Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

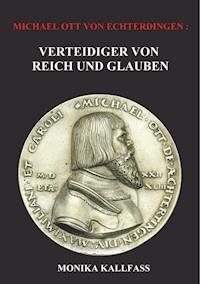

Michael Ott von Echterdingen war Oberster Zeugmeister des Heiligen Römischen Reiches unter Kaiser Maximilian I. und Kaiser Karl V. 1479 kommt Michael Ott in Kirchheim unter Teck zur Welt. 1499 nimmt Ott am Schweizerkrieg teil. Dabei entdeckt er die neue Kriegskunst: die Artillerie. 1503 ist Ott als Kanzleischreiber am Stuttgarter Hof tätig. Er schreibt Briefe an Conrad Holzinger, der Gefangener auf Schloss Hohenurach ist. Dieser Schriftverkehr ist verboten. Ott wird verhaftet und verurteilt. Er muss Württemberg verlassen. In Innsbruck beginnt Ott eine Ausbildung zum Zeugwart und steigt später zum Zeugschreiber auf. 1504 nimmt Ott am bayrisch-pfälzischen Erbfolgekrieg teil. Seine Geschütze tragen wesentlich zur Eroberung der Festung Kufstein bei. 1508 nimmt Ott am Großen Krieg gegen die Republik Venedig teil. 1510 setzt Kaiser Maximilian I. Michael Ott zum Pfleger von Schloss Sigmundskron (heute Messner Mountain Museum) ein. 1512 zieht Ott mit dem Schwäbischen Bund vor die Burg Hohenkrähen im Hegau. Durch den Beschuss von Otts Kanonen wird die Burg zerstört.1513 zieht Ott mit Kaiser Maximilian I. und König Heinrich VIII. von England gegen den französischen König in den Krieg. Bei der Sporenschlacht bei Guinegate siegt Otts Artillerie. 1515 ernennt Kaiser Maximilian I. Michael Ott zu Obersten Zeugmeister des Reiches.1521 besucht Ott den Reichstag zu Worms. Ott unterstützt heimlich den Lutherfreund Franz von Sickingen. 1523 stirbt der Reichsritter beim Beschuss seiner Burg Nanstein.1525 nimmt Michael Ott mit dem Schwäbischen Bund am Baueraufstand in Württemberg teil. 1527 zieht Ott mit Erzherzog Ferdinand I. nach Ungarn gegen den Woiwoden von Siebenbürgen, Johann Zápolya, der sich zum König ausrufen ließ. Johann Zápolya und seine Anhänger werden geschlagen. Ferdinand I. wird König von Ungarn. 1529 ist Michael Ott bei der Belagerung der Stadt Wien durch die Osmanen dabei. Tapfer verteidigt er die Stadt gegen Sultan Süleyman. Anfang 1532 stirbt Michael Ott bei einer Kur in Bad Wildbad/Schwarzwald. Im Anhang werden diverse Medaillen (Silber, Bronze, Blei) von Michael Ott gezeigt, die Aufschluss über sein Alter zulassen. Seine Urfehde aus dem Jahr 1503 sagt aus, dass er in Kirchheim unter Teck geboren wurde. Außerdem kann aus seinen Briefen entnommen werden, dass Michael Ott nach der Sporenschlacht bei Guinegate 1513 vom Kaiser geadelt wurde. Nun durfte er sich Michael Ott von Echterdingen nennen.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 457

Veröffentlichungsjahr: 2019

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Inhaltsverzeichnis

Landkarte des Heiligen Römischen Reiches im Jahr 1512

Kapitel 1: Benediktinerkloster Hirsau im Herbst 1531

Kapitel 2: Kindheit und höfische Erziehung

Kapitel 3: Der Schweizerkrieg 1499

Kapitel 4: Die Tübinger Schmach 1503

Kapitel 5: Aufstieg zum Obersten Feldzeugmeister

Kapitel 6: Das Kufsteiner Blutgericht 1504

Kapitel 7: Der große Krieg gegen die Republik Venedig 1508

Kapitel 8: Die Eroberung der Burg Hohenkrähen im Hegau 1512

Kapitel 9: Die Sporenschlacht bei Guinegate 1513

Kapitel 10: Der Überfall des Götz von Berlichingen 1515

Kapitel 11: Michael Ott von Echterdingen und Schloss Sigmundskron bei Bozen

Kapitel 12: Die Eroberung der Landesfestung Hohenasperg 1519

Kapitel 13: Der Reichstag zu Worms 1521

Kapitel 14: Der Tod des Reichsritters Franz von Sickingen 1523

Kapitel 15: Der Bauernaufstand in Württemberg 1525

Kapitel 16: Der Feldzug von Erzherzog Ferdinand I. nach Ungarn 1527

Kapitel 17: Die erste Belagerung Wiens durch die Osmanen 1529

Kapitel 18: Wildbad im Winter 1531/32

Literaturverzeichnis

Personen

Kritische Bemerkungen zu Michael Ott von Echterdingen

Danksagung

Über die Autorin

Abb.1: Landkarte des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation im Jahr 1512. Das Reich ist in 10 Reichskreise eingeteilt, weiße Territorien sind reichsfrei, aus dem Historical Atlas von William R. Shepard, Verleger Henry Holt & Co, New York, 1911.https://de.wikipedia.org/wiki/Heiliges_Römisches_Reich#/media/File:Map_of_the__ImperialCircles_(1512)-de.jpg, Autor Silverhelm, Download: 27.10.2016.

Kapitel 1: Benediktinerkloster Hirsau im Herbst 1531

Abb. 2: Gesamtansicht des Benediktinerklosters Hirsau im Nordschwarz-Wald vor der Zerstörung durch französische Truppen unter dem General Mélac im Jahr 1692.

„Pst! Dem alten Haudegen geht es wieder hundsmiserabel“, flüsterte der Leibwächter seinem Kameraden zu.

Raimund nickte sorgenvoll mit dem Kopf. Dann herrschte wieder Stille im Kloster Hirsau. Seit Tagen schoben Raimund und Volker Wache vor der Kammer ihres Herrn. Das Gefolge des Adligen zeigte sich bedrückt. Die Soldaten verehrten den Kranken. Ihr gnädiger Herr, Michael Ott von Echterdingen, hatte eine steile Karriere im Heiligen Römischen Reich gemacht. Unter Kaiser Maximilian I. war er zum Obersten Zeugmeister und Geheimen Rat des Heiligen Römischen Reichs aufgestiegen. Dessen Nachfolger Karl V. bestätigte ihn in seinen hohen Ämtern.

Im Laufe des Jahres 1531 gab es immer deutlichere Anzeichen, dass der alte Krieger den Zenit seines Lebens überschritten hatte. Wiederholt peinigten Michael Ott von Echterdingen höllische Gelenkschmerzen. An solchen bösen Tagen zwang die Gicht den ehrwürdigen Herrn tagelang das Bett zu hüten. So war es auch vor kurzem in München geschehen. Dort wollte sich der Oberste Zeugmeister mit dem bayerischen Bundesrat Doktor Leonhard von Eck treffen, um mit ihm über den am 27. Februar 1531 gegründeten Schmalkaldischen Bund der protestantischen Fürsten und Städte zu diskutieren, der sich gegen die Religionspolitik des katholischen Kaisers Karl V. richtete. Wie so oft in den letzten Jahren fühlte sich Michael Ott unpässlich und musste diese dringende Unterredung verschieben. Das Treffen fand deshalb erst drei Wochen später statt. Danach verlangten wichtige Staatsangelegenheiten seine Anwesenheit in Straßburg. Michael Ott hatte auch vor, seinem Silberbergwerk im oberen Lebertal bei Markirch in den Vogesen einen Besuch abzustatten. Sein Reiseweg ins Elsass führte ihn von Ulm über Geislingen nach Calw. Auf seiner Weiterreise plante er einen kurzen Aufenthalt im Benediktinerkloster in Hirsau ein. Abt Johannes und Michael Ott von Echterdingen hatten sich 1521 beim Reichstag in Worms kennengelernt. Der Geistliche aus Hirsau hatte damals in mehreren Predigten gegen Martin Luther Stellung bezogen. Die drohende Türkengefahr in ganz Europa und der schwelende Glaubenskonflikt hatten zu regen Gesprächen zwischen den beiden unterschiedlichen Männern geführt. Nun beabsichtigte Ott seinem alten Freund einen Besuch abzustatten und sich in dem berühmten Kloster Peter und Paul einige Tage der Ruhe zu gönnen. So zog an einem nebeligen Septembermorgen ein Tross von gerüsteten Reitern und zweispännigen Wagen von Calw aus in Richtung Hirsau. Früher hatte Michael Ott den Ritt auf seinem Rappen Ajax durch die dichten Wälder des Schwarzwaldes genossen. Jetzt war die Reise für ihn äußerst anstrengend. Er fühlte sich ausgelaugt. Als Ott sich mit seinem Gefolge Hirsau näherte, meinte er, am Torhaus des Klosters Abt Johannes auszumachen. Für den Oberen und seine Mönche war die Anwesenheit eines kaiserlichen Gefolgsmanns eine willkommene Abwechslung im klösterlichen Alltag. Kurze Zeit später erreichten Ott und sein Tross das Kloster. Das Haupttor wurde von zwei Mönchen weit geöffnet. Die Besucher passierten die Pforte. Pferde und Wagen kamen im Klosterhof langsam zum Stehen. Der wohlgenährte Ott versuchte schwerfällig, von seinem Rappen abzusteigen. Sein Knappe Bertram eilte ihm zu Hilfe. Der Zeugmeister war immer noch eine stattliche Erscheinung. Michael Ott überragte Abt Johannes um Haupteslänge. Mit einer eleganten Handbewegung entledigte sich der Mittfünfziger seines schwarzen Baretts. Eine graue Pagenfrisur umrahmte Otts rundliches, von tiefen Falten gezeichnetes Gesicht. Ein kecker Schnauzbart und ein dichter Kinnbart, der bis ihm zur Brust reichte, unterstrichen seinen herben Gesichtsausdruck. Seine Wangen waren vom Ritt gerötet. Freundlich strahlten seine blauen Augen den Klostervorsteher an. Gewandt grüßte Ott den Oberen mit einem ehrfürchtigen Beugen seines Hauptes. Abt Johannes senkte ebenfalls höflich den Kopf vor dem Gast. Mit warmen Begrüßungsworten hieß der Benediktiner Michael Ott von Echterdingen willkommen. Anschließend stellte er Ott einige Mitglieder des Konvents vor. Unter den Ordensleuten befand sich auch Dekan Gottfried. Er erhielt die ehrenvolle Aufgabe, den hohen Gast während seines Aufenthalts in Hirsau zu betreuen. Ott zeigte kein sonderliches Interesse an dem blassen und schmächtigen Gottfried. Als ihm jedoch der beleibte Kellermeister des Klosters gegenüberstand, da zog er neugierig seine buschigen, grauen Augenbrauen hoch. Der Gedanke an einen süffigen Wein belebte Ott zusehends. Auf seinem Gesicht machte sich Zufriedenheit breit. Nach der Vorstellung gab der Abt einigen Laienbrüdern die Anweisung, die Pferde der Herrschaft zu versorgen und die Wagen unterzustellen. Der Obere hatte für seinen vornehmen Besucher Zimmer im Kloster herrichten lassen, während für sein Gefolge in einer nahen Herberge am gegenüberliegenden Ufer des Flusses Nagold freie Räume bereit standen. Diverse Truhen und Kisten mit wichtigen Staatspapieren, Urkunden und Skizzen von Kriegsmaschinen ließ Ott abladen und bewahrte sie sicherheitshalber im Kloster auf. Nach der Begrüßung zeigte Dekan Gottfried ihm die Gästezimmer. Michael Ott befreite sich von seinem schwarzen Umhang und dem lindgrünen Wams. Er blickte an sich hinunter. Sein Leib war aufgedunsen. Ihm fielen die mahnenden Worte des Medicus in Innsbruck ein, der ihn vor Völlerei gewarnt hatte. Unwirsch entledigte er sich seiner Beinlinge und verlangte nach einem Wams aus venezianischem Damast. Bertram half ihm, sich wieder anzukleiden. Zuletzt reichte ihm der Knappe sein Kurzschwert. Ott schüttelte den Kopf. Er fühlte sich in dem Hirsauer Benediktinerkloster sicher. Im Notfall schützten ihn seine zwei bewaffneten Leibwächter. Sein erster Weg führte ihn in die 1516 neu erbaute Marienkapelle, wo er mit seinem Gefolge am Gottesdienst teilnehmen wollte. Beim Betreten der Kirche hielt Ott inne. Er spürte eine wohltuende Kühle und langsam stieg eine innere Ruhe in ihm auf. Michael Ott atmete tief durch und fühlte seine Lebensgeister wiederkehren. Nach der Messe tauschten Gast und Klostervorsteher den Friedenskuss aus. Ott übermittelte Abt Johannes Grüße von Erzherzog Ferdinand 1. von Habsburg, da seit der Vertreibung von Herzog Ulrich im Jahr 1519 Württemberg unter österreichischer Verwaltung stand. Nach dem Austausch weiterer Höflichkeiten bat der Abt zu Tisch. Im Speisesaal warteten bereits die Mönche auf den Ehrengast. Ott spürte, wie ihn die Benediktiner diskret in Augenschein nahmen, obwohl sie mit gesenktem Haupt und gefalteten Händen an zwei langen Holztischen standen. Mit einem höflichen Nicken begrüßten ihn die Ordensbrüder. Für den Gast und Abt Johannes stand ein separater Tisch bereit. Ott ließ seinen Blick über die Häupter der Mönche schweifen. Deutlich konnte er zwischen den Laienbrüdern mit ihren Vollbärten am einen Tisch von den glatt rasierten Chorbrüdern mit ihren übergroßen Tonsuren am anderen unterscheiden. Der Abt geleitete seinen Freund zu dessen Ehrenplatz. Dreimal wiederholten die Benediktiner das Tischgebet. Danach setzten sich alle hin. Ermattet von seiner anstrengenden Reise nahm Ott ebenfalls Platz. Im Speisesaal kehrte wieder Stille ein. Nach der Ordensregel hatten alle während des gemeinsamen Mahls zu schweigen. Gemessenen Schrittes steuerte ein Novize auf ein kleines Rednerpult zu und schlug eine großformatige Bibel mit einem dicken Lederumschlag auf. Mit lauter, angenehmer Stimme begann der Klosterbruder aus der Heiligen Schrift vorzulesen. Es handelte sich um den Brief des Apostels Paulus an die Römer. Sein Knappe Bertram reichte ihm eine Schale mit Rosenwasser zur Handwaschung und ein Tüchlein. Ott benetzte kurz seine Finger und trocknete sie schnell ab. Vier Mönche kamen aus der Klosterküche und trugen gut gefüllte Schüsseln und Platten mit feinen Delikatessen auf. Sie bauten die hübsch dekorierten Speisen direkt vor den Augen ihres Ehrengastes auf. Dann erst bedienten sie ihre Mitbrüder. Das Mahl begann. Die Anwesenden lauschten weiter dem Text aus dem Paulusbrief und aßen schweigend. Neugierig beobachtete Ott die Mönche. Sie griffen voller Heißhunger nach den Speisen. So ein feudales Essen bekamen sie wohl selten vorgesetzt. Ott schmunzelte und war froh, dass es heute weder Mittwoch noch Freitag war. An diesen Tagen musste gefastet werden. Die Mönche aßen mit großem Genuss gefüllte Wachteln und gebratene Kapaunen sowie verschiedenartige Fleischpasteten. Zum Essen wurde klostereigener Rotwein serviert. Ott entschied sich für eine gefüllte Wachtel, danach verzehrte er einen gebratenen Kapaun. Ein herber, säuerlicher Geruch stieg seine Nase hoch. Sein Blick wanderte suchend zu den Tischen der Mönche. Da! Er entdeckte eine braune Keramikschüssel mit Kraut. Die Terrine stand unbeachtet abseits. Keiner der Mönche hatte am heutigen Festtag Lust auf ein solch einfaches Gericht. Freude überzog sein Gesicht. Sauerkraut mit Rauchspeck! Himmlisch! Das hatte er bereits als Junge gerne gegessen. Mit einer energischen Handbewegung deutete er auf die Schüssel mit Kraut. Ein Chormönch stand auf und reichte ihm das Gewünschte. Nun konnte der Apostel Paulus sich noch so sehr um die Römer bemühen, der ehrwürdige Zeugmeister hatte weltliche Gedanken. Er fühlte sich durch das Gericht aus Sauerkraut und Speck in seine Kindheit zurückversetzt. Seit alters her hatten Bauern auf der Filderebene, die zu den fruchtbarsten Böden des Reiches gehörte, neben Wein und Getreide auch weißes Spitzkraut angepflanzt. Ott konnte es kaum erwarten, von dem Sauerkraut zu kosten. Schnell legte er eine Scheibe Roggenbrot auf den Tisch, angelte mit dem Messer eine geräucherte Fleischscheibe aus der Terrine und legte sie auf sein Brot. Geräucherter Speck schmeckte auf diesem herzhaften Brot besonders gut. Mit einem Holzlöffel probierte er das Sauerkraut. Das Gericht war mit Weißwein verfeinert worden. Herrlich! Er verdrückte einen Löffel Kraut nach dem anderen. Zwischendurch schnitt er sich ein Stück vom Brot und Rauchfleisch ab und aß es dazu. Wie hatte er das üppige Essen mit Wildbret, Pasteten oder die raffinierten Fischgerichte bei kaiserlichen Festen satt. Sogar auf seinen Feldzügen in Italien gegen die Venezianer und ganz besonders während der Belagerung von Wien durch die Türken, als es kaum etwas zu essen gab, gelüstete ihn nach Sauerkraut. Im Nu war der Inhalt der Terrine weggeputzt. Daraufhin trank er in einem kräftigen Zug seinen Becher Rotwein leer. Er war satt und rundum zufrieden. Ott deutete auf seinen leeren Humpen. Flink sprang ein Ordensbruder herbei und goss nach. Der Oberste Zeugmeister rülpste ungeniert. Langsam neigten sich die Verse des Römerbriefs zu Ende. Der junge Klosterbruder schlug die Heilige Schrift wieder zu. Der Abt nagte wegen seiner schlechten Zähne immer noch äußerst vorsichtig an einem Hühnerbein. Währenddessen nahm der Besucher den Speisesaal des Klosters genauer in Augenschein. An der Wand entdeckte Ott ein Gemälde. Das gotische Tafelbild zeigt die Stiftungsszene des Klosters Hirsau. Im Vordergrund erkannte er übergroß die beiden Heiligen Aurelius und Benedikt sowie den Calwer Grafen Adalbert II., dahinter das berühmte Aureliuskloster, am Berghang die Nazariuskirche und rechts das Kloster Hirsau mit seinen zwei charakteristischen viereckigen Türmen. Ein imposantes Gemälde, befand Ott. Als letzten Gang servierten die Benediktinermönche Obst und Dessert. Der Oberste Zeugmeister schob seinen Veilchenpudding beiseite. Ihn gelüstete es nach einem weiteren Becher Rotwein. Bittend gab er ein Zeichen. Seinem Wunsch wurde unverzüglich nachgekommen. Sofort trank er den Becher aus und rülpste erneut. Dann wischte er sich mit seinem Ärmel über den Mund. Aufmerksam reichte ihm Bertram eine Schale zum abschließenden Reinigen seiner Hände. Dieser Vorgang war für Abt Johannes das Zeichen, das gemeinsame Mahl zu beenden. Sanft legte er eine Hand auf Otts rechte Schulter und deutete mit dem Kopf in Richtung Klostergarten. Ott verstand. Der Klostervorsteher wünschte seinen Besucher unter vier Augen zu sprechen. Alle standen auf. Ein Dankgebet wurde gesprochen. Dann begaben sich der Abt und sein Freund Michael in den Klostergarten. Die beiden hatten manches über die politische und religiöse Entwicklung des Reiches zu bereden. Wie damals in Worms stand der Glaubenskonflikt mit den Lutheranern im Vordergrund ihres Gesprächs. Seit ihrem letzten Treffen hatte sich in England König Heinrich VIII. von der katholischen Kirche losgelöst. Nachdem seine Ehe mit Katharina von Aragon von Papst Clemens VII. nicht annulliert wurde, ging König Heinrich mit großer Härte gegen die Katholiken in seinem Land vor und ließ sich selbst 1528 zum Oberhaupt der Kirche in England ausrufen. Ott meinte sarkastisch, der wahre Grund sei wohl eher Anne Boleyn, die Geliebte des Königs. Sie sollte dem Königreich endlich den ersehnten Thronfolger schenken. Abt Johannes konnte nicht glauben, dass dies alles aus dynastischen Gründen geschah. So hatten die beiden sich viel zu erzählen und feierten ihr Wiedersehen ausgiebig. Es endete zu später Stunde im Weinkeller des Klosters. In der Nacht hatte Knappe Bertram alle Hände voll zu tun, seinen volltrunkenen Herrn in das Gästezimmer zu bugsieren und auszuziehen. Sogar sein Wams aus Seidendamast war mit Wein beschmutzt. Als Bertram ihm die Beinlinge löste und auszog, war er bereits in einen tiefen Schlaf gefallen und schnarchte laut. Gegen Morgen schreckte Michael Ott hoch. Stechende Schmerzen jagten durch sein rechtes Bein. Sie raubten ihm beinahe den Atem. Schweißperlen bildeten sich auf seiner Stirn. Er konnte sich nicht mehr beherrschen und brüllte vor Schmerzen. Bertram, der auf einem Strohsack zu Füßen Otts geschlafen hatte, war sofort hellwach. Der Knappe sprang auf und zündete schnell eine Kerze an. Der alte Krieger lag ächzend und stöhnend auf seinem Lager. Bertram kannte solche Zustände bestens und redete beruhigend auf den Kranken ein. Mit einem Leinentuch tupfte er den Schweiß von der Stirn seines Herrn ab. Da entdeckte der Knappe, dass Otts rechtes Bein stark angeschwollen war. Die Haut, besonders im Bereich der großen Zehe, wies eine krebsrote Verfärbung auf. Bertram flößte ihm ein Paar Schlückchen Wasser ein. Inzwischen hatte die Uhr des Klosters dreimal die volle Stunde geschlagen. Ott wimmerte wie ein Ketzer auf der Folterbank. Bertram wusste sich keinen Rat mehr. Der Knappe kannte sich in medizinischen Dingen nicht aus. In Kanonen und Geschützen, ja! Schließlich war Michael Ott oberster Herr der Artillerie. Einer solchen schweren Krankheit jedoch stand Bertram hilflos gegenüber. Der Knappe entschloss sich, Hilfe zu holen. Er warf erneut einen angstvollen Blick auf den Kranken und rannte aus dem Zimmer. Suchend schaute der Knappe sich im Treppenhaus des Klosters um.

„Verdammt, alle Mönche schlafen fest“, fluchte er leise vor sich hin. Da entdeckte er ein schwaches Licht im Erdgeschoss.

Flink rannte der Knappe die Stufen hinunter, wo sich auch die Krankenabteilung des Klosters befand. „Gott sei Dank! Hier ist jemand auf!“

Bruder Anselm, der Krankenmeister des Klosters, war gerade dabei, einige Heilkräuter abzuwiegen, als Bertram hereinplatzte. Der Knappe berichtete ihm aufgeregt, dass der kaiserliche Zeugmeister schwer erkrankt sei. Bruder Anselm fuhr seelenruhig mit seiner Arbeit fort. Bertram bat ihn inständig, nach seinem Herrn zu schauen. Der alte Mönch blickte von einer filigranen Waage auf. Nach dem Nachtgebet durfte im Kloster niemand mehr sprechen. Immer brachten die Fremden alles durcheinander! Der Klosterbruder schüttelte missmutig den Kopf. Schließlich legte Anselm seine Heilkräuter beiseite, stand auf und meinte, der Abt müsse ebenfalls verständigt werden. Er ließ den Oberen durch Dekan Gottfried wecken. Bertram führte Bruder Anselm ins Obergeschoss zu seinem kranken Herrn. Währenddessen hatte sich Ott unruhig in seinem Bett laut stöhnend hin und her gewälzt. Als der Krankenmeister und Bertram eintrafen, fluchte der Oberste Zeugmeister und Geheime Rat des Reiches wie ein gemeiner Stallknecht. Bertram stand seit Jahren im Dienst von Michael Ott von Echterdingen. Er wusste, wenn sich sein Herr derart gehen ließ, stand es wirklich schlecht um ihn. Der heilkundige Mönch musterte den Erkrankten eingehend, dabei strich er sich grübelnd über seine eingefallenen Wangen. Dann drehte er sich um und eilte zurück ins Erdgeschoss zur Klosterapotheke. Dort entschied er sich für ein Brechmittel. Dies war ein alt bewährtes Heilmittel, das die vier Säfte im Körper eines Menschen ins Gleichgewicht bringen sollte. So wurde es Anselm einst von einem alten Benediktiner gelehrt. Rasch nahm der Mönch ein Metalldöschen mit Pulver aus einem Arzneischrank und ging damit zu Ott. Angewidert nahm dieser das Mittel, in etwas Wasser aufgelöst, ein. Nach kurzer Zeit begann er, Wein, Kraut und Fleisch in hohem Bogen auszuspucken. Trotz dieser bewährten Therapie kam Michael Ott nicht zur Ruhe. Er wurde weiterhin von höllischen Schmerzen gequält. Besorgt beobachteten Bertram und Bruder Anselm den kranken Ott. Bertram konnte nichts tun, als seinem Herrn zur Seite zu stehen. Nach dem Morgenlob stattete der Abt dem berühmten Gast einen Krankenbesuch ab. Einige Minuten verließen der Klostervorsteher und Bruder Anselm leise das Krankenzimmer. Bertram schloss sich ihnen an. Flüsternd besprachen die beiden Benediktiner die Lage im Korridor. Abt Johannes entschied, den Medicus aus Calw kommen zu lassen. Zehn Minuten später jagte ein bewaffneter Bote aus dem Klosterhof in Richtung Calw davon. Die beiden Trabanten vor Otts Schlafgemach schauten besorgt vor sich hin. Ab und an vernahmen Raimund und Volker ein lautes Stöhnen und Klagen aus dem Gästezimmer. Den Wächtern entging nicht, wie Bruder Anselm eine Schweinsblase sowie eine Spritze in die Kammer trug. Volker zuckte leicht mit den Schultern. Die Leibgarde war sich sicher, dass ihr Herr nun einen Einlauf bekam. Später brachte Bruder Gottfried dem Patienten zur Stärkung einen gewürzten Wein. Gegen Abend wurde eine Schüssel mit klarer Gemüsebrühe ins Krankenzimmer getragen. In den folgenden Stunden vernahmen die Trabanten immer wieder Klagelaute. Kurz nach Sonnenaufgang unterbrach eine ankommende Pferdekutsche die klösterliche Ruhe. Die Pferde waren nassgeschwitzt und schnaubten schwer, laute Befehle wurden erteilt. Aus der Kutsche stiegen zwei Männer. Der eine Mann war älter und äußerst elegant gekleidet. Es handelte sich um den Arzt aus Calw. Sein jugendlicher Gehilfe trug den Beutel mit medizinischen Geräten. Abt Johannes eilte herbei und sprach eindringlich auf den Medicus ein. Der Gelehrte nickte mehrmals mit dem Kopf, so dass jedes Mal die Straußenfedern auf seinem roten Barett hin und her wippten. Vor Otts Kammer nahm seine Leibwache Haltung an. Raimund und Volker waren gegenüber Fremden misstrauisch. Der Abt nickte ihnen beruhigend zu. Der Obere erklärte dem Medicus erneut, was für ein bedeutender Mann des Heiligen Römischen Reiches sich hier in seinem Kloster aufhielt. Die Trabanten gaben den Weg frei zum erkrankten Michael Ott. Mit einer Handbewegung gab der Klostervorstand den anwesenden Brüdern zu verstehen, vor dem Gemach zu warten. Dann betraten der besorgte Abt, der Mediziner aus Calw sowie dessen Gehilfe leise das Krankenzimmer. Ott war es gleichgültig, wer zu ihm kam. Für ihn zählte nur eines: Wann ließen diese rasenden Schmerzen in seinem kranken Bein nach? Der Oberste Zeugmeister des Reiches lag in seinem Bett und bot einen mitleiderregenden Anblick, das Gesicht war von Schmerzen gezeichnet, der Körper schweißgebadet. Er trug ein graues Untergewand aus dickem Leinen. Eine Zudecke ertrug er auf seinem erkrankten Bein nicht. Mit ruhiger Stimme stellte sich der Gelehrte vor. Michael Ott blickte dabei nur kurz auf, sagte nichts, stattdessen zogen sich seine Mundwinkel nach unten wie zu einer Grimasse. Der Name des Mannes war Ott egal, Hauptsache diese Tantalusqualen ließen schnell nach. Der Abt zeigte auf das geschwollene Bein seines Freundes. Der Arzt hatte auf den ersten Blick den kritischen Zustand des Hilfsbedürftigen erkannt. Ihm war das Krankheitsbild bestens bekannt. Es war typisch für Edelleute. Gicht! Behutsam tastete der Arzt das Bein ab. Es war rot und heiß. Ott empfand die Berührung als äußerst unangenehm. Er schob sein erkranktes Bein beiseite. Der Gelehrte blickte den Patienten prüfend in die Augen. Dann griff der Medicus nach seinem Kalender, den er stets an einer Kordel um den Bauch bei sich trug. Behutsam öffnete er ihn, um danach die Stellung von Sonne und Mond zu berechnen. Mit ernstem Gesicht ergriff der Arzt die linke Hand des Patienten und maß seinen Puls. Danach bat er Ott um eine Urinprobe. Als der Patient sich entleert hatte, gab Bertram das bauchige Glas an den Medicus zurück. Kritisch betrachtete der Gelehrte den Urin nach seiner Farbe und verglich ihn mit den Abbildungen auf einer kolorierten Tafel. Zum Abschluss seiner Untersuchung roch der Arzt an dem Harn. Der Gelehrte schaute bedenklich drein, winkte seinem Helfer und flüsterte ihm etwas zu. Ott glaubte, das lateinische Wort für „Herbstzeitlose“ zu verstehen. Der Junge öffnete behände den Beutel und holte diverse Tinkturen und Döschen hervor und stellte sie vorsichtig auf einem Tisch ab. Der Arzt nahm mit einem kleinen, silbernen Löffel etwas Pulver aus einer Dose, das Ott mit etwas Wasser einnehmen musste. Der Gehilfe kramte erneut in der Tasche und holte einen Schwamm heraus, den er seinem Meister reichte. Der Medicus griff nach einer Tinktur. Er öffnete das Fläschchen und tröpfelte etwas Flüssigkeit auf das poröse Material. Vorsichtig drückte der Arzt den Schwamm seinem Patienten zwischen die Zähne. Ott rollte wegen des widrigen Geschmacks der Arznei mit die Augen. Nach einigen Minuten ging sein Atem ruhiger, er schloss die Augen und schlief nach kurzer Zeit ein. Erleichtert blickten sich Abt und Medicus an. In den folgenden Stunden lag Michael Ott wie bewusstlos auf seinem Strohbett. Erst am nächsten Mittag kam er langsam zu sich. Er fühlte sich wie gerädert. Sein Kopf brummte. Er verspürte einen übermäßigen Durst. Das Bein bereitete ihm weiterhin starke Schmerzen. Trotz der Einnahme weiterer Heilkräuter trat keine rasche Linderung ein. Die Krankheit zwang ihn, das Bett zu hüten. Der treue Bertram und Bruder Anselm wachten an seinem Krankenlager. In den folgenden Tagen schaute Abt Johannes mehrmals nach seinem berühmten Freund. Anfangs gab sich Ott teilnahmslos und antwortete nur einsilbig auf die Genesungswünsche des Oberen. Das änderte sich im Laufe der Zeit. Eine leichte Besserung verhieß Hoffnung. So kam es, dass den Zeugmeister in der klösterlichen Abgeschiedenheit schließlich die Langeweile plagte. Er wartete ungeduldig, bis der Abt ihn besuchte und freute sich auf eine gepflegte Unterhaltung mit ihm. Ende September 1531 äußerte Michael Ott den Wunsch das Bett zu verlassen. So ließ er sich zu einem Sessel ans Fenster tragen. Fürsorglich bettete Bertram das kranke Bein auf einen Schemel. Von hier aus konnte Ott über die Klosteranlage und den Ort Hirsau blicken. Mitten durch das Städtchen floss ruhig und gemächlich die Nagold in Richtung Liebenzell. An den Hängen des Schwarzwaldes gediehen viele Eichen und Linden. Die Weingärten des Klosters wurden von den Laienbrüdern liebevoll gepflegt und ließen auf eine reiche Ernte hoffen. Michael Ott freute sich auf die Besuche von Abt Johannes. Eines Tages bat ihn der Klostervorsteher, aus seinem abenteuerlichen Leben bei den Landsknechten, über seine Schlachten gegen die Franzosen und Türken sowie sein Wirken als Gefolgsmann von Kaiser Maximilian I. und Kaiser Karl V. zu erzählen. Wohlwollend kam Michael Ott von Echterdingen dieser Aufforderung nach.

Kapitel 2: Kindheit und höfische Erziehung

Abb.3: Ansicht von Kirchheim unter Teck im Jahr 1683, aus dem Forstlagerbuch von Andreas Kieser, Landesarchiv Baden-Württemberg, Abteilung Staatsarchiv Stuttgart.

Deprimiert saß Ott auf seinem Bett. Den Besuch bei Abt Johannes im Kloster Hirsau hatte er sich wahrlich anders vorgestellt. Er sinnierte vor sich hin, wie heimisch er sich immer wieder in Württemberg gefühlt hat, schließlich hatte er seine Kindheit in Kirchheim unter Teck verbracht. Er erinnerte sich genau an den Tag, als sein Vater ihm eröffnete, dass er in die Obhut des Grafen Virgil nach Kärnten komme. Damals war er sieben Jahre alt. Auf Schloss Sommeregg sollte Michael mit den Kindern des Grafen und den Söhnen anderer Ritter aufwachsen und eine höfische Erziehung erhalten. Virgil von Graben war der Statthalter des Grafen Leonhard von Görz-Tirol und Burggraf über mehrere Herrschaften. Der Adlige war ein alter Freund und Weggefährte seines Vaters. Graf Virgil hatte die Familie Ott jedes Mal in Kirchheim besucht, wenn er zusammen mit Graf Eberhard im Bart zur Jagd ging. Als Michael vernahm, dass er zu dem freundlichen und gütigen Grafen Virgil komme, jubelte er vor Freude und konnte es kaum erwarten, bis die Reise ins ferne Kärnten endlich losginge. Seine Mutter sah dagegen jeden Tag nachdenklicher aus, je näher der Abschied rückte. Manchmal sah er wie sie sich heimlich Tränen aus dem Gesicht wischte oder mit rot verweinten Augen herumlief. Eines Sonntags hieß es für Michael, der Familie und seinen gleichaltrigen Spielgefährten nach der Frühmesse in der Martinskirche Lebewohl zu sagen. Seine Mutter weinte herzzerreißend, als sie ihn zum letzten Mal auf die Stirn küsste und dabei liebevoll über seine langen, blonden Locken strich. Die Geschwister standen mit hängenden Köpfen da und wünschten ihm das Allerbeste. Seinem Bruder Hans musste er fest versprechen, dass Graf Virgil ihn ebenfalls bald nachholen ließ. Der alte Knecht Franz setzte ihn auf ein gutmütiges, braunes Pferd und so ritten der Vater und er, begleitet von bewaffneten Landsknechten, durch Kirchheim zu der mehrere Klafter hohen Stadtmauer. Beim Passieren des Stadttors, drehte sich Michael nochmals um und winkte der Mutter und seinen Geschwistern fröhlich zu. Zuletzt nahm er voller Übermut seine Pelzmütze ab und warf sie in die Höhe. Prompt landete die wertvolle Kopfbedeckung in einer Pfütze. Ein Landsknecht stieg mit mürrischem Gesicht von seinem Pferd ab, fischte die Mütze aus dem trüben Wasser, schüttelte sie kurz und reichte sie dem Buben. Der Vater beobachtete die Szene und murmelte dabei, dass eine strenge Erziehung bei seinem Sohn von Nöten sei. Im Laufe der mehrtägigen Reise nach Kärnten sank Michaels Vorfreude zusehends. Er war hundemüde. Das Gesäß und der Rücken schmerzten ihm von dem langen Ritt, so dass er sich kaum mehr aufrecht auf seinem Pferd halten konnte. Der Tross übernachtete einige Male in Gasthäusern und Herbergen, doch die lange Reise war äußerst anstrengend für einen kleinen Jungen wie ihn. Als sich der vierte Tag zu Ende neigte, erspähte der junge Ott auf einer Felsenklippe ein mächtiges Schloss mit einem riesigen Rundturm. Die ganze Anlage war von wuchtigen Ringmauern umgeben. Der Vater zügelte sein Pferd und ritt nun auf dem schmalen Pfad neben ihm her. Er deutete auf die Burg und erklärte ihm, dass dies Schloss Sommeregg sei, sein neues Zuhause für die nächsten Jahre. Michael nickte leicht mit dem Kopf. Ihm war alles egal, er war todmüde, fror erbärmlich und war hungrig wie ein Wolf. Wie er abends ins Bett kam, wusste er nicht mehr. Am nächsten Tag erwachte Michael durch das Geläut einer Kirchenglocke. Langsam öffnete er die Augen und setzte sich auf. Verwundert blickte er sich um. Er befand sich in einem wunderschön getäfelten Schlafraum. In einem gekachelten Kamin prasselten grobe Holzscheite und strahlten eine wohlige Wärme aus. Die Schlafstätte neben ihm war verlasen. Michael sprang aus dem Strohbett und rief nach seinem Vater. Eine alte Magd kam in die Kammer geschlurft und erklärte kurz angebunden, sein Vater sei in aller Herrgottsfrühe abgereist. Nun wurde es Michael bang ums Herz, so alleine hier in der Fremde zu sein. Er verkroch sich wieder ins warme Bett und zog die dicke Federdecke über den Kopf. Keiner sollte sehen, dass er heimlich weinte. Die Magd hatte eine Waschschüssel auf einen kleinen, schlichten Tisch aus Nussbaum abgestellt und war wieder verschwunden. Nachdem er sich beruhigt und seine Tränen abgewischt hatte, stand er auf und steckte vorsichtig den Zeigefinger in die Schüssel. Das Wasser war eiskalt. Brr! Michael spritzte sich etwas davon ins Gesicht. Das war genug! Er trocknete sich nicht ab, sondern schüttelte sich wie ein nasser Hund. Anschließend holte er aus seiner Reisetruhe ein neues Wams und zog es über. Plötzlich knurrte ihm der Magen zum Gotterbarmen. Wo gab es hier etwas zu essen? Er verließ die warme Kammer und hoffte in der Schlossküche ein Frühmahl zu bekommen. Im kaum beleuchteten Flur traf er auf einen Hausknecht, der einen dick gefüllten Sack auf den Schultern trug. Michael verlangsamte seinen Schritt und fragte den Mann nach der Schlossküche. Der Knecht blieb kurz stehen, musterte ihn unfreundlich von oben bis unten und erklärte ihm den Weg zur Küche: zwei Treppen hinunter ins Erdgeschoss, von dort führe eine Wendeltreppe direkt hin. Bereits auf den ersten Stufen roch es köstlich nach Mandelkuchen. Michael atmete tief durch. Zaghaft klopfte er an die hölzerne Küchentür. Niemand antwortete. Von drinnen vernahm er jedoch ein lautes Stimmengewirr. Verlegen betrat er einen großen Raum. Das Gesinde nahm gerade das Morgenmahl ein und unterhielt sich dabei lauthals. Die Köchin, eine beleibte Frau mit einem riesigen Busen unter ihrer weißen Schürze, kam auf ihn zu, sah ihn prüfend an und wies ihm schließlich einen Platz bei den Knechten zu. Freundlich grüßte er in die Runde, bevor er sich am Ende einer Bank hinsetzte, doch keiner der Anwesenden erwiderte seinen Gruß. Die meisten würdigten ihn keines Blickes, schwatzten weiter und löffelten munter dabei ihre Hafersuppe. Nur zwei Mägde am Nebentisch blickten auf, unterbrachen kurz ihr Gespräch und unterhielten sich dann weiter. An einem separaten Tisch saßen die Kinder des Burggrafen. Sie musterten den Neuankömmling neugierig. Ein Rotschopf grinste ihn frech an und warf ihm einen Kanten dunkles Brot zu. Geschickt fing Michael das Endstück auf. Der Junge grinste ihn an und forderte ihn auf, sich zu ihnen zu setzen. Er gab seinem Nachbar einen kräftigen Stoß, damit dieser beiseite rückte und auch für den Neuen Platz auf der Bank war. So lernte er Quirin von Graben kennen. Der Rothaarige war der Neffe des Grafen und sollte hier am Hof seines Onkels ebenfalls als Page ausgebildet werden und später als Knappe dienen. Das feuerrote Haar, ohrenlang geschnitten, ließ das blasse Knabengesicht mit seinen stahlblauen Augen und den unzähligen Sommersprossen noch frecher erscheinen. Die beiden Jungen schlossen schnell Freundschaft. Sie waren ungefähr gleich alt, jedoch war Quirin von Graben einen halben Kopf größer als Michael, und so hielt sich sein neuer Freund für den Anführer. Im ersten Jahr auf Schloss Sommeregg spielten sie miteinander, lernten jagen und übten, mit einem stumpfen Holzschwert umzugehen. Am Hofe des Grafen pflegte man den Umgang mit der deutschen Sprache, doch mühelos lernten Quirin und er auch Latein in Wort und Schrift. Im Laufe ihrer Ausbildung zeigte ihnen ihr Zuchtmeister, Rüdiger von Kirchberg, das Bogenschießen, den Umgang mit der Armbrust, den Kampf mit Schwert und Lanze sowie das Abwehren mit dem Schild. In jeder Disziplin wollte der ehrgeizige Quirin der bessere Kämpfer sein.

Als bei Michael der Flaum auf seinen Wangen zu sprießen begann, verliebte er sich zum ersten Mal unsterblich. Sie hieß Paola. Er begegnete ihr bei der Hochzeit Dietrichs von Graben, dem ältesten Sohn des Grafen mit einer polnischen Baroness. Graf Virgil ließ, seinem hohen Stand entsprechend, ein rauschendes Hochzeitsfest für seinen Sohn ausrichten. Zur Hochzeit Dietrichs waren viele Fürsten und Grafen der umliegenden Burgen und Schlösser eingeladen. Unter den Ehrengästen befanden sich Kaiser Friedrich III., der Fürstbischof von Brixen namens Melchior von Meckau sowie Graf Leonhard von Görz-Tirol und seine junge Gemahlin Paola. Weil zahlreiche Hochzeitsgäste unterzubringen waren, befahl Graf Virgil, dass die Knappen, Pagen und das Gesinde während der Festtage in den Pferdeställen zu übernachten hätten. Zu seinem Erstaunen vernahm Michael, dass sein Freund Quirin als Mitglied einer großen Eskorte der Braut entgegen reiten und sie nach Schloss Sommeregg begleiten durfte. Hier wurde ihm das erste Mal bewusst, dass er nicht Mitglied der reichen, fürstlichen Familie von Graben war. Ein Anflug von Neid regte sich in seinem jungen Herzen.

Am Morgen des Hochzeitstages trübte keine Wolke den Frühlingshimmel über Kärnten. Bereits am Vormittag kündigten Fanfaren die ersten Gäste an. Hübsch gekleidete Mägde servierten den Ankommenden Wein, während Knechte die Rösser und Kutschen der illustren Gäste versorgten. Stunde um Stunde füllte sich der viereckige Schlosshof mit anreisenden Hochzeitsgästen. Von einem Mauervorsprung aus beobachtete Michael neugierig die Ankunft der Fürsten, Ritter, kirchlichen Würdenträger und reichen Bürger. Graf Virgil begrüßte jeden Besucher mit der ihm gebührenden Ehre. Zu den ersten Gästen zählte Graf Leonhard von Görz-Tirol. Im Laufe der Jahre hatte der Adlige Graf Virgil von Graben mehrmals einen Besuch

abgestattet, dabei war er jedes Mal ohne seine Ehefrau Paola angereist. Heute saß Graf Leonhard stolz auf seinem Rappen und winkte den anderen Besuchern hoheitsvoll zu. Der Adlige trug ein kostbares Gewand aus Goldbrokat und ein blaues Barett, das mit einer schwarzen Feder geschmückt war. Virgil von Graben und der Bräutigam eilten Graf Leonhard entgegen und begrüßten ihn herzlich. Die kostbare Kleidung des Grafen überspielte weder sein fortgeschrittenes Alter noch seine Gebrechlichkeit, die sich beim Absteigen vom Pferd offenbarte. Tiefe Falten durchzogen sein Gesicht, das von der Anstrengung des Ritts dunkelrot angelaufen war. Seine Frau Paola reiste in einer vierspännigen Kutsche an. Als sie ausstieg und den Fuß auf das Pflaster des Schlosshofes setzte, verliebte sich Michael Hals über Kopf in sie. Gräfin Paola war eine gertenschlanke, italienische Schönheit mit Anmut und Grazie. Wie er später von Quirin erfuhr, war sie die jüngste Tochter des Fürsten von Mantua und erst vor kurzer Zeit mit dem zwanzig Jahre älteren Grafen von Görz-Tirol verheiratet worden.

Als die Sonne auf dem Zenit stand, traf ein langgezogener Reiterzug ein, der aus vielen Grafen, Rittern und Landsknechten bestand. Angeführt wurde die Reiterei von einem Edelmann auf einem prächtig geschmückten Apfelschimmel. Hager und aufrecht saß der Adlige auf einem edlen Ross. Er trug einen blauen Umhang über seinem golddurchwirkten Wams. Auf dem Kopf hatte er ein rotes Barett mit einer ausladenden Straußenfeder. Wer war der Reiter? Da entdeckte Michael das Banner des Habsburger Doppeladlers mit dem rot-weiß-roten Bindenschild. Michael überlegte kurz. Kam Kaiser Friedrich III. höchst persönlich zur Hochzeit? Sein Erscheinen war lange Zeit wegen der Eroberungszüge der Hussiten und Türken ungewiss gewesen. Vor Aufregung ging Michaels Atem schneller. Er beobachtete, wie im Schlosshof Unruhe entstand und Graf Virgil von Graben dem Herrscher zum Tor entgegeneilte, nach einem Kniefall die Zügel des Pferdes ergriff und den Kaiser ins Innere des Schlosses begleitete. Hier half er dem Herrscher, vom Pferd abzusteigen. Vom Kaiser war Michael enttäuscht; dieser entsprach keineswegs seiner Vorstellung eines jugendlichen Helden. Kaiser Friedrich III. war zwar groß und schlank, doch alt und grauhaarig. Über dem herben Mund stand kühn die Adlernase. Die graublauen Augen Friedrichs III. blickten sich im Schlosshof um. Mit verkniffenem Mund und unbewegter Miene stand er neben Graf Virgil. Dankend nahm er ein gefülltes Weinglas entgegen. Während der Graf aufgeregt auf ihn einsprach, nickte Kaiser Friedrich ab und zu nur leicht mit dem Kopf und trank ein Schlückchen von seinem Wein.

Im Laufe der nächsten Stunden füllte sich der Schlosshof weiter mit Fürsten, Grafen, kirchlichen Würdenträgern, Rittern, reichen Kaufleuten, Ratsherren, Landsknechten und Edelfrauen. In der prallen Kärntner Nachmittagssonne blitzten Rüstungen, die Standarten der adligen Gäste ragten hoch und die edlen Rosse waren geschmückt mit kostbaren Schabracken, die die Wappen ihrer Besitzer stolz zur Schau trugen. Während Virgil von Graben jeden einzelnen Gast bei der Ankunft begrüßte, geleitete der Bruder des Grafen die männlichen Gäste in ihre Räume. Gräfin Agnes begrüßte ruhig und freundlich, wie es ihrer zurückhaltenden Art entsprach, die Edelfrauen und ließ die für sie vorbereiteten Räumlichkeiten im Schloss zeigen. Einige adlige Damen rümpften hinter ihrem Rücken die Nase über die Gräfin. Sie war eine ehemalige Dienerin des Grafen und somit nicht standesgemäß. Darum war sie auch nur zur „linken Hand“ mit ihm verheiratet.

Nachmittags erblickte Michael eine große Staubwolke am Horizont. Ein Reiter der Vorhut schrie, dass sich die Braut mit ihrem Gefolge dem Schloss näherte. Michael nahm zum Schutz vor der prallen Sonne die rechte Hand als Schild vor die Augen um besser sehen zu können. Da! Quirin winkte ihm von weitem zu. Sein Freund saß stolz auf einem Pferd, dessen Schabracke das Wappen derer von Graben trug. Die blutjunge Braut reiste in einer goldfarbenen Kutsche an. Leute aus den Dorf und den umliegenden Weilern und Marktflecken säumten den Weg bis zum Schloss. Alle wollten einen Blick auf die reiche, polnische Braut werfen. Viele Menschen winkten und hießen das Mädchen mit Hochrufen willkommen. Michael versuchte vergeblich, die Gestalten im Innern der Kutsche zu erkennen. Endlich hielt das Gespann im Schlosshof an. Der Kutscher sprang ab. Ein Diener eilte herbei, öffnete den Schlag und ließ das kleine Treppchen an der Kutsche herunter. Dann stieg das Mädchen aus, gefolgt von zwei älteren Damen. Anstatt eines Brautkranzes trug die junge Polin ein mit Edelsteinen verziertes Diadem in ihren schwarzen Haaren. Über ihrem Kleid hatte sie einen Mantel aus silbrig schimmerndem Brokat. Als sich die Braut im Schlosshof umsah, wirkte sie schlecht gelaunt. Kaiser Friedrich III. und Graf Leonhard traten herzu, um sie zu begrüßen. Die Braut schritt würdevoll auf den alternden Herrscher zu und neigte den Kopf. Kaiser Friedrich erwiderte den Gruß. Nun erschien Dietrich von Graben, um seine zukünftige Frau zu begrüßen. Er hatte sie nie persönlich gesehen und besaß nur ein kleines gerahmtes Miniaturbild von ihr, das man ihm anlässlich der Verlobung zugeschickt hatte. Auf halber Strecke blieb er unvermittelt stehen. Michael hörte, wie Dietrich von Graben tief Luft holte, ein gezwungenes Lächeln aufsetzte und mit ausgebreiteten Armen auf seine Braut zuging. Galant, wie es Sitte war, reichte er seiner zukünftigen Frau die Hand, doch Enttäuschung, über das Aussehen seiner Braut, stand in seinem jungen Gesicht geschrieben. Nach der feierlichen Einholung der Braut fand das Ehegelöbnis in der Burgkapelle durch den Fürstbischof von Brixen, Melchior von Meckau, statt. Während der Zeremonie suchten Michaels Augen immer wieder die wunderschöne Gräfin Paola. Beim anschließenden Hochzeitsmahl erhielt Michael die ehrenvolle Aufgabe, den Bischof von Brixen zu bedienen. Diener hatten vor dem festlichen Mahl die glitzernden Kristallleuchter im Palas angezündet. Jetzt kam der riesige Saal mit seinen farbigen Wandmalereien, wertvollen Tapisserien und Teppichen richtig zur Wirkung. Der Hofmarschall führte die Gäste, streng nach ihrem Rang entsprechend, an ihre Sitzplätze. Beglückt nahm Michael wahr, dass die Gräfin von Görz an den Nachbartisch des Fürstbischofs geleitet wurde. Inzwischen begannen die Spielleute auf der Empore, ihre Sackpfeifen, Flöten und Lauten anzustimmen und dann zu musizieren. Als letzter Gast und Ehrengast zugleich, krönte Kaiser Friedrich das Festbankett. Der Herrscher hatte, wie alle Hochzeitsgäste deutlich erkennen konnten, Beschwerden mit seinem linken Bein. Der Marschall geleitete den Kaiser an seinen Platz. Der Mundschenk reichte ihm ein mit Edelsteinen verziertes venezianisches Kelchglas. Energisch nahm der Kaiser das mit Wein gefüllte Gefäß entgegen und hielt im Stehen eine kurze Ansprache, an deren Ende er das Hochzeitspaar hochleben ließ. Die Gäste applaudierten und nickten dabei dem jungen Paar aufmunternd zu. Friedrich III. nahm seinen Ehrenplatz neben der Braut ein. Gräfin Agnes nickte auffordernd dem Küchenmeister zu. Daraufhin ließ dieser das Essen ansagen und die Knechte und Mägde trugen den ersten Fleischgang auf liebevoll dekorierten silbernen Schalen und Platten, Körbe mit verschiedenen Brotsorten sowie Humpen mit Wein in den Saal. Das Personal servierte in rascher Folge einen Fleisch- und Fischgang nach dem anderen. Die Gäste waren von den erlesenen Speisen, Gewürzen und Früchten äußerst angetan, während Spielleute das Hochzeitsessen mit Musik untermalten. Viele Trinksprüche wurden gehalten, Weinbecher erhoben und von den Gästen in einem Zug ausgetrunken, und dazwischen wurde delikat gespeist. Einigen Hochzeitsgästen mundete der erstklassige Kärntner Wein sehr, eigentlich zu sehr, sodass sich bereits nach dem achten Gang eine ausgelassene Heiterkeit unter der Hochzeitsgesellschaft einstellte, die ihre adlige Erziehung beinahe vergessen ließ. Diener mussten mehrere männliche Gäste bereits am frühen Abend sturzbetrunken zu ihren Schlafkammern führen. Nach dem üppigen Festessen standen die weiblichen Verwandten auf, um die Braut vom Festsaal in das Hochzeitsgemach zu geleiten. Die junge Polin erhob sich und schritt mit erhobenem Haupt und steinerner Miene an der langen Tafel der Gäste vorbei in Richtung Treppe zum Hochzeitszimmer.

Dietrich von Graben hatte seit Ankunft der ersten Gäste auch sehr dem Wein zugesprochen. Mit hochrotem Kopf und glasigen Augen saß der Bräutigam an der Hochzeitstafel und stierte vor sich hin. Plötzlich klagte er, ihm sei übel. Schnell stand er auf, rannte zum nächsten Fenster, riss es auf und übergab sich ohne Hemmungen im hohen Bogen in den Schlosshof. Alle Augen richteten sich nun auf den Bräutigam. Die Musikanten hörten auf zu spielen. Quirin lief zu ihm hin und führte den kreidebleichen Bräutigam wieder an dessen Platz zurück. Dietrich setzte sich und lallte nur noch unverständliche Wortfetzen. Schließlich sank sein Kopf auf die Hochzeitstafel. Der Bräutigam war eingeschlafen! Neue Unruhe entstand unter den Hochzeitsgästen. Graf Virgil erhob drohend seine rechte Faust in Richtung der Spielleute. Schnell setzte die Musik wieder ein. Dann winkte der Graf Michael zu sich und flüsterte ihm zu, rasch einen Eimer Wasser zu holen. Als er zurückkam, riss Graf Virgil von Graben ihm ungeduldig den Wassereimer aus der Hand und goss ihn über seinen betrunkenen Sohn. Wie von der Tarantel gestochen, fuhr Dietrich vom Stuhl auf und blickte sich mit aufgerissenen Augen ungläubig um. Die Hochzeitsgäste lachten. Sie schienen sich köstlich zu amüsieren. Graf Lodron klopfte sich belustigt auf die Schenkel. Der Fürstbischof von Meckau verschluckte sich beinahe am teuren Muskatellerwein. Der Graf von Görz sah seine junge Ehefrau an und schmunzelte. Nur der Kaiser bewahrte Haltung, doch um seinen Mund zeigte sich ein leichtes Lächeln. Graf Virgil schob den durchnässten Dietrich aus dem Festsaal in einen Nebenraum. Einige Zeit später kehrte der Bräutigam noch etwas bleich und neu eingekleidet in den Saal zurück, setzte sich missmutig an seinen Platz und versuchte Haltung zu bewahren. Wegen der Musik und der lauten Unterhaltung bemerkten die meisten Gäste zuerst nicht, dass ein Diener die Treppe herunter gekommen war, mit einem Stock geklopft hatte und zuerst leise, dann lautstark verkündete, dass es jeder hören konnte, die Braut sei bereit. Die Adligen schauten sich an, standen zögerlich auf und machten sich zum Brautgemach in den ersten Stock des Schlosses auf. Auf dem Weg erzählten sich die Adligen irgendwelche Zoten. Graf von Lodron schüttelte den Kopf und blieb sitzen. Mit einem anzüglichen Grinsen ließ er sich über die nicht besonders hübsche Braut aus und trank danach einen weiteren Becher Würzwein in einem Zug leer. Die weiblichen Verwandten hatten inzwischen das Brautgemach verlassen und warteten in einem Vorraum. Quirin und Michael schlossen sich dem langen Zug der männlichen Gäste in den ersten Stock an. Sie hörten, wie der Fürstbischof von Brixen seinen Segen für das Ehepaar am Brautbett herunter leierte und dann rauschte Melchior von Meckau wieder an ihnen vorbei die Treppe hinunter. Entgegen der sonstigen Gewohnheit, einige schlüpfrige Bemerkungen fallen zu lassen, hielten sich dieses Mal die Edelleute und Würdenträger merklich zurück. Sie warfen einen kurzen Blick auf die Brautleute und verließen auffallend still das Brautgemach. Dort angekommen, wurden Michael und Quirin durch Kaiser Friedrich mit seinen Leibwächtern der Weg versperrt. Selbst der alte Herrscher verließ kopfschüttelnd den Raum und murmelte vor sich hin, dass es nicht nur wunderschöne Pfauen, sondern auch hässliche Spatzen auf der Erde gebe. Als die beiden Jungen eintraten, sahen sie, dass über den angekleideten Brautleuten eine prächtige Seidendecke mit Rosenmuster lag. Michael hatte nun die Gelegenheit, die Braut aus der Nähe zu betrachten. Die Brust des Mädchens hob und senkte sich schnell. Die Jungfrau war sichtlich aufgeregt. Plötzlich dachte er an die Gräfin Paola. Wie sah sie wohl nackt aus? Die tiefe Stimme Virgils von Graben riss ihn aus seinen unfrommen Gedanken. Der Graf forderte alle anwesenden Gäste auf, das Brautgemach zu verlassen. Beim Morgenmahl beobachtete er, wie Gräfin Paola ihr hübsches Köpfchen stolz reckte und ihre pechschwarzen Augen beim Sprechen hin und her wanderten. Ihre widerspenstigen, dunklen Locken waren mit goldfarbenen Schleifen gebändigt. Dieser traumschöne Anblick blieb zeitlebens in seinem Gedächtnis haften. Wie nur konnte er Paolas Aufmerksamkeit erringen? Nach reiflicher Überlegung beschloss der junge Michael, seine Angebetete mit einem kleinen Geschenk zu überraschen. Aber was erfreute eine solch edle Dame? Er besaß keinen einzigen Batzen. Sollte er Quirin um Geld anbetteln? Nein, auf keinen Fall! Plötzlich hatte er eine Idee. Ein selbstgemaltes Portrait von ihr!

Nach dem Frühmahl stieg das Brautpaar auf eine hölzerne Empore, um die Hochzeitsgeschenke zu empfangen. Die adligen Gäste stellten sich in einer Reihe auf, einigen fiel es sichtlich schwer lange zu warten, denn sie hatten tags zuvor zu sehr dem Wein und üppigen Speisen zugesprochen. Zu Beginn der Zeremonie verbeugte sich Graf Dietrich tief vor seiner Ehefrau und steckte ihr als Morgengabe einen wertvollen Ring mit Smaragden an. Die Braut warf einen kurzen Blick auf das Schmuckstück an ihrem Finger, legte die Stirn in Falten und zog trotzig die Mundwinkel nach unten. Dann versteckte sie demonstrativ ihre Hand mit dem teuren Ring hinter ihrem Rücken. Ihr missmutiges Gesicht sprach Bände über die Hochzeitsnacht des jungen Paares. Galant überreichte ihr ein Advokat feierlich diverse versiegelte Verträge. Die junge Gräfin ließ sich nicht beeindrucken. Sie winkte eine Dienerin herbei, welche ihr die vielen Schriftstücke wieder abnahm. Dann blickte sie mit zusammengekniffenen Lippen an die getäfelte Holzdecke. Graf von Görz erschien alleine, um dem Brautpaar sein Präsent zu überreichen. Michael hielt weiter Ausschau nach Gräfin von Görz. Nirgends war die hübsche Paola zu sehen. Michael trat nervös von einem Bein aufs andere. Sein Schwarm glänzte durch Abwesenheit. Erst beim festlichen Gottesdienst entdeckte er seine Angebetete wieder. Sein Herz machte einen Sprung. Sie saß auf einem der für die Adligen reservierten Plätze zwischen Burggräfin Agnes und der Gräfin von Lodron. Vor dem Schlafengehen fertigte Michael einige Studien von Gräfin Paola an. Sie erschienen ihm geglückt. Hastig versteckte er seine Skizzen vor neugierigen Blicken in einem der Pferdeställe. Er fiel in einen unruhigen Schlaf. Kurz nach Sonnenaufgang wurde er von einem alten Knecht geweckt. Michael hatte nur seine Zeichnung im Kopf und keine Lust zum Arbeiten. Er holte klammheimlich seine Aufzeichnungen und Malutensilien hervor. Im Schloss ging es zu so früher Stunde bereits wie in einem Wespennest zu. Das Gesinde traf bereits Vorbereitungen für das Turnier am nächsten Tag und das anschließende Fest. Hier konnte er nicht die nötige Ruhe finden, um ein Portrait von der Gräfin zu zeichnen. Er schlich sich nach draußen und setzte sich in den Schatten eines Menhirs, bereitete seine Skizzen auf dem Boden aus und studierte sie nochmals eingehend. Er nahm einen Silberstift in die Hand, dachte kurz nach und begann auf einem Blatt Papier mit dem Portrait. Beim Zeichnen umspielte ein zufriedenes Lächeln seinen Mund. In raschen Strichen skizzierte er Paolas fein geschnittenes Gesicht. Da fiel ein Schatten auf das Papier. Erschreckt sah er auf. Hinter ihm stand Quirin und betrachtete kritisch das halbfertige Werk. Nach kurzer Betrachtung fragte der Freund in abfälligem Ton:

„Soll das deine angebetete Gräfin Paola sein?“

Dann lachte Quirin lauthals. Michael war für einen Moment verunsichert und hielt inne, doch dann zuckte er mit den Schultern und zeichnete konzentriert weiter. Quirin konnte die Sticheleien nicht unterlassen. Er lästerte, dass die Gräfin auf seinem Bild eine furchtbar lange Nase besäße und ihr schlanker Hals nicht dem eines Schwanes, sondern dem einer Henne gleiche. Michael blickte von seiner Zeichnung hoch und schaute seinen Freund ernst an und schwieg auf dessen Bemerkung. Entschlossen hielt er noch fester den Stift in der Hand und brachte mit schwungvollen Stichen die wundervolle Haarpracht Paolas auf das Papier. Anschließend zeichnete Michael die Gräfin in dem wallenden Kleid, das sie bei ihrer Ankunft auf Schloss Sommeregg getragen hatte. Als Hintergrund deutete er das Schloss mit seinem riesigen Rundturm an. Weil er seinem Freund keine weitere Beachtung schenkte, verstummte die Kritik hinter ihm. Quirin hatte sich beleidigt verdrückt. Als die Kirchenglocken zur Messe riefen, war er mit seinem Werk fertig. Er betrachtete es aus einiger Entfernung kritisch. Es gefiel ihm! Michaels blaue Augen leuchteten vor Stolz. Schnell rollte er das Blatt zusammen. Quirin konnte zwar besser Bogen schießen, mit der Lanze und dem Schwert umgehen oder Gedichte verfassen, aber zum Zeichnen besaß er nicht das geringste Talent. Viel später, als Oberster Zeugmeister, kam Ott sein Zeichentalent zugute, denn zu seinen Aufgaben gehörte auch das Skizzieren von Befestigungsanlagen und Geschützen anzufertigen.

Zum Abendessen führte der Marschall die Hochzeitsgäste wieder an ihre Plätze und auch beim anschließenden Tanz wurden die Rangunterschiede unter den Adligen gewahrt. Kaiser Friedrich und die fürstlichen Gäste des Burgherrn saßen auf einer Empore. Als Knappe hatte Michael natürlich keine Chance, mit seiner adligen Herzdame einen Reigen zu tanzen. Sein Freund Quirin konnte sich einen Glückspilz nennen, denn er erhielt wieder einen Sitzplatz gegenüber der Gräfin. Quirin musterte die schöne Adelige unverhohlen und nickte seinem Freund Michael beipflichtend zu. Sie gefiel ihm also auch! Michael ließ die Schultern hängen, er musste erneut beim Bedienen der Hochzeitsgesellschaft helfen.

Am letzten Festtag verpflichtete ihn Graf Virgil, bei der Vorbereitung des Turniers zu helfen. Beim Wettstreit hatte Michael die Ehre, dem Grafen als Knappe zu dienen. Von einer Tribüne aus beobachteten die adligen Damen das Geschehen. Der erfahrene Graf Virgil von Graben glänzte durch große Gewandtheit und Kraft, besonders beim Lanzen stechen. Er stieß fünf wesentlich jüngere Konkurrenten vom Pferd. Begeistert jubelten die Edelfrauen dem Schlossherrn zu und warfen kleine Blumensträuße von der Tribüne zu ihm herunter. Immer wieder schaute Michael verstohlen zu den Edelfrauen empor, insbesondere zur Gräfin Paola. Am Ende des Turniers durfte die Gräfin von Görz dem Burggrafen einen Goldring mit einem taubeneigroßen Topas als Siegertrophäe überreichen. Alle Fürsten, Ritter und Edelfrauen klatschten Beifall. Michael biss sich jedoch verbittert auf die Unterlippe. Nur weil seine Vorfahren nicht seit Jahren dem Adelsstand angehörten, war es ihm nicht erlaubt, an dem Turnier teilzunehmen. Was hätte er dafür gegeben, an Graf Virgils Stelle zu sein! Er war unglücklich. Anstatt das wertvolle Ross des Grafen in den Stall zurückzuführen und abzutrocknen, beauftragte er einen Rossknecht damit und zog sich in den Keller zurück. Voller Kummer schüttete er mehrere Becher Wein rasch in sich hinein. Nach einiger Zeit kehrte er mit mürrischem Gesicht und leicht beschwipst in den Palas zurück.

Sobald die Sonne untergegangen war, zogen sich die fürstlichen Herrschaften in ihre Kammern zurück, um sich später wieder zum großen Festbankett mit Tanz im Palas einzufinden. Um Mitternacht wollte Graf Virgil die hohen Gäste mit einem Feuerwerk erfreuen. Während des ausgedehnten Mahls hatte Michael wieder die Ehre, den Fürstbischof von Brixen an der Tafel zu bedienen. Der Graf und die Gräfin von Görz saßen in unmittelbarer Nachbarschaft des Kaisers. „Seine“ Paola trug ein rotes Samtkleid mit einem hohen weißen Spitzenkragen. Ihr pechschwarzes Haar war streng nach hinten gekämmt und im Nacken von einem goldenen Schleier umhüllt. Sie war die Schönste unter allen Edelfrauen. Weil er seinen Blick kaum von ihr wenden konnte, verschüttete er beim Einschenken Rotwein auf die kostbare, scharlachrote Soutane des Fürstbischofs. Dem geistlichen Herrn entfuhr ein weltlicher Fluch, während er aufsprang und Michael eine schallende Ohrfeige gab. Michaels Wange brannte wie Feuer. Sofort ging sein Blick zum Tisch der Gräfin. Dort blieb der peinliche Zwischenfall durch die Musik und die laute Unterhaltung der Tafelnden unbemerkt. Schnell versuchte ein Tischdiener das Gewand des kirchlichen Würdenträgers mit einem Tuch abzutrocknen. Mit einer ungestümen Handbewegung riss Melchior von Meckau dem Diener das Tuch aus der Hand und säuberte seine nasse Soutane selbst. Missmutig setzte sich der Fürstbischof wieder an die Hochzeitstafel. Nach diesem peinlichen Zwischenfall nahm Michael Ott sich zusammen und konzentrierte sich auf das Bedienen des Geistlichen. Das Festessen mit seinen vielen Gängen neigte sich nach Stunden dem Ende zu, als seine Augen wieder zu der wunderschönen Paola wanderten. Was sah er da? Ihm stockte der Atem. Was hatte Quirin vor? Mit einer tiefen Verbeugung überreichte sein Freund der Gräfin von Görz eine Papierrolle. War das etwa sein Kunstwerk? Vorsichtig enthüllte Gräfin Paola den Bogen und hauchte ein überraschtes: „Wundervoll“. Michael ließ die Schale, die er dem Bischof zum Händewaschen geben sollte, fallen. Im selben Augenblick reichte die erfreute Gräfin die Zeichnung an ihren Gatten weiter. Dieser studierte neugierig ihr Portrait und nickte wohlwollend. Danach reichte er das Bild an seinen Nachbarn, den Graf Lodron weiter. Leonhard von Görz erhob sich und lobte Quirin für sein schönes Kunstwerk, dabei klopfte er ihm anerkennend auf die Schulter. Das war doch die Höhe! Michael rannte an den Nachbartisch und riss dem böhmischen Adligen Peter von Rosenberg sein Bild aus der Hand und schrie, dass es sein Werk sei. Daraufhin lachte Quirin hämisch, deutete mit dem Zeigefinger auf das Portrait und sagte im hochnäsigen Ton:

„Hier steht mein Name. Was willst du?“

Michael starrte erst auf das Bildnis und dann auf seinen Freund. Zornesröte überflutete sein schmales Gesicht. Über dem Schlossturm, beinahe in den Wolken, stand auf dem Blatt in großen Buchstaben der Namenszug: Quirin von Graben. Mit geballter Faust drohte er seinem Freund vor allen Anwesenden, warf das Bild auf den Boden und stürmte mit Tränen in den Augen aus dem Palas. Ziellos rannte er umher, bis er zuletzt Zuflucht im Pferdestall fand.

Der alte Ott konnte sich noch gut an dieses Ereignis erinnern. Sein Schwarm, die Gräfin von Görz, reiste nach der Hochzeit ab - er sah sie nie wieder - und mit Quirin sprach er wochenlang nichts mehr. Oder waren es vielleicht doch nur ein paar Tage?

Kapitel 3: Der Schweizerkrieg 1499

Abb. 4: Kaiser Maximilian I. (1459-1519), mit seinem Sohn Philipp dem Schönen, seiner Gattin Maria von Burgund, seinen Enkeln Ferdinand I., Karl V. und seinem Schwiegerenkel Ludwig II., Bernd Strigel, nach 1515, Wien, Kunsthistorisches Museum.

„Seid gegrüßt, mein Freund! Wie ist Euer Befinden heute? Wäre ein Becher Würzwein angenehm?“, fragte Abt Johannes und schaute Ott verschmitzt an. Inzwischen kannte er Michael zu gut, als dass dieser sein verlockendes Angebot abschlagen würde.

„Es wäre mir ein großes Vergnügen, schließlich ist Wein auch Medizin“, war dessen Antwort.

Der Obere verschwand kurz und kehrte nach einigen Minuten mit zwei Silberbechern und einem Krug mit Wein in Otts Kammer zurück. Er stellte Becher und Krug auf dem kleinen Eichentisch am Fenster ab und schenkte großzügig ein. Mit einem Lächeln reichte er Ott einen Becher.

Ott wusste genau, was Abt Johannes nun von ihm erwartete. Er sollte eine Anekdote aus seinem abenteuerlichen Leben erzählen. „Wie seid Ihr zum Kriegshandwerk der Artillerie gekommen?“, erkundigte sich der Abt.

Otts Gedanken schweiften zu der Zeit zurück, als er bei Graf Virgil von Graben auf Schloss Sommeregg in Kärnten als Knappe diente und dachte dabei an dessen Neffe Quirin.

Die beiden Freunde tranken einen kräftigen Schluck Rotwein. Ott nickte zufrieden, denn der Wein aus der Klosterkellerei schmeckte ihm immer vorzüglich. Der Abt stellte seinen Becher auf dem Tisch ab, schaute seinen Besucher wissbegierig an und setzte sich neben ihn auf einen Stuhl. Ott betrachtete nachdenklich den dunkelroten Wein. Dann begann er über die Erlebnisse seines ersten Krieges, den Schweizerkrieg, zu berichten.

Anfang Januar 1499 verlangte Virgil von Graben nach Quirin und mir. Der Graf empfing uns im Palas von Schloss Sommeregg. Wir verbeugten uns tief zum Gruß vor dem Grafen, wie wir es von unseren Erziehern gelernt hatten. Graf Virgil trug ein edles Gewand aus rotem und blauem Samt und thronte auf einem schönen geschnitzten Holzstuhl. Er blickte uns Buben sorgenvoll an. Wir