Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Publicacions de la Universitat de València

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Serie: LA NAU SOLIDÀRIA

- Sprache: Spanisch

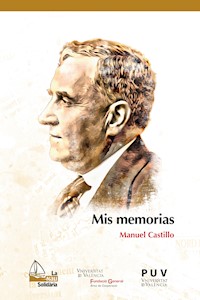

Manuel Castillo fue durante toda su vida un republicano convencido. Desde muy joven se comprometió con un ideal que marcó su trayectoria personal y profesional hasta obligarle a tomar el camino del exilio, primero en Francia y, definitivamente, en México. Pocos años antes de morir redactó un relato autobiográfico en el que reunió sus experiencias durante la España de la Restauración, de la Segunda República y del exilio. De su mano se evocan desde la vida en un barrio popular madrileño en tiempos de la Primera República, a la lucha política en la Salamanca de los años noventa del siglo XIX, pasando por las huellas de su vocación política, docente y periodística desarrollada con intensidad en Cáceres y Valencia hasta su huida de España. Finalmente, las Memorias de Manuel Castillo permiten a los lectores recordar la quiebra de esperanzas y proyectos que supuso la guerra civil, la derrota republicana y el exilio para varias generaciones de españoles. Su compromiso con la educación y el desarrollo humano ha dejado huella en la sociedad valenciana a través de su legado a la Universitat de València, haciendo posible la creación de su primer órgano de cooperación universitaria al desarrollo: el Patronat Sud-Nord.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 1061

Veröffentlichungsjahr: 2018

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

MIS MEMORIAS

Manuel Castillo

MIS MEMORIAS

PATRONAT SUD-NORD. SOLIDARITAT I CULTURA - F.G.U.V.PUBLICACIONS DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

© Los autores, 2018

© De esta edición: Patronat Sud-Nord. Solidaritat i Cultura de la Fundació General de la Universitat de València i Publicacions de la Universitat de València, 20187

Diseño del interior: Inmaculada Mesa

Maquetación: Letras y Píxeles, S. L.

Diseño original de la cubierta: Pere Fuster (Borràs i Talens Assessors, S. L.)

ISBN: 978-84-9134-331-8

Índice

Presentació, Esteban Morcillo y Guillermo Palao

Prólogo, José María García Álvarez-Coque

Estudio introductorio: Post Fata Resurgo. Sobre el relato autobiográfico de Manuel Castillo Quijada, Nuria Tabanera García

Mis memorias

Dedicatoria

Mi madre

Duro correctivo

En el colegio

Mi bachillerato

En la facultad

Mi estudiantado

En la universidad

Veleidades de un catedrático

Calvario escurialense

Momento difícil

Mi licenciatura

Se inicia mi emancipación

La explosión

En Salamanca

Mi iniciación política

Frente a los jesuitas

La muerte de mi madre

Mi debut en un mitin

La Cantina Escolar

El obispo de Coria

Cosa de gallegos

Conflicto entre autoridades

La Gran Cruz de la Orden Civil de la Beneficencia

La Revista de Extremadura

El Noticiero

Mi política

Un triunfo jurídico

El puente sobre el Tajo

La Junta Provincial de Instrucción Pública

En la Junta Provincial de Beneficencia

Los Boy Scouts

Locales escuelas

«Los pequeños virtuosos»

Glorias del instituto

Oposiciones a escuelas

Mi labor en Cáceres

Mi salida de Extremadura

La despedida

Hacia Valencia

Llegada a Valencia

Incautación del Colegio de San José

La vida claustral del instituto

Un chanchullo que no pasó

La República

Nuestra desdichada guerra a pesar de nuestro heroísmo

La Junta Provincial de Protección de Menores

Ídolos falsos

Una canallada

Las andanzas de Brustenga

Mi labor docente

«Me caso»

La Voz Valenciana

Los teléfonos

Un inmoral negocio

Conjura y dimisión

Delegado regio de Primera Enseñanza

En la Escuela Industrial

La Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Valencia

Defensa contra un gánster

Nuestro exilio

La muerte de Llorca

En Toulouse

Empezamos a trabajar

Siluetas familiares

Nuestra familia

Mi recomendación post mortem

Índice onomástico

Anexo fotográfico

Presentació

La Universitat de València és actualment una institució de referència en cooperació al desenvolupament a Espanya. Aquesta destacada posició és el resultat d’un compromís universitari que es va iniciar fa més d’un quart de segle, quan es va constituir el Patronat Sud-Nord.

Els inicis organitzats d’aquesta activitat de solidaritat i cooperació, que ha crescut qualitativament i quantitativament fins esdevenir un valor nuclear de la Universitat de València, es troben en bona mesura en el llegat que el senyor Manuel Castillo Quijada va deixar a la Universitat de València per tal de complir fins solidaris.

Siguen, per tant, aquestes primeres paraules per reconèixer i honorar la generositat i memòria d’aquest benefactor universitari que va experimentar les vicissituds històriques del complex temps que va viure. Una llarga experiència vital que va recollir en un text autobiogràfic que ha estat objecte d’una excel·lent anàlisi per part de la professora Nuria Tabanera.

La Universitat de València publica aquest llibre de memòries autobiogràfiques del senyor Manuel Castillo com a mostra de sincer reconeixement i de preservació dels seus ideals solidaris, que es varen iniciar amb la creació dels premis Manuel Castillo, la producció del documental Manuel Castillo i el Patronat Sud-Nord i, anteriorment, amb l’edició (i posterior reedició) de l’obra del seu primer marmessor i amic, Arturo García Igual, amb el títol Entre aquella España nuestra... y la peregrina. Guerra, exilio y desexilio, que contribueix a la recuperació de la nostra memòria històrica.

Aquesta obra que tenen a les seues mans és el resultat del treball acurat de la professora Nuria Tabanera i la col·laboració de l’actual marmessor del llegat Manuel Castillo, el professor José María (Chema) Álvarez Coque, el delegat del rector per a Cooperació, professor José Miguel Soriano i el treball de l’equip de la Fundació General de la Universitat de València.

Al llarg de les següents pàgines podran recórrer part de la història espanyola en primera persona, amb les vivències d’un home compromès amb unes idees i valors que el van conduir a l’exili junt amb la seua família. I també amb la visió d’una persona que confiava en la superació personal i el compromís social.

La Universitat de València estableix en els seus Estatuts el seu compromís «al servei del desenvolupament intel·lectual i material dels pobles, del progrés del coneixement, de la pau, de la igualtat entre les dones i els homes, i de la defensa ecològica del medi ambient».

Executant aquest compromís i valors universitaris, honorant la memòria del senyor Manuel Castillo, confiem que conèixer amb profunditat la vida d’aquest benefactor universitari contribuirà a estendre un compromís social i institucional que es troba a la base de l’esperit universalista de tota persona universitària.

Esteban MorcilloRECTOR

Guillermo PalaoVICERECTOR D’INTERNACIONALITZACIÓ I COOPERACIÓ

Prólogo

Ha pasado más de medio siglo desde la redacción de esta autobiografía de Manuel Castillo Quijada, nacido en Madrid en 1869 y fallecido en Ciudad de México en 1965. Este «modesto trabajo», como Manuel lo denominó, se dirigía principalmente a sus hijos: «escrito solo para vosotros» y «alejado de una inútil publicidad». Tras más de treinta y cinco años del fallecimiento del último vivo de su familia, Diego Castillo Iglesias, nos hemos decidido a la edición del manuscrito. Tiene un interés general, no solo histórico, pues ayuda a recuperar una parte esencial del pensamiento republicano. La publicación del texto ha dejado intactas las palabras de Manuel Castillo, incluso con algunas erratas que se han aclarado en notas a pie de página. No hay nada de vergonzoso en la vida de Manuel Castillo. Su relato, más bien, engrandece al hombre y proporciona ejemplos válidos para las nuevas generaciones.

Para que este trabajo llegara a publicarse tuvieron que ocurrir varias cosas. La primera condición es que don Manuel viviera lo suficiente como para poder escribirlo. Su pasión periodística y su espíritu crítico, a veces ácido, se desbordan en unos textos que sirven de crónica de una España quizás no tan distinta en muchos aspectos de la que habitamos actualmente. Hay que ver cómo se repiten algunos de los vicios nacionales y seguimos arrastrando males endémicos en la convivencia política, en la enseñanza y en las relaciones interpersonales. Pero la sinceridad del texto también es compatible con su elogio a personas que Manuel conoció de cerca, como Nicolás Salmerón, Miguel de Unamuno y tantos otros personajes del mundo político, intelectual y del periodismo del primer tercio del siglo XX.

Manuel Castillo dejó en sus memorias una semilla para el tiempo presente. Así, indica a sus hijos que, en ausencia de herederos, «el último que quede que disponga en su testamento que el albacea de verdadera confianza y de completa garantía moral, para que se cumpla su voluntad, emplee todo lo que dejéis […] a una obra social de cultura que perpetúe nuestro nombre», en forma de premios que estimulasen a «estudiantes de modesta posición económica» y «para estímulo de los demás, y, así, aunque los favorecidos no nos conozcan, por lo menos al recibir ese beneficio, sabiendo que su origen procede de una familia laboriosa y modesta, dentro de la profesión docente».

Los hijos de Manuel, Agustina, Diego, Luis y Purita, guardaron, durante los años del exilio en México, las indicaciones del testamento «como un bien común» que se tradujo en la última voluntad de Diego a favor de premios y acciones culturales en la Universidad de Cáceres y en la Universitat de València, reinterpretando el deseo de su padre, lo que se tradujo en el fomento de los estudios universitarios sobre la paz. Su albacea de confianza fue Arturo García Igual, mi padre, quien mantuvo en México una gran amistad con los hijos de Castillo, reforzado por el hecho de haber sido compañeros oficiales del Ejército Popular de la República. Tras el retorno del exilio y el fallecimiento de Diego en Valencia, Arturo gestionó de manera eficaz y con amplitud de miras la cesión del legado que permitió impulsar el Patronat Sud-Nord de la Universitat, entidad facilitadora de la solidaridad, primeramente con un sistema de becas y posteriormente con un premio a trabajos de difusión periodística e investigación académica en el área de cooperación internacional.

Al final de esta cadena histórica a los presentes solo nos queda honrar la memoria y aprender de nuestros antecesores. A este respecto, la labor de la Fundación General de la Universitat de València es meritoria, con el apoyo de todos los rectores desde su creación y, en particular, de Esteban Morcillo Sánchez, quien ha impulsado la presente publicación.

La obra no ha sido sencilla de editar pues todo surgió de un manuscrito que encontré en la documentación que dejó mi padre, Arturo García, al fallecer, en 2010. Eran muchas páginas mecanografiadas por el propio Manuel que estaban esperando el momento de ser releídas. Tenía que haber un interés histórico en el personaje, que lo tenía, y alguien con capacidad de explorarlo. Aquí es donde intervino la profesora Nuria Tabanera, verdadera productora de este proyecto. Nuria me ha hecho apreciar la historia y el trabajo de sus profesionales, que la explican e interpretan con humildad y rigor, para que el resto de la humanidad se beneficie de ello. Y para respaldar esta empresa, contamos con el apoyo de otras muchas personas como Guillermo Palao, José Miguel Soriano y Ximo Revert, que no cejan en emprender iniciativas universitarias para el bien común.

Confiamos en que los premios Manuel Castillo, que se otorgan desde hace ocho años, estén a la altura de la crónica y los hechos del personaje que ahora salen a la luz. Los premios en sus distintas modalidades siguen pretendiendo «estimular la investigación académica y periodística en el ámbito de la cooperación y el desarrollo humano. También pretende reconocer y difundir los resultados de más interés para la sociedad española, y especialmente la valenciana, sobre la cooperación internacional, la paz y su contribución al desarrollo humano y sostenible de los pueblos en el mundo».

Por tanto, estas convocatorias mantienen vigentes las aspiraciones de Manuel, adaptadas al tiempo actual. Con la presente autobiografía se conoce algo más de la familia Castillo y de lo que representó la Guerra Civil y el exilio en la cotidianidad de nuestros padres y abuelos. Pero, sobre todo, aprendemos un poco más sobre los deseos de aquellos que vieron la República como un proceso de transformación social y cultural. Más que una ideología o sistema político, lo que nos enseña Manuel Castillo son los valores republicanos de libertad, igualdad y fraternidad. A pesar de su fuerte personalidad, Manuel defendió la libertad de expresión hasta sus últimos límites y llegó a decir, en ciertos momentos críticos, cuando pidió la jubilación voluntaria de catedrático de instituto en 1938, «que tengan en cuenta que, además de catedrático soy periodista viejo, en cuya profesión no me jubilo, conservando la pluma muy suelta cuando se pone, como siempre se ha puesto, al servicio de la razón». Era una pluma que dejaría asombrados a los más brillantes columnistas de la España actual. Efectivamente, puedo imaginarme a Castillo trabajando en los medios actuales, y no solo en los escritos. En realidad, Castillo nunca se retiró de su vida periodística o como promotor cultural, y colaboró con el Ateneo Español o como presidente honorario de la Casa Regional Valenciana en México. Todo un orgullo y ejemplo para la presente generación.

José María García Álvarez-CoqueLEGADO MANUEL CASTILLO

Post fata resurgo1Sobre el relato autobiográfico de Manuel Castillo Quijada

Nuria TABANERA GARCÍAUniversitat de València

Cada hombre es importante para el mundo, cada vida y cada muerte; el testimonio que cada uno da de sí mismo enriquece el patrimonio común de la cultura.

Georges GUSDORF (1991)

Al cumplirse dos siglos de la redacción en 1765 por Jean-Jacques Rousseau de sus Confessions, consideradas como el ejemplo inaugural de la escritura autobiográfica,2 Manuel Castillo Quijada había terminado de mecanografiar en México un largo relato a partir de sus recuerdos, destinado inicialmente a sus cuatro hijos, Agustina, Pura, Diego y Luis. Su autor, voluntariamente, trataba de evitar la difusión más allá del ámbito familiar de un texto que, por ello, se convertía en un perfecto ejemplo de la llamada literatura gris, al elaborarse sin la intención de ser publicada. Pero, como ha ocurrido con otros ejemplos de ese tipo de documentos, mucho tiempo después de su creación y sin que su publicación pueda afectar a los protagonistas, el texto titulado por Manuel Castillo como Mis Memorias sale a la luz.

Son varias las razones que han animado a los que, desde la Universitat de València, se han empeñado en difundir las palabras de Manuel Castillo, escritas muy al final de una larga vida y cuidadosamente preservadas entre los papeles de la familia Castillo, primero por Arturo García Igual, albacea de Diego Castillo, fallecido en Valencia en 1981, y desde 2010 por José María García Álvarez-Coque, tras la muerte de su padre. La primera, y más importante, surgió del deseo de los miembros del Pleno del extinto Patronat Sud-Nord, presidido por el rector Esteban Morcillo, de honrar con esta publicación la memoria del patriarca de la familia que hizo posible su creación en 1991, convirtiéndose así en la primera instancia de cooperación de la Universitat.3 A esta razón se unirán aquellas que tienen que ver con el extraordinario interés histórico que conserva un relato autobiográfico como el de Manuel Castillo, en el que se reconstruye la trayectoria vital de un hombre que presenció la evolución de España prácticamente durante un siglo, entre 1869 y 1965.

En efecto, nos encontramos ante un relato que puede definirse más ajustadamente como una autobiografía, y no como unas memorias, a pesar de su título. Mientras que en unas memorias, habitualmente, el autor presta más atención a los acontecimientos relevantes de la historia vivida, convirtiéndose en relator y no en protagonista, una autobiografía, siguiendo a Philippe Lejeune, es «un relato retrospectivo en prosa que una persona real hace de su propia existencia, poniendo énfasis en su vida individual, y, en particular en la historia de su personalidad».4 Y, como puede comprobarse, el protagonista del relato de Manuel Castillo es el propio Manuel Castillo, centrado, al final de su vida, en explicar el proceso de construcción de su personalidad y en justificar sus acciones ante sus descendientes directos. A través de un recorrido selectivo por sus recuerdos, el autor ilumina con suma profusión de detalles los hechos que protagoniza, apareciendo ante ellos como un justiciero, de honorabilidad y ética intachables, sirviéndose tanto de la ocultación u olvido de escenas que podían alejar su figura de este modelo, como de la ácida crítica a los oponentes políticos o personales.

La ejemplaridad de la personalidad que presenta de sí mismo Manuel Castillo surge de una ordenación de las experiencias, especialmente de la infancia y de la juventud, que redunda en la reconstrucción de una trayectoria de vida que debía mantener una lógica inmutable, a través del tiempo y del espacio: la búsqueda honorable de la independencia personal, de la libertad de acción y de la justicia. Y en esa lógica se integraba a la perfección el ideal que marcó su vida, el republicanismo.

Cuando nuestro protagonista formaba su carácter, en la segunda mitad del siglo XIX, el republicanismo español aparecía, según Ángel Duarte, como un horizonte de esperanza, alrededor del cual se delineaba un espacio de posibilidades enmarcado en la ilusión de un futuro de redención. Ese horizonte de esperanza surgía de la acción de muchos que, dando forma a una cultura política derrotada tras el fracaso de la Primera República en 1874, completaron un «aprendizaje de la libertad»5 que los animaba a proponer una alternativa más igualitaria, más justa y más virtuosa a la opresión política y social que muchos padecerían, antes y después de la primera experiencia republicana.

Para un sinnúmero de republicanos comprometidos con el proceso en el que se completaba ese «aprendizaje de la libertad» fue determinante la reacción a la experiencia personal de humillaciones y vejaciones sociales, ejercidas desde las muy diversas esferas de represión y control propios de una sociedad, como la española de aquel siglo XIX, profundamente marcada por los convencionalismos, las divisiones de clases y el elevado grado de influencia de la Iglesia católica. Manuel Castillo, por lo que nos cuenta en su relato, respondía perfectamente a este modelo de republicano forjado frente a la adversidad y en constante resistencia ante la injusticia.

Nieto de un veterinario rural salmantino, nuestro protagonista nació en Madrid hijo de madre soltera. Aunque los contactos familiares con el cacique local de Aldeadávila de la Ribera, masón y liberal, encaminaron a Agustina Castillo Quijada a encontrar trabajo en la capital en la casa de un general liberal, los primeros y muy felices recuerdos de Manuel Castillo tienen como escenario el Madrid popular del barrio del Rastro, en la misma calle donde hubo un Centro Republicano y un Centro de Instrucción de Obreros de relevante actividad. Pero la felicidad de la vida familiar terminó abruptamente para Manuel Castillo con apenas 6 años, cuando en junio de 1876 comenzara su vida en el internado del Colegio Protestante «La Esperanza».

La modernidad y exigencia de los métodos de enseñanza de esta peculiar institución dieron a Manuel Castillo una sólida base sobre la que obtener, no sin esfuerzo, el bachiller y la licenciatura de Filosofía y Letras en la Universidad Central de Madrid, ya en 1887. Sin embargo, el dolor por la ausencia de su madre y la superación de duras pruebas en el internado, vividas como grandes injusticias por Manuel Castillo, contribuirían a forjar su carácter. Su personalidad, marcada por la experiencia de las privaciones materiales, de la soledad y del extrañamiento, vendría definida desde esa juventud por el distanciamiento de la religión y el anticlericalismo, por la determinación en lograr primero la libertad individual, añorada durante once años de triste internado, y, después, el reconocimiento personal y profesional. La añoranza de la presencia materna y de un ambiente familiar ordenado, que le hubieran ayudado a sobrellevar en su infancia y adolescencia las duras pruebas de la vida, está presente a lo largo del relato. Ese énfasis puesto en la importancia de la familia añorada puede contribuir a entender el estricto control que siempre ejerció Manuel Castillo sobre la familia que formó con María Iglesias desde 1892. Ninguno de sus hijos tuvo su propia familia, manteniéndose en la unidad patriarcal hasta el final de sus días. Quizás por ese empeño de Manuel Castillo de proteger a su familia de cualquier contrariedad, encontramos entre sus recuerdos más destacados algunos que le sitúan a él como protagonista victorioso en alguna lucha particular en defensa de sus hijos.

No obstante, el que el relato fuera escrito para ellos explica que algunos de los episodios, que respondían a este esquema y que eran más próximos al tiempo de su redacción, no quedaran reseñados, como aquellos cuando los contactos de Manuel Castillo con masones franceses y con responsables republicanos del auxilio a los refugiados fueron eficaces, primero, para que su hijo Luis pudiera liberarse del campo de internamiento de Saint-Cyprien, de donde salió antes del mes de mayo de 1939 para instalarse con su familia en Toulouse, y más tarde, en 1942, para que su hijo Diego se librara de su detención en el cuartel B (para presos políticos) del campo de Vernet d’Ariège para poder embarcarse a México.6

Toda la familia Castillo, como relata nuestro autor, se enfrentó al drama del exilio desde 1939 por definirse como republicana y haber defendido la legitimidad de la Segunda República española durante la guerra, de muy diversa manera cada uno de ellos, incluso con la participación en el ejército de los dos hijos varones. El republicanismo de Manuel Castillo, como el de tantos otros identificados con esta cultura política desde finales del siglo XIX, se expresaba como una fe con profundas conexiones en el ámbito familiar, como espacio necesario para mantener la continuidad del compromiso adquirido con el proyecto republicano, definido como emancipador, interclasista, laicista, de fuerte patriotismo cosmopolita y preocupado por la cuestión social, por la libertad individual y por la promoción de la virtud cívica de progreso.

A través del relato de Manuel Castillo comprobamos, de primera mano, cómo arraigaba y se fortalecía la cultura política republicana en un joven madrileño de pocos recursos y, en muchos aspectos, marginal a la norma social establecida (por ser hijo natural, o por su educación protestante, por ejemplo), a través de su presencia en diversos espacios de sociabilidad, más o menos alternativos, en donde se adquiría y confirmaba la fe republicana y se fortalecía el sentimiento de pertenencia.7 La familia, como primer círculo de formación y adoctrinamiento, la escuela y la universidad, el periódico, las tertulias o los banquetes, aparecen en las memorias de Manuel Castillo con gran viveza cumpliendo esa función de socialización e identificación republicana. En menor medida se perfilan entre sus recuerdos los círculos políticos o la logia masónica, a pesar de que su ingreso en la masonería en Valencia el año 1926 le dio acceso a uno de los ámbitos tradicionales del «aprendizaje de la libertad» entre los republicanos, que fue compartido también con sus hijos, y que resultó extraordinariamente útil para superar las penurias de la guerra durante su estancia en Barcelona y, especialmente, durante su exilio francés.8

No obstante, la selección de recuerdos que realiza Manuel Castillo, entre los que hemos encontrado los más determinantes para comprender su compromiso republicano y anticlerical, también nos ayuda a responder a las preguntas esenciales que se hace todo autor ante la redacción de su autobiografía: ¿quién soy?, ¿qué he hecho en la vida?9

En primer lugar, fue un hombre de su tiempo, con las contradicciones propias de su condición, cuyo firme carácter y sus creencias regeneracionistas le llevaban a condenar insistentemente el caciquismo y el clientelismo, tanto en Salamanca y Cáceres, como en Valencia, aunque se sirvió cuanto pudo de sus amigos políticos cuando fue necesario. Un republicano centrista, poco dado todavía a comprender la naturaleza y la fortaleza de los nacionalismos alternativos al español, como el que ya se manifestaba en Valencia en las primeras décadas del siglo XX, y muy apegado tanto al modelo burgués de familia, que se proyecta desde los años centrales del siglo XIX, como al ideal de domesticidad liberal, caracterizado por el dominio masculino, el amor como cimiento del matrimonio, la expresión de la mujermadre moralizadora de las costumbres, la concepción de lo privado como espacio de sentimientos reparadores y la identificación de la familia con el espacio básico de construcción de las identidades de género.10

Junto a todo ello, y muy especialmente, Manuel Castillo se presenta como un hombre comprometido con sus principios republicanos, hasta el punto de emprender el exilio con 70 años, e innovador en sus empresas profesionales, ya como bibliotecario, ya como periodista. Así, desde su primer destino en la Biblioteca Universitaria y Provincial de Salamanca, se convirtió en el introductor en España de la clasificación bibliográfica decimal, al publicar en 1897 su primera traducción del francés, y descubrió una nueva copia del manuscrito de D. Álvaro de Luna Libro de las claras e virtuosas mugeres, que transcribió y publicó en edición crítica en 1908. Paralelamente, iniciaba una larga carrera periodística, ligada primero al periódico dirigido por Enrique Soms y Castelín, La Libertad, rebautizado desde 1872 como La Democracia, órganos de expresión del reducido, pero activo, grupo de intelectuales liberal-krausistas salmantinos, en los que se encargó de la columna crítica «Plumazos y Borrones».

Tras su traslado a Cáceres en 1897, la vocación periodística se mantendría viva, fundando El Noticiero, primer diario publicado en Cáceres, y dirigiéndolo desde abril de 1903 hasta que dejara Extremadura para instalarse en Valencia en 1919. En este diario, que se presentaba como «independiente de toda política de partido y dedicado exclusivamente a la información, en el más amplio sentido de la palabra»,11 Manuel Castillo trasladó su talante liberal, inclinándose, por ejemplo, por los aliados durante la Primera Guerra Mundial o criticando las posiciones intransigentes de la Iglesia católica. También su participación en la fundación de la Revista de Extremadura en 1899, junto al historiador mallorquín Gabriel Llabrés y a su primer director, Publio Hurtado, entre otros intelectuales cacereños, fue interpretada por Manuel Castillo como una valiosa contribución al «despertar de un pueblo, como el de Cáceres, yacido, secularmente, en la abulia y la ignorancia y el abandono, entregado a una vida sedentaria y monótona».

La creencia en que la información formaba parte de la educación del pueblo le mantuvo activo como periodista con posterioridad a estas experiencias, tanto en Valencia, donde participó en La Voz Valenciana, un periódico católico que tras cambiar de manos se convertiría por un tiempo en el vocero liberal de Santiago Alba, y en El Mercantil Valenciano, principal diario republicano de la capital, como durante su exilio, donde siguió colaborando en órganos republicanos, siendo reconocida su labor en marzo de 1955 con su nombramiento como presidente honorario de la Agrupación de Periodistas y Escritores Españoles en México.12

Su labor periodística se combinó perfectamente con su vocación docente, a la que siempre asignó un papel preponderante, como correspondía a su ideal republicano, comprometiéndose, por ejemplo, en la extensión de las modernas escuelas graduadas frente a los sectores docentes decimonónicos más conservadores. Como recuerda en su relato, si algo puede definir su existencia fue su estrecha relación con la enseñanza, a la que dedicó como profesor de secundaria más de cuarenta años de su vida. En consonancia con su visión social de la enseñanza, la capacitación y la instrucción del pueblo por la élite ilustrada aparecía como una necesidad para lograr un progreso social armónico y democrático, que debía complementarse con un trabajo filantrópico, como al que Manuel Castillo también se dedicó durante toda su vida. Así, al tiempo que desarrollaba su labor como profesor y director del Instituto General y Técnico de Cáceres, se empeñó en mantener una cantina escolar que alimentaba a los niños pobres de las escuelas públicas de la ciudad, tarea que fue reconocida con la concesión de la Gran Cruz de Beneficencia con distintivo blanco. Su implicación en la tarea de mejorar la situación de los niños y obreros sin recursos le llevaría también a ser secretario en la Ponencia Regional Extremeña, creada en enero de 1918, para la preparación y consulta previa a la aprobación de la Ley de Retiro Obrero Obligatorio de 1919.13 En Valencia, a donde se trasladó ese año como profesor de francés del instituto, mantuvo también una gran actividad en defensa de los más desfavorecidos, como miembro de la Junta Provincial de Protección de la Infancia y del Patronato de la Asociación Valenciana de la Caridad.

Si la proclamación de la Segunda República significó inicialmente el cumplimiento de los ideales arraigados en Manuel Castillo desde su juventud, también supuso para él la posibilidad de aumentar su presencia pública, al ser nombrado consejero perpetuo de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Valencia y vicepresidente del Centro de Cultura Valenciana. No obstante, la guerra y la radicalización que se extendió durante los primeros meses de la resistencia popular republicana desencantaron profundamente a un republicano centrista como él, opuesto como «republicano honrado y persona decente» a la violencia desatada aquellos duros días. La fractura personal que pudo suponer la trágica derrota de la segunda experiencia republicana que vivió Manuel Castillo no puso fin a su compromiso político, mantenido en su exilio mexicano, frente a la desilusión respecto al futuro de una España republicana que mostraron sus hijos.14

En México, Manuel Castillo fue vocal de Unión Republicana, agregado cultural de la Embajada Española en México, miembro de la Asociación de Periodistas y Escritores españoles en México, vicepresidente del Ateneo Español y presidente honorario de la Casa Regional Valenciana. En reconocimiento a su larga labor, sería condecorado con la Orden de Liberación por el presidente del gobierno republicano en el exilio Félix Gordón Ordás, en julio de 1955. Hasta entonces, Manuel Castillo mantuvo una intensa actividad, que afectaba a su precaria salud, y que llevaba a sus más próximos a aconsejarle que «se despreocupase de todas las cuestiones políticas y masónicas de un modo activo y que inicie una vida tranquila y reposada».15 Tras recuperarse de un infarto, encontraría en la redacción de su relato autobiográfico una forma de recuperar el mando de su propia existencia, no para confesarse, sino para mantener más allá de ella misma la pretendida ejemplaridad de su vida.

Su plácida muerte el 26 de enero de 1965 pondría fin a una vida intensa, aunque no a su huella en la sociedad española. Como indica al final de su autobiografía, Manuel Castillo dispuso que el fruto del trabajo de toda la familia, en el caso de no quedar descendientes, se revirtiera en España, en beneficio de los jóvenes sin recursos, a través de «una obra social de cultura» que perpetuara el nombre de los miembros de la familia Castillo. Merced al testamento del último de ellos, Diego, se preservó la esencia del deseo de su padre, asignando tanto a la Universidad de Extremadura como a la de Valencia un 25 % de la herencia, para dotar «premios, becas, investigación y finalidades similares [...] dando al premio, beca, etc., el nombre de Manuel Castillo, padre del testador, en cuya memoria y para honrarle establece los legados».16

La Universitat de València ha seguido honrando la memoria de Manuel Castillo con la convocatoria de unas becas de investigación con su nombre, destinadas a estudiantes de la Universitat de València que presentaran proyectos de investigación relacionados con la solidaridad y la cooperación. Desde 2003 esa recuperación de su memoria se trasladaría a la convocatoria de un premio que, a partir de 2009, adquirió carácter nacional y se orientó al reconocimiento de trabajos sobre la paz y la divulgación de la cooperación para el desarrollo humano.

¿Qué debe quedar, pues, de Manuel Castillo en la España democrática del siglo XXI? No solo el premio que lleva su nombre y no solo su relato autobiográfico, gracias al que podemos acercarnos a detalles e interioridades de algunos acontecimientos, más o menos, relevantes de la historia de la España entre 1869 y 1965. Debe primar, entre todo ello, la fuerza de su fe inquebrantable en la posibilidad de una España libre de dictaduras. Desde esa confianza nunca perdida se desvelará mejor la relevancia de la huella dejada por una generación, la que murió en el exilio, que no pudo visualizar sus horizontes de libertad entre los escenarios familiares de su patria y que ahora puede ser recuperada, también a través de sus propias palabras, para que su experiencia y su trayectoria sea percibida como propia por las nuevas generaciones.

Mis memorias

A mis hijosAgustina, Pura, Diego y Luis

DEDICATORIA

La obligada y drástica pausa en mis diversas y dinámicas actividades, la mayor parte de ellas inspiradas en románticas esperanzas recuperadoras para nuestra España, liberal y democrática, bajo un régimen republicano; mi peligrosa enfermedad, en 1955, que puso en peligro mi vida, y durante cuyo curso os portasteis conmigo con la mayor culminación de vuestro amor filial, y mi avanzada edad, han sido las causas impulsadoras de escribir estas ligeras Memorias, referentes a mi larga lucha por la vida, de duro trabajo, en la que mi tenacidad y mi fuerza de voluntad, estimuladas, unas veces, por la necesidad, y otras, por mi temperamento, me abrieron el camino, iniciado desde mi humildísimo origen que me impuso un prematuro calvario, dominador de mi niñez, tanto en el sentido material, como en el moral, que me inspiró la firmeza de mis esfuerzos, muchas veces impropios de mi edad, sobre todo durante el periodo de mi adolescencia, ante las rudas primeras dificultades que hube de vencer, por pura intuición, sin otras armas que mi fe en mí mismo y la confianza sostenida, que nunca me abandonó, en lograr una ansiada independencia, ser dueño de mi destino y libre en mis actos, que puse, siempre, al servicio de buenas causas, con un criterio sano y una honradez de conducta y de acción acrisoladas, tanto en mi, entonces, agitada vida pública, como en la privada, iniciando esta sufriendo y la primera, luchando.17

Estas sucintas notas entiendo no deben ser estimadas como si se tratara de una vida sobresaliente y destacada, propósito y torpe ilusión que, en mí, no cabe, bien lo sabéis vosotros, dada la poca importancia que todos hemos dado a la diaria convivencia colectiva y crítica que nos ha tocado vivir, y, menos, pueden ser consideradas, haciéndome justicia, como una debilidad senil de presentarme como ejemplo, ni para vosotros, que ya os lo di en mi modesta vida, ni para nadie. Solamente las apunto para daros la satisfacción de que, cuando desaparezca, como, por desgracia, desapareció vuestra santa madre, la tengáis también vosotros, muy íntima, de haber sido mis hijos y de aquella, para todos inolvidable. Aunque, en realidad, vuestra conducta, vuestro amor al trabajo, amor heroico a mamá y a mí, con vuestro ánimo, siempre sostenido con probada honestidad y entereza serena, ante las adversidades por las que hemos pasado, constituyen mi mayor orgullo, puesto que habéis logrado un bien ganado prestigio, para mí inestimable, que ha elevado vuestro nombre a un nivel que constituye, para todos nosotros, una ejecutoria a favor de nuestra reducida familia, reconocida, por tirios y troyanos, como modelo de unión y de decencia.

Como veréis en esta sucinta relación de mi larga vida, he procurado cumplir durante toda ella las tres condiciones señaladas por la tradición árabe para que todo hombre justifique su paso por el mundo, como son, el tener hijos, para educarlos en la virtud, plantar un árbol y escribir un libro. Pero, de las tres, la que más me envanece es la de que vosotros sois símbolo de gratitud y de amor filial para con mamá, que conmigo compartió las amarguras y las alegrías de vuestra vida que, siempre, se orientó en nuestra callada y eficaz labor dentro de nuestro hogar, que aquella tiene tan merecido hasta lo infinito y en que sois vosotros quienes constituyen el colmo de las aspiraciones de toda mi vida, con vuestra educación, inspirada por nuestra labor, en ser útiles y humanos en favor de los demás, como lo tengo bien probado.

Conste, pues, hijos de mi alma, que este modesto trabajo no tiene otro objeto que el de que conozcáis detalles de mi vida, muchos de los cuales desconocéis, y que, por lo menos, patentizan mi temperamento y mis actos y, por lo tanto, escrito solo para vosotros, sin necesidad de que transcienda fuera de vuestra intimidad familiar y, desde luego, alejado de una inútil publicidad que ni merece, ni a nadie interesa.

Vuestro padre

1 MI MADRE

Fue mi madre18 durante muchos años, casi, la única familia que conocí, que concentró en mí todo su cariño y todas sus ilusiones, que, luego, fueron colmadas, a fuerza de toda clase de sacrificios, por su parte, llegando hasta los trabajos más humildes y duros, a los que nunca había estado acostumbrada, tanto por su educación, como por su carácter y su valer, para la defensa heroica de su sostenimiento y, sobre todo, del mío.

Hija del profesor veterinario de Aldeadávila de la Ribera, pueblo de la provincia de Salamanca sentado sobre las orillas del río Duero y en la misma frontera con Portugal. Por la posición de su padre, hombre de gran prestigio personal y de positiva influencia política, y a quien se tenía muy en cuenta, tanto en el distrito como en la provincia, su hija mayor pudo recibir estudios, y gracias a sus dotes intelectuales cursó con todo éxito la carrera de maestra en la Escuela Normal de Maestras de Salamanca, hospedándose en el familiar hogar de un político a quien, muchos años después, llegué yo a conocer, ya muy viejo y recluido en su casa, aunque conservando su influencia y el respeto que también había conquistado durante su larga y activa época, don Mariano Cáceres,19 exdiputado en varias legislaturas por el distrito de Vitigudino, en el que estaba enclavado el pueblo de mi madre, y en el que mi abuelo era verdadero patriarca, con quien le unía antigua y leal amistad y en cuya casa solariega se hospedaba, cuando venía a la capital, y, recíprocamente, aquel cuando visitaba en Aldeadávila a sus amigos y electores, con los cuales nunca perdió el contacto.

Como jefe de una de las familias más distinguidas de Salamanca, mi madre, desde que se instaló en su casa, encontró abiertas todas las puertas de la sociedad selecta de entonces, captándose el general aprecio, reforzado por su belleza personal, por sus condiciones especiales de inteligencia, agudo ingenio y carácter llano y jovial, llegando a ser una figura destacada entre las muchachas que diariamente daban realce al tradicional paseo de la plaza bajo los soportales, obligado especialmente por la noche.

Tenía fama, además, de ser una verdadera maestra en toda clase de labores, llamadas, en aquella época, «de primor», sobre todo en bordados y en encajes, entonces muy en boga y estimados, siendo su mejor vocero su magnífico traje de charra, bordado en oro sobre terciopelo azul por ella, que se distinguía entre los muchos y valiosos que se exhibían en los paseos, desfiles y en bailes y otros actos diversos organizados en los casinos y en las casas particulares.

Cuando muy niño fui por primera vez a Salamanca con motivo de una feria de septiembre y, más tarde, cuando fui a hacerme cargo de mi puesto en la Biblioteca de la Universidad en 1909, tuve ocasión de conocer aún a algunas de sus antiguas amigas, que la recordaban con admiración, lo mismo que en aquellos años en que mi madre vivió, como estudiante, en la mencionada capital.

Terminada su carrera volvió al pueblo, en contra del parecer de la familia Cáceres y a pesar de no amoldarse a su carácter la vida pueblerina, pero apegada a los suyos y admiradora de su padre, al que adoraba, se sometió, apaciblemente, a la monótona y diaria vida familiar, permaneciendo indiferente a las muchas proposiciones que se le presentaron. Pero, muerto mi abuelo, continuó en la casa al lado de su madre y de su hermana, mi tía, Manuela, madre de vuestros tíos Fidel y Diego, dotada de una gran simpatía, pero de carácter distinto al de mi madre, puesto que el de esta era enérgico y decidido, mientras que el de mi tía era apacible, tímido y sufrido.

Su hermana se casó, en contra del parecer de mi madre, con un viudo que vivía bien, pues era un buen trabajador en su taller de carpintería, pero que de todo el pueblo era conocido su mal comportamiento con su primera mujer, víctima de su carácter violento.

Se consumó por fin el matrimonio que, como era de esperar, fue el inicio de una vida de martirio para mi pobre tía por querer él dirigir y, sobre todo, manejar y disponer de los intereses familiares que dejó el abuelo, encontrándose con la actitud resuelta y enérgica de mi madre, que, lo mismo que mi abuelo, ignoraban durante algún tiempo el maltrato que su marido seguía contra ella, pero, al enterarse mi madre de lo que ocurría, se presentó en su casa, manifestando a su cuñado, con la mayor entereza, que el día que volviera a maltratarla, de palabra o de obra, se entendería con ella, motivando aquella actitud varonil y decidida una escena violenta entre ambos, en la que mi madre contestó a una pretendida agresión por parte de mi tío con una pequeña hacha que encontró a mano, que le lanzó, y que pudo haberle herido, si este no hubiera esquivado el golpe.

Aquello motivó que mi madre decidiera ausentarse del pueblo ante la perspectiva de una posible y segura tragedia, no sin antes ceder, legalmente, a su madre cuanto le correspondía de los bienes del abuelo, marchándose a la Corte, con eficaces recomendaciones de la familia Cáceres, que le facilitaron la entrada en la casa de un general muy nombrado, que figuraba en un lugar preeminente dentro de la política liberal de entonces, donde entró como institutriz de sus hijas, captándose, al poco tiempo, la confianza de la señora y el cariño de sus educandas, lo mismo que del resto de la familia, que la consideraba como una de tantos, a cuyas distinciones supo corresponder mi madre con su conducta y su trabajo, durante los años que permaneció en aquella morada, cuya recuerdo conservó toda su vida.

Un lapso de tiempo transcurrió, que yo ignoro, hasta que me di cuenta de que yo existía,20 a mis tres o cuatro años, en que vivimos en la popular calle de la Ruda, en el piso entresuelo de la casa número 16, calle transversal a la de Toledo, en la que yo naciera y que terminaba en la plaza del Rastro, como entonces se llamaba y que lleva hoy el nombre del héroe de Cascorro, que en la guerra de África supo hacer honor a su pueblo, Madrid.

En aquel pisito inolvidable, y del que, a pesar de mi corta edad, guardo eterna memoria, vivíamos en compañía de una señora honorable, doña Josefa Pané, viuda de un célebre bordador en oro que al morir le dejó, además de sus ahorros, una pensión vitalicia del Montepío Civil al que pertenecía, y que le permitía sostener su viudedad en un plan modesto, pero digno e independiente, siendo yo el niño mimado de la casa, tanto de «la Pepa», como yo familiarmente la llamaba, faltándola cariñosamente al respeto que la profesaban cuantos la conocían y trataban, y que ella disculpaba por mi corta edad y la filial confianza que le dedicaba, como de mi madre, con la que compartía aquel cariño sin límite, al que yo correspondía muy deficientemente, por lo mimado que estaba con mis caprichos infantiles, que solo mi madre contempla con aquella entereza y aquel talento que le eran propios para dominar mi carácter.

Entre los recuerdos de aquella época, un tanto confusos, de mis primeros años, figura el referente al año 1873, en que se proclamó la Primera República en España, cuando desde nuestros balcones veía a los republicanos, tocados todos con el simbólico gorro frigio que con tanto brío y orgullo llevaban hombres del pueblo, encargados de guardar el orden, situados en la calle de Toledo, frente a lo que es hoy la plaza de la Cebada; cómo calentaban mi sobrio almuerzo, consistente en un chorizo, que calentaban, pendiente de una bayoneta, en la llama de una hoguera para comérselo envuelto por un panecillo, de aquellos inolvidables que dieron tanta fama a las tahonas madrileñas.

También viven en mi memoria las rabietas con las que amenizaba las curas que el célebre oftalmólogo Dr. La Rosa me hacía en su consultorio a mis ojos, muy afectados a consecuencia de un peligroso sarampión que puso en trance muy apurado mi vida incipiente, al extremo de que el médico que me asistía se despidió un día de casa diciendo a la señora Pepa que en la suya dejaría ya extendido el certificado de mi defunción, que creía inminente. Pero no contaba con mi providencia, «la Pepa», que tanto me quería, sobre todo en aquellos momentos de desesperación, y que propuso a mi madre, que como ella no se separaba de mi cuna, darme una medicina que se llamaba «Le Roi», preparada en Francia y tenida, merced a su profusa propaganda por todo el mundo, como una panacea, y que ella tomó varias veces con gran fe, administrándomela mi madre, haciéndome reaccionar, atribuyendo mi curación a aquel específico de «la Pepa», considerado por esta como milagroso. Un día que nos encontramos al médico en la calle, al enterarse, asombrado, de mi curación, pasó a llamarme «el muerto resucitado».

Otro suceso realmente trágico ocurrió en aquella casa, en el que madre dio alta nota de su valor personal y de su serenidad, de lo que, al día siguiente del hecho, toda la prensa madrileña informó con la mayor admiración y encomio y cuyo recuerdo quedó grabado en mi memoria, toda mi vida.

Mi madre, como de costumbre, se quedaba velando por la noche, lo menos hasta las once, hora que en aquellos tiempos se considera como muy avanzada, mientras yo dormía a pierna suelta en mi cunita, y una de aquellas noches apareció en nuestra alcoba, levantándome precipitadamente e interrumpiendo mi sueño, diciéndome ante mis gemidos de protesta: «No llores, hijito, es que tenemos fuego en la casa». Y envolviéndome en mis sabanitas y en mis mantas salió al balcón para ponerme a salvo, descolgándome con el mayor cuidado a la calle, para ponerme en manos de un señor, encaramado a una escala de mano, en medio de los aplausos y gritos de alegría del público expectante allí reunido, cuando mi salvador me entregaba a otro señor que me llevó en sus brazos, el propio gobernador de Madrid, que había acudido al incendio casi en los primeros momentos, depositándome en una casa frente a la nuestra, donde me quedé dormido, rendido por los desesperados gritos, llamando a mi mamá repetidamente, sin consuelo. Y cuando por la mañana me desperté, reanudando mis reclamaciones por mi mamá, me llevaron a mi casa, entregándome a mi madre, que no se cansaba de estrecharme contra su pecho y cubrirme de besos, sin poder contener sus lágrimas.

Lo ocurrido estuvo a punto de tener un desenlace trágico, como he dicho, que hubiera dejado triste memoria en la ciudad, si mi madre, al irse a acostar, cuando iba por el pasillo que conducía al fondo del piso, no nota el fuego al ver entrar las llamas de la escalera, que ardía toda, por debajo de la puerta de entrada, dando entonces la voz de alarma que despertó a todos los vecinos, entregados al descanso, para que se pusieran a salvo, lo que lograron, no sin gran exposición, pasando a las casas vecinas, laterales, pasando de un balcón a otro, quedando así evacuada toda la casa. Incluso doña Josefa, ayudada por mi madre, salvándose aquella por una escalera de mano que arrimaron a uno de nuestros balcones en el piso entresuelo que habitábamos; mi madre permaneció durante toda la noche en el balcón, hasta que se dominó el incendio a altas horas de la madrugada, a pesar de las excitaciones del público y de las autoridades para que se pusiera también a salvo, preguntando solo si yo estaba en sitio seguro. Y cuando por la mañana, al siguiente día, me llevaron a casa, allí estaba mi heroica madre en nuestro piso, del que no salió, ennegrecido por el humo y las llamas. Lo cierto es, como reconoció todo el mundo, que si mi madre no da la voz de alarma tan a tiempo y con tanta oportunidad, aquel incendio hubiera dejado trágica memoria entre los madrileños por el número de víctimas que hubiera causado, pues es muy cierto que el incremento del fuego originado por un descuido del portero, que tomó, desde un principio, un cuarto de hora después de la alarma, hubiera sido imposible la salvación de todos los vecinos.

Recuerdo aquella trágica noche, con todos estos detalles, como si hubiera pasado en el mismo momento en que la describo.

2 DURO CORRECTIVO

Como la calle de la Ruda y sus adyacentes (Toledo, Santa Ana, plaza del Rastro y de San Millán, donde estuvo la iglesia en que me bautizaron, calle de las Maldonadas y principio de la de Embajadores), todas ellas de tiempo inmemorial, fueron centro de un mercado matutino de legumbres, frutas, pescado, carne, etc., que se conservó, por tradición sin interrupción, a pesar de la apertura de la plaza de la Cebada, inaugurada por el rey Alfonso XII, cuyo acto presencié yo desde un balcón de enfrente, siendo aquella la primera vez que vi al monarca, joven, aún soltero,21 todas las mañanas, después de mi desayuno, me asomaba a un balcón atraído por el barullo continuo sostenido por comerciantes y compradores al aire libre, flotando los vocablos más soeces del léxico propio de aquellos sitios, en todas partes, palabrotas que yo di en repetir, aprendidas directamente, de origen, sin comprender, naturalmente, su significado. Mi madre agotó todos los medios posibles de cariño, de energía y de amenazas, sin escatimar algún cachete que otro, pero, dado mi carácter, aquellos procedimientos me estimulaban más y me complacía en hacer gala de ello, sobre todo cuando había visita en casa, lo que obligó a mi madre a echar mano de una medida que logró imponerme algún respeto y que no fue otra que la de frotarme la lengua con una guindilla, cuyos «picantes» efectos provocaban, inmediatamente a su aplicación, un desconsolador lloriqueo que duraba más de dos horas, hasta que el horrible escozor amenguaba y desaparecía. La provisión de guindillas, dedicadas a corregir mis palabrotas, se extendía con frecuencia y cuando mi madre regresaba de la compra y desocupaba la cesta de las provisiones del día adquiridas en el mercado, al enseñarme las frutas y alguna que otra golosina, acababa por sacar las guindillas, provocando, algunas veces, dramáticas rabietas de airada protesta por mi parte, contra aquella inmediata acción coercitiva. Claro es que el tesón de mi madre, y el tiempo, me fueron corrigiendo.

Todo ocurrió cuando yo tenía los primeros cuatro años de mi vida, en los que ya iniciaba mi precocidad; pero, después del incendio de la casa que obligó al dueño a reconstruirla casi por completo, pues solo quedaron en pie las cuatro paredes maestras, todos los antiguos vecinos hubimos de trasladarnos a otro sitio. Doña Pepa se fue a vivir con su hermana, doña Isabel, y con sus sobrinos, y mi madre hubo de alquilar un reducido piso en el número 12 de la calle de la Pasión, pero suficiente para ella y para mí, y como tenía que salir a trabajar y no podía dejarme solo, logró encontrar una familia de confianza con la que hice las mejores migas, a cuyos cuidados me entregaba durante el día, fuera de las horas de la escuela, hasta el regreso de su trabajo en que iba a recogerme. Componían aquella familia una señora viuda, ya de edad, y dos hijas jóvenes, aún puras madrileñas, que me tomaron tal cariño que a la simpática vieja la llamaba, yo, «madre Ángela», a quien no he olvidado nunca, siempre he recordado cómo se le ensanchaba el corazón cuando, aún de mayor, siendo estudiante, las visitaba, de verdadera expansión de cariño, siguiendo llamándola «madre Ángela».

Vivían en la calle de la Arganzuela, en un pisito principal con dos balcones a la calle, casa antigua, y en ella me pasaba las horas desde que salía de la escuela de párvulos a la que iba a buscarme una de sus hijas, Angelita o Pepa, la primera que llegaba de su trabajo, porque desde las ocho de la mañana en que mi mamá me dejaba, todo limpio, en la mencionada escuela, sita en la calle de San Cayetano, acompañado de mi merienda que ella me condimentaba la noche anterior con tanto cariño, para comerla a mediodía, me dejaba bajo el solícito cuidado de aquella gran maestra, joven, animosa, activa y cariñosa con sus diminutos discípulos, un nutrido grupo de chiquillos y chiquillas confiados a su vigilancia, quien, a la hora de cerrarse la escuela, nos iba entregando a las madres o a las personas por ellas autorizadas. No se ha borrado nunca de mi memoria aquella señorita, como ninguno de mis maestros y catedráticos, ni su figura como mi primera maestra, tan activa e incansable. Su nombre, señorita Isabel, continúa en mi recuerdo, figurando preferentemente en la lista de mis maestros, a quienes dediqué y dedico, al cabo de mis años en su recuerdo, mi profunda gratitud y mi mayor respeto.

De aquella inolvidable escuela, en la que terminé de iniciar mi primera educación, hubo de inscribirme mi madre en una municipal de primera enseñanza instalada en la Ribera de Curtidores, cerca de mi casa, en pleno Rastro, cuyo maestro se llamaba don Galo, hombre enérgico al que todos los alumnos, un verdadero enjambre, guardábamos el mayor respeto y hasta justificado temor, sobre todo cuando veíamos en sus manos la terrible palmeta, sin que ello impidiera que, a sus espaldas, los más «valientes» le llamásemos «Don Galo, patas de palo».

En aquella escuela empecé a adquirir los primeros elementales conocimientos, ganando puestos y secciones, en que estábamos clasificados, entre los demás alumnos, la mayor parte, si no todos, mayores que yo. Y recuerdo que una vez, por la cuaresma, el maestro iba seleccionando a los más adelantados para llevarlos en colectividad a la iglesia de San Cayetano a cumplir el precepto pascual, no incluyéndome a mí, porque contaba poco más de los cinco años; y creyéndome postergado, sin tener la menor idea de mi edad, me acerqué con timidez a don Galo, pidiéndole me incluyera en aquella lista, en la que iban compañeros míos de sección, a lo que accedió, sonriéndose significativamente; y en efecto, los «escogidos» fuimos una tarde a la mencionada parroquia de San Cayetano, en la calle de Embajadores, colocándonos el maestro alrededor de un confesonario, dejándonos bajo la jurisdicción del confesor, un cura de no muy buenas pulgas, permaneciendo todos, de rodillas, hasta las siete de la tarde, sin que se nos llamase, porque veíamos que los chicos de otros colegios particulares, o sea de pago, llegados después que nosotros, se nos adelantaban, porque se les daba injustamente prioridad, seguramente obedeciendo a alguna gratificación o regalo al sacerdote, atropellado el derecho que nos asistía a los de las escuelas municipales que allí estábamos, indefensos y hartos de esperar, desde las tres de la tarde y de rodillas. Yo fui el primero que me interpuse entre dos de los alumnos preferidos para acercarme al confesionario, pero, al oponerse ellos, mayores que yo, se entabló la natural disputa madrileña en la que, no teniendo en cuenta ninguno el sitio en que estábamos, las palabras proferidas en alta voz acompañaron unos cachetes por ambas partes, a lo que puso fin el cura asomándose al confesionario para amenazarnos con salir y empezar a «capones» con todos, aunque, realmente, se dirigía a mí y a mis compañeros. Entonces, yo, más prudente, por temor a la amenaza del confesor y por «si las moscas» enteraban a don Galo de lo sucedido, temiendo las consecuencias personificadas en la inquieta y temida palmeta, decidí abandonar el templo en donde fui tan injustamente atropellado y no volví jamás a cumplir ese obligado cumplimiento con la iglesia para todo católico, apostólico y romano, entre los que, entonces, parece me contaba con infantil devoción.

A este propósito me viene a la memoria un hecho muy significativo, revelador de mi manera de ser. Todos los domingos y fiestas de guardar se me ocurrió, al llegar a la mencionada iglesia, imponerme como obligación, que cumplía exactamente al recibir los dos cuartos que me daba mi mamá para que me los gastase en lo que quisiera, moneda de entonces porque aún no se había establecido el sistema decimal, y en vez de gastármelos en caramelos, chufas, altramuces, majuelas, etc., se los llevaba al cepillo de un niño Jesús al que había tomado gran cariño, colocado en un altar de la nave izquierda de la iglesia, rezándole todos los domingos como si fuera a un amiguito mío al que quisiera mucho y, para demostrarle mi cariño, prescindía de las golosinas, gran sacrificio para un chico madrileño; muy satisfecho, depositaba mis dos cuartos en el cepillo colocado a sus pies.

Pero, uno de tantos domingos, se me ocurrió al entrar en la iglesia discurrir por la nave derecha del amplio templo y, en uno de los altares, «tropecé» con otro Niño de la Bola, parecido a mi amiguito a quien semanalmente llevaba mi óbolo de amistad y devoción, aunque las falditas eran de otro color. Me quedé algún tanto perplejo y pensativo y creyendo que le hubieran trasladado y mudado de ropaje al mío, al que aún no había visitado, me dirigí a su altar de siempre donde nos habíamos conocido, gozando de mis simpatías, encontrándole en su mismo sitio donde le visitaba y le entregaba mi dinerito… y, ante la duda de cuál de los dos era el verdadero, haciendo honor a mi calidad de madrileño cien por cien detuve, prudentemente, la moneda en el bolsillo hasta encontrar la solución al «hondo» conflicto que, inopinadamente, se me había planteado.

Confuso y preocupado me encaminé a casa y cuando vi a mi mamá, mi gran consultora, a la que muchas veces ponía en un brete con mis preguntas, dudas y curiosidades, a la que encontré en la cocina, terminando el condimento del almuerzo, dándole un beso y preguntándole a continuación:

–Mamá: ¿Cuántos niños Jesús hay?

–Uno solo, hijo mío –me dijo mi madre, extrañada por la pregunta.

–No, mamá, porque acabo de ver dos en la iglesia.

Mi madre se echó a reír, explicándome lo que significaba la reproducción de las imágenes, pero es muy cierto que tales explicaciones, a pesar de provenir de mi madre, no me cupieron en la cabeza, y tan no me convencieron que no volví a ocuparme del asunto, suspendiendo definitivamente mis visitas dominicales a la iglesia y como intuición madrileña suspendí también el devoto empleo de mi dos cuartos semanales.

Por entonces, entró como huésped en casa un estudiante de Medicina, ya talludito, recomendado a mi madre con gran interés por su familia, llamado don Tomás Vera y Rincón, confiándolo a su autoridad y cuidado como último recurso, dándole todos los derechos y poderes para sujetarle y hacerle estudiar a fin de lograr, si podía ser, que terminase la carrera, cosa que su padre, ya viudo, lo mismo que el resto de la familia, creían poco más que imposible después del tiempo que había perdido. Mi madre accedió, porque suponía su pensión una ayuda para nuestro sostenimiento y, sin embargo, posible fue enderezarle gracias a la entereza, los consejos y constante vigilancia de mi madre, hasta lograr el éxito del cometido que se le había confiado, porque don Tomás acabó la carrera con mucho lucimiento y con sorpresa de su padre y de toda la familia, estableciéndose enseguida como médico titular en un pueblo de la provincia de Madrid, llamado El Vellón, situado en la carretera de Francia, entre los pueblos El Millar y Torrelaguna, donde don Tomás había nacido y donde radicaba y residía toda su familia.

Quedamos, por lo tanto, mi madre y yo otra vez solos, contando yo entonces escasos seis años, y ya alternaba con los chicos de mi calle, tomando parte en las peleas del barrio contra los de otro, en las que intervenían combatientes todos mayores que yo. Iba con ellos a cazar pajaritos en el campo, robar melones, encargándome del papel de «chivato», porque por mi corta edad no era útil para otra cosa, y por la noche, antes de cenar, quitábamos los pies de madera de los puestos del Rastro para utilizarlos como combustible en nuestras cotidianas «fogaratas».

Todas aquellas correrías en las que yo tomaba mínima parte, aprovechando la ausencia de mi madre, que estaba en su trabajo, excitaban mis nervios que, por la noche, me hacían soñar fuerte, momentos que mi madre aprovechaba para entablar conmigo un diálogo, haciéndome preguntas a las que yo, dormido, contestaba inocentemente, y por la mañana, mientras me lavaba y vestía, me contaba mis «hazañas» del día anterior, con todos sus pelos y señales como si las hubiera presenciado gracias a «un pajarito» que se las había contado, dejándome tan impresionado que me hizo pensar si el supuesto «pajarito» pudiera ser algún compañero «chivato» cuando lo era yo mismo, sin darme cuenta de ello.

Unido esto a que mi madre se enteró de que, por aquellas correrías, iba menudeando los «novillos» faltando a la escuela, decidió tomar conmigo una determinación drástica, para ella heroica, aunque para los dos necesaria, para apartarme de raíz de la calle, que comprendía que para mí constituía un verdadero peligro, porque sabido es que muchos muchachos de Madrid se perdían por causa de la calle, en la que abundaban las malas compañías, de lo que yo no podría escapar si seguía por aquel mal camino, matando mi porvenir y haciéndonos desgraciados a los dos, por lo que puso manos a la obra sin perder un momento.