3,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: HQÑ

- Sprache: Spanisch

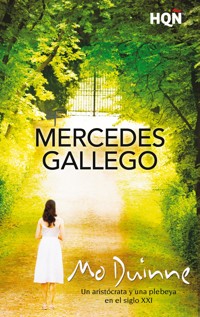

Un aristócrata escocés de las Tierras Altas y una plebeya en el siglo XXI. Dylan MacDougall y su sobrino James mantienen una difícil relación a causa de infructuosos hechos acaecidos en su pasado y que tuvieron como última consecuencia que James fuera expulsado del colegio donde estudiaba. Para conseguir su readmisión, Dylan contrata a una profesora particular. Se trata de una chica española de carácter chispeante y dinámico, y muy sexy también, que terminará robándoles el corazón a los dos MacDougall. Para Ana, será un choque cultural convivir en un entorno fascinante con dos aristócratas, y le resultará imposible no crear también lazos afectivos con ellos, sobre todo con Dylan. Pero no le importa su dinero, ni su posición y, además, no confía en que un aristócrata pueda interesarse de forma sincera por una plebeya… - Las mejores novelas románticas de autores de habla hispana. - En HQÑ puedes disfrutar de autoras consagradas y descubrir nuevos talentos. - Contemporánea, histórica, policiaca, fantasía, suspense… romance ¡elige tu historia favorita! - ¿Dispuesta a vivir y sentir con cada una de estas historias? ¡HQÑ es tu colección!

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 375

Veröffentlichungsjahr: 2014

Ähnliche

Editado por HARLEQUIN IBÉRICA, S.A.

Núñez de Balboa, 56

28001 Madrid

www.harlequinibericaebooks.com

© 2014 Mercedes Pérez Gallego

© 2014 Harlequin Ibérica, S.A.

Mo duinne, n.º 22 - enero 2014

Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.

Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.

® Harlequin, HQÑ y logotipo Harlequin son marcas registradas propiedad de Harlequin Enterprises Limited.

® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.

Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises Limited. Todos los derechos están reservados.

I.S.B.N.: 978-84-687-4147-5

Editor responsable: Luis Pugni

Conversión ebook: MT Color & Diseño

Si dos personas se encuentran

A través del centeno,

Si dos personas se besan.

¿Tiene alguien que llorar?

Si dos personas se encuentran

A través de la cañada;

Si dos personas se besan,

¿Tiene el mundo que saberlo?

Fragmento de un poema de Robert Burns

Capítulo 1

Tercera semana de junio

Ana Beltrán soltó una ristra de palabrotas al sentir que una fina lluvia comenzaba a calar su pelo y sus hombros. Llevaba media hora de viaje, entusiasmada con la contemplación del maravilloso paisaje de Stirlingshire y disfrutando de un prístino cielo azul sobre su cabeza cuando, de repente, unas nubes se habían lanzado tras el pequeño Mazda descapotable que conducía como si, adrede, quisieran dejarla hecha un trapo. Aparcó a un lado de la carretera y logró ponerse el impermeable y el gorro que siempre guardaba en la mochila. Llevaba en Escocia el tiempo suficiente para saber que un buen día podía convertirse en una pesadilla; de lo que no tenía ni idea era de cómo bajar la maldita capota negra; en el hotel no tenían otro auto disponible y nadie se molestó en darle explicaciones; aunque, por otro lado, tampoco ella las pidió, exultante por la mañana sin nubes que había amanecido.

Resignada, volvió a colocarse frente al volante. Según las indicaciones no podía faltar mucho para que viera los muros de Greenrock, la residencia que estaba buscando, y dejó de maravillarse por el paisaje para agobiarse por la penosa impresión que le daría al propietario cuando la recibiera.

Quince minutos más tarde la lluvia había cesado y ella se encontraba ante una muralla, bien conservada a pesar del musgo que la cubría, y una puerta cuya reja de hierro se suspendía en lo alto, sujeta con fuertes cadenas. La atravesó con prevención, segura de que, de desprenderse, haría papilla al auto con ella dentro sin que le diera tiempo a emitir un quejido. Siguió el sendero de grava, conteniendo las emociones que la asaltaron ante la vista del espectacular césped que rodeaba la mansión y el majestuoso porte de la misma. Cuando detuvo el auto se sentía ya transportada al interior de la Historia, a unos tiempos remotos en los que miles de personas vivieron bajo aquellas piedras; donde amaron, lucharon y murieron en todas las circunstancias imaginables.

Un suspiro de felicidad se escapó de sus labios.

La mansión era preciosa, con un cuerpo central en forma de torreón y dos alas que culminaban en sendas torres. Sus muros de piedra gris presentaban una sucesión de ventanales de diferentes estilos, obra de las distintas reformas que sin duda habría sufrido una residencia tan antigua.

Estaba tan entusiasmada que no se percató del anciano que la observaba desde la entrada, impecable en su traje gris y con el ceño fruncido, hasta que no abrió la boca.

—Señorita, esto es una propiedad privada y no se puede visitar.

La voz sonó tan desabrida que la obligó a poner los pies en el suelo y, confusa, sonrió al extraño individuo, que parecía sacado del siglo pasado. Le había hablado en un inglés teñido de gaélico por lo que imaginó más que comprendió sus palabras, pero se adelantó hasta la entrada con la confianza que solía exhibir, segura de que la mirada pétrea desaparecería en cuanto ella se explicase.

—¡Disculpe, no le había visto...! Buenos días. No soy una turista ¡Pero esto es tan bonito...! —bajó la voz, repentinamente nerviosa por el escrutinio del hombre—. Venía a ver al señor MacDougall, por el asunto del anuncio.

Durante un breve instante, el rostro del anciano mostró desconcierto, aunque enseguida recuperó la compostura.

—¿El anuncio?

Ana asintió, confusa. ¿Y si se había equivocado de sitio? Pero había visto el nombre en el indicador, apenas quinientos metros atrás. ¡No podía haber más castillos en tan poco espacio!

—El del periódico —volvió a insistir—. Decía que buscan una profesora.

La mirada despectiva del anciano la hizo retraerse, sin poder explicarse la animadversión que provocaba en el desconocido. Pero en cuanto lo vio hacer un gesto con la mano para que entrara, lo siguió a través de las recias puertas de roble. Estudió a toda prisa las valiosas obras de arte que iba dejando a su paso, tanto en el vestíbulo como en el pasillo por el que el hombre la precedía. Las losas del suelo estaban cubiertas por caras alfombras o por moqueta; los muebles, en su mayoría antiguos, eran de madera oscura, y las lámparas, tanto las de los techos como de las de pie, de hierro forjado. En las paredes colgaban cuadros que parecían sacados de viejos museos.

El individuo volvió a hacer un gesto para que esperara ante una puerta labrada, a la que hubiera corrido a investigar de no sentirse tan incómoda con la ropa mojada, de la que el hombre no le había dado oportunidad de desprenderse en el vestíbulo, como hubiera sido lo educado. Lo intentó, pese a todo, antes de que le cerrara la puerta en las narices.

—Disculpe... ¿Podría pasar a un aseo? Me cogió la lluvia y...

Estuvo tentada de gritar de indignación cuando comprendió que hablaba a las paredes. ¡En su vida se había topado con una persona más desconsiderada!

Se acercó con sigilo hasta el ventanal francés en el que culminaba el pasillo, angustiada por sentirse húmeda de la cabeza a los pies, pero los rayos del sol iluminaban los cristales y no le permitieron hacerse una idea del aspecto que presentaba. Impotente, se desenredó el enmarañado pelo con los dedos y se mordió los labios, deseosa de darles color. Cuando se desabrochó el impermeable descubrió que el blusón se le pegaba a la piel así que optó por volver a cubrirse.

Estaba a punto de chillar de histeria cuando la puerta se abrió de nuevo.

Dylan MacDougall levantó la mirada de los documentos en los que trabajaba, perdida la concentración. Se notaba fatigado. Le dolían los ojos, le palpitaban las sienes y hasta sentía los hombros más encorvados de lo habitual, pero recompuso el gesto y atendió al mayordomo, sorprendido de que el anciano pareciera perplejo.

—Señor, una joven pregunta por usted.

—¿Una joven? —la noticia le hizo fruncir el ceño—. No recuerdo tener concertada ninguna visita.

—Comentó algo acerca de un anuncio.

El mayordomo no se molestaba en ocultar su desdén por la muchacha que aguardaba fuera y Dylan suspiró, armándose de paciencia. Recordaba el anuncio. Aunque llevaba editado tanto tiempo que ya no esperaba respuesta. Le alivió haberse equivocado.

—Bien; en ese caso, hágala pasar.

El hombre se retiró, refunfuñando, lo que dibujó una sonrisa en sus labios cansados. Malcom nunca disimulaba lo mal que le caía recibir extraños en la casa.

La mujer que entró en la biblioteca no era como esperaba: apenas mediría metro sesenta, tenía la piel morena, grandes ojos castaños y el pelo tan negro que parecía azulado. Su delgadez quedaba parcialmente oculta por un impermeable bajo el que asomaban unos tejanos y unas sandalias sin tacón. Llevaba el cabello húmedo y un sombrero de hule en la mano, pero, sobre todo, parecía tan desconcertada por el recibimiento como asombrada por la estancia que había traspasado. En vez de mirarlo a él, que no se había incorporado, lo hizo a las estanterías que cubrían las paredes, repletas de libros, a la chimenea de piedra sobre la que reposaba un cuadro de Constable y a los ventanales emplomados que dejaban pasar la luz matinal. Una vez que cerró la boca, consciente de su actitud, le prestó atención y entonces, otra chispa de sorpresa asomó a los ojos castaños. Resultó evidente que él tampoco era lo que ella esperaba. Y que le resultaba tan atractivo, al menos, como su despacho.

Dylan carraspeó, halagado, pero no muy seguro de cómo abordarla.

—Disculpe; Malcom no me dijo su nombre.

Ella tragó saliva y después sonrió, mostrando unos dientes perfectos.

—Ana, Ana Beltrán.

Le tendió la mano a través del escritorio, se dio cuenta de que estaba mojada de haber sostenido el sombrero, se la restregó en el pantalón y volvió a tendérsela.

—Perdone. Su empleado no ha querido recoger mis prendas.

—Déjelas sobre el sillón —invitó con un gesto resignado—. Y disculpe su grosería. Está algo mayor.

Ella asintió, notablemente nerviosa. Resultaba tan expresiva en sus ademanes que no necesitaba abrir la boca para comunicarse.

—Pareció molestarle mi presencia —comentó, desconcertada—, aunque le dije que venía por lo del anuncio. ¿Es que ya está cubierto? Lo leí hace solo dos días.

—No, no está cubierto —contentó con desaliento—. Pero me temo que no podré dárselo a usted. De todos modos, siéntese, por favor.

Ella se quitó el impermeable con un titubeo y él comprendió el motivo en cuanto lo dejó a un lado: la sencilla camisola de manga larga estaba tan húmeda que se le adhería al cuerpo como una segunda piel.

Luchando por ignorar sus formas, tomó nota de las pulseras de cuero, el colgante de plata en forma de sol que lucía en el cuello, y la ausencia de reloj en su muñeca.

Mientras, ella ajena al escrutinio, adoptaba una actitud combativa.

—¿Y bien? ¿Cuál es el impedimento para que no pueda optar al trabajo? Estoy sobradamente capacitada... —Desafiante, le tendió unas carpetas que sacó de una mochila de cuero, oscurecida por el uso—. Estos son mis documentos y mi currículo.

Dylan, paciente, ni siquiera se molestó en abrirlos.

—El impedimento es su edad. Es usted demasiado joven.

La sorpresa prendió en los ojos castaños y él quedó de nuevo subyugado por su expresividad.

—¿Para trabajar con un chico de diecisiete años? ¡Si le llevo nueve!

Esta vez le tocó a él quedar impresionado, aunque lo disimuló frunciendo las cejas y abriendo la primera carpeta para estudiarla en silencio. Al terminar, su mirada azul la sondeó, interesada.

—Es usted española.

Ella asintió, relajándose al comprender que iba al tener, al menos, la posibilidad de realizar la entrevista.

—Sí. De Madrid.

Dylan se retiró en su asiento, atraído por el cambio operado en su visitante. No pestañeaba y le sostenía la mirada con una seguridad que un rato antes no había mostrado.

—Ha venido un poco lejos. ¿Puede explicarme qué la ha traído hasta Escocia?

—Estudié Filología Inglesa en España, pero hice las prácticas en Londres y Dublín. Me gustan las islas.

Le sonó algo pretenciosa y se atrevió a bromear con ella.

—¿Más que España?

Ella se encogió de hombros con ademán desdeñoso, mientras lo estudiaba de paso.

—No podría asegurar eso. Me encanta mi país, pero grosso modo ya lo conozco y lo que me interesa es conocer culturas distintas. Si mira mi currículo, verá que también he estado en Francia e Italia. Viví durante cinco meses en París y tres en la Toscana; pero allí ejercí de camarera y guía; al no tener que ver con este trabajo, no consideré importante especificarlo.

Dylan admiró su determinación, aunque no se permitió demostrarlo y buscó otro modo de desafiarla. Pese a estar de sobra cualificada, seguía pareciéndole demasiado joven.

—No dura usted mucho en los empleos...

La española se irguió en el asiento, adelantando la barbilla y entrecerrando sus expresivos ojos, lo que le hizo sonreír interiormente.

—No por incompetencia. Tengo referencias de todos ellos —la oyó replicar —Simplemente me muevo por impulsos. Viajo para conocer lugares y estudiar a la gente.

Dylan asintió, interesándose sin querer por la muchacha. Le parecía tan joven y tan llena de energía que, de algún modo, también él se sintió revitalizado.

—¿Es eso lo que la trae a Escocia, conocer lugares y gente?

Creyó percibir un titubeo en ella y cuando habló, su respuesta no le pareció sincera.

—Le aseguro que estaré aquí el tiempo que estipule el contrato, si es eso lo que le preocupa... —aseguró, seria.

Él volvió a hojear el currículo, no muy seguro de qué decidir. Por un lado apreciaba los datos que aparecían sobre el papel, y le gustaba el aire de seguridad que ella desprendía, pero... Seguía siendo demasiado joven. Probó a disuadirla con lo único que se le ocurrio.

—Tendría que vivir en la casa...

Ana Beltrán aceptó de inmediato.

—Muy bien. Soy fácil de contentar en cuanto a los alojamientos. —Sonrió con una pizca de ironía—. Y su residencia me parece, por otro lado, preciosa.

Dylan volvió a suspirar, sintiéndose repentinamente cansado. Se lo estaba poniendo, en verdad, complicado.

—Le seré sincero, señorita... ¿o es señora? —Ante su negativa, él continuó—: Señorita Beltrán, James sería un pupilo difícil. Tiene diecisiete años y fue expulsado durante el curso por consumo de drogas. Es cierto que tiene un atenuante, ya que su padre, mi hermano, murió en un accidente el pasado verano —tuvo que realizar un esfuerzo para seguir explicándose—. Se llevaban muy bien y yo... No se me dan los adolescentes; no soy un tutor adecuado y me temo que ambos estamos absolutamente desconectados.

En las frases finales se había atrevido a mirarla, pero en los ojos de la joven no halló lástima, solo un vivo interés por ser útil.

—Siento su pérdida, señor MacDougall, y no me sorprende que su sobrino actúe de un modo inadecuado; pero creo que podría ayudarle. He cuidado niños desde que vine de au pair a Londres para hacer prácticas. Ya sé que no es igual un niño que un adolescente, pero me manejo bien con esas edades —atajó el comentario que asomó a los labios de él y con una sonrisa traviesa que la rejuveneció aún más añadió—: ¡Después de todo, no hace tanto que la abandoné! Si me pone a prueba, podemos intentarlo.

Dylan la estudió despacio, meditando. Ciertamente, parecía contar con las respuestas oportunas.

—Ya ha leído que se trata de un empleo a media jornada. James repasaría con usted las asignaturas que suspendió al no concluir el curso, ya que, como un gran favor, podrá examinarse a últimos de agosto. Necesito que viva aquí para que la tenga siempre a mano, si al fin se decide a estudiar. —Resopló, queriendo creerlo—. Por otro lado —volvió a analizar el currículo—, si de verdad habla tantos idiomas, su compañía puede serle tentadora; a él también le entusiasman los viajes.

Ella le sonrió más distendida al saberse contratada.

—Hablo francés e italiano, pero no domino la gramática —afirmó sin presumir.

Dylan reprimió una carcajada burlona ¡Aquella mujer era fascinante!

—¿Le parece poco? Con veintiséis años habla usted cuatro idiomas... Y, además, parece haberse recorrido media Europa...

Ana Beltrán analizó al hombre que la lisonjeaba sintiéndose magnetizada por su apariencia. Desde que sus ojos chocaron con los de él, de un azul intenso que recordaba al océano en una tarde de sol, y se detuvieron más tarde en su nariz patricia y sus labios sensuales, había tenido que hacer el supremo esfuerzo de no embobarse mirándolo. Aun así, podía sentir el hormigueo de sus dedos, que se morían por perderse en su pelo revuelto, y por acariciar las arrugas de preocupación que se marcaban en las comisuras de su boca.

Resultaba un hombre tremendamente atractivo, pese al halo de tristeza y cansancio que su persona desprendía; lo cual lo hacía, si cabe, más seductor.

Había percibido sus intentos de quitársela de en medio, aunque le pareció que tampoco ella le era indiferente. No le extrañaba que así fuera porque acostumbraba a caer bien a los demás, sobre todo a los hombres, debido a su carácter extrovertido. Pero era una cualidad que no había tenido oportunidad de exhibir, ni con el mayordomo primero, ni después con aquel adonis que le estaba haciendo la entrevista más extraña de toda su vida laboral.

Sin embargo, estaba dispuesta a pasar las pruebas que hiciera falta. Escribir era lo que la había llevado a Escocia, y si tenía la más mínima posibilidad de realizar su sueño en el interior de un castillo escocés, tragaría lo que fuera necesario, desde lidiar con un adolescente conflictivo, hasta responder preguntas de cualquier índole.

Dejó de divagar cuando MacDougall tocó su punto sensible.

—Me apasiona viajar —confesó—. Lo llevo en la sangre. Uno de mis abuelos fue marino mercante.

—¿Es usted hija única?

Su pregunta parecía casual, aunque ella no lograba explicarse el ritmo de la conversación, que viraba de lo personal a lo profesional sin ningún control. Con todo, procuró que su respuesta sonara natural.

—No, tengo un hermano, Miguel. Está embarcado en el JuanSebastián Elcano, un...

La repentina sonrisa cargada de burla que surcó los labios del hombre la hizo sonrojar. ¡Maldita sea! Le había dado a entender que era un paleto. ¡Y encima hablando de barcos, cuando sabía cómo les gustaban a los escoceses!

La respuesta de él la puso en su sitio.

—Un buque escuela; lo conozco. España no es un país significativo para Escocia, pero sí nos llegan las noticias.

Ana se removió en la silla, confusa.

—No quise decir ...

—Ni yo pretendí molestarla.

La réplica vino acompañada de su incorporación tras el escritorio, lo que le permitió constatar que era altísimo; mediría, al menos, metro noventa. Vestía tejanos de marca y camisa de raya diplomática. Su pelo rubio, del color del oro viejo, resaltaba el bronceado de un hombre acostumbrado a vivir al aire libre.

Mientras rodeaba la mesa no dio muestras de notar la rápida evaluación que ella hacía de toda su persona, pero Ana estuvo segura de que sí lo había hecho.

—Si quiere, le presentaré a su pupilo. Después, será usted quien decidirá si se queda —le oyó decir.

Simuló sorprenderse, aunque no estaba segura de que la alegría que sentía por dentro no se estuviera reflejando en su, habitualmente, transparente rostro. Ya estaba más que acostumbrada a que aquel rasgo de su fisonomía le jugara malas pasadas.

—¿Quiere decir que estoy contratada?

—Así es; si le interesa el puesto. Pero antes, conozca a James.

Ella no pudo evitar una sonrisa divertida, que se mudó en otra más cálida ante la visión de su mirada escéptica.

—¡Habla de él como si fuera un ogro! No se preocupe, los adolescentes son difíciles de tratar hasta que se les coge el tranquillo.

—Usted tiene afinidades con él; tal vez no le resulte tan complicado.

Se hallaban frente a frente y Ana cotejó lo distintos que resultaban; ella, pequeña y delgada, y él, lo más parecido que había visto nunca a un modelo masculino.

Reprimiendo un suspiro de insatisfacción, se dispuso a recuperar su gabardina cuando un pensamiento le cruzó la mente y alargó una mano con la intención de detenerlo. Su respuesta, retrocediendo unos pasos, la dejó perpleja. ¿Qué le ocurría a aquella gente para mostrarse tan arisca? ¡Había tratado a suficientes escoceses para saber que eran personas encantadoras!

Atribuyéndose a sí misma las causas del rechazo, se sintió dolida.

—Disculpe —musitó, repentinamente seria—. Si va a contratarme, hay ciertas reglas que me gustaría puntualizar. Mi contrato es de media jornada, por lo que imagino que trabajaré de mañana. Eso me deja libre las tardes y los fines de semana...

MacDougall pareció sorprendido.

—Sí, así es. Lo del horario es opcional; elija el que usted prefiera.

—Las mañanas estarán bien. Me gusta levantarme temprano.

Otra sonrisa asomó a sus labios, acompañada de un comentario burlón.

—Estupendo, porque James lo odia.

Ella se encogió de hombros, molesta al sentirse fuera de juego.

—Imagino que las normas las pondré yo...

—Todo suyo —aseguró MacDougall, mientras la diversión aparecía también en sus ojos.

Ana lo miró muy seria, molesta por ignorar algo que sin duda él sabía y que consideraba insuperable.

—No cree que vaya a lograrlo ¿verdad?

—Le juro que le deseo suerte.

Su voz sonó tan sentida y su rostro mudó tan rápido de la alegría a la tristeza que Ana se sintió desarmada. No entendía qué pasaba en aquella casa, pero estaba claro que las relaciones no eran el fuerte de sus habitantes.

—Soy muy persuasiva, se lo aseguro —insistió, segura de sí.

Él no dijo nada. Se limitó a indicarle el largo pasillo que se abría tras la puerta y la precedió a través de pasadizos y escaleras hasta que llegaron a la planta más alta de una de las torres. Una vez allí, llamó con los nudillos y, al no recibir respuesta, entró.

—¿James? ¿James?

No la invitó a pasar porque no sabía en qué circunstancias encontraría al muchacho. Como venía siendo habitual, estaba tumbado en la cama, de espaldas a la puerta y con los cascos puestos. Vestía unos tejanos gastados y una camiseta, pero a veces se paseaba desnudo por el ala sin importarle escandalizar a las criadas.

Se llegó a su lado y le zarandeó un hombro. En respuesta, un bufido sobresaltado casi lo lanzó hacia atrás.

—¿Qué demonios quieres? ¿No puedo estar tranquilo?

—¡Deja eso! —contuvo la voz y las ganas de abofetearlo. Nunca había pegado a nadie, pero la furia que emanaba del muchacho lo enervaba—. Hay alguien que quiero presentarte.

—Paso.

—¡No, no pasas! —Su voz subió un par de tonos, sintiéndose abochornado cuando la española asomó la nariz.

—Hola. James, ¿verdad?

Ella parecía relajada, como si no tomara nota de la leonera donde acababa de entrar, ni de la actitud desafiante del joven, aunque él estaba seguro de que sí lo estaba haciendo.

James la contempló con sorpresa y después, descarado, lanzó un silbido.

—¡Se te transparenta la ropa!

Ambos vieron como las mejillas de la muchacha se encendían de inmediato, pero pese a todo, no abandonó la sonrisa. Su voz, sin embargo, sonó mordaz.

—Muchas gracias por recordármelo.

Dylan asesinó a su sobrino con un gesto, pero él ya estaba pasando de su presencia, avanzando hacia ella con una carcajada.

—¡No te achicas! ¡Qué guay! ¿De dónde has salido?

—Va a ser tu profesora durante el verano.

La información de su tío atrajo la atención del joven, el cual se detuvo a mirarlo con expresión escéptica.

—¿Ella? ¿Dónde está la trampa? ¿Vas a ponerme un bombón de profe para mí solo?

MacDougall apretó los puños, intentando controlar la furia que la mala educación del muchacho le provocaba. Una vez más, Ana acudió en su auxilio.

—Parece que necesitas aprender modales, James. Este «bombón» —recalcó —tiene unos cuantos años más que tú y ha terminado una carrera; así que, si no te importa, trátame con el debido respeto. No hablo de ceremonias y distancias, pero sí de respeto. ¿Ok?

Dylan comenzó a alegrarse de haberla contratado. Estaba manejando una situación enojosa con una mano de hierro inmejorable; y pese a sus palabras, no había perdido la sonrisa.

James asintió, claramente avergonzado.

—Discúlpeme, tiene razón.

—Puedes tutearme. —Le tendió la mano y el chico la estrechó—. Mi nombre es Ana.

—Vale, Ana. Bienvenida.

—Gracias.

Dylan respiró hondo, y dando por sentado que ella podría manejarse, se dirigió a la salida.

—Me gustaría que se quedara a almorzar, así podríamos concretar el resto de su contrato.

La española asintió, aparentemente encantada.

—Muy bien. Si James quiere, podríamos charlar un rato. —Ante el atisbo de reticencia del muchacho sonrió, divertida—. Para ver si somos compatibles... En música y esas cosas. —Le cogió los cascos, con soltura y se los puso—. ¿Qué estabas oyendo? ¡Heavy! ¡Dios mío, tienes más peligro del que suponía!

Escuchar otra carcajada de su sobrino fue la confirmación de que podía dejarlos solos. Dylan llevaba meses sin oírle reír ni dar señales de buen humor, y si ella lo conseguía, como parecía por el momento, él estaba dispuesto a regalarle la luna o cualquier otro imposible que le pidiera.

Estaban dando un paseo por los jardines traseros de la mansión cuando una doncella se acercó para comunicarles que el almuerzo estaba listo. Ana se quedó estupefacta ante la reacción del muchacho. Toda la simpatía y las risas que habían compartido quedaron olvidadas mientras su rostro se transformaba con un gesto adusto que ensombrecía sus facciones.

—Ve tú. Si me disculpas, prefiero comer en mi habitación.

Ella aparentó desenvoltura, colgándose de su brazo mientras buscaba desentrañar la ira que reflejaban las pupilas azules, idénticas a las de su tío.

—¿Por qué? Creí que nos estábamos divirtiendo.

El intento no lo relajó, aunque se permitió acariciarle una mejilla en un arranque de confianza.

Ana pensó que iba a ser guapísimo en cuanto se le pasara la pubertad; ahora tenía algo de bozo y los miembros delgados, pero su altura y su porte prometían un hombre tan atractivo como su tutor.

—Estoy bien contigo, Ana, de verdad. Y si quieres, más adelante me acostumbraré a que comamos juntos; pero hoy no —se disculpó, gentil—. ¿Sabes cuándo empiezas?

—No lo sé. Tu tío no me lo dijo.

Ante la simple alusión a MacDougall, el joven torció el gesto y su voz se cargó de desdén.

—No dejes que te organice. Decide lo que te convenga a ti.

Ana entrecerró los ojos con curiosidad. Resultaba evidente que allí se cocía algo más que una falta de comunicación entre un adulto y un adolescente.

—¿Te llevas mal con él?

—No me llevo, simplemente.

Ambos advirtieron que el protagonista de su conversación se aproximaba desde la explanada principal y James evitó el enfrentamiento besándola e iniciando la retirada hacia la trasera de la casa.

—Hasta pronto, Ana. ¡No te olvides de volver!

—No lo haré —prometió, intrigada.

La voz de Dylan MacDougall se interpuso, mostrando a las claras su disgusto.

—James, ¿no nos acompañas?

La arrogancia del joven fue inmediata, respondiendo a voz en grito mientras daba la vuelta al recodo.

—¿Para qué? Quiero a Ana cuando no tenga que compartirla.

Ella observó como su anfitrión se envaraba y la incomodidad la paralizó unos instantes, imaginándose cuánto debía dolerle el rechazo de su sobrino. El único modo de compensarlo que se le ocurrió fue disculparlo con actitud despreocupada.

—No deja de ser un adolescente; no le dé mucha importancia.

Dylan se limitó a mirarla un instante, mordiéndose los labios. Luego extendió la mano para indicarle el camino y la condujo al interior.

En comparación con las estancias por las que había pasado, el comedor le resultó pequeño, casi íntimo. La decoración se sustentaba en la gama de los violeta, tanto en el papel de las paredes como en los marcos de los cuadros, que se agrupaban en pequeños grupos, alternando paisajes y flores. Le gustó que apenas tuviera muebles: solo un elegante aparador con espejo ovalado, una mesa de madera oscura para cuatro comensales y sillas tapizadas en un tono más fuerte que el del empapelado. La chimenea estaba apagada, aunque la temperatura era agradable, lo que le hizo suponer que había calefacción oculta. Una puerta acristalada, sin cortinas, daba paso a un jardín que se extendía muchas millas por delante, adornado con fuentes y esculturas.

—He pensado que estaremos más cómodos aquí —explicó él mientras las doncellas les retiraban los asientos —Gracias, Gertrude. Ya pueden traer el almuerzo.

A ella le pareció que se había introducido en el decorado de una película de época. Las criadas vestían uniformes negros, delantal blanco y cofia; y el mayordomo, el mismo que la había tratado como un trapo horas antes, se mantenía a la espera, sosteniendo una botella de vino en sus enguantadas manos. En cuanto ellos se acomodaron, sirvió las copas y se retiró hasta el aparador, vigilando el ir y venir de las doncellas. Ana buscó sus ojos, pero se mantenían tan distantes como si pudiera traspasarla, lo cual la puso nerviosa de nuevo. La etiqueta no era su fuerte.

—¿Hay muchos comedores en la casa? —preguntó por decir algo que rompiera el hermetismo de su anfitrión.

MacDougall esbozó una sonrisa amable aunque no la miró, aparentemente más interesado en sus cubiertos.

—Dos. De verano e invierno. Pero son inmensos. Cuando estoy solo prefiero utilizar esta habitación; aparte de las vistas, que como verá son preciosas, resulta acogedora. —Se produjo una leve inflexión en su voz—. En las otras salas me siento perdido escuchando mi eco.

Ana valoró su propósito de relajar el ambiente con una broma e hizo lo posible por entablar una conversación.

—¿Vive alguien aquí, aparte de usted y su sobrino?

—El servicio —informó él, retomando las distancias—. Espero que le guste la comida. Lotty es una magnífica cocinera, pero como no la esperábamos ha preparado lo que había en el menú.

Las camareras pusieron sobre el mantel una fuente de truchas y otra de cordero. Detrás llegaron las bandejas con ensaladas, patatas cocidas y revuelto de setas.

Ana, incómoda, no supo qué hacer hasta que él la invitó a servirse.

—Coma lo que prefiera. Imagino que habrá algo de su interés... En cuanto se acomode entre nosotros puede hablar con el personal y explicarle sus gustos.

A pesar de la cordialidad de su voz, su rostro continuaba tenso, pero Ana se sintió incapaz de remediarlo. Frustrada, puso una trucha y un poco de ensalada en su plato mientras dudaba si debía probar el vino, teniendo un viaje por delante.

MacDougall le dio la respuesta, mirándola por primera vez a la cara, como si pudiera leerle la mente.

—Beba; es ligero y no se sube a la cabeza. —Tomó su copa y elevó un «Salud» antes de recuperar su tono impersonal—. ¿Cómo fue todo?

Cansada de la pantomima que estaba haciendo de chica cautelosa, Ana se arriesgó a poner en práctica su encanto personal, sonriendo con una chispa provocativa, buscando algún tipo de reacción por su parte.

—¡Genial! Podré con él.

Le decepcionó constatar que no lo había conseguido. MacDougall engulló un pedazo de cordero sin mostrar la menor diversión.

—¿Cuándo quiere empezar?

—¿No va a burlarse de mí?

Su voz sonó desencantada, pero todo lo que logró fue que él se mostrara cortante.

—Si usted lo cree, yo también. Le aseguro que deseo con toda mi alma que James se encarrile en la vida y madure de una vez.

Ana se quedó sin respuesta, intimidada por la dureza de sus palabras. Cohibida, siguió comiendo hasta que él, consciente de la situación incómoda en la que la había puesto, retomó su tono neutral.

—¿Cuándo le gustaría empezar?

—Puedo volver mañana, a media tarde. Antes tengo que resolver algunos asuntos —informó tragándose un pedazo de la exquisita trucha.

MacDougall permaneció pensativo hasta que un asomo de sonrisa iluminó su rostro.

—Me parece bien. Haré que el contrato esté listo para que pueda firmarlo en cuanto llegue. ¿El auto en que llegó es suyo?

A Ana le sorprendió captar un matiz de burla en los ojos azules, aunque supuso que serían imaginaciones suyas. No tenía muy claro que aquel hombre se permitiera ninguna clase de humor.

—No, de alquiler. Me lo dejaron en el hotel donde me hospedo.

—¿Se encuentra cómoda allí?

—Mucho —asintió genuinamente entusiasmada—. ¡Es el mejor hotel donde me he alojado nunca! Resulta económico y agradable, con unas vistas excepcionales; está en la zona antigua. El Kirkpatrick. ¿Lo conoce?

—Sí —admitió, lacónico.

—Me habló de él un amigo y yo se lo recomiendo ahora a todo el mundo —aseguró, sonriente—. El personal es encantador; aunque esta mañana estaban muy ocupados y nadie me ha indicado cómo subir la capota del auto. ¿Le importaría echarle un vistazo? No me gustaría que me pillara otro aguacero en el camino de vuelta.

—No hay problema —asintió, sirviéndose la segunda chuleta de cordero—. ¿No come carne? Porque si lo hace, debería probarlas. Están riquísimas.

—Gracias, lo haré.

Ana se distendió mientras él le servía una y tomó algo más de vino. Estaba fuerte y muy bueno. Él la observó mientras masticaba el primer trozo.

—Puedo traerla mañana. He de ir a Edimburgo para asuntos de negocios.

La oferta la dejó perpleja; después del mal trago que había pasado, le sorprendía que quisiera acortar las distancias.

—No quiero incomodarlo. Tengo amigos que pueden acercarme.

MacDougall se encogió de hombros, siguiendo con su almuerzo.

—Como guste; pero estaré allí todo el día.

Se encontró aceptando.

—Entonces, sí.

Él abandonó sus cubiertos y la contempló de nuevo, interesado.

—¿Lleva mucho tiempo en Escocia?

—Tres semanas.

—¿Y ya ha hecho amigos?

Su sorpresa la hizo reír.

—Cuando se está acostumbrada a viajar sola se hacen amigos enseguida. No amigos de verdad —matizó más seria—, pero sí conocidos. Gente con la que te puedes hacer un favor.

—¿Y los amigos auténticos?

La miraba atentamente y ella, aunque sintiéndose absurda, se sonrojó.

—Están en España. Un chico en Italia, pero... —dejó la respuesta en el aire, nostálgica—. Se conoce gente estupenda en todas partes. Y los escoceses son muy agradables; una vez que te aceptan —puntualizó, sonriente.

—¿Encontró a alguien especial?

Parecía pura cortesía y ella denegó, rápida.

—No. Solo amigos.

MacDougall asintió, sin dar muestras de interés personal.

Una doncella les interrumpió trayendo pudín de fresas y tras ella se retiró todo el servicio, incluido el mayordomo, lo que contribuyó a relajarla.

Dylan retomó la conversación sirviéndole una porción de tarta sin preguntar.

—Entonces la recogeré yo. ¿En su hotel a las cinco?

—Perfecto —convino, atreviéndose a cambiar de tema y rogando por que su gesto adusto no regresara—. Ya he arreglado lo de levantar a James. Le he contado que me gusta practicar deporte muy temprano y se ha mostrado dispuesto a acompañarme.

El beneplácito masculino se reflejó en su semblante, aunque enseguida frunció el ceño.

—Admito que me tiene impresionado; sin embargo, hay algo en lo que quizá no haya caído... ¿Se le ha pasado por la cabeza que pueda encapricharse de usted? Es muy bonita y él, un adolescente...

Ana sintió que una carcajada le subía a los labios y no supo reprimirla.

—Disculpe —se excusó, con la servilleta en la boca—. Ha sido lo de bonita... —Le brillaron los ojos con picardía—. Gracias por pensarlo, pero James y yo no vamos a jugar a la señora Robinson y el graduado, se lo aseguro. Solo pretendo que nos hagamos amigos.

—Lo que usted pretenda no tiene por qué coincidir con los sentimientos de James. Como bien dijo, no deja de ser un adolescente.

Su réplica sonó molesta y Ana comprendió que no acostumbraba a que se menospreciaran sus opiniones, lo que la llevó a sospechar que sería más difícil lidiar con el tío que con el sobrino, pero logró mantener un tono conciliador.

—Necesita relacionarse con gente de su edad. Si es necesario, echaré más horas de las estipuladas y lo acompañaré a partidos de rugby, o de fútbol... —Ana suavizó el gesto—. A no ser que prefiera hacerlo usted. Podría motivarlo que compartan actividades.

Él le sostuvo la mirada un instante. Pareció que iba a decir algo, pero terminó encogiéndose de hombros.

—Sus compañías habituales no son recomendables —se limitó a juzgar con frialdad.

Ana siguió aparentando serenidad, aunque en su interior el desconcierto hacía mella por los giros temperamentales de su acompañante.

—Me informaré antes, por supuesto, pero debe salir con gente de su edad —insistió.

MacDougall se retiró de la mesa, dejando la servilleta sobre el mantel mientras mantenía la mirada fija en la de su empleada.

—No sé de dónde ha salido usted, señorita Beltrán; pero si cumple al menos la mitad de lo que promete, le doblaré el sueldo y aceptaré las condiciones que me pida.

Aliviada, ella se retiró también. Entre la abundante comida y los nervios, aquel almuerzo se le estaba haciendo eterno.

—El sueldo del anuncio me pareció correcto. Lo único que deseo es que se respete mi horario... A no ser que yo decida ampliarlo con James si lo considero conveniente, como ya le he dicho.

Él entrecerró sus magníficos ojos al tiempo que una sonrisa fugaz asomaba a su boca provocando que Ana lo encontrara irresistiblemente atractivo. Sin duda era un placer para la vista, aunque no parecía que el carácter lo acompañara.

—Pensé que no había nadie importante en Edimburgo...

Su curiosidad le hizo gracia. Después de todo, quizá estuviera equivocada y sí fuera divertido trabajar para él.

—¡Y no lo hay! Quiero tiempo libre para conocer Escocia, no para ligar. Seguramente me escabulliré los fines de semana.

—¿Y para qué necesita las tardes?

Ana sintió que sus mejillas se sonrojaban, pero se encontraba repentinamente cómoda con el hombre y decidió sincerarse.

—Escribiré sobre lo que vaya descubriendo.

Su interés se manifestó vívidamente, aunque antes de preguntar le ofreció una pitillera de plata.

—No gracias, no suelo fumar; tampoco me molesta que lo haga —aseguró, amable—. Lo que me encantaría es tomar café con el postre; me temo que no consigo cogerle gusto al té.

—Informaré a Lotty para que se lo prepare en el próximo almuerzo —asintió, encendiendo un cigarrillo mientras Ana se prendía de su boca, de dientes blancos y labios sensuales—. Así que escribe...

Desvió la mirada, ruborizada.

—No me gusta hablar de eso —confesó.

—Por supuesto. Está en su derecho. —Parecía más relajado ahora que tenía información sobre ella—. ¿Quiere conocer su dormitorio? Está en el segundo piso. Puede verlo y realizar los cambios que prefiera; para mañana estarán listos.

—No pretendo molestar.

—Y yo deseo que esté gusto; en su beneficio y en el mío —indicó él, tranquilamente, levantándose con un ademán felino—. Acompáñeme.

Subieron por una ancha escalera de piedra flanqueada por dos leones rampantes en la base de los pasamanos, cuya baranda estaba finamente labrada con motivos florales. El suelo se cubría, en parte, por una alfombra de moqueta de color verde menta y en el frontal del primer piso un inmenso ventanal vidriado dejaba pasar la luz del exterior. En él se representaba un escudo que, Ana dio por descontado, sería el de los MacDougall.

Dylan giró a la izquierda y ella lo siguió, embebiéndose de los detalles que decoraban el pasillo: cuadros, espejos, muebles de palisandro... Iba tan absorta que, cuando él se detuvo ante una puerta, estuvieron a punto de chocar. Iba a disculparse, toda azorada, cuando la visión del dormitorio la dejó sin aliento.

Dylan MacDougall la invitó a pasar, pero ella permaneció en la entrada, prefiriendo la perspectiva de una ojeada general.

El ventanal que se abría al frente tenía forma de pentágono y aún desde su posición podían vislumbrase las espléndidas vistas de las colinas y los lagos que se dispersaban por el horizonte. Contaba, además, con un banco corrido de piedra, acolchado con cojines azules. Las paredes estaban empapeladas con finas listas de azul y blanco, mientras que una cama con dosel presidía la alcoba y una chimenea de piedra proporcionaba calidez a la estancia. Delante del hogar había un sofá en tonos azules y una mullida alfombra escarlata. Ana se imaginó leyendo allí, acurrucada en las frías noches de invierno, y suspiró de placer. A su derecha, un armario de doble puerta ocupaba el muro y, a su izquierda, un secreter con cierre de persiana llamó de inmediato su atención. Cuando al fin se atrevió a entrar fue lo primero que abrió, descubriendo sus pequeños cajones y calibrando que había suficiente espacio para escribir.

MacDougall se llegó a su lado, acariciando el mueble con mimo. Se le notaba orgulloso de sus posesiones.

—Es precioso ¿verdad? Aunque poco práctico, si lo que pretende es escribir. Necesitará una mesa junto al ventanal y un sillón giratorio. —Hizo un gesto con los labios que Ana encontró adorable—. ¡Le quitará encanto al mobiliario, pero tendrá más utilidad! Hay conexión a internet en toda la casa, de todos modos. —Sonrió ante su evidente sorpresa—. ¡No estamos tan atrasados!

Ella sonrió, abrumada. Ni en sus mejores sueños hubiera esperado un lugar así para vivir.

—Me encanta la decoración y no quiero modificar nada —aseguró—. Bastará con trasladar de sitio el secreter para que me dé mejor la luz. Podré trabajar con el portátil en él o en cualquier otro sitio de la alcoba. ¡Es inmensa!

—Supuse que le agradaría... Tuve la impresión de que le gusta el azul.

No parecía decirlo con doble intención, pero Ana se prendió en sus ojos y se azoró de nuevo. ¡Desde luego que le gustaba! Era su gama favorita: en el cielo, en el mar... en unos ojos sonrientes... ¡Dios! Se obligó a moverse por la habitación, necesitada de espacio para respirar. Tocó la suave muselina de los cortinajes y admiró el labrado en forma de cardo del cabecero... hasta que volvió a sentirlo a su espalda.

—Hay algo más —informó él, al tiempo que abría una puerta camuflada por el papel de las paredes y dejaba entrever un cuarto de baño moderno—. Esto también lo adaptamos a los tiempos. Hubiera sido de mal gusto enviar a los invitados a asearse en los lagos.

—Sobre todo en invierno —le siguió ella la broma, relajada por su desenfado.

La sonrisa de Dylan MacDougall resultaba fascinante y ella tuvo que desviar la mirada otra vez para que no percibiera cuánto la confundía. Él no pareció notarlo, dirigiéndose al ventanal para dejar que la brisa de la tarde los envolviera.

—¡Sobre todo! Aunque ahora, en verano, tampoco son muy cálidos. ¿Le gusta nadar?

—Me encanta —admitió.

El brillo de sus ojos animó los del hombre.

—Debí suponerlo. Hay pocas cosas de acción con las que no se atreva, ¿verdad?

Ana tomó asiento sobre el banco de piedra, deleitándose con el placer de sentir su pelo revoloteando sobre su rostro acalorado, y permitiéndole conocer detalles de su persona.

—Procuro ser lanzada —confesó, atreviéndose a mirarlo—. Mi abuela me enseñó que dejar las cosas para mañana es de cobardes y que la almohada suele darte más retrocesos que avances.

El rostro de Dylan mostró aprobación. También él tomó asiento, sobre un brazal del sofá, quedando enfrentados.

—Curiosa mujer su abuela.

La sonrisa de Ana era nostálgica y, sin pretenderlo, dio información que pocas veces había contado.

—Sí que lo era, muy curiosa. Su sueño era ser piloto de carreras, pero ni siquiera le permitieron conducir. ¡Mi abuelo resultó un tirano espantoso!

La cálida sonrisa de Dylan la invitó a seguir confiándose a él.

—¿Y su madre? ¿También es intrépida?

Ana denegó, intentando que su voz no la delatara. Las diferencias entre ambas venían desde su infancia y le apenaba profundamente no haber sido capaz de conectar con ella. La espléndida relación que mantuvo con su abuela pareció ser un acicate para que su madre la dejara de lado, considerándola poco menos que una desvergonzada.

—Mi madre estudió Medicina, pero nunca tuvo el menor espíritu aventurero. Aparte de su trabajo, hay pocas cosas que la motiven.

—Entonces decepcionaría profundamente a su abuela.

¡No sabía él cuánto! Había sido la cantinela de su niñez, aunque esbozó una sonrisa traviesa y mostró su mejor cara.

—¡Hasta que nací yo! —Rio—. Abu me metió todo tipo de locuras en la cabeza y le prometí que las llevaría a cabo... ¡Por eso soy tan atrevida!

De repente cayó en la cuenta de que parecían inmersos en dos realidades paralelas. Mientras mantenían una conversación supuestamente distendida, sintió que estaba sofocando el anhelo de besar la boca de Dylan MacDougall; una boca que hablaba con independencia de sus ojos, que parecían estar desnudándola, aunque, pese a todo, él continuaba haciendo uso de un tono cortés.

—¿La educó, entonces, su abuela?

A ella le asombró que la voz no le temblara. Una vez consciente del río subterráneo de emociones que fluía entre ellos se notó como un flan; pero se obligó a seguirle la corriente, adoptando una fingida pose de naturalidad.

—No; aunque pasábamos los veranos juntas. Murió hace cinco años y todavía la echo de menos.

—No me sorprende.

La voz de Dylan sonó tierna, pero después sacudió la cabeza, como si quisiera desprenderse de pensamientos inoportunos, y logró dibujar en sus sensuales labios una sonrisa de compromiso.

—Supongo que la estoy entreteniendo; discúlpeme. No he pensado que debe regresar a Edimburgo.

Ana se miró la muñeca y recordó que había perdido el reloj la noche anterior, pero imaginó que en verdad se le estaba haciendo tarde.

—Sí, he de irme. Aunque ha sido un día muy agradable, señor MacDougall. Gracias por todo.

La actitud de él fue absolutamente formal mientras la precedía por el pasillo, como si al escaparse de los muros de la habitación se hubiera roto la afinidad surgida entre ellos.

—Gracias a usted —aseveró, serio, ya en el vestíbulo—. La acompañaré hasta el auto. Hemos de subir la capota.

—Gracias por acordarse; es usted muy amable.

Durante un instante sus ojos se prendieron en ella y a Ana le pareció que recuperaba al interlocutor de hacía unos minutos, pero duró tan poco que lo dio por imaginado. No lograba explicarse por qué le fascinaba tanto aquel hombre; había conocido muchos y muy atractivos a lo largo de sus viajes y jamás se había sentido como una cría atolondrada.

Inspiró hondo mientras se recriminaba con severidad. No iba a amilanarse ante un escocés, por muy guapo y muy barón que fuese (acababa de fijarse en el escudo de armas del lateral de una torre); ni se iba a colgar ni lo iba a seducir. Dylan MacDougall iba a ser, sencillamente, su jefe.

A las cuatro y media del día siguiente Ana Beltrán esperaba su factura en la recepción del Kirkpatrick. A sus pies descansaba una maleta de tamaño mediano, su portátil y una mochila. Le gustaba viajar ligera de equipaje.

Peter, el encargado, salió de su despacho con una sonrisa perpleja en su rubicundo rostro. Se habían tomado más de una pinta juntos y la cordialidad se mostraba en sus gestos.

—Verás, Ana... Parece que tu cuenta está saldada.

Los expresivos ojos castaños se abrieron de asombro.

—¿Qué dices? ¡Yo no he pagado nada!

El joven se encogió de hombros sin dejar de sonreír.

—¿Qué puedo contarte? Tendría que hablar con Donald que fue quien recogió la orden, pero está todo pagado.

Ana no sabía qué hacer, atónita. Era la primera vez que se hallaba en semejante situación.

—En la factura pondrá quién lo hizo...

Peter denegó. Aunque enseguida pareció caer en algo.