14,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Diederichs

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

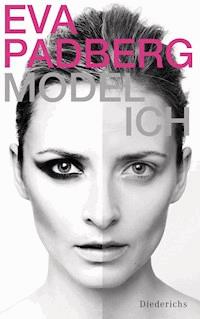

Paris, New York, Mailand und natürlich Berlin, Agenturen, Couture und Castings, High Heels und Musik: Eva Padberg, Deutschlands klügstes Model und schönste Chanteuse, befriedigt mit diesem Insiderbericht von A bis Z die Neugierde all derer, die von der Stange kaufen (müssen), und erzählt wahre Geschichten aus der gar nicht immer vornehmen Welt des Modezirkus - Skandale nicht ausgeschlossen. Vor allem aber beantwortet sie sich selbst die eine große Frage: Was zählt im Leben wirklich? Die verblüffende Bilanz eines 30-jährigen Topmodels, das auf seinen Kopf, sein Alter und auf soziales Engagement besteht.

- Göttin mit Geist

- Deutschlands klügstes Model hautnah

- Die vielen Gesichter einer faszinierenden Frau

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 189

Veröffentlichungsjahr: 2011

Ähnliche

Inhaltsverzeichnis

ARSCHTRITT

OHNE ARSCHTRITT geht bei mir fast gar nichts. Wie zum Beispiel dieses Buch zu schreiben. All jenen, die es albern finden, dass es von mir, Eva Padberg, nun ein Buch gibt, möchte ich zurufen: »Freunde! Ihr habt völlig recht. Ich finde mich auch nicht so aufregend.« Aber ein enthusiastischer Verleger war der Meinung, ich schaffe das schon, und wenn ich es geschafft habe, wird das Buch auch jemand lesen. Für so viel Zuversicht bin ich dankbar.

Ich bin jeden Tag von einem ganzen Heer zuverlässiger Menschen umgeben, die dafür sorgen, dass ich meiner Faulheit nicht komplett erliege, und denen ich für ihr Durchhaltevermögen danken möchte, allen voran meinem Mann Niklas. Dicht gefolgt von meinem Agenten Alex (der auch deshalb ein guter Agent ist, weil er nicht darauf bestanden hat, als Zweiter genannt zu werden). Meinen Eltern und meinen zwei Schwestern. Meinem musikalischen Beistand, der Mo’s Ferry Crew. Und selbst meinen zwei Hunden, die mich zweimal am Tag so lange nerven, bis ich endlich die Leinen in die Hand nehme, um mit ihnen an die frische Luft zu gehen. Ohne sie alle wäre ich nicht dieselbe.

Mein Dank gilt auch meiner Modefamilie, den Modelkolleginnen, Bookern, Fotografen und Designern, die mir in den letzten 15 Jahren die Erfahrungen ermöglicht und Anekdoten geliefert haben, ohne die dieses Buch niemals hätte entstehen können. Danke!

ABC

Chicken Fillet, Kundencouch, Size 0 – wer als Model mitreden will oder einfach nur ihre Welt ein bisschen besser verstehen möchte, sollte einige Fachbegriffe kennen. Wichtig ist dabei, das folgende ABC jederzeit mit absoluter Ernsthaftigkeit anzuwenden. Speziell der Gebrauch englischer Wörter täuscht in der Modewelt Kompetenz vor und bekanntlich geht es in diesem Geschäft darum, den Schein zu wahren.

90-60-90 – Brust-, Taillen- und Hüftumfang in Zentimetern. Lange Zeit das Gardemaß für Models. Zuletzt verdrängt durch die Size 0, eine amerikanische Kleidergröße, die in Zentimetern 76-56-81 entspricht und trotzdem als Schönheitsideal gilt. Size 0 ist zugleich eine Pauschalbeschreibung für das unappetitliche Phänomen immer winziger werdender Model- und Prominentenkörper. Frauen, die derart geschrumpft sind, nennt man auch »Lollipop Heads«.

Booker, der – Wichtige Bezugspersonen für ein Model. Der Booker ist Manager, Lobbyist und Ersatzmutter in einem. Manchmal ist der Booker auch ein Mann. Er sorgt dafür, dass ein Model zu Castings (vgl. CASTING) eingeladen wird, und er tröstet, wenn nichts daraus wurde. Eine Agentur beschäftigt mehrere Booker, die sich gegenseitig zuarbeiten. Jeder von ihnen hat eine feste Kartei von Models, die er betreut.

Brazilian, der – Methode zur Haarentfernung mittels Wachs, die möglicherweise gegen die Genfer Konventionen verstößt. Der Brazilian ist reine Folter, für Bikinifotos jedoch erforderlich und unkontrolliertem Haarwuchs oder Rasurbrand vorzuziehen.

Book, das – Übergroße Visitenkarte eines Models, in dem Editorials (vgl. EDITORIALS) und Testfotos gesammelt werden, um sie bei einem Casting (vgl. CASTING) dem Kunden zu zeigen.

Calltime, die – Arbeitsbeginn. Variiert zwischen frühmorgens und spätnachts. Beispiel: Das beste Licht für ein Shooting (vgl. SHOOTING) am Strand ist a) bei Sonnenaufgang und b) bei Sonnenuntergang. Wenn die Sonne auf den Malediven um 6.30 Uhr aufgeht, ist die Calltime um 5 Uhr. Ein Termin auf den Malediven ist schöner, die Calltime in einem Studio ist angenehmer und liegt zwischen 8 und 9 Uhr. Einige Fotografen (z.B. Lagerfeld, Karl) arbeiten vorzugsweise nachts. Warum, kann nur Karl Lagerfeld erklären.

Casting, das – Vorstellungsgespräch bei einem Kunden für einen konkreten Job (vgl. Kapitel »Castings«). Bei Castings für Werbespots werden zudem Probeaufnahmen gemacht. Das Model führt dabei vor, wie schön es beim Duschen aussieht (wenn Duschgel verkauft werden soll), wie schön es beim Haareschütteln aussieht (wenn ein Haarprodukt verkauft werden soll) oder wie schön es beim Verdursten in der Wüste aussieht (wenn ein Erfrischungsgetränk verkauft werden soll). In der Regel macht sich das Model bei einem Casting zum Horst. Da ein Model selten aufgefordert wird, albern zu sein, hat man kaum etwas dagegen. Während der Modewochen geht ein Model in der jeweiligen Stadt für vier bis acht Tage zwischen acht und zehn Mal am Tag auf ein Casting. Die Akkordarbeit endet mit den Pret-à-porter-Schauen (vgl. PRET-À-PORTER) in Paris. Im Alltag finden selten mehr als vier Castings pro Tag statt. Wer sich als Model einen Namen gemacht hat, wird direkt gebucht. Bis dahin gilt: Ohne Casting kein Job.

Chicken Fillets, die – Silikoneinlagen für den BH, die ein schönes Dekolleté formen. Sie sind hautfarben, glibberig und sehen aus wie ungekochte Hühnerbrüste, beugen aber einer Hühnerbrust vor. In Deutschland unter dem Namen Schnitzel geläufig.

Editorial, das – Modestrecke oder Beauty-Produktion für eine Zeitschrift. Das Editorial ist schlecht bezahlt, aber gut für das Book, mit dem ein Model bei Auftraggebern kommerzieller Jobs Eindruck schinden kann, die wiederum gut bezahlt sind. Das Editorial zeichnet sich durch Posen aus, die »komisch« aussehen (vgl. Kapitel »Posen«).

Eyetape, das – Klebestreifen, mit dem die Augenbrauen hoch und nach hinten gezogen werden, um einen »dramatischen« Look zu erreichen.

Fitting, das – Anprobe. So genannt, weil Fitting cooler klingt als Anprobe. Fittings finden zwischen ein bis drei Tage vor der Show statt und dienen dazu, uniform schlanke Models dennoch perfekt in das jeweilige Kleidungsstück einzupassen. Da für einen Designer vom Erfolg der Präsentation die Einnahmen der nächsten sechs Monate abhängen und der Designer daher ein bis drei Tage vor der Show nachvollziehbar nervös ist, dauert die Anprobe schon mal bis zwei Uhr nachts.

First Girl, das – Model, das die prestigeträchtige Aufgabe erhält, eine Show zu eröffnen. Nicht zu verwechseln mit einem Auftritt von Paris Hilton (vgl. Kapitel »Fashion Shows«).

Gaffa Tape, das – Sehr starkes Klebeband, mit dem der Körper eines Models in die optimale Form gebracht wird. Überwiegend verwendet, um Taillen zu verkleinern und Dekolletés zu vergrößern.

Go & See, das – Form des Castings, bei der es nicht um einen konkreten Job geht. Ist das Model neu in der Stadt, vereinbart der Booker eine Reihe von Go & Sees bei Magazinen und Fotografen. Das Model geht zu dem Treffen und wird gesehen – Go & See. Alles klar?

Goodie Bag, die – Wundertüte, die bei Modenschauen auf den maßgeblich wichtigen Plätzen in der ersten Reihe liegt und inzwischen auch bei jeder Provinzveranstaltung an der Garderobe verteilt wird. In der Goodie Bag befinden sich oft Werbegeschenke, die entweder keiner braucht (Schlüsselanhänger, Plastikspiegel, versilberte Behälter für Champagnerkorken) oder die jeder haben will (Anti-Falten-Creme, Parfüm, leuchtende Eiswürfel). Es soll Leute geben, die nur wegen der Goody Bag eine Modenschau oder Veranstaltung besuchen. Also wirklich!

H&M, der – Abkürzung für »Hair & Make-up«. Damit werden die Menschen bezeichnet, die dafür sorgen, dass ein gut aussehendes Model umwerfend aussieht. Wie unter Models, Fotografen und Designern gibt es auch in dieser Zunft Stars, wie zum Beispiel Charlotte Tilbury und Pat McGrath, Guido Palau und Eugene Souleiman oder in Deutschland Armin Mohrbach. Hierzulande müssen die H&Ms beides beherrschen, frisieren und schminken. Im Ausland gibt es für jeden Job einen Spezialisten.

Haute Couture, die – Die Kunst der gehobenen Schneiderei wird zwei Mal im Jahr in Paris präsentiert, die einzige Stadt, die sich diesen Luxus leistet. Haute Couture wird oft missverständlich mit »Das kann doch kein Mensch tragen« übersetzt. Sinn der großen Show ist jedoch nicht, schnöde Klamotten zu verkaufen, sondern ein Begehren für Mode zu wecken. Die Inszenierungen sind perfekt, die Kleider aus wertvollen Stoffen handgenäht, die Models außerirdisch schön verfremdet. Kundinnen für Haute Couture investieren in ein Kunstwerk. Der Rest des Publikums freut sich einfach bloß, für eine Viertelstunde der Realität zu entkommen.

High Fashion – Gegenteil von kommerziell, Katalog, »Brigitte«. High Fashion ist ein Sammelbegriff für Mode, die in Editorials verkauft wird, wobei der Preis oft nur »auf Anfrage« erfahrbar ist. Preisschilder sind in dem exklusiven Kreis der High-Fashion-Magazine und Redakteure, die bei den Magazinen arbeiten, nebensächlich. Anna Wintour ist die Galionsfigur der High Fashion. Aber in C&A möchte man sie sich ja auch gar nicht vorstellen.

Kundencouch, die – Sitzmöbel, das gerade bei kommerziellen Shootings (vgl. SHOOTING) in einem abgetrennten Bereich des Studios aufgestellt wird, um die Kunden vom Team zu trennen. Einige Kunden haben nämlich die Eigenart während des Shootings neue Ideen zu entwickeln. Der Stimmung ist es aber nicht zuträglich, wenn der Auftraggeber mit dem H&M die Frisur des Models diskutieren möchte, nachdem dieser gerade zwei Stunden lang Extensions eingeklebt und aufgedreht hat, der Kunde die Haare jetzt aber lieber elegant, nein, sportlich hochgesteckt wünscht. Die Couch kommt in Deutschland seltener zum Einsatz als in anderen Ländern, da viele Kunden hier schon über jedes Detail vorab informiert werden wollen.

Money Job, der – Grund, warum man sich den ganzen Wahnsinn antut. Man unterscheidet beim Money Job zwischen Aufträgen die gut bezahlt sind (Kampagnen), und Aufträgen, die gut bezahlt sind und die man auch nur wegen des Geldes macht (Kataloge). Am besten bezahlt sind Wäsche- oder Bademodenkataloge. Der Money Job ist verständlicherweise heißbegehrt und ein Model braucht neben einem guten Book und einem guten Booker auch ein gutes Stück Glück, um einen zu ergattern.

Optionen, die – Bevor ein Kunde sich für das passende Model für eine Show, ein Editorial oder einen Katalog entscheidet, nimmt er Optionen und hält sich diese so lange wie möglich offen. Für ein Model ist diese Hinhaltetaktik zermürbend. Sobald auch aus der dritten Option für eine Prada-Kampagne nichts geworden ist, tritt zuerst Resignation ein, dann wird es Routine. Manchmal hat ein Model eine Woche lang jeden Tag Optionen. Manchmal werden aus diesen Optionen echte Jobs.

Pret-à-porter – Auch Ready-to-wear. Die »normale« Mode, die man im Gegensatz zu Haute Couture von der Stange kaufen kann, allein zu kaum weniger spektakulären Preisen. Inzwischen hat fast jede Stadt eine eigene Fashion Week, als wegweisend gilt, was in New York, Mailand und Paris gezeigt wird. Was dort über die Laufstege schwebt, ist sechs Monate später im Geschäft erhältlich und kostet oft so viel wie ein neuer Mittelklassewagen.

Running Order, die – Reihenfolge, in der die Models bei einer Show auf den Laufsteg geschickt werden. Hinter der Bühne ist meist eine Person allein dafür zuständig, dass die Running Order eingehalten wird. Man erkennt sie an einem riesigen Stecker im Ohr und einem verzweifelten Gesichtsausdruck, da sie die komplett gleich geschminkten und frisierten Models auseinanderhalten muss. Die Running Order ist ein heiliges Ritual jedes Designers, der sich wochenlang den Kopf darüber zerbricht, welches Outfit zu welchem Zeitpunkt der knapp zehnminütigen Show gezeigt wird. Das erste und letzte Outfit sind die zwei wichtigsten der Show. Das erste gibt die Richtung der Kollektion vor, das letzte ist das kreative Highlight.

Setcard, die – Handlichere Version des Books. Auf der Setcard werden neben zwei bis vier der aktuellsten und besten Fotos des Models auch seine Maße sowie Kleider- und Schuhgröße vermerkt. Models, die ihre Setcards aufheben, haben so auch Jahre später noch eine Erinnerung daran, wie grausam die Mode der 90er-Jahre war.

Shooting, das – Bildaufnahmen mit einer Fotokamera.

BAMBI

DER ANRUF KAM VÖLLIG UNERWARTET. »Eva, wir haben uns überlegt, dass du zusammen mit Johannes B. Kerner und Sandra Maischberger die Bambiverleihung moderierst.« – »Ihr seid verrückt«, sagte ich. »Ich habe überhaupt keine Erfahrung mit großen Moderationen. Schon gar nicht live!« – »Ach was«, sagten sie, »das wird super. Und die Eröffnungsrede machst du übrigens allein.« Der Schock muss mich für einen Moment unzurechnungsfähig gemacht haben, denn ich sagte Ja. Als ich auflegte, dachte ich: Wenn ihr mich das wirklich machen lasst, seid ihr selbst schuld. Die Eröffnungsrede? Allein? Wenigstens merkt ihr so gleich am Anfang, dass ich keine Ahnung habe, was ich da tue.

Wieder einmal war ich in meinem Leben in eine Situation geraten, in der ich mich vorher nie gesehen hatte. Bis auf einen kleinen Ausflug ins Designerama von MTV und meinen Part als Jurorin bei Star Search hatte ich nie vor einer Fernsehkamera gestanden. Aber ich konnte als Model zwei zusammenhängende Sätze sagen und das schien die Veranstalter, die ARD und den Burda-Verlag, von mir überzeugt zu haben. Ich würde also den Bambi 2004 moderieren. Na, dann Augen zu und durch.

Kurz vor der Preisverleihung besuchte ich Herrn Kerner in seinem Büro, damit wir uns zumindest kurz kennenlernen konnten. Ich gestand, dass ich keine Erfahrung mit dem Teleprompter hatte. Er organisierte mir daraufhin ein Studio, wo ich die nächsten Stunden damit verbrachte, die über den Bildschirm fließenden Texte mit möglichst viel Überzeugung rüberzubringen. Ich war meinem Comoderator sehr dankbar dafür und fühlte mich gut aufgehoben. Vielleicht würde es alles ja doch nicht so schlimm werden.

Mein erster Impuls, wenn ich für etwas angefragt werde, das mir neu ist, ist grundsätzlich abzulehnen. Was, wenn ich es nicht kann? Meistens schafft mein Mann Niklas es, dass ich noch mal darüber nachdenke. Und oft finde ich dabei den Mut, zuzusagen. Aber die Unsicherheit verschwindet nie ganz. Ich wünschte, ich hätte dieses Selbstverständnis, das vor allem Männern und besonders Moderatoren angeboren scheint. Sie hinterfragen sich nicht. Sie gehen einfach davon aus, dass sie etwas können. Als ich ein paar Jahre vor dem Bambi bei der Castingshow Star Search in der Jury saß, fragte ich den Moderator Kai Pflaume: »Bist du gar nicht nervös?« – »Nö«, sagte er, »ist doch geil.« Ich könnte auf der Bühne machen, was ich will. Respekt, dachte ich. Ich kann vielleicht auch spontan und lustig sein – aber nicht, wenn mir dabei Millionen Menschen zugucken.

Es gelingt mir mit jedem dieser Engagements mehr, meine Anspannung zu verbergen. Bei meinem ersten Bambi lagen meine Nerven dagegen noch so blank, dass ich vom Großteil des Abends nichts mitbekam. Zur Unterstützung hatte ich meinen Mann, meinen Agenten und meinen guten Freund Armin hinter der Bühne, meine Familie saß im Publikum. Armin machte mir Make-up und Haare und war, wenn das überhaupt möglich war, noch aufgeregter als ich. Alle fünf Sekunden sprühte, toupierte und steckte er an mir herum und trieb mich damit immer weiter in den Wahnsinn. In wenigen Minuten musste ich raus auf die Bühne und versuchte gleichzeitig, meinen Text und mein Abendessen bei mir zu behalten und nebenbei zu vergessen, dass ich vor sechs Millionen Zuschauern live auf Sendung gehen würde. Wer hat sich noch mal ausgedacht, dass ich eine der wichtigsten Preisverleihungen Deutschlands moderieren sollte? Ich glaube, mein Herz hat gerade aufgehört zu schlagen!

Der Abend zog wie in einem Rausch an mir vorbei. Ich erinnere mich verschwommen, dass ich Donatella Versace einen Preis überreichte, und daran, dass aus irgendeinem Grund auch Richie Sambora von Bon Jovi dort war. War das Ganze vielleicht nur ein Traum? Und wenn ja, was hatte Elton John darin zu suchen? Genauso unwirklich kam mir das Dinner im Anschluss vor. Dort saß ich neben zwei älteren, recht amüsanten Herren, die mir von ihren Privatflugzeugen erzählten. Niklas landete dafür neben einer Gräfin von und zu, die ihn über seine angeblich nicht vorhandenen Tischmanieren aufklärte. Wir hielten es bis kurz nach der Vorspeise aus und ergriffen dann die Flucht, um endlich mal durchzuatmen und mit meiner Familie zu feiern.

Anscheinend musste ich an dem Abend etwas richtig gemacht haben, denn zwei Jahre später kam die Anfrage, ob ich den Bambi erneut moderieren würde, diesmal zusammen mit Harald Schmidt. Obwohl ich Zweifel hatte, dass ich die nervliche Anspannung noch mal überleben würde, sagte ich sofort zu. Neben einem so beschämend lockeren Profi wie Schmidt würde es gar nicht auffallen, wenn ich etwas vermasselte. Ich begab mich also in die Hände des Großmeisters und ließ mich von ihm durch den Abend führen. Es lief so reibungslos, dass ich bis heute glaube, dass mir jemand heimlich Beruhigungstropfen in meinen Kamillentee gekippt hat. Ich war nicht annähernd so nervös wie beim ersten Mal. Keine Ahnung, ob den Zuschauern der Unterschied auch aufgefallen ist. Ich habe mir bisher keine der Aufzeichnungen vom Bambi angeschaut – aus Angst, vor Scham tot umzufallen. Zwar haben mich diverse Leute, darunter mein voller guter Ratschläge steckender Agent, gebeten, das zu Lernzwecken zu machen. Ich halte es lieber mit dem Sprichwort »Was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß«. Anders ausgedrückt: Verdrängung macht mich nicht zu einer schlechteren Moderatorin.

BERLIN

SEIN ERSTES MAL IN BERLIN vergisst man nie. Bei mir passierte es in der Zeit vor dem Mauerfall. Ich war sechs, interessierte mich herzlich wenig dafür, dass es die Stadt zweimal gab und für den Palast der Republik, der auf dem Besichtigungsprogramm abgehakt werden musste, konnte ich mich auch kaum begeistern. Die Tatsache, dass es sich bei Berlin um eine Großstadt handelte, war das Besondere für mich. Ein Mädchen aus der Provinz konnte hier sicher einiges entdecken. Wir waren auf der Rückreise aus einem Urlaub in Polen und hatten haltgemacht, um ein paar Sachen zu kaufen, die man bei uns zu Hause in Rottleben nicht so leicht bekam. Mein Vater hatte uns eine Wassermelone besorgt. Eine Wassermelone! Die war für eine Ostgöre wie mich so selten wie wertvoll und ich bestand darauf, sie selbst zu tragen. Klar, dass mir die 5-Kilo-Frucht prompt vor die Füße fiel und in tausend Stücke zersprang. Meine Familie redete erst mal kein Wort mit mir.

Mehr ist von meinem ersten Mal in Berlin nicht hängen geblieben.

Das zweite Mal war um einiges aufregender.

Mit Anfang 20 lernte ich die Stadt so kennen, wie ich es jedem wünschen würde. Ich kam zum Arbeiten nach Berlin, es war Sommer, ich sollte bei einer Stylistin im Gästezimmer übernachten, aber niemand schien hier je zu schlafen. Nach Feierabend ging ich mit dem Team zum Essen. Eben war es noch acht, plötzlich schon fünf Uhr morgens und wir saßen in einer Dönerbude in Kreuzberg. Es war die perfekte Nacht in der perfekten Stadt. Ich hatte stundenlang getanzt, coole Leute kennengelernt und alles schien unkomplizierter, als ich es aus New York oder Mailand kannte. Es gab keine VIP-Bereiche, keine Türpolitik, keine auf High Heels schwankenden Tussis und keine Typen mit hochgeschlagenen Hemdkrägen, die ihre Rolex ausführten. Die Musik war hundertmal besser als alles, was ich bis dahin in jedem anderen Club in jeder anderen Stadt gehört hatte. Ich hatte mein neues Zu Hause gefunden.

Es dauerte zwar noch einige Jahre, bis ich wirklich nach Berlin zog. Doch nach dieser Nacht war mir klar, dass es so kommen musste. Die Stadt versammelt das Beste aus allen Großstädten, in denen ich vorher gelebt hatte. Wenn ich nachts im Kiosk schnell noch einen Becher Ben & Jerry’s kaufe oder an einem Freitagnachmittag auf der Friedrichstraße im Getümmel untergehe bin ich gefühlt in New York. Beim Austernessen bei unserem Nachbarschaftsfranzosen ist es fast, als sei ich in Paris. Überhaupt haben Berlins Speisekarten alles zu bieten, worauf man gerade Lust hat. Was auch daran liegt, dass hier alle fünf Sekunden irgendein neues Restaurant eröffnet.

Obwohl sich die Stadt immer weiterentwickelt, bleibt sie unverwechselbar sie selbst. Jung und laut und angenehm ruppig. Egal, wie lange ich zwischendurch mal weg bin, sobald ich wieder in Berlin lande, bin ich daheim. Wie bei einem alten Freund, mit dem man sich immer vertraut fühlen wird.

Wenn ich beim Arbeiten im Ausland erzähle, wo ich lebe, werde ich oft um meine Wahlheimat beneidet. Es macht mich schon ein bisschen stolz, dass in meine Stadt Menschen aus der ganzen Welt kommen, ob um ein ganzes Wochenende lang in den besten Clubs der Welt zu feiern oder um für immer zu bleiben.

Seit einigen Jahren hat die deutsche Hauptstadt eine eigene Fashion Week und dass ich bei den ersten drei Veranstaltungen das Gesicht dieser Modewoche sein durfte, hat mich unglaublich gefreut. Weniger gefreut hat mich die Einstellung vieler Kritiker, die anscheinend nicht glauben konnten, dass Berlin eine ebenso lebendige wie legitime Modeszene hat wie andere Metropolen. Man schien verblüfft, dass keine internationalen Größen ihre Kollektionen hier präsentierten, stempelte die Fashion Week als nicht einflussreich genug ab und erklärte die Veranstaltung als gescheitert.

Leute! Was habt ihr denn erwartet? Dass die ganze Welt sofort nach Berlin pilgern würde und sich Modeunternehmen hier von einem Tag auf den nächsten ansiedeln würden? Statt so viel Kleinmut hätte es ein bisschen Zuspruch gebraucht. So schnelllebig das Modegeschäft auch ist, es dauert einfach, bis eine Stadt zur Modestadt aufsteigt. Ich habe die Entwicklungen in New York, Paris und Mailand nicht persönlich miterlebt, aber ich bin so kühn, zu behaupten: Da hat auch nicht gleich alles reibungslos funktioniert. Und Berlin ist auf dem besten Weg. Mit eigenen Designern, die für den Stil der Stadt stehen, und jedes Jahr mit mehr Besuchern, mehr Schauen, mehr Ausstellern.

Zumindest einige der Schwarzseher haben inzwischen eingesehen, dass man aus Berlin keine andere Stadt machen kann und auch gar nicht muss. Jeder, der hier lebt, weiß: Sie ist einzigartig. Ich habe in ihr den Ort gefunden, an dem ich zu Hause bin und mich gleichzeitig wie eine Weltreisende fühle.

BODENSTÄNDIG

DEN MEDIEN ZUFOLGE stehen zwei Dinge über mich fest. Erstens: Ich habe kein Problem mit Nacktfotos. Zweitens: Ich bin sehr bodenständig. Oder müsste es heißen: Erstaunlich bodenständig? Denn über Ersteres scheint sich keiner so sehr zu wundern wie über Zweites. Nacktsein passt offenbar besser zum Profil eines Models als Nettsein. Darüber, wie gerne ich mich wirklich für Fotos ausziehe, später mehr. Erst mal zu meinem Ruf als bodenständiges Mädchen von nebenan.

Das bin ich gar nicht. Zumindest nicht mehr. Ich habe eine Putzfrau, die einmal in der Woche kommt, ein Zimmer nur für Klamotten und seitdem ich zum ersten Mal Business-Class geflogen bin, kommt mir Economy wirklich vor wie die Holzklasse. Allein das dürfte mich für die Kategorisierung disqualifizieren. Aber ich mag die einfachen Dinge in meinem Leben. Gutes Essen, gute Freunde, gute Musik – nicht zwingend in dieser Reihenfolge.

Während ich um die Welt gejettet bin, habe ich mich oft nach Hause gesehnt. Für mich kam gar nichts anderes infrage, als zwischen New York und Erfurt zu pendeln. Unsere erste Wohnung in Erfurt teilten Niklas (damals mein Freund, heute mein Mann) und ich uns mit zwei seiner Kommilitonen und sie war, wie es sich für eine echte Studentenbude gehört, in einem üblen Zustand. Bevor wir einziehen konnten, mussten wir wochenlang die Böden abschleifen, tapezieren und aus einem Raum, der ursprünglich Bad und Küche in einem war (wer denkt sich nur so was aus?), irgendwie ein halbwegs vernünftiges Badezimmer machen. Es war in der Wohnung andauernd kalt, die Einrichtung bestand aus Möbeln vom Trödelmarkt und Baupaletten und da die Fliesen auf dem Klo so hässlich waren, dass man nach einem Bier zu viel bei ihrem Anblick beinahe blind wurde, »verschönerten« wir sie mit Neonorange aus der Sprühdose. Praktisch, schnell, supereffektiv. In dieser Bruchbude platzten ständig irgendwelche Rohre oder Waschmaschinenschläuche, was in unserem selbst gezimmerten Bad zu einer Sintflut führte. Aber es war unsere erste Wohnung und dafür haben wir sie geliebt.

Auf der einen Seite hatte ich das schnelle und aufgeregte Modeldasein, ein Leben aus dem Koffer, das mich nie zur Ruhe kommen ließ. Auf der anderen Seite wartete der Studentenalltag, mit Hauspartys und billigem Rotwein. Darin habe ich mich mehr wie ich selbst gefühlt, als an einem Strand auf St. Barts (wobei ich gegen die Reisen nach St. Barts gewiss nichts einzuwenden hatte). Zu Hause konnte ich mit meinen Modelgeschichten niemanden beeindrucken. Meine Familie und Freunde kennen mich einfach zu gut, um mir irgendwelche Allüren durchgehen zu lassen. Sie wissen, wer ich wirklich bin. Und sollten mir daran je Zweifel kommen, braucht es nur einen Spruch wie auf dem Abitreffen vor einigen Jahren, als einer meiner alten Schulfreunde kalauerte: »He, wir sehen dich ja nur noch im Fernsehen«, um wieder auf den Boden zu kommen.

Von mir gibt es keine Fotos im Sommerurlaub auf einer Yacht in Südfrankreich. Eher könnte man mich auf einem Hausboot auf der Müritz knipsen. In meiner Vorstellung von einem perfekten Samstagnachmittag kommen keine Champagnergelage vor, sondern ein Spaziergang mit meinen Hunden. So gern ich auch feiern gehe, manchmal gibt es nichts Schöneres, als auf dem Sofa zu sitzen und dämliche Castingshows zu gucken.

Die meiste Zeit ist mein Leben stinknormal. Und irgendwie bilde ich mir ein, dass alles, was während der anderen Zeit passiert – die Modenschauen, die Fotoshootings, die roten Teppiche – mir gerade deswegen auch nach 15 Jahren im Geschäft noch so außergewöhnlich vorkommt.

CASTINGS

CASTINGS GEHÖREN ZUM ALLTAG EINES MODELS wie Make-up-Entferner, U-Bahn-Fahren und doppelter Espresso. Zu den Hauptzeiten während der Modewochen kann man am Tag bis zu zehn Castings haben, die von früh morgens bis spät in die Nacht gehen (daher auch der doppelte Espresso). Der Ablauf ist meistens gleich: Man geht rein, zeigt sein Buch und läuft einmal in hohen Schuhen auf und ab. Gefällt dem Kunden, was er sieht, läuft man noch einmal im Outfit für die Show und es wird schnell ein Foto gemacht. Viel länger als ein paar Minuten hat man nicht, um den Kunden von sich zu überzeugen. In der kurzen Zeit können selbst die routiniertesten Models zu verunsicherten Mädchen werden.

Als besonders unangenehm sind mir die Castings in Mailand in Erinnerung geblieben. Die Atmosphäre ist weniger wie einem Vorstellungsgespräch und mehr wie auf einem Viehmarkt – man wird behandelt wie ein Stück Fleisch. Ein bekannter Vergleich, aber das macht ihn nicht weniger wahr. Es kam vor, dass Kunden mich nicht einmal angeschaut haben, sondern sich weiter unterhielten, einmal lustlos durch mein Buch blätterten und mich wieder wegschickten. Es mangelte fundamental an Höflichkeit und man durfte froh sein, wenn mit einem kurzen »Ciao« und einem knappen »Grazie« verabschiedet wurde. Derart verunsichert musste man dann zum nächsten Casting.

Berüchtigt waren die Show-Castings bei Armani. In Mailand haben die großen Designer ein eigenes Teatro, in dem die Schauen stattfinden. Bei Armani stand man dort mit 200 anderen Models vor dem Tor auf der Straße, mit Glück weit vorne, denn für die Schau wurde nicht mal ein Drittel der Models gebraucht. Nacheinander wurden kleine Gruppen reingeholt und in einen Backstage-Bereich geführt, wo schon hautfarbene Bodys bereitlagen. Einige der Mädchen drehten bei deren Anblick auf dem Absatz um. Normalerweise macht man Castings schließlich in Straßenklamotten und nicht in winzigen Leibchen, durch die jede Rippe zu sehen ist.

Da Armani aber nun einmal so wichtig ist, blieben die meisten. Auch ich habe mich jedes Mal durchgerungen und bin in den Body geschlüpft. Vor meinem ersten Mal hatte mir jemand gesteckt, dass Giorgio es gerne sieht, wenn die Mädchen ein wenig lächeln, und ich wollte dieses Wissen nutzen.

Da stand ich dann im unvorteilhaftesten Kleidungsstück der Welt unter hartem Scheinwerferlicht, in dem jede Delle doppelt so groß wirkt, und versuchte, dem Maestro, der in der ersten Reihe thronte, ein schönes Lächeln zu schenken. Lieber hätte ich ihn gefragt, welchen Sinn diese erniedrigende Vorführung haben sollte. Egal, immer hübsch lächeln, ist gleich vorbei!

Hinterher erfuhr ich, dass er mich interessant für die Show fand, und ich musste noch einmal zur Anprobe. Dort stellte sich schnell heraus, dass meine Schultern für die schmale Silhouette der Hauptlinie von Armani zu breit waren. Damit hatte sich die Show für mich erledigt. Dem Stylisten des Hauses gefiel ich aber trotz meiner »Boxer-Schultern« und in den Jahren darauf modelte ich einige Male für die Marke, darunter auch in einer Kampagne für Armani Exchange.

Es ist bei Castings nicht gängig, sich mit den Models zu unterhalten. Interessant ist nur der Körper, nicht die Person. Ich gewöhnte mich schnell daran, dass nicht mit mir, sondern über mich geredet wurde. Mir wäre es ja peinlich, über jemanden zu sprechen, der direkt vor mir steht. Von Fotoassistenten bis zu den Designern hatte aber sonst niemand ein Problem damit. Mein Hüftumfang, meine Haut, meine Haare wurden diskutiert, als sei ich gar nicht da. Auch wenn ich die Sprache nicht immer verstand, war deutlich, worum es ging. Ich trainierte mir an, dass es mir gleichgültig war, nicht als Mensch wahrgenommen zu werden. Solange die Buchungen kamen und genug Geld da war, um die Miete zu bezahlen und mir ein paar schöne Sachen zu leisten, konnte ich eine schlechte Behandlung ignorieren. Unerträglich wurde es, wenn ich wochenlang Kunden abgeklappert hatte und am Ende doch keine Arbeit bekam.

Eine Erholung war es dabei immer, zu Castings nach London zu fliegen. Die Jobs waren zwar schlechter bezahlt als in anderen Modemetropolen, dafür wollten die Leute wissen, wie es mir geht, was ich so mache, und freuten sich, mich zu sehen. Wenn ich meinem Ego etwa Gutes tun wollte, musste ich nur einmal nach London.

Ein bekanntes Model kann seine Persönlichkeit in die Arbeit einbringen, am Anfang interessiert es aber kaum jemanden, was man zu sagen hat. Eher wird ein anderes Model genommen, das die Klappe hält und in den Kleidern gut aussieht. Für mich war es erst mal ganz ungewohnt, wenn ich als Eva Padberg gebucht wurde und die Kunden mich nach meiner Meinung fragten. »Eva, wie gefällt dir das Licht?« – »Super – wenn es euch gefällt.« Gedacht habe ich: Warum fragt ihr MICH? Ihr müsst doch wissen was ihr wollt! Inzwischen bin ich selbstbewusst genug, meine eigenen Ideen einzubringen. Lieber ist mir aber doch, der Kunde entscheidet. Es ist nicht mein Job als Model, zu bestimmen, welches Image verkauft werden soll, ich muss es nur darstellen können.

Es gibt immer wieder Models, die von berühmten Designern als ihre Lieblinge der Saison, ihre Musen, auserkoren werden. Meine Pariser Agentur hatte es sich eine Zeit lang in den Kopf gesetzt, dass ich mich an Karl Lagerfeld ranschmeiße. Der Karl mag es doch, wenn die Mädchen deutsch sind, meinten sie. Sprich ihn doch mal an. Obwohl ich einige Male bei Castings für Chanel war und zweimal eine Show mitgemacht habe, habe ich mich das nie getraut. Lagerfeld segnet zwar alles ab, die Entscheidung über die Models treffen aber die Frauen in seinem Atelier und mir fehlte der Mut, an denen vorbei auf ihn zuzugehen. Was hätte ich denn sagen sollen? Du, Karl, ich bin übrigens auch aus Deutschland? Er ist nicht jemand, bei dem man gut auf Kumpel machen kann. Wenn er einen Raum betritt, vibriert die Luft und die Menschen zittern vor Aufregung. Ehrfurcht macht sich breit und jeder hofft auf das kleinste bisschen Anerkennung von ihm. Nicht gerade die geeignete Atmosphäre für einen netten Small Talk.

Jahre später habe ich doch einmal direkt mit ihm zusammengearbeitet, als er die Werbekampagne für die deutsche Modezeitschrift Amica fotografierte. Da konnte ich ihm erzählen, dass wir dasselbe Heimatland haben, was ihn, wie zu erwarten, nicht sonderlich interessierte. Aber er hat ein schönes Foto von mir in einer lauen Sommernacht in Rom gemacht. Und das ging ganz ohne Casting.

DEUTSCHLAND

»DAS IST DIE DOCH.« – »Wer?« – »Na, DIE eben. Aus der Werbung, du weißt schon.«

Es bereitet einen niemand darauf vor, wie komisch es ist, erkannt zu werden. Auch nicht darauf, dass es vermutlich an so exotischen Orten wie einer Tankstelle an der A3 oder in der Schlange beim Bäcker passieren wird. Ich würde mich am liebsten jedes Mal verstecken, wenn ich diese Unterhaltungen höre. Dabei werde ich nur selten direkt angesprochen. Mit meinem Gesicht können die Leute was anfangen. Aber wie hieß DIE noch gleich?

Unter deutschen Models sind zwei Namen ein Begriff: Claudia Schiffer und Heidi Klum. Wer sich in der Branche ein bisschen besser auskennt, dem fallen noch Toni Garrn, Katrin Thormann und Julia Stegner als erfolgreiche, wenn auch nicht ganz so berühmte Models ein. Mehr als diese Handvoll Namen sind den wenigsten bekannt – obwohl sich die meisten unter dem Job inzwischen mehr vorstellen können als zu der Zeit, als ich anfing. Germany’s next Topmodel hat damit sicher einiges zu tun.

Man kann in Deutschland kein Buch über das Modeln schreiben, ohne dabei Heidi Klum zu erwähnen. Ich bin ihr nur einmal kurz begegnet und kenne sie nicht besser, als der Rest des Fernsehpublikums. Ja, ich gucke die Sendung ab und zu auch. Die Mädels kommen vorbei, wir trinken ein paar Gläser Spritz und ich darf die Expertin spielen (Hey! Ein paar Jahre mache ich den Job ja schließlich schon). Die Show ist unterhaltsam und sicher spannend für jeden, der sich unter dem Beruf Model sonst nichts vorstellen kann. Realistisch ist sie nicht. Viele der Mädchen sind hübsch, aber das Zeug zum Model hat kaum eine. Das ist nicht böse gemeint. Ich saß auch mal in der Jury bei einer Castingshow, bei Star Search, wo nach neuen Modeltalenten gesucht wurde. Am Ende wählte dort das Publikum den Gewinner. Mir war das ganz recht. Ich habe es in der Sendung kaum übers Herz gebracht, den Teilnehmern zu sagen: Tut mir leid, das wird nichts. Man kann sich noch so sehr wünschen, Model zu sein, wenn die Voraussetzungen nicht da sind, wird man nicht weit kommen. Ich habe versucht, es mir schönzureden: Ach, die hat doch tolle Beine. Ihre Augen sind wahnsinnig hübsch. Aus der kann man was machen. Ehrlich sein fiel mir schwer, weil ich wusste, wie groß die Hoffnungen sind.

In einer Castingshow kann man schlecht den Alltag eines Models zeigen, da die Leute vor lauter Langeweile abschalten würden. Für die Quote ist es sicher besser, die Mädchen müssen Mutproben absolvieren, unmögliche Übungen für den Laufsteg machen und werden in Rollen gepresst, die beim Publikum für Gesprächsstoff sorgen. Den Mädchen sollte nach so vielen Staffeln bewusst sein, worauf sie sich da einlassen. Ich bin ganz froh, dass es die Sendung noch nicht gab, als ich 15 war. Ich hätte alles geglaubt und mich ziemlich sicher auch beworben. Es ist schade, dass die Mädchen nicht die Erfahrungen machen können, die das Modelsein neben den fabelhaften Reisen und tollen Shootings für mich – über Jahre – ausgemacht haben. Die echte Herausforderung, alleine in einer fremden Stadt zu leben, die Konkurrenz mit anderen Mädchen auszuhalten, ohne dass am Ende immer ein Preis winkt, hartnäckig bleiben und zu lernen, sich nicht unterkriegen zu lassen. Heidis Mädchen landen dagegen direkt auf einem roten Teppich. Eine schöne Sache – wenn man davon träumt, kurz berühmt zu sein.

Wer wirklich Model werden will, sollte sich bei einer seriösen Agentur vorstellen. Dort bekommt man eine ehrliche Meinung und professionelle Unterstützung. Die Wahrheit ist, dass einen die meisten Menschen niemals erkennen werden. Die Wahrheit ist aber auch, dass ein Model erfolgreich sein kann, wenn es sein Geld abseits der Schlagzeilen verdient.

Ich hatte schon ein paar Jahre in Paris, New York und London gearbeitet, bevor hierzulande auffiel, dass ich aus Thüringen komme. In den ersten Presseberichten wurde ich dann bevorzugt in Straßenklamotten gezeigt oder wie ich mit meiner Mama Spreewaldgurken aus dem Glas esse. Nicht dass ich Gurken nicht mag oder nicht am liebsten in Turnschuhen unterwegs wäre. Ich habe mich dennoch darüber gewundert, wie ich dargestellt wurde. Als das Mädchen vom Lande, nichts Außergewöhnliches, eine von uns.

In Großbritannien werden aufsteigende Models hingegen oft groß und glamourös in Szene gesetzt und damit in der Industrie gefördert. Unter den Brasilianerinnen ist Model sowieso ein angesehener Beruf und für die Mädchen aus Osteuropa ist es nicht selten die einzige Chance, Geld zu verdienen. Einerseits kann man sagen: Die deutschen Mädchen sind im Vergleich privilegierter, für sie kommt es nicht so sehr darauf an, ob sie als Model gut arbeiten. Andererseits hätte ich mir manchmal etwas mehr Unterstützung gewünscht. Oder wenigstens Interesse. Denn abgesehen von einem GQ-Titel 2001, auf dem sieben andere Mädchen und ich als die Neuen aus Deutschland vorgestellt wurden, kam nicht viel. Die Möglichkeiten, die man in den Medien hat, auf sich aufmerksam zu machen, decken sich selten mit der Realität des Berufs. Ich saß anfangs auch in Talkshows und erzählte aus meinem Leben, aber ich hatte nicht das Gefühl, dass ich sehr ernst genommen wurde. »Du bist ja gar nicht so doof, wie man es von einem Model erwartet«, galt als Kompliment.

Ärgerlich fand ich doch eher die inszenierten Zickenkriege. Als Julia Stegner mich zum Beispiel als das Gesicht der Berlin Fashion Week ablöste, hieß es gleich: Julia schnappt Eva den Job weg! Blödsinn, mein Vertrag lief einfach aus.

Mit Julia hatte ich schon einen meiner ersten (gelungenen) Auftritte in den Medien. Es war in einer Dokumentation von Arte. Das Team begleitete während der New Yorker Schauen Julia, die damals gerade erst anfing, und mich, den alten Hasen. Julia hatte mich dann in wenigen Monaten überholt und rannte mit ihrem Erfolg davon. Mich hat’s gefreut. Für sie persönlich. Und dafür, dass den deutschen Models durch sie mal ein bisschen Beachtung geschenkt wurde.

DREISSIG

ES IST NOCH NICHT LANG HER, dass ich 30 geworden bin. Für ein Model, mehr als für jede andere Frau, ist die 30 eine Zahl, vor der man sich zu fürchten hat. Älter werden ist in diesem Job nicht erlaubt. Unsere Geburtsdaten werden von den Agenturen besser gehütet als ein Staatsgeheimnis. Von Kunden wird man trotzdem immer nach seinem Alter gefragt. Ich kenne Models, die deshalb seit Jahren ihren 24. Geburtstag feiern. Sie können nicht mehr behaupten, dass sie 16 sind und 24 wird gerade noch so akzeptiert. Mir kam dieses Spiel immer albern vor und ich habe mich geweigert, dabei mitzumachen. Für mich ist eine 28-jährige, schöne Frau, die alles hat, was ein Model ausmacht, und darüber hinaus noch ein wenig Lebenserfahrung mitbringt, nicht weniger für einen Job geeignet als eine Frau, die nicht so alt ist. Vielleicht ist sie deswegen sogar besser geeignet. Trotzdem schwindelt sie sich jünger. Warum? Viele Designer, Werbekunden und Fotografen ziehen das Junge dem Bekannten vor. Die ganze Modebranche dreht sich darum, alle sechs Monate etwas komplett Neues zu erfinden, und die Mädchen sind davon nicht ausgenommen. Jede Saison gibt es eine Handvoll Models, von denen vorher noch niemand gehört hat und die dann als große Entdeckung gefeiert werden. Sie teilen sämtliche großen Laufsteg- und Werbejobs unter sich auf – bis sie wieder weg sind. Oft verschwinden sie genauso schnell, wie sie aufgetaucht waren. Es bleibt ihnen ja auch keine Zeit, sich das anzueignen, was ein gutes Model von einem Mädchen mit hübschem Gesicht und langen Beinen unterscheidet. Zum Beispiel Selbstbewusstsein. Oder die Fähigkeit, vor der Kamera abwechslungsreich zu sein. Natürlich gibt es auch junge Mädchen, die hochprofessionell in ihrem Job sind. Aber eine interessante Persönlichkeit sind mit 16 wohl die wenigsten.

Ich habe mit jedem Jahr mehr gehofft, dass es Kunden gibt, die gerne mit »älteren« Frauen arbeiten. Und die gibt es wirklich. Oft genug habe ich aber auch den Moment erlebt, in dem die einzige Reaktion auf mein wahres Alter ein paar hochgezogene Augenbrauen waren und das Interesse an meiner Person plötzlich geringer wurde.

Es ist schon eine Weile her, dass ich zu Castings gegangen bin. Da saß ich dann in London als Mitte 20-Jährige zwischen lauter Teenagern und habe mich gefragt: Was machst du eigentlich hier? Die Mädels waren total aufgedreht, für sie war das alles noch spannend. Ein Abenteuer. Ein wenig habe ich sie darum beneidet. Es war kein schönes Gefühl, nicht mehr dazuzugehören. Einerseits. Andererseits war ich auch froh, nicht mehr in ihrem Alter zu sein. Gerade unter jungen Models gibt es, wie unter allen Mädchen, viel Neid und Konkurrenz, sie vergleichen sich ständig und geben damit an, welche tollen Jobs sie gerade ergattert haben. Im Vergleich zu ihnen konnte ich schon viel gelassener sein. Ich musste mir nichts mehr beweisen. Es war das letzte Mal, dass ich auf ein Casting ging. In Deutschland lief es damals schon sehr gut für mich und ich entschied mich dazu, meine Karriere dort voranzutreiben. Wenn ich heute gebucht werde, dann nicht mehr als »Großes Mädchen, blond, blauäugig«, sondern als Eva Padberg. Eine schöne Bestätigung, dass sich die Arbeit der letzten 15 Jahre doch bezahlt gemacht hat.

Als ich auf die 30 zuging, war ich für diesen Schritt dankbar. Ich fühlte mich erwachsener und verantwortungsvoller als noch mit Anfang 20. Weniger ungeduldig und von Selbstzweifeln geplagt. Nicht mal älter, einfach gereifter (obwohl reif nicht unbedingt das erste Wort ist, mit dem eine Frau beschrieben werden möchte). Ich war in einem neuen Kapitel meines Lebens angekommen und freute mich darauf, herauszufinden, wie es weitergehen würde. Um den großen Geburtstag machte ich mir deshalb keine großen Gedanken. Ich hatte gute Freunde, eine tolle Familie, ein Haus in Berlin und meine zwei Hunde. Eine 3 vorn beim Alter würde daran nichts ändern.

Die Medien sahen das allerdings anders. Auf einen Schlag gab es unzählige Interviewanfragen von Zeitungen und Magazinen. Die Aufmerksamkeit war bizarr. Ich hatte nichts Besonderes erreicht, war nicht mit einem dahergelaufenen Fußballer in die Kiste gestiegen oder hatte einen schlimmen Schicksalsschlag erlitten. Ich hatte das Gefühl, alle würden etwas von mir erwarten. Nur was? Dass ich mich unters Messer legte? Dass ich mit dem Modeln aufhörte und mich stattdessen als Charity-Lady betätigte? Dass ich einen Nervenzusammenbruch erleiden würde? Ich hatte gar nicht vor, mein Leben zu ändern. Das große Interesse konnte ich mir nur damit erklären, dass Model nicht als echter Beruf wahrgenommen wird. Eher schon als glamouröses Hobby, bei dem man viele Flugmeilen sammelt. Man kann seinen Job nicht mal mit kommerziellem Erfolg rechtfertigen. Denn jeder weiß: Das geht nicht ewig weiter und dann musst du was »Richtiges« machen.

Selbst habe ich nie ernsthaft darüber nachgedacht, was mal wird, wenn dieser Teil meines Berufslebens vorbei ist. Mein Mann Niklas hat mich schon mit Anfang 20 gefragt: »Willst du dir nicht mal überlegen, was du mit deinem Leben machen möchtest?« Ich hatte darauf keine Antwort, außer: Mir gefällt das, was ich jetzt mache. Aber er war einfach besorgt und das konnte ich wiederum verstehen. Die Unsicherheit begleitet einen als Model dauernd. Vielleicht klingt »Die Karriere von Eva Padberg« für mich daher manchmal nach mehr, als es eigentlich ist. Ich konnte nie einen Fünfjahresplan aufstellen. Das Geschäft ist sehr willkürlich und unbeständig, so viel hängt vom Zufall ab. Wäre ich zum Beispiel nicht gerade in Paris gewesen, als ein Mädchen für die Eres-Werbung gesucht wurde, hätte ein anderes Mädchen den Job bekommen. Aber so wurde die Kampagne zu meinem Durchbruch.

Aus solchen Chancen etwas zu machen, liegt dann an einem selbst. Dass ich nun schon so lange als Model arbeite, ist eben nicht bloß reine Glückssache. Ich bin gut darin. Und wenn mich dieser Job irgendwann nicht mehr reizt, dann gibt es andere Dinge, mit denen ich mich gerne beschäftige. Die Musik zum Beispiel und das Schauspiel. Niklas fragt schon lange nicht mehr, welchen Beruf ich mal ergreifen möchte. Er sieht, wie viel Spaß mir das Modeln macht und welche Möglichkeiten sich daraus für mich ergeben.

Statt aus meinem 30. Geburtstag eine große PR-Nummer zu machen, entschied ich mich dazu, nur mit einer großen Tageszeitung über mein hohes Alter zu sprechen. Ich hatte das Bedürfnis, denen, die es interessiert, zu erklären, dass das Leben einer Frau nicht mit 30 aufhört – auch nicht, wenn sie als Model arbeitet. Dafür gibt es schließlich genügend berühmte Beispiele, allen voran Claudia Schiffer, die mit jedem Jahr besser aussieht. Ich will hier aber niemandem was vormachen. Es gibt plötzlich Falten in meinem Gesicht, die nicht mit dem Aufwachen verschwinden, und an manchem Morgen stehe ich vor dem Spiegel und denke: Himmel, bist du alt geworden! Ich hatte auch schon mal volleres Haar. Ich muss mehr darauf achten, wie ich mich ernähre. Ich gehe jetzt öfter zum Sport als früher (also ein Mal die Woche statt kein Mal). Der Vorteil daran ist, dass ich heute fitter bin als mit Anfang 20. Ich bilde mir ein: Wenn ich vier Mal die Woche zum Cardio rennen würde, würde ich noch mehr Arbeit bekommen. Aber mir sind jetzt einfach andere Dinge wichtiger. Meine Freunde zu sehen. Zeit zu Hause zu verbringen. Ein Privatleben zu haben.

Es war schön, 20 zu sein. Aber das Ganze noch mal machen? Nein, Danke. Manchmal sehe ich meiner Vergangenheit direkt ins Gesicht, wie neulich bei einem Fotoshooting mit zwei 17-jährigen Mädchen. Wir unterhielten uns und eines der Mädchen sagte plötzlich: »Die Visagistin hat mir gerade erzählt, dass du schon dreißig bist. Wow, in dem Alter möchte ich auch noch so toll aussehen!« In dem Alter? Das hat gesessen. Es war nett gemeint und in dem, was sie sagte, lag Bewunderung und Respekt. Trotzdem konnte ich nicht anders, als zu denken: »Kindchen, komm du mal in mein Alter, dann wirst du sehen, wie blöd und verletzend das gerade klang.« Mit 30 darf man sich ja wohl ein wenig Bissigkeit erlauben, oder?

DROGEN

DIE FRAGE KOMMT ZWAR IMMER WIEDER, aber ich bin wirklich die Falsche, um über Drogen im Modegeschäft auszupacken. Ich habe nie welche genommen und daher auch nicht mitbekommen, wenn andere sie nahmen. Da musste mich schon meine ältere Schwester Dani aufklären. Als sie mich einmal zu einem Fotoshooting in Paris begleitete, kam sie ganz aufgeregt zu mir: »Die Stylistin und der Fotograf sind gerade zusammen auf die Toilette gegangen!« Meine Reaktion darauf: »Echt? Und was glaubst du machen die da?« Dani rollte bloß mit den Augen.

Mit Anfang 20 habe ich es nicht hinterfragt, wenn Leute bei der Arbeit, sagen wir mal: extrem begeisterungsfähig waren. Ich wusste ja nicht, woran man einen Koksrausch erkennt. Für meine Naivität bin ich im Nachhinein dankbar. Denn ich verstehe inzwischen, wie verführerisch es sein kann, dabei mitzumachen. Der Stresspegel ist konstant hoch und man arbeitet zu unmöglichen Zeiten unter großem Druck, gleichzeitig wird die ganz Zeit auf Party gemacht. Meiner Agentur in Deutschland war das nur zu bewusst. Bevor ich zum ersten Mal nach New York ging, haben sie mir zur Abschreckung lauter Geschichten über die Exzesse der 90er-Jahre erzählt, als es in Manhattan wild zugegangen sein muss. Dann steckten sie mich sicherheitshalber auch noch in eine Wohnung mit Mädchen, die ähnlich brav waren wie ich.

Als ich in New York ankam, wurde mir klar, warum die Modeszene hier einen so notorischen Ruf hatte. Schließlich wurde man ständig zum Feiern eingeladen. Nach einem Casting standen fast immer ein paar Party-Promoter vor der Tür, die von den Clubs dafür bezahlt wurden, möglichst viele hübsche Mädchen einzuladen. Daran konnte man sich gewöhnen. Wir mussten nicht anstehen, wir mussten keinen Eintritt zahlen, wir bekamen unsere Wodka Cranberries umsonst. Wir mussten auf unserem Platz hinter der Samtkordel noch nicht einmal besonders schick aussehen, nur wie Models. Einer der Promoter, mit dem ich mich in New York angefreundet hatte, schickte mir zum Geburtstag eine Limousine vorbei, die mich und die Mädels, mit denen ich feierte, zum Club brachte. Total kitschig, aber irgendwie war es auch schmeichelhaft, so hofiert zu werden. Da gab es sicher auch Mädchen, die zu dem, was neben Drinks und Aufmerksamkeit angeboten wurde, auch nicht Nein sagten und dann zwei Nächte lang durchfeierten. Ich lag meistens um Mitternacht im Bett.

Meine Partyzeit kam erst mit Mitte 20, nachdem wir nach Berlin gezogen waren und als ich anfing, Musik zu machen. Da war es normal, dass ich an zwei Tagen in der Woche erst um sieben Uhr morgens ins Bett ging, gerade wenn wir auf Tournee waren. In der Musik- und besonders in der Clubszene ist das Thema Drogen noch präsenter als im Modegeschäft und wird viel offener ausgelebt. Ich bin einigermaßen überrascht, wie oft ich vor Gigs gefragt werde, ob ich denn noch »Etwas« bräuchte, um »zu feiern«. Nein, Danke. Ich habe schon vor langer Zeit entschieden, einigermaßen gesund zu leben. Ich trinke keinen Kaffee, rauche nicht, gehe regelmäßig zum Sport und ernähre mich bewusst. Warum sollte ich mir das am Wochenende durch ein paar Gramm Chemie wieder kaputt machen?

Ich will mich hier nicht als Moralapostel aufspielen (was in der Clubszene übrigens gar nicht gut ankommt), denn jeder muss seine eigenen Entscheidungen treffen und Fehler machen. Wenn ich heute Abend weggehe und erst morgen früh wieder zu Hause bin, dann weil ich mich wahnsinnig gut amüsiert habe. Weil mir die Musik gefiel, der DJ, den ich unbedingt hören wollte, erst um 5 Uhr aufgelegt hat und ich danach noch mit Freunden in der Dönerbude versackt bin. Das muss ich nicht jedes Wochenende erleben. Es sind Ausnahmeabende, die ohne Drogen viel länger in Erinnerung bleiben.

ESSEN

ICH BIN DURCHS MODELN ZUM ESSEN GEKOMMEN. Verrückte Geschichte, stimmt aber. Und so fängt sie an: Während meiner Zeit in Mailand hatte ich einen Fahrer, der nichts mehr liebte, als zu essen. Normalerweise ist es den Chauffeuren, die einen durch die Gegend kutschieren, relativ egal, wann und ob man überhaupt isst. Da man zwischen Terminen meistens kaum Zeit hat, Essenspausen einzulegen, verdrückt man höchstens einen Schokoriegel auf dem Rücksitz. Dieser italienische Fahrer aber hat jeden Tag religiös Mittagspause gehalten und da ich nun mal auch im Auto saß, nahm er mich mit. Er kannte die besten Restaurants der Stadt und so fing ich mit Anfang 20 an, mich zum ersten Mal für Essen zu begeistern. Ich fand heraus, dass man von Büffelmozzarella schwärmen kann, hauchdünner Parmaschinken süchtig macht und es kaum etwas Besseres gibt, als ein vernünftiges Steak.

Bis dahin war ich bei Essen, milde gesagt, skeptisch. Als Kind hätte ich jeden Tag am liebsten nur Omas Milchreis, Hefeklöße und Pfannkuchen gegessen. Omas gute Küche konnte ich bloß leider nicht mit auf Reisen nehmen und nachdem ich mich viel zu lange hauptsächlich von Spaghetti mit Ketchup ernährt hatte, wagte ich mich langsam auch an andere Gerichte. In Japan, wo ich anfangs sogar von Sojasoße überfordert war, stieß ich irgendwann auf köstliche, mit Thunfisch gefüllten Reisecken, die mit Seegras umwickelt sind und die man dort an jeder Tanke kaufen kann. Die ebneten mir den Weg für das Leibgericht der Modebranche: Sushi. In Paris entdeckte ich meine Leidenschaft für Käse. Eine Offenbarung! Ich wohnte dort eine Zeit lang bei einem Bekannten meiner Bookerin zur Untermiete. Bei ihm im Haus gab es einen kleinen alten Käseladen, in dem er Stammkunde war, und dort erfuhr ich, dass in Asche gewendeter Ziegenkäse genauso unwiderstehlich ist wie eine ordentliche Schicht Schimmel auf einem Mont-d’Or. Selbst bei meiner Hochzeit war die Torte nicht so wichtig wie die Käseplatte um Mitternacht.

Ein andere große Schwäche von mir: Fast Food. Für einen guten Burger kann ich mich so begeistern, dass ich in Japan jedes Mal vom Flughafen direkt zur nächsten Filiale von Mos Burger gefahren bin. Ich liebe bestellte Pizza und Fettiges vom Chinesen. Nur bei meinen brasilianischen Mitbewohnerinnen in New York konnte ich nicht mithalten. Sie lebten fast ausschließlich von einem »Salat«, der mit Fleisch und Mayonnaise angerichtet war und mit zerbröselten Chips dekoriert wurde. Na köstlich.

Dabei gibt es fast nichts, was ich nicht probieren würde. Die frittierten Hühnerfüße, die es auf einem Markt in Thailand gab, habe ich zwar lieber meinem männlichen Kollegen überlassen. Aber wenn mir jemand ein Gericht empfiehlt, dann koste ich auch Kutteln. Beim Essen kann man die Kultur eines Landes am besten kennenlernen, deshalb hält sich mein Verständnis für Leute, die überall immer das Rinderfilet oder das Schnitzel bestellen, in Grenzen.

Ich bilde mir schon was darauf ein, dass meine Thüringer Rouladen und Klöße bisher alle internationalen Gäste umgeworfen haben. Noch ein Lieblingsgericht, mit dem man jede hungrige Meute satt und glücklich macht: Maccaroni and Cheese. Eigentlich nichts Besonderes, aber ich habe da ein Hammerrezept mit Weißweinsoße, Bacon, Broccoli und so viel Käse, dass man davon einen Herzanfall bekommen könnte.

Ich vertrete die Einstellung, dass ich essen kann, worauf ich Lust habe – so lange ich mich wohlfühle und einen Ausgleich schaffe (mit Ausgleich meine ich: Sport. Echten, schweißtreibenden Sport und nicht drei Mal am Tag Treppen steigen). Das gilt

© 2011 Diederichs Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH Umschlaggestaltung: Weiss | Werkstatt | München unter Verwendung eines Motivs © Joachim Baldauf Redaktion: Marlene Sørensen

eISBN 978-3-641-06366-5

Weitere Informationen zu diesem Buch und unserem gesamten lieferbaren Programm finden Sie unter: www.diederichs-verlag.de

www.randomhouse.de

Leseprobe