4,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Lebensstil

- Sprache: Französisch

Que connaissez vous de Pierre Levegh? Sans doute qu'il tient le "rôle principal" dans l'accident qui coûte la vie à plus de 80 personnes, dont la sienne aux 24 heures du Mans 1955. Vous avez entendu parler du mélodrame, vécu pendant les 24 heures du Mans 1952, sans en saisir les tenants et aboutissants. Pionnier de la formule 1, il dispute 90 courses, ses fréquentations , dans les années 40, se nomment Sommer, Ascari, Farina, ou Fangio. Pierre Levegh, se pilote dont on a tous entendu parler, sans vraiment le connaître, s'appelle en réalité Pierre Bouillin dans le civil. Son activité professionnelle, passe par le négoce de voitures, la bijouterie et la brosserie fine. De quoi occuper toute une vie, où le sport passion, n'est jamais très loin. Pilote par défit, mais surtout par héritage, entré de plain-pied dans une histoire, qui aurait pu...qui aurait du s'écrire autrement...

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 334

Veröffentlichungsjahr: 2020

Ähnliche

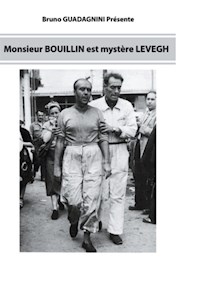

Le Mans 1952, Pierre Levegh, soutenu par son chef mécanicien, vient d’abandonner. En arrière-plan, son épouse Denise est inconsolable.

Sommaire

INTRODUCTION

Chapitre 1 - PIERRE BOUILLIN, L’HÉRITIER DE LA VITESSE

Chapitre 2 - FAITE TAIRE les MOTEURS, AVANT de les FAIRE REVIVRE

Chapitre 3 - PREMIER DRAME À LYON-PARILLY

Chapitre 4 - LES ANNÉES TALBOT-LAGO

Chapitre 5 - GRANDEUR ET DÉCADENCE DES TALBOT

Chapitre 6 - NAISSANCE DU CHAMPIONNAT DU MONDE DE F1

Chapitre 7 - DU CHAMPIONNAT DE F1 AUX 24H DU MANS

Chapitre 8 - LA GRANDE ILLUSION

Chapitre 9 - L’ÉNIGME DE LA BOÎTE PRE-SÉLECTIVE

Chapitre 10 - L’HEURE DE LA REVANCHE A SONNE ?

Chapitre 11 - UNE VICTOIRE POUR L’ESPOIR !

Chapitre 12 - 12 HEURES POUR OUBLIER 24 HEURES !

Chapitre 13 - POUR UNE PARCELLE DE GLOIRE

Chapitre 14 - LE CIRCUIT DE LA PEUR

Chapitre 15 - VOYAGE AU BOUT DE L’HORREUR

Chapitre 16 - LÂCHEZ LES CHIENS POUR LA CURÉE

Chapitre 17 - L’OMBRE D’UN DOUTE

Chapitre 18 - DESTINEE

PALMARES de PIERRE LEVEGH

BIBLIOGRAPHIE

INTRODUCTION

Pierre Levegh, un nom gravé du sceau de l’infamie. Le Mans 11 juin 1955, le plus grand accident marque à jamais la compétition automobile. Un seul nom est sur toutes les lèvres « Levegh » ! 3 ans plus tôt toujours au même endroit, le sort frappe déjà, moins dramatiquement certes, mais de manière tout aussi pathétique. Sans les 24 heures du Mans 1952, 1955 n’aurait sans doute jamais existé. Fatalitas, « M » le maudit, devient « L » le lynché !

Qui se cache derrière ce pseudonyme ? Pierre Bouillin, héros ou antihéros romanesque, l’opinion reste aujourd’hui encore partagée. Y’ a-t-il du mister Hyde derrière ce docteur Jekyll ? Le doute subsiste encore, Bouillin homme de « pierre » ?

Difficile d’apporter des réponses à toutes ces questions, tant le personnage reste complexe et secret. Dédoublement de personnalité, ou pas, une certitude, le pilote, présente un comportement différent de l’homme de tous les jours.

Je m’efforce, dans ce livre, d’apporter quelques éléments de réponses à toutes ces questions. La plupart d’entre elles, malheureusement, sont emportées dans la tombe par l’intéressé, en ce sinistre samedi de juin 1955. Pour m’y atteler, je revisite, entre autres, trois des ouvrages écrits sur ce drame : « Mon Ami Mate » par Chris Nixon, « 11juin 1955 » par Michel Bonté et « Le Mans 11 juin 1955 la tragédie » par Christopher Hilton.

Chapitre 1

PIERRE BOUILLIN, L’HÉRITIER DE LA VITESSE

Le passé ou l’histoire de nos familles, guide souvent notre avenir, Pierre Bouillin ne peut enfreindre la règle. Bercé depuis sa plus tendre enfance, par les exploits de son oncle maternel Alfred Velghe, comment « le petit Pierre », aurait pu échapper au milieu automobile.

Le « tonton » Alfred est né à Courtrai le 16 juin 1870. Si nous partons du principe, que Torino Asti Torino disputé le 18 mai 1895, reste le point de départ de la compétition automobile en Europe, « l’oncle Alfred », n’est pas loin d'être l'un des premiers pilotes. En effet, Louis et Emile Mors, lui confient une de leur création, lors de la course St Germain en Laye Vernon du 20 octobre 1898. Le pari s’avère gagnant, Alfred Veghe sous le pseudonyme de « Levegh » s’impose sur les 126 Km du parcours.

L’anagramme de son nom lui porte bonheur, il décide de le garder pour le reste de sa carrière. L’année 1899, se présente bien. Le 30 juillet, Levegh termine 2e de Paris-Saint Malo, derrière « Anthony », plus connu sous son nom de coureur cycliste, Henry Robert Debray. Le 1er septembre il remporte Paris-Ostende toujours sur Mors. Le 17 septembre, Léonce Girardot sur Panhard Levassor est le seul à le devancer dans Paris-Boulogne, enfin le 1er novembre, c'est le triomphe dans Bordeaux-Biarritz.

Alfred « Levegh » est désormais reconnu comme un pilote redoutable. 1900, va être le couronnement de sa carrière. Le 30 mars, il remporte la course de côte internationale de la Turbie, puis celle de l’Estérel le 1er avril. Retour aux courses entre villes de provinces, avec une 5e place dans Nice-Marseille-Nice, puis le 3 et 4 juin pour un nouveau succès sur Bordeaux-Périgueux-Bordeaux. Le 14 juin, il prend le départ de la première édition de la Coupe Gordon Bennett disputée entre Paris-Lyon. Alors qu’il mène et qu’une nouvelle victoire se dessine, il est contraint à l’abandon sur ennuis mécaniques.

Disputé entre le 25 et le 28 juillet, Paris-Toulouse-Paris, représente le plus beau succès d’Alfred Levegh. La course rentre dans le cadre de l’Exposition Universelle de 1900, elle-même impliquée dans les Jeux Olympiques de Paris. La prime au vainqueur, représente la coquette somme de 8 000 francs. À la fin de l’année Levegh est désigné « Driver of the Year », devenant ainsi, « officieusement » numéro 1 mondial.

Considérant sans doute qu’il ne peut pas faire mieux, il met un terme à sa carrière lors de la 2e édition de la Coupe Gordon Bennett en 1901. Atteint d’une phtisie pulmonaire, une forme de tuberculose, il en décède à 34 ans le 28 février 1904 à Pau. Ses obsèques ont lieu 5 jours plus tard, en l’église de la Sainte Trinité de Paris. Il est ensuite inhumé dans le caveau familial, au cimetière du Père Lachaise.

Pierre né le 22 décembre 1905 à Paris, n’a donc jamais connu son oncle. Adolescent, sa passion de la vitesse se traduit d’abord par le patinage sur glace. Rapide et adroit, il est repéré par les dirigeants du club de hockey du CSH Paris, qui réussissent à le convaincre de prendre une licence au cours de l’année 1923. Bien que sa technique soit encore frustre, il se distingue par une vitesse de patinage et un changement de carre cross en main très prometteur. Du coup bien que junior, il est vite incorporé dans l’équipe fanion du club parisien. Le 17 novembre 1923, il fait le déplacement en Belgique, face à l’équipe d’Anvers.

Les parisiens s’inclinent 1 à 2, mais Pierre a tapé dans l’œil des sélectionneurs de l’équipe de France de Hockey. Il est retenu comme réserviste, dans l’équipe qui doit participer aux prochains Jeux Olympiques de Chamonix en 1924.

L’expérience en tricolore s’arrête là, néanmoins Pierre continue de faire le bonheur de son club. Le 25 janvier 1925, le CSH Paris, retrouve en finale du championnat de France, le redoutable Chamonix Hockey Club. Le club savoyard incontestablement numéro 1 français, avec une équipe plus expérimentée, donne la leçon 4 à zéro aux jeunes parisiens. Les deux joueurs qui ressortent du lot pour le CSHP, sont Hubert Grunwald et Pierre Bouillin.

Pierre, n’est pas à proprement parlé un séducteur. Sa tendance réservée et timide lui interdisent Toutefois son côté « petit jeune homme » (il ne dépasse pas 1m65), sportif, bien élevé, aux traits réguliers et au regard ténébreux, ne manque de faire tourner les têtes, de la gente féminine. Il plaît aux jeunes et aux moins jeunes avec son look de « gendre idéal ». Celle qui a ses faveurs, s’appelle Marie Josèphe Claire Christiane Auber, réputée pour son humour, tout le monde l’appelle Christiane. Les deux tourtereaux, régularisent leur union dans le 5e arrondissement à Paris, le 31 décembre 1926. Pierre vient de fêter ses 21 ans moins de 10 jours plus tôt, Christiane est de 6 ans son aînée.

Leurs différences les ont rapprochés, elles vont être sans doute la cause de leur séparation. Pierre, pour oublier se replonge dans le sport. Finit le badinage et le patinage, il se tourne vers le tennis avec un certain succès, mais aussi vers le golf et la voile. Malheureux en amour, outre le sport son activité professionnelle occupe le reste de ses journées. Rigoureux et méticuleux, il gravit vite les échelons, chez le grand concessionnaire Ford parisien pour lequel il travaille. Toujours froid et distant au premier abord, il réserve ses sentiments, à un cercle restreint d’amis sûrs. De l’automobile de tous les jours, à la compétition, il n’y a qu’un pas, qu’il ne va pas tarder bientôt à franchir.

Pierre a désormais la trentaine, le « petit jeune homme » a mûri sa silhouette s’est un peu épaissie, un début de calvitie ronge son crâne. Il engage sa Bugatti T57t fraîchement acquise dans la Coupe de Printemps sur le circuit routier de Montlhéry, le 2 mai 1937.

Cette T57 est une merveilleuse mécanique de luxe avec 140cv, bien trop sage par rapport à la version sport qui en développe 180, ou encore au modèle à compresseur qui atteint les 200cv. Le plateau proposé, pour cette première course, est d’un niveau modeste. Néanmoins deux pilotes Eugène Chaboud, et Georges Raphael Béthenod de Montbressieux, alias « Raph » sortent du lot. Les deux jeunes gens aux volants de Delahaye 135CS, commencent à se faire un nom dans le milieu. Handicapé par le manque de puissance de sa Bugatti, Pierre fait ce qu’il peut, pour finir à une honnête 5e place. L’expérience de Joseph Paul, fait la différence pour la victoire, face à la jeunesse de Chaboud 2e et de « Raph » 3e.

Après cette première expérience Pierre Bouillin, décide de la prolonger le 6 juin dans les 3 heures de Marseille, disputées sur le circuit de Miramas. La concurrence est autrement plus relevée, avec 27 voitures engagées. Parmi les concurrents, les deux meilleurs français du moment Jean Pierre Wimille sur Bugatti T59 et Raymond Sommer sur Talbot 150C. L’épreuve, se déroule sous la formule de 3 manches d’une heure chacune, dans laquelle il s’agit de faire le plus grand nombre de tours possibles.

Dans la première manche, Wimille et Sommer sont aux deux premières places en ayant bouclé 27 tours. Pierre, toujours en manque « de chevaux » termine 12e avec 23 tours. Sommer profite d’un début de problème moteur de Wimille, pour s’imposer dans la seconde manche avec 32 tours. Pierre, plus à l’aise, finit 9e avec 30 tours. Dans la dernière manche, le moteur de Wimille lâche, laissant Sommer seul pour la victoire. Derrière Gianfranco Comotti et Albert Divo, tous deux sur Talbot complètent le podium. Pierre Bouillin termine 8e au classement final des 3 manches.

Notre parisien, s’engage encore une fois à Montlhéry, dans la Coupe d’Automne le 19 septembre. L’épreuve tourne court, une casse moteur aux essais, le contraint à déclarer forfait pour la course.

Loin de se décourager, Pierre tire la conclusion de sa première saison de course. Sa magnifique Bugatti, est inadaptée à la compétition. Il lui faut une voiture à la fois performante et polyvalente. Son choix se tourne vers une Talbot Lago 150C.

Anthony Lago, a repris en 1934, la vieille marque Talbot-Darracq, à bout de souffle. Lago, vénitien d’origine, a fait ses premières armes chez Wilson en Angleterre. Il décide de refondre profondément les modèles pour le salon 34, avec 4 bases retravaillées, surbaissées, équipées de nouveaux moteurs et de boîtes pré-sélectives Wilson. La compétition n’est pas oubliée, la firme de Suresnes présente au salon 1936, une version course de sa T 150, la « C » équipée d’un moteur double arbre à cames de 3 litres.

Pierre Bouillin, est particulièrement convaincu par ce modèle vu au cours de l’année 1937, répondant aux nouvelles normes de type « découvert sans capote ». La machine, dépasse à peine les 1000 kg, pour une vitesse maximum de 215 km/h. De plus Pierre, va pouvoir bénéficier de la nouvelle version, équipée d’un moteur 4 litres de 175cv.

Le parisien, réalise un premier rêve, participer aux mythiques 24 heures du Mans. La course en est à sa quinzième édition, après l’annulation de l’édition de 1936, à cause des grandes grèves du printemps. Histoire de bien marquer les esprits, Pierre s’engage sous le nom de « Levegh » en hommage à son oncle, un patronyme, pas toujours simple à porter. Pour la course du 18 et 19 juin 1938, Pierre a la chance de partager le volant avec Jean Trévoux, un normand de son âge, mais beaucoup plus expérimenté. Considéré comme un spécialiste du rallye, Jean participe pour la 6e fois à la course mancelle.

L’usine Talbot n’est officiellement pas présente, néanmoins, elle soutient la participation de six T 150 dont deux coupés, sur les 42 machines engagées. Delahaye avec 7 voitures et Alfa Roméo, en l’absence de Bugatti font t’office de favoris.

Comme prévu, « le sanglier des Ardennes », Raymond Sommer trace la route dès le départ, sur son Alfa 2,9 litres à compresseur à double étages. Derrière Chiron sur Delahaye et Etancelin sur Talbot, sont les plus entreprenants. Philippe Etancelin, ne s’en laisse pas compter et échange régulièrement la première place avec Sommer, lors de la première heure. À 17 heures, on signale déjà 3 abandons, dont la Delahaye de Comotti-Divo sur rupture de boîte. Une heure plus tard c’est l’autre Delhaye de Chiron Dreyfus qui manque à l’appel. Au premier ravitaillement, Jean Trévoux passe le relais à Levegh en 4e position.

Le coupé Alfa de Sommer-Biondetti, se montre toujours aussi rapide, battus en vitesse pure, les Delahaye jouent sur leur fiabilité. Fiabilité toute relative à 19 heures, une 3e Delahaye abandonne, celle de Mougin-Mazaud. Les choses se présentent mal pour les françaises. Jean Trémoulet qui partage le volant de la Delahaye N°15 avec Eugène Chaboud marque une pose à Arnage. À la nuit tombée, la meilleure Talbot d’Etancelin-Chinetti, alors 2e, renonce avec un problème de soupapes.

A minuit Sommer-Biondetti, caracole avec 6 tours d’avance. Pour la 2e place la lutte s’engage avec Chaboud-Trémoulet, Trévoux-Levegh et la Delage de Gérard-de Valence. Cette dernière renonce peu après. Les abandons se succèdent pendant la nuit. Les Talbot de Rosier-Huguet puis celle de Carrière-Le Bègue, ainsi que la Delahaye de Monneret-Loyer. À l’aube, alors que l’on se réjouit de la seconde place des outsiders Trévoux-Levegh, un début d’incendie probablement dû à un court-circuit, cloue la Talbot à son stand. Dans le même temps celle de Mathieson- Lord de Clifford, abandonne également.

À deux heures de l’arrivée, l’Alfa Roméo de Sommer-Biondetti possède 14 tours d’avance, sur deux des trois Delahaye encore en course, de moins en moins valides. Peu après l’inconcevable se produit. L’Alfa N°19 s’arrête à Arnage, Raymond Sommer, ne peut que constater un bris de moteur. C’est la voie royale pour Chaboud-Tréboulet, qui quelques heures plus tôt parlait d’abandonner, victime d’une boîte récalcitrante. Avec 3180 km 940 à 132,539 km/h, le record de l’épreuve n’est pas battu. Serraud-Giraud Cabentous, sur une autre Delahaye sont 2e à 2 tours et Prénant-Morel, sur le coupé Talbot encore en course 3e à 16 tours.

Pierre Levegh, est partagé entre la déception d’une victoire accessible et la satisfaction de faire désormais partie, du petit cercle des pilotes représentatifs. Par reconnaissance, ses collègues drivers, ne tardent pas à lui attribuer le sobriquet de « l’évêque », à l’image de son caractère « gai et enjoué ».

Pour Pierre et Jean Trévoux, une deuxième occasion se présente les 9 et 10 juillet pour les 24 Heures de Spa Francorchamps. L’Automobile Club de Belgique a crée cette épreuve, un an après l’originale sarthoise. Dans les années 30, sans en avoir la même dimension, cette compétition, permet de donner un prolongement, à l’épreuve mancelle. Pour cette édition 1938, nous retrouvons les principaux protagonistes du mois précédent, avec 25 voitures au départ. Les malchanceux restent aussi les mêmes. Sommer-Biondetti encore au commandement sont éliminés sur rupture de transmission et Levegh-Trévoux sont victimes d’un accident. Alfa Roméo se console de son échec manceau en remportant la victoire avec Pitacuda-Severi devant Gérard-Monneret sur Delage à 1 tour.

Engagé avec sa Talbot au 12 heures de Paris le 11 septembre 1938 à Montlhéry, Pierre finalement renonce à courir. Notre parisien, sort la tête des voitures, pour se trouver soudain une accroche provinciale du côté de l’Oise. La nouvelle élue se prénomme Denise.

Denise, Marthe, Valentine, Maurey est née à Trie Château le 3 novembre 1908. Elle est la fille de Robert Maurey, lui-même l’héritier de la Manufacture Maurey-Deschamps, une entreprise familiale spécialisée dans la brosserie fine, peignes et garnitures de toilette. Située à Trie Château, cette commune du Vexin Français, nichée en lisière de la Normandie compte 783 âmes. La Société Maurey-Deschamps, emploie régulièrement entre 80 et 100 personnes pour une chiffre d’affaire de 243 000 francs, sous les marques « Aux Phénix », « A l’Hirondelle », « Au Griffon » et « A l’industrie ».

Depuis le milieu du 19e siècle, brosserie et tabletterie sont les deux mamelles de l’industrie dans l’Oise. La vallée du Thérain (région du Beauvaisis) et la Vallée d’Automne, aux confins de la l’Aisne, sont les deux foyers de population de cette industrie. Jusqu’à 7000 employés se consacrent à cette activité pendant les années 1911/1912, avant que la concurrence japonaise et le premier conflit mondiale, ne fassent tomber le nombre à moins de 4000, dans les années 30.

Dans l’enclave de Trie Château, Maurey-Deschamps, s’est forgée une réputation haut de gamme, avec l’utilisation de poils en soie de porc, rehaussée de support en nacre. Denise Maurey allie discrétion, efficacité, et disponibilité, dans son rapport avec les gens. Comme Pierre, elle sort d’un premier mariage douloureux en 1930, avec Henri Eugène Schneider. Les grandes souffrances sentimentales, rapprochent souvent deux êtres.

Pendant que les bruits de bottes, raisonnent déjà à la conférence de Munich de septembre, la course continue en 1939. Pierre entame sa saison le 31 mai au G.P d’Anvers. 15 voitures sont au départ, d’une épreuve disputée en 3 manches de 17 tours, avec un classement scratch sur le total des manches. Il est au volant de son habituelle T 150C, Raoult Forestier roule avec un modèle identique. La concurrence réside, en deux Alfa Roméo pour Farina et Sommer, trois Delhaye et deux Delage pour le « motard » Georges Monneret et Louis Gérard.

La première manche est extrêmement serrée. « Nino » Farina, l’emporte devant son équipier Raymond Sommer, la Delahaye de Robert Mazaud et la Delage de Monneret. Pas plus de 5’’ séparent les quatre voitures. Levegh termine 6e dans les roues de Gérard à 55’’ du vainqueur.

La deuxième manche se veut conforme à la première, sauf que Mazeaud est éliminé sur problème mécanique et Louis Gérard sur accident. En conséquence Pierre finit 4e à 2’04’’ du duo Farina Sommer toujours roues dans roues. La dernière manche revient à Raymond Sommer devant « el dotore » Farina, c’est toutefois insuffisant pour souffler la victoire à l’italien. « Jojo la moto » est logiquement 3e devant « l’évêque ». Pour Pierre cette 4e place représente une grande satisfaction, d’abord parce qu’il est resté à distance raisonnable des leaders, ensuite parce qu’il devance Forestier sur Talbot et surtout Eugène Chaboud, vainqueur sortant au Mans.

Pour rester sur le Mans, le G.P du Luxembourg, placé le 4 juin, deux semaines avant le grand rendez-vous sarthois, représente une préparation idéale. Il s’agit de la première édition de cette course, pour commémorer le centenaire du traité de Londres en 1839, donnant l’indépendance au Grand-Duché vis-à-vis de la Belgique. Tout un symbole au moment où l’Allemagne, vient de faire main basse sur la Tchécoslovaquie.

Faute de présenter un plateau en quantité, avec 10 machines, les organisateurs ont donné dans la qualité. Jean Pierre Wimille, fidèle à Bugatti, fait sa rentrée. Il devra batailler ferme, avec trois Alfa Roméo 8C d’usine à compresseur, attribuées à Biondetti, Farina et Villoresi. Levegh, fait figure de parent pauvre avec sa Talbot. Surprise aux entraînements, le français profite de l’impréparation, ou des problèmes mécaniques des uns et des autres, pour s’octroyer le meilleur temps.

50 tours de 4,556 km sont à couvrir. Comme prévu, Wimille est le plus tranchant, néanmoins Giuseppe Farina lui offre une résistance acharnée, jusqu’au 24e tour où son moteur rend l’âme. Au 45e tour, Raoul Forestier (Talbot) est accidenté. Jean Pierre Wimille, laisse son second Clemente Biondetti à 1 tour. Pierre Levegh très bon 3e, résiste jusqu’à ’ à la fin à l’Alfa Roméo d’Emilio Villoresi classée 4e et la Delahaye 135CS de Robert Mazaud 5e.

Le retour de Jean Pierre Wimille est l’une des principales attractions de cette 16e édition des 24 heures du Mans. Le parisien sur son « tank » Bugatti, vainqueur de l’édition de 1937, peut compter sur Pierre Veyron comme équipier. Son duel éternel, avec son ami Raymond Sommer en équipe cette année, avec Prince Bira sur Alfa Roméo, fait saliver tous les amateurs. Histoire d’animer un peu plus la course, l’A.C.O , attribue une prime de 1000 francs, au leader du classement à la fin de chaque heure.

Derrière les favoris, les outsiders ne manquent pas. Les Delahaye vainqueurs sortantes, sont en nombre avec 8 machines au départ, il ne faut pas oublier aussi les deux Delage. Chez Talbot, l’usine se fait représenter, par l’intermédiaire de Luigi Chinetti avec 3 voitures dont une Lago SS pour Lebègue-Levegh. 3 autres Talbot indépendantes sont aussi prévues. Deux Lagonda, menacent les françaises, en complément de l’Alfa Roméo 2500 SS de Sommer.

Pour Pierre Levegh, faire partie du « team Chinetti » est un excellent choix. Le futur fondateur du North Américan Racing Team, possède déjà une sérieuse expérience de l’organisation d’une écurie. Son association avec René Lebègue, rallye man de base, mais aussi à l’aise en endurance, semble prometteuse.

La plupart des voitures, viennent par la route, avec les inconvénients que cela représente. Ainsi, pour le pesage du jeudi, la Bugatti qui vient d’Alsace et l’Alfa de Milan avec Sommer au volant, arrivent 15 minutes avant la clôture. Bugatti, n’est pas au bout de ses peines. Wimille casse son moteur aux essais à Maison Blanche. Robert Aumaitre, le chef mécanicien fait des miracles. Des pistons neufs, sont expédiés de Molsheim pour la gare de l’Est et ensuite récupérés pour venir par la route jusqu’au circuit. Le « grand Robert » travaille ensuite avec toute son équipe, pour que la Bugatti soit réparée le samedi matin.

Le temps est couvert et lourd à 16 heures. Au moment des hymnes, le « Deutch land Uber Ales » est copieusement sifflé, traduisant bien l’hostilité grandissante, avec nos voisins d’outre-Rhin.

Au baisser du drapeau la Lagonda N°5 de Dobson est la plus prompte. Luigi Chinetti Talbot N°2 part juste derrière et prend le commandement dans les Hunaudières. Seule, la Delahaye N°11 de Bel Croix reste plantée. À la fin du premier tour, Chinetti est toujours devant Dobson. Mazeaud sur la Delahaye N°15 vire en 3e position devant Wimille Bugatti N°1 et Lebègue Talbot N°5, 5e. La Delahaye N°11 démarre enfin avec un tour de retard.

Dès le 3e passage, la situation bouge. La Delage N°21 de Gérard, partie en 6e position ouvre la route, Wimille devient 2e. L’écart grandit à 22’’ au 7e tour, pendant que la Talbot de Chinetti montre des signes d’essoufflement. Gérard décroche, la première prime de 1000 francs à 17 heures devant la Delahaye de Mazaud N°15 à 50’’, la N°16 de Paul à 53’’, Wimille victime d’un début de grippe n’est plus que 4e à 1’10’’.

18h30, l’heure des premiers ravitaillements, l’Alfa de Sommer-Bira, perd toute chance. Un changement de bougies suivi du remplacement du joint de culasse, les condamne pour la victoire. Prince Bira repart une heure après. Après 3 heures de course, la Delage de Gérard-Monneret mène devant la Delahaye de Mazeaud-Mougin et 3 Talbot, la N°7 de Morel-Bradley, la 2 de Chinetti-Mathieson et la 9 de Lebègue-Levegh 6e. À 20h00, Mazeaud-Mougin, précède de peu Gérard-Monneret. Un peu plus de 539 km ont été parcourus à 148 km/h de moyenne. Suivent en 3e et 4e positions, les Talbot de Chinetti-Mathieson et de Lebègue-Levegh. À la tombée de la nuit vers 21h30, les positions sont stables, la Talbot de Trémoulet-Forestier s’arrête au stand, carter d’huile crevé. 5 minutes plus tard la Delahaye de Bel Croix-Serraud se retourne.

La nuit, devient cauchemardesque pour les Delahaye et les Talbot. À minuit 45, la N°16 de Paul-Trévoux renonce sur panne mécanique. Même chose à 1h18 pour la Talbot N°8 de Massa-Mahé. Heldé-Nime, Talbot N°4, passent plus de temps au stand que sur la piste et jettent l’éponge à 1h22. Un bris de soupape, clouedéfinitivement Chaboud-Giraud Cabantous à 1h50. Après 10h de course, 28 voitures restent en piste.

2h40, la Delahaye de Tête N°15, pilotéeà ce moment par Mazaud, prend feu devant les stands, c’est l’abandon. Une plus tard, la Talbot N°8 de Massa-Mahé, rejoint le cimetière des voitures.

4 h00, nous sommes à la mi-course, la Delage de Gérard-Monneret, mène confortablement devant la Talbot de Mathieson-Chinetti. Wimille a retrouvé tout son allant et pointe 3e avec la Bugatti, juste devant Lebegue-Levegh. 40 minutes plus tard c’est la consternation chez Talbot. Lebegue s’arrête au stand avec la N°5, on change les bougies, pas pour longtemps, l’allumage est H.S. Dernière émotion pour Talbot la N°3 avec Mathieson qui éclate un pneu et sort de la piste. Wimille crève dans les Hunaudières à 8h30 et passe près de la catastrophe. Un amortisseur endommagé et 3 tours perdus semblent sceller le sort de la course.

À 9 heures, Gérard-Monnerais (Delage) ont bouclé 182 tours, Wimille-Véron sont toujours 2e mais à 5 tours. Suivent en 3e et 4e position le duo des Lagonda à 11 et 14 tours. Ultime coup de théâtre à midi, la Delage s’arrête une première fois pour changer les bougies, puis une seconde fois, pour faire ressouder son échappement et changer un ressort de soupape. Les arrêts cumulés, totalisent 42’.

Cette fois, c’est terminé Wimille-Véron (Bugatti) l’emportent en bouclant 3354,760 km à la moyenne de 139,781 km/h (nouveau record). Gérard-Monneret sur Delage 2e à 3 tours, remportent la classe – 3 litres. Dobson-Brackenbury (Lagonda) finissent 3e à 9 tours et Selsdon-Waleran 4e à 10 tours. L’Allemagne, figure aussi au palmarès avec la victoire de Von Schaumburg Lippe-Wencher en moins de 2 litres assortie d’une 5e place à la distance à tours.

Pour Levegh ça marche par deux. Deux participations, deux possibilités de victoires, deux abandons au final…

Chapitre 2

FAITE TAIRE les MOTEURS, AVANT de les FAIRE REVIVRE

Après les 24 heures du Mans, Levegh fait sa rentrée sur sa Talbot personnelle, lors du G.P du Comminges disputé à Saint-Gaudens, le 6 août. Une épreuve importante, sous l’égide de la Régie Nationale Renault, renaît après 2 années d’interruption,

Il s’agit de la 12e édition, tous les meilleurs pilotes français du moment sont engagés. Après le forfait de René Dreyfus, 23 concurrents participent aux entraînements. Le circuit du Comminges, long de 11 km, a la particularité d’avoir une ligne droite de 6km. Louis Gérard, sur Delage, réalise le meilleur temps des essais, devant Raymond Sommer et René Lebègue, tous les deux sur Talbot. Levegh fait le 8e temps.

La course comprend 40 tours. La Bugatti de Wimille, qui part en fond de grille va faire le spectacle. Wimille livre un duel sans merci à Lebègue. René, devance Jean Pierre de 4/10, au baisser du drapeau. Raymond Sommer prend la 3e place à 3’20 et Levegh termine 5e à trois tours, derrière la Delage de Louis Gérard. Dans l’ensemble les moteurs, n’ont que peu apprécié, le prolongement de régime dans la ligne droite. Cinq des sept Delahaye sont éliminées, pour un total de dix abandons.

Alors que la situation politique, se tend de plus en plus à l’international, le G.P de Liège se dispute le samedi 26 août 1939, dans le cadre des activités de l’Exposition Universelle. 16 voitures sont présentes aux essais du vendredi. « Raph » sur Delahaye, réalise le meilleur chrono devant Farina sur Alfa Roméo et Lord Selsdon sur Lagonda. Pierre Levegh, se tient juste derrière, avec le 4e chrono.

Les organisateurs, annulent la course le samedi matin, en raison de la mobilisation générale décrétée sur le territoire belge. L’Exposition Universelle, qui devait se prolonger jusqu’au mois de novembre, est interrompue le 3 septembre, jour de la déclaration de guerre. Le 3 septembre, le G.P de la Baule, n’a pas lieu pour les mêmes raisons.

Denise et Pierre, décident d’oublier un temps le bruit du canon, en officialisant leurs destins, le 21 novembre 1939 à la mairie du 16e arrondissement de Paris.

Nous sommes de plein pied dans la « drôle de guerre », qui n’a plus rien de drôle à partir du 10 mai 1940. Les moteurs des bolides, vont se taire pour laisser place à ceux des Panzers. Il faut attendre près de 5 ans, pour que d’autres moteurs de Sherman et de Chaffee, ne viennent remettre de l’ordre, dans la « maison France ».

Le 30 août 1944, le canton de Chaumont en Vexin se libère. Dans leur fuite les allemands détruisent et pillent. L’usine Maurey Deschamps voit ses archives disparaître. La Simca 8 de Denise Bouillin est dérobée, ainsi que la 11cv Citroën de fonction de l’usine.

Tout reste à reconstruire, à partir de la date de la capitulation des armées allemandes, en mai et japonaises en septembre 1945. Au plan sportif, Maurice Mestivier, président de l’AGACI (Association, du Groupement, Automobile, des Coureurs, Indépendants) est le premier à réagir, pour une première mondiale.

Compte tenu des difficultés, avec la pénurie et le rationnement du carburant, Mestivier, s’appuie sur le Général de Gaulle, excusez du peu, pour balayer les réticences administratives de la bureaucratie française. L’organisateur, voit grand le 9 septembre, proposant 4 courses pour la journée. Les Grands Prix du Bois de Boulogne, le nom choisi, sont tracés sur 2,779 km dans les allées du bois,

Une course moto va ouvrir le spectacle, avant les trois épreuves automobiles. La recette de cette manifestation, sera reversée au Comité National de l’Accueil des Prisonniers. Organisateurs et pilotes mobilisés, il faut encore remettre en route, les bolides d’avant-guerre, qui dorment paisiblement dans des garages, ou des granges. Outre le problème de carburant, le manque de pneumatiques, devient le principal souci avec des véhicules « chaussés » depuis 5 ans, de gommes vieillissantes.

En dépit de toutes ces contraintes, 48 motos et 43 voitures sont plus ou moins opérationnelles. La course des « voiturettes », ancêtre de la formule II, porte symboliquement le nom de « Coupe Robert Benoist ». Cet ancien pilote et résistant, trouve la mort en déportation, à Buchenwald en septembre 1944. 12 machines sont au départ pour 36 tours, soit 101,74 km. Aldo Gordini, fils d’Amédée, mène la course de bout en bout, laissant son second Robert Brunet à distance respectable.

Dans la deuxième épreuve, baptisée « Coupe de la libération » 15 voitures plutôt hétéroclites, d’une cylindrée d’1,5 Litre à 3 litres sont réunies, sur la même distance que pour la première course. Les abandons se succèdent, car ce sont des véhicules préparés à la « va vite » avec les moyens du bord. Ils sont seulement 7 à l’arrivée. Henri Louveau sur Maserati l’emporte devant Auguste Veuillet (futur importateur de Porsche en France) à 1 tour et Lascaud sur Amilcar à 2 tours. Le « Président Mestivier », quant à lui finit 5e.

Pour la course phare « la Coupe de Prisonniers » consacrée à la catégorie plus de 3 litres, 43 tours sont à couvrir pour 119,497 km. Le plateau comprend 7 Delahaye, la magnifique Bugatti 50 B de Jean Pierre Wimille accompagné de Type 51, pour Maurice Trintignant et Maurice Balsa. Raymond Sommer fait figure de favori, au volant de la Talbot monoplace à moteur central. 9 retraits sur 16 voitures, encore convalescentes sont à déplorer. Levegh ressort pour l’occasion sa Talbot T150C, et inaugure la liste des abandons.

Sommer prend les commandes au départ, Wimille part en fond de grille, n’ayant pas pu participer aux essais. 4e en fin de premier tour, il est dans les roues de Sommer au 3e, avant de passer en tête au suivant. A partir de cet instant, la course est jouée pour la victoire. Le spectacle se passe derrière, l’Alfa Roméo d’Etancelin, , ne tient pas la route, mais « toute la route », avant d’abandonner sur problème mécanique. Louis Gérard se fait quelques frayeurs, alors qu’il vise la 3e place, il dérape et capote, sans dommage pour le pilote. Eugène Chaboud sur Delhaye, est finalement 3e à 3 tours de Wimille, pendant que Sommer prend la 2e place à 20’’.

Sur le plan professionnel, Pierre Bouillin, prend la suite de son beau-père Robert Maurey à la direction de la brosserie de Trie Château au cours de l’année 1946. Elle devient Brosserie Bouillin-Maurey.

L’Allemagne est exclue, pour quelques temps, de toutes compétitions, l’année 1946, devient le point de départ, de ce qui aboutira à la formule 1. Malgré les restrictions, une vingtaine d’épreuves sur pistes en Europe, principalement en France et en Italie sont mises en place. À l’automne Trois courses, un peu plus réglementées avec moteur de 1500cc à compresseur où 4500cc atmosphérique sous l’appellation formule A marquent une première étape.

Faute d’une industrie reconstruite, la quasi-totalité des modèles engagés, sont de fabrication d’avant-guerre. La véritable innovation, concerne l’Alfa Roméo 158 de 1938, dite « Alfetta ». Elle possède maintenant un moteur 1500cc, avec deux compresseurs Roots, au lieu d’un seul. La puissance passe de 180 à 195cv. Pierre Levegh n’a d’autre de choix que de rester fidèle à sa Talbot T150C, qui tire péniblement 175cv.

La saison, commence le 22 avril avec le G.P de Nice. Le parcours urbain de 3,218 km, traverse « la promenade des anglais ». Sur les 23 engagés, 20 voitures, prennent finalement le départ. 209 km sont à parcourir sur 65 tours. Les Maserati 4CL, monopolisent la première ligne de départ avec un meilleur temps pour Luigi Villoresi, devant Arialdo Ruggieri et Franco Corteze. Le monégasque Louis Chiron, sur la Talbot T26 à moteur central part en deuxième ligne avec le 5e temps.

Levegh, se bagarre dans le paquet, jusqu’au 41e tour, avant que la suspension arrière de sa Talbot ne cède. Villoresi confirme sa performance des essais par la victoire, devant Raymond Sommer sur Alfa Roméo, qui réalise le meilleur temps en course. Eugène Chaboud sur Delhahaye finit 3e, mais à 4 tours du vainqueur.

Retour le 30 mai 1946 dans le bois de Boulogne, pour la « Coupe de la Resistance ». Le parcours, est légèrement modifié pour passer sur 3,200 km, à boucler 47 fois. Sur le papier, le plateau, est copieusement garni. Mais l’impréparation des véhicules, le réduit finalement à 16 machines. Jean Pierre Wimille, fait sa rentrée sur Alfa Roméo, son duel avec Raymond Sommer et sa Maserati, meilleur temps aux essais, promet d’être captivant.

La course se veut conforme au pronostic, jusqu’au moment où Sommer, doit faire un passage au stand, pour régler un problème mécanique. À partir de là, Wimille n’a plus qu’à assurer, pour l’emporter. Louis Chiron, sur la Talbot à moteur central, termine 2e, devant Arialde Ruggeri sur Maserati, tous les deux à 1 tour. Henri Louveau (Maserati), finit 4e à 2 tours, devant Levegh 5e à 3 tours. Raymond Sommer 7e, se console avec le record du tour.

Pierre Levegh, s’engage dans les courses, en fonction de sa disponibilité professionnelle. Nous le retrouvons, le 16 juin pour le G.P de Belgique des voitures de sport. Le circuit de Spa Francorchamps, partiellement détruit lors de la bataille des Ardennes, du mois de décembre 1944, ne peut être utilisé. Les organisateurs, se tournent alors vers Bruxelles, pour aménager les allées du bois de la Cambre. Le parcours de 3,700 km à parcourir 33 fois, commence Avenue Franklin Roosvelt.

19 voitures sont attendues, mais 8 ne se présentent pas. La Talbot de Mathieson casse aux essais et déclare forfait pour la course. Sur les 10 voitures restantes, Levegh possède de sérieuses chances, la course étant interdite aux moteurs à compresseurs.

Chiron, est d’abord éliminé sur un problème de pompe à essence, puis Leslie Johnson sur rupture de boîtes de vitesses.dès cet instant, , la victoire se joue entre la Delahaye de Chaboud et les Talbot de Levegh et Sommer. Eugène Chaboud a le dernier mot, mais Levegh n’a jamais été aussi près de la victoire en terminant 2e à 4’’. Raymond Sommer, prend la 3e place dans le même tour que les premiers, pendant que Georges Grignard sur Delahaye finit 4e à un tour.

Dijon, concocte 2 courses le 7 juillet 1946, dans le G.P de Bourgogne. La première réservée « aux voiturettes » de 2 litres maximum, va être la plus intéressante. 11 voitures sont au départ, sur un circuit urbain de 2,060 km à parcourir 50 fois. Amédée Gordini, sur une de ses créations, propulsée par un moteur Simca, l’emporte sur le fil, après une lutte au couteau avec la BMW 328 du suisse Hans Weaffler.

La course des grosses cylindrées, par contre déçoit. Le plateau ne comporte que 10 machines, dont 6 ne pourront pas boucler les 100 tours de la course. L’Alfa Roméo de Wimille, fait cavalier seul laissant la Delahaye de Georges Grignard 2e à 5 tours. Pierre Flahaut, sur Amilcar est 3e. Un joint de culasse récalcitrant de la Talbot de Levegh, le contraint à l’abandon au 31e tour. Le « néo-oisien », se voit ainsi privé d’un possible podium derrière Wimille.

Le circuit des 24 heures du Mans, détruit par les bombardements, ne sera de nouveau opérationnel, que pour l’édition de 1949. En attendant, l’ACO propose le 1er Prix des 24 heures du Mans, le 28 juillet…à Nantes. Suivant le programme déjà élaboré à Dijon, deux courses sont proposées, pour les voiturettes et pour les grosses cylindrées. Le circuit de la ville de Nantes, est dessiné sur 4,119 km.

Pour la course des voiturettes, deux manches qualificatives sur 12 tours, sont suivies, d’une finale de 23 tours. Charles de Cortanze, remporte la 1ere manche sur Darlmat Peugeot et Amédée Gordini la seconde. Gordini, confirme dans la finale, devant la BMW 328 d’Eugène Martin.

La course des « gros cubes » sur 45 tours comprend 16 voitures. Un favori se détache, Jean Pierre Wimille, meilleur temps aux essais sur son Alfa Roméo. Dès le début Wimille, prend les commandes devant la Delahaye d’Eugène Chaboud. Le drame survient au 4e tour, quand la Maserati de Robert Mazaud en voulant doubler la Maserati de Louis Gérard se retourne. Le pilote éjecté, retombe sur la piste, pour l’éviter Chaboud sort de la route. Mazaud, décède peu après son transport à l’hôpital. Il allait fêter ses 40 ans, une semaine plus tard. Louis Gérard, impliqué dans l’accident est disqualifié au 17e tour, pour conduite dangereuse, avec des conséquences à venir.

Wimille garde le commandement, jusqu’au 21e tour avant que son châssis, ne cède. « Raph » sur Maserati 6CM prend le relais et l’emporte avec 48’’d’avance sur Levegh 2e. Louis Rosier, sur Talbot est 3e à 1 tour et Georges Grignard sur Delahaye 4e à 2 tours.

Après cette nouvelle satisfaction, Pierre, prend la direction du Nord, un mois plus tard, le 25 Août, pour le « Circuit des 3 villes ». Ce circuit, essentiellement tracé sur 5,261 km à Marcq en Baroeul, emprunte, les routes de la Madeleine (quartier de Lille) et de Mons en Baroeul.

À la suite du forfait de la Delage du journaliste, Jean Achard, 14 voitures prennent le départ. En l’absence de Wimille, Raymond Sommer et sa Maserati sont favoris. Raymond, confirme aux essais en réalisant le meilleur temps. Au 48e passage, le drapeau à damier s’abaisse sur sa voiture, après avoir réalisé le meilleur tour en course. Levegh, toujours régulier, s’offre une nouvelle place de dauphin, à un tour, devant un trio de Delahaye, composé de Chaboud, Grignard et Henri Trillard, classés dans cet ordre.

Le 3 octobre 1946, est inauguré au « Grand Palais », la 33e édition du Salon de L’Auto. Evènement considérable naturellement, d’autant que la dernière édition date de 1938. Si la plupart des voitures comme la traction de chez Citroën, la 202 Peugeot, où la Simca 8 sont déjà des habituées du grand public, Renault avec sa 4cv crée l’événement.

L’AGACI profite naturellement de l’occasion, pour remettre en place un Grand Prix du Salon, dans les Allées du Bois de Boulogne le 6 octobre. La course « majeure », devient officiellement, la première répertoriée en France formule « A », par la FIA (Fédération Internationale de l’Automobile) avant de prendre l’appellation formule 1. La course, est précédée par une compétition pour voiturettes, la « Coupe Robert Mazaud » en l’hommage au pilote, ancien résistant, disparu deux mois plus tôt à Nantes.

Pour le G.P du Salon, 16 voitures, participent aux essais, après les forfaits de Georges Abecassis et de Reg Parnell. La moitié est équipée de compresseurs. Henri Louveau, sur Maserati 4CL, crée la surprise aux essais, en s’offrant la pôle en 1’37’’6 devant un remarquable Levegh en 1’41’’4. Le favori Sommer (Maserati), n’a que le 3e temps en 1’41’’8.

80 tours de 3,193 km sont à parcourir. Raymond Sommer va vite rétablir l’équilibre, pour se retrouver seul en tête et gagner facilement avec 3 tours d’avance. « Raph » (Maserati 6CM), souffle la 2e