5,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 13,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 13,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Mosaik

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

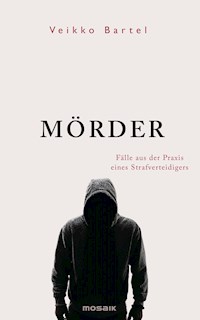

Wer in gut 40 Tötungsfällen vor Gericht verteidigt hat, weiß, was Männer dazu bringt, einem anderen Menschen das Leben zu nehmen. In seinem zweiten Buch »Mörder« zeigt Strafverteidiger Veikko Bartel die männliche Seite des Tötens und schildert die sechs spektakulärsten Fälle. Er erzählt mitreißend von den Hintergründen, den seelischen Untiefen und den biographischen Tragödien, die sich hinter den Taten verbergen. Einmal mehr stellt der Autor die Frage nach Gerechtigkeit und beweist mit jeder Geschichte: Kein Krimi ist so spannend wie die Realität.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 304

Veröffentlichungsjahr: 2019

Ähnliche

Buch

Wer in gut 40 Tötungsfällen vor Gericht verteidigt hat, weiß, was Männer dazu bringt, einem anderen Menschen das Leben zu nehmen. In seinem zweiten Buch »Mörder« zeigt Strafverteidiger Veikko Bartel die männliche Seite des Tötens und schildert die sechs spektakulärsten Fälle. Er erzählt mitreißend von den Hintergründen, den seelischen Untiefen und den biografischen Tragödien, die sich hinter den Taten verbergen. Einmal mehr stellt der Autor die Frage nach Gerechtigkeit und beweist mit jeder Geschichte: Kein Krimi ist so spannend wie die Realität.

Autor

Veikko Bartel, geboren 1966 in Karl-Marx-Stadt (DDR), studierte nach der Wiedervereinigung Jura und arbeitete von 1996 bis 2011 als Rechtsanwalt in Potsdam, ab 1998 als Strafverteidiger. Heute ist er Dozent für Steuerrecht. Er lebt mit seiner Familie in Potsdam.

Veikko Bartel

MÖRDER

Fälle aus der Praxis eines Strafverteidigers

INHALT

Vorwort

Der betrogene Finanzbeamte

Der Drücker

Thailand, mon amour

Das Genie

Der Scharfschütze der Fremdenlegion

Der Serienvergewaltiger, der Tod von Frau Meyer und das Gewissen des Verteidigers

VORWORT

Als mich nach ein paar Jahren als Zivilrechtsanwalt die Strafverteidigung einfing, ließ ich mich voll und ganz auf sie ein. Anders geht es auch gar nicht. Strafverteidigung lebt man, oder man lässt es bleiben. Sie ist rücksichtslos, ein Raubtier. Sie verschlingt dich mit Haut und Haaren. Und weil du das, was du tust, liebst, lässt du dich nicht nur bereitwillig, sondern mit Wonne verschlingen, bemerkst nicht, wie sie dich Stück für Stück verdaut.

In dieser außerordentlichen Situation, in welcher Mandanten durch die Mühlen der Strafjustiz gepresst werden, bist du als Verteidiger oftmals der einzige Mensch, der in der Lage ist, dem Staatsanwalt, Richter die Hand vom Schalter zu nehmen, zumindest das Mahlwerk auf eine für den Mandanten noch erträgliche Stufe einzustellen. Du und nur du. Niemand sonst. Du übernimmst Verantwortung für das Lebensschicksal eines Menschen. Du tauchst ein in seine tiefsten Geheimnisse, erweckst schon längst aus gutem Grund vergrabene Erinnerungen zum Leben. Immer auf der Suche nach dem »Warum?«. Immer auf der Suche nach der Wahrheit. Immer bemüht, den Anschein von der Wahrheit zu trennen. Und niemals wirklich wissend, was dich hinter dem Schein erwartet. Es mag hochtrabend klingen, doch Strafverteidigung ist gelebte Nächstenliebe und Barmherzigkeit. Sie ist die Abfolge, die Aneinanderreihung nie endender Zweifel. Am Fall, am Mandanten, an Zeugen und vor allem an dir selbst.

Sie macht süchtig, ist geprägt von einem hautnah erlebbaren Ursache-Wirkungs-Zusammenhang. Sie verzeiht keinen Fehler. Diese unerbittliche Gnadenlosigkeit lässt dir das Adrenalin im Blut pulsieren. Im Gerichtssaal kann dir niemand helfen. Von einem Augenblick auf den nächsten kann sich die Situation ins Gegenteil umkehren. In Sekundenbruchteilen musst du Entscheidungen treffen, die über Wohl und Wehe deines Mandanten entscheiden, und du musst dabei den Eindruck vermitteln, das und genau das hattest du erwartet, obgleich es deiner Verteidigerstrategie gerade eben den Boden unter den Füßen weggerissen hat. Strafverteidigung ist Pokern mit dem Schicksal eines Menschen. Und du bist als Verteidiger permanent »All in«.

Strafverteidigung gibt dir unendlich viel zurück. Das Leuchten in den Augen des Mandanten, wenn dieser freigelassen vor die Gefängnismauern tritt, der Anruf eines Kindes oder einer Ehefrau (»Ohne Sie hätte mein Mann – oder mein Vater – das nicht überlebt.«), die Pranke des gerade zu lebenslänglich verurteilten Mandanten auf der Schulter (»Alles gut, machen Sie sich keine Vorwürfe. Auch wenn es nicht geklappt hat. Ich danke Ihnen, in meinem Leben hat noch nie jemand für mich gekämpft.«).

In diesen und vielen anderen Momenten weißt du ein ums andere Mal – genau dafür bist du Strafverteidiger geworden.

Als ich begann, mir in den Gerichtssälen dieses Landes die ersten Sporen zu verdienen, wollte ich nicht nur ein guter Strafverteidiger werden, ich wollte einer DER Strafverteidiger dieses Landes werden. Alle in meiner Familie waren Leistungssportler. Zweiter zu werden, das lag und liegt uns nicht im Blut. »Der Zweite ist der erste Verlierer!« Diesen Satz meines Vaters haben weder ich noch meine Brüder je vergessen. Er hat unser Leben geprägt. Im Positiven wie im Negativen.

Vor ein paar Jahren verschlug es mich als Verteidiger nach Indien. Ich besuchte einen hinduistischen Tempel und traf dort auf einen aus Amerika stammenden Mönch, der mir voller Glück berichtete, hier, in diesem Tempel, habe er endlich zur inneren Ruhe gefunden. Weg von all dem Streben nach beruflichem Erfolg.

Als ich mit diesem Amerikaner durch den Tempel schlenderte und er mir berichtete, wie befreiend es für ihn sei, nicht mehr dem Erfolg hinterherrennen zu müssen, sich einer, seiner inneren Ruhe hingeben zu können, war ich erleichtert, dass mein Englisch nicht ausreichte, um mit ihm über meine Sicht der Dinge sprechen zu können. Nämlich dass das Streben nach Erfolg immer mit Entbehrungen und dem Schließen von mehr oder minder faulen Kompromissen einhergeht und genau das eine wie auch immer geartete innere Ruhe geradezu ausschließt. Der Gedanke an eine innere Ruhe beunruhigt mich indes eher, als dass ich sie als erstrebenswert ansähe. Als Faust die Worte sprach: »Zu diesem Augenblicke möcht ich sagen, verweile doch, du bist so schön«, holte ihn Mephisto. Fausts innere Ruhe bedeutete für ihn den Tod.

Nein, ich will keine innere Ruhe. »… es kann das Werk von meinen Erdentagen nicht in Äonen untergehen«, sagt Faust weiter. Er ist frei von Zweifeln über das, was er schuf, frei von Zweifeln darüber, was er noch (hätte) (er)schaffen können. Ich hingegen will die Fähigkeit, zweifeln zu dürfen, zu wollen und zu können, ja zu müssen, nicht irgendeiner »inneren Ruhe« opfern, denn nur die Zweifler, die Spinner, die Fantasten bringen die Welt voran. Gegen die widrigsten Widerstände.

Genau das ist Strafverteidigung.

Die Orte, an denen sich die Dinge ereigneten, die Namen der handelnden Personen sind verfremdet. Die Tatsachen sind es nicht.

Wie ich es schon in den Mörderinnen schrieb: Die grauenhaften Umstände der Taten sind bisweilen nur schwer zu ertragen. Eine dieser Geschichten habe ich dem seinerzeitigen Staatsanwalt geschickt. Sein Kommentar: »Da haben Sie die Geschehnisse aber erheblich entschärft, das Wort ›verniedlicht‹ verwende ich nur des Themas wegen nicht.«

DER BETROGENE FINANZBEAMTE

Pirche ist mit seinen knapp fünfzig Lebensjahren ein gebrochener Mann. Teilnahmslos hat er die zehn Verhandlungstage im Gericht gesessen, kaum wahrgenommen, was da um ihn herum geschah. Nur einmal blickte er auf, als seine jüngere Tochter als Zeugin vernommen wurde, als er das Wort »Papa« in ihrer unverwechselbar weichen Stimme hörte. Niemals, absolut niemals wird er begreifen können, was er an diesem sonnigen Dienstag getan hatte.

Heute, an diesem letzten Verhandlungstag, soll das Urteil gesprochen werden. Ob Gefängnis oder nicht, ob zehn Jahre, fünfzehn Jahre oder gar lebenslänglich, das macht für ihn nicht den geringsten Unterschied. Sein Leben ist ohnehin vorbei. Wenn er doch wenigstens den Mut finden könnte, seinem Leben ein Ende zu setzen. Aber den hat er nicht. Er fürchtet sich vor den Schmerzen, er fürchtet sich vor diesen letzten Minuten, diesem endgültigen Moment der Einsamkeit, in dem das Leben den Körper verlässt, er fürchtet sich vor der Stille des Todes. Aber am meisten fürchtet er sich vor dem Danach, vor Gott zu stehen und sich rechtfertigen zu müssen. Für das, was er getan hat.

Das Gericht betritt den Saal. Er quält sich aus dem Stuhl. Die Anspannung aller anderen in diesem Gerichtssaal bemerkt Pirche nicht. Er schaut nur geradeaus, ins Nirgendwo. Wie jeden Tag seit besagtem Dienstag vor nunmehr fast acht Monaten. Auch jetzt, in diesem ganz besonderen Augenblick, an dem der Vorsitzende Richter mit den Worten »Im Namen des Volkes verkünde ich folgendes Urteil …« zu sprechen beginnt, hat er die Bilder vor Augen. Nie einen vollständigen Film. Nur Fragmente, Bewegungen in Zeitlupe. Aber vor allem hat er immer und immer wieder den Geruch von frischem, warmem, pulsierendem Blut in der Nase. So als säße er noch immer in seinem Wohnzimmer, seine tote Frau im Arm haltend. Die letzten Worte seiner Frau, von denen er niemals gedacht hätte, sie sei in der Lage, solche auszusprechen, sind permanent präsent. Ohne Pause hämmern sie durch seine Gedanken. Er ist derart in der Welt jenes Dienstags verhaftet, dass er das ihn freisprechende Urteil, die anschließenden Tumulte im Verhandlungssaal, das entsetzte, wütende Aufschreien seiner ältesten Tochter, den Freudenschrei seiner jüngsten nicht mitbekommt. Er registriert nicht, dass der Vorsitzende Richter von einem ganz besonderen, ja vielleicht einmaligen Fall spricht; davon, dass das Gericht sehr lange und kontrovers darüber beraten habe, welchem forensisch-psychiatrischen Sachverständigengutachten es folgt, und schlussendlich dem von der Verteidigung eingebrachten den Vorzug gab; und man auf Grundlage dieses Gutachtens nicht ausschließen könne, dass Pirche zum Zeitpunkt der Begehung dieses Doppelmordes schuldunfähig war und deshalb nicht bestraft werden könne.

»Herr Pirche«, der Vorsitzende Richter spricht ihn an.

Galt das jetzt ihm? Der Vorsitzende ruft den Namen noch ein zweites Mal. Erst beim vierten Versuch wird Pirche aus seiner Gedankenwelt gerissen und blickt zur Richterbank auf.

»Herr Pirche, machen Sie Ihren Frieden mit dem Geschehenen. Wenn Sie weiterleben wollen, müssen Sie Ihren Frieden damit machen und sich selbst verzeihen. Ob das überhaupt möglich sein wird? Ich weiß es nicht. Aber versuchen Sie es, Herr Pirche, versuchen Sie es. Sie können nach Hause gehen. Sie sind ein freier Mann. Der Haftbefehl ist aufgehoben. Die Sitzung ist damit geschlossen.«

Die Richter erheben sich und verlassen den Saal. Plötzlich steht die Protokollführerin vor mir und drückt mir mit den Worten »Vom Vorsitzenden« einen Zettel in die Hand. »Gehen Sie mit Ihrem Mandanten hinten raus. Die Wachtmeister wissen Bescheid«, steht da geschrieben. Gemeint ist der Ausgang, über den die Untersuchungsgefangenen ins Gericht gebracht werden. Fern ab aller Kameras und fragender Journalisten. Als ich Pirche dies mitteilen will, sehe ich, wie er noch immer auf die verwaiste Richterbank starrt. Keine Mimik, nicht die geringste Geste. Keine Freude, keine Erleichterung. Seine jüngere Tochter kommt aus dem Zuschauerraum auf ihn zugestürzt und nimmt ihn euphorisch in den Arm. Pirche erwidert die Umarmung nicht, wendet seinen Blick noch immer nicht von der Richterbank ab.

»Wir sollten gehen, Herr Pirche. Jetzt«, sage ich zu ihm.

»Wohin?« Pirches Stimme ist tonlos.

»Wohin auch immer, Herr Pirche. Nur weg von hier. Die Wachtmeister bringen uns über den Gefangeneneingang raus.« Ich höre durch die noch geschlossene Tür hinter uns, wie sich auf dem Gerichtsgang die Meute an Journalisten und Kamerateams sammelt, bereit zum Sprung, sobald sich diese Tür öffnet und Pirche auf den Gang tritt.

Erst jetzt wendet sich Pirche zu mir.

»Warum tut er mir das an? Gott ist tot, Herr Bartel. Gott ist tot.«

Pirche war das personifizierte Klischee eines deutschen Finanzbeamten. Staubtrocken, gänzlich humorlos, und was seine Kleidung anging, war ein »frisches Steingrau«, um eine Loriot’sche Wendung zu benutzen, für seinen Geschmack schon sehr nahe am Kleidungsstil einer Hippiekolonie.

Pirche war ein Mann der alten Werte, so glaubte er zumindest. Der Nordpol seiner Welt war das Finanzamt, in dem er seit fünfundzwanzig Jahren Dienst tat. Der Äquator war sein Reihenmittelhaus, welches er entgegen jede seiner Überzeugungen vor zwanzig Jahren gekauft hatte, weil seine Frau das so wollte, und das er bis zum heutigen Tag abbezahlte. Der Grund seines damaligen Widerstandes war seine Überzeugung, dass sich ein deutscher Finanzbeamter nicht verschulden dürfe. Denn dadurch entstünde die Gefahr von Erpressbarkeit und Korruption. Wenn er etwas zu sagen hätte, er verböte das für alle Beamten, stattdessen gäbe er Behördenkredite aus.

Sein Südpol war die Kirchengemeinde. Seit seiner frühesten Jugend, zutiefst geprägt durch sein schon fast klösterliches Elternhaus, war er in der Kirche aktiv. Erst Ministrant, jetzt seit vielen Jahren im Gemeindevorstand. Er wäre gern Priester geworden, aber er fühlte, nicht würdig, nicht würdig genug für dieses Amt zu sein. Die katholische Kirche war seine moralische Instanz, gegen die er keinen Widerspruch duldete, weder in Sachen des Glaubens noch institutionell. Das Wort seiner Kirche war ihm heilig. In jeder Hinsicht und mit der tiefsten Überzeugung, dass es einem guten Katholiken keinesfalls zustünde, die Worte eines Pfarrers, eines Bischofs, gar des Papstes zu hinterfragen, geschweige denn in Zweifel zu ziehen.

Pirche war ein außergewöhnlich spiritueller Mensch. Mehrmals am Tag wandte er sich im Gebet an Gott. Dessen Gegenwart spürte er mit jedem Atemzug, jedem Zwinkern, in jedem Augenblick. Niemals hatte er einen sonn- oder feiertäglichen Gottesdienst verpasst. Auch im Urlaub nicht, egal wohin es die Familie auch verschlagen hatte. Noch bevor man die Hotelzimmer bezog, die Tür zur Ferienwohnung aufschloss, das Zelt aufbaute, wurde in Erfahrung gebracht, wo die nächstgelegene katholische Kirche steht und wann dort Gottesdienste gefeiert werden.

Hätte man Pirche nach dem Sinn seines Daseins befragt, er hätte ohne Zögern geantwortet, er wolle ein durch und durch gottgefälliges Leben führen. Wichtigstes Element – Pflichterfüllung, Pflichterfüllung und nochmals Pflichterfüllung! Bis in den Tod. Nichts als dem Wohle des Staates dienen, das war sein Lebensziel. Einen Satz, ja selbst einen Gedanken wie »Jetzt lass doch mal fünfe gerade sein« hasste er. Nicht mit ihm. Wehret den Anfängen! Der kleine Finger bedeutet den sicheren Weg zur Anarchie.

Wehe denen, für die er zuständig war. Da gab es kein Entrinnen. Zwei Monate Zahlungsaufschub für eine fünfköpfige Familie, die das für die Einkommenssteuer bestimmte und zurückgelegte Geld für die Kur ihres schwer an Asthma erkrankten Säuglings ausgegeben hatte? Tragisch zwar, aber für ihn nicht von Bedeutung. Das Gesetz kennt keine Ausnahmen. Wenn der Gesetzgeber gewollt hätte, dass in einem solchen Fall das Konto nicht gepfändet werden dürfte, hätte der es so ins Gesetz hineingeschrieben. Hat er aber nicht. Recht war dazu da, befolgt zu werden. Punkt. Ob diese Paragrafen gut oder schlecht waren, darüber hatte er als die Regeln ausführender Beamter nicht zu befinden. Das hätte sich Pirche niemals angemaßt.

Bemerkte er ein Fehlverhalten, einen Regelverstoß eines anderen Beamten, gleichgültig in welcher Dienststellung der sich befand, so meldete er diesen an dessen Vorgesetzten. Nein, nicht um sich einen Vorteil zu verschaffen. Ein solcher Gedanke war ihm gänzlich fremd. Er erwartete, forderte auf Dienstberatungen vehement ein, dass Regelverstöße ohne Ansehen der Person gemeldet werden müssten. Auch wenn ihm selbst ein solcher unterlaufen würde, was allerdings noch niemals vorgekommen war.

Aber Pirche hielt sich nicht für unfehlbar, ganz im Gegenteil. Rechthaberei war ihm fremd. Offenbarte sich in einem von ihm erlassenen Einkommensteuerbescheid ein Fehler, so war er ohne Zögern bereit, den Bescheid zu korrigieren. Auch ein Beamter kann sich irren. Irrt er sich, hat er den Irrtum postwendend zu korrigieren. Auch das verlangt das Gesetz.

Wenngleich viele Steuerberater die Augenbrauen hochzogen, hatten sie es mit ihm zu tun, so waren sie insgeheim doch froh, an ihn geraten zu sein. Denn Pirche war nicht beratungsresistent, er hörte sich die fachlichen Argumente der Steuerberater immer an und prüfte deren Richtigkeit. Von ihm bekam man niemals nur ein »Nein«, sondern immer ein »Nein, weil …«. Wer allerdings den Versuch wagte, ihn und damit den Staat zu bescheißen, der hatte fortan mehr als schlechte Karten. Für Pirche war ein solcher Versuch, den er im Übrigen auch unverzüglich bei der Steuerfahndung zur Anzeige brachte, unverzeihlich.

Bei Beförderungen war er stets übergangen worden. Bedauern darüber, gar Neid auf die, die statt seiner Karriere gemacht hatten? Der psychiatrische Sachverständige hatte ihm diese Frage gestellt und ein ungläubiges »Wieso sollte ich denn so etwas denken?« als Antwort erhalten. »Wenn mein Dienstherr mich an anderer Stelle gebraucht hätte, dann hätte er mich dahin geschickt. Ich bin Beamter und habe dort zu dienen, wo mein Dienstherr mich haben möchte, es steht mir nicht zu, mir das auszusuchen.«

Wenn ich mit ihm in den acht Monaten in der Untersuchungshaftanstalt sprach, so erinnerte er mich unweigerlich, wenngleich nicht im Aussehen, an Heinrich Manns Figur Diederich Heßling aus dem Roman Der Untertan. Während ich diese, seine Geschichte aufschreibe, dünkt es mich nach all den Jahren allerdings, dass ich ihm mit diesem Vergleich Unrecht tat. Er war im Gegensatz zu Heßling kein Mensch, der nach oben buckelte und nach unten trat.

Die Familie gehörte für Pirche zu Gottes Plan für die Menschen. Familie, das war für ihn der Mann, der das Geld verdient, die nicht berufstätige Frau, die das Regiment im Haus führt, und natürlich Kinder. Für Menschen in gleichgeschlechtlichen Beziehungen empfand er ehrliches Mitleid, schloss sie bisweilen in seine Gebete ein, hoffte, es möge doch bald ein Mittel gefunden werden, das diese Abartigkeit zu heilen vermöge. Auch in anderer Hinsicht, eigentlich in jeder Hinsicht, war er in seinen Prinzipien militant katholisch. Protestant zu sein war für ihn der Inbegriff der Ketzerei, viel schlimmer noch als Muslim, Hindu, Jude oder gar Kommunist. Allein den Protestanten gab er die Schuld an all dem Elend, welches seit Luther über Europa hereingebrochen war. »Ohne Luther hätte es Hitler niemals gegeben!«, sagte er einmal zu mir.

War Pirche Rassist, Antisemit oder sonst wie überzeugt, dass ein Mensch nur wegen seines Glaubens besser sein kann als der andere? Keineswegs. Für Pirche waren alle Menschen, gleichgültig, welcher Abstammung sie waren, welche Hautfarbe sie hatten, an welchen Gott sie glaubten, ob sie überhaupt an einen solchen glaubten, Gottes Geschöpfe, denen ein guter Katholik mit Nächstenliebe und Barmherzigkeit zu begegnen hatte. Und zwar gerade den Fehlgeleiteten wie Protestanten und Muslimen oder den Kranken wie den Homosexuellen. Diese Menschen brauchten zuvorderst Hilfe, um auf den rechten Pfad zu finden.

Seine Ehe funktionierte hervorragend. Aus seiner Sicht. So wie es sein musste. Er gab keineswegs den Pascha, in die Haushaltsführung hatte er seiner Frau niemals hineingeredet. Auch in die Kindererziehung nicht. Aber er war natürlich immer für seine beiden Mädchen da gewesen, hatte nie eine Schulaufführung, nie einen Elternabend verpasst.

Was Sexualität anging, Körperlichkeit in einer Beziehung schlechthin, war seine Position ebenso eindeutig. Sex diente nach Gottes Wille ausschließlich der Fortpflanzung, ohne Ausnahme dazu, Kinder zu zeugen. Mit »Spaß haben« hatte das nichts zu tun. Seine ehelichen Pflichten hatte er stets erfüllt, die fruchtbaren Tage seiner Frau peinlich genau mittels eigens geführtem Kalender beachtet. Sex außerhalb der fruchtbaren Tage? Eine Todsünde. Dass es dennoch nur zwei Kinder geworden waren, war wohl Gottes Wille für ihn und seine Frau. Die Information, dass seine Frau unmittelbar nach der Geburt der jüngsten Tochter begonnen hatte, die Pille zu nehmen, hatte in völlig entsetzt. Schwangerschaftsverhütung? Da konnte man auch gleich Protestant werden.

Heute, an diesem Frühlingsdienstag, geht es ihm wirklich nicht gut. Seine Frau meint zwar, er sei der größte Hypochonder unter Gottes Sonne, aber das hier ist wirklich ernst. Sein Magen spielt verrückt, er hat Krämpfe, und nun kommt auch noch Durchfall dazu. Der Gedanke, vor dem offiziellen Dienstschluss, der um 16:30 Uhr ist, nach Hause zu gehen, missfällt ihm zwar ungemein, indes scheint es gar keine andere Alternative zu geben. Es ist so gegen elf, als er im Zimmer des Abteilungsleiters steht und darum bittet, ihn für heute zu entlassen, was dieser auch mit Genesungswünschen tut.

Pirche trottet zu seinem Hausarzt, gleich um die Ecke, keine dreihundert Meter vom Finanzamt entfernt.

»Tja, da haben Sie sich wohl eine kleine Lebensmittelvergiftung eingefangen, mein Lieber«, sagt sein Hausarzt und drückt ihm eine Krankschreibung bis zum Ende der Woche sowie eine Packung Kohletabletten in die Hand.

»Für den Heimweg.«

Pirche weiß nicht, wie er sich die eingefangen haben will, aber der Arzt wird’s schon wissen.

»Wenn’s nicht besser wird, kommen Sie morgen noch mal rum. Aber nur vormittags.«

»Ich weiß, Herr Doktor«, sagt Pirche. »Mittwoch ist Golfnachmittag.«

»Richtig. Und da wird auch nicht auf dem Handy angerufen, Herr Pirche.«

»Hab ich doch nur ein einziges Mal gemacht, und da war es dringend.«

Pirche ist etwas beschämt.

»Stimmt«, sagt der Arzt. »Sie hatten sich einen Fingernagel eingerissen und glaubten, binnen Minuten zu verbluten, zumindest sich eine tödliche Blutvergiftung zu holen.«

Gegen eins steht er an der Bushaltestelle. Er ruft seine Frau an, aber die geht weder über Festnetz noch via Handy ans Telefon. Fünfzehn Minuten muss er noch warten, bis der Bus kommt. Hoffentlich geht das gut mit seinem Durchfall, denkt er sich. Aber die Kohletabletten scheinen schon zu wirken.

Es ist ein sonniger Tag, dieser Dienstag. Pirche denkt, dass er den Mantel heute Morgen ruhig hätte zu Hause lassen können, so warm, wie es jetzt ist. Der graue Anzug hätte völlig gereicht. Er darf nicht vergessen, mit seiner Frau über das kommende Wochenende zu sprechen. Seine große Tochter will ihren neuen Freund vorstellen. Wird auch Zeit, dass sie sich mit ihren fünfundzwanzig endlich mal festlegt. Er hatte das Lotterleben seiner Tochter nie ernsthaft unterbinden können. Wie denn auch, lebte sie doch schon seit ihrem Abitur nicht mehr zu Hause, studierte erst in Dresden und danach in Berlin. Wäre sie mal nach Münster gegangen, da wäre es gesitteter zugegangen und nicht so gottlos wie in diesen protestantischen Kolonien im Osten. Sie müssen klären, wann sie kommt. Samstag? Sonntag? Schlafen sie zu Hause oder nicht? Für den Samstag hatte er seiner jüngeren Tochter versprochen, ihr im Garten zu helfen. Da könnte sich die Große echt mal eine Scheibe abschneiden. Jeanette war mit zwanzig verheiratet, ist jetzt zum zweiten Mal schwanger und mit ihrem Mann schon mit zweiundzwanzig in ihr eigenes Haus gezogen.

Er muss, fällt ihm plötzlich ein, auch noch dringend vor dem kommenden Sonntag zum Pfarrer, die Pilgerfahrt an Pfingsten besprechen. Und seine Frau wollte doch auch noch was von ihm. Was war das denn nur? Pirche kommt nicht drauf.

Mit derlei Gedanken beschäftigt bemerkt er gerade noch rechtzeitig, dass seine Haltestelle die nächste ist. Die zweihundert Meter bis zu seinem Haus sind schnell gegangen. In seiner Garagenauffahrt steht ein weißer Polo mit rosaroten Blümchenaufklebern an der Heckscheibe. Wie oft hatte er Julia, die beste Freundin seiner Frau, schon gebeten, ihr Auto nicht dahin zu stellen, weil es, so alt, wie es ist, Ölflecke auf dem Beton der Auffahrt hinterlässt. Sie sagte dann immer, er solle sich nicht so haben, und nannte ihn »Krümelkacker«. Er mochte sie nicht, ganz und gar nicht.

In seinem Magen rumort es nach wie vor, und auch die Krämpfe haben nicht aufgehört. Ein wenig sauer ist er schon auf seine Frau, dass sie nicht ans Telefon gegangen ist und er sie nicht hatte bitten können, ihn abzuholen. Aber wenn Julia da ist, dann ist das natürlich kein Wunder.

Er schließt die Haustür auf und geht ins Haus. Um seine Schnürsenkel zu öffnen, bückt er sich etwas und hört beide Frauen aus dem Wohnzimmer. Sie lachen.

»Gott, hat der mir seinen Schwanz reingerammt. Ein Riesenschwanz, kein Stummelschwänzchen wie der von Peter.«

Das ist der erste Satz, den er von seiner Frau hört.1 Er hat noch seinen Mantel an, seine Schuhe sind geöffnet, die Haustür ist noch nicht geschlossen, nur angelehnt.

Erschütterung bis ins Mark. Pirche ist wie versteinert. Worüber reden die? Das kann doch nur aus dem Fernseher kommen. Oder sie erlauben sich einen gar üblen Scherz mit ihm. Sicher haben die beiden ihn kommen sehen, als er die Auffahrt hochlief. Er schaut in Richtung Wohnzimmer. Beide Frauen kann er durch die Scheibe in der Wohnzimmertür schemenhaft erkennen, sie sitzen auf dem Sofa, dessen Rückseite zur Tür hin steht. Nein, kein Fernseher. Nein, kein verstohlener Blick der beiden in Richtung Flur, ob er denn das Haus schon betreten und ihre Absicht, ihn zu ärgern, bereits Früchte getragen hätte.

Nein, sie haben ihn nicht bemerkt.

»Du musst mir das haarklein erzählen. Ich will alles wissen«, spornt Julia seine Frau an. »Also nochmal von vorn. Du wusstest, dass er kommt …«

»Ja, ich wusste, dass er kommt. Und ich hab gehofft, dass er kommt, nicht nur einmal.«

Wieder dieses widerliche Lachen von beiden Frauen.

»Also, gestern im Fitnessstudio hab ich eine große Packung von irgendeinem Zeug bei ihm gekauft und ihn gefragt, ob er mir das denn auch morgen Vormittag ganz persönlich nach Hause liefern könnte. Die Packung wäre ja schon ganz schön schwer. Ich kam mir ziemlich nuttig vor, als ich das ›ganz persönlich‹ betonte.«

Julia lacht wieder und äfft seine Frau nach: »Ob er das gaaaaaaaaanz persönlich liefern könnte. Köstlich.«

»Dieser Knackarsch hat gleich verstanden, was ich will. Er grinste sehr charmant und sagte: ›Ist zehn Uhr recht, schöne Frau?‹ Ich wollte das gar nicht, aber ich habe plötzlich ohne Nachdenken zu ihm gesagt, er könne bei mir kommen, wann immer er wolle. Meine Adresse habe er ja.«

»Herrlich, meine Liebe, herrlich. Weiter«, kichert Julia.

»Als Peter heute Morgen weg war, wusste ich gar nicht, was ich zuerst machen sollte. Die sind ja alle unten rasiert heutzutage. Sollte ich das auch machen? Ich in die Badewanne, Peters Rasierer genommen und bis auf einen kleinen Streifen weg damit. Noch ehe ich überlegen konnte, was ich anziehe, klingelt es. Ich meinen Morgenmantel schnell drübergezogen, weil ich dachte, das ist die Post oder so. Ich mach die Tür auf, und ohne auf eine Aufforderung zu warten kommt der rein, macht die Tür hinter sich zu, sagt kein Wort, schaut mir in die Augen, greift dabei mit einem Finger in den Gürtel des Morgenmantels, öffnet ihn und streift ihn mir noch an der Haustür von den Schultern. Ich stehe vollkommen nackt vor diesem jungen Kerl, der mich von oben bis unten mustert, dann angrient und ›Lecker‹ sagt.«

Pirche steht noch immer bewegungslos, paralysiert an der Haustür. Ihm ist schwindlig, die Beine werden weich. Um nicht umzukippen, hält er sich an dem Heizkörper neben der Tür fest.

»Wow, der geht ja ran. So einen möcht ich ja auch mal zwischen die Finger bekommen. Beziehungsweise so einem zwischen die Finger geraten«, hört Pirche Julia amüsiert sagen.

»Er kam ganz nah an mich heran und schob mir seine Finger zwischen die Beine. Ich war schon ganz feucht. ›Hey, da sind ja noch Haare, ist man gar nicht mehr gewohnt‹, hat er gesagt. Und mir dann ins Ohr geflüstert, ich solle auf die Knie gehen. Und wie ich das mache, zieht er seine Jogginghose runter, und ich habe sein Prachtstück im Gesicht. Hast du das schon mal gemacht?«

»Ach Kleines, was dir doch alles entgangen ist! Was du alles durch diesen Knochen verpasst hast! Wie oft hab ich dir gesagt, du sollst ihn zum Teufel schicken.«

Julias Stimme klingt traurig.

»Aber ab heute holst du alles nach.« Jetzt kichert sie wieder.

»Es war so geil. So geil, ihm von unten in die Augen zu schauen. Er gab mir Befehle, was ich zu tun hatte. Das war irre.«

Pirches Hand hält sich krampfhaft am Heizkörper fest. Die Welt um ihn herum beginnt sich wie wild zu drehen.

»Dann wurde sein Schwanz immer dicker in meinem Mund, seine Stöße immer heftiger. Ich hab ihn gar nicht ganz reinbekommen. Plötzlich spritzte er. Eine Riesenladung. In mein Gesicht, meinen Mund, auf meine Brüste. Dass das so geil aussieht, Wahnsinn. Das meiste ist an den Heizkörper neben der Tür gegangen, muss ich noch abwischen, bevor Peter nach Hause kommt. Sein Prachtstück wurde danach nicht mal ein kleines bisschen kleiner. Gott, wie hat der mich dann genommen. Überall im Haus haben wir es getrieben. Ich konnte, als er ging, fast gar nicht mehr laufen.«

Pirches Frau und Julia kichern und kichern und kichern. Sie prosten sich zu. Gläser klingen.

Pirche nimmt angeekelt die Hand vom Heizkörper. Jetzt bemerkt auch er die Ablaufspuren, die Tropfnasen. Und sie beschmutzen den Namen Gottes!

Während seine Frau ihrer Freundin haarklein erzählt, wie es weiterging, dass sie den allerersten Orgasmus ihres Lebens hatte und es das Geilste gewesen wäre, als der Typ, während er sie im Schlafzimmer durchs Ehebett scheuchte, seinen Riesenschwanz ohne Vorwarnung in ihrem Po versenkte, geht Pirche wie durch einen Tunnel in die Küche. Noch immer im Mantel und mit geöffneten Schnürsenkeln. Er greift sich auf dem Weg ins Wohnzimmer quasi im Vorbeigehen das erstbeste Messer aus dem Messerblock. Ein großes Fleischermesser. Er geht von hinten an das Sofa heran. Keine der beiden Frauen bemerkt ihn. In einem Zug packt er Julia mit der linken Hand an den Haaren und stößt ihr das Messer von oben nach unten in den Hals, sodass sie sofort und auf der Stelle zusammensackt. Noch ehe seine Frau reagieren kann, hat er auch sie an den Haaren gepackt, den Kopf nach hinten gedrückt und das Messer zweimal durch die Kehle seiner Frau gezogen. Es geht alles so schnell, dass keine von beiden auch nur einen Laut von sich geben kann. Beide sind sofort tot.

Es ist Abend geworden an diesem Dienstag. Das Haus ist dunkel, als die jüngste Tochter zum Haus ihrer Eltern kommt. Dass die Haustür offen steht, nur angelehnt ist, kommt ihr seltsam vor. Sie geht einen halben Schritt hinein, schaltet das Licht im Flur an und ruft nach ihrem Vater, nach ihrer Mutter. Keine Antwort. Sie will schon wieder gehen, als sie aus dem Wohnzimmer ein Wimmern hört. Klingt das nicht wie ihr Vater? Sie schaltet das Licht im Flur an und geht in Richtung Wohnzimmer, dessen Tür weit offen steht. Ihr Blick fällt auf einen in einer großen Blutlache sitzenden Mann, der ihr Vater ist. In seinem hellen Trenchcoat, einem dunkelgrauen Anzug mit offenen Schuhen, eine Frau, ihre Mutter, im Arm haltend, deren Kopf über dem linken Arm des Mannes hängt und am Hals eine riesige Wunde hat. Ihr Vater streichelt die Stirn seiner Frau, küsst diese unentwegt und wippt mit seinem Oberkörper vor und zurück. Dabei murmelt er unaufhörlich: »Warum hast du das getan, warum hast du das getan? Ich liebe dich doch, ich liebe dich doch.«

Als die Beamten der Mordkommission ihn später am Abend bitten, seine Frau loszulassen, verabschiedet er sich von ihr mit einem letzten Kuss und den Worten: »Ich verzeihe dir.«

Der Tag der Urteilsverkündung. Später Nachmittag.

»Hältst du das wirklich für eine gute Idee, Papa?«

Pirche sitzt auf dem Beifahrersitz neben seiner jüngeren Tochter in deren Auto. Sie hat ihn nach der Urteilsverkündung vom Gericht direkt zum Haus ihrer Eltern gefahren.

»Gib mir bitte die Schlüssel, Liebes«, erwidert Pirche.

»Soll ich mit reinkommen?«

Pirche schüttelt den Kopf.

»Ich will einen Moment alleine sein«, sagt er, steigt aus dem Wagen aus und geht, ohne sich umzudrehen, durch den kleinen Vorgarten.

»Ich warte hier noch einen Moment, Papa«, ruft seine Tochter durch das offene Beifahrerfenster hinter ihm her.

Pirche schließt die Haustür auf. Acht Monate war er nicht hier. Alles wirkt unverändert. Seine Schuhe im Schuhregal, seine Lederjacke und der blaue Mantel seiner Frau an der Garderobe, die Hüte seiner Frau auf der Ablage, ihre Handtasche auf dem kleinen Tisch an der Wand zwischen der Tür zur Gästetoilette und der zur Küche. Er glaubt, sogar noch das Parfüm seiner Frau zu riechen. Am Garderobenspiegel hängen drei vergilbte Fotos, er und seine Frau am Strand auf Sylt, ein Bild seiner Töchter bei einer Schulaufführung als Peter Pan und Glöckchen verkleidet und ein Bild, das er immer liebte: die ganze Familie jubelnd auf einem Alpengipfel. Er zieht dieses Foto aus dem Rahmen des Spiegels heraus und geht, den Blick nicht von diesem Foto abwendend, in Richtung Wohnzimmer. Die Tür ist nur angelehnt, er drückt sie ein wenig auf. Unsicher, zögernd, ängstlich. Ein weiß gestrichener Raum ohne Möbel, ohne den beigen Teppichbelag, nur der blanke, graue, offenbar neu gegossene Estrich. Pirche verharrt eine gefühlte Ewigkeit im Türrahmen stehend. Dann dreht er sich abrupt um und geht schnellen Schrittes in den Keller. Den in seiner kleinen Werkstatt befindlichen Safe kann er ohne Probleme öffnen, die Zahlenkombination ist unverändert. Das, was er sucht, ist zu seiner Überraschung noch darin. Er nimmt diesen Gegenstand, wirft einen prüfenden Blick darauf und steckt ihn in seine Manteltasche.

Zurückgekehrt ins Wohnzimmer setzt sich Pirche im Schneidersitz genau an die Stelle, an der er seine tote Frau an besagtem Dienstag in den Armen gehalten hatte. Ohne Zögern holt er den Gegenstand aus dem Safe aus seiner Manteltasche, spannt den Hahn des Revolvers, hält sich den Lauf schräg unters Kinn und drückt ab. Draußen vor dem Haus hört seine Tochter den Schuss.

EPILOG

Warum wurde Pirche nicht verurteilt? Er hat zwei Menschen getötet. Das tat er vorsätzlich. Und heimtückisch, denn keine der beiden Frauen rechnete im Moment des Angriffs mit einem solchen, sie waren arg- und wehrlos. Damit war Pirche im Sinne des Gesetzes ein Mörder.

Aber: Ein Angeklagter kann nach dem Gesetz nur dann bestraft werden, wenn die Tat ihm persönlich vorwerfbar ist, wenn er schuldhaft gehandelt hat. Das ist dann nicht der Fall, wenn dem jeweiligen Angeklagten zum Zeitpunkt der Tat die Fähigkeit fehlte zu erkennen, dass er Unrecht tut und/oder er seine Handlungen nicht mehr bewusst steuern konnte, zum Beispiel weil er an einer psychischen Erkrankung litt, betrunken war und/oder unter Drogen stand. Ein Unterfall ist die sogenannte tiefgreifende Bewusstseinsstörung, also ein Zustand der nicht krankheitsbedingten Beeinträchtigung der Wahrnehmungs- und Erlebnisfähigkeit. Der bedeutsamste Anwendungsfall ist dabei der hochgradige Affekt. Pirche unterlag einem solchen, und zwar in einem Ausmaß, dass er nicht mehr Herr seiner Entscheidungen war. Damit handelte er ohne Schuld. Der Freispruch war die Konsequenz, zumal er unverschuldet in diesen affektiven Zustand geraten war.

Nun mögen viele vielleicht denken: Das ist ja einfach! Da kann ja jeder im Nachhinein auf Affekt machen!

Weit gefehlt!

Einen Sachverständigen, gar ein Gericht vom Vorliegen eines schuldausschließenden, also eine Bestrafung verhindernden Affektes zu überzeugen ist ausgesprochen schwer, und nur in absoluten Ausnahmefällen wird dies gelingen. Natürlich gibt es von der Wissenschaft entwickelte Merkmale, aus denen auf das Vorliegen eines Affektes geschlussfolgert werden kann (etwa keine Planung der Tat, tiefe emotionale Erschütterung nach der Tat, sich selbst der Polizei stellen usw.). Beschreibungen von affektiven Zuständen finden sich übrigens schon bei Platon (Lust, Leid, Begierde und Furcht) und Aristoteles (Begierde, Zorn, Furcht, Mut, Neid, Freude, Liebe, Hass, Sehnsucht, Eifersucht und Mitleid). Die heute noch weitgehend geltende Klassifizierung von Affekten geht auf einen Mann namens Wilhelm Wundt zurück. Er unterteilte diese in sthenische (Wut, Zorn, Eifer) und asthenische Affekte (Angst, Furcht, Schrecken). Aber all das ist keine Mathematik. Nuancen entscheiden. Und selbst wenn das Vorliegen einer affektiven Bewusstseinsstörung angenommen wird, ist es immer noch fraglich, ob es sich um eine »tiefgreifende« handelt und wie »tiefgreifend« diese denn war.

Einen Sachverständigen in diesem Zusammenhang zu überlisten – das gibt es nur im Film.

Der von der Staatsanwaltschaft beauftragte Sachverständige hatte die Problematik eines Affekts und dessen Auswirkungen auf die Schuldfähigkeit Pirches meiner Ansicht nach in seinem Gutachten nur unzureichend problematisiert. Daher bat ich einen weiteren Sachverständigen, meinen Mandanten zu untersuchen und sich zur Frage der Schuldfähigkeit, insbesondere zu derjenigen eines möglichen schuldausschließenden Affektes, zu äußern. Mehr kann man als Verteidiger nicht tun.

Um eines absolut klarzustellen: Ein solcher Ausgang des Verfahrens ist auch für den besten Verteidiger nicht planbar.

Letzten Endes war allerdings etwas ganz anderes ausschlaggebend für diesen Ausgang des Verfahrens. Ohne dieses entscheidende Momentum wäre das Lebenslänglich für Pirche absolut unvermeidbar gewesen.

Was war dieser alles entscheidende Umstand? Wem oder was verdankte Pirche seine Freiheit? Nein, nicht der Kunst des Verteidigers (na ja, vielleicht ein wenig), nicht Ermittlungsfehlern von Polizei und/oder der Staatsanwaltschaft (die es hier nicht gab), nicht irgendwelchen unerwarteten Zeugenaussagen in der Verhandlung. Auch hat sich das Gericht in seinem Urteil nicht geirrt.

Es war Geld. Geld entschied diesen Prozess. Pirche hatte Geld. Und das nicht zu knapp.

Nein, es ist kein Richter, kein Staatsanwalt oder Polizeibeamter bestochen worden. Und nein, der von mir beauftragte psychiatrische Sachverständige hat kein Gutachten nach dem Motto »Wessen Brot ich ess, dessen Lied ich sing« erstattet und das Gericht sozusagen hinters Licht geführt.