Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

Bert Gerecht, ein Bub aus der Frankfurter Vorstadt, gräbt in seinen Erinnerungen und fördert viele Geschichten zutage. Wie war das 1968 als Bassist in den Ami-Clubs, wie war das mit der Bewusstseinserweiterung, was war so toll an seinem Musikstudium und wie kam er dazu, den kultigen Laden Mr. Bassman aufzumachen? Was machte ihn am Bass-Boten so Rasend, und was ist aus seiner Bass-Bibel geworden? Wie ging das ab bei Peavey und beim Fachblatt, wie kam es zu Bass-Talk? Warum wurde aus Hot Wire Records Hot Wire Bass, und was war sonst noch so los? Zeitgeschichte, Musikgeschichte, die Geschichte einer ganzen Generation spiegelt sich in diesem spannenden und fesselnden Buch wider. Die offene und ehrliche Sprache lässt keinen Leser kalt und viele werden sich in den Schilderungen des Autors wiederfinden.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 602

Veröffentlichungsjahr: 2018

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Für Funky Mama

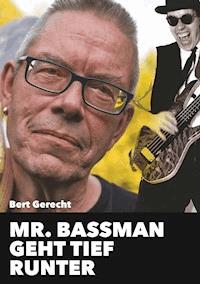

Mr. Bassman geht tief runter

Ein Schelmenroman aus der Frankfurter Szene

Bert Gerecht – ein basslastiger Gruß

Gegen Ende des Jahres 1951 standen die Sterne für uns Bassisten offensichtlich gerade günstig: Leo Fender stellte in Kalifornien den ersten E-Bass vor und in deutschen Landen wurde Bert Gerecht geboren. Was wäre die deutschsprachige Szene ohne jenen Mann, den die meisten als „Mr. Bassman" kennen dürften, der er bis heute geblieben ist. 1980 eröffnete Bert in Frankfurt am Main seinen gleichnamigen legendären Bassladen und legte damit den Grundstein und die Keimzelle für die deutsche Szene, die nach lecker Bässen hungerte. Ab 1985 war er zudem Mitherausgeber des „Rasenden Bass-Boten", den ich ab der zweiten Ausgabe im Abo hatte. Jedes Heft schmökerte ich von der ersten bis zur letzten Zeile mit basslastigem Vergnügen durch. Ich kannte Bert bis dato nur „aus der Zeitung". Doch nachdem ich Anfang der Neunziger ein paar Mal mit ihm telefoniert hatte, war es 1996 endlich soweit, und ich traf ihn livehaftig auf der Popkomm in Köln, wo er sich mit seinen bassigen Produktionen wohltuend von den überkandidelten Ständen der Plattenfirmen abhob. Zu diesem Zeitpunkt war er mit seinem Label „Hot Wire Records" kräftig am Durchstarten und bald darauf sollte „Hot Wire Bass" entstehen. Bert ist und bleibt einzigartig, eine echte Ikone und ein Original, jemand, der durch seine Musik lebt, und der die Liebe zum Instrument – zum E–Bass – auf seine Fahnen geschrieben hat. Durch seine Basslust hat er viel angeschoben, und ich bin mir sicher, die hiesige Szene wäre ohne den großen Mr. Bassman – Bert ist über 1,90 m groß – eine andere. Dafür möchte ich ihm herzlich danken und wünsche ihm weiterhin alles Bässte!!

Roland Kaschube

Chefredakteur Bass Professor

Fotos und Abbildungen

Cover vorne links: Raphael Rychetsky

Cover vorne rechts: Joe Rika

Cover hinten: Jens Christoph

S. →: Hot Wire Archiv/Joe Rika

S. →, →: Familienalbum

S. →: R. Glasemann

S. →: unknown

S. →: Familienalbum

S. →: Lobo

S. →: unbekannt

S. →, →: L. Kamarowski

S. →: D. Hauptmann

S. →: Filmhochschule OF

S. →: Joe Rika

S. →: Kah-Eff

S. →, →: Filmhochschule OF

S. →, →, →: Hotwire Archiv

S. →, →: Filmhochschule OF

S. →: Mozart

S. →: Hotwire Archiv, Jens Christoph

S. →, →: Jens Christoph

S. →: Hotwire Archiv

S. →: Hotwire Archiv

S. →: Ingo Römling/Hotwire Archiv

S. →: T. Suhr, Hotwire Archiv

S. →: Bass Professor, Hotwire Archiv

S. →: Raphael Rychetsky

Autor: Bert Gerecht Lektorat: Petra Rychetsky Coverdesign: Raphael Rychetsky

ACHTUNG:

Dies ist kein Fachbuch wie "Bass-Talk" und auch kein Ratgeber wie "Die eigene Musik auf CD" sondern ein autobiografischer Roman, der wie im richtigen Leben Spurenelemente von Sex, Drugs und Rock 'n Roll enthält... Wer sich davon abgestossen fühlen könnte, sollte lieber Micky Maus lesen. Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

INHALT

VORWORT?

Eigentlich ist es üblich, dass jemand Berühmtes das Vorwort schreibt. Aber mir ist keiner eingefallen, nur ein paar, die leider schon verstorben sind. Da versuch ich es mal selbst.

Also: Es ist jede Menge passiert, und es heißt, ich wäre schon immer ein guter Geschichtenerzähler gewesen. Der eine oder andere meinte schon vor Jahren, schreib das doch mal auf, das ist interessant, das ist lustig. Ich bin zwar von Natur aus ein fauler Mensch und bollere lieber auf Bässen und Gitarren rum, aber nach einem Artikel über mein Alter Ego Mr. Bassman in Gitarre & Bass im August 2010, einem Interview im Bass Professor Anfang 2016 und diversen Zeitungsartikeln hat es mich dann doch gepackt. Da ich ein Jäger und Sammler bin, war das auch nicht so schwierig, ich habe Tagebücher, Artikel, Aufnahmen, Musikzeitschriften, 2000 LPs, 5000 CDs, und mehr angehäuft. Und beim Schreiben kam die Erinnerung.

Ich lese gerne Musikerbiografien. Mein erstes Buch über die Beatles fand ich 1964 in Holland, „Wij zijn de Beatles", dann auch die humoristischen Bücher von John Lennon. Später kam „Stone Alone" von Bill Wyman. Danach fand ich Frank Zappa, Miles Davis, Keith Richards, Keith Moon, Eric Clapton, Jack Bruce, Ginger Baker, Paul McCartney, etc... Das Regal wurde immer voller und wächst noch immer.

Ursprünglich als Biografie geplant, ist es eher ein quasi-fiktiver Roman geworden, angelehnt an mein Leben und was ich so beobachtet habe über die Jahrzehnte. Mit vielen Highlights und jeder Menge Scheißdreck! Um Personen zu schützen, habe ich einige Namen geändert. Es kann also so gewesen sein, aber es muss nicht. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen in Namen, Verhalten oder Tätigkeit sind unbeabsichtigt und rein zufällig. Und jetzt viel Spass beim Lesen!

INTRO: Daar stimmt doch wat nit!

„Daar duste de ganze daag da nur da rumspiele, daar stimmt doch wat nit! Je heb doch seker huiswerk! Kind, ben je dan chek! Je kreicht dat jaar keschenkt en je duut et nit! Et is nit te fasse met je!"

Ich sitze in meinem Zimmer in Kelkheim, es ist Nachmittag, ich habe die Gitarre auf den Knien, und meine Mutter ist mal wieder besorgt, dass ich meinen Schulabschluss nicht schaffe. Ich bin an der Kaufmännischen Berufsschule Drei in Frankfurt, in einem Kurs, der in einem Jahr zur Mittleren Reife führt. Wir schreiben das Jahr 1970, ich bin 19 Jahre alt.

Meine Mutter heißt Alida, ist Holländerin und seit 1951 in Deutschland. In Frankfurt/Main lernte sie bei einem Besuch bei ihrer Schwester 1950 meinen Vater Hans Kurt kennen. Der war gerade aus der russischen Gefangenschaft zurückgekommen. Ihre Schwester namens Jos hatte in Holland mit einem deutschen Soldaten namens Rüdie angebandelt, war ihm nach Frankfurt gefolgt und hatte ihn geheiratet, sehr zum Leidwesen der Eltern in Scheveningen. Die älteste Tochter an den Feind verloren! Und jetzt auch noch die andere Tochter! Die Schande, die Schande! Das Elend!

Ja, so geht's nun mal im Leben. Mein zukünftiger Vater Hans Kurt Gerecht fand Gefallen an dieser jungen blonden holländischen Krankenschwester und ließ nicht locker. Heiße Briefe wurden gewechselt, als sie wieder in Holland war, und nach diversen Besuchen fand 1951 in Ffm die Hochzeit statt. Und schon am 17. Dezember 1951 erblickte ich das Licht der Welt. Und das war keine schöne Welt. Frankfurt lag zu großen Teilen noch in Trümmern, und meine jungen Eltern fanden Unterschlupf in der Werkstatt meines Großvaters Otto Gerecht, Polsterer und Tapezierer. Ein karger Holzverschlag mit einem Kohleofen und einem kleinen Fenster, aus dem man den Hinterhof der Leipziger Strasse 27 von Ffm-Bockenheim einsehen konnte. Nur kahle Backsteinmauern. Das müssen so 12 Quadratmeter gewesen sein, aber für musste das reichen. Dort bin ich die ersten Jahre aufgewachsen. Dreißig Jahre später spazierte ich durch die Leipziger Strasse und kam an dem Torbogen vorbei, der zu besagtem Hinterhof führt. Der Verschlag war noch da, vollgestellt mit leeren Holzkisten, die ein Gemüsehändler da abgestellt hatte. Es kam mir alles winzig klein vor. Naja, ich war ja auch größer geworden.

Friedrichsheim

Ich war noch kein Jahr alt, da wurde meine Mutter krank. So krank, dass sie in die Uniklinik Friedrichsheim eingeliefert werden musste. Mit der Diagnose „Spondylitis", einer Entzündung der Wirbelsäule, lag sie dort im Gipsbett. Ich wurde von meiner Oma und meiner Tante in Bornheim betreut und aufgezogen. Einmal die Woche besuchten wir meine Mutter. So wurde es mir jedenfalls später erzählt.

Als sie nach einem Jahr rauskam, trug sie ein Stahlkorsett, in das sie sich morgen immer einschnallen musste. Das dann auch über Jahre.

So ist es im Nachhinein kein Wunder, dass sie schlecht drauf war und ständig mit den Nerven am Ende. Ich war zu klein, um das zu kapieren. Sie war auch der Meinung, die Eltern meines Vaters wären Schuld an ihrer Krankheit, und hätten diese ausgelöst. Jedenfalls erzählte sie mir das ständig. Die Deutschen wären alles schlechte Menschen, nur mein Vater wäre gut. Sie litt darunter, sich in „Feindesland" zu befinden.

Irgendwann kam raus, dass mein Opa Otto Gerecht, der meinen Vater in der Firma „Otto Gerecht und Sohn" pausenlos arbeiten ließ, das ganze Geld dafür abkassierte und seinen Sohn mit einem Hungerlohn abspeiste. Wir hatten kaum die Butter auf dem Brot. Der Opa frühstückte mit Speck und Käse. Als meine Mutter das gecheckt hatte, sprach sie mit ihrer Mutter bei einem Aufenthalt mit mir in Holland darüber, und die stellte meinem Vater ein Ultimatum: Hans, entweder du änderst die Situation sofort, oder meine Tochter und mein Enkelkind bleiben für immer in Holland und du siehst sie nie wieder.

So getrieben, brach mein Vater mit seinem Vater und machte sich selbständig. Er besorgte eine Einzimmer-Wohnung mit Küche und Klo auf dem Flur in der Falkstrasse in Bockenheim, und wir zogen da ein. Er konnte sich jetzt sogar ein Motorrad mit Seitenwagen leisten, darin transportierte er seine Tapezier-Utensilien. Es ging uns besser, 1957 machte er den Führerschein und kaufte einen VW Käfer. Beim Abholen waren meine Mutter und ich auch dabei. Wir machten alle zusammen eine Probefahrt, der Mann vom Autohaus saß am Steuer. Dann hielt er an, und mein Vater ging ans Lenkrad. „Jetzt fährt de Papa" sagte ich. Weiß ich noch genau. Ich bekam einen kleinen VW Cabrio von SIKU geschenkt, den hatte ich sehr lange. Als erstes fuhren wir in die Werkstatt auf der Leipziger Strasse. Die war schmal, und stark befahren. Auch die Einfahrt zur Werkstatt war sehr eng. Papa wollte da rein fahren, da kam die Straßenbahn und klingelte aufdringlich. Ich weiß noch ganz genau wie das war: Ihm gingen die Nerven durch, er gab Gas und knallte mit dem rechten Kotflügel voll ans Haus. Fluchen, Gebrüll, ich flennte. Noch keine fünf Kilometer gefahren und schon war das nagelneue Auto im Arsch...

Der Kotflügel musste ersetzt werden. War kein großes Problem. Papa hatte dann auch nie mehr einen Unfall oder auch nur eine Schramme am Wagen.

Es war übrigens einer der letzten Käfer mit kleiner Heckscheibe. Heute sind die sehr selten. Man sieht die nur noch auf Oldtimer-Meetings. Papa war damals sauer, dass nur vier Wochen später der neue Käfer mit größerer Heckscheibe rauskam. Irgendwas iss immer...!

Namen, Schall und Rauch

Mein Vater Hans Kurt war schon ein Frankfurter Original: Er hatte die Eigenart, den Leuten Namen zu geben. Meistens wussten die das nicht. Meine Oma war „die große Alida", meine Mutter „die kleine Alida", mein Opa „de Herr Scheveningen". Der Mann meiner Tante wurde zu „Dr. Rudolf Launitz", weil er in Frankfurt in der Launitzstrasse gewohnt hatte (Später nannte mein Vater ihn „Herr Parkinson"). Und so ging das weiter. Als wir Ende der Fünfzigerjahre unseren ersten Kühlschrank bekamen, hiess der bald „de Maageverderber". Frauen waren „Orschels", oder auch „bleede Orschels", Frauen am Steuer galten als „Pissnelke".

Später in Kelkheim hatten wir einen Nachbarn, der war Lehrer, bei uns intern nur als „de Faulenzer" bekannt. Nebendran wohnte ein Professor, der oft im Garten arbeitete, das war „de Brotfresser" oder „de Gardetroddel". Er hatte eine erwachsene Tochter, die hatte im Winter nen Pelzmantel an, also war sie „de Teddybär". Seine andere Tochter wurde „die Lärmbehinderte", weil sie sich mal über Lärm beschwert hatte. Der nächste in der Strasse erwähnte mal im Gespräch, er hätte ein Haus, und wurde somit „der Hausbesitzer". Ich selbst hörte als Kleinkind auf den Namen „Izegrimm", keine Ahnung wieso, aber als mein Bruder Hans-Joachim geboren wurde, war ich „de Große", und er „de Klaane", später wurde ich dann „de Depp" genannt. Machmal auch „des Scheusal". Später dann auch „de langhaarische Drecksack"... Oder auch etwas liebevoller, „...du schläächte Bajazz." Ich hab mich immer sehr wohl gefühlt in dieser Familie.

Mein kleiner Bruder hatte einen etwas zurückgebliebenen Freund mit Sprachfehler, und der hiess „de Dreijährige". Ein Freund von mir wohnte an der Ecke, ergo war er „de Eckedepp". Ein anderer Freund im Ort war der Sohn von Zahnarzt, also war er „de Zahnarzt".

Meine Mutter hatte eine Freundin, die hiess „die Tante mit dem Hund", denn sie hatte einen Schäferhund namens Rex. Und so ging das endlos weiter. Meine Freundin Sabine wurde zum „Luder aus Ludershausen".

Er selbst hatte auch Namen für sich: Er bezeichnete sich als „magenkranker Mensch", gerne auch „Hans Dampf“ genannt, wegen seiner ständigen Ausdünstungen, die einen Raum in Sekundenschnelle ausfüllen und unbewohnbar machen konnten. Ich erinnere mich an seinen Spruch „zieh maa an meim Finger!", der ganze Furz-Kanonaden zur Folge hatte. Oder er stand auf einem Bein und schüttelte das andere, begleitet von rhythmischen Fürzen, mit einem schalkhaften Lächeln auf den Lippen, und seine Goldzähne blitzten.

Er hatte auch lustige Lieder drauf, die er aus dem Stehgreif darbieten konnte. „Der Dokter Rudolf Launitz ist ein batterbaaser Baab, der Dokter Rudolf Launitz ist ein batterbaaser Baab!" Dazu begleitete er sich mit Pfiffen, Fürzen und einfachen Patterns, die er auf den Oberschenkeln oder der Tischplatte klopfte. Diese Lieder sang er dann auch bei der Arbeit in ungeheizten Neubauten, wo er Tapeten klebte und Dispersionsfarben verstrich. Meistens alleine, wegen seiner Ausdünstungen.

Als ich so vierzehn Jahre alt war und mich für die Beatles begeisterte, kam es mal zu folgender Aussage:

„Des war garnet ema so schlecht, damals bei de Haa-Jott! Die hedde dem....", mit einer Kopfbewegung in meine Richtung, „die hedde dem schon die Schlääschtichkeide ausgedribbe! Die hedde den so lang gejaacht, bis er die Schlabbe verloore hätt. Dann hädde se dem so lang uff die Bagge gehaache, bis er Ruh gegebbe hätt! Mir hadde kei so Debbe damals. Da hätt der schon Zucht un Ordnung gelernt. Un die Borschte hedde se dem aach glei abgeschnidde."

Was dann für endlose Diskussionen mit meiner Mutter sorgte. Sie meinte, „Ik hab keen Deppe in de Welt gesetzt." Ich zog mich dann dezent in mein Zimmer zurück und dengelte auf der Wandergitarre.

Ich kann mich nicht erinnern, dass ich mal ein nettes Wort von meinem Vater gehört hätte. Ich war immer der Depp, der nix kann, und aus dem auch nie was werden würde. Er war etwas enttäuscht, dass ich kein Interesse an Fussball hatte, und auch kein Interesse am Beruf des Tapezierers. Ich versuchte oft, irgendwas zu tun, was ihm gefallen hätte, aber ich schaffte es nie.

Meine Mutter sagte mir immer wieder, mein Vater wäre kein schlechter Mensch, und auch kein Nazi. Mein Vater wäre sogar „der einzig gute Deutsche", alle anderen Deutschen wären ja Nazis. Die Verwandtschaft meines Vater war für sie „de Troep", „das Pack".

Wenn sie richtig mies drauf war, weinte sie in sich rein, „Hier sitt ik in een vreemd land met twee krenge van kindere en een vent die nix secht...."

Hätte sie eine Biografie geschrieben, wäre der Titel gewesen „Sechzig Jahre in Feindesland." Klingt wie ein Bestseller.

School Days

1957 wurde ich eingeschult, mit Schultüte und allem drum und dran. Die Schule war in der Falkstrasse, wir wohnten in der Nr. 47, und ich musste nur hundert Meter laufen. Bequem. Weil ich für mein Alter ziemlich groß war, sollte ich hinten sitzen. Dass ich stark kurzsichtig war, hatte man noch nicht rausgefunden. Ich kann mich heute noch genau an meinen ersten Schultag erinnern. Alles war ziemlich verschwommen, kein Wunder, keiner wusste, dass der Bub dringend ne Brille brauchte. Wir lernten die ersten Buchstaben. Im Lesebuch war ein Hahn abgebildet, darunter stand „ IIII".

Ich sollte vorlesen und las, „Kikeriki" Soviel Kreativität und Interpretation war nicht erwünscht: Erster Anschiss! „Lese nur, was da steht!" Hm.

Irgendwann im Lauf des ersten Schuljahres deckte meine Mutter mich wie gewohnt abends zu, da sagte ich, „Lass mich doch mal deine Brille aufsetzen."

Sie gab mir ihre Brille. „Oh, was haben wir denn für schöne Blümchen auf der Tapete, die hab ich ja noch nie gesehen!" Oho!

Am nächsten Tag waren wir beim Augenarzt, der bei mir starke Kurzsichtigkeit feststellte. Ich bekam sofort eine Brille. In der Schule war ich ab sofort die „Brillenschlange", das „Vierauge". Mir egal, ich konnte jetzt alles sehen. Klipp und klar. Was für ein Luxus! Die ersten sechs Jahre hatte ich alles nur verschwommen und unscharf gesehen. Und gedacht, das wäre normal. Ich gewöhnte mich schnell an den besseren Durchblick.

Meine Handschrift hatte sich allerdings schon entwickelt. „Du hast eine Sauklaue," bestätigten mir meine Lehrer, und gaben mir im Zeugnis immer eine fünf oder eine sechs in „Handschrift". Eine Lehrerin meinte, für mich müsste man eigentlich die „Sieben" als Note einführen. Das fand ich so was von Scheiße. Aber pädagogisch wahrscheinlich ziemlich wertvoll.

Im Koma

Ich war ein kleiner Pimpf, und wir zogen um. In der Falkstrasse 47 wurde es zu eng, und weiterer Nachwuchs war unterwegs. Mein Vater hatte eine Drei-Zimmer-Wohnung gefunden, in der Hügelstrasse 129 in Eschersheim. Eine breite Strasse mit viel Verkehr und einem breiten Grünstreifen in der Mitte. Es war zwar schön, in eine grössere Wohnung in einem anderen Stadtteil zu ziehen, aber für mich hiess das, einen Schulwechsel zu machen. Gerade jetzt, wo ich mich in meiner Klasse eingelebt hatte. Aber es ging nicht anders.

Mit gemischten Gefühlten trat ich meinen ersten Schultag an. Der Schulweg war lang. Von der Hügelstrasse bis zum Dornbusch waren es zwei Haltestellen mit der Strassenbahn, aber ich musste laufen, um Geld zu sparen. In der Klasse war ich „der Neue". Für einen Achtjährigen immer schwierig.

Ich hab ' nur noch eine blasse Erinnerung daran. Es war im Herbst 1959. Ich war auf dem Nachhauseweg, es waren noch einige meiner neuen Mitschüler dabei. Wir sammelten Kastanien für Bastelarbeiten. Ich hatte nur ein paar, und die wollte mir einer abnehmen. Da muss ich wohl über die Strasse, und geradewegs in ein Auto gerannt sein. Keine Erinnerung. Ich wurde im Krankenhaus wach, und hatte sechs Tage in tiefer Bewusstlosigkeit verbracht. Heute nennt man das Koma. Diagnose: Schädelbasis-Fraktur. Ich hab einige Wochen im Krankenhaus gelegen, und dann noch Monate zuhause verbracht, bis ich wieder in die Schule durfte. Da war das Schuljahr schon fast um. Meine Eltern waren froh, dass ich überlebt hatte.

Im Sommer 1961 sollte ich erstmal „zur Erholung" für sechs Wochen ins Schloss Friedenweiler im Schwarzwald. Im Nachhinein ganz schön, aber ich litt unter Heimweh und die verordnete „Mittagsruhe" war ne Qual. Alle mussten stundenlang auf Pritschen auf einem großen Balkon liegen, und eine Nonne patrouillierte und kontrollierte, ob auch alle schön die Augen zu hatten. Naja, ich musste da durch. Ich konnte nicht auf Kommando schlafen und dachte mir phantastische Geschichten aus, um die Zeit rumzukriegen.

Wieder zuhause, war ich dann mit meiner Mutter beim „Schul-Psicolooch", und der meinte, „Der Junge ist sehr groß für sein Alter, und wenn er das Jahr wiederholt, kommt er zu so kleinen Schülern in die Klasse, und dann wird er neurotisch. "

Neurotisch? Das wollte keiner, also kam ich in die nächste Klasse. Hab bis heute das kleine Einmaleins nicht so gut drauf. Das große sowieso nicht. Irgendwie war von dem Unfall was zurückgeblieben, und ich kam in der Klasse nicht klar. Ein Schulhansel meinte, der hat so ne dicke Brille, für solche gibts jetzt extra die Sehbehindertenschule, da soll der mal hin. Wieder Schulwechsel! Die Sehbehindertenschule war in der Kuhwaldsiedlung hinter der Messe. Das bedeutete für mich: Extra früh raus, und dreimal umsteigen.

Mit Strassenbahn und Bus ging es nun täglich in die Schule. Den ersten Schultag hab ich noch gut in Erinnerung. Ich stieg am Westbahnhof aus, und eine Lehrerin nahm mich in Empfang. Zusammen mit weiteren Schülern wanderten wir in die Schule. Ein großer Blonder war dabei, der brüllte die ganze Zeit über „Schneider meck meck meck, Schneider meck meck meck!" Er stellte sich mir als „Arnold" vor, und der Angesprochene hiess Schneider, war etwas gehbehindert und wurde ständig von Arnold gemobbt, wie man heute sagen würde. Die Lehrerin war das wohl schon gewöhnt, die sagte nichts dazu.

Es waren nur zehn Kinder in der Klasse, statt dreissig, und das war schon besser. Ich musste in der ersten Reihe sitzen, weil ich so zappelig war. Gleich am ersten Tag gab es ein Diktat: Ein Fehler! Im letzten Diktat an der alten Schule hatte ich 30 Fehler, und der Lehrer meinte dazu, in der Dummenschule wär ich bestimmt besser aufgehoben. Waren schon super Pädagogen damals. Jedenfalls gab mir das Diktat Auftrieb, und meine Noten wurden deutlich besser. Aber ein Streber wurde ich nie.

Der Arnold sass eine Bank hinter mir, und wir tuschelten ständig. Ein sonderbarer Vogel, wie ich bald feststellte. Seine Eltern waren in irgendeiner Sekte, und bei ihm Zuhause gab es kein Radio, kein Fernsehen, keine Tageszeitung - der Junge sollte unbehelligt von allen schädlichen Einflüssen von aussen aufwachsen, wie mir schien. Er hatte Klavierunterricht am Konservatorium und war relativ talentiert. Wenn wir in einer Klasse waren, wo ein Klavier stand, wurde er immer dazu ermuntert, den „Flohwalzer" in einem irren Tempo zu spielen. Er konnte alle Schlager nachsingen und auf der Mundharmonika spielen. Er blickte im Unterricht ganz gut durch, hatte aber sadistische Züge, die er vorzugsweise am Schneider ausliess: Kleine Fusstritte, Reissnägel auf den Stuhl legen, Schulsachen verstecken, ärgern, bis Schneider in Tränen ausbrach, etc. Unsere Rechen-Lehrerin Frau Kniese nannte ihn „Unhold".

Wir waren bis 1967 zusammen in einer Klasse. Mit 12 fing Arnold an zu rauchen, und überhaupt Dinge zu tun, die seine Eltern nicht gut fanden. Wenn sie es denn wussten. Ich war ab und zu bei ihm zuhause und fand seine Eltern eigentlich ganz nett. Aber Arnold schien sie zu verachten. Ich traf ihn dann 1977 wieder bei einem Besuch in Frankfurt. Er war nach Norwegen ausgewandert, hatte dort geheiratet und einen Sohn. Er hatte dort auch mal ein Jahr im Knast verbracht, erzählte er mir, war beim Haschisch-Schmuggeln aufgeflogen. Er und seine Frau hatten jede Menge Dope in der Kleidung eingenäht, aber das wurde entdeckt. Er meinte, der Knast in Norwegen wäre mehr so ein Erholungszentrum, er hatte Radio und TV in der Zelle und durfte auch mit seiner Frau zum Vögeln zusammenkommen. Nach dem Knast liessen sich die beiden scheiden.

Unsere Klassenlehrerin hiess Frau May, und kam aus Berlin. Sie war relativ streng, und hatte mich auf dem Kieker. Ich musste in die erste Reihe, damit sie mich im Auge behalten konnte. Wir hatten bei ihr Deutsch, und ein Jahr später kam Englisch dazu. In diesem Fach konnte ich glänzen, denn das fiel mir leicht, es war so ähnlich wie Holländisch. Ich musste nichts dafür lernen, und hatte immer ne Eins. Irgendwann kam noch Französisch dazu, aber das bockte mich nicht so. Da quälte ich mich so durch und kam auf ne knappe vier. Merde!

Als wir Anfang 1964 nach Kelkheim umzogen, musste ich mit dem Zug nach Ffm und von da aus mit Strassenbahn und Bus weiter. War schon ne ordentlich Reise jeden Tag. Allerdings konnte ich da auch täglich am Frankfurter Hauptbahnhof rumlaufen, und entdeckte einen Zeitschriftenstand im Wartesaal für amerikanische Soldaten. Die hatten amerikanische Comics, Musikzeitschriften und Taschenbücher, Playboy und Penthouse, ich deckte mich damit ein. Ich kaufte nach und nach sämtliche Krimis von James Hadley Chase, temporeiche Gangstergeschichten, die in den USA spielten. Und „Alfred Hitchcock's Crime Stories" und das MAD Magazine. Musikalisch war ich immer auf dem neuesten Stand, weil ich englische und amerikanische Musikmagazine kaufte, die Bravo liess ich nun links liegen.

Mein Klassenkamerad Manfred Engel war genauso Beatles-begeistert wie ich. In der Pause sangen wir zusammen Beatles-Songs, und zu besonderen Events wie Fasching brachten wir unsere Wandergitarren mit. Montags fuhren wir mit dem Bus zum Schwimmen, da konnten wir auf der Fahrt auch prima singen. Dazu spielten wir „Body-Percussion", klopften auf Brust und Oberschenkeln rum.

Frau May spielte Klavier und Blockflöte. Wenn im Englischbuch ein Lied vorkam, spielte sie das auf dem Klavier vor und liess uns dazu singen. Wenn kein Klavier da war, holte sie die Blockflöte raus. Das war besonders - nun jaaa. Einmal spielte sie uns ein Lied vor, da sagte mein Mitschüler Manfred Sauer, der direkt vor ihr sass, „Frau May.... wie en Schlangebeschwörer..."

Sie knallte die Flöte auf den Tisch. Dann sprang sie auf und verliess die Klasse, donnerte die Tür zu. Wir guckten uns alle an. Dann lachten wir schallend. Anschliessend dauerte es etwa eine Viertelstunde, bis sie wiederkam. Sie packte die Flöte ein, und brachte sie nie mehr mit. Es wurden auch keine Lieder mehr gespielt. Gute Sache. Den Spruch sollte man sich merken.

Holland

Meine holländischen Großeltern mütterlicherseits waren Geschäftsleute. Jahrzehntelang verkauften sie Fisch auf einem fest gebuchten Platz in Den Haag, dem Goudenregenplein. Es gibt sogar Ansichtskar-ten, wo sie drauf sind, weil sie immer auf diesem Platz zu finden waren, ausser am Wochenende und an Feiertagen. Bei strahlendem Sonnenschein, bei Wind und Wetter, allerdings nicht im dicksten Winter, standen sie dort mit ihrem Wagen und versorgten die Kunden mit frischem Fisch, salzigem Hering und allem, was die Nordsee so hergab. Morgens früh fuhr Opa mit seinem kleinen Wagen zum Hafen und kaufte frisch gefangenen Fisch ein. Oma bereitete derweil den Verkaufswagen vor. Sie nannten es „Wagen", aber es war praktisch ein Kasten mit zwei Rädern dran, und hinten war ein Antriebsrad, wo der Fahrer drauf sass und strampelte. „Bakfiets" war die offizielle Bezeichnung. Der Verkaufs-Bakfiets war dann auch schon ein ordentlicher Klotz, mit Plane zum Aufbauen und allem drum und dran hatte das schon ein ordentliches Gewicht, und musste täglich vom Opa von Scheveningen nach Den Haag hin- und zurückgefahren werden. Da waren auch ein paar Steigungen zu überwinden.

Meine Ferien verbrachte ich immer in Scheveningen, und dann musste ich da auch ran, und abends dem Wagen entgegenlaufen und mithelfen, die Kiste über den Berg zu schieben. Ich bekam einen Obulus dafür, den ich für Matchbox Autos, Süßigkeiten und Comic-Hefte ausgab. Jeden Abend wurde der Wagen komplett gereinigt. Hinter dem Haus war ein Hof mit einem kleinen Schuppen, wo der Wagen reinpasste. Vorher wurde der mit einer ätzenden Flüssigkeit ordentlich abgeschrubbt, die hiess „Caustic Soda" und ich musste die manchmal am Hafen in einem Laden für Fischereibedarf holen. Die Fischabfälle kamen in eine Tonne, die in der äussersten Ecke stand, und alle zwei Wochen kamen Kerle vorbei, die total stanken, die leerten die eklig stinkende Tonne auf einen Lastwagen aus, der auch grauenhaft stank. Mir wurde erzählt, dass daraus Seife gemacht wird.

Schlaue Kerle, die schweres Zeug mit einem Bakfiets transportierten, hatten natürlich ab den Sechzigern einen Mopedantrieb dran, der die Sache etwas einfacher machte. Aber mein Opa, 1899 geboren, traute der Sache nicht, er hatte Angst, dass das Ding von alleine wegfährt oder unkontrolliert mit ihm durchgeht, deshalb blieb es bei der reinen Muskelkraft. Bis zur Rente mit 65 zogen Opa und Oma das durch und brachten es dabei zu einem kleinen Häuschen in Scheveningen und zogen auch vier Kinder groß. Die beiden Buben durften studieren, die Töchter nicht, denn „die heiraten ja sowieso".

Meine Mutter war etwas aus der Art geschlagen. Sie konnte beim besten Willen keinen Fisch essen, fand das furchtbar eklig. Das konnte von der Familie keiner verstehen. Sie erzählte mir, sie wurde als Kind mal auf den Hof geschickt, und sollte ihren Hering aufessen. Den hat sie dann durch ein Loch in der Wand zum Nachbarn 'rübergeschoben. Ihre ein Jahr ältere Schwester und meine Mutter wurden dann beide Krankenschwestern. Die beiden Söhne verbrachten den Krieg „onder de grond". Es gab keinen Keller in dem Haus, aber schob man den Teppich und ein paar Bretter weg, gab es Hohlräume, wo man sich verstecken konnte. Die Nazis kamen immer mal wieder vorbei und suchten junge Männer, die sie zu Zwangsarbeiten gebrauchen konnten. Fanden aber nie das Versteck. Die Söhne durften studieren, als der Krieg vorbei war. Die Schwestern arbeiteten weiter im Krankenhaus. Bis sie heirateten.

Manchmal war ich mit auf dem „Plein" und durfte Hering verkaufen und Schollen verpacken. Oma kam immer nachmittags dazu, sie hatte vormittags auf dem Hof Fisch gebacken, den sie an Stammkunden lieferte. Auf dem Plein war auch ein kleines Pissoir, an den Wänden standen Sprüche wie „laat lekker je stijve pikkie leegzuigen" was ich damals nicht verstand, und als ich mal ganz unverbindlich nachfragte hiess es: „dat is zo ordinair, hou je bek!" Ja gut.

Meine Oma versorgte uns wöchentlich mit holländischen Frauenzeitschriften, und schickte immer das „Donald-Duck-Heft" mit. So konnte ich mich prima in der holländischen Sprache weiterbilden.

Mein Opa hat bei mir die Liebe zur Musik geweckt. Er hatte immer einen Plattenspieler, der erste war noch mit einer Kurbel zum Aufziehen, aber bald hatte er eine Musiktruhe. Da musste man einen Deckel 'runterklappen, dann kam der Plattenspieler raus. Opa hatte 78er Schellackplatten, (die ich später geerbt habe), die waren zerbrechlich. Meine Mutter erzählte mir, mit zwei Jahren wusste ich genau, auf welcher Platte was drauf ist, konnte das wohl irgendwie am Etikett erkennen. Unzählige Stunden verbrachten wir mit „plaatjes draaien" an Samstag- und Sonntagnachmittagen. Holländische Gassenhauer der Vierziger und Fünfziger Jahre, Musicalmelodien... Ich fand das alles klasse und kenne die Texte heute noch.

„Blonde Mientje heeft ein hart von prikkeldraad..."

„Holderdebolder, we hebben een koe op zolder..."

Mit fortschreitendem Alter fand ich diese Musik und auch den Fischhandel eher uninteressant und streifte lieber durch die Stadt, entdeckte Spielwarenläden und Buchgeschäfte. Da kaufte ich Matchbox- und Corgi-Toys Autos und tolle Comics. Bis 1964, ab dann verlegte ich mich auf Musikzeitschriften und Beatles-Kaugummis aus England. Da gab es immer zwei Sammelbilder dazu. Ich hatte die ganze Serie komplett, und die ist heute ein Vermögen wert unter Brüdern, wenn ich bloss wüsste, wo die hingekommen sind!

De noordzee

Wie immer verbrachten wir die Sommerferien 1963 in Holland. An einem verregneten Tag war ich im HEMA (einem großen Kaufhaus) in der Schallplattenabteilung, und ein sehr gut aussehendes Mädel legte dort tolle Musik auf. Alles Motown, wie ich mich heute erinnern kann. Am nächsten Tag kam die Sonne raus, und wir gingen zum Strand. Da haute mir eine große Welle die Brille weg. Ohne die war ich praktisch blind, also mussten wir am nächsten Tag gleich zum Augenarzt, um ein Rezept für ne neue Brille zu bekommen. Dokter Van Assen, ein indonesischer Augenspezialist, sah sich meine Augen genau an und meinte, der Junge schielt, wenn das nicht behandelt wird, ist er in ein paar Jahren blind. Was? Alarm! Das sog. „Lähmungsschielen", das ich seit meinem Unfall 1959 hatte, war auch deutschen Ärzten aufgefallen, aber die meinten, das wäre ein schwieriger Eingriff, und nicht ohne Risiko. Keiner wollte es machen. Dr. Van Assen meinte, er könne das operieren, es sei ein Routineeingriff für ihn und ich wäre nur ein paar Tage im Krankenhaus. Ausserdem ginge es ohne Verband. Ein unblutiger Eingriff. Statt zu schneiden und wieder zusammenzunähen, würde er meine zu langen Augenmuskeln verknoten und somit verkürzen.

Zufällig hätte er in der Klinik ein Bett frei, ich könnte also gleich morgen drankommen. Wir schlugen ein, und ich verbrachte eine unruhige Nacht in der Aussicht auf eine Augen OP.

Gleich am nächsten Morgen fuhr ich in die Klinik ein. Ich lag in einem riesigen, sehr hohen Saal mit mindestens zwanzig anderen Patienten. Das wäre normal in Holland, sagte meine Mutter, die alte Krankenschwester. Und schon ging es los. Ich bekam einen Schuss verpasst und war weg vom Fenster.

Ich wurde wach und sah nur Umrisse. Und fühlte mich matt. Neben mir lag ein paar Jahre älterer Typ, der ein kleines Radio hatte. Um mich etwas zu aufzumuntern, steckte er mir seinen Kopfhörer ins Ohr. Ich hörte erstmalig Radio Veronika, einen sog. „Piratensender", der vor der holländischen Küste lag, ausserhalb der drei Meilen Zone, und den ganzen Tag Musik sendete, nur von kurzen Werbespots und Nachrichten unterbrochen. Das erste, was ich hörte, war „Surf City" von Jan and Dean, ganz toller Surf-Rock, und Carol Kaye spielte die Gitarre. (Das fand ich Jahrzehnte später heraus.) Jetzt lag ich da und erholte mich von der OP. Die Musik begeisterte mich und liess mich alles vergessen.

Ein paar Tage später kam ich raus, und hing bei der Oma rum. Ich machte Opas Radio an und suchte Radio Veronika. Ja, da war es wieder! Ich sass den ganzen Tag vor dem Lautsprecher und konnte nicht genug davon kriegen. Ich konnte bald auch die ganzen Werbespots singen:

„Radio Veronikaaaa!"

„Leef met plezier! Rook met plezier! Rook Pell Mell Export!"

„Stimorol Gamm, Stimorol Gamm, Stimorol Chewing Gamm!"

Zu Weihnachten schickte mir Oma ein kleines Transistorradio, so wie der Typ im Krankenhaus das hatte. Mit Kopfhörer. Ich fand den AFN, „American Forces Radio", die spielten den ganzen Tag amerikanische und auch englische Hits. Und entdeckte die Beatles, die gerade ihren großen Durchbruch hatten.

Ich hörte auch Donnerstagabends unter der Bettdecke die Schlagerbörse mit Hanns Verres im Hessischen Rundfunk. Das war dann Tagesgespräch in der Schule. Irgendwie hatte jeder nach den Weihnachtsferien ein Radio. Wir hatten alle ein Gesprächsthema! Und mein Klassenkamerad Manfred Engel war genauso musikverrückt wie ich. Wir wurden unzertrennlich, und fingen schon bald an, in der Pause Beatles-Songs zu singen. Zweistimmig. Das war zwar „Affenmusik" für unsere Klassenlehrerin, aber sie konnte es nicht verhindern. Das Jahr 1964 fing gut an!

Beat- Diskont

Ich hatte gehört, es gäbe eine neue Beatles Platte. Die erste, „Please Please Me", hatte ich schon in den Osterferien in Holland gekauft. Das war 1964 keine Information, wo man so leicht dran kam, aber alle Beatles-Verrückten wussten das, und sogar die Bravo schrieb darüber. Nur - woher kriegen?

Wir hatten einen Diskont-Laden in Kelkheim. Ich musste da manchmal einkaufen. Die Dame dort konnte alles besorgen, meinte sie. Auch Schallplatten. Die hatten auch billige Platten mit Beatles-Songs, nachgespielt von den „Copycats". Mein Freund Reiner, der Sohn vom Musiklehrer, hatte die und meinte, die würde es ja auch tun. Aber für mich kam nur das Original in Frage. Also sagte ich ihr den Titel: „With The Beatles" und sie notierte: „Wiß....waß....?" Ich schrieb's ihr auf.

Es dauerte eine Woche oder so, dann fragte ich mal nach. Sie machte ein konspiratives Gesicht und flüsterte, „Sie ist da ", ganz so, als hätte sie da was ganz Verbotenes für mich. Sie schaute nach links und nach rechts. Sieht mich auch keiner? Dann langte sie unter den Ladentisch und reichte mir die Platte. Ein dunkles Foto vornedrauf... „With The Beatles". Ein orgiastisches Gefühl durchflutete mich beim Anblick des Covers!

17,95 DM bitte. Ein gute Investition. Die Copycats kosteten nur fünf DM. Ich beeilte mich, nach Hause zu kommen, nahm den Deckel vom Plattenspieler ab und lauschte den unerhörten Klängen auf der LP. Die erste Beatles Platte hatte ich ja schon. Aber das war jetzt noch ein Schritt weiter. Das war wie Musik aus einer fernen Galaxie!

Aber im Radio lief erstmal Zeug von Cliff Richard, dem braven englischen Ersatz-Elvis, der auch mal deutsch sang:

„Ich habe sie gesehen, im letzten Autobus, sie hat mir so gefaaaallen, drum gab ich ihr nen Kuss, doch es blieb nicht bei dem aaainen, es fiel mir gar nicht ein - und hinterher hab ich gesagt, sie soll nicht boose sein!

Rote Lippen soll man kussen denn zum Kussen sind sie da rote Lippen sind dem siebten Himmel ja so nah..."

Das wäre ja heutzutage fast schon sexuelle Belästigung. Die Beatles hatten 1964 auch mal zwei deutschsprachige Songs aufgenommen, „Sie liebt dich yeah yeah yeah" und „Komm gib mir deine Hand". Die Single gilt heute als Rarität.

„Oh komm doch - komm zu mir - du raubst mir den Verstand... Ich will mit dir gehen - Komm gib mir daine Haaaand...."

Da war aber eigentlich auch kein großer Unterschied zu „Zwei auf einer Bank, die können sich gut leiden, zwei auf einer Bank, bei Nacht im Mondenschaain..." von Gitte und Rex Gildo. Oder „Leise gehn im Saal die Lichter aus, Hand in Hand geht jedes Paar hinaus, doch nur du gingst lange schon vor mir, heute war mein schönster Tanz mit dir" von Bernd Spier. Dieses Zeug lief in der „Schlagerbörse" immer Donnerstagabends im Hessischen Rundfunk. Pflichtprogramm, weil am nächsten Tag Gesprächsstoff auf dem Pausenhof. Die Hörer konnten eine Karte schreiben und mitentscheiden, welcher Titel auf Platz Eins kam. So hatte ich jeden Donnerstagabend meinen „Sechstransistor" am Ohr und lauschte. Quälte mich durch „Oh my Darling Caroline" von Ronny und anderes Zeug, nur weil die eine oder andere Beat-Nummer hätte auftauchen können. Und hinterher gleich wieder zum AFN.

De Bietels in Holland

Im Sommer 1964 kamen die Beatles nach Holland. Es war auf dem Gipfel der Beatlemania und ich war gerade mit meiner Mutter und meinem kleinen Bruder bei der Oma in Holland. Die Beatles spielten in der Auktionshalle „Blokker", und das holländische Fernsehen würde alles übertragen.

Es wurde live an einem Nachmittag gesendet. Wir waren schon morgens am Strand, und mussten dann zurück, um rechtzeitig da zu sein. Ich bin immer noch dankbar, dass meine Mutter das auf sich genommen hat, bei schönstem Wetter wieder vom Strand zurück in die Wohnung zu pilgern. Wir hatten immer einen Handkarren dabei, mit allen Utensilien wie Sonnencreme und Sandspielzeug, einem kleinen Zelt und Proviant. Normalerweise gingen wir bei gutem Wetter morgens los und kampierten dann bis zum Abend am Strand.

Wir schafften es rechtzeitig, und ganz geheim wurden die Vorhänge zugezogen und der heilige Fernseher eingeschaltet. Das war eigentlich dem Opa vorbehalten, nur er durfte den Kasten einschalten und die Lautstärke einstellen. Aber ich hatte mir gemerkt, wie das ging, und konnte das auch. Geschafft! Ein historischer Moment! Die Beatles machen eine Grachtenrundfahrt in Amsterdam. Die Ufer und Brücken gesäumt von kreischenden Fans. Ringo war bei diesem Trip nicht dabei, er hatte eine Mandelentzündung und lag im Krankenhaus, der Ersatzdrummer für diese Tour hiess Jimmy Nichol. Die Beatles spielten sieben Stücke, dann war das Nachmittagskonzert schon vorbei. Am Abend spielten sie dann nochmal in einem anderen Venue.

Im gleichen Sommer kamen auch die Rolling Stones nach Holland. Sogar ganz in die Nähe des Reihenhauses meiner Großeltern, ins Kurhaus in Scheveningen, direkt am Strand, nicht weit von der Stelle, wo wir immer rumhingen. Mit meinen 13 Jahren war ich noch zu jung, um da alleine hinzugehen, und fand auch keine Gleichgesinnten und hatte auch kein Ticket. „It's All Over Now" ballerte ständig aus dem Lautsprecher meines Transistorradios, das ich immer und überall am Ohr hatte. Der Piratensender „Radio Veronika" und die Zeitschrift „muziek expres" präsentierten das Event. Im Geiste war ich bei diesem Ereignis dabei.

Am Morgen nach dem Konzert vom 8. August 1964 stand fett in der Zeitung: ROLLING STONES VERWOESTEN KURZAAL mit Fotos, auf denen es aussah, als wäre ein Wirbelsturm durch die Halle gefegt. Alles lag in Trümmern. Es gab keine Toten, aber einige Verletzte. Da wäre ich auch ohne Blessuren nicht rausgekommen.

1987 machte ich für Radio FFH Frankfurt ein Interview mit Stones Bassist Bill Wyman, der mir bei dieser Gelegenheit nochmal bestätigte, dass auch für die damals schon Randale-erprobten Stones das Kurhaus-Konzert in Scheveningen eine „quite remarkable performance that turned into a good riot" war. Denn zwei Welten trafen an diesem Abend des 8. August 1964 zusammen: aufgedrehte holländische Stones-Fans und die holländische Polizei, die mit der Situation nicht umgehen konnte. Die Band brach das Konzert ab, als die aufgebrachte Menge anfing, die Bestuhlung zu zertrümmern. Stühle flogen in die Kronleuchter, und die Polizei setzte Schäferhunde ein, um den harten Kern der Randalierer aus dem Saal zu treiben. Die Rolling Stones wollten auch nach vierzig Jahren nicht nochmal im Kurhaus auftreten.

Die Auserwählten

Kelkheim, Danziger Strasse. Zehn Einfamilienhäuschen in einer Reihe, von einer Gesellschaft erbaut. Wir zogen im Frühjahr 1964 ein. Unsere Nachbarn waren alle Lehrer, Professoren oder Angestellte. Mein Vater war der einzige Handwerker in der Strasse. Das Gerede in der Familie war dann immer so: Lehrer sind Faulenzer, die und auch anderes Gesocks wie Professoren etc. müssen nie was arbeiten, die kriegen ihr Geld auch so. Mein Vater war der einzige, der hart arbeitete und dafür auch noch schlecht bezahlt wurde. Meine Mutter lag mir immer in den Ohren: „Jonge werd Faulenzer, dann musste nie wat arbeide..."

Der direkte Nachbar war Schuldirektor, und ich musste mir immer anhören: „Der kommt jede Daag om Zwölf heim un dann gehe gleich de Rollade deronder... dann mutt er erstma schlaafe...."

Ich konnt's nicht mehr hören. Meine erste Freundin Sabine, 1970, war dann auch nicht gut genug. Modeverkäuferin? Mindestens eine Arzttochter sollte es schon sein.

Aber nicht nur in meiner Familie war das so. Ich hab dann 1972 mal ein Mädel kennengelernt, die lud mich zu sich nach Hause ein. Nach Königstein, in die bessere Gegend. Da sassen wir mit ihrer Schwester am Tisch, und ihr Vater war ein Uniprofessor, der mich fragte, „Haben Sie Adorno gelesen, kennen Sie Horkheimer?" Und so weiter. Hatte ich natürlich nicht. Ich hatte Robert Crumb und die Freak Brothers gelesen. Da war ich gleich untendurch. Prüfung nicht bestanden! Ungebildetes Pack! Meiner Flamme war es peinlich.

Die erzählte mir später, der Alte hätte doch tatsächlich mittags am 31. Dezember gesagt, seine beiden Töchter sollten jetzt mal nach Frankfurt fahren, und ein paar Medizin- und Philosophiestudenten mitbringen, er wolle den Jahreswechsel mit vernünftig gebildeten Leuten und intelligenten Gesprächen verbringen. Nun denn!

Schlagzeug im Supermarkt

Wir waren gerade neu eingezogen in Kelkheim, in unser eigenes Haus, und ich hatte mein eigenes Zimmer im ersten Stock, ganz für mich allein. Echter Luxus! Mit Klappbett und Rollschrank. Das Haus war noch nicht ganz fertig, der Garten lag voll mit Bauschutt, die Schuhe immer verschmiert mit Matsch...

Über die Wiese, in Kelkheim-Münster City, hatte der erste Supermarkt im Ort aufgemacht. Zur Eröffnung spielte ein kleines Blasorchester vor dem Laden. Ich hatte noch nie bewusst eine echte Kapelle spielen sehen. Besonders der Schlagzeuger weckte mein Interesse, weil der am meisten Krach machte. Ich beobachtete ihn genau. Mit dem Fuss bediente er ein Pedal, da knallte ein Klöppel auf die große Trommel. Mit dem anderen Fuss bewegte er ein Gestänge, und zwei Becken prallten aufeinander. Ich stand da lange rum und guckte mir das an. Jetzt wurde mir auch klar, wie der Ringo das machte. Der hatte auch so ein Teil.

Derartig motiviert, sägte ich mir im Keller zwei Trommelstöcke zurecht und kloppte auf diversen Büchern rum, die ich als Trommeln vor mich aufs Bett legte. Im Radio lief ein Hörspiel über einen jungen Typ, der den Jazz entdeckte. Ein tolle Musik, fand ich, und kloppte immer lauter.

Ein paar Wochen später waren wir in den Osterferien in Holland. Ich wanderte zum Strand, auf dem Weg dahin kam ich an einem Haus mit Flachdach vorbei. Da sassen vier junge Typen mit Gitarren, Bass und Schlagzeug und spielten. Nummern von den Kinks. Ich war begeistert und hörte ziemlich lange zu. Das war genau das, was ich auch wollte. Mit Kumpels auf einem Dach sitzen und elektrische Gitarre spielen.

Haarige Angelegenheiten

1964 war das Jahr, wo sich etwas änderte in der Welt. Beatlemania wurde zu einem globalen Phänomen, das keiner verleugnen konnte. Meine Freunde und ich waren der Sache total verfallen, die Eltern fanden es suspekt, Lehrer und Pfarrer fühlten sich sogar bedroht. Das war „Teufelsmusik" und die Begriffe „langhaariger Bombenleger", „Gammler" und „Zigeuner" waren noch relativ nett gemeint.

Zu der neuen Musik gehörte auch ein passendes Outfit. Als eifriger Bravo Leser wusste ich genau, welche Klamotten jetzt angesagt waren und versuchte meine Mama beim Kleidungskauf entsprechend zu beeinflussen. Selbstgestrickte Pullover waren „out". Die Haare mußten wachsen, und das war ein Problem. Mein Vater schleifte mich an den Haaren zum Friseur - „Die Borschte müsse ab!" und meine Lehrerin, die mich vormittags freundlich ansprach: „Musst du dich denn so zum Affen machen?" rief nachmittags meine Mutter an:

„Ihr Sohn könnte einen schweren Unfall haben, denn seine Haare gehen über die Augen, er könnte beim Überqueren der Strasse ein Auto übersehen!"

Auch mein Hinweis, dass Jesus z.B. viel längere Haare hatte als die Beatles, konnte niemand besänftigen. Aus vorbeifahrenden Autos wurde gebrüllt „Lass der die Haarn schneide!" und besonders wohlwollende Zeitgenossen meinten, „Beim Addolf hädde se sowas wie dich vergaast."

Zuhause lag ich mit meinem Erzeuger im Dauerclinch. Ich kämmte meine Ponysträhnen mit Spucke nach hinten, sobald ich mich unserem Haus näherte. Schwieriger war es bei den Nackenhaaren. Da war jeder Zentimeter schon ein Grund, das Familiengericht tagen zu lassen. Mein lieber Onkel Rüdie sagte bei einem Besuch zu meinem 14. Geburtstag zu meinem Vater, „Hans, guggema wie der Bub rumleeft! Da saache die Leut, des is der debberte Sohn von dem Dabezierer Gerecht, guggema wie der aussieht.... von dem lasse mer abber nix mehr mache!"

Worauf mein Vater ausrastete und mir einen Friseurbesuch für den nächsten Tag ankündigte. Ich hasste diesen Scheiß-Onkel. So fühlte ich mich nur noch alleine in meinem Zimmer einigermaßen wohl, oder unter Gleichgesinnten. Bert gegen den Rest der Welt!

Der Kampf um ein paar Zentimeter Haarlänge ging noch bis 1967. Dann liess ich mir nichts mehr sagen. Ich konnte meinen Standpunkt verteidigen und liess es auch auf einen Faustkampf mit meinem Vater ankommen. Ich hatte eine weinrote Cordjeans mit einem gelben Gürtel, ein blaues Hemd mit hohem Kragen, und Wildleder-Beatlesstiefel. Ich war also erstmal gut ausgestattet. Meine Mutter meinte, wenn schon lange Haare, dann müssen sie gepflegt sein, und mit ein paar Locken drin würde das besser aussehen. Sie drehte mir an einem Nachmittag die Haare ein, und ich sass ne gefühlte Ewigkeit unter der Trockenhaube. Fertig! Ein Blick in den Spiegel: Oha! Ich hab ja jetzt ne Frisur wie meine Mutter!

Ich und die Wandergitarre

1964, und ich hatte nur noch „Beatles" im Sinn. Mein Zimmer hatte ich mit Beatles-Fotos aus der Bravo dekoriert. Und ich wollte eine Gitarre haben. Dringend. Die kam im Frühling zu mir, die alte abgeschrappelte Wanderklampfe meiner Kusine Marianne, sie wurde mir mit den Worten „zu Ostern, zum Geburtstag und zu Weihnachten" überreicht. Danke auch.

Jetzt war ich im Geschäft. Nur: wie geht das? Es gab nichts, keine Lehrer, kein Unterrichtsmaterial. Aber der „Kelkheimer Mandolinenverein von 1822" hatte auch Gitarrenunterricht im Programm.

Also pilgerte ich nach Kelkheim-Mitte, dort sollte der Unterricht in einem alten Schulgebäude stattfinden. Ein Herr Schachschneider erklärte mir, das wäre eine ernste Sache mit der Musik, und was ich denn lernen wollte? „Ich will Beatles Musik spielen", sagte ich. Herr Schachschneider zuckte erschrocken zusammen. „Aber das ist doch die Musik des Teufels! Das machen wir hier nicht!"

Herr Schachschneider erklärte mir noch, dass nur die Klassik und die Volksmusik die einzige wahre Musik sei, das „moderne Zeug" wäre doch demnächst wieder weg. Weil das will keiner. Und: „Man kann keinen zwei Herren gleichzeitig dienen."

Schade eigentlich. Ich bekam C und G7 gezeigt, mit Wechselbass. Schrumm, schrumm, schrumm, ba da da bumm, bumm bumm... Mein Hut der hat vier Ecken... Ploink ploink. Nach Beatles klang das nicht.

Ich war nicht begeistert, machte aber gute Miene zum bösen Spiel. Vielleicht kommt da ja noch was, dachte ich. Eine Woche später ging ich wieder hin. Wieder ploink ploink. Und ich wollte doch lieber schazam-schazam, raggedi-raggedi spielen. Ich sah, dass die Mandolinentypen die Saiten mit einem Plektrum bearbeiteten. Das wollte ich auch! Nix da, sagte der Schachschneider, das ist verboten für Gitarre! Gibt's nur für Mandoline! Aha.

Am nächsten Samstag war eine große Vorstellung des Mandolinenvereins im Saal der Kelkheimer Kneipe „Gasser" angesagt. Ich ging mit meinen Eltern hin. Jede Menge Mandolinen auf der Bühne, und ein paar Gitarren am Rand. Das Mandolinenorchester spielte auf, alle lauschten andächtig. Dann betraten zwei Mädels mit Gitarren die Bühne, sangen und spielten einen deutschen Schlager, der gerade angesagt war. Ich sah, wie Herr Schachschneider mit wutverzerrtem Gesicht wie von der Tarantel gestochen aus seinem Sitz hochfederte - das war wohl nicht so abgesprochen! Zu dumm, dass die Mädels einen minutenlangen Applaus bekamen. Standing Ovation! Das hatte wohl eher den Publikumsgeschmack getroffen. Zu dumm, Herr Schachschneider.

Ich ging jedenfalls nicht mehr zum Unterricht. Ich wollte kein rummtata lernen, sondern lieber selber rausfummeln, was ich wirklich wollte. Wenn mir schon keiner was zeigen konnte. Irgendwann Sonntagsmittags sassen wir im Wohnzimmer vor dem Fernseher, da sahen wir, dass jemand durch das Gartentor kam. Herr Schachschneider! Er wollte wohl kassieren. Ich hatte mich nämlich nicht abgemeldet.

Meine Mutter flüchtete in den Flur, mein Vater und ich blieben sitzen. Es klingelte. Keiner machte auf. Es klingelte immer mehr. Keiner machte auf. Stille. Man hörte nur den Fernseher.

Dann tauchte Herr Schachschneider auf der Terrasse auf und schaute durchs Fenster. Er sah uns da sitzen. Mein Vater und ich bewegten uns nicht. Er klopfte an die Scheibe. „Hallo...! Bitte machen Sie auf! Halloooo....!"

Wir bewegten uns keinen Millimeter. Wir saßen da wie die Ölgötzen, wie Wachsfiguren im Kabinett von Madame Tussaud. Wir konnten es kaum aushalten, nicht in schallendes Gelächter auszubrechen. Aber wir hielten durch. Wir blieben versteinert. Nach einer Weile war dem Herrn klar, die sind entweder taub, oder tot, jedenfalls schien er zu kapieren, dass es da nix zu holen gab, und machte sich auf den Heimweg. Als er weg war, klappten wir vor Lachen zusammen. Ein seltener Moment, mein Vater und ich einer Meinung.

Von Herrn Schachschneider hörten wir nie wieder was.

Wandergitarre die Zweite

Ich probierte mit der Wandergitarre rum. Wie stimmen? Keiner wusste was Genaues. „Eine Alte Dame Geht Hering Essen", hiess es. Häh? Achso, das sind die Saiten, und wie sie gestimmt werden. Nur, wie ist der erste Ton? Also stimmte ich mal so auf gut Glück, und natürlich riss da eine Saite... Durch geschicktes Verknoten konnte ich die reparieren, aber die Stimmung hielt nicht lange. Mein Klassenkamerad Manfred Engel hatte auch so ne Klampfe. Der stimmte die Saiten so, dass, wenn er alle anschlug, sie einen guten Ton produzierten. Dann griff er voll in die Saiten und machte damit einen ganz ordentlichen Krach, der sich sogar nach Musik anhörte. Zu bestimmten Gelegenheiten wie Fastnacht brachten wir unsere Gitarren mit, und dann wurde geklampft. Unter Applaus unserer Klassenkameraden.

Mein Schulweg führte über den Frankfurter Hauptbahnhof, und da entdeckte ich in einer Passage auf der Kaiserstrasse das „Musikhaus Effertz". Die hatten Schallplatten und auch Gitarren und Zubehör. So kam ich zu Ersatzsaiten, zu einem „Gitarrenplättchen" und zu einer Stimmpfeife. Mit der Stimmpfeife konnte ich die Saiten auf die richtigen Töne stimmen. Das erforderte etwas Training. Irgendwann hatte ich den Dreh raus.

Der Laden hatte auch E-Gitarren und Verstärker im ersten Stock, und ich ging oft rein, und durfte eine echte Höfner E-Gitarre an einem echten Echolette Verstärker probieren. Wow, was für ein Ton! Das war es, was ich wollte! Ich spielte sofort Zeug, was mir auf der Wandergitarre noch nie eingefallen war. Inspiration! Was kostet sowas? Aha. Teuer. Also sparen.

Zuhause hatte ich mittlerweile meine Wandergitarre zu einer E-Gitarre umgebaut. Ich hatte ein Telefunken Tonbandgerät. Damals hatte jeder so ein „Tonband", um aus dem Radio Lieder aufzunehmen. Ein kleines Röhrenradio hatte ich auch. Es gab nur wenig Sendungen, die meine Musik spielten: „Teens Twens Top-Time" und die „Schlagerbörse", beide vom Hessischen Rundfunk aus Frankfurt ausgestrahlt. Und der AFN natürlich. Also hing unsereins 1964 am Radio, den Finger auf der Pausetaste vom Tonbandgerät, um seine Lieblingssongs aufzunehmen, ohne die Ansagen mit draufzukriegen.

Das Tonband hatte auch ein Mikrophon. Damit hatte ich lustige Hörspiele mit meinen Verwandten und mit Kumpels aufgenommen. Und Interviews. „Was halten Sie von Omo?" Jeder Besucher musste ein Interview geben.

Irgendwann entdeckte ich, dass ich das Mikrophon durch das Schallloch in die Gitarre stecken konnte. So konnte ich den Gitarrensound sehr direkt aufnehmen. Dann schloss ich das Tonband ans Radio an, stellte auf Aufnahme und drückte die Pausetaste. Jetzt hörte ich die Gitarre im Radio, und wenn ich die Aussteuerung aufdrehte, konnte ich die Wandergitarre höllisch verzerren. Super! Dann Fenster auf und die Gegend beschallt!

Ja, ich war schon immer das schwarze Schaf der Familie: hört komische Musik, macht selber noch komischere Musik, wenn man es denn überhaupt Musik nennen kann, hat ne blöde Frisur, und überhaupt: Der Depp der kann des net. Ich hatte nur den Ehrgeiz, es allen zu zeigen. Irgendwann würde meine Zeit kommen.

Beat-Club

1965 war es soweit: Das Deutsche Fernsehen hatte den Jugendlichen als Zielgruppe entdeckt und bot eine erste Sendung an, den „Beat-Club" vom Radio Bremen. Alle fieberten dem Termin entgegen, dreissig heiße Minuten an einem Samstagnachmittag. Das hatte es bis dato noch nicht gegeben! Die erste Sendung am 25. September habe ich leider versäumt. Ich kam aus Frankfurt mit dem Zug, und verpasste den Anschluss in Ffm-Höchst. Zu dumm! Ich sass auf dem Bahnsteig und träumte vom Beat-Club. Ich kam erst nach Hause, als die Sendung schon längst gelaufen war. Wiederholungen gab es nicht. Video gab es auch noch nicht. Pech gehabt - erstmal. Vor zehn Jahren hab ich diesen legendären ersten Beat-Club dann endlich auf Youtube sehen können.

Wie auch immer, der Beat-Club wurde zum monatlichen Pflichtprogramm für unsereins. 60 Prozent Einschaltquote, hiess es. Man musste dafür sorgen, dass die Eltern nicht im Zimmer waren, oder, wenn schon, dann wenigstens die Klappe hielten. Mittlerweile waren wir auch so reich, dass ein neuer Fernseher angeschafft werden konnte, das alte Gerät kam ins elterliche Schlafzimmer, oben auf den Kleiderschrank, mit einer mobilen Antenne. Vor dem Schrank baute ich mein Tonbandgerät auf, das Mikrophon auf einer gewagten Konstruktion aus Stuhl und Bücherstapel, um so nah wie möglich an den Lautsprecher zu kommen und so viel wie möglich Ton einfangen zu können. Die Erkennungsmelodie erklang - Aufnahmetaste drücken und raus. Runter ins Wohnzimmer, um da den Beat-Club zu zelebrieren. Später hörte ich die Aufnahme ab. Jimi Hendrix spielte „Hey Joe", zum ersten Mal im Deutschen Fernsehen, und ich hörte, wie kurz vor dem Gitarrensolo die Tür aufging. Mein Vater kam rein, sah den Aufbau und sagte: „Was isn des für'n Mist?" Dann, etwas lauter: „Bleedsinn! Mist!"

Und Tür wieder zu. Bis heute sehe ich jedesmal, wenn diese Nummer läuft, meinen Vater vor mir und höre ihn diese Wort sagen. Er hat sich damit unsterblich gemacht. Genau wie Jimi, der in diesem Beat-Club das Gitarrensolo mit den Zähnen gespielt hat.

Danach habe ich nie mehr einen Beat-Club verpasst. Meine Mutter guckte meistens auch mit und fand es eigentlich ganz lustig. Mein Vater kam dann später rein, um die „Sportschau" zu gucken. Dann war er im Fussballfieber, und es durfte im Wohnzimmer nicht gesprochen werden. Und möglichst nichtmal atmen. Ich fand nur die Erkennungsmelodie gut, irgendwer sagte mir irgendwann später, das wäre „Jatz".

Zwischenzeitlich versuchte ich mit einem Typen aus Ruppertshain was musikalisch auf die Beine zu stellen. Mein Vater nannte ihn den „singenden Dachdecker." Der Typ konnte zwar ganz gut singen, aber leider kein Wort Englisch, konnte es aber phonetisch so gut rüberbringen, dass es kaum einer bemerkte. Allerdings stiegen wir mal bei einer Session ein, und da waren Amerikaner im Publikum... Die lachten sich kaputt. Woraufhin er keinen Ton mehr rausbrachte. Zu dumm. Ich hatte ihm meine Wanderklampfe geliehen, weil er sich „was draufschaffen wollte". Aber sein Vater, der Dachdecker, schlug sie auf seinem Schädel kaputt. Er hatte wohl nicht den richtigem Ton getroffen. War wohl etwas sensibel, der Herr Dachdecker.

Drafi's Gitarrenschule

Meine Gitarrenkünste machen kaum Fortschritte. Aber Hilfe war in Sicht. Fix und Foxi und Micky Maus übten keine Faszination mehr auf mich aus, da erschien 1965 LUPO modern, ein Comic für eine neue Zielgruppe, die Pubertierenden. Die erste Ausgabe ging gleich los mit der Geschichte des Jazz als Comic. Von Dixieland und Ragtime bis Modern Jazz. Das weckte mein Interesse. Dann kam „Siggi und Barbaras" aus dem Französischen, die erste Version von Asterix, der ein paar Jahre später in einem anderen Verlag erscheinen sollte. Dazu Interviews mit Stars und Sternchen, Berichte von Sechzehnjährigen über deren Befindlichkeiten, ein paar Kalauerseiten dazu, ich fühlte mich angesprochen! Aber das beste war „Drafi's Gitarrenschule", jeden Monat eine Folge mit einem neuen Akkord. Drafi Deutscher war ein deutscher Sänger, der einen Riesenhit hatte mit „Marmor, Stein und Eisen bricht", einem Schlager, der aber auch Beat-Credibility hatte.

Aus Drafi hätte was werden können, aber er hatte mal im Suff vom Balkon eines Hotelzimmers 'runtergepinkelt, ein paar Kids hatten das gesehen, und die Bild-Zeitung machte draus „Drafi Deutscher zeigt Minderjährigen seinen Schniedelwutz" und das war's dann mit der Karriere. Deshalb hielt sich Drafi erstmal mit Beiträgen wie ebendieser Gitarrenkolumne über Wasser. Nebenbei produzierte er unter Pseudonym einige Schlagersänger und kam unter eigenem Namen in den Achtzigern wieder hoch.