7,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: tredition

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

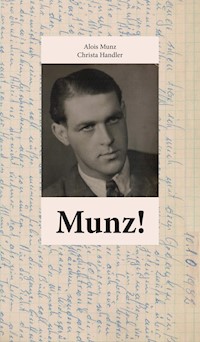

Alois Munz (1922-1997) war vieles in seinem Leben: Sohn, Schüler, Revoluzzer, Kriegssoldat, Ehemann, Vater, Großvater, Kamerad, Freund, Arbeiter, Betriebsrat, Querdenker, Kritiker, Belesener, ... und dabei stets ein "Augenzwinkerer". Vor allem aber war er ein sprachgewandter Autodidakt, der seiner niedrigen Schulbildung trotzte und nicht nur Eloquenz, sondern auch tiefe Empathie und wahren Familiensinn unter Beweis stellte - und dies mit begnadetem Gefühl für Sprache in Wort und Schrift. Über zwanzig Jahre nach seinem Tod transkribierte Tochter Christa die handschriftlichen Aufzeichnungen ihres Vaters und schuf mit diesem Buch ein immerwährendes Andenken an das Lebenswerk des Alois Munz - nur für ein Jankerl geboren.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 270

Veröffentlichungsjahr: 2021

Ähnliche

Munz!

Die Autoren

Alois Munz (19.6.1922 – 10.6.1997) war gelernter Fassbinder, arbeitete nach dem Krieg als Kranführer und Betriebsrat in der VOEST Alpine Donawitz und schrieb von 1982 bis 1985 seine Lebensgeschichte händisch nieder. Sein großer Wunsch war es, seine Worte in Buchform veröffentlicht zu sehen.

Zu seinen Lebzeiten war dies aufgrund unerschwinglicher Kosten aber leider nicht möglich.

Christa Handler, seine Tochter, transkribierte erstmals 1985/86 die handschriftlichen Aufzeichnungen ihres Vaters mit der Schreibmaschine und 2021 gelang es ihr, das väterliche Lebenswerk in Buchform zu veröffentlichen.

Alois Munz

Christa Handler

Munz!

© 2021 Christa Handler

Urheberrecht und Copyright:

Alle Rechte liegen bei der Autorin.

Umschlagmotiv: Alois Munz, posthum

Umschlaggestaltung: Tina Brandmüller, Grafikdesign

Lektorat: Margit Felser

Verlag und Druck:

tredition GmbH, Halenreie 40-44, 22359 Hamburg

ISBN Paperback

978-3-347-32536-4

ISBN Hardcover

978-3-347-32537-1

ISBN e-Book

978-3-347-32538-8

Written in Trofaiach

Originalausgabe

Die Handlung ist größtenteils autobiographisch, Ähnlichkeiten mit lebenden oder verstorbenen Personen sowie geografischen Angaben sind daher nicht immer zufällig.

Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und der Autorin unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.

Nur für ein Jankerl geboren

Ich widme dieses Buch meinen Kindern Carina und Jan-Luca, die ihren Großvater leider nicht bzw. nicht sehr gut kennenlernen konnten.

Meine Tochter war 8 Jahre und mein Sohn noch nicht geboren, als er verstarb.

An meine Eltern:

Danke für eure Wärme und Liebe!

Alois Munz 19.6.1922 – 10.6.1997

Maria Munz 05.10.1926 – 16.04.2018

In liebevoller Erinnerung

eure Christa

Vorwort

Alois Munz, mein Vater, begann seine Lebenserinnerungen aufzuschreiben, als er einige Monate im Ruhestand war, das war vor 39 Jahren.

Bei der Transkription war mir wichtig, dass seine Sprache erhalten bleibt, das heißt, dass dieses Buch nicht der heutigen politischen Korrektheit oder Gesetzlichkeit entspricht. Es wurde von meinem Vater in der ihm eigenen Sprache geschrieben und von mir in keiner Weise abgeändert. Gendern kannte mein Vater noch nicht, ebenfalls verwendete er hin und wieder Begriffe, die heute nicht mehr den gesellschaftlichen Standards entsprechen bzw. eventuell sogar strafrechtlich verfolgt werden würden.

Genau deswegen aber ist dieses sein Buch von der ersten bis zur letzten Seite authentisch.

Mein Vater wurde am 19.6.1922 geboren und durchlebte in den sechzig Jahren, die er beschreibt, bittere Armut, eine beschwerliche Jugend, ähnlich der heutigen Jugend – teilweise ohne Präsenzunterricht, nur, dass damals die Schulen komplett geschlossen waren und quasi Hausarrest herrschte. Er hat den 2. Weltkrieg hautnah miterlebt. Er war auch beim Wiederaufbau nach den Kriegsjahren beteiligt und erlebte viele Höhen und Tiefen in seinem Leben.

Allein die Tatsache, dass er alle Ereignisse, die sein Leben bedrohten, physisch und psychisch unbeschadet überstanden hat, ringt nicht nur mir tiefsten Respekt ab.

Für mich war mein Vater immer mein Held, ich liebte ihn sehr und liebe ihn noch immer.

Erstaunlich ist für mich auch, wie sich die Geschichte immer wiederholt – einzig die Vorzeichen ändern sich.

Dankbar bin ich dafür, dass er sein Leben aufgeschrieben hat, es berührt mich sehr, meinen Vater nach seinem Tod noch einmal neu kennenzulernen.

Ich fühlte mich von ihm immer beschützt und behütet, andererseits war er aber auch sehr streng und autoritär, sodass ich kaum wagte, an seinen Regeln, die er für mich – besonders in der Jugend – aufstellte, laut zu zweifeln.

Für mich als Tochter ergibt sich in der Rückschau auf unsere Familie ein durch und durch harmonisches Bild. Ich hatte meine Eltern kaum einmal beim Streit erlebt und besonders bleibt mir ein Bild meiner Eltern in Erinnerung: Bei Kerzenlicht und einem Glas Wein händchenhaltend auf der Wohnzimmercouch sitzend, im Alter von ca. 70 und 66 Jahren – wie einig, wie romantisch und beinahe kitschig, aber für mich als Tochter einfach wunderschön!

Besonders glücklich bin ich über die vielen Spaziergänge, Wanderungen und Ausflüge, die ich gemeinsam mit meinen Eltern unternommen habe, als ich auch schon eine junge Erwachsene war. Wir führten unzählige Gespräche, von denen ich auch heute noch profitiere und an die ich mich gerne zurückerinnere.

Wiewohl ich nach der Transkription zugeben muss, dass diese Harmonie und das tiefe Vertrauen meiner Eltern zueinander wohl der Güte meiner Mutter geschuldet war – denn mein Papa hat sein Leben immer mit einem Augenzwinkern gelebt und vor allem in jungen Jahren selten eine Gelegenheit versäumt, um die eine oder andere Dummheit zu begehen. Dies änderte sich im Alter allerdings – als meine Mama 1988 einen schweren Lungeninfarkt erlitt und ihr Leben auf der Kippe stand, verzweifelte er. Damals schrieb er nach ihrer Genesung:

Mein liebes Weiberl,

Du warst sehr krank und hast den Glauben an das Leben nie verloren,

die Ärzte reden davon, du seist an diesem Tag so gut wie noch einmal geboren.

Du bist so zuversichtlich, optimistisch und seelisch so riesig stark,

ich schäm mich fast, ich zweifelte und hatte Angst – ich war schwach.

Obwohl du krank warst, holte ich bei Dir die Kraft.

Wir leben weiter, ich an deiner Seite, wenn ich darf.

(1988 – 10 – 02)

Meine Mutter überlebte meinen Vater um 21 Jahre und hat bis zu ihrem Tod um ihn getrauert.

10.10.1982

Lange schon trug ich mich mit dem Gedanken, ein Buch zu schreiben. Oftmals verworfen wegen der Zweifel über meine eigene Fähigkeit, meine Gedanken, die jetzigen und auch die vergangen, sowie die Erinnerungen einigermaßen vernünftig zu Papier zu bringen. Auch war ich im Zweifel über die Art, wie ich schreiben sollte. Es soll mein Leben beschreiben, also autobiographisch sein, ohne dass es auch nur den Anschein von Memoiren hat. Wen interessieren schon die Meinungen eines Arbeiters! Es müsste die 60 Jahre, die ich bis jetzt lebte, beschreiben ohne dass es ein Geschichtswerk wird. Was sonst? Ein Roman? Ja, aber kein Märchen – sondern mein Leben, eingebettet in eine Zeit voller Wirren und Widersprüche, in der Pessimisten der Meinung sind, dass sich der Mensch schon sehr bald selbst vernichten wird. Aber dieses Buch soll nicht pessimistisch sein und es soll außer meinem Leben die ganze Gesellschaft, in der wir leben, beschreiben, aber von unten. Aus der Sicht des gewöhnlichen Arbeiters, der nicht viel mehr hat als sein Leben – also wie man so schön sagt „von der Hand in den Mund“ lebt. Trotz oder wegen dieser Kargheit des Lebens hängt dieser Arbeiter daran, ist nicht übersättigt und kann nicht verstehen… und hat, wie übrigens wahrscheinlich die ganze Menschheit, noch so viele Wünsche.

Die Eltern

Mein Vater war Maurer und stammte aus Böhmen. Er wurde im ersten Weltkrieg durch einen Kopfschuss verwundet und führte in seiner eigenen Jugend ein Aschenbrödel-Leben. Die ganze Familie des Vaters war eine Maurer-Familie. Alle männlichen Familienmitglieder waren Maurer. Großvater und vier Söhne waren den ganzen Sommer in Wien, Salzburg oder Graz auf Arbeit, während die Großmutter mit der einzigen Tochter zu Hause die kleine Wirtschaft betrieb.

Aschenbrödeldasein deshalb, weil der Großvater zeit seines Lebens den Verdacht nicht loswurde, dass mein Vater nicht von ihm stammte.

Meine Mutter war eine Bauernmagd und stammte aus Kärnten. Diese Familie war kleinbürgerlich, der Großvater war Schuhmachermeister und äußerst bigott. Meine Mutter hatte drei Geschwister. Zum Aufbau dieser Familie trugen vier Väter ihr Scherflein bei, jedes der Kinder hatte einen anderen Vater. Der letzte war der Schuster und daher mussten auch die älteren Geschwister schon im Schulalter zu den Bauern, um sich ihr Essen selbst zu verdienen, denn der Jüngste sollte Pfarrer studieren. Die drei ersten Väter hatten sich aus dem Staube gemacht.

Der Krieg 1914 – 1918, bei dem die Kirche auf allen Seiten die Waffen segnete, zerriss nicht nur Staaten und Länder, sondern auch Familien. Michael, so wollen wir meinen Vater nennen, konnte in seinen Familienverband nicht mehr zurück, da er einerseits wegen seiner Kopfverletzung keine vollwertige Arbeitskraft mehr war und zweitens der Argwohn des Oberhauptes noch immer bestand.

Michael kam also nach Ausheilung seiner Verletzung in ein Arbeiterviertel einer Industriestadt, um hier Arbeit zu finden. Mit der gleichen Hoffnung auf Arbeit und Brot zog es auch die Magd in die Industriestadt. Sie war mit 16 Jahren von zu Hause ausgerissen, weil sie außer zu Essen nichts bekam. Der einmal im Jahr auszuzahlende Lohn ging an ihre Eltern und Maria – so wollen wir sie nennen – ging leer aus. So verschwand sie also aus ihrem Land und kam über mehrere Bauernhöfe und mit einem ledigen Kind in der Industriestadt an.

Hier kreuzten sich ihre Wege. Maria, mittellos mit Schimpf und Schande vom Hof gejagt, als offenkundig wurde, dass sie vom Jungbauern schwanger war, jetzt mit ihrem Kind am Arm auf der Suche nach einem Bettplatz. Es war üblich, dass jemand, der ein freies Bett hatte, dieses vermietete, egal wie beengt die Wohnung auch sein mochte.

Sie war erst 19 Jahre alt.

Michael war 29 Jahre alt, hatte ein Zimmer und bei einer Baufirma Arbeit als Maurer. Er hatte soeben eine missglückte Liebschaft hinter sich und war froh, dass er dank Maria der ehemaligen Geliebten zeigen konnte, dass er nicht auf sie angewiesen war – zumal Maria eine imposante Erscheinung war. Ihr Kind störte ihn nicht, er war ein guter Mensch. So blieb sie vorderhand bei ihm, bis sie, wie sie meinte, ein ständiges Quartier gefunden hätte.

Nichts hat eine so lange Lebenszeit wie ein Provisorium! Sie blieb also bei ihm, es ließ sich nichts finden, wo sie mit dem Kind unterkommen konnte. Sie kochte ihm Essen, wusch seine Wäsche und teilte mit ihm das Bett – sie hatten ja nur eines.

Gegen Ende des dritten Nachkriegsjahres wusste sie, dass sie von Michael ein Kind bekommen würde. Michael fühlte sich bis dahin als freier Mensch, die „Bauerntrutschn“, wie er sie bei sich nannte, war gut fürs Wirtschaften, seine persönliche Freiheit würde sie ihm nicht nehmen.

Da war eine nahegelegene Kneipe. Der Schock bei ihm war also groß – so groß, dass Michael keine Abwehr- und keine Freudensbekundungen von sich gab – er ging ins Wirtshaus.

Aus demselben Grunde musste er noch dreimal dorthin gehen, bis 1927 waren es fünf Kinder! Das Zimmer, in dem sie wohnten, maß 3,5 mal 5 Meter und war über einem Gasthaus. Ehe sie sich versahen, waren sie eine Familie und obwohl 2 Kinder sehr bald starben, blieben immer noch 3 Buben. Im Jahre 1924 wurde geheiratet, natürlich mussten sie sich die Ringe ausleihen, sie besaßen keine eigenen Ringe.

Und immer öfter wurde Michael arbeitslos, er gehörte zur „industriellen Reservearmee“, musste immer öfter auf Suche nach Arbeit gehen. Meistens kam er abends müde und verzweifelt heim. Mit den Worten „wieder nichts“ setzte er sich auf die Kohlenkiste und wartete, bis er etwa zu essen bekam und Maria ihn tröstete und ihm neuen Mut gab. Das waren Augenblicke, wo sie sich innerlich wirklich nahe waren. Die gemeinsame Not hatte sie zusammengeschweißt. Sie ging wieder zu einem Bauern arbeiten, es waren weitschichtige Verwandte des Kindesvaters und sie bekam Milch, Kartoffeln und manchmal auch Fleisch. Hungern mussten sie nicht. Sie waren gute Eltern!

Die Brüder

Der ältere Bruder war ein Musterknabe, er war brav, folgsam und strebsam. Das Letztere vor allem. In der Schule immer ein Vorzugsschüler; wenn er einmal im Zeugnis statt eines Einsers „nur“ einem Zweier hatte, weinte er zum Steinerweichen. Keine Frage, dass er immer, wenn die Eltern nicht da waren, die Aufsichtspflicht hatte und diese auch gewissenhaft wahrnahm. Keine Frage auch, dass Rudolf – kurz „Rudl“ genannt – immer genau Bericht erstattete, und es ist verständlich, dass er die Schuld für eine Prügelei unter den Brüdern nicht auf sich nahm, sondern den Jüngsten als Zeugen anrief mit den Worten „Gell, ja Fritz“. Und der assistierte mit Worten „Jo, da Luis hot ongfongt“. Und es war wieder soweit, die gerechte Strafe entgegenzunehmen. Viel, viel später wird ein Psychologe die Theorie aufstellen, die besagt, dass es in jeder Gruppe von Individuen einen Despoten – der oben ist – und ein Aschenbrödel – welches in der Rangordnung ganz unten ist – gibt.

Aber auch das Wissen um diese Dinge hätte mir nichts genützt, ich kam aus meinem Dilemma nicht heraus. Zu Weihnachten bekam ich immer die abgetragenen Kleidungsstücke des Älteren, die Skier, die dieser schon 2 Jahre hatte und Schuhe, die zwar frisch besohlt, trotzdem aber etwas zu groß waren. „Du wirst schon noch hineinwachsen“ haben die Eltern gesagt. Dazu kam, dass ich aus Trotz oder Auflehnung in der Schule nichts lernte. Ich kam in jede Klasse 2 Jahre nach meinem Bruder – dem Vorzugsschüler. Die Lehrer glaubten schon einen Wunderknaben vor sich zu haben. Dann glaubten diese Lehrer, dass sie mit einem Rohrstock meine Dummheit oder Faulheit austreiben könnten. Aber ich war schon ein misstrauischer kleiner Kerl, der bei jeder Rauferei dabei war. Je mehr sie mich schlugen, umso weniger konnte ich zu ihnen aufschauen.

Ich verachtete alle, die lernten und strebsam waren. Ich würde einmal ein Arbeiter werden, in meinen Träumen sah ich mich rußgeschwärzt mit riesigen Muskeln vor einem Amboss stehen und glühendes Eisen schmieden. Auch gelegentlich gutes Einvernehmen mit meinem älteren Bruder, wo die echte Fürsorge des Älteren deutlich zu spüren war, konnte mich nicht von meinem Misstrauen und Einzelgängertum befreien.

Überall und bei jedem auch noch so gut gemeinten Ratschlag eines anderen witterte ich Bevormundung und mein Widerspruchsgeist wuchs und wuchs. Dabei war ich ein Träumer!

Ich träumte aber nicht von einem Schloss und von Reichtum, sondern ich wollte auch auf die Wanderschaft gehen. In den 20er und 30er Jahren gingen die arbeitslosen ledigen Burschen auf Wanderschaft. Sie gingen auf die „Walz“ und erzählten viel, wenn sie wieder heimkamen. Dass diese jungen Männer teilweise betteln gehen mussten, weil die Not sie dazu trieb, wusste ich nicht. Ich dachte mir auch nichts, als die Frau des damaligen Bundeskanzlers den Arbeiterfrauen empfahl, doch aus der Wursthaut eine Suppe zu machen, denn diese sei gut und nahrhaft.

Die Arbeiter im ganzen Stadtviertel waren in heller Empörung, aber in meiner Familie wurde über Politik oder Parteien nicht gesprochen. Beide Elternteile waren „Sozi“ – Sozialdemokraten, aber wenn man sie gefragt hätte, warum sie das waren, hätten sie sicher keine Antwort gewusst. Das war aber kein Einzelfall, auf eine solche Frage hätte im ganzen Arbeiterviertel nur einer eine Antwort gehabt und das war ein wortkarger Sonderling, den alle scheu grüßten.

Dieser Mann war auf vielen Gebieten bewandert. Manchmal kam es vor, dass er von ein paar Männern etwas gefragt wurde, dann holte er ein paar Bücher, las ihnen vor, erklärte es kurz, klappte das Buch wieder zu und ging. Für Diskussionen war keine Zeit und das Ganze diente mehr seinem Ansehen als der Aufklärung der Arbeiter.

Das Jahr 1934 war ein ereignisreiches Jahr. Mein älterer Bruder war 14 Jahre und kam aus der Schule. Natürlich mit Vorzug! Ich selbst war 12 und besuchte die zweite Hauptschulklasse. Disziplin war oberstes Gebot – vor dem Unterricht ein Gebet selbstverständlich. Im Geschichtsunterricht lernten wir von österreichischen Helden mit den dazugehörigen Jahreszahlen, statt turnen lernten wir marschieren und wenn einer nicht Schritt halten konnte, bekam er es mit dem Stock zu tun, mit dem sonst der Lehrer den Takt angab: links, zwo, drei, vier…

Von meinem älteren Bruder hatte ich jetzt Ruhe, der ging bei einem Kaufmann in die Lehre und war den ganzen Tag nicht daheim. Ich selbst war endlich der unbestrittene Anführer einer Schar von 15 – 20 Kindern.

Aber das Jahr 1934 grub sich anders in mein Gedächtnis, da war etwas im Gange; die Erwachsenen sprachen neben den Kindern nicht, schickten uns weg und tuschelten miteinander. Die üblichen Streitereien fehlten.

Plötzlich kamen Autobusse in die Stadt und holten alle Männer. Auf die Frage der Kinder, wo der Vater denn hinfährt, bekamen sie nur eine ausweichende Antwort und „das versteht ihr nicht“. Und die Kinder verstanden wirklich nicht.

Sie verstanden weder, warum das eine Gasthaus das der Roten war und das andere das der Grünen. Sie verstanden nicht, warum die erwachsenen Männer auf der Straße gleich rauften, obwohl sie gar nicht gestritten hatten und auch sonst kein Grund sichtbar war. Und sie verstanden auch nicht, warum die Roten arbeitslos waren, während die Grünen schon ihrer Arbeit nachgingen und somit die Not ihrer Zeitgenossen nicht teilen mussten. Wie sollten es denn die Kinder verstehen – die Erwachsenen verstanden es ja auch nicht!

Mein Vater fuhr also mit dem städtischen Autobus weg. Die Schule war geschlossen (das war gut so), Maria war besorgt, wir Kinder wurden angewiesen, im Hof zu bleiben. Das war ungewöhnlich, denn unser Spielplatz war eine große bewaldete Niederung, wo wir normalerweise Eichkätzchen jagten oder Wespennester zerstörten, oder einfach unsere Indianerspiele spielten, mit aus Farnwedeln gebauten Zelten oder Baumhäusern.

Der Vater war nicht da und wir Kinder durften nicht weg. Von weitem waren Schüsse zu hören und das Wort „Bürgerkrieg“ wurde geflüstert. Es war eine niederdrückende Stimmung, die auch nicht nachließ, als nach einigen Tagen der Vater wieder da war. Er muss in der Nacht gekommen sein, ganz heimlich. Trotzdem kamen gleich am folgenden Tag die „Heimatschützer“, die Grünen, und sie kamen bewaffnet und trieben Vater und mit ihm alle „Sozi“ aus dem Arbeiterviertel, mit Fußtritten und Schlägen mit dem Gewehrkolben aus der Wohnung auf die Straße, wo sie in einer Kolonne, bewacht wie Verbrecher, abmarschieren mussten.

Die gewaltsame Empörung der Sozialdemokraten war gescheitert und vorläufig vergeblich. Die meisten wurden eingesperrt, einige konnten flüchten und Koloman Wallisch wurde erhängt. Wenn bisher der Streit der Erwachsenen die Kinder kaum berührte, so war das jetzt auf einmal anders. Die Kinderfreundeorganisation wurde aufgelöst, die Katholische Jugend blieb natürlich bestehen. Da die Heimatabende der Kinderfreunde entfielen, die Katholischen aber die ihren verstärkten, konnte man die hämische Schadenfreude nicht übersehen. Die Folge war, dass sie bei den Spielen nicht mehr mittun durften und die weitere Folge waren auch hier Raufereien, die sich bis in die Schulklassen ausweiteten.

Inzwischen kam der Juli dieses Jahres 1934.

Jetzt putschten die Nationalsozialisten. Was sie wollten, wussten wir noch nicht, die Schüssen kamen näher.

Die Schule wurde wieder geschlossen, die Kinder mussten wieder daheimbleiben. Der Vater machte ein sorgenvolles Gesicht. Die alten „Sozi“ waren sich in einem einig – da konnte nichts Gutes herauskommen. Wieder peitschten Schüsse, direkt im Arbeiterviertel, und alle liefen in ihre Wohnungen.

Aber auch dieser Putsch wurde niedergeschlagen, die Nazis eine Zeit lang eingesperrt und alles war wie vorher.

Der Vater war noch immer arbeitslos – wenn vorher gesagt wurde, alles war wie vorher, dann mit einer Ausnahme: Während dem Vater bisher immer nahegelegt wurde, doch dem Heimatschutz beizutreten und er dies immer mit voller Unterstützung der Mutter standhaft abgelehnt hatte, wurde ihm jetzt ganz offen und deutlich gesagt, dass er zur NSDAP gehen müsse, wenn er arbeiten wolle. Auch dies tat er nicht und blieb prompt ob seiner Treue zur Sozialdemokratie arbeitslos.

Ich war damals 12 Jahre alt und hatte mir immer gewünscht, der Pascha der Kinderschar zu sein. Solange mein älterer Bruder da war, ging das nicht, und jetzt, wo ich es plötzlich war, hatte ich keine Lust mehr, setzte mich immer mehr ab und schloss mich älteren Jugendlichen an.

Da wurden keine Spiele mehr gespielt, es war eine verwegene Bande, aber das wusste ich zu diesem Zeitpunkt nicht. Mir gefiel es, wie diese Buben jeden Birnen- und Apfelbaum bei den Meister- und Ingenieurgärten nicht nur kannten, sondern regelrecht abräumten. Das fing im Frühjahr bei den Kirschen an, ging über in die Ananasbeete, die Erbsen, die gleich mit den Schoten gegessen wurden, bis zu den späten Lederäpfeln.

Aber damit nicht genug. Der Bäcker, der täglich frisches Gebäck mit einem Pferd und leichten Wagen in das Viertel brachte, wurde regelrecht bestohlen. Und sie lachten und freuten sich darüber, wenn einer eine ganze Schachtel voll Schwedenbomben erbeutete.

Ich war einer von ihnen, war zwar der Jüngste, aber wurde in dieser Runde anerkannt. Ich gefiel diesen 15- und 16jährigen und das gefiel wiederum mir. Ich bekam manchmal ein Tracht Prügel, wenn ich nicht mehr rechtzeitig vom Baum herunterkam oder über den Zaun oder die Mauer entwischen konnte, der Eigentümer mit seinem Hund unten wartete und alle anderen bereits getürmt waren.

Aber nicht nur wegen dieser Gaunereien gefiel es mir bei meinen Freunden oder wegen der Anerkennung, die sie mir zollten. Nein, da war noch etwas:

Ganz in unserer Nähe war die Werkschule und die hatten einen eigenen Sportplatz mit einer 100 m Aschenbahn und einem Rundkurs. Gleich daneben war ein kleines Schwimmbad. Von allen wurde es immer als Werksbad bezeichnet. Wir durften an Nachmittagen den Sportplatz benutzen, wir rannten die 100 m als bekämen wir einen Pokal dafür und wir liefen 3000 m, wobei mir besonders einer mit aufmunternden Worten und guten Ratschlägen half. Er sagte mir auch, dass ich auf das Ausatmen mehr Wert legen müsse, das solle man ganz bewusst und nicht nur automatisch machen. Er lernte mir auch das Schwimmen, was ich ohne viel Mühe schaffte.

Die Freundschaft zu Christian, so hieß dieser Junge, war tief und ich wäre für ihn – wie man so sagt – durchs Feuer gegangen. Es fiel Christian auch jeder Schabernack ein. Wir hatten wieder stundenlang am Sportplatz alles Mögliche getrieben und als es dunkel wurde, sprangen wir, wie schon öfter zuvor, ins Werksbad hinüber. Wahrscheinlich waren wir zu laut und der Bademeister, der dort eine Dienstwohnung hatte, kam mit lautem Gebrüll und jagte uns davon. Aber wir liefen nicht weit, denn Christian hatte eine Idee. Wir warteten noch eine Zeitlang, dann schlichen wir uns wieder ins Bad, diesmal aber ganz leise und warfen alle Holzbänke, die rund um das Becken aufgestellt waren, ins Wasser.

Am nächsten Vormittag wollten wir alle ins Bad gehen (es waren Ferien) und dem Bademeister zusehen, wie er die Bänke aus dem Wasser zog. Als ich dorthin kam, schwammen die Bänke noch im Wasser, drei Jungs aus meinem Verein standen beim Bademeister und dieser winkte mich auch gleich zu sich. Ohne viel zu fragen und ohne sichtbare Erregung sagte er: „Stehenbleiben da.“ Dann kam der fünfte von uns und es fehlte nur noch Christian. Aber der kam nicht. Entweder hatte er von weitem zugesehen, wie es uns erging und war gewarnt, oder es stimmte, was er uns später erzählte, dass er nicht kommen konnte. Auf jeden Fall mussten wir fünf die Bänke aus dem Wasser ziehen. Der Bademeister, noch immer mit stoischer Ruhe: „Wenn euch euer Kumpel im Stich lässt, müsst ihr das ohne ihn machen!“

So vergingen 2 Jahre, meine Freundschaft zu Christian war ungebrochen. Über die Schwerarbeit mit den Bänken im Wasser dachte ich nicht viel nach.

Genauso wenig dachte ich darüber nach, dass die Gaunereien immer dreister und frecher wurden. Die Dinge kamen, wie sie eben kommen mussten, aber vorher wurde ich von dieser Gruppe durch ein Verbot meiner Mutter getrennt. Ich durfte mit Christian und seinen Freunden nicht mehr verkehren und auch nicht mehr sprechen. Das war sehr hart für mich, jetzt war ich bald 14 Jahre und es ging dem Schulschluss zu.

Nicht nur, dass ich mit Christian nicht mehr reden durfte, ich musste auch im Zimmer bleiben und lernen, das war überhaupt nicht nach meinem Geschmack. Aber ich beugte mich – die Autorität der Mutter, aber auch die Liebe zu ihr gaben den Ausschlag. Es brachte mich auch eher zum Nachgeben, weil sie mit mir ganz ruhig sprach und nicht mit Schlägen meine Einsicht zu erzwingen suchte.

Dass sie Recht hatte, zeigte sich sehr bald. Eine Bande von fünf Jugendlichen wurde ertappt, als sie ein Spirituosengeschäft plünderten. Überflüssig zu sagen, wer sie waren. Die ehemaligen Freunde von mir! Sie waren betrunken und hatten einen Mordsspaß, als man sie einsperrte. Ich habe Christian nie mehr gesehen.

Schulschluss!

Und das für immer. Endlich nichts mehr lernen!

Ein Glücksgefühl, ein Empfinden der Befreiung von Zwang. Alle Schüler gingen sich artig von den einzelnen Lehrpersonen verabschieden, es war immerhin die 4. Klasse Hauptschule und wir machten den ersten Schritt ins Leben, wie der Herr Direktor sagte.

Ich konnte mich nicht dazu entschließen. Trotzig verließ ich die Schule mit dem festen Willen, nie mehr da hinein zu gehen. Mit dem gleichen Trotz habe ich es schon vorher abgelehnt, einen Freund meines Vaters zu bitten, mir der Firmpate zu sein – ich wurde nicht gefirmt.

Aber der Ernst des Lebens kam auch ohne das Sakrament der Firmung. Jetzt zeigte sich, dass ein gutes Zeugnis doch ein Vorteil wäre. In der Werkschule wurde ich nicht aufgenommen, da nur Söhne von Werksarbeitern eingestellt wurden. Der Vater war aber arbeitslos – aus schon bekannten Gründen. Ich wollte Schmied werden, aber der einzige Schmied in der Nähe hatte Bedenken wegen meiner geringen Größe.

Die Mutter sprach schon davon, dass, wenn ich keinen Lehrplatz fände, ich halt zu einem Bauern als Knecht arbeiten gehen müsste.

Nun, das war auch nicht nach meinem Geschmack, zumal ich überzeugt war, dass es der Mutter ernst war mit ihrer Meinung. „Es kommt auf die Anständigkeit an und nicht auf den Beruf, den einer hat“ war einer ihrer stehenden Sätze.

Ich beschloss bei mir, nicht mehr wählerisch zu sein und jeden sich bietenden Beruf zu ergreifen. Nur „Halterbube“ wollte ich nicht sein. Eines Tages kam mein Vater mit der Neuigkeit, dass er einen Lehrplatz für mich habe. Ein Fassbinder suche einen Lehrling. „Was ist ein Fassbinder?“ ging es mir durch den Kopf. Am nächsten Tag ging ich mich vorstellen, natürlich ging mein Vater mit und die Bekanntmachung bzw. das Vortragen unseres Anliegens ging glatt und freundlich vor sich. „Ein bisschen klein ist er, aber er wird sich schon machen“, sagte der Meister und „morgen um 7.00 Uhr fangen wir an“ setzte er hinzu.

Ich war jetzt Fassbinderlehrling. Die Arbeitszeit war von 7 Uhr früh bis 19 Uhr abends mit 1,5 Stunden Mittagszeit und ich musste in diesen 90 Minuten rund 6 Kilometer heimgehen, zu Mittag essen und die 6 Kilometer wieder zum Arbeitsplatz zurückgehen. Das ging sich mit der Zeit kaum aus und ich bekam von den Eltern ein Fahrrad. Wie sie das machten, von wo sie das Geld hatten, darüber dachte ich nicht nach, ich war nur froh, dass ich nicht mehr laufen musste, wenn ich vom Mittagessen rechtzeitig um 13.30 Uhr in der Werkstatt sein wollte.

Das Fassbinderhandwerk hatte ich mir etwas anders vorgestellt, besser gesagt, ich hatte überhaupt keine Vorstellung. Die Dauben sind aus Eichenholz, müssen, nachdem sie lange genug gelagert waren, grob mit einer Axt in ihre Form gebracht werden und dann mit Hobel und Reifmesser auf genaues Maß bearbeitet werden. Mit Feuer werden die Dauben gebogen, die Reifen aufgeschlagen, die Böden eingearbeitet, alles mit den Händen. Keine einzige Maschine und wie gesagt, der Werkstoff ist Eichenholz, die Reifen aus Bandeisen, die wir natürlich auch selbst genietet haben.

Das Erste, was ich zu spüren bekam, waren die Blasen an den Händen. Immer wieder Blasen, es war eine Erholung, wenn ich für die Familie des Meisters die Schuhe putzen musste. Mein dickschädeliger Trotz half mir dabei, hier durchzuhalten. Mit Schwielen an den Händen und Schmerzen in den Schultern und Armen kam ich am Abend hundemüde heim und ging trotzdem zum nahen Sportplatz und lief, oft einsam, meine Runden. Im Sommer lief ich auch noch ins Bad hinüber, aber nicht mehr, um Bänke hineinzuwerfen, sondern einfach ein paar Längen zu schwimmen. Manchmal guckte mir der Bademeister zu, sagte aber nichts und ich hatte vor ihm großen Respekt.

Heimwärts ging es wieder über den Zaun, barfuß mit der nassen Badehose lief ich heim. Das Abendessen war meist der Rest vom Mittagessen, das verschlang ich, wusch mir meine Füße und schlief auf meinem Strohsack, bis mich meine Mutter am nächsten Morgen beinahe mit Gewalt aus den Federn holen musste.

Am Sonntag, wenn es das Wetter erlaubte, ging ich meist auf einen nahen Berg – ich hatte auch schon wieder einen Freund. Es war dies ein gleichaltriger Junge aus Kärnten, der bei Verwandten im selben Häuserblock wohnte und die Hauptschule besuchte, um dann in einer Filiale der Firma Meinl in die Lehre zu gehen. Ein groß aufgeschossener, magerer und blasser Junge, dessen Vater Bergbauer war. Die anderen Kinder und Jugendlichen hänselten ihn wegen seiner etwas singenden Aussprache, die den Kärntnern eigen ist. Ich ärgerte mich über diese Spötter und half dem Sepp – so hieß der blasse Bub aus Kärnten – gegen seine Widersacher, das war die ganze Kinderschar. Ich war dafür bekannt, dass ich sehr stark war und alle wussten, dass ich jähzornig war und sehr schnell und hart zuschlug. So hatte Sepp bald seine Ruhe und es entwickelte sich eine Freundschaft, die ein Leben lang halten sollte.

Bei einer solchen Bergtour, die nicht um des Gipfels willen oder die Bezwingung einer steilen Wand gemacht wurde, sondern einfach aus Freude an der Natur und natürlich um ein paar begehrte Blumen heimzubringen, stürzte ich aus ca. 25 Meter Höhe ab. Ich fiel auf eine steile Geröllhalde, wo ich noch weiterkugelte, bis mich ein Mann auffing. Außer Knochenbrüchen an den Beinen, einem fleischigen Rücken, aufgeschlagenen Armen und Händen hatte ich keine ernsthaften Verletzungen, keine Verletzung am Kopf.

Natürlich hatte ich einen Schock, den hatten aber auch der Sepp und die beiden Mädchen, die mit von der Partie waren. Am schlimmsten war für mich die Reinigung des Rückens, dieser wurde zuerst mit Jod bestrichen und dann wurden mit einer Pinzette die kleinen Steinchen, die im Fleisch steckten, entfernt. Ich vergrub meine Zähne in einen Polster, sonst hätte ich laut schreien müssen. Wenn jemandem gesagt wird, er müsse 2 Monate im Spital bleiben, dann kommt ihm das wie eine halbe Ewigkeit vor. Wenn er es dann aber hinter sich hat, war es gar nicht so arg lang. So ging es auch mir, ich konnte mich später nur mehr daran erinnern, dass die Patienten einmal einen Hungerstreik durchführen wollten, weil es am Abend „Sterz“ gab. Das ist eine aus Maismehl und Schweineschmalz zubereitete Speise. Ich fand nichts Schlechtes am „Türkensterz“, wie wir dieses Essen bei uns daheim nannten, und ich aß ihn, sehr zum Missvergnügen der anderen Patienten. Sie ließen es mich auch spüren, dass ich ihnen – wie sie es nannten – in den Rücken gefallen war. Besonders die kleinen Handreichungen eines Mädchens, sie war schon 17 oder 18 Jahre und ich war 15 Jahre, vermisste ich sehr. Ich himmelte sie an. War sie doch an mein Bett gekommen, als man mich erschöpft und schwitzend vor Schmerzen aus dem Operationssaal ins Zimmer brachte und sie hatte meine Hand gehalten bis ich eingeschlafen war.

Jetzt ließ sie sich nicht mehr blicken und weckte damit meinen alten Trotz. Beim nächsten Sterz-Abendessen bat ich um eine zweite Portion und hatte damit alle restlichen Sympathien bei den Mitpatienten verspielt. Das war das Einzige, das mir von diesem 2-monatigen Spitalsaufenthalt in Erinnerung blieb und ich konnte – wenn ich daran dachte – ein Schmunzeln nicht verbergen.

Der Gips am rechten Fuß war weg, das linke Knie verheilt, ich musste wieder zur Arbeit und fand an der schweren Arbeit der Fassbinderei Gefallen. So verging 1937 mein erstes Lehrjahr. Samstagnachmittag musste immer die Werkstatt aufgeräumt werden und dann musste ich Kunden beliefern und bekam dabei natürlich Trinkgeld. Lohn bekam ich im ersten Lehrjahr keinen. Von diesen Trinkgeldern kaufte ich mir eine Schweizer Armbanduhr und hatte noch so viel übrig, dass ich der Mutter drei Stück Frotteehandtücher als Weihnachtsgeschenk kaufen konnte, womit sie übrigens mehr Freude zeigte, als mit dem wesentlich teureren Geschenk meines älteren Bruders.

Der Jüngere ging noch zur Schule und war beim Lernen noch fauler als ich, aber man sah jetzt mit seinen 13 Jahren schon, dass er einmal ein hübscher Jüngling werden würde. Er selbst wusste das auch, denn er verbrachte sehr viel Zeit vor dem nicht mehr ganz klaren Spiegel.

Um die politischen Vorgänge und Zusammenhänge kümmerte ich mich überhaupt nicht. Turnen, laufen, springen und schwimmen im Sommer und Schi laufen im Winter beschäftigten mich in meiner Freizeit voll, obwohl ich keine Siegeslorbeeren erzwingen wollte. Ein bisschen mehr Interesse für das, was ringsum geschah, hätte mir vielleicht mehr Einblick in die Geschehnisse des März 1938 gebracht. Aber ich war 16 Jahre alt und hatte niemanden, der mich auf diesem Gebiet geführt hätte. So kam es also, dass ich am Abend des 12. März 1938 überhaupt nicht wusste was da los war.

Ein Fackelzug, hieß es, wird abgehalten!

Der Meister machte schon Feierabend, damit wir schauen gehen konnten. Das war überhaupt nicht seine Art, wir mussten meist länger arbeiten und es war auch noch nie vorgekommen, dass um eine ganze Stunde früher Arbeitsschluss war. Ich ging also schauen und es war in vielerlei Hinsicht überwältigend, was ich da sah.