12,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €

Mehr erfahren.

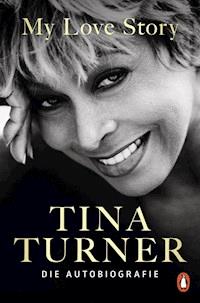

- Herausgeber: Penguin Verlag

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

Die Lebensgeschichte von Tina Turner – so packend und bewegend wie ihre größten Hits

»Private Dancer«, »The Best«, »What's love got to do with it« – jeder einzelne von Tina Turners Songs sprüht vor Energie, Lebenswillen und nie versiegendem Mut. All diese Eigenschaften repräsentiert die legendäre Königin des Rock 'n' Roll, die mit ihrer einzigartigen Stimme und fantastischen Show die Bühnen der Welt eroberte. Unter dem Eindruck einer lebensbedrohlichen Erkrankung, die sie jedoch überwinden konnte, schildert sie in in diesem Buch erstmals ihre ganze Geschichte. Und sie erzählt, wie sie mit ihrem Ehemann Erwin Bach schließlich das langersehnte Glück gefunden hat. »My Love Story« ist eine Liebeserklärung an das Leben und die zutiefst bewegende und inspirierende Überlebensgeschichte einer Frau, die alle Hindernisse, die ihr in den Weg gelegt wurden, hinter sich ließ.

Mit zahlreichen Fotos aus Tina Turners Privatbesitz

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 445

Veröffentlichungsjahr: 2018

Ähnliche

Über das Buch

»Liebe hat mein Leben gerettet. Davon will ich erzählen.« Tina Turner, die Königin des Rock ’n’ Roll, wird bald achtzig Jahre alt. Unter dem Eindruck einer lebensbedrohlichen Erkrankung, die sie durch eine wunderbare Wendung bezwingen konnte, schildert sie erstmals ihre »ganze Geschichte«, wie sie sagt. »Nutbush City Limits«,»Private Dancer«, »The Best«, »Proud Mary« – jeder, der Tina Turners Musik hört, ahnt etwas von ihrer Energie, ihrem Lebenswillen und nie versiegendem Mut, die sie aus der Enge der Kindheit in Tennessee auf die Bühnen der Welt brachten. Mit ihrem Ehemann Erwin Bach durfte sie schließlich auch das lang ersehnte persönliche Glück erleben. My Love Story ist eine Liebeserklärung an das Leben und die zutiefst bewegende und inspirierende Überlebensgeschichte einer starken Frau.

Das Buch enthält zahlreiche Abbildungen, darunter viele bisher unveröffentlichte Fotos aus Privatbesitz.

Über die Autoren

Tina Turner wurde 1939 als Anna Mae Bullock in Nutbush in Tennessee geboren. Mit zwölf Grammys und rund 200 Millionen verkauften Platten gehört sie zu den erfolgreichsten und beliebtesten Popmusikerinnen aller Zeiten. Seit den Neunzigerjahren lebt sie in der Schweiz, seit 2013 ist sie mit dem Kölner Musikproduzenten Erwin Bach verheiratet. 2018 erhielt sie den Grammy Lifetime Achievement Award.

Tina Turner hat zwei hochrangige Autoren an ihrer Seite: die US-Bestsellerautorin Deborah Davis und den deutschen Journalisten und Buchautor Dominik Wichmann, Mitverfasser des Bestsellers Zwischen zwei Leben von Guido Westerwelle.

Besuchen Sie uns auf www.penguin-verlag.de und Facebook

My Love Story

DIEAUTOBIOGRAFIE

TINATURNER

mitDeborah Davis und Dominik Wichmann

Aus dem amerikanischen Englischvon Barbara Steckhan und Naemi Schuhmacher

INHALT

PrologUnter uns

Kapitel 1»The Best«

Kapitel 2»Back Where You Started«

Kapitel 3»Something’s Got a Hold on Me«

BILDTEIL 1

Kapitel 4»I Don’t Wanna Fight«

Kapitel 5»A Change Is Gonna Come«

BILDTEIL 2

Kapitel 6»When the Heartache Is Over«

Kapitel 7»Overnight Sensation«

Kapitel 8»Foreign Affair«

BILDTEIL 3

Kapitel 9»Total Control«

Kapitel 10»Complicated Disaster«

BILDTEIL 4

Kapitel 11»Ask Me How I Feel«

Kapitel 12»Paradise Is Here«

EpilogCraig Raymond Turner 1958 – 2018Dank

Register

Aufruf zur Organspende

In meiner Stimme waren immer Gefühle, denn diese Gefühle waren verbunden mit dem Leben, das ich gelebt habe. Und kamen mir auf der Bühne die Tränen, dann waren sie echt und kein Hollywood.

Prolog

UNTERUNS

Als kleines Mädchen war ich ein richtiger Wildfang. In der Gegend von Nutbush, Tennessee, wo ich aufgewachsen bin, sprang ich über die Bäche, ohne nur einen Moment lang daran zu denken, dass ich in das trübe Wasser fallen könnte. Oder ich tobte mit Tieren herum – mit Pferden, Mulis und sogar mit Schlangen, vor denen ich heute Angst habe. Damals nicht, als Kind ängstigte mich eigentlich gar nichts.

Einmal entdeckte ich beim Spielen im Wald eine kleine grüne Schlange und überlegte, wo sie wohl herkam. Ganz bestimmt war sie ein Baby und fand nicht zu ihrer Mutter zurück. Ich nahm einen Stock und suchte nach dem Nest, das ich dann bald auch entdeckte. Darin aber lag eine dicke, hässliche Schlange, die mich angreifen wollte, um ihre Jungen zu verteidigen. Auf der Stelle meldete sich mein Instinkt. Es war keine Angst, sondern Selbstschutz, der mich zurückschrecken ließ. Ich rannte fort, so schnell ich konnte. Meine Zöpfe lösten sich, und die Träger meines Kleids gingen auf. Doch ich war in Sicherheit. Was ich damit sagen will: Mir war klar, wann ich vor Schlangen davonlaufen musste.

In meinem Leben gab es immer wieder Momente, die die Menschen um mich herum fragen ließen: Wie bist du da nur wieder herausgekommen? Ich habe mich in Gefahren begeben, und Gefährliches wurde mir angetan, aber wenn es Spitz auf Knopf stand, hat irgendein Instinkt in mir dafür gesorgt, dass ich rechtzeitig fortlief und mich rettete. Was mir auch zustieß, ich habe es stets geschafft, mich in Sicherheit zu bringen. Wahrscheinlich war es mir vorbestimmt, am Leben zu bleiben. Wahrscheinlich gibt es dafür einen Grund. Und wenn es nur der ist, euch jetzt meine Geschichte zu erzählen. Meine wahre Geschichte.

Ihr denkt jetzt vielleicht, Tina, wir kennen deine Geschichte. Wir wissen, wie das mit dir und Ike war, wie du seinetwegen durch die Hölle gegangen bist, wir wissen, dass du diese schreckliche Beziehung hinter dir gelassen, dass du alles überstanden hast. Aber eins müsst ihr euch klarmachen: Bis heute habe ich weit mehr Zeit ohne Ike verbracht als mit ihm. Zweiundvierzig Jahre, um genau zu sein. Es war ein ganz neues Leben, voller Abenteuer, Erfolge und Liebe, und besser, als ich es mir je hätte erträumen können. Aber es gab auch Schattenseiten. Gerade in den letzten Jahren war ich Prüfungen ausgesetzt, die so schlimm waren, wie ich es mir nie hätte ausmalen können. Deshalb also lasst mich meine Geschichte erzählen.

Kapitel 1

»THEBEST«

Give me a lifetime of promises and a world of dreams

Speak the language of love like you know what it means

Willst du mich heiraten, Tina?« Das war der schlichte Satz, mit dem mir Erwin Bach, die Liebe meines Lebens – der Mann, in den ich mich auf den ersten Blick verliebt hatte, bei dem mir schwindlig wurde, kaum dass ich ihn erblickt hatte – , einen Antrag machte. Sein Englisch klang ein bisschen unbeholfen – Erwin ist Deutscher, Englisch ist also eine Fremdsprache für ihn – , aber es gefiel mir. Er war wohl etwas überrascht, als ich ihm erklärte, dass ich auf seine Frage keine Antwort wüsste. Sie lautete weder »Ja« noch »Nein«, so viel war klar.

All das geschah 1989, als wir drei Jahre zusammen waren. Ich steuerte auf meinen fünfzigsten Geburtstag zu, und Erwin, der dreiunddreißig war, meinte wohl, er müsste mir irgendwie beweisen, dass er sich mir verpflichtet fühlte. Das war ungeheuer lieb von ihm, aber mir gefiel unsere Beziehung so, wie sie war. Außerdem hatte ich ein ambivalentes Verhältnis zur Ehe. Durch eine Hochzeit kann sich vieles ändern, und zwar, wie ich aus schmerzlicher Erfahrung wusste, nicht unbedingt immer zum Besseren.

Dreiundzwanzig Jahre später (so viel zu Verpflichtungen) machte mir Erwin erneut einen Antrag. Diesmal war alles perfekt geplant: Wir kreuzten auf der Lady Marina, der Yacht unseres Freundes Sergio, mit einem Dutzend guter Freunde und Bekannter durchs Mittelmeer. Eigentlich hätte ich damals merken müssen, dass etwas im Busch war. Wir waren an einem hübschen Ort, aber Erwin fand die Umgebung noch nicht romantisch genug. Später erfuhr ich, dass er danach Sergio zurate gezogen hatte. Der hatte vorgeschlagen, zur griechischen Insel Skorpios zu fahren. Das sei der schönste Ort, den er kenne, für einen sehr romantischen Augenblick.

Als die Yacht an jenem Abend den Kurs änderte und unterwegs zu unserem neuen Ziel Geschwindigkeit aufnahm, fragte ich: »Wohin fahren wir, Liebling?« Erwin antwortete ausweichend, gab vor, es nicht zu wissen. Das allein war schon verdächtig, denn Erwin weiß immer alles. Als ich am nächsten Morgen aufwachte, sah ich die zauberhafte Insel Skorpios vor mir, die früher einmal Aristoteles Onassis gehört hatte. Am Strand Jackies berühmtes Badehaus mit der blauen Tür.

Wir verbrachten einen ziemlich faulen Tag auf der Yacht. Ich suchte mir einen Platz im Schatten, um meine Haut zu schonen, während die anderen in der Sonne brutzelten. Dann trennten wir uns, um uns zum Abendessen fertig zu machen. Als wir uns wieder zu den Cocktails trafen, fiel mir auf, dass die Männer alle Weiß trugen. Wie hübsch, dachte ich, sie sehen wirklich gut aus in ihren weißen Jeans und weißen Hemden. Die Frauen waren ebenfalls in wunderschöne Sommer-Outfits gekleidet. Ich hatte ein elegantes und leichtes Kleid aus schwarzem Leinen angezogen. Es war ein wunderbarer Abend in netter Gesellschaft. Eine sanfte Brise wehte, und am Himmel stand der Mond. Doch nach dem Essen änderte sich die Stimmung plötzlich, und es lag eine gewisse Erwartung, ja, Aufregung in der Luft. Was ging hier vor sich?

Ich bemerkte, dass alle Blicke auf Erwin gerichtet waren. Und dann kam er auf mich zu und ging vor mir in die Knie. In der ausgestreckten Hand hielt er eine kleine Schachtel.

»Ich habe dich schon einmal gefragt, und nun frage ich dich noch einmal: Willst du mich heiraten, Tina?«, diesmal in perfektem Englisch. Die Männer hatten – was mich wirklich wunderte – Tränen in den Augen, und die Frauen juchzten, als ich bewegt »Ja!« rief. Ich sagte Ja zu Erwin und Ja zur Liebe. Ja zur Liebe meines Lebens. Dieses Bekenntnis fiel mir nicht leicht. Schließlich war ich inzwischen dreiundsiebzig und würde zum ersten Mal in meinem Leben Braut sein. Ja wirklich, zum ersten Mal. Ich heiße Tina Turner und war die Ehefrau von Ike Turner. Aber ich war niemals eine Braut.

Meine Hochzeit mit Ike – wenn sie den Namen Hochzeit überhaupt verdient – verlief anders, ganz anders. Im Gegensatz zu vielen Mädchen hatte ich früher nie davon geträumt, als Erwachsene einmal eine große Hochzeit zu feiern. Natürlich ging ich wie selbstverständlich davon aus, irgendwann zu heiraten, aber damals in Nutbush hatten wir keine besondere Vorstellung von solchen Festen mit einer Braut in Weiß und all dem Drumherum. Jedenfalls erinnere ich mich an nichts dergleichen, denn meine Eltern und Tanten und Onkel waren alle schon verheiratet, als ich auf die Welt kam. Wenn sie denn überhaupt eine Ehe eingegangen waren.

Ikes Antrag hatte mit Romantik nichts zu tun. Vielmehr ging es dabei in erster Linie um vertrackte Verhandlungen mit einer seiner Ex-Frauen, die vom Erfolg unserer Platten gehört hatte und Geld aus ihm herauspressen wollte. Ike war so oft verheiratet gewesen, dass ich irgendwann nicht mehr mitkam und völlig das Gefühl dafür verlor, ob er nun gerade geschieden oder verheiratet war. Ganz abgesehen von den unzähligen Freundinnen, die mit atemberaubender Geschwindigkeit auftauchten und wieder verschwanden. Ike schlief mit nahezu jeder Frau in unserem Dunstkreis oder legte es zumindest darauf an – ganz gleich, ob sie nun verheiratet, Single oder irgendwas dazwischen war. Ich weiß nicht mehr, wie er durch die Heirat mit mir sein Finanzproblem lösen wollte, doch nach Ikes Ansicht war es das richtige Manöver. Aus heiterem Himmel fragte er: »Willst du mich heiraten?« Einfach so – ruppig, kurz angebunden, ohne ein freundliches Wort. Wie Ike eben war.

Ich wollte eigentlich nicht, und aus heutiger Sicht weiß ich, wie sehr ich eigentlich nicht wollte. Zu jener Zeit hatte ich ihn schon von seiner schlimmsten Seite kennengelernt. Andererseits war unser Leben ziemlich kompliziert, mit den vier Kindern, die wir großzogen: unser gemeinsamer Sohn Ronnie, dann Craig, mein Sohn aus einer früheren Beziehung, und Ikes Söhne, die er mit seiner letzten Ehefrau Lorraine hatte, Ike jr. und Michael. Und natürlich war da noch unsere gemeinsame Karriere, die es nicht weniger kompliziert machte. Kurzum, damals glaubte ich, keine andere Wahl zu haben.

Ich beschloss, wenn ich tatsächlich heiratete, sollte ich wenigstens entsprechend aussehen. Ich zog eins meiner besten Kleider an und setzte einen schicken braunen Hut mit breiter Krempe auf. Ein Hut erschien mir irgendwie angemessen. Ich wollte nicht sexy wirken, wie auf der Bühne oder in einem Club, und war der Meinung, ein Hut sei seriöser und in gewisser Weise hochzeitsmäßiger. In Fragen der Etikette gab es niemanden, an dem ich mich orientieren konnte, da war ich ganz auf mich und mein Gefühl angewiesen. Denn wegen Ike hatte ich keine Freundinnen. Deshalb auch hatte ich mir angewöhnt, auf Flughäfen oder in einer fremden Stadt und insbesondere bei Auftritten in Europa die Menschen zu beobachten, um von ihnen zu lernen. Weil ich stets auf dem neuesten Stand sein wollte, las ich außerdem Modezeitschriften wie Vogue, Harper’s Bazaar oder Women’s Wear Daily. Durch sie lernte ich, wie man sich anzog, sich schminkte und allmählich seinen persönlichen Stil entwickelte.

Am Tag unserer Trauung fühlte ich mich nicht wie auf einer Hochzeit. Ich zog mich an und setzte mich neben Ike auf die Rückbank des Autos. Duke, der gewöhnlich unseren Bus fuhr, saß am Steuer und würde uns über die Grenze nach Mexiko bringen. Weil Duke und seine Frau Birdie, die unsere Jungs betreute, wenn wir auf Tournee waren, sozusagen zur Familie gehörten, fand ich es schön, ihn bei diesem Trip dabeizuhaben.

Ike hatte immer irgendwelche raffinierten Pläne. Jedenfalls hatte er herausgefunden, Tijuana sei der ideale Ort für eine Blitzhochzeit, ohne dass man dort nach einer Heiratserlaubnis oder dem obligatorischen Bluttest gefragt wurde. Womöglich wäre die Ehe nicht einmal gültig. Aber es hatte keinen Sinn, seine Entscheidungen anzuzweifeln. Er würde wieder nur ausrasten, und die Folge davon wäre eine weitere Attacke mit einem Kleiderbügel, einem Schuhspanner oder was Ike sonst gerade in die Finger fiel. Und ich wollte ganz bestimmt nicht mit einem blauen Auge vor den Altar in Tijuana treten.

Tijuana war in jenen Tagen eine schäbige Stadt mit einem noch schäbigeren Ruf. Wir überquerten die Grenze und fuhren dann eine staubige Straße entlang – mein Gott, dieser Staub! – zur mexikanischen Variante eines Friedensrichters. In einem schmuddeligen kleinen Büro schob mir ein Mann einige Papiere über den Schreibtisch zu, die ich unterschreiben musste. Das war’s. Auch ohne große Erfahrung, was Hochzeiten betraf, wusste ich, dass man in einem solchen Moment irgendwie bewegt und glücklich sein sollte. Ich war es aber nicht. Kein »Sie dürfen die Braut jetzt küssen!«. Kein Glas Sekt zum Anstoßen. Keine Glückwünsche. Kein Wort über den »Bund fürs Leben«.

Aber es kam noch schlimmer. Ike wollte Spaß haben in Tijuana, und zwar Spaß nach seinem Geschmack. Was machten wir also? Gingen geradewegs in ein Bordell. In unserer Hochzeitsnacht! Ich habe noch nie davon erzählt, weil ich es einfach zu beschämend fand.

Niemand kann sich wirklich vorstellen, wie Ike war. Welcher Mann geht mit seiner Frau gleich nach der Trauung in einen Puff, um sich dort live eine komplett pornografische Sexshow anzugucken? Aber da saß ich nun in diesem Drecksschuppen, musterte meinen sogenannten Ehemann aus den Augenwinkeln und fragte mich dabei: Gefällt ihm das wirklich? Kann das sein, so schrecklich, wie es ist? Der Mann auf der Bühne, ein unfassbar hässlicher Kerl, bekam keinen hoch, und das Mädchen … nun, ihre Darbietung war eher gynäkologisch als erotisch. Ich fühlte mich dabei die ganze Zeit über so elend, dass ich am liebsten geweint hätte. Aber es gab kein Entrinnen. Wir würden erst gehen, wenn Ike dazu bereit war, und Ike war noch lange nicht so weit. Ike amüsierte sich prächtig.

Dieses Erlebnis war so entsetzlich, dass ich es verdrängte und lange Jahre aus dem Gedächtnis strich. Als wir den Rückweg nach Los Angeles antraten, hatte ich mir bereits eine andere Version zurechtgelegt. In meiner Fantasie hatte ich mir zwei Menschen ausgemalt, die durchbrennen und sich trauen lassen. Völlig romantisch. Den Leuten in meiner Umgebung erzählte ich stolz: »Wisst ihr was? Gestern sind Ike und ich nach Tijuana gefahren und haben geheiratet!« Ich war glücklich, wenigstens redete ich mir das ein, und für eine kurze Zeit stimmte das auch, weil mir die Ehe etwas bedeutete. Für Ike aber war diese Ehe nichts weiter als ein Geschäft, das nichts zwischen uns änderte.

War jene Hochzeit ein Albtraum, so sollte der Tag, an dem ich Erwin Bachs Frau werden würde, das Gegenteil davon sein: ein Traum. Ein Fest im Märchen, mit einem Prinzen, einer Prinzessin und einem Schloss. Unserem Schloss, dem Château Algonquin in der Schweiz vor den Toren von Zürich, wo wir seit inzwischen fünfzehn Jahren lebten. Dieses Mal wollte ich alle Einzelheiten selbst organisieren. Kein Hochzeitsplaner würde sich ausmalen können, was mir vorschwebte. Ich war vielleicht verrückt, mir die komplette Verantwortung aufzuhalsen, aber es ging mir darum, meinen Traum zu verwirklichen. Auf meine Weise.

Ich mag es, die Dinge in die Hand zu nehmen. Als Erstes rief ich Jeff Leatham an, ein Freund und international bekannter Florist und Designer. Ich bat ihn, den Garten unseres Anwesens in eine einzige Gartenlaube zu verwandeln.

Das Allerwichtigste, das Brautkleid, hing bereits in meinem Ankleidezimmer. Ich wollte nicht in Weiß heiraten, denn an diesem Tag sollte es nicht nur um mich gehen. Gewöhnlich zieht die Braut in einem prächtigen weißen Hochzeitskleid die ganze Aufmerksamkeit auf sich, und niemand beachtet den Bräutigam. Ich aber wollte Erwin nicht ausstechen; es sollte die Trauung von zwei Menschen werden. Seit Jahrzehnten trage ich Outfits von Giorgio Armani, und dieses Kleid – ein Modell aus grünem Taft, schwarzem Seidentüll und Swarovski-Kristallen – hatte ich auf einer von Giorgios Shows in Peking entdeckt. Als ich es anprobierte, verspürte ich diesen Aschenputtel-Effekt. Es gefiel mir so gut, dass ich es einfach haben musste, selbst wenn ich es nie tragen würde, weil es keinen Anlass dafür gab. Doch tief in meinem Herzen wusste ich, dass es einmal mein Brautkleid sein würde. Wie die meisten Frauen habe ich an meiner Figur einiges auszusetzen – mein Hals und mein Oberkörper sind zu kurz geraten, mein Busen ist sehr prominent, und meine Oberarme sind, nun ja, »gereift«. Aber nachdem die Zauberer bei Armani ein paar Änderungen vorgenommen hatten, saß das Kleid perfekt. Und als ich es dann noch mit schwarzen Leggings und einem Hauch von schwarzem Schleier kombinierte, bezeichnete Erwin das Kleid (und mich) als wahres Kunstwerk.

»Muss eine Braut eigentlich Brautjungfern haben?«, fragte ich mich. Ein weiterer Punkt, an dem ich nur zu bereitwillig mit der Tradition brechen wollte. Obwohl ich einige gute Freundinnen habe, wollte ich mich am Tag meiner Hochzeit nicht mit Frauen umgeben. Wahrscheinlich, weil das Erinnerungen an die Vergangenheit mit Ike geweckt hätte. Erinnerungen an all die Mädchen, die er ständig um sich gehabt hatte, an seine Geliebten und die vielen Affären.

Ich hatte eine Idee: Die Kinder unserer Freunde waren so zauberhaft wie Jeff Leathams Blumen – warum sollten sie uns nicht anstelle der Brautjungfern auf unserer Hochzeit begleiten? Gedacht, getan. Für den großen Tag lud ich also vier entzückende Mädchen und einen netten Jungen ein und sorgte dafür, dass auch sie Giorgio Armani einen Besuch abstatteten. Meine Blumenmädchen sollten Kleider tragen, die ebenso fantastisch waren wie meins, wenn auch in anderen Farben. Armanis Entwürfe in einem magischen Ton zwischen Lila und Pink wären kleinen Prinzessinnen würdig gewesen.

Erwin bat seinen Bruder Jürgen Bach, sein Trauzeuge zu sein, und an meiner Seite wünschte ich mir Rhonda Graam, die in meinem Leben seit Langem eine feste Größe ist. Rhonda hatte ich 1964 kennengelernt, ein Ike-und-Tina-Turner-Fan, eine junge Kalifornierin, die sich für Musik begeisterte. Seitdem war sie in meiner Nähe geblieben – als Freundin, Vertraute, Sekretärin und Roadmanagerin. Fast fünfzig Jahre dauerte unsere Freundschaft schon, wir hatten uns in den verschiedensten Situationen gegenseitig beigestanden. Rhonda war meine Verbindung zur Vergangenheit. Die Kinder verkörperten die Zukunft. Etwas Altes und etwas Neues, dachte ich.

Erwin und ich wählten sorgfältig die Gäste aus und luden Verwandte und engste Freunde ein. Praktisch veranlagt, wie Erwin nun einmal ist, machte er mich darauf aufmerksam, dass wir wegen der Prominenten – darunter Oprah Winfrey und mein alter Freund, der Rocksänger Bryan Adams – das Gelände absichern mussten. Es war davon auszugehen, dass unsere Hochzeit viel Aufmerksamkeit auf sich ziehen würde. Weil dafür am Ufer unseres Grundstücks ein hoher roter Sichtschutz angebracht werden sollte, würde ich für einen Tag darauf verzichten müssen, auf meinen geliebten Zürichsee zu schauen. Wäre nämlich die Sicht aufs Wasser frei, würden die Paparazzi ungehindert fotografieren können, und wir wollten am Tag unserer Hochzeit gern unter uns bleiben.

Jeff Leatham übertraf sich selbst. Er ließ in Kühlwagen über hunderttausend Rosen in Rosa, Orange, Gelb und Weiß aus Holland anliefern. Noch nie in meinem Leben hatte ich so herrlich blühende Rosen gesehen, und ihr süßer Duft begleitete uns auf jedem Schritt. Sie zu arrangieren dauerte Tage, und Jeffs Leute waren überall damit beschäftigt, sogar in den Baumwipfeln. Es war ein Wahnsinn. Und weil die Hektik zunahm und wir zu Hause keine Ruhe mehr fanden, bezogen Erwin und ich eine Suite im Hotel Dolder Grand in Zürich. Jeden Tag schaute ich in unserem Schloss vorbei, um mich über die Fortschritte zu informieren. Irgendwann war der Punkt erreicht, an dem mir alles zu viel wurde und ich nicht einmal mehr an die Hochzeit denken mochte. Ich spielte sogar mit dem Gedanken, ins Auto zu steigen und vorzeitig in die Flitterwochen nach Italien zu fliehen.

Ich glaube, alle Paare haben vor ihrer Hochzeit die eine oder andere Auseinandersetzung. Bei Erwin und mir ging es ums Wetter. »Schatzi«, sagte er, wobei er das deutsche Wort benutzte, »was machen wir, wenn es regnet? Wir brauchen einen Plan B.« Aber ich wollte nicht praktisch sein. »Nein«, antwortete ich. »Kein Plan B. Kein Zelt verschandelt mir den Anblick.« Wir hatten einen alten Bauernkalender zurate gezogen und uns einen Tag ausgesucht, bei dem uns die Sterne, der Mond und das Universum geneigt sein würden. Erwin aber reichte das nicht. Als ich einmal während der Vorbereitungen in den Garten ging, entdeckte ich, dass jemand Zeltpfähle hereingeschmuggelt hatte, die offenbar für den Notfall gedacht waren. »Bringt sie wieder weg«, insistierte ich. »So etwas will ich hier nicht haben. Es wird nicht regnen!«

Bei diesem einen Eklat blieb es nicht. Kaum hatte ich mich wieder beruhigt, den Blumenschmuck und die Tische bewundert – zwanzig antike geschwungene Glassäulen, gedeckt mit weißem Porzellan und eigenen Kristallgläsern – , tauchten Arbeiter auf und begannen große Schirme aufzuspannen. Um den Drohnen die Sicht zu versperren, erklärten sie mir. Drohnen? Auf meiner Hochzeit? Worauf man im 21. Jahrhundert alles gefasst sein musste! Ich stand auf. »Dann gehe ich«, rief ich wütend. »Eine solche Hochzeit mag ich nicht.« Ich marschierte davon und ließ mich nicht mehr blicken, bis die hässlichen Schirme wieder abmontiert waren. Drohnen hin, Drohnen her, niemand sollte meine Dekoration zerstören.

Wie ich vorhergesehen hatte, gab es keinen Regen. Doch anscheinend besaß auch das Wetter einen merkwürdigen Sinn für Humor und meinte, uns trotzdem einen Streich spielen zu müssen. So wurde der 21. Juli 2013 mit seinen Rekordtemperaturen der heißeste Tag des Jahres. All jene, denen die Hitze zu schaffen machte, konnten sich einen der Papierfächer nehmen, die für unsere Gäste bereitlagen. Ich habe echte Fächer schon immer als netter und damenhafter empfunden als eine Speisekarte oder was man sonst gerade zur Hand nahm, um sich Luft zuzufächeln.

Erwin und ich hatten vorgehabt, uns im Hotel für die Hochzeit zurechtzumachen, aber im letzten Moment beschlossen wir, unsere Kleider einzupacken und uns zu Hause umzuziehen. Eine kluge Entscheidung, ich war so glücklich darüber, denn dadurch, dass wir in der Nähe unserer Gäste waren, übertrug sich deren festliche Stimmung auch auf uns. Besonders galt das für die Kinder, denen ich half, letzte Hand an Frisur und Kleid zu legen und denen ich zum Andenken an diesen Tag ein kleines Cartier-Armband schenkte.

Kurz bevor es losging, schickten wir die Kinder ins nahe gelegene Gästehaus, wo sie auf die Zeremonie warten sollten. Mit einer »Kutsche« sollten unser kleiner Prinz und unsere Prinzessinnen dann die kurze Strecke zu ihrem feierlichen Auftritt vorgefahren werden. Bei dieser Kutsche handelte es sich um einen nicht ganz typischen weißen Rolls-Royce. Vorne war der Wagen ganz klassisch, hinten hatte man ihn in einen Pick-up verwandelt, wo alle Kinder Platz hatten. Zusätzlich war der Wagen mit Girlanden geschmückt.

Irgendwann wurde mir klar, dass ich bis zum Beginn der Trauung nichts mehr mitbekommen würde. »Weißt du was, Liebling?«, sagte ich zu Erwin. »Ich finde es schade, dass ich den ersten Teil der Hochzeit verpassen werde und ihn nur hinterher, auf den Fotos, zu sehen kriege.« Nach kurzem Nachdenken fanden wir eine Lösung. Ich bin seit über vierzig Jahren Buddhistin und habe im zweiten Stock unseres Hauses einen wunderbaren Meditationsraum eingerichtet, den ich jeden Tag aufsuche, um vor meinem Hausaltar zu beten und zu singen. Er hat eine Glasfront, durch die man auf die Vorderseite des Grundstücks blicken kann. Ich hätte mir keinen besseren Platz wünschen können, und so setzte ich mich still hin und verfolgte das Geschehen.

Die meisten Leute denken, ich würde ständig in Bewegung sein, über die Bühne tanzen, eine Treppe hinabschreiten oder gar am Eiffelturm hängen. Doch das stimmt nicht. Ich habe begriffen, dass ich die bedeutungsvollsten und denkwürdigsten Augenblicke erlebe, wenn Ruhe einkehrt, wenn ich dasitze, meditiere und meine Gedanken schweifen lasse. Als ich nun durchs Fenster die Ankunft der Gäste beobachtete, wurde mir klar, wie viel sie mir bedeuteten und wie glücklich es mich machte, dass sie diesen besonderen Tag mit uns verbrachten.

Es mag ein wenig frivol klingen, aber ich genoss es auch, wie prächtig sie aussahen. In unserer Einladung hatten wir einen Dresscode angegeben: Weiß für die Frauen und dunkler Smoking für die Männer. Es ist gewiss ungewöhnlich, wenn die Frauen unter den Hochzeitsgästen Weiß tragen, aber ich hatte meine Gründe. Die Designerin in mir wollte vermeiden, dass die buntesten Farben mit unserer sorgsam ausgesuchten Dekoration wetteiferten. Außerdem wirken Menschen in den klassischen Tönen Schwarz und Weiß viel glamouröser als in einem farbenfrohen Mix. Und so war es auch. Das Weiß hob sich herrlich vor dem Grün und den Blumen ab, und was sich da meinen Augen bot, glich einem Gemälde. Später gestanden mir einige der Frauen: »Ein weißes Kleid zu finden, ist nicht leicht gewesen, aber du hast mit deiner Vorgabe recht gehabt, Tina.«

Ich freute mich, als ich die Reaktion meiner Gäste auf die zauberhafte Dekoration beobachtete, die wir für sie geschaffen hatten: Die Vorderseite des Gebäudes war mit riesigen Blumengirlanden dekoriert, der Garten ein wahr gewordenes Märchen. Mit den Blütenkaskaden und den unzähligen grünen Gestecken hatte das Ganze den paradiesischen Effekt, den ich mir ausgemalt hatte. Jeff Leatham hatte sogar eine riesige Hecke aus 140 000 leuchtend roten Rosen geschaffen, die ich als eine Art Verneigung vor meinem Markenzeichen, den roten Lippen, verstand. Ich brauchte nur einmal hinzusehen, um dieses Zeichen zu verstehen.

Ich bin eine Rock ’n’ Rollerin – Tina Turner ist Rock ’n’ Roll – , und auf der Bühne kann ich mir nichts anderes vorstellen. Aber es gibt in mir auch eine ganz andere Seite, eine Tina, die Ballerinas und Perlenketten trägt und die Eleganz liebt. Am Tag meiner Hochzeit sollten mein Garten, mein Haus, meine Gäste – und ich – so schön sein wie nur irgend möglich. Als ich sah, wie meine Freunde mit einem Glas Champagner in der Hand über das Gelände flanierten, kam es mir vor wie eine Szene aus Der große Gatsby.

Irgendwann musste ich mich von dem wundervollen Bild losreißen, um mein Kleid anzuziehen. Zur verabredeten Zeit wurden die Kinder in ihrer festlich geschmückten »Kutsche« vorgefahren. Ihre Väter halfen ihnen beim Aussteigen und zeigten den Kindern, wie sie sich aufstellen und auf das Eintreffen von Erwin und mir warten sollten. Sie waren zauberhaft – und so aufgeregt. Als die älteren Mädchen durch den Mittelgang schwebten, schienen sie fast zu tanzen, und die Kleinste, ein Engel mit langen blonden Locken, wusste kaum, wie sie die Blütenblätter der Rosen aus ihrem Korb auf den Boden streuen sollte. Unser hübscher Page war schüchtern und nahm das Ganze so ernst, dass alle schmunzelten. Die Gäste schlossen die Kinder vom ersten Augenblick an ins Herz.

Erwin, ein Autoliebhaber seit eh und je, hatte für diesen besonderen Tag ein schwarzes Rolls-Royce-Cabrio ausgesucht. Er lenkte den Wagen selbst, während ich entspannt und glücklich neben ihm saß. Natürlich hatten wir uns genau überlegt, welche Musik gespielt werden sollte. Wenn man sich den Text von Frank Sinatras »My Way« anhört, scheint es, als wären die Worte für mich geschrieben worden, so gut passen sie zu meinem Leben: »The record shows I took the blows / And did it my way.« Kein anderer Song hätte es sein dürfen, und als wir eintrafen, steuerte das Lied gerade auf seinen dramatischen Höhepunkt zu. Es war ein Augenblick, in dem wir alle zu Tränen gerührt waren.

Auf unserem Weg begleitete uns die Musik von unserem Freund Bryan Adams, der für uns – mit eigener Gitarrenbegleitung – seine Ballade »All for Love« sang. Mit ihrem Text »Let’s make it all for one and all for love« hat sie die Kraft und die Schönheit eines in Noten gefassten Ehegelübdes, und ich konnte nicht anders: Ich musste am Ende ein paar Verse mitsingen.

Wir hatten eine traditionelle Hochzeitszeremonie, die von ein paar »Tina-Elementen« ergänzt wurde, wie etwa einem aus weißen, gelben, orangefarbenen und rosa Rosen gestalteten Lebensbaum. Gute Freunde sprachen einige Worte über unsere gemeinsame Vergangenheit. Erwin und ich hatten bereits am 4. Juli bei einer standesamtlichen Trauung in Zürich die Ringe (Rotgold, mit den eingravierten Initialen »T« und »E«) getauscht, waren offiziell also schon verheiratet. Aber von begeisterten und lachenden Menschen umgeben zu sein, die uns liebten, war noch mal etwas ganz anderes. Sie alle waren so glücklich und gaben uns das Gefühl, im Mittelpunkt des Universums zu stehen. Mir gefiel das. Und als die Worte fielen: »Dann umarmt und küsst euch mit Gottes Segen«, waren wir in jeder Hinsicht ein Paar, ein Paar mit Hingabe.

Nachdem wir die Glückwünsche entgegengenommen hatten, brachten wir uns auf der Treppe für die Fotos in Position. Das war der Moment, in dem ich mich zum ersten Mal ein bisschen seltsam fühlte. Es muss wohl an der Hitze liegen, dachte ich, oder am Kleid, das von Minute zu Minute schwerer zu werden schien. Irgendetwas stimmte jedenfalls nicht mit mir. Ich versuchte, mein Unwohlsein zu überspielen, ließ mich aber doch bald von Rhonda ins Haus begleiten. Dort saß ich eine halbe Stunde lang im Esszimmer, versuchte, meine Schwäche zu überwinden. Ich betete, dass sie vorüberging. Schließlich war es mein Hochzeitsfest, von dem ich keinen Moment verpassen wollte, und ich fragte mich, wann ich wieder zu den Feiernden zurückkehren könnte. Angetrieben von purer Willenskraft rappelte ich mich irgendwann auf und ging nach draußen. Und weil ich mich nicht länger mit diesem beunruhigenden Vorfall befassen wollte, schob ich jeden Gedanken daran beiseite und konzentrierte mich darauf, meine Hochzeit zu genießen.

Ich esse gern scharf gewürzte und exotische Speisen, und genau das stand auch bei uns auf dem Speiseplan: feine, mit Koriander gewürzte Rindfleischscheiben, eine thailändische scharfe Suppe namens Tom Yam Gung und ein Buffet mit weiteren leckeren und wunderschön angerichteten Speisen. Einmal hörte ich Oprah sagen: »Hmmmm … ich weiß zwar nicht, was es ist, aber es schmeckt großartig!« Die Kinder hatten einen eigenen kleinen Märchentisch unter einem Baum. Anstelle der üblichen Hochzeitstorte gab es bei uns einen knapp zwei Meter hohen Turm aus winzigen Törtchen – aus Obst, Sahne und Marzipan. Er war ein Traum für alle, die wie ich eine Vorliebe für Süßes haben.

Ich hatte Monate damit verbracht, die Hochzeit zu planen und alles bis ins kleinste Detail zu gestalten, und trotzdem gab es für mich zwei wunderbare Überraschungen. Während des Dinners wurden wir plötzlich aufgefordert, in den Himmel zu schauen. Ein Hubschrauber flog über uns hinweg und ließ Rosenblätter auf uns herunterregnen. Freunde hatten diesen romantischen Augenblick für uns arrangiert.

Erwin aber – und ich weiß bis heute nicht, wie er es angestellt hat – schoss den Vogel ab. Gemeinsam mit fünfzehn seiner Freunde trat er vor die Gäste. Sie ließen sich auf dem Rasen nieder und setzten sich Sombreros auf. Plötzlich erklang Musik. Augenblicklich sprangen die Männer auf und begannen, mit Gitarren zu tanzen, die auf einmal von irgendwoher aufgetaucht waren. Natürlich spielten sie nicht wirklich, doch bei den temperamentvollen Rhythmen und ihren stürmischen Tanzschritten hielt es keinen der Gäste noch länger auf seinem Platz. Alle wurden vom Übermut Erwins und seiner Freunde angesteckt. Eigentlich bin ja ich die Entertainerin, doch ich muss zugeben, dass Erwin mir die Show gestohlen hatte. Es war der Höhepunkt des Abends, und die Gäste sprechen noch heute davon, wenn sie an unsere Hochzeit denken.

Als die Gäste fort waren, ging ich allein hinunter an den See. Ich war müde. Mein wunderschönes Kleid zwickte an der einen oder anderen Stelle etwas, und ich freute mich darauf, die Schuhe ausziehen, mich etwas ausruhen und die Stille genießen zu können. Ich betrachtete das geschmückte Haus, das so wunderschön war, wie ich es mir erträumt hatte. Dann sah ich in den Himmel. Gott hatte uns eine klare Nacht und einen leuchtenden Mond geschenkt, der den Garten in ein unwirkliches Licht tauchte. Als ich den Mond anschaute, schien er meinen Blick zu erwidern, so als wollte er unseren Bund segnen. Es war ein magischer Augenblick. Ich hatte gewusst, dass es am Tag unserer Hochzeit nicht regnen würde, denn wer so lange so Schweres durchgemacht hatte wie ich, der wurde irgendwann auch einmal belohnt. Alles, was ich getan hatte, jede meiner Entscheidungen war letztlich von meinem Gefühl bestimmt gewesen. Immer hatten sie sich als hundertprozentig richtig erwiesen.

Ich hatte hart gearbeitet und niemals etwas geschenkt bekommen. Nach all der Schufterei und den furchtbaren Zeiten freute ich mich darauf, nun gemeinsam mit Erwin die Augenblicke unserer Ehe zu genießen, also jeden Morgen friedlich und ohne Sorgen, ohne Termine in den Tag zu gehen. Ich habe mein persönliches Nirwana erreicht, dachte ich. Das vollkommene Glück, die Wunschlosigkeit. Dachte ich.

Drei Monate später packte mich beim Aufwachen die Panik. Ein Blitz fuhr durch meinen Kopf und durch mein rechtes Bein, mein Mund fühlte sich eigenartig an, nur noch mit Schwierigkeiten konnte ich Erwin um Hilfe rufen. Dies konnte nichts Gutes bedeuten, das war mir sofort klar. Doch es war viel schlimmer, als ich mir je hätte vorstellen können.

Ich hatte einen Schlaganfall.

Kapitel 2

»BACKWHEREYOUSTARTED«

Who is going to help ya, throw you a lifeline?

Zollikon in der Schweiz, zehn Autominuten von unserem Haus entfernt: Ich sitze im Krankenhaus in einem Dialysestuhl und versuche, nicht darauf zu achten, wie der Tod mir auf die Schulter klopft und raunt: »Tina … Tina, jetzt bin ich da.« Verzweifelt klammere ich mich an die Gesundheit oder an das, was davon übrig ist, wenn die Nierenfunktion nur noch fünf Prozent beträgt. Ich warte voller Ungeduld darauf, dass mein Körper wieder zu Kräften kommt, um das zu überstehen, was wohl meine einzige Rettung sein wird: die Nierentransplantation.

»Halt«, wird jetzt mancher ratlos fragen. »Hattest du nicht einen Schlaganfall?«

Ach, meine Lieben, ich bin genauso durcheinander wie ihr. Seit meiner Hochzeit vor vier Jahren erlebte ich gesundheitlich ein derartiges Auf und Ab, dass nicht einmal ich selbst mich noch an die richtige Reihenfolge meiner medizinischen Katastrophen erinnere. Bluthochdruck. Schlaganfall. Darmkrebs. Nein! Falsch. Schlaganfall. Gleichgewichtsstörungen, dann Darmkrebs. Und jetzt Nierenversagen. Um zu überstehen, was mir auferlegt wurde, brauche ich mehr als die sprichwörtlichen neun Leben einer Katze.

Mehrmals pro Woche muss ich ins Krankenhaus gebracht werden. Erwin ist umsichtig und fürsorglich und hat es so eingerichtet, dass es jedes Mal nach dem gleichen Schema abläuft. An Dialysetagen parkt er immer zur genau gleichen Zeit vor dem Eingang von unserem Château Algonquin, sodass ich direkt von der Treppe ins Auto steigen kann. Gentleman, der er ist, hat er mir bereits die Tür geöffnet. Dann fahren wir zu einer kleinen Bäckerei in Küsnacht, ganz in der Nähe des Bahnhofs. Um nicht erkannt zu werden, bleibe ich im Auto sitzen, während Erwin hineinläuft und für uns eine Auswahl von süßem Gebäck besorgt, damit wir in den langen Stunden, die vor uns liegen, etwas Leckeres zu essen haben.

Die Fahrt zum Krankenhaus ist ein Versteckspiel. Aber irgendwie ist es uns gelungen, meine schwere Krankheit mehrere Jahre lang geheim zu halten. Wahrscheinlich vor allem deshalb, weil wir in der Schweiz leben, wo die Leute wesentlich mehr Respekt vor der Privatsphäre empfinden als in anderen Ländern. Außerdem haben Erwin und ich ein präzises System ausgetüftelt, damit uns niemand erkennen kann, denn gerade in der Klinik hätten Paparazzi ein leichtes Spiel mit uns.

Kommen wir an, parkt Erwin am Hintereingang des Krankenhauses. Von hier aus ist es nicht mehr weit bis zur Dialysestation. Im Winter trage ich meist ein schwarzes Cape oder einen dicken Mantel, sodass mich der schwere Stoff schützt. Ein Hut mit breiter Krempe tut sein Übriges. Während wir die Gänge entlanggehen, schweigen Erwin und ich, um zu verhindern, dass jemand meine Stimme hört oder mitbekommt, dass ich Englisch spreche. Das würde unnötig die Aufmerksamkeit auf mich lenken.

Niemand hat mir einen privaten Dialyseraum zugewiesen – und ich hätte es auch vehement abgelehnt. Ich war nie eine Diva, immer wollte ich so behandelt werden wie alle anderen auch. Nie wollte ich eine Sonderrolle einnehmen, bloß weil ich in meinem Leben vielleicht ein bisschen mehr Glück gehabt habe als viele andere. Die Ärzte kommen mir allerdings in manchen Dingen entgegen, weil sie ebenso wenig die Fotografen am Hals haben wollen wie ich. Wenn möglich, geben sie mir Termine zu Zeiten, an denen kaum andere Patienten kommen und es ruhiger zugeht, und die Schwestern trennen meinen Behandlungsbereich zusätzlich mit einem Vorhang ab.

In den Stunden während der Dialyse versuche ich, es mir so weit wie möglich gut gehen zu lassen. Ich esse von dem Gebäck, sofern ich es vertrage, und lese. Seltsamerweise nehme ich oft dieselben drei Bücher zur Therapie mit: Das Buch der Geheimnisse von Deepak Chopra, Die Göttliche Komödie von Dante Alighieri und einen Bildband mit den außergewöhnlichen Fotos von Horst P. Horst. Etwas für die Seele, etwas für den Geist und etwas für die Sinne. Diese Bücher langweilen mich nie, sondern inspirieren meine Gedanken und meine Gefühle. Das ist auch der Grund, weshalb ich sie zur Anregung und zum Trost wieder und wieder zur Hand nehme.

An jedem Tag, an dem mein Blut gewaschen wird, tue ich dieselben Dinge: lesen, schlafen, aufwachen, vor mich hin träumen. An Erwin denken. Ich rufe mir meine Mutter und meine Schwester in Erinnerung, die beide schon gestorben sind, oder ich denke an meine Kinder, auch an meine eigene Kindheit. Zu meiner Überraschung kommt mir dann manchmal auch Ike in den Sinn. Oft genug habe ich gesagt, ich sei mit all dem fertig, aber plötzlich ist er wieder da und verlangt nach meiner Aufmerksamkeit. So beschäftige ich mich dann mit den frühen Jahren, jenen schlechten Zeiten, und mit meiner Entscheidung, ihn zu verlassen und ein neues Leben zu beginnen. Vieles ist mir auch schon früher durch den Kopf gegangen, doch niemals war es so lebendig wie jetzt. Inzwischen stelle ich mir Fragen und suche nach Antworten. Man denkt anders über das Leben nach, wenn man mit dem eigenen Tod konfrontiert ist.

Wie aber kam ich von der Traumhochzeit am Zürichsee in einen Dialysestuhl im Krankenhaus? Das ist eine lange Geschichte. Welcher Weg führte mich von Nutbush, Tennessee, in ein Château am Zürichsee? Diese Geschichte ist noch länger. Wenn ich an der Maschine hänge, sehe ich die Dinge wie unter einem Brennglas. Ich sehe auf mein Leben und auf meine Sterblichkeit. Ich habe viel Zeit zum Nachdenken. Über die Vergangenheit, über das, was sie mir heute bedeutet, und über die alles beherrschende Frage: Habe ich überhaupt noch eine Zukunft? Werde ich meine Krankheit überleben?

Ich glaube, am besten lernt ihr mich kennen, wenn ihr wisst, wo ich herkomme. Ich wurde am 26. November 1939 geboren und erhielt den Namen Anna Mae Bullock. Von Anfang an musste ich kämpfen. Ein negatives Karma begleitete meinen Weg, den ich mir mühsam eroberte. Wie fühlte es sich an, ein ungewolltes Kind zu sein? Welches Leben führte es? Wie konnte es sich gegen all die Schicksalsschläge behaupten, die ihm widerfuhren?

Lasst es mich erzählen.

Über meinen ersten Lebensjahren lag ein Schatten. Die Person, die ihn warf, war mehr abwesend als anwesend. Gemeint ist meine Mutter Zelma Currie Bullock, die wir Kinder nur »Ma« nannten. Sie war ein verwöhntes Mädchen und wuchs zu einer verwöhnten Frau heran. Ihr Dad hatte sie ihren drei Brüdern stets vorgezogen, und so glaubte sie am Ende tatsächlich, sie brauche nur den Arm auszustrecken und könne sich jederzeit nehmen, was sie sich vom Leben wünschte. Dazu gehörte auch mein Vater, Floyd Richard Bullock, den sie einer anderen Frau ausspannte, einfach, weil sie es konnte. Sie wurden ein Paar, obwohl es nie dazu hätte kommen dürfen, denn in ihrer Ehe herrschte von Beginn an Krieg, kaum dass ihr erstes Kind, meine Schwester Alline, geboren war. Als Ma sich schließlich entschied, ihren Mann zu verlassen, stellte sie fest, dass sie schwanger war mit mir. Notgedrungen blieb Ma bei ihm.

Uns Kinder, denen sie das Leben schenkte, hatte sich meine Mutter nie gewünscht, und ganz besonders galt das für mich. Im Gegensatz zu Alline war ich ein ungestümes, wildes Mädchen, immer in Bewegung und ständig darauf bedacht, Mas Aufmerksamkeit zu erlangen. Von früher Kindheit an beobachtete ich, wie sie mit meiner Schwester umging, und sah, dass es da einen Unterschied gab. Sie betrachtete Allines Gesicht voller Zärtlichkeit und liebkoste es. Ich freute mich darüber, denn ich mochte meine Schwester sehr. Doch ich wünschte mir auch, meine Mutter würde mich genauso behandeln. Ma war wirklich sanft, wenn sie Alline frisierte, denn deren Haar war fein und weich. Kam ich an die Reihe, zerrte sie ungeduldig an den Locken, weil mein Haar nicht so schön war wie das meiner Schwester, sondern widerspenstig und dick wie Wolle. Vielleicht aber kämmte sie mein Haar auch deshalb so widerwillig, weil es mein Haar war.

Sie schlug Alline auch nicht so oft wie mich, weil meine Schwester sich besser benehmen konnte. In Mas Augen war ich zu lebhaft. Entweder steckte ich in Schwierigkeiten oder ich machte Schwierigkeiten. Daher kommt es mir heute so vor, als wäre ich damals ständig vor ihr und dem Rohrstock davongelaufen. Ich kroch unter das Bett, kletterte auf einen Baum, unternahm alles, um vor dem sirrenden Geräusch des Stocks zu flüchten, dessen schmale und harte Spitze einen stechenden Schmerz verursachte, wenn er mit einem Klatschen auf der Haut auftraf.

Ich wusste schon damals, dass meine Mutter mich nicht liebte, und heute frage ich mich, ob sie überhaupt jemals einen anderen Menschen geliebt hat als sich selbst und vielleicht noch Alline. Meinen Vater sicherlich nicht. In meinen Erinnerungen an meine Eltern sehe ich sie vor mir, wie sie miteinander streiten. Irgendwie liefen ihre Auseinandersetzungen meistens darauf hinaus, dass meine Mutter die Oberhand behielt. Sie war eine resolute, furchtlose Frau, die ihre eigenen Interessen gut zu vertreten wusste. Häufig setzte sie sich auf einen Schemel, sah zum Fenster hinaus und überlegte sich eine Strategie. Und wurde es ihr zu viel, war sie diejenige, die ging, ohne sich darum zu kümmern, was oder wer zurückblieb.

Als meine Mutter uns verließ, war ich elf. Das war 1950, und Alline und ich hatten bereits eine traurige Trennung hinter uns, denn unsere Eltern waren während des Zweiten Weltkriegs wegen besser bezahlter Stellen von Nutbush in das fünf Stunden entfernte Knoxville gezogen. Allein. Ohne uns Kinder. Sie holten uns allerdings oft zu sich, und irgendwann später kehrten sie auch wieder nach Nutbush zurück.

Diesmal aber fühlte es sich anders an. Ich war in einem Alter, in dem man empfindlich ist, und alles um mich herum war kompliziert. In der Schule hatte ich Probleme, und im Grunde war mein ganzes Leben ein Problem. Wie sehr hätte ich eine Mutter gebraucht! Voller Panik lief ich immer wieder durchs Haus und suchte sie. Ich rannte zum Briefkasten, hoffte auf eine Nachricht von ihr, hoffte, dass sie Kontakt zu mir aufnahm. Aber natürlich durfte sie nicht schreiben, weil dies meinem Vater ihren Aufenthaltsort verraten hätte. Als er schließlich herausfand, dass sie inzwischen in St. Louis wohnte, schickte er Alline und mich zu ihr. Wir sollten sie besuchen, in der Hoffnung, dass beim Anblick ihrer Töchter in ihr der Wunsch entstünde, wieder nach Hause zurückzukehren.

»Komm her, meine Kleine«, gurrte sie, als sie mich sah. Mit welchem Recht nennt sie mich meine Kleine, fragte ich mich. Wann immer Ma nett zu mir sein wollte, nahm ich es ihr nicht ab. Ich konnte ihr nicht vertrauen, so sehr ich mich auch danach gesehnt hatte, und blieb lieber auf Abstand. Sie kam nie zurück.

Wenn ich mir heute unsere Beziehung vor Augen führe, wird mir klar, dass Ma und ich uns in all den Jahren sehr fremd waren. Oder wir waren zerstritten. Trotzdem sorgte ich für sie, als ich Erfolg und das nötige Geld dafür hatte, wie es sich für eine gute Tochter eben gehört. Ungeachtet aller Spannungen schenkte ich ihr ein schönes Haus und hübsche Dinge. Als ich Ende der Achtzigerjahre in London wohnte, suchte ich eine Seherin auf. »Sie waren kein Wunschkind«, sagte die Frau, »und das wussten Sie schon im Mutterleib.« Damit bestätigte sie etwas, das ich meine ganze Kindheit über gefühlt hatte.

Als ich Ma von meiner Begegnung mit der Seherin erzählte, begann sie zu weinen. Um sich zu rechtfertigen (obwohl jegliche Rechtfertigung fehl am Platz war), erklärte sie, sie habe mir einmal das Leben gerettet. Sie bezog sich auf einen Vorfall während eines Streits, den sie mit meinem Vater gehabt hatte. Sie hatte sich dafür eingesetzt, dass er mir kein Leid antat. Mit dieser Verteidigung wollte ich sie allerdings nicht durchkommen lassen. »Ich vermute mal, dass du heute sicher froh darüber bist, dass du mich vor Dad beschützt hast, nicht wahr, Ma?«, fragte ich. »Allein schon deshalb, wenn man bedenkt, wie gut es dir jetzt geht!« Ma liebte den Status, den ihre Stellung als Mutter von Tina Turner mit sich brachte, über alles. Und ich wollte ihr vor Augen führen, dass sie mit meiner Rettung vor allem sich selbst gerettet hatte.

Man kann wohl behaupten, dass ich von Geburt an die Weisheit des Buddha in mir trug, denn es grenzte an ein Wunder, dass ich nie resignierte. Trotz all der Unsicherheiten und dem hauptsächlich durch die gestörte Beziehung zu meiner Mutter ausgelösten Kummer war ich als Kind glücklich, unbeschwert und optimistisch – alles Eigenschaften, die ich mir bis heute bewahrt habe. Werde ich gefragt, woher ich diese Kraft beziehe, antworte ich, man habe sie mir in die Wiege gelegt. Ich war von klein auf durchsetzungsfähig und unabhängig. Zwar hatte ich zu kämpfen gehabt, zugleich aber habe ich die Stärke besessen, Widrigkeiten durchzustehen. Und von jeher war ich in der Lage, auch das Gute an einer widrigen Situation zu sehen.

In Nutbush, einem kleinen Nest am State Highway 19 in Tennessee, verlebte ich eine schöne Kindheit. Die Arbeit in den Baumwollfeldern habe ich allerdings gehasst. Wir bewohnten ein einstöckiges und sehr gemütliches Shotgun House, ein »Schrotflintenhaus«, in dem, wie in den Südstaaten üblich, die Räume direkt miteinander verbunden sind (sodass man, wie es heißt, an der Haustür das Gewehr abfeuern kann, und die Kugel fliegt geradewegs durchs Haus und zum Hinterausgang hinaus). Wir zählten nicht zu den Armen von Nutbush. Unser Garten war groß und warf eine Menge Obst und Gemüse ab, sodass wir immer reichlich zu essen hatten. Wir waren Teil einer sehr lebhaften, aktiven Gemeinschaft von Freunden und Verwandten. Jeder von ihnen arbeitete hart, sie vertieften sich aber nicht minder intensiv ins Glücksspiel, und am Sonntag beteten sie in der Kirche.

Ich hatte zwei Großmütter, die eine war die strenge Roxanna Bullock, die Mutter meines Vaters, und die andere war die freundliche, stets zu einem Spaß aufgelegte Georgie Currie, die Mutter meiner Mutter. Keine Frage, ich war lieber bei Mama Georgie. In ihrem Haus ging es fröhlich und lebhaft zu, während bei Mama Roxanna strenge Regeln herrschten.

Ich liebte es, auf dem Land aufzuwachsen, dadurch wurde ich unabhängig. Mein Vater war Vorarbeiter auf einer Farm, und meine Eltern ließen uns Mädchen allein im Haus zurück, wenn sie zur Arbeit aufs Feld gingen. Selbst als ich noch sehr klein war und, um ein Glas Milch und etwas zu essen zu holen, auf einen Stuhl steigen musste, konnte ich mich selbst beschäftigen. Allerdings nicht immer mit etwas Vernünftigem. Entdeckte ich einen Baum, kletterte ich hinauf, ohne auch nur an die Möglichkeit des Herunterfallens zu denken. Was immer aufregend oder gefährlich war, ich spürte es auf. Ich mied kein Risiko, und einige Male sah ich tatsächlich dem Tod ins Auge.

Auf jeder Farm gab es damals offenbar ein Pferd, das es auf Kinder abgesehen hatte. Wir wurden ermahnt, uns von ihm fernzuhalten. Eines Tages war ich es leid, keinen Spielgefährten zu haben. Ich wollte Mama Georgie einen Besuch abstatten, dazu musste ich aber das Gelände durchqueren, auf dem jenes gemeine Pferd stand. Ich war fest davon überzeugt, dass ich an ihm vorbeilaufen könnte. Zwar machte ich kaum ein Geräusch, als ich das Gatter öffnete, aber wie ihr wisst, haben diese Tiere schärfere Sinne als wir Menschen. Das Pferd hörte meine Schritte, da konnte ich noch so leise auftreten, und kam angriffslustig auf mich zu.

Bis zu Mama Georgies Haus war es nicht weit, doch für ein kleines Mädchen wie mich wurde die Strecke unendlich lang. Auf meiner Flucht vor dem aggressiven Pferd gelangte ich noch bis zum Zaun. Inzwischen hatte ich zu rufen begonnen, weil das boshafte Vieh sich immer weiter näherte. Ich sah schon, wie es mich zu Boden stoßen und mich mit seinen Hufen traktieren würde. Plötzlich kam ein Ziegenbock herbeigelaufen. Weil er, als wäre er einem Walt-Disney-Film entstiegen, aus vollem Halse schrie, irritierte er das Pferd. Es ließ kurz von mir ab, und in diesem Augenblick griff meine Cousine Margaret ein, zog mich an sich und brachte mich in letzter Minute in Sicherheit. Was mein Vater mit dem Pferd machte, weiß ich nicht, aber der Bock war mein Held. Ich glaube noch heute, dass er mir das Leben gerettet hatte.

Abgesehen von solchen gefährlichen Momenten war ich im Freien am glücklichsten. Kinder können sich anpassen, wenn die Lebensbedingungen schwer sind. Sie suchen sich etwas, was ihnen hilft, das Düstere zu vergessen. Ich war ständig unterwegs, auf Entdeckungstour, die Wiesen, Felder und Gärten waren Orte, wo ich Tiere beobachtete und den Himmel studierte. Zu Hause, und ganz besonders im Beisein meiner Mutter, erlebte ich die Stimmung oft als bedrückend, und als sie uns verlassen hatte, machte sich große Traurigkeit breit. Die Natur aber war mein Rückzugsort, eine Welt voller Harmonie und Liebe. Ich konnte noch so verletzt oder wütend sein, sobald ich darin Zuflucht suchte, vollzog sich in mir eine Wandlung. »Wo bist du nur den ganzen Tag gewesen?«, fragte man mich, wenn ich schmutzig und traumverloren nach Hause kam. Ja, wo eigentlich? Letzten Endes nirgends und überall. Um mich gut zu fühlen, brauchte ich einfach nur aus dem Haus zu gehen.

Für die Schule entwickelte ich nicht die gleiche Begeisterung wie für die Natur. Wie andere Einrichtungen damals auf dem Land bestand auch die Flagg Grove School in Nutbush aus einem aus Holzbrettern genagelten Gebäude mit einem großen Raum, in dem drei Klassen gleichzeitig unterrichtet wurden. Weil ich keine gute Schülerin war, schwebte ich in der ständigen Angst, an die Tafel gerufen zu werden. Eines Tages forderte mich unsere Lehrerin auf, nach vorn zu kommen und eine Rechenaufgabe zu lösen. Weil ich nicht wusste, wie ich es anfangen sollte, geriet ich in Panik und bekam einen Anfall. Ich ließ mich zu Boden fallen und strampelte und weinte. Die anderen starrten mich an, und auch der Letzte im Raum wusste nun, dass ich keine Ahnung hatte.

Heute meine ich, dass die Lehrerin eigentlich hätte eingreifen müssen, aber offenbar kannte man sich in jenen Tagen mit Kindern, die an Lernstörungen litten – zu denen ich definitiv gehörte – , noch nicht aus. Ich fühlte mich völlig alleingelassen, hilflos und verlegen – ein Wort, das ich damals nicht benutzt hätte. Damals hätte ich gesagt: »beschämt«. Während mir vor lauter Tränen die Zahlen vor den Augen verschwammen, wurde ich vor all den anderen Kindern als Versagerin vorgeführt. Mein Verstand wollte das Rechnen einfach nicht begreifen. Ich nannte ihn »beschränkt« – und litt darunter, meinte, meine Dummheit vor der Familie und den Freunden verbergen zu müssen, selbst noch als Erwachsene vor Mitarbeitern und Managern.

Später ging ich anders damit um, als ich mehr Informationen hatte und Ärzte mir erklärten, dass es für meine Lernstörung eine Ursache gebe. Sie stehe in einem Zusammenhang mit meinen Frontallappen. Der kreative Teil meines Gehirns sei hellwach und mache Überstunden, doch ich würde niemals gut lesen oder rechnen können. Letztlich aber überwand ich mein bis dahin anhaltendes Gefühl der Unzulänglichkeit, als Prinzessin Beatrice von York, eine Enkelin von Queen Elizabeth II., in einer Reihe von Interviews von ihrer Legasthenie erzählte. Sicherlich war das Thema zuvor auch schon von anderen angesprochen worden, doch was sich mir einprägte, war die Art und Weise, wie sie es schilderte. Als sie berichtete, dass sie nur sehr schwer lesen und das Zählen überhaupt nicht hatte lernen können, kam es mir vor, als spräche sie von mir. Zum ersten Mal konnte ich meinen Makel wirklich verstehen, und mein Selbstwertgefühl verbesserte sich.

Im Buddhismus spricht man davon, »Gift in Medizin zu verwandeln«. Besser lässt sich mein Verhältnis zur Flagg Grove School, dem Ort meiner unzähligen Demütigungen, kaum beschreiben. Der amerikanische Kulturwissenschaftler und Historiker Henry Louis Gates ermittelte im Rahmen seiner im Fernsehen ausgestrahlten Sendung African American Lives meine Vorfahren. Er fand heraus, dass das Grundstück, auf dem die Schule stand, ursprünglich im Besitz meines Urgroßvaters Benjamin Flagg gewesen war, der es unterhalb des üblichen Marktpreises verkauft hatte, damit dort die Schule gebaut und schwarze Kinder unterrichtet werden konnten. Dies zu hören, rührte mich sehr.