19,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 19,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 19,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Penguin Verlag

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

Der gefeierte Schauspieler und Marvel-Superheld Jeremy Renner über den brutalen Unfall, der ihn fast das Leben kostete - und die beeindruckende Geschichte, wie er sich zurück ins Leben kämpft: »Ich hoffe, dass ich mit meiner Geschichte allen helfen kann, die gerade das Gefühl haben, dass die Chancen gegen sie stehen.«

Jeremy Renner, zweimal für den Oscar nominiert, war die am zweithäufigsten gegoogelte Person 2023 – allerdings nicht nur wegen seiner eindrucksvollen Filmografie. Der beliebte Star des Marvel-Universums, der als Bogenschütze Hawkeye die Herzen der Fans eroberte, geriet am Neujahrstag 2023 unter eine sechs Tonnen schwere Pistenraupe und überlebte wie durch ein Wunder. Hier erzählt er von seinem Unfall, vor allem aber von seiner Genesung, von Verletzlichkeit und Stärke, Verzweiflung und Hoffnung, Rettung und Durchhalten. Mit seiner Geschichte macht er Mut, den Widrigkeiten des Lebens zu trotzen, Herausforderungen anzunehmen und gestärkt daraus hervorzugehen.

»Ich muss es für den Rest meines Lebens akzeptieren. Nichts wird mehr normal sein oder so, wie es vor dem Unfall war. Im Übrigen habe ich kein Problem damit. Es macht mein Leben besser. Ich bin gesünder dadurch.«

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 347

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

Der gefeierte Schauspieler und Marvel-Superheld Jeremy Renner über den brutalen Unfall, der ihn fast das Leben kostete – und die beeindruckende Geschichte, wie er sich zurück ins Leben kämpft: »Ich hoffe, dass ich mit meiner Geschichte allen helfen kann, die gerade das Gefühl haben, dass die Chancen gegen sie stehen.«

Jeremy Renner, zweimal für den Oscar nominiert, war die am zweithäufigsten gegoogelte Person 2023 – allerdings nicht nur wegen seiner eindrucksvollen Filmografie. Der beliebte Star des Marvel-Universums, der als Bogenschütze Hawkeye die Herzen der Fans eroberte, geriet am Neujahrstag 2023 unter eine sechs Tonnen schwere Pistenraupe und überlebte wie durch ein Wunder. Hier erzählt er von seinem Unfall, vor allem aber von seiner Genesung, von Verletzlichkeit und Stärke, Verzweiflung und Hoffnung, Rettung und Durchhalten. Mit seiner Geschichte macht er Mut, den Widrigkeiten des Lebens zu trotzen, Herausforderungen anzunehmen und gestärkt daraus hervorzugehen.

»Ich muss es für den Rest meines Lebens akzeptieren. Nichts wird mehr normal sein oder so, wie es vor dem Unfall war. Im Übrigen habe ich kein Problem damit. Es macht mein Leben besser, ich bin gesünder.«

Der zweifach für den Oscar nominierte Schauspieler Jeremy Lee Renner, geboren 1971, eroberte vor allem als Hawkeye in Marvel’s The Avengers die Herzen seiner Fans. Frühere Rollen zeigten ihn in Dahmer, Mission: Impossible, Tödliches Kommando – The Hurt Locker und The Town – Stadt ohne Gnade, derzeit ist er als Mike McLusky in Mayor of Kingstown zu sehen. Abseits des Films ist Jeremy Renner Musiker, Philanthrop und Unternehmer. Nach seinem Unfall gründete er 2023 die Stiftung RennerVation, die sich für Kinder in Pflegefamilien und benachteiligte Jugendliche einsetzt. Dies ist sein erstes Buch.

www.penguin-verlag.de

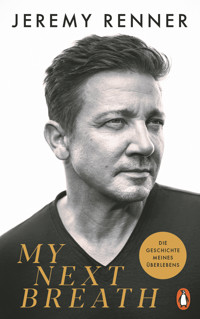

JEREMY RENNER

My Next Breath

Die Geschichte meines Überlebens

Aus dem Amerikanischen von Johannes Sabinski

Die Originalausgabe erscheint 2025

unter dem Titel My Next Breath

bei Flatiron Books.

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.

Der Verlag behält sich die Verwertung des urheberrechtlich geschützten Inhalts dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.

Copyright © der Originalausgabe 2025 Jeremy Renner

Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2025

Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,

Neumarkter Str. 28, 81673 München

(Vorstehende Angaben sind zugleich Pflichtinformationen nach GPSR)

Redaktion: Ulrike Strerath-Bolz

Fotos: © Jeremy Renner

Umschlaggestaltung: © Favoritbuero, München, nach einem Entwurf von Kelly Gatesman, Flatiron Books

Umschlagfotos: © Mark Seliger, New York

Satz: satz-bau Leingärtner, Nabburg

ISBN 978-3-641-33147-4

www.penguin-verlag.de

Ich widme dieses Buch meiner Tochter Ava – meine Lebenskraft, mein Ein und Alles, meine Nummer eins

Ein wichtiges Ereignis in meinem Leben, das mich stolz gemacht hat, war, als mein Dad mich von der Schule abholte und am Steuer saß.

Ich habe es ausgewählt, weil mein Vater einen fürchterlichen Unfall hatte, bei dem er von einer Pistenraupe überfahren wurde. Ich habe miterlebt, wie er sich mit der Zeit davon erholte, und es hat mich sehr stolz gemacht, dass er so stark ist. Jede Woche freitags konnte ich es kaum erwarten, meinen Dad zu Hause zu besuchen und meine ganze Familie zu sehen. An so einem Freitag sollte mich meine Großmutter Meemaw von der Schule abholen, das dachte ich jedenfalls. Als ich über den Lautsprecher gerufen wurde, ging ich rüber und war schon superaufgeregt, gleich nach Hause zu kommen und meinen Dad zu sehen. Bei unserem Treffen am Wochenende davor hatte er in seinem Rollstuhl gesessen. Als ich auf das Auto zuging, sah ich meinen Dad hinter dem Lenkrad! Erst konnte ich es gar nicht glauben, aber überrascht war ich dann auch wieder nicht. Schon als kleines Kind wusste ich, dass er der allerstärkste Mann der Welt ist. Und er ist nicht nur stark, sondern der liebste und lustigste Typ, den es gibt. Im Auto auf dem Heimweg dachte ich, wie unglaublich viel Glück ich habe, so einen tollen, starken Dad zu haben.

- Ava Renner, Schulaufsatz zum Thema: »Ein wichtiges Ereignis, das dich stolz gemacht hat«

INHALT

Anmerkung des Autors

Prolog Ein einziger Versuch

Teil eins Der Vorfall

1 Schneehölle

2 Pistenraupe

3 Lamaze

4 Im Haifischgewässer

5 Rücklichter

6 Operation Evakuierung

Teil zwei Der Patient

7 Jenga

8 Flattern

9 Der schlimmste Patient aller Zeiten

Teil drei Die Genesung

10 Warte auf mich

11 Weißes Rauschen

Nachwort Camp RennerVation

Dank

Bildteil

ANMERKUNG DES AUTORS

Ich wollte dieses Buch nicht schreiben.

Ich wollte nicht noch einmal Augenblick für Augenblick, Wort für Wort das Geschehen vom 1. Januar 2023 durchleben. Ich wollte weder den Vorfall noch seine Auswirkungen – auf mich und auf alle um mich herum – detailliert schildern: Leben und Tod, den Schmerz, die Operationen, die Angst, die beschwerliche Genesung.

Außerdem wollte ich dieses Buch nicht schreiben, weil ich mir nicht vorstellen konnte, dass es irgendjemanden interessieren sollte, was sich an jenem Morgen auf dieser Auffahrt zutrug.

Im Laufe der Monate wurde mir allerdings klar, welche Wellen dieses Ereignis geschlagen hat und immer noch schlägt, selbst nach längerer Zeit. Denn was passierte, ist nicht nur mir passiert.

Obgleich ich also weder Schriftsteller bin noch ein Buch schreiben wollte: Hier ist es.

PROLOG EIN EINZIGER VERSUCH

»Nicht heute, Motherfucker …«

Das ist das Letzte, woran ich mich erinnere.

Die Pistenraupe schob sich über das Eis auf Alex zu. Alex ist mein Neffe, 27 Jahre alt, der jüngste Sohn meiner Schwester Kym. Ich hatte immer schon eine Art Vater-Sohn-Verhältnis zu ihm, er ist einer der ersten Jungs in der erweiterten Familie, ein echt lieber Kerl. Die Pistenraupe ist ein über sechs Tonnen schweres gewerbliches Schneeräumgerät, das ich auf meinem Grundstück in den Bergen nördlich von Lake Tahoe einsetze. Diese Maschine bewegte sich auf ihn zu, und er konnte nirgendwohin ausweichen. Im Rücken hatte er einen riesigen Ford F-150 Raptor Pick-up, der wiederum in einer Schneewehe festsaß.

Es war der 1. Januar 2023.

Ich bin der Ansicht, dass es im Leben vor allem auf das Tun ankommt. Alles Fühlen und Berücksichtigen, zu lesen, zu denken, zu überlegen, zu erwägen – das ist alles schön und gut. Aber man muss etwas tun, man muss zur Tat schreiten, wann immer man kann. Nicht nur an Sachen denken, nicht bloß Sachen fühlen – den ersten Schritt tun und dann den nächsten und dann den nächsten. Tu es! Andernfalls wird sich nichts ändern, wird sich nichts für dich und die Menschen um dich herum bessern. Letzten Endes spielt es eigentlich keine Rolle, was man denkt oder wie man sich fühlt … jeder ist ein Haufen Empfindungen und Gefühle – einige gut, andere schlecht. Aber Gefühle haben noch nie eine Brücke gebaut oder Hunger gestillt oder ein Leben gerettet. Was ich sagen will: Wen schert es, wie du dich fühlst? Tu etwas.

Eine gewaltige Sechs-Tonnen-Maschine schob sich auf meinen Neffen zu; ich musste etwas tun, denn in jenen vorbeirasenden Sekunden stand sein Leben auf dem Spiel. Sollte diese Maschine ihn erreichen, würde sie ihn ohne jede Frage zermalmen. Doch dieser Neujahrstag sollte in einer entscheidenden Hinsicht genauso werden wie jeder zuvor: Für mich war Handeln alles. Es ist der Kern dessen, wer ich bin. Ich mache was, ich nehme Dinge in die Hand, ich glaube an die Macht einer vollbrachten Tat.

Ich bin mit einer großen, weit verzweigten Familie gesegnet, die ich mehr liebe als alles andere, und ich glaube an die Tat. Diese beiden unverrückbaren Kräfte – Liebe und Aktion – waren gerade im Begriff zu kollidieren.

Ich hatte keine Wahl. Ich hatte einen Versuch frei.

Ein Versuch – ein gewagter Versuch, aber immerhin: ein Versuch. Nicht eine Sekunde lang dachte ich an mein anderes Leben, jenes, in dem ich fast alle meine Stunts selbst hinlege, an Hawkeye, den ich in Filmen verkörpere. Dieser Mann, der nur einen Versuch frei hat, ist in diesem Augenblick kein Hollywood-Schauspieler. Er ist bloß ich, Jeremy Renner, der Onkel von Alex, Vater von Ava, Sohn, Bruder und Onkel – vielen ein Freund, so manchem eine Nervensäge – 800 Meter unterhalb seines Hauses in Lake Tahoe, auf der Auffahrt, während sich drinnen im Haus alle fertig machen für einen Skiausflug, nachdem ein Monstersturm sie tagelang eingeschneit hat.

Ich lebe für diese Bande da oben im Haus. Sie sind mein ganzes Leben, mein Herzblut. Jeden Einzelnen von ihnen liebe ich mit solcher Innigkeit … hier und jetzt aber gab es für mich nur eins zu tun: Ich musste Alex retten.

Ein Versuch, eine Aktion, die alles ändern würde und meine zweite Lebenshälfte definieren sollte: ein Sprung, einen Meter in die Höhe und fast einen Meter hinüber zur Kabine der Pistenraupe, den Türgriff packen, rein in diese Kabine und die Faust auf jenen großen roten STOP-Knopf donnern, der in der Mitte der Konsole sitzt. Die Pistenraupe rutscht, rutscht auf Alex zu. Ihm bleibt kein Fluchtweg. Die Pistenraupe wiegt über sechs Tonnen. Er steht an einem F-150, der wiederum in einer Schneewehe steckt. Der Junge wird zwischen dem Ford und der Pistenraupe zerquetscht werden, er kann nirgends hin …

Ein Versuch.

»Nicht heute, Motherfucker …«

Das alles trug sich binnen Millisekunden zu. In der Zeit, die es braucht, um »Ein Versuch« zu tippen, musste ich diesen Sprung tun. Ich hatte keine Zeit, um Distanzen zu berechnen, mein Knochengestell einzustimmen, keine Zeit, meine Muskeln zu lockern – meine einzige Hoffnung, Alex zu retten, bestand in einem Sprung einen Meter weit, fast einen Meter in die Höhe, Griff nach der Tür, Hieb auf den Knopf. Meine Augen flitzen umher, mein Blut zieht sich zusammen, in meinem Magen sackt etwas bis auf den Grund, ein Gemisch aus Furcht und Wagemut fährt mir durch alle Sinne, lässt mich weniger Mensch sein als Tier.

Das Tier übernimmt: Alex ist mein Blut, und ich muss mich wie ein wildes Tier zwischen ihn und den Tod werfen. Es ist kein bewusster Gedanke mehr, sondern reine Aktion, von Liebe motiviert.

Ich hatte keine Zeit, unterschiedliche Optionen in Betracht zu ziehen, falls es überhaupt welche gab. Ich hatte einen Versuch frei mit diesem Sprung …

… und verfehlte das Ziel.

Und dann änderte sich alles. Für immer.

TEIL EINS

DER VORFALL

1 SCHNEEHÖLLE

Eigentlich hätten wir überhaupt nicht in Lake Tahoe sein sollen.

Jedes Jahr bringe ich meine gesamte erweiterte Familie hinauf in mein Haus ein paar Kilometer nordöstlich des Sees, wo ich dann zu Neujahr ein großes Fest veranstalte. Die Weihnachtstage werden in der Familie Renner eher getrennt verbracht – die meisten meiner Geschwister haben selbst Kinder und kuscheln sich die Feiertage über bei sich zu Hause ein –, doch Silvester ist etwas anderes. Da kommen so viele Angehörige wie möglich nach Camp Renner, wie ich mein Haus in Tahoe nenne, damit wir eine Woche mit Skifahren, Snowboarden, gemeinsamen Mahlzeiten und der Feier des kalendarischen Zufalls verbringen können, der uns sagt, dass jeder neu anfangen kann. Gewöhnlich kommen fünfundzwanzig bis dreißig von uns zusammen, und ich hatte mich wie jedes Jahr seit Monaten darauf gefreut, sie alle wiederzusehen. In einem umtriebigen Leben, das mit Arbeit und Reisen und tausend Ablenkungen angefüllt ist – der prosaische Lebensalltag eben –, diente diese jährliche Zusammenkunft dazu, mich daran zu erinnern, warum ich eigentlich so hart arbeite: Ich kann oben auf einem Berg und fern von allen Erfolgszwängen durchatmen. Ich bin mit einem Zuhause gesegnet, das groß genug ist, um so viele Leute zu beherbergen, wie kommen können.

Doch Ende des Jahres 2022 schien es, als stünde dem alles entgegen.

Zunächst mal schaffte ich es, meinen Flieger zu verpassen … bloß um ein paar Sekunden. Am Morgen des 28. Dezember sollten meine Tochter Ava und mein Neffe Alex mit mir vom Flughafen Burbank in Los Angeles aus hoch nach Reno reisen. Gewöhnlich bin ich ganz gut darin, Flieger zu erwischen, aber an jenem Tag hatten wir einen Haufen Gepäck und unsere beiden Hunde dabei, und es gab ja immer irgendwelches Zeug, das wir in letzter Minute dabeihaben und sichergehen mussten, dass es eingepackt war, und obwohl wir es in den dreißig Minuten Fahrzeit von den Hollywood Hills (wo ich ein Haus habe) zum Flughafen geschafft hatten, gelang es uns irgendwie, zu knapp dran zu sein. Wir waren volle fünfzehn Minuten vor Abflug am Gate, und es waren ein kleiner Flughafen und eine kleine Maschine … nicht dass wir einen Airbus 380 nach Singapur hätten besteigen wollen. Wir waren auch alle eingecheckt – doch als wir am Flugsteig eintrafen, hatte die Besatzung just in derselben Sekunde die Kabinentür geschlossen.

»Mann!«, beschwor ich den erstbesten Angestellten, der buchstäblich in dieser Sekunde damit fertig geworden war, unsere Namen über Lautsprecher auszurufen. »Quetschen Sie uns bitte noch rein. Wir sind hier, Sie haben uns abgefertigt und alles.«

»Sorry, Sir«, sagte er. »Ist die Tür erst einmal zu, dürfen wir sie nicht wieder öffnen. Behördliche Vorschrift.«

Alles Bitten und Flehen war vergebens, und dabei konnten wir nicht einfach den nächsten Flug abwarten. Alle anderen Maschinen waren voll ausgebucht, und auf Tahoe steuerte ein heftiges Unwetter zu; wir waren aufgeschmissen. Ich war der Verzweiflung nahe – meine Gäste waren bereits aus allen Himmelsrichtungen unterwegs nach Camp Renner, und ich war gerade dabei, ihnen die Feiertage zu verderben. Uns blieb jetzt nichts anderes übrig, als einen Wagen zurück zu meinem Haus in Hollywood zu nehmen, das ganze Gepäck und die Hunde wieder ins Haus zu schaffen und dann zu überlegen, wie es weitergehen sollte. Alles war vorbereitet, um zwanzig, fünfundzwanzig Leute zu beherbergen – und jetzt war der Gastgeber verhindert.

Wieder zu Hause konnte ich mich einfach nicht damit abfinden aufzugeben. Höchste Zeit, etwas zu tun, höchste Zeit, in Aktion zu treten.

»Scheiß drauf, Alex«, sagte ich, »dann fahren wir eben hoch. Wie lange dauert das, acht Stunden? Die Karre hat Allradantrieb, falls das Wetter richtig ätzend wird. Komm, auf geht’s.«

Die Zeit war gegen uns, das schwindende Licht – ich wollte äußerst ungern im Dunkeln fahren – und das Wetter. Manchmal aber muss man sich schlicht auf eine Aktion festlegen und sie durchziehen. Und das taten wir dann auch.

Wir packten diesmal meinen Wagen voll – Ava, Alex, Hunde, Gepäck – und fuhren los. Es war schon bis dahin ein verrückter Tag gewesen, aber der Entschluss gab mir ein gutes Gefühl. Ich nahm eine Videonachricht an die übrige Familie auf, um allen unseren Plan zu schildern.

Ein Letztes war noch zu tun, ehe wir nach Norden aufbrachen: Ich steuerte die Tankstelle Ecke Franklin und Highland mitten in Hollywood an, etwa fünf Kilometer den Hügel hinunter, und tankte voll.

Jetzt konnte uns nichts mehr aufhalten.

Oder eben doch.

Als der Tank voll war, schwang ich mich wieder auf den Fahrersitz und drückte den Anlasserknopf.

Nichts.

Ich drückte erneut.

Nichts.

Ich sah Alex an, der mich ansah. War es die Batterie? Hatte ich den Tankverschluss nicht wieder richtig aufgeschraubt?

Und dann erwischte es mich kalt.

»Alex«, sagte ich sehr gedehnt, während die Erkenntnis in mein Stammhirn einsank, »ich hab den Funkschlüssel aufs Wagendach gelegt, als wir losfuhren, und jetzt kann ich ihn nicht finden …«

Ach du Scheiße.

Der Schlüssel musste irgendwo zwischen meinem Haus und dieser Tankstelle gelandet sein – fünf Kilometer stark befahrene Straßen von L.A. Ich hatte einen Wagen voll mit Zeug, meiner Tochter, Alex, zwei Hunden und ein Haus voller Leute, die acht Autostunden nördlich dieser schäbigen kleinen Tanke in Hollywood auf mich warteten.

Da blieb nur eines.

»Alex, wir werden hier warten müssen, und du nimmst ein Uber zurück zum Haus«, sagte ich. »Bestimmt ist der Schlüssel gleich runtergefallen, als wir los sind. Der kann doch unmöglich viel länger obendrauf geblieben sein als bis gleich hinterm Grundstück, oder?«

Alex’ Miene verriet Zweifel, weswegen ich nicht gänzlich überzeugt war, dass er den Funkschlüssel finden würde, doch gleichzeitig hatte ich das Gefühl, wir hätten heute schon genug Pech gehabt.

Ava und ich warteten, während Alex zum Haus zurückfuhr. Die Hunde sahen mich irritiert an, aber andererseits sind sie immer irritiert, zumal einer von ihnen einen Angriff von Kojoten überlebt hat und sich seither und begreiflicherweise als Katze wahrnimmt.

Nach rund einer halben Stunde fuhr ein Uber an der Tankstelle vor, Alex sprang heraus und hielt den Schlüssel triumphierend in die Höhe. In der Tat war das Teil runtergefallen, kaum dass wir das Grundstück verlassen hatten.

Ein Weihnachtswunder. Lachend brachen wir auf, Ava auf den Rücksitz gekauert, Alex als mein Co-Pilot.

Die Hunde verlegten sich aufs Schnarchen, wobei ich schwöre, dass einer von ihnen auch miaute. Wir verließen in nördlicher Richtung die Stadt, um uns dann im vertrauten Rhythmus der Ortschaften längs des Antelope Valley und der Sierra Nevada zu wiegen: Palmdale, Lancaster, Mojave, Indian Wells, Lone Pine – wo Mount Whitney scharfkantig und gelassen ins klare Blau emporragt –, dann Big Pine, Bishop, Mammoth, South Lake Tahoe. Das Wetter verschlechterte sich, die Nacht senkte sich herab, doch nichts konnte uns aufhalten.

Wir trafen beim letzten Rest Tageslicht ein. Als wir in L.A. aufbrachen, war es sechzehn Grad warm gewesen; jetzt, oben auf Mount Rose, wo mein Haus steht, ging es auf minus zwei. Zum 30. Dezember würde der Sturm angekommen sein, und er sollte ein epochales Wetterereignis werden.

Es würde jede Menge Schnee zu räumen geben.

***

Camp Renner liegt 2100 Meter über dem Meeresspiegel am Ende einer langen, gewundenen Auffahrt, die zu einem ausgedehnten Parkplatz vor dem Haupthaus ansteigt und noch weiter zu einem kleineren Gästehaus höher am Berg. Wer so weit oben in der Sierra Nevada wohnt, ist Schnee gewohnt, doch in jenem Jahr erwartete uns mehr als sonst. Wir hatten bereits eine ordentliche Ladung Schnee abbekommen, aber was jetzt noch anstand, sollte ein Sturm wie einmal im Vierteljahrhundert werden – die Wetterberichte sagten rekordverdächtige Verhältnisse voraus: Die Tahoe Daily Tribune fasste am 30. Dezember 2022 das Ausmaß des Ganzen wie folgt zusammen:

Der Nationale Wetterdienst in Reno spricht nunmehr die Warnung vor einem Wintersturm aus, welche bis vier Uhr früh am Sonntag, den 1. Januar gilt, bei bis zu anderthalb Metern Schnee in Höhenlagen oberhalb 2500 Meter, 30 Zentimetern bis einem Meter oberhalb 2000 Meter und 3 bis 13 Zentimetern auf Höhe Lake Tahoe.

Eine Lawinenwarnung gilt bis einschließlich sieben Uhr früh am Sonntag, da der Sturm Orkanböen und Regen auf Schnee vereint, gefolgt von dichtem Schneefall, was ausgedehnte Abgänge von vernichtender Gewalt zur Folge haben könnte.

Starke Winde mit Spitzen von 80 km/h bei möglichen 160 km/h in den Kammlagen der Sierra werden erwartet.

Der Verkehr über die Gebirgspässe wird wahrscheinlich erst ab Samstagmittag durch Schnee beeinträchtigt sein …

Dem Wetterdienst zufolge wird der Großteil des Niederschlags innerhalb 24 bis 30 Stunden zwischen Freitagspätvormittag und Samstagnachmittag erfolgen, und zwar in Form anhaltenden Starkregens und Schnees in höheren Lagen bei möglichem Blitzschlag.

Anderthalb Meter Schnee – wir kriegen eine Menge Schnee oben am Mount Rose, doch selbst für uns hörte sich das nach ungeheuer viel an. Zweifellos würde irgendwann der Strom ausfallen, und wir würden aller Wahrscheinlichkeit nach auch eingeschneit werden. Keinesfalls jedoch wollten wir vom Schnee ausgesperrt werden, noch ehe wir überhaupt angekommen waren.

Alex, Ava und ich waren vor dem Sturm eingetroffen – ganz knapp –, und die übrige Familie schaffte es ebenfalls hoch (mit Ausnahme meiner Mom – sie war in unserer Heimatstadt Modesto bei meinem Bruder Kyle und seiner Frau Katie, die gerade ihr erstes Kind bekommen hatten).

Auch ein paar Freunde stießen dazu, und bald wimmelte es im Haus von Menschen, die in der Küche saßen und sich erzählten, was in letzter Zeit passiert war, oder vorn am großen Fenster Poolbillard spielten, während die Kinder als unzertrennlicher Klüngel unten im Fernsehzimmer hockten.

Als der Sturm am 30. Dezember erst einmal eingesetzt hatte, hörte er nicht mehr auf. Aus der Sicherheit des Hauses war er hinreißend anzusehen. Schneepfeile prasselten schräg auf das große Fenster ein, überzogen die Autos und Motorschlitten und dämpften alle Geräusche, bis wir nur noch den sanft sirrenden Ruf der Gebirgsmeisen vernahmen und das drängende Pfeifen der Kiefernkardinäle. Nach ein paar Stunden hing die Nässe in schweren Klumpen von den Gelb- und Zuckerkiefern und sah nach Meinung aller Zuschauer aus wie das künstliche Zeugs, mit dem man Weihnachtsbäume besprüht. Als Neujahr dann näherrückte, war der gesamte westliche Teil von Nevada unter diesen epochalen anderthalb Metern begraben, und aus einem Tag Festsitzen wurden erst zwei Tage und dann drei.

Es ist das Beste – und zugleich Übelste – an dem Ort, an dem ich wohne: Jedes Jahr scheint uns einen Zeitraum zu bescheren, in dem die Winde auf 150 km/h hochgepeitscht werden, gewaltige Schneemengen fallen und wir Ausschau nach Lawinen halten – und nach Gewitterblitzen und Tornados. Der Strom fällt aus, Straßen werden gesperrt, die Gondeln der Seilbahnen in den Skigebieten baumeln nutzlos in der eishaltigen Luft. Der Nationale Wetterdienst gibt Warnungen aus mit anheimelnden Sprüchen wie: »Jetzt heißt es sich da einmummeln, wo Sie gerade sind«, aber wenn die Straßen alle gesperrt sind und der Strom ausfällt, hat man eh keine andere Wahl: Es kann tückisch werden, ein Mensch zu sein im Angesicht von so viel Natur. Und doch machen die außerordentliche Schönheit und Gelegenheit zu Abenteuern, die der Schnee bereitet, das Leben in den Bergen zu einem echten Privileg.

Am letzten Tag des Jahres 2022 hatten wir kein Handynetz und kein Internet, was bedeutete: keine Telefone, keine Tablets, kein TV. Die Kinder hatten das Fernsehzimmer längst aufgegeben und waren hochgekommen, um mit den Erwachsenen abzuhängen. Wir waren einfach eine große, weitläufige, glückliche Familie, die nicht mehr vom Lichtschein der Bildschirme getrennt wurde – schon an und für sich ein großes Wunder.

Es machte mir gar nichts aus, dass wir eingeschneit waren – auf so etwas bin ich immer vorbereitet. Muss man auch sein auf 2200 Meter Höhe in Nevada.

In einem anderen Leben habe ich Staff Sergeant William James in Tödliches Kommando und Hawkeye in The Avengers verkörpert, und derzeit spiele ich die Hauptrolle in Mayor of Kingstown, aber das ist mein Broterwerb. Weitaus überwiegender bin ich schlicht Jeremy, der Vater von Ava, meiner zauberhaften, vollkommenen Tochter; ich bin Jeremy, der stolze Bruder von Kym, meiner großartigen, wunderschönen Schwester, und als Onkel vernarrt in ihre Kinder: Alex und seine Schwester Kayla; ich bin der Bruder von Kyle, der gerade Vater geworden ist. Ich bin der Sohn einer starken, beflügelnden Mutter – Valerie Cearley für manche, aber Meemaw für die meisten, die sie gut kennen. Sie befindet sich zu dieser Zeit bei ihrem neuen Enkel ein paar Stunden entfernt in Modesto, wo wir aufgewachsen sind. Ich bin der Sohn eines intellektuellen Vaters mit großen Träumen, Lee Renner, der einst die McHenry-Bowlinganlage in Modesto leitete, ehe er Studienberater am College wurde. Ich bin der stolze Bruder meiner anderen Geschwister Clayton und Arthur sowie Cleo und Nikki und (hoffentlich!) wohltätiger Schwager und Onkel ihrer zahlreichen Lebensgefährten und Kinder.

Wie alle Familien seit Anbeginn der Zeit hatten wir einigen Mist durchzustehen, doch nichts war uns lieber als gemeinsam verbrachte Feiertage, sei es der 4. Juli oder Silvester. Und bei alledem habe ich nie die Normalität des Lebens aus dem Blick verloren. Dass ich den Höhepunkt meiner Laufbahn etwas später als andere erreichte – erst in den Dreißigern und noch danach –, half mir vielleicht dabei, mit den Füßen auf dem Boden zu bleiben. Was auch immer es war, ich musste nie daran erinnert werden, welches Glück ich hatte, so viele Menschen lieben zu dürfen, die mir ihre Liebe entgegenbrachten.

Jenes Silvester fühlte sich ganz besonders für mich an, keine Ahnung, warum. Vielleicht, weil wir so gänzlich eingeschneit waren oder weil ich wusste, dass alle von vornherein solche Mühe gehabt hatten, Camp Renner zu erreichen bei seiner Entlegenheit und dem lausigen Wetter. Vielleicht war es einfach so, dass sich meine ohnehin schon tiefe Verbindung mit diesen erstaunlichen Menschen im Laufe der Jahre noch weiter vertiefte, zumal es mir zusehends schwerer fiel, gegen die Zwänge meines Jobs anzukämpfen, der mir so viele Möglichkeiten und Vorteile schenkte, mir aber auch sehr viel von meiner Zeit abverlangte. Oder es war vielleicht der Rückfall in eine Zeit ohne Telefon und Fernseher, ohne Ablenkungen außer lärmendem Billardspiel beim Schein der Weihnachtslichterketten, die an den Generator angeschlossen waren.

Ich kann das Warum nicht genau benennen, aber ich liebte diese paar Tage so sehr; wir vertieften uns in alberne Spiele und echte Gespräche und kamen ehrlich zusammen abseits aller sozialen Medien und E-Mails und aller Doomscrollings.

Später erzählte mir meine Nichte Kayla, dass sie in jener Woche ein Vier-Augen-Gespräch mit ihrem Partner Mark gehabt hatte.

»Jeremy tauscht sich mit uns in einer Weise aus, wie ich es nie zuvor erlebt habe«, meinte sie zu ihm. »Er führt jede Unterhaltung so unglaublich bewusst und ist auch körperlich so nahe. Ist dir aufgefallen, welch intensiven Augenkontakt er hält und dass er uns ständig sagt, wie sehr er uns liebt?«

Mark pflichtete ihr bei – auch ihm war mein Verhalten aufgefallen.

Es stimmt, ich war ungemein dankbar in diesem Jahr, meine Familie bei mir zu haben. Ich bin immer froh, wenn sie alle kommen, doch etwas daran, dass wir alle diesem gefährlichen Wetter getrotzt hatten, um die Zeit gemeinsam zu verbringen, fühlte sich wie ein wunderschöner Ausdruck unserer Liebe an. Und trotz meines Jobs als Schauspieler und der vielen Zeit, die ich mit anderen Leuten zubringe, kann ich immer noch ein recht in mich gekehrter Mensch sein; wer mich nicht kennt und mir begegnet, könnte mich für misstrauisch, schüchtern oder abweisend halten oder eine Mischung aus alledem. In einer großen Gruppe bin häufig ich derjenige, der auf eine Zigarette durch den Hinterausgang schlüpft, wenn gerade keiner hinsieht. Das kommt nicht etwa daher, dass ich meine Familie nicht lieben würde, es liegt daran, dass ich schon immer gerne für mich war und die Augenblicke wertschätze, in denen ich vor dem Leben zurücktreten und über die Dinge nachdenken kann. Mein Vater brachte mir bei, analytisch zu denken, und seit meiner Kindheit waren mir die einsamen Momente somit ziemlich recht. Jetzt, als Erwachsener, fand ich mich häufig am Rand einer Versammlung wieder und schaute ebenso oft hinaus ins Dunkel des verschneiten Gartens, wie mein Blick zurückfiel in die Wärme des Hauses.

Es überrascht mich nicht, dass Kayla und Mark in jenen Tagen eine Veränderung an mir wahrnahmen. Ich hatte mir nicht vorgenommen, mehr Anteil zu nehmen als üblich, es fühlte sich einfach natürlich an.

Während wir das neue Jahr willkommen hießen, ließ ich mich unwillkürlich für einen Moment von Dankbarkeit erfüllen, ebenso wie mich die Liebe dieser riesengroßen Familie erfüllte. Wir konnten zwar weder unsere Telefone aufladen noch Filme gucken, doch rumsitzen und quatschen konnten wir, und so sehr wir eingeschneit waren, hatte das alles doch etwas Magisches, das nur eine Familie verstehen kann. Die Kinder rannten hin und her wie die Gezeiten, hierhin und dorthin, jagten einander, zankten sich zuweilen und lachten dann ebenso rasch wieder gemeinsam; plötzlich und wie von Zauberhand förderte Kym köstliche Spaghetti Bolognese oder einen Braten zutage, Alex und ich erörterten, ob meine heiß geliebten San Francisco 49ers die Las Vegas Raiders am Neujahrstag schlagen würden oder nicht und wie weit unsere jeweilige Mannschaft in der Endspielserie kommen mochte.

Ab und an legte Ava eine Pause vom Rumrennen mit ihren Cousins und Cousinen ein und kuschelte sich zu mir aufs Sofa.

»Daddy«, sagte sie, »was glaubst du, wie lange sind wir noch eingeschneit?«

»Nicht mehr lange«, sagte ich. »Und wenn wir erst rauskommen, fahren wir Ski, bis wir umfallen.«

Meine Tochter und ich hatten schon immer ein sehr erwachsenes Verhältnis zueinander – als ihre Teenagerzeit nahte, zog man mich gern damit auf, dass es ganz fürchterlich mit ihr werden würde, doch ich wies das stets zurück.

»Meine Tochter ist zu gewissenhaft, zu verantwortungsvoll dem Leben gegenüber und allem rings um sie, um so zu werden«, pflegte ich zu sagen, und bislang hatte ich recht behalten.

Ava ist mein Ein und Alles.

***

Es ist gar nicht einfach, fünfundzwanzig Leute ohne Strom zu verköstigen.

Meine Schwester Kym ist eine begnadete Köchin, und sie beschloss, Gott segne sie, einen Braten zuzubereiten, aus dem dann der am längsten geschmorte Braten aller Zeiten und, laut ihren eigenen Worten, »der ekligste« wurde. Immer wieder fiel der Strom aus, und sie musste den Backofen an den Generator anschließen, dann aber setzte der aus, und Kym musste warten, bis sie irgendwann weiterbrutzeln konnte, während das Fleisch die ganze Zeit in etwas schwamm, das sie »Fettwasser« nannte (und so appetitlich aussah, wie es sich anhört). Es war nicht ihre Schuld, aber Sterneküche wurde der Braten nicht, als er endlich gar war. Und beim denkbar besten Willen vermochte niemand ihn das verlockendste Stück Fleisch zu nennen, das die Welt je gesehen hat. Es war absolut typisch für Kym, dass sie allen etwas Köstliches vorzusetzen versuchte, aber die wacklige Stromversorgung brachte es mit sich, dass sie ab Minute eins auf verlorenem Posten kämpfte bis hin zu Minute eintausend.

Inzwischen war der Silvesterabend angebrochen, und wir brauchten etwas zu essen. Zwar hatten die Kinder jede Menge Spaß, aber mir war klar, dass wir etwas auf den Tisch bekommen mussten, um sie von dem zu Tode gegarten Braten abzulenken und bis Mitternacht wachzuhalten, weshalb ich beschloss, runter nach Reno zu fahren – was gewöhnlich eine halbe Stunde dauert –, um Pizza für alle zu holen, ehe die Straßen ganz unpassierbar wären. Angesichts des heftigen Sturms war ich mir nicht mal sicher, ob ich durchkommen würde, aber bloß rumsitzen und grübeln mochte ich auch nicht.

Es war Zeit, etwas zu tun.

Ich nahm meinen Kumpel Rory Millikin mit.

Rory ist ein übermannsgroßer Kanadier und so nahbar, ulkig und albern, dass die Kinder abwechselnd an ihm vorbeirennen, um ihm die Baseballkappe vom Kopf zu stoßen (aber nur, wenn er sitzt – im Stehen misst er 1,95). Außerdem ist er mein Partner bei unserem »RennerVation«-Projekt. Gemeinsamen erwerben wir alte Lkws, Krankenwagen, Busse und andere große ausgemusterte Fahrzeuge, widmen sie gegebenenfalls um und spenden sie dann hilfsbedürftigen Gemeinden. Unlängst hatten wir die Dreharbeiten für Disney zu einer ersten Staffel Dokumentarfilme über das Projekt mit dem Titel Rennervations abgeschlossen.

In der Reihe bauten wir in Chicago einen Tourbus in ein fahrbares Tonstudio um, einen Stadtbus in ein Tanzstudio für die Bewohner der Südspitze von Baja in Mexiko, einen Zubringerbus in ein Freizeitcenter für Reno; wir schufen sogar einen Bus zur Wasseraufbereitung für die Menschen im indischen Rajasthan. Anfangs hatten die Produzenten Vorbehalte gegen Rorys Beteiligung, da sie ihn nicht einordnen konnten. Doch als sie ihn kennengelernt hatten, begriffen sie wie wir alle, dass sein Charisma unermesslich war und unbezahlbar dabei, Berge seinem Willen gefügig zu machen (wenngleich der eine oder andere seiner Beiträge zu konkreten Aufarbeitungen, nun ja, nicht so ganz professionellem Niveau entsprach). Egal – Rory war ein ebenso unverzichtbarer Teil der Sendereihe wie Teil meines Lebens als mein Freund, und wir konnten es gar nicht erwarten, dass die ganze Welt im neuen Jahr die Beiträge zu sehen bekäme.

Unsere Freundschaft hatte allerdings einen holprigen Start. Rory ist der stolze Sohn eines legendären kanadischen Politikers – Rorys Vater, Cameron Millikin, stammte aus Irland, doch kaum war er nach Kanada ausgewandert, wurde es Teil seiner Lebensleistung, sich unermüdlich für den Frieden in seiner alten Heimat abzurackern (häufig wirkte er als Vermittler zwischen den nordirischen Bürgerkriegsparteien, und daheim in Kanada war Cameron zudem enger Berater mehrerer Premierminister). Rory erbte sowohl seines Vaters Körpergröße (sein Dad maß zwei Meter) als auch seine Ausstrahlung und Überredungsgabe und seine nahezu vollkommene Unfähigkeit, Leute zu erkennen. Daddy Millikin war dafür berüchtigt, nicht zu wissen, wer Julia Roberts und Denzel Washington waren, als er in einem Londoner Hotel mit ihnen zusammenstieß (Berichten zufolge riet er beiden zu einem zweiten Standbein, weil Schauspielerei ein hartes Brot sei), und einmal wies er sogar Ronnie Wood von den Rolling Stones an seiner Haustür ab, weil er ihn für einen bettelnden Obdachlosen hielt (tatsächlich war Wood mit Rorys Bruder befreundet).

Getreu seiner Millikin-Herkunft hatte Rory somit an dem Tag, als ich ihn kennenlernte, auch keinen Schimmer, wer ich war. Eines Abends war ich in meinem Haus in Los Angeles in mein Smartphone vertieft, als Rory im Schlepptau eines gemeinsamen Freundes aufkreuzte. Auf der Stelle quasselte er los von einem Film, den er gerade gesehen hatte, Arrival. Es stellte sich heraus, dass Rory auf Science-Fiction- und Alien-Streifen stand, dabei aber weder jemals einen Avengers-Film gesehen hatte noch sonst einen, in dem ich mitgespielt hatte.

Es war jedoch schön zu hören, dass Arrival diesem sehr großen Fremden gefiel, weshalb ich kurz aufblickte und meinte: »Der Film war ein hartes Stück Arbeit …«

Rory sah mich ratlos an.

»Ach, eigentlich gar nicht«, sagte er. »Einfach online gehen, Eintrittskarte kaufen und ab die Post ins nächste Kino …«

Wie bitte?

»Nein, nein«, sagte ich. »Ich meine, es dauerte sechs Monate.«

»Wow, ich komme aus Kanada und weiß, dass es da langsamer zugeht«, gab Rory zurück, »aber selbst ich bin einfach an einem Nachmittag ins Kino gegangen. Der Schuppen war ziemlich voll, aber es gab noch freie Plätze.«

Von der irrigen Bezugnahme auf Kanada verdutzt und mir langsam bewusst, dass ich bislang nur halb aufmerksam gewesen war, blickte ich richtig von meinem Telefon auf und blinzelte diesen Typen an. Wer war dieser turmhohe Trottel in meinem Haus?

»Nein«, versuchte ich es abermals. »Ich war dabei in dem Film.«

»Oh«, sagte Rory. »Beleuchter oder so was?«

Ich wollte ungern darauf hinweisen, dass wir in einem großen Haus in einem abgeschiedenen Teil der Hollywood Hills saßen … aber der Groschen fiel eindeutig nicht.

»Ich war einer der Hauptdarsteller in dem Film«, sagte ich widerstrebend. Kein Schauspieler möchte diese Worte je aussprechen müssen.

»Jetzt verarsch doch keinen Verarschungskünstler«, sagte Rory, während er hinüberlangte und mir Brille und Baseballkappe vom Kopf zog, um mich besser in den Blick nehmen zu können (doch, das tat er wirklich!). Und dann war er Zentimeter entfernt von meinem Gesicht und linste mich an wie ein Verbrechensopfer, das sich jeden Quadratzentimeter im Antlitz seines Angreifers einzuprägen versucht für die etwaige spätere polizeiliche Gegenüberstellung.

»Nein, warst du nicht«, sagte Rory entschieden. »Hab den Film eben erst gesehen. Du auf gar keinen Fall!«

Dann versuchte er, mir die Brille wieder aufzusetzen, brachte es aber nur fertig, mir mit einem der Bügel ins Auge zu pieksen.

Ich wusste wirklich nicht, was ich noch sagen sollte. Außerdem tränte mir jetzt das Auge.

»Ich war der Physiker«, sagte ich und bemühte mich, Ruhe zu bewahren. »Weißt schon, der Typ in der Szene, wenn dieses Heptapoden-Ding die Wand hochkommt?«

Allmählich schien es bei Rory zu klingeln, doch er wirkte immer noch skeptisch. Und ich tat etwas, was ich sonst nie tue.

»Gib mir dein Telefon«, sagte ich. Rory reichte mir sein iPhone, und ich öffnete seine Kontakte und fügte meinen Namen und meine Nummer hinzu.

»Schick mir eine Nachricht«, sagte ich. »Du findest mich unter ›Jeremy Renner‹. Und morgen früh, sobald du mir gesimst hast, werde ich dich entweder wieder hierher einladen zum Grillen und Abhängen, oder ich werde meine Meinung geändert haben und dich blockieren und deine Nummer für immer löschen.«

Ganz ehrlich, zu diesem Zeitpunkt hätte es in beide Richtungen gehen können. Dieser Hüne hatte mir gerade mitgeteilt, dass ich in einem Film nicht vorkäme, von dem ich wusste, dass ich drin vorkam, weil ich darin mitgespielt hatte. Und er hatte es überdies fertiggebracht, mir bei seiner Beweisführung beinahe ein Auge mit meiner eigenen Lesebrille auszustechen. Und habe ich schon erwähnt, dass er dauernd darauf hinwies, Kanadier zu sein?

Bis zum heutigen Tag bin ich mir nicht sicher, warum, aber am nächsten Morgen schrieb ich Rory, und er kam am selben Tag erneut zu mir nach Hause zum Abhängen.

Seither waren wir so ziemlich unzertrennlich, weshalb es ganz natürlich war, dass er an jenem Silvester mein Beifahrer war in meinem Ford Raptor unterwegs zum Walmart in Carson City, um Brennholz einzuladen und ein paar andere Vorräte und diese alles entscheidenden Pizzen. Das Wetter verschlechterte sich da bereits, sodass wir zwar noch halbwegs gut den Berg runterkamen, es dann aber beinahe nicht mehr zurückschafften. Wir waren nur eine Stunde lang unterwegs, doch als wir uns wieder unserem Zuhause näherten, stellten wir mit mulmigem Gefühl fest, dass der Berg nun gesperrt war – auf dem Mount Rose Highway, keine drei Kilometer von meinem Haus entfernt, fand ich eine Straßensperre vor, blinkende Blaulichter, das volle Programm.

Ein Bursche vom Straßenverkehrsamt spazierte auf meinen Pick-up zu, während ich das Seitenfenster herabließ.

»Ich bin auf dem Weg zu meinem Haus …«

Er unterbrach mich. »Wir dürfen Sie nicht hinlassen. Der Polizeichef hat Anweisung gegeben, den Highway zu sperren«, sagte er und wandte sich dann zum Gehen.

»Kommen Sie, Mann, Sie machen Witze!«, entgegnete ich. »Wir haben fucking Silvester.«

Der Straßenverkehrstyp blieb stehen und drehte sich dann zu mir um. Das konnte jetzt gut oder schlecht ausgehen, zumal ich die F-Bombe in meinem F-150 gezündet hatte.

»Keine Chance«, gab er gleichmütig zurück.

»Alter«, sagte ich, »ich bin gerade mal fünf Minuten runter, um was zu essen zu holen. Du kannst mich jetzt nicht nicht zurück zu meinem Haus lassen. Ich hab da oben fünfundzwanzig Leute ohne Strom einschließlich einer Horde Kinder, und die haben Hunger.«

»Die Straße ist dicht«, sagte er jetzt etwas strenger. »Wir tun bloß, was man uns sagt. Wegen so einer Sache werde ich nicht meinen Job verlieren.«

»Versteh ich, Mann, ganz ehrlich, aber ich fahr die Scheißstrecke dauernd, Alter … Weißt schon, ich wohn da oben …« Doch ehe ich weiter betteln konnte, war er schon wieder auf halbem Weg zurück in die Wärme seines Pick-ups.

Das passte mir gar nicht, da waren ein Haufen kleiner Kinder und die Erwachsenen dazu, die mich brauchten. Ich würde da hochfahren, so oder so.

Familie bedeutet mir alles. Vielleicht war mir an jenem Tag nicht richtig bewusst, wie viel (wenngleich das Universum im Begriff stand, mir diesbezüglich eine Lehre zu erteilen). Ich war nicht bereit, mich von einem gesperrten Berg an der Rückkehr zu ihr hindern zu lassen.

Rory war übrigens guter Dinge – er mampfte sich bereits durch eine der Pizzen.

»Gott sei Dank haben wir verdammte Pizza«, sagte er lachend.

»Der Heimweg bergauf wird uns versperrt«, sagte ich, »da haben fünfundzwanzig Leute Hunger und keinen Strom, und wir könnten noch tagelang an dieser Straßensperre festhängen, aber wenigstens hast du beschlossen, satt zu werden.«

Und damit zog auch ich ein Stück Pizza heraus. Dann ging ich daran, alle anzurufen, die ich in Reno kannte; ich konnte ja nicht ewig dasitzen und Pizza essen. Zuerst wandte ich mich an meinen Freund Jesse, einen ehemaligen Feuerwehrmann, der zufällig an jenem Abend mit dem örtlichen Polizeichef abhing. Jesse setzte mir auseinander, dass ich nur dann zu meinem Haus zurückkönnte, wenn ich einem Polizeigeleit den Berg hoch zustimmte. Das Geleit brauchte eine Stunde bis zu uns, und zu diesem Zeitpunkt war ich, sagen wir mal, nicht mehr bei allerbester Laune, obwohl es mir gelungen war zu verhindern, dass Rory alles aufaß. Gerechterweise sei aber gesagt: Der Fahrer war toll, wobei ich dank meiner Kenntnis der Wege am Ende eher ihn nach oben eskortierte und sogar drängte, mich am Fuß meiner Auffahrt zu entlassen, da es ja noch 800 Meter bis zu meinem Haus waren. Er ließ sich aber nicht erweichen, und das Wetter war bereits so schlimm, dass ich ihn – obwohl er ausgezeichnet fahren konnte – aus einer Schneewehe ziehen musste, damit er wieder umkehren konnte.

So weit, so gut, wir hatten es nach Hause geschafft, und es war sogar noch Pizza übrig – wir hatten alles, was wir brauchten, um gemeinsam Silvester zu feiern. Alles war bilderbuchschön, der Schnee kroch die Fensterscheiben hoch, die Lichterketten über dem Billardtisch warfen einen heimeligen Schein auf unsere glücklichen Mienen, und um Mitternacht fingen wir ein genügend starkes Signal auf, um auf einem Handy den Ball fallen zu sehen, wenn es auch 3.03 Uhr wurde, bis das Bild endlich klar genug war, um etwas zu erkennen. (Natürlich lagen wir drei Stunden hinter New York zurück.) Da war der Times Square drei Stunden zuvor mit ausgelassenen Menschenmassen und viel Geküsse zu sehen, und da waren wir, 5000 Kilometer weiter westlich, eine große, glückliche Familie eingeschneit inmitten der Stille eines Bergrefugiums.

Als die Uhr Mitternacht schlug – oder welche Uhrzeit auch immer tatsächlich war – und noch mehr Schnee fiel, stießen wir auf unser aller Glück an, ein weiteres Jahr erfolgreich durchlebt zu haben. Allem voran war ich mit meiner Familie gesegnet, hatte aber darüber hinaus das Glück, Filme machen zu können, denen ich es verdankte, ein zauberhaftes Anwesen in den Bergen über Lake Tahoe zu besitzen (selbst wenn Tölpel wie Millikin mich nicht erkannten). Ich hatte das Glück, mit meinen Filmen Geschichten mit Gehalt zu erzählen, die vielen Menschen etwas sagen konnten. Doch in meinem innersten Wesen war ich einfach Jeremy, ein Teil der Familie Renner. Einer Familie, in der wir Liebe füreinander empfanden und uns umeinander kümmerten und mehr als alles andere einfach Zeit miteinander verbringen wollten, so oft wir konnten.

Das Jahr 2023 würde großartig werden. Es gab mehr Filme zu machen, mehr Folgen fürs Fernsehen zu drehen, die Rennervations-Serie auf Disney+, mehr alte Krankenwagen und Feuerwehrautos zu kaufen, um sie für andere nützliche Zwecke umzubauen. Manchmal war ich zu beschäftigt, um zu tun, woran mir wirklich etwas lag, in erster Linie nämlich, Zeit mit Ava zu verbringen. Wenn meine Arbeit mich zu sehr von ihr entfernte, reagierte ich gern mal frustriert und enttäuscht vom Leben. Ich hatte ihren ersten Geburtstag versäumt, weil ich in London Mission: Impossible – Phantom Protokoll drehte. Da drüben war mir ganz elend zumute gewesen – ich wollte nur noch sie sehen, bei ihr sein. Und danach nahm ich mir vor, künftig andere Entscheidungen zu treffen: Ich lehnte es ab, je wieder im Ausland zu arbeiten, weil es unabdingbar für mich war, dass sie jeden Abend vor dem Zubettgehen und jeden Morgen beim Aufwachen mein Gesicht zu sehen bekam.