Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Gerth Medien

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

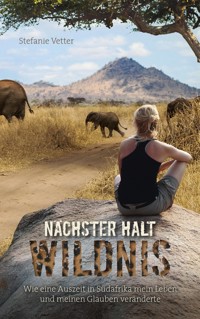

Eine junge Lehrerin hat genug von der Enge des Alltags und sucht buchstäblich das Weite. Stefanie Vetter beschließt, ein Sabbathalbjahr in Südafrika einzulegen. Dort macht sie eine Ausbildung zur Rangerin und lernt dabei viel über das Leben, andere Menschen, Gott und sich selbst. Neben allen kleinen und großen Abenteuern, die sie in dieser besonderen Auszeit erlebt, ist es vor allem die beeindruckende Schöpfung Gottes, die sie fasziniert und nachhaltig verändert. Sie entwickelt eine ganz neue Achtsamkeit für ihre Umgebung, und die Bewahrung dieser wunderbaren Schöpfung wird ihr ein brennendes Herzensanliegen. In allen Begegnungen mit dem Fremden wird ihr einer umso vertrauter: Gott, der überall auf sie wartet - im Busch genauso wie im Lehrerzimmer. Dieser durchgehend farbige, reich bebilderte Reisebericht ist ein Plädoyer für die Bewahrung unserer Erde und das sinnerfüllte Leben in Gemeinschaft mit dem Schöpfer und seinen Geschöpfen. Die Natur ist ein Klassenraum des Lebens. Sie ist ein Ort, an dem wir in Schönheit eintauchen dürfen, ein Ort, an dem wir Gottes Gegenwart auf eine ganz besondere Weise wahrnehmen können. Stefanie Vetter

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 294

Veröffentlichungsjahr: 2020

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Sammlungen

Ähnliche

Über die Autorin

Stefanie Vetter wurde 1984 in Süddeutschland geboren, wuchs in Baden-Württemberg und Schleswig-Holstein auf, verbrachte als Schülerin ein Jahr in Washington State und ging nach dem Abitur ein halbes Jahr als Au-pair nach Italien, um die Sprache zu lernen. Nach ihrem Studium der Germanistik, Anglistik und Sportwissenschaften in Kiel zog es sie erneut immer wieder ins Ausland. 2013 hat sie einen Sommer in einem Dorf in Kenia verbracht. Seit 2011 lebt sie in Hamburg und unterrichtet Deutsch, Englisch und Sport an einem Gymnasium.

Inhalt

Prolog

Wenn Träume deinen Alltag stören

Nächster Halt: Wildnis

Alltag und Geräusche im Camp

Die Kunst des Spurenlesens

Nächtlicher Besuch

Herz über Buch?

Ein Hauch von Verwesung

Tent Time

Stress im Busch

Bühne frei für das Nashorn

Das Geräusch von knackenden Ästen

Ab auf die Pirsch!

Der Hyänenmann

Sterne an und Augen zu – Das erste Sleepout

Adrenalin und Elefantenohren

Sprich es aus!

Frösche, Skorpione und Geschichten unter dem Sternenhimmel

Irren beim Pfadfinden

Der König des Buschs

Tische auseinander – Stifte zur Hand!

Auf den Wagen, fertig, los!

Flippy sorgt für Abwechslung

Auf Wiedersehen, Sehnsuchtsort

Da ist was im Busch

Epilog

Danksagung

Prolog

Ich halte den Atem an und spähe durch das Netz hindurch aus meinem Zelt in die Dunkelheit. Aus der Ferne trägt die kühle Morgenluft das Brüllen eines Löwen zu uns herüber. Es ist 4:30 Uhr in der Frühe und das Blut pulsiert mir fröhlich pumpend in den Adern. Ich kann es kaum erwarten, bis der Tag beginnt. Zum Schlafen bin ich schon viel zu aufgewühlt, denn diese Realität ist besser als jeder Traum. Keine bunte Kinderfantasie kann diesen Ort aufregender zeichnen. Mein Herz schlägt für diese Tageszeit unangemessen viele Purzelbäume und verweigert mir den Snooze-Knopf. Ich gebe zu, mein Schlafsack ist etwas zu dünn für September in der Savanne, und vielleicht hat die Kälte auch ein wenig dazu beigetragen, dass ich gleich Richtung Feuerstelle herauskrieche. Aber einen Augenblick warte ich noch, lausche. Hinter meiner Zeltwand höre ich flauschige Nyala-Antilopen grasen und ein entfernteres Schmatzen identifiziere ich als das Nashorn, das sich mal wieder in unser Camp geschlichen hat. Es wird sich vom Acker machen, sobald ich auch nur den leisesten Mucks von mir gebe, aber allein seine unmittelbare Gegenwart ist atemberaubend.

Die letzten Lichter des Mondes lassen die staubige Buschpiste in vielversprechendem Silber erscheinen. Heute wird ein aufregender Tag. Gleich werde ich mir mit Kaffee und Keksen den Sonnenaufgang anschauen, bevor ich dann eilig wie ein Hund, der Angst hat, nicht mitgenommen zu werden, in den Land Rover springe und entdecken darf, was der Tag uns Neues über den Busch lehren wird. Konfetti in meinem Kopf. Ich öffne den Reißverschluss meines Zeltes und atme den holzig-staubigen Duft des brezelbraunen Busches ein. Die Erde riecht nach einem Versprechen, das bald eingelöst werden wird. Meine Zehen bohren sich in den Boden und fühlen die nächtliche Kühle, die sich über den weichen Sand gelegt hat. Ich weiß, dass uns die Impala-Antilopen gleich um die Ecke erwarten, wenn wir aus dem Camp fahren. Sie werden ihr Fell aufgestellt haben, um der morgendlichen Frische zu trotzen. Vorfreude auf den Tag steigt in mir auf wie Heliumballons in den hellblauen Himmel.

Es ist seltsam: Ich fühle mich wie ein Gast, der nach langer Zeit zurückgekehrt ist, obwohl ich vorher nie einen Fuß auf dieses magische Stück Erde gesetzt habe. Südafrika hat mich in seinen auf der Haut kribbelnden Bann gezogen. Seit meiner Ankunft fühle ich mich wie frisch verliebt. Jeder einzelne Tag ist erfüllt und abenteuerlich. Manchmal laufe ich Gefahr, vor Aufregung fast zu explodieren. Ich nehme mir Zeit, um genau dieses Gefühl zu genießen. Es ist, als hätte sich meine zuvor gefährlich schnell tickende Lebensuhr auf ein angenehmes Tempo heruntergeschraubt. Ich schwinge sanft und langsam auf ihrem Zeiger mit. Ich werde versuchen, jede Sekunde bewusst wahrzunehmen, denn ich weiß jetzt schon, dass es die beste Entscheidung war, für meine Auszeit einen Field-Guide-Kurs in Südafrika zu buchen.

Gedanken einer Schiffbrüchigen im Ozean des Alltags

Wir bauen uns schöne Schiffe, aber verpeilen, den Kompass mitzunehmen. Schwindel auf dem Aussichtsturm, sehen nichts als eine schwarze Wand, nicht die eigene Hand vor Augen. Spüren nur Regentropfen, die unsere Poren verstopfen, spüren nur Kälte statt abenteuerlichem Herzklopfen.

Wir bauen die schönsten Häuser mit den wärmsten Öfen und kältesten Herzen und verpassen, darin zu leben. Kämpfen uns Woche für Woche durch die Woche für das Ende dieser, enden erschöpft auf der Couch und Montag kämpfen wir wieder.

Unsere Aufstiegschancen erweitern sich, unsere Arterien verengen sich, mehr Geld auf dem Konto, weniger Reichtum im Herzen, auf höchster Position mit der Motivation am Ende des Tages auf dem Tiefstand kriechen wir aufs Sofa, wo der Screen aufblitzt, Verdrängung des Alltags, der Tag ist geschafft und wir auch. Die Seele erstickt unter dem Smog des Alltags, weil uns der Kopf permanent raucht.

Wir haben Ansehen gewonnen, aber die Eigenschaft verloren, uns gegenseitig anzusehen, haben vergessen, zum Himmel zu schauen, und dabei unseren Horizont beschränkt. Termine und To-do-Listen haben sich listig als Herrscher der Herzen über uns etabliert und schwingen ihr Zepter, ziepen an unseren Fäden, die uns die Hände binden.

Wir zerstören das Geheimnisvolle der Dschungel und Wälder, walten ohne Gnade über Meere und Felder. Streben nach Größe und Herrschaft und begreifen nicht, dass jemand mehr schafft, der auch mal nichts macht. Wer alle Wunder nur durchdringen und nicht bestaunen kann, raubt der Seele ihre Seele.

Such sie, die gänsehauterregenden Schönheiten dieser Erde, die darauf warten, dass wir unsere Augen auf sie legen, weil sie unsere Herzen bewegen. Mach dich frei und schau zum Horizont, denk mal quer, schau nach oben, zieh los. Oft gesagt, nie gewagt.

Lass den Stapel links liegen, der kann warten, dein Leben nicht. Trau dich, durch die Gitter des Gedankengefängnisses des Alltags zu brechen, mit Gott und dir selbst über deine Träume zu sprechen. Rauf aufs Schiff mit dem Kompass, den du einmal zu lesen vermochtest. Steh ein für deine großen Gedanken und Träume. Und wenn sie dir keine Angst machen, dann sind sie wohl noch nicht groß genug.

Wenn Träume deinen Alltag stören

Suchend blicke ich in den Hamburger Himmel. Die grauen Betonblöcke um mich herum nehmen mir die Sicht. Jetzt bin ich 32, unterrichte seit einigen Jahren Sport, Deutsch und Englisch an einem Gymnasium und habe in diversen Ferien in Hängematten in Zentralamerika gechillt, Berge in Sri Lanka bestiegen, mir das Herz frei und die Füße auf Jakobswegen wund gelaufen, in Lehmhütten auf Dörfern in Kenia nachts den Ratten zugehört, Wale im Pazifik bestaunt und die Toskana durchradelt. Ja, ich habe das Reisen schon immer geliebt. Vielleicht ist es das Gefühl der Restauration, das ich unterwegs empfinde, was das Reisen so besonders für mich macht. Es mag unheimlich klingen, aber auf meinen Trips durch die Welt habe ich schon manches Mal gedacht, dass es nicht schlimm wäre, heute zu sterben, weil ich mitten im Strom war, das Leben im Überfluss gespürt habe. Reisen ist die Chance, abseits vom Druck der Gesellschaft ehrlich mit mir selbst zu sein, fernab von Konventionen, die vorgeben, Teil deines Lebenskonzepts zu sein.

Ein Traum, dem du heute nicht nachgehst, kann dich den Rest deines Lebens verfolgen, heißt es. Und ich träume davon, diesen weiten Horizont wiederzufinden.

Das Fernweh hat bei mir die Eigenart, in Wellen zu kommen, und in den letzten Monaten fühlt es sich an, als würde ich darin ertrinken. Das Leben rauscht wie ein rasender ICE an mir vorbei. Der Tag hat zu wenig Stunden für all die Aufgaben, die bearbeitet werden wollen. Draußen hinter dem grauen Papierstapel eine bunte Welt, deren Einladung ich mit erneuter Aufschiebung vertröste. Kann jemand kurz den schnell rotierenden Globus anhalten, bevor mir in meinem kleinen Mikrokosmos, im Betondschungel, die Lampen durchknallen? Der Tag wird zum Zeitbrei, in dem die Klumpen der To-do-Listen stecken, die ich nicht mehr auslöffeln kann, weil sie sich wie von Zauberhand vermehren. Die Stunden überschlagen sich. Mir fehlt Zeit, Zeit für Menschen, Zeit zum Innehalten.

„Veränderung!“, schreit mein Herz. „Routine!“, tickt die Uhr verdutzt zurück und vernebelt die Wahrnehmung, lässt jede Stunde von acht bis siebzehn Uhr so rasch vergehen, dass sich weder Empörung noch Erstaunen einen Weg bahnen können. Irgendwo auf dem Weg von A nach B habe ich verlernt, die Welt zu lesen, habe verlernt, wahrzunehmen.

Meine Familie und meine Freunde bedeuten mir alles, mein Job ist ein Segen, ich bin gesund. Eigentlich ist alles gut. Und dennoch ist da dieses subtile, aber nicht mehr länger zu verleugnende Gefühl, gerade nicht am richtigen Ort zu sein. Ich bin mir nur über eins im Klaren: Ich muss raus. „Wo ist die Schönheit?“, fragt mein Herz und die Augen schauen suchend umher. „Wo ist die Ruhe?“, fragt der erschöpfte Kopf und spinnt das Gedankenrad weiter. „An mir liegt’s nicht!“, flüstert das Herz. „Ich könnte los!“

Ich habe Heimweh nach einem Ort, an dem ich noch nie war. Und ich weiß, es gibt diesen Ort, an dem ich das wiederfinde, was ich hier irgendwie verloren habe.

Träume – jeder von uns hat sie, auch wenn man sie häufig ganz unwillkürlich in die „Irgendwann-mal-Akte“ einsortiert. Dabei sind Träume unser innerer Motor. Sie geben uns ein Ziel und die Hoffnung, dass sich das lang Ersehnte irgendwann noch erreichen lässt. Gleichzeitig machen sie uns Angst, weil sie Veränderung erfordern. Wir werfen sie über Bord, wenn sie uns nicht realisierbar erscheinen, und sie versinken wie eine kleine silberne Kette auf dem Meeresgrund. Was bleibt, sind Leere und der fortwährende Wunsch nach etwas anderem, nach mehr. Und damit können wir auf genau zwei Arten umgehen: Ich kann der Veränderung in meinen Gedanken Raum geben, damit sie sich einen Weg bahnen kann, oder aber ich muss dem Raumschiff der Träume zuschauen, wie es langsam im All der Bedeutungslosigkeit verschwindet, bis der Anblick aus dem Fenster nicht mehr wehtut. Ich bin immer nur genau eine Entscheidung weit weg von Veränderung.

Zugegeben – es fällt mir schwer, langfristig zu planen und mich festzulegen. Aber die Wahrheit ist, dass andere unser Leben verplanen, wenn wir es nicht selbst tun. Also beginne ich mich bewusst zu fragen: Was macht mich unruhig? Was brauche ich jetzt? Wovon träumt mein Herz schon lange und wie finde ich das wieder, was mir abhandengekommen ist?

Solange ich mich erinnern kann, waren für mich Wälder und Felder meine geheimen Zufluchtsorte, an denen ich Gott am nächsten war, an denen ich Kraft getankt und mich behütet gefühlt habe. Und sosehr ich meine Heimat Hamburg liebe, hier und jetzt fühle ich mich von alldem separiert, meine Verbindung zu Gott und zu mir selbst ist so verloren wie ein schwacher Funkspruch mitten im Sturm. Es zeichnet sich in meinem unruhigen Herzen allmählich immer deutlicher ab: Mich verlangt dringend nach Wildnis.

Und so nimmt meine Sehnsucht Form an: Ich erwäge, mir ein halbes Jahr Auszeit zu nehmen, lange schon habe ich von so viel Zeit zum Bereisen von Afrika und Südamerika geträumt. Aber was wird es mich kosten?

Und schon rücken sie vor, die unzähligen Ratten des Zweifels, kriechen aus ihren dunklen Löchern und nagen an ebendiesem Traum. Die Angst, dass alles Wahnsinn ist. „Du übertreibst mal wieder!“, höre ich eine verächtliche Stimme in meinem Kopf. „Und überhaupt, um dich herum werden emsig Nester gebaut und Hochzeiten gefeiert. Und du willst jetzt weg?“, nervt sie mich weiter. „Einfach so gegen den Strom? Arbeit auf Eis legen, Wohnung kündigen, deine Familie und Freunde verlassen? Jetzt noch? Das ist doch einfach zu weit, zu spät, zu abgefahren!“

„Vorsicht“, lenkt eine andere Stimme ein, „Angst ist nie ein guter Berater!“ Ja, Angst kommt immer am Ende unserer Komfortzone. An dem Punkt, an dem unsere Prägung vom größtmöglichen Sicherheitsbedürfnis einsetzt und der Kopf die Idee als Verrücktheit einsortiert. Es ist wahr: Nur weil man gedanklich einen Weg eingeschlagen hat, ist man noch lange nicht frei von Zweifeln. Im Gegenteil, auf der Party meines Kopfes befinden sich ungeladene Gäste. Zwei Typen besetzen seit geraumer Zeit die Räume. Der eine, Zweifel sein Name, plündert den Kühlschrank meiner Träume. Der andere, faul neben ihm rumhängend, heißt Sorge. Er starrt betrübt an die Wand und frisst nichts außer Zeit. Keiner von beiden zahlt Miete und trotzdem fordern beide, dass ich ihnen den ganzen Tag zuhöre. Statt ihrem niemals enden wollenden Geschwafel weiter Beachtung zu schenken, stelle ich jetzt ein paar Fragen. Und zwar mir selbst. Wie lange noch will ich zulassen, dass mein Innenleben eine WG ist, in der die beiden sich dreist bedienen und ich dafür zahle? Es ist an der Zeit, sie rauszuschmeißen. Es ist an der Zeit, konkrete Schritte einzuleiten.

Wer sitzt auf deiner Couch und bedient sich unerhört am Kühlschrank deiner Träume?

Ich bin alles andere als gut darin, Entschlüsse zu fassen, aber den Glauben zu aktivieren setzt eine Energie frei, die Zweifel überkommt. Und es gibt ein paar Schritte, die es mir erleichtern, eine wichtige Entscheidung zu fällen.

Erstens: Ich habe gelernt, dass man eine Entscheidung nicht erst treffen sollte, wenn man sich hundertprozentig sicher ist, sonst macht man niemals den ersten Schritt.

Zweitens: Längerfristige Entscheidungen auf Basis temporärer Gefühle zu treffen, wäre ebenso falsch. Aber auch das kann ich ausschließen, denn mein Wunsch nach Wildnis liegt nun schon mehr als nur eine kleine Weile fest wie ein Anker am Hafen meines Herzens.

Drittens ist es mir wichtig, Entweder-oder-Szenarien bei Entscheidungsfindungen zu vermeiden. Denn es gibt selten nur Schwarz-Weiß, selten nur zwei Wege. Wenn ich jetzt tatsächlich freigestellt werde und gehen darf, bedeutet das nicht, dass ich alles für immer aufgebe, es bedeutet nicht, dass mein Leben hier dann vorbei ist. Und selbst wenn ich keine Erlaubnis erhalte, jetzt zu gehen, dann gehe ich vielleicht zu einem anderen Zeitpunkt. Aber den Weg sollte ich trotzdem schon einmal einschlagen, um mich zumindest ein paar Schritte näher an meinen Traum zu bringen. Ich möchte das Ziel nicht aus den Augen zu verlieren, sonst wächst der Graben, der sich mit der Zeit vergrößert und mich von meinem Traum mehr und mehr separiert, sodass die Überquerung bald unmöglich erscheint.

Ein vierter Schritt besteht darin, eine Außenperspektive einzunehmen. Was würde ich einem Freund raten, der mich mit diesen Träumen konfrontiert und um Hilfe bei deren Realisierung bittet? Ein Perspektivwechsel erhöht die Objektivität meiner Entscheidung, er entkoppelt mich von meinen Emotionen.

Ein fünfter wichtiger Schritt ist es, mir einen realistischen zeitlichen Rahmen für die Entscheidungsfindung zu setzen, der weder Zeitdruck noch Vernachlässigung zulässt.

Und schließlich gibt es da noch einen weiteren gewichtigen Faktor, der mir schon seit frühen Kindertagen immer wieder Orientierung gegeben hat: mein Glaube. Ich glaube an einen Gott, der sich für mich und mein Leben interessiert, der einen guten Plan für mich hat und in Entscheidungssituationen der beste Ratgeber ist. Und ich glaube, dass dieser Gott meine Gebete hört, auch wenn sich das nicht immer unmittelbar so anfühlt. Also spreche ich mit Gott. Und ich weiß: Wenn er spricht, wird aus Chaos Ordnung, aus Dunkelheit Licht, aus Zweifel Zuversicht. Glaube bewirkt eine aktive Veränderung meiner Perspektive. Er bedeutet, fest mit etwas zu rechnen und mutig eine Entscheidung zu treffen. Die besten Geschichten beginnen mit Mut. Und es wäre nicht Mut, wenn Angst dabei keine Rolle spielte.

Mit Gottes Hilfe wage ich an einem kalten Februarmorgen im Jahre 2017 den ersten kleinen Schritt auf meinen großen Traum zu: Ich nehme all meinen Mut zusammen und gehe ins Büro meiner Chefin. Tausende Male habe ich mir überlegt, wie ich das Gespräch am besten beginne. Ich fange gerade an, zu erklären, dass ich mir gerne sechs Monate lang eine Auszeit nehmen möchte. „Machen Sie doch“, fällt sie mir da ins Wort und nimmt mir die Erklärungsnot. Wirklich? Davor hatte ich Angst? Ein Gefühl der Dankbarkeit überwältigt mich. Mein Herz hat ganz deutlich den Startschuss gehört.

Jedes große Abenteuer beginnt mit einem kleinen ersten Schritt. Welcher könnte deiner sein?

Es gibt neben mir selbst weitere Personen, die bei der Realisierung eines Traums eine Rolle spielen. Es ist wichtig, dass ich die richtigen Menschen um mich schare. Menschen, die glauben, dass alles, ja, alles, möglich ist. Menschen, die ehrlich sind, die meinen Glauben wachsen lassen. Ich nenne sie meine „Traumfänger“.

In vielen Gesprächen mit Freunden und meiner Familie hole ich mir Rat, um meine soeben amtlich gewordene Auszeit zu konkretisieren. Seit meiner frühen Kindheit haben meine Eltern mir Gottes Gegenwart in der Natur offenbart und nie aufgehört, über jeden Baum, jeden Hügel, jedes Tier wie ein Kind zu staunen und über jedes flauschige Eselsohr zu lachen. Sie werden mich verstehen.

Ich weiß inzwischen, dass ich die Tierwelt im südlichen Afrika kennenlernen möchte und danach noch ein paar Monate Spanisch in Südamerika lernen will. Nebenbei könnte ich ja dort als Lehrerin weiterarbeiten und hätte damit sogar noch eine produktive Aufgabe, dachte ich mir, und wusste selbst nicht genau, wie ich das gemeint hatte. Das ist ein mir bekanntes Muster: viele Ideen, die den Kern meines Traums aber noch nicht ganz erfassen. Und weil wir auch bei der Planung unserer Träume nicht aus unserer eigenen Haut, geschweige denn aus alten Denkmustern rauskommen, kann uns der Erfahrungshorizont anderer in dieser Phase so gut helfen. Deshalb sitze ich ein paar Tage nach dem ersten Schritt mit meinen Freunden und Afrikaexperten Horst und Beate an einem Tisch und lasse mich beraten. Immer wieder habe ich den beiden mit großen Augen und aufgeregt pochendem Herzen zugehört, wenn sie von ihrer Zeit als Tourguides in Namibia, Südafrika und Botswana erzählt haben. Jahrelang sind sie gemeinsam durch die Savanne gezogen, haben eine Ausbildung zum Safariguide gemacht und etliche Freunde und Gäste in den Bann des Busches gezogen. Wenn sie vom Busch erzählen, dann strahlen ihre Augen, als wären sie erst gestern dort gewesen. Es ist, als würde ein Vorhang aufgehen, während die beiden sich nun gemeinsam an die Zeit erinnern, als sie zu Guides ausgebildet wurden. Irgendwann bekomme ich das Gefühl, ich säße selbst mit den beiden am Ende eines aufregenden Tages zitternd am Lagerfeuer und sei gerade noch dem Nilpferd und dem Krokodil vom Unterkiefer gesprungen, als der Einbaum im Okavangodelta plötzlich umkippte.

Im Gespräch mit ihnen wird mir klar, dass mein Plan, in meiner freien Zeit auch wieder zu unterrichten, mich zu einer anderen Art Auszeit führen wird, als ich sie mir eigentlich vorgestellt habe. Ihre Geschichten kribbeln mir auf der Haut und ich merke, wie meine Gedanken sich überschlagen. In derselben Nacht rennt mein Browser heiß mit Ergebnissen von Organisationen zur achtwöchigen Field-Guide-Level-I-Ausbildung in Südafrika. Die beiden haben mir gerade Starthilfe beim Querdenken gegeben. Wie wertvoll Menschen sind, die dir ein anderes Fernglas geben, das deine Sicht erweitert!

Traust du dich, deinen eigenen Plan über den Haufen zu werfen?

Jetzt muss ich unbedingt noch meine Eltern konsultieren. Mama sieht sowieso in mein Herz, sie brauche ich gar nicht zu fragen. Ich kenne niemanden, der so gütig und geduldig ist wie sie. Sie erträgt die Launen ihrer vier Kinder mit einer überirdischen Kraft. Sie fühlt jeden Schmerz mit und hat bewundernswerterweise gelernt loszulassen. Sie hat mir genau das gegeben, was Eltern ihren Kindern geben sollten: Wurzeln und Flügel. Es ist fast schon unheimlich, dass ich manchmal wie ein offenes Buch für sie bin. Aber ich bin eben ihre Tochter.

Doch ich will auch wissen, was Papa von meinen Plänen hält. Er hat mir sein Weltentdecker-Gen vererbt. Wir sind uns viel zu ähnlich, weshalb wir uns auch häufig in die Haare kriegen, wenn wir zu lange auf einem Fleck zusammen sind. Es gibt niemanden, der mich so aufregen kann wie mein Papa. Und gleichzeitig gibt es niemanden, der mich so versteht in all meinen Abenteuern und Träumen und der mich so bedingungslos unterstützt. Er selbst würde so gerne einfach monatelang unbeschwert reisen, aber er ist zu pflichtbewusst, um sich loszureißen. Als schließlich selbst Papas schwäbischer Kopf meinem Projekt zustimmt, gibt mir das Sicherheit.

Ein paar Tage später lasse ich mir auf der 62er-Fähre über die Elbe den Kopf durchpusten. Ich stehe am Oberdeck und genieße das Spiel der Möwen am Hafenhimmel, während mein Bauchgefühl immer eindeutiger wird. Ich nehme die U3 von den Landungsbrücken zu meinem geliebten Globetrotter-Shop in Barmbek. Beim Stöbern stoße ich auf Gesa Neitzels Buch „Frühstück mit Elefanten“ und habe den Klappentext noch nicht einmal zu Ende gelesen, da bringe ich es schon zur Kasse. Schwer zu glauben, dass dieses Buch mir jetzt tatsächlich zufällig in die Hand gefallen ist. Und überhaupt, an Zufälle habe ich noch nie geglaubt. Daheim fange ich direkt an zu lesen – und ich verschlinge es. Die Autorin spricht mir in so vielen Dingen direkt aus dem Herzen. Wahnsinn, diese Frau ist der Hammer! Ich bin dankbar, dass sie mich zu diesem Zeitpunkt so sehr inspiriert. Für mich steht nun endgültig die Entscheidung fest, ab Sommer das südliche Afrika zu bereisen, im Herbst im Busch einen Kurs zum Safariguide zu belegen und im Anschluss nach Südamerika zu gehen.

Auf geht’s! Nächster Halt: Wildnis!

Nächster Halt: Wildnis

Bevor ich ins Flugzeug steige, sitzen Mama, Papa, meine zwei Schwestern und ich bei Oma und Opa. Opas große, schwere Bibel ist beim 91. Psalm aufgeschlagen. Die Worte legen sich wie eine Schutzschicht auf meine Haut, hüllen mich ein. Wir singen ein paar alte Kirchenhymnen zusammen. Die Tränen mehrerer Generationen fließen an diesem Nachmittag im Juli zu einem beruhigenden Strom zusammen, in dem wir uns von Gemeinsamkeit, Halt und Dankbarkeit treiben lassen. Opa spricht einen Segen für mich und verabschiedet mich mit seinen strahlend blauen, feuchten Augen. „Tja, Schatzichen, ob wir uns wiedersehen, weiß alleine der Heiland.“

Die Worte meines Großvaters bedeuten mir viel. Wenn ich von Gottvertrauen rede, dann spreche ich aus einer friedlichen Welt heraus, mit einem Job, einem Dach über dem Kopf, spreche von zu bewältigenden alltäglichen Schwierigkeiten inmitten einer liebenden Familie und treuen Freunden, die stets hinter mir stehen. Wenn aber Opa und Oma erzählen, wie sie ihrem Heiland stets vertrauen konnten, dann wissen sie, wovon sie reden. Es sind Wunder, die meinen Verstand bei Weitem übersteigen. Es ist Glaube, der der Not, Heimatlosigkeit und der Verzweiflung hungernder Mütter und Großmütter mit Kindern entsprungen ist, die getragen wurden durch Flucht, Vergewaltigung, Hungersnot und Todesangst. Wie viele Male hätten sie sich abwenden können von Gott. Aber ihr Glaube lehrt mich, dass Vertrauen und eine Beziehung mit Gott bedeuten, im Angesicht der Angst und selbst des Todes seinem Gott zuzutrauen, dass er alles in der Hand hält und dass uns alle Dinge zum Besten dienen werden. Es bedeutet, darauf zu vertrauen, dass jemand größer ist als wir, der uns im Sturm erfüllt mit einem inneren Frieden, der von Menschenhand nicht herzustellen ist.

„Haste denn auch alles?“, fragen meine Freundinnen mich, bevor wir uns für mindestens zwei Monate ohne Kontaktmöglichkeit verabschieden. Sie haben mich am Ende unserer gemeinsamen mehrwöchigen Tour durch Südafrika, Namibia und Botswana mit allerlei Mückenspray, Tabletten und Salben vollgehäuft. Ihre letzten Blicke, bevor sie mich hier allein zurücklassen, sind Lippen-aufeinandergepresst- und Augenbrauen-hängend-besorgt. Meine Freunde (diejenigen, die glauben, dass ich überlebe) erwarten mich mit dreckigen Fingernägeln, staubiger Haut, vielleicht um ein paar Gliedmaßen leichter, zumindest aber geschwächt von Malaria und mit abgebrochenen, ausgetrockneten Haarstoppeln und durchlöcherter Kleidung zurück. Vielleicht habe ich mir mal wieder naiverweise zu wenig oder gar keine Gedanken gemacht über das, was potenziell alles passieren könnte: Schlangenbisse, Skorpione im Zelt, Malaria, Ringwurm oder sonst was.

Ein guter Freund sagt immer, zum Reisen braucht man eine gesunde Portion fröhliche Naivität. Check – hab ich. Jetzt werde ich kurz vor dem Beginn meines Abenteuers doch noch unruhig. Was ist, wenn meine besorgten Freunde mit ihrer festen „Vielleicht-wird-das-unsere-letzte-Umarmung“, die ich mit einer abweisenden „Ach-was-Handbewegung“ ungläubig abgetan habe, doch recht haben und ich in zwei Wochen mit Malaria, einem Schlangenbiss oder einem für einen Löwensnack draufgegangenen Unterschenkel weniger im Krankenhaus liege?

Kurz bevor ich ins erste der zwei Camps nach Selati in das südafrikanische Lowveld aufbreche, gehe ich in Johannesburg gefühlte hundertsiebenunddreißig Mal einkaufen, bin mir unsicher über die Menge Mückenspray, Shampoo und Spülung, die ich die zwei Monate brauche.

Ich decke mich mit Batterien, Snacks, Stiften und Blöcken ein. Das muss jetzt reichen, schließlich gibt es dort fließend Wasser, eine funktionierende Küche und ab und zu auch Strom vom Generator. Schwer bepackt wie ein Esel schleppe ich mich zurück ins Hostel, von dem aus es morgen früh losgeht.

Noch am Abend vor der Abreise lerne ich Katie und Lisa im Gästehaus kennen. Katie ist Abenteuer und Veränderung gewohnt. Sie ist zwar in Südafrika geboren, dann aber hat ihr Vater einen Job in Südamerika angenommen. Zum Studieren ist sie nach Australien gegangen und jetzt lebt sie in London. Ihre runden Bäckchen, das breite Lächeln und die kugelrunden, schokofarbenen Augen und glänzenden langen braunen Haare verraten ihren portugiesischen Hintergrund. Sie sieht meine grüne Jacke und identifiziert mich sofort als Ecotraining-Student. Volltreffer. Wir sitzen am Pool des Gästehauses und entladen unsere heiße Aufregung in buntem Geplapper und konfusen Mutmaßungen über das, was wohl die nächsten Monate kommen mag. Wenn Katie redet, stößt sie kleine, geflüsterte Noten der Begeisterung mit aus. Das ist ansteckend. Lisa hat uns von ihrem Zimmer aus reden hören und gesellt sich in ihren erdfarbenen Leinenhosen und ihrem Khaki-Shirt zu uns. Mit dem verblassten Strassstein auf den Zähnen und ihren erdfarbenen Klamotten sieht sie aus wie jemand, der sich sonst schminkt und jetzt alternativ geworden ist. Ein Esel nennt den anderen Langohr, pfeifen mir die Vögel von oben auf mein Outfit herab. Und aus irgendeinem Grund nehme ich an, dass sie sonst auch ein Nasenpiercing trägt und bestimmt einmal filzige blonde Dreadlocks hatte. Der erste Eindruck ist mal wieder falsch – richtig ist genau das Gegenteil. Ich weiß zwar nicht, was das Gegenteil von Dreadlocks und Nasenpiercing ist, aber jedenfalls ist Lisa weder alternativ noch würde sie jemals filzige Haare tolerieren.

Sie ist, wie sich herausgestellt, ein seltener Fund und wird mir bald unentbehrlich. Lisa ist knapp 1,80 m groß, 30 Jahre alt und wohnt eigentlich in Frankfurt. Sie trägt eine Kette mit einem Anhänger in der Form Afrikas um ihren Hals, wobei ein Loch an der Stelle Südafrikas eingestanzt ist. Das Loch ist auch in ihrem Herzen eingestanzt, das sehe ich jetzt, wo sie von ihren Urlaubserlebnissen hier erzählt. Und jedes Mal, wenn sie Südafrika nach einem Besuch verlassen hat, hat das eingestanzte Loch ein wenig mehr gebrannt. Umso mehr freut sie sich auf die hart erkämpfte Auszeit.

Ein Gefühl der Erleichterung macht sich in uns breit, als wir schon ein erstes kleines Bündnis schließen. „Wenn eine morgen früh hier nicht auftaucht, wird an der Tür gerüttelt, bis einer aufmacht. Hier winkt keine den anderen im Pyjama zu“, stellt Lisa gleich in der fürsorglich strengen, keine Widerrede duldenden und von einem Hauch Sarkasmus geprägten Art klar, die mir für die nächsten Monate viel Amüsement verspricht.

Um Punkt sieben am nächsten Morgen stehen wir planmäßig am Kleinbus. Als wir endlich nach fünf Stunden Fahrt die Tore zum Selati Game Reserve erreichen, durchfährt uns das Adrenalin, und wir funkeln uns gegenseitig mit weit aufgerissenen Augen an.

Fragen schwirren in unseren Köpfen umher wie Bienen um den Honig. Ob wir wohl gleich schon wilde Tiere sichten werden? Wie sieht eigentlich dieses Camp aus, in dem wir wohnen werden, und, vor allem, mit wem werden wir das Zelt teilen?

Etwa eine halbe Stunde vom Gate entfernt, am Rande des derzeit trockenen Flussbetts, umrahmt von Büschen und Bäumen, liegt unser neues Zuhause für die nächsten Wochen. Einzelne Zelte verteilen sich wie Bauklötze in einem Kinderzimmer über das Lager. Das Camp ist nicht umzäunt. Das heißt, die Tiere können uns jederzeit einen unerwarteten Besuch abstatten. Das Erste, was wir im Camp zur Begrüßung erfahren, ist, dass letzte Nacht Löwen an unseren Zelten vorbeigeschlichen sind. Die Spuren sind auf dem Boden eingekreist. Mit meinen schnell stapfenden Schritten zertrample ich sie tollpatschig. Weiß ich ja nicht, wie die aussehen, und außerdem schaue ich meistens nach vorn, wenn ich gehe, und nicht nach unten, sonst werde ich womöglich auf der Straße angerempelt. Mein Hirn hat das Update Busch.1 noch nicht mitbekommen, denn auf dieser Software spielen weder Ampeln noch Asphalt eine Rolle. Mein Blick muss sich also in den nächsten Wochen ändern. Ich lache verlegen, entschuldige mich und fühle mich, als sei ich beim ersten Flugversuch aus dem Nest geknallt.

Die zweite Information ist ebenso enttäuschend wie meine Ungeschicklichkeit: Ich habe ein Zelt für mich alleine und Lisa wohnt mit Sara und Katie mit Shira zusammen, die beide aus Südafrika stammen. Wir sind eine Truppe von insgesamt 17 Leuten, elf davon absolvieren den Ganzjahreskurs und haben sich schon vor einer Woche für den Erste-Hilfe-Kurs hier versammelt, unter anderem die beiden uns nett zulächelnden Mädels Tadjara und Maria, die sich auch ein Zelt teilen. Wir neu Dazugestoßenen sind heute für den offiziellen Beginn des Field-Guide-Level-I-Kurses angereist.

Also gut, ich wohne alleine, dann werde ich wohl auch alleine vom Löwen gefressen. Oder viel besser, vielleicht werden die anderen zuerst verspeist, in deren Zelten ist schließlich mehr drin. Hoffentlich weiß der Löwe das auch. Ansonsten hört man das bestimmt beim Schütteln. So ähnlich wie bei einem Überraschungsei, stelle ich mir vor.

Das Camp zieht sich einige Hundert Meter durch den Busch und ist durch die Küche, den offenen Klassenraum und die Feuerstelle in der Mitte geteilt. Die Seite der Jungs wird die „wilde Seite“ genannt, denn um die Zelte herum ist es durch das viele Gestrüpp genauso wüst wie in den Zelten und man muss sich seinen Weg schier hindurchkämpfen. Die Löwen und Nashörner bevorzugen seltsamerweise diese Seite, wie sich bald herausstellt. Mitten im Flussbett ist ein Volleyballnetz gespannt. Mein Sportlehrerherz rastet kurz aus vor Freude.

Das Bambusbadezimmer, das gar nicht so übel ist, wie ich es mir vorgestellt habe, relativiert die Wildnis hier: Spültoiletten, Duschen mit Vorhängen und drei Waschbecken. Die Domzelte, in denen Lisa nicht stehen kann und ich gerade so eben, sind mit zwei Matratzen und einem Plastikkorb als Regal ausgestattet. Nicht viel Platz für meinen Rucksack, wie üblich zu explodieren.

Nachdem wir unsere Zelte bezogen haben, versammeln wir uns am Nachmittag zu ein paar zentralen Ansagen am Feuerplatz. Ein paar Warnungen werden durchgegeben. Unsere Ausbilder Vaughn, Sean, Steve und Co-Ausbilder Mateo informieren uns darüber, dass letzte Nacht eine Hyäne im Bad der Mädels war. Jetzt finde ich unser Bad doch nicht mehr so komfortabel. Und dann zeigt Sean uns die Schlangenspuren direkt davor.

Hier sitzen wir also im Kreis bei 27 Grad im Schatten und beäugen einander argwöhnisch. Als wir das Organisatorische geklärt haben und die erste seltsame Vorstellungsrunde gelaufen ist, frage ich Sean aufgeregt, wie ich mich verhalten soll, wenn ich eine Schlange oder Hyäne im Bad treffe. „Du verhältst dich ganz normal wie immer, wenn du eine Schlange siehst, keine hektischen Bewegungen und abwarten, bis sie Leine zieht“, sagt er ganz unaufgeregt zu mir. Ich warte ab und schaue ihn unsicher an, denn ich warte darauf, dass er lacht. Fehlanzeige. Verzieht keine Miene. Meint er vollkommen ernst. Tadjara blickt schulterzuckend mit derselben Verwirrung zu mit herüber. Wir schmunzeln. Der ist wohl nicht in Deutschland aufgewachsen.

Nach all den Informationen leuchte ich am Abend des ersten Tages den Weg zu meinem Zelt gründlich ab und schließe dieses ebenso sorgfältig, wie ein Juwelier seinen Laden schließt. Auch die Ecken werden mit der Taschenlampe ausgeleuchtet, um keine Pyjamaparty mit uneingeladenen Skorpionen feiern zu müssen. Noch einmal schüttele ich meinen Schlafsack, krieche barfuß hinein und warte einen Augenblick, um sicherzugehen, dass jetzt kein Skorpion an meinem Zeh knabbert. Einatmen, ausatmen, Augen öffnen und kurz klarkommen: Ich bin jetzt tatsächlich eine ganze Weile im südafrikanischen Busch im Lowveld.

Durch das dünne Zeltnetz schaue ich in die Nacht in die funkelnde Milchstraße. So, hier bist du jetzt, sagt das Schmetterlingsherz zum Raupenherz. Flieg. Und ich fühle mich unsicher und gleichzeitig hungrig auf das soeben begonnene Abenteuer. „Solange du da bist ...“, flüstere ich rückversichernd in den Himmel und der Himmel zwinkert mir wissend zu.

Die erste Nacht schlafe ich unruhig. Tausend Geräusche umtänzeln mein Zelt, Gelenke knacken, etwas schmatzt, grast da jemand? Da schleicht ganz bestimmt etwas um mein Zelt! Ich komme schon noch dahinter, wer mir nachts so alles auf der anderen Seite meiner dünnen Zeltwand Gesellschaft leistet. Morgen werde ich erst einmal die große Abdeckung an der Seite hochklappen. Bei Mondlicht lässt sich so einiges durch das Netz aus dem Zelt heraus erspähen. Die Nächte um Vollmond herum werden im Busch auch Poacher’s Moon genannt, weil der Busch in so hellem Silberlicht erscheint, dass man ganz ohne zusätzliches Licht hindurchwandern kann. Leider ist dieser Umstand ein Vorteil für die Wilderer, die auf der blutigen Suche nach Nashörnern oder Stoßzähnen sind.

Alltag und Geräusche im Camp

Unsere ersten Tage im Lowveld sind heiß, staubig und trocken. So wie die Tiere auf Regen warten, so gespannt sind wir auf das, was in den nächsten Wochen auf uns zukommt. Weil Sara noch in der ersten Woche aus familiären Gründen das Camp verlassen muss, zieht Lisa nun in mein Zelt. Aus diesem Umstand formt sich „Team Germany“, wie man uns fortan nennt, welches ab jetzt in allen Angelegenheiten eng zusammenarbeiten wird. Mein neuer „Tentie“ und ich bilden eine fabelhafte Einheit, die sich ideal ergänzt.

Im Camp stellt sich eine Routine ein, sofern man im Busch überhaupt von einer solchen reden kann, denn jeder Tag ist wie ein Überraschungsei. Die Alltagsschokolade des afrikanischen Buschs ist stets „lekker“ (Afrikaans für „cool“) und manchmal findet man auch etwas ganz Seltenes und Besonderes beim Erkunden. Süchtig macht der Busch in jedem Fall.

Was unsere Dienste betrifft, gibt es jedenfalls eine Routine. Jeden Tag ist ein anderes Zeltteam für Pflichten im Camp eingeteilt. Das bedeutet zum Beispiel, um 4:30 Uhr für alle anderen heißes Wasser, Rusks (südafrikanischen Frühstückszwieback), Kaffee und Tee bereitzustellen und um Punkt 5 Uhr alle in den Zelten zu wecken, damit wir gemeinsam eine Stunde später mit den beiden Land Rovern zur morgendlichen Pirschfahrt starten können. Zweimal am Tag erkunden wir den Busch. Wenn wir nicht laufen, fahren wir mit zwei Autos und je 9 Leuten pro Auto auf die Pirsch. Bepackt mit Blöcken und Stiften hüpfen wir in freudiger Erwartung gepaart mit nervöser Aufregung auf die Wagen für unsere ersten Touren.

Unsere Ausbilder führen uns in den ersten Tagen durch den Busch, wie Expeditionsleiter Neuankömmlinge in eine bisher ungesehene Welt führen. So muss es sich angefühlt haben, als Darwin unbekanntes Terrain betrat und ständig Neues entdeckte. Aufmerksam lauschen wir ihren Erzählungen, denn wir wissen ja, dass wir bald selbst anfangen müssen, eine Pirschfahrt für unsere Mitschüler zu leiten – das ist das Ziel. Lisa schiebt schon jetzt Panik wegen ihrer Englischkenntnisse und ich mache mir Sorgen um mein Siebhirn.

Auf den ersten Fahrten trifft uns die Informationsflut unserer Instruktoren hart. Wir kritzeln im Sekretärinnentempo, während unsere Stifte auf dem Papier qualmen wie Schlote. Einer nach dem anderen geben sie den Geist auf und die Jagd auf herrenlose Stifte im Camp hat begonnen. Die Notizblöcke füllen sich mit nicht mehr wiedererkennbaren Zeichnungen und hektischen Buchstaben.

Ich bin aus der Lehrer- in die Schülerrolle geschlüpft und befinde mich in einem Open-Air-Klassenraum. Es ist amüsant zu sehen, dass Guides und Lehrer schon ein paar Gemeinsamkeiten haben. Auch sie sollen ein „All-in-one-Paket“ abgeben und am besten die Eierlegende Wollmilchsau sein: Lehrer, Guide, Berater, Bespaßer und Psychologe in einem. Und wie Lehrer sind nicht alle in jeder der Aufgaben gleich gut.