12,99 €

Mehr erfahren.

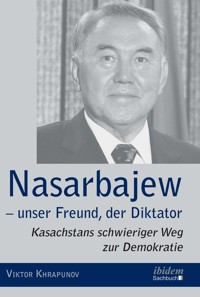

- Herausgeber: ibidem

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

"Wie David kämpfe ich gegen einen Goliath, der über nahezu unermessliche Mittel und mächtige Verbündete verfügt. Ich nehme nicht an, dass ich gewinnen kann, ich hoffe ganz einfach, Gehör zu finden. Keine Diktatur währt ewig, und wenn mein Beitrag früher oder später zu ihrem Sturz beitragen kann, dann habe ich meine Aufgabe erfüllt." Dieser Mann, der einen Kampf mit ungleichen Mitteln führt, ist Viktor Khrapunov, einst Bürgermeister von Almaty, der größten Stadt Kasachstans, sowie ehemaliger Energieminister von Kasachstan. Er wurde ins Exil gezwungen. Aus der Schweiz, wo er heute mit seiner Familie lebt, erhebt er Anklage gegen die nunmehr bald ein Vierteljahrhundert währende Herrschaft von Nursultan Nasarbajew. Während dieser anfangs noch als junger, dynamischer Präsident in der Öffentlichkeit wahrgenommen wurde, entwickelte er sich im Laufe der Jahre zum rücksichtslosen und unberechenbaren Diktator. Die missbräuchliche Privatisierung der Bodenschätze des Landes, Korruption, Intrigen, die eiskalte Eliminierung politischer Gegner - Viktor Khrapunov erzählt, ohne ein Blatt vor den Mund zu nehmen, von den kriminellen Machenschaften des selbsternannten "Herrschers der Nation". Die westliche Öffentlichkeit erhält dank der guten Beziehungen Nasarbajews zu bedeutenden Staatsoberhäuptern nur wenige Einblicke in diese Vorgänge. Internationale Politiker wie Nicolas Sarkozy und François Hollande empfangen den kasachischen Präsidenten auf dem roten Teppich und schließen mit ihm Verträge, aus denen beide Seiten ihre Vorteile ziehen, während die Vorgänge und Zustände in Kasachstan nicht thematisiert werden. Mit seiner packenden autobiographischen Erzählung weiht uns Viktor Khrapunov in die Funktionsweise und Hintergründe des diktatorischen Regimes seines Heimatlandes ein und lässt uns anhand seines persönlichen Werdegangs nachvollziehen, wie sich Kasachstan seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion bis zum heutigen Tage politisch entwickelt hat. Viktor Khrapunov gibt auch im Exil den Glauben an ein besseres Kasachstan nicht auf. Mit diesem Buch macht er nicht nur auf Missstände aufmerksam, sondern verweist auch auf Wege hin zu einem demokratischen Staat.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2015

Ähnliche

ibidem-Verlag, Stuttgart

Inhaltsverzeichnis

Ich schreibe fern der Heimat

Eine Kindheit in Kasachstan

Meine Lehrjahre

Im Ministerium für Energie

Der Aufbau von Almaty

Jahre des Abschieds von Kasachstan

Im Exil

Wie sieht die Zukunft Kasachstans aus?

Anhang:Einige Anregungen für die Zukunft Kasachstans

Ich schreibe fern der Heimat

Noch vor wenigen Jahren war ich ein hoher Beamter in Kasachstan. Heute werde ich von jener Regierung bedroht, der ich zu lange gedient habe, und muss im Exil leben.

Dabei habe ich mein Leben lang aufopferungsvoll für mein Land gearbeitet, obwohl ich vom Abdriften unseres Präsidenten Nursultan Nasarbajew in die Autokratie zunehmend enttäuscht war; ernüchtert hat mich auch die Gier seiner Familie, die nach und nach die Reichtümer Kasachstans an sich riss. Als Fachmann für Energiefragen und als geschickter Manager hoffte ich, kraft meines Amtes die institutionalisierte Plünderung aufhalten und der Bevölkerung das Leben zumindest ein wenig erleichtern zu können. Ich war so blauäugig, dass ich sogar den Ehrgeiz besaß, Premierminister zu werden und den Augiasstall in den obersten Rängen der kasachischen Staatsführung auszumisten. Doch nach mehreren unheimlichen Vorfällen, insbesondere nach der Ermordung zweier bekannter Persönlichkeiten, die es gewagt hatten, das Regime zu kritisieren, begann ich endlich die Augen zu öffnen.

Nursultan Nasarbajew ahnte dies. Innerhalb weniger Jahre wurde ich zu einem Störfaktor. Die Ehe meines Sohnes mit der Tochter des in Ungnade gefallenen, zum Verbrecher erklärten Oligarchen Muchtar Abljasow verschlimmerte die Situation noch. 2007 musste ich meine offiziellen Ämter niederlegen, Kasachstan verlassen und in die Schweiz ziehen. Als der Präsident erfuhr, dass ich weder zurückzukehren gedachte noch die Absicht hatte, ihn auf Knien um Vergebung zu bitten, setzte die Verfolgung meiner Person, meiner Ehefrau Leila, unserer Eltern und unserer Kinder, ja sogar weiter entfernter Familienmitglieder ein. Die Staatsanwaltschaft von Kasachstan veröffentlichte rund zwanzig Anklageschriften gegen uns, eine absurder als die andere, und stellte uns in der offiziellen Presse als Gruppe von organisierten Verbrechern dar.

Seit meiner Ankunft in der Schweiz machen meine Familie und ich ein psychologisches Martyrium durch. Dabei möchte ich eines klarstellen: Ich war nie Politiker. Alle meine Ämter – als Bürgermeister von Almaty, als Energieminister und später als Minister für Notsituationen – waren jene eines hohen Beamten, der sich für das Wohl seiner Mitbürgerinnen und Mitbürger einsetzt. Die Tatsache, dass ich viele Jahre nach meinen angeblichen Vergehen plötzlich als Verbrecher angeklagt werde, stellt eine Verletzung meiner Würde dar, ist ein Versuch, mich in den Dreck zu ziehen, um mein Wirken aus der Geschichte meines Landes zu tilgen.

Was kann man in einer solchen Situation tun? Ich hege keinerlei Hoffnung, dass ich mich vor einem Gericht rechtsstaatlich verteidigen kann: In Kasachstan gibt es keine unabhängige Justiz. Daher habe ich beschlossen, zum Gegenangriff überzugehen. Während fast zwei Jahrzehnten bewegte ich mich in den höchsten Sphären der Macht der Kasachischen Republik. Als Augenzeuge der Schandtaten des Regimes kann ich die Mechanismen enthüllen, die bei der „Privatisierung“ des Landes und bei seiner Unterdrückung eingesetzt wurden. Dies tue ich nun seit zwei Jahren, und zwar mithilfe von zahlreichen Interviews, die ich der internationalen Presse gebe, sowie mittels der Artikel, die ich auf meiner Website publiziere[1].

Außerdem denke ich, dass es an der Zeit ist, dass ich über mein turbulentes Leben berichte, das eng mit der jüngsten Geschichte Kasachstans verknüpft ist. Die Notwendigkeit, meine Ehre zu verteidigen und vor allem festzuhalten, was ich in meinem Leben alles erreicht habe, drängt mich dazu, dieses Buch zu schreiben. Mit dieser Autobiografie kann ich Anklage erheben gegen das „Phänomen Nasarbajew“, denn dieser Mann genießt trotz Korruption und Diktatur weiterhin internationales Ansehen.

Wie David kämpfe ich gegen einen Goliath, der über nahezu unermessliche Mittel und mächtige Verbündete verfügt. Ich nehme nicht an, dass ich gewinnen kann, ich hoffe ganz einfach, Gehör zu finden. Keine Diktatur währt ewig, und wenn mein Beitrag früher oder später zu ihrem Sturz beitragen kann, dann habe ich meine Aufgabe erfüllt.

Eine Kindheit in Kasachstan

Wie soll ich meine starke Verbundenheit mit meiner Heimat Kasachstan erklären, wo ich doch eigentlich, ethnisch gesehen, Russe bin? Vielleicht einfach damit, dass dieser Vielvölkerstaat mit seinem harten Klima und seinen warmherzigen Einwohnern das Land ist, in dem ich geboren und aufgewachsen bin und das ich erst verlassen habe, als ich schon erwachsen war.

Meine Familie lebt seit Generationen in Kasachstan. Meine Vorfahren mütterlicherseits ließen sich zu Beginn des 20. Jahrhunderts hier nieder, angetrieben durch die Agrarreform von Stolypin, welche den Bauern, die sich in Sibirien und in anderen Randgebieten des Reiches niederlassen wollten, die Zuteilung kleiner Landstücke erleichterte. Mein Großvater väterlicherseits hingegen, ein Graf, der ein Landgut im Ural bei Perm besessen hatte, flüchtete nach der bolschewistischen Revolution nach China, während seine Familie, vom Typhus dezimiert, im Osten Kasachstans festsaß. Seit dem Tag seiner Flucht hörten seine Frau und seine fünf Kinder nie wieder etwas von ihm. Niemand wusste, wie es ihm ging oder ob ihm etwas zugestoßen war. Noch Jahrzehnt später hoffte mein Vater vergeblich, mein Großvater käme eines Tages nach Kasachstan zurück. Mein Vater, das jüngste der fünf Kinder, lebte bis zu ihrem Tod bei seiner Mutter; danach ging er an die Front. Er kämpfte 1940 zunächst in Finnland, später gegen die Nazis. Er wurde 1943 in der Schlacht um Stalingrad schwer verletzt, als er als MG-Schütze den Rückzug seiner Einheit deckte. Er kehrte als Kriegsversehrter nach Hause zurück, wo er kurz darauf seine zukünftige Frau, meine Mutter, kennen lernte, eine 17-jährige Waise, deren Vater im Laufe der stalinschen Säuberungen erschossen worden war, weil er in der Armee des Zaren gedient hatte.

Wir waren sieben Geschwister, und das Leben unserer Eltern, beide bescheidene Angestellte, war hart. Mein Vater arbeitete als Buchhalter und leitete die Kontrollkommission der kommunistischen Partei im Distrikt Glubokovski im Osten Kasachstans; meine Mutter war Sekretärin im Zagotskot, einer Staatsstelle, welche die Viehbestände verwaltete. 1951, ich war drei Jahre alt, wurde mein Vater verhaftet, weil er an einem politischen Zirkel teilgenommen hatte. Wassili Grossman schreibt in seinem Buch Leben und Schicksal:„Diejenigen, die im Krieg gewesen waren, träumten von einem freieren Land, wurden aber rasch vom Machtapparat Stalins ausgebremst, der jede intellektuelle Aktivität verbot, die nicht von der Partei kontrolliert werden konnte.“ Es wird deutlich, dass das Schicksal meines Vaters kein Einzelfall war. Mein Vater wurde in einem düsteren Prozess, der sich tief in mein noch junges Gedächtnis einbrannte, zu zwölf Jahren im Straflager verurteilt. Ich erinnere mich noch daran, wie sich meine Eltern nach der Bekanntgabe des Urteils voneinander verabschiedeten. Mein Vater wurde sofort von den Wachen weggebracht und meine Mutter in einen Nebenraum gezerrt, während ich im leeren Verhandlungssaal vor den drei Stühlen mit hoher Rückenlehne, auf denen noch kurz zuvor die Richter gesessen hatten, zurückblieb.

Meine Mutter zog uns alleine auf. Da sie oft spät abends noch arbeitete – Stalin war ein Nachtmensch und alle Beamten mussten es ihm gleichtun –, blieben wir uns selbst überlassen. So zündete ich eines Tages als Vierjähriger zusammen mit meinem achtjährigen Bruder und meiner sechsjährigen Schwester aus Spaß eine Zeitung an. Die Flammen sprangen auf die am Boden liegende Matratze über. Der Rauch erstickte uns fast und es schien kein Entkommen zu geben, denn meine Mutter hatte die Tür abgeschlossen, als sie zur Arbeit ging. Mein Bruder versuchte, die brennende Matratze in ein anderes Zimmer zu schleifen und trug schwere Verbrennungen davon. Glücklicherweise riefen unsere Nachbarn noch rechtzeitig die Feuerwehr: Als sie eintraf, hatten wir alle drei schon das Bewusstsein verloren. Die Ärzte mussten den rechten Arm meines Bruders amputieren.

Als Stalin 1953 starb, wurde alles anders. Mehrere hunderttausend Gefangene wurden aus den Straflagern befreit und rehabilitiert. Mein Vater kehrte nach Hause zurück, weigerte sich aber, wieder der Partei beizutreten und seine Ämter erneut aufzunehmen. „Die Partei hat mich nicht geschützt, als ich es nötig gehabt hätte“, antwortete er den Funktionären, die ihn zur Rückkehr bewegen wollten. Von diesem Tag an äußerte er sich nie mehr zur Partei, weder im Guten noch im Bösen.

Ich habe das Glück, in eine solidarische und liebevolle Familie hineingeboren worden zu sein. Meine Eltern waren sehr gebildete und moralisch integre Menschen, die kein Verständnis für Ungerechtigkeit aufbringen konnten Sie haben uns ihren hohen Werten entsprechend erzogen. Wir empfanden unendliche Hochachtung vor ihnen und sprachen sie immer in der Höflichkeitsform an. Ich hätte meinen Vater nie im Leben duzen können! Wir lebten sehr harmonisch, ganz ohne Spannungen. Wenn Probleme auftraten, sprachen wir darüber und suchten in aller Ruhe nach einer einvernehmlichen Lösung. Da die Familie groß und der Alltag hart war, leistete jeder seinen Teil. Mein ältester Bruder arbeitete im Sommer als Erzieher in einem Pionierlager; auch die anderen Kinder fanden kleine Aushilfsjobs. Wir lebten auf dem Land und besaßen Hühner und Schweine, in einem Gemüsegarten bauten wir Kartoffeln und Gemüse für den Eigenbedarf an. Damals hatte fast niemand genug Geld, um Bücher zu kaufen, doch unser Vater hatte die Monatszeitschrift Roman-gazeta abonniert, in der Romane in Fortsetzungen veröffentlicht wurden. Abends las er uns daraus vor, danach diskutierten wir darüber. Ich konnte bereits mit fünf Jahren lesen und war in der Leihbücherei des Quartiers angemeldet; ich war wahrscheinlich der jüngste Nutzer. Sobald es mir möglich war, stellte ich mir eine eigene Bibliothek zusammen: Dumas, London, Tolstoi, sowjetische Autoren, kurz, alles was ich auftreiben konnte. Leider waren die Büchereien in der Provinz sehr schlecht ausgestattet.

Nach seiner Rückkehr aus dem Lager hatte mein Vater die Stelle des Chefbuchhalters und -controllers an der alten Dienststelle meiner Mutter bei der staatlichen Viehbeschaffungsstelle (Sagotskot) angenommen. Sie hingegen war nun im Flusshafen des Ortes tätig. Mein Vater nahm mich oft mit, wenn er einen Außenauftrag hatte. Während mein Vater beispielsweise die Viehbestände eines Betriebes prüfte, lernte ich die Gepflogenheiten der kasachischen Bevölkerung sowie ihre außergewöhnliche Gastfreundschaft kennen. Mein Vater beherrschte die Sprache und die Sitten des Landes sehr gut. Vielleicht empfing man uns deswegen überall mit offenen Armen. Die kasachischen Viehzüchter führten immer noch ein sehr traditionelles Leben: große, patriarchisch organisierte Familien, absoluter Respekt vor dem Alter, überlieferter gemäßigter Islam. Die kasachischen Frauen achteten ihre Ehemänner und Familien, waren aber weit emanzipierter als die Frauen in Usbekistan, Turkmenistan oder Tadschikistan. Im Unterschied zu letzteren – dabei spreche ich vor allem von den alten Frauen – trugen sie keinen Hidschab. Später, als die Sagotskot aufgelöst wurde, fand mein Vater eine Anstellung in einer Butterfabrik, wo er bis zu seiner Pensionierung arbeitete. Leider konnte er seinen Ruhestand nicht wirklich genießen, er starb mit 66 Jahren. Die Kriegsverletzungen und der Gefängnisaufenthalt hatten seine Gesundheit ruiniert.

Obwohl ich hier darüber berichte, möchte ich keinesfalls klagen. Ein Großvater, der ausgewandert war, ein weiterer Großvater, der erschossen wurde, ein Vater im Gefängnis während der Säuberungen, was gibt es Gewöhnlicheres und Banaleres in der tragischen Geschichte des sowjetischen Volkes? Ich kann mich vielmehr glücklich schätzen, dass weder meine Großmütter noch meine Mutter als „Ehefrauen von Volksfeinden“ verhaftet worden waren, wie zehntausende andere Frauen, und dass ihre Kinder nicht in Waisenhäuser oder Arbeitslager für Minderjährige gesteckt wurden. Und es ist ein Glücksfall, dass mein Vater den Krieg überlebte, in dem über 20 Millionen umkamen.

Die tragische Geschichte der Kasachen

Die Enthüllungen von Nikita Chruschtschow über die Verbrechen Stalins anlässlich des 20. Kongresses der Kommunistischen Partei der Sowjetunion lüfteten den schweren Vorhang aus Lügen und Ungesagtem, der über der Geschichte meines Landes lag, nur teilweise. Erst die Zeit der Perestroika und der Beginn des postkommunistischen Zeitalters brachten die Wahrheit ans Licht. Die Geschichte Kasachstans erwies sich als besonders tragisch, sogar im Vergleich zu jener der anderen sowjetischen Republiken.

Im 17. Jahrhundert begannen die in Sibirien ansässigen russischen Kosaken Kasachstan zu kolonisieren; hier wohnten damals Nomadenstämme, die den kasachischen und kirgisischen Ethnien angehörten und verschiedene Khanate bildeten. Während drei Jahrhunderten wurden die Aufstände der lokalen Khans unterdrückt, die Überwinterungssiedlungen bewusst zerstört und mit russischen Bauern neu besiedelt, unter ihnen eben auch meine Großeltern mütterlicherseits. Allein zwischen 1906 und 1912 zogen 500 000 Bauernfamilien aus den zentralen Regionen Russlands nach Kasachstan, während die Kasachen und die Kirgisen von den fruchtbaren Böden in die Steppen vertrieben wurden.

Nach der Oktoberrevolution hofften die Völker Zentralasiens, für sie breche nun ein neues Zeitalter an und sie könnten sich vom Joch der Kolonialherren befreien. Doch die von den Einheimischen proklamierten, von den Menschewiken inspirierten Autonomien wurden von der Roten Armee vernichtet, ihre Anführer zu Beginn der 1920er Jahre erschossen. So begann ein neues Kapitel in der düsteren Geschichte dieser Region. Während der 1920er Jahre und bis etwa 1935 ordnete Stalin das Territorium mehrmals neu, um die Republiken Zentralasiens zu schaffen. Er legte künstliche Grenzen fest, um die Gründung monoethnischer Republiken zu verhindern – die Geschichte würde später zeigen, dass dieser Mix aus sich feindlich gesinnten Völkern in Wirklichkeit die reinste Zeitbombe darstellte. Kasachstan wurde 1936 als Unionsrepublik gegründet, wobei die Grenzen rund 30 Jahre später vom launischen Chruschtschow verkleinert wurden. Mit der einen Hand schenkte er nämlich die russische Krim der Ukraine, mit der anderen gab er einen Teil des kasachischen Territoriums der russischen Föderation sowie zwei weitere Regionen an Usbekistan.

Unter der Präsidentschaft von Viktor Juschtschenko gelang es der Ukraine, die Aufmerksamkeit der gesamten Welt auf das Verbrechen der Holodomor zu lenken, der von Stalin ausgelösten künstlichen Hungersnot in den Jahren 1932-1933, mit welcher der Widerstand der ukrainischen Bauern gegen die erzwungene Kollektivierung gebrochen werden sollte. Nur wenigen ist bekannt, dass ein ähnliches Vorgehen bei der kasachischen Bevölkerung eingesetzt wurde, die infolge der schrecklichen Hungersnot von 1919-1922 bereits knapp eine Million Todesopfer beklagte. Da es unmöglich war, mit Nomadenstämmen und ihren wandernden Herden Kolchosen zu schaffen, zwang sie die sowjetische Regierung, ein sesshaftes Leben zu führen. Diese abrupte Umstellung in der Viehhaltung führte zu einem massiven Sterben der Tiere. Doch ihr Fleisch stellte das Hauptnahrungsmittel dieser Viehbauern dar. Innerhalb von anderthalb Jahren verhungerten rund 1,5 Millionen Kasachen, mehrere hunderttausend flohen nach China. Gemäß der Volkszählung von 1939 blieben im gesamten Land nur 3,1 Millionen Kasachen übrig.

Stalin bemühte sich, die Bevölkerung noch stärker zu verwässern, indem er Millionen von Verbannten nach Kasachstan schickte. Die kasachischen Steppen, die fast die Hälfte des Territoriums ausmachen, weisen ein hartes kontinentales Klima auf; das Thermometer kann im Winter auf 50 Grad unter Null sinken und im Sommer 50 Grad plus erreichen. In diesen schwer erträglichen Bedingungen trafen zwischen 1936 und 1944 ganze Völker ein, die als „gefährlich“ oder „tückisch“ galten und auf Befehl von Stalin deportiert wurden: Polen, Koreaner, Wolga-Deutsche, Griechen, mehrere kaukasische Völker, darunter Tschetschenen und Inguschen, sowie Krimtataren. Sie wurden in überwachten Zonen ihrem Schicksal überlassen und gezwungen, ihre Wohnhäuser selbst zu errichten und fast unfruchtbares Land zu bebauen, um zu überleben. Die Hälfte von ihnen starb. Gleichzeitig brachte man Millionen von Häftlingen aus den überfüllten sibirischen Lagern nach Kasachstan. Die unheilvollen Namen ALJIR[2], Karlag und Steplag, diese Ausläufer des Gulag, sind von Alexander Solschenizyn in seinem Roman DerArchipel Gulag verewigt worden. So versammelt Kasachstan auf traurige Art und Weise viele Angehörige der von Stalin deportierten und unterdrückten Völker.

Eine weitere Etappe der Kolonisierung Kasachstans ist mit dem Namen Nikita Chruschtschow verbunden. Da die in den Kolchosen praktizierte Landwirtschaft kaum etwas abwarf, beschloss Chruschtschow ab 1954, viele Millionen Hektar unbebautes Land in den kasachischen Steppen urbar zu machen, um die Weizenernte zu verbessern und weniger Getreide im Ausland kaufen zu müssen. Das Urbarmachen wurde zur „Baustelle des Komsomol“ erklärt, und Millionen junger Leute, fast ausschließlich aus den drei slawischen Republiken Russland, Ukraine und Belarus stammend, wurden zu Bau- und Landarbeiten abkommandiert. Die Studenten kamen zwar oft nur für zwei oder drei Monate in den Sommerferien, doch fast eine Million Slawen ließen sich von den hohen Löhnen verführen und ließen sich endgültig in Kasachstan nieder. 1959 waren nur 30 % der 9,3 Millionen Einwohner des Landes ethnische Kasachen.

Auch die Sprachenpolitik richtete sich gegen die Kasachen. Obwohl man nach dem Ende des Bürgerkriegs die Alphabetisierung der Einwohner massiv vorangetrieben hatte, zog man 1929 das lateinische dem herkömmlichen arabischen Alphabet vor und ersetzte es 1940 schließlich durch die kyrillische Schrift. Auf diese Weise konnten die Kasachen weder ihre eigene klassische Literatur noch jene der anderen türkischen Völker lesen, geschweige denn den Koran. Mit der Zeit verlor die stark verwässerte kasachische Bevölkerung ihre nationale Identität und ihre Sprache. 1957 gab es in der Hauptstadt Alma-Ata nur noch eine Schule, in der auf Kasachisch unterrichtet wurde, und landesweit ein einziges Institut für höhere Bildung, in dem Primarschullehrerinnen für ländliche Gegenden ausgebildet wurden.

Der Fluch des Militär- und Industrieapparats

Die schleichende sowjetische Kolonisierung, die unter dem Deckmantel der Völkerfreundschaft vonstatten ging, lässt sich zunächst durch die außergewöhnlichen Bodenschätze Kasachstans erklären. Gas und Erdöl, Uran und Zink, Titan und Chrom, Gold und Kupfer, Silber und Molybdän … Es sind praktisch alle Elemente der Mendelejew-Systematik vorhanden. Die in den 1930er Jahren einsetzende große Industrialisierung des Landes erhielt während des Zweiten Weltkriegs neue Impulse, als hunderte von bedeutenden Fabriken aus dem europäischen, zum Teil von den Deutschen besetzten Teil der UdSSR nach Kasachstan evakuiert wurden. Mit der Arbeitskraft von Millionen Häftlingen und Deportierten, die man wie Sklaven schuften ließ, wurden Städte und Arbeitersiedlungen, Fabriken und Minen, Straßen und Brücken erbaut. Innerhalb weniger Jahrzehnte wurde mein Land zu einer Art Zweigstelle, die den gesamten gigantischen Militär- und Industrieapparat der Sowjetunion mit Rohstoffen belieferte.

So beschloss Stalin, im Süden des Flusses Irtysch das Atomwaffentestgelände Semipalatinsk[3] zu schaffen (18 000 km²). Dort wurden 1949 die Versuche für die erste sowjetische Atombombe durchgeführt, 1953 jene für die erste thermonukleare Bombe. Die gesamte Region wurde ernsthaft verseucht, die Kraft der Atomladungen, die zwischen 1949 und 1953 unter der Erde und in der Luft explodierten, übertraf die von Hiroshima um das 2 500-Fache. Die gesundheitlichen Folgen dieser Explosionen wurden nie offiziell anerkannt, obwohl hunderttausende von kasachischen Einwohnern an Krebs erkrankten und Missbildungen bei Neugeborenen an der Tagesordnung sind. Die Schädigung des genetischen Erbguts der lokalen Bevölkerung wird wohl noch Jahrhunderte bestehen bleiben.

Der sowjetische Militär- und Industrieapparat nutzte die strategische Lage der kasachischen Steppen und installierte dort weitere bedeutende militärische Einrichtungen. Die Militäranlage in Baikonur, die ursprünglich Versuchen mit ballistischen, insbesondere interkontinentalen Raketen dienen sollte, wurde somit zum ersten Kosmodrom der Welt. Man baute mehrere Militärstützpunkte und -flughäfen im Land, außerdem beherbergte die geheime Stadt Stepnogorsk, die auf keiner geografischen Karte erscheint, zwei Kombinate, in denen angereichertes Uran und biologische Waffen hergestellt wurden. Zwischen 1942 und 1992, d.h. während fast 50 Jahren, fanden auf dem Aralsee auf der Renaissance-Insel – welche Ironie der Geschichte! – geheime, nach internationalen Abkommen verbotene Versuche mit B-Waffen statt.

Diese hemmungslose Militarisierung verursachte unermessliche ökologische Schäden. Um die sowjetische Armee mit ballistischen Interkontinentalraketen zu versorgen, befahl Moskau die drastische Erhöhung der Baumwollproduktion, da Baumwolle einen wichtigen Bestandteil des Raketenbrennstoffs darstellt. Dies konnte nur durch eine intensive Bewässerung der Felder im Süden Kasachstans und Usbekistans erreicht werden, wo die Baumwolle zu einer Monokultur wurde, ungeachtet der lebenswichtigen Bedürfnisse der beiden Länder. Für die Bewässerung leitete man fast das gesamte Wasser der Flüsse Syrdarja und Amudarja ab, die in den Aralsee fließen. Innerhalb von rund 20 Jahren verwandelte sich dieses einst weltgrößte Binnenmeer in eine wüstenähnliche Landschaft[4], und die gesamte Region rund um den austrocknenden See gilt als zerstört. So sind nicht nur Schifffahrt und Fischerei verschwunden, auf dem Grund des Sees haben sich auch Pestizide und andere Giftstoffe angesammelt, die sich heute in Staub verwandeln. Sandstürme verteilen diese giftigen Substanzen hunderte von Kilometern rund um den See. Die Renaissance-Insel ist mittlerweise mit dem Festland verbunden, und niemand weiß, ob die Nagetiere der Region nicht eines Tages mit den Erregern schwerer Krankheiten wie Anthrax, Pest, Malta-Fieber oder Botulinumtoxin verseucht sind, die allesamt im Boden enthalten sind. Das reinste Katastrophen-Szenario! Unabhängig davon, ob man ein solches Unheil verhindern kann, ist eines gewiss: Das Klima der Region ist kontinentaler geworden, zahlreiche Pflanzen- und Tierarten sind ausgestorben, die Bevölkerung leidet einerseits unter der Arbeitslosigkeit, andererseits unter enormen gesundheitlichen Problemen. Dazu gehören auch die bereits genannten Missbildungen bei Neugeborenen und eine hohe Kindersterblichkeit. Vor etwa zehn Jahren widmete unser nationaler Schriftsteller Abdischamil Nurpeissow dieser Tragödie einen packenden Roman mit dem Titel Der sterbende See.

Meine Lehrjahre

Dies alles erfuhr ich aber erst viel später. Als Jugendlicher hatte ich keine Ahnung von der Vergangenheit meines Landes oder vom Zustand seiner natürlichen Ressourcen. 1964, ich war 16 Jahre alt und am Ende meiner Schulpflicht, beschloss meine Familie mich auf ein technisches Gymnasium zu schicken, damit ich möglichst rasch einen Beruf erlernen würde. Ich entschied mich für das Industriegymnasium in Ust-Kamenogorsk und legte die Aufnahmeprüfung mit Erfolg ab. Ich wollte mich dort mit der Automatisierung der Produktionslinien befassen und begann mit Feuereifer zu lernen. Doch sechs Monate vor dem Abschluss meiner Ausbildung führte ein Vorfall zu einem dramatischen Einschnitt in meiner Jugend.

Ende Dezember 1967. Ich feierte im Studentenheim Silvester mit meinen Freunden. Wir wollten diesen Abend zur Erinnerung festhalten und klopften bei einem Nachbarn an, um uns seinen Fotoapparat auszuleihen. Doch er lehnte ab, beleidigte mich. Ich wurde wütend und schlug zu. Da ich regelmäßig boxte, blieb es natürlich nicht bei einem harmlosen Geplänkel. Der Mann beklagte sich bei der Schuldirektion. Ich sollte aber nicht ausgeschlossen werden, beschloss der Direktor, denn ich war ein sehr guter Schüler, aber er strich mir die Befreiung vom Militärdienst, die man Studierenden gewährte. Ich musste also zwei Jahre in der Armee dienen, bevor ich meine Ausbildung fortsetzen konnte …

Am 5. Januar 1968 wurde ich einberufen. Meine Eltern waren entsetzt. Ich erinnere mich, dass mein Vater vor meiner Abreise eine Flasche Wein kaufte und wir zum ersten Mal zusammen tranken. Ich wurde zunächst in Irkutsk ausgebildet, danach kam ich nach Krasnojarsk und wurde später in die Region von Tomsk verlegt, zu den Raketentruppen. Hier diente ich in einer geheimen Einheit, mitten in der Taiga, umringt von Stacheldrahtzaun. Jener Winter war der kälteste des Jahrhunderts, die Temperaturen fielen auf 52 Grad unter Null. Wir schnitten uns aus alten Mänteln Masken aus, um unser Gesicht zu bedecken. Ich werde die ersten Nächte, in denen ich Wache schob, nie vergessen: Es herrschte völlige Dunkelheit, der Schnee knirschte unter den Stiefeln, einmal knallte es plötzlich laut in einer Birke und sie brach wegen des Frostes entzwei. Damals waren alle jungen Leute verrückt nach Spionagegeschichten, ich machte da keine Ausnahme. Zu Beginn sah ich mich völlig als Romanfigur, suchte mit den Augen ständig die Umgebung ab, um zu sehen, ob sich hinter dem nächsten Baum nicht ein Spion versteckte, der es auf unseren Stützpunkt abgesehen hatte …

Folgende Episode veranschaulicht gut, wie stark wir damals indoktriniert waren. Sie spielte sich zur Zeit des Territorialkonflikts zwischen der UdSSR und China ab, es ging um die Insel Damanski[5] auf dem Fluss Ussuri an der russisch-chinesischen Grenze. In unserer Einheit gab es einen Soldaten, der im Kampf um Damaski einen Arm verloren hatte, einen „Helden“, der uns ausführlich von seinem Abenteuer berichtete. Ganz unerwartet mussten wir uns eines Tages in einer Reihe aufstellen und der Kommandant sagte: „Freiwillige für einen Einsatz auf Damanski einen Schritt vor!“ Schweigend traten alle Soldaten einen Schritt vor. Ich war 18 Jahre alt und bereit, gegen die Chinesen zu kämpfen und sogar für dieses Stück Land von weniger als einem Quadratkilometer zu sterben! Glücklicherweise war es nur ein Test, um unsere Kampfmoral zu prüfen, denn wir gehörten einer Spezialeinheit an und waren an unserem Standort unverzichtbar. Wir sollten einen hochgeheimen Komplex schützen, die geschlossene Stadt Tomsk-7, 12 km von Tomsk entfernt, wo sowohl Kombinate, die angereichertes Uran und militärisches Plutonium produziert wurden, als auch Einrichtungen für die Raketenabwehr untergebracht waren. Diese in den 1930er Jahren von Gulag-Häftlingen erbaute Stadt und ihre Kombinate gibt es noch heute.

Nach meiner Ankunft im Regiment musste ich die üblichen Mutproben über mich ergehen lassen, doch dank meiner Boxerfahrung konnte ich mir schnell Respekt verschaffen. Meine impulsive Art spielte mir allerdings erneut einen Streich. Bei einer Meinungsverschiedenheit während eines Volleyballspiels nannte mich ein Unteroffizier der gegnerischen Mannschaft einen „Vollidioten“. Ich verlangte eine Entschuldigung, er weigerte sich, ich schlug ihm ins Gesicht. Er brach zusammen und musste ins Krankenhaus geschafft werden. Damit hatte ich gegen das Armeereglement verstoßen; ein Soldat durfte unter keinen Umständen einen Vorgesetzten schlagen. Für diese Tat konnte ich zu drei weiteren Dienstjahren in einem disziplinarischen Bataillon verurteilt werden. Glücklicherweise beschloss der Regimentskommandant, den Vorfall nicht vor das Militärgericht zu bringen, da der betroffene Unteroffizier für seine Brutalität bekannt war. Doch ich hatte meine Lektion gelernt: Ich hielt meine Emotionen fortan unter Kontrolle.

Als ich 1969 nach Hause zurückkehrte, beendete ich meine Ausbildung am technischen Gymnasium mit dem Prädikat „sehr gut“. Zur Belohnung wurde ich nach Almaty geschickt, um dort in der 1935 errichteten thermoelektrischen Zentrale zu arbeiten. Parallel zu meinem Job (ich war zunächst Monteur für automatische Systeme, später Vorarbeiter) schrieb ich mich an der Fernuniversität ein. 1977 erhielt ich mein Studienabschlussdiplom mit dem Vermerk „sehr gut“, dank dem ich schnell zum Chef der Turbinenwerkstatt befördert wurde. Die Installationen waren dort, wie überall in der Zentrale, veraltet, aber das gesamte Personal leistete vollen Einsatz: Die Direktion erlegte uns das SweatingSystem auf und verlangte, dass wir an die Grenze unserer Kräfte gingen.

Diese beruflichen Erfolge nützten mir aber in keinster Weise bei der Lösung meines größten Problems: meiner Wohnsituation. Sofort nach meiner Ankunft in Almaty hatte man mir eine Unterkunft in einem Arbeiterheim zugewiesen, wo ich mich mit meiner Frau einrichtete, die ich am technischen Gymnasium kennen gelernt hatte. Auch die Geburt unserer beiden Töchter 1971 und 1975 änderte nichts daran. Wir bewohnten ein Zimmer in einem Heim für Paare, in dem sich Dutzende von Familien die sanitären Einrichtungen und eine Gemeinschaftsküche teilten.

Die Geschichte darüber, wie ich zu einer Wohnung kam, zeigt recht eindrücklich, in welchem allgemeinen Zustand die Industrie und die Infrastrukturen am Ende der sowjetischen Epoche waren. In der Nacht vom 4. auf den 5. Februar 1984 explodierte die kochend heiße große Wasserleitung in meiner Werkstatt. Ich kam angerannt und traf eine Ambulanz an: Jemand hatte schwere Verbrennungen davongetragen. Ich zog sofort hohe Stiefel an und kämpfte mich in die Werkstatt. Vier Stunden lang versuchte ich krampfhaft das Leck zu flicken und wurde mit knapper Not gerettet. Im Morgengrauen brachte man mich in einem fürchterlichen Zustand ins Krankenhaus. Ich war von der Taille abwärts verbrannt, und als man mir die Stiefel und meine Hose auszog, löste sich die Haut gleich mit.

Die Folgen meines Einsatzes waren verheerend: 43 % der Hautoberfläche waren schwer verbrannt. Doch ich hatte Glück: Ich wurde von Professor Konstantin Palgov behandelt, einem bekannten Traumatologen. Nach meinem Aufenthalt auf der Intensivstation verschrieb er mir sechs Sitzungen in der „Barometrischen Kammer“. Der Patient kommt hierbei in einen gläsernen Taucheranzug, in den man unter Druck Sauerstoff pumpt, der ins Gewebe eindringt, Nekrosen verhindert und die Heilung unterstützt. Die ersten fünf Sitzungen verliefen normal, beim sechsten Mal hatte ich Halluzinationen. Durch meine Glasglocke hindurch sah ich Flammen und Rauch, und als man mich in mein Zimmer brachte, erlitt ich nach einem Tachykardie-Anfall einen Herzstillstand und galt als klinisch tot. In diesem Moment nahm ich mich von außen wahr, in einem Tunnel, umgeben von Menschen in grauen, halb durchsichtigen Gewändern. Dann entriss mich eine unsichtbare Macht dieser Totenprozession und versetzte mich in eine friedliche Landschaft: ein azurblauer Fluss, grüne Wiesen, weidende Tiere. Ich wollte mit den Menschen in weißen Tuniken sprechen, aber sie verstanden mich nicht. Und man hinderte mich daran, an den Tisch zu treten, an dem eine menschliche Gestalt saß, deren Kopf von einem Schein umgeben war. Auf einmal hatte ich Lust, meinen Geburtsort Predgornoje zu besuchen. Und schon war ich dort. Ich sah das Städtchen, unser Haus, meine Familie um einen Tisch. Doch eine innere Stimme befahl mir, ins Spital zurückzukehren. Diese Visionen, die man in der wissenschaftlichen Literatur als Nahtod-Erlebnisse bezeichnet, waren die eindrücklichsten Erfahrungen meines Lebens.

Während ich „in den Himmel flog“, hatte man mir bereits einen Teil der abgestorbenen Fersen entfernt. Der Knochen drohte befallen zu werden. Nach dem Wunder der Nahtoderfahrung setzte allerdings sehr schnell der Heilungsprozess ein, der neun Monate später endgültig abgeschlossen war. In dieser Zeit ereignete sich ein weiteres kleines Wunder. Der Unfall, der mich hätte das Leben kosten können, verschaffte mir etwas, worauf ich schon lange gewartet hatte: Der Bürgermeister von Almaty ordnete an, mir die erste frei werdende Wohnung zu überlassen.

Wenn ich diese Erinnerungen an die sowjetische Zeit wieder aufleben lasse, wird mir bewusst, wie hart unser Leben damals war. Doch unsere Erziehung hatte uns den Stolz auf unsere große Heimat, die UdSSR, und unsere Republik Kasachstan eingetrichtert. Dazu muss man sagen, dass der Erste Sekretär der Kommunistischen Partei Kasachstans, Dinmuchamed Kunajew, großes Ansehen genoss. Er war 1964 ernannt worden und hatte es verstanden, das industrielle Potenzial des Landes innerhalb weniger Jahre zu verdoppeln, hauptsächlich dank seiner persönlichen Freundschaft zu Leonid Breschnew. Die Ersten Sekretäre kämpften damals darum, dass die Entscheidungen der Parteizentrale zu Gunsten ihrer jeweiligen Republiken ausfielen, und standen in ständiger Konkurrenz zueinander. Die Auseinandersetzung zwischen Kunajew und Raschidow, dem Ersten Sekretär der KP von Usbekistan, wurde mit harten Bandagen ausgetragen. Es ging auch um die wichtige Frage, welche zentralasiatische Stadt die schönste sei, Taschkent oder Almaty. Am Ende der 60er Jahre schien Taschkent den Sieg davonzutragen: Beim großen Erdbeben von 1966 waren die alten, aus Strohlehm errichteten traditionellen Gebäude eingestürzt und man musste die Stadt wieder neu aufbauen. Als man in Taschkent die U-Bahn einweihte, erhielt Kunajew von Breschnew die Bewilligung, auch in Almaty eine Metro bauen zu dürfen. Später errichtete man auf dem Berg Kok-Tube in Almaty einen sehr hohen Fernsehturm, bald darauf zog Taschkent nach. Der Wettkampf um Ruhm und Ehre kurbelte die Entwicklung beider Städte an …

Die Bewohner von Almaty verehrten Kunajew ganz besonders dafür, dass er die Stadt modernisiert hat. Er hat ein Juwel geschaffen, die schönste Stadt von Kasachstan. Ich persönlich sah Almaty zum ersten Mal 1968, als unsere Einheit nach Manövern beim Balchach-See nach Tomsk zurückkehrte. Der Viehwagen, in dem wir reisten, hatte in der Nähe von Almaty lange auf den Gleisen gehalten, und ich war wie verzaubert vom Blick auf diese Stadt, die am Fuße des Transili-Alatau-Massivs die Hänge hoch kletterte. Es war Ende Juli, die Apfelbäume trugen Unmengen an riesigen Früchten. Als der Wagen nachts wieder losfuhr, hing ich an der Fensterluke und war fasziniert vom gigantischen Lichtkegel, den diese Stadt mit ihren funkelnden Lampen vor dem Hintergrund der dunkeln Berge bildete. Wirklich kennen gelernt habe ich die Stadt zwei Jahre später, als ich mich dort niederließ. Ich war vollkommen begeistert vom klaren, rechtwinkligen Straßennetz, von der originellen Architektur. Diese Liebe zu Almaty werde ich immer in mir tragen. Ein wichtiger Teil meines Lebens ist mit dieser Stadt verbunden. Doch wie sollte ich ahnen, als ich als einfacher Monteur hierher zog, dass ich eines Tages Bürgermeister der Stadt werden würde?

Die Perestroika

Meine eigene Beförderung fiel mit dem Machtantritt von Michail Gorbatschow zusammen. 1985, nach 14 Jahren untadeliger Arbeit im Kraftwerk – ich war insbesondere zum besten Werkstattverantwortlichen der Stadt ernannt worden –, wurde ich Chefingenieur des Heizungsnetzes von Almaty. Dieser Posten war mit großer Verantwortung verbunden, denn das Heizsystem in der ehemaligen kasachischen Hauptstadt war wahrscheinlich das komplizierteste der gesamten UdSSR. Dieser Umstand war auf die geografische Lage der Stadt zurückzuführen, die auf vier unterschiedlich hohen Plateaus lag, was komplexe Einstellungen in Bezug auf den Wasserdruck erforderlich machte. Gleich nach meiner Ernennung versuchte ich die Behörden davon zu überzeugen, dass die veralteten Leitungen möglichst rasch erneuert werden mussten, um tragische Konsequenzen zu verhindern. Innerhalb eines Jahres bauten wir 13,8 km Hauptleitungen, um die korrekte Verteilung der Wärme zu gewährleisten und dabei den Vorschriften zu genügen. Im Januar 1986 war die Stadt für den harten Winter gerüstet. Diese technische Glanzleistung erregte die Aufmerksamkeit des Parteikomitees der Stadt.

Ich war der Partei in den 1970er Jahren beigetreten, nach Jahren des Zweifelns und Zögerns. Im Gymnasium hatte ich mich für höhere Mathematik begeistert oder auch für die Untersuchung von Materialresistenz, doch der Unterricht in Sozialwissenschaft, in denen der Lehrer uns einhämmerte, unser System sei das beste, langweilte mich zu Tode, und ich hatte keine Lust, der kommunistischen Jugend beizutreten und dort öden Versammlungen beizuwohnen. Ich verbrachte meine Freizeit lieber beim Boxen.

Ich hatte also meinen Militärdienst angetreten, ohne Mitglied des Komsomol zu sein, was selten vorkam. Doch in der Armee überzeugte mich schließlich ein Vorfall davon, der Jugendorganisation beizutreten. Als mir das disziplinarische Bataillon drohte, weil ich einen Unteroffizier geschlagen hatte, versprach mir der Zampolit, der Verantwortliche für ideologische Arbeit im Regiment, mir aus der Patsche zu helfen, falls ich dem Komsomol beiträte. Er wollte damit seine Statistik verbessern, denn im Prinzip mussten alle jungen Leute ab 15 oder 16 Jahren Mitglied sein. Die Situation ließ mir keine Wahl. Und der Zampolit hielt Wort, denn er überredete schließlich den Regimentskommandanten, die Sache nicht vor Gericht zu bringen.

Am 21. August 1968 wurden wir angewiesen, uns alle in einer Baracke unseres Stützpunkts um den Lautsprecher des Staatsradios zu versammeln. Unsere Einheit zählte fast 350 Soldaten und fast ebenso viele Offiziere, da wir ja eine militärische Spezialeinheit waren. Dieser Befehl um 10 Uhr morgens war dermaßen ungewöhnlich, dass er große Besorgnis auslöste. Ich erinnere mich an die Gesichter meiner sonst fröhlichen und zu Unfug aufgelegten Kameraden, die auf einen Schlag ernst und verschlossen wurden. Alle hatten nur einen Gedanken: War Krieg ausgebrochen? Um 11 Uhr gab die Regierung die Invasion der Tschechoslowakei durch Truppen des Warschauer Paktes bekannt. Es wurde gemeldet, deutsche Panzer stünden kurz davor, in das Bruderland einzudringen.

Kurz danach erklärte uns der Verantwortliche für ideologische Arbeit – jener Zampolit, der mich zum Beitritt in den Komsomol überredet hatte –, dass alle tschechoslowakischen Ortschaften soeben von den Truppen des Warschauer Paktes besetzt worden seien. Er wandte sich an einen jungen Kasachen, der aus einem entfernten Dorf stammte: „Sag mir, Soldat Jumagulow, sind unsere Einheiten, die in die tschechoslowakischen Dörfer einmarschiert sind, nun Besatzer oder nicht?“ Der Soldat antwortete: „Ja, es sind Besatzer.“ Der Zampolit sprang auf: „Eben nicht! Es sind Internationalisten! Sie erfüllen ihre internationale Pflicht, damit die Tschechoslowakei sozialistisch bleibt. Denn dieses Land hat die Revolution mitgemacht, und die Arbeiterklasse weltweit, die gesamte progressive internationale Gemeinschaft ist nun verpflichtet, die Revolution überall auf der Welt zu verteidigen.“

Diese Geschichte regte mich zum Nachdenken an. Unter den Soldaten hatte sich rasch das Gerücht verbreitet, es gebe keine deutsche Bedrohung. Warum, so fragte ich mich, sollte man Truppen aussenden, das Leben unserer jungen Soldaten aufs Spiel setzen, auf Menschen schießen, sie töten? War dies wirklich eine internationale Pflicht und nicht nur die Politik einer kleinen Gruppe von Leuten, denen der Internationalismus als Vorwand diente?

Nach meiner Rückkehr an das technische Gymnasium schrieb ich mich deshalb nicht in der örtlichen Komsomol-Zelle ein und ging nicht zu den Versammlungen, obwohl mein Beitritt in meinem persönlichen Dossier vermerkt worden wäre. Als ich jedoch nach Abschluss der Schulzeit in Almaty eintraf, war ich von Evgeni Volkov, dem Direktor der thermoelektrischen Zentrale, schwer beeindruckt. Neben seiner Arbeit hatte er im Komsomol und später in der Partei Karriere gemacht. Dieser fröhliche und warmherzige Mann war ein geborener Leader, dem man gerne folgte. Unter seinem Einfluss versöhnte ich mich mit dem Komsomol. Ich blieb jedoch nicht lange: 1973 rief mich der Leiter der Parteizelle im Kraftwerk zu sich und sagte: „Ich sehe, dass du gut arbeitest, du bist hoch qualifiziert, du drückst dich nicht vor unangenehmen Aufgaben. Bei Überstunden sagst du nie nein. Ich möchte, dass du der Partei beitrittst.“ Auch der Werkstattverantwortliche machte Druck. Die Partei brauchte dringend gut ausgebildete Facharbeiter. Schließlich willigte ich ein.

Doch zurück ins Jahr 1986, zum einsetzenden Tauwetter unter Gorbatschow. Die Parteileitung wollte Leute aus der Industrie aufnehmen, um der Partei neues Leben einzuhauchen. Nach der Erneuerung des Heizsystems berief man mich dringend ins Komitee der Region Almaty. Ich eilte in einer noch nassen Jacke hin, weil der Befehl eingetroffen war, als ich mich gerade in einer Heizzelle befand und Tests durchführte. Der Erste Sekretär des Komitees, Marat Sandybajew, empfing mich wie einen nahen Verwandten. Er stellte einige Fragen und sagte dann: „Halte dich bereit, man wird dich ins Zentralkomitee rufen lassen.“ Am Nachmittag trat seine Ankündigung tatsächlich ein. Ich wurde wie ein Spielball von einer Dienststelle zur anderen geschickt, die Funktionäre befragten mich, dann wurde mir mitgeteilt: „Morgen treffen Sie den Zweiten Sekretär des Zentralkomitees von Kasachstan.“ Am nächsten Tag empfing mich Oleg Miroschkin, erkundigte sich eine Stunde lang nach Einzelheiten aus meinem Leben, meiner beruflichen Laufbahn, und erklärte dann feierlich, er empfehle mich für das Amt des Präsidenten des Sowjet-Exekutivkomitees im Distrikt Lenin. Im Klartext: Ich sollte Bürgermeister des Distrikts Almaty werden.

Am 21. Oktober 1986 unterzeichnete der Präsident des Exekutivkomitees der Stadt, nämlich Bürgermeister Zamanbek Nurkadilov, meine Ernennung ad interim. Einen Monat später wurde sie durch die Abstimmung der Distriktabgeordneten bestätigt. Ich sollte das Amt bis 1989 bekleiden.

So begann meine Freundschaft mit Nurkadilov, der im November 2005 auf Befehl Nasarbajews oder seines nahen Umfelds ermordet werden sollte. Doch dazu später mehr.

Unruhige Zeiten

Nachdem Michail Gorbatschow 1985 an die Macht gekommen war, wollte er möglichst bald für frisches Blut sorgen. Nicht nur durch die Umgestaltung der Parteibasis, sondern auch durch die Ersetzung einiger Mitglieder des Politbüros, dieser Bonzen, die seit Jahrzehnten im Amt waren und seine Reformpolitik behindern wollten. Er wollte vor allem Kunajew loswerden, der Breschnew nahe stand, Kasachstan seit 22 Jahren regierte und im Politbüro großen Einfluss besaß. In bester sowjetischer Tradition beauftragte also Gorbatschow nun Nursultan Nasarbajew, damals Regierungschef in Kasachstan, Kunajew im Februar 1986 am 26. Parteikongress Kasachstans der öffentlichen Kritik auszusetzen, um seinen Rücktritt zu erreichen.

Zu jener Zeit hatte Kunajew schon viel von seiner früheren Popularität eingebüßt. Er war, wie Breschnew, zu lange an der Macht gewesen, hatte sich mit Höflingen umgeben und schaffte es immer wieder, seine Konkurrenten zu eliminieren. So wurde beispielsweise der hohe Würdenträger Erkin Auelbekov, der als ein potenzieller Nachfolger von Kunajew gehandelt wurde, 1985 ins „goldene Exil“ nach Qysylorda geschickt. In der Elite wuchs die Unzufriedenheit. Die Menschen waren es leid, dass es keinen Wettbewerb gab, dass man sich nicht hocharbeiten konnte, wenn man nicht dem „Club“ angehörte. Die Ämter wurden vom Vater an den Sohn weitergereicht, sogar auf den mittleren Ebenen der Nomenklatur. Zudem bevorzugte Kunajew unter dem Einfluss seiner Frau, einer ethnischen Tatarin, die Tataren zuungunsten der Kasachen. Die Atmosphäre wurde immer stickiger.

Es fiel Nasarbajew nicht leicht, Kunajew schlecht zu machen, da er ihm ja seinen rasanten Aufstieg verdankte. 1977 war der erst 37-jährige Nasarbajew Sekretär der kommunistischen Parteizelle im Kombinat für Metallindustrie der Stadt Karaganda geworden. Das Karmuskombinat war damals hinter jenem von Magnitogorsk das zweitgrößte Kombinat der UdSSR. Nasarbajew hatte a priori keine Aussicht auf eine rasche Beförderung, zudem er nicht sehr gebildet war und keine andere Ausbildung genossen hatte als einige Abendkurse in der Fabrik, während die Oberen der Nomenklatur in der Regel die Höhere Schule der Partei absolviert hatten.

Er hatte unerwartetes Glück. Ein einflussreicher lokaler Journalist namens Michail Poltoranin[6] hatte einen sehr kritischen Artikel zu den Mängeln und zur schwachen Rentabilität des Karmuskombinats verfasst. Er beklagte vor allem die veralteten Einrichtungen und die Tatsache, dass die Fabrik mit Erzen aus dem Tausende von Kilometern entfernten ukrainischen Krywyj Rih beliefert wurde. Poltoranin wollte diesen Artikel nicht unter seinem Namen veröffentlichen, da er den Zorn Breschnews fürchtete. Die regionale Parteileitung jedoch wünschte eine Weiterentwicklung des Karmuskombinats. Daher sollte der Artikel unbedingt erscheinen. Man schlug also Poltoranin vor, den Text von Nasarbajew unterschreiben zu lassen, da dieser in seiner Position nicht viel riskierte. Nasarbajew akzeptierte und der Artikel wurde in der Prawda publiziert.