15,99 €

Mehr erfahren.

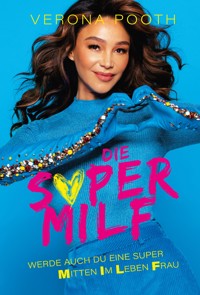

- Herausgeber: mvg Verlag

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

Seit unfassbaren 30 Jahren ist sie DIE Frau des deutschen Entertainments. Wie aus der kleinen Miss Hamburg mit Grammatikschwäche eine Multimillionärin und eine der erfolgreichsten Eigenmarken wurde, erzählt Verona Pooth anhand spannender Episoden aus ihrem einzigartigen Leben, die so noch nirgends zu lesen waren. Mal witzig, mal emotional und tiefgründig, aber immer schonungslos offen und ehrlich gibt sie Einblicke in ihr Familienleben, in große Erfolge und schwere Krisen, die sie trotz aller Widerstände und Kritiker gemeistert hat. Hübsches Dummchen oder erfolgreiche Geschäftsfrau und begnadete Entertainerin? In Nimm dir alles, gib viel gibt Verona Pooth überraschende Facetten ihres Lebens preis – hochunterhaltsam und beeindruckend zugleich!

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 387

Veröffentlichungsjahr: 2019

Ähnliche

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie. Detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.

Für Fragen und Anregungen

Originalausgabe

3. Auflage 2019

© 2019 by mvg Verlag, ein Imprint der Münchner Verlagsgruppe GmbH

Nymphenburger Straße 86

D-80636 München

Tel.: 089 651285-0

Fax: 089 652096

Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung, vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme gespeichert, verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.

Redaktion: Dr. Manuela Kahle

Umschlaggestaltung: Isabella Dorsch

Umschlagabbildung: Andreas Bitesnich

Satz und E-Book: Andreas Linnemann

Druck: GGP Media GmbH, Pößneck

Printed in Germany

ISBN Print: 978-3-86882-988-4

ISBN E-Book PDF: 978-3-96121-407-5

ISBN E-Book (EPUB, Mobi): 978-3-96121-297-2

Weitere Informationen zum Verlag finden Sie unter

www.mvg-verlag.de

Beachten Sie auch unsere weiteren Verlage unter www.m-vg.de

Inhaltsverzeichnis

Cover

Prolog

Niemals zweifeln, machen!

Oder: Sicher kein Singen – meine Musikkarriere »to go«

Lug und Trug sind des Mackers Fluch

Oder: Und dann kam Dieter ...

Sag niemals nie, außer es ist ein unmoralisches Angebot!

Oder: Peep, Peep, Peep, der Playboy hat mich lieb!

Sei du selbst, dann gefällt’s

Oder: Die Mutter aller Influencer – So geht Werbeikone!

Das famose Naivchen-Image

Oder: Dumm herum sind alle schlau!

Jedes Herz findet seine Seele, wenn es nicht danach sucht!

Oder: Wie ich einen Prinzen heiraten sollte und Franjo kennenlernte

Auch im Buch des Lebens hat jedes Blatt zwei Seiten

Oder: Die Fratze des Boulevards

Nicht ohne meine Regeln, nicht ohne meine Liebe

Oder: Käpt’n Mamiti

Lass dich nicht von Katastrophen töten, nimm sie als Wunderwaffe!

Oder: Die Froschkönigin, die das Lächeln verlor

Ein Plädoyer für die Treue

Oder: Das Geheimnis meiner Ehe

Epilog

Bildteil

Prolog

»Mami, was bist du eigentlich genau von Beruf?«, fragte mich mein damals elfjähriger Sohn, als ich in der Küche stand und etwas kochte, was weder grün war noch Blubb machte. Seine Kinderaugen schauten mich erwartungsvoll, aber vor allen Dingen auch herausfordernd an. »Weißt du doch, Mäuschen, ich arbeite im Fernsehen, ich mache ja vieles.« Doch mit dieser Antwort sollte ich nicht davonkommen. Immer wenn ihn jemand frage, was seine Mutter beruflich mache, wisse er nicht, was er antworten solle, weil »vieles« nun mal keine Berufsbezeichnung sei, erwiderte Diego schlagfertig. Ich schmunzelte, da ich diese Frage noch nie richtig beantworten konnte. Das merkte ich am häufigsten, wenn ich zum Beispiel in den USA war. Momente, in denen es mir schwerfiel, Menschen, die ich dort kennenlernte, zu erklären, was ich in Deutschland eigentlich mache. Ständig suchte ich nach den richtigen Worten, genauso beim Ausfüllen von Formularen, die nach dem Beruf fragten, sei es im Flieger nach Amerika oder schlicht beim Arzt. Doch das sollte nun ein Ende haben. »Ach, weißt du, die Mami ist Künstlerin«, erwiderte ich lächelnd und feierte amüsiert meinen kleinen Geistesblitz. Irritiert verzog er das Gesicht. Vermutlich stellte er sich eine Malerin vor, eine Verona van Gogh oder ähnlich Absurdes. »Du und Künstlerin, ist klar!«, dabei zeigte er mir ein kleines Stirnvögelchen. »Nein, kleiner Klugscheißer, ich male keine Bilder, nur hin und wieder mein Gesicht an, aber das, was ich mache, nennt man trotzdem Künstlerin!« Ich erklärte ihm, dass ich mich daran erinnere, wie ich meinen ersten Plattenvertrag bekam und in einem großen Besprechungsraum saß und hörte, wie mein Produzent sagte: »Die Künstlerin ist damit einverstanden.« Natürlich habe ich eine Künstlerin am Tisch gesucht und erst später gecheckt, dass man von mir sprach. So steht es eben in den Verträgen: Die Künstlerin bekennt sich dazu, dies und das und jenes zu tun oder zu lassen, erläuterte ich meinem vorlauten Sohn. Diego glaubte mir kein Wort, er lachte, Mami und Künstlerin, das wäre doch verbale Diarrhö. Wieso kennt ein Elfjähriger Worte, die ich nachschlagen muss? Frech. Glücklicherweise bekam ich an genau diesem Tag Post von der Künstlersozialkasse, bei der ich seit meinem 19. Lebensjahr Mitglied bin. Für mich ist diese Mitgliedschaft mein Abitur, mein Studium, mein Wasweißich, weil ich nicht viele Dokumente besitze. Ich habe eine Geburts- und Eheurkunde zum Beispiel, und ich habe einen Auszug von der Künstlersozialkasse.

Es ist nämlich nicht so, dass ich meinem Kind einen klassischen Schulabschluss vorlegen könnte mit den Worten: »Guck mal, hier ist meine Reifeprüfung, das hier ist mein Bachelor of Arts, dort drüben liegt die Masterbescheinigung dazu und irgendwo in der Schublade, da findest du noch mein Zertifikat zur spirituellen Yogatrainerin.« Das alles existiert bei mir nicht, denn ich habe nicht mal einen Schulabschluss. Aber ich habe die Künstlersozialkasse, und die sollte nun mein Leben erklären. Ich ließ Diego wissen, dass diese Kasse etwas ganz Besonderes ist, weil sie nämlich nicht jeden aufnimmt und mit Zuschüssen zur Sozialversicherung unterstützt. Diese Institution überprüft jährlich ihre Mitglieder und gewährt nur freiberuflichen Musikern, Publizisten und Personen, die sich der darstellenden oder bildenden Kunst verschrieben haben, Vorteile. In Deutschland sind das derzeit knapp 190 000 Menschen, was bei einer Einwohneranzahl von über 82,5 Millionen Deutschen wirklich ein exklusives Grüppchen ist. Ich konnte also offiziell sagen: »Mäuschen hier, lies!«, und zum Glück konnte er schon lesen. »Künstlersozialkasse, Mitglied: Verona Pooth«, hörte ich die Worte aus seinem Mund, während ich ein kurzes Augenrollen sah. »Ist doch egal, hier steht es schwarz auf weiß, ich bin Künstlerin, und das schreibe ich jetzt in meinen Lebenslauf, denn ein Arzt kommt eben auch nur in die Ärztekammer, wenn er medizinisch was auf dem Kasten hat.« Mein Lebenslauf geht so: geboren 1968, Vorname: Verona, Nachname: Pooth, geb. Feldbusch, berufliche Dokumente: Künstlersozialkasse. Diego musste einsehen, dass da was dran war, dann dackelte er grübelnd von dannen. Es war eine witzige Situation, weil ich meinen Sohn mit einer prompten Antwort versorgen konnte und innerlich dachte: Sehr gut, der Punkt geht an mich, Beruf geklärt. Nun kann man sich Franjos Gesicht vorstellen, der mich lachend und mit hochgezogenen Augenbrauen fragte, ob ich das ernst gemeint habe, ich hätte nicht wirklich unserem Sohn gerade diesen Künstler-Bären aufgebunden. Doch das habe ich, weil ich es exakt so empfinde. Franjo hat mir daraufhin verboten, diese Geschichte jemals zu erzählen, mein Manager übrigens auch. Beide sind der Meinung, dass mich die Leute danach für meschugge halten. Aber ich stehe dazu, ich bin Künstlerin! Genau genommen eine Lebenskünstlerin. Genauso wie alle anderen, sei es die Ärztin, der Bäcker oder die Fachkraft für Bodenhygiene. Tief im Herzen sind wir doch alle Lebenskünstler, auch wenn es auf den ersten Blick nicht immer den Anschein macht. Wir alle müssen unser Leben jonglieren, egal, welchem Beruf wir nachgehen. Dieser Begriff bedeutet für mich nicht »in den Tag hinein leben«, sondern gezielt und mit vollem Elan eine Art Kunstwerk aus seinem Leben zu machen. Von Anfang an nahm ich deswegen die Farben, die mir das Leben gab, und mischte daraus meine eigenen Farbtöne; Kolorierungen, die zu mir passten und mit denen ich bis heute täglich an meinem Lebensbild male. Jeder Fleck auf dieser Leinwand, der mir nicht gefällt, dem gebe ich einen neuen Anstrich, oder ich lasse ihn hin und wieder bewusst stehen, als Mahnung und Erinnerung an Zeiten, in denen ich stolperte. Diese Stellen sehen teilweise so aus, als habe sie jemand unter Wasser mit dem Fuß gemalt, doch das war ich. Dieses Kunstwerk ist eine Seelenkomposition, denn nur ich allein bin die Designerin meines Lebens. Ich brauche dafür keine vorgegebene Berufsbezeichnung. Die wahre Lebenskunst sehe ich darin, sich von dem inspirieren zu lassen, was das Leben einem mitgibt, und daraus ohne Vorgaben oder Anleitungen das Beste zu machen. Das erfordert Willen, Mut und Kreativität, und die Erkenntnis, dass das Beste immer relativ zu sehen ist. »Mami kann ganz viele Dinge nicht, die andere können, dafür kann sie aber ein paar Sachen so gut wie kein anderer«, rief ich Diego hinterher. Eigentlich verrät ein Zauberkünstler seine Tricks nicht, aber da es hier um meine Lebensgeschichte geht, möchte ich eine Ausnahme machen und erzählen, wie ich erfolgreich wurde ...

Niemals zweifeln, machen!

Oder: Sicher kein Singen – meine Musikkarriere »to go«

Eine alte Weisheit besagt, dass es nie zu spät ist, die Person zu werden, die man gerne sein möchte. Ich hingegen wusste schon früh, wer und was ich werden wollte, denn seitdem ich denken kann, ist mein stärkster Muskel der Wille. Und so trainierte ich meinen Willenskraft-Bizeps schon zu Klein-Verona-Zeiten mit Groß-Verona-Wünschen. Ich wollte Karriere machen, Geld verdienen, unabhängig sein. Ohne Wenn und Aber, ohne doppelten Boden, ohne Sicherheitsnetz oder Plan B. Denn Hand aufs Herz: So ein Schulabschluss ist ein ziemlich guter Plan B und setzt quasi voraus, dass man ein Scheitern für möglich hält. Es verlockt aufzugeben, um etwas »Solides« zu lernen, wenn es ein wenig holpert mit den ersten Karriereschritten. Nein, das durfte nicht passieren, und so setzte ich alles auf eine Karte: Schluss mit der Schule, raus aus der Norm, rein ins Ungewisse. Während ich zum letzten Mal das Schulgelände verließ, schickte ich ein Stoßgebet gen Himmel: Herr, her mit der Karriere und dem Erfolg! Dabei bedeutete für mich erfolgreich sein nicht unbedingt, berühmt zu werden, sondern alles zu geben, um viel Geld für ein selbstbestimmtes Leben zu verdienen.

Viele Freundinnen prophezeiten mir damals, dass ich, die dünne Spargelstange, fürs Modeln geboren wäre. Egal, wo ich war, ich wurde angesprochen. Ich sah das als idealen Start für meinen Plan vom großen Geld, auch wenn ich wusste, dass ein wandelnder Kleiderständer nicht mein Traumjob war. Viel eher wollte ich als Modedesignerin mit eigenem Atelier den Guccis und Valentinos dieser Welt zeigen, wo der Rock die Bommeln hat. Die Fotoshootings als Model waren aber perfekt, um Geld für diesen Plan zu sammeln. Doch dann kam es mit der großen Karriere ganz anderes.

Die Predigten meiner Mamita mit ihrer Leidenschaft für südamerikanische Ansagen brannten sich früh in mein Hirn: »Verona, hör zu! Wenn du etwas erreichen willst, musst du Vollgas geben, die Arschbacken zusammenkneifen und doppelt so viel arbeiten wie alle anderen!« Und falls mich jemand frage, ob ich dies oder das könne, solle ich erst einmal mit »Ja! Kann ich, will ich, mach ich« antworten. Ich war verwirrt. Einfach behaupten, man könne etwas, auch wenn man weiß, dass man dafür kein Potenzial hat? Ich verstand nur Bahnhof, aber Mamita hatte den Durchblick und erklärte, dass Talent nicht das Wichtigste sei, sondern es sei der Wille, etwas zu erreichen und dafür im Notfall härter zu arbeiten als alle anderen. Es gäbe eben nichts, was man nicht erlernen könne. Wer sich nichts zutraut, weil er die Dinge noch nicht könne, komme in dieser Welt nicht weit. So hat sie mich erzogen. Aus Bahnhof wurde eine glasklare Lebenseinstellung und ein riesiges Selbstbewusstsein. Ich will, ich kann, ich krieg das hin! Veni, vidi, Verona!

Mir wird das Singen schon gelingen

Das alles ist fast 30 Jahre her. Ich war Anfang 20, als das Schicksal mir etwas zuschusterte, von dem weder ich noch Kermit der Frosch je geträumt hätte. Ich, die schräge Pocahontas mit den flattrigen Stimmbändern, bekam einen Deal mit Europas größter Plattenfirma East West in Hamburg. Glaubt man das? Ich zumindest habe lange gebraucht, um das zu realisieren. Es war Anfang der Neunziger, als kein Wochenende verging, an dem ich nicht mit meinen zwei besten Freundinnen Inga und Sonja ins Voila marschierte. Hamburgs angesagtester Tanzschuppen, in dem wir als Trio schnell berüchtigt waren: zwei bombige Blondinen und die exotische Quasselgiraffe, ausgezeichnet mit dem Persönlichkeitsprädikat »besonders bekloppt«. Ich erinnere mich, als sei es gestern gewesen, Türsteher Togger entschied am Eingang immer über Disco-Leben oder Tanz-Tod. Der glatzköpfige Riese hatte glücklicherweise eine echte Schwäche für uns schräges Trio. Mit wippenden Augenbrauen schob er uns stets schnurrend an der Schlange vorbei. Küsschen-Begrüßung inklusive, während der Rest des Mobs von ihm eins auf die Mütze bekam. Kaum waren wir drin, hatte ich als Rudelführerin immer den meisten Käse im Kopf und stach wegen der kürzesten Rocklänge besonders ins Auge. Zum Ärger aller Jungs war ich trotz gürtelkurzem Fummel aber nie auf Männerjagd, sondern wollte lediglich ein bisschen Spaß mit meinen Freundinnen. Ein perfekter Abend endete daher immer mit Bauchschmerzen vor Lachen und wund gescheuerten Tanzfüßen. Da sind sie wieder, die Hühner auf Lachgas. Niemand konnte sich vorstellen, dass man derart natur-stoned sein könne. Ihr seid doch nicht ganz knusper, rief man uns Woche für Woche hinterher. Aber wir tranken kaum Alkohol und nahmen keine Drogen. Wir waren die fleischgewordene Über-Albernheit. Der Li-La-Launebär war gegen uns ein echter Miesepeter.

An einem dieser Abende kam Alex Christensen auf mich zu, heute allen als Topproduzent bekannt. Alex war in meinem Alter und legte jeden Samstag im Voila auf. Ich kannte ihn nur vom Sehen und Rüberwinken. Klar, man wusste, dass er DER DJ war. Was ich allerdings nicht ahnte, ist, dass er und seine zwei Produzentenfreunde Hayo und Ingo bereits über mich sprachen. Die drei hatten in ihrem Kämmerlein einen spanischen Song zusammengeklöppelt, von dem sie brettsicher waren, dass das Ding durch die Decke geht. Ritmo de la noche war ihr musikalisches Song-Baby, aber ihnen fehlte die Latina, die das Meisterwerk präsentiert. »Jungs!«, sinnierte Alex sinngemäß – so wurde es mir erzählt: »Im Voila macht jeden Samstag ein optischer Hauptgewinn die Tanzfläche unsicher. Schwarze Walle-walle-Mähne, knusperbraune Sommer-Haut und ein Formel-1-fähiges Fahrgestell. Die wäre perfekt!« Alex war zu tiefst überzeugt: Wer so südamerikanisch aussieht und jedes Wochenende auf Dancing Queen macht, kann auch granatenmäßig singen. Als er mich an diesem Abend sah, stürmte er direkt auf mich zu: »Mensch, so toll, dass du singen kannst!«, legte er los. Ich guckte, als habe man mich gerade ernsthaft gefragt, ob ich Atomphysikerin wäre. Ehe ich antworten konnte, plauderte er weiter: »Hayos Neffe erzählte, dass du Sängerin bist.« Ich stutzte. Hayos wer? Langsam dämmerte mir, wovon er sprach. Alex’ Produzentenkumpels Ingo und Hayo hatten zwei kleine Neffen, die toll rappen und tanzen konnten. Das waren Teenies, so um die 14, aber in ihrer Szene – sprich auf dem Spielplatz – waren die beiden eine richtig große Nummer, und das wollten sie jetzt auch professionell beweisen. Mit allem, was Halbwüchsige so aufzufahren haben, beschwatzten sie ihre Onkel, dass sie doch die besten Sänger für den Song wären. Hayo und Ingo seufzten schwer genervt. Man bräuchte eine sexy Sängerin und keine Schulkinder.

Was war passiert? »Entschuldigung, können Sie singen?«, hörte ich einen blonden Vorpubertisten fragen, der sich mir in der Stadt in den Weg stellte. »Was soll ich bitte können?!« Ich hielt kurz inne, als mir plötzlich Mamitas Lehren durch das Latina-Köpfchen schossen. »Ja, klar!«, hörte ich mich sagen, während ich darüber nachdachte, ob das jetzt eine Lüge gewesen sei oder reine Auslegungssache. Singen kann schließlich jeder, er hatte ja nicht gefragt, ob grausig oder gut. Aufgeregt erzählte mir der Zwerg vom Studio seines Onkels und den Produzentenfreunden. Ich solle da doch unbedingt mal hinkommen. Gelangweilt gab ich ihm die Festnetznummer des Friseursalons meiner Mutter. Kleiner Junge, große Worte, dachte ich und löschte die Begegnung auf meiner Festplatte.

Drei Tage später stand ich im Voila. »Was ist denn jetzt, kannst du nun singen oder nicht? Ich hab da einen Song, der wäre perfekt für dich und deine Latina-Optik«, riss mich Alex aus der gedanklichen Schockstarre. Ich nahm allen Mut zusammen, lächelte lasziv, dann schrie ich voller Überzeugung gegen die Disco-Bässe an: »Siiiiingeeen? Ja, klaaar!« Heijaijai. Ich hatte es tatsächlich behauptet. Niemals hätte ich geahnt, dass das der Anfang einer wunderbaren Reise war. Die Musik, ich und mein Wille, wir waren jetzt ein Team.

Rrring! Rrring! Rrring! Mamitas Telefon klingelte in den darauffolgenden Tagen in ihrem Friseursalon Sturm. »Du, Verona, hier rufen ständig irgendwelche Kinder an und fragen, wann du endlich ins Tonstudio kommst.« Wie frech, da bimmelte nicht Alex persönlich durch, sondern die pubertierenden Jungs. Mir war das alles zu blöd, erstens konnte ich ja gar nicht singen und zweitens hatte ich keine Lust auf die Fruchtzwerge. »Alles Blödsinn, die Anrufe kannst du ignorieren!«, erwiderte ich auf Spanisch. Doch da hatte ich die Rechnung ohne Mamita Feldbusch gemacht: »Chica! Hinsetzen! Wenn du denen etwas zugesagt hast, dann gehst du da auch hin!« Aber ich wäre doch so musikalisch wie eine Straßenlaterne, erklärte ich mein Problem. »Papperlapapp!«, hörte ich sie schnaufen, schlecht singen wäre schließlich auch eine Form von Singen und überhaupt, ich sei ihre Tochter und die könne nun mal alles! Noch ahnte ich nicht, wie dankbar ich ihr eines Tages für diese durchgeföhnte Weisheit sein würde.

Trommelfell-Terror im Tonstudio

Beherzt stöckelte ich im hautengen Strechkleidchen gen Tonstudio: »Hallooo! Verona hier!« Alex, Hayo und Ingo schauten mich an, als hätten sie sechs Richtige im Lotto. »Ja mega, du bist also diejenige, die so gut singt, wie sie aussieht, das ist der Hammer!«, frohlockten die drei im Gleichklang. Ich rang nach Worten, während mir mein Herz Richtung High Heels rutschte. »Nun ja ... so mega vielleicht nicht, eher so okay, aber worum geht’s denn hier überhaupt? Erzählt mal«, versuchte ich abzulenken. Sie hätten da einen super Text, hieß es, dann drückten sie mir einen Zettel in die Hand und schoben mich in eine Glaskabine. »Hopp, hopp, sing mal ein!« Sie taten so, als würde ich den ganzen Tag nichts anderes machen. Dabei war ich ja eher nicht so der Spezialexperte auf dem Gebiet der guten Töne. Ich hatte nämlich noch nie in meinem Leben gesungen. Keinen Pieps. Ich fing quasi unter Zero an und die drei hatten nicht den blassesten Dunst, worauf sie sich da einließen.

Meine dünnen Stelzen klapperten, während ich mich schweißnass ans Mikro krallte und mir dabei fast die Nase an einem kreisrunden Fliegengitter wund scheuerte. Igitt! Wieso hängt hier ein mit einer alten Strumpfhose bespannter Insektenfänger? Angewidert schob ich das Ding zur Seite. Von einem sogenannten Popschutz hatte ich nämlich noch nie etwas gehört. Ich entblößte binnen Sekunden meine absolute Non-Checkung in Sachen Musik, ohne auch nur einen Ton gesungen zu haben. »Herzchen, jetzt lass mal die Faxen und schieb das Teil wieder da hin!«, hörte ich Alex’ Stimme aus dem Off. Die Jungs saßen draußen am Mischpult und gaben mir via Knopfdruck Anweisungen auf meine Kopfhörer. Es folgte eine zwanzigminütige Diskussion, weshalb jeder Sänger dieses verdammte Fliegengitter bei Aufnahmen brauche. »Himmelherrschaftszeiten, lass das Ding da jetzt stehen!«, raunzte es nun sichtlich genervt aus der Regie. Die drei erlitten bereits einen Nervenzusammenbruch, ohne dass ich überhaupt damit begonnen hatte, meine klägliche Klangkompetenz zu präsentieren. Ich ahnte Schlimmes. Entsetzt lugte ich auf einen aufgeweichten Zettel mit hundertzwei spanischen Textzeilen: »Das ist kein Songtext, sondern ein Roman!«, jammerte ich und knitterte mit meinen Schweißhänden das durchtränkte Papier endgültig in Richtung Unkenntlichkeit. »Mädchen, jetzt sing!«, bohrte sich die Stimme mahnend in mein Ohr, dann setzte die Musik ein. »Ritmooooo ... ritmoooo de la noche ...«, ich gab alles, doch das Geschirr in der Tonstudioküche zersprang in tausend Stücke. Ich schämte mich in Grund und Boden. Zu allem Überfluss waren die Herren mit ihrem Pult überfordert. Zeitlich korrektes Knopfdrücken hatten sie nämlich genauso gut drauf wie ich das Singen. So kam es, dass die ersten Halbsätze stets in meine Kopfhörer rauschten, obwohl die Jungs sich bereits beratschlagten. »Suuuper, Verona, ganz toll, aber vielleicht kannst du noch mal anfangen!« Dann ein Knacken in der Leitung: »... Vollkatastrophe, aber die sieht so geil ...« Knopf aus und wieder an: »Grandios, Verona, wirklich, super! Aber vielleicht lassen wir den Text weg und du singst erst mal nur den Refrain.« Den bitte was? Um ehrlich zu sein, hatte ich damals keine Ahnung, was ein Refrain ist. Wie eine Irre durchsuchte ich den spanischen Text nach französischen Wörtern. Verdammt! Was und wo ist dieser blöde Refrain?! Sichtlich zerzaust rauschte Alex zu mir in die Kabine, um den Text mit einem Edding zu schwärzen. »Da! Das, was jetzt noch übrig ist, das ist der Refrain!« Dankbar atmete ich auf, doch dann traf mich der Neffen-Schlag: Die pubertierenden Pickelboys standen in der Tür, höhentechnisch gefühlt neben meinen Kniescheiben. »Hört mal zu, ihr seid jetzt eine Band. Verona singt den Refrain und ihr rappt und tanzt!«, gab es die Ansage aus den Boxen. Langsam wurde mir auf meinen Wolkenkratzer-Absätzen etwas schummrig und ich wunderte mich, wieso wir die Gruppe nicht gleich Lady Lulatsch und die Fruchtzwerge nennen. Ich verstand die Welt nicht mehr. Natürlich konnten die Milchzähne besser singen als ich, aber auf Kindergärtnerin hatte ich so gar keine Lust. Es war zum Verzweifeln. Mittlerweile malträtierte ein stechender Schmerz meinen Schädel, am liebsten hätte ich laut losgeheult. Glücklicherweise greift mein Hirn kurz vor Katastrophen immer auf einen alten Psycho-Trick zurück: Ich verlasse mein Ich, stelle mich neben die imaginär zurückgelassene Person, gebe ihr einen Namen und gucke zu, wie sie das alles auf die Kette kriegt. Klingt schräg, funktioniert aber gut. Mein anderes Ich war in diesem speziellen Fall Whitney Houston. Ich wusste, wenn es eine hinkriegt, dann sie.

Es folgte ein gefühlt fünfstündiger Trommelfell-Terror mit dem Titel »Ich sing, ich sang, ich ... äh, sägte«. Vor allen Dingen an den Nerven meiner Produzenten. Aber die Fake-Whitney in mir gab nicht auf und so fiepste ich an diesem Tag zum 380en Mal »Rrrrrritmoooo ... rrrritmooo de la noche« durch das Fliegengitter, und auch die Kleinen rappten sich Knoten in die Zunge. Nicht ohne Belohnung: »Okay, okay, gar nicht schlecht, das reicht für heute! Morgen singen wir das Ding final ein!« Hatten sie wirklich gesagt, wir singen den Song ein, statt mich nach Hause zu schicken? Verblüfft klopfte ich Whitney auf die Schulter und schlüpfte fix zurück in meine Welt.

Was ich zusage, ziehe ich durch. So schwierig der auch Tag war, ich hatte versprochen zu singen, also sang ich. Rückblickend gesehen habe ich das während meiner gesamten Karriere immer so gehandhabt. Nur mit triftigem Grund sagte ich Dinge ab und niemals ohne ausführliche Erklärung oder Blumen als Entschuldigung. Mein Wort gilt immer zu hundert Prozent. Seit jeher habe ich – dank meines Papis – dieses urgermanische Pflichtbewusstsein in meinen südamerikanischen Adern. Wie ein Deutscher Schäferhund stand ich also am nächsten Morgen wieder mit gespitzten Ohren vor dem Studio. Bereit für weitere seelische Ohrfeigen. Vorsichtshalber fragte ich schon mal in mich hinein: »Hallo, Whitney, bist du da?« Auf Stille folgte Schweigen. Ich bekam Panik. Selbst mein zweites Ich schien lustlos hinsichtlich einer weiteren Session.

Während wir auf die Kids warteten, versuchte ich deshalb, wieder aus der Nummer rauszukommen. Verzweifelt schwadronierte ich vor mich her, dass das doch alles sinnlos sei mit mir und meinem Krächzorgan. Niemanden interessierte, was ich zu sagen hatte, sie waren viel zu sehr damit beschäftigt, die Jungs ausfindig zu machen. In einer Zeit ohne Mobilfunk ein aussichtsloses Unterfangen. Eine Stunde später hieß es: Aus die Maus, für die Mäuse! Vermutlich hockten die Flöten irgendwo im Park, in der Schule oder hatten Bauchschmerzen. Pubertierende sind halt nicht die Zuverlässigsten. Doch keine Gnade für mich. Die Plattenfirma mache Druck und ich müsse das jetzt alleine durchziehen, gab man mir zu verstehen.

Noch einmal flehte ich tief in mich hinein: »Fräulein Houston, bitte zum Empfang!« Ich weiß nicht, wie ich es schaffte, aber Whitney – Gott hab sie selig – erbarmte sich ein weiteres Mal, mir meinen Hintern zu retten. Allerdings nicht ohne Anlaufschwierigkeiten: »Ritmoooooo ... rrritmo de la ...« Urks! Das war alles schräger als die Showoutfits von Thomas Gottschalk. »Viiiel besser, Verona, viiiel besser als gestern!«, log Alex das Blaue vom Studiohimmel. »Wir doppeln jetzt deine Stimme. Immer und immer wieder. Das wird schon!« Doppeln? Das musikalische Fach-Mandarin machte mich fertig. »Aber Whitney und ich sind doch schon ein super Doppel«, rutschte es mir raus. Spätestens von da an galt ich wohl als Geisteskranke. Wie die drei berühmten Affen hockten sie da: Einer schlug die Hände vor die Augen, der Zweite war taub von meinem Talent und dem Dritten verschlug es vor lauter Verzweiflung die Sprache. Ohne etwas zu sagen, schrien sie mich an: Man hätte wegen mir bereits den gesamten Pulitzerpreis-verdächtigen Text gestrichen und ich solle mir jetzt wenigstens die verbliebenen vier Wörter merken und diese bitte einigermaßen erträglich ins Mikro schieben. Mit Fliegenschutz. Und ohne imaginäre Freundin. – Was man alles hört, wenn Blicke reden.

»Komm schon, Verona, du schaffst das!« – Alexs, Hayos und Ingos Lippen bewegten sich jetzt wieder. Man lege meine Stimme auf meine Stimme, und zwar so oft, bis ich genügend Volumen habe, der Rest wird beigemischt, erklärten sie mir. Man bräuchte dafür nur einen einzigen guten »Take«, sprich einen von mir sauber gesungenen Refrain. Wo wir wieder beim Ursprungsproblem waren. Es war zum Mäusemelken. Vermutlich meinte es Ingo gut, als er versuchte, mich motivierend daran zu erinnern, dass ich doch sicherlich schon mal irgendwas vor mich hin geträllert hätte. Unter der Dusche zum Beispiel. Im Kinderchor. Oder wenigstens unterm Weihnachtsbaum. Sechs erwartungsvolle Augen starrten mich an. »Sorry, Jungs, dreimal nein!« Ich war kurz davor zu kapitulieren, als mich plötzlich ein unglaublicher Wille durchzuckte: »Ihr habt recht, jeder kann vier Wörter singen, wenn er will. Lasst loslegen jetzt!«, lächelte ich mit der Gelassenheit des Dalai Lamas kurz vor dem Nachmittagstee. Mamitas Brainwash-Methoden funktionierten wie ein Schweizer Uhrwerk.

Wer hätte das gedacht? Da stand ich also in einem Tonstudio und war dabei, meinen ersten Song aufzunehmen, obwohl ich von Tuten und Blasen beziehungsweise Singen keine Ahnung hatte. Ich gab alles, was nicht viel war, aber neunhundertsiebenundsiebzig Riiiiitmo de la noches später hatte ich’s geschafft: Der Satz saß! Mein Jubel glich dem einer Mutter, die gerade Drillinge auf einem indischen Nagelbrett zur Welt gebracht hatte. Meine Produzenten strahlten vor Freunde und Erschöpfung. Schmerz und Höchstleistung verwandelten sich in Liebe. Zärtlich strich ich mit den Fingern über den abgeranzten Zettel mit dem Refrain. Mein Song-Baby war geboren. Nun sollte ich noch schnell ein paar einzelne Wörter wie »ARRRRIBA« und »BELLISSIMO« sexy ins Mikro säuseln. Hilfe, dass war so gar nicht meins, denn schon beim Modeln verabscheute ich Fotografen, die sich ständig ihrer Verbal-Erektion hingaben: »Jajajjaaaa... gib mir den sexy Blick, sexy, sexy, sexy, roar ... noch mehr Sex bitte!« Schlimm! Wer also vermutet, »sexy« sei mein Hass-Wort Nummer eins, liegt so richtig wie die Butter auf dem Brot. Bei jedem gehauchten »Arrrriba« bekam ich einen Lachanfall. Mir war das unangenehm und peinlich, denn innerlich war ich zu dieser Zeit alles andere als eine Rampensau. Ich weiß nicht mehr, wie lange es dauerte, aber es waren mindestens drei Nervenzusammenbrüche später, als ich es endlich hinbekam. Süffisant pustete ich ein letztes »Adios Amigos« gen Mischpult und verließ erschöpft das Studio. Der Tag war geschafft. Ich war mächtig stolz, die Nummer trotz der hundert Hürden durchgezogen zu haben. Es war erstaunlich, was man aus dem dünnen Sätzchen alles rausgeholt hatte. Der fertige Song lebte nämlich nicht von meiner Stimme, sondern glücklicherweise vom Sound und Beat. Gut gemischt ist halb gewonnen. Die Jungs verstanden ihr Handwerk.

Und plötzlich in den Charts

Rrring! Rrring! Rrring! Wieder klingelte das Telefon. »Guten Tag, East West hier, wir würden Ihnen gerne einen Vertragsentwurf zukommen lassen. Super Hit, den Sie da haben!« Bitte was? Hittfeld war mir ein Begriff, aber Hit? Und das mit meiner Sangeskunst? Ungläubig durchsuchte ich den Raum. Wo bitte war die versteckte Kamera? Das konnte nicht wahr sein, war aber wahr. Ich holte tief Luft, während ich wartete, dass meine Synapsen kalaschnikowartig Endorphine gegen die Hirnrinde schießen. Taten sie aber nicht, weil ich es einfach nicht glaubte. Wie bitte passiert denn so etwas? Mein Produzententeam und die Plattenfirma hatten den Song auf sogenannte Weißpressungen gepackt und an Hunderte Klub-DJs geschickt. Weißpressungen nannte man damals unbedruckte CDs, die voll waren mit neuen Songs. Unser Sound kam bei den DJs fantastisch an und so schoss der Song in den Klubcharts an die Spitze. Woraufhin die Plattenfirma sofort reagierte: Feldmaus unter Vertrag nehmen, Single rausbringen, abkassieren. Klar, die Kohle, die sie mir anboten, war überschaubar, aber das war mir egal. Für vier gesungene Wörter war das trotzdem ein Bomben-Deal. Ich würde nächste Woche »fett charten«, versprach man mir bei Unterschrift. Was so viel heißt wie: Chica, freu dich, der wird abgehen, dein Hit. Und so sollte es sein.

Es war ein wunderbarer Sommer. Die Jungs von Franz Beckenbauer hatten den Weltmeistertitel geholt und ganz Deutschland war in Feierlaune. Ich saß mit Freunden im Auto, als mich die Anmoderation des Radiofuzzis fast gegen einen Baum fahren ließ. »... und für alle die, die Gianna Nanninis Un’estate italiana nicht mehr hören können, kommt jetzt der neue Sommerhit Ritmo de la nochevon Chocolate. Eine neue Band, hinter der sich keine Geringere versteckt, als unsere Miss Hamburg, Veronika Feldbusch! Aber hört selbst ...«, und schon dröhnte der Beat aus den Boxen: »... Rrrrritmoooo ... ritmo de la noche«. Veronika Feldbusch? Hatte er wirklich Veronika gesagt? Dieser dusselige Vorname verfolgt mich schon seit der Krabbelgruppe. Egal wer und wo, aus Verona wurde Veronika. Jeder dachte, er hätte sich verhört, weil Verona, neee, das sei doch eine Stadt in Italien und kein Mädchenname. Früher begannen Unterhaltungen deswegen stets so:

»Also, Veronika, erzähl doch mal ...«

»Nee, nee, ich heiße Verona.«

»Ja, ja, sag ich doch, Veronika!«

Es war zwecklos. Damals hatten die Leute wenig Kreativität, was Vornamen betrifft. Jungs beziehungsweise Mädels hießen Susanne, Anja, Stefan und Matthias. Heute hat sich das verändert, die Individualität, die damals fehlte, geht derzeit sogar als Überdosis in die hormonschwangeren Mutti-Venen. Kein Kindergarten ohne Apfel, Lila, Puppe, Sonne, Heaven, West, Nord und Süd. Aber gut, zurück zum armen Moderator, der in die gleiche Falle tappte: »Und nun Chocolate mit Veronika Feldbusch ...« Ach, wurscht, ich hörte mich und mein achtfachgedoppeltes Stimmchen zum ersten Mal im Radio. Das war alles, was zählte! Veronika, olé!

Langsam realisierte ich, dass es wirklich so kam, wie es East West vorausgesagt hatte. Ich hatte tatsächlich einen Sommerhit. Die Glücksgefühle, auf die ich gewartet hatte, kamen jetzt als Vollrausch in Dauerbeschuss. Ich hätte am liebsten die ganze Welt umarmt. Oder vor Freude gesungen. Aber das wollte ich nun wirklich niemandem antun.

Die Bretter, die das Geld bedeuten

Einige Tage später luden mich meine Produzenten auf ein Konzert von Leila K. ein, die von keinem Geringeren als Prince produziert wurde. Die war damals das heiße Gerät der Europop-Szene. Mächtig beeindruckt von ihrer Knaller-Performance stand ich mit meiner Freundin Sonja, Hayo, Ingo und Alex in der ersten Reihe. Während des dritten Songs schrie mir Hayo ins Ohr: »Gut zugucken, Verona! Das da musst du bald auch können!« Wild hämmerte ich mit dem Zeigefinger gegen die Stirn und drehte mich zu Sonja, die links von mir stand: »Nie im Leben! Der spinnt doch!« Aber Hayo ließ nicht locker: »Überleg doch mal, damit kommst du superviel rum in der Welt!« Mein Gesicht schoss wieder nach links: »Lieber sterbe ich!« Doch Hayo bearbeitete weiter meinen rechten Gehörgang: »... und die ganzen Moneten, die man mit solchen Auftritten scheffelt!« Halt! Sagte er gerade etwas von Kohle? Sofort enterte der Dagobert’sche Wille mein Hirn, schließlich hatte ich die Schule nicht umsonst abgebrochen: »Okay, ich mach das! Was gibt’s genau?« Da ich bereits in den Charts gelistet wäre, bekäme ich mit schlauer Verhandlung bis zu fünftausend D-Mark pro Auftritt. Fünftausend D-Mark?! Ich versank in eine Glückseligkeitsmeditation: Der Himmel öffnete sich, gleißendes Licht fiel in die Halle, alle um mich herum – inklusive Leila K. – verstummten. Andächtig stand ich da und lauschte dem schönsten Geräusch der Welt: das liebreizende Rascheln von Scheinen, während sie sich langsam in meinen Augen stapeln. Halleluja, preiset den Herrn Christensen! Es mag komisch klingen, aber mein ganzes Leben schon visualisiere ich jedes Geschehen in Comicszenen. Ich sehe mich immer als eine Art Goofy: körperlich schlaksig und tollpatschig, geistig komplett gaga und treu, aber schlau genug, sich ein bisschen etwas von Dagobert abzugucken. Ich finde: »Dollarzeichen in den Augen« steht für »über Leichen gehen«, schnuckelige Scheinchen auf den Pupillen hingegen für »pfiffig genug sein, sich ehrlich etwas verdient zu haben«. Der reine Besitz von Geld macht nämlich nicht glücklich, es selbst zu verdienen allerdings sehr.

Zurück in der Realität, drehte ich mich wieder zu Sonja: »Du musst mir helfen! Ab morgen trainiere ich jede Minute!« Zwischen diesem Satz und »lieber sterbe ich«, lagen keine zwei Minuten, denn Hayo sagte ebenfalls, dass ich die fünftausend Kröten komplett für mich allein behalten dürfte. Auch wenn ich zu der Zeit ein echter Allround-Laie in Sachen Textrechte, Musikverträge, Auftrittshonorare oder GEMA war, ich ahnte: Das war ein fairer Deal. Keine Produzentenprovision bei Konzerten, das klang wunderbar. Plausibel erklärten sie mir, dass ich am Song nur minimal beteiligt sei, da ich das Ding weder geschrieben habe noch Geld oder gesangliche Höchstleistungen investiert hätte. Das war okay für mich, allerdings unterschätzten sie mich in Sachen Liveauftritte maßlos. Sie vermuteten: Was soll’s, die Feldmaus hüpft maximal auf acht bis zehn Radiofestivals rum, die paar Penunzen gönnen wir ihr. Mit circa 350 Auftritten bei einer durchschnittlichen Gage von 5000 D-Mark hatten sie wohl nicht gerechnet. Doch so kam es.

Falsch eingeschätzt zu werden war zum Glück schon immer mein täglich Brot. Denn wenn ich eins schnell gelernt habe, dann dass unterschätzt zu werden Gold wert ist. Wer überraschen will, sollte stets tiefstapeln. Logisch: Wenn du sagst, du sprichst kaum Französisch, fragst in Paris aber fehlerfrei nach dem Weg zum Lokal, ist der Sprachpokal deiner. Im Vorfeld aber auf dicke Baguette-Hose machen und dann ständig falsch abbiegen, da man nach Wurst statt dem Weg fragte – Volldeppen-Stempel!

Rapper-Casting auf der Reeperbahn

Mein Hirn ratterte auf Hochtouren, als ich Leila K.s Konzert verließ: Ich muss dunkelhäutige Tänzer finden, denn die bewegen sich am besten. Ich muss mir eine Performance ausdenken, Showoutfits schneidern und ich sollte unbedingt Gesangsunterricht nehmen. Die To-do-Liste hatte kein Ende. Gleichzeitig grübelte ich, wie ich aus der Sache noch mehr Profit schlagen könnte. Mir kam die Idee, dass ich alle meine Bühnenoutfits selbst entwerfe und diese gemeinsam mit Sonja in unserem bereits eröffneten Atelier Immerschön Design schneidern lasse. Natürlich nicht, ohne unser Logo sichtbar zu platzieren, damit das Label bei allen Auftritten promotet wird. Denn den Traum, ein eigenes Atelier zu eröffnen, den hatten Sonja und ich uns zu diesem Zeitpunkt schon erfüllt. Ich malte mir aus, dass, wenn das klappen würde, wir unserem Traum von der Karriere als Designerinnen ein riesiges Stück näher wären. Die Geschäftsfrau in mir schoss beim Gedanken daran mit der ersten Konfetti-Kanone, denn Kleider designen konnte ich ja schließlich viel besser als singen. Als Erstes musste ich jedoch die Performance auf die Beine stellen. Wo sollte ich zwei Breakdance-Boys finden, die rappen können? Ich war ratlos. Sonja und mir blieb nichts anderes übrig, als uns ratzfatz fertig zu machen und Richtung Reeperbahn zu stöckeln, um dort Ausschau zu halten. Da sei schließlich an einem Freitagabend am meisten los, dachten wir sorglos, es schien der ideale Ort, um Rapper zu finden. Naiver hätte man die Sache nicht angehen können. Jeder, der nach dunkelhäutigem Tänzer aussah, wurde von uns angequatscht. Vermutlich waren die Hälfte davon Solarium-Junkies, die ihre Münz-Mallorca-Flatrate zu ausgiebig genutzt hatten und im schummrigen Licht der Reeperbahn deswegen alle aussahen wie Will Smith. Ein schräger Typ folgte auf den anderen. Es war schon weit nach Mitternacht und trotzdem wurde jeder, der ins Schema passte, von uns in Grund und Kopfsteinpflaster getextet. Nicht mal den lokalen Drogendealer erkannten wir. »Hallo! Du da! Halt mal an, wir brauchen ’nen Tänzer!«, flötete ich treuherzig. »Sorry, Zuckerschnecken, von Ecstasy-Pillen mit dem Namen Tänzer hab ich noch nie was gehört«, flüsterte er, öffnete den Mantel und ließ uns einen Blick auf eine Armee bunter Pillen und Pülverchen werfen. Wir guckten wie zwei fleischgewordene Definitionslücken. Was bitte ist das denn alles? Seine dunklen Augen funkelten, als er uns daraufhin lüstern anbot, das Sortiment kostenlos bei ihm zu Hause zu testen. »Nicht so schüchtern, ihr kleinen Mäuse, wir machen es uns richtig nett!« Wir flüchteten. Ohne Rapper, dafür mit jeder Menge Schiss in der Buxx.

In den darauffolgenden Tagen zerbrachen wir uns weiter den Kopf, wer unseren Anforderungen entsprechen könnte. Tatsächlich erinnerte ich mich an einen blutjungen Sportler aus dem Fitnessstudio, den ich immer mal wieder flüchtig grüßte. Kofi sah volljährig aus, war aber noch ein Teenie. Ich machte ihn ausfindig, erklärte, was wir vorhatten, und bat ihn zu uns ins Atelier. Es war ein Jackpot-Tag, denn Kofi kam nicht allein, sondern mit seinem Kumpel Bryan. Ich stellte ihnen in Aussicht, dass sie ab sofort zur Band gehören, wenn sie mich mit einer synchronen Breakdance-Nummer überzeugen. Aufgeregt schob ich alle Kleiderständer zur Seite, damit die Jungs genügend Platz für ihre Performance hatten. Heiliges Tanzmariechen, diese beiden Schüler sahen aus wie durchtrainierte Götter um die Mitte zwanzig. Mein Herz hüpfte vor Entzückung. Noch am selben Tag begannen wir mit dem Training, während Sonja Maß nahm, um für die Jungs ein paar Bühnenoutfits zu schneidern. Wir waren das perfekte Team. Das mit dem Honorar erklärte ich Kofi und Bryan übrigens exakt so, wie ich es mir von meinen Produzenten abgeguckt hatte. Mit einem Businesslächeln auf den Lippen informierte ich sie also, wie das Tanz-Häschen läuft: »Ihr bekommt zweihundertfünfzig D-Mark pro Auftritt, das ist ein bisschen weniger als ich, aber ohne mich wärt ihr ja auch nicht hier. Ihr habt den Song weder geschrieben, produziert noch Kohle investiert. Ihr müsst bei Auftritten lediglich tanzen und rappen, den Rest, wie Verhandlungen, Verträge, Anfahrt und Hotel, das übernehme ich!« Die Jungs konnten ihr Glück kaum fassen: Zweihundertfünfzig D-Mark pro Auftritt – zwei bis drei Auftritte pro Wochenende schafften wir meistens – das war für Sechzehnjährige so viel wie das Jahresgehalt eines Deutsche-Bank-Vorstands. Gedanklich zündete ich eine weitere Konfetti-Kanone, während ich an Sonjas und meinen Löwenanteil dachte. Geld sollte man übrigens immer mit helfenden Freunden teilen. Alles andere macht unglücklich.

It’s Showtime, Baby!

Eine Überdosis Adrenalin blockierte meinen Atem, zitternd lugte ich hinter der riesigen Box hervor. Ich rang nach Luft, aber weder die Bühne des NDR-2-Open-Air-Radiofestivals wurde kleiner noch die Menschenmenge davor. Ich zuckte zurück. »Verona! Jetzt bloß nicht hyperventilieren ...!«, flüsterte ich mir mantramäßig in Dauerschleife zu. Wo hatte ich mich da nur reingeritten? Die Musik setzte ein, Kofi und Bryan sprangen vor die jubelnde Menge, während ich wegen akuter Publikumsparanoia weiter panikte. Lieber Gott, hilf mir! Jetzt! Mindestens ein, zwei endlose Minuten vergingen, als nicht Gott, aber Radiourgestein Ulli Harraß checkte, dass ich mich einfach nicht traute. Kurzerhand rannte er auf die Bühne, nahm meine Hand, zog mich hinter der Box hervor und rief: »... hier ist sie, die zauberhafte Verona Feldbusch!« Ich guckte auf eine nicht enden wollende Menge an Köpfen. Vermutlich alle nur anwesend, um die anderen Bands zu sehen, redete ich mir ein. Schließlich waren von Haddaway über Dr. Alban bis hin zu Culture Beat alles vertreten, was angesagt war. Meine Beinchen zitterten mehr denn je, nervös zupfte ich an meinem selbst geschneiderten Kostümchen, dann legte ich los: »Riiiiitmoooo, ritmooo de la noche ... ah, uh ... ahhh ...« OH NEIN! Alex Christensen hatte uns eine extralange Klubversion für den Auftritt mitgegeben. Blöderweise hatte die Version in der Mitte eine hundertfache Wiederholung von pseudo-erotisch gehauchten »Ahhhs« und »Ohhhs«. Er wusste doch, wie sehr ich es hasste, und das auch noch bei einem Liveauftritt! Egal, Augen zu und durch, auch wenn das irritierte Publikum vermutete, dass ich mich mit dieser Stöhneinlage als Synchronsprecherin für Erotikfilme bewerben wollte. Bei den nächsten Auftritten war ich schlauer, raus mit dem gehauchten Mist! Von da an war ich Profi.

Veronika, der Benz ist da!

Die Buchungen liefen gut und ich nahm mir vor, mit der Show durch die ganze Republik zu tingeln. Dafür brauchte ich aber einen fahrbaren Untersatz, der ein wenig was hermachte, solide war, aber nicht kurz hinter Wuppertal den Geist aufgab. Den Großteil des Geldes, den ich bis dahin mit dem Atelier und dem Modeln verdient hatte, investierte ich deshalb in meinen ersten eigenen Benz. Einen Mercedes 300 Diesel, der bis dahin als beiges Taxi durch Hamburg eierte. Amtliche 12 000 D-Mark blätterte ich für unser luxuriöses Tourauto hin und gönnte mir und meinem neuen Benz on top eine Lackierung in schickem Anthrazit.

Mein damaliger Freund Alain, mit dem ich einige Jahre zusammen war, lebte zu der Zeit noch in seiner Heimatstadt Aachen und besuchte mich nur an den Wochenenden. Jegliche Verhandlungen wuppte ich in der Anfangszeit deshalb alleine, was schwierig war, und so ließ ich mir etwas einfallen, um professioneller zu wirken. Jedes Mal, wenn das Telefon klingelte, täuschte ich vor, meine eigene Assistentin zu sein. Auf Angebote, dass man bereit war, der Musikgruppe Chocolate 3000 D-Mark für einen Auftritt zu bezahlen, gab ich stets zu verstehen, dass ich das erst mit der Künstlerin besprechen müsste. Die Rückrufe waren daran das Beste: »Wunderbar, ich hab mit Verona sprechen können, für 5000 D-Mark wäre sie am Start. Zugaben und Autogrammstunde inklusive. Das bisschen mehr lohnt sich, glauben Sie mir!« Es lief wie am Schnürchen. 5000 Glocken, in meinen Ohren bimmelte es ständig vor Freude. Sofort zückte ich einen Stift und rechnete aus, was mit allen Abzügen inklusive Rapper-Gehälter, Verpflegung, Sonjas Designer-Lohn und Benzin für mich übrig blieb. Ich schaffte mir eine Bauchtasche an, in der ich die Auftrittskohle und jede einzelne Quittung während unserer Fahrten wie ein Hamster hortete. Dazu muss man wissen, dass in den 90ern jeder Disco-Auftritt bar ausgezahlt wurde, und zwar in Form kleiner Scheinchen, die vom Eintrittsgeld stammten. Jedes Wochenende war meine berühmte Bauchtasche so prall wie der Sack einer Känguru-Mama. Die weisen Worte meines Steuerberaters schrieb ich mir deswegen direkt hinter die halbdeutschen Latina-Löffel: »Brutto, nicht netto, auf den durchlaufenden Posten namens Mehrwertsteuer achten, jede Quittung aufbewahren!« Sofort funktionierte ich meine Schuhkartons zum Ablagesystem um, sortierte nach jedem Auftritt die Kohle und packte die Beträge für das Finanzamt fein säuberlich in den Steuerkarton. Ich schrieb alle Einnahmen und Ausgaben penibel genau auf, heftete jede Quittung ab und rechnete alles hundertfach nach. Ich avancierte zum echten Buchhaltungs-Brain.

Mit der Zeit waren wir so viel unterwegs, dass ich befürchtete, Buchungsanfragen zu verpassen, da niemand ans Festnetz ging. Höchste Zeit für eine weitere Investition. Ich kaufte eins dieser riesigen C-Netz-Koffertelefone und bohrte für die Antenne ein Fünf-D-Mark-großes Loch in das Dach meines geliebten Benz. Heute könnte man mit dem Kofferklotz nur noch Leichen in der Alster versenken, damals aber schwamm man mit dem Ding ganz oben auf der Profi-Welle. Etliche Tausende D-Mark legte ich Scheinchen für Scheinchen auf die Ladentheke, um eins der wenigen in Deutschland produzierten Telefone in meinen Händen zu halten. Ich fühlte mich wie Lamborghini-Klaus und Karate-Tommy, denn nur Hamburger Kiez-Größen und Unternehmer-Schwergewichte besaßen diese mörderwichtige Potenzmultiplizierung. Aber ich wollte um Himmels willen keinen Anruf verpassen, und das sollte sich bewähren.

Rrring! Rrring! Rrring! Mein Köfferchen klingelte tsunamiartig Sturm. Eine riesige Auftragswelle schwappte direkt in mein Auto. Die einzig logische Folgeinvestition war demnach ein Rettungsring, schließlich wollte ich nicht im Geld ertrinken. Es war nämlich der Mauerfall, der mir zugutekam. Die Grenze war noch nicht lange geöffnet und der gesamte Osten hatte Nachholbedarf in Sachen Entertainment. Logisch, die Leute feierten die neu eröffneten Discotheken genauso wie ihre frisch gewonnene Freiheit und ich war gerne bereit, ihnen Freude zu schenken. Wir tuckerten von Mecklenburg-Vorpommern bis Thüringen durch jedes noch so kleine Dorf, rissen Hunderte von Kilometern runter, hatten bis zu drei Auftritte an einem Wochenende, schliefen maximal vier Stunden pro Nacht. Meine erste Eigentumswohnung, die am Schulterblatt von Hamburg liegt, ersang ich mir quasi durch den Mauerfall. Danke, Gorbi, Kohl und David Hasselhoff!

Ich machte drei Kreuze, als Alain in Aachen seine Ausbildung als Werbekaufmann abschloss und zu mir nach Hamburg zog. Eigentlich, um Marketing zu studieren, doch mein Business lief so gut, dass ich ihn überredete, parallel zu seinem Studium mein Manager zu werden. Endlich musste ich mich nicht mehr als meine eigene Assistentin am Telefon ausgeben. Jede Anfrage wird seitdem in seinen Händen Gold beziehungsweise Geld wert. Alain wurde damit aber nicht nur zu meinem Manager, sondern auch zu einem echten Familienmitglied. Bis heute ist dieser Mann mein geschäftlicher und freundschaftlicher Fels in der Brandung, jemand, dem ich sehr viel zu verdanken habe.

Die Maus, der Bär und das singende Vögelchen

Trotz unseres Chart-Erfolgs wurmte es mich, dass ich meine Stimme nicht im Griff hatte. Das muss doch zu erlernen sein, dachte ich und suchte mir unter falschem Namen eine klassische Gesangslehrerin. Wer ein bisschen up to date war, kannte den Namen Verona Feldbusch bereits als Frontfrau der Formation Chocolate und als amtierende Miss Hamburg und Miss Germany, keinesfalls wollte ich deshalb von dem Vocal-Coach erkannt werden. Tagträumend starrte ich auf die vor mir liegende TV-Zeitschrift: 18.15 Uhr, Historien-Doku über das im Altertum lebende Sabiner-Volk. Während ich mich fragte, wer denn einen derartigen Langweilkram guckt, wählte ich die Nummer der Gesangslehrerin: »Guten Tag, Sabina Vogel hier, ich müsste dringend das Singen erlernen!«, zwitscherte ich in die Leitung und führte ab da an ein dreimonatiges Doppelleben als Frau Vogel, die verdammt viel in ihre Stimmbänder investierte.

Die Gesangsdozentin war streng, diszipliniert und körperlich so füllig wie ihr Stimmvolumen. Immer wenn ich ihre überdekorierte Porzellanfiguren-Hölle betrat, saß ihre Tochter Constanze bereits mit Schleifchen im Haar wie eine Käthe-Kruse-Puppe auf dem Klavier. Wohin ich auch guckte, überall Mozart-Büsten, Notenständer, Stimmgabeln, Geigenkästen, Streichbögen, Klarinetten, Flöten, Kunst und Kultur. Mittendrin saß ich und schoss im wahrsten Sinne des Wortes den Vogel ab. »Tock, tock, tock, eins, zwei, eins, zwei ...« Mit ihrem Dirigentenstock haute sie sich Dellen in die Schenkel und zeigte dabei warnend auf das Metronom. Metronom? Hörte sich an wie ein fremder Planet und so war es auch: Zwei Welten trafen aufeinander, alles andere als im Takt. Aber ich wollte an mir arbeiten und ließ mich nicht entmutigen. »Gut, Sabina, dann wollen wir mal wieder … Ding! Ding! Ding!, wie ein Specht auf Speed malträtierten ihre Finger die Tasten des Klaviers. »Bitte hoch singen! Dong! Dong! Dong! Und jetzt tief!« Blöderweise waren wir direkt bei meinem Hauptproblem: Seit jeher leide ich nämlich unter einer echten Hochundtiefschwäche. Hoch war in diesem Fall für mich ein riesiger Kerl mit einer tiefen Stimme. Und tief war in meiner Assoziation ein klein gewachsenes Mädchen mit – nun ja – einer hohen Stimme. Bei »hoch« sang ich ergo tief und umgekehrt. Mit dieser Verwechslung trieb ich die Gute in den Wahnsinn. Sie musste sich also etwas einfallen lassen, was auch der größte Gesangsdilettant verstand. »Piiiiep, piiiep, piiiep, das ist die Maus! Brumm, brumm, brumm, das ist der Bär!« Dabei donnerten ihre Flossen jetzt noch energischer auf die armen Tasten ein. Ich schnallte es trotzdem nicht. Sie erklärte mir kurz darauf, dass ich einen Hohlkörper hätte. Ich fand das ganz schön beleidigend, da ich nicht merkte, dass es nicht auf meinen Intellekt bezogen war. Nichtsdestotrotz lief ich Woche für Woche mit eisernem Willen zu den Gesangsstunden. So schmerzhaft es auch war, ich wollte die Grundkenntnisse des Gesangs erlernen, und das klappte. Am Ende wusste ich mit meiner Stimme immerhin bestmöglichst umzugehen. Es war an der Zeit, der Lehrerin die Wahrheit zu sagen. Mein Name sei nicht Sabina Vogel, sondern Verona Feldbusch, begann ich die Sache aufzuklären. Wie angewurzelt saß sie da und starrte mich an: »Verona wer?«