Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: GMEINER

- Kategorie: Krimi

- Serie: Hauptkommissar Stahnke

- Sprache: Deutsch

Eine Mordserie vor Langeoog, in Leer und Oldenburg erregt Aufsehen: Vier Männer sterben oder verschwinden spurlos. Alle besuchten vor Jahren dasselbe Oldenburger Gymnasium und begingen Monate zuvor mit anderen Absolventen ihres Jahrgangs eine feucht-fröhliche Kohlfahrt. Ist dort das Motiv für die Verbrechen zu finden? Die vier Freunde waren oft zusammen mit einem fünften unterwegs. Ist er das nächste Opfer - oder der erste Verdächtige? Hauptkommissar Stahnke braucht eine Weile, um zu erkennen, wie nah die Lösung liegt …

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 370

Veröffentlichungsjahr: 2022

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Peter Gerdes

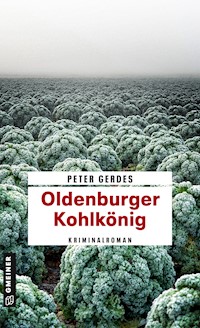

Oldenburger Kohlkönig

Kriminalroman

Zum Buch

Tödliche Grünkohltour Vor Langeoog treibt eine Segeljacht steuerlos im Meer, in der Kajüte das Blut des verschwundenen Eigners. In Leer stirbt der Betreiber eines Fitnessstudios, in Oldenburg werden ein Germanistikprofessor und ein Kieferchirurg ermordet. All das ereignet sich innerhalb weniger Tage. Die Opfer gehörten demselben Abiturjahrgang eines Oldenburger Gymnasiums an und feierten Monate zuvor zusammen mit ehemaligen Mitschülerinnen und Mitschülern eine feucht-fröhliche Kohlfahrt. Was genau spielte sich dabei ab? Und was ist mit der jungen Frau, die ohne Einladung dort auftauchte und offenbar alle Opfer kannte? Die vier Männer gehörten einer Clique an, zusammen mit einem fünften. Wird er der nächste Tote sein – oder war er der Täter? Hauptkommissar Stahnke setzt bei den Ermittlungen nicht nur sein neues Oldenburger Team, sondern auch seine ehemaligen ostfriesischen Kollegen ein. Es dauert eine Weile, bis er erkennt, wie nah die Lösung liegt. Und wie fern zugleich.

Peter Gerdes, 1955 geboren, lebt in Leer (Ostfriesland). Er studierte Germanistik und Anglistik, arbeitete als Journalist und Lehrer. Seit 1995 schreibt er Krimis und betätigt sich als Herausgeber. Im Jahr 1999 übernahm Peter Gerdes die Leitung der »Ostfriesischen Krimitage«. Seine Kriminalromane „Der Etappenmörder“, „Fürchte die Dunkelheit“ und „Der siebte Schlüssel“ wurden für den Literaturpreis „Das neue Buch“ nominiert. Für das SYNDIKAT organisiert er das jährliche Krimifest CRIMINALE.

Impressum

Personen und Handlung sind frei erfunden.

Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen

sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.

Immer informiert

Spannung pur – mit unserem Newsletter informieren wir Sie

regelmäßig über Wissenswertes aus unserer Bücherwelt.

Gefällt mir!

Facebook: @Gmeiner.Verlag

Instagram: @gmeinerverlag

Twitter: @GmeinerVerlag

Besuchen Sie uns im Internet:

www.gmeiner-verlag.de

© 2022 – Gmeiner-Verlag GmbH

Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch

Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0

Alle Rechte vorbehalten

Lektorat: Claudia Senghaas, Kirchardt

Herstellung/E-Book: Mirjam Hecht

Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart

unter Verwendung eines Fotos von: © hk13114 / AdobeStock

ISBN 978-3-8392-7348-7

Prolog

Ich hätte nicht gedacht, dass ich so weit gehen würde. So kenne ich mich nicht. Ich habe das nicht geplant. Aber dann finde ich keine Worte mehr. Meine Stimme schnappt über und versagt. Ich kann nicht anders, ich schlage zu. Ohrfeigen, schnell und hart. Die ersten klatschen ins Ziel, in ein verzerrtes Gesicht. Dann nur noch auf dicke, bunte Unterarme. Er greift nach meinen Handgelenken, aber ich bin flinker und packe ihn an seinem grell flammenden Hals. Jetzt gibt es kein Zurück mehr.

Aber er ist stark, zu stark. Die bunten Arme tauchen von unten zwischen meinen hoch und sprengen meinen Griff. Gefletschte Zähne, gebrüllte Flüche, Speicheltropfen. Wuchtig schlägt er mir meine eigene Deckung ins Gesicht. Ich fühle keinen Schmerz, aber ich taumele, pralle gegen eine Wand. Dinge fallen zu Boden, Glas splittert. Ich fange mich, mache zwei schnelle, federnde Schritte zur Seite, weiche den nächsten Hammerschlägen aus, versuche, in seinen Rücken zu kommen. Und stolpere. Verfluchter Farbeimer, schwer wie Beton! Krachend gehe ich zu Boden. Sehe, wie mein Gegner sich auf mich stürzen will. Blitzschnell rolle ich mich weg, lasse ihn auf den Boden klatschen, stoße dabei gegen eine Aluleiter, die auf mich kippt. Mit einer Hand schleudere ich sie auf meinen Widersacher, mit der anderen stemme ich mich vom Boden hoch. Dort ist die Tür, jetzt wäre die Gelegenheit. Aber ich verwerfe den Gedanken an Flucht. Dafür bin ich nicht hergekommen. Jetzt erst verstehe ich, warum ich eigentlich hier bin.

Er ist schon wieder auf den Beinen, das Gesicht von Hass verzerrt, bückt sich, nimmt etwas aus einem Gestell, wirft hart und präzise. Hanteln. Die bunten Arme zucken. Ausweichen, einmal, zweimal, dann ein Treffer auf die Brust, der mir den Atem nimmt. Ich stolpere rückwärts, beide Arme zur Abwehr erhoben, rempele gegen einen langen Tisch, der umfällt wie ein Spielzeug. Ich selbst falle auch. Das nächste Wurfgeschoss zischt über mich hinweg.

Deckung, ich brauche Deckung! Der Tisch ist ein Witz, bietet keinen Schutz. Der andere ist schon wieder über mir. Im Krebsgang weiche ich zurück, meine Füße rutschen auf einer Papierrolle aus, meine Hände kratzen panisch über den Nadelfilz auf dem Fußboden. Mein Gegner ist da. Ich brauche etwas, irgendwas, um mich zu wehren! Da ist etwas, die Finger meiner rechten Hand krampfen sich darum. Ich reiße das Ding in einem Bogen hoch, bringe es zwischen mich und ihn.

Im nächsten Moment ist alles nass und glitschig. Ein zentnerschwerer Sack nagelt mich am Boden fest. Nein, kein Sack. Er liegt auf mir, besinnungslos. Muss ein Glückstreffer gewesen sein, denke ich, dann erkenne ich, was ich in meiner Hand halte, und lasse es los, als wäre es weißglühend. Ein Messer, warum liegt hier ein Messer, solch ein langes Messer?

Ich wühle mich unter dem Leblosen hervor. Auch dessen bunte Arme sind jetzt rot vom Blut, in der Kehle klafft ein tiefer Schnitt. Er ist tot.

Das wollte ich nicht, will ich denken, aber ich weiß, dass das nicht stimmt. Gewollt habe ich das schon, ich habe es mir nur nicht eingestanden. Geplant schon gar nicht. Jetzt stehe ich da mit der Leiche und dem ganzen Mist, über und über mit Blut besudelt, die Tatwaffe in der Hand. Wie um alles in der Welt komme ich aus dieser Nummer wieder heraus?

Dort steht ein Schreibtisch, halb abgedeckt, darauf ein altes Schnurtelefon. Ob es funktioniert? Das wäre eine Möglichkeit.

Mein Blick wandert durch den verwüsteten Raum, über das Chaos, das ich angerichtet habe. Bis hin zu der Leiche. Und je länger ich schaue, desto klarer wird mir, wie es weitergeht.

1.

Der Nordwestwind pfiff heftig über den offenen Inselstrand, wirbelte Sand auf und scheuchte Wolken von Körnern vor sich her. Sie prickelten auf Thorsten Venemas Wangen und bissen in seinen Augen, sosehr er sie auch zusammenkniff. Tränen rannen ihm übers Gesicht und versickerten in seinem struppigen Bart. Venema widerstand dem Verlangen, sich abzuwenden und dem Wind den Rücken zuzukehren. Sollen sie doch laufen, die Tränen, dachte er trotzig. Ihm war sowieso zum Heulen zumute.

Draußen taumelte ein Segelboot durch die schäumenden Wellen, ohne klaren Kurs, mit hin und her pendelndem Mast, schlagenden Schoten und wild flatternden Segeln. Dem geht es wie mir, dachte Thorsten Venema. Kriegt ständig Schläge von rechts und links, hat keinen Halt und weiß nicht wohin. Der Typ am Ruder musste eine Vollniete sein! Ein unfähiger Lappen. Ob der sich auch ständig selbst beschimpfte?

Eine Hand drängte sich unter seinen Arm. »Was ist, gehen wir?«, fragte seine Begleiterin. »Ich könnte was Warmes vertragen. Oder willst du noch gucken?« Auch sie kniff ihre Augen zu schmalen Schlitzen zusammen. »Sieht so aus, als ob das Boot dort auf den Strand zutreibt. Vielleicht sollten wir jemanden anrufen.«

Ach, Layan, du Wunderschöne, dachte Venema. So aufmerksam und fürsorglich! Aber mir stößt du das Messer in den Rücken. Der Name bedeutete »weich« und »zart«, das hatte er nachgeschlagen. Von wegen! Diese Frau konnte knallhart sein. Innen wie außen. Sie war unverschämt gut trainiert und hatte ihn schon im Armdrücken geschlagen.

Eine querlaufende Welle warf die kleine Segeljacht halb herum und gab den Blick auf das offene Cockpit frei. »Schau doch, da ist überhaupt keiner an der Pinne!«, rief Layan aufgeregt. »Das Boot ist steuerlos! Los, ruf schon deinen Kollegen an!« Ihre Hand hielt seinen linken Oberarm gepackt und presste ihn zusammen. Es schmerzte trotz Pullover und Regenzeug. Thorsten Venema liefen heiße Schauer über den Rücken. Mit der rechten Hand fingerte er sein Smartphone aus der Anoraktasche.

»Polizeidienststelle Langeoog, Buss am Apparat«, dröhnte es in Venemas Ohr. Ja, so musste ein echter Polizist klingen, so musste er auftreten! Selbstbewusst und Autorität ausstrahlend, aber auch zugewandt und hilfsbereit. Sofern der Anrufer ein ernst zu nehmendes Anliegen und somit polizeiliche Hilfe verdient hatte. Falls nicht, würde er es sich gut überlegen, die Staatsgewalt noch einmal mit Banalitäten zu behelligen! All das schwang in diesen Worten mit. Großartig! Thorsten Venema war begeistert und verzweifelt zugleich.

»Hallo? Polizei Langeoog, wer spricht?« Das klang schon eine deutliche Spur bedrohlicher.

»Äh, Venema hier, Oberkommissar Thorsten Venema, Kripo Oldenburg. Moin, Herr Kollege.« Er schwieg einen Moment, gerade lang genug für die Erwiderung seines Grußes, die aber nicht kam. »Ich befinde mich gerade auf der Promenade oberhalb des Strandes, seeseitig, östlich des Drachenstrandes, und beobachte ein Sportboot, das auf die Insel zutreibt. Anscheinend manövrierunfähig. Möglicherweise ohne Rudergänger.«

»Guck mal, der Name!«, rief Layan dazwischen. »Der Bootsname, vorne am Bug! Es heißt Sharin.«

»Der Bootsname lautet Sharin«, wiederholte Venema.

»Danke, Herr Kollege.« Die Antwort ging im Aufheulen einer Bö und dem Prasseln des Sandes beinahe unter. »Das Fahrzeug wurde uns bereits gemeldet. DGzRS1 ist unterwegs. Müssten Sie auch bald sehen können.« Die Stimme des Inselpolizisten, nach dem Abflauen der Sturmbö wieder deutlicher zu verstehen, klang jetzt eine Nuance verbindlicher. »Unsere Secretarius befand sich gerade auf Übungsfahrt westlich von Langeoog, so hat sie einen verkürzten Anmarschweg.«

»Glück im Unglück«, erwiderte Thorsten Venema und reckte suchend den Hals. Noch aber konnte er zwischen den schaumgekrönten Wellen keinen Seenotrettungskreuzer entdecken. »Negativ. Nichts in Sicht«, meldete er.

»Das wundert mich«, sagte der Inselpolizist. »Vormann Peters hat mir doch schon vor fünf Minuten durchgegeben, dass sie den Sportstrand querab hätten. Sind Sie sicher, dass nichts in Sicht ist, Herr Kollege?« Er klang skeptisch.

Der hält mich wohl für blind, ärgerte sich Venema. Traut der mir nicht? Warum trauen mir die Leute nie etwas zu? Stahnke ist genauso. Immer zweifeln, immer alles infrage stellen, was ich sage und mache! Er starrte in die besagte Richtung, bis seine Augen tatsächlich tränenblind waren und alles verschwamm. »Da ist nichts!«, bellte er in sein Smartphone. »Ich würde doch wohl einen ausgewachsenen Seenotrettungskreuzer nicht übersehen!«

Der Inselpolizist räusperte sich. »Unsere Secretarius ist ein Boot der Zehn-Meter-Klasse«, sagte er. »Also kaum größer als der Havarist. Nicht, dass Sie nach einem Kreuzer wie der Hermann Marwede Ausschau halten! Die ist 46 Meter lang und operiert vor Helgoland. Die könnte unsere Secretarius als Beiboot an Bord nehmen. Aber in Strandnähe wäre solch ein Riese fehl am Platz.«

Venema wischte sich über die Augen. Na klar, da war etwas, ein Schemen in Weiß, Grün und Orange, der in den Wellen einen taumelnden Veitstanz vollführte. Jetzt, da er wusste, wonach er gucken musste, sah er es sofort. Das musste das Rettungsboot sein. Anscheinend brauche ich immer einen, der mir sagt, was Sache ist, dachte Venema. Gewöhnlich ist das Stahnke, aber wenn der nicht da ist, tut es auch irgendjemand anderes. Wie unselbstständig bin ich eigentlich?

»Schau bloß, wie der Kleine durch die Wellen nagelt!« Layan hatte das kleine Boot der Seenotretter ebenfalls entdeckt. »Der hat ja mehr Wasser an Deck als unterm Kiel! Ob er das Segelboot noch rechtzeitig erwischt? Nicht, dass die beide auf Grund laufen!«

Gut beobachtet, dachte Venema, diese Gefahr bestand. Überhaupt war es fraglich, wie die Seenotretter das steuerlose Boot auf den Haken nehmen wollten; es war niemand an Deck, der eine Schleppleine hätte annehmen können! War die Besatzung auf See über Bord gegangen? Nicht auszuschließen, vor allem, wenn es ein Alleinsegler gewesen war. Vielleicht aber war doch noch jemand an Bord, lag verletzt und bewegungsunfähig in der Kajüte. Daher würden die Retter alles versuchen, um eine Strandung zu verhindern.

Unmittelbar vor der Brandungszone war die Nordsee etwas ruhiger, waren die Wellen ein wenig niedriger. In diesen Bereich dümpelte die steuerlose Jacht soeben hinein, dicht gefolgt von der Secretarius, deren Bugwelle nur so schäumte. Sie näherte sich dem Havaristen von der Leeseite her. Eine stämmige Gestalt, knallbunt und unförmig in Regenzeug und Schwimmweste, stand auf dem Vordeck und klammerte sich mit einer Hand an der Reling fest. In der anderen Hand hielt sie eine Art Lanze. Lanze, was sollte denn das? Wollte der Mann die Jacht harpunieren?

»Guck mal, jetzt angelt der sich die treibende Leine!«, rief Layan neben ihm. »Clever, so können sie das Boot doch noch abschleppen, ohne vorher an Bord übersetzen zu müssen. Das hätte bestimmt zu lange gedauert.«

Ach so, ein Peekhaken war das! Von wegen Lanze. Thorsten Venema biss sich auf die Lippen. Da war er gerade noch um eine Blamage herumgekommen! Wenigstens vor Layan. Vor sich selber jedoch nicht, und das war schlimm genug.

Längst hatte sich um sie herum ein Trüppchen Schaulustige zusammengefunden, reckte Hälse und Handys, filmte und knipste, was die Akkus hergaben – angesichts der Entfernung mit zweifelhafter Aussicht auf Erfolg. Es reichte immerhin für einen chorhaften Aufschrei wohligen Entsetzens, als der unförmige Mann auf dem Vordeck der Secretarius kurz den Halt verlor und über die Reling in die aufgewühlte See zu stürzen drohte. Jedenfalls dachten das alle. Aber weit gefehlt, denn im nächsten Moment zog der Mann seinen Peekhaken ein, an dessen Ende das gespleißte Auge der Festmacherleine des Havaristen baumelte. Schon hangelte sich der Seenotretter zum Heck seines Bootes, während der Steuermann das kleine, hoch motorisierte Fahrzeug bereits wie auf dem Teller wendete.

»Jetzt hat er die Leine belegt«, kommentierte Layan. »Guck mal, er zieht schon an, das Tau kommt steif! Hoffentlich ruckt es nicht zu hart, sonst bricht die Leine, und alles war umsonst.« Vor Aufregung hüpfte die junge Frau auf der Stelle, ohne Venemas Arm loszulassen. Fast wäre der Oberkommissar mitgehüpft. Warum eigentlich nicht? Warum war er nie so spontan? Angst vor Kontrollverlust? Er sollte sich viel öfter gehen lassen, nahm Venema sich vor. Aber da war der richtige Augenblick auch schon vorbei.

Tatsächlich kam die Leine so steif, dass man förmlich sehen konnte, wie sie unter der Last knarrte, obwohl der Wind natürlich nach wie vor jeden Laut verwehte. Aber die Wassertropfen, die aus dem straff gespannten Tau herausgepresst wurden, konnte man erkennen. Zum Glück verfügte der Steuermann der Secretarius über genügend Erfahrung, um den Zug so zu dosieren, dass die Leine standhielt. Das Schraubenwasser schäumte, der Bug der Jacht schwang herum, und schon war der kleine Schleppzug unterwegs, weg vom Strand, weg von der drohenden Strandung.

»Und wohin jetzt?«, fragte Layan.

»Zum Langeooger Hafen vermutlich«, erwiderte Venema. »Um das Boot genauer zu untersuchen und nachzuforschen, was aus der Besatzung geworden ist. Vielleicht treiben die Leute noch irgendwo draußen.« Er zog seinen Kopf ein, weil genau in diesem Moment ein Hubschrauber über ihre Köpfe hinwegbrauste. ›SAR‹ stand groß auf seinem Rumpf, Search and Rescue, suchen und retten. Die Rettungsbootbesatzung hatte also längst die fliegenden Kollegen alarmiert. Oder hatte sein Inselkollege Buss das besorgt?

Layan lachte. »Natürlich schleppen die die Jacht in den Hafen! Wohin auch sonst. Aber das meinte ich nicht.« Sie zog den Reißverschluss ihrer Jacke bis ganz unters Kinn. »Mir ist kalt, ich brauche etwas Warmes. Von wegen schöner Sommertag auf einer Ostfriesen-Insel! Hier gehen die Kalender wohl anders. Komm, wir setzen uns irgendwo rein!«

Thorsten Venema warf einen letzten Blick auf den Schleppzug, der sich taumelnd seinen Weg durch die Wellen bahnte, dann ließ er sich mitziehen. War er jetzt auch noch schuld am miesen norddeutschen Wetter? So hatte Layan das nicht gesagt, aber so war es bei ihm angekommen. Irgendwie kam immer alles bei ihm so an.

Die junge Frau hatte es eilig, und Thorsten Venema musste sich sputen, um mit ihr Schritt zu halten. Er bewunderte ihren elastischen Gang, ihren raumgreifenden Schritt, ihre selbstbewusste Art, ganz selbstverständlich die Richtung zu bestimmen. Sie ist einfach toll, dachte er. Das Herz blutete ihm dabei.

Er hatte es sich so schön vorgestellt. Ein wunderbarer Tag am Inselstrand, Salz und Sonne auf der Haut, innige Gespräche und tiefe Blicke, ein paar beiläufige Berührungen. Irgendwann wäre der Moment da gewesen, ihr zu sagen, was ihm auf der Seele brannte. Dass er immer öfter von ihr träumte, kaum noch an etwas anderes denken konnte, so in der Art eben, schwülstiges Zeug, unerträglich eigentlich, solang Sender und Empfänger nicht im Einklang waren. Hatte er schon öfter versucht, und manchmal hatte es auch geklappt. Aber so weit war er diesmal nicht gekommen, gar nicht einmal nur des unverhofft schlechten Wetters wegen. Gischtiger Regen im Gesicht statt sonnenverwöhnter Haut! Sondern wegen des Einklangs. Von dem konnte überhaupt keine Rede sein.

Schon auf der Fähre ging es los. Sie war abwesend, hörte gar nicht richtig zu, als er ihr das Wattenmeer erklären wollte. Was ist, hatte er gefragt. Darauf sie: Ich mach mir Sorgen. Weswegen? Wegen Alan. Bäng! Layan machte sich also Sorgen um ihren Ex-Freund. Ganz toller Auftakt für einen Romantiktrip!

Das Thema klebte wie Kaugummi und zog auch solche Fäden. Alan Kaya, der Mann mit der schweren Kindheit, ladida! Der am Alten Gymnasium in Oldenburg so gemobbt worden war, bis er sitzenblieb und neue Freunde fand. Der nach dem Abitur nach Berlin ging, wo er bald sein Pädagogikstudium abbrach und lieber Türsteher wurde. Passte wohl besser zu seinem Hobby, dem Bodybuilding. Layan beschrieb ziemlich detailliert, wie dieser Alan seinen Body ausgebildet hatte. Spätestens da war bei Thorsten Venema jede Romantik verflogen. Weswegen sich Layan überhaupt Sorgen um Alan machte, bekam er kaum mit. Geschäftliche Probleme, finanziell übernommen, na und? Beamte hatten es auch nicht leicht. Seit Tagen telefonisch nicht erreichbar, auch über WhatsApp nicht? Soso. Da hat ihm wohl einer das Ladegerät für sein Smartphone gepfändet, dachte Venema, aber er sprach es nicht aus.

Layan blieb vor dem Café Leiß stehen, winkte ihn ungeduldig heran und schob ihn hinein. Hastig bestellte sie heiße Schokolade mit viel Sahne. Venema orderte einen Milchkaffee. Während sie warteten, hielt sie ihren Blick auf ihr Handy gesenkt, tippte und wischte in einer Tour. »Warum meldet der sich denn nicht«, zischte sie mit geschürzten Lippen und gebleckten Zähnen. Klingt nicht nach Lover, dachte Venema, eher so, als schulde er ihr Geld. Noch glomm der Funke der Hoffnung.

Draußen prasselte Regen gegen die Scheiben. Längst war im ganzen Raum kein Stuhl mehr frei; immer wieder scheuchte das Wetter weitere Spaziergänger herein. Die Bedienung fragte nach weiteren Wünschen, wollte eindeutig Platz schaffen, Umsatz war Umsatz. Venema und Layan sahen sich an; es war der erste Blick, den sie tauschten, seit sie das Café betreten hatten. »Lass uns gehen«, sagte die junge Frau. »Wenn wir uns beeilen, kriegen wir die Inselbahn und die Fähre noch.« Bedauernd hob sie ihre Schultern: »Ich habe einfach keine Ruhe.«

Venema nickte und zückte sein Portemonnaie. Wenigstens ein Moment des Einvernehmens, dachte er, während er zahlte. Besser als nichts. Nicht viel besser, aber immerhin.

Auf dem Langeooger Bahnhof herrschte Gedränge, die bunten Waggons der Inselbahn waren voll. Offenbar flohen viele Tagesgäste, vom schlechten Wetter überrascht, früher als geplant aufs Festland. Venema und seine Begleiterin ergatterten die letzte freie Sitzbank im vordersten Wagen, ganz dicht an der halb offenen Tür zur Plattform, wo die Raucher standen. Stinkender Qualm zog heran. Layan rümpfte ihre Nase, rückte ganz dicht an Venema heran und drückte ihr Gesicht in seinen wollenen Schal. Für ein paar Augenblicke vergaß er, wie hart die Holzbänke waren und wie unbequem die anatomisch widersinnig geformten Rückenlehnen. Zum ersten Mal bedauerte er, dass die Fahrt zum Fährhafen nur ein paar Minuten dauerte.

Während sie beim Fährterminal anstanden, umrundete gerade das Seenotrettungsboot Secretarius die Mole, die havarierte Segeljacht mit dem Namen Sharin in Schlepp. Im ruhigeren Wasser des Hafens schlingerte das Segelboot nicht mehr, aber die im Wind flatternden Segel mit ihren wild schlagenden Schoten ließen es trotzdem zerzaust und hilflos aussehen. Der Schleppzug steuerte den Betonschwimmsteg der Seenotretter an; der unförmig wirkende Mann, der vorhin die Schleppleine mit dem Peekhaken geangelt hatte, machte sich gerade daran, diese Leine zu verkürzen und den Havaristen näher heranzuholen. Anscheinend wollte man das Segelboot längsseits nehmen.

»Nun komm.« Layan zog an seinem Arm. Die Warteschlange bewegte sich, vor ihnen war schon eine Lücke entstanden. Die Fähre begann sich zu füllen.

Venema gab sich einen Ruck. »Weißt du was – fahr du doch schon vor. Ich nehme die nächste Fähre.« Mit einem Kopfnicken wies er hinüber zum Seenotrettersteg: »Ich will erst wissen, was da los ist. Sonst lässt mir die Sache doch keine Ruhe.«

Er hatte mit einem Schmollen gerechnet oder mit Vorwürfen. Layan aber lächelte ihn an. »Versteh ich gut«, sagte sie. »Mir lässt das mit Alan auch keine Ruhe. Sowie ich drüben auf dem Festland bin, fahre ich zu ihm und überzeuge mich, dass es ihm gutgeht.« Sie verzog ihren Mund: »Aber wie kommst du nach Hause?«

»Mit der Bahn, kein Problem.« So hatte er sich die Rückfahrt nicht vorgestellt, als er heute früh in Oldenburg zu ihr ins Auto gestiegen war, in ihren flotten roten Peugeot, voller romantischer Erwartungen. Aber manchmal war das Leben eben eine Bitch. Das war für Thorsten Venema keine ganz neue Erfahrung.

Sie verabschiedeten sich mit Handschlag, keine Umarmung, kein Kuss. Immerhin ruhte ihre Hand länger als üblich in seiner, und als sich ihre Finger lösten, spürte er die Andeutung eines Streichelns. Immerhin etwas – wieder einmal.

Auf dem Weg zum Anlegesteg straffte er sich äußerlich wie innerlich. Diese Seenotretter waren bestimmt handfeste Kerle, die er davon überzeugen musste, ihm Zutritt zu der havarierten Jacht zu gewähren. Sein Dienstausweis allein könnte nicht ausreichen, fürchtete er; auf jeden Fall war energisches Auftreten erforderlich. Am besten, er gab sich so, wie sein Inselkollege am Telefon geklungen hatte. Hoffentlich bekam er das hin.

Als er den Steg erreichte, waren die beiden Boote bereits festgemacht. Der unförmige Retter, der seine Schwimmweste abgelegt hatte und nicht mehr ganz so unförmig aussah, mühte sich gerade damit ab, die flatternden und laut knatternden Segel einzuholen. Ganz schön groß, diese Kunststoffdinger, stellte Venema fest. Wenn der Wind da hineinfuhr, kostete es eine Menge Kraft, um sie zu bändigen. Gefährlich war es auch, denn diese Segel flatterten nicht nur, sie teilten auch schmerzhafte Schläge aus. Die Flüche des Seenotretters legten Zeugnis davon ab.

Aber sagte man bei Segeln überhaupt »flattern«? Bei Fahnen vielleicht, aber sicher nicht bei Segeln. Sein Vorgesetzter, Hauptkommissar Stahnke, erzählte öfter mal vom Segelsport. Wie sagte der noch, wenn es um flatternde Segel ging?

Er sagte »killen«. Ja, das war das Wort. Wenn ein Segelboot nicht richtig am oder vor dem Wind lag, dann killten die Segel. Merkwürdige Begrifflichkeit! Killen hieß doch töten. Was hatte flattern mit töten zu tun? Bestimmt gab es eine harmlose Erklärung – flatternde Segeln killen den Vortrieb und damit die Geschwindigkeit eines Schiffes oder so, reimte Venema es sich zusammen. Aber ein merkwürdiges Gefühl blieb doch.

»Moment! Wo wollen wir denn hin, junger Mann?«

Venema, der gerade seinen Fuß auf das obere Ende des Stegs gesetzt hatte, erstarrte in der Bewegung. Was für eine Stimme, was für eine Autorität! Die Wirkung war absolut magisch, fand er. Der Mann, dem diese Stimme gehörte, sah allerdings nicht wie ein Magier aus, sondern wie ein korrekt uniformierter Polizeibeamter, etwas mehr als mittelgroß, mit breiten Schultern und kräftigen Armen, deren Muskeln man sogar durch den festen Stoff der Uniformjacke erahnen konnte. Die blonden Haare waren zu kurz gestutzt, als dass der Wind sie großartig hätte zausen können. Seine Uniformmütze trug der Inselpolizist vorsichtshalber unter dem Arm.

Oberkommissar Thorsten Venema zückte seinen Dienstausweis und stellte sich vor. »Ich war Zeuge der Bergung«, erläuterte er. »Sie erinnern sich vielleicht an unser Telefonat? Jetzt wollte ich meine Hilfe anbieten.«

Der Inselpolizist runzelte die Stirn; seine Augenbrauen krochen aufeinander zu wie zwei borstige Raupen. »Aus Oldenburg?«, knurrte er. »Wo Stahnke jetzt ist? In welchem Fachkommissariat arbeiten Sie da denn?«

»Hauptkommissar Stahnke ist mein direkter Vorgesetzter«, erwiderte Venema. Er hatte gehofft, dass diese Information sein Gegenüber freundlicher stimmen würde, aber das Gegenteil war der Fall. Der Inselpolizist funkelte ihn vielmehr an, als hätte er ihm etwas weggenommen.

»Sie sind der Kollege Buss, richtig?«, fragte Thorsten Venema. »Ich habe Ihren Namen leider nicht genau verstanden.«

Endlich begannen sich die Gesichtszüge von Oberkommissar Buss zu lösen. »Keine Wunder«, sagte er, »ich habe mich überhaupt noch nicht vorgestellt. Lüppo Buss. Ich bin hier die Polizei.« Mit dem Anflug eines Lächelns fügte er hinzu: »Vielen Dank für das Hilfsangebot. Keine Sorge, neugierig bin ich auch.«

Gemeinsam betraten sie den Schwimmsteg. Der Vormann der Secretarius hatte sie schon bemerkt und schickte sie mit einer Kopfbewegung weiter zum längsseits liegenden Havaristen. Das Erste, was die beiden Beamten dort sahen, war ein ausladendes Hinterteil in orangefarbener Regenschutzverpackung, das im Niedergang zur Kajüte zu stecken schien. Das zweite Besatzungsmitglied des Seenotrettungsbootes schien ebenfalls neugierig zu sein.

»Moin. Nichts anfassen!«, rief Lüppo Buss, während er das Seitendeck der Sharin betrat. »Ist da jemand drin? Sollen wir die Sanis rufen?«

Die Antwort war unverständlich. Venema hörte nur ein dumpfes Brummen. »Was ist?«, fragte auch er. »Brauchen wir hier einen Arzt?«

Das orangefarbene Gesäß gab den Niedergang frei. Ein Gesicht tauchte auf, das Gesicht des Seenotretters, nicht wettergegerbt, sondern unnatürlich blass, mit einem Stich ins Grünliche. Im nächsten Augenblick hing dieses Gesicht über der Reling und erbrach sich ins Hafenwasser. Das laute Würgen übertönte sogar das Gekreisch der Möwen.

Buss und Venema wechselten einen Blick. Der Inselpolizist zog ein Knäuel Latexhandschuhe aus der Jackentasche und reichte auch seinem Kollegen ein Paar. Dann nahm er seine Taschenlampe und richtete ihren starken Lichtkegel in die Kajüte hinein.

Da drin sah es aus wie in einem Schlachthaus. Die beiden Kojen, der klappbare Tisch dazwischen, die kleine Pantry mit dem zweiflammigen Gaskocher, der Kartentisch und das kleine Regal mit Handbüchern und Funkgerät, alles war voller Blut. Auch der Teppichläufer auf den Bodenbrettern schien mit Blut getränkt zu sein. Einige Schranktüren waren geöffnet, der Inhalt lag überall verstreut, Töpfe und Konserven, zerbrochene Tassen und Gläser, dazu lose Kartoffeln, Kohl und andere Lebensmittel. In der Kajüte herrschte das pure Chaos, und der Geruch, der den beiden Polizisten entgegenschlug, rundete den Eindruck ab. Kein Wunder, dass selbst dem abgehärteten Seemann Nerven und Magen versagt hatten.

Ehe Venema in seinen eigenen Magen hineinhorchen konnte, hörte er Lüppo Buss fragen: »Niemand zu sehen. Oder sehen Sie jemanden?« Er ließ den Lichtkegel seiner Lampe durch die Kajüte wandern, in alle Ecken und auch unter das niedrige Vordeck. Dort befanden sich zwei weitere Kojen, auf denen aber keine Matratzen lagen, sondern Segelsäcke, Taurollen und weitere Schiffsausrüstung. Ein Mensch war nirgends zu erkennen.

»Was ist unter den Kojen?«, fragte Venema. »Könnte dort jemand sein?«

Lüppo Buss schüttelte den Kopf. »Da drunter sind Wassertanks«, sagte er und deutete auf die Kojen in der Hauptkajüte, »das ist immer so, schon aus Gewichtsverteilungsgründen, Bootsschwerpunkt und so. Unter den Vorderkojen ist zu wenig Platz, da passen höchstens ein paar Klamotten drunter.«

»Aber wenn hier niemand ist …« Venema verstummte.

»… wo kommt dann das viele Blut her?« Der Inselpolizist nickte. »Grob geschätzt sind das mehrere Liter. Solch einen Blutverlust überlebt keiner! Jedenfalls nicht, wenn das Blut von ein und derselben Person stammt.«

»Das lässt sich feststellen«, murmelte Venema. »Ich könnte gleich mal die Kriminaltechnik verständigen.«

»Welche denn? Die Oldenburger?« Jetzt lächelte Lüppo Buss wirklich. »Nee, lass mal, für uns ist die Polizeiinspektion Aurich/Wittmund zuständig. Ich ruf da selber an.« Er zog sich in den hinteren Bereich der offenen Plicht zurück, hockte sich auf die Süllkante und holte sein Smartphone aus der Tasche.

Thorsten Venema musterte den vorderen Teil des Cockpits, das wie eine Wanne aus Polyester geformt war, mit einer hohen Stufe, die die Kajüte vor dem Eindringen von Seewasser schützen sollte, falls einmal eine größere Welle den Außenbereich überflutete. Achtern gab es Ventile, durch die solches Wasser wieder abfließen konnte, die aber keins von außen hereinließen. Nirgendwo in diesem Bereich waren Blutflecken zu sehen, jedenfalls nicht mit bloßem Auge.

Er ließ sich von dem telefonierenden Inselpolizisten die große Taschenlampe reichen und leuchtete noch einmal den Innenraum ab. Im Lichtkegel blitzte eine Messerklinge auf. Konnte das die Waffe sein, mit der diese große Menge Blut vergossen worden war? Venema versuchte, sich die Szene vorzustellen. Zwei Personen, die normale Besatzungsstärke für eine Segeljacht dieser Größe, ein Paar vielleicht oder auch Freunde, Kollegen, ganz egal. Ein Segeltörn auf der Nordsee, dann Streit. Vielleicht ganz spontan, vielleicht aber auch ein verdrängter Konflikt. Der Streit eskaliert, schaukelt sich hoch, genau wie die See bei plötzlich schlechter werdendem Wetter. Dann der Griff zum Messer, der tödlich endende Kampf. Einer von beiden blutet aus, die Leiche geht über Bord. Wellen schlagen ins Cockpit und waschen draußen alle Spuren weg. Und der Täter …

Tja, wo bleibt der Täter? Was wird aus dem? Wurde er ebenfalls verletzt, übernimmt sich beim Wuchten der Leiche, wird ohnmächtig und geht mit über Bord? Vorstellbar wäre das, aber auch realistisch?

Venema leuchtete noch einmal in die düstere Kajüte, suchte mit dem Lichtkegel nach der blitzenden Klinge, fand sie, inspizierte sie genauer. Ein Brotmesser mit Sägeklinge, vorne stumpf. Besteck lag darum herum verstreut, Löffel, Gabeln, eine kleine Suppenkelle. Nicht weit weg die Schublade, in der alles zusammen gelegen hatte, ehe der Sturm sie herausriss. Oder wer auch immer. Jedenfalls halfen Schnellschüsse hier nicht weiter, entschied der Oberkommissar, nahm sein Smartphone und machte eine Serie von Fotos von dem blutigen Chaos in der Kajüte, um sich später noch einmal alles in Ruhe anschauen zu können.

Der Inselpolizist beendete sein Telefonat. »Die Kriminaltechnik kommt mit der nächsten Fähre«, berichtete er. »Allerdings nur die. Kein Ermittlerteam. Urlaubszeit, viele Ausfälle wegen Krankheit, die haben keine Leute.« Er zuckte mit seinen breiten Schultern: »Ich soll mir erst einmal selbst helfen, haben sie gesagt. Ich wüsste doch inzwischen, wie das geht.«

Er fixierte sein Gegenüber. Venema starrte zurück. Sag nichts, beschwor er sich selbst. Stahnke zieht mir die Ohren lang! Wir haben auch so genug zu tun. Außerdem Layan, die Sache ist noch nicht gelaufen, aber ich muss mich kümmern. Also ab ans Festland und auf die Bahn! Hier habe ich alles gesehen, was ich sehen wollte.

Lüppo Buss schluckte. Dann sagte er mit rauer Stimme: »Ich könnte Hilfe gebrauchen.«

»Natürlich«, antwortete Thorsten Venema, ohne zu zögern. »Sehr gerne.«

1 Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger

2.

Erst wusste Stahnke gar nicht, was der Wecker von ihm wollte. »Kleiner Schreihals«, knurrte er ihn an und gab ihm eins drüber. Dann rollte er sich auf die Seite, schwang die Beine aus dem Bett und richtete sich auf. Sonnenstrahlen fanden ihren Weg durch die Lamellen der Jalousie und ließen ihn blinzeln. Er rieb sich die Augen. Wie weiter? Tee oder Kaffee? Immer diese Entscheidungen! Er stand auf und reckte sich, versetzte dabei der Deckenlampe einen Stoß, dass es staubte. Dann schlurfte er in die Küche.

Natürlich Kaffee. Morgens immer Kaffee, den Rest des Tages Tee. Die Ostfriesen waren die leistungsfähigsten Teetrinker der Welt, 300 Liter pro Kopf und Jahr, da wollte er nicht zurückstehen. Auch wenn er jetzt Butenostfriese war. Ostfriese in der Diaspora. Oldenburg war nicht weit weg von Ostfriesland und dennoch eine andere Welt.

Sein Smartphone klingelte. Sein privates, nicht sein Diensthandy, trotzdem war es bestimmt dienstlich. Es war immer dienstlich, seit er wieder in Oldenburg war. Wer sollte ihn auch privat anrufen, Sina etwa? Die hatte ihm schon alles gesagt. Oder Marian? Der sollte sich hüten!

»Stahnke«, meldete er sich. Seine Stimme klang vertretbar. In seiner letzten Solistenphase hatte er sich gehen lassen, aber so richtig. Diesmal war er vorsichtiger. Natürlich auch älter. Drei Glas Wein am Abend, das hörte man morgens nicht.

»Moin, Chef. Alles gut? Ich müsste dich mal sprechen.« Nidals Stimme. Nidal Ekinci, netter junger Kollege, vielversprechend, dachte Stahnke. Kleiner Feuerkopf, da muss man ein bisschen aufpassen. Und wenn hübsche Frauen ins Spiel kommen. Aber sonst … Moment mal. Der Mann gehörte doch zum Leeraner Team! »Nidal, was gibt’s? Hast du Probleme?«

»Stimmt, habe ich.« Der junge Oberkommissar druckste herum. »Ich brauch deinen Rat. Und ich weiß nicht, wen ich sonst fragen soll.«

»Du brauchst meinen Rat? In einer privaten Angelegenheit?« Stahnke goss sich Kaffee ein. Die Antwort kannte er schon.

»Privat? Wie kommst du denn … ach so, aber nee … nicht privat.«

»Hör mal, Nidal, du erinnerst dich, dass ich jetzt in Oldenburg bin?«, fragte der Hauptkommissar. »Andere Inspektion, andere Zuständigkeit! Ist ja rührend von dir, dass du immer noch bei mir durchklingelst, aber das geht so nicht, leider. Frag Oliver. Oder meinen Nachfolger!«

»Oliver Kramer ist weg, auf Lehrgang.« Nidal Ekinci stöhnte. »Ohne den läuft hier überhaupt nichts rund. Deine Stelle ist nämlich immer noch unbesetzt! Einen Nachfolger gibt es also nicht. Schmitz, den sie zur Vertretung hergeschickt hatten, ist längerfristig erkrankt. Und Dedo de Beer frage ich bestimmt nicht! Dann schon lieber Rieken oder van Dieken.«

»Um Himmels willen!« Stahnke musste lachen. Die beiden Graubärte vom Streifendienst um Rat fragen? Wie verzweifelt musste der arme Nidal sein! Der Junge tat ihm leid, und er bedauerte seinen Lachanfall. »Dann schieß mal los«, sagte er versöhnlich. »Wie kann ich helfen?«

»Könntest du … herkommen?«, bat Ekinci kleinlaut.

Stahnke seufzte tief. Kleiner Finger, ganze Hand! Dabei hatte er eigentlich auch so genug zu tun. Aber gesagt war gesagt. »Wohin genau?«, knurrte er. Ekinci beschrieb es ihm. Stahnke runzelte die Stirn.

Dann rief er Venemas Diensthandy an. Es dauerte, bis sein Kollege endlich ans Telefon ging. »Was ist los, pennen Sie noch?«, schnauzte der Hauptkommissar.

»Nein, ich bin quasi schon bei der Arbeit.« Venema war kaum zu verstehen, seine Stimme klang rau und verzerrt. Warum war die Verbindung so schlecht?

»Sehen Sie zu, dass Sie in die Dienststelle kommen«, befahl Stahnke. »Um 10 Uhr ist Besprechung, nichts Großartiges, aber wir sollten präsent sein. Ich bin verhindert. Muss nämlich, äh … einen Kollegen unterstützen.«

»Ich ebenfalls. Darum …« Venemas Worte wurden von Funkstörungen und Aussetzern bis zur Unkenntlichkeit zerhackt.

»Nichts verstanden!«, rief Stahnke ins Telefon. »Noch einmal!«

»Ich bin noch auf Langeoog«, wiederholte Venema, der jetzt besser zu verstehen war. »Einen Kollegen unterstützen. Darum schaffe ich es auch nicht bis 10 Uhr ins Büro.«

»Auf Langeoog?« Stahnke sprang auf. Was fiel dem Jungspund ein? »Langeoog ist nicht unser Beritt!«, schimpfte er. »Das ist die Zuständigkeit von Aurich/Wittmund! Lassen Sie bloß die Finger davon. Was ist das überhaupt für ein Fall? Hat der irgendwas mit Oldenburg zu tun?«

»Tja, was soll ich sagen – das hat er tatsächlich«, antwortete Venema.

Stahnke plumpste zurück auf seinen Stuhl. »Bericht«, knurrte er. Dann hörte er schweigend zu.

3.

Leer, Abfahrt Ost. Vorbei. Dann das Autobahndreieck, wo es nach Emden und Norden ging. Geradeaus weiter, Richtung Abfahrt Nord. Ah, da war er ja, der alte Bölkpahl! Vielmehr der Fernmeldeturm Nüttermoor. Immer noch 160 Meter hoch und kerzengerade wie eine riesenhafte Kompassnadel, die unbeirrt nach Norden wies. Als sei noch nie ein Sportflugzeug im dichten Nebel dagegen gekracht – was tatsächlich einmal der Fall gewesen war. Für das Flugzeug fatal, dem Turm war’s egal. Stahnke verspürte heimatliche Gefühle.

Die Abfahrt hätte er darüber beinahe verpasst, blinkte erst im letzten Moment. Wo war denn dieser andere hohe und schlanke Turm geblieben, die ehemals weithin sichtbare Werbung für den Emspark? Weg, verschwunden, ersetzt durch eine kleineren mit einem schnöden dreieckigen Werbeklotz drum herum. Wie stillos! Kaum war er ein paar Monate fort, schon fingen die Leeraner an, ihre Stadt zu verändern. Ohne ihn zu fragen. Also wirklich!

Er fuhr ab, blinkte rechts, steuerte stadteinwärts, passierte den großen Supermarkt, der zwischenzeitlich den Betreiber gewechselt hatte, und bog an der nächsten Kreuzung wieder rechts ab. Dann am Kreisel links. Hier musste es sein. Dort, wo die beiden Graubärte herumlungerten. Graubärte in Uniform. Rieken und van Dieken. Stahnke parkte so schwungvoll auf dem unbefestigten Seitenstreifen, dass die beiden erschrocken zur Seite sprangen. Als sie ihn erkannten, ließen sie vor Staunen synchron die Unterkiefer hängen. Stahnke dachte überhaupt nicht daran, sein überraschendes Auftauchen zu erklären, und beließ es bei einem knappen »Moin«.

Das Gebäude war ebenso weitläufig wie unansehnlich. Große Fensterscheiben in Metallrahmen, von innen mit Sichtschutzfolie verklebt. Die Leuchtwerbung über dem Eingang war lückenhaft und ausgeschaltet. Wie, ein Biomarkt in dieser Lage, ernsthaft? Schmale Klebebanner, die in neonfarbenen Buchstaben ›Neueröffnung demnächst!!!‹ versprachen, machten den Gesamteindruck nicht besser. Hier also, dachte Stahnke. Passt irgendwie.

Hinter der Tür wartete Nidal Ekinci auf ihn. Seine Leichenbittermiene hellte sich nur unwesentlich auf, als er Stahnke sah. »Schau dir das bloß mal an«, forderte er seinen ehemaligen Vorgesetzten auf.

Stahnke sah sich um. Aha, ein Fitnessstudio sollte das also mal werden. In der weitläufigen Halle waren bereits allerhand Geräte aufgebaut, andere warteten in Originalverpackung auf ihre Montage. An den Wänden hohe Spiegel, im Hintergrund eine imposante Theke. Hier hatte jemand ordentlich investiert, das sah man sofort. Drinnen eher als draußen. Mit der richtigen Beleuchtung hätte das bestimmt einen sehr guten Eindruck gemacht.

Ohne die Blutspuren auf dem Teppich jedenfalls.

Die Flecken waren alle markiert und mit Spurentäfelchen versehen worden. Teils handelte es sich um kleine Tupfer, teils um rudimentäre Schuhsohlenabdrücke. Zusammen ergaben sie eine Fährte, die vom Haupteingang zu einer schmäleren Tür im Hintergrund führte. Vielmehr anders herum, korrigierte sich Stahnke, wenn man die Laufrichtung der Abdrücke, die alle unvollständig waren, in Betracht zog. Der Tatort musste also dort hinten sein und dies hier war der Fluchtweg des Täters.

Er folgte Ekinci nach hinten, trippelte auf Zehenspitzen durch die Tür. Trotzdem warfen ihm die Kriminaltechniker unter ihren weißen, eng geschnürten Kapuzen böse Blicke zu, bis auch er wenigstens seine breiten Hände mit den kurzen, dicken Fingern in Latexhandschuhe gezwängt hatte. Im Gegensatz zum Großraumstudio war hier alles grell ausgeleuchtet. Stahnke musste blinzeln, bis sich seine Augen umgestellt hatten. Dies schien ein Büro zu sein, halb eingerichtet mit Möbeln, die nicht zusammenpassten. Überall lagen wirr verknäulte Kabel und Mehrfachsteckdosen herum. Die PC-Monitore stammten aus mindestens drei Generationen, einige davon waren mit Tüchern abgedeckt. Aha, anscheinend wurde hier gerade renoviert. Die rückwärtige Wand war zu zwei Dritteln tapeziert. Jetzt erst bemerkte der Hauptkommissar den auf der Seite liegenden Tapetentisch und die umgestürzte Leiter, die Scherben und die große, dunkle Lache. Und die Leiche.

»Alan Kaya, 39 Jahre, Mieter dieses Gebäudes und Betreiber einer regionalen Kette von Fitnessstudios«, erläuterte Nidal Ekinci. »Genauer gesagt von bisher zwei Studios. Dieses hier sollte Nummer drei werden.«

»Ziemlich kurze Kette«, kommentierte Stahnke. Der Körper des Toten war mit einem Tuch abgedeckt, unter dem sich breite Schultern und eine muskulöse Brust abzeichneten. Beine und Füße schauten unten heraus. Lange Sporthose aus schimmernder Ballonseide und bunte Sneakers, stellte der Hauptkommissar fest. Aus der Mode und ziemlich abgetragen. »Was wissen wir über die Todesursache?«, fragte er.

Ekinci wies mit einem Kopfnicken in Richtung eines der aufgestellten Scheinwerfer. Stahnke blinzelte in das gleißende Licht, das seltsam zu wabern begann, als hätte sich eine Schleierwolke vor die Sonne geschoben. Spielten ihm seine tränennassen Augen einen Streich oder löste sich dort ein Schemen aus dem Lichtkegel heraus und trieb auf ihn zu, ebenso weiß und transparent, aber nicht ganz so immateriell? Narrte ihn ein Spuk oder war das tatsächlich …? »Doktor Mergner«, presste er hervor. »Wie schön, Sie hier zu sehen.«

»Wo sonst als im Angesicht des Todes«, hauchte der Gerichtsmediziner. Seine Stimme schien von weither zu kommen, von jenseits der Sonne, obwohl er dem Hauptkommissar direkt gegenüberstand. Sein weiter weißer Kittel umbauschte seine marathondürre Gestalt, immer noch gebläht von der raschen Bewegung und offenbar unschlüssig, ob er der Erdanziehung so ohne Weiteres nachgeben sollte. Mergners ausgemergeltes Gesicht hatte die Farbe und Struktur von Dörrfleisch, und sein breit lächelnder Mund schien lippenlos zu sein. Doktor Mergner, wie er leibt und lebt, dachte Stahnke. Der Gedanke war ihm vertraut und kam ihm dennoch völlig absurd vor. So wie immer eben.

Aber etwas war anders. War es der Duft, den der Pathologe verströmte? Diese gewagte erdig-modrige Mischung mit dominanter minziger Kopfnote? Stahnke schaute genauer hin: Unter der Nase des Gerichtsmediziners glitzerte es. War das Heilpflanzenöl? Seit wann war dieser hartgesottene Mann der Wissenschaft denn so empfindlich?

»Moin, Herr Doktor«, sagte Stahnke. »Lassen Sie mich raten. Bei der Bestimmung des Todeszeitpunkts geht es nicht um Stunden, sondern um Tage, richtig?«

»Feines Näschen, der Mann!« Der Arzt nickte anerkennend und wischte sich über den Mund. »Und ein gutes Auge! Dabei haben Sie unser Kunstwerk noch nicht einmal enthüllt bewundern dürfen. Das wollen wir doch gleich mal nachholen. Voilà!« Er bückte sich und zog mit einem Ruck das Laken weg, das den Toten verhüllte.

Stahnke schnappte nach Luft, und das aus verschiedenen Gründen. Der imposante Leichnam schien in Flammen zu stehen. Sie loderten rot und gelb von den Händen über die muskulösen Arme, aus dem zerrissenen Shirt über den Hals bis unters Kinn und über den Stiernacken bis zum rasierten Hinterkopf. Durch den fadenscheinigen Stoff des Hemdes, das sich vom vielen Waschen halb aufgelöst hatte, war zu erahnen, dass der gesamte Oberkörper in diesem Stil tätowiert war. Aber nicht nur der Anblick des Toten raubte dem Hauptkommissar den Atem, sondern auch sein Geruch. »Teufel, wie lange liegt denn der hier schon?«, stieß er hervor. »Vier Tage? Oder fünf?«

»Teufel, Teufel, Sie sagen es!« Mergner grinste diabolisch. »Ob diese monothematische Körperverzierung wohl eine Vorausdeutung auf das kommende Schicksal der Seele des Verblichenen sein soll? Statt Himmel auf Erden einfach mal die Hölle? Stellen Sie fest, ob dieser Mann einmal gläubig war, dann wissen Sie, ob diese Tattoos als Geständnis einst begangener Untaten zu werten sind. Wäre doch praktisch! Sie müssten nur noch herausbekommen, für welche.«

Der Hauptkommissar antwortete nicht, sondern starrte den Mediziner nur an, bis der ergänzte: »Etwa vier Tage sind auch meine Schätzung. Genaueres zum Todeszeitpunkt nach der Obduktion.«

Stahnke nickte. Seine Aufmerksamkeit richtete sich ganz auf den Hals des Toten, wo die flackernd geschwungenen, aufwärtsstrebenden Linien der tätowierten Flammen durch eine quer verlaufende, klaffende Wunde unterbrochen wurden. Ein breiter, tiefer Schnitt hatte Kehle und Schlagader zugleich durchtrennt. Alan Kaya musste in kürzester Zeit ausgeblutet sein. Die Frage nach der Todesursache schien sich zu erübrigen, aber der Hauptkommissar war erfahren genug, diese Vermutung nicht auszusprechen. Als Arbeitshypothese war das okay, selbstverständlich, aber sicher war es erst, wenn alle anderen Möglichkeiten wissenschaftlich ausgeschlossen worden waren.

»Kampfspuren?«, fragte er.

Mergner und Ekinci nickten synchron. »Abwehrverletzungen an beiden Armen, leichte Rötungen im Gesicht, Abschürfungen an den Händen«, referierte der Gerichtsmediziner. »Kaya wurde getroffen und hat selbst geschlagen. Muss eine zünftige Schlägerei gewesen sein.«

»Der andere muss einiges draufgehabt haben«, sagte Ekinci. »Alan Kaya war bekannt in der Szene. Vor dem hatten sie alle Respekt.«

»Was für eine Szene?« Stahnke hob die Augenbrauen. »Boxer? Martial Arts? Oder hatte der Mann noch nebenbei etwas laufen, ein paar Pferdchen zum Beispiel?«

»Die Türsteherszene!« Nidal Ekinci rollte mit den Augen. »Da gibt es eine enge Verbindung zum Bodybuilding. Ist ja auch klar. Muckis aufpumpen ist nicht nur zeitraubend, sondern auch kostspielig, und als Türsteher kann man wenigstens Geld damit verdienen. Alan Kaya war für diese Typen ein echtes Idol. War nämlich früher auch mal einer von denen, und jetzt ist er ein erfolgreicher Unternehmer.« Er räusperte sich: »War, meine ich.«

»Erfolgreich?« Mergner zog das Abdecktuch ganz zurück und enthüllte weiße Farbflecken auf der Sporthose des Toten. »Und warum streicht er dann sein Büro selbst?«

»Na und? Arbeit schändet nicht!« Ekinci klang entrüstet. »So ein neues Studio kostet, dafür musste Kaya sich bestimmt ordentlich verschulden. Ist doch klar, dass er alles selbst macht, was geht.«

»War Alan Kaya Kurde?«, fragte der Hauptkommissar.

»Nein, Türke. Wieso?«

Weil du dies hier so persönlich nimmst, dachte Stahnke, sprach es aber nicht aus. Stattdessen deutete er auf den Boden nahe der Leichtbauwand, die das Büro vom Studio trennte. Dort markierte ein Spurenschild eine Handvoll Scherben. »Was ist das? Bilderrahmen runtergefallen?«

Ekinci nickte. »Vermutlich beim Kampf passiert. Solche Wände kommen ins Schwingen, wenn man ordentlich dagegenrumpelt. Fingerabdrücke sind schon abgenommen.« Er wies auf ein weiteres Spurentäfelchen: »Da war so eine Urkunde drin. Und dann noch irgendwelches Grünzeug.«

»Grünzeug? War unser Muskelmann etwa ein Botanisierer?« Interessiert trat Doktor Mergner näher und nahm das stark gekrauste, vertrocknete Kraut, das zwischen den Scherben auf dem Boden lag, in Augenschein. Er lachte auf. »Wohl eher ein Heimatkundler! Das nenne ich gelungene Integration, was, Herr Ekinci?«

»Könnten Sie sich vielleicht etwas deutlicher ausdrücken?«, schnaubte der Oberkommissar, was Mergner nur zu weiterem Gelächter anspornte.

Vorsichtig hob Stahnke die Urkunde auf. Der Name »Alan Kaya« prangte auf dem Dokument, das recht amateurhaft gestaltet war; es wies ihn weder als erfolgreichen Fitnessstudiobetreiber noch als Gewinner eines Bodybuilding-Contests aus, sondern als …

»Kohlkönig!«, rief Ekinci erstaunt. »Kaya war Kohlkönig! Dann ist das vertrocknete Zeug dort also – Grünkohl?«

»Brassica oleracea aus der Familie der Kreuzblütler«, verkündete Mergner strahlend. »Gerne auch Ostfriesische Palme genannt. Wobei das auf die Perspektive ankommt. Wo ich wohne, spricht man natürlich von der Oldenburger Palme.«

Stahnke hatte die Urkunde zu Ende studiert. »Hier ebenfalls«, bemerkte er trocken. »Kaya ist amtierender Kohlkönig des Abiturjahrgangs 2002 des Alten Gymnasiums Oldenburg. Seit letztem Winter.« Er schaute Ekinci an: »Wo hat dieser Mann noch mal seine Studios? Alle in Leer?«

Der Oberkommissar schüttelte den Kopf. »Nur dieses. Ansonsten eines in Aurich und eines in Oldenburg. Dort ist er übrigens auch wohnhaft gemeldet.«

»Ach.« Stahnke ließ die Urkunde sinken. Das Opfer wohnte in Oldenburg! Damit war seine eigene Einbeziehung in die Ermittlungen zumindest zu begründen. Natürlich war der Tatort entscheidend für die Zuständigkeit, aber das Wohnort-Argument war besser als keins, falls seine Dienststellenleitung fragen sollte. »Habt ihr die Angehörigen schon benachrichtigt? Oder sollen wir das übernehmen?«