Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: GMEINER

- Kategorie: Krimi

- Serie: Hauptkommissar Stahnke

- Sprache: Deutsch

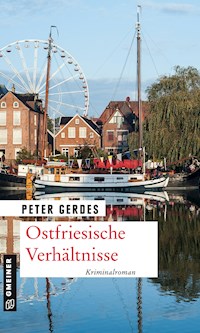

Ostfriesland 1936. Die Zeit fordert schwere Entscheidungen von der 14-jährigen Erika: Mut oder Sicherheit, Leben oder Tod, Stinus oder Fritz. Um ihren Großvater aus dem KZ zu retten, gibt sie ein folgenschweres Versprechen - und hält es, obwohl es sie ihre Liebe kostet. Die Folgen ihrer Entscheidung aber holen sie immer wieder ein und haben selbst nach Jahrzehnten noch tödliche Konsequenzen. Ostfriesland heute. Hauptkommissar Stahnke muss erkennen, dass man sich der Vergangenheit stellen muss, um die Gegenwart wirklich begreifen zu können.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 548

Veröffentlichungsjahr: 2021

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Peter Gerdes

Zorn und Zärtlichkeit

Kriminalroman

Zum Autor

Peter Gerdes, geb. 1955, lebt in Leer (Ostfriesland). Studierte Germanistik und Anglistik, arbeitete als Journalist und Lehrer. Schreibt seit 1995 Krimis und betätigt sich als Herausgeber. Seit 1999 Leiter des Festivals »Ostfriesische Krimitage«. Die Krimis »Der Etappenmörder«, »Fürchte die Dunkelheit« und »Der siebte Schlüssel« wurden für den Literaturpreis »Das neue Buch« nominiert. Gerdes betreibt mit seiner Frau Heike das »Tatort Taraxacum« (Krimi-Buchhandlung, Veranstaltungen, Café und Weinstube) in Leer.

Impressum

Handlung und Personal dieses Romans sind erfunden. Allerdings basieren beide zum Teil auf historischen Ereignissen, Zeitzeugenberichten und Erzählungen. Ähnlichkeiten mit tatsächlichen Geschehnissen und realen Personen sind also kaum zu vermeiden. Alle Namen – außer denen, die sowieso in den Geschichtsbüchern stehen – wurden jedoch verfremdet.

Einzelne Personen, die sich wiederzuerkennen glauben, sind ohnehin nicht gemeint. Sondern wir alle.

Immer informiert

Spannung pur – mit unserem Newsletter informieren wir Sie

regelmäßig über Wissenswertes aus unserer Bücherwelt.

Gefällt mir!

Facebook: @Gmeiner.Verlag

Instagram: @gmeinerverlag

Twitter: @GmeinerVerlag

Besuchen Sie uns im Internet:

www.gmeiner-verlag.de

© 2021 – Gmeiner-Verlag GmbH

Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch

Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0

Alle Rechte vorbehalten

(Originalausgabe erschienen 2011 im Leda-Verlag)

Herstellung/E-Book: Mirjam Hecht

Umschlaggestaltung: Katrin Lahmer

unter Verwendung eines Fotos von: © pasja1000-pixabay.com

ISBN 978-3-8392-6472-0

Widmung

Für meine Eltern

1.

»Nun guck dir bloß mal diese Sauerei an!« Heinz Ulferts blieb in der Kellertür stehen, stemmte die Arme in die Hüften und besah sich die ganze Bescherung. Dann steckte er sich erst mal eine an. »He, Justin«, rief er laut über die Schulter, mehr zur Seite als nach hinten, »komm ran, Junge!« Danach rührte er sich ein paar Züge lang nicht von der Stelle, als nähme ihn die Verarbeitung des Gesehenen dermaßen in Anspruch, dass an irgendeine Bewegung überhaupt nicht zu denken war.

Justin Dettmann näherte sich schlurfend, drängte sich an Ulferts vorbei, dessen massige Gestalt den Türrahmen fast ganz ausfüllte, und peilte unter halb geschlossenen Lidern hervor die Treppe entlang nach unten. »Boah!« Das war alles, was er über seine wie immer herabhängende Unterlippe brachte.

Ulferts schüttelte den Kopf. Sein strafend gemeinter Blick drückte vor allem Resignation aus. »Und? Wie konnte das passieren?«, fragte er, ohne auf eine Antwort zu hoffen. Noch einmal sog er heftig an seiner Zigarette, so dass die Glut hell aufleuchtete und beängstigend schnell seinen verhornten Fingerkuppen zustrebte. Dann warf er die Kippe in den Keller. Es zischte, als die Glut in dem See erlosch, der sich unten gebildet hatte. Winzige, ringförmige Wellen leckten an der hölzernen Stiege.

»Bestimmt ein Meter Wasser«, brummte Ulferts und rammte Justin den Ellbogen zwischen die Rippen. »Los, hol die Tauchpumpe. Und vergiss den Schlauch nicht!«

Während sein Praktikant loszottelte, drehte der Klempnermeister erst einmal das Hauptventil ab. Sein Blick schweifte über die Baustelle. Alte Häuser machten grundsätzlich mehr Mühe als neue, stellte er zum wiederholten Male fest, und dieses hier war ein sehr altes Haus. Womöglich sogar eines der ältesten von ganz Leer. Dass es ausgerechnet an der Neuen Straße stand, war eine Ironie, die Ulferts gar nicht auffiel, war ihm diese Straße nahe beim Rathaus und der historischen Waage doch als Bestandteil der malerischen Altstadt seit Langem vertraut.

Ein Glanzstück dieser Altstadt war das Haus derzeit gerade nicht, sollte es aber wieder werden. Nach mehrjährigem Leerstand hatte es den Besitzer gewechselt, gerade noch rechtzeitig, um vor dem vollständigen Verfall gerettet zu werden. Hinter der imposanten Fassade jedoch verbargen sich Zustände, die jedem anständigen Handwerker die Haare zu Berge stehen ließen. Nicht nur, dass es in dem ganzen Gebäude keinen einzigen rechten Winkel gab. Der Giebel, der außen nicht einen einzigen Riss zeigte, sah von hinten so aus, als wäre er aus wild durcheinander vermauertem Schutt errichtet worden, und einige der Balken, die die Zwischendecken trugen, lagen direkt auf den Fensterstürzen auf. Ein Wunder, wie das all die Jahrhunderte lang halten konnte, dachte Heinz Ulferts, während er die Tauchpumpe an ihrem dick gummierten Kabel in den Keller hinabgleiten ließ und sich nach einer Steckdose umblickte.

»Wohin damit?«, fragte Justin und hielt das Schlauchende hoch.

Ulferts war darüber froh, denn ohne solche unterstützenden Gesten hätte er seinen Praktikanten kaum verstanden, so nuschelig sprach der Junge. Als hätte er statt einer Zunge einen Klumpen rohe Leber im Mund, dachte der Klempnermeister, wohlig schaudernd über diesen unappetitlichen Vergleich. »Ins Klo«, antwortete er.

»Hä?« Der schlacksige Junge glotzte verständnislos. Einen Moment lang hoben sich seine Augenlider fast vollständig, und seine Unterlippe hing noch etwas weiter herab als gewöhnlich. Dann kapierte er endlich und schlurfte los in Richtung Badezimmer.

Ulferts seufzte. Wirklich schön, dass die Arbeitslosenzahlen endlich sanken, aber dass er sich deswegen jetzt mit solchen Gestalten als Praktikanten, später womöglich sogar als Lehrlingen abgeben musste, war mehr als lästig. Und dabei war das sogar noch ein Realschüler! Nach außen hin lehnte Ulferts die Idee dieses durchgeknallten Wirtschaftsministers, immer noch mehr ausländische Fachkräfte ins Land zu holen, bei jeder Gelegenheit mit drastischen Worten ab. Im Stillen aber dachte er anders darüber, seit er versuchen musste, Jungen wie diesem Justin das Arbeiten beizubringen.

Endlich fand Ulferts eine Steckdose, eine altmodisch runde, hohe und schon ziemlich brüchige, zu der eine ebenfalls über Putz verlegte Leitung führte, und steckte den Stecker mit gemischten Gefühlen ein. Aber nirgendwo sprang eine Sicherung heraus, stattdessen begann es aus dem Keller zu schlürfen und aus dem Bad zu gurgeln. Die Pumpe arbeitete also. Dieses Badezimmer bereitete Ulferts ebenso viel Kopfzerbrechen wie der stumpfsinnige Junge. Natürlich nachträglich eingebaut, hatte das Bad einen schlauchartigen Grundriss, war völlig unzureichend beleuchtet und belüftet, die Leitungen waren kreuz und quer verlegt, und nach dem Bild, das sich dem Betrachter schon auf den ersten Blick bot, mochte der Klempnermeister gar nicht daran denken, wie es innerhalb der Wände und unter den Bodenfliesen aussah. Abreißen und neu bauen ist das einzig Vernünftige, dachte Ulferts. Aber das ging hier natürlich nicht, da waren der Denkmalschutz und die Leeraner Tourismusinteressen vor.

Wie das mit dem Keller passiert sein musste, darauf hatte sich Ulferts inzwischen seinen Reim gemacht. Bestimmt kein Frostschaden, trotz des zurückliegenden harten Winters. Immerhin war es schon Anfang Juni, da wäre ein Rohrbruch lange vorher aufgefallen. Nein, wahrscheinlicher war, dass die Wasserleitungen einfach von Grund auf marode und gleich an mehreren Stellen durchgegammelt waren, ein Prozess, der schleichend begann und sich dann langsam steigerte. Begünstigt natürlich durch den Leerstand des Gebäudes, sonst hätte sicher schon früher jemand die Wasserlecks bemerkt und Alarm geschlagen.

Der Wasserspiegel im Keller sank nur langsam; der gewölbeartige Raum schien ziemlich ausgedehnt zu sein. »Nun hol doch schon mal den Bautrockner rein!«, herrschte Ulferts den Praktikanten an, der bewegungslos neben der Badezimmertür stand, den leeren Blick auf einen Punkt weit links vom Gesicht seines Meisters gerichtet. Erst nach einigen Sekunden schlurfte Justin los. Wo hat der bloß seinen Kopf, dachte Ulferts. Sollte vielleicht nachts mal schlafen, zur Abwechslung.

Der weiße Middent-Manssen-Kastenwagen stand direkt vor der Haustür. Ulferts hörte Justin darin poltern und rumoren, während er langsam die Kellertreppe hinabstieg. Das raue Holz der Stiege war schwarz vor Nässe. Faulig schien das Holz aber nicht zu sein; der typische Camembertgeruch fehlte, und auch das Knarren der Stufen klang vertrauenerweckend.

Unten war es nicht so dunkel wie befürchtet. Das Kellergewölbe hatte einen Hintereingang. Oberhalb einer kurzen steinernen Treppe befand sich eine Tür mit kleinen blinden Fensterscheiben, von denen einige eingeschlagen waren. Die Tür stand einen Spalt offen. Ulferts verzog den Mund. Hatten sich auch hier schon die Penner breitgemacht? Seit die Saufbrüder vom Bahnhofsvorplatz vertrieben worden waren, schienen sie überall in der Stadt aufzutauchen. Der Anblick dieser abgerissenen Gestalten machte den Klempnermeister aggressiv, und so war er oft unfreundlicher zu ihnen, als es seiner Natur entsprach. Aber wenn er an seine eigenen Sorgen dachte, seine ungebärdigen Söhne, das teure Haus und das ständig überzogene Konto, dann machte ihn die Nähe von Obdachlosen nun einmal sehr unruhig. Wer konnte schon wissen, was die eigene Zukunft brachte?

Die Tauchpumpe begann Luft zu ziehen und zu röcheln. Ulferts hatte den Kellerboden erreicht, seine schweren Arbeitsschuhe patschten durch tiefe Pfützen, an die die Pumpe nur noch schwer herankam. Gab es hier vielleicht einen Pumpensumpf? Im Rheiderland jenseits der Ems, wo er geboren war und immer noch wohnte, wo auch sein Segelboot im Jemgumer Hafen lag, hatten viele ältere Häuser eine solche Vertiefung im Kellerboden, in der sich eingedrungenes Wasser sammelte und bequem abgepumpt werden konnte. Aber dort, in der tief gelegenen, stets feuchten Marsch, war Wasser im Keller auch ein häufiges Problem. Die Leeraner auf ihrem Geestrücken hatten diese Sorge normalerweise nicht. Hier jedenfalls konnte Ulferts keinen Pumpensumpf entdecken.

Dafür allerhand anderes. Das eingedrungene Wasser hatte allen möglichen Krempel aus den verstecktesten Winkeln hervorgespült. Torfstücke lagen herum, Holzabschnitte, Eierkohlen, alte Schuhe, fleckiges Arbeitszeug, ein Gartenschlauch, sogar ein paar schrumpelige, ausgekeimte Kartoffeln waren zu erkennen. Stapel aufgeweichter Zeitungen und Illustrierten waren in Auflösung begriffen; zum Glück hatte die Schnürung den halbfesten Brei noch so weit zusammengehalten, dass er die Pumpe nicht verstopfte.

Mit routiniertem Blick machte der Klempnermeister die am tiefsten gelegene Ecke des unebenen Kellerbodens aus und ließ die Pumpe so viel von dem restlichen Wasser absaugen, wie ohne Sumpfloch möglich war. »Stecker raus!«, brüllte er dann die Treppe hoch. »Und bring jetzt den Trockner!« Die Pumpe schlürfte noch ein Weilchen, bis alles erreichbare Wasser abgesogen und fast überall der bucklige Zementboden zum Vorschein gekommen war, dann erst kam sie zur Ruhe. Ulferts hatte Justins Reaktionszeit genau richtig eingeschätzt.

Wenig später kam der Praktikant die Treppe heruntergepoltert, den ungeschlachten Bautrockner vor dem Bauch. Das Ding war eigentlich nichts anderes als ein großer Heizlüfter mit extrastarkem Gebläse. Oder, wenn man so wollte, eine Art Wäschetrockner, nur dass er die Feuchtigkeit nicht aus gewaschener Kleidung zog, sondern direkt aus der Raumluft. Ulferts registrierte, dass Justin ein schwarz glänzendes Stromkabel hinter sich herzog, das er offenbar bereits oben eingestöpselt hatte. Ein Punkt für ihn, dachte der Klempnermeister. Hier unten fand sich bestimmt keine funktionierende Steckdose mehr.

Justin blieb stehen und schaute seinen Meister fragend an: »Wohin?«

Tja, wohin das Ding? Ulferts rieb sich das Kinn. In das Knistern seiner Bartstoppeln mischte sich ein anderes Geräusch. Irgendwo plätscherte es leise. Der Klempner drehte sich um, vorsichtig, als fürchtete er, ein scheues Lebewesen zu verscheuchen. Da waren die Frischwasserrohre, offen verlegt, bestimmt unendlich lange nach dem Bau dieses alten Kastens. Aber auch das war bestimmt schon wieder eine Ewigkeit her. Dort, wo die Rohre aus der äußeren Wand in den Keller mündeten, sickerte ein Rinnsal hervor. War das bloß Nachlauf, oder befand sich mindestens eine der Leckstellen genau dort, wo man am schlechtesten herankam? Das wäre ja wieder mal typisch.

Dann sah er den Wasserhahn mit dem ausgeblichenen Gartenschlauch daran. Er drehte prüfend und fand seinen Verdacht bestätigt; jemand hatte den Hahn nicht richtig zugedreht. Mit kräftigem Griff holte Ulferts das nach. So eine Nachlässigkeit, dachte er. Auch das könnte sehr wohl die Ursache für diese Schweinerei hier sein.

»Dahin«, sagte Ulferts und zeigte in Richtung Außenwand. »Aber nee, setzt erst mal ab. Da steht was im Weg.«

Eine Kiste war es, die da stand, triefend nass wie alles in diesem Keller. Vielleicht auch ein umgefallener Spind, dachte der Klempner, eintürig, die Form könnte passen, lang und schmal. Aber dann hätte das da oben drauf ja die Tür sein müssen, und eine Tür war das eindeutig nicht, sondern ein Deckel, bestehend aus zwei rissigen Brettern mit darübergenagelten Lattenenden und mit einem primitiven Verschluss gesichert. Was hatten die früheren Hausbewohner wohl in dieser Kiste aufbewahrt? Hoffentlich nichts Schweres, dachte Ulferts, das Ding muss nämlich da weg. Prüfend trat er gegen das ihm zugewandte Ende der Kiste.

Es gluckste laut, und aus einem Loch im Deckel schoss eine kleine Wasserfontäne hervor. Ulferts, der gerne Tiersendungen guckte, fühlte sich an einen auftauchenden Wal erinnert. Zugleich registrierte er, dass die Kiste sich keinen Millimeter gerührt hatte.

»Hä?« Ach ja, Justin war ja auch noch da. »Der Strahl, wie geht das denn?«, nuschelte der Schüler.

Ulferts holte Luft, wollte ansetzen zu einer Erklärung, die mit Physik zu tun hatte, schüttelte jedoch nur den Kopf und winkte ab. »Das Ding ist voll Wasser«, sagte er. »Vollgelaufen, wie der ganze Keller hier. Stell den Trockner lieber erst mal auf die Treppe, wir müssen das Ding hier ausleeren, sonst kriegen wir’s bestimmt nicht von der Stelle.« Zum Beweis bückte er sich und versuchte, die Kiste mit beiden Händen zur Seite zu ziehen. Auch auf diese Art war sie kein Stückchen zu bewegen. »Siehst du?«

Ulferts richtete sich auf. Justin stellte sich neben ihn. Ehe der Meister ihn daran hindern konnte, hatte er schon mit voller Wucht zugetreten. Wieder spritzte Wasser aus dem runden Loch nahe der entfernten Schmalseite des Deckels. »Geil!«, murmelte der Praktikant, ein abwesendes Lächeln auf den auseinanderklaffenden Lippen.

»Du spinnst doch«, schalt Ulferts. Aber er tat es halbherzig, denn der Großteil seiner Aufmerksamkeit galt dem Verschluss des Deckels. Ein einfacher rechtwinkliger Überwurf, der über eine Öse an der Längsseite geklappt und dort mit einem Stückchen Holz arretiert worden war. Ein simpler Verschluss aus schwarz lackiertem Blech. Ziemlich verrostet, genau wie die beiden Scharniere. Kam das von der Feuchtigkeit? Aber wahrscheinlich war die Kiste einfach schon ziemlich alt.

Der Zementboden rundherum begann bereits abzutrocknen. Dort, wo das Wasser aus dem Loch im Deckel gespritzt war, hatte sich ein neuer dunkler Fleck auf dem Untergrund gebildet. Nur dort – ansonsten schien die Kiste, die randvoll mit Wasser sein musste, dicht zu halten. Das war erstaunlich, handelte es sich doch um ein Behältnis aus schlicht zusammengenagelten, rauen, schon deutlich verwitterten Brettern. Konnten die im Wasser aufgequollen sein und ihre Stöße sich dadurch von alleine geschlossen haben, wie ein gut gebautes hölzernes Boot? Nicht sehr wahrscheinlich, dachte Hobbysegler Ulferts. Der Deckel jedenfalls schloss nicht wasserdicht, lag nur einfach auf der oberen Kistenkante auf, und seine Bretter standen leicht über. Die Scharniere waren nicht eingelassen, sondern einfach von oben aufs Holz geschraubt. Außerdem war da dieses kleine runde Spritzloch. Insgesamt war diese Kiste ein merkwürdiges Ding, auf das sich der Klempner keinen Reim machen konnte. Obwohl es ihn an irgendetwas erinnerte.

Er bückte sich und löste den rostigen Verschluss. Warum er sich danach aufrichtete und Justin mit einer Kopfbewegung anwies, den Deckel anzuheben, anstatt das selbst zu tun, vermochte er sich später nicht zu erklären.

In der Kiste war tatsächlich Wasser. Außerdem war da ein Mensch. Er schien in dem klaren, unbewegten Wasser zu schweben, so knapp unterhalb der Oberfläche, dass seine Nasenspitze sie gerade eben nicht durchstieß. Der Mensch war ein Mann, ein alter Mann, seinem weißen Haar nach zu schließen, das seinen Kopf umschwebte wie eine Wolke. Seine Augen waren dunkel, was man sehen konnte, weil sie weit geöffnet waren und starr zur Kellerdecke blickten. Der Mann war tot, auch das kam Ulferts zu Bewusstsein, als eine in einer ganzen Reihe von Beobachtungen, die sein praxisgeschulter Verstand nahezu selbstständig traf, solange ihn das Entsetzen, das parallel dazu aufquoll, noch nicht lahmgelegt hatte. Der Mann war tot, ein toter alter Mann in einer Holzkiste voll Wasser im Keller dieses uralten Hauses. Der Tote trug Unterwäsche, weiße Trikotunterwäsche, wie auch Ulferts sie trug, sonst nichts. Seine Hände waren nicht zu sehen, und seine bloßen Füße …

»Kabelbinder.« Das war Justins Stimme. Mein Gott, der Junge, dachte Ulferts, der arme Junge, der guckt das jetzt alles mit an. Den Gedanken an seine Fürsorgepflicht als Ausbilder begrüßte er dankbar. Ein rettender Gedanke schien das zu sein, einer, an den er sich klammern konnte, der ihm Anlass gab, seinen Blick von diesem Grauen abzuwenden, ehe er in Panik verfiel. Ulferts schaute zu Justin.

Aber als er bemerkte, wie die Augen seines Praktikanten glitzerten, als er sah, dass sich Justins Mund mit der hängenden Unterlippe zu einem Grinsen verzerrt hatte, packte ihn die Panik erst recht.

2.

Jetzt grinst er schon wieder so blöd, dachte Erika und bückte sich tiefer über ihre Ackerfurche. Doof, dass sie überhaupt hingeguckt hatte, als sie das Schutzblech klappern hörte, und auch noch so ungeschickt, dass ihm der Blick nicht entgehen konnte! Jetzt plierte sie zwischen ihren gespreizten Beinen hindurch, gedeckt durch die schwingenden Falten ihres weiten Rocks. Wie angeberisch er daherkam auf seinem schwarzen Fahrrad! Dabei war das natürlich gar nicht seins, sondern das seiner Mutter, und er konnte auch nur deshalb damit fahren, weil es ein Damenrad war, im Stehen, denn den breiten, blanken Ledersattel mit den großen Spiralfedern darunter konnte er gar nicht so tief einstellen, dass er mit dem Popo draufgekommen wäre. Stinus war ziemlich klein für seine dreizehn, fast schon vierzehn Jahre. Ihn aber focht das nicht an, er stampfte stehend in die Pedale, die Hände am Lenker knapp unter Nasenhöhe, Schulter zurück, Wirbelsäule kerzengerade am Sattelhorn. Stolz, immer so stolz. Und natürlich in Uniform.

»Wat kickst du denn alltied na de dösige Fent daar hen? Sall ik hum torüggropen?«

Omas kratzige Stimme rief Erika zur Ordnung. Stinus zurückrufen, von wegen! Schnell machte sie sich wieder daran, das Unkraut zwischen den noch zarten Kartoffelpflänzchen auszurupfen. »Nee, nee, bloß nicht«, rief sie, ohne den Kopf zu heben, damit ihre Oma nicht sah, wie rot sie geworden war. Erika hörte sie lachen. Nein, Oma war ihr nicht böse. Sie wusste, wie schwer es ihr fiel, in der Nachmittagshitze hier auf dem Acker zu stehen und ihr bei der Arbeit zu helfen. Aber es nützte ja nichts, hatte Mama gesagt, Oma schaffte es nun einmal nicht mehr alleine, und Opa war ja weg. Mama hatte zu Hause selbst genug zu tun, Vater war in Hamburg, in der Kaserne, und sonst war ja keiner da, der Oma zur Hand gehen konnte. Also musste Erika ran, und wenn ihr noch so langweilig war und der Rücken vom ewigen Bücken lahm wurde. Außerdem half sie Oma ja gerne, im Prinzip. Oma war immer lieb zu ihr.

Warum war Opa eigentlich weg? Sie mochte die Frage nicht mehr stellen. Oma hatte geweint, als sie das zuletzt getan hatte, Mama hatte nur leise »schscht!« gemacht und sie nach oben geschickt, und Vater hatte gedroht, ihr den Hintern voll zu hauen, wenn sie nicht Ruhe gäbe. Nichts davon wollte sie noch einmal erleben, also fragte sie nicht mehr. Aber der Gedanke ging ihr trotzdem nicht aus dem Kopf. Opa war ein großer, starker Mann mit riesigen Händen und einem ganz breiten Schnurrbart, das wusste sie noch genau, obwohl es drei Jahre her war, dass sie ihn zuletzt gesehen hatte, und damals war sie erst zehn gewesen. In der Ziegelei hatte er gearbeitet, da hinten am Jemgumer Hafen, und war dort irgendwas Besonderes gewesen. Nicht Chef, nein, das nicht. In Erikas Familie waren alle Arbeiter oder Hausfrauen, außer Oma, die aus einer Bauernfamilie stammte und immer Bäuerin geblieben war, obwohl sie das Stück Land, auf dem sie heute Kartoffeln und anderes anbaute, lächerlich klein fand. »Blot een Taskendook vull Eer«, sagte sie immer und lachte. »Kiek di daartegen blots maal an, wat de Polderfürsten hebben!«

Ihre Oma sprach fast immer Platt, und Erika verstand jedes Wort, auch wenn sie selbst fast immer Hochdeutsch sprach. Ihre Mutter hatte ihr das Plattsprechen verboten, tat es auch selber kaum noch, weil Erikas Vater es nicht konnte. Er war nicht von hier, stammte aus Hannover und fühlte sich in Ostfriesland immer noch fremd. Vielleicht deswegen.

In der Schule hieß es immer, die Zeit der Fürsten und Grafen sei vorbei. Und die der roten Bonzen auch. Warum wohl gab es diese Polderfürsten immer noch? Erika überlegte, wen sie das wohl fragen konnte, ohne Schläge angedroht zu bekommen. Ist aber auch nicht so wichtig, dachte sie. Wenn Oma und sie mit einem Taschentuch voll Erde schon so viel Mühe hatten, wie viel Arbeit hatte dann wohl erst so ein Polderfürst mit seinen riesigen eingedeichten Marschbodenflächen?

Obwohl, die Arbeit verrichteten ja andere für ihn. Stinus’ Vater arbeitete bei solch einem Polderfürsten. War Verwalter oder Aufseher, irgendwas Besseres jedenfalls. Ihn konnte sie fragen. Aber das kam natürlich überhaupt nicht in Betracht. Der würde sich doch sonst was einbilden, wenn sie das tat!

»Kumm her, mien Tüt.« Oma stand plötzlich dicht vor Erika und strich ihr, als sie sich aufrichtete, zärtlich über den dichten braunen Haarschopf. In der Hand hielt sie die gläserne Flasche ohne Etikett, die in der Sonne verheißungsvoll rot funkelte. Johannisbeersaft war da drin, von Oma selbst gekocht, stark mit Wasser verdünnt, aber immer noch süß genug. Erika kannte nichts Besseres.

»Drink man even ’n Kluckje«, sagte Oma, und Erika trank dankbar. In der Flasche war mal Schnaps gewesen, das wusste sie, auch wenn man es nicht mehr schmeckte und das Etikett sorgfältig abgeweicht worden war. Für ihren Vater stand zu Hause auch immer so eine bereit. Diese hier stammte bestimmt von Opa.

Wo war Opa nur? Bloß nicht fragen, dachte das Mädchen, obwohl Oma doch direkt vor ihr stand und niemand sonst in der Nähe war. Nicht fragen, sonst weint sie wieder. Stattdessen nahm sie noch einen Schluck von dem süßen, fruchtigen Saft und reichte die Flasche mit einem Lächeln zurück.

»So, nu geiht dat weer, wat?« Noch einmal strich Omas hornige Hand über ihren Scheitel, diese harte Hand, deren Finger ganz krumm waren und innen dunkel von der Erde, die gar nicht mehr ganz aus all den Rissen und Falten herausging. Dann stapfte die alte Frau zurück zu ihrer Ackerfurche und machte sich wieder an die Arbeit. Erikas Blick ruhte noch ein paar Sekunden auf ihren grau bestrumpften Beinen, die der beim tiefen Bücken hochrutschende Rocksaum ein Stückchen weit freigab, auf den kantigen Knöcheln, den dünnen Fesseln und den knotigen Waden. Ihre Füße in den alten Holzpantinen waren weit gespreizt, um den Rücken etwas zu entlasten. In kleinen Schritten arbeitete sie sich voran, während sie das Unkraut so schnell und zielsicher rupfte, dass es klang, als fräße dort eine hungrige Kuh. Über diesen Vergleich musste Erika grinsen, aber ihr schmales Gesicht wurde gleich wieder ernst. Warum musste Oma eigentlich immer noch so hart arbeiten? War sie nicht eigentlich schon zu alt dafür?

Und wo war Opa? Irgendwann hatte sie doch mal etwas aufgeschnappt, konnte sich aber nicht mehr erinnern. Was war das nur gewesen?

Manchmal schien es ihr, als könnte sie nur Fragen stellen, für die es Ohrfeigen gab oder Tränen oder beides. In der Schule war das genauso. Dabei hatten ihr die ersten Schuljahre doch so viel Spaß gemacht. Bei der Einschulung hatte sie schon lesen können, Mama und Opa hatten ihr viel vorgelesen, da war ihr das so zugeflogen. Schnell war sie der Liebling ihrer Klassenlehrerin gewesen. Dass es dafür in den Pausen manchmal Hauereien gab, aus Neid, hatte sie nicht weiter gestört, denn austeilen konnte sie auch ganz gut, obwohl sie so schmal und zierlich war. Aber dann hatte sich plötzlich alles so verändert. Vor allem die Lehrer. Die redeten auf einmal ganz anders, und was vorher richtig gewesen war, hatte nun Anschnauzer, Ohrfeigen und schlechte Noten zur Folge. Ihre alte Klassenlehrerin änderte sich nicht, aber sie verließ die Schule. Sie müsse sich jetzt ganz ihren Pflichten als deutsche Hausfrau und Mutter widmen, hatte der Rektor verkündet. Und verboten, dass die Klasse ihr zum Abschied ein Lied sang. Die Gedanken sind frei hatte Erika vorgeschlagen, weil Opa das so gerne mochte. Dafür hatte sie einen Klassenbucheintrag bekommen, den ersten ihres Lebens. Abends war der neue Lehrer bei ihnen zu Hause gewesen und hatte lange und sehr ernst mit ihren Eltern gesprochen, und Erikas Vater hatte sie anschließend mit dem Rohrstock verprügelt.

Ihre Lehrerin hatte sie seither nur einmal wiedergesehen, nämlich als sie eines Abends bei ihnen zu Hause erschienen war und versucht hatte, Erikas Eltern davon zu überzeugen, ihre begabte Tochter nach Leer aufs Gymnasium zu schicken. Damit aber biss sie bei Vater auf Granit. Erikas Enttäuschung hielt sich in Grenzen; sie hatte nichts anderes erwartet. Das Gymnasium war etwas für reicher Leute Kinder, und sie waren arm. Nicht umsonst wohnten sie in der Arbeitersiedlung Neu-Jemgum.

Schön war das alles nicht. Was sie aber wirklich nicht verknusen konnte, war, dass in ihrer Klasse seit Kurzem plötzlich Stinus Plöger Primus und Lehrers Liebling war. Ausgerechnet Stinus, der doch bis vor drei Jahren nur in Sport und Religion Einsen gehabt hatte und sonst nur Dreien und Vieren!

Wie auf Bestellung hörte sie wieder das Schutzblech klappern. Tatsächlich, da kam Stinus schon wieder angeradelt auf seinem viel zu großen Fahrrad, mit seiner viel zu großen kurzen Hose und dem kinderkackebraunen Hemd mit den Schulterstücken und diesem lächerlichen Riemen quer über der Brust. Erika achtete diesmal darauf, ihn nur aus den Augenwinkeln zu beobachten, ohne ihre Arbeit zu unterbrechen. Hatte das Jungvolk denn gar keinen Dienst oder Appell oder wie die ihr lächerliches Herumgeschreie und -gestampfe nannten? Anscheinend nicht. Interessiert mich ja auch überhaupt nicht, dachte Erika und riss wütend an der nächstbesten Pflanze. Erschrocken stellte sie fest, dass sie eine Kartoffelstaude in der Hand hielt. Kleine Knollen hingen an den bleichen Wurzeln, richtige Kartoffelbabys, die jetzt nicht mehr groß werden würden. Die Erdklumpen dazwischen sahen bräunlich aus, wie der Torf, den Oma im Küchenherd verfeuerte und der so intensiv roch. Der Torf, der aus dem Moor kam.

Und jetzt fiel es ihr wieder ein. Moor, das war das Wort. Mama hatte mit Oma geflüstert, nachdem einer von Vaters Freunden zu Besuch gewesen war, ganz kurz nur und sehr verstohlen, als dürfte Vater nichts von seiner Anwesenheit wissen. Aber Vater war gar nicht zu Hause gewesen, sondern in der Kaserne in Hamburg, wie meistens. Erika hatte hinter der Tür gestanden, hatte Mama flüstern gehört und Oma weinen. Moor. Moorlager. Und dann noch irgendwas mit Ems. Emsland?

Erika drückte die Kartoffelbabys zurück in ihr Bett aus Erde, deckte sie vorsichtig zu. Ob das noch etwas nützen würde? Vielleicht nicht. Aber einfach nur nichts tun, das ging doch auch nicht!

Ruckartig richtete Erika sich auf. Warum tat denn bloß keiner was? Sie wohnten hier doch dicht an der Ems, der Fluss war gleich da drüben, hinter dem Deich. Richtung Norden waren Ditzum, der Dollart und Emden, dahinter die Nordsee, und in der anderen Richtung lag das Emsland. So weit weg war das nicht, also musste es doch möglich sein, Opa zu finden! Aber es traute sich ja keiner, ihn zu suchen. Warum waren denn alle nur so feige?

»He, Erika!« Plötzlich stand Stinus vor ihr wie aus dem Boden gewachsen. »Mensch, hast du gehört? Wir haben schon wieder Gold! Schon die achte Goldmedaille!« Er packte sie an den Oberarmen, als ob er mit ihr tanzen wollte, und begann herumzuhopsen. Erika aber stand stocksteif vor Überraschung, und weil sie fast einen Kopf größer war als Stinus, schaffte er es nicht, sie mitzureißen.

Klar, in Berlin waren ja gerade Olympische Spiele, und Stinus’ Eltern hatten natürlich ein Radio. Erikas Vater hatte auch schon davon gesprochen, wenigstens einen Volksempfänger anzuschaffen, aber noch war daraus nichts geworden. So erfuhren sie immer erst einen Tag später von den Erfolgen der deutschen Athleten in Berlin, nämlich aus der Rheiderland-Zeitung. Erika fand das früh genug.

»Na und?«, gab sie zurück und ruderte mit den Schultern, um Stinus’ Griff abzuschütteln. »So toll sind deine Helden auch nicht. Die werden ja nicht einmal mit diesem Neger fertig, diesem Jesse Owens. Von wegen Übermenschen!« Erika erschrak über ihre eigenen Worte, kaum dass sie ihr entschlüpft waren, getrieben von Ärger und von Zorn, der tiefere Ursachen hatte als bloß Stinus Plögers Dreistigkeit. Mit solchen Bemerkungen war nicht zu spaßen, das wusste sie, da durfte man schon eher den lieben Gott lästern. Wenn Stinus sie nun verpetzte?

Aber der schien gar nicht richtig zugehört zu haben. »Ich mache jetzt regelmäßig Leibesübungen!«, verkündete er strahlend. »Das Fahrradfahren gehört auch dazu. Die richtigen Anlagen habe ich, sagt Herr Köster, und der war immerhin schon mal Riegenführer der deutschen Turnerauswahl! Wenn ich nur fleißig genug bin und an meiner Form arbeite, dann bin ich in acht Jahren auch mit dabei. Mensch, Erika, ist das nicht toll?«

»Wo willst du dabei sein?« Erika schüttelte den Kopf. In acht Jahren – wer dachte denn schon so weit voraus? Dann waren sie beide einundzwanzig, also erwachsen. Stinus hatte dann sicher schon einen Beruf, und sie war bei irgendeiner Bauernfamilie in Stellung, den Haushalt führen und lernen für ihr künftiges Leben als Hausfrau und Mutter. Erika schauderte bei diesem Gedanken. Wenn man Pech hatte, dann waren diese Jahre beim Bauern eine einzige Tortur, das erzählten sich die älteren Mädchen im Dorf. Sieben Tage die Woche schuften, frei nur zur Kirche und über Weihnachten, und wenn der Bauer zudringlich wurde, durfte man noch nicht einmal den Mund aufmachen. Kein Wunder, dass viele Mädchen heirateten, sobald sich jemand fand, irgendwer, nur um dieser Schinderei zu entkommen! Nein, so weit mochte Erika nicht denken, noch nicht. An die Zukunft denken, das sollten ruhig die Jungs tun, die hatten davon sowieso mehr zu erwarten.

»Na, wo will ich dann wohl sein? Bei den Olympischen Spielen!« Stinus warf sich in die magere Brust, was unter seinem weiten Jungvolk-Hemd nur zu erahnen war. »Turner oder Leichtathlet, kommt drauf an, wie viel ich wachse, sagt Herr Köster. Können tu ich beides! Bin ein richtiges Bewegungstalent.«

Sportler bei Olympia! Das war so vermessen, dass Erika nicht einmal darüber lachen konnte. Und verglichen mit dem, was ihr selbst bevorstand, fand sie Stinus’ Hirngespinste sogar zum Heulen. »Wo sind denn die Spiele in acht Jahren überhaupt?«, fragte sie, um überhaupt etwas zu sagen.

Der kleine Pimpf zuckte die Achseln. »Was weiß ich? Irgendwo halt. Wenn Deutschland bis dahin die Welt beherrscht, wie der Führer sagt, dann bestimmt wieder in Berlin. Wenn’s damit länger dauert, dann eben woanders. Ich schaffe es überall!«

Und ehe Erika noch etwas erwidern konnte, hatte Stinus seine Hände an ihre Wangen gelegt, sich auf die Zehenspitzen gestellt und ihr einen Kuss aufgedrückt. Auf den Mund! Erika stand starr vor Ekel und Entsetzen, während der kleine Pimpf lachend über die Ackerfurchen zu seinem Fahrrad rannte. Auch Oma lachte. Sie stand zwar weit entfernt, denn sie hatte sich inzwischen einen großen Vorsprung beim Jäten erarbeitet, aber den entscheidenden Augenblick hatte sie nicht verpasst. Schelmisch drohte sie mit dem Zeigefinger.

Erika machte sich wieder an die Arbeit. In ihren Wangen pochte die Schamesröte. Mit jedem Rupfer aber ließ das Gefühl des Ekels nach. Immerhin, sie hatte ihren ersten Kuss bekommen. Zwar von Stinus, diesem Dreikäsehoch, dem sie das von allen ihren Klassenkameraden am wenigsten zugetraut hätte. Aber – wenn schon!

Und je länger sie darüber nachdachte, desto interessanter kamen ihr die Möglichkeiten vor, die sich daraus ergeben mochten.

Leise summend, begann sie den Vorsprung ihrer Oma aufzuholen, rhythmisch und gleichmäßig arbeitend wie eine Maschine. Erst nach einiger Zeit wurde ihr bewusst, was sie da summte: Die Gedanken sind frei.

3.

»In diesem Sinne – nochmals alles Gute!« Wieder war eine Ansprache zu Ende, wieder wurden die Gläser erhoben, wurde vielmundig am Orangensaft oder am alkoholfreien Schaumwein genippt. Die Zeiten, als zu Verabschiedungen und anderen Feierlichkeiten in Polizeidienststellen noch Bier und Sekt in Strömen flossen, waren längst vorbei, und mit der verordneten Nüchternheit nahm man es in Leer äußerst genau. Lag es daran, dass ihm die ach so launigen Reden der Führungskräfte von Mal zu Mal banaler vorkamen? Hauptkommissar Stahnke sinnierte in seine Champagnerflöte hinein, ohne sich von der schalen, kaum noch prickelnden Flüssigkeit darin eine Antwort zu erhoffen.

Dabei lag diese Antwort doch so nahe. Genau genommen lag sie nicht, sie stand – aber auf jeden Fall nahe. Zu nahe. Und wie es aussah, würde das auch so bleiben.

Jetzt war Manninga an der Reihe; als guter Gastgeber hatte er hochrangigen Vertretern über- und nebengeordneter Dienststellen den Vortritt gelassen. »Eigentlich war ich ja davon ausgegangen, dass mein eigener Abschied der nächste sein würde, den wir hier feiern«, sagte der breit und schwer gebaute, väterlich wirkende Polizeidirektor. »Aber du, mein lieber Gerd, konntest ja wieder mal nicht abwarten.«

Stahnke fand den Spruch des Inspektionsleiters reichlich unsensibel, immerhin ließ sich Gerd Plöger ja beileibe nicht deshalb vorzeitig pensionieren, weil er gewollt hätte, sondern weil es nicht anders ging. Der scheidende Leiter des Zentralen Kriminaldienstes war krank, schwer krank. Man sah es ihm nicht an; Plöger sah aus wie das blühende Leben, war schlank, meist tief gebräunt und immer gut gelaunt. Aber seine Lunge funktionierte einfach nicht mehr richtig, schon seit Jahren, und so hatten seine Kräfte immer mehr nachgelassen. Erst konnte er keine Treppen mehr steigen, dann nicht einmal drei Zimmer weit über den Flur gehen, ohne sich zwischendurch abzustützen und zu verschnaufen. Zuletzt waren seine krankheitsbedingten Fehlzeiten so lang geworden, dass er beruflich kaum noch in Erscheinung trat. Der Abschied war die unvermeidliche Konsequenz.

Er war mein direkter Vorgesetzter, rief sich der Hauptkommissar in Erinnerung. Praktisch hatte er gar keinen gehabt, jedenfalls keinen wahrnehmbaren, einmal abgesehen von Manninga, der gelegentlich selbst in die Bresche gesprungen war, wenn Stahnke als Leiter des Fachkommissariats I wieder einmal zu selbstherrlich agiert hatte. Stahnke selbst hatte sein Kollege und engster Mitarbeiter Kramer als Korrektiv stets vollkommen ausgereicht. Aber Kramer, sosehr er ihn auch schätzte, war eben sein Untergebener, zwar eine wichtige Instanz, aber nicht weisungsbefugt. So war Stahnke all die Jahre sein eigener Herr gewesen.

Damit war es jetzt vorbei. Jetzt hatte er wieder einen direkten Vorgesetzten, einen aktiven, dienstfähigen. Dort stand er, klein und hager, das Saftglas zwischen den nikotingelben Fingern, einen misstrauischen Ausdruck auf seinem grauen Gesicht. Unruhig zuckte sein Blick durch den Raum und zwischen seinen künftigen Kollegen hin und her, von denen sich ihm noch keiner genähert hatte – außer Manninga, der ihm gerade betont herzlich die Hand entgegenstreckte. Anscheinend hatte er Gerd Plögers Verabschiedung inzwischen beendet und war zur Begrüßung seines Nachfolgers übergegangen, ohne dass Stahnke seit der Einleitung auch nur ein Wort mitbekommen hätte.

Dedo de Beers rechte Hand zuckte vor, ehe sich ihr Besitzer an das Saftglas darin erinnerte; gelber Saft schwappte über den Rand und suppte über gelbe Finger. Schnell wechselte der frisch ernannte Kriminalrat das Glas in die Linke, streckte die Rechte aus, bemerkte gerade noch rechtzeitig, wie nass und klebrig sie war, und wollte rasch nach seinem Taschentuch angeln, was aber nicht ging, da Klebesaft und Glas nun seine beiden Hände blockierten. Hilflos und bedeppert stand de Beer da, während die tief eingekerbten Falten zwischen Nasenflügeln und Mundwinkel, die seine ungewöhnlich hohe Oberlippe vom Rest des Gesichts abteilten, immer noch tiefer wurden und seine künftigen Untergebenen sich das Lachen nur mühsam verkneifen konnten.

Der alte Manninga war es schließlich, der die Situation entschärfte, indem er de Beer sein eigenes, noch sauber gefaltetes Taschentuch reichte und ihn mit derselben unauffälligen Handbewegung von seinem Glas befreite, während er gleichzeitig seine Begrüßungsansprache mit ein paar seichten, aber verbindlich klingenden Floskeln zum Abschluss brachte. Endlich konnte er doch noch seinen gefürchteten Händedruck anbringen. Stahnke sah deutlich, wie de Beers schmale Rechte in Manningas Pranke verschwand, die grauen Gesichtszüge des Kriminalrats schmerzhaft zuckten und er seine farblosen Augen zwischen zusammengekniffenen Lidern in Deckung brachte. Während der Inspektionsleiter seinen Arm bearbeitete, als wäre er der Schwengel einer Regenwasserpumpe, zuckte de Beers Blick zu Stahnke hinüber. Der schrak zurück wie vor einer Geschossgarbe; blanker Hass flammte ihm da entgegen. Für seinen missglückten Start in neuer Position schien der neue Kriminaldienstleiter ihn ganz allein verantwortlich zu machen.

Der Moment war kurz, und er ging vorbei. Schon war de Beer von seinen neuen Mitarbeitern umringt und in kollegiale Gespräche verwickelt. Nur Stahnke stand da wie festgewachsen. Die schlimmen Befürchtungen, mit denen er diesem Tag, dieser Stunde entgegengesehen hatte, waren klar übertroffen worden.

Der Hauptkommissar sah sich unauffällig nach Kramer um, entdeckte ihn inmitten der Traube, die sich um de Beer geballt hatte. »Judas«, knurrte Stahnke leise.

Eine breite Silhouette schob sich in sein Gesichtsfeld und füllte es aus. »Na, amüsieren wir uns denn auch?«, fragte Manninga und schaute Stahnke forschend an, die Stirn in wulstige Dackelfalten gelegt.

Der Hauptkommissar hob anerkennend die Augenbrauen und deutete eine Verbeugung an. »Pluralis majestatis, schau an, schau an. Da ist mir wohl eine kürzliche Beförderung Eurer Person entgangen, Hoheit. Aber wenn Eure Hoheit selbst nicht wissen, ob Hoheit sich amüsieren, wer dann?« Sein Verhältnis zu seinem Inspektionsleiter hatte sich in den letzten Jahren mehr und mehr entspannt, sicherlich auch angesichts der Annahme, Manninga werde in absehbarer Zeit ohnehin in den Vorruhestand gehen. Inzwischen aber wurde gemunkelt, Manningas Jüngster hätte erneut ein Studium abgebrochen und benötige noch auf Jahre hinaus finanzielle Unterstützung, weshalb sich der Kriminaldirektor das Pensionärsdasein noch gar nicht leisten könne. Infolge dessen war das vertraute Du, das längst fällig gewesen wäre, noch nicht erklärt worden, während das Sie, das einfach nicht mehr angemessen erschien, nach Kräften vermieden wurde. Ein merkwürdiger Eiertanz, den beide widerwillig tanzten, weil keiner ihn beenden mochte.

»So eine Beförderung hätten bestimmte Leute hier auch haben können«, erwiderte Manninga ungerührt. »Schon vergessen? Der neue Vizekönig und Herrscher des Zentralen Kriminaldienstes hätte nicht unbedingt de Beer heißen müssen. Aber gewisse Anwesende mussten ja unbedingt den Steert einkneifen.« Er drosch Stahnke kameradschaftlich auf den Rücken, dass es dröhnte und schmälere Gestalten als der massige Hauptkommissar unter der Wucht dieses Hiebes eingeknickt wären. Dann überließ er ihn seinen grüblerischen Gedanken.

Er hat ja recht, dachte Stahnke, der das Brennen oberhalb seines rechten Schulterblatts viel leichter ignorieren konnte als den nagenden Schmerz in seinem Inneren. Das Angebot war ja dagewesen. Lag praktisch vor mir auf dem Tisch, dachte er. Hätte nur zugreifen müssen. Habe ich aber nicht gemacht. Und jetzt habe ich den Salat.

Inzwischen war ihm auch klar geworden, warum er die verlockende Offerte zurückgewiesen hatte. Aus Angst vor zu viel Verantwortung nämlich. Und weil er sich an den Zustand der zumeist abwesenden übergeordneten Hierarchie-Ebene gewöhnt hatte. War ja auch unglaublich bequem gewesen, meist tun und lassen zu können, was ihm beliebte, und sich nur ausnahmsweise rechtfertigen zu müssen, solange die Resultate nur stimmten. Was bei Stahnke zumeist der Fall war – nicht zuletzt dank eines Oberkommissars Kramer, der korrekt, gründlich und selbstlos die gelegentlichen Schnitzer seines Vorgesetzten auszubügeln pflegte.

Ja, das war es wohl: dass er ein bequemes Machtvakuum einfach als gegeben und dauerhaft hingenommen hatte. Ein Vakuum jedoch übte stets einen großen Sog aus, neigte einfach dazu, gefüllt zu werden. Und ein Machtvakuum lockte unweigerlich diejenigen an, die auf Macht geil waren. Wie zum Beispiel einen Dedo de Beer. Ihn draußen zu halten, wäre einfach gewesen; Stahnke hätte das Vakuum nur selbst zu füllen brauchen. Das aber hatte er unterlassen, und jetzt war es zu spät.

Wieder peilte de Beer zu Stahnke herüber, das Gesicht grau wie eine Bunkerwand, die Augen schmal wie Schießscharten. Sie beide verband eine jahrelange, gut gepflegte Feindschaft. Als de Beer noch FK-Leiter in Wittmund gewesen war und die Insel Langeoog zu seinem Beritt gehört hatte, war Stahnke ihm mehr als einmal in die Quere gekommen. Die Konflikte, die sich daraus ergeben hatten, waren nicht mehr als lästig gewesen, hatten dem Leeraner zuweilen sogar Spaß gemacht – solange sie beide dienstgradmäßig gleichgestellt waren und ihre getrennten Rückzugsbereiche hatten. Damit aber war es jetzt vorbei.

Rache, dachte Stahnke, ist etwas für kleine Geister. Und damit genau passend für Dedo de Beer. Besser, ich richte mich gleich darauf ein.

Kramer stand immer noch in der Gruppe rund um den neuen Kriminalrat, aber etwas hatte sich verändert. Die hagere Gestalt des Oberkommissars hatte alle Lockerheit verloren, war plötzlich gerade und gespannt wie eine Bogensehne. Jetzt machte Kramer eine Vierteldrehung, und Stahnke konnte sehen, dass er sein Handy am linken Ohr hatte. Bestimmt etwas Dienstliches, und keine Routine.

Kramer beendete das Gespräch, und Stahnke wollte sich schon in Bewegung setzen, als er sah, dass de Beer seinen Kollegen am Arm griff und ihn ansprach. Knapp, präzise und unhörbar forschte er ihn aus, erteilte dann seine Anweisungen. Kramers Blick irrte noch einmal zu Stahnke herüber, die schmalen Schultern zuckten, dann verließ der Oberkommissar den Raum, gefolgt von einigen Kollegen des Kriminaltechnischen Dienstes. Stahnke wollte ihnen nach, zögerte aber eine Sekunde zu lange, denn auf einmal stand Gerd Plöger vor ihm, um sich zu verabschieden. Der Hauptkommissar wechselte ein paar Sätze mit ihm, das war er ihm schuldig. Danach waren Kramer und die anderen verschwunden.

Der Rachefeldzug hat schon begonnen, dachte er. Aber warte nur, Dedo, du graue Eminenz. Dies hier ist mein Territorium. Das wirst du schon noch merken.

Das Handy in Stahnkes Hosentasche kitzelte am Oberschenkel. Kramer hatte eine SMS geschickt, wie erwartet. Gespannt und verstohlen rief der Hauptkommissar den Text auf.

4.

Regen prasselte an die Fenster, der Wind pfiff um die Ecken. Typisch, dachte Erika, immer, wenn ich Geburtstag habe, geht der Sommer zu Ende und das Wetter wird schlechter. Wenn andere Kinder Geburtstag hatten, konnten sie mit ihren Freunden im Garten spielen und draußen Kuchen essen und Saft trinken. Oder sie feierten, wie Stinus, im tiefsten Winter, dann konnten sie immerhin Schlitten fahren oder auf den zugefrorenen Kanälen schöfeln, meistens jedenfalls. Mitte September aber war einfach nur Schietwetter, da ging weder das eine noch das andere.

Wenigstens war es in Omas Küche warm und gemütlich. Das Torffeuer im Stangenherd verbreitete seinen typischen Geruch, und der große Kessel mit den Einmachgläsern bullerte vor sich hin. Manchmal begann es darin zu scheppern, dann eilte Oma hin und rückte den Kessel ein wenig mehr zum Rand der Ofenplatte, damit die Gläser mit den Pflaumen, Gurken oder Bohnen keine Sprünge bekamen. »Glaub mir man, das Einkochen ist eine Wissenschaft für sich«, sagte Oma dann und zwinkerte Erika zu.

Erika zwinkerte ebenso fröhlich zurück. Sie liebte ihre Oma, und sie liebte auch die feuchtwarme Küche mit ihrem Torfgeruch, den wackligen Stühlen mit ihren ausladenden, abgegriffenen Armlehnen und den durchgesessenen, buckligen Polstern, dem groben Spülstein mit den beiden großen kupfernen Schwengelpumpen, von denen eine schon ewig kaputt war, der trüben Lampe mit dem gelben Schirm, den grobmaschigen Gardinen und den kleinen Fensterscheiben, an denen jetzt das Wasser herunterlief. Sogar der klebrige Fliegenfänger, vom Sommer noch voller winziger Leichen, schreckte sie hier nicht, sondern gehörte eben dazu. Ja, sie war gerne hier, viel lieber als zu Hause. Erika bekam einen Schreck, als ihr das klar wurde, schließlich hatte sie gelernt, dass der liebe Gott alles sah und alles wusste, und so etwas zu denken, gehörte sich bestimmt nicht. Aber es war die Wahrheit, und wenn Gott so weise war, wie der Pastor im Religionsunterricht immer sagte, dann wusste er das auch.

War es wegen ihres Vaters? Der hatte sich so verändert in letzter Zeit. Zwar war er nur noch selten zu Hause, aber wenn, dann hatte Erika regelrecht Angst vor ihm. Vor allem, wenn er am späten Abend aus der Kneipe wiederkam. Einmal war sie aus dem Bett geklettert, um ihn freudig zu begrüßen, da hatte er sie verdroschen. Nicht nur so ein paar Klapse auf den Po, das war ja normal, sondern richtig schlimm, so dass Erika vor lauter Schluchzen kaum noch Luft kriegen konnte. Dazu hatte Vater furchtbar geschimpft und gedroht, er werde ihr schon noch Benehmen beibringen, Gehorsam und Disziplin, wie sich das für ein deutsches Mädel gehörte. Mitten im Schimpfen hatte er laut gerülpst und dabei nach Schnaps und Mettwurst gerochen, und fast hätte Erika gelacht, nur hatte sie dazu nicht genügend Luft bekommen. Später wurde ihr klar, dass das wohl ihr Glück gewesen war.

Aber es lag nicht nur an Vater allein. Auch Mama war jetzt anders. Sie lachte kaum noch, schaute niemanden mehr richtig an, war ganz verschlossen und verhuscht. Meist ging sie gebückt, als ob ihr eine schwere Last die Schultern nach vorne drückte, dabei war sie doch noch ziemlich jung, und wenn man sie etwas fragte, dann zuckte sie zusammen, selbst wenn es nur um ganz harmlose Sachen ging. Dabei hatte es kaum Zweck, sie irgendwas zu fragen, denn meistens machte sie nur »Scht!« und wedelte mit den Händen wie ein lahmes Huhn mit den Flügeln. Je lauter ihr Vater wurde, desto leiser wurde ihre Mutter, fiel Erika plötzlich auf. Ob das etwas miteinander zu tun hatte?

Sie trat ans Fenster, hob die Gardine und wischte mit der Hand über die feuchte Scheibe. Draußen dämmerte es schon, und durch das unebene, verschmierte Glas war kaum etwas zu erkennen. Jedenfalls keine Bewegung. Wenn er nicht bald kam, dann wurde das heute wohl nichts mehr, denn wenn es erst richtig dunkel war, ließ seine Mutter ihn bestimmt nicht mehr auf die Straße, und bis nach Neu-Jemgum schon gar nicht.

»Na, hältst du schon wieder nach ihm Ausschau?« Auf einmal stand Oma hinter ihr. In ihren ausgetretenen Hausschuhen konnte sie sich fast lautlos bewegen. Zärtlich strich sie ihr mit ihren dicken, harten Fingern durchs Haar.

»Ach, Oma!« Erika drehte sich ärgerlich weg. »Was du immer redest! Jungs sind doch doof. Und der ganz besonders.«

Omas Grinsen verstärkte sich noch. »Aha, der besonders, was? Glaub mir, so fängt das immer an.« Ein leichter Klaps auf Erikas Rücken, dann ging sie wieder an die Arbeit.

Erika schnaufte vor Empörung. Was dachte Oma eigentlich von ihr? Sie war doch erst dreizehn – na gut, schon fast vierzehn, in einer Woche hatte sie ja Geburtstag. Aber trotzdem, mit Jungs hatte sie noch nichts im Sinn, das kam doch erst später. Klar, es gab so ein paar Frühreife, vor allem Klaasina, die dicke Sitzenbleiberin, die knutschte schon mit Jungen rum. Jedenfalls erzählten sie das. Erika fand das unmöglich. Allein der Gedanke, furchtbar.

Andererseits … Erika interessierte sich für alles, was Erwachsene sagten und taten, das war nicht zu leugnen. Natürlich wusste sie genau, was sich für Kinder gehörte, das sagten ihr die Großen ja oft genug. Aber sie empfand ihr eigenes Kindsein dabei nur als Übergangsphase, wie das Puppenstadium zwischen Larve und Falter. Eine Schmetterlingspuppe war hässlich und plump, aber ohne ihr beschränktes Dasein gab es nun einmal keine Metamorphose. Die Kindheit sah Erika genauso. Man konnte noch wenig, man durfte fast nichts, aber da musste man eben durch, um erwachsen zu werden. Das, nur das war das Ziel.

Dass solches Denken wenig kindgemäß war, wusste sie selbst; frühere Versuche, sich Mitschülern, Lehrern oder Eltern anzuvertrauen, hatten ihr das klargemacht. Altklug und naseweis hatte man sie genannt. Das war zwar etwas anderes als frühreif, aber irgendwie lief es aufs selbe hinaus: Sie war anders als die anderen. Das war immer besorgniserregend, und in letzter Zeit ganz besonders. Also hielt sie lieber den Mund. Außer hier bei Oma. Die verstand sie noch am ehesten.

Oma hatte auch gesehen, wie Stinus sie geküsst hatte. Klar, dass sie sie jetzt damit aufzog. Dabei hatte das mit Stinus doch einen ganz anderen Grund. Einen, von dem Oma nichts wusste und den sie auch nicht wissen durfte. Obwohl er sie doch mindestens ebenso viel anging wie Erika.

»Hast du deine Schularbeiten denn schon fertig?«, fragte Oma vom Herd herüber.

Erika zuckte die Achseln. »Hausaufgaben heißt das jetzt. Ja, schon lange. Wir haben ja kaum was auf. Heute in der Schule haben wir die meiste Zeit gesungen und Vorträge angehört, erst vom Rektor und dann vom Biolehrer. Aufgekriegt haben wir nur Abschreiben. Anderthalb Seiten über die Juden.« Sie verzog das Gesicht. »Rassenlehre. Ich dachte immer, das Judentum wäre eine Religion.«

Oma wischte sich den Schweiß von der Stirn. Sie grinste nicht mehr. »Tja, Olympia ist um«, sagte sie leise. »Jetzt geht es wieder härter zu. War ja abzusehen.« Versonnen nickte sie ein paarmal, den Blick ins Nirgendwo gerichtet. Ein paar helle Haarsträhnen, die ihrem strengen Dutt entwischt waren, umschwebten ihr Gesicht und ließen es abgehärmt und älter als sonst wirken. Ein paar Momente nur, dann lächelte Oma wieder, als wäre nichts gewesen. Man musste schon so genau hinschauen wie Erika, um zu erkennen, dass die frühere Schalkhaftigkeit fehlte, dass dieses Lächeln nur Fassade war.

Etwas knallte von außen gegen die Scheibe. Erika fuhr zusammen und stieß einen hellen Schrei aus. Oma griff nach einem der langen, schweren Kochlöffel, die neben dem Herd an der Wand hingen.

Draußen lachte es laut und hämisch. »Ha! Da habt ihr euch ganz schön erschrocken, was?« Natürlich Stinus. Nicht nur die Stimme, vor allem diese selbstzufriedene Dreistigkeit war unverkennbar, dachte Erika. Viel eindeutiger als das helle, triefnasse Oval, das da verzerrt durch die gewellte Scheibe schimmerte, eingerahmt von der Kapuze eines glänzenden Kleppermantels, der dem Knirps viel zu groß war.

»Koom man rin, du lüttje Undög«, rief Oma und drohte scherzhaft mit dem Holzlöffel. »Aber hintenrum, durchs Swienhuck! Lass Mantel und Schuhe gleich da, sonst machst du mir noch den ganzen Flur nass.« Leise fügte sie hinzu: »Und wir haben ja kein Gesinde wie gewisse Leute, das wir mal eben saubermachen schicken können.«

Eine Minute später huschte Stinus in die Küche, trotz des Wetters in kurzen, speckigen Lederhosen, Uniformhemd und feuchten Wollstrümpfen, eine Zusammenstellung, die Erika höchst lächerlich fand, was sie aber nicht zeigen mochte. Oma deutete ihr bewegtes Mienenspiel falsch. »Geht ruhig in die Vorderküche«, sagte sie mit verschwörerischem Augenbrauenzucken. »Da ist es auch warm. Ich kann hier jetzt nicht weg, die Einweckgläser sind gleich so weit.«

Die Vorderküche war eigentlich keine Küche, sondern das Wohn- und Esszimmer für den alltäglichen Gebrauch. Gegenüber lag die gute Stube, die nur zu besonderen Anlässen genutzt wurde. Dort war Erika erst zwei- oder dreimal drin gewesen und hatte die mächtigen geschnitzten Schränke bewundert, die Truhenbank mit den Löwenköpfen, die Bilder an den Wänden, den langen Tisch mit den hochlehnigen, ebenfalls mit Schnitzereien verzierten Stühlen und den großen Ofen, dessen weiß-blaue Kacheln ein Segelschiff in Seenot zeigten. Mit diesem Prachtzimmer konnte die Vorderküche natürlich nicht mithalten, aber auch hier gab es Möbel mit geschnitzten Reliefs und eine weiche, tiefrote Samtdecke auf dem ovalen Tisch. Ein kleiner Kanonenofen sorgte für wohlige Wärme. Das war das Wichtigste, fand Erika; drüben in der guten Stube war es jetzt bestimmt lausig kalt, und die Luft roch muffig und feucht.

»Und?«, bestürmte sie Stinus, kaum dass sie die Tür hinter sich geschlossen hatte. »Hast du gefragt? Hast du etwas erreicht?«

Stinus antwortete nicht. Er schaute sie nicht einmal an. Stattdessen blickte er sich ausgiebig in der Wohnstube um, als gäbe es nichts Interessanteres auf der Welt. »Mensch«, sagte er, »das hätte ich nicht gedacht. So toll verzierte Möbel haben wir ja nicht einmal! Und das Schiff da ist erste Klasse.« Er wies auf das maßstabsgetreue Modell eines eleganten, glattdeckigen Zweimastseglers, das unter einem Glassturz auf einer hohen Kommode stand, die mit ihren säulenartig geschnitzten Eckpfosten wie ein Altar aussah. »Wie kommen deine Großeltern denn an so was? Ich dachte, dein Opa war bloß Arbeiter.«

»Opa ist Arbeiter«, fauchte Erika. Die naive Geringschätzung, die aus Stinus’ Worten klang, tat ihr weh. »Und zwar Vorarbeiter in der Ziegelei! Da kommt er gleich nach dem Chef, weil er sich nämlich so gut auskennt mit allem. Sein Chef hat mal gesagt, ohne meinen Opa könnte er überhaupt nicht auskommen.« Sie verstummte abrupt, als ihr bewusst wurde, was sie da gerade gesagt hatte. Sie konnte die zwangsläufige Antwort schon hören: »Anscheinend ja doch!«

Aber der kleine Pimpf erwiderte nichts dergleichen, blickte sich nur weiter um, breitbeinig, die Daumen in den Hosenbund gehakt. »Verdient ein Vorarbeiter denn so viel?«, fragte er.

»Opa schnitzt selber«, erklärte Erika. »Er kauft sich Möbel ohne Verzierungen, da schnitzt er dann Bilder hinein, nach Geschichten aus der Bibel meistens. Manchmal tauscht er auch Teile aus, wenn er für die Schnitzereien dickeres Holz braucht. Und dann verkauft er die meisten Sachen wieder, natürlich für mehr Geld, als sie gekostet haben. Auch von den Modellen hat er schon welche verkauft. So verdient er sich Geld dazu.« Einnahmen, die ihrer Oma jetzt ebenso fehlten wie Opas Lohn aus der Ziegelei, dachte das Mädchen. Und so war, seitdem Opa weg war, auch manches Stück der Einrichtung verschwunden.

Stinus nickte anerkennend. Mehr Geld für etwas zu bekommen, als man dafür bezahlt hatte, schien ein Prinzip zu sein, das ihm gefiel.

Erika aber verließ endgültig die Geduld mit Stinus und seinem breitspurigen Auftreten. »Was ist jetzt?«, zischte sie. »Weißt du was, oder gibst du hier bloß an wie eine Tüte Mücken?«

Endlich wandte er sich ihr zu. Sofort erkannte sie das triumphierende Grinsen, das seine Mundwinkel umspielte. Trotzdem zuckten seine Augäpfel nach rechts und links, ehe er antwortete: »Erst musst du mir versprechen, dass du den Mund hältst, klar? Keiner darf irgendwas davon erfahren.«

»Ja, aber … aber Oma!« Erika rang die Hände. »Es ist doch vor allem wegen ihr!« Dann kam ihr ein furchtbarer Gedanke. »Opa ist doch nicht … ich meine, ist er am Leben?«

Stinus starrte ihr in die Augen. Das freche Grinsen war wie weggewischt, und Erika fürchtete schon das Schlimmste, als der Junge nickte, langsam und kaum merklich. »Ja, er lebt«, flüsterte er. »Das kannst du deiner Oma auch sagen, aber verrate ihr auf keinen Fall, woher du das weißt! Sag einfach, ein Scherenschleifer hätte es dir erzählt, verstanden? Es ist gerade einer im Rheiderland unterwegs, in Jemgum ist er schon durch und will weiter nach Leer. Sag, der hätte den Namen am Haus gelesen und dich darauf angesprochen, während deine Oma auf dem Acker war. Merk dir das, hörst du?«

Ihr Opa am Leben! Erikas Herz schlug so stark, dass ihr ganzer Körper davon zu zittern schien. Was würde ihre Großmutter sich freuen! Obwohl – vor allem würde Oma sie mit Fragen überschütten, wenn sie ihr das erzählte. Und sie, Erika, durfte nichts verraten! Sie musste lügen. Und es war mehr als ungewiss, ob Oma das Märchen vom Scherenschleifer schlucken würde.

»Wo ist mein Opa eigentlich?«, fragte sie. »Und warum kommt er nicht endlich nach Hause? Andere Männer waren doch auch ein oder zwei Jahre weg, und viele von denen sind inzwischen wieder zu Hause.«

»Dein Opa ist in Börgermoor«, sagte Stinus wichtig, aber leise. »In einem Moorlager bei Esterwegen. Da sind lauter Männer, die sich etwas gegen die Partei haben zuschulden kommen lassen. Kommunisten, Sozis, Gewerkschafter, Zeitungsfritzen, auch ein paar bescheuerte Christen, so Leute eben. Die werden dort umerzogen. Sollen mal lernen, wie es ist, richtig zu arbeiten, sagt Janssen.« Erschrocken schlug er sich die Hand vor den Mund. Offenbar hatte er den Namen seines Informanten für sich behalten wollen.

»Richtig arbeiten zu lernen? Mein Opa?« Erika musste sich sehr zusammenreißen, um nicht laut zu werden. »Der weiß, wie man arbeitet, das kannst du mir glauben! Bestimmt besser als du und deine ganze … Bande von Polderfürstenknechten!« Im Flüsterton hervorgestoßen, kam ihr dieses Schimpfwort noch verletzender vor. Bestimmt würde Stinus jetzt empört aus dem Haus stürmen. Aber so etwas konnte Erika einfach nicht auf ihrem Opa sitzen lassen.

Der kleine Pimpf aber zuckte nur die Achseln. Entweder gab er nicht viel auf das Ansehen seiner Familie, oder er war selber Erikas Ansicht. »Das ist nun mal das, was so gesagt wird«, erwiderte er. »Alle sagen das. Aber natürlich weiß jeder, worum es wirklich geht. Der Führer hatte alle seine Feinde doch gewarnt. Sogar schriftlich! Jeder wusste, was passieren würde. Jeder konnte Mein Kampf lesen, und viele haben das auch getan. Bloß geglaubt haben sie es nicht. Tja, ihr Pech! Jetzt passiert es eben. Wer nicht hören will, muss fühlen.«

»Fühlen? Wieso fühlen?« Erika schwante nichts Gutes.

Wieder dieses Achselzucken von Stinus. »Im Moorlager geht es ziemlich rau zu, hat Janssen erzählt. Morgens raus zum Torfstechen, mit Holzspaten und Holzschuhen, kilometerweit marschieren, dann den ganzen Tag nasse, schwere Soden stechen und verladen, und abends zurück. Dann sind die Leute natürlich kaputt, die meisten kommen ja aus der Stadt und sind so was nicht gewohnt, anders als dein Opa.« Vorsichtshalber erhob der Junge beschwichtigend die Hand. »Aber Ruhe bekommen die Häftlinge auch am Abend nicht. Sie müssen immer wieder antreten, stundenlang beim Appell strammstehen, auch im strömenden Regen, und immer mal wieder müssen welche durch die Prügelgasse. Janssen sagt, die Wachen wollen nichts riskieren, schließlich sind die Häftlinge weit in der Überzahl, und man müsste sie immer schön am Boden halten, damit sie gar nicht erst hochkommen. Hat er so gesagt.«

Janssen hießen viele in Ostfriesland, aber Erika glaubte den Janssen zu kennen, den Stinus meinte. Ein grober, versoffener Kerl mit brutalem Kiefer und gierigem Blick, der zur Arbeit nicht recht taugte und deshalb schon früh zur SA gegangen war, weil man dort gut zu essen bekam, wenn man Leute verprügelte. Inzwischen trug er, wenn er sich mal wieder in Jemgum blicken ließ, keine braune Uniform mehr, sondern eine schwarze. Auch seine Mütze war schwarz, und das Abzeichen daran war ein Totenkopf. Erika schauderte. Ja, in diesem Punkt hatte Stinus recht, die Nationalsozialisten machten wirklich kein Geheimnis daraus, was sie vorhatten. Jeder konnte es sehen. Diese Leute wollten Menschen töten.

Stinus hatte sich wieder dem Modellschiff zugewandt. Seine Finger wanderten über den Glassturz wie Matrosen, die begierig darauf waren, in die Wanten zu entern. Das gab Erika Zeit, die Worte des Jungen zu Bildern umzuformen. Marschieren in Holzschuhen! Sie wusste, wie weh das tat, wenn die Klompen nicht genau passten. Torf stechen mit einem Holzspaten! Draußen im Schuppen lag so ein klobiges Ding, es war schwer und nur mit viel Kraftaufwand zum Graben in die Erde zu bekommen. War man da nicht schon nach einer halben Stunde fix und fertig? Antreten kannte sie, das machten sie in der Schule auch, manchmal sogar im Regen. Wenn man müde war, fiel einem das bestimmt nicht leicht, schon gar nicht stundenlang. Und Prügelgasse? Dieses Wort hatte sie noch nie gehört, aber sie konnte es sich ausmalen. O Gott, dachte Erika, lieber Gott, wie kannst du das nur zulassen!

Was, wenn sie selbst all das ertragen müsste? Sterben würde sie, früher oder später. Wahrscheinlich früher, wenn sie befürchten musste, dass solches Leid kein Ende hatte. Wenn es keine Hoffnung gab. Bestimmt starben dort im Moor viele Menschen, jeden Tag, und je länger es dauerte, desto mehr. Ihr Opa lebte noch, hatte dieser Janssen gesagt. Wann? Wie lange war das schon wieder her? Was war seitdem passiert?

Sie wollte Stinus fragen, wie viele Menschen in diesem Lager schon gestorben waren. Vielleicht hatte Janssen ja sogar damit geprahlt. Aber sie fragte lieber nicht, hatte Angst, dass er noch einmal die Achseln zucken würde. Das könnte sie nicht ertragen.

Vermutlich hatte dieser Janssen aber doch nicht mit Toten geprahlt. Darüber wurde nicht offen gesprochen. Merkwürdig eigentlich, wenn man bedachte, wie laut und unverblümt gedroht und angekündigt wurde. Warum zögerte man bei der Vollzugsmeldung? Glaubte man, irgendjemanden damit täuschen zu können? Lächerlich, es weiß doch sowieso jeder, was läuft, dachte Erika. Sie jetzt auch.

Was konnte man tun? Was konnte sie tun? Sie war nur ein Kind, und die Nazis waren mächtig und überall, selbst das andere Kind in diesem Raum gehörte zu ihnen. Wer sich gegen die Nazis stellte, spielte mit seinem Leben. Was blieb? Erika wusste, was ein Märtyrer war, das hatte sie in Religion gelernt. Märtyrer gingen sehenden Auges in den Tod, wenn sie an etwas glaubten. Erika aber hatte nie begriffen, wozu ein Märtyrertod gut sein sollte. Sie liebte ihren Großvater, aber was konnte ihr Tod ihm helfen? Wie konnte der ihn retten, ihm wenigstens einen weiteren Monat verschaffen, eine Woche, einen Tag?

Hoffnung. Das Wort stand ihr plötzlich vor Augen. Ohne Hoffnung starb man schneller. Mit Hoffnung – später? War Hoffnung nur Trug, eine unnötige Verlängerung unerträglicher Leiden? Das konnte man nicht wissen. Und das war vielleicht schon alles, worauf man hoffen konnte.

»Ich möchte meinem Opa eine Nachricht zukommen lassen«, sagte Erika leise, aber mit fester Stimme.

»Was?« Stinus fuhr herum. »Bist du wahnsinnig? Weißt du, was passiert, wenn das rauskommt?« Er schien sich das gerade vorzustellen, denn seine Augen quollen hervor.

Jetzt war es an Erika, die Achseln zu zucken. »Auch nicht mehr als jetzt schon, denke ich«, sagte sie leichthin. Janssen hatte Stinus etwas erzählt, das ihr wichtig war; dafür müsste sie ihm dankbar sein. Stattdessen erwog sie, den Mann unter Druck zu setzen, ebenso wie Stinus, ohne Gewissensbisse, denn beide hatten sich schuldig gemacht.

Himmel, dachte Erika, was tue ich hier? War ich nicht vor ein paar Wochen noch ein Kind?

Stinus starrte und schwieg, schien ihren Gedankenpfaden zu folgen und zum gleichen Ergebnis zu kommen. Er nickte nachdenklich. »Habt ihr Schnaps?«, fragte er dann unvermittelt.

»Glaube schon«, antwortete Erika. In der Speisekammer standen bestimmt noch ein paar Flaschen. Oma hatte immer auf Vorratshaltung geachtet, und seit Opa weg war, trank hier ja keiner mehr Korn.

»Gut«, sagte Stinus. »Wir können es versuchen. Janssen kommt ja ziemlich oft nach Jemgum, wenn er frei hat. Mit Schnaps wird es gehen. Schreib du was auf. Aber keine Namen, verstanden? Schreib so, dass dein Opa weiß, von wem es ist, aber sonst keiner.« Er verschränkte seine Arme vor der schmalen Brust und richtete sich zu seiner ganzen, bescheidenen Größe auf. »Und ich will etwas dafür.«