9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Falter Verlag

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

Der Leichtathlet Ernst Soudek verließ 1960 ohne Geld, mit mäßigen Englischkenntnissen, aber einer kräftigen Portion Optimismus im Gepäck seine Heimatstadt Wien. Die USA erlebte er in unzählige Facetten als Hilfsarbeiter, Facharbeiter, Student, Athlet und nach dem erfolgreichen Abschluss seiner Studien schließlich als Hochschullehrer. Österreichs legendärer Leichtathlet erzählt aus seinem bewegten Leben in den USA. Spannenden Geschichten zwischen hartem Training, schießwütigen Nachbarn, psychopathischen Verbrechern und hinreißenden Frauen.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 219

Veröffentlichungsjahr: 2016

Ähnliche

Ernst Soudek

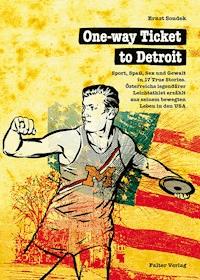

One-way Ticket to Detroit

Sport, Spaß, Sex und Gewalt in 17 True Stories. Österreichs legendärer Leichtathlet erzählt aus seinem bewegten Leben in den USA

Falter Verlag

© 2013 Falter Verlagsgesellschaft m.b.H.

1011 Wien, Marc-Aurel-Straße 9

T: +43/1/536 60-0, E: [email protected], W: www.falter.at

Coverillustration: P.M. Hoffmann

Alle Rechte vorbehalten.

Keine unerlaubte Vervielfältigung!

ISBN ePub: 978-3-85439-545-4

ISBN Kindle: 978-3-85439-555-3

ISBN Printausgabe: 978-3-85439-492-1

1. digitale Auflage: Zeilenwert GmbH 2017

Für Edgar, Ingrid und meine Frau Martina

Inhaltsverzeichnis

Cover

Titel

Impressum

Vorwort

One-way Ticket to Detroit

Joanna und ihr Wrestler. Als ich meine Muse an Dick the Bruiser verlor

Der Überfall in der Unterführung

Sandra von V. und der Abtreibungsarzt

Studentenleben in Michigan

Ein Sommer in Toronto: Totschlag aus Notwehr

Der Mann, der keine Feinde hatte

Intermezzo in Tokio

Zwei Fäuste wie Waffen

Als Lester Bird keinen Haarschnitt bekommen konnte

Bill Adams: Polizist und Rassist aus Alabama

Der rassistische Schäferhund Gustav

Der gute Kamerad Oder: Der unsinnige Tod des Leutnants George Canamere

Der Selbstmord des deutschen Literaturprofessors Robert Kahn in Texas. Eine Klarstellung

Terror am Turner Mountain

Der gefährdete Fußballschiedsrichter Edgar Soudek

Der hilfreiche „Kaiser von Wien“. Wie Helmut Zilk es für mich richtete

Der Autor

Vorwort

Die Idee für ein Buch mit „true stories“ aus meinem frühen, ereignisreichen Leben in den USA wurde vor einigen Jahren in einer bekannten Prater-Gastwirtschaft in Wien geboren. Meine Gattin Martina, mein Bruder Edgar und ich erfreuten uns an Speis und Trank, als mir ein etwa vierzigjähriger Mann aus einiger Entfernung freundlich lächelnd zuwinkte. Sein Gesicht kam mir bekannt vor, aber ich wusste nicht, wo ich es hintun sollte. Alt werde ich, dachte ich, früher hätte ich mich erinnern können. Ich winkte zurück, er kam zu uns herüber und stellte sich Martina und Edgar vor.

Gleich wusste ich wieder, dass es sich um einen ehemaligen Schüler der Höheren Technischen Lehranstalt Technologisches Gewerbemuseum handelte, an der ich von 1987 bis 2002 Englisch und Deutsch unterrichtete.

„Herr Professor“, sagte er, „bei Ihnen war’s immer leiwand. Ich kann mich zwar kaum an den Stoff erinnern, aber Ihre Gschichten werd ich nie vergessen!“ Zuerst war ich ein wenig verblüfft, denn ich hatte Episoden aus meinem Leben in Amerika nur zur Auflockerung der vom Lehrstoff angestrengten Hirne meiner Schüler und Studenten eingestreut.

Dann leuchtete mir aber ein, dass die Bemerkung des ehemaligen, inzwischen als Familienvater und im Beruf erfolgreichen Schülers als Kompliment gedacht war. Ich selbst kann mich höchstens an zehn Prozent des in der Schule und an der Universität Gelernten erinnern. Vielleicht, dachte ich, haben meine Erzählungen aus dem wahren Leben mehr zum Erfolg der Schüler in deren späterem Leben beigetragen als der Großteil des Lehrstoffes.

Als ich mich am nächsten Morgen mit meiner ehemaligen Kollegin, der schon viele Jahre in Wien lehrenden Amerikanerin Diane Shooman, zum Frühstück traf und ihr von meinem ehemaligen Schüler erzählte, reagierte sie enthusiastisch und meinte: “Ernst, I have always thought that you should write a book about the things that happened to you in the United States.”

Ich dachte darüber nach und kam zu dem Schluss, dass Leser höchstens an Episoden aus meinem Leben, nicht aber an einer durchgehenden Autobiografie interessiert sein würden, denn für eine Autobiografie sollte man eine berühmte oder wenigstens bekannte Persönlichkeit sein. Ich schickte aber probeweise einen Text an die Tageszeitung Der Standard, und dieser wurde im Jänner 2010 „gebracht“, wie die Journalisten sagen. Das Echo darauf war enorm und durchaus positiv, aber nicht ausreichend genug, um mich zum Schreiben eines Buches zu motivieren.

Dann aber sandte ich Armin Thurnher, dem Herausgeber des Falter, eine „true story“, und er veröffentlichte sie nicht nur, sondern ermutigte mich auch, weitere Episoden aufzuzeichnen, die dann in Buchform erscheinen würden. Das Produkt liegt hier nun vor.

Es handelt sich durchwegs um „true stories“, wahre Begebnisse, auch wenn sie in manchen Details unglaubhaft klingen mögen. Kaum jemand kann Amerika in seinem ganzen sozialen Spektrum so erlebt haben wie ich.

Ich kam als nur behelfsmäßig Englisch sprechender Immigrant in die USA, war Hilfsarbeiter, Facharbeiter, Student, Kellner, Athlet und Hochschullehrer und lernte so ziemlich alle Facetten des vielschichtigen amerikanischen Privat- und Berufslebens kennen. Ich habe mich in allen amerikanischen gesellschaftlichen Kreisen, außer den höchsten, bewegt. Das können selbst von mir so bewunderte US-Experten wie Anneliese Rohrer und Thomas Chorherr nicht von sich behaupten.

Sie und andere sehr gute Journalistinnen und Journalisten mögen wunderbar schreiben und „makroskopisch“ über Amerika berichten, aber ihre Perspektive ist ihrem bürgerlichen Wissen und Können angepasst. Haben sie je unter den Armen und sozial Schwachen gelebt?

Frank Stronach, der – zwar nicht in den USA, sondern in Kanada, wo ähnliche Zustände herrschten – auf unterster Ebene anfing und einen einmaligen, kometenhaften Aufstieg erlebte, könnte wahrscheinlich noch mehr von den Freuden und Leiden der Menschen auf verschiedenen gesellschaftlichen Ebenen Nordamerikas erzählen als ich, aber das Problem dieses im Ausland unternehmerisch und materiell wahrscheinlich erfolgreichsten gebürtigen Österreichers ist, dass er nie Hochdeutsch gelernt hat und eines Tages, sollte er seine Autobiografie schreiben, einen Übersetzer brauchen wird.

Und worüber könnte der in seiner Heimat zuletzt so geschmähte, mir aber durchaus sympathische „Scholar-Athlete“ Markus Rogan erzählen? Wie es sich an der Eliteuniversität Stanford in Kalifornien lebt? Oder was könnte die von mir überaus geschätzte Literaturprofessorin und Schriftstellerin Ruth Klüger aus ihrem Leben in Amerika berichten, das österreichische und deutsche Leser ähnlich stark interessieren würde wie ihre Holocaust-Überlebensgeschichte „weiter leben“? Auch sie war drüben „nur“ Studentin, Literaturkritikerin und Professorin, nicht aber Baumwollpflückerin oder Hilfsarbeiterin in einer Fabrik.

Jede meiner True Stories ist als eine in sich geschlossene Einheit konzipiert. Obwohl die Erzählungen chronologisch angeordnet sind, kommt es zwangsläufig zu geringfügigen Überschneidungen und Wiederholungen. Wer das Buch in einem durchliest, möge mir das verzeihen.

An den Stories ist nichts erfunden und nichts gelogen; alles geschah so, wie ich es beschreibe und wie ich mich daran erinnere. Bei jenen, die noch am Leben sind und über die ich nichts Schmeichelhaftes berichten konnte, habe ich einige Male aus rechtlichen Gründen nicht den ganzen Namen genannt.

Die Namen einiger weniger wichtiger Personen sind mir entfallen und ich konnte sie auch nicht mehr herausfinden, daher habe ich sie durch fiktive ersetzt. Das ändert nichts an der Substanz der Erzählung. Dort, wo ich Namen nenne, auch in potenziell heiklen Situationen, fürchte ich keine Konsequenzen. Manche der erwähnten Personen waren schon damals wesentlich älter als ich und leben jetzt nicht mehr. May they rest in peace!

Mein Dank gilt meiner Gattin Martina, meinem Bruder Edgar, meiner platonischen Freundin und ehemaligen Kollegin Diane Shooman, meinen zahlreichen Schülern und Studenten am Technologischen Gewerbemuseum sowie der Fachhochschule Technikum Wien, die mir als einem zum Lehren Berufenen ein sehr erfülltes Leben ermöglichten. Danken möchte ich auch den Amerikanern im Allgemeinen, die ich trotz manch herber Kritik an der Außenpolitik ihrer Politiker als das freundlichste Volk der westlichen Welt erlebte, und last but not least Armin Thurnher, einer der inspirierendsten Persönlichkeiten, die ich jemals kennenlernte.

Ernst Soudek

One-way Ticket to Detroit

Die Hand des kleinen, uralten Chinesen zitterte, als er mir das Kuvert mit der wöchentlich fälligen „Miete“ überreichte. Eine Woche vorher, als ich ihm meine Wäsche in seine kleine, im Basement des Hauses gelegene Putzerei brachte, hatte er für mich noch ein ehrliches Lächeln bereitgehabt. Diesmal verriet seine Miene Angst.

Wie war es gekommen, dass sich dieser freundliche Mann plötzlich vor mir fürchtete?

Ich war im Februar 1960 als neunzehnjähriger Immigrant nach Detroit gelangt, den Sitz der damals mächtigen und florierenden amerikanischen Automobilindustrie, wo sich alles um die Herstellung riesiger, benzinfressender Straßenkreuzer drehte. Der Zeitpunkt war äußerst schlecht gewählt, denn in Amerika herrschte damals die ärgste Wirtschaftskrise seit der Großen Depression der frühen Dreißigerjahre.

Detroit war 1960 eine der unattraktivsten Städte der USA, aber ich musste dorthin, weil sich im Vorort Hazel Park nördlich der Eight Mile Road ein Onkel etabliert hatte, der bereit war, mein „Sponsor“ zu sein, und einen Sponsor musste jeder Immigrant haben, denn der Staat wollte für diesen keinerlei finanzielles Risiko übernehmen. In meinem spezifischen Fall war die Einwanderungsbehörde ohnehin überraschend nachsichtig, denn so kurz nach den Hexenjagden der McCarthy-Ära war immer noch jeder verdächtig, der auch nur irgendetwas mit Kommunismus zu tun hatte, und meinen Vater, der Redakteur bei der von den Sowjets geförderten Volksstimme war, konnte und wollte ich nicht verleugnen, obwohl ich mich mit seiner politischen Richtung nicht identifizierte.

Das wusste der geheime Vasall der CIA und des FBI, die österreichische Stapo, und deshalb wurde ich wahrscheinlich als harmlos eingestuft.

Umgekehrt kann man annehmen, das mich die Sowjets ganz bestimmt nicht nach Russland immigrieren hätten lassen, wenn mein Vater Agent der CIA oder Redakteur beim damals amerikalastigen Wiener Kurier gewesen wäre.

Drei Wochen nach meiner glorreichen Ankunft landete ich in einem der ärgsten Slums der Stadt nicht unweit von Downtown, mit nicht mehr als fünfzig Dollar in der Tasche. Onkel Egon hatte mich mit seiner sehr hübschen Tochter Inge, ihres Zeichens Homecoming Queen der Hazel Park High School, in zärtlicher, aber harmloser Umarmung überrascht. Er befürchtete wohl, dass sein hehres Töchterchen ihre Unschuld mit dem armen Schlucker aus Österreich verlieren könnte anstatt mit einem reichen Collegeboy, der sie dann heiraten würde, wie es damals so üblich war, und verwies mich kurzerhand des Hauses.

Die einzige Bleibe, die ich mir leisten konnte, war ein winziges „efficiency apartment“ in einer Abbruchbude an der Straßenkreuzung Second Avenue und Prentis Street, dessen „efficiency“ aber sehr dürftig war, denn WC und Badezimmer befanden sich auf dem Gang. Aber Umstände wie diese war ich noch vom Wiener Altbau in der Grünangergasse gewohnt. Die Miete belief sich auf zwölf Dollar pro Woche, wesentlich weniger als die 25Dollar, die mir Onkel Egon und seine geizige Gattin bereits nach Erhalt meines ersten Paychecks für Logis und ein tägliches Lunchpaket abgeknöpft hatten.

Ich hatte das Glück, im Werkstättenunterricht an der HTL in Wien sehr viele nützliche manuelle Fähigkeiten erlernt zu haben, und fand trotz der vorherrschenden großen Arbeitslosigkeit immer wieder einen Job, auch wenn es oft nur für ein paar Tage und für magere 1,25Dollar die Stunde war. Eigentlich wäre ich für einen Job als Techniker qualifiziert gewesen, aber ich bekam Arbeit nur als Dreher, Fräser, Schweißer, Spengler, Schneeschaufler, Sandstrahler, Haftschalenschleifer und, weil aus Wien stammend (!), Kaffeebohnenröster.

In dem Slum rund um die Wayne State University herrschten entsetzliche Zustände. Es wohnten da fast nur arbeitslose Afroamerikaner (den Begriff gab es damals aber noch nicht; man sprach von „Colored“) und sogenannter „white trash“, armseligste Zuwanderer aus den Südstaaten, die sich trotz ihrer Ungebildetheit immer noch den „Colored“ überlegen fühlten.

Ich lernte damals die amerikanische Art von Armut kennen. An verdreckten Straßenkreuzungen und vor Lokalen in meiner Nachbarschaft lungerten Arbeitslose, Alkoholiker und Drogensüchtige herum; Familien besaßen zwar TV-Geräte, ein altes Auto, manchmal sogar ein neues, aber die meisten Menschen hatten verfaulende Zähne und verschleppte Krankheiten, weil sie sich keine medizinische Behandlung und Krankenversicherung leisten konnten.

Die Firmen, die diesen Menschen Jobs gaben, waren „nonunion“, das heißt, sie erlaubten keiner Gewerkschaft Zutritt. Bei den großen Autoerzeugern General Motors, Ford, Chrysler und American Motors (heute nicht mehr existent) war das natürlich anders. Dort waren die Gewerkschaften sehr mächtig, und die (fast nur weißen) Facharbeiter wie mein Onkel Egon waren allesamt Großverdiener, die sich in den Suburbs ansiedelten, Villen, Cadillacs und Speed-Boats anschafften und wie die großen Industriebonzen in den Nobelvororten Grosse Pointe und Birmingham unisono über die „socialists“ schimpften, die das bewährte kapitalistische System verändern, also ruinieren wollten. Sie schimpften auch über den jungen Präsidentschaftskandidaten der Demokraten, John F. Kennedy, der, wie Barack Obama 48 Jahre später, „change“ versprach.

Detroit war in den Sechzigerjahren die gefährlichste Stadt Amerikas. In meiner Nachbarschaft geschah jeden Tag mindestens ein Mord. Einmal beobachtete ich von meinem ebenerdigen Fenster aus, wie ein offensichtlich Betrunkener aus einem gegenüberliegenden Lokal torkelte und vom Gehsteig aus auf die Straße urinierte. Ein anderer folgte ihm aus dem Lokal, eine Flasche in der Hand. Er ging von hinten auf den Urinierenden zu und schlug ihm mit derartiger Wucht auf den Schädel, dass sowohl die Flasche als auch der Kopf des Opfers zerbarsten. Der Mörder ging seelenruhig in das Lokal zurück. Man würde es in Österreich und Deutschland nicht für möglich halten, aber es lagen noch mehrere Tage lang Glassplitter und Teile der Schädeldecke des Opfers in eingetrocknetem Blut auf dem Gehsteig. „You must be crazy to come to Detroit on a one-way ticket“, sagte mein Nachbar George zu mir.

Einige Wochen später schlenderte ich an einem Sonntagmorgen die Second Avenue hinunter in Richtung Grand Circus Park, als eine Haustüre aufgerissen wurde und ein Afroamerikaner die paar Stufen vom Haus herunterstolperte und vor mir liegen blieb, ein großes Küchenmesser im Rücken. Ein anderer Mann, ebenfalls schwarz, kam aus dem Haus, beugte sich über den Sterbenden, gab ihm einen Tritt in die Seite und schrie: “Die, motherfucker, die!” Es gab damals noch keine Handys und nirgendwo war eine Telefonzelle zu sehen. Ich machte kehrt und wünschte mir nur eines: dass ich genug Geld für den Rückflug in die Heimat hätte.

Zwei Ereignisse im Mai und Juni 1960 sollten mich der Erfüllung des „American Dream“ näherbringen. Ich war 1958 österreichischer Jugendmeister im Hammerwerfen geworden, 1959 bei den Juniorenmeisterschaften Zweiter hinter dem legendären Heinrich Thun und hatte so nebenbei auch das Diskuswerfen trainiert. Im Mai erfuhr ich, dass in der Universitätsstadt Ann Arbor, Sitz der renommierten University of Michigan, ein großes Leichtathletikmeeting stattfinden würde.

Am Tag der Veranstaltung fuhr ich mit einem Greyhound-Bus nach Ann Arbor und gelangte schließlich zum berühmten Ferry Field, jenem Sportplatz, auf dem Jessie Owens 1935 an einem einzigen Tag fünf Weltrekorde aufgestellt hatte. Zu meinem Entsetzen erfuhr ich, dass das Hammerwerfen ebenso wie das Speerwerfen im Mittelwesten verboten war, weil es dabei in der Vergangenheit zu viele Schwerverletzte gegeben hatte. „But you can throw the discus“, meinte eine freundliche Kampfrichterin und deutete in eine Ecke des Sportplatzes, wo sich einige Werfer schon aufwärmten.

Ich hatte seit einem Dreivierteljahr keinen Diskus in der Hand gehalten, aber ein für mich als Linkshänder günstiger Wind ließ mich die Siegerweite werfen. Nach den deprimierenden Erlebnissen der ersten Monate meines Amerikadaseins endlich ein Lichtblick. Ich stand noch siegestrunken da, als mir jemand von hinten auf die Schulter klopfte.

Ich drehte mich um: Vor mir stand ein Zerrbild Humphrey Bogarts, eingewickelt in einen hellen Trenchcoat, Zigarette im Mundwinkel, Don Canham, der berühmte Coach des Leichtathletikteams der Universität von Michigan. Wir führten ein langes Gespräch über meine Vorbildung und meine sportlichen Ambitionen, dann verabschiedete er sich: “You’ll hear from me, Ernie.”

Drei Monate später meldete er sich tatsächlich bei mir und bot mir ein Stipendium an seiner Universität an. In der von Ungewissheit geplagten Zeit davor brachte ich mich irgendwie durch. So kam es mir sehr zustatten, dass ich in dem Lokal, vor dem der grässliche Mord geschehen war und in dem ich manchmal ein Coca-Cola trank und einen Hamburger aß, einen gewissen Joe kennenlernte, der Italoamerikaner war und mir ein „unwiderstehliches Angebot“ machte.

„Ernie, how much money are you making right now?“, fragte er mich.

Ich antwortete wahrheitsgetreu: “1,25 dollar an hour, when and if I get work.”

Er lachte: “A big, strong guy like you? Work for me one day per week and I’ll pay you fifty dollars.”

„Yeah, but what do I have to do for that much money“, fragte ich misstrauisch.

“Not much, just collect rent from a few slant-eyes and Spartans.” Mit „slant-eyes“ meinte er chinesische Einwanderer, die kleine Putzereien besaßen, und unter „Spartans“ verstand er die paradoxerweise griechischen Betreiber von mehrheitlich italienischen Restaurants.

Ich stimmte sofort zu, denn „rent collector“ hörte sich nicht schlecht an und ich wusste ja (noch) nicht, dass Joe ein Capo im berüchtigten Zerilli-Clan war, der für praktisch alle dunklen Geschäfte in Detroit südlich der Eight Mile Road verantwortlich zeichnete. Die steuerfreien fünfzig Dollar für einen Arbeitstag pro Woche bedeuteten eine gewaltige Verbesserung meiner allgemeinen Lebensumstände, dafür legte ich mein Gewissen ein paar Monate lang ad acta.

Als Don Canham mir dann ein „Full ride“-Stipendium anbot, entließ mich Joe großzügig aus seinen Diensten. Ich hörte von ihm nur noch einmal, als ich 1964 in Philadelphia beim populären „Penn Relays“-Leichtathletikmeeting das Diskuswerfen mit einem neuen österreichischen Rekord gewonnen und mich für die Olympiade in Tokio qualifiziert hatte. Er schickte mir ein Telegramm und wünschte mir alles Gute. Einige Jahre später starb er bei einem Schusswechsel mit Ganoven der Teamster-Gewerkschaft, deren Boss Jimmy Hoffa sich mit dem Paten Anthony Zerilli angelegt hatte.

Über das spätere Verschwinden Hoffas gibt es verschiedene Theorien, meine eigene aber kommt mir am plausibelsten vor: Zerillis Männer lockten Hoffa in eine Falle, fertigten ihm aus Rache „cement boots“ an, vielleicht sogar bei lebendigem Leib, und versenkten ihn im Detroit River. Seine Leiche wurde jedenfalls nie gefunden.

Zu diesem Zeitpunkt war ich schon längst Professor an der University of Virginia im idyllischen Charlottesville, eingekapselt in einem liberalen, idealistischen Elfenbeinturm und wie viele Akademiker abgeschottet vom „wahren“ Amerika. Nach Detroit bin ich nur mehr gereist, wenn es absolut notwendig war, aber noch vor meiner Übersiedlung nach Ann Arbor im Herbst 1960 entschuldigte ich mich bei Mao Lin, dem alten Chinesen, und anderen „Mietern“, die sich vor mir gefürchtet hatten.

Der Text „One-way Ticket to Detroit“, hier leicht verändert, wurde im Jänner 2010 in der Tageszeitung Der Standard unter dem Titel „Die amerikanische Art der Armut“ veröffentlicht.

Joanna und ihr Wrestler. Als ich meine Muse an Dick the Bruiser verlor

„George, warum fürchtest du dich vor mir?“, fragte ich den kleinen, dicklichen Mann, der eigentlich Georgios hieß und, wie viele griechische Immigranten in den USA, ein italienisches Restaurant besaß. „Ich sehe nicht mehr die ehrliche Freude in deinen Augen, mit der du mir bisher nach jeder Mahlzeit den Ouzo oder Grappa ‚on the house‘ serviert hast.“

„Ja“, antwortete er, „ich fürchte mich vor dir, denn du arbeitest jetzt für Joe von den Zerillis, und mit dem ist nicht gut Kirschen essen, wenn man mit einer Zahlung in Verzug gerät.“

„Was meinst du?“, fragte ich naiv.

„Wenn du mir nicht die Finger brichst, bricht er sie mir höchstpersönlich.“

Dank Joes Angebot war ich nun „rent collector“ und verdiente fünfzig Dollar für die Arbeit eines Tages, was mehr war, als ich sonst in einer 40-Stunden-Woche verdienen konnte. Joe war ein Capo im berühmt-berüchtigten Zerilli-Clan, der damals auf das Geschäftsleben von Detroit relativ großen „Einfluss“ ausübte.

Es wäre nicht klug gewesen, das Angebot eines Zerilli-Capos auszuschlagen, noch dazu, wo er mir als „Mietzinskassierer“ einen Job anbot, der mich durchaus ruhigen Gewissens schlafen ließ. Der Titel „Schutzgeld-Eintreiber“ hätte mich wahrscheinlich weniger ruhig schlafen lassen, aber „Mietzinskassierer“ imponierte sogar meinen alten, tief in der Sozialdemokratie verankerten Eltern in Österreich, die dabei wahrscheinlich an so etwas wie die damals noch üblichen „Gaskassierer“ dachten.

Ich war zwar weder Sizilianer noch wenigstens Italoamerikaner – normalerweise die wichtigste Voraussetzung für einen derartigen Job –, aber groß, relativ stark und als mittelloser Einwanderer verzweifelt und naiv genug, dass Joe darauf vertrauen konnte, dass ich den Mund halten und den Job zu seiner Zufriedenheit ausüben würde, ohne dass er mir irgendwelche Hintergründe erklären musste, was er ja nie getan hätte.

„Und was mach ich, wenn mir jemand die Miete nicht aushändigt?“, fragte ich ihn, „als Immigrant kann ich mir einen Wickel mit der Polizei nicht erlauben. Da würde ich gleich in meine Heimat abgeschoben werden.“

“Don’t worry, Ernie, you just tell me, and I’ll take care of it.”

Joe klang sehr glaubwürdig, obwohl er nur 1,65 Meter groß und sehr schlank war. Er besaß aber offenbar gute Menschenkenntnis. Er wusste, dass meine durchtrainierten 1,98 Meter und 110 Kilo, gepaart mit, wie man mir sagte, ziemlich harten Gesichtszügen und sehr kurzer Bürstenfrisur, auf die meisten seiner eher schmächtigen Klienten einschüchternd wirken mussten und sie mir deshalb keine Schwierigkeiten bereiten würden. Tatsächlich brauchte ich mich während der fast drei Monate meines „Dienstverhältnisses“ nie bei ihm zu beklagen.

Alle der rund fünfzig Geschäftsleute, die ich an einem bestimmten Wochentag besuchte, überreichten mir anstandslos ein versiegeltes, mit einem mir unbekannten Geldbetrag gefülltes Kuvert. Am Abend, nach Abgabe aller Kuverts, bekam ich von Joe prompt die versprochenen fünfzig Dollar, mit denen ich mich bis zum Erhalt eines Stipendiums an der University of Michigan im Herbst 1960 ganz gut über die Runden brachte. Ich hätte es nicht gewagt, auch nur ein einziges Kuvert zu unterschlagen.

Mein Revier als „rent collector“ schloss einen Großteil von Hamtramck ein, dieser hauptsächlich von polnischen Immigranten und deren Nachfahren bewohnten autonomen Stadt, die auf fast allen Seiten von Detroit umgeben ist, sodass der Uneingeweihte meinen könnte, es handele sich um einen Bezirk der ehemaligen Millionenstadt. Auf einer meiner Runden, die ich zu Fuß absolvierte, entdeckte ich das Delikatessengeschäft von Moishe Ziolkowski, der aus Krakau stammte, aber schon 1930 nach Amerika emigriert war und es zu einem gewissen Wohlstand gebracht hatte.

Ich fand mich bei ihm sehr bald als Stammkunde wieder. Ein „Pastrami on rye“-Sandwich mit Salzgurkerl in Begleitung von Budweiser oder Milwaukee-Bier avancierte zu meiner Lieblingsspeise, und da Mr.Ziolkowski nicht zu Joes „Klienten“ gehörte, sondern eher Schutzgeld an den sogenannten „Jewish Mob“ zahlte, der weniger bekannten, aber ebenso „effizienten“ jüdischen Parallelorganisation zur italienischen Mafia, konnte ich mich mit ihm frei von der Leber weg über alles Mögliche und Unmögliche unterhalten. Er stammte zwar aus Polen, betrachtete sich aber als „American Reform Jew“, der mehr aus Tradition und gutem Geschäftssinn als aus religiöser Überzeugung koschere Nahrungsmittel und Mahlzeiten anbot.

Er hatte zwei Söhne und vier Töchter. Die älteren drei Töchter waren verheiratet, hatten Kinder und lebten anderswo. Joanna, die Jüngste, half manchmal im Geschäft aus. Sie hatte langes, rabenschwarzes Haar und – für eine polnisch-amerikanische Jüdin nicht ungewöhnlich – strahlend blaue Augen. Sie war zwanzig Jahre alt, so schön, dass sie jede Schönheitskonkurrenz im Vorbeigehen gewonnen hätte, wenn sie vom Vater die Erlaubnis zur Teilnahme bekommen hätte. Irgendwie erinnerte sie mich an die junge Elizabeth Taylor, die damals noch nicht dick und vom exzessiven Alkohol- und Medikamentenkonsum gezeichnet war.

An einem der Tage, an denen ich meine Mittagspause im Ziolkowski-Deli verbrachte, vertiefte ich mich in einen Band mit Shakespeare-Sonetten. Joanna kam herüber und schaute mir über die Schulter.

„Ich habe nicht gewusst, dass du Poesie magst, Ernie“, flüsterte sie mir ins Ohr, „ich liebe Lyrik, und ich studiere englisch-amerikanische Literatur an der Wayne State University.“

„Ich würde auch gerne englische und amerikanische Literatur studieren, kann es mir aber noch nicht leisten. Mein amerikanischer Lieblingsdichter ist übrigens Robert Frost“, antwortete ich. „Yes“, sagte sie, ‚The Road Not Taken‘, a wonderful, ageless poem.“

Sichtlich animiert, vertraute sie mir an, dass Edgar Allan Poes „The Raven“ ihr Lieblingsgedicht sei. „Quoth the raven, Nevermore“, rezitierte ich und bewies ihr damit, dass auch mir das Œuvre des amerikanischen Horrorpapstes geläufig war.

Begeistert lud sie mich in ihre Wohnung ein, um mit mir gemeinsam Gedichte zu lesen und zu besprechen. „Ah, jetzt habe ich meine Beatrice gefunden“, redete ich mir enthusiasmiert ein, „die Jungfrau, die mich zu großen dichterischen Leistungen beflügeln wird!“ Was bei Dante funktionierte, würde auch bei mir gelingen.

Zum Rendezvous in ihrer im Obergeschoß gelegenen Wohnung brachte ich einen Band Gedichte von Dylan Thomas mit. Sie saß neben mir auf dem kuscheligen Sofa, duftete wunderbar und erschien mir schöner als jeglicher Filmstar dieser Ära. Ich begann inbrünstig zu deklamieren, „The force that through the green fuse drives the flower“, hoffend, dass die Symbolik dieses Verses an ihr nicht vorübergehen und sie näher zu mir heranrücken würde, als durch das geöffnete Fenster das Quietschen von Autoreifen zu hören war. „Oh, oh“, rief sie aus, „there’s gonna be trouble!“

Sie rückte von mir ab, blieb aber auf dem Sofa sitzen. Schon hörte ich eilige Schritte die Treppe herauftrampeln, die unversperrte Wohnungstür flog auf und herein stürmte eine jedem im Mittelwesten Lebenden bekannte Gestalt: das Wrestling-Idol Dick the Bruiser, mit bürgerlichen Namen Bill Richard Afflis, zu diesem Zeitpunkt einunddreißig Jahre alt und, wie mehrere andere Ringer in verschiedenen Ländern der Erde, „unbesiegter Weltmeister“ im Freistilringen. Ihm folgte sein fast ebenso berühmter Partner im Tag-Team Wrestling, der spätere Weltmeister Reggie Lisowski, besser bekannt als „The Crusher“.

„Buster, are you trying to fuck my woman?“, herrschte mich der Bruiser an, während er sich drohend vor mir aufpflanzte. Ich war so perplex, dass ich kein Wort herausbrachte.

Dick und der Crusher waren ein wenig kleiner als ich, aber bestimmt noch 1,85 oder 1,90 groß und doppelt so breit und mit sicher zwanzig Kilo mehr Masse wesentlich muskulöser als ich. Der Crusher hatte Arme, neben denen die von Arnold Schwarzenegger wie Spaghetti gewirkt hätten. Beide Männer erinnerten mich irgendwie an übergroße Bulldoggen in Menschengestalt. Bevor Dick Profiwrestler wurde, war er schon als College-Footballer berühmt gewesen, während es Reggie nach der Highschool vorzog, nicht zu studieren, sondern den Metzgerberuf zu erlernen, ihn einige Jahre lang auszuüben und erst dann auf das Catchen umzusatteln.

Er umfing meinen Kopf mit seinen riesigen Abortdeckelpranken und drückte so fest zu, dass ich – normalerweise auch recht wehrhaft und schmerzresistent – nur winseln konnte. Ich hätte gegen keinen der beiden auch nur die geringste Chance gehabt, zu zweit wirkten sie auf mich aber absolut lähmend. Ich hing hilflos in der Kopfschraube des Crushers, als ich Joanna schreien hörte: “Reggie, damned, we were reading poetry, not fucking! Let him go! Ernie is from Austria and he loves American poetry” (wohlgemerkt mit Betonung auf „American“).

„Is that so? Well, I’m not sure, but let him go, Crusher!“, befahl Dick, der zweifelsohne der Boss war. Obwohl verheiratet und bereits Vater zweier Kinder, war er der Geliebte meiner erhofften „Beatrice“. Tatsächlich ließ mich der massive Partner des Weltmeisters los. Man mag es glauben oder nicht, aber als ich den beiden eröffnete, dass ich als „rent collector“ für Joe Zerilli arbeitete, lachten sie zuerst, wurden dann aber ein wenig nervös und waren plötzlich sehr freundlich. „We’ll talk later“, verabschiedete sich Dick ominös von Joanna und lud mich auf ein Bier in ein nicht weit entferntes Pub ein.

„Vertraue niemals einer Frau, Ernie“, riet er mir, „bei der ersten Gelegenheit betrügt sie dich.“ Ausgerechnet der sagt so etwas, dachte ich mir. Diese „double standards“, wo er doch selber verheiratet ist, Joanna hingegen nicht! Ich war traurig, meine Beatrice verloren, zugleich aber begeistert, diese beiden Celebrities persönlich kennengelernt zu haben, und trank mit ihnen nicht eine, sondern mehrere Flaschen Bier, die uns der Wirt „on the house“ servierte, denn es schmeichelte ihm sichtlich, dass so berühmte Männer, die er jeden Donnerstagabend im Fernsehen beobachten konnte, bei ihm einkehrten.