14,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Droemer eBook

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

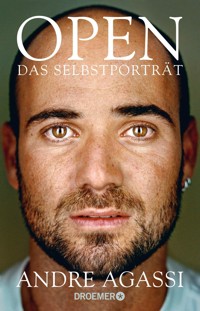

Zum Wunderkind erkoren, zum Tennis getrieben, wurde aus Andre Agassi der rebellische Superstar auf dem Centre Court, eine Pop-Ikone der Achtziger. Kaum stand er ganz oben auf der Weltrangliste, stürzte er ab – und fiel tief. Sein spektakuläres Comeback und seine Liebe zu Steffi Graf machten ihn zu der überragenden Persönlichkeit, die er heute ist. – Das sensationelle Selbstporträt eines begnadeten Tennisspielers, der über sich selbst hinausgewachsen ist. Andre Agassi ist einer der talentiertesten Spieler, die je einen Tennisplatz betreten haben – doch von klein auf hasste er das Spiel. Bereits dem Kind drückte der Vater einen Schläger in die Hand, und als Schüler musste er täglich Tausende von Bällen schlagen. Auch wenn er den unerbittlichen Erfolgsdruck verabscheute, wollte er doch dem Ruf des Wunderkinds gerecht werden. In seiner zutiefst bewegenden Autobiographie erzählt Andre Agassi nun die Geschichte seines Lebens im Widerstreit zwischen Selbstzerfleischung und Perfektionsdrang. Agassi lässt uns die Angst des siebenjährigen Jungen spüren, der unter dem obsessiven Blick seines autoritären Vaters den ganzen Tag trainieren muss. Als Elfjähriger wird er in eine Tennis-Akademie geschickt, die für ihn eher einem Gefängnis gleichkommt. Einsam und verängstigt begehrt der Schulversager auf: Agassi färbt sich die Haare, er trägt Ohrringe und kleidet sich wie ein Punk. Als er mit sechzehn Profi wird, verändert sein Erscheinungsbild die Tenniswelt ebenso nachhaltig wie sein blitzschneller Return. Trotz seines Naturtalents muss er kämpfen. Seine anfänglichen Niederlagen gegen die Weltbesten bestürzen ihn. Doch viel größer noch ist seine Verwirrung, als er die ersten großen Siege erringt. Nach drei verlorenen Endspielen bei Grand-Slam-Turnieren beeindruckt er 1992 die Welt mit seinem grandiosen Triumph in Wimbledon. Über Nacht wird Andre Agassi der Liebling der Tennisfans und eine Zielscheibe für die Medien. Agassi hat ein fotografisches Gedächtnis, mit dem er uns entscheidende Matchs miterleben lässt. Nie zuvor wurden die innere Dynamik des Tennisspiels und die äußere Dramatik des Ruhms so eindringlich beschrieben. Beeindruckend sind die scharfen Porträts seiner größten Kontrahenten – Pete Sampras, Jim Courier, Boris Becker, Roger Federer – und seines großen Vorbilds Björn Borg. Und wir erhalten ungeschminkte Einblicke in die kurze Beziehung mit Barbra Streisand und seine gescheiterte Ehe mit Brooke Shields. Agassi offenbart die Depression, die sein Selbstvertrauen zutiefst erschüttert, und den schweren Fehler, der ihn fast alles kostete. Er schildert seine schmerzhafte Wiederauferstehung – sein Comeback, das in dem legendären Sieg bei den French Open 1999 und dem Durchmarsch zur Nummer eins der Weltrangliste gipfelt. Voller Dankbarkeit würdigt Andre Agassi seinen loyalen Bruder und seinen klugen Trainer. Sie helfen ihm, sein Leben wieder ins Gleichgewicht zu bringen und die Liebe seines Lebens zu finden: Stefanie Graf. Ihre ruhige Entschlossenheit gibt ihm die Kraft, gegen seine bestialischen Rückenschmerzen anzukämpfen, und die Energie, um auch nach zwanzig Jahren auf dem Centre Court ein kaum zu schlagender Gegner zu sein. Agassi hat sich grundlegend verändert: vom Nonkonformisten zum engagierten Prominenten, vom Schulabbrecher zum Bildungsförderer. Nach seinem letzten Match bei den US Open 2006 hält er eine ergreifende Abschiedsrede, wie sie in einer Sportarena wohl nie zuvor gehört wurde. Open ist eine unerhört aufrichtige Lebensschau – sehr emotional und umwerfend gut geschrieben. Für Tennisfans ist dieses Buch ein absolutes Muss – es wird aber auch alle Leser begeistern, die bisher nichts über den weißen Sport wissen. Wie Agassis Spielweise setzt dieses sensationelle Selbstporträt einen neuen Maßstab für Ausdrucksstärke, Anmut, Schnelligkeit und Kraft.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 851

Veröffentlichungsjahr: 2014

Ähnliche

Andre Agassi

OPEN

Das Selbstporträt

Aus dem Amerikanischen von Charlotte Breuer und Norbert Möllemann

Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.

Über dieses Buch

Sein Vater hatte ihn zum Tennis getrieben, und das Wunderkind aus der Einwandererfamilie wurde der rebellische Superstar auf dem Centre Court. »Ich hasse Tennis«, gestand Andre Agassi, als er auf der Weltrangliste ganz oben stand – und abstürzte. Sein spektakuläres Comeback und seine Liebe zu Steffi Graf machten ihn zu der großen Persönlichkeit, die er heute ist. Er fördert die Schulbildung benachteiligter Kinder und kann ihnen das zurückgeben, was sein Triumph ihn selbst gekostet hat.

»Open erscheint weniger als ein Buch über den Tennissport und einen seiner erfolgreichsten Vertreter, sondern vielmehr wie ein Roman einer versuchten Selbstverwirklichung, die viele Jahre zum Scheitern verurteilt war.«

Thomas Klemm, FAZ

Inhaltsübersicht

Widmung

Motto

Das Ende

1. Kapitel

2. Kapitel

3. Kapitel

4. Kapitel

5. Kapitel

6. Kapitel

7. Kapitel

8. Kapitel

9. Kapitel

10. Kapitel

11. Kapitel

12. Kapitel

13. Kapitel

14. Kapitel

15. Kapitel

16. Kapitel

17. Kapitel

18. Kapitel

19. Kapitel

20. Kapitel

21. Kapitel

22. Kapitel

23. Kapitel

24. Kapitel

25. Kapitel

26. Kapitel

27. Kapitel

28. Kapitel

29. Kapitel

Der Anfang

Dank

Bildteil

Für Stefanie, Jaden und Jaz

Man könnte gar nicht immer sagen, was es ist, das den

Menschen einsperrt, ummauert, zu begraben scheint,

aber doch spürt man irgendwelche Gitter, Schranken, Mauern.

Ist das alles Einbildung, Phantasie? Ich glaube nicht.

Und dann fragt man sich: Mein Gott, ist es für lange,

ist es für immer, ist es für die Ewigkeit?

Weißt du, was ein Gefängnis zum Verschwinden bringt?

Jede tiefe, ernste Zuneigung. Freund sein, Bruder sein,

lieben – das öffnet das Gefängnis mit Herrschermacht

durch einen mächtigen Zauber.

Vincent van Gogh Aus einem Brief an seinen Bruder Theo, Juli 1880

Das Ende

Ich öffne die Augen und weiß nicht, wo und wer ich bin. Nichts Ungewöhnliches - mein halbes Leben lang habe ich das nicht gewusst. Trotzdem fühlt es sich diesmal anders an. Die Verwirrung ist beängstigender. Fast total.

Ich blicke auf. Ich liege auf dem Boden neben dem Bett. Jetzt erinnere ich mich wieder. Ich bin während der Nacht vom Bett auf den Fußboden umgezogen. Das tue ich meistens. Ist besser für meinen Rücken. Zu viele Stunden auf einer weichen Matratze führen zu höllischen Schmerzen. Ich zähle bis drei, dann beginne ich mit dem langen, schwierigen Prozess des Aufstehens. Hustend und stöhnend drehe ich mich auf die Seite und rolle mich wie ein Fötus zusammen. Dann drehe ich mich auf den Bauch und warte darauf, dass das Blut zu zirkulieren beginnt.

Ich bin ein junger Mann, relativ jung zumindest. Sechsunddreißig. Aber nach dem Aufwachen fühle ich mich, als wäre ich sechsundneunzig. Nach drei Jahrzehnten des Rennens und Abstoppens, des Hochspringens, nach unzähligen Sprüngen und harten Landungen fühlt mein Körper sich nicht mehr so an, als gehörte er mir, vor allem am frühen Morgen. Folglich fühlt sich auch mein Kopf nicht so an, als würde er mir gehören. Wenn ich die Augen öffne, bin ich mir selbst fremd, und obwohl ich auch daran gewöhnt bin, ist dieses Gefühl am frühen Morgen besonders stark. Schnell gehe ich die wesentlichen Fakten durch. Mein Name ist Andre Agassi. Meine Frau heißt Stefanie Graf. Wir haben zwei Kinder, einen Sohn und eine Tochter, fünf und drei. Wir leben in Las Vegas, Nevada, wohnen jedoch derzeit in einer Suite im Hotel Four Seasons in New York, weil ich bei den US Open 2006 spiele. Mein letzter Auftritt bei den US Open. Mein letztes Turnier überhaupt. Ich verdiene meinen Lebensunterhalt mit Tennis, obwohl ich Tennis verabscheue, obwohl ich diesen Sport mit dunkler, heimlicher Leidenschaft hasse, ihn immer gehasst habe.

Nachdem dieses letzte Puzzleteil meiner Identität seinen Platz gefunden hat, gleite ich auf die Knie und warte. Leise flüstere ich vor mich hin: Hoffentlich ist das alles bald vorbei.

Dann: Ich kann mich noch nicht damit abfinden, dass es vorbei ist.

Aus dem Nebenzimmer höre ich Stefanie und die Kinder. Sie lachen und plaudern beim Frühstück. Mein überwältigendes Bedürfnis, sie zu sehen und zu berühren, und mein heftiges Verlangen nach Koffein geben mir die Kraft, die ich brauche, um mich endgültig aufzurichten. Der Hass zwingt mich auf die Knie, die Liebe bringt mich wieder auf die Füße.

Ich werfe einen Blick auf die Uhr auf dem Nachttisch. Halb acht. Stefanie hat mich ausschlafen lassen. In den letzten Tagen ist die Müdigkeit überwältigend. Zu der körperlichen Anstrengung kommt noch die Gefühlsflut, die mein bevorstehender Rückzug aus dem Profisport mit sich bringt. Jetzt, wo die Müdigkeit nachlässt, kommt die erste Schmerzwelle. Ich fasse mir an den Rücken. Mein Rücken packt mich. Ich fühle mich, als hätte sich über Nacht jemand hereingeschlichen und so eine Lenkradkralle an meinem Rückgrat befestigt. Wie soll ich bei den US Open antreten mit einer Lenkradkralle im Rücken? Wird das letzte Match meiner Karriere mit einer Niederlage enden?

Ich wurde mit Olisthesis geboren, einem Wirbelgleiten, was bedeutet, dass sich ein Wirbel im unteren Teil meiner Wirbelsäule selbständig macht, dass er rebelliert. (Das ist der Hauptgrund für meinen Watschelgang.) Wegen dieses einen rebellischen Wirbels haben die Nerven in meiner Wirbelsäule kaum Bewegungsfreiheit. Bei der kleinsten Bewegung fühlen meine Nerven sich sofort beengt. Dazu zwei Bandscheibenvorfälle und ein Wirbelkörper, dessen knöchernes Wachstum immer wieder provoziert wird, um diesen Bereich der Wirbelsäule zu schützen, so dass meine Nerven regelrecht Platzangst kriegen. Wenn sie dann anfangen, gegen die Enge zu protestieren, wenn sie Stresssignale aussenden, fährt mir ein Schmerz ins Bein, der mir den Atem raubt und unverständliche Worte entlockt. In solchen Situationen kann ich mich nur noch hinlegen und abwarten. Manchmal allerdings passiert es mitten in einem Match. Dann kann ich mir nur helfen, indem ich meine Spieltechnik ändere, anders schlage, anders laufe, alles anders mache. Und dann verkrampfen sich meine Muskeln. Niemand mag Veränderung, Muskeln am allerwenigsten. Wenn ich von meinen Muskeln verlange, dass sie etwas anderes tun, verbünden sie sich mit den aufständischen Nerven in meinem Rückgrat, und schon liegt mein ganzer Körper im Krieg gegen sich selbst.

Gil, mein Fitnesstrainer, mein Freund, mein Ersatzvater, erklärt mir das so: Dein Körper sagt dir, dass er nicht mehr weitermachen will.

Das sagt mein Körper mir schon ziemlich lange, antworte ich ihm dann. Fast so lange, wie ich es sage.

Aber seit Januar schreit mein Körper, er will nicht mehr. Mein Körper hat nicht vor, sich nicht aus dem Profisport zurückzuziehen – er hat es längst getan. Mein Körper ist nach Florida gezogen und hat sich eine Wohnung und weiße Schuhe gekauft. Ich verhandle also mit meinem Körper und bitte ihn immer wieder, für ein paar Stunden ins aktive Sportlerleben zurückzukehren. Diese Verhandlungen drehen sich meistens um die Spritze, eine Kortisoninjektion, die den Schmerz vorübergehend betäubt. Bis die Spritze wirkt, verursacht sie jedoch erst einmal Qualen.

Ich habe gestern eine bekommen, damit ich heute Abend spielen kann. Es war die dritte Spritze in diesem Jahr, die dreizehnte während meiner gesamten Laufbahn als Profisportler und bei weitem die schmerzhafteste. Diesmal hat mich ein anderer Arzt behandelt. Als Erstes bat er mich auf seine Liege. Ich legte mich auf den Bauch, und die Arzthelferin zog mir die Unterhose runter. Der Arzt erklärte mir, er müsse mit der zwanzig Zentimeter langen Nadel so nah wie möglich an die entzündeten Nerven herankommen. Er konnte jedoch nicht direkt mit der Nadel eindringen, weil meine verrutschten Bandscheiben und der Dorn meines Knochens im Weg waren. Seine Versuche, die Hindernisse zu umgehen, raubten mir fast den Verstand. Zuerst führte er die Nadel ein. Dann brachte er ein großes Röntgengerät über meinem Rücken in Position, um zu sehen, wie nah er mit der Nadel an den Nerv gekommen war. Er musste bis dicht an den Nerv heran, erklärte er mir, und dabei höllisch aufpassen, dass er ihn nicht direkt traf. Wenn die Nadel den Nerv in irgendeiner Weise berührte, würde der Schmerz mich nicht nur für das Turnier außer Gefecht setzen, sondern könnte mein ganzes Leben verändern, sagte er. Und er bohrte und rührte mit der Nadel, bis mir die Tränen kamen.

Endlich fand er die richtige Stelle. Bingo, murmelte er.

Jetzt injizierte er das Kortison. Es brannte so heftig, dass ich mir auf die Lippe biss. Dann kam der Druck. Es war, als würde ich einbalsamiert. Da die Flüssigkeit keinen Raum fand, um sich auszubreiten, hatte ich das Gefühl, als würde die winzige Stelle in meinem Rückgrat, wo die Nerven sich befinden, vakuumverpackt. Der Druck wurde immer stärker, bis ich dachte, mein Rücken würde explodieren.

An dem Druck merkt man, dass es funktioniert, bemerkte der Arzt.

Dein Wort in Gottes Ohr, Doc.

Doch dann fühlte der Schmerz sich herrlich an, beinahe köstlich, weil es die Art von Schmerz war, die der Erleichterung vorausgeht. Andererseits gilt das eigentlich für jede Art von Schmerz.

Meine Familie wird immer lauter. Ich humple ins Wohnzimmer unserer Suite. Als meine Kinder mich sehen, fangen sie an zu kreischen: Daddy, Daddy! Sie springen auf und kommen auf mich zugestürmt. Ich straffe mich und baue mich vor ihnen auf wie ein Schauspieler, der einen winterkahlen Baum darstellt. Aber sie werfen sich nicht auf mich, denn sie wissen, dass Daddy im Moment sehr empfindlich ist. Dass Daddy zerbricht, wenn sie ihn zu hart anpacken. Ich tätschle ihnen die Wangen und setze mich zu ihnen an den Frühstückstisch.

Jaden will wissen, ob heute der große Tag ist.

Ja.

Spielst du?

Ja.

Und dann bist du ab morgen in Ruhestan?

Ein neues Wort, das die Kinder gelernt haben: Ruhestand. Wenn sie es aussprechen, lassen sie immer den letzten Buchstaben weg. Für sie ist Ruhestan ein Ort, der Ruhe und Entspannung bedeutet oder so was. Vielleicht wissen sie etwas, das ich nicht weiß.

Nicht, wenn ich gewinne, Jaden. Wenn ich heute Abend gewinne, spiele ich weiter.

Aber wenn du verlierst – kriegen wir dann einen Hund?

Die Kinder setzen Ruhestand mit Hund gleich. Stefanie und ich haben ihnen versprochen, einen Hund anzuschaffen, wenn ich nicht mehr trainieren muss und wir nicht mehr durch die Weltgeschichte reisen müssen. Vielleicht nennen wir ihn ja Kortison.

Ja, Kumpel, wenn ich verliere, kaufen wir einen Hund.

Er lächelt. Hofft, dass Daddy verliert, hofft, dass Daddy die größte aller Enttäuschungen erlebt. Er versteht nicht – und wie soll ich es ihm auch begreiflich machen –, welchen Schmerz es bedeutet zu verlieren, welchen Schmerz das Spielen verursacht. Ich habe fast dreißig Jahre gebraucht, um das zu kapieren, um meine Psyche zu analysieren.

Ich frage Jaden, was er heute vorhat.

Er will sich die Knochen ansehen.

Ich schaue Stefanie an. Sie erinnert mich daran, dass sie den Kindern versprochen hat, mit ihnen ins Naturkundemuseum zu gehen. Dinosaurier. Ich muss an meine verkorkste Wirbelsäule denken. Stelle mir vor, wie mein Skelett zwischen all den Dinosauriern ausgestellt wird. Tennis-aurus Rex.

Jaz reißt mich aus meinen Gedanken. Sie reicht mir ihren Muffin. Ich muss die Blaubeeren herausklauben, damit sie ihn essen kann. Unser morgendliches Ritual. Jede einzelne Blaubeere muss herausoperiert werden, und das erfordert Präzision und Konzentration. Das Messer hineinstecken, umdrehen, sich an die Blaubeere ranarbeiten, ohne sie zu berühren. Es ist eine Erleichterung, sich mit etwas zu beschäftigen, das nichts mit Tennis zu tun hat. Aber als ich ihr den Muffin zurückgebe, fühlt er sich unwillkürlich an wie ein Tennisball, und ich spüre, wie meine Rückenmuskeln erwartungsvoll zucken. Die Stunde naht.

Nach dem Frühstück, nachdem Stefanie und die Kinder mir einen Abschiedskuss gegeben haben und zum Museum aufgebrochen sind, sitze ich still am Tisch und schaue mich in der Suite um. Sie sieht genauso aus wie jede Hotelsuite, in der ich je gewohnt habe, nur noch typischer. Sauber, elegant, komfortabel – es ist das Hotel Four Seasons, und die lassen sich nicht lumpen, aber dennoch ist es nur eine weitere Version dessen, was ich Nicht-Zuhause nenne. Der Nicht-Ort, an dem wir Sportler leben. Ich schließe die Augen und versuche an den bevorstehenden Abend zu denken, aber meine Gedanken wandern in die Vergangenheit. Meine Gedanken wollen an den Anfang zurück, weil ich so kurz vor dem Ende stehe. Aber das darf ich nicht zulassen. Noch nicht. Ich kann es mir nicht leisten, mir Gedanken über die Vergangenheit zu machen. Ich stehe auf und gehe um den Tisch herum, teste meinen Gleichgewichtssinn. Als ich mich einigermaßen stabil fühle, gehe ich vorsichtig ins Bad, um zu duschen.

Ich stöhne und schreie unter dem heißen Wasserstrahl. Langsam beuge ich mich vor, stütze mich auf die Oberschenkel. Meine Muskeln beginnen sich zu entspannen. Meine Haut kribbelt. Meine Poren öffnen sich. Warmes Blut pulsiert durch meine Adern. Etwas regt sich in mir – Hoffnung, Leben, die letzten Spuren von Jugend. Trotzdem meide ich vorerst jede plötzliche oder ausladende Bewegung. Ich will nichts tun, was meinem Rückgrat einen Schrecken einjagen könnte. Ich lasse mein Rückgrat ausschlafen.

Während ich mich vor dem Badezimmerspiegel abtrockne, betrachte ich mein Gesicht. Gerötete Augen, graue Bartstoppeln – ein ganz anderes Gesicht als das, mit dem ich angefangen habe. Aber auch ein anderes als dasjenige, das ich vor einem Jahr hier in demselben Spiegel gesehen habe. Wer immer ich auch sein mag, ich bin nicht der Junge, der zu dieser Odyssee aufgebrochen ist, und ich bin nicht einmal der Mann, der vor drei Monaten verkündet hat, dass er seine Odyssee beenden würde. Ich bin wie ein Tennisschläger, dessen Griff ich viermal und dessen Bespannung ich siebenmal ausgewechselt habe – kann man dann noch behaupten, dass es sich um denselben Schläger handelt? Irgendwo in diesen Augen kann ich immer noch den Jungen sehen, der eigentlich nie Tennis spielen wollte, den Jungen, der aufhören wollte, der viele Male nicht aufgehört hat. Ich sehe den goldblonden Jungen, der Tennis nicht ausstehen konnte, und ich frage mich, was er wohl von dem glatzköpfigen Mann halten würde, der Tennis nach wie vor hasst und dennoch weiterspielt. Wäre er schockiert? Amüsiert? Stolz? Die Frage macht mich müde und apathisch, dabei ist es erst Mittag.

Hoffentlich ist es bald vorbei.

Ich kann mich noch nicht damit abfinden, dass es vorbei ist.

Die Ziellinie am Ende der Karriere ist genauso wie die Ziellinie am Ende eines Matchs. Es kommt darauf an, in Reichweite dieser Ziellinie zu gelangen, denn sie besitzt eine magnetische Anziehungskraft. Wenn man in die Nähe der Ziellinie gelangt, zieht diese Kraft einen vorwärts, und man kann sie sich zunutze machen, um die Linie zu überqueren. Aber kurz bevor man in das Magnetfeld dieser Kraft gerät – oder kurz danach –, spürt man plötzlich noch eine andere, gleich starke Kraft, die einen abstößt. Sie sind unerklärlich und rätselhaft, diese Kräfte – diese gegenläufigen Energien –, aber sie existieren beide. Ich weiß das, weil ich zeit meines Lebens nach der einen suche und gegen die andere ankämpfe, und manchmal bleibe ich zwischen beiden hängen und fühle mich zwischen ihnen hin- und hergeworfen wie ein Tennisball.

Ich ermahne mich, dass ich heute eiserne Disziplin brauchen werde, um mit diesen Kräften und mit all dem umzugehen, was womöglich an diesem Abend sonst noch auf mich zukommt. Rückenschmerzen, qualvolle Spritzen, schlechtes Wetter, Selbstverachtung. Diese Ermahnung ist meine Art, mich zu beunruhigen, aber sie ist auch eine Art Meditation. In den neunundzwanzig Jahren, seit ich Tennis spiele, habe ich eins gelernt: Das Leben wirft einem jeden Knüppel zwischen die Beine, dessen es habhaft werden kann. Und unsere Aufgabe besteht darin, diesen Knüppeln auszuweichen. Wenn man sich von ihnen aufhalten oder ablenken lässt, erfüllt man seine Aufgabe nicht richtig, und die Reue über diesen Fehler lähmt einen mehr als die schlimmsten Rückenschmerzen.

Ich hole mir ein Glas Wasser, lege mich aufs Bett und lese. Als meine Augen müde werden, schalte ich den Fernseher ein. Heute Abend zweite Runde der US Open! Wird das Andre Agassis Abschiedsauftritt? Mein Gesicht erscheint auf dem Bildschirm. Ein anderes als das im Spiegel. Mein Turniergesicht. Ich mustere dieses Gesicht, dieses Bild von mir im Zerrspiegel des Fernsehers, und meine Beklemmung nimmt um ein oder zwei Grad zu. War das der letzte Werbespot? Das letzte Mal, dass CBS ein Match von mir sendet? Ich kann mich des Gefühls nicht erwehren, dass ich sterben werde.

Es ist kein Zufall, denke ich, dass im Tennis die Sprache des Lebens gebraucht wird: Advantage, Service, Fault, Break, Love. Die grundsätzlichen Elemente im Tennis entsprechen denen des täglichen Lebens, denn jedes Match ist ein Leben in Miniaturausgabe. Selbst die Struktur des Tennis, die Art, wie die einzelnen Teile ineinander passen wie bei einer russischen Puppe, spiegelt die Struktur unseres Alltags wider. Aus Punkten werden Sätze, werden Matches, werden Turniere, und alles ist so eng miteinander verbunden, dass jeder Punkt zu einem Wendepunkt werden kann. Es erinnert mich daran, wie Sekunden zu Minuten, Minuten zu Stunden werden und wie jede Stunde unsere beste sein kann. Oder die finsterste. Die Entscheidung liegt bei uns.

Aber wenn Tennis das Leben ist, dann muss das, was auf das Tennis folgt, die unergründliche Leere sein. Der Gedanke lässt mich frösteln.

Stefanie und die Kinder stürmen zur Tür herein. Sie werfen sich aufs Bett, und mein Sohn fragt mich, wie ich mich fühle.

Gut, ausgezeichnet. Wie waren die alten Knochen?

Super!

Stefanie macht ihnen Sandwiches und gibt ihnen Saft zu trinken, dann scheucht sie sie wieder aus der Tür.

Sie haben eine Verabredung zum Spielen, sagt sie.

Haben wir das nicht alle?

Jetzt kann ich mir einen Mittagsschlaf gönnen. Mit sechsunddreißig kann ich ein Match, das gut bis nach Mitternacht dauern kann, nur durchhalten, wenn ich vorher einen Mittagsschlaf mache. Und nachdem ich halbwegs weiß, wer ich bin, habe ich das Bedürfnis, die Augen zu schließen und mich vor dieser Erkenntnis zu verstecken. Als ich die Augen wieder öffne, ist eine Stunde vergangen. Ich sage laut: Es wird Zeit. Schluss mit dem Verstecken. Ich gehe noch einmal unter die Dusche. Aber diesmal ist es anders als am Morgen. Die Nachmittagsdusche dauert immer mehr oder weniger zwanzig Minuten, und sie dient nicht zum Aufwachen oder Säubern. Die Nachmittagsdusche dient dazu, mir Mut zu machen, mich auf das Spiel einzustellen.

Tennis, der Sport der Selbstgespräche. Kein Sportler redet so viel mit sich selbst wie ein Tennisspieler. Klar, auch Baseballspieler, Golfer, Torwarte murmeln vor sich hin, aber Tennisspieler reden mit sich selbst – und geben sich sogar Antworten. Während eines Matchs wirkt ein Tennisspieler wie ein Verrückter auf einem öffentlichen Platz, der schreit und tobt und mit seinem Alter Ego hitzige Debatten führt. Warum? Weil Tennis ein so verdammt einsamer Sport ist. Nur ein Boxer kann die Einsamkeit des Tennisspielers nachvollziehen – aber ein Boxer hat immerhin seine Betreuer und Trainer in der Ringecke. Selbst sein Gegner leistet ihm in gewisser Weise Gesellschaft, er kann ihn packen und ihm Beschimpfungen ins Ohr flüstern. Beim Tennis steht man dem Feind Auge in Auge gegenüber, man tauscht Schläge aus, aber man kann weder ihn noch sonst jemanden berühren oder ansprechen. Die Regeln verbieten es einem Tennisspieler sogar, sich während des Spiels mit seinem Trainer auszutauschen.

Häufig wird ein Langstreckenläufer als einsam bezeichnet, aber darüber kann ich nur lachen. Der Läufer kann seine Gegner wenigstens spüren und riechen. Beim Tennis dagegen befindet man sich auf einer einsamen Insel. Von allen Spielen, in denen Männer oder Frauen gegeneinander antreten, kommt Tennis einer Einzelhaft am nächsten, was notwendigerweise zu Selbstgesprächen führt, und für mich fangen die Selbstgespräche unter der Dusche an. Hier fange ich an, mir Dinge zu sagen, verrücktes Zeug, immer und immer wieder, bis ich es glaube. Zum Beispiel, dass ein halber Krüppel in der Lage ist, bei den US Open anzutreten. Dass ein Sechsunddreißigjähriger einen Gegner schlagen kann, für den gerade seine besten Jahre anfangen. Ich habe im Lauf meiner Karriere 869 Spiele gewonnen, ich bin der fünftbeste Spieler aller Zeiten, und viele meiner Siege habe ich nachmittags unter der Dusche errungen.

Während das Wasser in meinen Ohren rauscht – was sich so ähnlich anhört wie der Lärm von zwanzigtausend Fans –, rufe ich mir ganz bestimmte Siege in Erinnerung. Keine Siege, die den Fans im Gedächtnis haften geblieben sind, sondern solche, die mich immer noch nachts aus dem Schlaf schrecken lassen. Squillari in Paris. Blake in New York. Pete in Australien. Dann gehe ich ein paar Niederlagen durch. Schüttle den Kopf über die Enttäuschungen. Ich sage mir, dass mir diesmal ein Examen bevorsteht, für das ich neunundzwanzig Jahre lang gepaukt habe. Was auch immer am Abend passiert, ich habe es schon mindestens einmal erlebt. Egal, ob es eine körperliche oder eine mentale Prüfung ist, es ist nichts Neues.

Hoffentlich ist es bald vorbei.

Ich will nicht, dass es vorbei ist.

Ich fange an zu weinen. Ich lehne mich gegen die Wand in der Dusche und lasse alles raus.

Beim Rasieren gebe ich mir selbst strenge Anweisungen. Konzentrier dich immer nur auf den jeweiligen Ballwechsel. Lass deinen Gegner laufen. Egal, was passiert, verlier nicht den Mut. Und um Himmels willen genieß das Spiel, oder versuch wenigstens, einzelne Momente zu genießen, selbst den Schmerz, selbst die Niederlage, falls das auf dich zukommen sollte.

Ich denke an meinen Gegner, Marcos Baghdatis, und frage mich, was er wohl gerade tut. Er ist neu auf der Tour, aber kein typischer Newcomer. Er steht auf Platz acht der Weltrangliste. Er ist ein großer, kräftiger Grieche aus Zypern, der gerade eine Erfolgssträhne hat. Er ist bei den Australian Open ins Endspiel und in Wimbledon ins Halbfinale gekommen. Ich kenne ihn ziemlich gut. Bei den letzten US Open haben wir ein Trainingsmatch bestritten. Normalerweise lasse ich mich während eines Grand-Slam-Turniers nicht auf Trainingsmatches ein, aber Baghdatis hatte mich sehr höflich und freundlich darum gebeten. Außerdem wurde gerade ein Bericht über ihn für das zypriotische Fernsehen gedreht, und er hat mich gefragt, ob ich etwas dagegen hätte, wenn unser Training gefilmt würde. Kein Problem, sagte ich. Warum nicht? Ich habe den Satz 6:2 gewonnen, und er hat nur gestrahlt. Mir wurde klar, dass er ein Typ ist, der lächelt, wenn er glücklich ist, aber auch, wenn er nervös ist, so dass man nie so richtig weiß, wo man dran ist. Diese Angewohnheit hat mich an irgendjemanden erinnert, aber ich wusste nicht, an wen.

Als ich zu Baghdatis sagte, er spiele so ähnlich wie ich, meinte er, das sei kein Zufall. Als Junge habe er lauter Bilder von mir an den Wänden seines Zimmers gehabt, und ich sei sein großes Vorbild. Anders ausgedrückt: Ich werde heute Abend gegen mein Spiegelbild antreten. Er wird von der Grundlinie aus schlagen, den Ball früh nehmen und volles Risiko spielen, genau wie ich. Es wird eine erbitterte Konfrontation werden, bei der jeder den anderen möglichst unter Druck setzen und auf die Chance warten wird, eine knallharte Rückhand longline zu spielen. Er hat keinen großartigen Aufschlag, ebenso wie ich, und das bedeutet lange Ballwechsel, lange Wege, die viel Zeit und viel Energie kosten. Ich mache mich gefasst auf Hektik, Schlagkombinationen, zermürbendes Tennis, die brutalste Form des Sports.

Der größte Unterschied zwischen mir und Baghdatis ist natürlich körperlicher Art. Er hat den Körper, den ich früher hatte. Er ist behende, schnell, agil. Ich muss die jüngere Version bezwingen, wenn ich die ältere Version am Leben halten will. Ich schließe die Augen und sage: Kontrolliere, was du kontrollieren kannst. Ich sage es noch einmal, diesmal laut. Es laut auszusprechen macht mir Mut.

Ich drehe das Wasser ab und zittere vor Kälte. Wie viel leichter es doch ist, mutig zu sein, solange ich unter der heißen Dusche stehe, denke ich. Dann erinnere ich mich daran, dass das nichts mit Mut zu tun hat. Letztlich spielen Gefühle keine Rolle; es sind Taten, die den Mutigen ausmachen.

Stefanie und die Kinder kommen zurück. Zeit, das Gil-Wasser anzurühren.

Ich schwitze viel, mehr als die meisten Spieler, deswegen muss ich mir schon Stunden vor dem Spiel Flüssigkeit zuführen. Ich trinke literweise von einem Zaubertrank, den Gil, der seit siebzehn Jahren mein Trainer ist, eigens für mich entwickelt hat. Gil-Wasser ist eine Mischung aus Kohlehydraten, Elektrolyten, Salz, Vitaminen und noch ein paar weiteren Zutaten, die Gils wohlgehütetes Geheimnis sind. Seit zwei Jahrzehnten bastelt er an seinem Rezept herum. Normalerweise fängt er am Abend vor einem Match an, mir das Zeug einzuflößen, und hört nicht auf damit, bis das Spiel anfängt. Auch während des Spiels trinke ich davon. In verschiedenen Stadien trinke ich verschiedene Versionen, die jeweils eine andere Farbe haben. Rosa für Energie, rot für Belebung, braun für Auftanken.

Den Kindern macht es Spaß, mir beim Mixen von Gil-Wasser zu helfen. Sie streiten sich darum, wer die Pulver einstreuen, wer den Trichter halten, wer den fertigen Mix in Plastikflaschen füllen darf. Aber niemand außer mir darf die Flaschen zusammen mit meiner Kleidung, den Handtüchern, Büchern, der Sonnenbrille und den Schweißbändern in meine Tasche packen. (Meine Schläger kommen wie immer erst zum Schluss hinein.) Niemand außer mir berührt meine Tennistasche, und wenn sie fertig gepackt ist, steht sie neben der Tür wie der Koffer eines Killers – ein Zeichen, dass die Geisterstunde näher rückt.

Um fünf ruft Gil aus der Empfangshalle an.

Er sagt: Bist du so weit? Lass krachen. Es geht los, Andre. Es geht los.

Neuerdings sagen alle, es geht los, aber Gil sagt es schon seit Jahren, und niemand sagt es so wie er. Wenn Gil sagt: Es geht los, dann zünden meine Antriebsraketen, dann sprudeln meine Adrenalindrüsen wie Geysire. Dann fühle ich mich, als könnte ich einen Kleinlastwagen stemmen.

Stefanie holt die Kinder an die Tür und sagt ihnen, dass Daddy sich jetzt auf den Weg machen muss. Habt ihr ihm etwas zu sagen?

Jaden schreit: Mach ihn fertig, Daddy!

Mach ihn fertig, plappert Jaz ihrem Bruder nach.

Stefanie küsst mich und sagt nichts, weil es nichts zu sagen gibt.

In der Limousine sitzt Gil vorne, todschick: schwarzes Hemd, schwarze Krawatte, schwarzes Jackett. Für jedes Match kleidet er sich, als ginge er zu einem Blind Date oder als hätte ihn jemand als Killer angeheuert. Hin und wieder wirft er einen Blick in den Seitenspiegel, um sein langes schwarzes Haar zu begutachten. Ich sitze hinten neben meinem Coach Darren, einem Australier, der immer so braun ist wie ein Hollywoodstar und lächelt wie ein Lottogewinner. Minutenlang sagt keiner ein Wort. Dann zitiert Gil den Text von einem unserer Lieblingssongs von Roy Clark, und seine tiefe Bassstimme erfüllt den Wagen:

We’re drinking from an empty cup,

just going through the motions and pretending

we have something left to gain –

Er sieht mich an. Wartet.

Ich sage: Though we didn’t drink our fill, we can’t build a fire in the rain. Im Regen kann man kein Feuer machen.

Er lacht. Ich lache auch. Einen Augenblick lang vergesse ich meine Nervosität.

Nervosität ist etwas Komisches. Manchmal macht sie einen so fertig, dass man aufs Klo rennen muss. Manchmal macht sie einen geil. Dann wieder macht sie einen so aggressiv, dass man sich am liebsten mit jemandem prügeln möchte. Herauszufinden, welche Art von Nervosität einen gerade im Griff hat, ist der wichtigste Schritt, wenn man sich auf den Weg in die Arena macht. Seine Nervosität zu durchschauen, zu erkennen, was sie einem über den Zustand von Körper und Geist sagt, ist der erste Schritt; sie in den Griff zu bekommen und für sich arbeiten zu lassen, der zweite. Das ist eine der tausend Lektionen, die ich von Gil gelernt habe.

Ich frage Darren, was er von Baghdatis hält. Wie aggressiv soll ich heute Abend sein? Beim Tennis geht es um Aggressionsstufen. Man soll aggressiv genug sein, um einen Ballwechsel zu kontrollieren, aber nicht so aggressiv, dass man die Kontrolle verliert und sich unnötigem Risiko aussetzt. In Bezug auf Baghdatis gehen mir folgende Fragen durch den Kopf: Auf welche Weise wird er versuchen, mich zu verunsichern? Wenn ich einen Ballwechsel mit einer Rückhand cross beginne, reagieren manche Spieler geduldig. Wird Baghdatis auf das übliche Crosscourt-Tennis verzichten und mich gleich attackieren, oder wird er sich Zeit lassen und ans Netz vorrücken? Da ich abgesehen von dem einen Trainingsmatch noch nie gegen Baghdatis angetreten bin, möchte ich wissen, wie er reagieren wird, wenn ich nicht auf Risiko spiele. Wird er sich mir entgegensetzen und das übliche Crosscourt-Tennis aufgeben, oder wird er sich zurücklehnen und auf den richtigen Augenblick für den Angriff warten?

Pass auf, sagt Darren, ich würde sagen, wenn du sehr auf Sicherheit spielst, musst du damit rechnen, dass dieser Bursche seine Rückhand umläuft und dich mit seiner Vorhand in Schwierigkeiten bringt.

Verstehe.

Was seine Rückhand angeht, die kann er nicht so leicht longline spielen. Das wird er nicht so schnell riskieren. Also, wenn er die Rückhand longline zurückbringt, dann hatte dein Schlag nicht genug Power.

Bewegt er sich gut?

Ja. Aber nicht, wenn er in die Defensive gerät. Er bewegt sich besser in der Offensive als in der Defensive.

Hm.

Wir halten vor dem Stadion. Überall wimmelt es von Fans. Ich gebe ein paar Autogramme, dann verschwinde ich durch eine kleine Tür. Durch einen langen Flur gehe ich in den Umkleideraum. Gil macht sich auf den Weg, um mit den Sicherheitsleuten zu reden. Er legt immer großen Wert darauf, dass sie wissen, wann genau wir zum Aufwärmen auf den Platz gehen und wann wir zurückkommen. Darren und ich stellen unsere Taschen ab und gehen direkt in den Fitnessraum. Ich lege mich auf eine Bank und bitte den ersten Physio, der in meine Nähe kommt, mir den Rücken zu kneten. Darren verschwindet und kommt fünf Minuten später mit acht frischbespannten Schlägern zurück. Er legt sie auf meine Tasche. Er weiß, dass ich sie selbst in der Tasche verstauen will.

Meine Tasche ist mein Heiligtum. Ich sorge stets dafür, dass ihr Inhalt perfekt organisiert ist, und schäme mich nicht für diese Pedanterie. Die Tasche ist für mich Brieftasche, Koffer, Werkzeugkasten, Picknickkorb und Abstellfläche in einem. Und mir ist wichtig, dass darin immer alles genau so ist, wie ich es brauche. Ich nehme die Tasche mit auf den Platz, und ich nehme sie wieder mit, wenn ich den Platz verlasse, zwei Situationen, in denen alle meine Sinne aufs äußerste geschärft sind, und ich spüre jedes Gramm ihres Gewichts. Wenn jemand ein Paar Acrylsocken in die Tasche schmuggeln würde, ich würde es merken. Die Tennistasche ist wie das Herz – man muss immer wissen, was sich darin befindet.

Außerdem geht es natürlich um Funktionalität. Meine acht Schläger müssen in der Tasche in chronologischer Reihenfolge gestapelt sein, und zwar so, dass der zuletzt bespannte ganz unten und der zuerst bespannte ganz oben liegt. Die Bespannung verliert mit der Zeit an Härte, und deswegen fange ich ein Match stets mit dem Schläger an, der zuerst bespannt wurde, weil ich weiß, dass dessen Schlagfläche die geringste Härte aufweist.

Der Mann, der meine Schläger bespannt, ist ein Mann alter Schule aus der alten Welt, ein Tscheche namens Roman. Er ist der Beste, und das muss er auch sein, denn die Bespannung eines Schlägers kann ein Match entscheiden, und ein Match kann den Verlauf einer Karriere entscheiden, und der Verlauf einer Karriere kann das Leben entscheidend beeinflussen. Wenn ich einen frischen Schläger aus der Tasche nehme und versuche, ein Match mit meinem Aufschlagspiel zu beenden, kann die Bespannung Hunderttausende von Dollar wert sein. Weil ich für meine Familie, für meine Stiftung, meine Schule spiele, ist jede Saite wie ein Kabel in einem Flugzeugmotor. In Anbetracht all der vielen Dinge, auf die ich keinen Einfluss habe, bin ich in Bezug auf alles, was ich beeinflussen kann, fanatisch, und dazu gehört die Schlägerbesaitung.

Roman ist so wichtig für mein Spiel, dass ich ihn zu jedem Turnier mitnehme. Offiziell lebt er in New York, aber wenn ich in Wimbledon spiele, wohnt er in London, und wenn ich bei den French Open antrete, wohnt er in Paris. Ab und zu, wenn ich mich in einer fremden Stadt einsam und verloren fühle, setze ich mich zu Roman und schaue ihm beim Bespannen von ein paar Schlägern zu. Nicht, dass ich ihm nicht traue. Im Gegenteil: Einem Handwerker bei der Arbeit zuzusehen beruhigt mich, es erdet mich. Es erinnert mich daran, wie viel in dieser Welt davon abhängt, dass eine einfache Arbeit ordentlich gemacht wird.

Die unbesaiteten Schläger kommen direkt aus der Fabrik bei Roman an, und sie müssen zunächst einmal sortiert werden. Auf den ersten Blick sehen sie identisch aus, aber für Roman sind sie so unterschiedlich wie Gesichter in der Menschenmenge. Sie unterscheiden sich minimal in Gewicht und Länge. Roman dreht sie hin und her, runzelt die Stirn und stellt seine Berechnungen an. Dann macht er sich an die Arbeit. Zuerst entfernt er den vom Werk angebrachten Griff und ersetzt ihn durch den speziell für mich angefertigten, den ich benutze, seit ich vierzehn bin. Mein Griff ist so persönlich wie mein Fingerabdruck, angepasst nicht nur an die Form meiner Hand und die Länge meiner Finger, sondern auch an die Dicke meiner Schwielen und an die Kraft, mit der ich zupacke. Roman besitzt einen Abdruck meiner Hand, und den überträgt er dann auf den Griff. Anschließend umwickelt er den Abdruck mit Kalbsleder, das er vorher so lange weich klopft, bis es immer dünner wird und so breit ist, wie er es haben will. Ein Millimeter Unterschied am Ende eines vierstündigen Spiels kann so unangenehm und irritierend sein wie ein Stein im Schuh.

Nachdem er den Griff fertig hat, zieht er die Synthetiksaiten auf. Er spannt und lockert und spannt sie so sorgfältig wie die Saiten einer Viola. Dann malt er das Logo drauf und wedelt den Schläger durch die Luft, damit die Farbe trocknet. Manche Besaiter bemalen die Saiten direkt vor dem Match, was ich verdammt rücksichtslos und unprofessionell finde. Die Farbe bleibt an den Bällen hängen, und es gibt nichts Schlimmeres, als gegen jemanden zu spielen, der die Bälle mit roter und schwarzer Farbe beschmiert. Ich liebe Ordnung und Sauberkeit, und beschmierte Bälle sind eine Sauerei. Sie lenken ab. Und jede Ablenkung auf dem Platz kann die Wende in einem Match bedeuten.

Darren öffnet zwei Balldosen und steckt sich zwei Bälle in die Hosentaschen. Ich trinke einen Schluck Gil-Wasser und gehe ein letztes Mal vor dem Aufwärmtraining aufs Klo. James, der Sicherheitsmann, begleitet uns durch den Tunnel. Wie immer trägt er ein hautenges gelbes Hemd, und er zwinkert mir zu, als wollte er mir sagen: Wir Jungs von der Sicherheit sollen ja eigentlich unparteiisch sein, aber ich drück dir die Daumen.

James ist schon fast so lange bei den US Open wie ich. Er hat mich vor zahllosen Spielen durch diesen Tunnel geführt, und er hat mich nach glorreichen Siegen und nach kläglichen Niederlagen zurückbegleitet. James, massig, freundlich, mit Kampfnarben, die er mit Stolz zur Schau trägt, ist ein bisschen wie Gil. Es ist beinahe so, als würde er übernehmen, wenn ich mich die paar Stunden auf dem Platz außerhalb von Gils Einfluss befinde. Man kann sich darauf verlassen, bestimmte Leute bei den US Open anzutreffen – Büroleute, Balljungen, Physios –, und ihre Gegenwart hat etwas seltsam Beruhigendes. Sie helfen einem, sich zu erinnern, wo man sich befindet und wer man ist. James steht auf dieser Liste ganz oben. Er ist einer der ersten, nach dem ich Ausschau halte, wenn ich das Arthur Ashe Stadion betrete. Wenn ich ihn sehe, weiß ich, dass ich wieder in New York und in guten Händen bin.

Seit 1993, als in Hamburg ein Zuschauer auf den Platz gestürmt ist und mit einem Messer auf Monica Seles eingestochen hat, steht bei allen Unterbrechungen und Seitenwechseln je ein Sicherheitsmann hinter den Stühlen der Spieler. Es rührt mich jedes Mal, dass James es nicht fertigbringt, unparteiisch zu bleiben. Wenn ich während eines zermürbenden Spiels mitbekomme, dass er bekümmert dreinblickt, flüstere ich ihm zu: Keine Sorge, James, heute bin ich der Watschenmann. Das bringt ihn jedes Mal zum Lachen.

Als er mich jetzt zu den Trainingsplätzen begleitet, ist ihm überhaupt nicht zum Lachen zumute. Er wirkt traurig. Er weiß, dass das womöglich unser letzter gemeinsamer Abend sein wird. Trotzdem hält er an unserem Ritual fest. Er sagt dasselbe, was er immer sagt:

Komm, ich nehm dir die Tasche ab.

Nein, James, die Tasche trägt niemand außer mir.

Ich habe James mal erzählt, dass ich mit sieben Jahren gesehen habe, wie Jimmy Connors sich von jemandem die Tasche tragen ließ, als wäre er Julius Cäsar. Damals habe ich mir geschworen, meine Sachen immer selbst zu tragen.

Okay, sagt James lächelnd. Ich weiß, ich weiß. Ich wollte mich nur nützlich machen.

Dann frage ich: James, bist du heute für mich eingeteilt?

Ja, ich bin für dich eingeteilt, keine Sorge. Mach dir keine Gedanken, mein Junge. Konzentrier dich nur auf dein Spiel.

Wir treten in den lauen Septemberabend hinaus, der Himmel präsentiert sich als eine Mischung aus Violett, Orange und Smog. Ich gehe an die Tribünen, schüttele ein paar Fans die Hand, gebe noch ein paar Autogramme, bevor ich mit dem Aufwärmen anfange. Es gibt vier Trainingsplätze, und James weiß, ich will den, der am weitesten vom Publikum entfernt liegt, damit Darren und ich ein bisschen Privatsphäre haben, während wir ein paar Bälle schlagen und über unsere Strategie reden.

Ich stöhne auf, als ich die erste Rückhand longline auf Darrens Vorhand spiele.

Lass diesen Schlag heute sein, sagt Darren. Baghdatis wird das gegen dich ausnutzen.

Wirklich?

Glaub’s mir, Kumpel.

Und du sagst, er hat eine gute Beinarbeit?

Ja, ziemlich.

Wir spielen achtundzwanzig Minuten lang. Ich weiß nicht, warum ich solche Details registriere. Die Dauer einer Nachmittagsdusche, die Dauer eines Trainingsspiels, die Farbe von James’ Hemd. Ich versuche, nicht darauf zu achten, aber ich tue es trotzdem, und dann vergesse ich solche Nebensächlichkeiten nie wieder. Anders als bei meiner Tennistasche habe ich keine Kontrolle darüber, was in meinem Gedächtnis haften bleibt. Alles geht rein, und nichts scheint wieder daraus zu verschwinden.

Mein Rücken ist okay. Steif wie immer, aber die höllischen Schmerzen sind weg. Die Kortisonspritze wirkt. Ich fühle mich gut – allerdings hat sich die Definition von gut über die Jahre verändert. Auf jeden Fall fühle ich mich besser als am Morgen, als ich die Augen aufgemacht habe, als ich nur an Scheitern denken konnte. Aber vielleicht kann ich es schaffen. Morgen werde ich natürlich bitter dafür büßen müssen. Aber ich kann jetzt weder an morgen noch an gestern denken.

Zurück im Umkleideraum, ziehe ich meine verschwitzten Sachen aus und steige unter die Dusche. Meine dritte Dusche an diesem Tag ist kurz, zweckmäßig. Keine Zeit zum Nachdenken oder zum Weinen. Ich ziehe mir frische Shorts und ein frisches T-Shirt an und lege im Fitnessraum die Beine hoch. Ich trinke so viel Gil-Wasser, wie ich runterkriege, denn es ist schon halb sieben, und in weniger als einer Stunde fängt das Match an.

Über der Massageliege hängt ein Fernseher, und ich versuche, mir die Nachrichten anzusehen. Es geht nicht. Ich schlendere zu den Büroräumen und schaue bei den Sekretärinnen und Mitarbeitern der US Open vorbei. Sie haben alle zu tun und keine Zeit zum Plaudern. Ich trete durch eine schmale Tür. Stefanie und die Kinder sind gekommen. Sie beschäftigen sich auf einem kleinen Spielplatz vor der Umkleide. Jaden und Jaz wechseln sich auf der Rutsche ab. Ich merke Stefanie an, dass sie dankbar ist für die Ablenkung, die die Kinder ihr bieten. Sie ist noch angespannter als ich. Sie wirkt beinahe gereizt. Ihr Stirnrunzeln scheint zu sagen: Wieso hat es noch nicht angefangen? Los, macht schon, fackelt nicht so lange! Ich liebe es, wie meine Frau den Kampf herbeisehnt.

Ich schwatze ein bisschen mit Stefanie und den Kindern, aber ich höre die Worte nicht, die sie sagen. Ich bin mit den Gedanken ganz weit weg. Stefanie sieht es. Sie spürt es. Man gewinnt nicht zweiundzwanzig Grand-Slam-Turniere ohne eine gehörige Portion Intuition. Außerdem war sie genauso, wenn sie kurz vor einem Match stand. Sie schickt mich zurück in die Umkleide: Geh. Wir werden da sein. Tu, was du tun musst.

Sie wird sich das Match nicht von meiner Tribünenbox aus ansehen. Das ist ihr zu nah. Sie wird sich mit den Kindern in einer Skybox aufhalten, wo sie abwechselnd auf und ab gehen, beten und sich die Augen zuhalten kann.

Pere, der Bandagist, kommt herein. Ich sehe gleich, welches der beiden Tabletts, die er mitbringt, für mich bestimmt ist: das mit den zwei dicken Schaumstoffringen und den zwei Dutzend zurechtgeschnittenen Stücken Tape. Ich lege mich auf eine der sechs Massageliegen, und Pere setzt sich ans Fußende. Es ist eine ziemliche Sauerei, diese Hunde kampfbereit zu machen, deswegen stellt er einen Mülleimer unter meine Füße. Es gefällt mir, wie ordentlich und sorgfältig Pere arbeitet, der Herr über die Schwielen. Zuerst nimmt er ein langes Wattestäbchen und trägt eine schwarze Paste auf, die meine Haut klebrig macht und meinen Spann violett färbt. Unmöglich, den Farbstoff abzuwaschen. Mein Spann ist violett, seit Reagan Präsident war. Jetzt sprüht Pere mir die Füße mit Fixierer ein. Den lässt er trocknen, dann klebt er unter jede Schwiele einen von den Schaumgummiringen. Als Nächstes kommen die Klebestreifen, die sich anfühlen wie Reispapier. Sie verbinden sich augenblicklich mit meiner Haut. Meine dicken Zehen sehen aus wie zwei alte Porzellansicherungen. Zum Schluss umwickelt er meine Füße. Er kennt die Druckstellen, auf denen ich lande, die Stellen, wo ich Extrapolster brauche.

Ich bedanke mich bei Pere, ziehe meine Schuhe an, ohne sie zuzubinden. Von jetzt an geht alles langsamer vonstatten, während der Geräuschpegel stetig ansteigt. Eben war es noch still im Stadion, inzwischen ist es mehr als laut. Die Luft ist erfüllt von einem Summen und Brummen, dem Geräusch von Zuschauern, die auf die Ränge drängen, die sich beeilen, ihre Plätze einzunehmen, weil sie von dem, was sie erwartet, keine Minute verpassen wollen.

Ich stehe auf und schüttle die Beine aus.

Ich werde mich nicht wieder hinsetzen.

Ich probiere ein paar Laufschritte auf dem Korridor. Nicht schlecht. Der Rücken macht mit. Ich bin startklar.

Auf der anderen Seite der Umkleide sehe ich Baghdatis. Er ist schon fertig umgezogen und bringt vor dem Spiegel seine Frisur in Ordnung. Er schüttelt sein Haar, kämmt es, streicht es nach hinten. Mann, hat der Haare. Jetzt legt er sein Stirnband an, ein weißes Tuch, mit dem er aussieht wie Cochise. Als es perfekt sitzt, rückt er seinen Pferdeschwanz noch einmal zurecht. Ein wesentlich extravaganteres Ritual vor dem Match als das Umwickeln der großen Zehen. Ich muss daran denken, wie wichtig mir zu Anfang meiner Karriere immer meine Haare gewesen sind. Einen Augenblick lang bin ich neidisch. Meine Haare fehlen mir. Dann fahre ich mir mit der Hand über meinen blanken Schädel und bin froh, dass ich mir bei allem, was mich im Moment beschäftigt, nicht auch noch Gedanken über meine Haare machen muss.

Baghdatis macht Dehnübungen, macht Rumpfbeugen. Er richtet sich auf und zieht ein Knie bis an die Brust. Nichts ist so beunruhigend, wie seinem Gegner dabei zuzusehen, wie er Pilates, Yoga und Tai-Chi betreibt, während man selbst gerade mal dazu in der Lage ist, einen Knicks zu machen. Inzwischen bewegt Baghdatis seine Hüften auf eine Weise, wie ich es nicht mehr gewagt habe, seit ich sieben war.

Aber er macht zu viel. Er ist nervös. Ich kann sein zentrales Nervensystem beinahe hören, es klingt wie das Summen im Stadion. Ich beobachte das Zusammenspiel zwischen Baghdatis und seinen Betreuern und stelle fest, dass die auch nervös sind. Ihre geröteten Gesichter, ihre Körpersprache, alles an ihnen sagt mir: Sie wissen genau, dass es hart auf hart kommen wird, und sie sind sich nicht ganz sicher, ob sie sich darauf einlassen sollen. Es gefällt mir, wenn mein Gegner und sein Team nervöse Energie verströmen. Es ist ein gutes Omen und zugleich ein Zeichen von Respekt.

Baghdatis sieht mich und lächelt. Mir fällt wieder ein, dass er immer lächelt, egal, ob er nervös oder glücklich ist, und man bei ihm nie weiß, wo man dran ist. Wieder erinnert mich das an jemanden, und wieder fällt mir nicht ein, an wen.

Ich hebe eine Hand. Viel Glück.

Er hebt eine Hand. Wir Todgeweihten.

Ich schlüpfe in den Tunnel, um ein letztes Wort mit Gil zu wechseln, der sich eine Ecke ausgesucht hat, wo er allein ist und trotzdem alles im Blick hat. Er umarmt mich, sagt mir, dass er mich liebt und dass er stolz auf mich ist. Ich gehe zu Stefanie und gebe ihr einen letzten Kuss. Sie ist unruhig, zappelig, kann die Füße nicht ruhig halten. Am liebsten würde sie sich einen Rock anziehen, einen Schläger schnappen und mit mir raus in die Arena gehen. Meine kämpferische Gefährtin. Sie versucht zu lächeln, bringt aber nur eine Grimasse zustande. Ich sehe in ihrem Gesicht alles, was sie gern sagen möchte, sich aber verkneift. Ich höre jedes Wort, das sie nicht ausspricht: Genieß es, koste es aus, nimm alles in dich auf, achte auf jedes noch so flüchtige Detail, denn es könnte dein letztes Spiel sein, und auch wenn du Tennis verabscheust, wird es dir vielleicht nach diesem Abend fehlen.

Das alles möchte sie mir sagen, aber stattdessen gibt sie mir einen Kuss und sagt, was sie immer zu mir sagt, bevor ich auf den Platz gehe, die Worte, die ich so sehr brauche wie Luft und Schlaf und Gil-Wasser.

Hau ihn weg.

Ein Offizieller der US Open, im Anzug und mit einem Walkie-Talkie von der Größe meines Unterarms in der Hand, kommt auf mich zu. Er scheint für die Organisation der Medienberichterstattung und die Sicherheit im Stadion zuständig zu sein. Er scheint für alles zuständig zu sein, einschließlich der Starts und Landungen auf dem Flugplatz LaGuardia. Noch fünf Minuten, sagt er.

Ich drehe mich nach jemandem um und frage nach der Uhrzeit.

Es geht gleich los, bekomme ich zur Antwort.

Nein. Ich meine, wie viel Uhr ist es? Ist es halb acht? Zwanzig nach sieben? Ich weiß es nicht, aber plötzlich kommt es mir wichtig vor. Leider gibt es hier keine Uhren.

Darren und ich schauen uns an. Sein Adamsapfel hüpft auf und ab.

Kumpel, sagt er, du hast deine Hausaufgaben gemacht. Du bist bereit.

Ich nicke.

Er hält mir seine Faust für unser letztes Ritual vor dem Spiel hin. Ich schlage mit meiner Faust an seine. Entschlossen. Einmal. Genauso haben wir es vor meinem Erstrundensieg Anfang der Woche gemacht. Wir sind beide abergläubisch, und genau so, wie wir in ein Turnier gehen, genau so beenden wir es auch. Als sich unsere Fäuste treffen, wage ich es nicht, den Blick zu heben und Darren in die Augen zu sehen. Ich weiß, Darren steht innerlich kurz vor dem Zerreißen, und ich weiß, was mit mir passiert, wenn ich das sehe.

Letzte Handgriffe: Ich fädle meine Schnürsenkel ein. Ich bandagiere mein Handgelenk. Das mache ich immer selbst. Seit meiner Verletzung 1993. Ich binde mir die Schuhe zu.

Hoffentlich ist das bald vorbei.

Ich kann mich noch nicht damit abfinden, dass es vorbei ist.

Mr. Agassi, es ist so weit.

Ich bin bereit.

James führt uns durch den Tunnel. Ich gehe drei Schritte hinter Baghdatis. Wir bleiben stehen, warten auf das Signal. Das Bienengesumm um uns herum wird lauter. Im Tunnel ist es so kalt wie in einem Kühlhaus. Ich kenne diesen Tunnel so gut wie die Diele in unserem Haus, dennoch kommt er mir diesmal fünfundzwanzig Grad kälter vor als sonst und hundert Meter länger. An den Tunnelwänden hängen die vertrauten Fotos der früheren Gewinner der US Open. Navratilova. Lendl. McEnroe. Stefanie. Ich. Die Porträts sind einen Meter hoch und hängen in gleichmäßigen, allzu gleichmäßigen Abständen. Wie Bäume entlang den Straßen einer Reihenhaussiedlung. Ich sage mir: Hör auf, solche Dinge wahrzunehmen. Du musst deine Gedanken bündeln, so wie dieser Tunnel deinen Blickwinkel bündelt.

Der Sicherheitschef brüllt: Okay, Leute, Showtime!

Wir setzen uns in Bewegung.

Wie vorher abgesprochen, geht Baghdatis mir auf dem Weg ins Licht die ganze Zeit drei Schritte voraus. Plötzlich scheint uns noch ein Licht ins Gesicht, ein blendendes, ätherisches Licht. Eine Fernsehkamera. Ein Reporter fragt Baghdatis, wie er sich fühlt. Er antwortet etwas, das ich nicht höre.

Jetzt kommt die Kamera näher, und der Reporter stellt mir dieselbe Frage.

Das könnte Ihr allerletztes Match sein, sagt der Reporter. Wie geht es Ihnen bei dem Gedanken?

Ich antworte, ohne zu wissen, was ich sage. Aber nach Jahren der Übung denke ich, dass ich sage, was er hören will, was er von mir erwartet. Dann gehe ich weiter, mit Beinen, die sich anfühlen, als gehörten sie nicht mir.

Die Temperatur steigt gewaltig, als wir uns dem Ausgang zum Platz nähern. Das Gesumm ist ohrenbetäubend. Baghdatis tritt als Erster hinaus. Er weiß, wie viel Pressewirbel um meinen bevorstehenden Rücktritt gemacht wird. Schließlich liest er Zeitung. Er ist darauf gefasst, heute Abend den Bösewicht abgeben zu müssen. Er glaubt, er ist darauf vorbereitet. Ich lasse ihn vorausgehen, lasse ihn hören, wie das Gesumm in Jubel umschlägt. Ich lasse ihn denken, die Menge würde uns beiden zujubeln. Dann trete ich aus dem Tunnel. Der Jubel verdreifacht sich. Baghdatis dreht sich um und registriert, dass der erste Jubel ihm galt, aber dieser jetzt gilt mir, mir allein, was ihn zwingt, seine Erwartungen zu korrigieren und sich noch einmal zu überlegen, was auf ihn zukommt. Ohne einen einzigen Ball zu spielen, habe ich seinem Wohlgefühl einen schweren Schlag versetzt. Ein Spielertrick. Ein alter Trick.

Die Menge tobt, als wir zu unseren Stühlen gehen. Es ist lauter im Stadion, als ich erwartet hatte – lauter, als ich es je in New York erlebt habe. Ich halte den Blick gesenkt, lasse mich von dem Lärm wohlig berieseln. Sie lieben diesen Augenblick. Sie lieben Tennis. Ich frage mich, was sie wohl sagen würden, wenn sie mein Geheimnis erführen. Ich starre auf den Platz. Immer der absurdeste Teil meines Lebens, ist der Platz jetzt das einzig Normale in all dem Durcheinander. Der Platz, wo ich mich immer so einsam und schutzlos fühle, ist der Ort, wo ich jetzt Zuflucht vor diesem gefühlsgeladenen Augenblick zu finden hoffe.

Den ersten Satz gewinne ich locker 6:4. Der Ball gehorcht jedem meiner Befehle. Auch mein Rücken muckt nicht auf. Mein Körper fühlt sich warm und geschmeidig an. Kortison und Adrenalin arbeiten gut zusammen. Ich gewinne auch den zweiten Satz 6:4 und fühle mich dem Sieg nahe.

Während des dritten Satzes treten jedoch die ersten Ermüdungserscheinungen auf. Ich verliere die Konzentration und die Kontrolle. Baghdatis ändert seine Taktik. Er spielt mit Verzweiflung, einer stärkeren Droge als Kortison. Er lebt nur noch für den Augenblick. Er geht Risiken ein, und es zahlt sich jedes Mal aus. Der Ball gehorcht mir nicht mehr, er verschwört sich mit meinem Gegner. Immer wieder springt er dahin, wo Baghdatis ihn haben will, was dessen Selbstvertrauen steigert. Ich sehe das Selbstvertrauen in seinen Augen leuchten. Verzweiflung hat sich in Hoffnung verwandelt. Nein, in Wut. Er bewundert mich nicht mehr. Er hasst mich, und ich hasse ihn. Wir knurren und fletschen die Zähne und versuchen, uns gegenseitig den Ball abzujagen. Die Menge labt sich an unserer Wut, die Leute kreischen und trampeln mit den Füßen nach jedem Punkt. Sie klatschen wie verrückt, und es klingt primitiv und archaisch.

Baghdatis gewinnt den dritten Satz 6:3.

Ich kann nichts tun, um seinen Ansturm zu bremsen. Im Gegenteil, es wird immer schlimmer. Er ist einundzwanzig und kommt gerade erst in Fahrt. Er hat seinen Rhythmus gefunden. Er weiß, warum er hier ist; er weiß, dass er das Recht hat, hier zu sein. Mit mir dagegen geht es langsam zu Ende, ich bin mir schmerzlich der tickenden Uhr in meinem Körper bewusst. Ich will keinen fünften Satz. Einen fünften Satz verkrafte ich einfach nicht. Jetzt, wo meine Sterblichkeit zum Faktor geworden ist, gehe ich Risiken ein. Ich führe 4:0. Ich liege mit zwei Breaks vorn, und wieder kommt die Ziellinie in Reichweite. Ich spüre, wie die Magnetkraft mich anzieht.

Dann macht sich die entgegengesetzte Kraft bemerkbar, die Kraft, die mich abstößt. Baghdatis spielt sein bestes Tennis in diesem Jahr. Ihm ist wieder eingefallen, dass er auf Platz zehn der Weltrangliste steht. Er zieht Register und schlägt Bälle, von denen ich nicht geahnt habe, dass er sie überhaupt in seinem Repertoire hat. Ich habe einen schwindelerregend hohen Standard gesetzt, aber er hält mit und übertrifft mich sogar noch. Er nimmt mir den Aufschlag ab. 4:1. Er bringt sein Service zum 4:2 durch.

Jetzt kommt das wichtigste Spiel in diesem Match. Wenn ich es gewinne, gehört der Satz wieder mir, und dann wird Baghdatis wissen – und ich auch –, dass es für ihn reine Glückssache war, sich ein Break zu holen. Wenn ich verliere, steht es 4:3, und alles ist wieder offen. Dann fängt alles wieder von vorne an. Obwohl wir jetzt schon seit zehn Runden aufeinander eindreschen, wird der Kampf von vorne losgehen, wenn ich jetzt mein Aufschlagspiel verliere. Wir spielen wie die Besessenen. Er geht aufs Ganze, gibt alles – und gewinnt das Spiel. Er wird den Satz gewinnen. Für ihn geht es um Leben und Tod. Ich weiß das, und er weiß das, und jeder im Stadion weiß es. Vor zwanzig Minuten trennten mich zwei Spiele vom Sieg und von der nächsten Runde. Jetzt stehe ich kurz vor dem Kollaps.

Er gewinnt den Satz 7:5.

Der fünfte Satz beginnt. Ich schlage auf, zitternd, frage mich, ob mein Körper weitere zehn Minuten durchhält, sehe mich einem Burschen gegenüber, der mit jedem gewonnenen Punkt jünger und kräftiger zu werden scheint. Ich sage mir: Lass es nicht auf diese Weise enden. Nicht ausgerechnet so, nicht, nachdem ich zwei Sätze lang in Führung gelegen habe. Auch Baghdatis führt Selbstgespräche, feuert sich selbst an.

Wir liefern uns heftige Ballwechsel. Er macht einen Fehler. Ich ebenfalls. Er holt alles aus sich raus. Ich hole noch mehr aus mir raus. Ich serviere bei Einstand, und wir spielen einen hektischen Ballwechsel, der damit endet, dass Baghdatis einen Stopp spielt, den ich ins Netz dresche. Ich schreie vor Wut. Vorteil Baghdatis. Zum ersten Mal heute Abend liege ich zurück.

Nicht dran denken. Kontrolliere, was du kontrollieren kannst, Andre.

Ich gewinne den nächsten Punkt. Wieder Einstand. Hochgefühl.

Ich verliere den nächsten Punkt. Rückhand ins Netz. Vorteil Baghdatis. Depression.

Er gewinnt auch den nächsten Punkt, gewinnt das Spiel und nimmt mir damit den Aufschlag ab. 1:0.

Wir gehen zu unseren Stühlen, und ich höre, wie die Leute die ersten Nachrufe auf Agassi murmeln. Ich trinke einen Schluck Gil-Wasser. Ich bemitleide mich selbst, fühle mich alt. Ich schaue zu Baghdatis hinüber, frage mich, ob er sich übermütig fühlt. Aber er bittet gerade einen Physio, ihm die Beine zu massieren. Er bittet um eine Auszeit zur ärztlichen Behandlung. Er hat einen Krampf im linken Oberschenkel. Mit einem Krampf im Oberschenkel hat der Mann mich so fertig gemacht?

Die Zuschauer nutzen die Pause, um einen Gesang anzustimmen. Let’s go, Andre! Let’s go Andre! Sie wedeln mit den Armen. Sie halten Schilder mit meinem Namen hoch.

Thanks for the memories, Andre!

This is Andre’s House.

Schließlich ist Baghdatis bereit, weiterzumachen. Er hat Aufschlag. Nachdem er gerade mit einem Break in Führung gegangen ist, müsste er eigentlich mit Volldampf zur Sache gehen, aber die Pause scheint ihn aus dem Rhythmus geworfen zu haben. Ich nehme ihm den Aufschlag ab. Gleichstand.

In den nächsten sechs Spielen bringen wir beide unseren Aufschlag durch. Dann, beim Stand von vier beide, spielen wir bei meinem Aufschlag ein Spiel, das eine Woche zu dauern scheint, eins der anstrengendsten und unwirklichsten Spiele meiner ganzen Karriere. Wir grunzen wie die Tiere, dreschen mit den Schlägern wie Gladiatoren – er Vorhand, ich Rückhand. Alle im Stadion halten den Atem an. Selbst der Wind ist still. Die Flaggen hängen schlaff an den Stangen. Beim Stand von 40:30 schlägt Baghdatis eine schnelle Vorhand, die mich weit aus dem Feld treibt. Ich schaffe es gerade so, den Ball zu erwischen. Ich jage den Ball übers Netz – vor Schmerz schreiend –, und er donnert mir noch einen rasant schnellen Ball auf die Rückhand. Ich renne in die entgegengesetzte Richtung – Gott, mein Rücken! – und kriege den Ball im letzten Moment. Aber ich habe mir die Wirbelsäule verrenkt. Meine Rückenmuskeln verkrampfen sich, und meine Nerven kreischen. Baghdatis schlägt einen Winner auf die offene Seite, und als ich den Ball vorbeifliegen sehe, weiß ich, dass ich keine Höchstleistung mehr bringen kann an diesem Abend. Alles, was ich von jetzt an tue, wird begrenzt und beeinträchtigt sein, geborgt von meiner zukünftigen Gesundheit und Beweglichkeit.

Ich werfe einen Blick übers Netz, um zu sehen, ob Baghdatis gemerkt hat, dass ich vor Schmerz vergehe. Er humpelt. Er humpelt? Er hat Krämpfe. Er stürzt zu Boden und fasst sich an die Beine. Er hat noch schlimmere Schmerzen als ich. Eine angeborene Rückenschwäche ist mir jederzeit lieber als plötzliche Krämpfe in den Beinen. Während er sich am Boden vor Schmerzen windet, wird mir eins klar: Ich brauche jetzt nur noch irgendwie auf den Beinen zu bleiben, den Ball noch ein bisschen länger hin und her zu schlagen und seine Krämpfe für mich arbeiten zu lassen.

Ich verschwende keinen Gedanken mehr an Raffinesse und Strategie. Ich sage mir: zurück zum Wesentlichen. Wenn man gegen einen Verletzten spielt, geht es nur noch um Instinkt und Reaktion. Das ist jetzt kein Tennis mehr, sondern nichts als ein primitives Kräftemessen. Keine gezielten Schläge mehr, keine Finten, keine Beinarbeit. Nur noch wildes Draufhauen.

Auch Baghdatis hat alle Strategie fahrenlassen, hat aufgehört zu denken, was ihn noch gefährlicher macht. Ich kann nicht mehr voraussehen, was er tun wird. Er ist verrückt vor Schmerzen, und ein Verrückter ist unberechenbar, erst recht auf einem Tennisplatz. Bei Einstand vergebe ich meinen ersten Aufschlag, dann verpasse ich Baghdatis einen saftigen zweiten Aufschlag – mit etwa 120 Stundenkilometer –, den er mit voller Wucht zurückfeuert. Winner. Vorteil Baghdatis.

Mist. Ich sacke in mich zusammen. Der Typ kann sich nicht mehr rühren und schafft es trotzdem, mir den Aufschlag abzunehmen?

Schon wieder bin ich einen flüchtigen Punkt entfernt von einem 4:5-Rückstand, der Baghdatis in die Lage versetzen wird, zum Matchgewinn zu servieren. Ich schließe die Augen. Schon wieder vergebe ich meinen ersten Aufschlag. Ich mache einen vorsichtigen zweiten Aufschlag, nur um den Ballwechsel in Gang zu bringen, und er verschlägt eine leichte Vorhand. Einstand.

Wenn Geist und Körper am Rand des Zusammenbruchs entlang schlingern, fühlt sich ein so leicht gewonnener Punkt an wie eine Begnadigung vom Gouverneur. Aber um ein Haar verspiele ich meine Begnadigung. Und wieder vergebe ich meinen ersten Aufschlag. Wie durch ein Wunder gelingt mir der zweite, und Baghdatis’ Return geht ins Aus. Ein weiteres Geschenk. Vorteil Agassi.

Mir fehlt noch ein Punkt, um mit 5:4 in Führung zu gehen. Mit schmerzverzerrtem Gesicht macht Baghdatis sich zum Angriff bereit. Er gibt nicht auf. Er gewinnt den Punkt. Einstand Nummer drei.

Ich schwöre mir: Sollte es mir gelingen, nochmals Vorteil zu haben, werde ich das Spiel nicht verlieren.

Aber inzwischen hat Baghdatis nicht nur Krämpfe in den Beinen, er ist ein Krüppel. Gekrümmt vor Schmerzen wartet er auf meinen Aufschlag. Ich kann es nicht fassen, dass er es schafft, auf dem Platz zu bleiben, ganz zu schweigen davon, dass er noch in der Lage ist, mir das Leben so schwer zu machen. Der Bursche hat mindestens so viel Mumm wie Haare auf dem Kopf. Ich habe Mitleid mit ihm, sage mir jedoch gleichzeitig, dass ich keine Gnade walten lassen darf. Ich schlage auf, er returniert, und weil ich unbedingt auf seine offene Seite schlagen will, fliegt der Ball viel zu weit. Aus. Das sind die Nerven. Kein Zweifel. Vorteil Baghdatis.

Aber es nützt ihm nichts. Beim nächsten Ballwechsel schlägt er seine Vorhand fast einen Meter hinter die Grundlinie. Einstand Nummer vier.

Es folgt ein zäher Ballwechsel, der damit endet, dass ich einen langen Ball auf seine Vorhand treibe, die er verschlägt. Vorteil Agassi. Ich habe mir geschworen, diese Gelegenheit nicht zu verspielen, falls sie sich mir noch einmal bietet. Und hier ist sie. Aber Baghdatis lässt nicht locker. Ehe ich michs versehe, hat er den nächsten Punkt gewonnen. Einstand Nummer fünf.

Der Ballwechsel zieht sich ewig hin. Jeder Ball, den Baghdatis stöhnend schlägt, kratzt die Linie. Jeder Ball, den ich schreiend schlage, geht irgendwie übers Netz. Vorhand, Rückhand, Trickschlag, eingesprungener Schlag – schließlich schlägt er einen Ball, der die Grundlinie berührt und dann seitwärts verspringt. Ich erwische ihn mit Ach und Krach und schlage ihn sechs Meter über Baghdatis und die Grundlinie hinweg ins Aus. Vorteil Baghdatis.

Konzentrier dich aufs Wesentliche, Andre. Jag ihn, jag ihn. Er humpelt, halt ihn am Laufen. Ich schlage auf, er schlägt einen weichen Return, ich scheuche ihn hin und her, bis er vor Schmerzen jault und den Ball im Netz versenkt. Einstand Nummer sechs.