7,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

Bismarcks 'Gedanken und Erinnerungen' sind das bedeutendste Zeugnis politischer Memoirenliteratur in der deutschen Geschichte. Nicht als geschlossene Darstellung seiner politischen Laufbahn oder kontinuierliche Schilderung der historischen Ereignisse entfaltet dieses außergewöhnliche Werk seine Wirkung, sondern als große staatspolitische Reflexion und brillant erzähltes Erinnerungsbuch, das zahlreiche persönliche Erlebnisse und Begegnungen eindrucksvoll charakterisiert. In dieser Ausgabe sind die beiden zu Lebzeiten Bismarcks veröffentlichten Bände vollständig enthalten.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 941

Veröffentlichungsjahr: 2015

Ähnliche

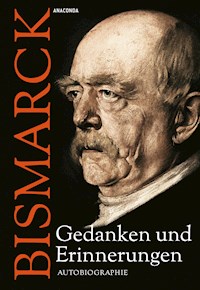

Otto von Bismarck

Gedanken und Erinnerungen

Autobiographie

Der Text folgt der Ausgabe Otto Fürst von Bismarck: Gedanken und Erinnerungen. 2 Bde. Stuttgart: Verlag der J. G. Cotta’schen Buchhandlung Nachfolger 1898. Orthographie und Interpunktion wurden modernisiert, aber nicht auf neue deutsche Rechtschreibung umgestellt.

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliographie; detaillierte bibliographische Daten sind im Internet unter http://dnb.d-nb.de abrufbar.

© 2015 Anaconda Verlag GmbH, Köln

Alle Rechte vorbehalten.

Umschlagmotiv: Franz von Lenbach (1836–1904),

Porträt Otto von Bismarck (um 1890), Foto: akg-images

Umschlaggestaltung: Guido Klütsch, Köln

ISBN 978-3-7306-0200-3

E-Book ISBN: 978-3-7306-9092-5

www.anacondaverlag.de

INHALTSVERZEICHNIS

Kapitel 1 Bis zum Ersten Vereinigten Landtag

Kapitel 2 Das Jahr 1848

Kapitel 3 Erfurt, Olmütz, Dresden

Kapitel 4 Diplomat

Kapitel 5 Wochenblattspartei. Krimkrieg

Kapitel 6 Sanssouci und Koblenz

Kapitel 7 Unterwegs zwischen Frankfurt und Berlin

Kapitel 8 Besuch in Paris

Kapitel 9 Reisen. Regentschaft

Kapitel 10 Petersburg

Kapitel 11 Zwischenzustand

Kapitel 12 Rückblick auf die preußische Politik

Kapitel 13 Dynastien und Stämme

Kapitel 14 Konfliktsministerium

Kapitel 15 Die Alvenslebensche Konvention

Kapitel 16 Danziger Episode

Kapitel 17 Der Frankfurter Fürstentag

Kapitel 18 König Ludwig II. von Bayern

Kapitel 19 Schleswig-Holstein

Kapitel 20 Nikolsburg

Kapitel 21 Der Norddeutsche Bund

Kapitel 22 Die Emser Depesche

Kapitel 23 Versailles

Kapitel 24 Kulturkampf

Kapitel 25 Bruch mit den Konservativen

Kapitel 26 Intrigen

Kapitel 27 Die Ressorts

Kapitel 28 Berliner Kongreß

Kapite 29 Der Dreibund

Kapitel 30 Zukünftige Politik Rußlands

Kapitel 31 Der Staatsrat

Kapitel 32 Kaiser Wilhelm I.

Kapitel 33 Kaiser Friedrich III.

KAPITEL 1

Bis zum Ersten Vereinigten Landtag

I

Als normales Produkt unseres staatlichen Unterrichts verließ ich Ostern 1832 die Schule als Pantheist, und wenn nicht als Republikaner, doch mit der Überzeugung, daß die Republik die vernünftigste Staatsform sei, und mit Nachdenken über die Ursachen, welche Millionen von Menschen bestimmen konnten, Einem dauernd zu gehorchen, während ich von Erwachsenen manche bittre oder geringschätzige Kritik über die Herrscher hören konnte. Dazu hatte ich von der turnerischen Vorschule mit Jahnschen Traditionen (Plamann), in der ich vom sechsten bis zum zwölften Jahr gelebt, deutsch-nationale Eindrücke mitgebracht. Diese blieben im Stadium theoretischer Betrachtungen und waren nicht stark genug, um angeborne preußisch-monarchische Gefühle auszutilgen. Meine geschichtlichen Sympathien blieben auf Seiten der Autorität. Harmodius und Aristogiton sowohl wie Brutus waren für mein kindliches Rechtsgefühl Verbrecher und Tell ein Rebell und Mörder. Jeder deutsche Fürst, der vor dem 30jährigen Krieg dem Kaiser widerstrebte, ärgerte mich, vom Großen Kurfürsten an aber war ich parteiisch genug, antikaiserlich zu urteilen und natürlich zu finden, daß der siebenjährige Krieg sich vorbereitete. Doch blieb mein deutsches Nationalgefühl so stark, daß ich im Anfang der Universitätszeit zunächst zur Burschenschaft in Beziehung geriet, welche die Pflege des nationalen Gefühls als ihren Zweck bezeichnete. Aber bei persönlicher Bekanntschaft mit ihren Mitgliedern mißfielen mir ihre Weigerung, Satisfaktion zu geben, und ihr Mangel an äußerlicher Erziehung und an Formen der guten Gesellschaft, bei näherer Bekanntschaft auch die Extravaganz ihrer politischen Auffassungen, die auf einem Mangel an Bildung und an Kenntnis der vorhandenen, historisch gewordenen Lebensverhältnisse beruhte, von denen ich bei meinen siebzehn Jahren mehr zu beobachten Gelegenheit gehabt hatte als die meisten jener durchschnittlich älteren Studenten. Ich hatte den Eindruck einer Verbindung von Utopie und Mangel an Erziehung. Gleichwohl bewahrte ich innerlich meine nationalen Empfindungen und den Glauben, daß die Entwicklung der nächsten Zukunft uns zur deutschen Einheit führen werde; ich ging mit meinem amerikanischen Freunde Coffin die Wette darauf ein, daß dieses Ziel in zwanzig Jahren erreicht sein werde.

In mein erstes Semester fiel die Hambacher Feier (27. Mai 1832), deren Festgesang mir in der Erinnerung geblieben ist, in mein drittes der Frankfurter Putsch (3. April 1833). Diese Erscheinungen stießen mich ab, meiner preußischen Schulung widerstrebten tumultuarische Eingriffe in die staatliche Ordnung; ich kam nach Berlin mit weniger liberaler Gesinnung zurück, als ich es verlassen hatte, eine Reaktion, die sich wieder abschwächte, nachdem ich mit dem staatlichen Räderwerke in unmittelbare Beziehung getreten war. Was ich etwa über auswärtige Politik dachte, mit der das Publikum sich damals wenig beschäftigte, war im Sinne der Freiheitskriege, vom preußischen Offizierstandpunkt gesehen. Beim Blick auf die Landkarte ärgerte mich der französische Besitz von Straßburg, und der Besuch von Heidelberg, Speier und der Pfalz stimmte mich rachsüchtig und kriegslustig. In der Zeit vor 1848 war für einen Kammergerichts-Auskultator und Regierungs-Referendar, dem jede Beziehung zu ministeriellen und höheren amtlichen Kreisen fehlte, kaum eine Aussicht zu einer Beteiligung an der preußischen Politik vorhanden, so lange er nicht den einförmigen Weg zurückgelegt hatte, der durch die Stufen der bürokratischen Laufbahn nach Jahrzehnten dahin führen konnte, an den höheren Stellen bemerkt und herangezogen zu werden. Als mustergültige Vordermänner auf diesem Wege wurden mir im Familienkreis damals Männer wie Pommer-Esche und Delbrück vorgehalten, und als einzuschlagende Richtung die Arbeit an und in dem Zollverein empfohlen. Ich hatte, so lange ich in dem damaligen Alter an eine Beamtenlaufbahn ernstlich dachte, die diplomatische im Auge, auch nachdem ich von Seiten des Ministers Ancillon bei meiner Meldung dazu wenig Ermutigung gefunden hatte. Derselbe bezeichnete nicht mir, aber hohen Kreisen gegenüber als Musterbild dessen, was unsrer Diplomatie fehle, den Fürsten Felix Lichnowski, obschon man hätte vermuten sollen, daß diese Persönlichkeit, wie sie sich damals in Berlin zur Anschauung brachte, der anerkennenden Würdigung eines der evangelischen Geistlichkeit entstammenden Ministers nicht gerade nahe stände.

Der Minister hatte den Eindruck, daß die Kategorie unsres hausbackenen preußischen Landadels für unsre Diplomatie den ihm wünschenswerten Ersatz nicht lieferte und die Mängel, welche er an der Gewandtheit des Personalbestandes dieses Dienstzweiges fand, zu dekken nicht geeignet war. Dieser Eindruck war nicht ganz ohne Berechtigung, Ich habe als Minister stets ein landsmannschaftliches Wohlwollen für eingeborne preußische Diplomaten gehabt, aber im dienstlichen Pflichtgefühl nur selten diese Vorliebe betätigen können, in der Regel nur dann, wenn die Beteiligten aus einer militärischen Stellung in die diplomatische übergingen. Bei den rein preußischen Zivil-Diplomaten, welche der Wirkung militärischer Disziplin gar nicht oder unzureichend unterlegen hatten, habe ich in der Regel eine zu starke Neigung zur Kritik, zum Besserwissen, zur Opposition und zu persönlichen Empfindlichkeiten gefunden, verstärkt durch die Unzufriedenheit, welche das Gleichheitsgefühl des alten preußischen Edelmanns empfindet, wenn ein Standesgenosse ihm über den Kopf wächst oder außerhalb der militärischen Verhältnisse sein Vorgesetzter wird. In der Armee sind diese Kreise seit Jahrhunderten daran gewöhnt, daß das geschieht, und geben den Bodensatz ihrer Verstimmung gegen frühere Vorgesetzte an ihre späteren Untergebenen weiter, sobald sie selbst in höhere Stellen gelangt sind. In der Diplomatie kommt dazu, daß diejenigen unter den Aspiranten, welche Vermögen oder die zufällige Kenntnis fremder Sprachen, namentlich der französischen, besitzen, schon darin einen Grund zur Bevorzugung sehn und deshalb der oberen Leitung noch anspruchsvoller und zur Kritik geneigter gegenübertreten als andre. Sprachkenntnisse, wie auch Oberkellner sie besitzen, bildeten bei uns leicht die Unterlage des eignen Glaubens an den Beruf zur Diplomatie, namentlich so lange unsre gesandtschaftlichen Berichte, besonders die ad Regem, französisch sein mußten, wie es die nicht immer befolgte, aber bis ich Minister wurde amtlich in Kraft stehende Vorschrift war. Ich habe manche unter unseren älteren Gesandten gekannt, die, ohne Verständnis für Politik, lediglich durch Sicherheit im Französischen in die höchsten Stellen aufrückten; und auch sie sagten in ihren Berichten doch nur das, was sie französisch geläufig zur Verfügung hatten. Ich habe noch 1862 von Petersburg französisch amtlich zu berichten gehabt, und die Gesandten, welche auch ihre Privatbriefe an den Minister französisch schrieben, empfahlen sich dadurch als besonders berufen zur Diplomatie, auch wenn sie politisch als urteilslos bekannt waren.

Außerdem kann ich Ancillon nicht Unrecht geben, wenn er von den meisten Aspiranten aus unserm Landadel den Eindruck hatte, daß sie sich aus dem engen Gesichtskreise ihrer damaligen Berliner, man könnte sagen provinziellen Anschauungen schwer loslösen ließen, und daß es ihnen nicht leicht gelingen würde, den spezifisch preußischen Bürokraten in der Diplomatie mit dem Firnis des europäischen zu übertünchen. Die Wirkung dieser Wahrnehmungen zeigt sich deutlich, wenn man die Rangliste unsrer Diplomaten aus damaliger Zeit durchgeht; man wird erstaunt sein, so wenig geborne Preußen darin zu finden. Die Eigenschaft, der Sohn eines in Berlin akkreditierten fremden Gesandten zu sein, gab an sich einen Vorzug. Die an den kleinen Höfen erwachsenen, in den preußischen Dienst übernommenen Diplomaten hatten nicht selten den Vorteil größerer assurance in höfischen Kreisen und eines größeren Mangels an Blödigkeit vor den eingebornen. Ein Beispiel dieser Richtung war namentlich Herr von Schleinitz. Dann finden sich in der Liste Mitglieder standesherrlicher Häuser, bei denen die Abstammung die Begabung ersetzte. Aus der Zeit, als ich nach Frankfurt ernannt wurde, ist mir außer mir, dem Freiherrn Karl von Werther, Canitz und dem französisch verheirateten Grafen Max Hatzfeldt kaum der Chef einer ansehnlichen Mission preußischer Abstammung erinnerlich. Ausländische Namen standen höher im Kurs: Brassier, Perponcher, Savigny, Oriola. Man setzte bei ihnen größere Geläufigkeit im Französischen voraus, und sie waren »weiter her«, dazu trat der Mangel an Bereitwilligkeit zur Übernahme eigner Verantwortlichkeit bei fehlender Deckung durch zweifellose Instruktion, ähnlich wie im Militär 1806 bei der alten Schule aus Friederikianischer Zeit. Wir züchteten schon damals das Offiziersmaterial bis zum Regiments-Kommandeur in einer Vollkommenheit wie kein andrer Staat, aber darüber hinaus war das eingeborne preußische Blut nicht mehr fruchtbar an Begabungen wie zur Zeit Friedrichs des Großen selbst. Unsre erfolgreichsten Feldherrn, Blücher, Gneisenau, Moltke, Goeben, waren keine preußischen Urprodukte, ebensowenig im Zivildienst Stein, Hardenberg, Motz und Grolman. Es ist, als ob unsre Staatsmänner wie die Bäume in den Baumschulen zu voller Wurzelbildung der Versetzung bedürften.

Ancillon riet mir, zunächst das Examen als Regierungs-Assessor zu machen und dann auf dem Umweg durch die Zollvereinsgeschäfte Eintritt in die deutsche Diplomatie Preußens zu suchen; einen Beruf für die europäische erwartete er also bei einem Sprößlinge des einheimischen Landadels nicht. Ich nahm mir seine Andeutung zu Herzen und beabsichtigte, zunächst das Examen als Regierungs-Assessor zu machen.

Die Personen und Einrichtungen unsrer Justiz, in der ich zunächst beschäftigt war, gaben meiner jugendlichen Auffassung mehr Stoff zur Kritik als zur Anerkennung, Die praktische Ausbildung des Auskultators begann damit, daß man auf dem Kriminalgericht das Protokoll zu führen hatte, wozu ich von dem Rat, dem ich zugewiesen war, Herrn von Brauchitsch, über die Gebühr herangezogen wurde, weil ich damals über den Durchschnitt schnell und lesbar schrieb. Von den »Untersuchungen«, wie die Kriminalprozesse bei dem damals geltenden Inquisitionsverfahren genannt wurden, hat mir eine den nachhaltigsten Eindruck hinterlassen, welche eine in Berlin weit verzweigte Verbindung zum Zweck der unnatürlichen Laster betraf. Die Klubeinrichtungen der Beteiligten, die Stammbücher, die gleichmachende Wirkung des gemeinschaftlichen Betreibens des Verbotenen durch alle Stände hindurch – alles das bewies schon 1835 eine Demoralisation, welche hinter den Ergebnissen des Prozesses gegen die Heinzeschen Eheleute (Oktober 1891) nicht zurückstand. Die Verzweigungen dieser Gesellschaft reichten bis in hohe Kreise hinauf. Es wurde dem Einfluß des Fürsten Wittgenstein zugeschrieben, daß die Akten von dem Justizministerium eingefordert und, wenigstens während meiner Tätigkeit an dem Kriminalgericht, nicht zurückgegeben wurden.

Nachdem ich vier Monate protokolliert hatte, wurde ich zu dem Stadtgericht, vor das die Zivilsachen gehörten, versetzt und aus der mechanischen Beschäftigung des Schreibens unter Diktat plötzlich zu einer selbständigen erhoben, der gegenüber meine Unerfahrenheit und mein Gefühl mir die Stellung erschwerten. Das erste Stadium, in welchem der juristische Neuling damals zu einer selbständigen Tätigkeit berufen wurde, waren nämlich die Ehescheidungen, Offenbar als das Unwichtigste betrachtet, waren sie dem unfähigsten Rat, Namens Prätorius, übertragen, und unter ihm der Bearbeitung der ganz grünen Auskultatoren überlassen worden, die damit in corpore vili ihre ersten Experimente in der Richterrolle zu machen hatten, allerdings unter nomineller Verantwortlichkeit des Herrn Prätorius, der jedoch ihren Verhandlungen nicht beiwohnte. Zur Charakterisierung dieses Herrn wurde uns jungen Leuten erzählt, daß er in den Sitzungen, wenn behufs der Abstimmung aus einem leichten Schlummer geweckt, zu sagen pflegte: »Ich stimme wie der Kollege Tempelhof«, und gelegentlich darauf aufmerksam gemacht werden mußte, daß Herr Tempelhof nicht anwesend sei.

Ich trug ihm einmal meine Verlegenheit vor, daß ich, wenige Monate über 20 Jahre alt, mit einem aufgeregten Ehepaare den Sühneversuch vornehmen solle, der für meine Auffassung einen gewissen kirchlichen und sittlichen Nimbus hatte, dem ich mich in meiner Seelenstimmung nicht adäquat fühlte. Ich fand Prätorius in der verdrießlichen Stimmung eines zur Unzeit geweckten, altern Herrn, der außerdem die Abneigung mancher alten Bürokraten gegen einen jungen Edelmann hegte. Er sagte mit geringschätzigem Lächeln: »Es ist verdrießlich, Herr Referendarius, wenn man sich auch nicht ein bißchen zu helfen weiß; ich werde Ihnen zeigen, wie man das macht.« Ich kehrte mit ihm in das Terminszimmer zurück. Der Fall lag so, daß der Mann geschieden sein wollte, die Frau nicht, der Mann sie des Ehebruchs beschuldigte, die Frau mit tränenreichen Deklamationen ihre Unschuld beteuerte und trotz aller Mißhandlung von Seiten des Mannes bei ihm bleiben wollte. Mit seinem lispelnden Zungenanschlag sprach Prätorius die Frau also an: »Aber Frau, sei sie doch nicht so dumm; was hat sie denn davon? Wenn sie nach Hause kommt, schlägt ihr der Mann die Jacke voll, bis sie es nicht mehr aushalten kann. Sage sie doch einfach Ja, dann ist sie mit dem Säufer kurzer Hand auseinander.« Darauf die Frau weinend und schreiend: »Ich bin eine ehrliche Frau, kann die Schande nicht auf mich nehmen, will nicht geschieden sein.« Nach mehrfacher Replik und Duplik in dieser Tonart wandte sich Prätorius zu mir mit den Worten: »Da sie nicht Vernunft annehmen will, so schreiben Sie, Herr Referendarius«, und diktierte mir die Worte, die ich wegen des tiefen Eindrucks, welchen sie mir machten, noch heute auswendig weiß: »Nachdem der Sühneversuch angestellt und die dafür dem Gebiete der Moral und Religion entnommenen Gründe erfolglos geblieben waren, wurde wie folgt weiter verhandelt.« Mein Vorgesetzter erhob sich und sagte: »Nun merken Sie sich, wie man das macht, und lassen Sie mich künftig mit dergleichen in Ruhe.« Ich begleitete ihn zur Tür und setzte die Verhandlung fort. Die Station der Ehescheidungen dauerte, so viel ich mich erinnere, vier bis sechs Wochen, ein Sühneversuch kam mir nicht wieder vor. Es war ein gewisses Bedürfnis vorhanden für die Verordnung über das Verfahren in Ehescheidungen, auf welche Friedrich Wilhelm IV. sich beschränken mußte, nachdem sein Versuch, ein Gesetz über Änderung des materiellen Eherechts zustande zu bringen, an dem Widerstand des Staatsrats gescheitert war. Dabei mag erwähnt werden, daß durch jene Verordnung zuerst in den Provinzen des Allgemeinen Landrechts der Staatsanwalt eingeführt worden ist, als defensor matrimonii und zur Verhütung von Kollusionen der Parteien.

Ansprechender war das folgende Stadium der Bagatellprozesse, wo der ungeschulte junge Jurist wenigstens eine Übung im Aufnehmen von Klagen und Vernehmen von Zeugen gewann, wo man ihn im ganzen aber doch mehr als Hilfsarbeiter ausnutzte, als mit Belehrung förderte. Das Lokal und die Prozedur hatten etwas von dem unruhigen Verkehr an einem Eisenbahnschalter. Der Raum, wo der leitende Rat und die drei oder vier Auskultatoren mit dem Rücken gegen das Publikum saßen, war von hölzernen Gittern umgeben, und die dadurch gebildete viereckige Bucht war von der wechselnden und mehr oder weniger lärmenden Menge der Parteien rings umflutet.

Mein Eindruck von Institutionen und Personen wurde nicht wesentlich modifiziert, nachdem ich zur Verwaltung übergegangen war. Um den Umweg zur Diplomatie abzukürzen, wandte ich mich einer rheinischen Regierung, der Aachener, zu, deren Kursus sich in zwei Jahren abmachen ließ, während bei den altländischen wenigstens drei erforderlich waren.

Ich kann mir denken, daß bei Besetzung der rheinischen Regierungskollegien 1816 ähnlich verfahren worden war, wie 1871 bei der Organisation von Elsaß-Lothringen. Die Behörden, welche einen Teil ihres Personals abzugeben hatten, werden nicht auf das staatliche Bedürfnis gehört haben, für die schwierige Aufgabe der Assimilierung einer neu erworbenen Bevölkerung den besten Fuß vorzusetzen, sondern diejenigen Mitglieder gewählt haben, deren Abgang von ihren Vorgesetzten oder von ihnen selbst gewünscht wurde; in den Kollegien fanden sich frühere Präfektur-Sekretäre und andre Reste der französischen Verwaltung. Die Persönlichkeiten entsprachen nicht alle dem unberechtigten Ideal, das mir in dem Alter von 21 Jahren vorschwebte, und noch weniger tat dies der Inhalt der laufenden Geschäfte. Ich erinnere mich, daß ich bei vielen Meinungsverschiedenheiten zwischen Beamten und Regierten oder innerhalb jeder dieser beiden Kategorien, Meinungsverschiedenheiten, deren polemische Vertretung jahrelang die Akten anschwellen machte, gewöhnlich unter dem Eindrucke stand, »ja, so kann man es auch machen«, und daß Fragen, deren Entscheidung in dem einen oder dem anderen Sinn das verbrauchte Papier nicht wert war, eine Geschäftslast erzeugten, die ein einzelner Präfekt mit dem vierten Teil der aufgewandten Arbeitskraft hätte erledigen können. Nichtsdestoweniger war, abgesehen von den subalternen Beamten, das tägliche Arbeitspensum ein geringes und besonders für die Abteilungs-Dirigenten eine reine Sinekure. Ich verließ Aachen mit einer, abgesehen von dem begabten Präsidenten Grafen Arnim-Boitzenburg, geringen Meinung von unsrer Bürokratie im einzelnen und in der Gesamtheit. Im einzelnen wurde meine Meinung günstiger durch meine demnächstige Erfahrung bei der Regierung in Potsdam, zu der ich mich im Jahr 1837 ersetzen ließ, weil dort abweichend von den anderen Provinzen die indirekten Steuern zum Ressort der Regierung gehörten und gerade diese wichtig waren, wenn ich die Zollpolitik zur Basis meiner Zukunft nehmen wollte.

Die Mitglieder des Kollegiums machten mir einen würdigeren Eindruck als die Aachener, aber doch in ihrer Gesamtheit den Eindruck von Zopf und Perücke, in welche Kategorie meine jugendliche Überhebung auch den väterlich-würdigen Oberpräsidenten von Bassewitz stellte, während der Aachener Regierungspräsident Graf Arnim zwar die generelle Staatsperücke, aber doch keinen geistigen Zopf trug. Als ich dann aus dem Staatsdienst in das Landleben überging, brachte ich in die Berührungen, welche ich als Gutsbesitzer mit den Behörden hatte, eine nach meinem heutigen Urteil zu geringe Meinung von dem Wert unsrer Bürokratie, eine vielleicht zu große Neigung zur Kritik mit. Ich erinnere mich, daß ich als stellvertretender Landrat über den Plan, die Wahl der Landräte abzuschaffen, gutachtlich zu berichten hatte und mich so aussprach, die Bürokratie sinke in der Achtung vom Landrat aufwärts; sie habe dieselbe nur in der Person des Landrats bewahrt, der einen Januskopf trage, ein Gesicht in der Bürokratie, eins im Land habe.

Die Neigung zu befremdendem Eingreifen in die verschiedensten Lebensverhältnisse war unter dem damaligen väterlichen Regiment vielleicht größer als heute, aber die Organe zum Eingreifen waren weniger zahlreich und standen an Bildung und Erziehung höher als ein Teil der heutigen. Die Beamten der Königlichen hochlöblichen Regierung waren ehrliche, studierte und gut erzogene Beamte, aber ihre wohlwollende Tätigkeit fand nicht immer Anerkennung, weil sie sich ohne lokale Sachkunde auf Details zersplitterte, in Betreff deren die Ansichten des gelehrten Stadtbewohners am grünen Tisch nicht immer der Kritik des bäuerlichen gesunden Menschenverstandes überlegen waren. Die Mitglieder der Regierungs-Kollegien hatten damals multa, nicht multum zu tun, und der Mangel an höheren Aufgaben brachte es mit sich, daß sie kein ausreichendes Quantum wichtiger Geschäfte fanden und in ihrem Pflichteifer sich über das Bedürfnis der Regierten hinaus zu tun machten, in die Neigung zur Reglementiererei, zu dem, was der Schweizer »Befehlerle« nennt, gerieten. Man hatte, um einen vergleichenden Blick auf die Gegenwart zu werfen, gehofft, daß die Staatsbehörden durch die Einführung der heutigen lokalen Selbstverwaltung an Geschäften und an Beamten würden entbürdet werden; aber im Gegenteil, die Zahl der Beamten und ihre Geschäftslast sind durch Korrespondenzen und Friktionen mit den Organen der Selbstverwaltung von dem Provinzialrat bis zu der ländlichen Gemeindeverwaltung erheblich gesteigert worden. Es muß früher oder später der wunde Punkt eintreten, wo wir von der Last der Schreiberei und besonders der subalternen Bürokratie erdrückt werden.

Daneben ist der bürokratische Druck auf das Privatleben durch die Art der Ausführung der »Selbstverwaltung« verstärkt worden und greift in die ländlichen Gemeinden schärfer als früher ein. Vorher bildete der der Bevölkerung ebenso nahe als dem Staat stehende Landrat den Abschluß der staatlichen Bürokratie nach unten; unter ihm standen lokale Verwaltungen, die wohl der Kontrolle, aber nicht in gleichem Maße wie heute der Disziplinargewalt der Bezirks- oder Ministerial-Bürokratie unterlagen. Die ländliche Bevölkerung erfreut sich heute vermöge der ihr gewährten Selbstregierung nicht etwa einer ähnlichen Autonomie wie seit lange die der Städte, sondern sie hat in Gestalt des Amtsvorstehers einen Vorstand erhalten, der durch Befehle von oben, vom Landrat unter Androhung von Ordnungsstrafen disziplinarisch angehalten wird, im Sinne der staatlichen Hierarchie seine Mitbürger in seinem Bezirk mit Liften, Meldungen und Zumutungen zu belästigen. Die regierte contribuens plebs hat in der landrätlichen Instanz ungeschickten Eingriffen gegenüber nicht mehr die Garantie, welche früher in dem Verhältnis lag, daß die Kreiseingesessenen, die Landräte wurden, dies in ihrem Kreis lebenslänglich zu bleiben in der Regel entschlossen waren und die Leiden und Freuden des Kreises mitfühlten. Heut ist der Landratsposten die unterste Stufe der höheren Verwaltungslaufbahn, gesucht von jungen Assessoren, die den berechtigten Ehrgeiz haben, Karriere zu machen; dazu bedürfen sie der ministeriellen Gunst mehr als des Wohlwollens der Kreisbevölkerung und suchen erstere durch hervorragenden Eifer und Anspannung der Amtsvorsteher der angeblichen Selbstverwaltung bei Durchführung auch minderwertiger bürokratischer Versuche zu gewinnen. Darin liegt zum großen Teil der Anlaß zur Überlastung ihrer Untergebenen in der lokalen »Selbstverwaltung«. Die »Selbstverwaltung« ist also Verschärfung der Bürokratie, Vermehrung der Beamten, ihrer Macht und ihrer Einmischung ins Privatleben.

Es liegt in der menschlichen Natur, daß man von jeder Einrichtung die Dornen stärker empfindet als die Rosen, und daß die ersteren gegen das zur Zeit Bestehende verstimmen. Die alten Regierungsbeamten zeigten sich, wenn sie mit der regierten Bevölkerung in unmittelbare Berührung traten, pedantisch und durch ihre Beschäftigung am grünen Tisch den Verhältnissen des praktischen Lebens entfremdet, hinterließen aber den Eindruck, daß sie ehrlich und gewissenhaft bemüht waren, gerecht zu sein. Dasselbe läßt sich von den Organen der heutigen Selbstverwaltung in Landstrichen, wo die Parteien einander schärfer gegenüberstehen, nicht in allen Stufen voraussetzen; das Wohlwollen für politische Freunde, die Stimmung bezüglich des Gegners werden leicht ein Hindernis unparteiischer Handhabung der Einrichtungen. Nach meinen Erfahrungen aus jener und der späteren Zeit möchte ich übrigens den Vorzug der Unparteilichkeit im Vergleich zwischen richterlichen und administrativen Entscheidungen nicht den ersteren allein einräumen, wenigstens nicht durchgängig. Ich habe im Gegenteil den Eindruck behalten, daß Richter an den kleinen und lokalen Gerichten den starken Parteiströmungen leichter und hingebender unterliegen als Verwaltungsbeamte; und es ist auch kein psychologischer Grund dafür erfindlich, daß bei gleicher Bildung die letzteren a priori für weniger gerecht und gewissenhaft in ihren amtlichen Entscheidungen gehalten werden sollten als die ersteren. Wohl aber nehme ich an, daß die amtlichen Entschließungen an Ehrlichkeit und Angemessenheit dadurch nicht gewinnen, daß sie kollegialisch gefaßt werden; abgesehen davon, daß Arithmetik und Zufall bei dem Majoritätsvotum an die Stelle logischer Begründung treten, geht das Gefühl persönlicher Verantwortlichkeit, in welcher die wesentliche Bürgschaft für die Gewissenhaftigkeit der Entscheidung liegt, sofort verloren, wenn diese durch anonyme Majoritäten erfolgt.

Der Geschäftsgang in beiden Kollegien, in Potsdam wie in Aachen, war für meine Strebsamkeit nicht ermutigend gewesen. Ich fand die mir zugewiesene Beschäftigung kleinlich und langweilig, und meine Arbeiten auf dem Gebiet der Mahlsteuerprozesse und der Beitragspflicht zum Bau des Dammes in Rotzis bei Wusterhausen haben mir kein Heimweh nach meiner damaligen Tätigkeit hinterlassen. Dem Ehrgeiz der Beamtenlaufbahn entsagend, erfüllte ich gerne den Wunsch meiner Eltern, in die festgefahrene Bewirtschaftung unsrer pommerschen Güter einzutreten. Auf dem Lande dachte ich zu leben und zu sterben, nachdem ich Erfolge in der Landwirtschaft erreicht haben würde, vielleicht auch im Krieg, wenn es einen gäbe. Soweit mir auf dem Lande Ehrgeiz verblieb, war es der des Landwehr-Lieutenants.

II

Die in meiner Kindheit empfangenen Eindrücke waren wenig dazu angetan, mich zu verjunkern. In der nach Pestalozzischen und Jahnschen Grundsätzen eingerichteten Plamannschen Erziehungsanstalt war das »von« vor meinem Namen ein Nachteil für mein kindliches Behagen im Verkehr mit Mitschülern und Lehrern. Auch auf dem Gymnasium zum grauen Kloster habe ich einzelnen Lehrern gegenüber unter dem Adelshaß zu leiden gehabt, der sich in einem großen Teil des gebildeten Bürgertums als Reminiszenz aus den Zeiten vor 1896 erhalten hatte. Aber selbst die aggressive Tendenz, die in bürgerlichen Kreisen unter Umständen zum Vorschein kam, hat mich niemals zu einem Vorstoß in entgegengesetzter Richtung veranlaßt. Mein Vater war vom aristokratischen Vorurteil frei, und sein inneres Gleichheitsgefühl war, wenn überhaupt, nur durch die Offizierseindrücke seiner Jugend, keineswegs aber durch Überschätzung des Geburtsstandes modifiziert. Meine Mutter war die Tochter des in den damaligen Hofkreisen für liberal geltenden Kabinettsrats Friedrichs des Großen, Friedrich Wilhelms II. und III. aus der Leipziger Professorenfamilie Mencken, welche in ihren letzten, mir vorhergehenden Generationen nach Preußen in den auswärtigen und den Hofdienst geraten war. Der Freiherr vom Stein hat meinen Großvater Mencken als einen ehrlichen, stark liberalen Beamten bezeichnet. Unter diesen Umständen waren die Auffassungen, die ich mit der Muttermilch einsog, eher liberal als reaktionär, und meine Mutter würde, wenn sie meine ministerielle Tätigkeit erlebt hätte, mit der Richtung derselben kaum einverstanden gewesen sein, wenn sie auch an den äußern Erfolgen meiner amtlichen Laufbahn große Freude empfunden haben würde. Sie war in bürokratischen und Hofkreisen groß geworden; Friedrich Wilhelm IV. sprach von ihr als »Mienchen« im Andenken an Kinderspiele. Ich darf es darnach für eine ungerechte Einschätzung meiner Auffassung in jüngeren Jahren erklären, wenn mir »die Vorurteile meines Standes« angeheftet werden und behauptet wird, daß Erinnerung an Bevorrechtigung des Adels der Ausgangspunkt meiner inneren Politik gewesen wäre.

Auch die unumschränkte Autorität der alten preußischen Königsmacht war und ist nicht das letzte Wort meiner Überzeugung. Für letztere war allerdings auf dem Ersten Vereinigten Landtag diese Autorität des Monarchen staatsrechtlich vorhanden, aber mit dem Wunsch und dem Zukunftsgedanken, daß die unumschränkte Macht des Königs selber ohne Überstürzung das Maß ihrer Beschränkung zu bestimmen habe. Der Absolutismus bedarf in erster Linie Unparteilichkeit, Ehrlichkeit, Pflichttreue, Arbeitskraft und innere Demut des Regierenden; sind sie vorhanden, so werden doch männliche oder weibliche Günstlinge, im besten Fall die legitime Frau, die eigne Eitelkeit und Empfänglichkeit für Schmeicheleien dem Staat die Früchte des Königlichen Wohlwollens verkürzen, da der Monarch nicht allwissend ist und nicht für alle Zweige seiner Aufgabe gleiches Verständnis haben kann. Ich bin schon 1847 dafür gewesen, daß die Möglichkeit öffentlicher Kritik der Regierung im Parlament und in der Presse erstrebt werde, um den Monarchen vor der Gefahr zu behüten, daß Weiber, Höflinge, Streber und Phantasten ihm Scheuklappen anlegten, die ihn hinderten, seine monarchischen Aufgaben zu übersehn und Mißgriffe zu vermeiden oder zu korrigieren. Diese meine Auffassung hat sich um so schärfer ausgeprägt, je nachdem ich mit den Hofkreisen mehr vertraut wurde und gegen ihre Strömungen und gegen die Opposition des Ressortpatriotismus das Staatsinteresse zu vertreten hatte. Letzteres allein hat mich geleitet, und es ist eine Verleumdung, wenn selbst wohlwollende Publizisten mich beschuldigen, daß ich je für ein Adelsregiment eingetreten sei. Die Geburt hat mir niemals als Ersatz für Mangel an Tüchtigkeit gegolten; wenn ich für den Grundbesitz eingetreten bin, so habe ich das nicht im Interesse besitzender Standesgenossen getan, sondern weil ich im Verfall der Landwirtschaft eine der größten Gefahren für unseren staatlichen Bestand sehe. Mir hat immer als Ideal eine monarchische Gewalt vorgeschwebt, welche durch eine unabhängige, nach meiner Meinung ständische oder berufsgenossenschaftliche Landesvertretung soweit kontrolliert wäre, daß Monarch oder Parlament den bestehenden gesetzlichen Rechtszustand nicht einseitig, sondern nur communi consensu ändern können, bei Öffentlichkeit und öffentlicher Kritik aller staatlichen Vorgänge durch Presse und Landtag.

Die Überzeugung, daß der unkontrollierte Absolutismus, wie er durch Louis XIV. zuerst in Szene gesetzt wurde, die richtigste Regierungsform für deutsche Untertanen sei, verliert auch der, welcher sie hat, durch Spezialstudien in den Hofgeschichten und durch kritische Beobachtungen, wie ich sie am Hofe des von mir persönlich geliebten und verehrten Königs Friedrich Wilhelms IV. zur Zeit Manteuffels anstellen konnte. Der König war gläubiger, gottberufener Absolutist, und die Minister nach Brandenburg in der Regel zufrieden, wenn sie durch Königliche Unterschrift gedeckt waren, auch wenn sie persönlich den Inhalt des Unterschriebenen nicht hätten verantworten mögen. Ich erlebte damals, daß ein hoher und absolutistisch gesinnter Hofbeamter in meiner und mehrer seiner Kollegen Gegenwart auf die Nachricht von dem Neuschâteler Aufstand der Royalisten in einer gewissen Verblüffung sagte: »Das ist ein Royalismus, den man heutzutage doch nur noch sehr fern vom Hofe erlebt.« Sarkasmen lagen sonst nicht in der Gewohnheit dieses alten Herrn.

Wahrnehmungen, welche ich auf dem Lande über Bestechlichkeit und Schikane von Bezirksfeldwebeln und subalternen Beamten machte, und kleine Konflikte, in welche ich als Kreisdeputierter und Stellvertreter des Landrats mit der Regierung in Stettin geriet, steigerten meine Abneigung gegen die Herrschaft der Bürokratie. Von diesen Konflikten mag der eine erwähnt sein. Während ich den beurlaubten Landrat vertrat, erhielt ich von der Regierung den Auftrag, den Patron von Külz, der ich selbst war, zur Übernahme gewisser Lasten zu bewegen. Ich ließ den Auftrag liegen, um ihn dem Landrat bei seiner Rückkehr zu übergeben, wurde wiederholt exzitiert, und eine Ordnungsstrafe von einem Taler wurde mir durch Postvorschuß auferlegt. Ich setzte nun ein Protokoll auf, in welchem ich erstens als stellvertretender Landrat, zweitens als Patron von Külz als erschienen aufgeführt war, Komparent machte in seiner Eigenschaft ad 1 sich die vorgeschriebene Vorhaltung; entwickelte dagegen in der ad 2 die Gründe, aus denen er die Zumutung ablehnen müsse; worauf das Protokoll von ihm doppelt genehmigt und unterschrieben wurde. Die Regierung verstand Scherz und ließ mir die Ordnungsstrafe zurückzahlen. In anderen Fällen kam es zu unangenehmeren Schraubereien. Ich wurde zur Kritik geneigt, also »liberal« in dem Sinne, in welchem man das Wort damals in Kreisen von Gutsbesitzern anwandte zur Bezeichnung der Unzufriedenheit mit der Bürokratie, die ihrerseits in der Mehrzahl ihrer Glieder liberaler, als ich war, aber in andrem Sinne.

Aus meiner ständisch-liberalen Stimmung, für die ich in Pommern kaum Verständnis und Teilnahme, in Schönhausen aber die Zustimmung von Kreisgenossen wie Graf Wartensleben-Karow, Schierstädt-Dahlen und anderen fand, denselben Elementen, die zum Teil zu den später unter der neuen Ära gerichtlich verurteilten Kirchen-Patronen gehörten, aus dieser Stimmung wurde ich wieder entgleist durch die mir unsympathische Art der Opposition des Ersten Vereinigten Landtags, zu dem ich erst für die letzten sechs Wochen der Session wegen Erkrankung des Abgeordneten von Brauchitsch als dessen Stellvertreter einberufen wurde. Die Reden der Ostpreußen Saucken-Tarputschen, Alfred Auerswald, die Sentimentalität von Beckerath, der rheinisch-französische Liberalismus von Heydt und Mevissen und die polternde Heftigkeit der Vinckeschen Reden waren mir widerlich, und auch wenn ich die Verhandlungen heute lese, so machen sie mir den Eindruck von importierter Phrasen-Schablone. Ich hatte das Gefühl, daß der König auf dem richtigen Weg sei und den Anspruch darauf habe, daß man ihm Zeit lasse und ihn in seiner eignen Entwicklung schone.

Ich geriet mit der Opposition in Konflikt, als ich das erste Mal zu längerer Ausführung das Wort nahm, am 17. Mai 1847, indem ich die Legende bekämpfte, daß die Preußen 1813 in den Krieg gegangen wären, um eine Verfassung zu erlangen, und meiner naturwüchsigen Entrüstung darüber Ausdruck gab, daß die Fremdherrschaft an sich kein genügender Grund zum Kampf gewesen sein solle. Mir schien es unwürdig, daß die Nation dafür, daß sie sich selbst befreit habe, dem König eine in Verfassungsparagraphen zahlbare Rechnung überreichen wolle. Meine Ausführung rief einen Sturm hervor. Ich blieb auf der Tribüne, blätterte in einer dort liegenden Zeitung und brachte, nachdem der Lärm sich ausgetobt hatte, meine Rede zu Ende.

Bei den Hoffestlichkeiten, die während des Vereinigten Landtags stattfanden, wurde ich von dem König und der Prinzessin von Preußen in augenfälliger Weise gemieden, jedoch aus verschiedenen Gründen, von der letzteren, weil ich weder liberal noch populär war, von dem ersteren aus einem Grunde, der mir erst später klar wurde. Wenn er bei Empfang der Mitglieder vermied, mit mir zu sprechen, wenn er im Cercle, nachdem er der Reihe nach jeden angeredet hatte, abbrach, sobald er an mich kam, umkehrte oder quer durch den Saal abschwenkte: so glaubte ich annehmen zu müssen, daß meine Haltung als royalistischer Heißsporn die Grenzen überschritt, die er sich gesteckt hatte. Daß diese Auslegung unrichtig, erkannte ich erst einige Monate später, als ich auf meiner Hochzeitsreise Venedig berührte. Der König, der mich im Theater erkannt hatte, befahl mich folgenden Tags zur Audienz und zur Tafel, mir so unerwartet, daß mein leichtes Reisegepäck und die Unfähigkeit der Schneider des Ortes mir nicht die Möglichkeit gewährten, in korrektem Anzug zu erscheinen. Mein Empfang war ein so wohlwollender und die Unterhaltung auch auf politischem Gebiet derart, daß ich eine aufmunternde Billigung meiner Haltung im Landtag daraus entnehmen konnte. Der König befahl mir, mich im Laufe des Winters bei ihm zu melden, was geschah. Bei dieser Gelegenheit und bei kleineren Diners im Schloß überzeugte ich mich, daß ich bei beiden allerhöchsten Herrschaften in voller Gnade stand, und daß der König, wenn er zur Zeit der Landtagssitzungen vermieden hatte, öffentlich mit mir zu reden, damit nicht eine Kritik meines politischen Verhaltens geben, sondern nur seine Billigung den anderen zur Zeit nicht zeigen wollte.

KAPITEL 2

Das Jahr 1848

I

Die erste Kunde von den Ereignissen des 18. und 19. März 1848 erhielt ich im Haus meines Gutsnachbarn, des Grafen von Wartensleben auf Karow, zu dem sich Berliner Damen geflüchtet hatten. Für die politische Tragweite der Vorgänge war ich im ersten Augenblick nicht so empfänglich wie für die Erbitterung über die Ermordung unsrer Soldaten in den Straßen. Politisch, dachte ich, würde der König bald Herr der Sache werden, wenn er nur frei wäre; ich sah die nächste Aufgabe in der Befreiung des Königs, der in der Gewalt der Aufständischen sein sollte.

Am 20. meldeten mir die Bauern in Schönhausen, es seien Deputierte aus dem dreiviertel Meilen entfernten Tangermünde angekommen, mit der Aufforderung, wie in der genannten Stadt geschehen war, auf dem Turm die schwarz-rot-goldne Fahne aufzuziehen, und mit der Drohung, im Weigerungsfall mit Verstärkung wiederzukommen. Ich fragte die Bauern, ob sie sich wehren wollten: Sie antworteten mit einem einstimmigen und lebhaften »Ja«, und ich empfahl ihnen, die Städter aus dem Dorf zu treiben, was unter eifriger Beteiligung der Weiber besorgt wurde. Ich ließ dann eine in der Kirche vorhandene weiße Fahne mit schwarzem Kreuz, in Form des eisernen, auf dem Turm aufziehen und ermittelte, was an Gewehren und Schießbedarf im Dorf vorhanden war, wobei etwa fünfzig bäuerliche Jagdgewehre zum Vorschein kamen. Ich selbst besaß mit Einrechnung der altertümlichen einige zwanzig und ließ Pulver durch reitende Boten von Jerichow und Rathenow holen.

Dann fuhr ich mit meiner Frau auf umliegende Dörfer und fand die Bauern eifrig bereit, dem König nach Berlin zu Hilfe zu ziehn, besonders begeistert einen alten Deichschulzen Krause in Neuermark, der in meines Vaters Regiment »Carabiniers« Wachtmeister gewesen war. Nur mein nächster Nachbar sympathisierte mit der Berliner Bewegung, warf mir vor, eine Brandfackel in das Land zu schleudern, und erklärte, wenn die Bauern sich wirklich zum Abmarsch anschicken sollten, so werde er auftreten und abwiegeln. Ich erwiderte: »Sie kennen mich als einen ruhigen Mann, aber wenn Sie das tun, so schieße ich Sie nieder«. – »Das werden Sie nicht«, meinte er. – »Ich gebe mein Ehrenwort darauf«, versetzte ich, »und Sie wissen, daß ich das halte, also lassen Sie das.«

Ich fuhr zunächst allein nach Potsdam, wo ich am Bahnhof Herrn von Bodelschwingh sah, der bis zum 19. Minister des Innern gewesen war. Es war ihm offenbar unerwünscht, im Gespräch mit mir, dem »Reaktionär«, gesehen zu werden; er erwiderte meine Begrüßung mit den Worten: »Ne me parlez pas.« – »Les paysans se lèvent chez nous«, erwiderte ich. »Pour le Roi?« – »Oui.« – »Dieser Seiltänzer«, sagte er, die Hände auf die tränenden Augen drückend. In der Stadt fand ich auf der Plantage an der Garnisonkirche ein Bivouak der Garde-Infanterie; ich sprach mit den Leuten und fand Erbitterung über den befohlenen Rückzug und Verlangen nach neuem Kampf. Auf dem Rückwege längs des Kanals folgten mir spionartige Zivilisten, welche Verkehr mit der Truppe gesucht hatten und drohende Reden gegen mich führten. Ich hatte vier Schuß in der Tasche, bedurfte ihrer aber nicht. Ich stieg bei meinem Freund Roon ab, der als Mentor des Prinzen Friedrich Karl einige Zimmer in dem Stadtschloß bewohnte, und besuchte im »Deutschen Haus« den General von Möllendorf, noch steif von den Mißhandlungen, die er erlitten, als er mit den Aufständischen unterhandelte, und General von Prittwitz, der in Berlin kommandiert hatte. Ich schilderte ihnen die Stimmung des Landvolks; sie gaben mir dagegen Einzelheiten über die Vorgänge bis zum 19. morgens. Was sie zu berichten hatten und was an späteren Nachrichten aus Berlin hergelangt war, konnte mich nur in dem Glauben bestärken, daß der König nicht frei sei.

Prittwitz, der älter als ich war und ruhiger urteilte, sagte: »Schicken Sie uns keine Bauern, wir brauchen sie nicht, haben Soldaten genug; schicken Sie uns lieber Kartoffeln und Korn, vielleicht auch Geld, denn ich weiß nicht, ob für die Verpflegung und Löhnung der Truppen ausreichend gesorgt werden wird. Wenn Zuzug käme, würde ich aus Berlin den Befehl erhalten und ausführen müssen, denselben zurückzuschlagen.« – »So holen Sie den König heraus!« sagte ich. Er erwiderte: »Das würde keine große Schwierigkeit haben; ich bin stark genug, Berlin zu nehmen, aber dann haben mir wieder Gefecht; was können wir tun, nachdem der König uns befohlen hat, die Rolle des Besiegten anzunehmen? Ohne Befehl kann ich nicht angreifen.«

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!