Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Verlag Herder

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

Simon Jacob reist für das Projekt "Peacemaker" seit Jahren durch Syrien, Irak und Iran. Als Angehöriger eines bedeutenden Clans aus der Region kommt er an Orte und zu Menschen, die für andere Menschen aus dem Westen unerreichbar sind. In seinem Buch nimmt er den Leser mit auf eine faszinierende Reise, voller Abenteuer und Schrecken, aber auch Mut, Hoffnung und Aufbruch. Sein emotionaler Erfahrungsbericht fängt den Leser ein und gibt ihm intime Einblicke in Jacobs ganz persönliche Entwicklung. Zugleich kann er Zusammenhänge erklären, die in Europa nicht verstanden werden und die entscheidend sind für die Frage nach der Zukunft – nicht nur dort, sondern auch bei uns. Simon Jacob, der auch Vorsitzender des Zentralrates Orientalischer Christen in Deutschland ist, verbindet Analysen und Lösungsansätze mit Erfahrungen und Begegnungen und schafft ein einzigartiges Buch mit klarer Botschaft: "Frieden im Nahen Osten ist möglich und ich glaube auch daran – gerade weil ich in all diesen Ländern war." Im Zentrum des Buches stehen seine Reisen und Erfahrungen, vor allem auch das Projekt "Peacemaker": Als Simon Jacob von einer Nahostreise zurückkam, war er geprägt von traurigen Momenten, Gewaltexzessen, Klagen und Weinen. Zugleich beunruhigten ihn die europaweiten Erfolge der Rechtspopulisten. Jacob fasste einen Plan, die Idee war simpel: Er wollte sich mit Kamera, Smartphone und jeder Menge Improvisationstalent auf den Weg machen, um Menschen, einfache Menschen, im Nahen Osten zu treffen. Solche, die trotz allem noch an den Frieden glauben. Er wollte zeigen, dass der Nahe Osten viel mehr ist als Terrorismus, dass die interkulturelle und interreligiöse Grenze überwunden werden kann. Allein von September 2015 bis März 2016 legte er 40.000 Kilometer zurück, reiste über Antakya und die türkisch-kurdischen Gebiete nach Georgien, Armenien, Syrien, den Irak und Iran, machte mehrere Tausend Bilder, veröffentlichte über 180 Artikel, führte unzählige Interviews und Gigabytes an Videointerviews. Er sprach mit Menschen, lauschte ihren Nöten und ihrem Leid, brachte Bildung und förderte den interreligiösen Dialog. Er sah Leid, aber auch Lebensfreude und Hoffnung. Sein Projekt "Peacemaker" begann, Wellen zu schlagen. In diesem Buch berichtet er von seinen Erlebnissen und Abenteuern, davon, wie nah Grausamkeit und Hoffnung beieinander liegen und er schildert die Veränderungen, die er gemacht hat. Seine ganz persönliche Geschichte, die über seinen eigenen Krieg und Frieden erzählt, darüber, wie er seinen christlichen Glauben und den Glauben an die Menschlichkeit wiedergefunden hat. Und die auch einen anderen Blick auf die Welt zulässt und zeigt, dass und wie Frieden möglich ist und warum er so fest daran glaubt. "Nach meiner Rückkehr nach Deutschland erhielt ich einen verzweifelten Anruf der Mutter, die ich besucht hatte. Der Vater war nach Syrien gereist, um Pässe zu besorgen und nicht mehr zurückgekommen. Die Mutter rief mich nachts an, verzweifelt, weinend, schreiend und bat mich darum, den Kindern und ihr zu helfen. Die Erinnerung an den herzzerreißenden Anruf und andere Bilder lassen mich seitdem nachts immer wieder aus dem Schlaf hochschrecken. Und doch sind es nicht nur die Toten, die mich beschäftigen. Oder die machthungrigen und fanatischen Verbrecher. Es sind die Lebenden, besonders die Mütter und Kinder. Für sie müssen wir Frieden schaffen! Als Akt der Menschlichkeit – und in der Hoffnung, dass sie eine Zukunft haben."

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 247

Veröffentlichungsjahr: 2018

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

© Verlag Herder GmbH, Freiburg im Breisgau 2018

Alle Rechte vorbehalten

www.herder.de

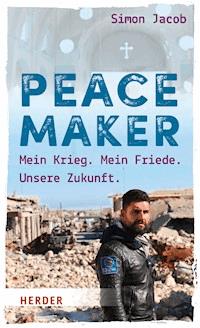

Umschlagmotiv: © Simon Jacob

Umschlaggestaltung: wunderlichundweigand, Stefan Weigand

E-Book-Konvertierung: post scriptum, Vogtsburg-Burkheim

ISBN Print 978-3-451-37904-8

ISBN E-Book 978-3-451-81272-9

Widmung

Gabriel wurde sechs Jahre (1990–1996) und einen Tag alt. Er starb qualvoll bei einem Verkehrsunfall, durch die Verantwortungslosigkeit einer sehr ungeduldigen 19-Jährigen.

Gabriel, mein kleiner Bruder und jüngster Spross unserer Familie, war das erste tote Kind, das ich in meinem Leben sah. Ständig ist er in meinen Gedanken und immer mein Begleiter. Ihm widme ich stellvertretend für alle Kinder dieser Welt, die abrupt ihr Leben verlieren, aber auch den Müttern und Vätern, besonders den Müttern, die darunter zu leiden haben, dieses Buch.

»Denn sie alle weinen die gleichen Tränen. Egal, an was sie nun glauben mögen, welcher Ethnie sie angehören oder aus welcher Kultur sie stammen.«

»Leid ist Leid und manifestiert sich, wenn die Mutter das tote Kind umklammert, während der Vater, ebenfalls von Schmerz erfüllt, die Mutter davon zu überzeugen versucht, dem leblosen Körper Frieden zu gewähren.«

Inhalt

»Hier wird es wieder Leben geben«

Einleitung

Keine Heimat mehr

Deutschland leben, Deutschland verstehen

Ist das dein Name?

Zurück auf heiligem Boden

Das Schlichte im Glauben

Der »Agha« und das Gesetz der Clans

Mein Land, meine Familie, mein Albtraum

Der Arabische Frühling und erste Vorahnungen: Meine Reise beginnt

Unterwegs in der Müllstadt

Das Massaker von Nag Hammadi

Einen Job, eine Jeans und einen iPod

»Woher nimmst du das Recht, für meinen Bruder Rache zu üben?«

Warum? Warum nur?

Leyla und der Krieg des IS

Mein Hass und meine erste Begegnung mit dem Frieden

Auf in ein mörderisches Land

Der Schleuser und unser Weg hinein nach Syrien

»Dein Kameramann ist verrückt!«

Der dümmste Schmuggler der Welt

»Daheim machen wir das nicht«

Wölfe unter Schafen?

Unterwegs im Libanon und der Blick nach Europa

Trügerischer Frieden und grenzenlose Verzweiflung

Mor Gabriel: Zuflucht und Schutz

Krieger, die zu Dämonen wurden

Die Politiker, die die Dämonen fürchten

Sie lieben den Tod, wir lieben das Leben

Der Kampf am Khabour

Jedes Mal wenn ich schieße, stirbt ein Teil von mir

Die zwei Splitter der Gotteshäuser

Sie wissen, dass du da bist …

Ich wünschte, ich hätte Tränen

An der christlichen Front

Eine Chance für alle?

Project Peacemaker

»Ich rede mit dir, weil du der Jugend angehörst«

Eris – Oliven und der Weg zum Frieden

Brücken zwischen den Menschen

Granatapfelklopfen auf den Spuren des Musa

»Wir Christen haben genug Vertreibung erlebt«

Land des Widerstands, Land der Trauer

Schlüssel zum Frieden

Mutige Frauen für die Zukunft der Region

Meine Suche nach der Menschlichkeit

Das Geschenk des Lachens

»Mein Glaube ist meine Hoffnung. Das Licht meine Rettung«

»Mehr habe ich nicht getan«

Der Kampf für unsere Rechte

Friede für die Welt

Die Schönheit des Wortes

Krieg und Frieden

Christ und Soldat

Der zerbrochene Glaube

Der Weg des Friedens

Was zeichnet Europa aber nun aus?

Islam – Junge Menschen suchen nach individueller Entfaltung und Selbstbestimmung

Irak oder Syrien – es ist die Pflicht der Jugend, die Einheit zu suchen!

Der Wert der Freiheit hat mich verändert!

Fundamentale Probleme und Lösungen

Lebensgefahr in Europa

Falsche Toleranz und Schläge ins Gesicht

Gemeinsam auf dem Weg

Was alle wollen: Sicherheit, Freiheit und Frieden

Danksagung

Über den Autor

»Hier wird es wieder Leben geben«

Meine letzten Gedanken sind noch nicht ganz verflogen, da reißt mich Gabriel, unser treuer Begleiter, aus der Starre. Wir sind unterwegs, wieder einmal im Irak, in Sindschar. Wir fahren durch diese Gegend, die fast aussieht wie aus einem apokalyptischen Blockbuster – nur düsterer und zerstörter, und ich fühle mich immer elender. Es ist nicht meine erste Tour in ein Kriegsgebiet, es sind nicht die ersten Toten und Gräber, zerbombten Häuser und Autos, die ich gesehen hatte. Seit Jahren bin ich in Regionen unterwegs, in die kaum ein Westler gekommen war, geschweige denn ein deutscher Journalist. Doch Sindschar erschüttert sogar mich.

Gabriel also reißt mich aus meinem Vor-mich-hin-Brüten und zeigt auf einen Schutthügel. Er beginnt zu sprechen, auf Aramäisch, seine Muttersprache und die Sprache meines Clans. Gabriel, dieser schwerbewaffnete Kämpfer, erzählt mir, dass hier in seiner alten Heimatstadt, bevor der IS ihm dieses Zuhause geraubt hatte, eine syrisch-orthodoxe Marienkirche gestanden hatte. Ich weiß nicht genau warum, aber Erinnerungen an meine Kindheit, an meine Eltern steigen auf. Ich fange an zu lächeln, mitten in dieser zerbombten Einöde, und sammele meine Kräfte. Ich rappele mich auf, renne los, renne wie von Sinnen, immer auf das zerstörte Kirchengebäude zu. Rone, ein anderer Kompagnon, ruft noch, ich solle vorsichtig sein, ich würde jeden Augenblick in eine verdrahtete Mine hineinlaufen. Ich sehe die Mine tatsächlich erst in diesem Moment, weiche aus, renne aber weiter, bis ich an einem Schutthaufen angekommen bin. Von der Verzierung der Treppe, die einst die Kirchenräume verbunden hatte, sticht aus dem Schutt und der Asche ein teils verbogenes Kreuz heraus. Ich grabe, ich wühle es mit meinen blanken Händen aus den Trümmern. Meine Begleiter müssen mich in dem Moment für verrückt halten. Doch mir ist das egal. Fast andächtig nehme ich das, was von diesem heiligen Ort übriggeblieben ist, in meine Hand. Ich stelle das Kreuz auf, ramme das spitze Ende in den Boden und beginne zu beten:

»Herr, der du für uns am Kreuz gestorben bist, bitte vergib mir.

Vergib mir, dass ich den Glauben an dich verloren habe.

Vergib mir, dass ich vergaß, was mich meine Eltern einst lehrten.

Vergib mir, dass ich nicht mehr wusste, was Liebe ist.

Herr, vergib mir, dass ich auf dem falschen Weg war und so wie die zu werden drohte, die so viel Leid über die Menschen gebracht haben.«

So bete ich leise vor mich hin. Für mich alleine. In Gedanken bei Gott. Bei meinen Eltern, meinen Geschwistern, meinen Freunden.

Ich weiß nicht mehr, wie spät es ist. Nichts kann mich in diesem Moment stören, als ich die Wärme spüre, die mein Herz berührt. Ich beginne endlich, wieder etwas zu fühlen. Und als ich fühle, weiß ich, dass ich lebendig bin. Ich sage nur noch zwei Worte: »Danke, Herr.«

In diesem Augenblick klopft Gabriel auf meine Schultern. Ich bin mir nicht sicher, ob er etwas ahnt, doch die Fröhlichkeit in seinem Gesicht, dieser Moment des Glückes, nach all den Verlusten, die er erlitten hatte, irritiert mich. Gabriel zeigt mit der Hand in eine Richtung, und ich verstehe: Mitten in den Trümmern, den Mondkratern, den die Bomben geschlagen haben, mitten in dieser grauenvollen Verwüstung steht in dem früheren Garten der Kirche ein Olivenbaum. Unbeschadet, mit sattem Grün, die Sonne glitzernd in den Zweigen, die sich im Wind leicht regen. Gabriel packt mich am Arm, seine Wangen glühen und seine Stimme zittert, und er stößt, voller Freude, hervor: »Das ist ein Olivenbaum. Das Zeichen des Lebens. Hier wird es wieder Leben geben.«

Einleitung

Wenn ich heute darüber nachdenke, wie mein Leben verlaufen ist und aus welchem Grund ich dies alles mache, so kann ich nur eine Erklärung geben: Ich habe auf meine innere Stimme gehört. Zum Leidwesen meiner Eltern, meiner Geschwister und meiner Exfrau. Eigentlich hatte ich alles, was man als junger und ehrgeiziger Mensch in einer westlichen Industrienation haben kann: einen Topmanager-Posten, finanzielle Absicherung, all die Annehmlichkeiten der westlichen Welt. Eigentlich. Stattdessen blicke ich zurück auf Jahre voller Abenteuer, nicht selten voll schmerzerfüllter Erinnerungen, auf die Bilder vergewaltigter Frauen und Mädchen, enthaupteter Männer, zerfetzter Leichen. Mein Leben war ursprünglich weit weg davon. Doch entkommt man so tatsächlich den Problemen dieser Welt?

Nein. Früher oder später würden sie uns einholen. Ob wir wollen oder nicht. Der Nahe Osten ist der Hotspot unserer Gegenwart. Gut sechzig Prozent der gesamten Erdölvorkommen liegen in dieser geschichtsträchtigen Region, vierzig Prozent der weltweiten Gasvorkommen. Europa und eine industrielle Welt benötigen billige Energie, um den gewohnten Lebensstandard aufrechterhalten zu können. Doch es ist Wahnsinn zu glauben, dass wir auf ewig so weitermachen dürfen. Früher machte ich mir keine großen Gedanken darüber, weil ich die Konsequenzen unseres Konsums nicht direkt mitbekam. Ich sah nicht die vielen Toten, die Schlachtfelder, die Lügen, weswegen Kriege geführt werden und Millionen Menschen ihr Leben lassen müssen.

Die innere Stimme hatte auch gar nichts damit zu tun, am Anfang zumindest. Es war stattdessen ein innerer Drang, mich auf die Suche nach meiner Vergangenheit zu machen, nach der Geschichte meiner Vorfahren im nahöstlichen Raum. Damals noch mit einem Schwarz-Weiß-Bild im Kopf, das die Welt in eine freie, meistens christliche Welt, und eine dunkle, meistens islamische Welt, unterteilte. Im Islam sah ich das Übel aller negativen Entwicklungen.

Im religiösen Dogmatismus, besonders im politischen Islam, der, ob man nun will oder nicht, die gesamte Gesellschaft in Geiselhaft nimmt, sehe ich nach wie vor einen der Verursacher der aktuellen Konflikte. Gerade die autoritäre Auslegung des Islam ultraorthodoxer Prägung, mit einem Absolutheitsanspruch behaftet, eignet sich perfekt dazu, eine patriarchalische Gesellschaft zu legitimieren, die Frau zu entmündigen und um blinde, wütende und zu allem entschlossene Krieger in den Dschihad zu entsenden. Allerdings begriff ich bald: Religion ist eben auch nur ein Instrument. Eine Zutat, die man einem Konflikt mit verschiedenen Akteuren mit vielen anderen Zutaten beimischt, bis sich daraus eine toxische Mischung ergibt. Aber nur eine Zutat unter vielen.

Die Kraft des Glaubens ist mir gerade als Christ in zweierlei Hinsicht bewusst, im positiven wie im negativen Sinn. Ohne die Hoffnung auf und den Glauben an einen gütigen und liebenden Schöpfer, der verzeiht und für uns alle einen Platz hat, würde ich heute wahrscheinlich nicht diese Zeilen verfassen. Weil ich oftmals einer tödlichen Situation entkommen und mit unvorstellbaren Grausamkeiten konfrontiert worden bin, mag manch einer denken, dass ich vielleicht den Verstand verloren hätte. Das habe ich nicht. Was ich verloren habe, was ich hinter mir gelassen habe, war ein Leben in einem Hamsterrad, auf einem wichtigen Posten in einem global agierenden Konzern sitzend, immer dem Profit hinterherjagend. Auch wenn ich dafür weitere Opfer in Kauf genommen habe, inklusive einer Scheidung von einem Menschen, den ich liebte, und viel Schmerz, den ich vor allem meiner Mutter bereitete, so bin ich mir zu einhundert Prozent sicher, dass ich das Richtige getan habe. Ich folgte und folge immer noch einem Ruf und kam dadurch nicht nur meinem Glauben viel näher, als es in der westlichen Welt möglich gewesen wäre. Nein, ich machte in den letzten Jahren einen gewaltigen Transformationsprozess durch, der mein Innerstes nach außen stülpte und mich dem Frieden näher brachte, so paradox das klingen mag. Und zwar gerade in dem Moment, als Bombenkrater, Minen und verkohlte Leichenfetzen dschihadistischer Kämpfer meine Umgebung säumten.

Die folgenden Erzählungen schildern diesen Transformationsprozess. Ein persönlicher Prozess, der über meinen Krieg und meinen Frieden erzählt. Der aber auch einen anderen Blick auf die Welt zulässt und zeigt, dass und wie Frieden möglich ist und warum ich daran glaube. Gerade weil ich dort war.

Keine Heimat mehr

Ende der Siebzigerjahre befand sich die Welt noch mitten im Kalten Krieg. Die Türkei, der Nachfolgestaat des Osmanischen Reiches, galt – und gilt immer noch – als geopolitische Pufferzone zwischen Kleinasien, dem Nahen Osten und Europa. Ebenfalls sollte, zumindest bis weit in die Nullerjahre des neuen Jahrtausends hinein, der stabilisierende Faktor der einst laizistisch-kemalistischen Republik nicht außer Acht gelassen werden. Heute verabschiedet sich der Laizismus aus der vorher modernen Türkei, der politische Islam hat Einzug gehalten, und was zunächst wie eine funktionierende Versöhnung und Harmonisierung zwischen Islam und Demokratie betrachtet wurde, sieht heute ganz anders aus. Die Türkei ist gespalten zwischen einem immer noch westlich orientierten Teil und einem religiös erwachten Südostanatolien, in dem eine Art Bürgerkrieg mit den Kurden aufgeflammt ist, der bereits Ende der 70er meine Familie dazu zwang, die angestammte Heimat zu verlassen.

Die Stadt Nusaybin liegt an der syrischen Grenze und klebt fast förmlich an Qamishli, ihrer Schwesterstadt, von der sie nur durch einen Zaun getrennt ist. Noch vor dem Syrienkrieg passierten Syrer und Türken diese Grenze, die eigentlich nur ein einfaches Tor ist, um direkt von einer Stadt in die andere zu kommen. Laut der Erzählungen meiner Eltern gab es früher noch nicht einmal einen Grenzzaun. Der moderne Nationalstaat, so wie er für uns als selbstverständlich erscheint, ist eine recht junge Entwicklung. Und manche Großeltern erinnern sich noch an die alte Zeit, in der sie sich in ihrer Jugend frei und ohne Hindernisse bewegen konnten, in der Schafhirten ein riesiges Territorium ohne künstliche Grenzen durchschreiten konnten, so wie es ihr Clan seit Jahrhunderten gewohnt war. Im Laufe meiner Erzählungen wird man verstehen, warum gerade diese Freiheit so wichtig ist und ihr Beschneiden für so viele Konflikte sorgt und weiter sorgen wird. Wer die Clans nicht versteht, versteht die Konflikte nicht.

Ich selbst stamme aus einem Clan, der dort seit Jahrhunderten lebt. Ich kam 1978 in Nusaybin, in eben jener alten Königsstadt, deren Wurzeln bis in das Zeitalter der Assyrer zurückreichen und die eine der ältesten Universitäten der damals bekannten Welt beherbergte, zur Welt. Der heilige Ephrem, Schüler des heiligen Jakobs und einer der großen Kirchenlehrer der christlichen Welt, wurde um 306 n. Chr. hier geboren. Heute ist die Stadt leider zu einem umkämpften Ort verkommen, in der sich junge Kurden und das türkische Militär Scharmützel liefern; der letzte Christ hat die Stadt 2015 verlassen, kurz nachdem ich ihn noch besucht und ein letztes Mal die Ausgrabungen der alten Universität und die uralten Gemäuer der Kirchen des Heiligen Jakob, im Westaramäischen Mor Jakob genannt, besichtigt hatte.

Die Geburt war für meine Mutter eine Tortur, wie vieles damals. Es hatte bei der Schwangerschaft Komplikationen gegeben. In einer Zeit, in der man in Europa religiöse Konflikte als überwunden ansah, wurde meiner Mutter die Behandlung im örtlichen Krankenhaus verweigert. Als »Urchristen« betrachtete man uns damals als Menschen zweiter Klasse. Teilweise ist das heute noch so. Und als Mensch zweiter Klasse wurde auch meine Mutter behandelt, mit dem ungeborenen Kind im Leib. Ich wurde im Haus der Großeltern geboren, meine Mutter kämpfte um ihr Leben, ich auch. Schließlich brachte mein Vater mich in eine nahegelegene Kirche und legte mich am Altar ab. Am nächsten Tag kam er zurück und ich hatte die Augen geöffnet, so erzählt er es.

1980 entzündete sich der Konflikt zwischen der kurdischen Guerilla und dem türkischen Militär immer mehr. Dazwischen wurden die Suryoye oder auch Suryanis, so bezeichnet man die Christen heute noch in der Türkei, aufgerieben. Nachts verlangten die kurdischen Partisanen Unterschlupf und Versorgung. Tagsüber kam das Militär und bezichtigte die Christen der Kollaboration mit den kurdischen Revolutionären. Hinzu kamen Erniedrigungen durch feudale Stammesführer, die sich mal als Beschützer eines christlichen Dorfes betrachteten, dann dieses wiederum attackierten. Die vermeintlichen Beschützer erhielten, wie als Selbstverständlichkeit, einen Teil der Ernte als Bezahlung für die Gewährleistung, in Sicherheit leben zu dürfen. Denn der türkische Staat vermochte es nicht, den Schutz der christlichen Bevölkerung, deren Population durch den Genozid von 1915 von 20 Prozent auf 0,1 Prozent dramatisch geschrumpft war, sicherzustellen. Und so wählten auch meine jungen Eltern, wie viele andere Familien, die aus dem Tur Abdin kamen (Tur Abdin heißt aus dem Westaramäischen übersetzt »Berg der Knechte Gottes« und bezieht sich auf die Stammesregion der syrischen-orthodoxen Christen im südostanatolischen Raum), die Migration.

Das Ziel war Deutschland, oder besser gesagt »Alemanya«, so der im Türkischen verwendete Begriff. Ich sage das bewusst, weil sich meine ersten Erinnerungen daran knüpfen, dass in dem Viertel, in dem wir die ersten Jahre verbrachten, kaum ein Wort Deutsch gesprochen wurde. Das Aramäische war meine Basissprache und ansonsten hörte man auf dem Spielplatz alles Mögliche. Jedenfalls klebte ich bis zu meinem vierten Lebensjahr immer an den Lippen meiner älteren Schwester, die bereits eingeschult war. Ich glaube, die ersten Worte, die ich erlernte, waren »Eis« und »Saure Zunge«. Beides gab es für ein paar Pfennige, die ich ab und zu von Helmut, unserem Nachbarn, bekam, in der Bäckerei um die Ecke. Helmut, der Sohn polnischer Einwanderer, war ein liebenswerter Kerl, der dem Bier nicht abgeneigt war. Und soweit ich mich erinnern kann, bekam man für eine Flasche Bier im nächsten Wirtshaus zehn Pfennig Pfand. So gingen wir mit Helmut die perfekte Symbiose ein. In einer kleinen Gang mit Halbwüchsigen entschieden wir, Helmuts Bierflaschen untereinander aufzuteilen, die seiner Besucher kamen später noch dazu, um uns vom hart verdienten Pfandgeld mit Süßigkeiten einzudecken, eben mit Eis und »Sauren Zungen«. Natürlich galt es für die uns Kindern überlassenen Pfandflaschen eine Gegenleistung zu erbringen. Helmut drückte uns die Geldmünzen in die Hand, für die wir ihm neues Bier holen sollten. Wir Kinder hatten damit unsere Süßigkeiten und Helmut einen günstigen Bierlieferservice. Damit waren wir alle glücklich.

Allerdings selbst in Alemanya spürten wir auf dem Spielplatz mit türkischen Kindern die Differenzen zwischen uns. Misstrauisch beäugten wir uns gegenseitig, und Freundschaften waren damals nur schwer möglich. Hinzu kam, dass wir ohnehin eine kritische Haltung gegenüber allem einnahmen, was muslimisch war. Heutzutage sehe ich viele Dinge natürlich anders. Doch muss man bedenken, aus welcher konfliktreichen Region wir damals kamen, in der bis zum heutigen Zeitpunkt, inzwischen sogar wieder verstärkt, Christen und andere religiöse Minderheiten in ihren Rechten beschnitten werden. Das prägt und wurde auch von Generation zu Generation weitervermittelt.

Deutschland leben, Deutschland verstehen

Als ich vier Jahre alt war, schaffte es mein Vater, und er kämpfte hart dafür, bei der nächstgelegenen katholischen Gemeinde, in der wir auch unseren Gottesdienst zelebrieren durften, einen Kindergartenplatz für mich zu sichern. Immer wieder, selbst jetzt, da ich nahe der Vierziger bin, erklärt mir mein Vater, wie wichtig dieser Schritt für ihn war. Wir konnten uns theoretisch keinen Kindergartenplatz leisten. Doch die Gemeinde stellte Migrantenkindern einige Plätze kostenlos zur Verfügung, und ich war einer der Glücklichen. Da mein Vater nichts annehmen wollte, ohne dafür auch eine Gegenleistung zu erbringen, begann er, kostenlos den Rasen der Gemeinde zu mähen und den Garten instand zu halten. Vieles erschien mir damals so seltsam. Mein Vater zwang mich anfangs förmlich, in den Kindergarten zu gehen. Ich weigerte mich zunächst und weinte die ersten Tage, weil ich einfach niemanden verstand. Außer Bierflaschen, Pfand und die Bezeichnung einiger Süßigkeiten kannte ich kein anderes deutsches Wort. Nun, bald erlernte ich dank meiner Erzieherinnen mein nächstes: »Pudding«.

Eines Tages, es war Sommer, spielte ich mit anderen Kindern im Innenraum des Kindergartens, an den der Garten angrenzte. Vom Garten selbst waren wir durch eine große Panoramascheibe getrennt. Und an diesem Tag sah ich draußen einen Mann, stark schwitzend, den Rasen mähen. Es war mein Vater. Als mein Vater sah, wie ich ihn durch die Scheibe beobachtete, blieb er kurz stehen, lächelte mich für ein paar Sekunden an und setzte seine Arbeit fort. An diesen Tag holte er mich selbst vom Kindergarten ab (inzwischen konnte ich eigentlich eigenständig den Weg zur Einrichtung gehen) und sagte mir etwas, was ich damals, kurz vor der Einschulung, nicht verstand. Er sagte zu mir, dass ich einer der Wenigen sei, der in den Genuss käme, einen Kindergarten zu besuchen. Und dass es ihm sehr wichtig sei, dass ich Deutsch lerne und mit anderen Kindern, mit deutschen Kindern, zusammenkomme.

Heute denke ich sehr oft nach über die vorausschauende Tat dieses Mannes, der in der Türkei nicht zur Schule gehen konnte, weil er als Ältester für die Familie verantwortlich gewesen war. Der als junger Schafhirte tagelang in der Natur seine Zeit verbracht und sich durch das Studieren von Zeitungen das Lesen und Schreiben selbst beigebracht hatte.

Mit sechs Jahren wurde ich eingeschult. Kurz darauf ereignete sich etwas, was mein späteres Leben definitiv prägte und weiterhin prägt. Ich weiß nicht, was geschehen war. Jedoch sagte mein Vater zu mir, dass wir nun in einem freien Land leben würden. Hier dürfte ich meine Muttersprache sprechen, hier dürfte ich mich frei äußern und vor allem frei meine Religion ausüben. Jahrzehnte später, als ich wieder einmal in den Kriegsgebieten des Nahen Ostens gewesen war und heil zurückkam, fragte mein Vater, weshalb ich das alles tun würde. Ich entgegnete ihm, dass ich es für die Freiheit hier und dort tue: frei seine Sprache sprechen zu dürfen, frei seine Meinung sagen zu dürfen, frei seinem Glauben nachgehen zu dürfen. Und ich fügte hinzu: »Das waren deine Worte, Papa.« Da blickte er mich mit feucht schimmernden Augen an und sagte, dass sein Herz sich wünschte, er hätte mir das damals nie gesagt. Doch sein Verstand wisse, dass ich recht hätte.

Die Schule absolvierte ich nicht mit einem perfekten Abschluss. Dank der Hilfe unserer deutschen Nachbarn – mein Vater entschied sich so früh wie möglich, aus dem »Ghetto«, in dem wir anfangs lebten, in eine Umgebung zu ziehen, in der mehr Deutsche lebten – konnte ich meine schulischen Leistungen einigermaßen verbessern. Klaus und Gisela, so hießen unsere deutschen Freunde, halfen mir besonders in Algebra und in Deutsch. Mathematik und technisches Denkvermögen waren meine Stärken und bildeten auch im späteren Verlauf meines Lebens die Grundlage für ein eigenes Unternehmen im Technikbereich. Nach meiner wirtschaftlich-kaufmännischen Ausbildung in einem Industrieunternehmen und der Annahme der deutschen Staatsbürgerschaft wurde ich 1998 zum Wehrdienst eingezogen. Für mich war es klar, mit der Waffe in der Hand zu dienen. Auch wenn es für manchen wie ein Widerspruch klingt, gerade wegen meines christlichen Wertekanons, so sehe ich doch die Pflicht eines jeden Christen darin, das heilige Leben zu beschützen und zu verteidigen. Nebenbei war ich stolz darauf, Teil einer Wertegemeinschaft zu sein, die sich trotz der Ausbildung an der Waffe einen beispielhaften moralischen Kodex auferlegt hat. Bitter musste ich im späteren Verlauf meines Lebens erfahren, dass das nicht für alle Armeen dieser Welt gilt. Und dass wohl nur das Erlernen des Umgangs mit einer Waffe und meine militärische Ausbildung mir in vielen Situationen geholfen oder sogar mein Leben gerettet haben.

Nach meinem Dienst bei der Luftwaffe begann meine Karriere. Nach einer kurzen Zeit in einem Start-up-Unternehmen, inklusive Manager-Posten, Börsencrash und Pleite, gründete ich mein eigenes IT-Unternehmen. Ich produzierte in Asien IT-Hardware und Unterhaltungselektronik. Damals machte ich mir keine großen Gedanken über den Abbau der für die Produkte benötigten Rohstoffe oder die manchmal menschenunwürdigen Bedingungen, unter denen Menschen Konsumgüter und Textilien in einem asiatischen Land zusammenschusterten. Ich bereiste die ganze Welt: Japan, China, Taiwan, Malaysia, Australien … Ich war überall dort, wo die neuste Elektronik zu finden war. Die Zeit damals vergleiche ich gerne mit einem Rausch, gefolgt von einem schweren Kater. Nach sieben Jahre musste ich, wegen eigener Fehler, das hart aufgebaute Unternehmen schließen und mehrere Mitarbeiter entlassen. Eine bittere Erfahrung. Und wieder war es meine Familie, besonders mein Vater, der mich aus einem Tief holte. Er sagte zu mir: »Sieben Jahre sah ich meinen Sohn nicht mehr. Von Montag bis Sonntag. Nun bist du zu uns zurückgekehrt.«

Mein Vater gab mir damit zu verstehen, dass ich in all den Jahren, in denen ich mein Unternehmen aufgebaut hatte, mental als Sohn nicht mehr anwesend gewesen war. Ich war zwar meinen familiären Pflichten als ältester Sohn nachgekommen. Doch ich war nie ganz dagewesen. Erst in diesem Moment, als mein Vater meine Hand hielt, merkte ich wie schmerzhaft das für ihn gewesen sein musste.

Dank meiner Kenntnisse in der Elektrotechnik und meiner internationalen Erfahrung fand ich schnell eine Anstellung bei einem japanischen Großkonzern. Hier kam ich mit den wichtigsten Industriezweigen dieser Welt auf Entwicklerebene in Kontakt. Dazu gehörten auch Bereiche in der militärischen Entwicklung. Später wechselte ich das Unternehmen und hatte einen Seniorposten im weltweit größten Marktforschungsunternehmen. Verantwortlich für die Bereiche technologische Entwicklungen für Europa und den Nahen Osten, erlangte ich auf internationaler Ebene Einblicke in eine Welt, die den meisten Bürgern wohl auf ewig verschlossen bleibt.

Gerade durch die beruflichen Erfahrungen dieser Jahre erkannte ich in einem sich immer schneller drehenden globalen Umfeld den Zusammenhang sowohl zwischen Rohstoffen, Energie, unserem Konsum und vergangener als auch aktueller Konflikte.

2010 besuchte ich zum ersten Mal wieder die Heimat, in der ich einst geboren wurde.

An dem Tag, an dem ich den heiligen Boden meiner Vorväter berührte, den Sand unter meinen Füßen spürte und die warme Sonne auf meiner Haut, schloss ich die Augen und versank in einer Welt, weit, sehr weit in der Vergangenheit, die unvorstellbar grausame Bilder in mir hervorrief. So grausam, dass mir schwindlig wurde und ich auch auf den, so schien mir, blutgetränkten Boden auf die Knie fiel. Neben mir sah ich die Leichen derer, die geschändet worden waren. Und mein eigener Kopf lag vom Rumpf getrennt im Sand.

Noch viele Wochen danach, zurück in Deutschland, erwachte ich nachts immer wieder aus meinen Albträumen, meine eigene Hinrichtung vor Augen, vor anderen Gefangenen kniend.

Das war der Zeitpunkt, an dem ich eine Entscheidung traf.

Eine Entscheidung, die mich bis an meine geistigen und körperlichen Grenzen brachte und die alles verändern sollte.

Ist das dein Name?

Seit meinem zweiten Lebensjahr, als meine Eltern gemeinsam mit mir und meiner fünf Jahre älteren Schwester die frühere Heimat in Südostanatolien verlassen hatten, hatte ich lediglich einmal türkischen Boden betreten. Und dies auch nur für eine Woche an einem der bekannten Urlaubsorte, die so gar nichts mit der Realität im südöstlichen Raum zu tun haben.

Als ich 2005 das erste Mal zurückkehrte, fragte mich der Beamte bei der Passkontrolle: »Jacob Simon, das ist doch kein türkischer Name.« Ich entgegnete ihm, dass das stimmte. Er fragte mich dann auf Englisch, ob ein Elternteil von mir deutsch sei. Ich verneinte. Dann die Frage, wie ich zu dem Namen gekommen sei. Ich erklärte ihm, dass das schon immer mein Name gewesen wäre. Und auch das stimmte: Die Türkei hatte lediglich meine Familie, wie auch Angehörige anderer indigenen Minderheiten wie Aleviten oder Kurden, dazu gezwungen, türkische Nachnamen anzunehmen. Unter dem Gesetz 2525, am 02. 01. 1935 in der heutigen Türkei in Kraft getreten, mussten unsere Großeltern und Urgroßeltern ihre christlichen Nachnamen ablegen. Ihre Identität sollte aufgelöst werden und in einer einheitlichen Nation aufgehen. Ich wusste bereits als Kind, dass der Versuch unternommen worden war, unsere Identität auszulöschen. Innerlich konnte und wollte ich das nie akzeptieren. Ich wusste intuitiv, dass man einen Teil meiner Persönlichkeit, meiner Kultur, meiner Geschichte auslöschen wollte. Anstatt den Wert der Vielfalt zu erkennen und zu nutzen, vorausschauend im Sinne einer gleichberechtigten Gesellschaft, war es dem türkischen Staat wichtiger, seinen Bürgern eine »Einheitsidentität« zu verpassen. Ein Staat, eine Religion, ein Name. Viele der heutigen Spannungen resultieren aus eben jener Sichtweise, die in Konflikten mündet, wie wir sie zwischen Teilen der kurdischen Bevölkerung und der Türkei sehen.

Als ich die deutsche Staatsbürgerschaft annahm, ich war sechzehn, beschloss ich, unseren Familiennamen zu ändern. Mein Vater spürte schnell, wie ernst es mir war, und ließ mich gewähren. Die nette Sachbearbeiterin, bei der ich anfragte, fragte mich damals, warum ich den Namen ändern wolle. Gute Frage! Vor allem für einen Jugendlichen, der noch nicht volljährig war. Ich schrieb meine Gedanken nieder, und heute komme ich im Wesentlichen auf zwei Gründe: Uns ist in einem unfreien Land Unrecht widerfahren. Und in einem freien Land möchte ich dieses Unrecht revidieren.

Mag sein, dass es an meinem jugendlichen Übermut lag oder einfach nur daran, dass ich wahrscheinlich der erste Antragsteller in Schwaben war, der um eine Namensänderung bat, ich weiß es nicht. Doch bekamen meine Familie und ich kurze Zeit später die Genehmigung. Nun hätte ich den Familiennamen, der im Syrisch-Aramäischen »meh Yahkup«, also »von Jakob«, heißt, ebenfalls in der Ursprungssprache behalten können. Doch sah ich darin keinen Sinn. Mit Annahme der deutschen Staatsangehörigkeit wurde ich auch Deutscher. Freiwillig und ohne jeden Zwang, ohne Druck, ohne einen Gesetzestext, der meine Identität auslöschen sollte. Sollte ich da nicht auch bereit sein, meinen Namen der europäischen Norm anzupassen? Und so wurde aus »meh Yahkup« Jacob.

Dem Mitarbeiter am Flughafen erklärte ich dies natürlich nicht so ausführlich, als ich nach 25 Jahren zum ersten Mal wieder türkischen Boden betrat. Ich glaube auch nicht, dass der Mann meine Beweggründe verstanden hätte. Viele türkische Mitbürger, die wunderbare Menschen sind, würden das auch heute nicht verstehen. Gerade Nationalisten sehen die Änderungen der Nachnamen, die viele Christen aus der Türkei in Deutschland und Europa inzwischen vorgenommen haben, recht skeptisch. Mit Blick auf die Stabilität eines Staates kann man das vielleicht auch ein wenig verstehen. Nur gibt es eine riesige Kluft zwischen dem Zwang, die komplette Identität aufzugeben, samt der Tradition, der Sprache, der Kultur und der Religion einerseits, und andererseits der freiwilligen Bereitschaft, sich in eine demokratische Gesellschaft zu integrieren, die einem Spielraum lässt.

Mit Spielraum meine ich nicht, dass wir die patriarchalischen Strukturen mit ihrem Rechtscodex beibehalten sollten, die auch, und diese Eigenschaft ist als eine religionsübergreifende im nahöstlichen Raum zu betrachten, Christen betreffen. Würden wir dies tun oder hätte ich das getan, wäre eine Kollision mit dem Rechtstaat, der das Gewaltmonopol hat, unabwendbar gewesen. Nein, gerade die Integration in eine offene und pluralistische Gesellschaft lässt mir Spielraum für meine Kultur, meine Religion und auch Tradition – solange diese mit dem hiesigen Wertekanon, von dem alle Gesellschaftsschichten profitieren, nicht kollidieren oder gegen geltende Gesetze verstoßen.

Leider haben sich inzwischen, was der verantwortungslosen Migrationspolitik der letzten Jahrzehnte zuzuschreiben ist und der Ignoranz gegenüber der Tatsache, dass Deutschland schon längst ein Einwanderungsland ist, patriarchalische Parallelgesellschaften gebildet, die ihren eigenen Gesetzeskodex haben. Mit verheerenden Folgen für den Zusammenhalt in der Gesellschaft und dem Entstehen rechtspopulistischer Gruppierungen an den politischen Rändern in ganz Europa.

Damals war das noch weit weg. Die eine Woche Urlaub, die ich an der türkischen Küste verbrachte, regte meine Gedanken an. Die Menschen waren freundlich. Die Umgebung war vielfältig, und zum ersten Mal wurde mir bewusst, dass Türkei nicht gleich Türkei ist. In den darauffolgenden Jahren besuchte ich noch sehr oft dieses wunderschöne Land mit seinen kulturellen Schätzen. Heute weiß ich, dass die Türkei vielfältig und äußerst heterogen ist. Sie nur auf eine Religion, eine Kultur oder eine Ethnie zu reduzieren, wäre nicht fair gegenüber Millionen Bürgern dieses Landes, das teilweise nicht bunter sein könnte. Und so war nach diesem Urlaub mein Interesse geweckt und ich wollte mehr vom Land meiner Vorfahren entdecken. Meine Reise begann.

Zurück auf heiligem Boden

Nach 28