Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: adeo

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

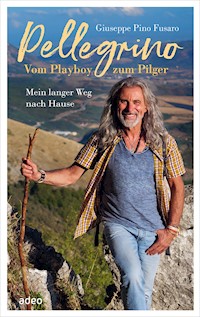

Pellegrino - italienisch für "Pilger, Reisender, Wanderer" -, dieses Wort beschreibt Giuseppe "Pino" Fusaro wohl am besten. Er war Nürnbergs Vorzeige-Italiener: Promi-Wirt und Männer-Model mit Samtaugen. Schon früh hatte er alles, wovon er als Gastarbeiterkind geträumt hatte: ein glamouröses Leben, Erfolg, Geld, die schönsten Frauen und prominente Freunde. Heute hat Pino Fusaro so gut wie nichts mehr von alledem - und ist glücklicher denn je. Denn nach unzähligen Alkohol- und Drogenexzessen, einem Gefängnisaufenthalt, schweren Depressionen und einem gescheiterten Suizid-Versuch hat der getriebene Sinn- und Glückssucher zwischen Buddhismus und Jakobsweg schließlich etwas gefunden, wofür es sich wirklich zu leben lohnt ... Mit vielen Fotos aus Pinos nahezu unglaublicher Lebensgeschichte.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 234

Veröffentlichungsjahr: 2020

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Für meine Mamma und meinen PapaDie besten Eltern der Welt

Inhalt

Prolog

Kapitel 1: Der Weg beginnt

Kapitel 2: Der Weg wird steinig

Kapitel 3: Der Weg hinter Gitter

Kapitel 4: Der Weg des Erfolgs

Kapitel 5: Der Weg geht weiter nach oben

Kapitel 6: Der Weg zu meinem Herzen

Kapitel 7: Der Weg macht unverhoffte Kurven

Kapitel 8: Der Weg beginnt bergab zu führen

Kapitel 9: Der Weg in den Abgrund

Kapitel 10: Der Weg des Lebens

Kapitel 11: Der Weg durch den Schmerz

Kapitel 12: Der Weg führt mich weiter

Epilog

Danksagung

Anmerkungen

Prolog

„Wieso denn? Hol dir doch selbst einen!“, entgegnete mir die Frau auf dem Balkon der Klinik barsch.

Vergeblich hatte ich sie schon mehrfach darum gebeten, mir einen Kaffee zu holen. Doch was ich auch tat, sie stand einfach nicht auf. Sie war psychisch schwer krank, und ich wollte nicht, dass sie mit ansah, was ich zu tun vorhatte, und dadurch am Ende noch mehr in Mitleidenschaft gezogen wurde.

Ich wartete und wartete, doch der Drang zu springen, es endlich zu tun, war größer. Viel zu lange schon musste ich warten, durchhalten, ertragen. Monatelang hatte ich Tag um Tag, Stunde um Stunde, Minute um Minute durchhalten müssen. Und jetzt konnte ich nicht mehr.

Wie im Wahn kletterte ich auf das Geländer, hielt mich noch an einem Handlauf fest. Unten liefen immer wieder Menschen vorbei. Nein, ich kann nicht, ich kann ihnen das doch nicht antun!, dachte ich, doch eine andere Stimme in mir forderte: Spring!

Ich hielt mich nur noch an der Stange über mir fest, mein Körper wippte hin und her. Meine Hände begannen zu schwitzen, wurden feucht, die Finger krallten sich um das Metall. Die Stimmen in mir wurden lauter, langsam ließ meine Kraft nach, ich verlor den Halt, der letzte Lebensfaden schien gerissen.

Ich fiel.

Etwas Hartes krachte gegen meinen Kopf. Einen Moment lang hatte ich das Gefühl, ich hätte es geschafft. Den Druck, die Panik, die seit Monaten auf mir gelastet hatten, spürte ich nicht mehr.

Doch dann hörte ich von Weitem eine Stimme: „Nicht bewegen, Herr Fusaro! Bleiben Sie ganz ruhig liegen!“

Ich schlug die Augen auf. Fühlte Schmerzen am Kopf. Am Rücken. Irgendwie war ich nicht auf dem Boden, zwei Stockwerke tiefer, aufgekommen, sondern nur auf dem Balkon unter mir, obwohl das physikalisch eigentlich unmöglich war. Mein Körper war irgendwie um die Ecke geflogen. Wie ferngesteuert stand ich auf, ging wieder zu dem Geländer und wollte es zu Ende bringen.

Der Pfleger, der mich angesprochen hatte, kam näher und redete weiter beruhigend auf mich ein: „Nein, nein, Herr Fusaro. Tun Sie das nicht!“

Dann hatte er mich erreicht, genau in dem Moment, in dem ich mich über das Geländer schwang. Er packte meine Arme, versuchte mich noch festzuhalten. Doch es war zu spät. Diesmal hatte ich es geschafft …

Scheiße, du lebst noch!, ging es mir durch den Kopf. Unter mir spürte ich den kalten Boden. Ich schien in einer Art bewachsener Mulde zu liegen, die meinen Sturz abgefangen hatte.

Das konnte doch nicht wahr sein. Endlich, endlich hatte ich mich dazu durchgerungen, meinem sowieso „irreparablen“ Sein ein Ende zu bereiten, und dann das! Ich war ein solcher Versager! Nicht mal das schaffte ich!

Kapitel 1: Der Weg beginnt

Meine Eltern Giorgio und Adele stammen beide aus einem kleinen Bergdorf in Kalabrien namens Acri. Beide erlebten eine ähnliche Kindheit voller Armut und geprägt von der harten Arbeit auf den Feldern. Der Ertrag des steinigen Bodens reichte kaum zum Leben für die beiden Großfamilien – Papa hatte neun Geschwister, Mama sechs. Manchmal gab es nur eine Mahlzeit am Tag, und alle aßen aus dem einzigen Topf, den die Familie besaß. Auch ein regelmäßiger Besuch der Schule war schwierig bis unmöglich, denn die war gute zwei Stunden Fußmarsch von zu Hause entfernt. Viel zu viel Zeit, die sinnvoller genutzt werden konnte, fanden die Eltern. Außerdem hatten nicht alle Kinder eigene Schuhe. So kam es, dass mein Vater mit Unterbrechungen nur etwa drei Jahre zur Schule ging, und bei meiner Mutter sah es ähnlich aus.

Mein Papa hatte die Aufgabe, die Schafe und Ziegen in die schwer zugänglichen Teile der Berge zu führen, wo man nichts anbauen konnte, damit sie dort die karge Vegetation fraßen. Oft musste er kilometerweit in die Berge klettern, um Futter für die Tiere zu finden. Er erzählte uns später manchmal von der Angst, die er ausgestanden hatte, wenn er wegen schlechter Witterung abends mit der Herde in den Bergen bleiben musste. Dort oben gab es Wölfe, die sich an die Tiere heranmachten, und Papa, der damals erst 8 oder 9 Jahre alt war, hatte die Aufgabe, sie zu beschützen. Kein Auge konnte er dann zutun und stand furchtbare Ängste aus, allein mit den Tieren in Nacht und Unwetter.

Am Morgen, wenn die ersten Sonnenstrahlen die Erde berührten, führte er dann die Herde wieder in den heimatlichen Stall zurück. Seine Angst aber legte sich nicht. Hatte er sich in der Dunkelheit vor der Gier der Wölfe fürchten müssen, so schlug ihm jetzt der Zorn des Vaters entgegen. Dieser hieß Giuseppe, wie ich. Doch er hatte von seinem Umfeld den Beinamen „Terribile“, der Schreckliche, erhalten, da er überall Angst und Schrecken verbreitete. Leute, die ihm nicht passten, bedrohte er mit einem Gewehr, und er verprügelte seine Kinder regelmäßig erbarmungslos. Und ich könnte mir vorstellen, dass sein Vater vor ihm es vermutlich auch mit ihm so gemacht hatte.

Meine „Mamma“, Adele, hatte schon im Alter von sieben Jahren die Verantwortung für ihre sechs Geschwister übernehmen müssen: Essen kochen, den Haushalt machen und schwere Arbeit auf den Feldern leisten. Mein Opa war nicht ganz gesund und nicht sehr leistungsfähig. Und so musste meine Oma für den Unterhalt der Familie aufkommen. Eine Kindheit zu erleben, wie wir sie kennen, unbeschwert und voller fröhlicher Spiele, war ihr nicht vergönnt.

Als sie meinen Papa kennenlernte, war Adele 19 Jahre alt. Mein Vater Giorgio war 27. Zwar gab es noch einen anderen jungen Mann, der meiner Mutter den Hof machte, und beide gefielen ihr, doch der „Mitbewerber“ hatte Probleme mit einem Fuß, weshalb meine Großeltern gegen ihn waren. Meine Mutter entschied sich daher für meinen Vater – und auch, weil sie von seinen Plänen wusste, nach Deutschland auszuwandern.

Einfach so zusammenleben, wie man das in Deutschland damals schon gewohnt war, das war in Kalabrien nicht möglich. Sie verlobten sich daher sehr bald. Beiden war klar, dass sie aus Kalabrien wegmussten, wenn sie es in ihrem Leben zu irgendetwas bringen wollten. In Deutschland wollten sie sich ein neues, ein eigenes Leben aufbauen – wie so viele italienische Gastarbeiter damals in den 1960er-Jahren.

Mein Vater ging 1961 zuerst allein nach Deutschland, und als er ein wenig Geld verdient hatte, heirateten die beiden in Italien und machten sich danach gemeinsam auf den Weg zurück. Sie ließen sich zuerst in Nürnberg nieder, arbeiteten zunächst in einer Bleistiftfabrik und später bei den Feller-Werken in Feucht, die Landmaschinen herstellten. Und am 28. Oktober 1962 kam ich zur Welt.

Doch irgendwie wollte ich nicht richtig gedeihen. Ich weinte viel, und meine Eltern konnten sich nicht erklären, warum ich nicht zu beruhigen war. In Deutschland war der Winter angebrochen, es wurde sehr kalt, und eines Tages kam eine Freundin meiner Eltern zu Besuch. Sie bemerkte mein unaufhörliches Geschrei und legte mir zusätzlich zu meiner Babydecke noch eine dicke Wolldecke über. In der wohltuenden Wärme hörte ich augenblicklich auf zu weinen. Anscheinend vertrug ich die Temperaturen im winterlichen Deutschland nicht.

Als ich sieben Monate alt war, fuhren meine Eltern mit mir nach Italien, und ich blühte spürbar auf. Meine Eltern arbeiteten in Deutschland 7 Tage in der Woche – montags bis freitags in der Fabrik und am Wochenende hatten sie verschiedene Aushilfsjobs, um das zu erreichen, was sie ein Leben lang nicht hatten: ein Haus, Geld, ein Auto, Kleidung. Ich vermute, dass das der Hauptgrund dafür war, dass sie mich in der Obhut der Familie meiner Mama in Italien zurückließen – aber so richtig erklärt haben sie es mir nie. So zog ich also in das Haus auf den Hügeln, „Nella casa del guozzo“ zu Oma Domenica und Opa Luigi.

Die ersten vier Jahre meines Lebens verbrachte ich in ihrer liebevollen Obhut, umgeben von Weinbergen und Olivenbäumen, zusammen mit Opa und seinem Esel, mit dem er täglich zur Arbeit auf die Felder ging. Jeden Morgen führte mich mein erster Weg in die Scheune. „U nonno, u ciucco, a vigna“, das bedeutete, dass ich weder Opa noch den Esel im Stall vorfand und ihnen dann schnell in die Weinberge folgte. Opa war der Größte für mich. Ich liebte ihn, und er liebte mich, den kleinen Giuseppe. Meine Oma war ebenfalls sehr herzlich. Und sehr katholisch. Jeden Abend betete sie den Rosenkranz, und wehe, irgendjemand aus der Familie wagte es, zu diesem abendlichen Rosenkranzgebet oder an hohen Feiertagen wie Ostern oder Weihnachten nicht zu Hause aufzukreuzen!

Auch wenn das Leben dort sehr einfach und aus heutiger Sicht sogar ärmlich war, sehnte ich mich später oft danach zurück. Zu essen gab es das, was das Feld und die Tiere uns gaben: Tomaten, Olivenöl, Peccorinokäse und Bohnen. In der Ferne sah man das Ionische Meer. Sicher stammt meine Liebe zu den Bergen, zum Meer aus dieser Zeit. Hier fühlte ich mich geborgen, hier füllte sich mein Herz mit Frieden.

Leider sollte ich schon bald aus meinem behaglichen Nest geworfen werden. Als ich vier Jahre alt war, entschieden meine Eltern, die mittlerweile in Deutschland richtig Fuß gefasst hatten, mich wieder zu sich zu holen. Inzwischen hatte ich auch eine zwei Jahre jüngere Schwester, die sie nach der Großmutter Domenica genannt hatten.

Viel Zeit, uns aneinander zu gewöhnen, blieb Domenica und mir nicht. Denn schon ein Jahr später wurde meine Schwester, wie ich vor ihr, zur Familie nach Italien gebracht. Allerdings nicht zu den Großeltern, sondern zu Tante Liliana und Onkel Natale, dem Bruder meiner Mutter. Später lebte Domenica bei Oma und Tante Emma, und danach kam sie auf das Internat der Klosterschule in Acri. Daher konnten wir als Kinder keine sehr enge Beziehung zueinander aufbauen. Doch heute stehen wir uns zum Glück nahe.

Ich besuchte zuerst noch den deutschen Kindergarten und kam dann in die Schule. Leider hatte bis dahin kaum jemand mit mir Deutsch gesprochen, und so fiel es mir schwer, mich in meiner neuen Heimat einzuleben. Damals gab es ja noch nicht viele Ausländer in Deutschland. Als sich alle mit Namen vorstellen sollten und ich sagte: „Fusaro, Giuseppe“, haben alle gelacht, weil der Name für sie so fremdartig war. Die meisten nannten mich in meiner Kindheit „Josef“ oder „Seppi“. Meine Mutter rief mich „Giuse“ (so nennt sie mich auch heute noch).

Nach und nach lernte ich dann die Sprache. In der Schule kam ich ganz gut mit; ich war kein sonderlich guter, aber auch kein schlechter Schüler. Mathe und Deutsch waren meine Lieblingsfächer. Außerdem war ich gut im Fußballspielen. Mich gab es praktisch nicht ohne den Ball am Bein, daher nannten mich auch alle „Beckenbauer“. Darauf war ich stolz! Ich spielte im TSV Feucht und war auch Ministrant in der katholischen Kirche. Viel über den christlichen Glauben bekam ich da nicht mit, aber ich hatte eine Madonnafigur aus phosphorisierendem Material bekommen, die im Dunkeln leuchtete und mich immer tröstete, wenn ich Angst hatte. Sie ist erst vor Kurzem kaputtgegangen.

Mein Papa wollte unbedingt, dass ich Akkordeon lerne, la fisarmonica, ein traditionelles italienisches Instrument. Er kaufte mir das teuerste Akkordeon von Hohner und war stolz auf meine Fähigkeiten. Zumindest habe ich später von anderen gehört, dass er mit Stolz über mich gesprochen hat, doch leider tat er das nie vor mir. Mich behandelte er eher abwertend oder beachtete mich kaum.

In den Ferien fuhren wir, wann immer es ging, mit dem Zug nach Kalabrien. Zur Unterhaltung während der langen Fahrt forderte mich Papa dann auf, das Akkordeon herauszuholen und vor allen Leuten in dem voll besetzten Abteil zu spielen. Mir war das so unendlich peinlich, doch er ließ nicht locker. Wenn ich versuchte, mich zu weigern, wurde er zornig. „Suona!“, rief er dann immer lauter: „Spiel!“ Rot angelaufen vor Scham gab ich schließlich nach.

In Italien angekommen, ging es dann wieder von vorne los. „Suona la fisarmonica“, forderte er. Auf der Terrasse draußen musste ich spielen, sodass das ganze Dorf mich hören konnte. „Calabrisella mia!“ Mein Vater liebte diese Hymne auf seine Heimat, und er liebte es, wenn ich sie spielte. Alle sollten hören, was für einen begabten Sohn er hatte und dass seine Familie ihre Heimat Kalabrien nicht vergessen hatte, auch wenn sie weit entfernt in Deutschland lebte. In diesen Momenten habe ich ihn dafür gehasst.

Eine solche Reise nach Kalabrien wurde für uns traumatisch – als wir auf das Haus meiner Großeltern zufuhren, standen oben auf dem Berg alle zur Begrüßung, nur Opa Luigi war nicht da. Erst da sahen wir die schwarzen Streifen am Haus, die Trauer bedeuteten, und erfuhren, dass Opa tot war.

Opa Luigi hatte in jungen Jahren gemeinsam mit seinem besten Freund als Söldner in Afrika gekämpft, um seine Familie zu ernähren. Als er mit seinem Freund ein Bad in einem Fluss nahm, wurde dieser von einen Krokodil angegriffen und vor Luigis Augen verschlungen. Dieses furchtbare Erlebnis (und vermutlich noch viele andere aus den Kriegsgebieten) hatte Opa nie verkraftet. Heute nennt man seine Erkrankung „Posttraumatisches Stresssyndrom“ (PTS), aber das kannte damals noch niemand. Viele Jahre litt er an schweren Depressionen, die an manchen Tagen erträglicher waren und an manchen unerträglich. Und an einem solchen unerträglichen Tag hat er sein Leben leider auf unnatürliche Weise beendet.

Meine Mutter rastete total aus, als sie es erfuhr, und für uns alle waren die Besuche in der Heimat danach nicht mehr dieselben.

Als ich im Alter von 11 Jahren in die 6. Klasse kam, entschieden meine Eltern, dass ich zurück nach Italien sollte. Mein Vater hatte sich überlegt, dass ich Dolmetscher werden sollte. Doch als er mich eines Tages losschickte, um seine Pantoffeln zu holen, und ich stattdessen mit einer Hose zurückkam, wurde ihm klar, dass ich mein Italienisch verlernte. Er beschloss daher, mich auf ein Internat in Italien zu schicken, und die Wahl fiel auf die Klosterschule Don Bosco in Salerno, die sowohl von internen als auch von externen Schülern besucht wurde. Geleitet wurde die Schule überwiegend von katholischen Priestern.

Für mich brach damals eine Welt zusammen. Die Priester waren nicht gemein zu uns, aber streng. Einmal musste ich zum Beispiel zwei Wochen lang alle Pausen an der „Strafsäule“ stehend verbringen, weil ich zu einem Assistenten „Ricchione“ (Schwuler) gesagt hatte; dabei wusste ich gar nicht, was das Wort bedeutete. Morgens mussten wir zum Appell strammstehen und dann wurden unsere Betten, Schränke und Fingernägel auf Sauberkeit und Ordnung kontrolliert. Im Großen und Ganzen fügte ich mich, nur in einer Sache lehnte ich mich gleich am Anfang offen gegen die Priester auf: Ich hatte damals lange Haare, die abgeschnitten werden sollten. Doch das wollte ich absolut nicht, ich rief heulend meinen Papa an: „Ich will meine Haare behalten!“ Papa musste dann einen Brief an das Internat schreiben mit dem ausdrücklichen Wunsch, dass meine Haare nicht geschnitten werden sollten.

Ich fühlte mich verloren, so weit weg von meinen Freunden und meiner Familie. Ich besaß überhaupt kein Selbstbewusstsein, und da ich kein gutes Italienisch sprach, war ich auf der neuen Schule auch wieder nur der Ausländer. Außerdem war ich der schlechteste Schüler dort. Wir mussten viel auswendig lernen, und ich verstand das Gelesene nicht richtig, verlor immer wieder den Faden. Die Priester verzweifelten an mir.

An Weihnachten haute ich einmal ab. Es waren außer mir nur noch ein paar Priester und Schüler dort, alle anderen waren über die Feiertage nach Hause gefahren. Meine Eltern waren in Deutschland und konnten mich nicht holen. Ich rannte weg und schaffte es die rund 250 Kilometer zu meiner Tante nach Kalabrien, den größten Teil der Strecke mit dem Zug. Wegen meiner langen Haare dachten die Leute, ich sei ein Mädchen, und halfen mir. Mein Vater regte sich zwar furchtbar auf, als er davon erfuhr, aber er war ja weit weg, und bis wir uns im Sommer wiedersahen, war das Ereignis längst vergessen.

Zum Glück dauerte mein Martyrium dort nur drei Jahre, dann durfte ich wieder zurück nach Deutschland. Doch jetzt hatte ich hier wieder den Anschluss total verloren. Mein Deutsch war noch desaströser geworden, ich hatte einfach keine Chance und begann zu rebellieren.

Bald ging ich kaum noch in den Unterricht. Ich suchte mir die Fächer nach dem Spaßfaktor aus. Sport gehörte auf jeden Fall dazu, aber sonst ließ ich mich nur noch in den Pausen ab und an auf dem Schulhof blicken, um meine Kumpels zu treffen. Ich stand morgens auf und verließ mit meinen Eltern das Haus, doch kaum waren sie um die Ecke verschwunden, drehte ich um und legte mich wieder ins Bett. Einmal erwischte mich mein Vater, weil er sich nicht gut fühlte und früher von der Arbeit zurückkam. Das gab ein Riesen-Donnerwetter, doch inzwischen war ich schon recht abgebrüht und wartete einfach, bis es vorüber war. Auch Schlägereien waren für mich an der Tagesordnung. Um mir etwas Geld zu verdienen, half ich in einer Eisdiele und später auch in einer Pizzeria aus.

Am Jahresende häuften sich die Verweise; die „Blauen Briefe“ passte ich zu Hause ab, bevor mein Vater sie in die Hände bekam. Ich war bereits ein kleiner Meister im Fälschen der Unterschrift meines Vaters. Mein Zeugnis sprach für sich: acht Sechser und drei Fünfer. Die Lehrer wunderten sich zwar, dass meine Eltern nie auf ihre Schreiben reagierten, doch keiner von ihnen hat je das persönliche Gespräch mit ihnen gesucht. Das war mein Glück – oder auch nicht, wie man es nimmt. Ich glaube, alle waren froh, als ich mit 14 Jahren die Schule verließ, die Lehrer genauso wie die Schüler.

Kapitel 2: Der Weg wird steinig

Nach Ende der 9. Klasse Hauptschule entließ man mich also aus der Schule, leider ohne offiziellen Abschluss. Ich sollte dann auf die Berufsschule gehen, in eine Klasse, die nur aus Italienern bestand. Bald hatten wir heraus, dass der Lehrer schwach war und uns nichts entgegenzusetzen hatte, und spielten (von mir angezettelt) nur noch Karten, wenn wir überhaupt in der Schule auftauchten. Wegen all der Probleme wurde ich vor den Direktor zitiert, doch der einzige Effekt dieses Gesprächs war, dass ich einen Schulstempel aus seinem Büro mitgehen ließ. Damit habe ich dann einen florierenden Handel mit gefälschten Schülerausweisen betrieben, mit denen man beispielsweise kostenlos Bus fahren konnte. Auf meinem Ausweis stand „Salvatore Giuliano“, das war der Name des größten Mafioso in New York.

Insgesamt ging das drei Jahre so, aber in dieser Zeit habe ich, wenn überhaupt, nur Ärger verbreitet und bekam folglich auch hier keinen Abschluss. Meine Eltern hatten für mich einen ihrer Meinung nach „guten“ Job in einer Schreinerei beziehungsweise Fabrik für Bilderrahmen organisiert. Freunde von ihnen arbeiteten dort. Mir blieb nicht viel anderes übrig, als dem Willen meines Vaters zu folgen. So baute ich eine Weile tagsüber eher lustlos Bilderrahmen zusammen und ging abends meinen Nebenjobs in der Eisdiele und der Pizzeria nach. Außerdem stellte ich an den Wochenenden Bierzelte für Feste auf. Das Geld, das ich verdiente, lieferte ich zu Hause ab.

Carmine, ein Freund meiner Eltern, hatte eine Pizzeria namens „Adria“ in Altdorf. Dort half ich zunächst in der Küche aus. Die „Adria“ wurde nach und nach zu meinem zweiten Zuhause. Wie in den Hollywoodfilmen arbeitete ich mich vom Tellerwäscher langsam hoch: erst als Küchenhilfe, dann als Pizzabäcker, dann war ich hinter dem Tresen und habe auch Eis selber produziert.

Nach etwa einem Jahr schmiss ich den Job in der Bilderrahmenfabrik hin und konzentrierte mich auf die Gastronomie. Wenn ich abends dort arbeitete, lebte ich auf. Ich vergaß, dass ich ein hoch aufgeschossener spindeldürrer, blasser, pickliger, schüchterner und mit Komplexen behafteter Teenager war. Einzig und allein mit Fleiß schaffte ich es, meine Mitmenschen zu überzeugen. Langsam begann ich auch, ein Auge auf das weibliche Geschlecht zu werfen, doch all mein Fleiß half bei den Frauen leider nichts. Schmachtend sah ich ihnen hinterher, wenn sie bei mir etwas bestellt hatten. Ich verliebte mich auch einige Male, aber keine schien von mir so richtig Notiz zu nehmen.

Nach einem Zwischenspiel in einer anderen Pizzeria, die ich aber bald verlassen musste, weil ich mit 15 Jahren unerlaubterweise noch nach 22 Uhr arbeitete, wechselte ich zurück zu Carmine in die „Adria“. Mein Leben nahm nach und nach eine Wendung. Ich war älter geworden und durfte jetzt auch im Service arbeiten. Der Mensch wächst ja bekanntlich an seinen Aufgaben, so auch ich. Nach und nach verlor ich die Schüchternheit, ich wurde schlagfertiger, und auch mein Äußeres veränderte sich zum Besseren. Ich war kräftiger geworden und die hässlichen roten Punkte im Gesicht verschwanden. Mit Carmine schlug ich mir des Öfteren die Nächte in der Disco um die Ohren.

Meinem Vater, dem diese Wandlung nicht entgangen war, gefiel das überhaupt nicht. Er verbot mir, nachts auszugehen. Ich hatte Angst vor dem Zorn meines Vaters, doch Carmine versuchte immer wieder, mich zum Mitkommen zu überreden – meist mit Erfolg.

Eines Tages nach einer solchen Disconacht, der Laden war voll, arbeitete ich gerade ein wenig müde, aber glücklich, hinter dem Tresen. Da passierte es: Die Tür ging auf, und meine Eltern, betraten zusammen das Lokal. Carmine saß am ersten Tisch. Aus den Augenwinkeln heraus beobachtete ich, wie sich die beiden zu ihm setzten. Nach einer Weile stand mein Vater auf und kam festen Schrittes auf mich zu. Mir scheint es im Nachhinein, als habe in diesem Moment die Zeit stillgestanden. Ich spüre noch heute seinen kalten, hasserfüllten Blick auf mir. Er sah mir direkt in die Augen, sprach aber keinen Ton. Und dann traf mich auch schon der Schlag.

Schmerz breitete sich über mein ganzes Gesicht aus, Tränen fluteten meine Augen, und ich spürte, wie mir das Blut warm aus der Nase tropfte. Die zornige Faust meines Vaters hatte mich mitten ins Gesicht getroffen. Ohne ein weiteres Wort drehte er sich um und setzte sich an einen Tisch, als sei nichts gewesen.

Wir haben nie auch nur ein Wort über diesen Vorfall gesprochen. Ich hatte die Wut und den Zorn meines Papas schon oft schmerzlich zu spüren bekommen. Für jedes Vergehen hatte er einen anderen Gürtel gehabt; unzählige Male hatte er mich auch verbal fertiggemacht, mit seinem drohenden Finger vor dem Gesicht herumgefuchtelt und mich vor anderen Leuten runtergeputzt.

Doch dies hier, dieser Fausthieb, war einer der traurigen Höhepunkte unseres schwierigen Verhältnisses gewesen. Es war das letzte Mal, dass er mich geschlagen hat. Auch wenn ich stumm blieb, vergessen habe ich diesen Moment nie.

Etwa ein Jahr arbeitete ich noch bei Carmine. Im Frühjahr, an einem Tag Anfang März, stand dann plötzlich Carmines Bruder Antonio im Laden. Auch er führte eine Pizzeria. Ich hörte, wie die beiden sich unterhielten: „Wenn du jemanden weißt, der Interesse hat, ich will meine Pizzeria verkaufen“, sagte Antonio zu seinem Bruder.

Meine Ohren wurden immer größer. Ob das meine Chance war? Ich ging zu meinem Vater und berichtete ihm, was ich gehört hatte. Trotz unserer immer wieder aufkommenden Dispute hatten wir inzwischen eine einigermaßen vernünftige Gesprächsbasis miteinander gefunden. Er reagierte zunächst zögerlich. „Wir können es uns ja mal anschauen“, meinte er.

An einem sonnigen Sonntag ein paar Tage später sahen wir uns das Objekt an. Die Pizzeria „Drei Linden“, ein alteingesessenes Restaurant in Wendelstein, bestand aus zwei Räumen, einem Gastraum und einem Nebenraum. Dazu gehörten die Küche und sanitäre Anlagen sowie zwei Wohnungen im ersten Stock. Allerdings schien das Gebäude seine besten Jahre bereits eine Weile hinter sich gelassen zu haben.

Antonio sagte, der Laden liefe sehr gut, aber er wolle zurück nach Italien gehen, und deshalb sei das „Drei Linden“ zu verkaufen. Mein Vater hörte sich alles an und sagte zunächst nicht viel. Auf dem Weg nach Hause fragte er mich, ob ich mir zutrauen würde, ein eigenes Restaurant zu führen.

In meinem jugendlichen Leichtsinn war ich sofort begeistert von der Idee. Endlich wäre ich mein eigener Chef! Und ja, ich traute mir das zu. Schließlich hatte ich bereits vier Jahre lang in allen Bereichen der Gastronomie Erfahrungen gesammelt, so dachte ich. Die vielen Jahre mit Aushilfsjobs hatten sich gelohnt. Jetzt würde ich die Früchte ernten. „Certo! Sicher! Warum nicht?“, entgegnete ich mit mächtig übertriebenem Selbstbewusstsein.

Mein Vater regelte die finanziellen Dinge: Die Einrichtung wurde gekauft und eine monatliche Pacht für den Laden ausgehandelt. Das Angebot von Antonio, mich vier Wochen lang einzuarbeiten, nahm er gerne an. Kurz bevor wir übernommen haben, entließ Antonio den Koch Michele, ein unserer Meinung nach guter Mann – warum, war uns zunächst ein Rätsel. Dann kamen wir darauf, dass das ein Trick war: An seiner Stelle sollte der Bruder von Antonios Frau eingestellt werden, der aber nicht halb so gut war. Wenn daraufhin die Gäste weniger wurden und der Laden nicht mehr lief, erhöhten sich Antonios Chancen, das Lokal zu einem Spottpreis zurückzukaufen. Entsprechend versuchte er auch noch während der Einarbeitungsphase, den Verkauf rückgängig zu machen.

Doch nicht mit uns! Mein Vater sagte Antonio, dass wir dankend auf seine weitere Hilfe verzichteten, und meine Mama begann, abends nach der Arbeit noch im Restaurant zu kochen.

Nach und nach sprach sich der Besitzerwechsel in der Gegend herum. Den Namen des Restaurants hatte mein Vater in „Pizzeria Pino“ geändert – eine Kurzform meines Kosenamens „Giuseppino“. Und von da an blieb der Name „Pino“ an mir hängen.

Ich ging voll und ganz in meiner neuen Rolle als Leiter der Pizzeria auf. Obwohl mein Vater der rechtliche Inhaber war, war hauptsächlich ich es, der von früh bis spät arbeitete und sich um die Gäste kümmerte, denn Papa ging noch immer seinem Job in der Fabrik nach. Allerdings packte er dann abends oft im Service und beim Spülen mit an.

Ich konnte gut mit den Leuten. Ihnen gefiel wohl meine fröhliche, offene Art, und im Gegensatz zu Antonio war ich jung und bemüht und sah nicht schlecht aus. Ich merkte mir die Namen der Gäste, die öfter kamen, und sorgte dafür, dass sie sich besonders wahrgenommen und geschätzt fühlten. Jeder sollte sich bei mir wie zu Hause fühlen und wurde mit Aufmerksamkeit überschüttet. Es gab immer noch einen Espresso aufs Haus oder einen Amaretto. Ich habe ein wenig jongliert, zehn Teller gleichzeitig auf dem Arm balanciert und erschuf insgesamt eine gute Atmosphäre, in der die Gäste sich gut unterhalten fühlten. Nach den ersten Wochen wurde das Lokal immer voller. Es kamen Gäste aus allen Gesellschaftsschichten, was mir gut gefiel.

Eines Tages enterten die Roadbacks, eine Rockergang, den Laden. Sie waren es gewohnt, dass sie mit ihrem Auftreten und dem Ruf, nicht zimperlich zu sein, wenn es um Gewalttaten ging, so viel Respekt einflößten, dass sie machen konnten, was sie wollten. Doch mich beeindruckten sie nicht. Als sie begannen, im Lokal herumzupöbeln und das Besteck zu verbiegen, ging ich zu ihnen und baute mich vor ihnen auf. „Hey, Jungs! Entweder ihr benehmt euch bei mir, oder ihr fliegt jetzt raus, einer nach dem anderen!“

Schlagartig wurde es still am Tisch. So etwas hatten sie wohl noch nicht erlebt. Ein 17-Jähriger, der den harten Rockern die Stirn bietet? Das schien ihnen zu gefallen.

Von da an kamen sie regelmäßig zum Essen, benahmen sich friedlich und saßen neben Müllers und Meiers, neben den Jungs von der Polizei, neben Richtern und Staatsanwälten am Tisch. Ich machte keine Unterschiede zwischen meinen Gästen. Alle waren mir gleichermaßen willkommen. Das war eins der Geheimnisse meines Erfolgs.