Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: BoD - Books on Demand

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

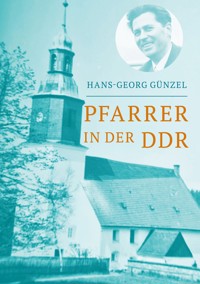

Hans-Georg Günzel hatte sich in den 2000er Jahren entschlossen, für seine Enkel sein Leben niederzuschreiben. In seiner Geburtsstadt Chemnitz erlebte er als Heranwachsender das Nazi-Regime und den Ausbruch des Zweiten Weltkriegs. Besonders die schweren Bombenangriffe 1945 auf Chemnitz prägten sich dem Gymnasiasten sehr ein. Nach dem Zusammenbruch des 3. Reiches erlebte er als 14-Jähriger die Besatzung durch die Sowjetarmee. In diesen unruhigen Jahren unterstützte er seine Familie mit Nahrungsmitteln durch seine nicht ungefährlichen Hamsterfahrten. Im Dezember 1947 wird er vom sowjetischen Geheimdienst verhaftet, verhört und zu 25 Jahren Zwangsarbeit verurteilt. Lange Zeit wissen seine Angehörigen nicht, was aus dem 16-jährigen Sohn geworden ist. Hans-Georg Günzel wurde nach seiner Verurteilung ins sowjetische Straflager Bautzen verbracht, wo er sechs Jahre bleiben sollte. Ein Straflager, das die meisten Strafgefangenen nicht überlebten (von 27000 überlebten 9000). Seine Erlebnisse in diesen sechs Jahren sind geprägt von Hunger, Schikanen, niedergeschlagenen Aufständen, aber auch von einem Zusammenhalt unter den Mitgefangenen. In dieser Zeit reift sein Entschluss, nach der Haft Pfarrer zu werden und das in der DDR, obwohl er nach seiner Entlassung die Möglichkeit gehabt hätte, nach Westdeutschland umzusiedeln. So holte er nach der Haft in Hermannswerder sein Abitur nach und studierte dann in Leipzig evangelische Theologie. In dieser Zeit lernte er seine zukünftige Frau Christel kennen. Nach seiner Ordination zogen er und seine Frau Christel mit ihrem Sohn Andreas nach Schellerau ins Osterzgebirge, wo er Pfarrer der dortigen Gemeinde wurde. Engagiert und voller Tatendrang schuf er ein lebendiges Gemeindeleben. Sein couragiertes und mutiges Auftreten war häufig nicht im Sinne der DDR-Oberen. Bei allem Widerstand, das er bei seiner Pfarrertätigkeit erfuhr, schaffte er es, eine blühende Gemeinde entstehen zu lassen. Aber auch die Gäste des Ferienortes Schellerhau verstand er durch interessante Dia-Vorträge in die Gemeinderäumen zu holen. Seine Predigten waren weit über Schellerhau beliebt und viele wünschten sich, von ihm sich trauen zu lassen. Er pflegte auch viele Kontakte zu West-Gemeinden. Dass seine Arbeit nicht ungefährlich war, bestätigte sich später bei dem Studium seiner Stasi-Akten. In den Berichten von Hans-Georg spürt man, welchen Repressalien und welcher Willkür die Bewohner der DDR ausgeliefert waren.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 934

Veröffentlichungsjahr: 2025

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Für meine Enkel

Inhaltsverzeichnis

Teil 1: Bis 1960 Jugend und Inhaftierung im Lager Bautzen

1. Einleitung

3. Vater

4. Daheim

5. Der Pimpf

6. Reformrealgymnasium

7. Landverschickt

8. BOMBEN

9. Nachtrag zu Bomben

10. Juden

11. Tante Frieda

12. Rübenau

13. Besiegt

14. Museumsgut oder: „Der Dank des Vaterlandes.“

15. Deutschland ab 1945

16. Nachkriegszeit

17. The Interpreter

18. Hamsterfahrten

19. Der FD-Jodler

20. 1947: mein Schicksalsjahr

21. Verhaftet

22. Untersuchungshaft

23. Bautzen

24. Hunger

25. Weihnachten 1947 und 1948

26. Die Nacht vom 8. zum 9. Mai 1949

27. Überstellung

28. Aufstände

30. Blauer Dunst

31. Darmkatastrophen

32. Verbotene Gegenstände

33. Hugo

34. Don Gustavo

35. Kameraden

36. Pfarrer Mund

37. Tierlein

38. Fluchtgedanken

40. Mein Matador

41. Einkleidung

42. Umwidmung

43. Entlassung

44. Heimkehr

45. Buchbesprechung

46. Der Maler

47. K.-O.-Seminar

48. Der Kaiserspross

49. Frühling

50. Studium Theologie

51. Bar-Keeper

52. Vikar

Teil 2: ab 1960 Pfarrer in Schellerhau

53. Schellerhau

54. Ordination

55. Erste Schritte

56. 36 Jahre Schellerhau

57. 400 Jahre Kirche Schellerhau

58. Farbdias

59. Neuguinea

60. Weltweit

61. Freunde

62. Soldatengräber

64. Mahntafel

65. STASI

66. Trauungen

67. Der Kirchenleiter

68. Partnergemeinde

69. Räuchermännchen

70. Jugendleben

71. Kirchenvorstandswahlen

72. Geld

73. Lieder

74. Edelsteine

75. Literatur

76. Werbung

77. Drucksachen

78. Ostreisen

79. Westreisen

80. Madrid, Teneriffa und zurück

81. Dienstreise

82. Führerschein

83. Witze

84. Veranstaltungs-Verordnung

85. Dürre Baumwipfel

86. Russlandreise

87. Osterweiterung

88. Jugend in der DDR

(

Vortrag im Deutschunterricht eines Enkelkindes)

89. DIE WENDE

90. Nach-Wende

91. Sammeltassen

Hans-Georg Günzels Rede zur Verleihung des Großen Bundesverdienstkreuzes am 10. Juni 2001

Teil 1 Bis 1960 Jugend und Inhaftierung im Lager Bautzen

1. Einleitung

Heute ist Sonntag‚ der 3. März 2002.

Am Vormittag habe ich die Gottesdienste in Struppen und auf dem Sonnenstein gehalten, nach einer ausgiebigen Mittagsruhe dann die mitgebrachte Forsythie in die Vase gebracht, mir den Predigttext für meinen nächsten Gottesdienst hier in Zschachwitz angeschaut, und nun sitze ich hier vor meinem Computer mit dem Vorsatz‚ endlich mit den Aufzeichnungen über mein Leben zu beginnen.

Christel drängt dazu schon lange Zeit. Und da sie selbst Vieles in den letzten Wochen mit großem Fleiß aufgeschrieben hat - für sich selbst, und höchstens für die Kinder und Enkel, wie sie sagt - so will auch ich nicht länger zögern und mit der Schreiberei beginnen.

Es wird ein umfangreiches Werk werden. Und ich bin mir der Problematik des Unterfangens durchaus bewusst. Unsere Erinnerungen sind nicht die Ereignisse selbst, Victor Klemperer hat über Jahrzehnte hinweg täglich Tagebuch geführt. Seine Aufzeichnungen sind einzigartige Zeitzeugnisse. Ich habe niemals Tagebuch geführt und ich kann mich auch an viele frühere Erlebnisse nicht mehr erinnern. Bei Christel ist das anders: Sie weiß noch genau, wann wir bei wem eingeladen waren und wer da noch alles dabei war und was es zum Hauptgang und zum Nachtisch gab und was die Gastgeberin für ein Kleid anhatte. Mir ist die gleiche Einladung total aus dem Gedächtnis entschwunden.

Trotzdem gibt es eine Menge Dinge, die aufzuschreiben mir einfach Spaß machen werden. Ja, das ist letztlich der Grund für meine Schreiberei: der Spaß am Erinnern, - auch gerade dort, wo das Erlebte alles andere als spaßig war.

Vergangenen Montag traf ich Walter Kempowski wieder. Er las in Dresden aus seinem neuesten Buch „Der Rote Hahn" - eine Kollage über die Zerstörung Dresdens. Ich sah Walter zuletzt vor achtundvierzig Jahren‚ als er noch im Lager Bautzen im Kirchenchor sang. Er erkannte mich wieder. Ich hatte als „Kammerbulle”ihm damals einen warmen Pullover verschafft. Walter ist ein berühmter Schriftsteller geworden. Ich habe diese Absicht nicht. Aber vielleicht bekommt einmal später eines unserer fünfzehn Enkelkinder Christels oder meine Aufzeichnungen in die Hand und staunt darüber‚ was die Großeltern alles so erlebt haben.

Ich will einzelne Kapitel schreiben, ohne chronologische Reihenfolge. Dank Computer kann man sie später „auf die Reihe bringen".

2. Mutter

„Liebe Familie Günzel: Es ist Passionszeit. Passionszeit ist Leidenszeit: für euch nun eine ganz besondere Leidenszeit durch den Heimgang eurer lieben Ehefrau, Mutter, Schwester, Verwandten oder Freundin.“

An diesen ersten Satz aus der Beerdigungspredigt von Pfarrer Pollak im März 1947 erinnere ich mich bis heute. Warum? Weil ich viel später als Pfarrer Beerdigungen während der Passionszeit oft ganz ähnlich begonnen habe. Pfarrer Pollak fand dann gute Worte für unsere Mutter und tröstende Worte für uns. An den Fortgang der Beerdigung erinnere ich mich nur noch wie durch einen Schleier: unser Vater mit uns beiden Kindern an der Hand hinter dem Sarg gehend‚ die vielen, vielen Menschen, die Blumen und Kränze. Ein Kranz fiel mir auf, weil er als einziger eine blaue Schleife trug: „Deine FdJ-Gruppe Bemsdorf“.

Es war kalt gewesen an jenem Morgen des 19. März 1947, als Mutter plötzlich aufgehört hatte zu atmen. Wir hatten ein „Vater Unser“ gebetet, dann hatten wir die Fenster aufgemacht‚ „damit die Seele hinaus kann“, hatten uns umarmt und geweint: unser Vater, meine Schwester Anita - noch nicht mal ganz 12 Jahre alt - und ich, fünfzehn Jahre alt.

Fast stärker noch als unser Leid war jedoch die trostvolle Gewissheit, dass Mutter nun keine Schmerzen mehr leiden musste. Zu schlimm waren die letzten Monate und Wochen gewesen.

Doch nun von Anfang an. „Die Lene war die Beste!“ Unzählige Male haben wir - auch meine Frau Christel - diesen Satz gehört von den damals so zahlreichen Verwandten, wenn die Rede auf unsere Mutter kam. Sie war einfach lieb, zu uns – zu allen.

Es war eine sehr große Verwandtschaft. Wenn man im Sommer Ausflüge unternahm, wurde ein ganzer Eisenbahnwaggon reserviert. Es gibt herrliche alte Fotos dieser großen Gruppe: die Herren alle in dunklen Anzügen, manche mit Stehkragen. Auf dem Kopf trug man die „Kreissäge“ (Strohhut). Die älteren Frauen trugen dunkle, knöchellange Kleider, gewaltige Hüte und

Regenschirme. Nur unsere Mutter und einige Cousinen gingen „chic“ - ihnen reichten die Röcke nur bis kurz unters Knie.

Mutter vermittelte in der großen Verwandtschaft, wenn mal jemand mit jemand anderem „Schuss war“ (kennt ihr diesen Ausdruck noch?) - Schuss war mal die Hanne mit dem Max und mal die eine Else mit der andern Else. (Wir hatten vier Elsen.) Mutter wirkte überall ausgleichend. Nie sprach sie bös über andere. Sie war vergebungsbereit und hilfsbereit.

Dank unserer Heizungsfirma waren wir zwar keine reichen‚ nicht einmal wohlhabenden Leute. Aber es ging uns wirtschaftlich eindeutig besser als einem großen Teil der Verwandtschaft. Und so war dann unsere arbeitslose Cousine Erna (meine Patin) bei uns als Kindermädchen, Cousine Hede mit ihren drei Kindern empfing manche Hilfe und vor allem Tante Frieda, die wöchentlich kam, konnte so manches Nahrhafte mitnehmen für ihre drei Jungen und für ihren Bruno. War sie doch praktisch Allein-Ernährerin, denn Bruno war immer noch arbeitslos, als alle anderen längst wieder Arbeit hatten. „Der trank doch so!“ hatte Inge auf Teneriffa mal in einem Nebensatz gesagt. Aber davon habe ich als Kind nie etwas bemerkt.

Über unseren Vater werde ich auch noch schreiben. Auch ihm bin ich sehr dankbar. Er war täglich unterwegs für unsere Firma. Unsere Mutter machte die gesamte schriftliche Arbeit: Buchführung, Lohnauszahlung, Geldverkehr und alle Korrespondenz.

Als unsere Mutter im Krieg mal Vater bedauerte, weil er frühmorgens zeitig den schweren Rucksack schulterte‚ um selbst auf dem überladenen Motorrad zum Kesselreinigen zu fahren, weil es die immer weniger Arbeiter nicht schafften (einer nach dem anderen unserer Leute wurde „zum Heeresdienst einberufen“), lachte Vater nur: „Immer noch besser als draußen im Schützengraben liegen!". Vater hatte den I. Weltkrieg mitgemacht.

Die Seele unserer kleinen Familie war ohne Zweifel unsere Mutter. Sie hatte uns Kinder spät gehabt: 36 war sie 1931 bei mir und 40 dann 1935 bei meiner Schwester Anita.

Oft erzählt wurde im Familienkreis, wie bei der Hochzeitsfeier am 29. Januar 1929 ein Verwandter unsere Mutter ansprach: „Lene, du sollst mal für einen Augenblick rauskommen.“ - Ahnungslos verließ Mutter für einen Augenblick den Festsaal, - und wurde draußen „gekidnappt“. Sie fand sich dann (1929!!) in einem Auto wieder, samt vielen warmen Sachen, und ab gings nach Oberwiesenthal. Dort hatte unser Vater alles für die Flitterwochen vorbereitet. Nur eben: während unser Vater als Junge im Erzgebirge in Rechenberg-Bienenmühle auf Fassdauben die Hänge hinuntergedonnert war. (Skier gab es um 1900 noch nicht - jedenfalls nicht für Erzgebirgsjungen: man nagelte ein Stück Leder auf die Mitte einer Fassdaube und ab gings!) - Während also unser Vater die Pisten in Oberwiesenthal ohne Mühe schaffte, war Mutter „des Skifahrens ungewohnt“, um das mal wohlwollend zu umschreiben.

Mutter erzählte: einmal war sie wieder gestürzt und schaffte es einfach nicht, wieder aufzustehen. Vorbeifahrende riefen ihr zu „Beine zum Hang!“ „Beine zum Hang!“ Mutter dachte: was meinen die nur: Beine zum Hang? Dann kam sie doch darauf, dass sie sich erst mal drehen musste: sie hatte die Beine noch bergwärts und der Kopf war unten. - An der Stelle erzählte dann meist unser Vater weiter: „Als sie dann endlich unten ankam‚ hatte ich längst Kaffee getrunken.“

Die Ehe unserer Eltern dauerte nur achtzehn Jahre, aber sie war glücklich. Neulich kam mir ein Brief wieder in die Hand, den mein Vater schrieb „als er 1940 in Westpreußen erfuhr, dass seine u.k. Stellung genehmigt sei und er aus der Wehrmacht freigestellt würde. Der Brief ist so voller Glück auf das baldige Wiedersehen mit unserer Mutter, dass wir Heutigen ein wenig nachvollziehen können, was es im Kriege bedeutete, zurück in die Heimat zu dürfen.

Unsere Mutter wurde 1895 als letzte von acht noch lebenden Kindern (insgesamt waren es dreizehn) in Chemnitz geboren. Ihren Vater - meinen Großvater habe ich nicht kennengelernt. Er starb schon 1913, als Mutter 18 war. Er war im Revolutionsjahr 1848 geboren und schon in den sechziger Jahren nach Chemnitz gekommen. Bei „Hartmanns“ (Lokomotiven und Maschinen)verdiente er in der Stunde einen Groschen mehr als vergleichbare Arbeiter. Großmutter – mehr als dreißig Jahre Witwe - starb mit 92 Jahren 1944. Sie war eine kleine‚ leise Frau. Wenn wir sie besuchten, mahnte unser Vater: „Mutter, gönn dir was, brate dir mal ein Stück Fleisch: du kannst dir’s doch leisten!“ Aber Großmutter kochte sich nur zwei kleine Kartoffeln in einem winzigen Töpfchen und eine Handvoll Gemüse.

Unsere Mutter war in allen acht Schuljahren Klassenbeste. In ihrem Zeugnisheft sind nur Einsen oder höchstens mal eine 1 B oder 2 A. Ihr Aufsatzheft zeigt eine Schrift: wie gehauen und gestochen! (Schönschreiben gibt es ja nicht mehr! Wenn ich da an die „Klaue“ etlicher unserer Enkel denke, - o je!) In einem Aufsatz beschreibt Mutter einen Klassenausflug mit der Eisenbahn nach Mittweida. Das war 1908. Da heißt es: „Auf dem Marktplatz in Mittweida stand ein ganz großes Automobil. So etwas haben wir noch nie gesehen. Solch ein Automobil nennt man Omnibus, weil da alle Leute einsteigen und mitfahren können. Die Leute müssen aber für die Fahrt etwas bezahlen. Ich würde auch gern einmal mit einem Omnibus fahren.“

Die große Schweizer Speditionsfirma Züst & Bachmeier hatte eine wichtige Filiale am Neumarkt in Chemnitz. (Das Haus ist 1945 total weggebombt worden.) „Ruß-Chamtz“ - wie die Stadt wegen ihrer vielen Schornsteine spöttisch genannt wurde, war mit seinem Umland einer der wichtigsten Industriestandorte in Deutschland. Bei Züst & Bachmeier war Kurt‚ der ältere Bruder unserer Mutter, Direktor. Unser Onkel Kurt ist später mal ein eigenes Kapitel meines Erinnerns wert. Jetzt nur so viel: dass ein von Haus aus mittelloser Arbeiterjunge nach 8 Jahren Volksschule sich nur durch Selbststudium, Weiterbildung, Fleiß und Leistung bis zum Direktor einer so wichtigen Filiale einer führenden Schweizer Firma hocharbeiten konnte, wirft ein Schlaglicht auf die sozialen Verhältnisse kurz nach der Jahrhundertwende um 1900. Es stimmt einfach nicht, dass Arbeiterkinder chancenlos waren.

Onkel Kurt hat unsere Mutter gefördert. Unsere Mutter lernte bei Züst & Bachmeier, wurde Sachbearbeiterin, eignete sich Steno und Schreibmaschine, wurde Stenotypistin und schließlich Sekretärin. Mutter lernte italienisch, denn die Stammfirma war in Lugano in der italienischen Schweiz. Im Bücherschrank unserer Mutter waren eine Menge italienischer Bücher. Die Langenscheidt-Wörterbücher deutsch-italienisch und umgekehrt sind erst durch die Flutkatastrophe in Dresden vor zwei Jahren vernichtet worden‚ als unser Keller überflutet war.

Später, im Krieg, hat Mutter gelegentlich auch für andere übersetzt: die Italiener waren ja (allerdings nur bis 1943‚ dann haben „die Itaker“ die Seite gewechselt. (Rede: „wer solche Verbündete hat, braucht eigentlich keine Feinde mehr!‘‘) unsere Verbündeten und es fehlten überall Leute mit Italienisch-Kenntnissen. - Das war von 1939 bis 1943.

Viel früher während der Inflationszeit 1922 - 1923 ging unsere Mutter in das Stammhaus nach Lugano. Von dieser Zeit in der Schweiz schwärmte sie später noch immer. Da die Geldentwertung immer schneller ging, konnte sie mit den verdienten „‚Fränkli“ - Schweizer Franken ihre Mutter in Chemnitz und noch andere Schwestern unterstützen. Dann konnte sie sogar noch ihre Mutter in die Schweiz einladen.

Wir haben Fotos, auf denen Großmutter (in langen schwarzen Kleidern) mit Mutter am Fuß des Monte Salvatore sitzt. Auf anderen Fotos füttert Mutter die Tauben am Mailänder Dom. „Der ist ganz aus Marmor“, sagte sie oft. In meinem Beitrag „Nachkriegszeit“ ist auf Seite 4 schon einiges vom „Kaffeekränzchen“ berichtet. Das war noch bis in den Krieg hinein fester Programmpunkt unserer Mutter.

Einmal in der Woche trafen sich reihum unsere Tanten und einige Cousinen, die ja alle viel älter sind als wir. Zu diesen zwei Generationen kamen noch die „Irmscher-Tante“ und eine Frau Schale aus dem Nebenhaus. Bei uns fand das Kränzchen im hinteren Zimmer statt. Anita und ich hielten uns dann oft in dem kleinen Flur davor auf, um einiges mitzukriegen. Es wurde unheimlich viel geschnattert, gelacht, kannenweise Kaffee getrunken und Berge an Kuchen verspeist.

Als der Krieg begann, hob unsere Mutter Geld vom Konto ab und kaufte große Mengen an guter Seife, Waschpulver, Kosmetika, aber auch Kaffee und Konserven. Sie hatte ja den Ersten Weltkrieg als junges Mädchen erlebt und wusste: das alles würde es bald nicht mehr geben. So konnten wir uns noch jahrelang mit richtiger Seife waschen, als es längst nur noch Tonseife gab.

Bei Züst & Bachmeier arbeitete Mutter bis zu meiner Geburt. Zu ihren Aufgaben gehörte unter anderem das Öffnen der Post und die Weitergabe an die Verantwortlichen. Damit bekam Mutter die Briefe als Erste in die Hand - und hat immer die Briefmarken ausgeschnitten. Ich habe dann später große Beutel ausländischer, auch überseeischer, Briefmarken sortiert‚ abgeweicht und zum Teil in ganze Päckchen gestapelt. - Als bei Kriegsbeginn 1939 viele Mitarbeiter der Firma eingezogen wurden‚ hat man Mutter noch einmal in die Firma geholt. Da mussten wir Kinder uns über den Mittag hinweg selbst versorgen.

Kolportiert wurde oft eine Geschichte aus dem Ende der zwanziger Jahre. Mutter war an einem Morgen noch arg verschlafen, als der Wecker klingelte. Ist es denn schon so weit? Ja, auch ihre Armbanduhr mahnte zum Aufstehen. An der Küchenuhr sah Mutter‚ dass sie - wie immer - nur noch wenig Zeit zu ihrer Straßenbahn hat. (Sie war ein Abendmensch‚ las noch oft bis in die Nacht. Früh hatte sie ihre Schwierigkeiten.) Ihr kam es noch so dunkel vor, als sie zur Straßenbahn ging. Irgendwas war anders an diesem Morgen‚ sie wusste nur nicht was. Die Bahn fuhr an der Lutherkirche vorbei. Da ging die Uhr falsch: da war es erst halb sieben. Mutter fuhr immer halb acht hier vorbei. Als die Bahn um die Ecke der Kronenstraße in den Altmarkt einbog, konnte Mutter die große Uhr des Neuen Rathauses sehen. Da „schoss Mutter das Blättchen“ - auch die Rathausuhr zeigte halb sieben! Es war der erste April!!! Und da hatte unser Vater seine liebe Frau eine Stunde zu früh ins Büro geschickt! - Zum Glück hatte Mutter einen Schlüssel für die Firma. Sie machte es sich an ihrem Schreibtisch mit einem Modejournal gemütlich. Viel später kamen die ersten Mitarbeiter. Mutter war dafür bekannt, dass sie immer kurz vor Bürobeginn kam. Umso erstaunter waren die Kollegen: „Nanu - Frau Günzel - schon da?“ „Frau Günzel: heute so zeitig?“ Das wiederholte sich bei jedem Kommenden. - Mutter wartete, bis alle da waren und gab erst dann den Grund ihres frühen Kommens an. Ein Jahr später am 1. April haben das dann einige Kollegen mit ihren Eheliebsten versucht.

1940 hatte unsere Mutter ihre erste Brustkrebs-Operation. Die Namen Professor Lahm und Professor Lot kann ich heute noch nicht richtig zuordnen. Jedenfalls war unsere Mutter in einer Privatklinik auf dem Kaßberg und irgendwo habe ich auch die Liquidation eines Professors mal gesehen. Für uns Kinder war die Krankheit unserer Mutter eine Episode.

1943 waren wir in den Ferien in Salesel an der Elbe‚ - das ist zwischen Aussig und Leitmeritz im Böhmischen. Dann hieß es: Mutter muss nochmal in die Klinik. Da muss noch „ein kleiner Eingriff“ gemacht werden. Dieser kleine Eingriff war dann in Wahrheit eine noch viel größere Operation. Wir Kinder haben auch das nicht weiter ernstgenommen, aber unser Vater hat sich wohl damals schon schlimme Sorgen gemacht.

1946 dann war in der Ostzone Typhusimpfung. Erscheinen war Pflicht. Mutter fragte, ob bei ihrer Krankheit die Impfung nicht gefährlich sei. Das wurde verneint. Von wem? Von einem Impf-Arzt oder nur von einem Sanitäter? Jedenfalls brach bald nach der Impfung der Krebs wieder aus und wurde über das Jahr 1946 hinweg immer schlimmer. Besonders traurig war für uns das Weihnachten 1946. Wussten wir doch: es wird das letzte gemeinsame Weihnachten sein.

Mutter gehörte zur „Büchergilde Gutenberg“. Da musste man monatlich einen festen Betrag zahlen und konnte sich dann aus einem breiten Angebot Bücher zu einem Vorzugspreis auswählen. Wir hatten Schränke voller Bücher, die unsere Mutter aus Zeitmangel nie lesen konnte. Jetzt erst in ihrer Krankheit hatte sie Zeit und las viel.

Je weniger Mutter tun konnte, desto mehr mussten wir einspringen: am meisten die noch nicht einmal zwölfjährige Anita. Zum Glück war sie rechtzeitig bei Mutter in die Lehre gegangen: sie konnte kochen‚ nähen‚ mit Staubtuch und Scheuerlappen umgehen und vieles andere.

Unser Vater war in der Firma voll ausgelastet. Ich war zuständig für das Heranschaffen der Lebensmittel und musste dafür auf wochenlange Ernährungsreisen bis hinauf in die Lüneburger Heide fahren.

Anfang 1947 kam Mutter zum Liegen. Die breite Couch in unserem Wohnzimmer wurde zum Krankenlager. Die Schmerzen wurden immer schlimmer. Unserem Vater wurde es immer schwieriger, die nötigen Schmerzmittel zu besorgen. Normale Mittel halfen bald nicht mehr. Morphium und Opium konnte man auf normalem Wege auch nicht nur eine einzige Ampulle bekommen. Es hatte zwar große deutsche Heeresbestände gegeben, aber die liefen nur über den Schwarzmarkt. Es glich einem Sieg‚ wenn es Vater wieder gelungen war, zehn Ampullen Morphium aufzutreiben. Die eigentliche Pflege wurde in der letzten Zeit von einer Krankenschwester übernommen‚ die im Nebenhaus am Heimgarten wohnte. Ich war stolz, wenn ich auch für sie und ihre beiden Kinder etwas zu Essen herbeibringen konnte. Dass Mutter bis zu ihrem letzten Tag Narkotika hatte, grenzt an ein Wunder.

Dann - das war wohl schon Anfang März, schrieb Mutter auf wertvollem Vorkriegs-Büttenpapier Briefe. Ich fragte: „An wen schreibst du denn da?“ „An euch alle nochmal!“ - Es war eine ernste, aber erfüllte Zeit. Als der Pfarrer kam‚ waren wir Kinder nicht dabei. Dann sah ich, ein oder zwei Tage vor ihrem Tod, dass sie keinen Ehering mehr trug. Sie hatte ihn an unseren Vater zurückgegeben. Aber auch das war nichts für uns Kinder.

Trotz aller Schmerzen war Mutter unsagbar tapfer. Anita hatte sich ihre langen Zöpfe abschneiden lassen und trug nun eine kurze, jugendliche Frisur. Mutter sagte: „Nun kann ich mir sogar noch vorstellen‚ wie du als junges Mädchen aussehen wirst!“

Mutter starb im Glauben. „Der liebe Gott wird euch beistehen‚ auch wenn ich nicht mehr bei euch sein kann!“

Ich bin überzeugt, dass vieles Gute in meinem Leben und dem meiner Schwester Anita durch unsere Mutter zu uns gekommen ist.

Dresden‚ 8. Januar 2005

3. Vater

Von meinem Vater wird in etlichen meiner Beiträge viel berichtet werden: wie er das Ausbrennen der Heizkessel erfunden hat, wie er als Gefreiter eine Gruppe Rekruten exerzierte, wie er bei der Heimatflak war. Auch bei den Berichten über unsere Mutter, das Kriegsende und die Nachkriegszeit wird mein Vater immer wieder genannt. Trotzdem möchte ich auch ihm noch ein paar dankbare Seiten widmen.

Nur unser Andreas kann sich an den „Opa mit Hupe“ noch erinnern. Die Hupe war ein Gummiball an einem Inhalator, den Andreas drücken durfte, wenn Opa zu wenig Luft kriegte. Unser Vater litt an einem schweren Lungen-Emphysem. Leider bekam ihm die leichte, scharfe Luft in Schellerhau in unserer Höhe von 800 Metern nicht gut. Wir hätten ihn oft gern noch etwas länger bei uns gehabt, aber nach wenigen Tagen bat er dann meist: „Junge, fahr mich bitte wieder runter nach Chemnitz, da ist die Luft für mich besser.“

Unsere Charis hat keine Erinnerung mehr an ihn, denn sie war erst knapp zwei‚ als Vater im Mai 1964 verstarb. Gibt es Schicksalszahlen im Leben eines Menschen? Unser Vater sagte oft, seine Schicksalszahl sei die 97. Er war 1897 geboren. - Nun weiß ich heute leider nicht mehr, wo überall die 97 in seinem Leben eine Rolle gespielt hat. Er zählte da einige Beispiele auf. Eingezogen wurde er 1940 dann jedenfalls zum Landesschützenbataillon 397. Als unsere Mutter gestorben war, hatte Vater auf dem neuen Friedhof in der Abteilung 20 eine schöne Doppelgrabstelle mit Halbschatten ausgesucht. Als wir die Stelle dann herrichteten, sahen wir, unsere Mutter liegt auf Stelle 98, er wird auf Nummer 97 liegen.

Geboren wurde Vater in Rechenberg-Bienenmühle. Dort war Großvater bei der Reichsbahn. Vater hatte zwei Schwestern: Else „ging mit dem Jahrgang“, sie war 1900 geboren‚ Friedel war Jahrgang 1903. Es muss eine frohe, unbeschwerte Kindheit gewesen sein. Vater hatte viel Liebe zur Natur. „Hör mal, da singt ein Rotkehlchen!“ Vater kannte die Stimmen aller Vögel. Alles, was der Wald bot, leistete damals einen wichtigen Beitrag auf dem Küchenzettel.

Preiselbeeren konnten wir manchmal verkaufen. Da kamen Aufkäufer aus der Stadt. Das gab dann einen Groschen Taschengeld. Die Heidelbeeren wurden mit dem „Kamm“ geerntet. Später hat man das verboten. (Ich erinnere mich: als wir 1944 die ertragreichen Wälder auf der böhmischen Seite Richtung Kühnheide abernteten, haben wir uns doch wieder aus Blechstücken Heidelbeer-Kämme gefertigt. Ein Nachbau erfolgte dann noch einmal in Schellerhau: da hingen zwei solcher Kämme noch lange in der Werkstatt. Benutzt haben wir sie wohl kaum.)

Die Pilze, ja, die Pilze! Jetzt weitet sich dieser Bericht sofort auch auf meine große Sammelleidenschaft aus. Aber das macht ja nichts, ich schreibe ja auch zu meinem eigenen Vergnügen.

Zehn Euro Belohnung winken demjenigen, der mir den gesamten Text des „Schwamme-Liedes“ verschafft. Ich bekomme es nicht mehr zueinander.

„Pack de Schwammetücher ei - un derweile muss der Kaffee fertig sei.“ Für alle Nicht-Erzgebirger sei erklärt: Pilze heißen im Erzgebirge Schwämme, die aber Schwamme ausgesprochen werden. Der Refrain jedenfalls lautet: „Ja, de Schwamme, Schwamme‚ Schwamme‚ die sei gut! War viel Schwamme isst, der spart das teire Bruut. Schwamme, Schwamme aß ich gern fürs ganze Labn, ja es kann ka schennres Zugemüs net gabn!“

Pilze anstelle des „teuren Brotes“ - es war ein einfaches‚ aber gesundes Leben, das unser Vater bis zu seinem elften Lebensjahr im Erzgebirge führte. Natürlich kannte er alle Pilze. Als wir im Sommer 1944 gemeinsame Wochen in Rübenau verbrachten, sagte Vater: „Bring nur mal von jeder Sorte‚ die du nicht kennst zwei, drei Stück mit!“ Es war noch ein wenig früh im Jahr: ich fand nur wenige Maronen (Braunhedeln), Steinpilze wohl gar nicht. Aber Vater zeigte mir, dass man die meisten „weichen Schwamme“ essen kann: die Eierschwämmchen und Schafpilze, Ritterlinge und Mohrenköpfe, die Täublinge, Reizker und Parasole, Anistrichterlinge und viele andere‚ die (welch ein Glück!)- kein Mensch nimmt, die aber zum Teil ganz vorzügliche Speisepilze sind.

An jedem Nachmittag band ich einen großen Korb auf den Gepäckträger meines Fahrrades, an den Lenker kam ein kleiner Korb zum Sammeln. Ich kannte die fetten Stellen. 80% aller Fundstücke waren Perlpilze, die wir Waldchampignons nannten. Die konnte man in manchen Stauden buchstäblich „mit der Sense ernten”. Aufpassen musste man freilich, denn mittenmang wuchsen auch die Knollenblätterpilze und Pantherpilze. Die schmecken zwar auch‚ aber man kann sie nur einmal essen. - Die meisten Schwämme fand ich in den „Stauden“‚ dem jungen Fichten-Dickicht, das ich im Knieen Zeile um Zeile durchstreifte. Kleine Kefle ließ ich stehen: du kommst morgen erst mit! Es mag unglaublich klingen, aber nach einer Stunde war mein großer 20-Pfund-Korb voll. Das Putzen mussten die Frauen machen‚ - Anita, erinnerst du dich noch? Ein wenig Fett lieferte der Bauer, der Eilenberger Willy. Dann schmorte auf dem mit Holz geheiztem Herd eine Riesenpfanne, die dann von der ganzen, großen Gesellschaft verspeist wurde.

Die Leidenschaft für Pilze ist mir bis heute geblieben. Natürlich kann man längst herrliche, getrocknete Pilze im Kaufmarkt in den Einkaufswagen werfen. Aber das macht keinen Spaß. Ich freue mich schon wieder auf die nächste Saison: auf die Reizker aus Ammelsdorf und die Ritterlinge in der Nähe von Struppen. Mein liebes Weib guckt zwar immer skeptisch, was ich da so anbringe. Sie meint, ich solle lieber Steinpilze bringen. Aber da hatte ich die richtige Stelle noch nicht gefunden.

Von unseren vier Kindern hat am ehesten Charis da etwas von mir geerbt. Letzten Oktober waren wir anlässlich einer „Fuchsjagd‘“ nahe Saal mal eine halbe Stunde im Nadelwald. Der Erfolg war mäßig. Liebe Enkel, verzeiht, wenn ich jetzt nicht jeden von euch nennen kann. Manch einer von euch hat mit mir schon Pilze gefunden, sogar im Park von Pillnitz. Aber mit Malte zusammen habe ich mal eine tolle Stelle gefunden: An der Straße von Steinbeck nach Wriezen macht die Straße nach einem knappen Kilometer im Wald einen kleinen Knick. Deutlich erkennt man noch eine Geschütz-Stellung aus den letzten Tagen des Krieges. Von dort nach links oben im Wald hatte der Förster Salzsteine fürs Rotwild auf Pfosten angebracht. Ringsum standen Massen von Maronen. Leider kamen wir um etwa eine Woche zu spät: die meisten waren schon im Zerfließen. Also, Malte, geh im August mal dorthin und vergiss die Sense nicht!

Nach diesem Exkurs kehre ich nun zu unserem Vater zurück.

Da waren dann noch die Forellen, die es im Bachbett massenhaft gab. (Gemeint ist der Oberlauf der Freiberger Mulde, die aus dem Böhmischen kommt.) „Forellen schwimmen immer flussauf. Du musst aufpassen, unter welchen Stein am Rand sie huschen. Dann brauchst du zwei Hände: eine Hand vorn zum Sperren, die andere zum Zugreifen. Das muss schnell gehen. Die Forelle ist glitschig, aber wenn du Glück hast, hast du sie!“ Dass die „Fischerei-Gerechtsame“ um 1900 nicht in den Händen der Jungen lagen, dürfte klar sein. Es hat sie wohl wenig gekümmert. Auch von Krebsen wusste unser Vater zu berichten.

Nur mit Vorbehalt schreibe ich auch die Sache mit den Spatzen auf. Ich weiß nicht, ob unser Vater jemals Spatzen gefangen hat oder ob er selbst davon nur gehört hat. Wer jemals gegen südländische Zugvogel-Fresser protestiert hat, auch jeder Tierschützer oder Vogelfreund blättere jetzt bitte eine Seite weiter: Jedenfalls gab es in Bienenmühle jede Menge Spatzen. Auf einem Oberboden füttere man sie mit ein paar Handvoll Körner einige Zeit an. Dann stelle man ein großes Sieb mit einem Stäbchen auf „kipp“. Unten am Stäbchen ist ein langer Faden. Wenn genügend Spatzen unter dem Sieb sind, wird gezogen. Die flatternden Spatzen werden einer nach dem andern mit der Hand gefangen. Ihr Tod ist schnell und schmerzlos: das geht wie bei den Tauben, die von vielen Jungen gezüchtet wurden. - Ein Sieb voller Spatzen macht zwar nochmal viel Arbeit‚ ergibt aber dann eine opulente Fleischmahlzeit. - Aber noch einmal, davon hat Vater vielleicht nur erzählt.

Einen Taubenschlag hatte jeder Junge‚ und auch die Karnickel waren wichtig für die Fleischversorgung.

Als unser Vater 11 Jahre alt war, wurde Großvater befördert und nach Chemnitz-Hilbersdorf versetzt. Vater wohnte nun auf der Lichtenwalder Straße 6, wo wir später die Großeltern und Friedel noch oft besuchten. Aus der Bienenmühler Zeit nur noch eine Notiz. Als Vorschulkind durfte er erstmals in die „große Stadt“ Freiberg. Da sah er staunend eine Litfaßsäule. Vater fragte: „Wohnen da auch Leute drin?“

Bienenmühle‚ wo er als Junge „gestromert war“, blieb zeitlebens für unseren Vater ein Stück Paradies. Der Übergang von der Dorfschule zur Schule in Chemnitz muss für Vater nicht ganz einfach gewesen sein. „Klassenerster wie eure Mutti war ich nie!“

Eine Tischlerlehre ging schief, weil der Meister pleite machte. Es folgte eine kaufmännische Lehre, aber da begann dann schon der Erste Weltkrieg. Vater war im Westen, das muss schlimm gewesen sein. Zum Glück kam er dann zu Mackensen und dann ging es nach Rumänien. Generalfeldmarschall Mackensen habe ich noch in der Wochenschau gesehen‚ als er im Zweiten Weltkrieg mit über neunzig Jahren kerzengerade zu Pferde saß.

Die Österreicher kamen in Rumänien nicht zurecht. Sie kamen wohl nirgendwo zurecht. Es hieß: „Die Aufgabe der kaiserlichösterreichisch-ungarischen Armee besteht darin, den Feind solange aufzuhalten‚ bis Militär eingetroffen ist.“ Mit dem Militär waren die Deutschen gemeint. Erst durch die große Flut vor zwei Jahren sind zwei große, weiß-braune Fotos verlorengegangen. Das eine zeigt Vater inmitten einer großen Gruppe von Sinties: allesamt barfuß‚ die Kinder nackt, die Erwachsenen spärlich mit ein paar Fellen bekleidet. Auf dem anderen Bild stand Vater als Ordonanz etwas abseits von einer Gruppe von Offizieren. Ringsum ein rumänisches Dorf: elende Holzhütten, statt einer Straße ein schlammiger Weg. Als im Zweiten Weltkrieg die Rumänen unter Antoneskou mit uns gegen die Russen marschierten, sagte Vater: „Na, da haben wir ja schöne Verbündete!“

Nach dem Krieg war Vater dann noch bis 1919 bei einem Freikorps im Baltikum. „Das war für uns noch einmal eine gute Zeit. Wir wurden von den Rittergutsbesitzern verpflegt, hatten Schinken und Fleisch‚ als ganz Deutschland hungerte. Von den Bolschewiken haben wir nichts gespürt. Die hätten es sich auch sehrüberlegt, ob sie es mit uns aufnehmen wollten.“ Das war wohl die Zeit, als er zum Unteroffizier befördert wurde. Papiere hatte er darüber nicht mehr, nur ein Foto mit den Tressen. Darüber wird anlässlich seiner u.k.-Stellung 1940 noch berichtet.

In den zwanziger Jahren machte Vater dann die Erfindung mit dem Ausbrennen der Niederdruck-Dampfkessel. Das ließ er sich patentieren. In dem Beitrag „Nachkriegszeit“ habe ich das beschrieben. Vater musste sehr fleißig sein, aber wir kannten keine Geldsorgen.

Sonntags ging Vater gern mal zum Fußball. Obwohl er mich im Vorschulalter manchmal mitnahm, hatte ich dafür keinen Sinn. So etwa einmal im Monat ging er sonntags vormittags ins „Deutsche Eck“ an der Einmündung der Kronenstraße in den Markt zum Frühschoppen. Dort wurde dann Skat gespielt und palavert. Vater war ein großer Skatspieler. Ich führe seine Tradition weiter und freue mich, dass auch unsere Enkel in diese Fußstapfen treten.

Auch da nahm Vater mich manchmal mit. Ich bekam immer eine große Tüte „Mannabis.“ - das waren kleine, fünfpfenniggroße Makronen. Die schmeckten ganz toll. Manchmal hatte Herr Michael aus Adelsberg seine Bulldogge mit. Die lag dann unter dem Tisch und bekam ab und zu vom Ober eine Bockwurst hinuntergereicht. Mit der Bulldogge konnte ich spielen. Trotzdem war es mir langweilig und ich wollte später nicht mehr mit.

1940 war Vater ein reichliches halbes Jahr bei den Landesschützen. Das Bataillon hatte nicht einmal richtige, deutsche Militärstiefel, sondern lief in französischen Schuhen mit Wickelgamaschen umher. Auch die Gewehre waren französischer Herkunft und hatten schon im Ersten Weltkrieg geschossen. Hätte man diesen Helden noch einen französischen Helm mit Mittelraute aufgesetzt: kein Mensch hätte sie für deutsche Soldaten gehalten.

Nach der Grundausbildung kam das Bataillon zur Gefangenenbewachung nach Westpreußen. Das Dorf hieß Patschkau, die nächste Stadt war Marienwerder. Bei einer Frau Lydia Kuhn war Vater in Quartier. Sie schickte uns später noch bis 1944 Pakete, die unsere Eltern sehr großzügig bezahlten. Die Kartons waren innen mit Holzstäbchen abgestützt und mit Häcksel gefüllt. Dazwischen lagen die Eier. Nur ganz selten war mal eines kaputt. Einige Male brachte ein Chemnitzer Urlauber für uns eine Gans oder Ente mit. Als die Russen näher rückten, boten wir der Lydia und ihrem Mann an‚ bei uns Zuflucht zu suchen. Aber wir haben niemals wieder etwas von denen gehört und müssen annehmen‚ dass sie umgekommen sind oder verschleppt wurden. Das Bewachen der Franzosen und Belgier war eine gemütliche Sache. Vater erzählt: „Einmal hatten wir abends noch ein wenig gefeiert. So war ich am nächsten Morgen spät dran, als ich das Haus aufschließen musste, in dem die Gefangenen schliefen. Die rückten früh zur Arbeit aus. Ich rief vom Fenster aus einen Jungen herbei. „Lass doch mal die Gefangenen heraus!“ Und warf ihm den Schlüssel runter. Als ich mich weiter anzog‚ dachte ich: wo habe ich denn bloß mein Gewehr? In der Ecke stand es nicht. Gestern hatte ich es noch. Während ich noch überlege, wo das Gewehr abgeblieben sein könnte, kommt der Trupp Gefangene die Dorfstraße heraufmarschiert. Und ich traue meinen Augen nicht: der letzte Gefangene trägt mein Gewehr - geladen mit fünf Schuss scharfer Munition!“

Während die Gefangenen auf dem Feld arbeiteten‚ hielt sich Vater in einem Schäferwagen auf. „Die ganze Bewacherei war nur ein Witz! Ich konnte sie niemals alle im Auge haben. Einmal war ich wieder in meinem Wagen eingeschlafen. Da kam ein Gefangener herein: se lever! aufstehen! Schnell! - Als die Offiziersstreife am Karren angelangt war, hatte ich mein Gewehr geschultert und machte zackig Meldung: „Gefreiter Günzel mit 28 Gefangenen bei der Arbeit!“

Schon vom Ersten Weltkrieg her sprach mein Vater ein wenig Französisch und konnte sich mit den Poilus gut verstehen. Während mein Großvater noch im hohen Alter „Helfer“ in der Trinitatisgemeinde Hilbersdorf war und auch die Großmutter öfter mal zur Kirche ging, nahmen unsere Eltern nur wenig am Gemeindeleben teil. Am Heiligabend gingen wir Kinder mit Vater zur Christmette, während Mutter alles richtete. Dass Vater trotzdem kein ungläubiger Mensch war‚ merkten wir bei besonderer Gelegen heiten: als wir 1945 von Olbernhau allein mit dem Zug zurückfahren mussten und Vater mit Richter Georg die Handwagen zu Fuß ziehen musste‚ sagte er „Geht mit Gott!“.

Es war für unseren Vater natürlich ein schwerer Schock‚ als ein halbes Jahr nach dem Tode unserer Mutter ich von den Russen verhaftet wurde. Ich hatte in den kommenden sechs Jahren auch immer ein schlechtes Gewissen, dass ich ihm durch meine politischen Aktivitäten solchen Kummer bereitet hatte.

Von 1947 bis Frühjahr 1949 wusste Vater nicht, ob ich noch am Leben bin. Dann durften wir erstmals schreiben, aber nicht mitteilen, wo wir uns befinden. Ein halbes Jahr lang, solange wir noch unter russischer Bewachung waren, durften wir unbegrenzt Post erhalten. Etliche Wochen nach unserem ersten Brief kamen die ersten Säcke mit Antwortpost auf den Saal. Das war ein ganz zwiespältiger Tag: etliche von der Kriegszeit her Gefangenen hatten vier Jahre keine Nachricht von zu Hause. Da waren liebe Menschen verstorben. Ehefrauen hatten sich scheiden lassen: manch einer zog sich mit seinen Briefen in seine Koje zurück und weinte. - Ich hatte gute Post. Allerdings bekam ich nicht die zuerst geschriebenen Briefe, sondere spätere kamen vorher in meine Hand. Da musste ich mir manches zusammenreimen. Vater hatte wieder geheiratet und wohnte jetzt in Adelsberg. Ich hatte eine Stiefmutter und auch eine Stiefschwester dazu, die ein wenig jünger als Anita war.

Nachdem die Deutschen uns zur Bewachung übernommen hatten‚ durften uns Angehörige auf eine halbe Stunde im Torhaus besuchen. Ich sah nach mehr als vier Jahren unseren Vater wieder. Er war sehr gealtert und war auch nicht mehr gesund. Die Besuche waren für die Angehörigen viel‚ viel schwieriger als für uns. Wir „kannten den Betrieb“, waren seit etlichen Jahren im Zuchthaus Zuhause. Uns machte das Türenschließen und Gitterrasseln nichts aus. Die Besucher waren fix und fertig, ehe sie uns überhaupt sahen. So kam es, dass nicht die Besucher uns Mut zusprachen, wie man es vermuten sollte, sondern wir hatten alle Mühe, die Besucher ein wenig zu trösten.

Kurz vor dem 17. Juni 1953 erfuhr unser Vater durch Zufall‚ dass auch er verhaftet werden soll. Vater floh nach Württemberg.

Als ich 1954 aus Bautzen entlassen wurde‚ tauschte ich nach einigen Monaten meinen Ausweis gegen einen „Interzonen-Zettel“ ein‚ um Vater zu besuchen. Das ging damals problemlos. Dass die Behörden keinesfalls mit meiner Rückkehr rechneten, ersah man daran, dass meine Stiefmutter keine Lebensmittelkarten für mich mehr bekam.

Das Wiedersehen geschah auf dem Hauptbahnhof Stuttgart. Vater holte mich vom Zug ab. Das erste Wort war: „Gut, dass du hier bist, Junge, du bleibst jetzt hier, gehst nie wieder zurück zum Russen!“

Es war für meinen Vater eine herbe Enttäuschung, als ich nach sechs Wochen doch zurückfuhr. Aber ich hatte mich entschieden: ich will Pfarrer werden, nicht in Württemberg, sondern in Sachsen, wo ich dringend gebraucht werde. Vater hatte für mich vieles vorbereitet: ich sollte ein Sonder-abitur machen und dann in Tübingen, in Heidelberg oder anderswo studieren.

Vater hatte auch schon Haftkameraden von mir ausfindig gemacht: in der Stadt Reutlingen traf ich neun ehemalige Kameraden vom Bautzner „Jugendsaal“ wieder. Ich wurde mit großem Hallo empfangen. „Mensch, toll: du bist der Zehnte von uns!“

„Willst du wirklich Pfarrer werden?“ „Ja, freilich!“ „Und wo studierst du jetzt?“ „In Potsdam.“ „Na, in Potsdam warst du bis jetzt, und wo geht’s nun hier los?“ „Ich geh wieder nach Potsdam!“ „Ist denn das Westberlin?“ „Nein, das ist Zone.“ „Zurück zum Iwan? Das schaffst du nicht, da werden wir dich vorher ein wenig kameradschaftlich totschlagen müssen!“ - Als ich mich bei meinem letzten Besuch von den alten Recken verabschiedete, hatte ich dann alle Taschen voller Zigarettenschachteln.

Vater kam in Reutlingen nicht noch einmal so richtig auf die Beine. Das Kesselreinigen betrieb er zwar im kleinen - allein. Aber die Gesundheit machte ihm zunehmend zu schaffen und so kehrte er nach Chemnitz zurück. Die letzten Jahre bis zur Rente arbeitete er kurz bei Foto-Kratzsch am Markt und dann als Kalkulator in einem größeren Betrieb. Die wollten ihn gern noch weiter behalten, aber Vater sagte: „Ich hab in meinem Leben genug gearbeitet.“ und hörte auf.

Zu meiner Ordination in Schellerhau im Mai 1961 war Vater dabei: es war wohl das letzte schöne, große Fest in seinem Leben. Zu seinem 67. Geburtstag wollten wir mit beiden Kindern nach Chemnitz fahren und ihm gratulieren. Es kam nicht mehr dazu: Sechs Tage vorher ist Vater plötzlich verstorben. Anita hatte ihn noch im Krankenhaus besuchen können, wo er nur einen Tag war. Sein Herz - durch die lange Atemnot geschwächt - schaffte es nicht mehr.

4. Daheim

Es hat in unserer Familie niemals ernsthaften Streit gegeben. Unsere Eltern haben - jedenfalls vor uns Kindern - immer die Contenance gewahrt. Anita und ich haben uns natürlich geneckt und gestritten, aber Zerwürfnisse kannten wir nicht.

Als älterer Bruder fühlte ich mich ein wenig als Beschützer der kleineren Schwester. Dabei ging ich nicht immer rücksichtsvoll mit ihr um. Anita erzählt heute noch, wie ich ihr das Schwimmen beibrachte und sie ins tiefe Wasser stieß, wo sie „gluck, gluck, gluck“ unterging.

Frühzeitig brachten unsere Eltern uns bei, dass man anderen helfen soll. Nicht weit von unserem Haus packten oft Männer ihre Instrumente aus und gaben ein Konzert: böhmische Blasmusik. Vater fragte da immer: „Wieviele sind es diesmal?“ „Vier!“ Da packte dann Vater in Zeitungspapiere Münzen in vier kleine Päckchen und ich musste hin- traben und jedem Mann eins geben. „Das sind Sudetendeutsche, die sind zu Hause arm, drum kommen sie hierher und machen für uns Musik.“

1936 - ich war knapp fünf Jahre alt - kaufte Vater ein Motorrad. Es war eine Zündapp - 200 ccm mit immerhin sieben PS. Mit Baujahr 1936 kam sie direkt aus Nürnberg. Dazu kam ein besonders angefertigter Seitenwagen. In ihm wurde normalerweise eine Werkzeugkiste‚ eine Sauerstoffflasche und die Brenner transportiert, die Vater zu den Fabriken in Chemnitz und im ganzen Umland transportierte, wo unsere Leute die Niederdruck-Dampfkessel reinigten und reparierten. (Das heißt: die eher seltenen Reparaturen machte Vater meist selbst.) Auch für neue Kesselglieder war der Beiwagen gut.

Sonntags freilich bekam ich ein kleines Stühlchen in den Beiwagen, Mutter nahm auf dem Sozius Platz und ab gings ins Grüne. Später fand auch Anita in der Kiste mit Platz. Stolz war ich, als ich dann auf dem Sozius mitfahren durfte.

Ach ja - die Zündapp! Sie ist doch so wichtig für meine frühen Jahre, dass man mir einen Exkurs verzeihen möchte:

Es war schon nach dem Kriege und ich war vierzehn, als ich sie mal herbeiholen sollte: natürlich geschoben. Es war ungeheuer erregend für mich, als ich sie antrat und der Motor aufheulte. (Das war Musik!) Ich fuhr - nur im ersten Gang - die kleine Strecke von der Garage zu unserem Haus. Ich beichtete: „Ich bin gefahren. Aber nur im ersten Gang.“ Darauf Vater: „Flieg mir bloß nicht hin! Im ersten Gang: was man da an Benzin verbraucht!“ Ich verstand das so, dass ich hochschalten sollte.

Nach und nach wurde ich kühner. 1947 dann - ich war fünfzehn, war ich nicht mehr nur für die Nahrungsmittelbeschaffung verantwortlich, sondern auch für die Benzinversorgung. Auf Bezugsschein bekamen wir nur sehr wenig, alles andere musste auf dem Schwarzmarkt besorgt werden. Am einfachsten war das, wenn ich eine Flasche Bergarbeiter-Schnaps hatte. (Marke „Kumpeltod“, sagten wir.) Da brauchte ich dann nur nach Hilbersdorf zu fahren. Bei Tante Friedel war Russen-Einquartierung. Eine Flasche Kumpeltod gegen eine Tankfüllung, na bitte!

Einmal habe ich die Kurve von der Zschopauer in den Breitenlehnweg doch zu forsch genommen und bin „auf englische Art abgestiegen“. Die Zündapp lief noch, ich musste sie erst abstellen. Passiert war nichts weiter‚ nur die eine Fußraste zeigte ein wenig nach hinten. Peinlich war nur: es hatten einige Passanten meinen Abgang gesehen. Und mir war aus dem Futter meiner Jacke meine Waffe im hohen Bogen herausgeflogen. Es waren ja damals sehr gewalttätige Zeiten und da hatte jeder eine Kleinigkeit zur Verteidigung bei sich. Schusswaffen, Bajonette oder Dolche waren tabu‚ da hatte die Besatzungsmacht etwas dagegen. So war es bei mir nur ein Stück doppeltes Kabel, das vorn in einer zusammengedrückten Dreikommasieben – Granathülse endete. Verschämt holte ich das Prachtstück von der Mitte der Straße. (Benutzt habe ich das Kabel nie.)

Mehrmals fuhr ich nach Gelenau in die Hafermühle. Da konnte man zusehen, wie der eigene Hafer gequetscht wurde. Einmal musste ich zu einer extra Strafstunde nachmittags in der Schule erscheinen. Was ich da ausgefressen hatte, weiß ich nicht mehr. Ich nahm die Zündapp. Als ich sie im Hof meiner Schule abstellte und hochbockte, stieg hinter mir mein Studienrat vom Fahrrad. Das war mir die Strafstunde wert!

Natürlich nahm ich auch gern mal ein Mädel der Jugendgruppe auf dem Sozius mit. Aber das hielt sich in engen Grenzen, denn das Benzin war immer knapp und die Firmenfahrten hatten allemal Vorrang.

Unsere Zündapp hatte eine ganz besondere, unverwechselbare Hupe. Unser Vater erzählte mir nach 1954, dass er 1947 nach meiner Verhaftung oft rings um das Gefängnis auf dem Kaßberg herumgefahren sei und tüchtig gehupt habe. Aber ich habe nichts gehört, ich lag ja in einer Kellerzelle. Einmal sei das Hupen einem Turmposten zu viel geworden und er habe in die Luft geschossen. Da hat Vater das gelassen.

Wo ist die Zündapp eigentlich abgeblieben? Ich weiß es nicht, habe meinen Vater nie danach gefragt.

Ich kann das Thema „Zündapp“ nicht verlassen, ohne noch zu berichten: Viel später, als ich schon Pfarrer in Schellerhau war, habe ich dann noch einmal ein solches Ungetüm gefahren. Das war kein 36er Baujahr, sondern eine 1938er mit dem etwas höheren Tank, in den ein paar Liter mehr hineinpassten. Ich lief damals als Pfarrer in der weit verstreuten Kirchgemeinde alles zu Fuß. Da sagte eines Tages Frau Clara Helbig, ein treues Gemeindeglied aus Bärenfels (Flüchtling, aus Schlesien) „Also, Herr Pfarrer: der Forstrat Boedecker hat bei uns im Schuppen ein altes Motorrad. Das benutzt er schon lange nicht mehr, seit er ein Auto hat. Ich hab ihn gefragt, ob er Ihnen das schenken will. Er hat nichts dagegen: sie können es aus dem Schuppen holen.“

Ich holte die Zündapp des SED-Genossen aus dem Schuppen. Es hatte einen Platten. Ich schob es an der Bärenfelser Uhr vorbei, den Eichlerberg hinauf. Das war ein elender Schund. Oberhalb des Berges wohnte der Röhringer, Heinz. Der war zwar auch Genosse und bei der Verkehrspolizei, aber er brachte mir das Krad gratis im Ordnung. Von da an donnerte der Schellerhauer Pfarrer mit der Zündapp durchs Gelände. Mal sagte jemand: „Wenn sie unten aus Bärenfels rauskommen, reißen oben in Schellerhau die Hühner aus!“

Vielleicht berichte ich später mal, wie unser Freund Armin auf dem Sozius dieser Zündapp mit mir in die Pilze nach Schellerhau fuhr, nachdem er seinen „Pobjeda“ an den Baum gesetzt hatte. Seit diesem Tag sagen wir „du“ zueinander.

Dann bekam auch ich ein Auto. Es war ein Trabant und er hieß Konrad. Das sagten wir aber nur unter Freunden, denn mit dem Konrad (Adenauer!) geht es schnell bergauf. Schwester Renate, eine Freundin von Gilberts‚ deren Eltern und Schwester im Pfarrhaus der Kreuzkirche in Dresden beim Angriff ums Leben gekommen waren, erzählte mir mal von ihrem Bruder‚ der als Diakon alle Wege zu Fuß gehen musste. „Sie haben da doch dieses Motorrad. Brauchen Sie das noch?“ Ich brauchte es nicht mehr und schenkte es an den Diakon weiter.

Soweit das Kapitel „Zündapp“.

Natürlich wird nun jeder fragen: hattest du denn überhaupt einen Führerschein? Aber nicht doch! Aber wir hatten für die Zündapp den russischen Fahrbefehl, den Propusk. Der war wichtiger, damit kam ich durch jede russische Straßensperre. Die Russen fragten nicht nach Führerscheinen. Die deutsche Verkehrspolizei war 1947 erst im Aufbau, zumal es ja deutschen Verkehr auf den Straßen nur ganz spärlich gab. Es war ein einziges Mal: da sah ich an der Tankstelle an der Theaterstraße – der einzigen offiziellen Tankstelle in Chemnitz - beim Heranfahren eine Anzahl Volkspolizisten stehen. Da wendete ich auf dieser breiten Straße und fuhr davon.

Nun weiter zum Thema. 1938 waren wir zur „Sommerfrische“ in Wehlen an der Elbe. Im Schwimmbad der Elbe lehrte Mutter mir das Schwimmen. Die Elbe hatte damals noch so sauberes Wasser, dass wir sogar Muscheln fanden. Unermüdlich malte ich die Dampfer, die mit dicken Rauchwolken an unserem Hotel vorbeifuhren. Ich kannte sie alle am Schornstein: die Leipzig, die Dresden‚ die kleinere Pirna, Wehlen und Riesa‚ die noch ältere und kleinere Diesbar und Krippen und wie sie alle hießen. Noch heute begrüße ich sie bei unseren fast täglichen Spaziergängen zur Elbe als alte Bekannte. Nur sind sie längst alle auf Diesel umgerüstet und dampfen nicht mehr so schön.

Tante Friedel und Cousine Inge machten in der Nähe Urlaub. Einmal fuhren wir gemeinsam ins Böhmische. Das war noch vor dem Einmarsch ins Sudetenland und vor Herrnskretzschen verlief quer über die Straße die Grenze. Spaßig fand ich: da saß mitten auf der Straße auf einem Stuhl an einem Tisch ein Mann, der von jedem Erwachsenen fünfzig Pfennig kassierte.

Es war wohl auch noch 1938 oder gar schon 1939‚ als wir ein Auto kaufen konnten. Es sollte kein kleines Billig-Auto sein. Dixi, Hannomag‚ aber auch DKW F6 oder F7 kamen nicht in Frage‚ auch nicht der weit verbreitete Opel P4. Es wurde ein „Adler-Trumpf-Junior“. Das war damals so der untere Beginn der Mittelklasse: das erste Auto mit Lenkrad-Schaltung. Später hatten das fast alle Autos, noch später kehrte man zur Knüppelschaltung zurück. Da gab es noch einmal etliche schöne Familienausfahrten. Aber dann begann der Krieg und trotz aller Bemühungen kriegten wir für den Adler keinen „Roten Winkel“. So stand das Auto den ganzen Krieg über aufgebockt in der Garage in der Kreherstraße 133.

Ehe die Russen kamen, hatten wir es auseinandergenommen: der Motor war in unserem Keller, die Räder auf dem Boden‚ die Batterie im Wäscheschrank. Aber das half uns nichts: wir mussten das Auto - kostenlos - abgeben. Personenwagen galten prinzipiell als Kriegsbeute.

1943 konnten wir noch einmal einen schönen Ferienaufenthalt an der Elbe verbringen: Salesel liegt elbaufwärts zwischen Aussig und Leitmeritz. Dort war die Versorgung noch viel besser als in Chemnitz. An jedem Nachmittag gab es große, runde Kuchen im Hotel: ohne Kuchenmarken!

Werner Else war mit ihrer Freundin Kermer Marthel auch in der Nähe im Urlaub. Gemeinsam wanderten wir zum „Dubitzer Kirchlein“. Dreißig Jahre später war dieses landschaftliche Kleinod das Ziel etlicher Gemeindeausfahrten von Schellerhau aus und auch in diesem Jahr - 2005 - will ich mit einem Omnibus als alter Pfarrer aus dem Dresdner Raum wieder dort sein. Auch in Herrnskretzschen waren wir noch einmal. Wilde-Klamm und Edmunds-Klamm: als Christel und ich vor einigen Jahren dort wieder hinauf wollten‚ war ein Felsstück abgesprungen und wir kamen nicht weiter.

Im Sommer 1943 war ich noch nicht einmal zwölf Jahre alt. Aber ich weiß noch genau, wie da in Salesel die Stimmung schon umgeschlagen war. Die meisten Sudetenländer waren ja erst stramme Nazis, wie überhaupt fast alle Auslandsdeutschen. So hatten sich auch dort viele junge Männer freiwillig zur Waffen-SS gemeldet. Aber jetzt waren in dem kleinen Ort schon mehr als zwanzig dieser Männer gefallen und die Leute sagten: „Wie schön und friedlich lebten wir doch in der Republik!“ (Erste tschechische Republik unter Masaryk von 1919 bis 1938.) Was die Deutschen von Salesel noch nicht wussten: zwei Jahre später wurden sie alle aus ihrer Heimat vertrieben.

Eine Frau machte mit ihrem Boot - Ruder am Heck - Fährbetrieb über die Elbe. Das kostete zehn Pfennig. Mehrfach fuhr ich mit Anita hinüber‚ denn in den Wäldern auf der anderen Elbseite wuchsen nicht nur schöne Walderdbeeren, sondern auch wilde Stachelbeeren mit kleinen, aber ganz süßen Früchten. Am Tage vor unserer Rückreise fuhr ich mit meinem Vater noch einmal hinüber. Wir gingen in das Dorf Tschersing‚ das einige Kilometer abseits der Elbe lag. Dort kauften wir noch einmal jede Menge Aprikosen, Pfirsiche, Pflaumen und Stachelbeeren - alles Dinge, die es in Chemnitz schon längst nicht mehr gab. Schwer bepackt mit Rucksäcken und Körben in den Händen wanderten wir zurück. Einen großen Korb trugen wir zwischen uns an einem Spazierstock. Als wir an die Elbe kamen, hatte die Fährfrau längst Schluss gemacht und war nach Hause gegangen. Was tun? - Am Ufer waren einige Boote angekettet‚ mit denen frühzeitig Bahnarbeiter ans andre Ufer fuhren. Wir zogen einen Eisenstab samt Kette und Schloss heraus, warfen das alles ins Boot und setzten über. Drüben luden wir das viele Obst aus. Vater ging rauf zum Hotel. Ich zog mich aus und ruderte den Kahn zurück. Drüben rammte ich den Eisenstab wieder in sein Loch. Dann schwamm ich zurück über die Elbe. Die ist dort noch nicht so sehr breit und ich war vorher schon oft hin und her geschwommen. Als ich an unserem Ufer ankam, stand meine Mutter schon mit einem Handtuch bereit.

Nicht so sehr gern erinnere ich mich an die Klavierstunden‚ die Anita und ich wöchentlich bekamen. Die Klavierlehrerin kam ins Haus. Sie hieß Frau Welend. Oft hatte ich meine Stücke und Etüden kaum oder gar nicht geübt. Dann sagte ich: „Es ist ein Elend: gleich kommt Frau Welend!“ Anita war fleißiger. Dabei spielte auch ich gern Klavier. Nur eben nicht das, was Frau Welend wollte. Ich spielte nach Gehör all die vielen Schlager, die von Amerika herüberkamen. Allen anderen voran stand „In The Mood“ „Goody Goody“ „Symphonie“, auch die Caprifischer und viele andere Schnulzen hämmerte ich eine nach der andern.

Alles in allem kann ich für die Jahre daheim nur dankbar sein. Nur wenige Kinder hatten den Krieg über ihren Vater fast immer in der Nähe! Schon während des Polen-Feldzuges 1939 war unser Mitschüler Scheffel an einem Morgen aus dem Unterricht herausgeholt worden. „Sein Vater ist gefallen.“ Wir konnten nicht begreifen, was das bedeutete. Später waren es viele Väter. Auch ältere Brüder betraf es. Bei mir waren es die Cousins‚ die einer nach dem andern fielen.

Was ich bis heute nicht begreife: dass ich erst elf, zwölf, dreizehn Jahre alt war, als ich das alles erlebte! 13. Januar 2005

5. Der Pimpf

Zu meinem 72. Geburtstag am 3.November 2003 brachte meine Schwester Anita mir zwei Fotos mit.

Sie zeigen das Haus Kreherstraße 150 in Chemnitz. Hier verbrachte ich meine Kindheit. Mit meinen Eltern und meiner Schwester bewohnten wir im Erdgeschoss eine Dreizimmerwohnung mit „Kochnische“‚ zwei Fluren und einem Bad mit WC. Das Haus war neu erbaut, als meine Eltern dort einzogen: mit sehr großen drei- und vierflügeligen Fenstern war diese Siedlung damals eine der modernsten in Chemnitz.

Als der Krieg begann‚ schaute ich mit vielen anderen Kindern auf der Zschopauer Straße den vorbeiziehenden Soldaten zu: große Kanonen waren dabei und Zugmaschinen. Auf so einer war ich mal am „Tag der Wehrmacht“ in der Kaserne auf der Planitzstraße mitgefahren.

Mein Vater hatte den Ersten Weltkrieg mitgemacht. Er wusste, was Krieg bedeutet. Trotzdem war auch er stolz, als im Sommer 1940 Frankreich in wenigen Wochen besiegt war. „Was wir in vier Jahren nicht geschafft haben, das machen diese Jungen in vier Wochen!“ Als Paris besetzt wurde, hingen überall die Fahnen. Ich erinnere mich genau an den Fall von Paris. Alle hofften, dass England kapitulieren würde und der Krieg dann bald vorbei sei. Aber England kapitulierte nicht.

Als die „Luftschlacht“ über England tobte, sangen wir alle das „Engellandlied“. Im Sommer 1940 wurde mein Vater eingezogen. Er kam als älterer Jahrgang zum Landesschützenbataillon 397. Das war in einem Ballsaal auf der Clausstraße stationiert. Die Landesschützen hatten nicht einmal richtige deutsche Militärstiefel, sondern französische Schuhe und Wickelgamaschen. Da nicht genügend Platz war, mussten nur die Erzgebirgler dort schlafen. Mein Vater kam abends nach Hause.

Oft gingen wir Kinder zur Clausstraße. Ich war mächtig stolz, dass mein Vater als Gefreiter Gruppenführer war und er die Kommandos gab‚ nach denen die Rekruten im Biergarten des Ballhauses exerzieren mussten. Am Ende des Ersten Weltkrieges war mein Vater noch Unteroffizier geworden. Er hatte aber darüber keine Papiere, nur ein Foto, auf dem er die Ufz-Tressen trug. Der Bataillionskommandeur suchte dringend Unteroffiziere und sagte zu meinem Vater: „Zeigen Sie mir das Foto und ich mache Sie sofort zum Unteroffizier.“ Aber mein Vater wollte nicht: er wusste als Unteroffizier hat er keine Chance auf „u.k. Stellung“. (Unabkömmlichkeit bedeutete Freistellung vom Wehrdienst für dringende Aufgaben in der Heimat.) Mein Vater hatte bereits Antrag auf u.k. gestellt. Er musste dann noch auf ein paar Monate hinauf nach Westpreußen, um mit seinem Bataillon französische und belgische Gefangene zu bewachen. Dann kam er heim. Sein Bataillon ist dann 1944, 1945 bei den schweren Kämpfen um Ostpreußen eingesetzt worden und hat schwerste Verluste erlitten.

1941 hatte ich dann die Prüfung fürs Gymnasium bestanden und sollte nach den Ferien mit der Straßenbahn in die Stadt zur „Dietrich-Eckart-Schule“ fahren. Doch da war vorher noch eine Kleinigkeit: ich hatte einen Leistenbruch, der sollte vorher noch operiert werden. Ich dachte mir: jetzt die Ferien genießen, dann mal kurz in die Klinik von Dr. Huhle und dann auf ein Neues in der neuen Schule.

Dr. Huhle hatte eine Praxis in der Langestraße. Dorthin ging meine Mutter mit mir an einem Morgen. Der Doktor sah sich die Sache an und sagte: „Ja, ja, das muss gemacht werden. Bringen sie den Jungen morgen früh in meine Klinik auf dem Kaßberg, um neun operiere ich ihn.“ Das war ein bisschen zu plötzlich für mich: als wir wieder auf der Straße waren, musste ich mich übergeben. Dann gingen wir in eine Eisdiele und ich bekam eine Riesenportion Eis.

Ich hatte Krankenhaus in schlechter Erinnerung: ich war mal wegen eines gebrochenen Armes ein paar Tage auf der Kinderstation im Krankenhaus Zschopauer Straße gewesen. Die quengelnden Kinder hatten mich genervt. Darum meine Bitte: nicht wieder auf die Kinderstation, sondern zu Erwachsenen. Diese Bitte wurde mir erfüllt: ich kam auf ein Zimmer mit zwei jungen Soldaten. Die schäkerten ständig mit den Schwestern und den Zimmermädchen und obwohl ich nur einen Bruchteil verstand, was da vorging, musste ich doch immer lachen. Und das tat mächtig weh!

An einem Sonntagmorgen hieß es: heute ist unsere Armee in Russland einmarschiert. Bald darauf kam in unser Zimmer ein alter Mann dazu‚ na, vielleicht war er vierzig oder gar schon fünfzig. Wegen des Russlandfeldzuges geriet er mit den beiden jungen Soldaten aneinander. Die sagten: „Pass auf, in ein paar Wochen sind wir in Moskau!“ Der Alte sagte: „Wo denkt ihr hin. - Russland schaffen wir nicht! Ihr habt ja keine Ahnung, wie groß Russland ist und wie viele Menschen es hat. Ich war im Ersten Weltkrieg dort: Russland schaffen wir nicht!“ Ich habe später sehr oft an diesen Mann denken müssen.

Vorerst ging es voran und über meinem Bett hing eine große Russlandkarte. Freilich war das nur das europäische Russland und als ich dann mal auf einem Atlas die ganze Sowjetunion sah, erschrak ich doch sehr. Nach jeder Siegesmeldung werden die Fähnchen weitergesteckt: Bialystok - Minsk - Smolensk - Kiew.

Dann der schreckliche erste Russlandwinter: Die Kleidersammlung: mein Vater lieferte seine und meiner Mutter Skier ab: für die Frontsoldaten. Was da vor Moskau für eine Katastrophe passiert war, erfuhren wir erst viel später. Jeder Landser, der den Winter 1941/42 in Russland mitgemacht hatte, bekam die „Ost-Medaille“. Die Landser nannten das Stück Blech den „Gefrierfleischorden“. - Im nächsten Sommer dann noch einmal vorwärts: Rostow, ein Fähnchen auf dem Elbrus‚ dem höchsten Berg des Kaukasus‚ dann noch Charkuw und letztlich Stalingrad.

Als dann zwei Jahre später Ostpreußen gefallen und Breslau eingeschlossen war, habe ich die Karte irgendwann abgenommen.

Mit zehn Jahren wurde ich in das „Deutsche Jungvolk“ aufgenommen. Das war Pflicht: alle Jungen kamen zu den „Pimpfen“‚ alle Mädchen zu den „Jungmädels.“ Mittwochs und sonnabends nachmittags war „Dienst“. Unser Heim war nur wenige Schritte von unserem Haus entfernt in einem Gebäude der ehemaligen Maschinengewehr-Kaserne, die nach dem Ersten Weltkrieg zu Wohnungen umgebaut worden war.

Es wurde viel Sport getrieben: das machte mir Spaß. Im Sommer gingen wir oft schwimmen. Keine Lust hatte ich auf die „Heimabende“, wo endlos Bücher aus dem Ersten Weltkrieg vorgelesen oder Episoden aus der „Kampfzeit“ (den Jahren vor 1933, als die Nazis um die Macht kämpften) berichtet wurden. Exerzieren fand ich doof, aber die Geländespiele waren oft spannend. Höhepunkte waren die „Fahrten“, wenn es mit Tornister und „Hordenpott“ in irgendein Tal ging und dann gezeltet wurde. Aufbau eines Dreimannzeltes mit allen Aalen und Heringen in acht Minuten‚ na? Heute noch könnte ich einen Tornister richtig packen, mit Zeltplane, Decke, Wäschebeutel und so. Das Essen wurde im Hordenpott am offenen Feuer gekocht: (meist schmeckte es scheußlich!) - das war etwas für uns Elf -Zwölfjährige.

Das eigentliche nationalsozialistische Gedankengut spielte fast keine Rolle. Ja: über die Pfarrer wurde gelegentlich gespottet und die Überlegenheit der germanischen Rasse wurde beschworen. Einerseits sollten wir alten Leute hilfreich sein - „ich habe einer alten Frau die schwere Einkaufstasche an die Wohnung getragen“ galt immer als plausible Ausrede für zehn Minuten Zuspät-Kommen zum Dienst, andererseits wurden alte Leute „Friedhofsgemüse“ genannt.

Hauptthema aber war der Krieg und alles, was damit zusammenhing. Ich kannte die technischen Daten aller Bomber und Jagdflugzeuge (kann ich heute noch aufsagen!). In unserem Klassenzimmer hingen rings um die Wand die Fotos unserer Kriegsflotte: die vier Schlachtschiffe Scharnhorst, Gneisenau, Tirpitz und Bismarck. Die Schlachtkreuzer Prinz-Eugen‚ die Hipper, die Schleswig; die Blücher war schon vor Oslo gesunken; auch alle schweren Kreuzer und die leichten der Städteklasse mit ihren 15cm-Türmen: Karlsruhe, Nürnberg‚ Leipzig, Königsberg und wie sie alle hießen. Ich kannte die Zahl und Kaliber der Armierungen.

Aber dann ging eines dieser Schiffe nach dem andern verloren, und auch‚ über die nichts gemeldet wurde, waren bettlägerig geschlagen: das erfuhren wir aus dem heimlich abgehörten Londoner Rundfunk. Was nun machen mit den Bildern? Abnehmen, hängen lassen? - Wir ließen sie hängen‚ befestigten aber an einer Ecke ein Stück Trauerflor. Als dann ringsum fast nur noch Trauerflor-Bilder hingen, wurden eines Tages alle Bilder entfernt.

Ich kannte die Kaliber unserer Artillerie, die Panzerung und Bestückung unserer Panzer und wusste genau, wie hoch deren V-Null war.