Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: RBA Libros

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Spanisch

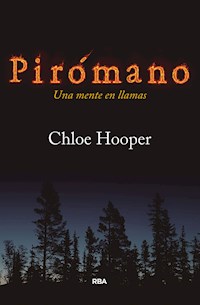

Durante el mes de febrero de 2009, una amplia zona del sureste de Australlia fue pasto de los incendios más mortíferos de la historia moderna del país. En una jornada que desde entonces se conoce como Sábado Negro, un hombre encendió dos focos en el valle de Latrobe, en el estado de Victoria, y después se sentó en su tejado a contemplar el escenario apocalíptico. A pesar de que es poco habitual atrapar a un pirómano, esta vez las autoridades lo consiguieron. Chloe Hooper rememora la investigación de esos devastadores incendios provocados y el juicio consiguiente en una narración intensa que expone cómo se originan y propagan los fuegos, qué analistas estudian sus causas y efectos, la psicología del pirómano o la problemática judicial, entre otros muchos temas de enorme interés

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 344

Veröffentlichungsjahr: 2020

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Título original: The Arsonist.

© Chloe Hooper, 2018.

© de la traducción: Jorge Rizzo Tortuero, 2020.

© de esta edición digital: RBA Libros, S.A., 2020. Diagonal, 189 - 08018 Barcelona.

www.rbalibros.com

REF.: ODBO688

ISBN: 9788491876366

Composición digital: Newcomlab, S.L.L.

Queda rigurosamente prohibida sin autorización por escrito del editor cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra, que será sometida a las sanciones establecidas por la ley. Todos los derechos reservados.

Índice

PORTADA

CRÉDITOS

DEDICATORIA

MAPAS

PRIMERA PARTE. LOS INVESTIGADORES

SEGUNDA PARTE. LOS ABOGADOS

TERCERA PARTE. EL JUICIO

EPÍLOGO

AGRADECIMIENTOS

NOTAS

PARA DON

PRIMERA PARTE

LOS INVESTIGADORES

Imaginémonos el grabado de un cuento de hadas. Árboles negros y rectos que se elevan en perfecta simetría con su punto de fuga, el suelo cubierto de un espeso manto de nieve blanca. En esos cuentos los bosques son lugares peligrosos, las cosas no son lo que parecen. Aquí, en esta plantación maderera, también hay una amenaza en el ambiente. Los árboles, tiznados, arden. El humo se eleva por los troncos carbonizados y las hojas chamuscadas. La nieve, manchada de un gris pálido, es ceniza. Si apoyas mal el pie puedes hundirte en ella y quemarte. Estos bosques están señalizados con una cinta policial como escenario de un delito y vigilados por dos agentes uniformados.

En el cruce de dos carreteras cualesquiera, el agente Adam Henry está sentado en su coche, intentando comprender el misterio. A un lado de Glendonald Road, la plantación maderera está intacta: espléndidos pinos de California, todos sembrados al mismo tiempo, creciendo en impecables líneas verdes. En el otro lado, cerca de donde la carretera forma una T con una pista llamada Jellef ’s Outlet, se alzan filas de Eucalyptus globulus, el clásico eucalipto azul cultivado en todo el mundo para hacer papel de impresora. Hasta donde alcanza la vista, todos negros. En algún lugar cerca de allí, el sábado 7 de febrero de 2009, hacia las 13.30, se inició un incendio, y a media tarde del domingo sigue activo a varios kilómetros de distancia.

El agente Henry acababa de tener una niña. La primera, y había salido del hospital hacía apenas una semana. La noche antes había tenido que abandonar su baja por paternidad para acudir a una reunión a las seis de la mañana. Había llamado a todo el mundo de la Patrulla de Incendios y Explosivos de la Policía de Victoria. Los últimos días había hecho un calor increíble, y el sábado había sido el peor día, con temperaturas de unos 45 ºC y un viento asesino del norte de cien kilómetros por hora. Esa tarde, y toda la noche, el fuego había asolado grandes extensiones del norte, el noroeste, el noreste, el sureste y el suroeste del estado. A Henry lo habían enviado al este, a dos horas de Melbourne, para supervisar la investigación de un fuego iniciado a cuatro kilómetros del pueblo de Churchill, de cuatro mil habitantes. Como no podía ser de otro modo, la investigación se llamó Operación Winston.

Con un compañero, recorrieron la M1 hasta el valle de Latrobe. A las dificultades de conducir por entre el humo se le añadía el sopor por el madrugón. Por la radio iban actualizando la cifra de muertos: primero cincuenta, luego cien. Hablaban de pueblos enteros arrasados. Cuando llevaban una hora de camino, los policías se encontraron con el primer control de carretera. El denso bosque del Parque Estatal Bunyip estaba en llamas, pero la policía de tráfico los dejó pasar a una carretera desierta. La siguiente hora viajaron solos por una vía que solía estar llena de tráfico.

En el exterior vieron una serie de pueblos entre los vastos campos de cultivo de Gippsland; luego llegaron a una región de extracción de carbón. Al acercarse a la fuente de energía, las torres de alta tensión eran cada vez más frecuentes, y sus cables formaban olas sobre las montañas. Al trazar una curva más allá de Moe, Henry vio las torres de refrigeración y las nubes de vapor de la primera central eléctrica y luego, pasada otra curva, un valle dominado por las ocho enormes chimeneas de otra central, la de Hazelwood. La carretera lindaba con una gran mina de carbón abierta. Una serie de caminos descendían hasta las profundidades de su negro núcleo —los restos carbonizados de un pantano de treinta millones de años— donde las excavadoras, que en comparación con la veta parecían de juguete, escarbaban sin descanso la tierra.

Unos kilómetros al sur de la autopista, tomaron la salida a Churchill. El pueblo había sido construido a finales de los años sesenta como barrio dormitorio para los trabajadores de la compañía eléctrica. Trazaron anchas calles en los prados azotados por el viento, y erigieron una esbelta estatua anodizada que seguía siendo el único monumento público. Era como un estilizado puro dorado, de treinta metros de altura, un homenaje al gran hombre de Estado que había dado nombre a la población.

Los agentes no se detuvieron. Sobre las negras colinas se veía el humo que amenazaba al pueblo, y antes de que el peligro aumentara, querían llegar al lugar donde suponían que se localizaría el origen del incendio. Si este había sido provocado, la policía necesitaba demostrar la conexión entre el punto de ignición y las víctimas, algunas de las cuales tal vez estarían a kilómetros de distancia, en lugares a los que aún resultaría peligroso acceder.

Una vez superado el último control de carretera, Henry aparcó y se quedó observando: a un lado de la carretera, una especie de paisaje nórdico idílico; al otro, una extensión negra. Estaban en el eje que separaba ambos mundos.

Salieron del coche y se encontraron con un silencio inquietante. No se oía el canto de los pájaros, ni el zumbido uniforme de los insectos. El aire era fresco, cargado de un penetrante humo de eucalipto. No era un olor desagradable. Al otro lado de la cinta policial, Henry vio al químico de la policía especialista en incendios.

Quizá por efecto de los muchos años pasados buscando pistas entre la ceniza y los escombros, George Xydias tenía los hombros caídos y el cuello algo curvado. Había investigado fuegos accidentales y fuegos provocados; explosiones en coches, barcos, camiones, aviones; y, tras los atentados de 2002, en clubes nocturnos de Bali. Había estado en tantos escenarios calcinados que por el olor podía distinguir el tipo de vegetación o de material de construcción que se había quemado, y —para exasperación de los miembros de su laboratorio, a los que ponía en evidencia con su meticulosidad— a veces incluso el porcentaje de combustible que había quedado sin quemar.

Ataviados con uniformes blancos de un solo uso, Xydias y su ayudante hablaban con Ross Pridgeon, un hombre tímido y sarcástico con gafas y una desgreñada melena de cabello castaño. Aquella mañana, Pridgeon, investigador local de incendios forestales del Departamento de Sostenibilidad y Medio Ambiente, había sido el primero en examinar el escenario. A ambos lados de la pista Jellef ’s Outlet, entre las rectas hileras de llameantes eucaliptos azules, había encontrado dos fuegos provocados separados entre sí cien metros.

Pridgeon le mostró al equipo policial congregado cómo había llegado hasta el lugar donde se unían ambos incendios. Siguiendo la Jellef ’s Outlet trescientos metros más allá, las llamas habían pasado del lado este al oeste, elevándose por las copas de los árboles. Ahí era donde había aparecido la cabeza del fuego, que además tenía dos frentes en expansión. Las copas de los eucaliptos habían quedado arrasadas, y las hojas negras restantes estaban secas, tiesas en dirección al viento del sábado. Flexibles hasta cierta temperatura, las hojas de eucalipto eran como miles de dedos inmóviles que señalaban la dirección que había seguido el fuego, lo cual dejaba claro que si los agentes entraban en la zona quemada y retrocedían en dirección opuesta, podrían llegar al lugar de origen. El suelo calcinado crujía bajo los pies. Henry pisó con cuidado para evitar alterar las pruebas. Era un hombre atractivo, de treinta y seis años, complexión atlética y paso decidido. Había sido seleccionado para jugar en la liga profesional de fútbol australiano pero una lesión le había hecho cambiar de planes. Un día, cuando trabajaba en la división de transporte urbano, investigando casos de violaciones y agresiones en el transporte público, tuvo que acudir a una estación de tren a la que habían prendido fuego. Mientras contemplaba la escena, aún con rescoldos, Henry se quedó impresionado al ver el método racional que aplicaba la Unidad Antiincendios para analizar las cenizas. Pidió el traslado y pasó los años siguientes aprendiendo lo que podía llegar a hacer el fuego, y las respuestas que se podían encontrar entre sus restos.

Este fuego había sido tan intenso que era como introducirse en un libro de texto sobre investigación de incendios forestales. Los árboles quemados desprendían calor, y en torno a las ramas el humo flotaba bajo. Siguiendo las pistas más sutiles, Henry y sus compañeros se abrieron paso por entre el humo.

El fuego es un extraño artesano. Puede biselar ramas, limando la madera por el lado del origen y afilando la parte de atrás a medida que avanza; puede dejar las ramas de un árbol como la piel de un cocodrilo, cubriéndolas de escamas negras en el punto del impacto. La ceniza blanca es señal de una combustión completa, y los objetos afectados directamente pueden parecer más claros; los hombres dieron con una valla que tenía una mayor cantidad de ese hollín pálido en un lado, y siguieron por allí. Las rocas y las ramas más grandes suelen proteger material combustible más fino, como las pajitas: sabían que en los lugares donde estas últimas no estaban quemadas, debían moverse en dirección opuesta. Los investigadores analizaron la profundidad de la capa quemada de la madera, y también el ángulo de llama, otro indicador de la dirección del fuego: el patrón de calcinamiento de la parte de un tronco orientada hacia el origen del fuego era bajo, mientras que en los lados y la parte trasera del tronco la marca de quemadura de las llamas presentaba un ángulo marcado.

Echaron a caminar en perpendicular al avance de la cabeza del fuego hasta que encontraron rastros del flanco del incendio. Aquí, en la periferia del fuego, los árboles no estaban tan quemados: en algunos puntos, el material combustible, que en el centro del incendio habría quedado destruido, aparecía intacto. Los hombres cruzaron al otro lado y encontraron el otro flanco del incendio. Avanzando en zigzag, adelante y atrás, acercándose con lentitud, resiguieron una forma en V hasta la punta y llegaron hasta lo que se conoce como área de confianza. Paradójicamente, aquí las señales eran más desconcertantes. Las hojas no apuntaban todas en la misma dirección: en su fase incipiente, el fuego aún no había establecido su trayectoria. Los daños estaban más cerca del suelo. Los objetos habían ardido de forma desordenada. El fuego había nacido muy cerca de allí.

Más allá había indicios claros de un frente de retroceso, en el que las primeras llamas habían retrocedido, intentando extenderse hasta quedar acorraladas por el viento. Las señales de combustión eran menores: todavía quedaba material de combustión fino, y el ángulo quemado era regular y horizontal. Los investigadores empezaron a poner banderas para marcar el perfil del lugar donde se había encendido el fuego.

Ya habían ardido 26.000 hectáreas; sin embargo, tras una hora estudiando y fotografiando los indicios, podían limitar con sus banderas una zona de ocho metros cuadrados, a cuatro metros del camino de la plantación. No había restos de ningún mecanismo incendiario —a veces los investigadores encuentran restos de artilugios hechos con cerillas o bengalas de fiesta atadas a un lastre—, pero con las explosivas condiciones del día anterior, es probable que al pirómano le haya bastado un encendedor. Un pequeño movimiento con un dedo y habría saltado la chispa que desencadenaría todo aquel terror.

Y como en tantos otros casos, el segundo incendio se había iniciado a un paseo del primero.

Unas horas antes, un agente de policía local se había encontrado con Ross Pridgeon y le dijo que el equipo que había acudido en un primer momento a luchar contra las llamas había visto dos incendios ardiendo en paralelo. Pridgeon condujo a Henry y a los otros investigadores a una zona a unos metros de Glendonald Road, en el lado este de la Jellef ’s Outlet. Allí también identificaron la cabeza del fuego y luego siguieron los flancos, marcando la periferia y retrocediendo hasta el lugar de origen. Resultó que el segundo incendio había nacido justo detrás de un cartel que prohíbe arrojar basuras, considerado en la zona como una invitación para descargar la basura allí mismo. Había tres bicicletas, o los restos retorcidos de sus cuadros, junto a los restos quemados de un montón de neumáticos viejos y otras piezas de coches, televisores, colchones, sofás, un cochecito de bebé, juguetes..., los excedentes domésticos de la gente que no puede o no quiere pagar por dejar su basura en los depósitos de chatarra. Nada de aquello podía encenderse de forma espontánea. Los investigadores buscaron restos de botellas de cristal, que, actuando como una lupa, podrían haber encendido la hierba seca: no había ni rastro. No había recipientes de comida basura, ni porno, ni latas de pintura de las que usan los chavales para esnifar —a veces después de colocarse van haciendo el payaso con cerillas por el bosque—. No habían caído rayos, en las inmediaciones no había maquinaria pesada; no habían caído líneas eléctricas, y nadie habría acampado en aquel lugar.

¿Podía ser que una brasa del primer incendio hubiera creado el segundo? Xydias creía que en los primeros quince o veinte minutos de ignición esa «salpicadura» era casi imposible. Para ello, una brasa habría tenido que viajar hacia atrás, contra un viento abrasador, y luego de lado hasta llegar al lugar del segundo incendio. Las pruebas hacían pensar que impulsados por el intenso viento caliente de noroeste dos frentes de alta intensidad habían avanzado con rapidez hacia el sureste. Se habían encendido por separado, en unas condiciones ideales para crear un incendio monstruoso.

Doce años de sequía habían convertido en combustible los troncos del sotobosque de la plantación, las hojas caídas e incluso la materia orgánica del suelo. El pirómano no tuvo necesidad de echar ningún combustible entre los eucaliptos. Cada árbol había creado su propia pira. Cada verano sueltan corteza, ramas y hojas, y cada año que no hay incendios, los montones van aumentando de tamaño, liberando toxinas que impiden el crecimiento de nuevas plantas que pongan en peligro sus reservas de combustible. No hay ninguna otra planta en el planeta a la que le guste el fuego como al eucalipto: para vivir necesita arder. En Estados Unidos llaman «árboles de gasolina» a los Globulus. Las llamas liberan gases que actúan como propulsor, haciendo que estas se extiendan por las copas. Y la corteza, que se desprende como una cinta, crea ríos de fuego que viajan kilómetros y kilómetros arrastrados por el viento.

Los indígenas australianos gestionaban en su favor esta tendencia pirófila del árbol. Entre los ganaderos europeos apareció una subcomunidad de incendiarios destructores. Durante generaciones, eso ha sido un secreto a voces. En muchas poblaciones rurales, cada verano, justo cuando llegan los vientos del norte procedentes del desierto, había alguien que parecía lanzarse a una campaña desenfrenada. No fue hasta hace relativamente poco que declararon el valle de Latrobe «zona caliente» debido al alto índice de incendios provocados. Era como si en este lugar el gusto por las llamas estuviera tanto en el ADN de determinados lugareños como en las plantas.

Ross Pridgeon también había pasado gran parte del fin de semana anterior persiguiendo a un pirómano. Durante aquellos dos días, cada vez que la policía y los expertos en incendios llegaban a un foco, lo hacían media hora después de que lo hiciera el pirómano. Y nada más llegar, Pridgeon recibía un mensaje sobre el siguiente. La temperatura había alcanzado los 45 ºC. Muy pronto tuvieron ocho incendios ardiendo en torno a los matojos de la zona de Delburn, veinte kilómetros al oeste de Churchill. Tres de los focos se habían unido creando un gran incendio, que había destruido cuarenta y cuatro casas y quemado 6.500 hectáreas de bosque, sobre todo público.

En vista de la terrible previsión meteorológica para el 7 de febrero, la HVP —la empresa maderera propietaria de aquella franja de bosque— ya tenía a sus agentes patrullando por la zona, y la policía había estado vigilando los movimientos de los pirómanos más conocidos de la región. A pesar de ello, una vez más, Pridgeon y Xydias se encontraban tomando fotografías del escenario, de la orientación de las hojas y los patrones de carbonización. Escrutaron el suelo buscando, por ejemplo, la cabeza quemada de una cerilla asomando por entre la ceniza. Los expertos en incendios no iban a especular sobre quién había provocado aquel incendio. Cuando se les presentaba un trabajo, no querían saber los rumores del lugar sobre el incendiario X o Y. Solo les interesaban las pruebas, implacables y reveladoras.

Henry, por su parte, no había hecho más que empezar. Se calcula que solo se atrapa al 1 % de los pirómanos. A medida que iba acercándose al lugar de origen de la primera llama, sentía como si se alejara cada vez más. El caos repentino que muestran los indicadores es lo que hace que el área de confianza también sea denominada área de confusión. En ese punto, donde tienen lugar los primeros momentos de ignición, las pruebas revelan el poder transformador de lo que está a punto de suceder.

La media hora siguiente, Henry iba a recorrer un kilómetro en coche con Xydias por Glendonald Road, y en los escombros de lo que había sido una casa encontraría los restos calcinados de dos hermanos. «Porque cenizas he comido por pan, y con lágrimas he mezclado mi bebida». El salmo 102 era una de esas cosas que los maristas no habían conseguido enseñarle. Pondría vigilancia policial hasta que llegara el resto del equipo forense el lunes por la mañana. Aunque aún faltaban un par de horas para anochecer, ahora mismo era muy peligroso adentrarse demasiado en aquel caos. A los lados de la carretera aún había árboles en llamas, con las ramas a punto de caer.

En lugar de eso, Henry decidió ir a informar a la comisaría central de la región, en Morwell, y después se iría a dormir al motel del pueblo, situado en una casa de ladrillo marrón, donde viviría los meses siguientes. Pequeñas pastillas de jabón envueltas en plástico, leche en tetrabrik en el minibar, una fotografía de su recién nacida guardada en el teléfono... Su mundo en miniatura, ordenado y predecible.

Cien años antes, Henry Lawson había escrito que un incendio provocado es la expresión de una maldad «aterradora para todos los que han visto de qué es capaz. Nunca sabes cuándo estás a salvo».1

Mientras los científicos inspeccionaban el terreno en busca de rastros de lo que hubiera podido usar el pirómano para iniciar el fuego, Henry se quedó en el área de confusión y se preguntó por qué. Le habían enseñado a buscar en primer lugar el motivo. Luego al responsable. ¿De qué se trataba? ¿Era un acto de venganza? ¿Algo hecho al azar? ¿El incendiario viviría cerca? ¿O alguien contra quien iba lanzado el ataque? Muchos defensores del medio ambiente habían protestado por la muerte lenta del bosque; con la privatización de los montes Strzelecki, gran parte de los eucaliptos de montaña y las acacias negras restantes habían sido eliminados para plantar en su lugar monocultivos de pinos y eucaliptos azules.2 ¿Sería por la emoción, por una sensación de poder? ¿Sería una psicosis?

Quien hubiera hecho aquello, ¿era consciente de que en un día así el incendio lo arrasaría todo hasta donde alcanza la vista? ¿O lo había hecho precisamente por ese motivo?

Los científicos no son dados a antropomorfizar. Sin embargo lo hicieron, sin proponérselo estaban describiendo a una bestia: «costado», «cabeza», «espalda» o «trasero», «brazos de fuego», «lengua», «cola». El humo bajo aún flotaba en torno a los árboles quemados. Era como si un duende hubiera visitado el bosque y hubiera dejado una chispa minúscula, una llamita que había engendrado ese monstruo, que había desarrollado una lengua, una cabeza, unos costados y unos brazos de fuego, extendiéndose kilómetros y kilómetros, haciéndose con todo lo que se le antojaba.

¿Quién, y por qué?

El paciente llevaba doce días en coma. Lo único que recordaba eran sus extraños sueños. Había soñado que estaba en una sala roja, luego en una sala verde, y cuando por fin se despertó, las paredes eran de color naranja. Había llamas incluso en la pintura de la pared, y sin necesidad de que se lo dijeran sabía que su esposa había muerto. Se miró las manos y, pese a las vendas, le sorprendió observar que había salvado los dedos.

A su lado estaban sus hijos, y un joven agente de policía había colocado su silla algo más allá, al fondo de la habitación. Todos estaban esperando que les contara lo sucedido.

El agente Paul Bertoncello ya había venido a verle antes. La primera vez, Rodney Leatham tenía puesta una máscara de oxígeno y no podía hablar. Tenía quemaduras en el 40 % del cuerpo y estaba cubierto con varias capas de vendas. El agente le había tocado con cuidado una mano vendada. Hacía casi diez años que estaba en el cuerpo, pero tenía la sensación de que ningún caso, por grave que fuera, podía prepararle para el siguiente. Rodney lloraba, asentía, comunicaba con los ojos. Iba dos semanas por detrás de los demás: los otros, aunque fuera poco a poco, iban asimilando la realidad del fuego, pero él seguía en la línea de salida.

—Sé que es duro —dijo el agente, sin pensarlo demasiado—, pero tendré que volver para que hablemos un poco.

Una y otra vez, pasaba junto a los globos y las flores del vestíbulo y tomaba el ascensor de la unidad de quemados, en la que había diecinueve supervivientes de los incendios. Se habían sumergido en cualquier líquido que encontraran, en embalses o en abrevaderos, y eso les había salvado la vida pero les había infectado las quemaduras.

Cuando Rodney consiguió hablar, Bertoncello le dijo que era probable que no tuviera que testificar ante un tribunal, que solo necesitarían una declaración. Rodney accedió, pero solo si podía contárselo a sus hijos al mismo tiempo.

—¿Está seguro de que quiere que esté presente? —preguntó Bertoncello. Le daba la impresión de que, más que una intrusión, sería una tortura.

—Solo voy a contarlo una vez —respondió Rodney.

El día de la declaración, el dolor flotaba en el aire como un elemento químico; costaba respirar o tragar saliva. Los hijos de Rodney se sentaron a su lado; Bertoncello puso en marcha la grabadora y se retiró a la pared, deseando poder desaparecer.

Ya sabía cómo iba la historia:

Leatham, carpintero, está trabajando en su casa de Morwell cuando ve una columna de humo elevándose, como si fuera un rascacielos, por encima de Churchill, a diez kilómetros de distancia. Le preocupa que pueda avanzar hasta la minúscula aldea de Callignee (367 habitantes), donde vive su hija, en una casa aislada con su pareja y sus niños pequeños. Rodney y su mujer, Annette, se acercan en coche por si hay focos secundarios. Annette es una mujer frágil con una enfermedad autoinmune. Se queda en casa ayudando a su hija, mientras en el exterior su marido y su yerno conectan un generador que ha traído Rodney por si se quedan sin electricidad. Luego los dos hombres llenan cubos y depósitos con agua. Durante toda la tarde, la familia escucha la radio y consulta los sitios webs del Servicio Nacional Antiincendios y del Departamento de Sostenibilidad y Medio Ambiente. Hay fuegos por todo el estado, aunque no se han emitido alertas para esa zona. Está oscureciendo. El humo tapa el sol y el cielo brilla con una luz roja. Se quedan sin electricidad: las luces y la radio se apagan, el teléfono e internet dejan de funcionar. Rodney y su yerno creen que si cambia el viento la larga lengua de fuego girará como una serpiente y no afectará a la casa. Se han preparado para el fuego, pero confiando en que no llegará. No obstante, para muchos australianos, quedarse a defender la propia casa es una prueba de determinación: es la demostración de que mereces vivir en plena naturaleza.

Haciendo un esfuerzo por controlar los nervios, deciden preparar la cena.

A lo lejos oyen el crepitar del fuego, constante como un océano. Al estar rodeados de escarpados barrancos, no ven las llamas. No saben dónde está el fuego, hasta que de pronto se dan cuenta de su proximidad. La familia discute si quedarse o marcharse, si quedarse o marcharse, y de pronto queda claro que apenas tienen tiempo para huir.

La hija y el yerno de Leatham se van primero en coches separados. Pero la bestia los pilla: nada más salir del camino de la finca, en el prado aparece un fuego satélite. Entonces, de pronto, empiezan a caer por todas partes objetos en llamas —no simples brasas arrastradas por el viento, sino ramas enteras— acompañados de gruesos goterones de lluvia negra. El fuego está creando su propio sistema meteorológico. La hija de Leatham está pasando con el coche por debajo de un pirocúmulo, una enorme nube gris que se ha formado en lo alto de la columna de humo. El aire caliente ha ascendido creando una columna de convección, y a medida que la nube se vuelve más densa, llueve, pero son unas gotas inútiles y paradójicas.

Unos goterones negros de hollín líquido embadurnan los cristales del coche, y los limpiaparabrisas van abriendo ventanas por las que se ve el fuego, que está por todas partes. Los animales salen a la carretera, huyendo de una reserva natural en llamas. El yerno de Leatham, que va en el primer coche, atropella a un canguro; también la hija impacta con el animal. En el caos reinante, se da cuenta de que sus padres no la siguen y le hace luces a su marido. Pero él interpreta que le pide que corra más. En lo alto de la colina ella se para, debatiéndose entre volver atrás con sus padres o seguir adelante con sus hijos. Opta por alejarse del incendio...

Ahora, en esta habitación llena de equipo médico, Rodney les está contando lo sucedido en la casa. Salta del pasado al presente, como si aún estuviera viviendo cada momento. Sus hijos no hacen preguntas. Lloran al oírle describir cómo va a desconectar el generador y cómo se meten en el coche. Entonces se dan cuenta de que están rodeados por las llamas. La grabadora de Bertoncello deja de funcionar y se pone a transcribir todo lo rápido que puede en su cuaderno las palabras de Leatham:

Ahí es donde todo se convierte en milésimas de segundo.3 Todo pasa lento. En menos de medio minuto, un cuarto de minuto, empiezan a caer balas incandescentes, cilindros que caen por todas partes. Encendí la camioneta, me alejé de la casa, rodeando un muro de contención, y me encontré con un enorme incendio justo delante, en el prado... El calor y el viento eran tremendos. Retrocedí hacia la hierba para atravesar otro tramo de hierba cubierto de unas llamas enloquecidas. Caían balas de fuego rojo por todas partes, algunas impactaron en la camioneta, caían por todas partes.

Estaba intentando localizar la salida de la finca, volver al camino. Apenas veía por el parabrisas; la camioneta estaba cubierta de hollín, cenizas y todo tipo de mierda. Tenía que parar. Tuve que frenar y parar. Creo que la camioneta se caló, no lo sé. Todo pasó en milésimas de segundo. En una milésima de segundo decidí retroceder hacia el embalse; eso quizá sería una solución... El fuego..., el fuego estaba acercándose por la colina. Una milésima de segundo después, en cuanto se paró la camioneta, Annette me dice: «Corramos a la casa». Abre la puerta. No hay tiempo para decir sí o no. Lo hacemos, sin más. Salió de la camioneta por la puerta del acompañante y se cayó. La oí gritar. Salí, rodeé el vehículo a toda prisa y me la encontré prácticamente en llamas. Intenté tirar de ella, pero no podía agarrarla. El calor era terrible. No podía hacer nada. Miré alrededor. Los arbustos eran como esas fuentes de fuego que la gente enciende en las verbenas. Quería ayudarla..., pero no podía hacer nada.

Sabía que tenía que moverme, correr a la casa. Las llamas se alzaban casi dos metros del suelo. No sé cómo llegué... Llené de agua el arenero de los niños, me senté dentro y maldije todo lo que había sobre la faz de la Tierra.

Bertoncello escribió aquello con lágrimas en los ojos. Había visto las fotografías aéreas del escenario. Curiosamente, la casa había quedado intacta, rodeada de tierra quemada, y la camioneta hundida en una ceniza posnuclear. Cerca de allí estaba el embalse, minúsculo visto desde el cielo, al que había corrido Rodney desde el arenero de plástico para sumergirse. Agazapado, en un estado de alucinación y consumido por el dolor, había visto los eucaliptos:

... brillando como árboles de Navidad, como si alguien les hubiera colocado una cantidad enorme de lucecitas a esos árboles de treinta metros de altura. No sé qué pasó con el coche. No sé si se caló o no. Lo único que podía hacer era trazar planes..., del plan A al plan Z, y si uno falla, pasas al siguiente. El plan A, fuera. El plan B, fuera. El plan C: salvar a Annette... Estaba en llamas. Yo también estaba en llamas. El plan siguiente..., todo en milésimas de segundo.

Más tarde, mucho más tarde, el agente entregará las declaraciones de más de seiscientos testigos y poco a poco irá confrontando sus historias. Poco después de las 13.30 de aquel sábado 7 de febrero, un grupo de bomberos voluntarios estaban de pie frente al parque de bomberos de Churchill, fumando y bostezando, soportando aquel tremendo calor seco. En un lugar donde no solía haber mucho que hacer, aquel edificio era más un club social que un parque de bomberos, y algunos llevaban esperando toda la mañana, conscientes de que podían ser necesarios.

Todo el mundo había oído los avisos meteorológicos que se repetían una y otra vez. («No salgan..., no viajen..., quédense en casa», había advertido John Brumby, el primer ministro). Entonces vieron llegar por el brillante asfalto un todoterreno blanco conducido por una mujer, con los niños en el asiento de atrás. Les señaló una columna de humo negro que se elevaba sobre las colinas que tenían detrás. Un momento antes, el equipo había estado mirando en aquella misma dirección, maldiciendo aquel calor que no les dejaba ni pensar, sintiendo el sudor bajo los pesados uniformes. Si aquello era un sueño —sin apenas personajes, y los que había se movían con lentitud por aquel aire como de horno—, de pronto se había convertido en una pesadilla, y el humo se elevaba cada vez más, y cada vez más negro. Era el incendio que prácticamente se esperaban. El incendio que todo el día veían venir.

Los voluntarios corrieron al único coche de bomberos disponible —un camión bomba, diseñado para incendios urbanos— y se dirigieron a toda prisa hacia el origen del humo, que recordaba el de una hoguera a la que hubieran echado neumáticos, un fuego que llevara horas ardiendo, no un par de minutos. Y cuando llegaron a la intersección de Glendonald Road y la Jellef ’s Outlet, se dieron cuenta de que en la plantación de eucaliptos había dos fuegos independientes. Fuegos nuevos, rabiosos, que gimoteaban y azotaban los árboles a ambos lados de la pista. Los del camión de bomberos sospecharon de inmediato sobre el origen de aquellos gigantes gemelos. El de la derecha estaba un poco menos avanzado, y el de la izquierda se alzaba con fuerza por entre las copas de los árboles de treinta metros de altura, alimentado por la madera seca y la infinita provisión de aceite de eucalipto.

Más tarde, uno de los voluntarios contaría a la policía: «Las llamas eran horizontales porque el viento soplaba con fuerza». Unas llamas horizontales amarillas y rojas, tan feroces que parecía que iban a subir por la ladera. En aquellas cadenas de montañas bajas, por cada diez grados que aumenta la inclinación de la ladera, el fuego duplica su velocidad, precalentando el combustible de más arriba, lo que hace que las llamas alcancen con mayor rapidez las hojas y las ramas.

Incluso en el interior del camión, los voluntarios sentían el calor que irradiaba el fuego. Ninguno de ellos había visto nunca un incendio forestal que creciera a tal velocidad. Era imposible calcular hasta qué punto de la plantación habría penetrado. Estaban rodeando el costado del fuego y ya se habían dado cuenta de que era demasiado grande como para poder atajarlo con un solo camión.

Así que siguieron por Glendonald Road, sinuosa carretera semirrural que atraviesa una zona conocida como Hazelwood North, haciendo sonar la sirena y el claxon y avisando a la gente para que evacuaran.

El capitán del Servicio Nacional Antiincendios llamó por radio, preguntando cuál era la situación. Viendo por el retrovisor lateral del camión el fuego acercándose, un teniente voluntario le dijo: «¿Sabe esa palabra de cuatro letras que no podemos usar por radio?».

Era «SHIT», acrónimo de Send Help! It’s Terrible.* El teniente solicitó apoyo aéreo y veinte camiones de bomberos. Muy pronto un helicóptero del Servicio Antiincendios empezó a lanzar agua desde el cielo. El fuego avanzó hacia el sureste, con un frente muy estrecho debido a su gran velocidad, pero durante la tarde los flancos crecieron hasta alcanzar una anchura de quince kilómetros. Los bomberos se concentraron en aquellos muros de fuego, lanzando agua, abriendo cortafuegos, desviando agua embalsada y rociando con ella los rescoldos tras el paso del incendio.

Hacia las seis de la tarde de ese sábado, el viento cambió de dirección. Tal como aprendería el agente Bertoncello, eso era lo que había ocurrido en los incendios más devastadores de la historia australiana: el viento seco del noroeste chocaba con una corriente de suroeste que podía alcanzar los setenta kilómetros por hora. El frente frío alimentaba el fuego con una nueva provisión de oxígeno al golpear por el lado este, convirtiendo este flanco en un enorme frente, gracias también al terreno montañoso. El frente, que lanzaba brasas encendidas a kilómetros de distancia, avanzó hacia el noreste en dirección a los minúsculos pueblecitos de Koornalla, Callignee, Callignee North y Callignee South.

En otro tiempo, los lugareños llamaban a aquella región pobre y agreste «The Heartbreak Hills».4 A finales del siglo xix

se concedió permiso para que los colonos europeos se asentaran en el extremo sureste de los montes Strzelecki. Durante años fueron talándose grandes bosques; muchos colonos ya habían huido de los inviernos húmedos y sin sol, de los conejos, de las malas hierbas y de las terribles carreteras, de unas tierras donde no tenían ni una tienda cerca. La maleza volvió a crecer en torno a estas comunidades despobladas, y ahora el fuego, impulsado por el viento, intenso y caprichoso, se adentraba en los montes. Más tarde el agente Bertoncello conocería a los que habían dejado otros modos de vida para asentarse en la zona, se trataba de gente que había vivido con lo justo durante generaciones y que ya tenían bastante con conseguir dar de comer a sus hijos, y para los que asegurar las propiedades no era una prioridad.

Más temprano, a las 13.45, el centro regional de control de incidentes del Servicio Nacional Antiincendios había emitido una alerta urgente sobre un inminente cambio de viento, pero tenían graves problemas de comunicación. Cincuenta camiones de bomberos usaban un único canal de tierra y un canal de mando y ambos se bloqueaban con la enorme cantidad de llamadas; además, el humo producía electricidad estática. En las montañas las radios y los teléfonos móviles tenían poca cobertura, y los mensajes enviados por sistemas de paginación o SMS demoraban horas. Había información vital que no conseguía transmitirse. Los jefes no sabían dónde estaban situados los camiones de bomberos. La mayoría de las brigadas tampoco tenían idea del momento previsto ni de las consecuencias del cambio de viento, y muchas comunidades situadas justo en la trayectoria del incendio no habían recibido las advertencias necesarias.

La gente tenía que confiar en informativos de televisión o radio redactados horas antes, sin darse cuenta del infierno que se les venía encima. Así fue como se lo describieron a los agentes de la Unidad Antiincendios quienes se encontraron de pronto con el incendio de Churchill: «De repente todos oímos un ruido, que fue haciéndose cada vez más intenso. Era como una turbina. Nunca había oído nada igual, y de pronto caímos: era el fuego que se acercaba»; «No podíamos verlo, pero sí oíamos un ruido que era como un trueno incesante», «un rugido terrible, ensordecedor»; «como un 747 en pista, con los motores en marcha»; «como si siete jumbos aterrizaran en el tejado»; «como diecisiete trenes de mercancías»; «un rugido brutal, constante», «aún llevo dentro el ruido. Iba aumentando progresivamente de volumen, hasta hacerte estallar los oídos».

«Era como si alguien hubiera encendido una cerilla». Al cabo de un momento, «el viento cambió de dirección y de pronto ese rugido salvaje»; «era como un huracán. Los árboles perdían las ramas y caían al suelo». Bandadas de pájaros salieron volando, y los ualabíes y los canguros huyeron del fuego. «Al acercarse el frente, todo empezó a temblar... Salí volando medio metro por los aires».

De pronto «no podías abrir bien los ojos por el humo y las cenizas»; «oscureció con tanta rapidez que no tuvo ninguna gracia»; «era de día, y de pronto..., ¡bum!»; «más negro que la noche»; «en un momento dado estaba a solo cincuenta metros de mi casa, apagando un fuego satélite, y dejé de ver mi casa»; «el cielo se puso negro»; «y entonces, al ir acercándose el frente principal del incendio, volvió la luz, los colores empezaron a cambiar y pasaron de un amarillo oscuro a un color rojizo»; «cuando llegó el frente del incendio, fue como si amaneciera. Hacia el oeste todo el cielo, hasta donde alcanzaba la vista, estaba en llamas».

«Estábamos en una zona elevada, y por encima de las copas de los árboles veíamos las llamas que se acercaban»; «moviéndose muy rápido, como si alguien hubiera vertido gasolina en el suelo»; «A los veinte o treinta segundos todo empezó a explotar a nuestro alrededor»; «Era como si lloviera fuego»; «una nieve roja»; «pequeñas brasas arrastradas por el viento como si fueran copos de nieve»; «pequeñas chispas que me caían sobre la piel».

«El viento se movía en todas direcciones y empezaron a llegar brasas de todas partes [...] de todos los tamaños, y a veces incluso trozos de madera arrastrados por el aire: ramas, hojas y objetos pequeños»; «Empezaron a caerme encima semillas de eucalipto en llamas»; «Prácticamente era como si granizara fuego».

«Las brasas que caían se convirtieron en una lluvia de flechas encendidas del tamaño de pelotas de tenis, que chocaban con todo y estallaban en llamas...»; «Caían brasas del tamaño de platos de cocina»; «brasas del tamaño de cojines»; «al caer explotaban, incendiándose y rebotando más de dos metros». Un hombre vio cómo explotaban sus colmenas por el tremendo calor. «Los árboles se incendiaban desde el suelo, de golpe, como si explotaran». Caían pájaros en llamas de las ramas, prendiendo fuego al suelo al caer. «Todo estaba en llamas, plantas, vallas, tocones de árboles, mantillo de astillas, la piscina hinchable. Le eché agua, pero se fundió hasta desaparecer». La bandeja de aluminio de una ranchera «caía, fundida, dejando regueros por el suelo».

«Hacía tanto calor que el respirador de plástico del centro de mi máscara se fundió y el plástico líquido me quemó los labios. Cogí las gafas de sol, y se me deshicieron en las manos». Esa noche, ese hombre durmió derecho para evitar el doloroso contacto de los párpados contra los ojos.

La gente se resguardaba en el interior de las casas, pero «el calor que entraba por las ventanas era increíble». «Era como estar en el interior de un Coonara [una estufa de leña], mirando al exterior desde el interior del fuego»; «solo se veía rojo, y pequeños palitos negros volando por el aire»; «todo era de un color rojo sangre, y era imposible saber hasta dónde llegaba ese rojo sangre»; «Era como si el aire fuera rojo. No había aire en el aire»; «Era como aspirar el aire de un secador de pelo»; «Sentías que la piel se te fundía del calor». Desde sus casas, la gente veía las bolas de fuego acercándose. Un hombre salió al exterior con una pistola y mató a sus caballos.