19,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: eBook Berlin Verlag

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

»Jungfrau Maria, verjage Putin!« Die Lebensgeschichte einer der wichtigsten russischen Dissidentinnen 2012: Mit ihrem Punk-Gebet »Jungfrau Maria, verjage Putin« in der Moskauer Christ-Erlöser-Kathedrale schreien Maria Aljochina und ihre Mitstreiterinnen von Pussy Riot eine Warnung vor den Gefahren des russischen Autoritarismus in die Welt hinaus. Für ihren Mut zahlen sie mit Gefängnis. Nachdem Maria zwei Jahre später im Rahmen einer Amnestie vorzeitig aus der Haft entlassen wird, ist das Land noch repressiver geworden. Innenansichten aus dem heutigen Russland von einer mutigen jungen Frau Als der Krieg gegen die Ukraine beginnt und die russische Opposition zum Schweigen gebracht wird, protestieren sie und ihre Freunde weiter. Vor einer erneuten Gefängnisstrafe flieht Maria 2022 aus Russland – verkleidet als Essenslieferantin. Ein ergreifendes Dokument von ungeheurem Mut, Kreativität und Menschlichkeit. Ein leidenschaftlicher Aufruf zu gewaltfreiem Protest gegen autoritäre Herrscher Was kann man tun, wenn das Heimatland von allmächtigen Männern beherrscht wird, die Krieg gegen ein anderes Land und die eigene Bevölkerung führen? »Ich schreibe dies, um nicht zu schweigen, nicht darüber zu schweigen, was ich in meiner Heimat gesehen habe, in dem Land, das ich liebe – brutal, herzlich und abstoßend zugleich. Mit endlosen Diktaturen, mit Priestern, die Blut an den Händen haben, mit mutigen Frauen, die sich gegen das Regime auflehnen. Ich möchte uns retten – damit wir neue Abenteuer erleben können. Damit eure und unsere Freiheit endlich zum Leben erwacht.«

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

Text bei Büchern mit inhaltsrelevanten Abbildungen und Alternativtexten:

Mehr über unsere Autorinnen, Autoren und Bücher:

www.berlinverlag.de

Aus dem Englischen von Nina Frey und Stephan Pauli

© Maria Aljochina 2025

Die Originalausgabe erschien 2025 bei Allen Lane/Penguin Random House UK in London.

© der deutschsprachigen Ausgabe 2025:

Berlin Verlag in der Piper Verlag GmbH, Georgenstraße 4, 80799 München, www.piper.de

Für einen direkten Kontakt und Fragen zum Produkt wenden Sie sich bitte an: [email protected]

Konvertierung auf Grundlage eines CSS-Layouts von digital publishing competence (München) mit abavo vlow (Buchloe)

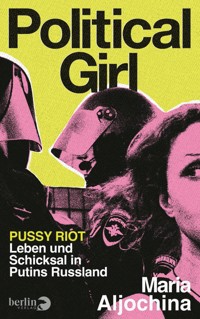

Covergestaltung: zero-media.net, München nach einem Entwurf von Olga Kominek

Covermotiv: KIRILL KUDRYAVTSEV/AFP / Getty Images

Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.

Wir behalten uns eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.

Inhalte fremder Webseiten, auf die in diesem Buch (etwa durch Links) hingewiesen wird, macht sich der Verlag nicht zu eigen. Eine Haftung dafür übernimmt der Verlag nicht.

Inhalt

Inhaltsübersicht

Cover & Impressum

Widmung

1. Putin wird dich lehren, das Vaterland zu lieben

2. Das neue Gesicht des Landes

3. Russischer Frühling

4. Political Girl

5. Erinnern heißt kämpfen

6. Alles Gute zum Geburtstag, Henker

7. Stoppt den Gulag

8. 2036

9. Operation Regenbogen

10. Vorsicht, zerbrechlich!

11. Hausarrest

12. Arrestkarussell

13. Nazipropaganda

14. Krieg

15. Delivery Club

Buchnavigation

Inhaltsübersicht

Cover

Textanfang

Impressum

Widmung

Es ist unvermeidlich: Eines Tages werden sich die Gefängnistore öffnen, und du wirst hindurchgehen. Das heißt allerdings nicht, dass du die Kategorie »Gefängnis« wirklich verlassen und die Kategorie »Freiheit« betreten hast. Die wahren Tore – die in deinem Geist – können nur von dir selbst aufgeschlossen werden.

1. Putin wird dich lehren, das Vaterland zu lieben

»Ich will hier nicht weg, nur wegen Putins Amnestie!«, schreie ich den ganzen Norden an.

Der Norden: die Raucherecke der Strafkolonie Nr. 2

Amnestie: ein Akt des Mitleids

Putin: ein russischer Diktator

Ich: eine Frau im grünen Mantel, an dem noch der Aufnäher hängt, eine »Politische«.

political girl

21. Februar 2012. In der Christ-Erlöser-Kathedrale führen wir das Punkgebet »Jungfrau Maria, verjage Putin« auf. Wir protestieren gegen Putins Diktatur und ihre Heiligsprechung durch die Kirche.

Am Vorabend der »Wahl« des russischen Präsidenten werden wir, Pussy Riot, wegen eines verzweifelten Schreis nach Freiheit zu zwei Jahren Gefängnis verurteilt.

Verurteilt: Aljochina, Maria Wladimirowna

Geboren 1988

Artikel 213 Absatz 2

Haftstrafe: 2 Jahre

Beginn der Haftstrafe: 04.03.2012

Ende der Haftstrafe: 04.03.2014

Der schwarze Wolga kommt am Bahnhof an. Ich steige aus. Drei große karierte Taschen, ein roter Zopf und mein grüner Mantel sind alles, was mir aus dem Gefängnis geblieben ist.

Das meistbeachtete Strafverfahren Russlands hat in den Medien hohe Wellen geschlagen. Die ganze Welt ist auf Pussy Riot aufmerksam geworden.

die Meistbeachteten

»Und? Wie ist die neue Freiheit? Komm schon, wir wollen wissen, wie sie sich anfühlt. Was wirst du jetzt machen? Hast du Pläne? Sag schon! Jetzt sag doch, wie sehen deine Pläne aus?« Ich brauche einen Plan. Die Menschenrechtsaktivistinnen und -aktivisten treffen, die mich in der Strafkolonie besucht haben. Ihnen sagen, dass ich nichts von dem, was ich hinter Gittern gesehen habe, vergessen werde, dass ich die Menschen, die noch im Gefängnis sitzen, nicht im Stich lassen und allen von ihnen erzählen werde. Ich muss mir ein Telefon kaufen.

Nahe der Strafkolonie lasse ich Feuerwerksraketen aufsteigen. Das habe ich den Frauen zur Feier des Tages versprochen. Rote Kleckse am Nachthimmel.

rote Kleckse

Die Menge, die dich heute auf dem Moskauer Bahnhof begeistert empfängt, wird dich morgen im Internet in Stücke reißen. Du bist eine schlechte Mutter. Nach zwei Jahren in der Strafkolonie bist du nicht sofort nach Hause gefahren, um deinen Sohn zu sehen.

Würde man mich genauso verurteilen, wenn ich ein Mann wäre?

Als ich das erste Mal nach Hause komme, ist ein Kameramann bei mir. Nur für eine Stunde. Ich muss zu einer Pressekonferenz. Ich muss sagen, dass wir für die Rechte der Gefangenen kämpfen werden. Zum ersten Mal nehme ich meinen Sohn Filipp in den Arm. Er ist sechs Jahre alt. Ein Foto wird gemacht. Ein Video aufgenommen. Mama steht daneben, sie ist angespannt. Alle machen sich Sorgen. Auch ich.

Meetings, Handygespräche, Säle, Tische mit Mikrofonen, Polizisten, Bars, Flugzeuge, Gespräche, neue Bekanntschaften, Artikel, alles vermischt sich mit dem kleinen Filipp. Da steht er neben dem Weihnachtsbaum. Hier mit einer Wunderkerze. In einem Café. In der Küche.

schlechte Mutter

Der Prozess gegen Pussy Riot war der Startschuss für eine umfassendere Hexenjagd, die das Land auf seinen traditionellen Weg zurückführen sollte. Wer gegen die politischen Obrigkeiten ist, ist gegen alles Russische, gegen die Familie und gegen alles Heilige. »Feminismus ist eine Todsünde«, argumentierte ein Anwalt, der in unserem Prozess die Geschädigten vertrat – die Wachleute der Kathedrale. In den zwei Jahren meiner Gefangenschaft haben die Ansichten aus unserem Gerichtssaal das ganze Land erfasst.

du bist die Schlagzeile

Es ist unser erstes Interview nach zwei Jahren Haft in der Strafkolonie. Es ist Abend. Nadja und ich liegen in einer sibirischen Stadt auf einem Hotelbett, neben uns ein Telefon. Die Stimme am anderen Ende der Leitung gehört dem Moderator eines beliebten liberalen Radiosenders, der uns fragt: »Wie geht es euch, Mädchen?« Wir erzählen ihm ausführlich, wie wir und Hunderte Gefangene, die wir kennengelernt haben, für unsere Rechte kämpften. Um uns herum ist es still, draußen herrscht eisiger Winter. Man fühlt sich ein wenig wie in einem Märchen, bis der Moderator sagt: »Und nun eine kurze Werbeunterbrechung, bleiben Sie dran!«

Wir bleiben in der Leitung. Gleich nach der Werbung spricht der Moderator weiter: »Pussy Riot sind wieder auf freiem Fuß, aber die hitzige Debatte um ihre provokante Aktion hat sich in den vergangenen zwei Jahren kaum beruhigt, und jetzt, meine lieben Hörerinnen und Hörer, dürfen Sie abstimmen. Was sind Pussy Riot Ihrer Meinung nach wirklich: Ketzerinnen oder Märtyrerinnen? Für Ketzerinnen wählen Sie die 1, wenn Sie sie für Märtyrerinnen halten, wählen Sie die 2.«

Und ich denke mir: »Ist das wirklich die Freiheit, die wir wollten?«

bleiben Sie dran

Meine sogenannte Freiheit habe ich Ende Dezember zurückerhalten. Eine Amnestie, mit der man dem Westen gegenüber das Gesicht wahren will – eine VIP-Amnestie –, verkürzt unsere Strafe um zwei Monate. Der Grund sind die Olympischen Winterspiele von 2014 in Sotschi. Putin ist es leid, von ausländischen Staatsleuten nach Pussy Riot gefragt zu werden. Das Problem mit uns »Rowdys« muss gelöst werden, um die Feierlichkeiten ja nicht zu stören.

Und doch stören wir die Feierlichkeiten. Wir fliegen zu den Olympischen Spielen, um eine Protestaktion durchzuführen. Erst jetzt verstehe und spüre ich, dass sich alles verändert hat, dass wir das Gefängnis verlassen haben und in einem anderen Land herausgekommen sind. Es gibt keinen Weg zurück. Putins dritte Amtszeit als Präsident, die nun auf sechs Jahre angelegt ist, und das Jahr 2014 markieren einen Wendepunkt, von dem es kein Zurück mehr gibt. Für niemanden.

kein Zurück

Für Putin sind die Olympischen Spiele nur das jüngste Vorhaben, um Russland zu alter Größe zu verhelfen. Deshalb wurde die »Operation Erfolg« ins Leben gerufen, ein Gemeinschaftsprojekt des russischen Geheimdienstes FSB und des Sportministeriums.

»Die Leute feiern ihre Olympiasieger, aber wir arbeiten wie verrückt, um ihren Urin auszutauschen.«

Grigori Rodtschenkow

Grigori Rodtschenkow, Leiter des russischen Anti-Doping-Labors, dem in einer internationalen Untersuchung vorgeworfen wurde, positive Dopingtests russischer Athletinnen und Athleten vertuscht und Urinproben vernichtet zu haben, hat anlässlich der Olympischen Spiele einen eigenen, unverwechselbaren Cocktail entwickelt. Hierfür wurden ihm ein Labor und fünfzig Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zur Verfügung gestellt. Dieser »Duchess«-Cocktail, eine Mischung aus drei verbotenen Substanzen, wurde den Sportlerinnen und Sportlern in einer Alkoholtinktur verabreicht. Whisky für die Männer und Martini für die Frauen. Um die Urinproben kümmerte sich der Geheimdienst. Jedes Probenfläschchen war nummeriert und so konstruiert, dass der Verschluss kaputtging, sobald er unerlaubt geöffnet wurde. Die Anti-Doping-Kommission in Sotschi bestand aus hundert internationalen Fachleuten, die das Verfahren streng kontrollierten und die Einrichtungen rund um die Uhr überwachten.

Operation Erfolg

Doch der FSB fand eine Lösung: ein kleines Loch in der Wand, das von einem Möbelstück verdeckt wurde. Jede Nacht reichten Rodtschenkow und sein Team die Probenfläschchen durch das Loch in den Nebenraum, wo FSB-Offiziere sie entgegennahmen. Später kamen dieselben Fläschchen scheinbar unverändert und mit sauberem Urin zurück.

Später wird Putin Rodtschenkow den Orden der Freundschaft verleihen.

Olympische Winterspiele in den Subtropen

Putin will die »Größe Russlands« demonstrieren, also sind die Olympischen Spiele in Sotschi auch die teuersten der Geschichte.

Putin hat versprochen, zwölf Milliarden Dollar für die Spiele auszugeben, und allein diese Zahl übertraf alle bisherigen olympischen Budgets. Aus diesen zwölf Milliarden wurden mit der Zeit fünfzig Milliarden, eine Summe, von der russische Kranken- und Waisenhäuser nur träumen können.

Baustellen des Todes

Für den Bau der olympischen Sportstätten werden Arbeitsmigranten ins Land geholt. Man verspricht ihnen gute Löhne, sie erhalten gefälschte Papiere, und wenn es an der Zeit wäre, sie zu bezahlen, kommt ein Polizist, und sie werden abgeschoben. Dann fährt ein Bus mit einer neuen Ladung Bauarbeiter vor.

In der Stadt arbeiten Polizei, Migrationsbehörde und Stadtverwaltung zusammen. Auch Kosakeneinheiten helfen aus. Die Kosaken machen sich über die ausländischen Bauarbeiter lustig. Die Polizei geht mit gesetzwidriger Härte vor, Verhaftete werden unter unmenschlichen Bedingungen festgehalten, geschlagen und in Garagen gesperrt. Menschenrechtsaktivistinnen und -aktivisten, die vor Polizeistationen demonstrieren, werden unter Androhung von Gewalt vertrieben.

Einer Gruppe von Arbeitern, die mit Streik drohte, sagte man, dass sie entlassen seien. Zwei der Arbeiter wurden umgehend verhaftet. Der Elektriker Mardiros Demertschjan wurde auf der Polizeiwache erst mehrere Stunden lang geschlagen und dann mit einem Brecheisen vergewaltigt. Danach gab er zu, ein Stromkabel gestohlen zu haben. Er hatte aber nichts gestohlen. Nach der Folter verlor Mardiros den Verstand.

Putin wird dich lehren, das Vaterland zu lieben

Eine Woche vor Ende der Spiele fliegen wir ins olympische Sotschi, um unsere Aktion durchzuführen. Wir sind sicher, dass wir unterwegs alle verhaftet werden. Wir fliegen von Moskau aus, ein großes, zwölfköpfiges Team, verteilt auf vier Flüge. Vielleicht nehmen sie einige von uns schon am Flughafen fest, doch so besteht wenigstens die Chance, dass manche es bis nach Sotschi schaffen.

In der Olympiastadt scheint es mehr FSB-Beamte als Einwohner zu geben. Die Verkäufer, die einem an den offiziellen Hotdog-Ständen die Wurst ins Brötchen stecken, bekleiden mindestens den Dienstrang eines Unterleutnants des Sicherheitsdienstes.

Am Ausgang des Flughafens rauche ich mit Nadja eine Zigarette. Sofort sind wir von Polizisten in Uniform umzingelt. Sie wollen unsere Papiere sehen.

Was machen Sie hier?

Wir haben nichts verbrochen.

Sie dürfen hier nicht rauchen. Sie müssen mit uns mitkommen.

Als Aktivistin wird man sehr wahrscheinlich unter »Überwachungskontrolle« gestellt. Spezialeinheiten überprüfen innerhalb von ein bis zwei Stunden jede Eintrittskarte, die du gekauft hast. Aus der Anfang der 2000er-Jahre eingerichteten »Wanted Route«-Datenbank erhalten die Behörden eine automatische Warnung. Wir werden schon erwartet. Wir geben ihnen unsere Papiere nicht. Wir diskutieren mit ihnen. Wir lassen sie stehen.

Überwachungskontrolle

Wir mieten ein Auto. Wir wollen uns die erste Location für das Pussy-Riot-Video ansehen. Nachts auf einer leeren Straße wird unser Wagen von einem Soldaten der Spezialkräfte in Tarnanzug angehalten. Das übliche AK-47 über der Schulter und die routinemäßige Auskunft: »Sie sind zur Fahndung ausgeschrieben.« Keine halbe Stunde später taucht eine Polizeieinheit mit zwei korpulenten Männern in giftgrünen reflektierenden Uniformen vor uns auf der Straße auf. Sie behaupten, das Auto sei gestohlen und der Führerschein der Pussy-Riot-Aktivistin am Steuer sei gefälscht.

Dürfen wir weiterfahren, oder sind wir verhaftet?

Nein, Sie dürfen hier nicht weg, aber Sie sind nicht verhaftet!

willkommen in Sotschi

Wir wohnen im Hotel Malachit. Dreißig Meter vom Meer entfernt. Wir schlafen ein paar Stunden. Möbel im Sowjetstil, Decken mit Spiralmustern, die Fenster mit grüner Spiegelfolie beklebt. Sobald man sich ins WLAN einwählt, werden die E-Mails gehackt.

An einem Februarmorgen um acht gehen wir im eiskalten Schwarzen Meer schwimmen. Es ist unser erster Dreh für das Olympia-Musikvideo. Wir wissen nicht, ob wir in der Stadt drehen dürfen. Deshalb fangen wir erst einmal hier an. Ein Polizeiwagen hält am menschenleeren Strand. Beamte steigen aus. Zwanzig Minuten lang filmen sie uns schweigend mit mehreren Kameras. Frauen mit Sturmhauben, die vor Kälte kreischen und in den Wellen herumtollen.

eisiges Schwarzes Meer

Mittags auf dem Weg zum nächsten Drehort werden wir von einem Grenzkommando des FSB angehalten. Sie nehmen uns mit zum Verhör. Unsere Autos werden von der politischen Polizei eskortiert, Leuten vom »Zentrum E« für Extremismusbekämpfung – eine regelrechte Kolonne aus Wagen verschiedener Spezialeinheiten.

Wir werden festgenommen, weil wir keine Aufenthaltserlaubnis für die »spezielle Grenzzone« besitzen. Die Beamten können uns nicht sagen, nach welchen Kriterien diese Sonderzone definiert ist. Das ist auch nicht verwunderlich, denn fast alle olympischen Einrichtungen befinden sich innerhalb dieses Bereichs. Wer also das Olympiastadion verlässt, könnte wegen Betretens dieser »Grenzzone« verhaftet werden.

Die nächsten zwölf Stunden verbringen wir in einem Militärstützpunkt an der Grenze zu Abchasien, das einmal zu Georgien gehörte. Sie lügen unseren Anwalt an und behaupten, dass wir nicht hier seien.

Grenzzone

Nachdem wir zwölf Stunden von FSB-Grenzbeamten verhört wurden, gehen wir essen. Ein Nachtcafé mit Ledersofas. Chartscho-Suppe und olympisches Eishockey im Fernsehen. Wir sind die einzigen Gäste im ersten Stock. Ein Mann mit schmutzigem T-Shirt, fettigen schwarzen Haaren und einer Flasche Wodka setzt sich neben uns. Mit betonter Großspurigkeit nimmt er einen Schluck. Er kennt bereits unsere Namen.

Mädchen, lasst uns zusammen was trinken!, sagt der Kerl zur Begrüßung.

Klar, gerne, stimmen wir freudig zu.

Worauf sollen wir trinken?

Auf die Russische Revolution natürlich, antworte ich.

Ich fände es großartig, wenn der schlecht verkleidete Agent mit uns auf die Revolution anstoßen würde. Ein zweiter Mann erscheint am Nebentisch. Nicht weniger schmierig. Er fängt an, »unseren Mann« anzupöbeln, und »unser Mann«, der ja »zu uns« gehört, bittet uns um Schutz. Die Polizeiagenten versuchen, uns in eine fingierte Schlägerei zu verwickeln, und tun krampfhaft so, als wären sie ganz normale Cafébesucher. Wir packen unsere Sachen und gehen, aber sie versuchen, uns einzuholen. An der Kreuzung in der Nähe des Cafés stehen genauso seltsame Gestalten. Alle schauen uns an. »Na los, dann macht, schlagt mich! Schlagt mich!«, brüllt uns einer von ihnen an, aber da springen wir bereits in den nächsten Bus.

Überall sind Sicherheitsbeamte. Zivilfahrzeuge folgen uns. An jeder Ecke lauern verdächtige Männer, ob in Uniform oder in Zivil. Jeder, der an der nächsten Haltestelle in unseren Bus einsteigt, könnte ein Sicherheitspolizist sein.

cop town

Zwei Uhr nachts. Wir drehen am Stadtrand von Sotschi, in der Nähe der olympischen Maskottchen: Leopard, Hase und Eisbär.

Wir atmen auf, als sich der lächelnde Typ, der zwischen Leopard und Bär posiert, als Tourist und nicht als grinsender Polizist entpuppt.

In einer Atmosphäre totaler Überwachung hat sich der Ferienort, den ich von früher kannte, in eine geheime, in Sektoren und Quadrate unterteilte Einrichtung verwandelt. Ich will nur noch eines: nicht den Rest der Nacht in einer Polizeistation verbringen. Rasch ziehe ich meinen Mantel aus und fange an, zu hüpfen, in die Luft zu boxen und den Text des Songs zu brüllen.

unterhalb der Kirche

Am Morgen nehmen wir den Stadtbus und steigen im Zentrum von Sotschi aus. Mit dem Auto können wir nicht fahren, weil es einen Platten hat. »Wir schnappen sie uns am Hafen«, murmelt ein »Passant« in unserer Nähe. Eine Viertelstunde später kommt ein glatzköpfiger Polizist in Lederjacke auf uns zugerannt.

Ihr müsst mit aufs Revier kommen.

Weshalb?

Euer Hotel wurde ausgeraubt. Ihr seid alle verdächtig.

Der Sicherheitspolizist hat ein typisches Donut-Gesicht. Während wir herumstehen, rufen ihn immer wieder seine Kollegen an, und er wiederholt: »Ja, verstehe, aber ich bin hier allein. Ja, ja, verstehe. Aber ich bin allein hier. Ja, allein! Ich stehe unterhalb der Kirche.« Wir befinden uns auf der Treppe, die von einer weißen Kirche in einen Park führt. Fußgänger gehen gleichgültig an uns vorüber. Zypressen stehen still um uns herum.

Diebstahl des Jahrhunderts

Was für ein Diebstahl?

Ein Diebstahl im Hotel. Ihr werdet verdächtigt.

Wer?

Ihr.

Haben Sie irgendwelche Befehle?

Nein, keine Befehle, aber ihr steht alle unter Verdacht.

Das sieht nach einer fingierten Sache aus.

Was für eine fingierte Sache?

Eine offensichtliche.

Eine offensichtlich fingierte Sache???

Was sind unsere Rechte als Gefangene?

Warum fragt ihr? Wisst ihr denn nicht, dass wir in Russland sind?

Folter ohne Sinn

Was mag der Donut wohl denken, während er eine sinnlose Bemerkung nach der anderen von sich gibt? Offensichtlich weiß er nicht, wer wir sind. Er ist überrascht, dass wir nach wenigen Minuten unseren Anwalt anrufen und das Telefon an ihn weiterreichen, damit er diesem die »Umstände des Diebstahls« schildert. Das Donut-Gesicht fragt: »Seid ihr von einer NGO?« Ein einfacher Beamter der Kriminalpolizei, der den Befehl hat, »verdächtige Personen« festzunehmen, denkt nicht lange darüber nach, was er tut. Er »macht einfach nur seinen Job« und »führt die Befehle seines Chefs aus«. Das Tamtam rund um die Olympischen Spiele bedeutet für ihn zusätzlichen Stress und unbezahlte Überstunden. Und dann muss er sich auch noch mit Anwälten und Kameras herumschlagen! Dabei will er diese Mädchen doch nur so schnell wie möglich auf die Wache bringen und dann nach Hause zu seiner Frau. In dieser Situation ist er kein Sadist, kein ideologischer Krieger gegen das Böse, er hat nichts falsch gemacht, er macht nur seine Arbeit.

»Was glaubt ihr denn, welche Rechte ihr habt? Wir sind hier in Russland«, hat er gesagt. So sollte eine Schlagzeile in allen westlichen Zeitungen lauten. Monatelang hat die internationale Presse das Märchen von Russland als treuem Verfechter der Menschenrechte gekauft, doch es könnte von der Wahrheit nicht weiter entfernt sein. Der Westen tut so, als würde er Putins Hype glauben und als wäre das, was mit uns geschieht, nichts weiter als eine Lappalie.

welche Rechte?

Wenn ihr euch weigert zu tun, was ich verlange, muss ich laut Gesetz Verstärkung anfordern. Und dann dauert es für uns alle länger. Tut mir leid, Mädchen.

Schließlich kommt die Verstärkung, und wir sind umringt von zwanzig Leuten mit Handys, schwarzen Jacken, spitzen Stiefeln. Sie unterscheiden sich in Größe, Gesichtszügen und Haarfarbe, aber irgendwie sehen alle gleich aus.

»Wir nehmen euch nicht fest, wir wollen uns nur unterhalten.« Sie verdrehen uns die Arme, stoßen uns mit Gewalt in ihre Awtosaks, russische Gefangenentransporter, und bringen uns auf die Polizeiwache. Sie zertrümmern Nastjas Kamera, und sie beißt einen der Polizisten. Niemand kann uns sagen, in welchem Zimmer der Diebstahl stattgefunden hat oder wie sie herausgefunden haben, wo genau wir übernachtet haben, obwohl sie uns ja auf der Straße festgenommen haben.

wir wollen uns nur unterhalten

Sie haben uns in den Gemeinschaftsraum der Polizeistation gesperrt und nacheinander zum Verhör gezerrt. Alle schreien. Nadja versucht zu verhindern, dass eine Aktivistin aus Sotschi abgeführt wird, Nastja setzt alles daran, dass ich nicht verhört werde. Ohne Anwalt wollen wir uns nicht von der Stelle rühren. Sie packen mich an den Händen, schubsen mich den Gang entlang und stoßen mich die Treppe hinunter.

Die Polizisten in Sotschi müssen dafür sorgen, dass wir uns ruhig verhalten oder am besten gleich ganz verschwinden.

Nach fünf Stunden verlassen wir die Polizeistation. Es regnet. Am Eingang wartet eine Schar von Journalistinnen und Journalisten mit Regenschirmen. Wir ziehen unsere Sturmhauben über, durchbrechen den Kreis der Presseleute und singen einige Zeilen des Songs »Putin wird dich lehren, das Vaterland zu lieben«. Eine Gruppe von Reporterinnen und Reportern rennt uns durch die Gasse hinterher. Menschen stürzen, Kameras fallen zu Boden.

Wir gehen in die Notaufnahme, um unsere Verletzungen untersuchen zu lassen. Der Arzt und die Krankenschwester sagen, dass sie genau wissen, wer wir sind. Sie weigern sich, Nastja zu röntgen, und Nadja erzählt man, dass ihre »Kratzer« von einer Katze stammen.

manus manum lavat

Vor dem Hotel Malachit warten drei Kosaken auf uns. Sie wollen uns nicht durchlassen. Vor hundert Jahren wurden Kosakenpatrouillen von den Zaren eingesetzt, um die Unzufriedenheit im Volk im Keim zu ersticken. Ihre Rückkehr hat Symbolcharakter.

Was wollt ihr überhaupt hier, ihr Schlampen? Ihr seid hier unerwünscht!

Pjotr und unserem Anwalt Popkow gelingt es, in das Hotel zu gelangen und unsere Sachen rauszuholen. David, ein Umweltaktivist aus Sotschi, der gegen illegale Bauprojekte im Rahmen der Olympischen Spiele gekämpft hat, bietet uns an, bei ihm zu wohnen. Und das machen wir auch.

Sein Haus am Stadtrand von Sotschi, das wie eine halb fertige Datscha aussieht, verwandelt sich in einen Unterschlupf für Aktivistinnen und Aktivisten. Wir schlafen abwechselnd in einem Bett mit einem kaputten Fuß.

gelbe Mimosen

Die Polizisten vom Zentrum E tauchen auch hier auf. In schwarzen Anzügen und mit Einkaufstüten. Sie schlendern die Straße auf und ab und tun so, als würden sie spazieren gehen. Unsere Autoreifen sind schon wieder platt. Wir überlegen, wie wir am besten aus dem Haus kommen, ohne verhaftet zu werden.

Wir nehmen den Hinterausgang und marschieren durch Gärten, an Garagen vorbei, klettern über Zäune. Wir springen über Mimosensträucher. Es ist Februar, aber überall blühen gelbe Mimosen.

blaue Mauer

Wir fahren zur blauen Mauer in der Nähe des Hafens, die mit einem meterhohen »Sotschi 2014« bemalt ist. Hier wollen wir die Schlüsselszenen unseres Videos drehen. Wir sind in einer russischen Kaffeebude am Kai, an den Nebentischen sitzen Spezialeinheitler vom Zentrum E. Es werden immer mehr. Wenn wir jetzt nicht gehen, werden wir wieder festgenommen. Wir machen uns auf den Weg.

Zwischen der Hütte und der Uferpromenade liegt ein roter Teppich. Man könnte meinen, man sei auf einem Filmfestival, nur dass keine Paparazzi, sondern bärtige Kosaken Spalier stehen. »Verpisst euch nach Amerika!«, rufen sie uns zu, sie haben Peitschen. Einen Filmpreis werden sie uns sicher nicht überreichen. Die Kosaken folgen uns die Promenade entlang bis zur blauen Mauer. Wir ziehen unsere Jacken aus und fangen an zu singen.

roter Teppich

GAS

!

GAS

!

Ich kann nicht erkennen, wer das schreit.

Die Kosaken sprühen Tränengas auf uns. Sie schlagen uns mit Peitschen und verdrehen uns die Arme. Sie ziehen uns die Sturmhauben vom Kopf. Nastja reißen sie ein Büschel Haare aus. Die Metallspitze einer Peitsche trifft sie an der Wirbelsäule. Nadja wird zu Boden gerissen, Lusine an den Haaren herumgezerrt, und Ljoscha in ihrem gelben Kleid dreschen sie einen Gitarrenhals ins Gesicht. Sie prügeln sogar noch auf die ein, die längst am Boden liegen. Einer der bärtigen Kosaken, die uns gestern nicht ins Hotel gelassen haben, nimmt Pjotr beiseite und besprüht ihn aus nächster Nähe mit Pfefferspray.

Die Polizei schaut dem blutigen Spektakel amüsiert zu. Wir schreien vor Schmerz, aber wir singen weiter. Innerhalb weniger Minuten ist aus der riesigen Werbetafel für die Olympischen Spiele die Kulisse für eine öffentliche Bestrafung geworden.

öffentliche Bestrafung

»Wir haben sie nicht geschlagen, wir haben ihnen eine Lehre erteilt«, wird einer der Kosaken sagen. Statt eine Gefängnisstrafe zu erhalten, wird er vom Gouverneur öffentlich in Schutz genommen. Die Straftat, bei der es drei Gruppen von Akteuren gab – die Opfer, die Täter und die anwesenden Polizisten –, wird nie untersucht werden.

Und wo sind die anderen? Die Kosaken schlagen uns, die Polizisten schauen zu, die Kameras filmen, aber wo sind alle anderen? Die Leute gehen an uns vorüber. Was denken sie? »Das geht mich nichts an«? Aber sie schlagen Frauen. Die ganze Straße hinunter sind Schreie zu hören. »Vielleicht wird ein Film gedreht?« – »Und wenn das kein Film ist?« – »Dann krieg ich am Ende auch was ab.«

Es gibt immer eine Wahl: eingreifen oder vorbeilaufen.

Sotschi 2014

»Wir sollten unsere Kubankas und Hüte ziehen vor den Autorinnen und Interpretinnen des Liedes »Putin wird uns lehren, die Heimat zu lieben« – so, wie es die Kosaken einst zu Ehren ihrer Helden taten. Diese jungen Menschen haben im Gegensatz zu den meisten von uns den Mut, dem russischen Präsidenten die Unzulänglichkeiten seiner Arbeit und die Zahnlosigkeit seiner örtlichen Beamten aufzuzeigen.«

Grigori Utschkurow, Kosake

Der einzige Kosake, der uns öffentlich unterstützte und die Angreifer identifizierte – Utschkurow –, wird später von seinem Kosakenverband ausgeschlossen werden.

wisch das Blut ab

Wir wischen uns das Blut ab, legen Verbände an und waschen uns das Pfefferspray aus dem Gesicht. Nadja zieht die Gitarre aus dem Mülleimer. Ein Krankenwagen bringt Pjotr wegen seiner brennenden Augen ins Krankenhaus. Während wir auf den zweiten Krankenwagen warten, prügeln die Kosaken weiter auf Alexej und Lusine ein, und die Polizei schaut tatenlos zu.

Niemand dokumentiert Pjotrs Verätzungen. In der Nähe des Krankenhauses stehen FSB-Fahrzeuge.

David geht neue Sturmmützen kaufen. Dima besorgt Scheren. Ich sitze mit Nadja in einem Café und versuche zu begreifen, was geschehen ist. Die alten Sturmhauben müssen wir verloren geben. Eine hat sich ein Kosake geschnappt; sie hat aus seiner Hosentasche rausgeguckt. Ich sitze nur da und starre – auf mein Telefon und an die Wand. Wenn mich jemand fragt, ob alles in Ordnung ist, antworte ich schnell: »Ja, ja, alles in Ordnung.« Ich bin noch nie von bärtigen Männern geschlagen worden. Ich weiß nicht, was ich sonst antworten soll. Nichts ist in Ordnung. Aber wir müssen weitermachen. Denn wir sind nicht gleichgültig.

weitermachen

Wir drehen die letzte Szene. Die fünf olympischen Ringe auf dem Hauptplatz von Sotschi. Die Ordnungskräfte stehen ganz ungeniert neben den Ringen. Aber das macht nichts. Sie schlagen uns nicht – und das ist bereits ein Fortschritt. Wir schreien die Texte und tanzen. Das Leopardenmaskottchen bemerkt uns und macht spontan mit. Wir tanzen zusammen.

In der Nacht schneiden wir unser olympisches Video. Wir haben alle blaue Flecken, Schwellungen, Schnittwunden, ausgerissene Haare, wir sind alle völlig erledigt, aber wir arbeiten bis zum Morgengrauen. In aller Frühe wird der Clip online gehen, und es wird eine Pressekonferenz von Pussy Riot geben.

Ich darf keine Sekunde darüber nachdenken, was hier vor sich geht. Ich muss das Filmmaterial schneiden. Die blutverschmierten Köpfe neben die grinsenden Polizisten montieren. Mein schmerzverzerrtes Gesicht und das meiner Freundinnen und Freunde. Unser erster Protest nach zwei Jahren Gefängnis. Ich darf keine Sekunde darüber nachdenken, welche Folgen der Protest haben wird. Ich habe keine Angst. Ich fühle gar nichts. Ich bin mir nicht einmal mehr sicher, ob die schreiende Frau im Video meine Freundin ist und die andere, die mit dem angsterfüllten Blick, ich selbst bin.

do it yourself

Eine halbe Stunde vor der Pressekonferenz weigert sich das verängstigte Hotelpersonal, uns den gebuchten Raum zur Verfügung zu stellen, mit der idiotischen Begründung, ein Rohr sei geplatzt und man könne den Feueralarm nicht abstellen. Das Treffen mit den Journalistinnen und Journalisten wird spontan vor den Eingang des Hotels verlegt. Weil es dort keine Leinwand gibt, stellen wir den Laptop auf einen Stuhl, und der Liedtext kommt aus den Lautsprechern:

Putin wird dich lehren, das Vaterland zu lieben

Vaterland

Vaterland

Vaterland

das Leben ist so gut

In der Menge taucht eine Schar kremlfreundlicher Hühner auf. Ein rosa Hahn und mehrere Gopniks[1] wedeln rohe Hähnchenschenkel durch die Luft. »Wir stehen auf Sex mit Hühnern!«, rufen sie, wobei sie versuchen, uns zu imitieren. Einer der Typen erzählt einem CCN-Journalisten: »Das Leben in Sotschi ist so gut, dass es keinen Grund zum Protestieren gibt.«

Als der als Hahn verkleidete Typ gefragt wird, warum nicht auch er Sex mit Hennen haben wolle, schließlich sei er doch selbst ein Huhn, antwortet er stolz: »Aber ich bin ein Hahn!«

Wir wissen nicht, wo die jungen Gopniks mit den Hühnern herkommen. Wahrscheinlich kennen sie Pussy Riot überhaupt nicht. Man hat sie angeheuert, um unsere Präsentation zu stören, ohne dass die Polizei sie deswegen verhaften würde. Eine Stadt, die wie eine »Spezialeinrichtung« funktioniert, erlaubt keine zufälligen Provokationen.

Erinnerungsfoto

Wir sind auf dem Weg zum Flughafen – es ist Zeit, nach Moskau zurückzukehren. Der Taxifahrer erkennt uns und macht ein Erinnerungsfoto. Wir halten an, um zu Mittag zu essen. Als wir das Café wieder verlassen, erfahren wir, dass der Taxifahrer während unseres Essens von zwei FSB-Beamten angesprochen und gezwungen wurde, das Foto zu löschen. Sie haben ihn aufgefordert, für ein Verhör mitzukommen.

treuer Hund

Zwei Jahre später wird der Dopingskandal um die Urinproben ans Licht kommen. Russische Sportlerinnen und Sportler werden bei den nächsten Olympischen Spielen nicht unter russischer Flagge antreten dürfen.

»Ich war ein treuer Hund. Ich wurde in Sotschi gebraucht. Alles wurde an Putin berichtet. Zu glauben, er habe nichts davon gewusst, ist dumm.«

Grigori Rodtschenkow

Der Leiter des Labors, Rodtschenkow, wird in den USA politisches Asyl beantragen. Zwei seiner Kollegen werden unter mysteriösen Umständen sterben. Rodtschenkow wird Teil des amerikanischen Zeugenschutzprogramms. Jahrelang wird ihn die russische Propaganda als Betrüger und Lügner brandmarken, der seine Heimat für dreißig Silberlinge verkauft hat.

»Jeder Mensch mit unvoreingenommenem Blick konnte das Gesicht eines neuen Russlands sehen: effizient und freundlich, patriotisch und weltoffen.«

Thomas Bach, Präsident des Internationalen Olympischen Komitees

ein neues Gesicht

21. Februar. Vor genau zwei Jahren waren wir auf dem Weg zur Christ-Erlöser-Kathedrale, wofür man uns verurteilt hat. Jetzt geht es zu einem anderen Moskauer Gericht, um die Angeklagten im Bolotnaja-Prozess zu unterstützen, die 2012 die bisher größten Proteste gegen Putin organisiert hatten. Sieben Personen werden zu Haftstrafen zwischen zwei und vier Jahren verurteilt.

Menschen jeden Alters versammeln sich vor dem Gerichtsgebäude, um ihre Unterstützung für die politischen Gefangenen zu zeigen. Einer kann die Tränen nicht zurückhalten. Ein anderer diskutiert mit den Polizisten, die mit versteinerter Miene dastehen. Man kommt in Gruppen oder allein, Politikerinnen und Politiker und auch ganz einfache Leute. Und doch sind nirgends westliche Korrespondentinnen und Korrespondenten zu sehen. Die Menschen, die sich opfern, um die Wahrheit ans Licht zu bringen, gehen in der schieren Masse westlicher Berichterstattung über die Winterolympiade einfach unter.

»Wir stehen nicht vor Gericht, um einen fairen Prozess zu bekommen. Man hat uns zu Hauptdarstellern in einem Spektakel der Bestrafung gemacht.«

Alexej Polichowitsch, verurteilt zu dreieinhalb Jahren Haft

Spektakel der Bestrafung

Die Polizei drängt die Menschen vom Gerichtsgebäude weg, sie teilt die Menge in zwei Hälften, zieht die Aktivsten heraus und zerrt sie in Awtosaks. Die Menschen rotten sich zusammen – wenn du in einer Gruppe bist, kann man dich nicht so leicht herausgreifen und festnehmen.

Als die zweite Staffel der Bereitschaftspolizei Nadja und mich ins Visier nimmt, bildet unsere Gruppe sofort einen Ring um uns und lässt die Polizisten nicht an uns heran. Die Menschen drehen der Polizei den Rücken zu. Sie setzen sich ihren Schlägen aus, nur damit wir nicht verhaftet werden.

Ehre den Helden

Am folgenden Tag, dem 22. Februar, siegt in der Ukraine die Revolution. Der abgesetzte Präsident Janukowitsch flieht nach Russland.

Unmittelbar nach der Schlussfeier der Olympischen Spiele in Sotschi und dem Sieg der Revolution in der Ukraine wird der »Russische Frühling« eingeläutet. In wenigen Tagen beginnen die Vorbereitungen für die Annexion der Krim.

2. Das neue Gesicht des Landes

Bon appétit

, ihr Schlampen!

März. Nischni Nowgorod. Sechs Uhr morgens. Wir steigen aus dem Zug und gehen einen Kaffee trinken. Sofort stürmt eine Gruppe zwanzigjähriger Gopniks in den McDonald’s und umzingelt uns. Sie tragen Daunenjacken und Sankt-Georgs-Bänder. Sie haben Hühnerbeine und eine Dose Klebstoff dabei. Einer von ihnen hält ein Plakat hoch: »Ihr dreckigen Huren, verlasst die Stadt!«

Verschwindet von hier, ihr Schlampen!

Haut ab, ihr Huren!

Verpisst euch aus unserer Stadt, ihr Abschaum!

Zehn Männer stehen rings um unseren Tisch. Sie schreien uns an, fordern uns auf »zurückzugehen«.

Nach Amerika, ihr Schlampen!

Sie haben auch Spritzen mit Seljonka in den Händen, grünem Ethylalkohol, der zu Sowjetzeiten als Desinfektionsmittel verwendet wurde. Man sollte das Zeug nicht in die Augen bekommen. Einer rennt auf uns zu und zielt mit der Spritze auf unsere Augen.

Happy Meal

Die große Blechdose mit Klebstoff fliegt auf mich zu. Sie trifft mich am Kopf. Es tut weh. Und es ist sehr laut. Ich bin noch gar nicht richtig wach. Ich fasse mir an die Stirn, schaue auf meine Hand und sehe Blut. Die Dose hat mir die Kopfhaut aufgerissen. Auch in meinen Haaren ist Blut. Blut und Seljonka.

Ich denke nicht an das Blut. Ich spreche in die Kamera und sage, warum wir hergekommen sind.

»Wir sind nach Nischni Nowgorod gekommen, um die Strafkolonie zu besuchen. Die Gefangenen dort erhalten 200 Rubel im Monat. Wir sind hier, um sie zu unterstützen.«

Tasja hält die Kamera, sie hat eine Augenverätzung, die zum vollständigen Verlust des Sehvermögens führen wird. Auch Nadja hat Verätzungen am Auge. Ich habe eine Gehirnerschütterung. Die Polizei, deren Station gleich um die Ecke ist, braucht vierzig Minuten, um anzurücken. Der Krankenwagen ist auch nicht schneller.

Der Angriff wird von der Polizei nicht untersucht, weil sie ihn selbst befohlen hat. Oberst »Trischka« Trifonow vom Zentrum E in Nischni Nowgorod hat ihn am Vorabend unserer Ankunft über Twitter angekündigt. Die Attacke, bei der zehn Männer auf ein paar Frauen eingeprügelt haben, nennt er darin »Desinfektion«.

Unmittelbar nach dem Überfall postet er Fotos unserer mit Seljonka und Blut verschmierten Gesichter – einer seiner Männer hat uns im McDonald’s fotografiert.

grünes Licht

Während Russland in die Ukraine einmarschiert, geben die Behörden grünes Licht für das Schüren von Gewalt im eigenen Land. Die Zahl der Nazigruppen wächst. Gopniks mit Sankt-Georgs-Bändern, die sich Patrioten nennen, greifen alle an, die mit dem neuen »Patriotismus« nicht einverstanden sind.

Was tust du, wenn am helllichten Tag jemand in einem Café auf dich eindrischt? Dich bei der Polizei beschweren? Keine gute Idee – die Polizei ist ja dafür verantwortlich. Im Rahmen »erlaubter Selbstverteidigung« zurückschlagen? Auch keine gute Idee – du wirst im Gefängnis landen, während die Angreifer unbehelligt bleiben.

Mama mit Verband

Mein Sohn Filip, »Filja«, ist sechs Jahre alt, und im Kindergarten wird am 8. März der Internationale Frauentag gefeiert. Jungen in weißen Hemden lesen ihren Müttern und Großmüttern Gedichte vor.

Ich bin die einzige Mutter mit einem seltsamen Verband um die grünen Haare.

Wir mögen klein sein,

Aber tapfer wie Soldaten.

Unsere geliebte Heimat

Werden wir verteidigen,

Um den Sonnenschein des Glücks zu hüten.

Ich denke nicht darüber nach, dass die Kinder Gedichte lernen, in denen Jungen Soldaten sind und Mädchen Prinzessinnen, die beschützt werden müssen, was am 8. März besonders absurd ist – dem Tag, an dem der Kampf für die Unabhängigkeit der Frau gefeiert wird. Ich höre bloß zu. Ich bin einfach nur froh, dass ich Filipp wieder sehen kann, so oft ich will, und nicht nur alle drei Monate in der Strafkolonie, im Zimmer für dreitägige Familienbesuche.

Ich denke an die jungen Männer, die uns in Nischni Nowgorod verprügelt haben. Sie sind auch einmal in den Kindergarten gegangen und haben ihren Müttern erzählt, dass sie ihre Heimat verteidigen werden.

Revolution im Fernsehen

In der Strafkolonie erreichten uns nur Bruchstücke von echten Nachrichten, und selbst um die mussten wir kämpfen. Die Zensurbehörde ließ keine Zeitungen rein, die Wachen nahmen uns alle Zeitschriften weg und verbrannten jede Menge Briefe.

Einmal gab mir der Leiter der Kulturabteilung eine Zeitschrift mit einer Besprechung des gerade angelaufenen Films Nymphomaniac. Alle Bilder waren sorgfältig ausgeschnitten worden. Die Gefängnisbehörden erachteten die Fotos von Charlotte Gainsbourg und zwei schwarzen Männern als unsittlich.

November 2013. Als die Revolution in der Ukraine beginnt, bin ich noch im Lager. In jeder Baracke steht ein Fernseher. Die russische Propaganda verwandelt die Unruhen im Zentrum Kyjiws in eine Realityshow. Die Demonstranten sollen als kleine Minderheit dargestellt werden. Die Fernsehzuschauer sollen glauben, die Proteste seien völlig unbedeutend und führten zu nichts.

Aus den Bürgerprotesten wird eine Revolution. Trotz Gesprächen mit Europa unterzeichnet der prorussische ukrainische Präsident Janukowitsch ein Abkommen mit Putin über einen möglichen Beitritt zur Eurasischen Wirtschaftsgemeinschaft.[2]

Putin senkt für die Ukraine die Preise für russisches Gas – ein kleines Zugeständnis, um sich »seines Mannes« im Nachbarland zu versichern. Die Menschen fühlen sich betrogen und marschieren zum Unabhängigkeitsplatz in Kyjiw – dem Maidan. EU-Flaggen und ukrainische Fahnen werden Seite an Seite geschwenkt. Auf dem Maidan werden Barrikaden errichtet. Der wichtigste Platz der ukrainischen Hauptstadt verwandelt sich in ein Zeltlager. Es sind so viele Menschen, dass man sie unmöglich ignorieren kann. Die Ukraine entscheidet sich, ihr sowjetisches Erbe zugunsten eines europäischen Weges aufzugeben. Die Ukraine weigert sich, Russland in die Vergangenheit zu folgen.

Und genau das ist für Putin unverzeihlich.

Operation »Gaben der Heiligen Drei Könige«

Die Gaben der Heiligen Drei Könige sind heilige christliche Reliquien. Gold, Weihrauch und Myrrhe. Es heißt, es handle sich um Geschenke für das neugeborene Jesuskind. Zum ersten Mal seit fünfhundert Jahren verlassen die Reliquien den Berg Athos in Griechenland.

Januar 2014. Der »orthodoxe« Oligarch Konstantin Malofejew bezahlt die Reise. Zusammen mit griechischen Kirchenältesten lädt er die Reliquien in einen Privatjet. Die Gaben werden in den Hauptstädten Russlands, der Ukraine und von Belarus ausgestellt. Die Wanderausstellung steht unter dem Segen der russisch-orthodoxen Kirche. Zu Weihnachten werden die Gaben in der Christ-Erlöser-Kathedrale in Moskau gezeigt.

Ursprünglich war die Krim nicht Teil der Route, doch auf Anweisung des Patriarchen werden die Pläne innerhalb eines Tages geändert. Ende Januar kommen die Gaben in Malofejews Flugzeug auf der ukrainischen Halbinsel an.

Gold

Die Bewohner der Krim strömen herbei, um zu beten, nicht ahnend, dass sie Teil der russischen Geheimdienstoperation »Gaben der Heiligen Drei Könige« sind. Der FSB-Pensionär Igor Girkin, bekannt unter seinem Pseudonym »Strelkow«, ist für die Sicherheit der Reliquien verantwortlich.

Weihrauch: Gabe an den Hohepriester

Eigens angeheuerte Priester halten Gottesdienste »für den Frieden« ab. Sie sammeln Matratzen, um das russische Militär später auf dem Kirchengelände zu beherbergen.

Während die Menschen für die Reliquien Schlange stehen, bespricht die Delegation, die mit den Gaben eingetroffen ist, die Annexion: Die ukrainische Fahne soll eingeholt und stattdessen die Flagge der »Unabhängigen Krim« gehisst werden.

Myrrhe: Gabe an einen Sterblichen

Ein Schiff mit den heiligen Gaben und Ikonen legt, eskortiert von Schiffen der Schwarzmeerflotte, ab. Die Gaben werden an Bord des russischen Kriegsschiffes Moskwa gebracht, eines Lenkwaffenkreuzers mit »Hauskapelle«.

Unter dem Vorwand der Reliquien sondieren die orthodoxen Tschekisten die Lage und sammeln Geheimdienstinformationen, damit sie Putin eine ganze Halbinsel übergeben können.

Gaben des Todes

Februar 2014. Die ukrainische Revolution siegt, und Janukowitsch gibt den Befehl, auf die Demonstranten zu schießen. Die Spezialeinheit Berkut eröffnet das Feuer. Hunderte werden verletzt. Aber die Proteste gehen weiter.

Putin befiehlt russischen Truppen, die Militärstützpunkte auf der Krim abzuriegeln. Das russische Militär sperrt wichtige Zufahrtsstraßen nach Sewastopol.

Das Oberhaupt der Krimtataren erklärt, dass die Bevölkerung der Krim eine Teilung der Ukraine nicht akzeptieren werde, und kündigt Proteste an. Separatisten und Kosaken kommen mit Tränengaskanistern und nietenbewehrten Schlagringen zur Demonstration. An ihren Jacken tragen sie Sankt-Georgs-Bänder als Zeichen ihrer Treue zum Russischen Reich. Damit die Pro-Russen »ihre Leute« erkennen können.

Sankt-Georgs-Band

Wie die rote Mohnblume in Großbritannien, so wurde auch in Russland ein Symbol eingeführt, um dem Ende des Zweiten Weltkrieges zu gedenken. Das Sankt-Georgs-Band ist ein Sinnbild des Sieges. Putin liebt es, über Siege zu reden: »Wir sind eine große Nation; wir haben die Faschisten besiegt.« Über geliehene amerikanische Panzer oder die westlichen Alliierten spricht er weniger gern. Von der Sowjetunion als Aggressor und anfänglichem Verbündeten Hitlers ganz zu schweigen. Aus »Nie wieder« wird »Wir können es wieder tun!«.

nie wieder

Im Jahr 1944 verübte Stalin einen Völkermord an den Krimtataren. Zehntausende wurden in Viehwaggons gepfercht und gewaltsam deportiert. Tausende starben unterwegs an Hunger und Typhus. Jahrzehntelang kämpften die Tataren um das Recht, in ihre Heimat zurückzukehren.

Russland, ein Land, in dem laut einer Umfrage von 2015 mehr als die Hälfte der Bevölkerung die Taten Stalins gutheißt, wird für ein Volk, das einen Genozid überlebt hat, niemals zur Heimat werden.

Putin wird den Krimtataren ihren Widerstand gegen die Annexion nicht verzeihen. Man wird sie zu hohen Gefängnisstrafen verurteilen, man wird sie entführen, foltern und töten.

freundliche Menschen

Auf Befehl Putins legt ein Schiff der russischen Flotte mit zweihundert bewaffneten Männern in grünen Uniformen ohne Abzeichen in Sewastopol an. Sie bringen staatliche Einrichtungen in ihre Gewalt.

Im eingenommenen Parlamentsgebäude wird eine prorussische Regierung gebildet.

Auf vielen Gebäuden wehen russische Fahnen.

In der Nacht besetzen russische Scharfschützen den Flughafen.

Der Sicherheitschef des Flughafens sagt, man habe seine Leute »freundlich gebeten, das Gelände zu verlassen«. Das Zitat schafft es in die Medien, und kremlfreundliche Blogger bleiben nicht untätig – Fotos von russischen Armeeangehörigen mit Blumen und Katzen unter dem Hashtag »freundliche Menschen« gehen viral. Die Propaganda verschärft die Gangart, die Sieger der Revolution auf dem Maidan werden als Nazis verunglimpft, die »freundlichen Menschen« als Befreier gefeiert.

freundlicher Faschismus

Am Vergebungssonntag marschieren Truppen über die Krim, dazu der Patriarch: »Ich hoffe, die Ukraine leistet keinen Widerstand.« Die Polizei marschiert am Maneschnaja-Platz im Zentrum Moskaus auf, um Menschen, die laut »Nein zum Krieg« sagen, in Awtosaks zu verfrachten.

Eiligst werden Staatsbeamte zusammengerufen. Lehrer werden einbestellt, um die Truppen auf dem Platz im Herzen Moskaus zu beklatschen. Um den Krieg zu unterstützen.

Bei Anti-Kriegs-Demonstrationen hört man aus Polizeilautsprechern Äußerungen, die auf eine unterschwellige Spaltung in der Gesellschaft hindeuten, eine Kluft, die schlimmer sein könnte als ein Bürgerkrieg.

»Bürger, versperrt anderen Bürgern nicht den Weg.« Es gibt diejenigen, die eine Meinung haben, aber nicht einmal durch ihre Stadt laufen dürfen, und diejenigen, die es dürfen, weil sie sich nicht politisch äußern.

teile und herrsche

Erzählt den Medien nicht, was passiert ist! Wir werden für immer Opfer bleiben.

März 2014. Mordwinien. Ein Land der Strafkolonien. Ein Land der Wachtürme und Absperrungen, dessen Regionalwappen ein Stacheldrahtzaun sein könnte, ein Land, in dem die eine Hälfte der Bevölkerung Sträflingskleidung und die andere Epauletten trägt. Und fast alle wählen Putin: 92 Prozent.

Die Schwelle zwischen Tag und Nacht. Der Nachtzug hat uns auf einem Asphaltstreifen ausgespuckt und setzt sich wieder in Bewegung. Ein leerer Bahnsteig. Sie haben uns erneut angegriffen.

Sie sind die Treppe zu unserem Zug hochgerannt. Schnitt, neue Szene: unsere Gesichter, Haare, Kleidung, alles voll mit einer widerlich stinkenden Brühe. In der Nähe – auf dem Bahnsteig – leere Plastikflaschen. Ich will den Medien nichts davon erzählen. Wir wollen nicht zu öffentlichen Fußabtretern werden. Wir wischen uns trocken und machen weiter.

ein Argument

Hier hat Nadja ihre Zeit für das Punkgebet abgesessen, und jetzt sind wir beide zurück, um die Gefangenen ihrer ehemaligen Strafkolonie zu unterstützen. Sieben Stunden sitzen wir im Besucherraum und verteilen Essen an die Gefangenen. Das Wachpersonal schaut uns an, als wären wir nicht da.

Seit Generationen Wärter oder Wärterinnen: In ihren fleckigen blauen Uniformen foltern sie hinter diesen Mauern Häftlinge; in denselben Uniformen gehen sie dann Würstchen holen. Ihre Uniformen kleben auf ihrer Haut. Sie rekrutieren Kinder direkt aus der Schule, und diese Kinder ziehen dann auch Uniformen an. Vielleicht sogar genau die gleichen.

Hinter dem Zaun, im Büro, hängt ein Stock mit einem Eisenknauf. Dieser Stock wird »Argument« genannt. Damit schlagen sie die weiblichen Gefangenen. Sie schlagen sie, wenn diese die Norm nicht schaffen. Die Insassinnen müssen Polizei- und Armeeuniformen nähen. Zwölf Stunden am Tag, sechs Tage die Woche. Für einen Wochenlohn von ein paar Dollar.

Stacheldrahtreligion

Pausbäckige Spezialeinheitler verfolgen uns in einem auberginefarbenen Lada, wir filmen sie, sie filmen uns.

Wir lachen. Wir fahren an Stacheldrahtzäunen vorbei. Die Zäune wollen kein Ende nehmen. Ein Wald folgt dem anderen. Zäune und noch mehr Zäune.

Mordwinien besteht aus nichts als Wäldern, Tränen und Gefängniszonen. Und Stacheldraht.

what’s so funny?

Wir sitzen in einem halb leeren Café. Wieder stürmen Gopniks in Lederjacken und mit schwarzen Mützen herein. Sie haben grüne Spritzen dabei. Nadja hechtet unter den Tisch. Zwei der Schläger mit ihren betrunkenen Gesichtern ziehen mich an den Haaren, drehen mich herum und spritzen mir Seljonka in die Augen.

SOHOLLYWOOD!, brüllt Pjotr, als er mein grünes Gesicht sieht. Und zum ersten Mal möchte ich weinen. Nicht, weil ich Schmerzen hätte – in Nischni Nowgorod war es viel schmerzhafter.

Ich möchte weinen, weil ich mich nicht wehren konnte. Ich habe es noch nicht einmal versucht.

Hollywood

Die herbeigerufenen Polizisten kommen in Scharen. Einem strecke ich die Hand entgegen. Es ist ihm peinlich.

Es gehört sich nicht, einem Mädchen die Hand zu geben.

Warum?

Rosa Wände, kleine Glühbirnen, quietschgrüne künstliche Salatblätter. Auf dem Tisch liegt eine Spritze mit Seljonka.

Sie nehmen unsere Fingerabdrücke. Wofür? Ein sinnloser und scheinheiliger Vorgang. Unser ehrlicher Bericht über den Angriff gerinnt auf dem Erfassungsbogen zu einer Masse toter Buchstaben, die im staubigen Regal eines Polizeimajors enden werden. Und der uniformierte Polizist, ein Untergebener dieses Majors, der das Formular ausfüllt, weiß das. Wenn du solche toten Buchstaben schreibst, wer sagt dir dann, dass du selbst noch wirklich lebst?

Friedensmarsch

15. März 2014. Moskau. Eine Kundgebung gegen die Annexion, ein Friedensmarsch. Der Organisator ist Boris Nemzow – ein hochgewachsener, charismatischer Mann mit dunklen Locken. Der Politiker aus Nischni Nowgorod, der gut reden kann und in den die Menschen sich schnell verlieben, ist einer der Anführer der russischen Protestbewegung. Er betritt die Bühne:

»Ich bin ein Patriot. Ich will diesen Krieg nicht. Ich will nicht mit ansehen müssen, wie Fracht 200[3] in Moskau, Jaroslawl oder Nischni Nowgorod eintrifft. Wie Mütter, Frauen und Kinder weinen – ich will das nicht. Ich glaube nicht, dass wir das Recht haben, uns gegenüber einem befreundeten Land so zu verhalten. Es ist schamlos, es ist niederträchtig, und vor allem wird es Russland schaden.«

Im Zentrum Moskaus werden Tausende ukrainischer Fahnen geschwenkt.

Hände weg von der Ukraine!

Die Besetzung der Krim – Schande über Russland!

Russland und die Ukraine ohne Putin!

vergib uns, Ukraine

Nadja und ich betreten die Bühne. Eine meiner grünen Haarsträhnen weht im Wind. Ich spreche ins Mikrofon.

»Ständig werden wir geschlagen. Andauernd werden wir mit Seljonka angegriffen, russische Bürger werden von den öffentlichen Plätzen verjagt, Menschen werden verhaftet, weil sie Slogans wie Nein zum Krieg rufen. Sie werden festgenommen, weil sie Friedenszeichen hochhalten. Wie kann ein Referendum mit vorgehaltener Waffe fair und legitim sein?«

Referendum mit vorgehaltener Waffe

Auf der besetzten Krim werden »russische Wahlen« abgehalten. Sie müssen die Besatzung legitimieren – durch ein »Referendum«, bei dem die Krim »ihre Unabhängigkeit erklären« und als »unabhängiges Gebiet« von Russland annektiert werden wird.

Bewaffnete Checkpoints, keine Wahlbeobachter. Die Wahlurnen werden auf Räume verteilt, die voller Menschen in Tarnkleidung sind. Noch vor Schließung der Wahllokale hängen russische Fahnen an den Gebäuden.

Die Mündungen russischer Maschinengewehre, die Pferde russischer Kosaken, das gefälschte Wahlergebnis. Sie nennen es »Referendum«. Einen Tag später findet im Kreml eine Zeremonie statt. Sie nennen es »Beitritt«.

Schuss ins Herz

Im Kreml fließt Champagner, während russische Spezialeinheiten auf der Krim einen Beobachtungsturm unter Beschuss nehmen. Der Turm wird durchlöchert wie ein Sieb. Ein ukrainischer Leutnant im Turm fällt tot zu Boden. Die Kugeln haben ihn ins Herz getroffen.

Igor Girkin leitet den Angriff.

Der Leutnant und Kartograf, der zur Verteidigung der Einheit im Turm ausgeharrt hatte, hieß Serhij Kokurin. Er war das erste Todesopfer der russischen Annexion. Er war sechsunddreißig Jahre alt. Er hinterließ eine schwangere Frau und ein Kind.

Medaille für die Rückholung

Der Verteidigungsminister verleiht russischen Militärangehörigen die Medaille »für die Rückholung der Krim«.

Die Medaille zeigt eine Karte der Halbinsel und das Datum, an dem die Operation begonnen hat: »20. Februar 2014«. An diesem Tag erschoss die ukrainische Spezialeinheit Berkut Demonstranten auf dem Maidan, und Janukowitsch war noch der rechtmäßige Präsident. Erst eine Woche später besetzte das Militär die Halbinsel, und einen Monat danach sollte das »Referendum« abgehalten werden.

Die Besetzung der Krim war seit Beginn der Maidan-Revolution vorbereitet worden.

fünfte Kolonne

Wer sich gegen die Annexion ausspricht, wird zum Landesverräter erklärt.

Zum Mitglied einer fünften Kolonne.

Putin und seine Propaganda wechseln in eine Sprache des Krieges. Und es spielt keine Rolle, dass sie über ein halbes Jahrhundert alt ist. Es gilt, die Menschen davon zu überzeugen, dass die Nazis zurück sind und dass wir sie auch diesmal besiegen werden. Der Siegerkult wird zum neuen Konsens.

Feinde überall

»Russland ist das einzige Land, das in der Lage ist, die Vereinigten Staaten in radioaktive Asche zu verwandeln.«

Dmitri Kiselew, Kreml-Propagandist

Im russischen Fernsehen lebt die Rhetorik des Kalten Krieges wieder auf. Stündlich wird dieselbe Propaganda wiederholt: Die Feinde sind überall – äußere, innere, Feinde jeder Art! Und sie alle wollen Russland vernichten. Sie sind unter uns. Man muss sie brandmarken, man muss verhindern, dass sie sich auf öffentlichen Plätzen versammeln, man muss sie regelmäßig im Fernsehen erwähnen, und wenn sie die Botschaft immer noch nicht verstehen – dann muss man sie verprügeln.

radioaktive Asche

Putin braucht den Krieg als Idee, weil Menschen im Krieg nicht wirklich leben, sondern nur noch überleben. Er muss sie in den Überlebensmodus zwingen. Damit die Menschen sich nicht zu sehr über ihre persönliche Lage beschweren, behauptet Putin, sie seien für den großen Sieg unverzichtbar.

Die imperiale Euphorie über die »Rückholung der Krim in ihren Heimathafen« erfasst viele Russinnen und Russen. Putins Beliebtheitswerte steigen. Die Propaganda gaukelt der Nation jeden Tag aufs Neue vor, Putin habe die »historische Gerechtigkeit wiederhergestellt«. Andersdenkende beginnen, Russland zu verlassen. Die Lebensmittelpreise schießen in die Höhe. Der Westen verhängt erste Sanktionen gegen russische Beamte, die an der Annexion beteiligt waren. Putin persönlich bleibt verschont.

unsere Panzer

Warum sind die Panzer eures Landes in unserem Land, und niemand protestiert dagegen?

Plötzlich hast du nach zwei Jahren Gefängnis ein Mikrofon in der Hand, und alles, was du willst, ist, die Stimme derer zu sein, die keine Stimme haben.

Ende März. Tallinn in Estland. Eine Diskussionsrunde. Es geht um politische Gefangene. Ein Mann, sehr jung, um die neunzehn, ergreift das Mikrofon und fragt: »Warum sind die Panzer eures Landes in unserem Land, und niemand protestiert dagegen?« Es stellt sich heraus, dass der Mann ein Journalist aus der Ukraine ist. Ich schäme mich sehr. Ich schäme mich für meine Hilflosigkeit, die Hilflosigkeit aller um mich herum. Und ich sage: »Das Sofa, auf dem die Russen sitzen, ist zu bequem geworden, und deshalb steht keiner mehr auf.«

die himmlischen Hundert

Wir fliegen in die Ukraine. In die Stadt der siegreichen Revolution, Kyjiw. Um alles mit eigenen Augen zu sehen.

Die himmlischen Hundert – so werden die 107 Demonstranten genannt, die von der Spezialeinheit Berkut erschossen wurden. Am vierzigsten Tag nach dem Massaker legen die Menschen Blumen nieder. Auch wir bringen welche – rote Nelken. Entlang der Straßen Tausende von beleuchteten Laternen.

Blumen, Plakate, Barrikaden aus Autoreifen, Zelte und Lagerfeuer in Ölfässern. Wie sollen wir den Fremden um uns herum, unseren Gleichgesinnten, die etwas wirklich Großes erreicht haben, unseren tiefen Respekt ausdrücken?

Alle, die sich auf dem Maidan wiederfinden, verlieben sich sofort in diese Redlichkeit. Vom Weihnachtsbaum hängt ein riesiges Banner:

Wir lieben die Russen – wir hassen Putin

die Europäische Union ist besorgt

April 2014. Europäisches Parlament. Brüssel. Wir tragen Blusen für formelle Anlässe. Um uns herum Politiker in Anzügen.

Wir fordern Sanktionen gegen die Diebe im Kreml, die für die politische Repression und Aggression in der Ukraine verantwortlich sind. Wir rufen dazu auf, die westlichen Guthaben jener Heuchler zu sperren, die das Land seit Jahren ausrauben und das Geld in Schweizer Banken bunkern. Hier kaufen sie Jachten und Villen, hier bringen sie ihre Kinder zur Welt, hier studieren ihre Kinder – und gleichzeitig fordern sie über ihre Propagandasender, dass man Raketen hierhin richtet.

Die Politiker in ihren Anzügen hören uns zu und nicken. Aber nicht sie haben uns ins Parlament eingeladen. Es war der deutsche Bürgerrechtler Werner Schulz. Er hatte keinen Anzug an – er lief in Jeans herum.

Sie werden »Danke für Ihren Kampf« sagen, uns die Hand schütteln und mitfühlend lächeln. Heute hören sie uns zu, und morgen werden sie mit dem Kreml verhandeln, der uns eingesperrt hat. Sie reden mit ihm, als hätten sie es nicht mit Dieben und Mördern zu tun, sondern mit dem russischen Staat. Einem womöglich unangenehmen, aber noch immer legitimen Staat. Brüssel, so geschäftsmäßig und nüchtern wie immer: am Montag ein Treffen mit verletzten Aktivistinnen, am Dienstag eine Konferenz zum Klimawandel, am Mittwoch Verhandlungen mit Diktatoren.

tief besorgt

Wir sind hier, um zu zeigen, dass Russland nicht gleich Putin ist, dass auch wir Russland sind. Wir wollen faire Wahlen, wir wollen Freunde Europas sein, und wir wollen nicht hinter dem Eisernen Vorhang leben. Je weniger Europa weiß, wie Russinnen und Russen leben, und je mehr sie mit der Propaganda allein gelassen werden, desto schlimmer wird es für alle.

Wir müssen über die Verbrechen sprechen, damit sie nicht im Verborgenen bleiben. Je länger Folter und Gräueltaten im Dunkeln stattfinden, desto schrecklicher werden die Menschen sein, die dieser Dunkelheit entsteigen. Menschen, die über Jahre in einer Diktatur gelebt haben, die jahrelang dem Gift der Propaganda ausgesetzt waren, werden die Hölle auf Erden losbrechen lassen, sobald man ihnen Waffen in die Hand gibt.

Eiserner Vorhang

»Glaubt an eine freie Zukunft«, sagt Paul McCartney und bittet uns, diese Worte an die jungen Menschen in Russland weiterzugeben. Wir versprechen es.

Mir gefiel der Gesichtsausdruck der Richterin in Beresniki, als Pauls handgeschriebener Brief mit der Bitte um meine Freilassung auf ihrem Tisch landete. »Zu den Akten«, sagte sie, als wäre nichts geschehen.

Während wir in Sir Pauls Studio stehen, werden auf der besetzten Krim »Tafeln der Schande« mit Fotos von »Verräterinnen und Verrätern der Heimat« aufgestellt. Unter einem der Fotos steht »Agenten unter westlichem Einfluss«. Unsere Fotos befinden sich rechts unten. Acht Jahre später, zu Beginn der Vollinvasion in der Ukraine, wird man alle, die auf diesen Bildern zu sehen sind, aus dem Land vertrieben, ins Gefängnis geworfen oder getötet haben.

eine freie Zukunft?

Putin macht bei der Krim nicht halt. Da in Kyjiw noch keine neue Regierung gewählt wurde, versucht Putin in aller Eile, die Ukraine zu spalten, um ihr den gesamten Osten – Luhansk und Donezk im Donbass – zu entreißen.

Igor Girkin befehligt diese Parade der Zwietracht.

»Es geht darum, die Rechte und Interessen der russischen und russischsprachigen Bürger im Südosten der Ukraine zu schützen. Ich möchte Sie daran erinnern, dass es sich hier um Noworossija handelt, um einen Begriff aus der Zarenzeit zu verwenden.«

Wladimir Putin, Telefonmitschrift, 17. April 2014

Am selben Tag versammeln sich die Einwohnerinnen und Einwohner von Donezk zu einer Kundgebung, einem »Gebet für die Ukraine«.

Am selben Tag bringt der Westen Vertreter Russlands und der Ukraine in Genf an den Verhandlungstisch.

Der russische Außenminister Lawrow will nicht teilnehmen, kommt dann aber doch, nachdem der Westen mit einem Ölembargo gegen Russland droht.

don’t mention the war

Sie nennen die Erklärung von Genf einen »Sieg der russischen Diplomatie«. Die Annexion wird nicht erwähnt. Kein Wort über einen möglichen Rückzug des FSB, des militärischen Geheimdienstes GRU und der Spezialeinheiten.

Sieben Stunden später unterzeichnen die Parteien eine Resolution, die weder die Rückkehr der Krim zur Ukraine noch den Frieden im Donbass garantiert. Innerhalb einer Woche wird Russland Truppen zu »Übungszwecken« an die russisch-ukrainische Grenze schicken.

vanity fair

Wir fliegen nach Washington, D. C. Die Innenstadt ist voller Menschen in Abendgarderobe. Überall finden Lunches und Brunches statt, die Sonne scheint. Aristokratie, Offiziere, CNN-Moderatoren, die im Garten spazieren gehen und kleine Burger essen, in einem Hotel ein roter Teppich, lange Kleider, die wir »Vorhänge« nennen, in jeder Hand ein Glas Champagner. Der Inbegriff von Luxus. Passkontrollen an den Eingängen. Am nächsten Tag werden wir einige Senatoren treffen. Die Zusammenkunft wird von Bill Browder organisiert, dem Milliardär, der sein Unternehmen gegen einen Krieg mit Putin eingetauscht hat, nachdem sein Anwalt Sergei Magnitski in einem russischen Gefängnis ermordet worden war.

Magnitskis Liste

Magnitski hatte den bislang größten Diebstahl aus dem russischen Staatshaushalt aufgedeckt. Daraufhin leitete man ein Strafverfahren gegen ihn ein. Im Untersuchungsgefängnis wurde er zu Tode gefoltert.

Nach seinem Tod ging das Verfahren weiter. Gegen den Willen der Angehörigen und gegen jede Vernunft. Ein Mann im Talar verlas das Urteil vor einem leeren Gefangenenkäfig. Ein Käfig, in dem vor Kurzem noch eine lebende Person gesessen hatte.

leerer Käfig

Weder Magnitskis Tod noch der Betrug werden untersucht. Doch Browder kann Sanktionen durchsetzen. »Die Magnitski-Liste« enthält die ersten Sanktionen gegen russische Beamte und Richter. Sie dient uns als Vorbild.

Wir verbringen die halbe Nacht damit, eine Liste von Personen zu erstellen, die sanktioniert werden sollten. Pjotr läuft in der Nacht durch das Hotel, um einen Drucker aufzutreiben.

Das Treffen mit den amerikanischen Senatoren und Kongressabgeordneten ist am Vormittag. Ich sehne mich nach Schlaf. Auf dem Weg kommen wir an einer proukrainischen Demonstration vorbei. Capitol Hill. Wir werden in einem Büro empfangen und stellen uns für ein Foto auf. Senatoren sprechen im Raum »Internationale Beziehungen« das Wort »Pussy« aus. Für uns klingt »Hill« wie »Hell«.

capital hell

Heute ist der 6. Mai. Heute vor zwei Jahren, 2012, gingen die Menschen zu den bislang größten Demonstrationen gegen Putin auf die Straße. Die Senatoren studieren die Namen der Richterinnen und Richter auf unserer Liste, die Protestierende hinter Gitter gebracht haben. Ich will, dass sie wissen: Millionen von Menschen in ganz Russland haben diese Regierung nicht gewählt.

Wir fordern Sanktionen.

Ein imposanter Raum mit einem runden Tisch. Schwere rote Vorhänge. Ein roter Teppich. Rote Sessel. Mein Blick fällt auf einen großen Spiegel in einem riesigen Goldrahmen. Ich betrachte mich darin und denke über mein Leben in Russland nach. Prügel, Kosaken, Seljonka, Polizisten – was für ein krasser Gegensatz zu der Frau im Kostüm und mit Brille, die meinen Blick erwidert.

Frau im Spiegel

Wir essen mit einigen chinesischen Dissidenten zu Mittag. Das Restaurant ist voll mit Politikern und Lobbyisten in Anzügen. Die Dissidenten zeigen uns ihren umfangreichen Bericht über chinesische Gefängnisse.

Sie erzählen uns: »Bei uns gibt es viele Fälle, in denen Gefangene ermordet wurden, um ihnen Organe zu entnehmen.« Und sie fragen: »Und welche Probleme habt ihr?«

In diesem Augenblick scheint es, als hätten wir gar keine.

grünes Licht/rotes Licht

Meine letzten beiden Geburtstage habe ich hinter Gittern verbracht. 2012 flog den ganzen Abend ein Hubschrauber über das Moskauer Untersuchungsgefängnis. Er hatte ein rotes Licht, und ich saß in meiner Zelle und sah aus dem Fenster, als das Licht Kreise in die Luft malte. Um Mitternacht wurden plötzlich Feuerwerkskörper gezündet, und der Hubschrauber flog schneller, wie ein aufgescheuchtes Insekt. Aus irgendeinem Grund war mir deshalb feierlich zumute.

Im Jahr 2013 war ich in der weit entfernten Stadt Beresniki, in der Strafkolonie Nr. 28. Ich saß in der Isolationszelle der medizinischen Abteilung. Nach einem Hungerstreik war ich allein, mit einem Vorhängeschloss vor der Tür. Von meiner kleinen Zelle aus konnte ich die alten Mauern der Tuberkulosestation sehen. Die Frauen winkten mir aus den Fenstern zu und lächelten. Für einige von ihnen, die an einer schweren Form von TB erkrankt waren, war das Krankenhaus der letzte Ort, den sie je sehen würden. Im Hof stapelten sich alte Bretter; auf Wäscheleinen trockneten Trainingsanzüge aus Ballonseide.

Es war heiß und still. Ich wurde in den Besuchsraum gerufen. Dort saß ich mit Freunden zusammen, und wir tranken schwarzen Tee aus Plastikflaschen. Sie zeigten mir Bilder einer Ausstellung des Künstlers Wasili Slonow. Eines stellte einen grünen Mann mit Gewehr dar. Die Ausstellung war verboten worden.

Heute, an meinem Geburtstag im Jahr 2014, gibt es viel mehr grüne Männer mit Gewehren. Sie sind Söldner.

An diesem Geburtstag gibt es keine Gefängnisgitter – es gibt Musik und Party. Wir feiern an dem Ort, an dem wir für das Punkgebet geprobt haben. Wir sprechen über die neue russische Wirklichkeit. Von den Geburtstagen der letzten drei Jahre ist dieser der schwerste.

3. Russischer Frühling

Und? Wie ist es da draußen?

Ich sitze auf der Terrasse eines Cafés. Leute gehen vorbei. Sie flanieren und lächeln. Die Sommersonne scheint. Straßenmusiker spielen Lieder, die ich zum Teil noch aus meiner Kindheit kenne. Der Arbat ist eine Fußgängerzone, aber ich bin nicht weit von der Metro entfernt und höre die Autos vorbeifahren. In einem Ohr verschmelzen die Autogeräusche mit den Liedern, ans andere halte ich das Handy und antworte:

Läuft nicht so gut, um ehrlich zu sein.

Warum?

Anruf aus der Kolonie

Gefangene haben fünfzehn Minuten für einen Anruf.