0,00 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Digital Index

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Französisch

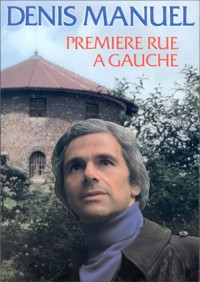

"Première rue à gauche" est le témoignage intime et profondément humain de Denis Manuel, acteur et tragédien français, sur son expérience comme visiteur bénévole dans les prisons françaises des années 1970. À travers ce livre autobiographique publié en 1979, Denis Manuel partage ses réflexions sur un univers souvent oublié par la société : celui des détenus, transformés d'hommes en numéros.

L'auteur décrit avec sensibilité et sans jamais tomber dans le sectarisme le contraste saisissant entre sa vie d'artiste et l'univers "mort" de la prison.

Sa narration révèle la quête d'un "paradis perdu" et la difficulté de trouver le mot de passe pour comprendre et aider ceux qui vivent dans la "solitude surpeuplée" des prisons de cette époque.

Ce témoignage s'inscrit dans le contexte social et politique de la France post-68, où les questions de justice sociale et de réforme du système pénitentiaire commencent à émerger dans le débat public. Pourtant, près de cinquante ans après sa publication, ce livre demeure d'une actualité saisissante : la surpopulation carcérale, la déshumanisation du système pénitentiaire et l'isolement des détenus restent des problématiques brûlantes de notre société contemporaine.

Le livre explore des thèmes universels et intemporels comme la dignité humaine, l'isolement, la rédemption et la nécessité de maintenir un lien avec l'humanité même dans les lieux les plus difficiles. Denis Manuel, loin de faire étalage de bons sentiments, offre un témoignage authentique de celui qui a choisi de "se prendre par la main" et de franchir le seuil d'un monde que la plupart des gens préfèrent encore aujourd'hui ignorer.

Un récit touchant et malheureusement toujours d'actualité qui invite à la réflexion sur le système carcéral et la responsabilité collective envers les plus marginalisés de la société.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

DENIS MANUEL

PREMIÈRE RUE A GAUCHE

A Michèle et Alexis

Quand nous serons tous coupables ce sera la démocratie.

Albert CAMUS (La Chute)

Cette nuit-là, dans le silence de mon amour, je voulus gravir la montagne... mais j'ai fait halte à mi-chemin, car, des campagnes, j'entendais monter des plaintes et je souhaitais de les comprendre.

SAINT-EXUPÉRY (Citadelle)

Le véritable égoïste est celui qui ne pense qu'à lui quand il parle d'un autre.

Pierre DAC

NOTE PRÉLIMINAIRE

Pour des raisons évidentes, je voile le nom de la plupart de ceux que j'évoque.

Si, par bonheur, je parvenais à faire comprendre ces incompris et aimer ces mal aimés, je n'aurais pas perdu mon temps.

Michel Archimbaud est à l'origine de ce livre. Je le remercie de sa confiance et de son amitié.

Des hurlements sous la coupole. Mario, couvert de sang, passe devant moi, traîné par deux surveillants :

- Ils m'font tous chier ! Tu vois, je m'suis coupé.1 Ma femme et mon gosse crèvent la dalle. Fais quelque chose. Dis-le aux copains !

Mario a disparu. Il m'a crié et pleuré ces phrases. Une grille puis deux se ferment.

J'attends à la porte de la cabine qu'on veuille bien aller chercher dans sa cellule un de ceux que je dois rencontrer aujourd'hui. Mario est du nombre, mais je doute que, dans l'état où il est, on m'autorise à le voir.

Les cabines réservées aux avocats et aux « visiteur des prisons » - un mètre cinquante sur deux environ, une table, deux chaises - donnent sur le rond-point, cœur de la Maison d'Arrêt de la Santé, d'où partent les quatre divisions du quartier bas. Au centre de cette rotonde, haute comme une cathédrale inutile, trois surveillants galonnés s’agitent dans une cage vitrée.

J'apprends que Mario a ouvert un couteau dans le bureau du directeur et, devant ce dernier, s'est labouré les avant-bras.

Mario c'est un « garçon », un voyou titres dont il aime se parer et qui, en prison, quand ils correspondent à une réalité, inspirent le respect. Lors de ma visite de la semaine dernière, Mario était gai et fier de ses mains bandées.

- J'ai fait brûler mes tatouages.

Mario, avec courage, venait de faire disparaître, en prévision de sa sortie, ces « stigmates » du repris de justice. Depuis, les mauvaises nouvelles de sa famille, le cafard, ont eu raison de son optimisme et détruit son espoir.

Ce lundi-là, je quitte la Santé plus tôt que d'habitude. J'ai essayé, comme chaque semaine depuis trois ans, de remplir mon rôle de « visiteur des prisons ». J’ai vu Maurice, Claude, Joseph, Patrice, Paul, David… Mario, lui, a été transporté d'urgence à l'hôpital de Fresnes.

Une fois de plus, je constate qu'au cours de ces heures passées à écouter, tenter de comprendre et d'aider, j'ai réussi, sans le moindre effort à « m'oublier », à m'échapper de moi, de mes soucis, pour me consacrer à des gens tourmentés par des problèmes autrement plus graves et douloureux que les miens.

Le soir de ce même lundi, je prends le train pour Annecy. Je dois y terminer un tournage pour la Télévision.

J'aime l'atmosphère romantique des trains de nuit. J'y ai souvent refait le monde, seul ou à deux. Cette nuit, je ne sais pourquoi, c'est mon itinéraire que je tente de retracer. Je cherche des réponses. J'écaille le vernis. Je creuse. Je fouille.

Est-ce à cause de Mario, de mon impuissance face à son désespoir ? Je l'ai laissé exsangue et dans quelques heures, quelle dérision, je me retrouverai maquillé d'hémoglobine, couvert de faux sang des pieds à la tête : l'avion que je suis censé piloter s'est écrasé au sol et nous tournons demain la découverte de l'épave et de mon cadavre.

Je me sens proche de Mario et de ceux que je vois régulièrement à la Santé, quelles que soient les raisons qui les y ont conduits. Pourquoi ? Est-ce la sensation sourde de ma culpabilité, est-ce ma mauvaise conscience congénitale ?

Ne suis-je pas moi-même en prison, au fond de ma prison ? N'y a-t-il pas dans ma vie des événements qui m'ont prédisposé, conduit à m'intéresser au problème carcéral ?

Dans le couloir du wagon qui m'emmène vers Annecy, accoudé à la fenêtre, le sifflet d'air qui fait vibrer le rideau tendu et bloqué me rappelle un autre voyage...

La guerre. Avril 1942. Ma mère, inquiète de la tournure des événements, décide de m'envoyer rejoindre mon père en zone libre.

Un jour de grand départ à la gare de Lyon. De la fenêtre du compartiment, le petit garçon s'étonne de voir, malgré le sourire, des larmes couler sur les joues de sa mère restée sur le quai, ce quai d'où l'on surplombe une rue. Le petit garçon voit sa mère sur fond gris et brillant de murs et de fenêtres. Il n'est pas triste. C'est son premier voyage tout seul comme un grand. C'est une période troublée mais pleine d'imprévus : les bombardements, les descentes nocturnes à la cave, les rafles, les sirènes, à huit ans, c'est presque un jeu et il n'a pas peur.

Dans la doublure de sa veste, on a cousu son petit agenda.

« On ne sait jamais, si on te fouillait à la ligne de démarcation ! »

Bien qu'il soit interdit de passer des messages, l'agenda est noirci de recommandations apparemment anodines pour le père :

« Mettre des gouttes dans le nez et les oreilles... ne pas s’en faire... une décision interviendra bientôt... »

Cette dernière phrase et les larmes sur le quai, je les ai comprises plus tard, trop tard : ma mère savait qu'elle ne me reverrait plus.

J'ai conservé le petit agenda en cuir rouge un peu râpé.

Il est six heures du matin à Annecy. Un message déposé à l'hôtel m'annonce que le tournage a pris du retard et que je suis libre jusqu'en fin de journée.

Je pars me promener, continuer ma rêverie.

J'aime le matin. Le petit matin surtout. Même après une nuit blanche, tout semble frais, neuf, léger.

J'aime la marche, c'est ma drogue. Le bien-être que me décrivent les toxicomanes, ils sont nombreux en prison, est voisin de celui que j'éprouve après quelques heures de marche. C'est à l'occasion de longues marches qu'il m'arrive, sensation rare, de me sentir libre.

Liberté. Quand j'entends ce mot, je cherche mon dictionnaire (Sens étroit : état de la personne qui n'est pas sous la dépendance de quelqu'un. Sens large : état de ce qui ne subit pas de contrainte.)

Qui est libre ? Qui se sent libre ? Certains clochards peut-être ? Se sent-on libre parce que d'autres ne le sont pas ? Sa liberté aux dépens de celle des autres ? Voir des gens enfermés ne me rend pas plus libre. Et les principes, les lois, les devoirs, les impôts, la famille, les contraintes, l'intolérance, le racisme, la connerie (la sienne et celle des autres), liberté ? Liberté, mot suspect, galvaudé et dangereux ; je lui préfère le mot respect : je te respecte, respecte-moi.

Un ancien détenu, pourtant, affirme qu'il s'est toujours senti libre, partout, même pendant ses douze ans de cellule. Le veinard !

Une superbe allée de peupliers. L'odeur de la mousse. J'avance en direction d'un aboiement lointain et feutré.

« Voie privée. Passage interdit. »

J'aurais dû m'en douter.

« Défense d'entrer. Propriété privée. Danger de mort. Pièges. Chien méchant ... »

Pancartes, interdictions menaçantes, hargneuses, dérangent la progression du marcheur sur routes et chemins. Elles excitent ma tendance à désobéir. J'y cède souvent...

Me voici sur le petit chemin qui longe et domine le lac d'Annecy. Entre lui et moi, un épais tapis de brume. Je suis presque en paix... Un trou dans la brume. J'aperçois une barque. Face à un enfant, un homme tient les rames. Mon père et moi trente-trois ans plus tôt...

…

J'avais quitté Paris pour mon bien. Dès mon arrivée en zone libre, mon père me colle en pension pour la même accablante raison.

Un jeune oncle m'accompagne au Chambon-sur Lignon, lieu choisi pour ma détention que j 'espère la plus provisoire possible. En descendant du train, sur le chemin qui conduit à la pension tenue par deux vieilles, laides et protestantes demoiselles, nous traversons un petit bois.

- Je voudrais faire pipi.

- Tu as tes gants ?

- Il faut mettre des gants pour faire pipi ?

- Oui, quand on ne peut pas se laver les mains après.

La discussion avec l'oncle puritain semble close. Je m'exécute et accomplis ainsi une... miction presque impossible.

Qui parmi nous, honnêtes gens, ne porte assez légèrement le souvenir d'une ou deux mauvaises actions.

Simone BUFFARD( Le froid pénitentiaire )

Je suis au Chambon depuis plusieurs semaines. J'écris sur mon agenda rouge. « Je m'ennuie de Maman. Je pleure souvent. » Comme les petits copains, j'ai faim, surtout de sucreries. Tous les matins, l'infâme porridge n'est agrémenté que de quelques raclures de chocolat. Aujourd’hui, le porridge est tout nu ; mais je ne tremble pas seulement à l'idée d'avaler ce plâtre. L'état-major, de la pension entre, l'air sévère, dans la salle à manger. Les enfants se lèvent.

- Qui a volé les deux plaques de chocolat ?

Après une hésitation ponctuée d'run clin d'œil, mon complice et moi levons la main.

Est-ce seulement la faim, la gourmandise ?

N'est-ce pas plutôt l'abandon affectif, la solitude qui m'ont poussé à voler ? Ne suis-je pas à ce moment dans la situation de tous les délinquants juvéniles livrés à eux-mêmes ? Comme Mario et tant d'autres, je pourrais, après ce vol, être traîné devant le juge pour enfants et suivre la filière habituelle et sinistre de la délinquance - maison de correction, de redressement, récidive, prison... - qui commence presque toujours par un délit aussi mineur.

Moi, parce que la réputation d'une pension respectable, réservée à une certaine classe, est en jeu, c'est dans ma chambre qu'on m'enferme. Décision a été prise de nous mettre en quarantaine.

- C'est bien fait pour vous. Vous n'aviez qu'à pas voler de chocolat.

On me regarde comme si j’étais déjà derrière des barreaux. De ma chambre, j'entends les autres jouer dans le parc. Des miettes de soleil passent à travers les volets clos et je pleure.

Mon père arrive. J'en suis au troisième jour de ma quarantaine. J'ai la permission - pourquoi ? - d'aller en ville avec lui. Gourmand comme moi, il m’emmène à la pâtisserie où nous engloutissons de superbes tartes aux airelles, spécialités de la région. Je suis si content de le voir. Sait-il pour le chocolat ? Apparemment pas.

- Maman est malade... On l'a transportée à l'hôpital... C'est le foie...

Il est mal à l'aise, répète plusieurs fois les mêmes mots, les mêmes morceaux de phrases, s'étrangle avec une bouchée de tarte, tousse ; bref, il est bien embarrassé.

Retour à la pension. Mon père va s'entretenir avec les directrices puis dormir à l'hôtel.

- On se reverra demain.

Le soir, mes compagnons de chambre s'inquiètent de m'entendre pleurer. Je leur mens.

- Ma mère est malade.

Moi, je sais bien que là n'est pas la raison de mes pleurs. La nouvelle de la maladie de ma mère que j'adore, qui me manque tant, m'a étrangement laissé indifférent. Maman, Paris, c'est déjà loin, abstrait. La réalité, c'est ici. Je pleure parce que je ne veux plus rester dans cette affreuse pension devenue prison, je veux retourner à Lyon avec Papa.

Le lendemain, nous nous retrouvons devant les fameuses tartes aux airelles. La gêne de mon père a fait place à de la mauvaise humeur.

- Je ne suis pas content de toi. Tu as volé du chocolat, tu me fais honte. Je t'ai parlé, hier, de la maladie de Maman.

Un silence, une hésitation.

- Pourquoi as-tu fait ça ? Je suis furieux contre toi... Maintenant, sois raisonnable. Hier, je ne te disais pas la vérité. Ta Maman est morte.

Je suis coupable. Je n'ai pas été sage, j'ai volé : ma mère est morte. Quelques mots maladroits m'ont rendu responsable de cette mort. Mais peut-être, à son insu, mon père éveille-t-il en moi, ce jour-là, le sens, le besoin, la quête de la justice.

Des paroles, des actes peuvent désespérer, tuer même, on n'enferme pas, on ne guillotine pas pour autant les coupables. N'est-il pas aussi grave de porter atteinte à quelqu'un dans son âme, dans sa sensibilité que dans son portefeuille ou son corps ? Les auteurs de ces délits, de ces crimes invisibles, ces assassins moraux vivent en toute impunité, en toute tranquillité, à l'abri de leur bonne conscience, ils applaudissent à la peine de mort, à la prison ; pour eux pas de code, pas de répression, pas de « châtiment » : ils sont respectables, honorables, ils sont ces « honnêtes gens » qui, quoi qu'ils fassent, ont la chance de ne pas se faire prendre.

Alors, deux poids, deux mesures ? Absurde, la peine de mort, grotesque, la prison. Ne sommes-nous pas coupables, tous, à un moment quelconque de notre vie, d'une action passible d'un « châtiment » ?

Un metteur en scène célèbre engage pour une pièce une comédienne de mes amies dont il sait qu’elle traverse une passe difficile : elle subit les retombées morales et matérielles consécutives à un chômage de plusieurs mois qu'elle partage avec 90% des acteurs.

Essayages des costumes, lectures, répétitions, tout se déroule sans histoire. Satisfaction générale. Et puis, caprice du metteur en scène, il décide de confier le rôle à sa dernière conquête amoureuse. Tard dans la nuit, il téléphone à la comédienne.

- J'ai changé de conception. Tu montres de grandes qualités dans le rôle mais, tel que je le vois maintenant, le personnage ne te convient plus. Désolé, je dois te remplacer.

La comédienne se suicide au petit matin. L'histoire est connue, je n'invente rien. Faut-il punir le coupable et qui s'en chargera ?

…

La phrase du petit agenda de cuir rouge « une décision interviendra bientôt » annonce un événement qui va déterminer et colorer ma vie.

Un soir, peu après mon départ pour la zone libre, ma mère demande à ma sœur de venir dormir auprès d'elle. Après avoir avalé deux tubes de somnifère, elle ouvre grand le robinet à gaz du chauffe-eau en cuivre de la salle de bains voisine et laisse entrouverte la porte de sa chambre. Elle pressent pour sa fille un avenir sombre et ne veut pas l'y abandonner.

Au matin, la concierge alertée par l'odeur sauve ma sœur. Ma mère ne se réveille pas.

Je quitte la pension pour quelques jours. Mon père m'emmène avec lui. Je n'y comprends plus rien ; j'étais puni, on me récompense. J'ai droit, pour cause de deuil, à une permission ; mais puisque je suis responsable de ce deuil, pourquoi cette gratification ?

Promenade en barque sur le lac d'Annecy avec mon père...

A mon retour en pension, j'arbore au revers de ma veste un ruban de crêpe noir. J'en suis fier comme d'une médaille. Je me prépare à reprendre la quarantaine. Il n'en est plus question. La punition est levée mais seulement pour le « pauvre orphelin » On l'entoure d'attention, on l'étouffe de prévenances. Tout le monde sait donc ? De quoi se mêlent-ils ?

Pourquoi le petit garçon a-t-il un sentiment si fort d'injustice ?

…

La brume s'est dissoute. Le lac d'Annecy est paisible, tendre, lisse comme la soie. La barque a disparu. J'ai déjà beaucoup marché, un peu divagué. Je m'assieds et, comme souvent après une marche, j'entre en communion avec ce qui m'entoure : la nature, la lumière, les odeurs.

L'odeur de la prison, c'est un mélange de soupe sûre, de désinfectant et de désespoir...

Mario, à l'âge de sept ans, ouvre la porte donnant sur le palier de son logement et découvre une sorte de pantin qui se balance au bout d'une corde : c'est son père que des compagnons de jeu ont pendu pour tricherie à la rampe d'escalier de 1'étage supérieur.

Mario me dit qu'il ne cessera ce qu'il nomme son combat, les vols, les casses, que lorsqu'il aura « fait la peau » des assassins de son père.

- Moi, c'est avec une balle dans la tête que je finirai. Je n'ai rien à perdre. Ou alors, je me foutrai en l'air.

Tous ceux qui sont en prison n'ont pas les mêmes excuses que Mario, tous ceux que la vie a éprouvés ne sont pas en prison. Mais pourquoi ne suis-je pas à la place de Mario ? Nous avons connu l'un et l'autre un départ difficile, subi un événement tragique et déterminant ; sa révolte l'a conduit inexorablement vers la délinquance et la prison. Il n'a pas, comme moi, bénéficié de nombreuses compensations, de multiples chances : le milieu, la rencontre de qui faut quand il le faut, la passion pour un métier...

Adieu pension ! Je quitte le Chambon définitivement et sans regret. J'attends un autocar. On se bouscule sur le trottoir, chacun veut entrer le premier, occuper la meilleure place, à l'avant, pour échapper à la nausée procurée par les impitoyables virages et aggravée par l'état avancé du véhicule crasseux et brinquebalant .

Le voici qui arrive. Son long nez apparaît à l'angle de la rue. Avant même l'arrêt définitif, c'est l'assaut. Pas de quartier ! On marche sur des pieds, on enjambe les enfants comme s'il y avait danger de mort à rester sur le trottoir. Ma valise, balayée par un pied maladroit et rageur, glisse sous une roue qui, non encore bloquée, éventre mon unique bagage et répand sur la chaussée grasse mes jouets, mes livres, mes trésors dévoilés. Le petit garçon aperçoit à travers ses larmes le cadre disloqué qui protégeait la photo de sa mère. Les rires et les réflexions apitoyées qui jaillissent tandis qu'il rassemble ses précieux objets l'exaspèrent. Il regrette qu'une bombe ne se soit pas trouvée dans sa valise (c'est le temps des héros de l'Affiche Rouge), elle aurait pulvérisé ces imbéciles, ces affreux, ces méchants et lui avec.

Ne pas tomber dans la délinquance, est-ce faire preuve de vertu et dois-je me prévaloir de ma qualité d'honnête homme ? Je ne me sens pas particulièrement honnête ni à l'abri d'une impulsion destructrice ou d'un acte que la loi réprime. Si je ne suis pas délinquant c'est que je n'en éprouve ni le besoin ni l'envie. Ce n'est pas le seul goût de l'aventure, du risque, qui pousse à la déviance, c'est le plus souvent la misère morale et matérielle, l'impossibilité de communiquer, la solitude.

A la Santé, quand je me trouve face à ceux qui volent, violent, se droguent, escroquent, tuent, je me dis que dans leur situation, en de semblables circonstances, j'aurais probablement agi comme eux. J'approche un délinquant un peu comme j'aborde un rôle.

Je tâche de me confondre au personnage que je dois incarner :

« Il est différent de moi mais si j'avais suivi les mêmes chemins, traversé les mêmes épreuves que lui, souffert des mêmes manques, je serais "lui ", comme lui. »

Je m'identifie à Mario le voleur, à Claude le meurtrier, à Pierre le violeur, à Patrice l'escroc, à Pascal le toxicomane casseur... J'essaie de comprendre et de prendre en compte leurs actes comme je tente de m'identifier à Hamlet et d'assumer sa révolte.

On a récemment interrogé à New York mille personnes qui appartenaient à toutes les couches de la population :

- Vous est-il arrivé de commettre des délits ?

Deux personnes sur trois environ ont reconnu en avoir commis. On peut en déduire que les délits « sauvages » sont très supérieurs en nombre aux délits « légaux » donc sanctionnés. Ne convient-il pas de reconsidérer la notion de délit quand la morale réelle est si éloignée.de la morale officielle ? C'est la prison qui crée le délinquant et pas le contraire. Seuls les malchanceux se font prendre. Quand nous comprendrons que nous sommes tous en liberté provisoire, ce sera la bonne voie vers une vraie justice, vers la disparition de la prison.

Un pique-nique en famille aux environs de Paris pour fêter la Libération. Ce jour-là, j'ai oublié pourquoi, tout le monde se moque de moi. Ma susceptibilité du moment m'interdit tout humour et mon amour-propre subit de graves dommages. Seul, André, un vague et vieux cousin que j’aime beaucoup, m'épargne et se tait. Je vais à lui pensant trouver un allié secourable et lui glisse à l'oreille pour me soulager : « Ils m'emmerdent tous ! »

André le gentil ne supporte pas qu'un enfant de dix ans utilise un tel vocabulaire. Il me lance une si formidable gifle que, plus de trente ans après, j'en ressens encore l'injuste brûlure.

Mario me dit que c'est une gifle qui est à l'origine de son premier délit. Après la mort de son père, il est placé chez une nourrice. Personne ne s'intéresse à lui. Mal aimé, à l'école il a de mauvaises notes. Un instituteur sadique s'acharne sur lui et ne manque pas de punir le cancre qu'il est devenu. A la suite d'une brimade que Mario juge particulièrement injuste, il crache son chewing-gum à la figure du maître qui le gratifie d'une gifle et l'envoie chez le directeur. Mario frappe à la porte du bureau directorial. Pas de réponse. Il entre, ne trouve personne, inspecte les lieux et aperçoit sous un presse-papiers quelques billets de dix francs, les empoche et s'enfuit. C'est la fin de sa scolarité, ce sont ses débuts dans la délinquance.

Comme beaucoup de ses copains, Mario montre de la répugnance à l'évocation d'une vie dite normale.

- Et puis, il n'y a qu'en taule ou chez les voyous que je rencontre un peu de chaleur humaine.

L' amour de la vie n'est pas congénital, ni donné à tous. Personne n'a aidé Mario à aimer la vie.

Je suis convaincu que les causes premières de la délinquance sont l'indifférence, le manque d’attention, l’intolérance, le refus de comprendre.

Sartre, à propos de Jean Genêt, alors jeune voleur, écrit :

« Le malheur d'une veuve, d'un orphelin, voilà ce qu'on a plaisir à comprendre : dès demain, nous pouvons perdre notre père, notre femme, notre enfant ; ce sont des malheurs admis qui comportent un cérémonial connu de tous. Mais comprendre le malheur d’un jeune voleur, ce serait admettre que je puisse voler à mon tour. Il va de soi que les honnêtes gens s'y refusent... »

…

La crainte et l'amour ne mangent pas dans le même plat.

(Proverbe espagnol)

Un bon soleil me chauffe à la fois le dos et le cœur. Il m'invite à reprendre la marche interrompue. Je me lève. Des « fourmis » ont endormi ma jambe droite. Je boîte un moment avant de retrouver le bon rythme. Le bateau qui fait le tour du lac d'Annecy crée des remous qui, tels des milliers de miroirs, jouent avec le soleil.

Les milices d'auto-défense ne soulèvent pas l'indignation de l'opinion. L'exploitation savante du sentiment d'insécurité provoque des manifestations hystériques de l'instinct de propriété. La peur et la méprise entraînent ici un père à tuer son jeune fils, là un mari à abattre sa femme sourde et muette.

On accepte, sans rien dire, que des groupes se forment, animés par la colère, et traquent les malfaiteurs, les tuent à l'occasion, pour la seule défense de biens matériels.