16,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Edel Sports - ein Verlag der Edel Verlagsgruppe

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

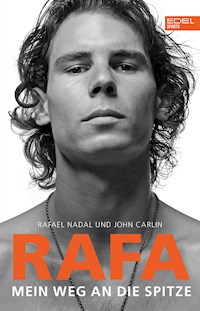

Nach dem Tennis-Olymp erobert er jetzt auch die Bestsellerlisten – Rafael Nadal, der sechs Jahre lang die Weltrangliste anführte, ist der ungekrönte König des Sandplatztennis und einer der wenigen Tennisspieler, die alle vier Grand-Slam-Turniere gewannen. In seiner Autobiografie enthüllt der bedeutendste Tennisspieler seiner Generation, was ihn zum Champion werden ließ. Von seiner Kindheit in Mallorca über die Zeit als vielversprechendes Nachwuchstalent bis zum denkwürdigen Wimbledon-Sieg 2008 gegen Roger Federer, den John McEnroe als "das größte Tennismatch, das je gespielt wurde" bezeichnete. Dieses Buch liefert Einblicke in das Innenleben einer faszinierenden Sportlerpersönlichkeit und einen Blick hinter die Kulissen des internationalen Tenniszirkus.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 398

Veröffentlichungsjahr: 2012

Ähnliche

DANKSAGUNG VON RAFAEL NADAL

DANKSAGUNG

VON RAFAEL NADAL

Zunächst möchte ich John Carlin danken, der die Arbeit an diesem Buch zu einem Vergnügen und einer Ehre gemacht hat. Mit einem Journalisten und Autor von Johns Kaliber ein Buch zu schreiben war an sich schon eine großartige Erfahrung. Aber als wir uns im Laufe unserer Arbeit und den Reisen zu den Turnieren in Doha und Australien näher kennenlernten, arbeiteten wir nicht nur an diesem Projekt zusammen, sondern wurden auch Freunde.

Selbstverständlich wäre dieses Buch ohne die Unterstützung zahlreicher Menschen gar nicht erst zustande gekommen. Meine Liebe und Dankbarkeit gilt meinen Eltern, Großeltern und Onkeln, meiner Tante und María Francisca. Großen Dank schulde ich auch meinem Team: Carlos, Titín, Joan Forcades, Benito, Tuts, Francis, Ángel Ruiz Cotorro, Carlos Moyá, Tomeu Salva, M. A. Munar.

Ein ganz besonderer Dank gilt dir, meinem Onkel, Trainer und Freund Toni Nadal.

DANKSAGUNG VON JOHN CARLIN

DANKSAGUNG

VON JOHN CARLIN

Als Erstes muss ich Luis Viñuales danken, dem großen Koordinator, der die Idee zu diesem Buch hatte, sowie Larry Kirschbaum, der den Ball ins Rollen brachte. Ein großer Dank gilt auch meiner Lektorin bei Hyperion, Jill Schwartzman, die eine bewundernswerte Geduld und Stärke aufgebracht hat.

Besonderen Dank schulde ich Anne Edelstein, die mir weit mehr als eine Agentin ist, und ihrer Assistentin Krista Ingebretson – die eine größere Stütze ist, als die Bezeichnung »Assistentin« verrät. Zu großem Dank verpflichtet bin ich auch Arantxa Martinez, die mit ihrer harten Arbeit, ihrem Rat und ihrem Humor eine große Hilfe war.

Es war ein besonderes Vergnügen, mit Rafa Nadal, seiner Familie, seinem Team und seinen Freunden an diesem Buch zu arbeiten. Sie alle waren hilfsbereit, rücksichtsvoll und entgegenkommend.

DIE FAMILIE

DIE FAMILIE

Rafael Nadal, Tennisspieler

Sebastián Nadal, sein Vater

Ana María Parera, seine Mutter

Maribel Nadal, seine Schwester

Toni Nadal, sein Onkel und Trainer

Rafael Nadal, sein Onkel

Miguel Ángel Nadal, sein Onkel und ehemaliger Profifußballer

Marilén Nadal, seine Tante und Patin

Don Rafael Nadal, sein Großvater väterlicherseits

Pedro Parera, sein Großvater mütterlicherseits

Juan Parera, sein Onkel und Pate

DAS TEAM

DAS TEAM

Carlos Costa, sein Agent

Rafael Maymó (»Titín«), sein Physiotherapeut

Benito Pérez Barbadillo, sein Pressechef

Joan Forcades, sein Fitnesstrainer

Francis Roig, sein Co-Trainer

Jordi Robert (»Tuts«), sein Nike-Betreuer und enger Freund

Ángel Ruiz Cotorro, sein Arzt

Jofre Porta, ein Trainer in Rafas Jugend

DIE FREUNDE

DIE FREUNDE

María Francisca Perelló, seine Freundin

Carlos Moyá, ehemaliger Spitzentennisspieler

Toméu Salva, Tennispartner und Freund aus Kindertagen

Miguel Ángel Munar, sein ältester Freund

KAPITEL 1

DIE STILLE DES CENTRE COURT

DIE STILLE DES

CENTRE COURT

KAPITEL 1

Die Stille ist das Auffallendste, wenn man auf dem Centre Court in Wimbledon spielt. Geräuschlos lässt du den Ball von dem weichen Rasen hochschnellen, wirfst ihn zum Aufschlag hoch, spielst, hörst das Echo deines Schlages und jeden weiteren Schlages. Klack, klack, klack, klack. Das kurz geschnittene Gras, die lange Geschichte, das alte Stadion, die weiß gekleideten Spieler, die respektvollen Zuschauer, die altehrwürdige Tradition – das Fehlen jeglicher Werbung –, das alles hüllt dich ein und schirmt dich von der Außenwelt ab. Diese Stimmung kommt mir entgegen; die andächtige Stille des Centre Court tut meinem Spiel gut. Denn während eines Tennismatchs ringe ich vor allem darum, die Stimmen in meinem Kopf zum Schweigen zu bringen, sämtliche Gedanken auszuschalten, nur an den Wettkampf zu denken und mich mit jeder Faser meines Körpers voll und ganz auf den Ballwechsel zu konzentrieren, den ich gerade spiele. Wenn ich beim vorherigen Ballwechsel einen Fehler gemacht haben sollte, vergiss es; sollte sich der Gedanke an einen Sieg aufdrängen, schiebe ihn beiseite.

Sobald du einen Punkt erzielst, einen guten Punkt – denn das Wimbledon Publikum erkennt den Unterschied – weicht die Stille des Centre Court abrupt einem ohrenbetäubenden Lärm: Applaus, Jubel, dein Name wird gerufen. Ich höre es zwar, aber nur wie aus weiter Ferne. Ich registriere nicht, dass 15000 Zuschauer im Stadion sitzen und jede Bewegung verfolgen, die mein Gegner und ich machen. Ich bin so fokussiert auf mein Spiel, dass mir überhaupt nicht in den Sinn kommt, dass Millionen Menschen auf der ganzen Welt mir zuschauen – das wird mir erst klar, wenn ich etwa an das Wimbledonfinale 2008 gegen Roger Federer, das größte Match meines Lebens, zurückdenke.

Schon immer hatte ich davon geträumt, in Wimbledon zu spielen. Mein Onkel Toni, der mich zeit meines Lebens trainiert hat, hatte mir von klein auf eingehämmert, dass es das größte Turnier von allen sei. Schon mit 14 Jahren erzählte ich meinen Freunden von meinem Traum, eines Tages dort zu spielen und zu gewinnen. Bis 2008 stand ich zwei Mal im Wimbledonfinale und hatte beide Male gegen Roger Federer verloren – das war 2006 und 2007. Die erste dieser beiden Niederlagen hatte mich nicht sonderlich schwer getroffen. Als ich damals auf den Platz ging, war ich nur froh und dankbar, dass ich es mit Anfang 20 überhaupt so weit gebracht hatte. Federer schlug mich relativ mühelos, problemloser, als wenn ich mit mehr Selbstbewusstsein gegen ihn angetreten wäre. Doch als ich das Endspiel 2007, das über fünf Sätze ging, gegen ihn verlor, war ich am Boden zerstört. Mir war klar, dass ich besser hätte sein können, dass ich nicht an mangelndem Können oder Spielqualität, sondern mental gescheitert war. Nach dieser Niederlage weinte ich in meiner Garderobe eine halbe Stunde lang. Es waren Tränen der Enttäuschung und es waren Selbstvorwürfe. Zu verlieren tut immer weh, schmerzt aber besonders, wenn man seine Chance bekommen und nicht genutzt hat. Ich war an mir selbst mindestens ebenso gescheitert wie an Federer, ich war von mir enttäuscht, und das konnte ich nicht ertragen. Ich hatte mental versagt und mich ablenken lassen; ich hatte mich von meiner Strategie abbringen lassen. Es war so dumm, so unnötig und ganz offenkundig genau das, was man in einem großen Match auf keinen Fall hätte tun dürfen.

Mein Onkel Toni, der unerbittlichste Tenniscoach, ist gewöhnlich der Letzte, der mich tröstet. Im Gegenteil, er kritisiert mich sogar, wenn ich gewinne. Was für ein Wrack ich war, lässt sich daran ermessen, dass er von dieser ehernen Gewohnheit einmal abwich und mir erklärte, es gäbe keinen Grund zu weinen, es kämen noch weitere Wimbledonturniere und Wimbledonfinale. Ich erwiderte, er begreife nicht, dass dies vermutlich mein letztes Mal, meine letzte Chance auf einen Sieg hier gewesen sei. Mir ist sehr bewusst, wie kurz das Leben eines Profisportlers ist, und ich kann den Gedanken nicht ertragen, eine Gelegenheit zu verschenken, die sich vielleicht nie wieder bieten wird. Ich weiß, dass ich nicht glücklich sein werde, wenn meine Karriere vorbei ist, und solange sie dauert, möchte ich das Beste daraus machen. Jeder Augenblick zählt – deshalb habe ich immer hart trainiert –, aber manche Momente zählen mehr als andere, und 2007 hatte ich einen großen Augenblick vertan. Ich hatte eine Chance verpasst, die ich vielleicht nie wieder bekommen würde. Hätte ich konzentrierter gespielt und hier und da zwei oder drei Punkte mehr gemacht, hätte es ganz anders ausgehen können. Denn im Tennis hängt der Sieg von winzigen Kleinigkeiten ab. Den fünften und letzten Satz hatte ich 2:6 gegen Federer verloren. Aber hätte ich einen etwas klareren Kopf bewahrt, als ich 2:4 oder sogar 2:5 zurücklag und frühzeitig in diesem Satz meine vier Chancen genutzt, ihm seinen Aufschlag abzunehmen (statt mich festzufressen, wie ich es tat), oder hätte ich gespielt, als ob es der erste, nicht der letzte Satz wäre, dann hätte ich gewinnen können.

Toni konnte meinen Kummer durch nichts lindern. Aber letztlich sollte er Recht behalten. Ich bekam eine weitere Chance. Nur ein Jahr später stand ich wieder im Wimbledonfinale. Dieses Mal war ich fest entschlossen, meine Lehren aus der Niederlage im Vorjahr zu ziehen und mental nicht zu versagen, was immer auch passieren mochte. Das beste Zeichen, dass vom Kopf her bei mir alles in Ordnung war, zeigte sich in meiner festen Überzeugung, dass ich trotz aller Nervosität gewinnen würde.

Am Abend vor dem Match saß ich mit Verwandten und Freunden in dem Haus, das wir während des Wimbledonturniers gegenüber vom All England Club gemietet hatten, beim Abendessen. Jede Erwähnung des Endspiels war tabu. Ich brauchte es ihnen gar nicht ausdrücklich verbieten, dieses Thema anzusprechen, denn allen war völlig klar, dass ich innerlich bereits das Match durchspielte, ganz gleich, worüber ich ansonsten auch reden mochte, und dass ich dabei bis zum Beginn des Spiels ungestört bleiben musste. Wie an den meisten Abenden während des 14tägigen Turniers kochte ich. Kochen macht mir Spaß, und meine Familie ist der Ansicht, dass mir dies gut tut und mich beruhigt. An diesem Abend grillte ich Fisch und machte Pasta mit Shrimps. Nach dem Essen spielte ich mit meinen Onkeln Toni und Rafael Darts, so als wäre es ein ganz normaler Abend zu Hause in Manacor, meiner Heimatstadt auf Mallorca. Ich gewann. Später behauptete Rafael, er habe mich absichtlich gewinnen lassen, damit ich für das Finale in besserer Stimmung sei, aber das glaube ich ihm nicht. Für mich ist es wichtig, zu gewinnen, in allem. Was das Verlieren angeht, habe ich überhaupt keinen Humor.

Gegen 00.45 Uhr ging ich zu Bett, konnte aber nicht schlafen. Ich hatte nur das eine Thema im Kopf, das wir ausdrücklich gemieden hatten. Ich schaute mir Filme im Fernsehen an und schlief erst gegen 4 Uhr morgens ein. Um 9 Uhr stand ich auf. Es wäre besser gewesen, wenn ich ein paar Stunden länger geschlafen hätte, aber ich fühlte mich frisch, und mein Physiotherapeut, Rafael Maymó, der mich ständig betreut, erklärte, es sei nicht schlimm – die Aufregung und das Adrenalin würden mich über die Runden bringen, so lange das Spiel auch dauern mochte.

Zum Frühstück trank ich wie üblich Orangensaft und Kakao – niemals Kaffee – und aß Frühstücksflocken und eine Spezialität aus meiner Heimat, Brot mit Olivenöl und Salz. Ich war mit einem guten Gefühl aufgewacht. Im Tennis hängt viel von der Tagesform ab. Wenn man morgens aufsteht, fühlt man sich manchmal munter, gesund und stark, an anderen Tagen benommen und anfällig. An diesem Tag war ich wacher, beweglicher und energiegeladener denn je.

In dieser Stimmung ging ich um 10.30 Uhr zum abschließenden Training über die Straße auf Court 17 unweit vom Centre Court. Wie üblich legte ich mich auf eine Bank, und Rafael Maymó – den ich »Titín« nenne – dehnte und beugte meine Knie, massierte mir Beine, Schultern und vor allem die Füße. (Mein linker Fuß ist meine Schwachstelle, die mir am häufigsten starke Schmerzen bereitet.) Diese Massage soll die Muskeln anregen und die Verletzungsgefahr reduzieren. Vor einem großen Match schlage ich mich zum Aufwärmen gewöhnlich eine Stunde lang ein, aber weil es nieselte, hörte ich schon nach 25 Minuten auf. Wie immer fing ich behutsam an, steigerte allmählich das Tempo und lief und schlug schließlich mit der gleichen Intensität wie in einem Match. An diesem Morgen war ich beim Training nervöser, aber auch konzentrierter als sonst. Außer Titín waren noch Toni und mein Agent Carlos Costa anwesend, der mir als ehemaliger Profitennisspieler beim Aufwärmen helfen sollte. Ich war stiller als sonst. Das galt für uns alle. Keine Scherze. Kein Lächeln. Als wir zusammenpackten, bemerkte ich mit einem flüchtigen Blick, dass Toni nicht sonderlich zufrieden war und den Eindruck hatte, ich hätte die Bälle nicht so sauber geschlagen, wie ich es gekonnt hätte. Er sah besorgt aus – diesen Blick kannte ich nur allzu gut. Er hatte insofern Recht, als ich mich nicht gerade von meiner besten Seite gezeigt hatte. Aber ich wusste etwas, was er nicht wissen konnte, so überaus wichtig er in meiner gesamten Tenniskarriere auch für mich war: Körperlich fühlte ich mich in Bestform, abgesehen von Schmerzen in der linken Fußsohle, die ich behandeln lassen musste, bevor ich auf den Platz ging. Tief im Inneren war ich überzeugt, dieses Mal zu gewinnen. Beim Tennisspiel gegen einen Gegner, dem man ebenbürtig ist oder den man sogar besiegen kann, hängt alles davon ab, sein Spiel abzurufen, wenn es gebraucht wird. Ein Champion spielt nicht in den ersten Runden eines Turniers am besten, sondern im Halbfinale und Finale gegen die stärksten Gegner, und ein großer Tennischampion spielt am besten in einem Grand-Slam-Finale. Ich hatte meine Befürchtungen – ständig kämpfte ich gegen meine Nervosität an –, aber ich bezwang meine Ängste und dachte nur daran, dass ich an diesem Tag meine Chance nutzen würde.

Körperlich war ich fit und in guter Form. Einen Monat zuvor hatte ich bei den French Open sehr gut gespielt und Federer im Finale besiegt. In Wimbledon hatte ich bisher auf Rasen einige unglaublich gute Matchs gespielt. Bei unseren vorangegangenen beiden Wimbledonbegegnungen war Federer als Favorit angetreten. In diesem Jahr sah ich mich noch immer nicht als der Favorit. Aber es bestand ein Unterschied: Auch Federer war nach meiner Einschätzung nicht mehr der Favorit. Meine Siegchancen schätzte ich 50:50 ein.

Zudem war mir eines klar: Nach dem Match würde das Verhältnis der direkten Gewinnschläge und unnötigen Fehler höchstwahrscheinlich bei uns beiden etwa im Verhältnis 50:50 liegen. Das liegt im Wesen des Tennisspiels, zumal bei zwei Spielern, die mit dem Spiel des Gegners so vertraut sind wie Federer und ich. Man sollte meinen, dass mir nach Millionen von Bällen, die ich geschlagen habe, die Grundschläge in Fleisch und Blut übergegangen wären und es ein Leichtes sein müsste, jedes Mal zuverlässig einen glatten, sauberen, präzisen Ball zu spielen. Das ist aber nicht der Fall. Dies liegt nicht nur daran, dass man sich an jedem Tag anders fühlt, sondern auch daran, dass jeder, aber auch wirklich jeder Schlag anders ist. Sobald der Ball in Bewegung ist, fliegt er in einem geringfügig anderen Winkel und mit einer geringfügig anderen Geschwindigkeit auf dich zu: mit mehr Topspin oder Slice, flacher oder höher, auch wenn die Unterschiede zwar unendlich klein sein mögen. Das gilt bei jedem Schlag aber auch für die Variationen der eigenen Körperhaltung – der Schultern, Ellbogen, Handgelenke, Hüften, Knöchel, Knie. Zudem wirken sich noch viele andere Faktoren aus wie Wetter, Belag und natürlich der Gegner selbst. Kein ankommender Ball gleicht dem anderen, kein Schlag dem anderen. Daher musst du bei jeder Ballannahme in Sekundenbruchteilen Flugbahn und Geschwindigkeit des Balls einschätzen und entscheiden, wie und wo du den Ball annehmen und mit welcher Härte du ihn zurückschlagen sollst. Und das musst du immer wieder tun, über fünfzig Mal in einem Spiel, 15 Mal in 20 Sekunden, unablässig über mehr als zwei, drei, vier Stunden. Dabei läufst du ständig schnell hin und her und deine Nerven sind angespannt. Wenn deine Koordination stimmt und dein Tempo flüssig ist, stellt sich ein gutes Gefühl ein, und zunehmend gelingt dir die eigene physische und mentale Meisterleistung besser, den Ball ein ums andere Mal mit Höchstgeschwindigkeit und unter enormem mentalem Druck exakt mit der Schlägermitte zu treffen und genau zu platzieren. An einem besteht für mich kein Zweifel: Je mehr man trainiert, umso besser fühlt man sich. Mehr als die meisten anderen Sportarten ist Tennis Kopfsache; ein Spieler, der dieses gute Gefühl an den meisten Tagen entwickelt und es schafft, sich von seinen Ängsten sowie den Höhen und Tiefen zu lösen, die ein Match unweigerlich mit sich bringt, wird letzten Endes die Nummer eins der Weltrangliste werden. Dieses Ziel hatte ich mir in den vier Jahren gesetzt, als ich geduldig die Nummer zwei hinter Federer war, und mir war klar, wenn ich das Wimbledonfinale gewinnen sollte, wäre ich nahe daran, dieses Ziel zu erreichen.

Es war fraglich, wann das Match tatsächlich beginnen würde. Ein Blick nach oben zeigte mir, dass die Wolkendecke an einigen Stellen aufriss. Überwiegend war der Himmel jedoch bedeckt, und am Horizont dräuten dicke, dunkle Wolken. In drei Stunden sollte das Match anfangen, es war aber durchaus damit zu rechnen, dass es erst verspätet beginnen könnte oder unterbrochen werden müsste. Davon ließ ich mich jedoch nicht beunruhigen. Dieses Mal wollte ich mit klarem Kopf hoch konzentriert sein, was auch geschehen mochte. Keinerlei Ablenkungen. Ich würde nicht zulassen, dass sich mein Konzentrationsmangel von 2007 wiederholte.

Gegen 11.30 Uhr verließen wir Court 17 und gingen in die Umkleidekabine des All England Club, die für die Top-Spieler reserviert war. Sie ist nicht sonderlich groß, entspricht in ihrer Grundfläche vielleicht einem Viertel eines Tennisplatzes, aber die Tradition dieses Ortes verleiht ihr eine besondere Größe: die Holzvertäfelung, die Wimbledonfarben Grün und Purpur an den Wänden, der Teppichboden und das Wissen, dass sich schon so viele große Tennisspieler hier aufgehalten haben – Rod Laver, Björn Borg, John McEnroe, Jimmy Connors, Pete Sampras. Normalerweise herrschte hier reger Betrieb, aber da nur noch wir beide im Turnier standen, war ich allein. Federer war noch nicht aufgetaucht. Ich duschte, zog mich um und ging die Treppe hinauf, um in der Spielerkantine zu Mittag zu essen. Auch hier war es ungewöhnlich ruhig, was mir sehr recht war. Ich zog mich in mich zurück, isolierte mich von meiner Umgebung, vertiefte mich in die – unabänderliche – Routine, der ich vor jedem Match bis zum Spielbeginn folge. Zu Mittag aß ich das Übliche: Pasta ohne Soße – nichts, was Verdauungsprobleme verursachen könnte – mit Olivenöl und Salz und ein einfaches Stückchen Fisch. Dazu trank ich Wasser. Toni und Titín saßen mit mir am Tisch. Toni brütete vor sich hin. Aber das war nichts Neues. Titín war gelassen. Mit ihm verbringe ich die meiste Zeit, und er ist immer gelassen. Wir redeten nicht viel. Toni schimpfte, glaube ich, über das Wetter, aber ich sagte nichts. Auch wenn ich kein Turnier spiele, höre ich mehr zu, als ich rede.

Um 13 Uhr, eine Stunde vor Spielbeginn, gingen wir wieder in die Umkleidekabine. Beim Tennis teilt man sich selbst bei den bedeutendsten Turnieren eine Umkleidekabine mit seinem Gegner, was eher ungewöhnlich ist. Als ich vom Essen kam, saß Federer auf seinem üblichen Platz auf der Holzbank. Da wir daran gewöhnt waren, brachte die Situation uns nicht in Verlegenheit. Zumindest mich nicht. Bald würden wir alles nur Mögliche tun, um den anderen im wichtigsten Match des Jahres zu besiegen, aber wir waren nicht nur Rivalen, sondern auch Freunde. Andere sportliche Rivalen hassen sich vielleicht aus tiefster Seele, auch wenn sie nicht gegeneinander spielen. Bei uns ist das nicht der Fall. Wir mögen uns. Mit Spielbeginn oder schon kurz zuvor schieben wir allerdings die Freundschaft beiseite. Das ist nichts Persönliches. So halte ich es mit jedem in meiner Umgebung, selbst mit meiner Familie. Sobald ein Spiel beginnt, bin ich nicht mehr so wie sonst. Ich versuche, eine Tennismaschine zu werden, auch wenn das letztlich unmöglich ist. Ich bin kein Roboter; Perfektion ist im Tennis nicht möglich, und die Herausforderung besteht darin, seine Möglichkeiten voll auszuschöpfen. Während eines Matchs führt man einen ständigen Kampf gegen die eigenen Schwächen und unterdrückt seine menschlichen Gefühle. Je besser du sie unterdrücken kannst, umso höher sind die Siegchancen, sofern du ebenso hart trainiert hast, wie du spielst, und beim Talent zwischen dir und deinem Gegner kein allzu großes Gefälle besteht. Zwischen Federer und mir gab es zwar einen Unterschied beim Talent, aber er war nicht unüberbrückbar groß. Selbst bei seinem Lieblingsbelag im Turnier, auf dem er am besten spielte, war er gering genug, dass ich ihn schlagen konnte, wenn ich die Zweifel, Ängste und überzogenen Hoffnungen in meinem Kopf besser unterdrücken konnte als er. Du musst dich mit einem Schutzschild umgeben, dich in einen unblutigen Kämpfer verwandeln. Es ist eine Art Selbsthypnose, ein todernstes Spiel, das du mit dir treibst, um deine eigenen Schwächen vor dir selbst ebenso wie vor deinem Rivalen zu verbergen.

In der Umkleidekabine mit Federer über Fußball zu plaudern oder zu scherzen, wie wir es vor Exhibition Matchs machten, wäre ein Verstellen gewesen, das er sofort durchschaut und als Zeichen der Angst interpretiert hätte. Stattdessen taten wir uns gegenseitig den Gefallen, ehrlich zu sein. Wir gaben uns die Hand, nickten, lächelten uns flüchtig an, gingen an unsere Spinde, die etwa zehn Schritte voneinander entfernt standen, und taten so, als sei der andere gar nicht da. Nicht, dass mir das schwer gefallen wäre. Ich war in der Umkleidekabine, und gleichzeitig hatte ich mich an einen Ort ganz tief im Inneren meines Kopfes zurückgezogen, während meine Bewegungen zunehmend vorprogrammiert, automatisch abliefen.

Eine Dreiviertelstunde vor dem angesetzten Spielbeginn duschte ich kalt. Eiskalt. Das mache ich vor jedem Match. Es ist das Stadium vor dem point of no return; der erste Schritt in die letzte Phase meines Vorbereitungsrituals auf das Spiel. Unter der kalten Dusche komme ich in einen Zustand, in dem ich meine Energie und Spannkraft wachsen spüre. Wenn ich aus der Dusche komme, bin ich ein anderer Mensch. Ich bin aktiviert, in einem »Flow«, wie Sportpsychologen den Zustand völliger Konzentration nennen, in dem der Körper sich rein instinktiv bewegt wie ein Fisch im Wasser. Nichts existiert außer dem bevorstehenden Wettkampf.

Das war nur gut so, denn als Nächstes musste ich etwas tun, was ich unter normalen Umständen nicht ruhig über mich ergehen lassen würde. Ich ging hinunter in ein kleines Sanitätszimmer, um mir von meinem Arzt eine schmerzstillende Spritze in die linke Fußsohle geben zu lassen. Seit der dritten Turnierrunde hatte ich eine Blase und eine Schwellung an einem der winzigen Mittelfußknochen. Dieser Teil des Fußes musste ruhig gestellt werden, sonst hätte ich vor Schmerzen gar nicht spielen können.

Anschließend ging ich wieder zurück in die Umkleidekabine und führte mein Ritual fort. Ich setzte mir Kopfhörer auf und hörte Musik. Das erhöht das Flow-Gefühl und rückt mich noch weiter von meiner Umgebung ab. Titín tapte meinen linken Fuß, während ich die Griffe der sechs Schläger präparierte, die ich mit auf den Platz nehmen würde. Das mache ich immer selbst. Die Schläger haben einen schwarzen Griff, den ich mit weißem Griffband umwickele, Runde um Runde, diagonal über den gesamten Schaft. Dabei brauche ich nicht nachzudenken, ich tue es einfach. Wie in Trance.

Anschließend legte ich mich auf eine Massagebank, und Titín tapte meine Beine unterhalb der Knie. Sie hatten mir ab und an ebenfalls Probleme bereitet, und das Tape half, Schmerzen vorzubeugen oder gegebenenfalls zu lindern.

Für normale Menschen ist der Sport eine gute Sache, auf der Profiebene ist er allerdings der Gesundheit nicht gerade förderlich. Er treibt den Körper an Belastungsgrenzen, für die er von Natur aus nicht ausgelegt ist. Aus diesem Grund hatte schon nahezu jeder Spitzensportler mit Verletzungen zu tun, die manchmal sogar das Karriereende bedeuteten. Auch in meiner Laufbahn gab es einen Moment, in dem ich mich ernsthaft fragen musste, ob ich weiterhin im Spitzensport mithalten könnte. Häufig kann ich meinen Sport nur unter Schmerzen ausüben, aber ich denke, das gilt für alle Spitzensportler. Jedenfalls für alle bis auf Federer. Ich musste meinen Körper erst formen und stählen, bis er den Anforderungen der ständigen Muskelbelastungen gewachsen war, die Tennis ihm abverlangt, dagegen scheint Federer für dieses Spiel einfach geboren zu sein. Seine körperlichen Voraussetzungen – seine DNA – ist anscheinend perfekt geeignet für das Tennis und macht ihn anscheinend immun gegen die Verletzungen, mit denen wir anderen uns abfinden müssen. Es heißt, er trainiere nicht so hart wie ich. Ich weiß zwar nicht, ob das der Wahrheit entspricht, aber es würde passen. Auch in anderen Sportarten gibt es diese von der Natur begünstigten Ausnahmesportler. Wir Übrigen müssen lernen, mit Schmerzen und langen Zwangspausen zu leben, weil ein Fuß, eine Schulter oder ein Bein einen Hilferuf an das Gehirn sendet und es auffordert, dem ein Ende zu bereiten. Deshalb gehört es zu den wichtigen Vorbereitungen, mich vor einem Match ausreichend tapen zu lassen.

Nachdem Titín meine Knie versorgt hatte, zog ich mich um, ließ mir am Waschbecken Wasser über die Haare laufen und legte mein Stirnband an. Auch dies erfordert kein Nachdenken, aber ich erledige es langsam und sorgfältig und knote das Band fest am Hinterkopf zu. Es dient dem praktischen Zweck zu verhindern, dass mir die Haare ins Gesicht fallen, gehört aber auch zu meinem Ritual und ist wie die kalte Dusche ein weiterer wesentlicher point of no return, der meine Sinne dafür schärft, dass ich sehr bald in den Wettkampf eintrete.

Bald war es Zeit, auf den Platz zu gehen. Das Adrenalin, das sich schon den ganzen Tag in mir aufgebaut hatte, überflutete mein Nervensystem. Ich atmete schwer und platzte schier vor lauter angestauter Energie. Aber ich musste noch einen Moment länger still sitzen, während Titín schweigend und mit ebenso mechanischen Bewegungen die Finger meiner linken Hand, meiner Spielhand, tapte. So wie ich die Griffe meines Schlägers umwickelt hatte. Das ist keineswegs nur eine einfache kosmetische Maßnahme, da die Haut sich ohne Tape dehnen und während des Spiels aufreißen würde.

Schließlich stand ich auf und begann, mich eingehend aufzuwärmen – meine Explosivität zu aktivieren, wie Titín es nennt. Toni war da, beobachtete mich, sagte aber nicht viel. Ob Federer mich ebenfalls beobachtete, wusste ich nicht. Mir war nur klar, dass er vor einem Match in der Umkleidekabine nicht so geschäftig war wie ich. Ich hüpfte auf der Stelle und lief in dem engen – allenfalls sechs Meter langen – Raum von einem Ende zum anderen. Dann blieb ich stehen, ließ Kopf, Schultern und Handgelenke kreisen, ging in die Hocke und machte Kniebeugen. Anschließend hüpfte ich wieder auf der Stelle und legte Kurzsprints ein, als sei ich zu Hause allein im Fitnessraum. Dabei hatte ich die ganze Zeit meine Kopfhörer auf und pumpte Musik in meinen Kopf. Ich ging zur Toilette. (Vor einem Match muss ich vor Nervosität häufig pinkeln, manchmal fünf bis sechs Mal innerhalb der letzten Stunde.) Als ich zurückkam, schwang ich die Arme hoch und ließ sie kraftvoll kreisen.

Toni bedeutete mir, die Kopfhörer abzunehmen, und sagte mir, dass sich der Beginn des Matchs wegen Regens verzögern würde, allerdings nicht länger als eine Viertelstunde, wie sie glaubten. Das brachte mich nicht aus der Fassung. Darauf war ich vorbereitet. Regen hatte für Federer die gleichen Auswirkungen wie für mich. Kein Grund, sich aus der Ruhe bringen zu lassen. Ich setzte mich, prüfte meine Schläger, die Balance, das Gewicht, zog meine Socken hoch und sorgte dafür, dass beide bis auf gleiche Wadenhöhe reichten. Toni beugte sich zu mir herüber: »Verliere die Spielstrategie nicht aus dem Blick. Tu, was du tun musst.« Ich hörte zu, ohne sonderlich darauf zu achten. In diesen Momenten weiß ich, was ich zu tun habe. Meine Konzentrationsfähigkeit ist gut, glaube ich. Mein Durchhaltevermögen ebenfalls. Durchhaltevermögen, ein großes Wort: in Schwung bleiben, niemals nachlassen, sich mit allem abfinden, was kommt, sich weder von Gutem noch von Schlechtem aus der Bahn werfen lassen – weder von großartigen noch von schwachen Schlägen, weder vom Glück noch vom Pech. In jedem Augenblick muss ich zielgerichtet sein, darf mich von nichts ablenken lassen, muss tun, was zu tun ist. Wenn ich den Ball zwanzig Mal auf Federers Rückhand schlagen muss, werde ich es zwanzig Mal tun, nicht neunzehn Mal. Wenn ich in einem Ballwechsel über zehn, zwölf oder fünfzehn Schläge hinweg auf meine Chance warten muss, einen Punkt zu erzielen, werde ich warten. Es gibt Momente, in denen du die Gelegenheit bekommst, einen Gewinnschlag mit 70prozentiger Erfolgschance zu machen; wartest du aber fünf weitere Schläge ab, verbessern sich deine Erfolgschancen vielleicht auf 85 Prozent. Du musst also hellwach und geduldig sein und darfst nichts überstürzen.

Wenn ich ans Netz gehe, ziele ich auf seine Rückhand, nicht auf seine stärkere Vorhand. Die Konzentration zu verlieren heißt, ans Netz zu gehen und den Ball auf seine Vorhand zu spielen oder im Eifer des Gefechts nicht seine Rückhand zu bedienen – immer seine Rückhand – oder zur Unzeit einen Gewinnschlag zu versuchen. Konzentriert zu sein heißt, ständig das zu tun, wovon ich weiß, dass ich es tun muss, nie von meinem Plan abzugehen, es sei denn, die Umstände eines Ballwechsels oder des Spiels ändern sich so sehr, dass ein Überraschungsschlag gerechtfertigt ist. Das erfordert Disziplin und Zurückhaltung, besonders wenn die Versuchung aufkommt, alles auf eine Karte zu setzen. Gegen diese Versuchung anzukämpfen bedeutet, die eigene Ungeduld oder Frustration in Schach zu halten.

Selbst wenn du anscheinend eine Chance siehst, Druck zu machen und die Initiative zu ergreifen, musst du weiter auf die Rückhand zielen, weil das über das gesamte Spiel hinweg das Klügste und Beste ist. So sieht der Plan aus. Es ist kein komplizierter Plan. Er ist so einfach, dass man ihn nicht einmal als Taktik bezeichnen kann. Ich spiele den Schlag, der für mich am einfachsten ist, und er muss den Schlag spielen, der für ihn schwieriger ist – mein Topspin mit links in seine Rückhand mit rechts. Es geht nur darum, sich an diesen Plan zu halten. Bei Federer muss man ständig auf die Rückhand zielen, ihn dazu bringen, den Ball hoch zu spielen, mit dem Schläger in Halshöhe zu gehen, ihn unter Druck setzen und müde machen. Kerben in sein Spiel und seine Moral schlagen. Ihn frustrieren, an den Rand der Verzweiflung treiben, soweit man kann. Und wenn er gut spielt, den Ball tief zurückschlägt, musst du ihm das Gefühl vermitteln, dass er diesen Ballwechsel zwei, drei, vier Mal wiederholen muss, um auch nur ein 15:0 zu erreichen.

Nur daran dachte ich, soweit in diesem Moment von Denken überhaupt die Rede sein konnte, als ich dasaß und an meinen Schlägern, Socken und Handbandagen herumfingerte, während Musik meinen Kopf ausfüllte und ich auf das Ende des Regens wartete. Schließlich kam ein Offizieller im Blazer herein und teilte uns mit, dass es an der Zeit sei. Sofort sprang ich auf, ließ die Schultern kreisen, drehte meinen Kopf von einer Seite auf die andere und sprintete zweimal von einem Ende der Umkleidekabine zum anderen.

Meine Tasche sollte ich nun einem Gehilfen übergeben, der sie an meinen Platz tragen würde. Das gehört zum Protokoll beim Wimbledonfinale und ist sonst nirgendwo üblich. Mir gefällt es nicht. Es stört meine Routine. Ich gab ihm die Tasche, nahm aber einen Schläger heraus. Den Schläger fest in der Hand ging ich als Erster aus der Umkleidekabine, durch Korridore mit Fotos von früheren Champions und Trophäen in Glasvitrinen. Ich stieg einige Treppen hinunter und trat hinaus in die kühle englische Juliluft auf dem wunderbar grünen Centre Court.

Ich setzte mich, zog meine weiße Trainingsjacke aus und trank einen Schluck Wasser aus einer Flasche und einen zweiten aus einer anderen Flasche. Diese Abfolge behalte ich von Spielbeginn an über alle Pausen bis zum Ende des Matchs bei. Ich trinke zuerst aus der einen, dann aus der anderen Flasche und stelle sie anschließend links vor meinen Stuhl, fein säuberlich hintereinander, diagonal auf den Platz ausgerichtet. Manche bezeichnen es als Aberglauben, aber das ist es nicht. Wenn ein Aberglaube dahinter stünde, warum sollte ich es dann tun, ganz gleich, ob ich gewinne oder verliere? Es ist ein Mittel, mich auf das Match zu konzentrieren und meine Umgebung in die Ordnung zu bringen, die ich im Kopf anstrebe.

Federer und der Schiedsrichter standen am Fuß des Schiedsrichterstuhls und warteten auf den Münzwurf. Ich sprang auf, stellte mich Federer gegenüber auf die andere Seite des Netzes, lief und hüpfte kraftvoll auf der Stelle. Federer stand still; er ist immer wesentlich entspannter als ich, zumindest äußerlich.

Der letzte Teil meines Rituals, der ebenso wichtig war wie alle vorherigen Vorbereitungen, bestand darin, den Blick über das Stadion schweifen zu lassen, meine Familie in der Zuschauermenge auf dem Centre Court zu suchen und mir genau einzuprägen, wo sie saßen: links von mir am anderen Ende des Platzes sah ich meinen Vater, meine Mutter und meinen Onkel Toni; diagonal ihnen gegenüber, hinter meiner rechten Schulter, saßen meine Schwester, drei meiner Großeltern, ein Onkel und eine Tante, die zugleich meine Paten sind, und ein weiterer Onkel. Während des Matchs lasse ich keinen Gedanken an sie zu – solange ich spiele erlaube ich mir nie auch nur ein Lächeln –, aber zu wissen, dass sie wie immer da sind, verleiht mir die innere Ruhe, auf der mein Erfolg beruht. Während des Spiels umgebe ich mich mit einer Mauer, aber meine Familie ist der Mörtel, der diese Mauer zusammenhält.

Außerdem hielt ich in der Menge Ausschau nach meinem Team, nach den Fachleuten, die ich beschäftigte: Neben meinen Eltern und Toni saßen mein Agent und guter Freund Carlos Costa; mein Pressesprecher Benito Pérez; mein Betreuer bei Nike, Jordi Robert, den ich »Tuts« nenne; und Titín, der mich von allen am besten kennt und für mich wie ein Bruder ist. Vor meinem inneren Auge sah ich auch meinen Großvater väterlicherseits und meine Freundin María Francesca, die ich Mary nenne, das Match zu Hause in Manacor vor dem Fernseher verfolgen, und zwei weitere Mitglieder meines Teams, die zwar nicht da waren, aber nicht minder großen Anteil an meinem Erfolg haben: Francis Roig, mein Co-Trainer, der ein ebenso cleverer Tennisexperte wie Toni, aber lockerer ist, und mein versierter Fitnesstrainer Joan Forcades, der sich wie Titín gleichermaßen um meine mentale wie auch körperliche Form kümmert.

Meine Familie, meine Verwandten und mein Team (das praktisch auch zu meiner Familie gehört) umgeben mich in drei konzentrischen Kreisen. Sie schirmen mich nicht nur vor dem Trubel ab, der mit Geld und Erfolg einhergeht, sondern sorgen gemeinsam auch für das herzliche, vertrauensvolle Umfeld, das ich brauche, um mein Talent entfalten zu können. Alle ergänzen sich gegenseitig und jeder Einzelne leistet seinen Beitrag dazu, mich an meinen Schwachstellen zu stützen und in meinen Stärken zu fördern. Mein Glück und mein Erfolg wären ohne sie unvorstellbar.

Roger gewann den Münzwurf und entschied sich, als Erster aufzuschlagen. Das machte mir nichts aus. Es ist mir durchaus recht, wenn mein Gegner zu Beginn des Matchs den Aufschlag hat. Wenn ich mental stark bin und seine Nerven ihm zusetzen, habe ich gute Chancen auf ein Break. Unter Druck blühe ich auf; ich knicke nicht ein, sondern werde stärker. Je näher ich am Abgrund stehe, umso stärker beflügelt fühle ich mich. Selbstverständlich bin auch ich nervös und spüre das Pulsieren von Kreislauf und Adrenalin von den Schläfen bis zu den Beinen. Es ist ein Zustand extremer körperlicher Anspannung, der aber durchaus beherrschbar ist. Und ich beherrschte ihn. Das Adrenalin siegte über meine Nervosität. Meine Beine gaben nicht nach. Sie waren kräftig und bereit, den ganzen Tag zu laufen. Ich strotzte vor Energie, und abgetaucht in meine einsame Tenniswelt hatte ich mich nie lebendiger gefühlt.

Wir nahmen unsere Positionen an der Grundlinie ein und begannen, uns einzuschlagen. Wieder diese dröhnende Stille: klack, klack, klack, klack. Nicht zum ersten Mal fiel mir auf, wie leicht, fließend und sicher Rogers Bewegungen waren. Ich habe mehr zu kämpfen, bin mal defensiver, dresche mal drauflos, erhole mich wieder, stehe auf der Kippe. Ich weiß, dass ich dieses Image habe, schließlich habe ich oft genug Videoaufzeichnungen von mir gesehen. Und es entspricht durchaus meiner Spielweise über weite Phasen meiner Karriere – vor allem, wenn ich gegen Federer gespielt habe. Aber das gute Gefühl blieb. Meine Vorbereitungen waren gut. Die Emotionen, die mich überwältigt hätten, wenn ich mein Ritual nicht eingehalten und mit Willenskraft systematisch das Lampenfieber abgeschüttelt hätte, das der Centre Court normalerweise auslöst, waren unter Kontrolle, wenn nicht sogar völlig verschwunden. Die Mauer, mit der ich mich umgeben hatte, stand hoch und felsenfest. Ich hatte die richtige Balance zwischen Anspannung und Selbstbeherrschung erreicht, zwischen Nervosität und der Überzeugung, gewinnen zu können. Ich schlug die Bälle hart und zielgenau: Grundschläge, Volleys, Schmetterbälle und die Aufschläge, mit denen wir die Aufwärmphase vor dem eigentlichen Wettkampf beendeten. Ich ging zurück an meinen Stuhl, rieb mir mit dem Handtuch Arme und Gesicht ab und trank aus meinen beiden Wasserflaschen. Für einen kurzen Moment fühlte ich mich zurückversetzt in dieses Stadium kurz vor Matchbeginn beim Vorjahresfinale. Wieder einmal sagte ich mir, dass ich bereit war, mich allen möglichen Problemen zu stellen, die auftreten mochten, und auch bereit war sie zu überwinden. Denn dieses Match zu gewinnen war mein Lebenstraum, dessen Erfüllung ich noch nie so nahe gekommen war; vielleicht würde ich keine weitere Chance bekommen, ihn zu erreichen. Vielleicht würde etwas anderes versagen, mein Knie, mein Fuß, meine Rückhand, mein Aufschlag, nicht aber mein Kopf. Vielleicht würde ich an irgendeinem Punkt Angst bekommen und meine Nerven würden mit mir durchgehen, aber auf Dauer würde mein Kopf mich dieses Mal nicht im Stich lassen.

»CLARK KENT UND SUPERMAN«

»CLARK KENT

UND

SUPERMAN«

Der Rafa Nadal, den die Welt zum Finale von Wimbledon 2008 auf den Rasen des Centre Court stürmen sah, war ein Kämpfer, der mit konzentriertem, wild entschlossenem Blick seinen Schläger packte wie ein Wikinger seine Axt. Bereits ein Blick auf Roger Federer offenbarte einen auffallenden stilistischen Unterschied: Der jüngere Nadal trug ein ärmelloses Shirt und eine Piratenhose, der ältere Federer eine cremefarbene Jacke mit Goldstickerei und ein klassisches Shirt; der eine spielte die Rolle des kämpferischen Underdog, der andere die des geschliffenen und mühelos Überlegenen.

Während Nadal mit seinen kräftigen Oberarmmuskeln wie der Inbegriff unbändiger Kraft wirkte, war der schlanke, geschmeidige – 27jährige – Federer ganz natürliche Anmut. Nadal, gerade 22 Jahre alt, war der wild entschlossene Angreifer, Federer der Aristokrat, der auf den Platz schlenderte und der Menge lässig zuwinkte, als gehöre ihm Wimbledon und als begrüße er Gäste bei einer privaten Gartenparty.

Federers geistesabwesendes, fast schon herablassendes Auftreten beim Einschlagen vor dem Match ließ kaum vermuten, dass diese Begegnung als Kampf der Titanen beworben wurde. Dagegen wirkte Nadals donnernde Eindringlichkeit wie die Karikatur eines Playstation-Actionhelden. Nadal schlägt seine Vorhand, als ob er ein Gewehr abfeuern würde. Er spannt eine imaginäre Waffe, visiert das Ziel an und drückt den Abzug. Bei Federer – dessen Name »Federhändler« bedeutet – ist kein Zögern zu spüren, kein Mechanismus erkennbar. Alles bei ihm ist ungezwungen fließend. Nadal (sein Name bedeutet in Katalan oder Mallorquinisch »Weihnachten«, was überschwänglichere Assoziationen weckt als »Federhändler«) war der superfitte Sportler der modernen Zeit, der es aus eigener Kraft nach oben geschafft hatte; Federer entsprach einem Typ aus den 1920erJahren, als Tennis ein Zeitvertreib der Oberschicht war, mit dem Gentlemen sich nach dem Nachmittagstee Bewegung verschafften.

So sah es zumindest die Welt. Was Federer sah, war dagegen ein Zähne fletschender Prätendent auf seinen Königsthron im Tennissport, ein junger Mann, der ihn in seinem Streben stoppen wollte, die Rekordserie von sechs Wimbledonsiegen in Folge zu schaffen, und der vorhatte, ihn vom ersten Weltranglistenplatz zu verdrängen, den er seit vier Jahren innehatte. Vor dem Match in der Umkleidekabine musste Nadal auf Federer schlichtweg einschüchternd gewirkt haben, wenn er nicht »aus Stein war«, wie Nadals Co-Trainer, Francis Roig, meinte.

»In dem Moment, in dem er vom Massagetisch aufsteht, nachdem Maymó ihn fertig bandagiert hat, wirkt er auf seine Gegner beängstigend«, erklärt der ehemalige Tennisprofi Roig. »Allein schon, wie er sein Stirnband bindet, ist so beängstigend eindringlich; seine Augen sind in weite Ferne gerichtet und scheinen nichts um ihn herum wahrzunehmen. Dann atmet er plötzlich tief durch, erwacht schlagartig zum Leben, hüpft kräftig auf der Stelle und schreit, als ob er völlig vergessen hätte, dass sein Gegner nur wenige Schritte entfernt im selben Raum ist: ›Vamos! Vamos!‹ Das hat etwas Animalisches. Der andere Spieler mag in seine eigenen Gedanken versunken sein, kann aber gar nicht umhin, einen verstohlenen Blick zu ihm hinüberzuwerfen – das habe ich immer wieder gesehen –, und er denkt sicher: ›Mein Gott! Das ist Nadal, der um jeden Punkt kämpft, als ob es sein letzter wäre. Heute muss ich voll auf der Höhe meines Spiels sein, ich muss den Tag meines Lebens haben. Und zwar nicht, um zu gewinnen, sondern um auch nur eine Chance zu haben‹.«

Nach Roigs Ansicht ist dieses Auftreten umso eindrucksvoller, als zwischen Nadal, dem Wettkämpfer »mit dem besonderen Etwas, das wahre Champions haben«, und dem Privatmann Nadal eine tiefe Kluft besteht. »Du weißt, dass ein Teil von ihm ein nervliches Wrack ist, du weißt, dass er im Alltag ein ganz normaler Bursche ist – ein durch und durch anständiger, netter Kerl –, der unsicher und voller Ängste sein kann, aber wenn du ihn da in der Umkleidekabine siehst, verwandelt er sich plötzlich vor deinen Augen in einen Eroberer.«

Aber der Rafael, den seine Familie aus der Umkleidekabine auf den Centre Court kommen sah, war weder ein Eroberer noch ein Axt schwingender Gladiator oder Kampfstier. Sie hatten Angst um ihn. Sie wussten, dass er brillant und mutig war, und auch wenn sie es niemals zugeben würden, hatten sie ein bisschen Ehrfurcht vor ihm, aber das, was sie kurz vor Beginn des Wettkampfs sahen, war etwas völlig anderes: nämlich ein zerbrechlicher Mensch.

Rafael Maymó ist Nadals Schatten, sein engster Gefährte im zermürbend langen globalen Tenniszirkus. Der 33jährige, adrette, gepflegte Mallorquiner aus Nadals Heimatstadt Manacor ist kleiner als sein 1,85 Meter großer Freund und Arbeitgeber, diskret, gewieft und gelassen. Seit September 2006 betreut er Nadal als Physiotherapeut und hat zu ihm eine fast schon telepathische Beziehung entwickelt. Die beiden verstehen sich praktisch ohne Worte, aber Maymó – oder Titín, wie Nadal ihn mit einem Spitznamen ohne weitere Bedeutung liebevoll nennt – hat erkennen gelernt, wann die Zeit reif ist, etwas zu sagen oder zuzuhören. Seine Rolle hat Ähnlichkeit mir der des Pferdepflegers eines reinrassigen Rennpferds. Er massiert Nadals Muskeln, bandagiert seine Gelenke, beschwichtigt sein spannungsgeladenes Temperament. Maymó ist Nadals Pferdeflüsterer.

Maymó kümmert sich um Nadals psychische und physische Bedürfnisse, aber er kennt seine Grenzen: Er weiß, dass seine Möglichkeiten dort enden, wo die der Familie anfangen, denn die Familie ist die Stütze, die Nadal als Mensch und Sportler trägt. »Man kann die Bedeutung der Familie für sein Leben gar nicht genug betonen«, erklärt Maymó. »Oder die Verbindung zwischen ihm und seiner Familie. Jeder Erfolg Rafas ist uneingeschränkt ein Erfolg der ganzen Familie. Die Eltern, die Schwester, die Onkel, Tanten und Großeltern, sie alle handeln nach dem Grundsatz: einer für alle und alle für einen. Sie genießen seine Siege und leiden bei seinen Niederlagen. Sie sind wie ein Teil von ihm, wie ein verlängerter Arm Rafas.«

Nach Maymós Ansicht kommen viele seiner Familienmitglieder so häufig zu seinen Matchs, weil ihnen klar ist, dass er ohne sie nicht hundertprozentig funktionsfähig ist. »Es ist keine Pflicht. Sie müssen einfach da sein. Sie haben den Eindruck, gar keine andere Wahl zu haben. Aber sie haben auch das Gefühl, dass seine Erfolgsaussichten zunehmen, wenn er vor Matchbeginn zu den Zuschauern hinaufschaut und sie dort sieht. Wenn er einen großen Sieg erringt, springt er daher instinktiv auf die Tribüne und umarmt sie; und wenn einige zu Hause fernsehen, ruft er sie als Erstes von der Umkleidekabine aus an.«

Sein Vater, Sebastián Nadal, erlebte beim Wimbledonfinale 2008 auf dem Centre Court die zermürbendsten Momente seines Lebens. Die Erinnerungen an das, was nach dem Endspiel 2007 ebenfalls gegen Federer passiert war, nagten an Sebastián ebenso wie an den anderen aus Nadals Familie. Sie alle wussten, wie Rafael auf diese Niederlage nach fünf Sätzen reagiert hatte. Sebastián hatte ihnen die Szenen in der Umkleidekabine in Wimbledon geschildert: Eine halbe Stunde lang hatte Rafael, ein Bild der Verzweiflung, in der Dusche auf dem Boden gehockt, sich das Wasser auf den gesenkten Kopf prasseln lassen, und seine Tränen hatte sich mit dem Wasser vermischt.

»Ich hatte solche Angst vor einer weiteren Niederlage – nicht meinetwegen, sondern wegen Rafael«, erklärte Sebastián, ein großer Mann, der im Berufsleben ein ruhiger, zuverlässiger Unternehmer ist. »Das Bild, wie er nach dem Endspiel von 2007 geschlagen und völlig eingefallen dasaß, hatte sich mir eingebrannt, das wollte ich nicht noch einmal erleben. Und ich dachte, wenn er verliert, was kann ich dann bloß tun, um es für ihn weniger traumatisch zu machen? Das war für Rafael das Spiel seines Lebens, der größte Tag. Es war schrecklich. Noch nie habe ich so gelitten.«

Alle Menschen, die Nadal nahe standen, litten an diesem Tag ebenso wie Sebastián. Alle sahen den weichen, verletzlichen Kern unter der harten Schale des Kämpfers.

Nadals fünf Jahre jüngere Schwester, Maribel, eine schlanke, gut gelaunte Studentin, amüsiert sich über die Kluft zwischen der Art, wie die Öffentlichkeit ihren Bruder wahrnimmt und wie sie ihn kennt. Ihr überfürsorglicher großer Bruder ruft sie zehnmal täglich an oder schickt ihr SMS, wo immer er auch gerade auf der Welt sein mag, und bei den kleinsten Anzeichen, dass sie krank werden könnte, gerät er in helle Aufregung. »Als er einmal in Australien war, empfahl mir mein Arzt, einige Untersuchungen durchführen zu lassen – nichts Ernstes –, aber in allen Nachrichten, die ich mit Rafael austauschte, war es das Einzige, was ich nicht erwähnte. Es hätte ihn vor Sorge verrückt gemacht; es hätte ihn völlig aus dem Gleichgewicht gebracht«, erzählt Maribel, deren Stolz auf die Leistungen ihres Bruders sie keineswegs blind macht für »die Wahrheit«, die sie mit liebevoller Hänselei ausdrückt: Er ist »ein bisschen ein Angsthase«.

Nadals Mutter, Ana María Parera, widerspricht dem nicht: »In der Tenniswelt gehört er zur Spitze, aber tief im Inneren ist er ein überaus sensibler Mensch voller Ängste und Unsicherheiten, die sich Leute, die ihn nicht kennen, kaum vorstellen können. Er mag zum Beispiel die Dunkelheit nicht und schläft lieber bei Licht oder laufendem Fernseher. Gewitter mag er auch nicht. Als Kind versteckte er sich dann unter einem Kissen, und selbst heute lässt er nicht zu, dass man bei Gewitter hinausgeht, wenn man etwas von draußen holen muss. Und dann sind da seine Essgewohnheiten, seine Abneigung gegen Käse, Tomaten und Schinken, dem Nationalgericht Spaniens. Ich selbst bin auch nicht so verrückt nach Schinken wie offenbar die meisten, aber Käse? Es ist schon ein bisschen merkwürdig.«

Nicht nur beim Essen ist er heikel, sondern auch am Steuer eines Wagens. Nadal fährt gern, allerdings wohl lieber in der Scheinwelt seiner Playstation, die ihn unterwegs ständig begleitet, als in einem echten Auto. »Er ist ein vorsichtiger Fahrer«, erklärt seine Mutter. »Er beschleunigt, bremst, beschleunigt, bremst, und ist schrecklich vorsichtig beim Überholen, so stark sein Auto auch sein mag.«

Seine Schwester Maribel, die sich unverblümter äußert als ihre Mutter, bezeichnet Rafael als »furchtbaren Fahrer«. Sie findet auch merkwürdig, dass er das Meer zwar mag, aber auch Angst davor hat. »Ständig überlegt er, sich ein Boot zu kaufen. Er angelt gern und fährt gern Jetski, allerdings nur da, wo er den Grund sehen kann: Beim Schwimmen genauso, er springt auch nicht von einer hohen Klippe ins Meer, wie seine Freunde es ständig tun.«

Aber alle diese Schwächen sind nichts im Vergleich zu seiner andauernden Sorge, dass seiner Familie etwas zustoßen könnte. Nicht nur bei den geringsten Krankheitsanzeichen innerhalb der Familie gerät er in Panik, sondern lebt auch in ständiger Angst, dass einer seiner Verwandten einen Unfall haben könnte. »Ich mache fast jeden Abend das Kaminfeuer an«, erzählt seine Mutter; in ihrem großen, modernen Haus am Meer bewohnt er einen Flügel mit eigenem Schlafzimmer, Wohnzimmer und Bad. »Wenn er ausgeht, ermahnt er mich immer, das Feuer zu löschen, bevor ich mich schlafen lege. Und dann ruft er dreimal aus dem Restaurant oder der Bar an, in der er gerade ist, um sich zu vergewissern, dass ich es auch ausgemacht habe. Wenn ich mit dem Auto nach Palma fahre – eine halbe Stunde Fahrt –, bittet er mich immer, langsam und vorsichtig zu fahren.«

Ana María, eine kluge, starke, mediterrane Matriarchin, wundert sich immer wieder, wie mutig er auf dem Tennisplatz ist und wie ängstlich jenseits des Platzes. »Auf den ersten Blick ist er ein geradliniger und auch ein sehr guter Mensch«, erklärt sie, »aber er ist auch voller Zwiespältigkeiten. Wenn man weiß, wie er tief im Inneren ist, gibt es Dinge an ihm, die einfach nicht dazu passen wollen.«

Aus diesem Grund muss er sich bei der Vorbereitung auf ein wichtiges Match mit Mut wappnen und sich mit seinen ritualisierten Abläufen in der Umkleidekabine zu einer Persönlichkeitsänderung zwingen, seine innersten Ängste und die Nervosität des Augenblicks in den Griff bekommen, bevor er den Gladiator in sich freisetzen kann.