9,99 €

Mehr erfahren.

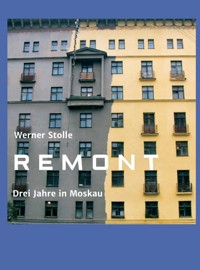

- Herausgeber: tredition

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

Dem Wort Remont begegnet man in Russland mit zwiespältigen Gefühlen. Es bedeutet so viel wie Reparatur, Renovierung, Restaurierung, Umbau - oder einfach nur: auf unbestimmte Zeit geschlossen. Der Autor Werner Stolle, Jahrgang 1951, wohnte mit seiner Familie von 1989 bis 1992 in Moskau und führte in dieser Zeit intensiv Tagerbuch. Er erlebte als Lehrer an der Deutschen Schule Moskau hautnah den Zusammenbruch der Sowjetunion mit und den Aufbruch der Gesellschaft in eine ungwisse Zukunft. Mit ironischem Unterton schildert er zahlreiche, oft skurrile Alltagssituationen - beim Einkaufen, Tanken, in Restaurants oder auf Reisen durch das Land - und zeigt, welche Folgen die Zeit des Umbruchs für die Menschen hat. Eingebettet in das Zeitgeschehen, versucht er zugleich, den LeserInnen nahezubringen, wie die Gesellschaft durch mafiöse Struklturen immer weiter auseinanderdriftet und eine galoppierende Inflation immer mehr Menschen in die Armut treibt, die allerdings nie die Hoffnung auf eine bessere Zukunft aufzugeben scheinen. So steht Remont auch als Metapher für den Zerfall der Gesellschaft nach der Wende und impliziert zugleich den Beginn einer neuen, hoffnungsfrohen Ära. Nach dem Mauerfall nähern sich erstmals die beiden deutschen Schulen in Moskau einander an. Stolle beschreibt, wie das zunächst behutsame Aufeinanderzugehen durch die überhastet angeordnete Zusammenlegung zu einer gemeinsamen Schule zu zwischenmenschlichen Konflikten führt. Das Buch ist ein sehr persönliches Zeitporträt und zeigt, dass der Autor und seine Familie sich der Faszination, die von Land und Leuten ausgeht, nicht entziehen können - und ist somit auch eine kleine Liebeserklärung an Moskau.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 1355

Veröffentlichungsjahr: 2021

Ähnliche

Der Autor

Werner Stolle wurde 1951 in Kiel geboren und arbeitete als Lehrer in Bad Oldesloe, in Moskau und anschließend bis zur Pensionierung in Bad Segeberg. Das Schreiben ist neben der Fotografie sein zweites großes Hobby. Er verfasst Gedichte, Kurzprosa, Dialoge und Montagetexte, meist mit ironisch-kritischem Unterton. Einige seiner Texte erschienen 2020 in der Anthologie Unser Paradies, herausgegeben von der Segeberger Autorengruppe.

Remont basiert auf umfassenden Tagebuchaufzeichnungen des Autors, die in der Zeit seines Moskau-Aufenthaltes von 1989 bis 1992 entstanden sind.

Werner Stolle

REMONT

Drei Jahre in Moskau

1989 – 1992

© 2021 Werner Stolle

Umschlag: Werner Stolle

Lektorat: Frauke Ritterhoff

Verlag & Druck: tredition GmbH, Halenreie 40-44, 22359 Hamburg

ISBN

Paperback

ISBN 978-3-347-35804-1

Hardcover

ISBN 978-3-347-35804-8

e-Book

ISBN 978-3-347-35804-5

Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung, und öffentliche Zugänglichmachung.

Für meine Familie

Die russische Wirklichkeit ist ein erhabenes, universelles, geordnetes Chaos.

Fjodor Michailowitsch Dostojewski

Inhalt

Moskau für Anfänger (27.8. - 12.11.1989)

Klare Ansage - Keine Geheimnisse - An einem historischen Ort - Wohnklima - Auswärts essen - Russisch für Anfänger - Stromschwankungen - Kunst der Improvisation - Einkauf im Bolschoi-Theater - Hochzeit auf den Leninhügeln - An Pasternaks Grab - Straßenbahnschienen - Markttreiben - Landpartie mit Überraschungen - TÜV unbekannt - Verlorene Ladung und lichtschluckender Teer - Vom Schwarztauschen und Umrubeln - Zypern: Revolutionsferien in Zypern - Von Pissoúri nach Kakopetriá - Per Express nach Hause

Nach der Wende (13.11. - 22.7.1990)

Verletzte Finger - Holzlatten statt Butter - Radwechsel - Deutschland: An der Grenze - Erste Annäherung - Giselle - Im Produkti - Die Demonstration - Der Durchbruch - Außerirdische - Gebremste Euphorie - Ausflug nach Swenigorod - Türkei: Teppichhändler - Windstärke 11 - Nette Landsleute - Auf der Wache - Der Exodus - Tallinn: Marina und das Gloria - Faszination Feuerwerk - Das Labyrinth - Der listige Klavierverkäufer - Ringen um eine Auskunft - Jaroslawl: Verbotene Stadt - Ein wohlüberlegter Brief - Baden verboten - Oktan - Portugal: Am Haff - Im Notquartier - Stadt der Straßenbahnen

Annäherung zwischen Ost und West (23.7. - 28.12.1990)

Arien im Torhaus - Leningrad: Hühnchen in Packpapier - Deutschland: Kinder aus Tschernobyl - Feindliche Übernahme - Leninskije Gorki: Lenins letzte Tage - Der Umzug - Aufräumarbeiten - Fehlstart - In der Armutsfalle - Ein Tag in Vnukowo - Suchumi: Ein georgisches Gelage - Im Sammeltaxi - Überall Mafia - Fleisch für die Tiere - Protest der Obdachlosen - Deutschland und Gran Canaria: Im Touristenstaat - Ritt durchs Tal der Palmen - Gambia: Auf afrikanischem Boden

Wachsende Armut (29.12.1990 - 18.8.1991)

Die Zitronenschneider - Drei Sterne - Wasser im Benzin - Schlüsselerlebnis - Neid auf Deutschland - Samarkand: An der Seidenstraße - Havarie - Griechenland: Insel der tausend Kirchen - Despoten an Bord - Kalte Ostern - Kalamares - Ein Samowar aus Tula - Helsinki: Zu Vappu in Helsinki - Anapa: Verdienter Lohn nach harter Prüfung - Auf der Fernstraße in den Kaukasus - Jurij, der Macher - Schönes Peredelkino - Die Flut - Der Weg zum Buch - Endspurt bei tropischer Hitze - China: Paläste und Hutongs - Duftende Hügel und marinierte Entenfüße-Ton-Armee für einen Toten - Landstraßen: mit Vorsicht zu genießen - In der Seidenfabrik - Abwehr des Bösen - Deutschland: Glühbirnensteuer und Unbedenklichkeitserklärung - Dänemark: Ruhe vor dem Sturm

Nach dem August-Putsch (19.9.1991 - 3.1.1992)

Deutschland: Tage der Ungewissheit - Orte des Widerstands - Auf der Überholspur - Gefallene Helden - Im Revolutionsmuseum - Kleine Krisen - Kirgisien: Gemeinschaftsgefühl - Am kirgisischen Meer 502- Mit Pauken und Fanfaren - Komplott im Liebesnest - Schattentheater - Lehrgeld - Keine rosigen Aussichten - Projekt mit Nebenkosten - Deutschland: Weichen stellen

Vor dem Abschied (4.1. - 7.7.1992)

Bröckelndes Fundament - Stadt für Auserwählte - Heißes Erlebnis - Der empathische GAI - Istanbul: Alte Schule - Galatasaray 603- Großes Kino - Unterhöhlt - Ägypten: Fladenbrot - Wüstenfüchse - Scherben aus der Pharaonenzeit- Esel aus Blech- In der Hippie-Enklave - Schwierige Mission - Freiheit für die Füße - Walja von der KTU - Ein unmoralisches Angebot - Abschiedsmarathon - Tickets für den Roten Platz

Epilog

Klare Ansage

27. August 1989

Kaum sind wir in der Luft, sollte - untypisch für diese Jahreszeit - ein heftiges Sommerunwetter mit starken Orkanböen über Norddeutschland hinwegfegen und schwere Verwüstungen anrichten; vor allem in den Ostseehäfen sollten sich Boote übereinander türmen, nachdem der Sturm sie von den Anlegern losgerissen hatte. Wir erfahren erst viel später davon, denn an diesem Sonntagmittag um 13 Uhr hebt unsere Aeroflot-Maschine vom Flughafen Fuhlsbüttel ab mit Ziel Moskau. Unser Abenteuer hat in diesen Sekunden begonnen.

In gut zwei Stunden würden wir in Moskau landen, das erste Mal den Boden des größten Landes der Welt betreten, in der Neun-Millionen-Stadt wohnen, arbeiten, leben - für drei Jahre.

Niemand ahnte zu dieser Zeit, wie rasant sich die politischen Verhältnisse in Europa und in der Welt ändern würden, was natürlich nicht allein daran lag, dass wir heute in die Sowjetunion einreisen und drei Jahre später nicht aus der Sowjetunion, sondern aus Russland wieder nach Deutschland zurückkehren sollten - in ein wiedervereinigtes Deutschland.

Vom Zeitpunkt der Abreise - 9:30 Uhr aus Kiel-Schilksee - bis zum Betreten der Gangway kam zu unserer inneren Anspannung noch jede Menge Stress von außen hinzu: Konvoi-Fahren bei strömendem Regen und dichtem Sommerferienrückreiseverkehr, dadurch viel zu spätes Einchecken, zumal direkt vor uns eine japanische Großfamilie mit Gepäckmassen stand, die anscheinend ihr gesamtes Umzugsgut in aller Seelenruhe am Schalter aufgab. Dann fiel ein Computer aus - natürlich kurz bevor wir endlich dran gewesen wären. In der nächsten Check-In-Schlange war der Computer nur teilweise defekt, so dass die Bordkarten gerade noch per Hand aus dem Gerät gerissen werden konnten.

Folge: Der Abschied von unseren Eltern und von Jörg und Frauke, unseren Freunden, musste auf das Nötigste beschränkt bleiben. Schnell noch zur Handgepäck- und Personendurchleuchtung, ab zum Terminal 17, ein letztes hektisches Winken durch die Glasscheiben, schließlich die Passkontrolle kurz vor 12 Uhr und am Ende klatschnass die Gangway hoch: Für 12 Uhr war der Start vorgesehen.

Und dann saßen wir eine Stunde lang im Flugzeug und warteten. Wir warteten, vorschriftsmäßig angeschnallt, ohne dass es auch nur eine einzige Information gab, aus welchem Grund sich der Start verzögert hatte. Den Mienen des Bordpersonals konnten wir auch keine hilfreichen Informationen entnehmen, wenn es denn überhaupt mal auftauchte. Die ernst und geschäftsmäßig wirkenden Flugbegleiterinnen hatten sich nach der pflichtgemäßen Anschnallkontrolle bis auf weiteres in der Bordkombüse verschanzt. Dann, endlich, ruckelte es kurz und die Tupolew setzte sich in Bewegung, begleitet von einem wie aus dem Nichts einsetzenden, unerträglich lauten Geknarre, fast wie ein Schusswechsel, dazwischen waren menschliche Stimmen zu hören, es klang wie Russisch. Das Ganze kam aus den Bordlautsprechern. Sollte es sich vielleicht um eine Durchsage mit womöglich lebenswichtigen Informationen für die Fluggäste handeln? Wir konnten es nur erahnen. Vielleicht wünschte man uns einfach einen guten Flug. Jetzt waren keine Stimmen mehr zu hören; dafür nahm die Geräuschbelästigung variantenreich zu: Es spotzte, knallte, rauschte, zischte, dröhnte. Eine Life-Schaltung zu den Triebwerken?

Über den Schlechtwetterwolken herrscht endlich Ruhe. Aber unsere innere Anspannung nimmt erheblich zu. Würde das Abholen vom Flughafen klappen? Wo würden wir heute übernachten? Wann würden wir unsere Wohnung beziehen können? Wo befand sich unser Umzugsgut? Das sind längst nicht alle Fragen, die uns durch den Kopf gehen und auf die es noch keine Antworten gibt. Sicher ist auf jeden Fall eines: drei Jahre Deutsche Schule Moskau, für die Kinder, Annika und Ingmar, als Schüler, für Heidi als Ortslehrkraft und für mich als vom Bundesverwaltungsamt Köln - Zentralstelle für das Auslandsschulwesen - vermittelte Lehrkraft.

Beworben hatte ich mich schon 1986 für den Auslandsschuldienst. Es folgten schon bald Vermittlungsangebote, was zunächst heißt, dass man bei einer Zusage einem Auswahlverfahren unterworfen wird: zuerst an die Deutsche Schule Asunción in Paraguay, kurze Zeit darauf an die Europaschule Varese in Norditalien und schließlich, im August 1988, an die Deutsche Schule Moskau.

Eigentlich erhofft man sich schon beim Schreiben der Bewerbung, einst in einem fernen Land mit warmem Klima, mit unendlichen Reisemöglichkeiten - überhaupt mit allen möglichen Freiheiten - zu landen und dort tief in die Kultur einzutauchen. Nun also Moskau. Eigentlich auch ganz interessant. Knackige Winter, aber auch trockene, heiße, wenn auch kurze Sommer. Einige Reisemöglichkeiten, wenn auch stark eingeschränkt und reglementiert. Privilegien für Ausländer statt Freiheiten, dafür aber ein hohes Maß an Sicherheit (dabei denken wir vor allem an unsere Kinder). Und der Kulturbetrieb soll ja staatlich gelenkt sein und nicht gerade bunt und alternativ. Andererseits: Seit Michail Gorbatschow am Ruder ist, hat sich in diesem starren kommunistischen System etwas bewegt. Glasnost und Perestroika sind die Kernbegriffe seiner Reformpolitik, und sowohl der Sympathieträger Gorbatschow als auch seine überzeugende Rhetorik kommen bei uns im Westen gut an. - Wir sagen zu!

Diesen Entschluss haben wir während unserer Moskauer Zeit nicht eine Sekunde bereut!

Zum Vorstellungsgespräch - am 11.11.1988 - luden uns der Schulleiter Dieter Knötzsch und der Vorsitzende des Vereinsvorstandes der Deutschen Schule Moskau, Herr Dr. Schmidt-Volkmar, ins Hotel Airport in Hamburg ein. Vier Tage später dann ein Anruf aus Moskau: Wir sind auserwählt. So kamen Heidi und ich uns in unserer Euphorie in diesem Moment jedenfalls vor. Feierlich und diplomatisch zurückhaltend teilten wir den Kindern bei selbstgemachter Pizza diese Neuigkeit am Abend mit. Von spontaner Freude konnte keine Rede sein. Schockstarre war die erste Reaktion, die sich nur langsam löste und schließlich in eine Kette von Fragen mündete, von denen manche bis zum heutigen Tag, an dem wir uns im Sinkflug unserem Ziel nähern, nur vage oder gar nicht beantwortet werden konnten. Jetzt war es an uns, Annika und Ingmar in den kommenden Wochen und Monaten klarzumachen, dass es nicht unsere Absicht war, sie aus ihrer heimischen Geborgenheit und ihrem Freundeskreis zu entführen.

Schemenhaft unter uns ist eine größere Stadt zu erkennen, vermutlich Moskau.

Bei klarer Sicht und herrlichem Sonnenschein nähern wir uns einem Großflughafen, vermutlich Scheremetjewo. Zuverlässige Bestätigungen von der Crew oder dem Bordpersonal gibt es nicht; aus den Lautsprechern tönt nur unregelmäßiges Rauschen und Knacken. Wenn der Rest der Technik besser funktioniert, werden wir gegen 17:30 Uhr landen. Jetzt ist es so weit: Sanft setzen wir auf, das Landemanöver wird mit einem begeisterten, auch erleichterten Applaus belohnt. Als die Tupolew die Parkposition erreicht hat und die Motoren allmählich verstummt sind, möchte man gerne aussteigen, was nach dreißig Minuten Wartezeit auch erlaubt wird.

Der Bus setzt uns vor der Abfertigungshalle ab. Schade, dass die Tür nur einige Zentimeter zu öffnen ist, dann blockiert sie. Wir passen nicht durch den Spalt. Schließlich erscheint ein Angestellter und öffnet uns triumphierend einen Nebeneingang. Mit unseren vorläufigen Diplomatenpässen müssen wir an den Warteschlangen vorbei zu einem speziellen Schalter gehen. Dort werden sämtliche Passdaten fein säuberlich auf einen weißen Zettel übertragen, den wir auf keinen Fall wegwerfen dürfen, wie man uns zu verstehen gibt. Deswegen hat man ihn uns wohl auch ausgehändigt. Da tauchen plötzlich neben uns Frau und Herr Hartmann auf, die uns die ersten Tage als Betreuer zur Seite stehen, und heißen uns herzlich willkommen. Wir sind nicht nur begeistert und erleichtert, dass die beiden da sind; wir fühlen uns vor allem schlagartig viel sicherer. Auf den Gepäcklaufbändern liegen fast nur Kartons mit HiFi-Anlagen und Keyboards, die von den Einheimischen neuerdings zollfrei eingeführt werden dürfen. Dazwischen entdecken wir unsere Reisetasche - aufgeplatzt, aber offenbar ist nichts herausgefallen. Mit Herrn Hartmanns Hilfe und seinem perfekten Russisch – kein Wunder: er ist Chefdolmetscher an der deutschen Botschaft - kommen wir zügig durch den Zoll.

Wir verlassen das Flughafengelände mit Herrn Hartmanns Dienstwagen. Schon nach wenigen Kilometern passieren wir das offizielle Ortsschild mit der Aufschrift „Moskwa“.

Jetzt sind wir angekommen! Während der Fahrt gibt es jede Menge touristische Kurzinformationen zu Straßen, Plätzen, Gebäuden, Geschäften; auch zum Straßenverkehr (der kaum existiert). Dabei wird das ständige Piepen des Radarwarngeräts im Fahrzeug konsequent ignoriert. Über einer langgezogenen Fensterfront lese ich im Vorbeifahren: „Chudoschestwjennij salon“. Während des Russisch-Kurses im Frühjahr in Bochum tauchte dieses Wortungetüm ständig in den Lektionen auf, ein Zungenbrecher, mit dem die Lehrerin, die übrigens aus Moskau stammte, uns genüsslich quälte. Doch wozu musste man ein Wort wie „Kunstgewerbeladen“ als Anfänger beherrschen? Ich hatte mir damals geschworen, mir diese Vokabel nicht einzuprägen: nicht wichtig für den alltäglichen Sprachgebrauch.

Herr Hartmann parkt vor der Deutschen Botschaft, um sich schnell noch seine „Süddeutsche“ zu holen. Im Auto duftet es angenehm nach Tworog, frischem Quark mit Rosinen, der für uns eingekauft wurde. Wir sind sehr gespannt, wo wir diese Köstlichkeit heute genießen können.

Weiter geht’s, mit den entsprechenden hartmannschen Kommentaren, vorbei an den überfüllten Vorplätzen des Weißrussischen und kurz danach des Kiewer Bahnhofs, vorbei am „amerikanischen Wanzenpalast“, dem Botschaftsgebäude der Amerikaner, auf die Leninberge mit der im Zuckerbäckerstil erbauten Lomonossow-Universität, entlang großflächiger Grünanlagen (wobei von den Kindern die Frage kommt, ob das der Gorki-Park sei) bis zur Ulitsa Wawilowa 83. Ende von Teil 1 der Stadtführung. Hier, in Wohnung 29, gegenüber von Frau Bach und ihrem Sohn Dominik, die uns, kaum dass wir den Flur betreten haben, sofort mit Jever-Pils, Sekt und selbstgebackenem Streuselkuchen empfangen, werden wir vorübergehend untergebracht. Die Kinder tauchen ziemlich bald zum Computerspielen in Sohn Dominiks Zimmer ab. Unser Nachbar Herr Packbier - „wie Pack plus Bier“ - erzählt beim Bier von seiner Arbeit bei Hochtief. Nebenher erfahren wir, was hier angeblich zum Alltag gehört: „Unser Müll ist nicht nur für Russen, auch für die Ausländer eine wahre Fundgrube“ (Frau Bach). „Ich bin kein Rassist, aber die Araber pinkeln in die Fahrstühle, deshalb die kleinen Rinnsale, und die Afrikaner springen auf den Autos rum“ (Herr Packbier). Es ist 22 Uhr, als wir endlich einen Rundgang durch die Wohnung machen. Frau Hartmann weist uns auf eine feuchte Wand im Einbauschrank hin: „Das waren die Japaner“, unsere Vormieter. Schnell noch die erste Kakerlake erledigen, dann noch ein erster heimischer Schluck Wodka aus dem gut gefüllten Kühlschrank und ab auf die Notbetten. Von draußen ist noch reichlich Kinderlärm zu hören - um Mitternacht!

Keine Geheimnisse

28. August 1989

Mein erster Geburtstag in Moskau beginnt mit einem ausgedehnten Frühstück in unserem vorläufigen neuen Zuhause. Um 10:30 Uhr holt uns Frau Hartmann ab. Wir lernen, wie man sich Tickets ergattert und richtig Bus und Metro fährt, wie man sich auf den endlos langen Rolltreppen, die in den Untergrund führen, ordentlich positioniert, ohne andere Mitmenschen zu blockieren, welche Vorgänge in Selbstbedienungsläden und Haushaltswarengeschäften zu beachten sind, und wir betreten einen Berioska, einen Supermarkt für Privilegierte, in dem man heimische Produkte, die wegen der Lebensmittelverknappung nirgends zu finden sind, nur nach Vorlage von Coupons erwerben kann. In besonders belebten Bereichen wie Bahnhöfen, Metrostationen, Märkten sieht man Menschen, die aus Automaten kostenlos Mineralwasser in bereitstehende Gläser zapfen. Schwer abzuschätzen, wie viele Leute schon aus diesen Gläsern getrunken haben. Frau Hartmann rät grundsätzlich davon ab, sich hier zu bedienen - ein Rat, den wir ab sofort beherzigen.

Was wären wir ohne Frau Hartmann! Einen Besuch bei ihrer Mutter in Kaltenkirchen hatte sie Monate vor unserer Abreise zu einem Abstecher zu uns nach Hause in Bad Segeberg genutzt, um uns mit dem sowjetischen Alltag vertraut zu machen. Ihre tiefe Sympathie für die Menschen und für das Land hatte unsere Vorfreude enorm gesteigert und uns letzte Unsicherheiten genommen.

Bei Hartmanns zu Hause gibt es als Stärkung Sherry-Gulasch und Obstsalat zu Mittag, freundlich serviert von Schura, der Haushaltshilfe, mit der wir einen ersten erfolgreichen Smalltalk auf Russisch führen. Kaum vorstellbar, dass Schura dem Bild entspricht, das das Bundesverwaltungsamt in seinen Hinweisen für den Aufenthalt in der Sowjetunion entworfen hat: „Die sowjetische Haushaltshilfe entfaltet bei der Arbeit i. d. R. wenig Eigeninitiative, so dass oft detaillierte Arbeitsanweisungen erforderlich sind.“

Mit dem Bus („immer die Tickets hochhalten“) fahren wir Richtung Zentrum; nächster Halt: ein Brotladen. Mit den herumliegenden Gabeln macht man den Frischetest. Ingmar zersticht dabei einen Brotlaib fast zu Semmelmehl. Diätbrote befinden sich grundsätzlich immer im hinteren Teil des Ladens. Aus dem nächsten Bus heraus („Tickets hoch“) zeigt Frau Hartmann uns das unscheinbar wirkende Gebäude der Deutschen Schule und weist uns auf einen Kunststopfladen hin („Vergessen Sie den nicht“!).

Nachmittags erreichen wir das schöne, aber reichlich marode, grün-weiße Gebäude der Deutschen Botschaft in der Bolschaja Grusinskaja. Das zweigeschossige Haus ist offiziell ein historisches Baudenkmal. Errichtet wurde es im Jahre 1807. Von der Botschaft ist die gesamte „deutsche Kolonie“ komplett abhängig. Ohne sie wäre es zum Beispiel absolut unmöglich, eine Wohnung zu bekommen, zumal in der UdSSR kein freier Wohnungsmarkt zugelassen ist. Über ihren Kurierdienst läuft auch der Postverkehr von und nach Deutschland - einmal wöchentlich. Anstehende Renovierungen und Reparaturen in den angemieteten Wohnungen müssen der Botschaft gemeldet werden, die diese der Ausländerbetreuungsbehörde, dem UPDK, weiterleiten muss, welche dann ausgewählte russische Handwerker schickt, die die entsprechenden Tätigkeiten erledigen und dabei die Wohnung „inspizieren“. Das kann oft lange dauern, bis ein recht einfach erscheinender Vorgang abgeschlossen ist. Hin und wieder dürfen auch die Hausmeister der Botschaft kurz einspringen.

Es ist kein Geheimnis, dass alle vom UPDK vermittelten Personen über ihre jeweiligen Tätigkeiten in ausländischen Haushalten regelmäßig Bericht erstatten müssen. Dazu heißt es in dem von der Botschaftsverwaltung herausgegebenen Willkommensblatt, man müsse davon ausgehen, von den zuständigen sowjetischen Stellen im dienstlichen und privaten Leben beobachtet sowie in der Wohnung, im Pkw und bei sämtlichen Telefonaten abgehört zu werden. Darüber hinaus würden die Wohnungen in unserer Abwesenheit „von Unbekannten besucht“.

Alle Ausländer-Compounds werden, was sich von selbst versteht, rund um die Uhr von Milizionären bewacht. Sie registrieren penibel alle Personen, die dort ein- und ausgehen, ohne dort zu wohnen, ganz besonders russische Bürgerinnen und Bürger, soweit diese nicht einer staatlichen Institution angehören.

Heute sind wir in der Botschaftsverwaltung, um uns kurz vorzustellen und unser Auto abzuholen. Dabei hilft uns Frau Hartmann und versorgt uns nebenher mit Tipps, was man so alles mithilfe der Botschaft in Stadt und Land unternehmen könne, etwa Ausflüge, Reisen, Besuche von Kulturveranstaltungen. Ich erhalte den Wagenschlüssel und soll für Benzingutscheine 100 Rubel als Pfand hinterlegen - weshalb, habe ich nicht begriffen. Kriege ich die 100 Rubel zurückerstattet, wenn ich nachweisen kann, dass ich für die Gutscheine getankt habe? Frau Hartmann ordnet an, dass Heidi unter ihrer Anleitung im Berioska einkaufen müsse, während ich mit den Kindern den Weg nach Hause finden solle. Ich übernehme unseren Passat, der schon vor etlichen Wochen mit der Spedition Interdean per Lkw vorausgeschickt worden war, damit er rechtzeitig angemeldet wird und ich bei der Übernahme die Zulassung und einen russischen Führerschein ausgehändigt bekomme. Diese Papiere seien noch in Arbeit, heißt es, man habe selbstverständlich vom UPDK zwei „Sprawkas“ als Übergangsdokumente erhalten. Jedenfalls hat man schon mal etwas Offizielles in der Hand. Frohgemut mache ich mich auf die Rücktour in die Wawilowa auf der Route, die Herr Hartmann gestern „vorgefahren“ ist.

Dort lungern schon vier Interdean-Typen gelangweilt auf den Treppenstufen herum, begierig darauf, 61 sogenannte „SOFORT-Kisten“ in die sechste Etage zu befördern. Diese Kisten wurden vor dem Abtransport mit dem Wort „SOFORT“ beschriftet, weil man ohne die lebensnotwendigen Inhalte dieser Ladung nur sehr schwer die ersten Tage und Wochen in Moskau durchhalten könnte. Auf einigen Kisten steht rätselhafterweise das Wort „SPÄTER“. Fängt beides mit „S“ an. Kleine Pannen passieren in den besten Familien.

Die Stimmung ist gut, die Arbeit in kurzer Zeit getan. Das wird begossen. Der Kühlschrank wird gezielt leergetrunken: Wodka und Cola.

Beim Auspacken der ersten Kartons gönnen wir uns einen Geburtstagsdrink und stellen das Geschenk, das Jörg und Frauke uns am Flughafen in letzter Sekunde zustecken konnten, neben die Gläser: eine Stehauf-Pappsektflasche, auf der „Happy Birthday“ steht. Um zwei Uhr morgens übermannt uns die Müdigkeit.

An einem historischen Ort

29. August 1989

Vor einem der Eingänge zur Deutschen Botschaft staut sich seit Wochen Tag für Tag eine riesige Schlange von Russlanddeutschen, für deren Ausreise sich unser noch amtierender Botschafter Meyer-Landrut die Jahre über eingesetzt hat. Wir gehen etwas beklommen an den Menschenmassen vorbei, um uns in der Verwaltung offiziell anzumelden und allerlei Papierkram zu erledigen, damit wir zeitnah unser Dauervisum und unsere Diplomatenpässe bekommen. Wir erhalten eine „Sprawka“, eine amtliche Bescheinigung, als Ausweisersatz, sowie Einkaufscoupons für den Berioska und Benzincoupons. Die 100 Rubel, die ich als Pfand hinterlegt habe, erhalte ich bei meiner Versetzung nach Deutschland zurück, doch wozu dieses Pfand dient, bleibt mir eine Rätsel. Vielleicht ist das einfach eine Vorschrift des UPDK. Dabei fällt mir ein, dass wir bisher noch keine einzige Tankstelle gesehen haben. Sprawkas, die man sich für alles Mögliche ausstellen lassen muss, sind von den sowjetischen Behörden ausgestellte, natürlich zuvor in geschliffener Diplomatensprache beantragte lebensnotwendige Schriftstücke, auf die alle hier lebenden Ausländer angewiesen sind; ohne sie läuft gar nichts! „Der Ausländer gilt in der UdSSR heute immer noch als eine besondere Sorte Mensch“, heißt es in einem Beitrag der Bundesstelle für Außenhandelsinformation. Genau deswegen muss sich dieser Menschenschlag auch der Rundum-„Betreuung“ durch besondere sowjetische Behörden fügen.

Den Rest dieses Tages haben wir frei. Wir fahren ins Stadtzentrum und genießen dort zum ersten Mal vom fast menschenleeren Roten Platz aus den Blick auf die Kreml-Gebäude, die Basilius-Kathedrale, das Warenhaus GUM. Ich spüre, wie mir vor Rührung fast die Tränen kommen - überwältigt in diesem Moment von diesem historischen Ort. Um 16 Uhr werden wir Zeugen des Wachablösungsrituals vor dem Lenin-Mausoleum. Im GUM, in dem etliche Geschäfte geschlossen sind und die geöffneten oft nur sehr wenige Waren anbieten, versuchen hin und wieder einige Menschen, uns Souvenirs gegen Devisen anzudrehen oder uns zum Schwarztauschen zu überreden.

So eine illegale Devisen-Transaktion würde, falls man uns dabei beobachtete und diesen Vorgang über die Miliz an die Botschaft leitete, bei strenger Auslegung zur sofortigen Ausreise führen. Wer will das schon riskieren! Das hieße nämlich auch: nie mehr Roter Platz; keine schöne Vorstellung.

Um 22 Uhr sind wir auf Vermittlung von Sabine und Michael, die beide an der Deutschen Schule arbeiten und aus Lübeck kommen, am Prospekt Vernadskowo verabredet, um die Wohnung zu besichtigen, die uns ursprünglich zugewiesen worden war, was allerdings bis heute nicht umgesetzt werden konnte, da die derzeitigen Mieter ihrerseits auf eine ihnen schon vor langer Zeit zugewiesene Wohnung warten, die immer noch von Mietern bewohnt werden, die seit langem darauf warten, in die ihr zugewiesene Wohnung umzuziehen. Man ahnt es schon: Dieser Satz hat ein offenes Ende. Obwohl für alle beteiligten Parteien seit Wochen die konkreten Umzugstermine feststanden, hat sich nichts bewegt. Wer zuletzt einreist, wird vorübergehend in Übergangsquartieren geparkt. In den Unterlagen der Botschaftsverwaltung liest man: „Die Wohnung, die Sie endgültig beziehen, wird vor Ihrem Einzug renoviert. Die Wohnungen sind meist leider noch nicht fertig, wenn Sie in Moskau eintreffen. Das UPDK arbeitet langsam. Die meisten von Ihnen müssen sich daher einige Wochen gedulden. In selteneren Fällen verlängert sich die Wartezeit auf Monate.“

Immerhin hat der rumpelnde Lift uns mühsam bis in die 16. Etage befördert. Vollgepinkelt ist er nicht. Folglich wohnen in diesem Haus keine Araber. Nur schleppend schieben sich die Fahrstuhltüren auseinander. Wir sind ganz oben angekommen und sehen in der einsetzenden Dunkelheit aus dem Treppenhausfenster um uns herum nichts als die gleichen sechzehnstöckigen Hochhäuser, wahrscheinlich mit den gleichen rumpelnden Lifts. Als wir deutlich nach Mitternacht auf dem Rückweg sind, denken wir: Irgendwie haben wir uns an unsere Übergangswohnung schon gewöhnt; ja, wir fühlen uns fast schon heimisch dort.

Die Kinder dürfen wir gern jederzeit allein lassen. Sie fühlen sich sicher, das Haus werde ja bewacht.

Wohnklima

30. August 1989

Wir packen weitere SOFORT-Kisten aus in der Hoffnung, die Dinge zu finden, die wir auf Vorrat in Deutschland eingekauft haben, weil sie in der UdSSR, laut Bundesstelle für Außenhandel, nur „in ungenügender Qualität“ oder gar nicht zu finden seien. Dazu zählen Toilettenpapier, Tempo-Taschentücher, alle alltäglichen Körperpflegeartikel, Waschpulver, Reinigungsmittel, besondere Genussmittel wie Bohnenkaffee, Medikamente und ein „Wartungs- und Ersatzteilpaket“ für unser Auto. Für den Passat werden hoffentlich mit der nächsten Interdean-Lieferung vier Sommer- und vier Winterreifen - jeweils mit Felgen - angeliefert, die dann auf den Balkon verfrachtet werden. Wir hören, dass in diesen Tagen jemand aus der deutschen Kolonie es geschafft hat, innerhalb von neun Tagen sechs Reifen kaputt zu fahren. Im Fahrzeug sollten weder Reifen - egal ob mit oder ohne Felge - noch irgendwelche anderen Gegenstände zurückgelassen werden, schon gar nicht für jedermann sichtbar.

Die gesamte Fläche direkt neben der Wohnungstür besteht aus einem Wandschrank. Davor befindet sich eine recht geräumige Diele, von der aus man über einen etwa vier Meter langen Flur die Küche erreicht. Der Flur wirkt durch seine verminderte Deckenhöhe wie ein Tunnel. Der Vorteil aber ist, dass unter der Decke ein Einbauschrank angebracht ist, der sowohl von der Diele als auch von der Küche aus genutzt werden kann: jede Menge Stauraum also für unsere Vorräte und die SPÄTER-Kisten!

Während wir am Auspacken und Sortieren sind, ruft Herr Knötzsch an. Er hat uns für den 16. September Karten für das Bolschoi-Theater organisiert. Dadurch neu motiviert, machen wir weiter.

Am Abend kommen Hellmuth und Roswitha, zwei Schwaben aus Krumbach, zu Besuch, die zur gleichen Zeit wie wir an die Schule vermittelt worden sind und mit denen wir schon von Bad Segeberg aus Kontakt aufgenommen hatten. Sie bringen, wie in Deutschland verabredet, einen Luftbefeuchter mit, damit wir besonders im Winter besser durchatmen können. Die Luft ist dann nämlich extrem trocken, weil die Heizkörper nicht regulierbar sind. Regulierungsrädchen oder Thermostaten sind in diesem Land unbekannt. Selbst mit einem geläufigen Vierkantschlüssel ließen sich die Heizkörper nicht regulieren, da sie schon derart oft mit einem Farbaufstrich versehen wurden, dass die Ansatzstelle für so ein Werkzeug von einem dicken, steinharten Farbklecks verdeckt ist. Wenn der Staat Winter befohlen hat, laufen sämtliche Heizungen in allen geschlossenen Räumen in der Sowjetunion auf Volldampf, zentral per Knopfdruck gesteuert. Energie ist ja genügend vorhanden. Wozu also sparen!

Um 23:30 Uhr kommen Annika und Ingmar vom Lego-Spielen bei Dominik zurück. Es ist üblich, dass die Kinder hier bis Mitternacht auf den Beinen sind. Unsere Kinder zeigen keinerlei Anpassungsprobleme.

Aus unserem Kassettenrekorder tönt der Song „Moscow“ der deutschen Band Wonderland. Wie passend!

Auswärts essen

31. August – 4. September 1989

Einige unserer neuen Kolleginnen und Kollegen kümmern sich engagiert um uns und helfen uns, ins Moskauer Alltagsleben einzutauchen. Dabei gibt es jede Menge Insidertipps. Zum Beispiel, was man tun muss, um in einem Restaurant essen zu dürfen. Man kann nicht mal eben, weil man gerade Lust dazu hat, in ein Lokal gehen, sich einen leeren Tisch aussuchen und etwas von einer Speisekarte bestellen. Man fragt telefonisch oder persönlich an, ob es genehm wäre, zu einem bestimmten Zeitpunkt an diesem auserwählten Ort zu speisen. Wenn man persönlich dem Administrator seine Wünsche vorträgt, lässt sich eine zügige Zusage durch eine kleine Zuwendung beschleunigen. Die stets uninteressierte, abweisende Mimik weicht dann schlagartig einer freundlich-distanzierten Eilfertigkeit. Ein kurzer Blick auf ein Stück Papier oder kurzes Verschwinden in den Innenraum, und schon wird unser Wunsch erfüllt. Jetzt geht es in die Details. Was ist im Angebot, wie sieht es mit Getränken aus? Speisekarten gibt es selten, eigentlich fast nie, und wenn es sie gibt, haben sie oft nur dekorativen Charakter, weil das, was dort angeboten wird, in den seltensten Fällen vorrätig ist. Getränke gibt es zwar, aber in der Regel nur Wodka, Mineralwasser, Tee, Kaffee und eine Art dickflüssigen Saft, der farblich und geschmacklich Richtung Pflaume tendiert. Man einigt sich fast immer auf die gleiche Art. Es gibt ein üppiges Vorspeisenangebot - was das genau bedeutet, bleibt weitgehend offen - und wählt eins von zwei, drei Hauptgerichten aus. Wodka- und Wasserflaschen stehen immer auf dem Tisch, Tee oder Kaffee wird nach einer eventuellen Nachspeise am Ende der Mahlzeit gereicht.

Restaurantbesuche sind grundsätzlich jeden Aufwand wert! Wenn man das Lokal betritt, wird man zum bereits gedeckten Tisch geführt, der so überfüllt ist von diversen leckeren Sakuski, den Vorspeisen, dass einem schlagartig das Wasser im Munde zusammenläuft. Nicht ein Quadratzentimeter Platz ist auf dem Tisch, wo wir unsere mitgebrachten Getränke abstellen könnten, in der Regel Wein, manchmal Schampanskoje, den landesüblichen Krimsekt, seltener Bier. Für Wodka und Wasser gilt Selbstbedienung, unsere eigenen Getränke werden wie selbstverständlich vom Personal kredenzt, als kämen sie aus dem eigenen Vorratskeller. Wir lernen schnell. Vorspeisen sind die heimlichen Hauptgerichte, Hauptgerichte eher Sättigungsbeilagen für besonders Hungrige. Desserts hinterlassen selten einen nachhaltigen Eindruck. Was auf jeden Fall haften bleibt, ist die Tatsache, dass die Wassergläser lieber mit Wodka gefüllt werden als mit dem sowjetischen Mineralwasser aus den kleinen 0,3-Liter-Flaschen. Das liegt wahrscheinlich daran, dass dieses Wasser oft leicht salzhaltig ist oder einen schwer definierbaren, schalen Nachgeschmack hat. Das ist beim Wodka nicht der Fall. Der schmeckt immer gleich gut, und deshalb ist auch Wodka das Nationalgetränk in der gesamten UdSSR, und nicht Mineralwasser.

Die zweite Interdean-Fuhre ist eingetroffen. Die Jungs schlitzen in Windeseile das Verpackungsmaterial auf, schrauben die Möbel zusammen, bringen Lampen an, packen weitere Mangelvorräte aus. Niemand weiß, warum mein Schreibtisch und die fehlenden SOFORT-Kisten nicht dabei sind, hingegen aber Kisten mit der Aufschrift LAGER; die können sie gleich wieder mit nach Deutschland nehmen. Dort nämlich, genauer gesagt in Bonn, befindet sich das Lager, wo die Kisten mit der Aufschrift LAGER für die nächsten drei Jahre gelagert werden müssen.

Zum Schluss kommt das, was Packern am meisten Spaß macht. Vom Wohnzimmerbalkon aus schmeißen sie lustvoll die Kartonreste runter. Die segeln kreuz und quer durch die Luft und verteilen sich weitläufig über den Hinterhof. Nicht so spannend ist die Aufgabe des Packers, der erwartungsvoll unten steht und die Pappe einsammeln muss, um sie in einen Drahtcontainer zu werfen und sie dort zu verbrennen. Großes Beifallsgejohle, wenn einer es schafft, von oben direkt in den Container zu treffen. Wir freuen uns mit ihnen, dass Arbeit so viel gute Laune auslösen kann. Nebenbei wird auch noch wertvolle Arbeitszeit für andere wichtige Aufträge frei und der Spedition das lästige Recyceln erspart.

Um wieder runterzukommen, führen sich alle nach dieser Aktion ein wenig Flüssigkeit zu und genehmigen sich eine Zigarette. Wir dürfen dabei am Erfahrungsschatz der Männer teilhaben. Was die Schwarzafrikaner mit parkenden Autos in den Wohnkolonien hier alles anstellten, sei ein Kapitel für sich; und die Araber und deren Verhalten in Fahrstühlen, darüber wolle man gar nicht erst reden. Und aus Uganda, wo man ohnehin nur mit einer Kalaschnikow ins Bett gehen sollte, habe man seinerzeit den Botschafter aus dem ganzen Chaos rausgeholt. Sei ja sonst niemand dagewesen, um das zu erledigen. Derweil glimmt unten im Hof das Feuer bis zum nächsten Morgen.

Der erste Schultag verläuft wie in einem geordneten Provisorium. Der Regen hat den Schulhof, der die Größe eines Endreihenhausgrundstücks besitzt, in ein Matschfeld verwandelt. Dennoch versuche ich, mit meiner Klasse dort Sport zu treiben, da momentan aus organisatorischen Gründen noch kein Schulbustransfer zu den Sportanlagen, die wir angemietet haben, stattfinden kann. Etwas störend dabei ist der Straßenverkehr, der von der zwanzig Meter entfernten Ringstraße herüberdröhnt. Da kommt sehr schnell die Frage auf, inwieweit Sport im Freien hier tatsächlich der Gesundheit diene. Das Improvisieren ist angeblich nirgendwo so perfekt ausgeprägt wie in diesem Land. Man erlebt das beinahe täglich und sieht sich schnell selbst gezwungen, eigenes Improvisationsvermögen zu entwickeln.

Die bundesdeutsche Schule befindet sich in der ersten und zweiten Etage eines recht heruntergekommenen roten Backsteinbaus in der Ulitsa Tschaikowskowo; gegenüber liegt die streng bewachte amerikanische Botschaft, dazwischen die gut befahrene 18-spurige Ringstraße, die nicht nur enormen Lärm, sondern auch enorme Abgasmengen produziert. (Katalysatoren sind in der Sowjetunion unbekannt.) Die Fenster muss man folglich immer geschlossen halten. Die Treppenstufen, die nach oben in den Schultrakt führen, wirken wenig trittfest. Die Wände in den einzelnen Räumen sind nicht gerade schimmelfrei, die Fenster arg verzogen, die Verglasungen stellenweise leicht trübe, die Holzrahmen rissig. Wenn sich die Fenster überhaupt öffnen und schließen ließen, dann garantiert nur entweder mit viel Gefühl oder brachialer Gewalt. Doch, wen kümmert es, diese Probleme erledigen sich dank der äußeren Einflüsse von selbst. Zu Beginn der Winterzeit müssen alle Fensterritzen gründlich abgeklebt werden, damit Feuchtigkeit und eisige Kälte nicht in die Räume und das Mauerwerk hineinkriechen und vor allem kein Schnee hereinweht.

Annika hat sich inzwischen mit Virginia, einem Mädchen aus Spanien, und zwei weiteren Mädchen, Edda und Anna angefreundet, die aus der DDR sind. Ihr Vater arbeitet hier als Journalist für die Nachrichtenagentur ADN. Die Familie wohnt in unserem Nachbarhaus. Normalerweise sind die Bürgerinnen und Bürger aus der DDR in dem eigens für sie errichteten Compound am Prospekt Vernadskowo untergebracht, dem größten „Ausländerghetto“ im Land.

Russisch für Anfänger

5. September – 9. September 1989

Sechs Schulen führen alljährlich gemeinsame Sportwettkämpfe durch: die angloamerikanische, die französische, die japanische, die schwedische, die finnische und die deutsche Schule. Zu den anderen Auslandsschulen, der ungarischen, polnischen, italienischen, arabischen, indischen und der indonesischen, besteht zurzeit kein Kontakt. Wir treffen uns in der amerikanischen Schule in einer äußerst angenehmen und unaufgeregten Atmosphäre zur Vorbesprechung. Traditionell gibt es Basketball-, Fußballturniere und Leichtathletikwettkämpfe. Schnell steht der grobe Zeitplan fest. Die Reihenfolge, welche Schule mit der Organisation und Durchführung im vor uns liegenden Schuljahr dran ist, ergibt sich durch die Ausstattung der Schulen mit Sportstätten. Die amerikanische, japanische und französische Schule haben Sporthallen, teils Sportplätze. Die drei anderen, die kleinen Schulen, transportieren ihre Schülerinnen und Schüler zum Sportunterricht in angemietete sowjetische Sportanlagen. Schade, dass nicht eine Moskauer Schule an den Turnieren teilnimmt bzw. teilnehmen darf. Zur Vorbereitung auf das anstehende Fußballturnier der Jungen darf ich mit unseren Schülern auf der Anlage von Dynamo Moskau trainieren.

Dienstags ist Posttag. Der Kurierdienst hat bis zum Abend die Post sortiert und auf die Postfächer verteilt. Dieses wöchentliche Ereignis feiert man in der Botschaftsbar, dem Bit-Stübchen, wo es natürlich deutsches Bier in typisch deutschem Kneipenambiente gibt. Man kann auch Kartoffelsalat mit Würstchen kriegen, alles gegen Zahlung in D-Mark. Am schwarzen Brett hängt eine Einladung zu einem zünftigen Preisskat-Turnier. Nebenbei erfährt man dort jede Menge skurriler Geschichten aus dem sowjetischen Alltag, die sehr schnell die jeweilige Einstellung zum sowjetischen System und deren Menschen offenbaren. Die, die schon in vier, fünf Ländern Dienst geschoben haben, streuen gern ein, welch ein unfassbares Chaos doch in den meisten Ländern der Welt herrsche, weil dort wirklich nichts, rein gar nichts funktioniere, abgesehen von dem, was die Deutschen dort alles auf die Beine stellten. Wir finden unsere Post, man ahnt es schon, im Postfach „Schule“. Gleichzeitig gibt man die Korrespondenz ab, die am nächsten Morgen auf dem Kurierwege nach Deutschland geht, frankiert mit deutschen Briefmarken. Man kann gern auch den sowjetischen Postweg ausprobieren und Briefe, frankiert mit russischen Briefmarken, in einen russischen Briefkasten werfen. Empfehlenswert ist in diesem Fall, einen ausreichend frankierten Briefumschlag, der irgendwelche belanglosen Zettel enthält, als Testballon in die Heimat zu schicken. Nicht vergessen: Zeit und Briefkastenstandort notieren! Spannend ist nämlich, wann oder ob dieser Brief sein Ziel erreicht, und wenn er eines Tages vom Empfänger geöffnet wird, falls er angekommen ist, ob der Inhalt noch komplett ist. Wenn es nur um die schönen abgestempelten Briefmarken geht mit ihren systemverherrlichenden Motiven, spielt die Zeitdauer eher keine Rolle. Da ist es auch zu verkraften, wenn die Briefe gar nicht ankommen.

Das Ehepaar Knötzsch wohnt in der Dobryninskaja Ulitsa, in einem riesigen grauen Betonklotz, nahe dem schmucklosen Oktoberplatz, der von ähnlichen grauen Betonklötzen umgeben ist. Unser Schulleiter hat die Neuen zu einem „Arbeitsessen“ eingeladen. Es gibt Borschtsch mit einem ordentlichen Klecks Smetana, einer Art hochprozentiger Crème fraîche, Fleisch mit Reis und Steinpilzen, dazu grusinische Weine. Teil eins der Tagesordnung entfällt (Arbeit). Wir genießen die Gastfreundschaft und den gemütlichen Abend.

Die Familie Heyken wohnt am Kutusowskij Prospekt, unweit der Moskwa und des Hotels Ukraina. Dr. Heyken hat die Neuen am Freitagabend zum Essen eingeladen. Auf dem Einladungskärtchen heißt es etwas vornehmer: „Der Geschäftsträger a. i. der Bundesrepublik Deutschland und Frau Heyken geben sich die Ehre, Herrn Werner Stolle und Frau Stolle zum Buffet-Dinner einzuladen.“ Während das schwarzweißbedresste Personal, zwei Russinnen, vermittelt vom UPDK, mit dem Service beginnen, erzählt uns der Hausherr mit einer Portion Sarkasmus, dass einer seiner Vorgänger auf dubiose Weise vom Balkon seiner Moskauer Wohnung gestürzt sei. Und nun: „Herzlich willkommen und guten Appetit“! Auch hier ist die Atmosphäre herzlich und unkompliziert.

Im Hotel Intourist in der Ulitsa Twerskaja soll man ohne das übliche Prozedere schnell und unkompliziert an Nahrung herankommen. Das Essen hat Fastfood-Charakter, das Umfeld den Charme einer typischen Fastfood-Abfertigungsstation. Hier treffen wir zufällig Manfred und Jürgen vom ZDF. Sie sind gerade von Filmaufnahmen aus Aserbaidschan zurück und sind sehr schockiert über die dortigen blutigen Auseinandersetzungen zwischen Aserbaidschanern und Armeniern um das Gebiet Bergkarabach.

Manfred und ich haben gemeinsam den vierwöchigen Sprachkurs in Bochum besucht und dort eine Menge Spaß gehabt - trotz des täglichen Lernpensums von ca. acht bis neun Stunden. Spaß nicht nur wegen der netten Lerngruppe und der energischen, oft witzigen Lehrkräfte, sondern auch wegen unzähliger komischer Situationen, die während der Sprechübungen aufkamen, bei denen wir stets unter enormem Druck standen, bloß keine peinlichen Fehler zu machen. Wir erinnern uns an Russisch-Dialoge und Lehrerkommentare, ich hatte einige davon damals aufgeschrieben, und klopfen uns dabei jetzt noch vor Vergnügen auf die Schenkel. Man stelle sich einen bis in die Haarspitzen konzentrierten Sitzkreis vor!

„Ich trinke Bier. Wie heißt mein Vater?“

„Sehr angenehm! Ich heiße auch.“

„Guten Tag! Wie geht es mir?

„Dir geht es gut. Wie geht es mir?“

„Angenehm, mir geht es schlecht.“

„Wen fühlen Sie gut?“

„Vielen Dank, sehr angenehm.“

„Haben Sie Urlaube?“

„Nein, ich habe Arbeiten.“

„Ich fahre in Urlaub und nehme mit: meinen Nachttopf.“

„Ich arbeite in meiner Freizeit in einem Sanatorium.“

„Ich bin eine Zahnbürste.“

„Meine Zahnbürste heißt …“

„Ich putze meine Zahnbürste.“

„Wessen Zahn putzen Sie?“

„Ich putze meinen Zahn“.

„Ich hoffe, Sie haben mehrere!“

„Ja, ich habe mehrere Zahnbürsten.“

Fazit: „Stuhl“ gehört zu den unbewegten Nomen und der vierte Fall ist in jedem Fall belebt, selbst wenn er tot ist.

Mit Tränen in den Augen verabschieden wir uns.

Stromschwankungen

10. September – 14. September 1989

Unsere Wäsche transportieren wir bisher immer zu Roswitha und Hellmuth in die Dobryninskaja, da wir noch immer keinen Waschmaschinenanschluss haben. Sie hingegen schon. Was sie ihrerseits schmerzlich vermissen, ist ein Herdanschluss, weswegen sie aber nicht täglich zu uns fahren, um dort auf unserem Vierflamm-Gasherd ihr Essen zuzubereiten. Sie begnügen sich mit einem ausgeliehenen Elektro-Notkocher mit einer Kochplatte. Man kann sich leicht vorstellen, dass die beiden nach dem ewigen Eintopf gern mal etwas variantenreicher speisen würden. Dieses einfache Gerät wirkt in der ultramodernen Küchenzeile wie ein Anachronismus, aber es funktioniert.

Aus praktischen Gründen haben wir uns für heute Abend zum Essen im Aragwi, dem angeblich besten georgischen Restaurant, am Sowjetskaja-Platz nahe der Gorkowo Ulitsa angemeldet. Wir hatten wohl besonderes Glück bzw. Geschick, einen Tisch zu ergattern, und zwar im dunklen, gewölbeartigen Kellergeschoss, rundum verziert mit überdimensionalen Wandgemälden. Über uns, auf einer Empore, bietet ein Trio pausenlos georgische Volksmusik in einer Phonstärke, die uns schließlich, bevor wir alle heiser sind, zwingt, zur Zeichensprache überzugehen. Es gibt tatsächlich georgische Vorspeisen, sehr lecker, sehr reichlich, auch reichlich teuer, so dass ich mir von Hellmuth noch diverse Rubelchen leihen muss, um die Zeche zahlen zu können: 243 Rubel. Das ist so viel wie ein durchschnittliches russisches Monatseinkommen! Die Preise, erfahren wir später, liegen deshalb so überdurchschnittlich hoch, weil das Aragwi ein Touristen-Hotspot sei, in den regelmäßig hochrangige ausländische Gäste geführt würden.

Taub, aber dennoch zufrieden, verlassen wir diesen Ort, fahren zurück in die Dobryninskaja, fischen dort unsere fertig gewaschene, aber noch feuchte Wäsche aus der Maschine und fahren anschließend nach Hause. Ein Restaurantbesuch kann bei einer derartigen Beschallung ganz schön anstrengend sein, allerdings auch, so Hellmuth und Roswitha unisono, eine willkommene Abwechslung zu Eintopfgerichten.

Am Abend hören wir, dass in Ungarn etwas Unfassbares geschehen ist. Die Grenze ist geöffnet worden, die hunderten von DDR-Bürgen die Massenflucht in den Westen ermöglicht. Ist der Eiserne Vorhang bald Geschichte?

Am nächsten Morgen klingelt Sergej, unser technischer Hausmeister. Er ist zuständig für die drei dreizehnstöckigen Wohnhäuser unseres kleinen bewachten Ausländer-Compounds. Ohne ihn ist man aufgeschmissen. Er ist ein ruhiger, freundlicher Typ um die Vierzig, mit hellem, schütterem Haar und einer runden, dickglasigen Brille. Jetzt steht er in seinem stets nach Arbeit aussehenden Blaumann vor unserer Tür. Erst kürzlich war ein Elektriker hier, um unser Fernsehgerät anzuschließen. Er lief mehrmals hektisch durch die Zimmer und Hausflure auf der Suche nach einem Sicherungskasten, machte uns auf fließend Russisch klar, dass er da gar nichts machen könne, frühestens im Oktober; es sei nämlich gar kein Anschluss vorhanden. Das ist richtig. Deswegen sollte er laut Absprache der Botschaft mit dem UPDK ja genau deshalb erscheinen, um diesen Anschluss zu legen.

Nun steht Sergej vor der Tür. Er ist gekommen, um diesen Anschluss mittels einer Steckdose herzustellen. Er hat allerdings keine dabei und ist froh, als ich so ein Exemplar aus einer SOFORT-Kiste ziehe, die im Wandschrank lagert und allerlei Elektrokram enthält, den wir vorausschauend in Deutschland genau für so einen Fall eingekauft hatten. Von jetzt an ist Sergej gut zwei Stunden beschäftigt. Schwitzend schon vor Beginn der Arbeit, pendelt er mehrfach zwischen der Anschlussstelle in unserer Wohnung und dem Sicherungskasten im Hausflur hin und her. Spannung ist schon mal vorhanden, eine gute Nachricht. Sie ist an seiner Reaktion abzulesen, als er mit dem angefeuchteten Finger den Draht berührt. Ich möchte, dass Sergej seine Arbeit unverletzt zu Ende bringt und biete ihm sicherheitshalber einen Spannungsprüfer aus meiner Werkzeugkiste an. Nun verschwindet sein Oberkörper im leergeräumten Bücherregal, damit er Drähte kappen und isolieren kann. Dabei entsteht ein Riesendreck. Zwischendurch schaltet er immer mal wieder die Sicherung aus und sofort wieder ein; er hantiert aber am liebsten an den Drähten, wenn sie unter Strom stehen. Dabei schlagen mehrfach kleine Blitze aus dem Regal.

Dann verlässt er ohne Angaben von Gründen für längere Zeit die Wohnung und macht sich einige Zeit später umso entschlossener an die Arbeit. Jetzt wird nur noch der Deckel auf die Dose gesetzt. Genau an dieser Stelle passiert etwas Unvorhergesehenes. Ohne Deckel hat alles Saft, mit Deckel ist der Saft weg. Sergej und ich prüfen nun in der Wohnung sämtliche Steckdosen und Lichtschalter: Alles hat Saft, nur diese eine Steckdose nicht. Das ist interessant. „Für mich auch interessant, ist Phänomen“, wundert sich Sergej auf Deutsch, zeigt auf die Dose und fügt hinzu: „Ist krank!“ Jetzt ist Improvisieren angesagt. Die Wand ist schief, die Dose kann nicht plan eingesetzt werden. Das gleicht der Meister nun durch ein umständlich zurechtgeschnittenes und zurechtgefaltetes Stück Papier aus, das er anschließend zwischen Dose und Deckel platziert. Erwartungsvoll wird getestet: Es funktioniert! Großes Aufatmen bei Sergej und Bravo-Rufe unsererseits. Sergej ist stolz, packt sein Köfferchen und will Feierabend machen. Da erinnert Heidi ihn an seinen zweiten Auftrag. Von der Küche aus soll Strom ins Bad gelegt werden. Sergej gibt freundlich, aber unmissverständlich zu verstehen, er habe heute schon sehr viel gearbeitet und sei erschöpft, was man ihm tatsächlich auch ansieht. Er wolle morgen früh um zehn Uhr an dieses Projekt herangehen. Er fragt, ob die Camel-Packung für ihn sei, steckt sie samt Feuerzeug ein und geht. Erwartungsvoll sehen wir dem nächsten Tag entgegen.

In der Hauspostille, ein mehrseitiges, geheftetes Informationsblättchen, das die Botschaft wöchentlich an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verteilt, lesen wir von einem geglückten finnisch-russischen Joint-Venture: In diesen Tagen hat ein Stockmann-Supermarkt in Moskau eröffnet.

Überraschend ist unsere Waschmaschine angeschlossen worden, der Abwasserschlauch vorerst provisorisch: Es müsse noch ein spezielles Gewinde organisiert werden. Es geht voran.

Auch im Bereich der Dokumente. Die Kfz-Zulassung hat sich plötzlich irgendwo eingefunden und liegt jetzt zur Abholung bereit.

Kunst der Improvisation

15. September 1989

Sergej verdient sich täglich vor seinem Dienstbeginn, vielleicht auch während seiner Dienstzeit - wir wissen nicht wirklich, wie sie geregelt ist und kontrolliert wird - ein kleines Zubrot. Er wäscht täglich eine nicht geringe Anzahl von Autos, die den Bewohnern unseres Compounds gehören. Noch verstehen wir nicht, warum er tagtäglich die gleichen Fahrzeuge wäscht. Wir wissen aber, was es kostet, nämlich eine Stange Marlboro, Camel im Notfall auch, pro Monat. Das klingt nach Ausbeutung, wenn man nicht weiß, dass Marlboro zu einer Art Zweitwährung in Moskau geworden ist. Dann mag man das Ganze in einem etwas anderen Licht sehen.

Von zehn bis zwölf Uhr ist Sergej mit der Verlegung des Stromanschlusses von der Küche ins Bad beschäftigt, über Putz, so dass eigentlich nur ein Loch durch die Wand gebohrt werden muss. Alles kein Problem. Trotzdem kommt Stress auf. Die Angelegenheit ist doch nicht so einfach, wie sie zunächst aussieht. Als ich in die Küche gehe und sehen möchte, wie weit der Arbeitsprozess vorangeschritten ist, nestelt Sergej an einer Getränkedose herum. Er schneidet sie auf, er glättet die Blechteile und schneidet sie dann konzentriert und sorgfältig in längliche Streifen. Was vorerst aussieht, als wolle jemand aus Langeweile seine Zeit totschlagen, entpuppt sich schnell als eine kreative Variante russischen Improvisationsvermögens. Schellen, geht es mir durch den Kopf. Sergej rollt die einzelnen Blechstreifen so kunstvoll zusammen, dass eine Rundung mit einer Lasche entsteht. Mit dieser Rundung umwickelt er das Kabel und presst das Objekt gegen die Wand. Mit viel Geschick angelt er sich einen Nagel aus einem Vorrat, den er zuvor zwischen seine Lippen geklemmt hat, und hämmert diesen durch die Lasche an die Wand: Schon sitzt die erste Ersatzschelle wie angegossen, sieht auch viel schöner aus als eine handelsübliche Schelle aus gewöhnlichem Kunststoff! So hat sich am Ende der enorme Zeitaufwand für dieses Meisterstück gelohnt. Wir freuen uns darauf, ein über Putz verlegtes Stromkabel mit individuell handgefertigten Blechschellen unseren Freunden zeigen zu können.

Dass in einer unserer SOFORT-Kisten eine Großpackung Schellen auf ihren ersten Auslandseinsatz wartet, verrate ich Sergej lieber nicht.

Die Schachtel Camel, nicht ganz so viel wert wie Marlboro - nimmt Sergej auch heute dankbar an sich, diesmal ohne Feuerzeug.

Einkauf im Bolschoi-Theater

16. September 1989

Michael und Sabine holen uns am frühen Morgen ab. Auf dem Weg zum Ismai-lowski-Park machen wir kurz Station am Komsomol-Platz, um einen Blick auf die drei architektonisch unterschiedlichen Bahnhöfe zu werfen: den Leningrader, den Jaroslawler und den Kasaner Bahnhof. Insgesamt gibt es neun Kopfbahnhöfe in Moskau, die alle nach ihren Zielorten benannt sind und deren Baustil typische Elemente der jeweiligen Region aufweisen. Ein Soldat bittet darum, sich von seinem Freund vor unserem roten Passat fotografieren zu lassen. Lässig lehnt er sich ans Fahrzeug, schiebt die bollerige Schirmmütze in den Nacken, öffnet die Uniformjacke, neigt den Kopf neckisch zur Seite und lächelt. Sein Freund drückt ab.

Der größte Flohmarkt Moskaus auf dem riesigen Gelände des Ismailowski-Kultur- und -Freizeitparks ist schon deshalb eine besondere Attraktion, weil man hier unglaubliche Schätze entdecken und natürlich kaufen kann, in der Regel für Rubel, aber Devisen werden auch nicht verschmäht. Ganze Bildgalerien sind zwischen Büschen und Bäumen zur Schau gestellt. Alte Drucke, kistenweise Schwarzweißfotografien, alte Leicas, Musikinstrumente, Mobiliar, Münzen, Bildbände, Schallplatten, blauweißes Gzhel-Porzellan, Schmuck und Besteck aus Silber und Melchior, Fabergé-Eier, altes Spielzeug, natürlich Samoware und Souvenirs, vor allem Matrjoschkas und Palech-Lackdöschen - eigentlich alles, was das Herz begehrt, liegt dort dekorativ aus; unter der Hand werden Leninorden, Militaria-Artikel, Ikonen und bester Kaviar hervorgezaubert. Zwei Musiker in Kosakenuniform singen folkloristische Lieder und spielen Akkordeon dazu. Von überall her ist Musik zu hören. Dieses bunte Treiben und das Überangebot an Waren erschlagen einen förmlich. Was für ein enormer Kontrast zu dem, was die grauen Geschäfte dieser Metropole dagegen zu bieten haben! Wir stärken uns erst einmal mit einem deftigen Schaschlik. Und das wird uns vom Grill heiß und fettig direkt von Hand zu Hand überreicht. Die Brandwunden an den Fingern können wir erst nach dem Verzehr lindern.

Am frühen Nachmittag kommt die dritte Interdean-Fuhre. Die Kisten, die wir nicht unbedingt haben wollen, weil LAGER draufsteht, lassen wir diesmal wieder zurückgehen, wenn möglich, ins Lager. Immerhin ist jetzt mein Schreibtisch dabei. Zumindest sehe ich vom Balkon aus, wie er aus dem Lkw gewuchtet wird. Schön, dass ich ab heute nicht mehr am Esstisch arbeiten muss und meine ganzen Schulutensilien in diesem guten Stück verstauen kann. Wir schaffen schon mal Platz im geräumigen Wohnzimmer, wo er gleich aufgestellt wird. Die beiden deutlich kleineren Räume dienen als Kinderzimmer und Schlafzimmer.

Wir wundern uns, dass seit geraumer Zeit nichts mehr vom Interdean-Team zu sehen ist. Alle Mann sind aber noch da. Sie stecken rauchend ihre Köpfe zusammen und gestikulieren wild durcheinander. Der Schreibtisch hat schon die ersten Meter bis zum Hauseingang geschafft. Die Gruppe wird interessiert von unserem Milimann, so nennen wir unseren Milizionär, beäugt. Kurz darauf erfahren wir, man müsse ein kleines Problem lösen. Das Problem sei der Schreibtisch, und der wolle partout nicht in den Fahrstuhl passen, weder hochkant noch quer noch diagonal. „Aber das kriegen wir hin“, heißt es optimistisch. Man habe noch einige Tricks auf Lager, um das Teil zu überlisten. Das Ärgerliche sei, dass das Ding sechs Beine habe, und die könne man nicht abschrauben, höchstens absägen. Ich sehe mich schon im Geiste den Bürostuhl auf die gleiche Höhe kürzen. Wir sind gespannt auf die Tricks.

Als ich das nächste Mal vom Balkon auf das Szenario schaue, ist der Schreibtisch mit Gurten vertäut. Die Jungs wollten ihn flaschenzugartig über unseren Balkon in den sechsten Stock und von dort in die Wohnung hieven, bemerkten aber gerade noch rechtzeitig, dass die Balkontüren viel zu schmal für so ein Unterfangen sind. Das Fahrstuhlproblem würde also nur in die sechste Etage verlagert. Darüber, dass ebenso schmale Türen zum Treppenaufgang führen, sind die engagierten Packer nicht ganz unfroh. „Keine Chance, das Ding geht zurück“, sagt der Chef markig. Die Schreibtischplatten für den zweiten Arbeitsplatz hätten gut in den Fahrstuhl gepasst. Aber die sind diesmal leider noch nicht mit dabei.

Jetzt wird aufgeräumt. Die leeren Kartons regnen wieder mit großem Hallo hinab in die Tiefe. Dabei stören die im Hof parkenden Fahrzeuge nicht wirklich. Nur der Packer, der die Pappe von den Autodächern absammeln muss, ist nicht ganz so begeistert. Dafür darf er jetzt das Feuer im Drahtcontainer entfachen.

Im Bolschoi-Theater, für das Herr Knötzsch uns ja Karten organisiert hatte, sehen wir zusammen mit Hellmuth und Roswitha „Die Soldaten“ nach Jakob Michael Reinhold Lenz als moderne Oper von Bernd Alois Zimmermann, ein Gastspiel des Staatstheaters Stuttgart. Die Inszenierung ist beeindruckend, vor allem weil viel Action präsentiert wird, bei der das Bühnenpersonal zu Höchstleistungen herausgefordert ist. Auf mehreren Ebenen singen und spielen bis zu 45 Akteure auf der fast 40 Meter tiefen und 30 Meter hohen Bühne. Toneinspielungen, Diaprojektionen, hin und her schwingende Scheinwerfer, scheinbar sich bewegende Puppen und weitere Effekte unterstützen die Show. Später kommt noch eine Jazzband dazu. Die Handlung bleibt - wenn man sie nicht kennt – undurchschaubar, der Hoch-Tief-Wechselgesang klingt schrill und unverständlich. Die Briten in der Reihe vor uns fragen, was eigentlich gespielt wird. Recht bald geben sie auf und stehlen sich davon.

In der Pause stehen Sekt, Brote, Kuchen und vieles mehr zum Verkauf. Spätestens jetzt wissen wir, warum so viele Einheimische mit größeren Taschen bewaffnet sind. Sie nutzen diese Pause, um Defizitlebensmittel zu hamstern. Alltägliche Kleidung dominiert unter den Gästen. Besonders gestylte Menschen gehören meist einer ausländischen Delegation an, die von ihren ebenfalls vornehm gekleideten sowjetischen Gastgebern hierher eingeladen worden sind.

Als wir ganz oben im fünften Rang ankommen und den Blick über die samtroten Sessel und goldverzierten Balkone bis hin zu den prachtvollen Ehrenlogen schweifen lassen, entdecken wir zufällig Manfred, der offenbar die Opernaufführung für das ZDF aufzeichnet. Ein Toilettenbesuch ist weniger empfehlenswert. Dort werden Verstöße gegen das Rauchverbot scheinbar toleriert. Die bläulich vernebelten Räumlichkeiten sind restlos überfüllt von Süchtigen. Wer hier freiwillig länger verweilt, als er muss, hat sich mit seiner kurzen Lebenserwartung längst arrangiert.

Am Ende der Vorstellung gibt es minutenlang Applaus und Bravo-Rufe.

Auf dem Weg in die Dobryninskaja, wo wir noch einen Schampanskoje bei Hellmuth und Roswitha trinken wollen, um den gemeinsamen Abend abzurunden, machen wir unfreiwillig Bekanntschaft mit einem GAI, weil wir eine rote Ampel übersehen haben. Er pfeift energisch mit seiner schrillen Trillerpfeife und winkt uns unmissverständlich an den Straßenrand. Wir haben Glück; er belässt es bei einer freundlichen Ermahnung. GAIs sind Verkehrspolizisten. Sie gehören im ganzen Land zum Straßenbild und regeln den Verkehr. Ihren Anordnungen ist unbedingt Folge zu leisten. Ein GAI kontrolliert manchmal auch Fahrer, die nichts verbrochen haben oder etwas verbrochen haben sollen, von dem der Fahrzeughalter gar nichts weiß. Diskussionen und Rechtfertigungen geraten meist zum Nachteil des Beschuldigten. Hin und wieder sieht man, wie ein Gegenstand, der mal stark einem gerollten Schein und mal einer Packung Zigaretten ähnelt, blitzschnell im weiten Ärmel der Uniformjacke eines GAI verschwindet. So ist das Problem gelöst. Ein GAI darf nämlich mit einer Art Lochzange einem von ihm gestellten Verkehrssünder ein kleines Löchlein in seinen Führerschein knipsen. Das hat die gleiche Bedeutung wie ein Strafpunkt in Deutschland, der im Zentralregister in Flensburg aktenkundig wird. Ab einer bestimmten Anzahl von Löchern ist dann der Lappen weg. Aber es gibt auch, wie in unserem Fall, gut gelaunte, empathische GAIs. Hellmuth erzählt beim Schampanskoje, er habe bei einer angeblichen Verkehrsübertretung seine Papiere vorzeigen müssen. Die hatte er leider nicht dabei. Nicht einmal eine Sprawka hatte er zur Hand. Stattdessen zeigte er seine EC-Card vor. Nach großzügigem Kopfnicken und militärischem Gruß lotste der GAI Hellmuth wieder in den fließenden Verkehr.

Hochzeit auf den Leninhügeln

17. September – 21. September 1989

Heute, am Sonntag, packen wir viele weitere Kisten aus, trauen uns aber nicht, die leeren Kartons vom Balkon aus in den Hof zu entsorgen. Obwohl es uns in den Fingern juckt, falten wir sie stattdessen ordentlich zusammen und verstauen sie im Einbauschrank unter der Flurdecke. Frau Bach lädt uns zur Entspannung zum Kaffee ein und plaudert ein wenig über ihre Erlebnisse in Gabun, wo sie zuvor eingesetzt war. Man könne sich überhaupt nicht vorstellen, was für Zustände dort herrschten. Allein über die allgegenwärtige Korruption könne man stundenlang Storys erzählen.

In den nächsten beiden Tagen tauschen wir in der Botschaft einige Sprawkas gegen die inzwischen eingetroffenen Originaldokumente: die Visa und die sowjetischen Führerscheine. Für die Kinderausweise muss nachträglich noch ein weiteres Formblatt ausgefüllt werden.

Bei dem warmen, klaren Herbstwetter machen wir Halt an den Leninhügeln - manche sagen auch Sperlingsberge dazu - die fast so hoch sind wie Segeberger Kalkberg, der immerhin 91 Meter misst. Von dort oben blickt man auf die ganze Stadt. Vor uns, unten am bewaldeten Hang, schlängelt sich die Moskwa entlang, dahinter erstreckt sich der Luschniki-Sportpark, wo 1980 die Olympischen Sommerspiele stattfanden, in abgespeckter Form, weil viele Staaten, auch die Bundesrepublik Deutschland, wegen des Einmarsches der Sowjetarmee in Afghanistan 1979 die Spiele boykottiert hatten. Rechter Hand stehen zwei Skisprungschanzen mit Ganzjahresbetrieb. Im Sommer hebt man von einem Kunststoffbelag ab und fliegt der Stadt entgegen. Das ist bestimmt ein erhabeneres Gefühl, als von der Berg-Isel-Schanze in Innsbruck direkt über einen Friedhof zu fliegen. Auch heute nutzen etliche Springer die Sommerschanze. Andere Sportbegeisterte sprinten mit Langlaufskiern durch die Gegend, die wohl auf Sommerbetrieb umgerüstet sind. Wir sehen auch Schlittschuhläufer mit speziellen Rollen unter den Kufen. Etwa zweihundert Meter hinter uns ragt wie eine Kathedrale das Hauptgebäude der Lomonossow-Universität empor, fast von überall in der Stadt aus sichtbar wie ein Wahrzeichen.

Dieser Aussichtspunkt ist vor allem deswegen so schön, weil hier immer das Leben pulsiert. Dies ist der magische Ort, den täglich Brautpaare ansteuern. Hier steigen manchmal sogar mehrere Paare zur gleichen Zeit aus ihren geschmückten Tschaikas, die sie für diesen Tag geliehen haben. Diese schwarzen Limousinen, vergleichbar mit amerikanischen Straßenkreuzern, sind mit bunten Schleifen verziert, überdimensional große, in sich verschlungene Eheringe mit Glöckchen, die während der Fahrt ständig bimmeln, sind auf der Frontstoßstange oder auf dem Dach befestigt, manchmal auch ein imposanter weißer Schwan. Die Hochzeitsgesellschaft, meist in Begleitung eines Musikers, ist mit Flaschen und Gläsern gut ausgerüstet, die auf der breiten Brüstung am Aussichtspunkt abgestellt werden. Dann verweilt man hier ein halbes Stündchen, lässt das Brautpaar immer wieder mit einem ausgebrachten Toast hochleben, tanzt und singt und dokumentiert alles mit Fotoapparaten: für kurze Zeit Lebenslust pur!

Auf dieser Anhöhe, nur wenige Meter entfernt, besuchen wir die kleine Friedrich-Joseph-Haass-Kirche während des laufenden Gottesdienstes, eines der wenigen Gotteshäuser, das wieder „arbeitet“, das also offiziell im Zuge der Perestroika wieder für die Gläubigen geöffnet werden durfte. Wir treten ein in eine ganz andere Welt. Der liturgische Singsang der orthodoxen Priester und der glasklare Gesang eines Frauenchores nehmen uns gefangen. Lange Zeit hören wir zu und verfolgen, was sich hier abspielt. Die Kirche ist gut gefüllt, fast ausschließlich mit älteren Frauen, die Kopftücher tragen. Es herrscht ein reges Kommen und Gehen. Einige Frauen verweilen nur für einen kurzen Moment, nachdem sie sich bekreuzigt haben. Andere verharren, ins Gebet vertieft, kurzzeitig vor einer gezielt angesteuerten Ikone. Sitzbänke wie bei uns gibt es hier nicht. Neben dem Eingangsbereich stehen Tische, einige wenige Stühle und ein Samowar. Auf den Tischen wickeln Mütter ihre Babys. Der gesamte Innenraum, erfüllt von Weihrauchduft, reich geschmückt mit Ikonen und Gemälden mit christlichen Motiven, wirkt gemütlich. Überall stehen brennende Kerzen.

Friedrich Joseph Haass ist auch der Namensgeber unserer Schule. Sie heißt seit einigen Monaten: Deutsche Schule Moskau – Friedrich Joseph Haass. Der deutsche Arzt wirkte von 1806 bis zu seinem Tod im Jahre 1853 in Moskau. Als langjähriger Chefarzt der Moskauer Gefängnisspitäler kämpfte er unermüdlich für Hafterleichterungen der Gefangenen. So setzte er zum Beispiel durch, dass die nach Sibirien verbannten Häftlinge in dieser kleinen Kirche ein letztes Mal den Gottesdienst besuchen durften, bevor sie von hier aus tausende Kilometer (zu Fuß!) nach Sibirien marschieren mussten. Und er setzte durch, dass der Umfang der eisernen Fußfesseln der Gefangenen so vergrößert wurde, dass Fußgelenke und Schienbeine nicht mehr so schnell blutig gescheuert werden konnten. Die Eisenketten musste man jetzt so verlängern, dass Trippelschritte nicht mehr möglich waren. Lew Kopelew hat 1984 über das Leben des „heiligen Doktors“ eine Erzählung veröffentlicht. Er war als Ehrengast zu den Feierlichkeiten zur Namensgebung der Schule eingeladen und hat dabei auch sein Buch vorgestellt.

Auf dem Rückweg nach Hause ertappt uns ein GAI bei einem unerlaubten Spurwechsel. Er will den russischen Führerschein sehen und murmelt etwas von einer Motornummer, gibt sich dann aber schnell zufrieden, als ich ihm sämtliche Dokumente vorzeige, die ich heute Morgen von der Botschaftsverwaltung bekommen habe. Die EC-Card lasse ich lieber stecken, damit es nicht zu etwaigen Missverständnissen kommt.

Zu Hause erleben wir vom Balkon aus, wie hinter dem eingezäunten Hofgelände eine größere Gruppe von Ausländerkindern aus unseren Häusern russische Kinder massiv provoziert und anpöbelt. Die Lage eskaliert schlagartig. Steine und leere Flaschen fliegen. Plötzlich hört man eine laute Stimme, und die beiden Gruppen ziehen sich zurück. Die Schlacht ist beendet. Wir machen uns dazu unsere eigenen Gedanken. Gerade Kinder und Jugendliche müssen akribisch auf so einen Auslandsaufenthalt vorbereitet werden und sollten sich jederzeit bewusst machen, dass sie – wie auch ihre Eltern - Gäste in diesem Land sind.

Wir stoßen am Abend das erste Mal in Moskau mit einem Gläschen Rotwein an auf unseren Hochzeitstag.

An Pasternaks Grab

22. September – 23. September 1989

Direkt nach Schulschluss läuten wir das Wochenende im Atrium ein, einem, wie es heißt, griechischen Restaurant. Wir rücken mit dreizehn Personen an und sehen schon von weitem die eingedeckten Tische, auf denen wir unsere mitgebrachten Getränke abstellen, die auch sogleich von elegant gekleideten Bedienungen entkorkt werden. Die üblichen kitschigen Accessoires, die einem vorgaukeln sollen, man befinde sich in einer authentischen griechischen Taverne, fehlen hier. Einige innenarchitektonisch geschickt verteilte Objekte verströmen dennoch ein wenig antikes Flair in diesem hohen, gewölbeähnlichen Raum: korinthische Säulen aus Marmor, in den Wandnischen eine kleinere Anzahl Sphinxe und Adonisse – das ist auch schon alles an Dekoration.

Das Vorspeisenangebot ist ein absoluter Hingucker: kalter Schweinebraten, mariniertes Fleisch, Hühnchen-Knoblauch-Salat, mehrere Sorten Gemüse, mit Ei und Majonäse gefüllte Tomaten und vieles mehr. Einzig die Tomaten sind es, die uns entfernt an die griechische Küche erinnern, wenn man sich die Füllung wegdenkt. Mineralwasser und Wodka in kleinen Flaschen gibt es und außerdem die unvermeidliche Karaffe des undefinierbaren, sirupähnlichen Saftes, der von niemandem so recht angenommen wird. Aus einer Speisekarte in englischer Sprache wählen wir die Hauptgerichte aus: würzige Gemüsesuppe, überbackener Käse, kleine Töpfchen mit Fleisch, geröstete Kartoffeln, Gemüse und Pilze. Alles schmeckt sehr lecker. Ist das die Wende in der sowjetischen Gastronomie, ein erstes Ergebnis der Perestroika?

Kurz bevor wir das Atrium rundum zufrieden und gut gesättigt verlassen, klopfe ich mit dem Fingerknöchel an eine der Marmorsäulen. Sie ist tatsächlich massiv - aus Pappe.