Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

Es ist ein sonniger Tag im Mai 1991, als Lars, gerade mal 21 Jahre alt, mit seinem Motorrad verunglückt. Die Diagnose: vom Hals ab querschnittsgelähmt. Nach anfänglichen Depressionen und Selbstmordgedanken lernt er, sein Schicksal zu akzeptieren und fndet seine neue Erfüllung in der Malerei mit dem Mund, in der er es bald schon zur Meisterschaft bringt. Mit Witz, Selbstironie und einem Schuss schwarzen Humor erzählt er aus seinem Leben: von der Unausweichlichkeit des Schicksals, von der mehr als einjährigen Reha, vom Neubeginn und dem Studium der Ölmalerei. Von skurrilen und dramatischen Begebenheiten im Leben eines "Rollis" - von schusseligen Zivis und abenteuerlichen Reisen. Von der wunderbaren Unbefangenheit, mit der Kinder ihn ausfragen. Und von der Liebe.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 212

Veröffentlichungsjahr: 2019

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Über den Autor

Lars Höllerer wurde am 27.09.1969 in Überlingen am Bodensee geboren. Im Mai 1991 hatte er einen schweren Motorradunfall und ist seither vom Hals abwärts gelähmt. Seine Bilder malt er mit dem Mund.

Von März 1997 bis Anfang 2003 besuchte er die freie Kunstakademie in Mühlhofen bzw. in Überlingen. Anfang September 1999 wurde er als Stipendiat bei der Vereinigung der mund- und fußmalenden Künstler aus aller Welt (VDMFK) aufgenommen. Seit März 2005 ist Höllerer dort assoziiertes Mitglied (seit März 2007 Vollmitglied) und freischaffender Künstler.

Seine Bilder wurden von der VDMFK für Postkarten, Kalender, Geschenkpapier etc. in den verschiedensten Ländern reproduziert. Es erschienen zudem zwei illustrierte Kinderbücher („Der freche Engel Karl" und „Kurti und der Geburtstag") sowie ein Ausmalbuch für Kinder. Er kann auf zahlreiche Ausstellungen im In- und Ausland zurückblicken.

Höllerer besucht regelmäßig Kindergärten, um Kindern die Mundmalerei zu zeigen und ihnen gleichzeitig dadurch den normalen Umgang mit behinderten Menschen zu vereinfachen.

Ich widme dieses Buch meinem Vater,

meiner Familie, den Menschen an

meiner Seite und dem Leben!

Inhaltsverzeichnis

Vorwort

LuckyLuke

Rehaklinik – Der Anfang

Neue Füße

Bunte Farbtropfen

Der Zeckenbiss

Der etwas andere Zimmerkollege

Die alte Dorfwirtschaft

In der alten neuen Heimat

Petersilie in der Dose

Das etwas andere Parfüm

Prilblümchen

Im Kindergarten

Klaus und die Polizei

Ich war nie ein guter Fahrer

Karl, der Vegetarier

Der Sprengstoff

Kalter Kuss

Der Flitzer

Storcki und das Stadttor

Storcki und der Blitzschlag

Fischer Hannes

Allein im Auto

Die Rülpsbiene

Die Liebe kam zurück

Wollschal und Bikini

Was wäre, wenn...?

Lucky Luke springt

Vorwort

Es gab da mal so ein Buch, das handelte von einem Mann, der auf seinem Motorrad verunglückte und nach seinem Unfall vom Hals an abwärts gelähmt war. Und obwohl seine charmante Pflegerin sich in ihn verliebte, entschloss er sich am Ede des Romans, aus dem Leben zu scheiden.

„Ich verstehe das ...", dachte ich damals, als ich das Buch zu Ende gelesen hatte, „ich hätte wahrscheinlich auch nicht die Kraft, nach so einem Schicksalsschlag einfach weiterzumachen."

Und doch ... ich erinnere mich sehr genau an mein Gefühl, als ich diesen Roman, der sich millionenfach verkauft hatte, in mein Bücherregal zurückstellte. Ich war unzufrieden und hätte mir einen anderen Schluss gewünscht. Eine Geschichte über einen Menschen, der eine Möglichkeit findet, sein Leben zu leben, und nicht nur das: Ich stellte mir meinen Romanhelden als einen Menschen vor, der noch mehr schafft, als weiterzuleben. Einen Menschen, dem es gelingt, etwas Besonderes aus diesem neuen, schwierigen und schmerzvollen Leben zu machen. Beinahe hätte ich mich hingesetzt und angefangen zu schreiben. Doch manchmal schreibt das Leben selbst die besten Geschichten und hält sie mir vor die Nase.

Ich durfte Lars kennenlernen. Lars ist vor vielen Jahren ebenfalls verunglückt, auf dieselbe tragische Weise wie mein Romanheld, aber er hat genau das geschafft, was ich mir zuvor beim Lesen gewünscht hatte. Lars baute sich ein neues Leben auf. Ein lebenswertes, heiteres Leben. Eine Variante von „So kann es auch funktionieren!"

Jetzt hat er über diesen, seinen eigenen Weg geschrieben. Ich habe also ein zweites Mal von einem Mann gelesen, der durch einen tragischen Unfall vom Hals an abwärts gelähmt war, aber diese Geschichte ist wirklich passiert, und ich habe gestaunt. Wie nie zuvor in meinem Leben. Kapitel für Kapitel habe ich mit Lars die erste Zeit nach seinem Unfall erlebt. Ich habe gelacht, geweint und wieder gelacht.

Lars schafft es tatsächlich, den Leser zum Lachen zu bringen: Durch seine ganz eigene Art, mit Menschen umzugehen und die Dinge zu bewerten, die um ihn herum geschehen, mit seiner Liebe zum Leben, seinem Humor und vor allem mit seiner Dankbarkeit.

Seine Erlebnisse mit den Menschen, von denen er tagtäglich abhängig ist und mit denen er zusammenleben muss, lesen sich wie ein heiterer Lebensbericht: mal schräg, mal nachdenklich, immer leicht.

Beim Lesen seines Buches habe ich gelernt, seine Welt zu verstehen. Eine Welt, die klein und überschaubar geworden ist, und aus der er Schritt für Schritt wieder eine große gemacht hat: Lars ist heute ein anerkannter Künstler. Er malt mit dem Mund Bilder, mit denen er nicht nur seinen Lebensunterhalt verdient. Seine Bilder werden auf internationalen Ausstellungen präsentiert, und Lars reist mit ihnen um die Welt.

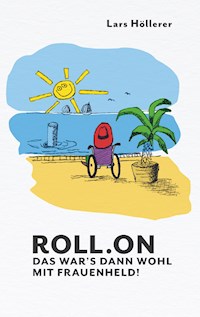

Ich wünsche ihm, dass sein Buch die Leser ebenso begeistern wird wie mich. Lars ist wie Lucky Luke, der dem Sonnenuntergang entgegenreitet. Nur, dass er das Pferd mit dem Rollstuhl getauscht hat.

Alexandra Link

Lektorin

1. Lucky Luke

Nicht gerade gut gelaufen ...

Vielleicht wäre das schon ein guter Buchtitel gewesen. Der Titel für mein Buch, für meine Geschichte. Sie beginnt an einem schönen Tag, in einem schönen Leben.

Der 25. Mai 1991 war mehr als ein schöner Tag, er war perfekt! Ich wollte gerade aus dem Haus gehen, als meine Mutter hinter mir herrief: „Wo willst du denn nun schon wieder hin? Die Pfannkuchen sind so gut wie fertig!"

Nach Pfannkuchen stand mir heute nicht der Sinn. Sonst immer, aber nicht heute. „Ich bin gleich wieder da, nur eine kleine Spritztour!", rief ich ihr über die Schulter zu, bevor ich weg war.

Es war ein Tag für Helden. Die Sonne schien, die Luft war warm und ein Held war ich schließlich. Na ja, ein Held zwischen mangelndem Selbstbewusstsein und Größenwahn. Ich überschätzte mich oft, war aber eigentlich ziemlich schüchtern.

An diesem Tag aber gab es nur das Jetzt! Ich startete mein Motorrad. Auf meiner üblichen Runde durch die Stadt traf ich ein paar Freunde und wir beschlossen, einen Aussichtspunkt am Bodensee, in der Nähe von Überlingen zu besuchen. Mamas Pfannkuchen waren Geschichte ...

Wir kamen gut gelaunt in Markdorf an und bestiegen den hölzernen Aussichtsturm, von dem man über das ganze Hinterland und Teile des Bodensees blicken konnte.

„Alles geil heute", dachte ich, "die Sicht, das Wetter und meine Maschine!" Mein Blick wanderte von der Landschaft zu meinem neuen Motorrad. Ich hatte drei Monate dafür geschuftet, oft zwei Schichten hintereinander. „Was haltet ihr von einem Abstecher zum Gasthof Gehrenberg?", fragte ich die anderen und beantwortete mir die Frage gleich selbst: „Tolle Idee, oder?"

Ich setzte mich auf mein Motorrad und fühlte mich sofort wieder frei. Was waren schon Pfannkuchen gegen dieses unbeschreibliche Gefühl der Grenzenlosigkeit? Ich war Easy Rider, der Held der Straße. Ich war Lucky Luke, der einsam dem Sonnenuntergang entgegenritt. Ich war John Wayne. Nein, ich war John Wayne, Clint Eastwood und Bruce Willis in einer Person. Ich war unschlagbar, unbesiegbar. Ich war ein Held!

Wenige Sekunden später hatte mein Motorrad einen Totalschaden und ich war vom Hals abwärts gelähmt. John Wayne hatte es kurz und knackig vom Motorrad gehauen, Clint Eastwood und Bruce Willis ereilte das gleiche Schicksal. Da lag er nun, der Held, und um ihn herum wurde es dunkel.

Tage später wachte ich auf. Mit einem Metallgestell am Kopf, bewegungslos, sprachlos, an ein Atemgerät angeschlossen. In einem kalten sterilen Krankenhauszimmer und um mich herum ... lauter fremde Menschen in weißen Kitteln. Was war geschehen? Wo war ich bloß? Der Himmel konnte es nicht sein, da war ich mir sicher. Schon deshalb, weil ich mich einfach abscheulich fühlte. Schmerzen, Hilflosigkeit und Melancholie wechselten sich in gnadenloser Regelmäßigkeit ab. Gerade hatte ich doch noch auf meinem Motorrad gesessen. Wo war das Ding überhaupt? Die brennendste Frage aber war, warum ich meine Arme und Beine weder bewegen noch spüren konnte.

Die Antwort darauf gab mir Tage später einer der Ärzte: „Sie hatten einen schweren Motorradunfall. Ein Schlag gegen einen Baum hat Ihnen den vierten und fünften Halswirbel gebrochen. Wir mussten sie mit Metallstäben stabilisieren. Sie werden im Rollstuhl sitzen und Ihr Leben lang auf Hilfe angewiesen sein."

„BOOOM!" So musste es sich anfühlen, wenn Lucky Luke sein Pferd unter dem Allerwertesten weggeschossen wurde. Lucky Luke, der dem Sonnenuntergang entgegenrollte. Was für eine abgefahrene Vorstellung! Das Einzige, was ich bis jetzt über Wirbelsäulen wusste, war, dass kleine Knöchelchen auf meinem Rücken herausstanden. Ich war in einem Albtraum gefangen. Ich verstand nichts mehr, konnte das alles nicht fassen.

Ich träumte jede Nacht, dass ich wieder laufen konnte; ein Traum, der unbarmherzig zerplatzte, sobald ich erwachte und aufstehen wollte. Plötzlich war alles weg. Alles, was ich liebte: Sport, Mädchen, Reisen, Tanzen. Nichts davon war mehr möglich. Stattdessen: Rollstuhl, Krankenzimmer und auf die Toilette geschoben werden. Letzteres wollte ich mir gar nicht genauer vorstellen. Mein Leben hatte mich von hundert auf null ausgebremst. Besser gesagt: Ich hatte mich selbst von hundert auf null gebremst, ich Arsch! Und null war ungefähr das Gleiche wie nett. Nett ist eine Umschreibung für null. Und behindert sein, das war noch weniger als null.

Ich hatte schon behinderte Menschen gesehen, sie aber nie wirklich beachtet. Schicksalsberichte im Fernsehen zappte ich weg. Das hatte nichts mit mir zu tun, und ich war mir sicher, dass mir so etwas nie passieren würde. Genau wie Katastrophen in Nachrichtensendungen. War das ignorant oder einfach nur naiv gewesen? Das Leben war schön und ich wollte es durch solche Dinge nicht unschön machen. Doch jetzt war plötzlich alles um mich herum unschön, wobei das vielleicht nicht das richtige Wort war. Es war einfach totaler Bullshit. Oder ein Witz? Es konnte nicht anders sein. Da hatte mich Gott doch glatt verwechselt. Ich war's doch - Lars. Lars, der Unbesiegbare. Lars, den die Frauen liebten. Oder wenigstens Lars, der dachte, dass ihn die Frauen liebten.

„Hallo, lieber Gott! Du hast da eindeutig etwas verwechselt! Das sollte bestimmt jemand anderen treffen, aber doch nicht mich. Kein Problem, ich nehm's nicht krumm, das kann jedem passieren. Jetzt aber bitte auf die Reset-Taste drücken. Hallo? Hallo, hörst du mich, lieber Gott?"

Gott antwortete mir nicht. Ich brach in Tränen aus. Ich war besiegt vom Schicksal. Besiegt durch einen Fehler von Gott. Und wenn nicht er selbst es gewesen war, dann mein Schutzengel. War er überfordert gewesen? Hatte er keine Lust mehr gehabt, mich vor mir selbst zu retten? Nein, tief in meinem Inneren kannte ich die Antwort und wusste, wer der Schuldige war. Wer für diese Situation die Verantwortung trug. Nämlich ich! Kein anderer als ich! In meinem Kopf herrschte totaler Wirrwarr. Ich lag nächtelang wach wegen der Fragen, die sich im Kreis drehten. Warum ist das passiert? Warum mir? Fragen ohne Antworten.

Virtueller Tagebucheintrag: Frage nach dem Warum checken.

2. Rehaklinik– Der Anfang

Zwei Wochen nach dem Unfall wurde ich von der Intensivstation verlegt. Die Rehaklinik Tübingen hatte nun die Ehre, den kaputten Lars wieder auf die Beine zu stellen. „Auf die Beine stellen", was für ein Witz ... Das Leben hatte mir ja gerade zugerufen: „Setzen! Sechs!". Und zwar lebenslänglich.

Ein letzter Blick auf die sterile, weiße Wand. Ich wurde aus dem Zimmer geschoben, vorbei an der Krankenschwester mit dem süßen Lächeln. Ich würde sie wohl nie wiedersehen. Köpfe über mir, die mich verabschiedeten. Hinaus aus der Station, über endlose Gänge. Deckenlampen blitzten auf. Verschwanden. Blitzten auf und verschwanden wieder. Ein Bild, das mir bis heute bleibt. Ein letzter Gang. Eine Türe, die sich öffnet. Dann dieser unbeschreibliche Moment. Wärme! Licht! Sie streichelten meine Haut. Sie berührten meine Seele. Die ersten Sonnenstrahlen, die ich seit Wochen sah und spürte.

Der Hubschrauber stand bereit für meinen Jungfernflug. Den hatte ich mir anders vorgestellt. Wie ein Maikäfer auf dem Rücken, so lag ich da. Nur zappeln konnte ich nicht. Mein Gesicht von einer Maske bedeckt, die mich beatmete. Luftanhalten zwecklos.

Dann hoben wir ab. Der Pilot, ein Notarzt und ich. Ein erhebendes Gefühl, bis auf die Luftlöcher, die meinen Mageninhalt nicht dort lassen wollten, wo er hingehörte. Ich hatte keine Chance, aus dem Fenster zu schauen. Keine Möglichkeit, das Leuchten der Sonne zu sehen, die Schönheit der Welt von oben zu bewundern. Ich hätte es nötig gehabt, denn die Welt in mir war in diesen Tagen das Gegenteil. Sie war dunkel, verletzt und extrem verunsichert. Ich hatte keine Ahnung, wie es weitergehen sollte. Ich wollte Antworten auf die vielen Fragen.

Der Hubschrauber landete. Die Begrüßung war freundlich. Das Pflegepersonal auch. Ich schaute mich um, sah Teile des Klinikgeländes. Hier sollte ich also die nächsten zehn Monate verbringen. Ich wurde auf der Trage zum Haupteingang geschoben. Eine Tür öffnete sich. Wieder lange Gänge. Wieder blitzten Deckenlampen auf. Verschwanden. Blitzten auf und verschwanden wieder. Am Ende der Fahrt erwartete mich ein weißes steriles Zimmer.

Nach zwei Wochen Intensivstation wurde ich auf Station West IV. verlegt. Diese Station war spezialisiert auf Querschnittslähmungen. Drei Tage später hatte ich Wasser in der Lunge. Und wurde wieder auf die Intensivstation verlegt. Das war der Zeitpunkt, an dem ich beschloss, meinem Leben ein Ende zu setzen. Alles war besser als das „Hier und Jetzt". Die Frage war nur: Wie? Wie sollte ich es am besten machen? Sollte ich mich erschießen? Ja, das war eine sichere Sache. Wenn ich schon nicht mehr, wie Lucky Luke, dem Sonnenuntergang entgegenreiten konnte - schneller schießen als sein Schatten könnte ich auf jeden Fall.

Bei näherer Betrachtung verwarf ich diese Möglichkeit jedoch. Ich erinnerte mich an eine Filmsequenz. Ein Mann schoss sich in den Kopf, überlebte und war danach ein bisschen „gaga". Keine berauschende Vorstellung. Außerdem: Wer sollte mir die Waffe halten? Ok, dann eben von der Brücke springen. Aber wie sollte ich über das Geländer kommen? Die gibt es ja noch nicht mit Rampe, zum Leidwesen querschnittsgelähmter Lebensmüder. Erhängen? Auch ganz schlecht ohne funktionierende Arme, die einem den Strick um den Hals legten. Tabletten schlucken? Dasselbe Problem.

Ich war verzweifelt. Nicht einmal umbringen konnte ich mich ohne Hilfe! Nicht einmal sterben durfte ich. Was war das für ein Leben! Ich hatte schon fast aufgegeben, als ich doch noch eine Möglichkeit sah, diesem Jammertal für immer zu entkommen: Ich würde mir einfach einen elektrischen Rollstuhl mieten. Damit wäre ich mobil. Und könnte in den Bodensee fahren. Das Gute liegt so nah! In Gedanken suchte ich nach einem passenden Ort. Ich kannte die Gegend ja wie meine Westentasche. Allerdings war es schwieriger als gedacht. Entweder war das Wasser an diesen Stellen zu flach oder Treppen, Blumenkästen und hohe Geländer standen im Weg. Schön anzusehen, jedoch unpraktisch, um aus dem Leben zu scheiden. Das sollte das Fremdenverkehrsbüro mal in seine hübschen Informationsbroschüren drucken: „Für rollstuhlfahrende Selbstmörder ist diese Gegend nicht geeignet." Es war wie verhext. Überall sah ich Treppen – vor dem Restaurant, vor Geschäften und am Ufer des Bodensees. Mal gingen sie nach oben, mal nach unten. Mal hielten sie mich vom Leben ab, mal vom Tod.

Kurz vor dem Aufgeben meiner Aufgabepläne fiel mir dann doch noch die perfekte Stelle ein: der Mantelhafen! Das war ein wunderschöner Ort mit Aussichtsplattform. Sozusagen mit Anlauframpe in den Tod. Ein idealer Platz zum Sterben. Ich weiß nicht mehr, wem ich von meinem Vorhaben erzählt hatte, die Antwort der Person war auf jeden Fall unbefriedigend für mich: „Lars, einen Teufel wirst du tun und dich umbringen. Und nur zur Info: Neben deinem idealen Ort residiert die Wasserschutzpolizei. Die werden dich gleich wieder rausfischen." Zwei Sätze, die mein Vorhaben in die Mülltonne beförderten.

„Ja, das werden sie sich wohl nicht nehmen lassen. Die Polizei, dein Freund und Helfer", erwiderte ich todtraurig und entmutigt. Langsam wurde es knapp mit meinen Selbstmordmöglichkeiten. Blieb nur noch der Teich auf dem Klinikgelände. Er war angeblich nicht sehr groß und zu allem Überfluss ziemlich flach. Die Gefahr, nur bis zu den Knien im Wasser zu sitzen und um Hilfe zu schreien, wäre relativ groß. Vom Peinlichkeitsfaktor ganz abgesehen. Ich war mit meinem Latein am Ende.

Virtueller Tagebucheintrag: Wie schlau ist es, die Energie, die ich fürs Weiterleben brauche, auf Selbstmordgedanken zu verwenden? Wrong direction?!

3. Neue Füße

Ich war endlich das erste Mal aus dem Bett gekommen – „aufgestanden" konnte ich ja schlecht sagen – und verbrachte immer mehr Zeit im Rollstuhl. Anfangs zehn Minuten. Dann eine halbe, an guten Tagen bis zu drei Stunden. Meistens auf zwei Rädern, nach hinten gekippt. Mein Kreislauf spielte „Verstecken im Keller". An Bluthochdruck würde ich sicher nicht sterben: 60/40 – 70/50 – 60/40. Damit ich nicht ohnmächtig wurde, wurde ich wie ein Motorrad, das einen „Hochstart" macht, durch die Stationen und den Krankenhauspark geschoben. Mutige Krankenschwestern versuchten immer wieder mal, mich auf vier Räder zu stellen. Ohne Erfolg. Nach wenigen Sekunden sah ich Sternchen, um schließlich völlig ins Paradies der Träume abzufliegen. Lucky Lukes Pferd galoppierte die ersten Wochen sozusagen auf den Hinterbeinen durch die Station. Um meinen Kreislauf zu stabilisieren, machten die Ärzte Krankengymnastik zu meinem täglichen Begleiter. Und schließlich landete ich bei 80/60. Das war immer noch nicht berauschend, aber es ging bergauf. Ich begann zu hoffen. Bald würde ich wieder laufen können. Und es allen zeigen, die nicht mehr daran glaubten!

Weitere Wochen vergingen.

„Lars, heute kommst du zum ersten Mal in den Elektrorollstuhl", kündigte mir mein Pfleger Andreas an, als er eines Morgens mit dem Frühstückstablett das Zimmer betrat. Elektrorollstuhl? Ich wollte doch laufen! Oder wenigstens einen Rollstuhl mit meinen eigenen Armen bewegen. Das wollte ich doch allen zeigen. Das waren doch meine Träume! Deshalb würde ich die Hoffnung auf ein „Fußgängerleben" oder wenigstens auf ein „Paraplegikerleben" nicht aufgeben. Paraplegiker beneidete ich in dieser Zeit fast noch mehr als Fußgänger. Sie konnten ihren Rollstuhl wenigstens mit ihren Händen antreiben. Locker spielten sie Tischtennis, Basketball, ja sogar Tennis in ihrem Rollstuhl. Ihnen wurde beigebracht, wie sie sich mit ihren Armen in ein Auto hieven und durch eine Spezialsteuerung dieses auch selber fahren konnten. Um ihre Selbstständigkeit beneidete ich sie heftig. Sie spielten in einer ganz anderen Liga als wir „Tetraplegiker". Wir waren hilflos. An Armen und Beinen gelähmt. „Paraplegiker" dagegen waren so etwas wie „Freizeitrollstuhlfahrer" für mich.

Pfleger Andreas riss mich aus meinen Gedanken. „Was ist jetzt, Lars? Komm, ich setz dich mal rein."

„Keine Chance", antwortete ich. Ich hatte Tränen in den Augen. Nie und nimmer würde ich mich dort hineinsetzen. Es wäre das Eingeständnis, dass ich weder an mich noch an meine Heilung glaubte.

„Lars, du willst doch nicht dein ganzes Leben wie ein Postpaket durch die Gegend geschoben werden?"

Er brachte es auf den Punkt. Wie ein Paket fühlte ich mich. Wie ein unfrankiertes Paket, das seinen blöden Empfänger suchte. Doch wie konnte ich den Empfänger finden, wenn ich nicht mal mehr den Absender kannte? Wer war ich denn? Und wo?

„Lieber ein Postpaket als die Hoffnung verlieren!", trotzte ich.

„Du wirst Hoffnung schöpfen und neue Dinge finden. Probier's aus!", sagte Andreas und steckte mir ein fettes Honigbrot in den Mund.

„Bestimmt nicht mit so einem monströsen, elektrischen Rollstuhl. Dann lieber auf einem Zirkuspferd reiten."

„Versuch es doch erstmal! Was kann denn schon passieren?", beharrte Andreas.

Es bedurfte mehrerer Anläufe, unzähliger Überredungsversuche und Sitzungen beim Psychologen. Schließlich stimmte ich zu.

„Der sieht doch fast wie ein Ferrari aus", munterte mich Andreas auf, als wir uns den besagten Rollstuhl ansahen.

Er meinte es zwar lieb, aber veräppeln konnte ich mich selbst. Und das viel besser. Das war weder ein Ferrari noch ein VW. Nicht einmal eine lahme Ente war das! Ein hundsgewöhnlicher Rollstuhl eben. Für mich eine Guillotine, ein Galgen, mein Schafott. Hier und jetzt würden also meine Träume, mein früheres Leben begraben werden. Das Eingeständnis, nicht einmal mehr einen Rollstuhl mit den Händen antreiben zu können, war besiegelt. In meinem Inneren gab es keinen John Wayne, Clint Eastwood und Bruce Willis mehr. Sie waren schon lange tot. Sollte jetzt noch der restliche Lars sterben? Nie mehr würde ich meine Arme bewegen können. Nie mehr wäre ich der Gesprächsstoff in Mädchenrunden. Lars, der Traummann. Aus und vorbei. Ich fühlte mich wie Charly Brown. Der ständige Verlierer. Wie Micky Maus ohne Mini Maus. Zum Singledasein verdammt. Ich wäre Willi, der ewige Freund von Biene Maja. Nun würde ich wohl auch nur „bester Freund" der Frauen sein. Wenn überhaupt.

Zu allem Unglück fiel zu dieser Zeit auch Christopher Reeves vom Pferd, der Superman-Darsteller. Ein weiterer Totalschaden – vom Hals ab querschnittsgelähmt. Nicht einmal mehr auf Superman war Verlass. Auch er würde jetzt dem Sonnenuntergang entgegenrollen. Wir waren zwei gefallene Helden. Im wahrsten Sinne des Wortes.

Wider Erwarten genoss ich schon bald meine Selbstständigkeit. Die wiedergewonnene Freiheit durch den „Autowechsel" war enorm. Aus einem Typen, der die letzten drei Monate wie ein Einkaufswagen geschoben wurde, ist schließlich doch ein begeisterter Elektrorollstuhlfahrer geworden. Trotzdem war es ein tränenreicher Abschied vom Laufen und dann auch vom Schieberollstuhl.

Virtueller Tagebucheintrag: Ihr, meine Hoffnung und mein Anker auf ein normales Leben ... „goodbye!"

4. Bunte Farbtropfen

Das Pflegepersonal in der Reha-Klinik war total lieb – aber der Krankenhausalltag dafür stinklangweilig. Wenigstens vormittags war die Zeit mit Therapien vollgestopft. Danach gab es Mittagessen und nachmittags hatte ich noch eine Sitzung bei der Physiotherapie. Eine Stunde dort und eine Stunde Ergotherapie. Letztere sollte mir zeigen, was ich mit meinen verbliebenen körperlichen Fähigkeiten noch alles machen konnte. Nun ja! Mit mir hatten die Ergotherapeuten nicht viel Arbeit. Schachfiguren mit einem Mundstab hin- und herschieben war selbst für mich kein Problem und eine schnell erlernte Fähigkeit. Mit einem Mundstab auf der Computertastatur zu tippen, war auch keine übermäßige Herausforderung. Das machte zwar Spaß, das Ergotherapiezentrum war jedoch nach der Lernstunde leider geschlossen. Und auf der Station gab es keinen Computer für die Patienten. Irgendwie blöd, wenn man einen Stab im Mund hatte, der nirgends auf etwas Sinnvolles tippen konnte. Die Zeit bis zum Abendessen wurde lang. Und doppelt so lang die vom Abendessen bis zum Schlafengehen.

Hocherfreut war ich deshalb, als Karin, meine Ergotherapeutin, mir einen Vorschlag machte: „Was hältst du von einem Versuch, mal mit dem Mund zu malen?"

Super! Das hörte sich gut an. Wahrscheinlich hätte ich aber auch zu „Babystrampelanzüge klöppeln" super gesagt. Hauptsache Abwechslung. Früher hatte ich auch gemalt – allerdings meistens nur, um ohne große Kosten Weihnachtsgeschenke für die Verwandtschaft zu produzieren. Jetzt aber bekam ich die Chance, dem langweiligen Krankenhausaufenthalt für eine Weile zu entkommen.

Die Helfer stellten einen Tisch vor mir auf und installierten eine kleine Staffelei. Auf einem Holzbrett wurde ein Blatt Papier befestigt. Sie schoben mir einen langen Pinsel in den Mund. Wasser und Farben standen in Reichweite. Der Meister konnte sein Werk beginnen. Nach zehn Minuten war es fertig. Und ich auch. Künstlerisch und körperlich. Ein Haus mit Garten. Blumen auf der Wiese. Links oben im Himmel strahlte eine Sonne. Daneben drei Wolken. Resultat: Nun ja!

Wenig später kam die Ergotherapeutin. „Super, Lars! Vier Kühe an einer Futterstelle. Hey, und drei UFOs am Himmel. Du hast vielleicht Fantasien! Aber was ist das gelbe Viereck links oben am Himmel?", fragte Karin, die mir, bevor sie mein Bild kommentierte, noch sympathisch gewesen war ...

„Das ist die Sonne! Das sieht doch jeder", sagte ich und rief ihre Kollegin Martina, die aber auch nichts Sinnvolles in meiner Malerei erkennen konnte.

„Alles Kunstbanausen, diese Ergotherapeuten", dachte ich und gab mich geschlagen.

Trotz dieses nicht gerade erfolgreichen Startes in meine Künstlerkarriere hatte ich endlich etwas gefunden, mit dem ich mir den öden Krankenhausalltag verkürzen konnte. Fast täglich saß ich auf Station an der Staffelei und versaute armes weißes Papier. Reine Farbe musste sich mit nicht passender Farbe zu Farbtönen vereinigen, die sich am Schluss in einen unansehnlichen Braunton verwandelten. In der Anfangszeit kreierte ich Farbtöne, die es wahrscheinlich noch nie gegeben hat und nie mehr geben wird. Durch die ungewöhnliche Belastung der Kau- und Halsmuskulatur bekam ich Schmerzen an Stellen, an denen ich nie Muskeln vermutet hätte. Die Resultate waren spärlich und der Pinsel flog öfter mal – aus Frust oder aus Tollpatschigkeit – auf den Boden. Trotzdem hielt ich daran fest. Die Malerei brachte Farbe in mein Leben.

Virtueller Tagebucheintrag:

5. Der Zeckenbiss

Schon bald bemerkte ich, dass nicht nur Superman und ich gefallene Helden waren. Im Krankenhaus wimmelte es nur so davon. Größtenteils waren es Männer. Meist war es ihr Machogehabe gewesen, das sie in den Rollstuhl gebracht hatte. Ich lernte, auf wie vielfältige Weisen man(n) sich in ein neues Leben schießen konnte: Tagtäglich rollte mir auf Station ein neues, interessantes Beispiel entgegen. Motorradunfälle waren auf Platz eins. Wenn wir eine Armee gewesen wären, wir wären wohl siegreich vom Schlachtfeld gerollt. Insofern war ich also echt nichts Besonderes.

Auto-, Bade- und Haushaltsunfälle wurden im Ranking der „Dumm-Gelaufen-Aktionen" gleich dahinter gelistet. Exoten auf der Station waren „Fallschirmsprung in einen Baum", „Salto auf dem Trampolin - Landung daneben" und das Highlight: „Zeckenbiss auf der Wirbelsäule". Was für ein elender Doppelschlag. Vom Hals abwärts querschnittsgelähmt und dann auch noch niedergestreckt von einer kleinen, namenlosen Zecke. Das Schicksal konnte manchmal unerbittlich sein. Doch was sollte ich sagen? „Zu dumm zum Motorradfahren" ist auch nicht gerade eine Geschichte, für die man am Stammtisch Applaus bekommt. „Das Schicksal ist immer unerbittlich", dachte ich und vergaß dabei die unzähligen wunderbaren, großartigen, einmaligen und zauberhaften Momente in meinem Leben.

Herbert, der „Zeckenbesitzer", war Bauer und um die achtzig Jahre alt. „Lars", sagte er, als er neben mir im Rollstuhl saß, „Lars, du bist noch jung. Du kannst dich noch an diese neue Situation gewöhnen. An ein neues Leben. An ein Leben im Rollstuhl. Ich aber bin alt. Das hätte nicht mehr sein müssen!"

Ich war mir nicht sicher, ob ich zuerst mich oder ihn bemitleiden sollte. Hatte er nicht den Vorteil, dass er knapp 80 Jahre laufen durfte und ich nur einundzwanzig? Rein rechnerisch stand es 1:0 für mich im Unglücksduell. Ich sagte aber nichts darauf und genoss den Sieg mit bitterem Beigeschmack.

Virtueller Tagebucheintrag: Ich höre ab sofort damit auf, mein Unglück gegen das anderer aufzuwiegen.