9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: BookRix

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

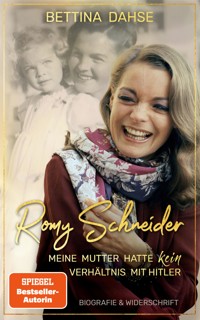

Zum 80. Geburtstag Romy Schneiders ging die Behauptung einer fantastischen Bettgeschichte ihrer Mutter Magda Schneider und Adolf Hitler quer durch die europäischen Medien. »Romy Schneider: Meine Mutter schlief mit Hitler.« (Bild) »Hitler bedded mum«, (The sun), »Sa mère couchait avec Hitler« (Gent Side).

Urheberin dieser und anderer Ideen, Phantasmen und Schlagzeilen seit 1998 ist die Autorin Alice Schwarzer. Was kaum jemand weiß, im Jahre 2009 gab es einen gerichtlichen Vergleich, in dem sich Alice Schwarzer zur Unterlassung verpflichtete, zu behaupten, Magda Schneider sei mit Adolf Hitler befreundet gewesen. Darf Alice Schwarzer überhaupt sagen, was sie sagt?

Aus der anfänglichen Korrektur und Widerschrift der Ungeheuerlichkeiten, der Verzerrung des Lebensbildes Romy Schneiders und Magda Schneiders, entstand nun ein Solitär der wahren Begebenheiten, ein Buch, das akribisch recherchiert, die authentische Geschichte erzählt. Fast unbeabsichtigt entwickelte sich rund um die Gegenbeweise, Zeugenaussagen, Original-Dokumente und den Prozess ein spannendes Psychogramm Romy Schneiders von Kindheit bis Tod.

Erstmalig spricht Monique Dury-Tholy, die zwanzig Jahre als Kostümbildnerin, Garderobiere, Vertraute, Freundin in Romy Schneiders Atemnähe war. Interviews mit Volker Schlöndorff, Mario Adorf, Mathieu Carrière, Helmut Berger, Didier Lavergne, Jean-Max Guèrin, Werner Bokelberg u.v.a. enthüllen Facetten der »Jahrhundertschauspielerin«, die berührend und völlig neu sind.

Die Autorin ist Biografin Romy Schneiders, ihre Biografie: Romy »Ich hätte Ihnen so gern noch was gesagt ...«, Hoffmann und Campe 2002, wurde ein Spiegel-Bestseller.

Mit zahlreichen, exklusiven Privatfotos.

So haben Sie Romy Schneider noch nie gesehen!

»Sie hat sich völlig ausgespielt, … so wie ’n Flugzeug ... Ich bin einmal mit der Concorde nach New York geflogen, dann hatten sie bei der Landung noch Sprit für 5 Minuten. So hat sie sich eben an das Limit gebracht … Das bleibt übrig. Das bleibt übrig von ihr. Und das konnte nicht kaputt gehen, das konnte sie auch selbst nicht kaputt machen. Und das sind eben nur drei oder vier Leute im Jahrhundert … Das sind eben absolute Ausnahme-Menschen.«

Werner Bokelberg

»Ja, sie hing an der Kamera, wie an der Nadel!« Mathieu Carrière

»Ihr Wesen. Sie war Deutsche – das heißt, sie war natürlich Österreicherin – aber das Deutsche war: Sie war ein Mensch der Taten. Eine Art Draufgängerin deshalb weil sie in ihrer Arbeit bis zum alleräußersten ging. Sie schreckte vor nichts zurück. Ich glaube, das ist etwas, was wir Franzosen nicht haben. Sie hatte vor nichts Angst. Sie warf sich hinein, griff von vorn an. Sie hatte eine naturgegebene Kraft, in jeder Hinsicht.« Jean – Max Guérin

INTERVIEWS der Autorin

Magda Schneider, Horst Fehlhaber, Monique Dury – Tholy, Jean- Max Guérin, Didier Lavergne, Mario Adorf, Helmut Berger, Mathieu Carrière, Werner Bokelberg, Volker Schlöndorff, Claus Wilcke, Götz George u.v.a.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2020

Ähnliche

Für Monique und für Horst

Für Mapetite, Ma Chérie und Ma Jillie, die Wesen aus einer anderen Welt, die beim Verfassen der Bücher treu zu Füßen lagen …

ROMY SCHNEIDER

»Am glücklichsten war ich immer, wenn ich allein war.« Das war einer ihrer präzisesten Sätze, denn vor der Kamera war sie wirklich allein.

1

EIN TAXI GLEITET DURCH DIE NACHT

Ein Taxi gleitet durch die Nacht. Es ist Freitag, der 23. September 1938. Verdunkelungsnächte in Wien. Kurz nach 1 Uhr tauchen drei Personen aus dem Haus der Reithlegasse 9 in das undurchdringliche Schwarz der Straße ein, besteigen das Taxi. Es sind dies die Burgschauspielerin Rosa Albach-Retty, ihr Sohn Wolf Albach-Retty und seine hochschwangere Frau Magda Schneider. Die Wehen haben bereits eingesetzt, die Fahrt geht ins Billrothkrankenhaus.

»… stockfinster und unheimlich! Krieg oder Frieden! Was wird werden?!«, schreibt Magda Schneider nur wenige Tage später über diese Stunden in ein Fototagebuch mit Leineneinband, »Krieg oder Frieden!« hat sie mit blauer Tinte dick unterstrichen.

Magda Schneider liegt endlos in den Wehen, gegen 21.30 Uhr wird Primarius Dr. Michalitsch hinzugerufen, es besteht Lebensgefahr für Mutter und Kind, die Patientin bekommt Lachgas und später eine Narkose. Am Ende dieses Tages, erneut in tiefschwarzer Nacht, im Kreißsaal des Rudolfinerhauses, um 22.05 Uhr, wird das Kind Rosemarie Albach geboren!

Mutter und Kind auf der Geburtsstation im Billrothkrankenhaus Wien

Es ist eine schwere Geburt. Ein Forceps. Rosemarie Magdalena Albach wird im Wiener Billrothkrankenhaus in dieses Leben geholt. Die erwachsene Romy hat in einem ihrer emotionalsten Briefe an ihre Mutter geschrieben: »Ja – so ne Zangengeburt! manchmal, beim Anmalen meines so scheenen ›Pouems‹ – (schreibt man dieses ausländische Wort so? Ja? schau’ ich auf diese kleine Narbe von der Zange, die mir geblieben ist, wie Du weißt und dann denk ich halt, nicht nur in dieser Stunde hast du ihr weh’ getan - - - und es sollte doch wenigstens nur in dieser Stunde gewesen sein - - - wenn’s auch später nie bewusst war!«

2

»JE SUIS SEULE« ICH BIN ALLEIN – ROSEMARIE ALBACH

»Das Erschreckende an Romy war, dass sie Schwierigkeiten hatte, die richtige Distanz zu jemandem zu finden. Sie war entweder zu nah, oder zu abweisend. Und zwischen diesen beiden Polen oszillierte sie. Und das wurde dann immer stärker … Das ging ganz schnell hintereinander«, diese tiefgründigen Worte Mathieu Carrières, ihres Kollegen und Drehpartners aus dem letzten Film »Die Spaziergängerin von Sans-Souci«/1982, sind nah dran an Romys oftmaliger Verfassung. Wo rührt das her? »Seule«, das ist das Wort, das sie später so oft auf ihre französischen Zettel kritzelte, »Je suis seule« – »Ich bin allein«. Auch das Kind Rosemarie Albach war allein.

Die Kindheit ist gigantisch, atemberaubend, sie ist nicht unbeschwert, Rosemarie Albach bleibt nicht unversehrt. Sie ist Kriegskind, Scheidungskind, Filmstarkind, Internatskind, Filmkind. Auf dieser Tangente liegt ihr Glück, ihr Unglück.

In den ersten Tagen ihres Lebens entsteht bereits ein opulentes Bildarchiv, das Rad aus Bildern dreht sich also schon, das Klicken des Auslösers einer Kamera ist wie ein mitgebrachter, tickender Urrhythmus, der den Schlaf dieses Kindes durchwirkt, der nie mehr verstummen wird. Allein die Existenz dieses Materials hebt alle Erfindungen, alle Fälschungen auf, unter einer trüben, blutleeren, schmierigen Schicht liegt unversehrt die Urfassung, der Originalton. Man findet in ihr etwas vom tatsächlichen Sein des Kindes. Das, was man sieht, unter der »Oxydationsschicht«, dem Firnis, ist Rosemarie Albach.

Im Park zwischen den Septemberbäumen des Wiener Billrothkrankenhauses geht Wolf Albach-Retty lange mit seiner Kamera, er fotografiert das Haus, die Bäume, das offenstehende Fenster, hinter dem Magda letzte Nacht ein Kind zur Welt gebracht hat. Das kleinste Detail hält die Kamera fest. Und es ist, als freue auch er sich unsagbar über die Geburt seiner Tochter.

Mit einer blütenweißen Haube auf dem Kopf, in Rotkreuztracht, steht am Abend des 1. Oktober 1938 eine gut ausgebildete Kinderschwester, ein Fräulein aus Anif (bei Salzburg) in der Tür der Geburtsstation des Rudolfinerhauses, Schwester Hedwig. Bereits am nächsten Tag, einem Sonntag, wird das Kind nachmittags um halb vier in der Kapelle des Hauses auf den Namen »Rosemarie Magdalena« getauft. Rosemarie, das ist die Vereinigung der Vornamen der beiden Großmütter, Rosa und Maria, Magdalena ist der zweite Vorname ihrer Mutter, zur Taufpatin wird »Großmutter Roserl« ernannt. Aus »Mariengrund« kommt ein Brief für »Leni« und »Rosmarie«, seit dem Anruf ihres Schwiegersohnes aus Wien sind Magdas Eltern schlaflos und können das Eintreffen der »kleinen Rosmarie« kaum erwarten. Für sie ist die Reise nach Wien zu beschwerlich. Seit Wochen hat Magda die Ankunft des ersehnten Kindes vorbereitet, bereits im Juni kam aus der »Paradiesbettenfabrik« München, Theatinerstraße, ein Riesenfrachtgut aus Wickelpolstern in blau-weiß, ein »Kinderbett 175 elfenbeinfarben«, Leibdecken, eine Badewanne »Golding«, Daunenplümo, »Peterle-Bettbezüge«, ein Kinderwagen etc., alles ist vorbereitet.

Doch Mutter und Kind bekommen Fieber, »Ich bin sehr unglücklich darüber – das Kind tut uns sooo leid«,schreibt Magda an einem Dienstag, es ist der 11.10.1938. Als Datum des Klinikaustritts ist der 4. Oktober verzeichnet, die nächsten Tage verbringt die junge Familie in Wien, in der Reithlegasse 9. Dort erfährt Romy in einer Zinkwannedie Freuden des ersten Bades (Freitag, 7.10.1938), ein Professor Reuss schaut regelmäßig nach der kleinen Patientin, der Gesundheitszustand bessert sich rasch, Magda notiert weiter: »Rosmarie trinkt 6 Mahlzeiten 100 gr. Durchschnitt von mir.« Als das Kind stabil genug erscheint (»Dr. Hassnau erlaubt uns morgen zu reisen.«), verlässt Magda mit dem Neugeborenen das politisch aufgeheizte Wien. Es ist der 19. Oktober 1938, es ist Romys erste Reise in die Schönau: »Große Aufregung – Mutter muss auf die Probe – Vater bringt uns an die Bahn – Zug 20. Min. Verspätung – Vater springt noch vom fahrenden Zug ab – Rosmarie ist so brav u. schläft immer, ich stille 2 mal im Coupé – es geht alles gut. Wolf holt uns in Salzburg mit Jonny ab. Wir fahren zu Primar Wimberger – er untersucht Rosmarie genau & ist sehr zufrieden mit ihr.« In »Mariengrund« herrscht Herzklopfen, »große Freude bei den Eltern – reizender Empfang für Rosmarie«.

Dieses erste Heimkommen hat etwas von einem lebenslang leuchtenden Bild. Weihevoll, friedlich, ganz ohne Schmerz. Rosemarie wird gekrönt mit einem schlichten Kranz aus frischen Wiesenblumen »Mariengrund«, die Großeltern haben ein Gedicht verfasst: »Herzlich Willkommen«, die Tür des Kinderzimmers ist mit bäuerlichen Blumen geschmückt. Es ist ein Bild, das Romy Schneider nie gesehen hat, aber seine Violenz, sein Ernst und seine Leichtigkeit haben sie trotzdem begleitet. Später konnte sie diesen Moment ihres Lebens, dieses eigene reale Traumbild sehen, rekonstruieren, anhand der Aufzeichnungen ihrer Mutter. Das friedvolle Bild ihres Todes, die endgültige Entspannung auf ihrem Gesicht, ist jenes Bild, das dieser Sequenz am nächsten kommt. Es sind also zwei nichtvorhandene Abbilder einer millionenfach Fotografierten, einfache, unglamouröse Bilder, die in Art ihrer Entsprechung und Klarheitdas Wesentliche enthalten, nicht existierende Aufnahmen, die mehr aussagen als jedes andere Bild von ihr, zwei Bilder, die den Kreis schließen.

Baby Rosemarie und Mutter vor der Bergkulisse im Garten »Mariengrund«

Dieser heile Kokon, »Mariengrund«, in den Magda das Kind verbringt, in einer unheilgeladenen Zeit, in Kriegszeit, ist wie eine Art Postament. Die spätere Stärke, die unwirklich anmutende, grandiose Lebensleistung Romys besitzt ohne Frage hier ihre besondere Abkunft. Wer hatte in diesem kaputten Deutschland von 1938 bis 1945 oder in den Hungerjahren danach eine heile Kindheit? Privat dachte Romy Schneider oft an »meine schöne Kindheit«, posthum machten »Biografen« ein schauriges schwarzes Loch aus der Kindheit. Die zu heilen, traumländischen Bilder reizen. Selbst heute noch.

Bei Alice Schwarzer liest sich das Ankommen der kleinen Rosemarie so: »Nach vier Wochen verfrachten die Eltern, Magda Schneider und Wolf Albach-Retty, das Kind nach Berchtesgaden, in ihr Landhaus Mariengrund.« (Alice Schwarzer »Romy Schneider Mythos und Leben«/1998/Kiepenheuer & Witsch),auch sonst hat sie über das Kind nicht allzu viel zu berichten, außer ein paar Anekdoten, die sie zumeist bei Magda Schneider abgeschrieben hat.

Baby Rosemarie 1939

Der private Raum ist privilegiert, ihre Lebenswirklichkeit ist einfach. Aber diese Einfachheit in der Welt der kleinen Rosemarie ist unglaublich beseelt. Ihr erstes Staunen gilt den Märchenfiguren über ihrem Bett »eine nach der anderen« betrachtet sie,»dabei macht sie ganz große Augen und schaut ganz verwundert, als ob sie nachdenken wollte« (15.2.1939, Schwester Hedwig).Der simple Zauber dieser klaren Räume mit den Holzdielen ist ebenso Herkunft, der Urstoff des Menschen Rosemarie Albach, wie jener Schöngeist und Bilderreichtum des Innenlebens, der musisch-romantisch, träumerisch ist. Diese Verdichtung aus Schnörkeln, Farben, Poesie – schlicht und bescheiden – findet später auch ihre Entsprechung. Es gibt ein großes Behütetsein, ein funktionierendes, sicheres Netz der Familie, so gut es eben in Kriegszeiten möglich ist. Die Trennungen von Mutter und Tochter, das sind zuerst einzelne wenige Tage (11. bis 14. Dezember, Tournee »Frau am Scheideweg«) – »Habe aber schreckliche Sehnsucht nach dem Liebchen« (Magda) –, später dann Wochen. In allen biografischen Abhandlungen wird vergessen, dass es zu dieser Zeit durchaus üblich war, dass ein Kind von seinen Eltern, zeitgleich aber auch von einem Kindermädchen, seinen Großeltern, meist noch von der halben Nachbarschaft erzogen wurde. Auch wuchsen wohl die meisten deutschen Kinder des Jahrgangs 1938 fernab ihrer Väter auf, ob diese nun an der Front oder, wie im Fall des Hauses Schneider-Albach, in Filmateliers weilten, ist für den Fakt der viel zitierten Abwesenheit der Eltern völlig unerheblich. Romy hat also keineswegs in einer ungewöhnlichen, aber erst recht nicht in einer bemitleidenswerten Situation gelebt, im Gegenteil. Der Anbruch des Lebens ist ein Liebesentwurf. Einer, der dreiundvierzig Jahre wie ein Wasserzeichen mit ihr war. Selbst die Hunde im Garten – Barry, der riesige Bernhardiner und Bauxi, das winzige weiße Wollknäuel, die ihre Kindheit flankieren – würde sie später, als erwachsene Frau, immer als das i-Tüpfelchen eines glücklichen Zuhauses suchen, aber nur flüchtig finden.

Die Welt von »Mariengrund« dreht sich um Baby Rosemarie. Schwester Hedwig, die bald in kindlicher Phonetik des Wortes »Schwester« von Romy »Deda« genannt wird, trägt »unsere Prinzessin« (Deda)auf Händen, sie geht auf in ihrer Hingabe an das kleine Wesen. Sie schläft in Rosemaries Zimmer, ist toujours in ihrer Nähe. Von Anfang an verfallen am Ende alle ihrem Charme, Rosemarie ist bereits im Strampelsack mit Zwergenhäubchen und »Spielhöschen, bestickt mit Hundchens, Hühner, Entlein« (Magda) eine auratische Persönlichkeit, der man bedingungslos mit den Augen folgt. »Sehr lustig ist das Engelein auch immer in der Nacht … so von 3 – 4h in der Früh haben wir es jetzt immer sehr fidel und was kann ich machen, ich kann nur zuschauen und lachen, man kann dem süßen Lausdirndel nicht bös sein.« (9.3.1939, Hedwig)

Bereits in den Dreißigerjahren standen die Schaulustigen mit Blick über die Gartenhecke »Mariengrund«, um einmal »Filmstarleben« live zu sehen, bis 1996, bis zum Tod Magda Schneiders, fanden sich täglich Besuchertrauben am Gartentor ein, »Gestern waren eine Menge Zaungäste hier, mit denen unterhält sie sich prächtig, sie lacht und winkt und spuckt, so daß die Leute hellauf lachen …«, schreibt Schwester Hedwig am 19. August 1939 über Rosemarie.

»Heute ist sie schon so 2m ganz alleine gelaufen auf einmal fängt sie an zu stolpern u. plumps liegt sie am Boden u. in einer Sekunde steht sie schon wieder. Sie ist so süß wenn sie so im Gras herumkugelt nur muß ich da recht achtgeben im Nu hätte sie den Mund voll Gras gestopft sie ist so flink und lebhaft … Am Abend wenn sie müde wird dann ruft sie immer ma – ma – ma, pa – pa – pa, grad als wollte sie Ihnen Gute Nacht sagen.« (5.7.1939)

Die Psychologie spricht von Deprivation, lateinisch deprivare, bedeutet es »berauben«, etwa der Abwesenheit der Mutter, der Abwesenheit des Vaters. Nach diesem Mangel und Entzug in der Kindheitkommt es häufig zu Symptomen wie Angst, Depression, Schuldgefühlen oder exzessiven Liebesansprüchen. Man kann nicht negieren, dass ihre privaten Intentionen dahingehend auffällig waren. Die Textur ihres Lebensfadens ist geteilt, hochverletzlich und zart, gleichzeitig stark und unzerstörbar. Sie bekommt die ungeteilte Aufmerksamkeit aller, die Liebe und Wärme des jeweils Anwesenden, zwischen den Drehpausen auch die ihrer Mutter, aber sie verliert diese geliebten Menschen immer wieder. »An dem Tag, wo Du fortgefahren bist und mir solange nachgewunken hast …«, schreibt Rosemarie Albach zehnjährig voller Sehnsucht ihrer Mutter hinterher. Später, als Romy Schneider selber von Film zu Film, von Rolle zu Rolle hetzt, erlebt sie diesen Zwiespalt ihren eigenen Kindern gegenüber, mit ebenso großen Schuldgefühlen wie einst ihre Mutter.

»Oma und Opa Schneider« sind wie die immer anwesenden Schutzheiligen »Mariengrunds«, Magdas Eltern vergöttern ihr erstes Enkelkind, widmen ihm einen Großteil ihrer Zeit, Romy geht also von Hand zu Hand. Die Berichte Dedas und Magdas sind von einer großen Faszination für »diese kleine, wilde, zornige, süße Person« (Schwester Hedwig), »sie ist zauberhaft, so zärtlich, so süß & lustig und unbeschreiblich lebhaft. Sie schnellt im Bett herum wie ein Fisch«. (Magda) Aber »Mausi«, wie Magda das Kind nun häufig nennt (auch ein »Romi« mit kurzem »i« taucht bereits am 9. November 1938 in Magdas Babyfototagebuch erstmalig auf),weiß bereits mit wenigen Wochen, was sie will und setzt dies auch unter allen Umständen durch. Schwester Hedwig: »Sie benimmt sich wirklich wie zwei Lausbuben.«

Manchmal ist auch Wolf auf »Mariengrund«, oft nur für einen einzigen Tag: »Am 18. Mai besuchte uns auf 1 Tag der Pappi« (Magda), doch wenn der Papi kommt, macht Rosemarie schon mal »›ein Schnoferl‹, denn sie hat ja so lange keinen Mann gesehen …«, gelegentlich wagt auch er den Ausflug in die nicht für ihn gemachte Welt, steht überraschend mit einem Auerhahn in der Schlafzimmertür. »Mausi ist aber gegen Männer sehr ablehnend. Sie erkennt ihn natürlich nicht und weint gleich … früh um 8h als wir beide im großen blauen Bett hoppsassa machten.« (Magda)Der schöne Papi, der eigentlich ein »homme à femmes« ist, lebt episodisch die Augenblicke eines Vaters, gibt sich erdenkliche Mühe, solange er sich jeglicher Verantwortung entziehen kann.Sein prächtiger Humor, den er seiner Tochter vererbt, überdeckt seine Unbeholfenheit, aber mehr noch seinen bereits vollzogenen Rückzug. Die Nachrichten, die Wolf Magda sendet, wenn er allein in Schönau ist, drehen sich um Rosemarie und die Jagd: »Heute morgen habe ich der Schwester beim Toilettemachen unserer kleinen Erzherzogin geholfen! Ich glaube es ist leichter mit einem bengalischen Königstiger, der drei Wochen gehungert hat, fertig zu werden, wie mit Deiner Tochter!«

Mit schönem Wortgeklingel hält W.A.R. den Schattenriss einer Familie am Leben, für ihn bereits eine Parallelwelt, in die er ein- und austreten kann, wie er will. Unterschrieben ist sein Brief mit: »Immer, Immer Dein Wolf … Goldig Geliebtes!«, allerdings nutzt er die Gelegenheit dieser Stunden, verführt das Kindermädchen, dieses wiederum wird anschließend aus Schamlebenslang einen Komplex Magda Schneider gegenüber hegen.

»Mariengrund«, 1935

Mit kurzer Lederhose und Gamsbarthut, trotzdem unnachahmlich elegant, so steigt Wolf Albach-Retty am liebsten auf die Berge, frönt seinem blutigen »Sport«. Später, aber wohl ausschließlich in Erinnerungen, wird es gemeinsame Momente gegeben haben, der Sonntagspappy, der während dieser kurzen Heimspiele eher als ein Possenreißer als ein erziehender Vater in Erscheinung tritt – »…wenn der Pappa spuckt, lacht sie und freut sich schrecklich« (Deda) –, erinnerte sich seinerzeit auch daran, wie er die Tochter in Begleitung seiner Jagdfreunde in einen Rucksack steckte und mit dem Fahrrad in den Wald fuhr. Das inzwischen legendäre Foto »Romy Schneider im Jagdrucksack ihres Vaters« entstammt einer ganzen Serie, allerdings offenbart der Turnus der Bilder, dass Herr Albach auf »Mariengrund« immer schön im Kreis fuhr. So wird es sich wohl eher um ein paar Fahrradrunden für die Kleine auf dem Grundstück gehandelt haben, denn dass er sich auf der Jagd mit einem Kleinkind belastet hat, ist mehr als unwahrscheinlich.

Der Tochter selbst fehlte die veritable Erinnerung an diese seltenen Tage »Mami, Pappi, u. Romy«, weil sie zu klein war. Die Fotoschüsse sind elementar und lyrisch, ihre Momente sind fraglos rar. Erst im März 1963, vierundzwanzigjährig, trifft Romy durch ein Arrangement des Filmteams der Otto Preminger Produktion »Der Kardinal«, in Wien am Rande der Dreharbeiten im »Café Landtmann«, ihre beiden Eltern wieder: »Das ist das erste Mal, dass ich meine Eltern zusammen sehe.« Surreal, fast gemäldehaft wirken die wenigen Bildstreifen vom Juni 1939, die Vater und Tochter zeigen. Wie in unwirklichen Traumbildern steht Wolf Albach-Retty unter den Sommerbäumen »Mariengrund«, mit seinem glücklichsten Lächeln hält er die kleine Romy auf dem Arm. Auch die Fotografien ›Mutter, Vater, Kind‹ inmitten der Margeritenwiese wirken wie eine Illusion, wie arkadische Standbilder der Sehnsucht. Nur diese ganz frühen Kindheitsszenen erzählen von der Anwesenheit des Vaters. Als fände man in diesen Rückblenden tatsächlich die Zeit, Ostern 1940, Romy, in einem kleinen weißen Wollmantel, Albach-Retty zupft am Kind, legt für das Foto ihre blonden Locken. Man sieht Magda, die Wiener Großeltern und im Hintergrund das Kindermädchen in der Schwesterntracht.

Hier lassen sich die Bruchstücke zusammenfügen, es sind dieselben Bilder, die Romy Schneider als junges Mädchen, als erwachsene Frau im Kopf hatte, wenn sie an ihre Kindheit dachte. Es sind dieselben Bilder, die sie sich im größten Lampenfieber, das es für sie gab, auf Theaterboden in Frankreich etwa, an den Spiegel ihrer Garderobe steckte oder einsam, fremd und »lonely« im kalten Hollywood von 1963, zu Zeiten der Kennedy-Tragödie, als sie während der Dreharbeiten von »Good Neighbor Sam«/ »Leih mir Deinen Mann«/1963 einen Luxusbungalow am North Wetherly Drive in Los Angeles bewohnte.

1941, am 21. Juni, kommt in Wien Rosemaries Bruder Wolf-Dieter zur Welt. Magda und Wolf beugen sich im Billrothkrankenhaus staunend und stolz über ihren Sohn, doch die Fotos täuschen, bereits hier kriselt die Ehe, Magda kennt längst die Namen ihrer Kolleginnen, eine beträchtliche Sammlung kinderloser Filmschönheiten, mit denen Wolf deutlich mehr anfangen kannals mit seinen beiden kleinen Kindern. Magda leidet, und für sie haben »die fünf schrecklichsten Jahre meines Lebens« längst begonnen.

Sie bringt ihren Sohn nach »Mariengrund«, einer Freundin schreibt sie, »wie glücklich ich über mein Pärchen bin«. Weniger glücklich scheint erst einmal Rosemarie. Auf einem Foto der freudigen Ankunft ihres Bruders, neben dem strahlenden Gesicht ihrer Mutter und dem Neugeborenen, erschrickt man über ihr Unglücklichsein. Ihr fragender, unfroher Blick direkt in das Objektiv der Kamera sprengt das Foto, zeigt ihre Angst. Dieses auch einsame Kind ist weitaus mehr: Sie ist der geborene Mittelpunkt. Kein vernachlässigtes Kind, das endlich wahrgenommen werden will, sondern ein Kind, das ständig und immer: alleinselig machender Mittelpunkt ist und sein wird.

Sie möchte nichts und niemanden teilen, in den nächsten Jahren nutzt »das kleine Zornbingerl« (wie Deda Romy manchmal liebevoll nennt) ihre Vorherrschaft unbarmherzig aus, dirigiert den kleinen Wolfi wie es ihr gefällt und geht gar nicht zimperlich mit dem fast drei Jahre Jüngeren um. Dieses Selbstbild von sich nimmt sie mit, diese Herrschaft sozusagen, die über den Mann. Sie war nie ein Mädchen im herkömmlichen Sinne, sie verströmt schon hier sich selbst, sie hat von Anfang an alle Fäden in der Hand. Bei ihr gibt es nichts Ungefähres, sie ist autark, couragiert und selbst in ihrem präsissihaften Prinzessinnenkleid, einem blauen bajuwarischen Dirndl, herausgeputzt wie eine kleine,liebliche Elfe mit Blumen im Haar, wirkt sie eher burschikos und sehr tough. Ihr Selbstverständnis ist noch dasselbe, als sie etwa später in ihren wichtigsten Filmen in Frankreich reihenweise ihre männlichen Drehpartner verunsichert, in der Arbeit mit den Regisseuren Claude Sautet und Andrej Zulawski, Machos wie Yves Montand zum Beispiel, oder Fabio Testi, mit der ihr eigenen deftigen Ironie und mit leisem Spott destabilisiert.

Romy mit den Großeltern Maria und Franz Xaver Schneider auf »Mariengrund«

Beide Kinder sind die Regenten eines Paradieses, sie laufen nackt und sonnenverbrannt durch riesige Blumenwiesen »Mariengrund«, sie leben fast anarchisch eine absolute Freiheit, bewegen sich traumwandlerisch zwischen den Elementen. Außerhalb dieses Elysiums wütet Hitlers barbarischer Krieg. Geerdet und sinnlich ist diese Welt, das Gedächtnis dieses Friedensist für immer im Gesicht Romy Schneiders. Selbst im geschundenen Gesicht bleibt ein Überbleibsel dieses Friedens.

Romy mit den Großeltern Rosa Albach–Retty und Karl Albach

Wasser ist eine frühe Allegorie. In ihren wichtigsten Filmen taucht sie daraus wieder auf, phönixhaft aufsteigend, wie etwa 1968 unter Jacques Deray »Der Swimmingpool«, oder 1961, als sinnlich perlend Wassertropfen ihre schöne Rückenlinie herabrinnen und Luchino Viscontis atemberaubende Kamerafahrt in »Boccaccio 70« die neue Romy zeigt. Anfang der Vierzigerjahre existiert auf »Mariengrund« ein Alpinum aus Steinen, Gebirgspflanzen und Wasser, der Brunnen an der Hecke, mit dem immer fließenden Quellwasser (den Brunnenkopf ziert das Konterfei ihres Großvaters Xaver), wird ebenso zum Ort ihrer frühen Spiele. Mitte der Fünfzigerjahre werden hier ganze Fotostrecken für Homestories des jungen Filmstars Romy produziert.

Die Nahaufnahmen der Kindheit bezeugen ihre frühe Anmut, sie löst etwas aus, sie beherrscht das Bild – une belle belle petite Rosemarie. Sie, die bereits eine extreme Aufmerksamkeit gewohnt ist, findet Anregung und Bleibe in der Welt der Maskierung, der Lust des Verkleidens, der Geschichten, des Inszenierens, des sich Betrachtenlassens, des Betrachtens. Der Taumel durch die Schönheit der Bilder, wenn wir sie anschauen und sie nach all der Zeit fast blutvoll finden, wie in einem Riss der Zeit. Was wir sehen, das war einst ihr realer Taumel durch ein heiles, fast pastorales Land. Romy reflektiert alles. Sie beobachtet genau die Menschen um sie herum, die Gesichter. Die der Ankommenden, der Bleibenden, der Vorübergehenden, die der Abfahrenden.

Die Kindheit, die bisher selten betrachtet wurde, hinterließ gewaltige Bilder. Die vielleicht ikonischsten dieser Zeit: Rosemarie mit einer Rose, leuchtend, in Farbe, beim Staunen und dann dieses Sommerbild, das ganz für ihre Kindheit steht, die kleine Romy, in der Weite einer Gänseblümchenwiese, zwischen Löwenzahn und Berghängen, unter einer riesigen weißen Filmwolke, strahlend und blond in einem bunten Dirndl mit weißer Schürze.

Ihre Einsamkeit ist nicht die Einsamkeit der anderen. Sie lebt den immanenten Widerspruch. Sie kann nicht allein sein, ist aber allein am glücklichsten. Betrachtet man Fotos ihres Lebens, etwa jene der großen Tische mit vielen Menschen, so erscheint sie nicht selten, trotz und inmitten vieler Personen um sie herum, wie mit einem Zirkel gezogen, in einem Kreis und allein. Es ist eine irgendwie mitgebrachte Fremdheit, ein Abseits … das sie in Sekunden ganz traurig, ganz glücklich machen kann.

Auch in »Mariengrund« dreht sich oft eine ganze Welt um »das hübscheste Kind von Berchtesgaden«, das manchmal mit einem einzigen Lächeln seinen gesamten »Hofstaat« regiert. Im Garten, rings um den Swimmingpool verteilt, liegt der Sonntagsbesuch. Die »kleine Königin« beim Sonnenbaden, eine etwa sechsjährige Romy, die den Rummel um sie herum huldvoll genießt, als alle restlos bemüht sind, den Liegestuhl, in dem sieliegt, zu reparieren. In Momenten wie diesenerfährt Rosemarie, das Kind, dass sie mit einem Blick, einem Augenaufschlag, die Dinge, die Menschen um sie herum manipulieren kann. Mit kindlicher Weisheit entdeckt sie, dass sie eher die Erwachsenen meint, auf den Fotos inmitten einer Kinderschar ist sie hingegen verstummt und leidet irgendwie. Betrachtet man jene Fotos, die das Kind Rosemarie in einer Gruppe zeigen, so sieht man eine gewisse Art von Traurigkeit, als Teil der Menge fühlt sie Schmerz, wartet auf Erlösung, was bei ihr ungeteilte Aufmerksamkeit bedeutet. Ein einziges Mal in ihrem Leben wird sie auf diese, ihre exzessive Erwartung, auf die von ihr eingeforderte ungeteilte, absolute Hingabe treffen, diese Liebe hält bis an ihr Lebensende. Es ist der Moment, als Rosemarie Albach einer Kamera begegnet.

In der Anwesenheit, gleichermaßen in der Abwesenheit ihrer Eltern, ist Entscheidendes im Leben des Kindes Rosemarie passiert. Unbewusst zielsicher wandelt sie zwischen den offenen Schubladen ihrer Mutter, die ganze Meere von Fotos vor ihr ausschütten, zwischen Schuhen, Kleidern, Filmstarutensilien und den fast zukunftsgeladenen Luftspiegelungen aus Traumbildern, die über der Kindheit liegen. Sie sitzt allein vor dem dreitürigen himmelblauen Schminktisch im Schlafzimmer ihrer Mutter, bemalt ihr Kindergesicht.

»Ich bin gekommen, da ist sie schon in die Schul gegangen. Zu dem Zeitpunkt haben die Kinder noch in einem Zimmer geschlafen, die Schiebetür zu meinem Zimmer stand immer auf«, erinnert sich Trude, das zweite Kindermädchen im Haus »Mariengrund«. »Sie war ein sehr zierliches Kind, ich hab ihr immer ein Kranzerl ins Haar geflochten, bei ihr sind dann immer so liebe Lockerln an der Seite rausgekommen, die Magda war ganz begeistert von der Frisur. Die Augen waren quicklebendig und voller Schalk. Die Romy hat immer irgend was vorgehabt. Einmal bin ich ins Zimmer gekommen, da hat sie grad kräftig in den Fenstervorhang geschnäuzt, ich musste so lachen, aber trotzdem schimpfen. Es waren zwei herrliche Kinder! Den Vater hab ich nie gesehen. Romy hat nie von ihm gesprochen. Die Mami war die Hauptperson, die Mami war das Wichtigste in ihrem Leben. Die Freude auf die Mami war das Größte. Sie haben den reinsten Tanz aufgeführt: ›Die Mami kommt, die Mami kommt! Heut kommt die Mami!‹ Der Wolfi und die Romy hatten immer gleiche Kleider, gleiche Hüte. Wenn die Mami da war, haben wir uns die Romy beim Baden geteilt, sie wurde in eine Blechwanne gesetzt und abgeschrubbt, aus großen Bademänteln haben wir kleine gemacht, mit Kapuze … Abendgebet war immer!… In diesem schönen Garten, in diesem schönen Haus aufzuwachsen, mit Großeltern, einem Kindermädchen … ich seh’ sie noch, auf den Barry, den großen Bernhardiner, sind sie draufgekraxelt und geritten, mit dem Barry konnten sie alles machen. Ich erinnere mich, damals war der große Speicher, und da waren jede Menge Bilder, Schachteln voller Fotos. Und da hat sie manchmal gern gekramt. ›Das ist die Mami!‹ Wenn sie ihren Vater sah, keine Reaktion … Ich war immer hinter ihr her, dass sie ja nicht gar zu viel aus den Schränken ihrer Mutter ausräumte, all das Zeug, was sie zum Verkleiden brauchte. Später ihr Sohn David war ihr ganz ähnlich. Ein richtiger Treibauf, aber köstlich, er war wie die Romy vom Temperament. Er ist oft bei uns im Schwimmbad geschwommen, einmal waren wir auf dem Dachboden, da stand ein alter Koffer. ›Was ist denn dadrin in dem Koffer?‹ fragte David neugierig. Als wir reinschauten, fanden wir für ihn ein Winnetou-Kostüm. Abends rief Magda an: ›Der David zieht das gar nicht mehr aus, ich glaub, der geht sogar schlafen damit!‹ «

Dieses frühe Bild von ihr, Rosemarie, das Kind, das Mädchen, geschminkt, im Star-Look der Mutter auf einem ausgetretenen Kuhweg, auf dem Weg ins Kino, es ist das expressivste, das am schärfsten umrissene, das verräterischste Bild von ihr, eine Art Wegmarke. Alles liegt auf einer Linie, das Haus ihrer Kindheit und das Kino, beides elementare Schutzräume. Lebenslang wird sie diese einfache Gerade suchen (und die Liebe am Wege). Rosemarie, dieses träumende Kind, das »stimmungsmäßig immer gut drauf war« (Trudi), überzeichnet die Starkarten ihrer Mutter mit roten Kussmündern, skurril anmutend ist, dass sie es ist, die Verehrer, die Zaungäste ihrer Star-Eltern im Garten »Mariengrund« empfängt, freundlich lächelnd für die Erinnerungsfotos von Frau X und Herrn Y posiert, von diesen Leuten bereits als kleiner Star angehimmelt wird. Anschließend geht sie Hand in Hand mit Sissy, ihrer ersten und engen Schulfreundin, ins »Kino-Wunderland«, über die Welt des Zelluloids und seine Gesichter redet sie ohne Punkt und Komma: »Mit roten Backen sind wir dann wieder rausgekommen aus dem Kino und haben bis tief in die Nacht den ganzen Film erzählt in Magdas Himmelbett, bis wir einschliefen.« Und Sissy erinnert sich an das Spiel der Freundin, das Himmelbett war »wie ein Schoß für sie«, sagt sie. Und die erste Bühne.Großvater und Großmutter, Wolfi und Sissy waren die staunenden Gäste im großen Theatergarten »Mariengrund«, bis Romy wieder ausrief: »Geh’n ma, geh’n ma ins Kino!«

Das blaue Himmelbett bezeichnet Sissy als den »Schauplatz unserer Kindheit«, sie erinnert sich: »Wenn die Mutter nicht da war, haben wir oft in dem Bett geschlafen. Das war ihr kleines Reich. Sie war dann lieber in dem Schlafzimmer ihrer Mutter, mit dem Himmelbett und dem Schminktisch.« Und schon damals existiert das absolute Bedürfnis der Ernsthaftigkeit einer Freundschaft. Wenn sie an jemanden glaubte, dann wollte sie alles restlos teilen, wollte des anderen ganz sicher sein. Sissy: »Romy hat immer die Zweisamkeit gesucht – nicht eine große Gruppe, sondern die Zweisamkeit. Und in der Zweisamkeit ist sie dann aufgegangen – mit Späßen und Spiel. Mit mehreren zusammen, das wollte sie nie. Wir waren eigentlich immer allein. Der Wolfi manchmal … Sie wollte eigentlich immer nur eine Person – dann wurde immer Theater gespielt.« Sissy über Romys damaliges Äußeres: »Faszinierend an ihr waren ihre Haare. Der Haaransatz, sie hatte eine leichte Naturwelle. Und die Augen – die schönen Augen hat sie immer gehabt. Romy war immer adrett gekleidet, salzburgerisch. Sie war eitel. Als Kind war sie eitler als dann später: … Kompliziert hat sie dann Frankreich wahrscheinlich … ein bisserl gemacht.«

Der Film und der Tod nimmt ihr die geliebten Menschen – 1951 stirbt ihre Oma Maria Schneider, die Kindermädchen wechseln. Ein Foto gibt ganz genau Auskunft, was ihr fehlt. Auf einem Kinderfoto »Mariengrund« sieht man Rosemarie seltsam verzaubert, romantisiert, vielleicht sechsjährig, mit einem Schwärmen im Gesicht, da hatte der Sonntagsbesuch, ein Soldat, sein Mädchen geküsst. Das hat sie scheinbar unendlich vermisst, die Bilder der Liebe im Leben.

3

DIE BRANDSTIFTERIN

Siebzig Jahre und achtzig Jahre später, jeweils zu medialen Großereignissen, da ist das »schönste Kind von Berchtesgaden«, »die schönste Prinzessin der Welt« (David), »das schönste Gesicht ihrer Zeit«, da ist die »Schauspielerin des Jahrhunderts« (»Le Parisien«/1999), Romy Schneider, längst Jahrzehnte tot, tritt eine Art Brandstifterin auf den Plan. Die Autorin Alice Schwarzer. Sie wird keinerlei Probleme haben, Romy Schneiders Mutter wehzutun, Romy Schneider wehzutun (»und es sollte doch wenigstens nur in dieser Stunde gewesen sein - - -« hatte Romy Schneider in Anspielung auf die Schmerzen ihrer Geburt an ihre Mutter geschrieben), sie hat keine Probleme, die Toten zu verraten.

»Meine Mutter hatte ein Verhältnis mit Hitler«, in Variationtönt die Märchenfrau von »Bild«, punktgenau zu runden Geburtstagen – deklamatorisch, ja ganz und gar marktschreierisch, zumeist via »Bild« über die beiden toten Stars. Neben der »Bild«-Berichterstattung, der Dauerpräsenz auf den Talkshow-Sofas der Republik, aber auch als gern gesehener Gast und Quiz-Füchsin im Fernsehen ist Alice Schwarzer dem bundesdeutschen Publikum vor allem als Herausgeberin der »Emma« und als selbst ernannte und streitbare Expertin in Sachen Frauenbewegung in Erinnerung.

Die Königin der Deutungshoheit, die moralische Instanz des Landes, schwer behängt mit allen Ehrungen der Republik, die möglich waren, »Bundesverdienstkreuz am Bande« (1996), »Bundesverdienstkreuz Erster Klasse« (2005), usw. … bis zum »Bambi« (2004), einem Film- und Medienpreis, den Romy Schneider, selbst nach 58 Filmen, nur von Weitem zu sehen bekam, stolperte trotz (Bundes)Krone. Sie fiel tief, aber bereits noch im freien Fall stellt sie mit schrillem Ruf sicher, dass sie das »Opfer« sei, macht »die Anderen« verantwortlich, wer auch immer das ist.

In einem Schweizer Depot ruhten Schwarzers Millionen. Laut Schweizer »Sonntagszeitung« hatte die Frauenrechtlerin zuletzt einige Millionen bei einer Privatbank angelegt. Irgendwann, nachdem Selbstbezichtigung und Panik in illustren Verdienstordenskreisen die Runde machten, erstattete auch sie Selbstanzeige. Die in Rankinglisten des »Cicero« (Magazin für politische Kultur) oft zur »wichtigsten weiblichen Intellektuellen« der BRD Erhobene, zahlte 200.000 Euro Steuern plus Säumnisgebühren für zehn Jahre nicht versteuerter Zinsen nach.

Der Star der Feminismus-Szene war jahrzehntelang Protegé der linken »Tageszeitung«, trotzdem kommentiert das Blatt gleich nach Bekanntwerden der Vorwürfe: »Alice Schwarzer ist kein Opfer. Sie ist die reichste Feministin Deutschlands. Sie hat die Hybris der Reichen an den Tag gelegt. Und sie hat betrogen. Uns alle« und zieht das Fazit: »Alice Schwarzer ist eine Steuerbetrügerin größeren Ausmaßes.« (Alice Schwarzer und die Steuer – Das privilegierte Opfer, 9.2.2014) Das Amtsgericht Köln erließ 2016 Strafbefehl gegen sie, Alice Schwarzer ist wegen Steuerbetruges vorbestraft.

Nun ist sie wieder da, steht mit erhobenem Zeigefinger und deutet auf andere, was in genauerem Sinne ja ein irgendwie hochgradig paradoxer Akt ist. Erschreckend peinlich ist nicht nur die Tatsache, dass sie seit den 1980er Jahren ein Schweizer Konto besitzt, mindestens genau so peinlich ist, dass sie diese Straftat zu einer Steuerflucht aus politischen Gründen ummünzte, da die »Hatz« auf sie zu groß wurde. Die »taz« schrieb dazu 2016: »Schwarzer schreckt also nicht davor zurück, sich als politisch Verfolgte aufzuplustern – und sich damit implizit mit den Opfern im Dritten Reich zu vergleichen.«

Was sie selbst betrifft, ist sie ausgesprochen dünnhäutig, übersensibel. Alice Schwarzer ist zudem auch noch fassungslos, dass »Der Spiegel« tatsächlich über ihre Steuerflucht berichtet, während sie sehr viel Empathie für sich selbst aufbringt, vermutet sie doch glatt politische Interessen und wittert eine Medienkampagne gegen sie. Sie reagiert, wie gehabt, mit Angriffslust und den bekannten Denkmustern, nennt es »Rufmord, »Denunziation«, »Dammbruch«, »Persönlichkeitsverletzung«.

Die Frau, die sich mit dem »Rufmord« anderer, mit schwersten Lebensbildverzerrungen Prominenterin die pralle Hitze der Scheinwerfer stellte und gar nicht genug bekommen konnte, echauffiert sich in großem, larmoyanten Wehklagen allen Ernstes darüber, dass über ihren Betrug berichtet wird? Die Berichterstattung des »Spiegel« nennt sie »illegal«.

Persönlichkeitsrechte bei anderen scheinen für sie schlicht nicht zu existieren. Die allen Menschen zustehenden postmortalen Persönlichkeitsrechte, so auch die Magda Schneiders, stellte sie über ihre Rechtsverteidigung sehr infrage. Dieser Schutz bewahrt den Verstorbenen vor wahrheitswidrigen Entstellungen seines Lebens- und Charakterbildes (BGHZ 50,133,NJW 1968, 1773 – Mephisto). Der postmortale Persönlichkeitsschutz verliert erst an Bedeutung, wenn das Bild des Verstorbenen verblasst ist und die Erinnerung an ihn erlischt. Das war bei Magda Schneider nicht der Fall.

So wie es hunderte »Freunde« des einsamen Weltstars Romy Schneider gibt, die in der Todesnacht vorbeischauten, die in der letzten Nacht mit dem Star telefonierten, genau so erweiterte sich der Kreis der »engsten Freunde« nach dem Tod ins Unermessliche. Zu Lebzeiten wäre sie glücklich gewesen über so viele Kümmerer, über so viel Nähe. Und wie sie sie alle verstanden haben.

Zur Ehrenrettung der Alice Schwarzer muss man sagen, sie hat nie behauptet, eine enge Freundin des Stars gewesen zu sein, wie das andere taten. Aber sie empfindet sich noch nach über vierzig Jahren ihrer Stundenbekanntschaft mit Romy Schneider als deren Medium, genau genommen als Zwischenträger des Ungesagten. Immer wieder trat sie als Gedankenleserin, Vorkämpferin der Transkommunikation, als anerkannte Kaffeesatzleseexpertin in dafür besonders empfänglichen Medien auf.

Seit dem Erscheinen ihres Werkes »Romy Schneider – Mythos und Leben«/1998/Kiepenheuer & Witsch verbreitet sie teilweise Fakten über Romy Schneider und ihre Familie, die ihrer überbordenden Fantasie entspringen, Romy Schneider ist ihr Thema geworden, als gehöre sie ihr, als sei ROMY ein Stück von Alice.

Die Phantasmen, die Dogmen ihrer Schrift sind schal und platt, es handelt sich bestenfalls um Kitsch, der erst durch den Brandbeschleuniger der Provokation und Sensation verkäuflich wird. Von Romy hat sie möglicherweise nur marginal etwas verstanden, die Erkenntnisse sind schlicht und viel zu oft abgeschrieben. Romy wird ihr Fetisch! Alle feministischen Themenkomplexe kann Alice am Beispiel des Stars ausbreiten, diskutieren, abarbeiten. Missbrauch, die Unterdrückung der Frau, das Patriarchat, nichts davon trifft auf Romy Schneider zu, aber egal! Es ist Alices Thema, und um das an die Frau und vor allem an den Mann zu bringen, braucht sie und benutzt sie diesen fremden Nimbus, dieses zarte (starke!) Menschenkind mit seinem Feenstaub, seine Provenienz. Romy Schneider trug den Strahlenkranz vor allem in den Siebzigerjahren auf dem Kopf, nicht immer glücklich, so wie es hätte sein können, also ist es ideal für die Feministin, sich gerade an ihr abzuarbeiten, an einer Erfolgreichen, die mit ihrem Unglück durch alle Gazetten Europas gereicht wurde. Sie ist die ideale Romy-Versteherin. Was für eine Narretei, so wird die Antifeministin Romy Schneider paradoxerweise für feministische Thesen der 1970er Jahre hingestellt. Die ganz und gar freie Frau, Romy Schneider, wird zu einem verlogenen Andachtsbild Schwarzers. Da das Bild nie in einen Rahmen passt, das Bild irgendwie »lebt«, muss Schwarzer ständig schneiden, korrigieren, auffrischen, wenden.

Im Allgemeinen ist von den Toten kein Einspruch, keine Einstweilige Verfügung zu erwarten, so wurde der Bart des Surrogats immer länger, die Feministin strickte immer weiter an ihrer Idee, setzte immer noch einen drauf. Den Kulminationspunkt erreichte Schwarzer im Jahr 2018! Ihr Pfandstückist jeweils das ominöse Tonband. Ein wundersames Ding, das immer gerade dann Ungeheuerliches in die Welt schreit, wenn es verstummt, wenn es (kunstvoll) angehalten ist. Alice hält den Gral der Gaukelei und fixen Traumgesichter fest in der Hand, wirft die »Maschine« an. Das Ding könnte eigentlich alles sagen, vorausgesetzt es wird (theatralisch genug) angehalten. Wundersam ist auch, je mehr Jahre ins Land gehen, desto mehr will es uns erzählen, das Ding, desto genauer, desto dramatischer wird alles. Frappierend und grandios zugleich!

So trug es sich zu, dass der 80. Geburtstag der großen Legende, der Jahrhundertschauspielerin Romy Schneider, in den Medien der Bundesrepublik Deutschland zu einem Alice-Schwarzer-Enthüllungsfestival verkam und auch gefeiert wurde! Alle machten mit, von »stern« bis »Brigitte«. Romy Schneider wurde zu Ehren ihres Geburtstages auf Adolf Hitler reduziert. Die Mutter, obwohl die gar keinen Geburtstag hat, gleich mit! Das heißt, obwohl die Tochter Geburtstag hat, ist die Mutter das Epizentrum der medialen Aufmerksamkeit. Das muss man erst einmal hinbekommen. Die Scharfmacherin des öffentlich-rechtlichen Fernsehens verteilt Halluzinogene, und die koinzidenten Medien der Bundesrepublik schlucken das und sprühen Funken.

Wenn Romy Schneider hörbar im Mitschnitt des Bandes mitteilt: »Da ist nichts, da gibt es nichts zu sagen«, wortwörtlich: »ich kann das nicht bestätigen« (»Ein Abend mit Romy«/arte/2018), dann hat das Mediumwas im Hinterkopf. Dann hagelt’s die Transformation, dann rattert es im Ätherkanal, mitten aus dem Reich der Parawissenschaften: »Romy dachte sich wohl … Romy glaubte …« Weiß Schwarzer überhaupt, was für ein Schatz sie ist? Welche übernatürlichen Fähigkeiten sie ihr Eigen nennen darf?