6,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Goldmann Verlag

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

Mit dem Kauf dieses Buches spendest Du 1€ an nuruWomen e.V.!

Als Sara Nuru mit 19 Jahren als erste dunkelhäutige Kandidatin die Castingshow »Germany's Next Topmodel« gewinnt, steht sie plötzlich im Scheinwerferlicht, es folgen Jobangebote und Reisen um die Welt. Sara ist dankbar für die Chancen und den Erfolg, doch nach einigen Jahren beginnt die Tochter äthiopischer Einwanderer ihren Weg zu hinterfragen. Die Suche nach ihren Wurzeln führt sie immer wieder nach Äthiopien, wo sie als Botschafterin für »Menschen für Menschen« tätig ist. Durch die Gespräche mit den vielen starken Frauen dort findet auch Sara den Mut, ihren eigenen Weg zu gehen und sich von den Erwartungen anderer zu befreien. Schließlich gründet sie mit ihrer Schwester Sali ein Social Business, nuruCoffee, und einen Verein, nuruWomen. Mit Mikrokrediten ermöglichen sie äthiopischen Frauen ein selbstbestimmtes Leben, eröffnen im Land ihrer Familie neue Perspektiven und können so etwas von dem zurückgeben, das ihre Eltern ihnen in der neuen Heimat Deutschland ermöglicht haben.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 364

Veröffentlichungsjahr: 2019

Ähnliche

Das Buch

Sara Nuru ist Tochter äthiopischer Einwanderer und wächst in Bayern in einfachen Verhältnissen auf. Mit 19 Jahren gewinnt sie als erste dunkelhäutige Kandidatin die Castingshow Germany’s Next Topmodel. Seitdem steht sie im Scheinwerferlicht, Jobangebote und Reisen um die Welt folgen. Doch nach einigen Jahren beginnt sie ihren Weg zu hinterfragen. Die Suche nach ihren Wurzeln führt Sara immer wieder nach Äthiopien, dem Heimatland ihrer Eltern – und des Kaffees. Durch viele Gespräche mit den Frauen vor Ort findet schließlich auch Sara den Mut, sich von den Erwartungen anderer zu befreien. Sie gründet mit ihrer Schwester Sali ein Social Business, nuruCoffee, und einen Verein, nuruWomen. Mithilfe von Mikrokrediten ermöglichen sie äthiopischen Frauen ein selbstbestimmtes Leben und können so etwas von dem zurückgeben, das ihre Eltern ihnen in der neuen Heimat Deutschland ermöglicht haben.

Eine Geschichte über Integration, die Suche nach Identität und das Erwachsenwerden einer selbstbewussten jungen Frau, die ihren eigenen Weg gefunden hat.

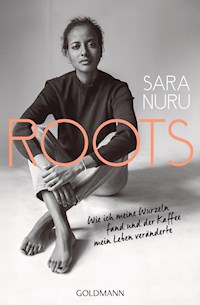

SARANURU

mit Sarah Borufka

ROOTS

Wie ich meine Wurzeln fand und der Kaffee mein Leben veränderte

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.Originalausgabe November 2019

Copyright © 2019 by Wilhelm Goldmann Verlag, München,in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München

Covergestaltung: UNO Werbeagentur, München,

unter Verwendung eines Fotos von © Puria Safary

Copyright der Fotos im Innenteil: © privat, © Immo Fuchs und © Menschen für Menschen (Foto der alten Schule auf S.4: © Rainer Kwiotek).

Lektorat: Doreen Fröhlich

DF • Herstellung: KW

Satz: Vornehm Mediengestaltung GmbH, München

ISBN 978-3-641-25268-7V002

www.goldmann-verlag.de

Für dich, für mich, für uns.

»Schaue nie auf die, denen es besser geht, sondern auf die, die noch weniger haben als du, und sei dankbar für das, was du hast.«

Mulu Nuru

Inhaltsverzeichnis

Vorwort

Die Seifenblase, in der wir leben

»Das erste schwarze Baby von Erding«

Mit einem Koffer nach Deutschland

Ein Haus voller Frauen

Mutig wider Willen

Germany’s next Topmodel?!

Überholspur

Mein Jahr der Rebellion

»Charitylady«

Etwas, das zählt

Kaffee und mein neues Leben als Gründerin

Frauen helfen, sich selbst zu helfen

Nachwort: Gesehen werden

Danksagung

Unsere Vision

Bildteil

Vorwort

Ich habe lange mit mir gehadert, bis ich bereit war, ein Buch zu schreiben. Worüber soll ich, eine junge Frau, kaum 30, denn bitte schreiben? Es fiel mir schwer, diese Selbstzweifel beiseitezuschieben. Aber dann erinnerte ich mich an eine Zeit vor einigen Jahren, in der ich ins Wanken geraten war und mir viel mehr Geschichten von Frauen gewünscht hätte, die ihren Weg gegangen sind, obwohl sie sich nicht immer sicher waren, ob es der richtige ist.

Während ich dieses Buch geschrieben habe, bin ich nun 30 geworden – gewiss, das ist kein hohes Alter, und von echter Weisheit, das weiß ich, bin ich noch weit entfernt. Aber ich hoffe trotzdem, dass meine Geschichte, mein beruflicher Weg, der nicht immer geradlinig war, und die auf diesen Seiten beschriebene Reise in mein Inneres und zum Kern meiner Identität anderen helfen können.

Im Schreibprozess habe ich mich mit meiner Familie, alten und neuen Weggefährten, meiner Teilnahme an der Castingshow Germany’s Next Topmodel, der Gründung von nuruCoffee und nuruWomen so gründlich auseinandersetzt wie noch nie zuvor – und so nicht zuletzt auch mit mir selbst. Es war nicht immer angenehm, all das noch einmal zu durchleben und mir dabei neben vielen Glücksmomenten und Erfolgen auch meiner Zweifel, Unsicherheiten und Fehler bewusst zu werden. Aber es hatte etwas Befreiendes. Mit der neu gewonnenen Klarheit kamen auch Luft, Raum für Liebe und Dankbarkeit gegenüber den Menschen, die mich begleitet haben, und ein Gefühl von Hoffnung und Zuversicht für die Zukunft.

Ich hoffe, dass meine jüngste Schwester Suleen, die heute 16 Jahre alt ist, und später hoffentlich auch meine Kinder dieses Buch gerne lesen und etwas über mich erfahren werden, das sie bereichert und ermutigt. Es würde mich freuen, wenn es auch vielen anderen Menschen – die, die mich nicht persönlich kennen, aber sich vielleicht trotzdem in meiner Geschichte wiederfinden – Mut macht, ihren Weg zu gehen, sie beflügelt, anspornt und berührt. Egal ob jung oder alt, weiblich oder männlich, mit oder ohne eine Migrationsgeschichte.

In dieser Geschichte geht es nicht nur um meinen gegangenen Weg, sondern auch um meine Herkunft, meine äthiopischen Wurzeln, meine Identität und letztlich auch um Integration. Deshalb hoffe ich, dass sich gerade Menschen, die noch mit ihrer Identität hadern, angesprochen und weniger alleine fühlen und sich mit dem Geschriebenen identifizieren können.

Als ich vom Model zur Unternehmerin wurde und mich auch mehr mit meiner deutschen und äthiopischen Identität auseinandergesetzt habe, gab es für mich eine unglaublich wertvolle Lektion: Mut lohnt sich, immer. Und es ist immer, wirklich immer gut, auf das eigene Bauchgefühl und seinen Instinkt zu hören.

Jetzt, wo ich Unternehmerin bin, weiß ich, wie schwer es Frauen auf diesem Gebiet immer noch haben. Umso wichtiger finde ich es, Netzwerke zu knüpfen und sich Vorbilder zu suchen, vor allem weibliche.

Frauen neigen immer noch dazu, ihr Licht unter den Scheffel zu stellen und ihren Ehrgeiz zu verstecken. Auf den Bühnen und Podien dieser Welt stehen immer noch vor allem Männer. Wir meiden das Rampenlicht. Umso wichtiger ist es, nach vorne zu gehen und zu zeigen: Wir sind da.

Wie oft wurde ich am Anfang belächelt, und selbst heute sehen mich Menschen im ersten Moment als schönes Beiwerk. Deswegen ist es mir umso wichtiger, als gutes Beispiel voranzugehen und anderen jungen Frauen zu zeigen: Es ist möglich, ich habe es geschafft, warum solltest du es nicht auch schaffen? Auch hier geht es um Sichtbarkeit.

Ich würde mich freuen, wenn meine kleine Schwester Suleen und alle anderen Mädchen und Frauen nicht mehr einem derartigen Druck ausgeliefert sind wie so viele Frauen vor ihnen. Als ihre große Schwester denke ich bei vielen Entscheidungen an sie und daran, was meine Handlungen bei ihr auslösen. Ich möchte Suleen und allen Leserinnen vermitteln: Ihr müsst euch nicht für eine und gegen eine andere Sache entscheiden. Ich würde mich freuen, wenn es für Frauen dieser Generation ganz selbstverständlich wird, mehrere Rollen zu vereinbaren.

Ich empfinde es heute als befreiend zu wissen, dass ich mich stetig weiterentwickeln werde, auch wenn gelegentliche Selbstzweifel Teil dieses Prozesses sind. Wer Risiken eingeht und alte Komfortzonen verlässt, wächst daran und lernt Neues. Das ist viel mehr wert, als sich in Sicherheit zu wiegen und niemals in Frage zu stellen. Denn der Mut, seinen eigenen Weg so zu gehen, wie man es für richtig hält, wird belohnt.

Die Seifenblase, in der wir leben

Seit ich denken kann, fühle ich mich meiner Schwester Sali besonders verbunden. Wir haben schon als kleine Mädchen ein Zimmer geteilt. Jetzt leben wir wieder unter einem Dach, in einer Wohnung in Berlin. Wir sind gemeinsam durch die Welt gereist und haben einander nach nicht bestandenen Prüfungen getröstet. Sali war stolz auf mich, als ich Germany’s Next Topmodel gewonnen habe, und hat mich verstanden, als ich das Modeln satthatte. Wir waren füreinander da, wenn Beziehungen in die Brüche gingen. Haben miteinander gelacht, wenn der Herzschmerz vergessen war. Wir sind in Tel Aviv die Strandpromenade entlangspaziert, haben in New York die Nacht durchgefeiert und in Erding am Esstisch unserer Eltern verhandelt, wer das letzte Stück Kuchen essen darf. Sali reicht ein Blick, um zu erkennen, wenn es mir nicht gut geht, und wenn ich eine wichtige Entscheidung treffen muss, dann ist sie die Erste, die ich anrufe. Und seit Kurzem sind wir auch noch Geschäftspartnerinnen und importieren mit unserer Firma nuruCoffee gemeinsam Kaffee aus Äthiopien.

Und doch gibt es etwas, das ich mit Sali nicht teilen kann. Seit fast zehn Jahren komme ich als Botschafterin für Menschen für Menschen (MfM) in das Heimatland unserer Eltern. Ich besuche Dörfer, besichtige Schulen in marodem Zustand und rede mit Landwirten. Mein Bewusstsein über die Lage in Äthiopien und die Sorgen der Menschen dort macht es mir möglich, in Deutschland glaubwürdig für die Arbeit von Menschen für Menschen zu werben, Fundraising zu betreiben und die Organisation nach außen zu vertreten. Seit ich das erste Mal mit der Stiftung in Äthiopien war und gesehen habe, wie die Menschen dort leben, mit welchen Widrigkeiten sie aufwachsen und wie es ihnen doch gelingt, mit Stolz und Hoffnung durchs Leben zu gehen, fühle ich mich meinen Eltern in einer Tiefe verbunden, die ich nie mit Sali und meinen Geschwistern teilen konnte.

Wie erklärt man jemandem, der noch nie in das Landesinnere gefahren ist und gesehen hat, wie die Menschen in Äthiopien abseits der großen Metropole Addis Abeba leben, dieses Land? Afrika, mit all seinen Widersprüchen, ein Kontinent, der von Armut gezeichnet ist, aber auch von stolzen Kulturen und einem Reichtum an Leben, den viele nicht sehen können, nie zu sehen bekommen, weil man immer wieder zurückkommen muss, um zu begreifen, dass kleine Veränderungen so unendlich groß sein können. Die Schönheit Äthiopiens erschließt sich nicht sofort, zu weit weg ist das Leben hier von dem, das wir kennen. Viele sehen nur das Elend und Leid, sind erschüttert von der Armut und Entbehrung und bekommen keinen Zugang zu dem, was das Leben in Äthiopien eben auch prägt: die Wärme der Menschen, der Duft des Kaffees, der ständig in der Luft liegt, die Gastfreundschaft, mit der man in die Häuser eingeladen wird. Die Dankbarkeit für die kleinen Dinge: eine funktionierende Dusche, eine warme Mahlzeit, ein neuer Brunnen im Dorf.

Es ist 2017, vor acht Jahren habe ich die Sendung Germany’s Next Topmodel für mich entschieden. Seit einigen Monaten arbeiten Sali und ich gemeinsam an der Verwirklichung eines Lebenstraums: Wir wollen mit den Erlösen unserer Firma nuruCoffee Mikrokredite für Frauen in diesem Land finanzieren. Aber wie das genau funktionieren könnte, ist uns noch nicht klar. Wir stehen noch ganz am Anfang unserer Reise, und wenn wir ehrlich sind, begeben wir uns mit dem, was wir da gerade tun, oft auf Glatteis und verlassen fast täglich unsere Komfortzone, aber wir wissen genau, dass es das Richtige ist und dass wir es tun müssen. In uns reift der Beschluss, gemeinsam in das Landesinnere zu reisen, dahin, wo die Kredite besonders dringend benötigt werden. Also trete ich an Menschen für Menschen heran und frage, ob es möglich wäre, mit Frauen ins Gespräch zu kommen, die schon Mikrokredite bekommen haben. Ich bin überglücklich, als aus der Münchner Zentrale eine positive Antwort kommt.

In den Wochen vor unserer Abreise planen meine Kollegen von der Stiftung und ich akribisch unsere Route. Zu meiner Überraschung lässt mich Sali einfach machen. Sie ist die Ältere, und es ist ein ziemlicher Rollentausch, dass ich dieses Mal sie an die Hand nehme. Sonst war Sali meist diejenige, die sich um alles gekümmert hat. Für unsere Reise nach Äthiopien packt Sali ihre eigene Bettwäsche in den Koffer, dazu einen regelrechten Medikamentenschrank inklusive Desinfektionsspray. Sie hat sich schon Monate vorher impfen lassen, gegen so ziemlich alles. Ich nehme für diese Reise noch nicht einmal die Malarone-Tabletten gegen Malaria, denn mittlerweile finde ich deren Nebenwirkungen schlimmer als die geringe Chance, mich anzustecken. Am Abend vor der Abreise schmeiße ich meistens nur ein paar Sachen in den Koffer: Flip-Flops, bequeme Hosen, einen Kapuzenpullover, meine Kamera, mein Tagebuch. Irgendwann steht Sali im Türrahmen unseres Wohnzimmers und fragt mich mit todernstem Blick: »Haben wir eigentlich genug Mückenspray?« Ich bin fertig mit Packen, liege auf der Couch und surfe auf meinem Laptop im Internet. Als ich sie so sehe, mit diesem fragenden Gesichtsausdruck, bricht es aus mir heraus. Ich kann nicht anders, als lauthals zu lachen. Die Frage ist typisch Sali. Als sie mich lachen sieht, verdreht sie die Augen, schüttelt theatralisch den Kopf und muss selbst über die Situation lachen.

In der Nacht vor dem Abflug machen wir kein Auge zu. Irgendwann klopfe ich an Salis Tür und lege mich zu ihr ins Bett. Wir reden darüber, wie verrückt es ist, dass wir endlich unseren Traum verwirklichen. »Seit Jahren sitzen wir im Wohnzimmer und reden davon, wie toll es wäre, Frauen in Äthiopien zu unterstützen, irgendetwas Eigenes zu starten«, sage ich. »Ich weiß, und jetzt ist es endlich so weit«, antwortet Sali. Wir erinnern uns an unsere erste und einzige gemeinsame Reise nach Äthiopien, als Teenager, mit unseren Eltern. Ich war 14, Sali war 18, und für mich war es der erste Besuch in der Heimat meiner Eltern. Sali, die als Säugling das Land verlassen hatte, konnte sich nicht erinnern. Damals war es für uns einfach nur Urlaub, vielleicht ein bisschen der Versuch, den eigenen Wurzeln nachzuspüren. Jetzt knüpfen wir an diese lange vergessene Tradition an, aber dieses Mal geht es um so viel mehr.

Es ist ein schönes Gefühl, mich am nächsten Morgen nicht wie sonst an der Wohnungstür von Sali zu verabschieden, sondern mit ihr ins Taxi zu steigen. Auf der Fahrt denke ich an meine erste richtige Äthiopienreise zurück. Ich war 19, als ich das erste Mal mit Menschen für Menschen ins Landesinnere reiste und sah, wie die Mehrzahl der Menschen im Heimatland meiner Eltern lebt. Diese Reise sollte mein Leben verändern. Ich sah, mit wie wenig die Leute dort auskommen müssen und wie aufrecht sie trotzdem durch ihr Leben gehen. Mit welcher Wärme sie Gästen begegnen. Seitdem haben die jährlichen beruflichen Reisen in die Heimat meiner Eltern Priorität für mich. Sie sind Fixpunkte, auf die ich mich freue. Denn nichts erdet mich so sehr, bringt mich wieder in Einklang mit dem wahren Leben, mit den Dingen, die zählen, nichts verschafft mir so schnell ein Bewusstsein für das Wesentliche. Ich freue mich, dass Sali all das nun ebenfalls durchleben wird. Manchmal wünschte ich, ich könnte selber noch einmal an diesen Punkt zurück. Ich bin gespannt, was diese Erfahrung wohl mit ihr macht.

Im Flugzeug sinken wir in unsere Sitze, machen ein Selfie und schicken es an unsere Eltern und unserer älteren Schwester Susann. Wir sind voller Vorfreude. Als wir das letzte Mal gemeinsam in Äthiopien waren, waren wir noch Teenager. Und irgendwie fühlt es sich auch für mich jetzt so aufregend an wie damals, obwohl ich seitdem so oft alleine nach Äthiopien geflogen bin. Weil wir auf einmal in eigener Sache unterwegs sind: als Unternehmerinnen, die mit ihrer neu gegründeten Firma Gutes tun wollen. Wir freuen uns auf alles, was wir auf dieser Reise erleben, auf die Geschichten, die uns die Frauen erzählen werden, die mit so viel weniger zufrieden sein müssen als Frauen wie wir, die das Glück haben, im Westen, in einer Industrienation geboren zu sein.

Als wir um kurz nach ein Uhr nachts in Addis Abeba aus dem Flieger steigen, fühle ich mich sofort wohl. Ich gehe routiniert in Richtung Immigrationsschalter, Sali folgt mir. »Weißt du noch, als wir das erste Mal hier waren«, sagt sie. »Da sind wir noch direkt vom Flugzeug auf das Rollfeld gelaufen.« Ich nicke und fühle mich sofort zurückversetzt zu dieser Reise, als mich die Wärme und Luftfeuchtigkeit regelrecht erschlagen haben. Die Luft roch für mich damals nach Abenteuer, ganz anders als in Deutschland, nach verbranntem Holz, frisch geröstetem Kaffee und Berbere, einer landestypischen Gewürzmischung aus Chili, Ingwer, Zimt, Piment und Nelken.

Wie sehr sich der Flughafen seitdem doch verändert hat. Jetzt hat jede Maschine eine Gangway. Früher gab es nur ein Terminal, keine Restaurants und Cafés, keine Boutiquen, nur einen Shop. Heute spürt man, wie international und aufstrebend Äthiopien geworden ist. In den Läden in Addis Abeba werden jetzt Spiegel, Duschgel, Shampoo und Make-up verkauft. Was für uns selbstverständlich klingt, war hier noch vor knapp fünfzehn Jahren undenkbarer Luxus. Selbst im Landesinneren tragen die Menschen jetzt Schuhe, auch das war früher nicht der Fall. Je weiter man sich von der Hauptstadt entfernt, desto größer wird die Armut, das ist auch heute noch so, aber das Elend ist weniger geworden. Jetzt, wo ich seit acht Jahren hierher komme, kann ich diese Entwicklung sehen. Ich denke an mein Entsetzen zurück, als einer der Mitarbeiter von Menschen für Menschen zu mir sagte: »Wir machen hier gute Fortschritte.« Und ich nicht anders konnte, als zu entgegnen: »Was für Fortschritte? Ich sehe nur Bedürftigkeit und Leid.«

Sali und ich laufen weiter, in die Ankunftshalle. Ich scanne die Dutzenden Menschen, die hier warten, auf der Suche nach einem bekannten Gesicht. Da steht Gebeyehu! Ich winke ihm zu. Als ich vor ihm stehe, fallen wir uns in die Arme und müssen grinsen. »Wie geht es dir?«, frage ich. »Gut, gut, jetzt wo du da bist«, sagt er. Gebeyehu und ich kennen uns eine gefühlte Ewigkeit. Er arbeitet als Fahrer für Menschen für Menschen. Schon als ich das erste Mal als Botschafterin nach Äthiopien kam, war es Gebeyehu, der mich und meinen Vater vom Flughafen abholte. Damals, mit 19, traute ich es mir nicht zu, ganz allein nach Äthiopien zu fliegen, und bat ihn, mich zu begleiten und zu unterstützen. Seitdem sind Gebeyehu und ich uns mit jedem Jahr, mit jeder ewigen Fahrt ins Landesinnere nähergekommen. Seine braunen Augen glänzen voller Wärme hinter seiner Brille, und sein Gesicht strahlt, als er Sali sieht. »So langsam lerne ich die ganze Familie kennen«, sagt er. Sali lächelt zurück, er küsst sie dreimal an der Wange vorbei, wie es der Brauch ist in Äthiopien. »Schön, dich kennenzulernen. Sara hat schon so viel von dir erzählt«, sagt sie.

Wir steigen in Gebeyehus Wagen und fahren durch Bole, einen Stadtteil mit mächtigen Wolkenkratzern mit verspiegelten Fassaden, Einkaufszentren, vor denen Obdachlose schlafen und Menschen betteln. Addis Abeba ist eine Millionenstadt, in der viele Menschen ums Überleben kämpfen. Die Bevölkerung ist in den letzten Jahren rapide gewachsen. Äthiopien ist ein junges Land, und die Zeichen stehen auf Aufbruch. Neue Gebäude, Straßen, die auf einmal ausgebaut sind, Restaurants, die eben erst eröffnet haben. Es wird wirklich überall gebaut. Vor den Fassaden spannen sich Baugerüste aus Eukalyptuszweigen dem Himmel entgegen, die aussehen wie gewagte Konstruktionen aus überdimensionierten Zahnstochern. Über den würzigen Geruch von früher legen sich der Smog und der Geruch von Abgasen.

Gebeyehu bringt uns zu unserem Hotel und wartet aus Respekt und Höflichkeit im Wagen, bis wir durch den Metalldetektor gegangen sind, den es aus Sicherheitsgründen in jedem Hotel in Äthiopien gibt, dann höre ich, wie er Gas gibt und davonfährt. Sali und ich sind hundemüde, als wir einchecken und die Treppe zu unserem Zimmer hochsteigen. Obwohl es schon fast zwei Uhr ist, als wir endlich ankommen, macht Sali sich die Mühe, ihr Bett fein säuberlich zu beziehen. Als sie fertig ist, schüttelt sie ihre Decken und ihr Kissen auf und wirft einen befriedigten Blick auf ihr Nachtlager. Ich habe mich in die Hotelbettdecke gewickelt und schaue zu ihrem luxuriös bezogenen Bett hinüber. Verdammt, denke ich, das sieht tatsächlich ziemlich gut aus, warum habe ich eigentlich noch nie Bettwäsche mitgenommen? Sali ist währenddessen schon ins Bad gegangen, wahrscheinlich putzt sie sich die Zähne und räumt ein bisschen auf. Auch deswegen habe ich immer gerne mein Zimmer mit Sali geteilt: Wo sie ist, ist alles blitz und blank. Während ich darüber nachdenke, dass das hier für meine Schwester eine Ausnahmesituation und eine völlig neue Erfahrung ist, fallen mir auch schon die Augen zu.

Am nächsten Morgen wartet Gebeyehu um sieben Uhr auf uns vor dem Hotel. Wir haben eine lange Fahrt vor uns: In der nächsten Woche werden wir in Mekane Selam wohnen, 470 Kilometer von Addis Abeba entfernt. Eine Distanz, die man in Deutschland in vier Stunden zurücklegt. Aber die Straßen in Äthiopien sind schlecht und der Verkehr chaotisch. Es wird mindestens zehn, vielleicht zwölf Stunden dauern, bis wir da sind. Im Auto sitzen schon Erik, der in der Presseabteilung der Stiftung arbeitet, und Christina, die Fotografin, die diese Reise für Menschen für Menschen dokumentieren wird. Wir lassen die Wolkenkratzer und das wilde Gewirr Addis Abebas hinter uns. Am Stadtrand hält Gebeyehu an einem der farbenfrohen Obststände, die aussehen wie Motive aus einem Reisemagazin. Wir kaufen Proviant für die Reise: Avocados und Bananen, Wasserflaschen und Limetten. Dann verlassen wir mit jedem Kilometer die Zivilisation, wie wir sie kennen, ein bisschen mehr.

Zu Beginn der Fahrt stellt Sali Erik Fragen über Fragen zur Arbeit der Stiftung. Sie will alles ganz genau wissen: Wie viele Mitarbeiter hat Menschen für Menschen? Was sind Modelldörfer? Und wie ist es für die Social Workers, in den Modelldörfern über Monate getrennt von ihren Familien zu leben? Wo genau liegt der Fokus der Arbeit? Erik gibt bereitwillig Auskunft, auch wenn er dazu gegen das Brummen des Motors unseres Jeeps anschreien muss. Er erklärt Sali, dass in Modelldörfern die Hilfsmaßnahmen der Stiftung, wie zum Beispiel der Anbau neuer Gemüsesorten, umgesetzt werden und sich im besten Fall auch auf angrenzende Dörfer verbreiten. Die Social Worker ziehen in diese Dörfer, um bei der Umsetzung zu helfen, und haben oft nicht die Möglichkeit, ihre Familie zu besuchen – die Infrastruktur im Land ist zu schlecht, ein eigener Fahrer zu teuer. Nach einhundert Kilometern endet die Asphaltstraße. Wir fahren jetzt nur noch über Schotterwege. Irgendwann, nach ein, zwei Stunden, schweigen wir alle und schauen auf die Straße vor uns. Sali wirkt in sich gekehrt. Ich kenne diesen Gesichtsausdruck. Ich sehe ihr an, dass sie alle Eindrücke in sich aufsaugt und versucht, das Gesehene und Gehörte zu verarbeiten. Der Lärm des Motors hüllt uns ein. Der Wagen ächzt und knattert, und es fühlt sich an, als säßen wir auf einer Waschmaschine im Schleudergang. Jede Faser unserer Körper wird auf dieser Fahrt durchgeschüttelt.

In zwei Wochen beginnt die Regenzeit, doch auf der Fahrt verwandelt auch jetzt schon der Platzregen den roten Schotterweg immer wieder in eine Schlammpiste. Am Straßenrand stehen umgekippte Autowracks, die von ihren Fahrern zurückgelassen wurden, als es nicht mehr weiterging. Lkws, Busse und Motorräder rasen uns entgegen. Immer wieder versinken Wagen im Schlamm. Dann bilden sich Menschentrauben, und Männer eilen aus den Dörfern am Straßenrand zur Hilfe und schaufeln die Autos frei. Jetzt bekomme ich doch etwas Angst, weil ich noch nie zu dieser Jahreszeit, kurz vor der Regenzeit, hier war und nicht einschätzen kann, wie gefährlich die Fahrt bei Regenwetter ist. Aber ich lasse mir nichts anmerken. Ich möchte Sali nicht beunruhigen. Ich drücke mein Gesicht in das Kissen, das ich immer dabeihabe, um die turbulente Fahrt etwas erträglicher zu machen. Die Luft im äthiopischen Hochland ist dünn, und wie immer werde ich auf der Fahrt so müde, dass ich nicht anders kann, als wegzudösen. Ich wache davon auf, dass mein Kopf seitlich gegen die Glasscheibe der Autotür schlägt. Wir sind gerade dabei, ein Dorf zu durchqueren. Um uns herum laufen Hunde, Esel und Kühe über die Straßen. Jede Minute kann ein Tier oder ein Mensch vor den Wagen stürzen, und Gebeyehu muss sich sehr konzentrieren, niemanden umzufahren. Immer wieder halten wir an, weil eine Ziege oder ein anderes Tier den Weg blockiert. Uns umgibt rote Erde und kahles Land, ab und zu säumen einzelne Eukalyptusbäume die Straße. Vor dem Wagen sehen wir Frauen, die die Straße entlanglaufen und Berge von Holz auf ihrem Rücken transportieren, kleine Mädchen, die ihre noch kleineren Geschwister tragen, Jungen, die Esel an einer Leine führen. Eine Frau sitzt am Straßenrand auf einer Plastiktonne und flicht ihrer kleinen Tochter die Haare. Immer wieder kreuzen Kinder den Weg, die riesige gelbe Wasserkanister schleppen. Das Leben findet hier auf der Straße statt, Frauen kochen über offenen Feuerstellen Essen oder bereiten Kaffee zu. Alles Alltagshandlungen, bei denen man wildfremde Menschen in Deutschland niemals beobachten könnte.

Es ist schon später Nachmittag, als wir unseren ersten Stopp machen. Kurz vor Mekane Selam halten wir in Foffy Village, einem kleinen Dorf, und besuchen Zeandi Legese. Seit einigen Monaten ist Zeandi Modellfarmerin. So heißen die Bauern in den Dörfern, die offen für Neues sind und an Trainings von Menschen für Menschen teilnehmen. Viele Landwirte in Äthiopien sind zunächst argwöhnisch, wenn es darum geht, neue Methoden auszuprobieren, denn das Neue trägt immer auch ein Risiko in sich. Modellfarmer jedoch profitieren von ihrer Offenheit, sie lernen bessere landwirtschaftliche Methoden kennen und bekommen Saatgut und Hühner von der Stiftung gestellt. Im besten Fall geben sie ihr Wissen an die anderen Dorfbewohner weiter, so dass die ganze Gemeinschaft von dem Fortschritt Einzelner profitiert. Ein Ansatz, der Sali und mir gefällt, schließlich möchten wir mit unserer Arbeit etwas Ähnliches erreichen: dass die Menschen aus eigener Kraft ihr Leben verändern, anstatt von Spenden aus dem Westen abhängig zu sein. Zeandi, eine verschmitzt dreinblickende Frau Anfang vierzig, die einen leuchtend roten Umhang trägt, freut sich, als sie unseren Jeep sieht. Vor dem Haus stehen Kühe, die so abgemagert sind, dass man ihre Rippen erkennen kann. Zeandi begrüßt uns herzlich und führt uns in ihr Haus: eine Lehmhütte ohne Putz an den Wänden, ohne Wellblechdach, ohne Licht oder Möbel. Im Wohnzimmer kocht ein Eintopf auf dem offenen Feuer. Zeandi hebt den Topfdeckel an und rührt mit einem Stock das Essen um, als wollte sie uns präsentieren, wie gut es ihr geht. Ihre Tochter kommt dazu, sie hat ein paar Eier gesammelt, die die Hühner vor dem Haus gelegt haben, und auch sie zeigt uns voller Stolz ihre Ausbeute, die für sie schon Wohlstand bedeutet. Zeandis Mann führt uns nach draußen und deutet auf einen Wasserkanister mit einem angeschraubten Duschkopf. Er erzählt uns, wie knapp das Wasser ist und dass die Dusche nur zu besonderen Anlässen genutzt werden darf. »Nicht viele hier haben eine Dusche«, sagt er, und auch er wirkt stolz.

Wir gehen zurück in das Wohnzimmer und erleben die erste von vielen Kaffeezeremonien unserer Reise. Wenn man in Äthiopien zu einem Kaffee eingeladen wird, schlägt man diese Einladung niemals aus, das wäre äußerst respektlos. Eine Kaffeezeremonie dauert eine Stunde, manchmal zwei. Alles Wichtige wird bei einem Kaffee besprochen. Die Zubereitung ist Frauensache, Männer und Frauen sitzen dabei im Kreis und schauen der Gastgeberin zu, die ihre Persönlichkeit mit einbringt. Jede hat ihre ganz eigene Art, die Bohnen zu rösten, den Weihrauch zu verteilen und den Kaffee einzuschenken. Manch eine macht es in einer flüssigen Bewegung über alle Tassen hinweg, die andere schenkt sorgfältig Tasse für Tasse ein, und je nach Gastgeberin läuft das mehr oder weniger schwungvoll ab. Der Raum füllt sich mit Kaffeeduft. Unsere Augen tränen, so rauchig ist die Luft hier drin. Zeandis Tochter zerstößt die duftenden Bohnen in einem Mörser aus Holz. Es dauert bestimmt zehn Minuten, bis sie den Kaffee so gemahlen hat und ihrer Mutter reicht. Es ist, als wären wir aus der Zeit gefallen. In gewisser Weise sind wir das auch: Zeandi und ihre Familie leben in einem anderen Zeitalter. Die wenigen Kleider, die sie haben, sind abgenutzt, die Küchenutensilien alt und oft kaputt, und wir sitzen nicht auf Stühlen, sondern auf aus Lehm geformten Sitzflächen. Zeandi erzählt, dass sie gerade auf ein Wellblechdach spart und hofft, es in ein paar Monaten bauen zu können. Dass sich ihr Leben schon jetzt sehr verbessert habe und sie dankbar sei, am Modellfarming teilnehmen zu können. Sali ist ganz still, und als wir nach einer Stunde wieder in den Jeep steigen, sagt sie leise: »Wie wenig hier schon reicht, um nicht mehr als arm zu gelten.« Ich nicke und merke, dass es ihr ganz ähnlich geht wie mir damals, als ich das erste Mal mit echter Armut konfrontiert wurde.

Als wir in Mekane Selam ankommen, bin ich überrascht davon, wie grün es ist. Vor dem Ort passieren wir goldene Weizenfelder und sattgrüne Bäume. Wir steuern das Guesthouse an, das Herz jedes Dorfs, in dem Menschen für Menschen tätig ist. Der Projektleiter Mekonen nimmt uns in Empfang. Erik und er kennen sich schon und begrüßen sich mit einer herzlichen Umarmung. Mariam, die junge Köchin, wirkt schüchtern und befangen, als sie Sali und mich sieht. Sie senkt den Blick, als wir sie ansprechen, und lächelt verlegen, als sie uns zu unserem Zimmer führt. Wir sind so gewohnt daran, im gleichen Raum zu schlafen, dass ich auch bei dieser Reise gesagt habe, wir brauchen keine zwei Zimmer.

An diesem ersten Abend sitzen wir völlig erschlagen von der langen Fahrt und den vielen Eindrücken am Esstisch. Kaum hat Mariam das Essen serviert, huscht sie in die Küche zurück, fast so, als hätte sie Angst vor uns. Ich nehme mir vor, in den nächsten Tagen auf sie zuzugehen. Wir essen Salat, Reis, frisches Gemüse und trinken kühles Bier. Mir schmeckt das Essen in Äthiopien immer besonders gut. Bei jeder Reise wird mir aufs Neue klar, dass es nicht selbstverständlich ist, keinen Hunger zu haben. Sali und die anderen führen schon bald fast familiäre Gespräche anstelle des Small Talks, mit dem man sich üblicherweise an fremde Menschen herantastet. Hier haben Belanglosigkeiten keinen Platz.

Nach dem Essen bezieht Sali ihr Bett wieder mit ihrer Bettwäsche, aber irgendwie sehen ihre Handgriffe jetzt anders aus. Sie hebt ihr Kissen hoch und schaut es an, als sehe sie zum ersten Mal in ihrem Leben ein Kissen. Ich ahne, welches Wechselbad der Gefühle sie durchlebt. »Wie unvorstellbar, dass Menschen so am Existenzminimum leben, Sara«, sagt sie. »Bei Zeandi, das hätten auch wir sein können, wenn Mama und Papa nicht geflohen wären.« Ich nicke. Sali schüttelt den Kopf. Ich merke, wie sie mit sich hadert. Es ist, als sei sie hier das erste Mal mit ihrem Privileg, ohne Armut aufzuwachsen, und der ganzen Tragweite ihrer Sozialisation in einem Land wie Deutschland konfrontiert. Ich spüre, dass es ihr zusetzt, dass sie sich über sich selber ärgert und sich wünscht, sie wäre härter im Nehmen.

Am nächsten Tag haben wir den wohl wichtigsten Termin unserer Reise: Wir wollen die Frauen treffen, die sich zur Mekane Selam Women’s Credit Association zusammengetan haben. In Gruppen wie dieser tauschen sich Unternehmerinnen aus, die Mikrokredite aufgenommen und Geschäftsideen realisiert haben. Sie geben ihr Wissen an andere Frauen weiter, die noch ganz am Anfang stehen. Sie entscheiden, wer einen Kredit bekommt, erstellen Finanzpläne und unterstützen einander bei diesem Start in ein neues, selbstbestimmtes Leben. In der Theorie wissen wir, wie Mikrokredite funktionieren, aber so richtig können wir es uns trotzdem nicht vorstellen.

Wir sind gespannt, als wir vor dem Haus von Birtikan Abebe halten. Birtikan arbeitet als Getränkelieferantin und hat schon mehrere Kredite aufgenommen. Man sieht, dass sie es damit zu Wohlstand gebracht hat: In ihrem Wohnzimmer steht eine Couch, vor den Fenstern hängen Vorhänge, der Boden ist mit einem dunkelroten Teppich bedeckt. Als Sali und ich eintreten, blicken wir in die Gesichter von acht Frauen, die uns mit einer Mischung aus Neugier und Ehrfurcht betrachten. Alle sitzen zusammengedrängt auf der Couch und wirken etwas verschüchtert. Ich verstehe sofort, wieso. Es ist nicht üblich, dass dunkelhäutige Frauen so auftreten wie Sali und ich: selbstbewusst und nicht verlegen. Dass der Social Worker, den sie schon kennen und der eine hohe Stellung genießt, für uns dolmetscht, flößt ihnen zusätzlich Respekt ein. Er erklärt ihnen, dass wir ihre Geschichten in Deutschland erzählen wollen, um Aufmerksamkeit für das Thema Mikrokredite zu generieren. Dass sich jemand, den sie gar nicht kennen, überhaupt für ihre Geschäftsideen interessiert, scheint für sie ungewohnt zu sein, und es dauert, bis sich die Erste traut, von ihrem Leben als Unternehmerin zu berichten. Ich sage ein paar Worte auf Amharisch, um das Eis zu brechen. Manche der Frauen beginnen zu lachen, weil meine Aussprache so ungewohnt klingt, und langsam lockert sich die Stimmung. Birtikan fragt, welche von uns beiden die Ältere ist, und ich antworte: »Ratet mal!« Jetzt lachen alle und beteiligen sich an dem Ratespiel.

Birtikan schenkt uns Cola ein und deutet auf Melka Tadessa, mit 25 Jahren die Jüngste in der Runde. Melka erzählt, dass sie Injera backt, das äthiopische Fladenbrot, das zu jeder Mahlzeit gehört. Dass sie und ihr Mann gut davon leben können und sie mittlerweile ein Dutzend Restaurants und Hotels beliefert. Nach und nach erzählen sie alle, wie der Mikrokredit ihr Leben verändert hat. Mir fällt auf, wie respektvoll die Frauen in dieser Gruppe miteinander umgehen. Wenn eine spricht, sind die anderen still und hören aufmerksam zu. Da ist Almas, die sich mit Mitte 30 als Wirtin selbstständig gemacht hat. Sie sagt, wie glücklich sie jeden Morgen ist, wenn sie in ihr Café geht und den ersten Kunden bedient. Almas sagt, es waren die Geldsorgen, die ihre Ehe zerstört haben. Als ihr Mann sich von ihr trennte, stand sie mittellos da. »Heute verdiene ich an einem Tag so viel wie früher in einem Monat«, sagt sie. »Früher hatte ich Angst vor der Zukunft, Angst vor jedem Tag, an dem mein Geld vielleicht nicht für Essen reicht. Das ist jetzt anders, jetzt freue ich mich darauf, dass mein Geschäft weiter wächst. Ich stehe jetzt gerne auf.« Während Almas spricht, blicke ich immer wieder zu Sali. Sie scheint den Tränen nahe. Ich kann in dem Gesicht meiner Schwester lesen und weiß meistens genau, was sie empfindet. Doch selbst wenn es nicht so wäre: Ich verstehe schon deswegen genau, wie sie sich fühlt, weil ich vor acht Jahren bei meinem ersten Besuch genauso empfunden habe. Eine Mischung aus Demut, Rührung und Dankbarkeit für alles, was unsere Eltern für uns getan haben. Gefühle, die so stark sind, dass sie einen völlig aufwühlen und man Mühe hat, sie auszuhalten.

Meine und Salis Blicke kreuzen sich immer wieder. Ich weiß, dass wir das Gleiche denken: Unser Bauchgefühl war richtig. Das ist die Entwicklungshilfe, die wir leisten wollen. Vor uns sitzen keine hilflosen Frauen, die auf Barmherzigkeit angewiesen sind, sondern Äthiopierinnen, die stolz auf das sind, was sie aus sich und ihrem Leben gemacht haben. Nach zwei Stunden sind wir uns sicher: Es ist diese Art zu helfen, an die wir glauben. Keine Almosen, keine Fürsorge von oben herab, sondern Hilfe zur Selbsthilfe. Die Frauen, mit denen wir reden, haben aus eigener Kraft ein Auskommen aufgebaut, und die Kredite haben ihnen nicht nur eine Möglichkeit geboten, ihren Lebensunterhalt zu bestreiten, sondern neues Selbstbewusstsein in ihnen gestiftet, ihnen den Glauben daran zurückgegeben, dass sie wertvolle Menschen sind, die ihr Leben selbst in der Hand haben.

Unser Treffen ist schon fast vorbei, als Erkabe spricht. Sie ist die Älteste im Raum und sitzt am Rande der Couch. Auf den ersten Blick wirkt sie schüchtern und viel jünger, als sie ist. In Erkabes Gesicht liegt etwas, das mich nicht loslässt. Sie sieht aus, als habe sie viel durchgemacht, aber da ist auch ein Stolz in ihren Augen, eine Würde, die ich sonst selten gesehen habe, vielleicht, das wird mir später klar, weil ich noch nie jemanden getroffen habe, der so viel Leid ertragen musste wie sie. Sie ist sehr schmal und zierlich. Die Tränensäcke unter ihren Augen sind deutlich sichtbar, und ihre Hände verraten, dass sie in ihrem Leben viel gearbeitet hat. Erkabe spricht leise, aber die anderen Frauen im Raum hängen an ihren Lippen. Sie erzählt, dass sie mit elf zwangsverheiratet wurde und in ihrer ersten Ehe so unglücklich war, dass sie ihren Eltern damit drohte, sich umzubringen. Dass sie sich scheiden lassen konnte, weil sie noch Jungfrau war. »Meine zweite Ehe ging auch in die Brüche, da war ich erst 15, und auch danach war es lange Zeit kein glückliches Leben«, erzählt sie. »Wenn ich ehrlich bin, habe ich nicht daran geglaubt, dass es mir irgendwann einmal gut gehen wird.« Erkabe hat sich von ihrem ersten Mikrokredit ein Schaf gekauft. Heute kann sie gut davon leben, die Tiere zu mästen und gewinnbringend weiterzuverkaufen. Mittlerweile hat sie sechs Schafe und ist eine der wohlhabendsten Frauen im Ort. »Dabei wusste ich nicht, wie ich überleben sollte, als meine zweite Ehe zerbrach«, schiebt sie hinterher. Die anderen nicken, jede von ihnen kennt das Gefühl, als alleinstehende Frau nichts wert zu sein, kennt die Angst, von der Gesellschaft verstoßen zu werden.

Als wir am Ende ein Gruppenfoto mit allen machen, sind wir geradezu euphorisch. Jede einzelne dieser Frauen hat eine Geschichte, die erzählt werden muss. Wir verabschieden uns mit einer Reihe von Umarmungen und versprechen, dass wir wiederkommen. Sali und ich steigen in den Jeep, bestärkt in dem, was wir erreichen wollen. »Wie selbstbewusst sie alle sind«, sagt Sali, und ich nicke. Viele der Frauen sind geschieden und sagen, sie brauchen keinen Mann. Manche verdienen so gut, dass ihre Männer für sie arbeiten. Es ist, als steige mit dem Selbstbewusstsein der Frauen auch ihre Stellung in der Gesellschaft.

Wir sind eigentlich schon auf dem Weg zurück in das Guesthouse, als uns Erkabe auf der Hauptstraße entgegenkommt und in unsere Richtung winkt. »Kommt doch zu mir, auf einen Kaffee«, sagt sie, als wir halten. Ich freue mich sehr über die Einladung. Sie wirkte eben noch so zurückhaltend. Schon von außen sieht man, dass Erkabe reicher ist als viele ihrer Nachbarn. Die Fassade ihres Hauses ist türkis gestrichen und sticht zwischen den sonst eher schlichten, lehmfarbenen Hütten hervor. In ihrem Wohnzimmer steht eine Vitrine voller Geschirr, ein Sofa, mehrere mit Kissen gepolsterte Hocker und sogar ein kleiner Fernseher. Erkabe ist sichtlich stolz, als sie sieht, wie beeindruckt wir von ihrer Einrichtung sind, und bedeutet uns mit einer Handbewegung, dass wir uns setzen sollen.

Während die Bohnen auf dem Holzofen rösten und sich der Duft von Kaffee im Wohnzimmer ausbreitet, beginnt Erkabe, sich uns anzuvertrauen und ihre Lebensgeschichte zu erzählen. Sie war früher Beschneiderin und beschreibt, wie sie Säuglinge mit glühender Kohle und einer Rasierklinge beschnitten hat. Wie laut die Babys dabei geschrien haben. »Das sind Schreie, die man sich nicht vorstellen kann«, sagt sie und wirkt traurig und beschämt. Erkabe fährt fort. Heute wisse sie, dass es falsch war, es zu tun. In Äthiopien wurde seit Mitte der Neunzigerjahre von westlichen NGOs viel zu dem Thema weibliche Beschneidung aufgeklärt, und so begriffen immer mehr Frauen, dass diese alte und grausame Tradition wirklich nur das ist: ein Überbleibsel aus der Zeit, in der eine Frau außerhalb der Ehe nichts wert war. Mittlerweile ist die Genitalverstümmelung von Mädchen in Äthiopien gesetzlich verboten – strafrechtlich verfolgt werden Beschneiderinnen allerdings nicht, und in manchen Regionen ist die Beschneidung deswegen immer noch gang und gäbe. Jungen werden ohnehin, unabhängig von ihrer Religionszugehörigkeit, beschnitten. »Damals war mir nicht klar, wie schlimm es für die Mädchen ist und welche gefährlichen Folgen es haben kann. Wir haben das nie in Frage gestellt, ich dachte sogar, ich tue etwas Gutes, weil die Mädchen ohne Beschneidung keinen Mann finden.« Fast entschuldigend fügt sie hinzu, sie habe nur die Kinder von Verwandten und engen Freunden beschnitten. Sali und ich müssen schlucken, als wir ihrer detaillierten Beschreibung dieser für uns so unvorstellbaren und grausamen Tradition lauschen. Wir schweigen und sehen Erkabe dabei zu, wie sie den Kaffee zermahlt und das Kaffeepulver in ein bauchiges Tongefäß gibt, die Jebana, in der in Äthiopien der Kaffee gebrüht wird. Ich habe mich also nicht getäuscht: Erkabe hat tatsächlich viel mitgemacht, viel Leid erlebt – und es geschafft, zahlreiche der Traditionen, mit denen sie aufgewachsen ist, hinter sich zu lassen. Als sie uns den Kaffee einschenkt, strahlt sie eine tiefe Ruhe aus. Sie wirkt, als sei sie ganz bei sich. Schweigend trinken wir den Kaffee und versinken in Gedanken. Am Ende bedanken wir uns mehrmals bei ihr. Christina, Erik, Sali und ich sind beeindruckt von ihrer Offenheit und ihrer Gastfreundschaft. »Wir sehen uns wieder, Erkabe«, sagt Sali, und ich spüre, wie viel sich in ihr gerade verändert hat.

Auf dem Weg zum Guesthouse sprechen wir kein einziges Wort. Wir sind damit beschäftigt, das zu verarbeiten, was wir gerade gehört haben. Ich spüre, dass die Eindrücke dieses Tages Sali überwältigt haben und sie es kaum erwarten kann, in eine Umgebung zu kommen, in der sie sich sortieren kann. Nach dem Abendessen sind wir noch lange wach und schreiben Erkabes Geschichte auf, damit wir nichts von dem vergessen, was sie uns erzählt hat. »Sie ist ungefähr so alt wie Mama, oder?«, sagt Sali. Ich nicke. Es ist wirklich nur Zufall, dass wir so anders aufgewachsen sind als die Frauen, die wir heute getroffen haben.

In den nächsten Tagen weihen wir die 400. Schule von Menschen für Menschen in Wogdi, einer Stadt rund 580 Kilometer nordöstlich von Addis Abeba, ein. Aus dem Jeep sehen wir die unglaublich beeindruckende Berglandschaft Borenas. Wir besuchen noch andere Mitglieder der Women’s Association, und auch bei diesem Äthiopienbesuch verfliegt die Zeit für mich zu schnell.

Der letzte Abend endet wie immer mit einem großen Fest. Erik hat drei Ziegen organisiert, um die Social Worker zu überraschen, die das Osterfest ohne ihre Familie feiern mussten. Die Tiere werden am Nachmittag geschlachtet, davon bekommen wir aber nichts mit. Darüber bin ich ganz froh, denn als Teenager sah ich einmal bei einer solchen Schlachtung zu, und das Bild des ausblutenden Tieres begleitet mich noch heute.

Vor dem Guesthouse lodert am Abend ein riesiges Lagerfeuer. Mariam, die tatsächlich schon etwas weniger reserviert gegenüber mir und Sali ist als noch zu Beginn der Woche, kocht groß auf, trägt Platten mit Ziegenfleisch, Schüsseln voller Salat und Reis, Injera und Obstsalat nach draußen. Alle essen und unterhalten sich, irgendwer hat von irgendwoher Boxen organisiert, wir trinken Gin und Bier, bis alle tanzen. Jeder versucht, sich auf der Tanzfläche hervorzutun, vor allem, wenn es ein Lied des eigenen Stammes ist, das gespielt wird. Sali und ich tanzen mit und ernten anerkennende Blicke. Ich sehe, wie sich Sali darüber freut, dass sie mühelos mit den anderen mithalten kann. Auf der Tanzfläche macht ihr so schnell keiner etwas vor. Gelernt ist gelernt. Die Musik und das Tanzen versetzen auch mich zurück in meine Kindheit, und ich habe so viel Spaß, dass ich erst auf die Uhr schaue, als es schon weit nach Mitternacht ist. Später, in unserem Zimmer, als wir schon fast schlafen, dreht sich Sali in ihrem Bett zu mir. »Jetzt verstehe ich deine Zerrissenheit«, sagt sie, und der Satz bedeutet mir in dem Moment alles.

Diese Zerrissenheit spüre ich immer besonders stark, wenn ich aus der einen Welt wieder in die andere reise. Immer, wenn ich in Äthiopien bin, ist es, als würde ein innerer Kompass neu justiert werden, als würden sich die Koordinaten verschieben, nach denen ich mein Leben ausrichte. Es ist, als würde ich neu geerdet werden. Danach weiß ich auf einmal wieder, wo oben und unten ist, was wichtig, was weniger wichtig ist. Auch dieses Mal merke ich am Flughafen, dass ich eine andere bin als die, die hier vor einer Woche aus dem Flieger gestiegen ist. Als ich mit Sali das Terminal betrete, nehmen mich die hellen Lichter und die hektische Betriebsamkeit sofort wieder ein, entfernen mich von den Erfahrungen, die ich in dieser Woche gemacht habe. Wir setzen uns auf eine Bank im Wartebereich unseres Gates. Als ich mein Handy aus der Handtasche fische und es das erste Mal nach einer Woche wieder einschalte, prasseln die Nachrichten nur so auf mich ein. Hunderte E-Mails mit Presseanfragen, Kaffee-Bestellungen, Modeljobs, Werbung, Newslettern. SMS und Anrufe in Abwesenheit von meinen Freunden, meiner Familie. Ich scanne sie nur kurz, dann öffne ich Instagram.

Ich scrolle durch den unendlichen Strom aus Bildern. Menschen in perfekten Posen, Frauen am Strand, Paare beim Frühstück, Babyfotos, Aufnahmen perfekt eingerichteter Wohnungen. Ein Bild von einem Sonnenuntergang. Modelshootings, Bilder, die Handtaschen und Schmuck bewerben sollen. Gefühlt jedes zweite Bild ist ein Selfie. Selfies beim Mittagessen, Selfies im Auto, Selfies auf dem roten Teppich. Nach dieser Woche erscheint mir die Selbstdarstellung auf einmal ungelenk, absurd, ja, fast lächerlich.