16,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: ibidem

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

Aus privaten Briefen des Helden-Baritons

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2020

Ähnliche

ibidem-Verlag, Stuttgart

Inhaltsverzeichnis

Einleitung – eine Karriere in Briefen

Rudolf Bockelmann in der Literatur und sein Nachlass

Tondokument vom 17. August 1934

Von Leipzig nach Hamburg und Bayreuth

Heldenbariton im Widerstreit zwischen Ruhm und Lehre

Von Hamburg nach Berlin: Meistersinger vor verstaubtem Publikum

Die Opernhäuser Berlins

Die Bedeutung der Staatsoper Berlin für die Bayreuther Festspiele

NS-Musikpolitik: Das Opernfach als Handwerk

Antisemitismus an den Opernhäusern und dessen Wurzeln

Die Oper als Gegenstand deutscher Nationalstaatsbildung

Musik in Rudolf Bockelmanns Kindheit

Neue Opern und Operetten der NS-Zeit

Die Bedeutung der Oper für die Schallplatte

Die Bedeutung der Oper im Radio

Berlin – Shakehands für eine Professur

Von Hamburg nach Dresden

Ansehen statt Luxus

Eva-Maria Krohn über ihren Vater Rudolf Bockelmann

Rudolf Bockelmanns Karriere – Chronologie

Quellenverzeichnis

Ungedruckte Quellen

Gedruckte Quellen

Tondokumente

Literaturverzeichnis

Einleitung – eine Karriere in Briefen

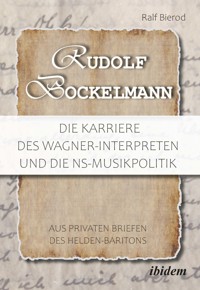

„Nur ein Pech hatte ich, dass meine künstlerische Hochform in die Zeit des unseligen Dritten Reiches fiel. Eine Hamburger Zeitung wollte mich zum 2. 4. interviewen1, aber ich habe das abgelehnt, da ein ‚Nekrolog‘, der mit dem Jahre 32 schließt, ja nun mal bei mir nicht stimmt. Dass ich mit acht bis zehn anderen allerersten Künstlern zu gewissen feierlichen Veranstaltungen des Nazireiches hinzugezogen würde, war erstens gar nicht zu vermeiden, tut mir zweitens heute aber auch persönlich gar nicht leid. Ich habe zum Beispiel mit Mr. Eden2 oder Mussolini3 Shake-hands gemacht. Furtwängler musste vor eine unzulängliche Spruchkammer und kriegt heute einen Orden. Über meine Enttäuschungen, Sorgen und Nöte nach 1945 könnte ich viel erzählen. Vielleicht schrieb ich Ihnen oder erzählte Ihnen damals in Hannover von meinen mehr als siebenjährigen Bemühungen, eine meines Könnens und Namens entsprechende Tätigkeit an einer Musikhochschule zu finden. Aber alle erstklassigen Beziehungen zu den prominentesten Fachleuten des Musik- und Bühnenlebens, die mich ja alle kennen, waren erfolglos. Speziell Hamburg, die Stadt, in der ich mehr als zehn Jahre hindurch gesungen habe, hat mich völlig aufs tote Gleis geschoben, Proteste seitens der Presse und des Publikums. Und unter dieser ungerechten Behandlung haben meine Frau und ich gelitten!“4

Diese Zeilen schrieb der 1892 im niedersächsischen Bodenteich5 geborene und in Burgdorf6 an der Aue bei Hannover aufgewachsene Bariton Rudolf Bockelmann 1957 an seinen früheren musikalischen Weggefährten Walter Ohk, Direktor des Werkes Hannover-Wülfel der Burgdorfer Konservenfabrik.7 Einst hatten sie in wilhelminischer Zeit, Jahre vor dem Ersten Weltkrieg, als „Burgdorfer Harmoniker“ zusammen musiziert. Der damals schon 30 Jahre alte Ohk spielte Klavier, der erst 15jährige Gymnasiast Bockelmann sang dazu Lieder wie „Tom der Reimer“8 und „Ach, laß doch das Grübeln sein!“9. Walter Ohk war am 30. Juni 1876 in Magdeburg geboren worden. 30 Jahre über hatten sich Bockelmann und Ohk geschrieben, und Bockelmann hatte über den Fortgang seiner Karriere berichtet, mit der es seit den frühen 20er Jahren immer nur aufwärts gegangen war. Er galt als einer der begabtesten und international bekanntesten Wagner-Interpreten seiner Generation.

Nach dem Krieg fühlte sich Rudolf Bockelmann von den Spitzen der Musikwelt ungerecht behandelt und gesellschaftlich ausgegrenzt. Die von ihm in Hamburg angestrebte Professur an der Musikhochschule blieb ihm verwehrt, eine Festanstellung als Hochschullehrer in Westdeutschland insgesamt versagt, ebenso ein Vertrag als Intendant. Auch der persönliche Kontakt zur Spitze der Wiener Akademie half ihm nicht.10

Er sah seine Popularität während der NS-Zeit als ursächlich an, blickte aber auch vergleichend auf Dirigenten und Intendanten wie Wilhelm Furtwängler und Heinz Tietjen, die ihre Karrieren hatten fortsetzen können. Bei dieser Bewertung erinnerte er sich wohl nicht mehr an seine Rundfunkrede von 1934, in der er direkt von den Bayreuther Festspielen für die Wahl Adolf Hitlers und für die Vereinigung der Ämter des Reichspräsidenten und des Reichskanzlers zugunsten Hitlers warb. Gerade als Bariton an den Opernhäusern von Hamburg und Berlin hatte er im Zentrum der kulturpolitischen Veränderungen gestanden, die sich schon lange vor dem Jahr 1933 und der Wahl Adolf Hitlers zum Reichskanzler abgezeichnet hatten. Schließlich bot die DDR Rudolf Bockelmann eine Professur in Dresden an, die er in seinen letzten beiden Lebensjahren ausübte.

In Rudolf Bockelmanns Kariere spiegelt sich die deutsche Geschichte des 20. Jahrhunderts gleich auf mehrfache Weise. Seine Karriere in der Spitzenkultur folgte in den Jahren von 1921 bis 1958 nicht nur den politischen Veränderungen, sondern auch dem sozialen Wandel, den Brüchen, denen sich karriereorientierte Männer ausgesetzt sahen, vom klassenbewussten Ständestaat der Bildungsbürger hin zum freien Markt der Talente.

Ein Vierteljahrhundert lang hatte Bockelmann mit Festanstellung im Olymp der Opernwelt seinen Ruhm international gefestigt. Er galt als der beste Bariton für die Heldenrollen Richard Wagners und über 30 Jahre hinweg als Idealbesetzung für den Wotan im „Ring des Nibelungen“ sowie für den Hans Sachs in den „Meistersingern von Nürnberg“. Wo Kollegen noch übertrieben sonor intonierten oder die Worte im Rezitativ artikulierten, sang Bockelmann jede Silbe aus und gab eine vielfach als sensibel und feingeistig empfundene Interpretation. Damit hob sich Bockelmann weit ab vom überkommenen Gesangsstil des 19. Jahrhunderts und er selbst sah sich als ein Wegbereiter, der weit mehr als seine Vorgänger Wagners ursprüngliche Vorstellung vom Wesen dieser Partien erfasst habe. Bockelmanns Interpretationen wurden auch als künstlerische Erneuerung der Musik Richard Wagners empfunden, und Komponisten der damaligen Gegenwart hofften in den 20er Jahren, Bockelmann für ihre Uraufführungen zu gewinnen, weil er seine Partien nicht nur sang, sondern ihnen stets Leben und Aura, den Figuren Seele und Charakter allein durch die Stimme zu geben schien, den Gesang mit der Musik in Harmonie einte.

Sein Repertoire umfasste mehr als 100 Partien. Von 1921 bis 1926 hatte er einen Vertrag am Opernhaus von Leipzig, von 1926 bis 1932 am Opernhaus (Stadttheater) Hamburg und von 1932 bis 1944 war er Mitglied der Berliner Staatsoper Unter den Linden. Von 1928 bis 1942 trat er bei den Bayreuther Festspielen auf, von 1929 bis 1930 sowie von 1934 bis 1938 gastierte er zur jährlichen „Deutschen Saison“ an der Londoner Covent Garden Opera. 1930 und 1931 war er mit dem Hamburger Ensemble an der Oper in Chicago, gastierte in Paris, Mailand, Amsterdam, Rom, Brüssel, Wien und München.11 Er brillierte aber auch während der Weimarer Jahre in modernen neuen Opern von Erich Wolfgang Korngold und Ernst Krenek.

Gerade die Rolle des Hans Sachs schien ihm zu einer zweiten Haut, zum Alter Ego geworden zu sein. Mit seiner Expertise in dieser Rolle suchte er sich später als Hochschullehrer zu empfehlen. Überliefert sind mehrere unveröffentlichte Manuskripte, in denen er seine Herangehensweise als Sänger am Beispiel dieser Partie in ein Konzept für die Lehre überführt.

1 Anlässlich Bockelmanns 60. Geburtstags.

2 Anthony Eden (1897-1977), britischer Außenminister der Konservativen in den Jahren 1935-1938, von 1940-1945 und von 1951-1955.

3 Staatsempfang für Italiens Diktator Benito Mussolini am 28. September 1937 mit mehreren protokollarischen Höhepunkten in Berlin, darunter auch ein Bankett auf Hermann Görings Landsitz „Carinhall“ in der Brandenburger Schorfheide.

4 Brief an Walter Ohk vom 24. April 1952. Hier stark gekürzt und im Auszug auf die wesentlichen politischen Aussagen hin zitiert.

5 Bodenteich, Gemeinde im Landkreis Uelzen.

6 Burgdorf an der Aue, Kreisstadt bis 1973, heute Region Hannover.

7 Die 1892 von Ludwig Warnecke gegründete Burgdorfer Konservenfabrik galt in der Zeit zwischen den Weltkriegen als größter Burgdorfer Industriebetrieb. Sie produzierte, seit dem Jahr 1920 auch mit dem Zweigwerk in Hannover-Wülfel, Spargel-, Erbsen-, Bohnen-, Karotten- und Pilzkonserven, die in das europäische Ausland exportiert wurden. Das Werk in Wülfel firmierte noch 1918 als Konservenfabrik Rehse und verarbeitete vorwiegend Obst zur Marmeladenherstellung. Ein betriebseigenes, landwirtschaftliches Gut in Burgdorf lieferte Gemüse von 1500 Morgen, allein auf 750 Morgen Spargel. Noch um 1960 war die Fabrik größter Spargelanbaubetrieb der Bundesrepublik. Zwischen 600 bis 700 landwirtschaftliche Betriebe aus anderen norddeutschen Anbaugebieten bauten weiteres Gemüse für die Burgdorfer Produktion an. Es gab vier fern voneinander gelegene, unabhängige Anbaugebiete, um witterungsbedingte Ausfälle ausgleichen zu können. In Saisonzeiten waren bis zu 800 Arbeitskräfte für die Konservenfabrik beschäftigt. Frischer Stangenspargel wurde per Bahnexpress auch an deutsche Überseereedereien für die Passagierlinien der Nordatlantikroute geliefert. Kurt Kayser (Hg): „Der Landkreis Burgdorf.“ In: Die deutschen Landkreise. Die Landkreise in Niedersachsen. Band 19. Der Landkreis Burgdorf, Regierungsbezirk Lüneburg. Kreisbeschreibung nebst Kreisraumordnungsplan und Statistischem Anhang. Bremen 1961. Seite 207.

8 „Tom der Reimer“, Ballade von Carl Loewe.

9 „Ach, laß doch das Grübeln sein!“ Walzer von Hermann Schultze-Buch. Entstehungsjahr unbekannt. Veröffentlicht auf Schallplatte durch Deutsche Grammophon, Berlin 1928. Interpret Tenor Max Reichert.

10 Nationalarchiv der Richard-Wagner-Stiftung Bayreuth. Nachlass Rudolf Bockelmann.

11 K.J. Kutsch, Leo Riemens: Großes Sängerlexikon. Erster Band A-L. Berlin/ Stuttgart 1987. Seite 293.

Rudolf Bockelmann in der Literatur und sein Nachlass

Die bislang einzige Biographie über Bockelmann erschien 1963 im Verlag eines früheren Schulkameraden, dem vier Jahre jüngeren Celler Zeitungsverleger Ernst Pfingsten, verfasst von dem Journalisten Berndt W. Wessling (1935-2000). Berndt W. Wessling gab an, Rudolf Bockelmann bereits 1952 in Hamburg als junger Journalist persönlich interviewt zu haben, als dieser seine erste Regiearbeit mit „Tristan und Isolde“ ausführte. Später erhielt Wessling Bockelmanns schriftliche Aufzeichnungen durch dessen Witwe Maria.1 Schriftstücke, für die er keine Verwendung hatte, wie Bockelmanns umfängliche Feldpostbriefe aus dem Ersten Weltkrieg an die Eltern und Fotografien aus der Studentenzeit in Leipzig, überließ Wessling schon früh dem Richard-Wagner-Archiv in Bayreuth. Der andere Teil gelangte erst 1999, kurz vor Wesslings Tod, in das Staatsarchiv Hamburg, dem er seinen gesamten eigenen schriftlichen Nachlass übergab. In Hamburg befinden sich die Papiere, die Wessling für seine Biographie 1963 herangezogen haben mag. Jedoch finden sich für viele wörtliche Zitate und auch Behauptungen in Wesslings Biographie keine Belege in Bockelmanns Aufzeichnungen, gerade auch kein Beweis für die Behauptung, Bockelmann habe während der NS-Zeit exilierten Künstlerkollegen im Ausland Hilfe durch Geldzahlungen zukommen lassen. Gleiches gilt für Andeutungen, die Wessling 1985 in seiner Biographie über Wilhelm Furtwängler aufstellte: Der Nachlass Rudolf Bockelmanns enthalte so brisantes Material, dass dieses unter Verschluss gehalten werden müsse. Dies kann nach Durchsicht des Materials nicht bestätigt werden.2 Es fehlen auch eindeutige Quellenbelege in Wesslings Buch. Zitate Bockelmanns im Wortlaut, in denen dieser sich distanzierend zur NS-Politik äußert oder seinen Unmut artikuliert, vor Partei-Funktionären auf arrangierten Veranstaltungen singen zu müssen, verknüpfte Wessling ebenfalls nicht mit eindeutigem Verweis. Seine Bockelmann-Biographie von 1963 war Wesslings erste Buchpublikation, die weit mehr einem journalistisch gestalteten Porträt als einer wissenschaftlichen Arbeit entsprach. Gleichwohl galt Wesslings Bockelmann-Biographie lange Zeit auch Sänger-Lexika als zitierbare Grundlage.3 Wessling, der ein erstaunlich produktiver Biographien-Schreiber war, wurde in Zusammenhang mit seinen Lebensbeschreibungen über Gustav Mahler, Carl von Ossietsky und Kurt Tucholsky von Wissenschaftlern mehrfach der gezielten Irreführung überführt.4 Wörtliche Zitate der genannten Personen konnten nicht verifiziert werden und wurden als blanke Erfindung Wesslings enttarnt.5 Umso notwendiger erscheint es, sich den in Bayreuth und Hamburg überlieferten schriftlichen Nachlass noch einmal auf Bockelmanns Karrierestationen hin anzusehen.

Das von Wessling an das Hamburger Staatsarchiv übergebene Schrift- und Bildmaterial wirkt heute unvollständig. Rückseitige Anmerkungen und Erklärungen auf Fotografien durch Wesslings Hand weisen darauf hin, dass er das Material Zeitungen zur Veröffentlichung zur Verfügung gestellt und zurückgefordert hatte, eventuell auch Dokumente an Redaktionen gegeben haben mag, die nicht zurückkamen. Auch manche von Bockelmann mit Maschine verfassten Textzusammenhänge lassen Anschlussseiten vermissen, die offenkundig einmal vorhanden gewesen waren.

Die beiden schriftlichen Nachlässe in den Archiven von Hamburg und Bayreuth sind nicht sehr umfangreich und beinhalten überwiegend Korrespondenz und tagebuchähnliche Aufzeichnungen ab dem Jahr 1945. Denn Bockelmann hatte den Hausrat seiner Wohnung am Berliner Lietzensee 1943 bei einem Luftangriff verloren. Unmittelbar nach dem Krieg lebte Bockelmann mit seiner Familie auf dem Lande bei Göttingen auf dem Anwesen eines Kameraden aus der Zeit des Ersten Weltkriegs. Dort verfasste er mit Maschine geschriebene autobiographische und unveröffentlichte Lebenserinnerungen, die er für eine Autobiographie vorgesehen haben mochte.

Umso aussagekräftiger erscheint deshalb die Serie von Briefen und Postkarten, die Rudolf Bockelmann über 30 Jahre an Walter Ohk, den Direktor des Werkes Hannover-Wülfel der Burgdorfer Konservenfabrik, schrieb. Denn in diesen Briefen gibt Bockelmann stets etwas über sein Seelenleben, seine Verfasstheit preis, schildert seine Erfolge, aber auch sein Unbehagen über Zukunfts- und Existenzängste. Die Briefe, die Walter Ohk über 30 Jahre an Bockelmann schrieb, sind in keinem der beiden Nachlässe überliefert. Aus den Antworten Bockelmanns wissen wir aber, dass Ohk Bockelmann jedes Jahr zum Geburtstag gratulierte und jeweils per Bahnexpress die Lieferung frisch gestochenen Burgdorfer Spargels anbot, für dessen Qualität die Konservenfabrik besonders bekannt war. Ohks Bruder Richard war Opernsänger und Bariton gewesen. Die Bekanntschaft mit ihm dürfte nicht unwesentlichen Einfluss auf den jungen Bockelmann gehabt haben.

Obwohl Bockelmann und Walter Ohk zusammen musiziert hatten, siezten sie sich zeitlebens. Bockelmann schrieb in den Briefen an Ohk über den Fortgang seiner Karriere stets auch in einer rechtfertigenden Haltung, als Opernsänger einen dem Beruf des Philologen ebenbürtigen gesellschaftlichen Rang erworben zu haben. Bockelmann war seinem Vater zuliebe zunächst Gymnasiallehrer in Leipzig geworden, hatte aber seinen Traum von der Sängerkarriere nicht aufgeben wollen und auf die sichere Beamtenstellung schließlich verzichtet. Aufgewachsen als einziges Kind eines Lehrers sah sich Rudolf Bockelmann mit der Erwartungshaltung des Vaters konfrontiert, einen bildungsbürgerlichen gesellschaftlichen Rang zu erlangen. Das Verlangen nach Anerkennung vom Vater ebenso wie von akademischen und großbürgerlichen Kreisen konnte Bockelmann zeitlebens nicht mehr ablegen, zumal er als ausgeprägter Familienmensch nach existentieller Absicherung strebte und ihm die Festanstellung gerade nach der eigenen Familiengründung immer wichtig blieb. Schon vergleichsweise früh – noch Ende der 20er Jahre – fasste er eine Professur an einer Musikhochschule als Karriereziel ins Auge.

Diese Haltung spiegelt sich auch in Bockelmanns Schriftverkehr der Nachkriegszeit, der in den Nachlässen in Hamburg und Bayreuth enthalten ist. Zahlreiche Bekannte schätzten Bockelmann als Künstler und Freund ebenso wie sie seiner Ehefrau Maria und seiner Familie Wertschätzung und Sympathie entgegenbrachten und dies in Briefen ausdrückten.

In der jüngeren zeitgeschichtlichen Literatur wird Rudolf Bockelmann bisweilen hämisch und pauschal als Nutznießer und Profiteur der NS-Kulturpolitik bezeichnet, ohne Belege, schriftliche Quellen, Hintergründe oder biographische Zusammenhänge zu erwähnen oder Bezüge zu den veränderten Rahmenbedingungen innerhalb des NS-Musikbetriebs herzustellen.6 Kolportiert wird zumeist zeitgenössischer Tratsch. Allein Fred K. Prieberg zitierte in seinem bekannten „Handbuch Deutscher Musiker“ eine Anzahl schriftlicher Quellen, die Bockelmanns Teilnahme an Anlässen mit der Spitze der NS-Politik belegen, wobei er jeweils als vortragender Sänger geladen war.7 Bockelmann war bereits in den Weimarer Jahren zu einem gefragten Künstler aufgestiegen.

Im Richard-Wagner-Archiv in Bayreuth ist eine Serie von Fotografien aus seiner Leipziger Studentenzeit ebenso erhalten wie aus der Militärzeit. Ein Leben in der etablierten Welt als Beamter schien für Rudolf Bockelmann geradezu vorbestimmt. Das studentische Leben war damals formell und uniform. Öffentliche Feiern und Paraden hatten etwas Militärisches, Teilnehmer unterschieden sich vom Habitus kaum von Offizieren bei der sonntäglichen Parade in Ausgehuniform. Der Übergang vom Burschenschaftler zum Soldaten war fließend, Regularien und Rituale ähnelten einander. Umso bemerkenswerter ist deshalb seine Entscheidung, mit diesem akademisch, militärisch geprägten Werdegang nach dem Ersten Weltkrieg zu brechen und sich endgültig der Kunst zuzuwenden. Dass er im Laufe seines Lebens sein Talent sogar in zwei Diktaturen verwirklichte, mag auch seinem Drang nach Anerkennung und dem Wunsch nach einer Karriere außerhalb des Beamtentums geschuldet sein.

Rudolf Bockelmann war als Einzelkind erkennbar bemüht, allen Erwartungshaltungen seiner Eltern und wohl insbesondere seines Vaters auch als 35-Jähriger noch gerecht zu werden. Der einzige Sohn wollte und sollte offenbar in allen Bereichen ein leistungsorientiertes Leben führen und gesellschaftliche Konformen erfüllen –

bemessen an Abitur, Hochschulabschluss, Offiziers-Rang, Beamtenstatus. Überliefert ist ein sehr umfänglicher Bestand an detailliert ausformulierten Feldpostbriefen, die Rudolf Bockelmann während des Ersten Weltkriegs als Offizier wöchentlich an seine Eltern schrieb. Sie sind in einem optimistischen und auch humorvollen Ton gehalten, der den Eltern wohl die Sorgen nehmen sollte.8 Sie dienten Bockelmann aber wohl ebenso dazu, sich die eigenen Kümmernisse von der Seele zu schreiben. Durch das Schreiben von Briefen trat Bockelmann Existenzängsten entgegen, sprach sich selbst Mut und Zuversicht zu, ein Muster, das er während seiner gesamten Karriere beibehielt. Dabei erkannte er auch im Unglück noch Witz, und dies ist vielleicht das Rezept, das ihm half, später auch in existentieller Not immer dem Sängerleben treu zu bleiben und nicht auf die Idee zu kommen, wieder Gymnasiallehrer zu werden. Eine neue Verantwortung lastete auf Bockelmann nach Heirat und Familiengründung und er versuchte nun Ende der 20er Jahre Karriere, Familie und existentielle Sicherheit in Einklang zu bringen.

Aufzeichnungen Bockelmanns über die Begegnung mit Dirigenten und Intendanten, unter denen er während der 20er und frühen 30er Jahre gearbeitet hatte, beziehen sich ausnahmslos auf ihre Herangehensweise und ihre Technik, bisweilen auf humorvolle Art auch auf individuelle Angewohnheiten.9 Sie lassen erahnen, dass ein freundschaftlicher Verkehr auf Augenhöhe zwischen Sängern und künstlerischen und musikalischen Leitern an den Opernhäusern von Leipzig, Hamburg und Berlin kaum bestand. Vielmehr herrschte ein professionell distanziertes, hierarchisches Verhältnis vor, in dem die Sänger Kritik unwidersprochen zu ertragen und Anweisungen zu befolgen hatten. Die künstlerische Freiheit bezog sich auf den individuellen Bühnenvortrag und endete nach diesem. Bisweilen, so notierte es Bockelmann, fand außerhalb der Proben überhaupt keine Kommunikation statt. Nachrichten an den jeweiligen Künstler wurden allein schriftlich überbracht. Mitunter wurde von einem gastierenden Spitzensänger auch erwartet, dass er eine Partie ohne vorherige Probe bewältigte. In dem vorhandenen Material aus Bockelmanns Feder finden sich keinerlei Einlassungen und Beobachtungen zu den politischen Veränderungen und auch keine Bemerkungen hinsichtlich der Diskriminierung seiner Berufskollegen. Wesentlich befasst sich Bockelmann allein mit seiner Karriere und seiner persönlichen Zukunftsperspektive. Hinsichtlich der Jahre der NS-Zeit zieht er darin mehrfach das kritische Fazit, dass sich die Bayreuther Festspiele nicht seinen Erwartungen gemäß entwickelten. Handlungsbedarf sah er in der Erschließung neuer kulturinteressierter und gebildeter Publikumskreise sowie auch in der Heranbildung talentierten Nachwuchses im Sängerfach.

In den Briefen und Postkarten an Walter Ohk berichtete er zunächst über Jahre hinweg stolz von seinen fortlaufenden Erfolgen. Umso mehr erstaunt die Ehrlichkeit, mit der er nach dem Krieg über seine enttäuschten Hoffnungen und existentiellen Sorgen sprechen konnte. Die Mitwirkung bei diplomatischen Anlässen und Empfängen des NS-Staates verteidigte er jedoch als unvermeidbare Begleiterscheinung der Karriere. So war er nach seinen eigenen Aufzeichnungen auch am 10. April 1935 Gast der Hochzeitsfeier von Hermann Göring mit der Schauspielerin Emmy Sonnemann.10

International vernetzt, war er als weltläufiger Bildungsbürger direkter Zeuge des zunehmenden Antisemitismus in der professionellen Opernwelt gewesen, der seit den frühen 20er Jahren mehr und mehr vom aufkommenden Nationalsozialismus instrumentalisiert und zugespitzt wurde und unmittelbar seine Berufskollegen traf. Neu war die anwachsende Diffamierung und Diskriminierung jüdischer Musiker und Künstler an den Staatstheatern nach dem Ersten Weltkrieg nicht, entsprang einer damals schon 100 Jahre andauernden Debatte über spezifisch deutsche Merkmale des Nationaltheaters, das sich vor fremden Einflüssen schützen müsse, um eine eigenständige Entwicklung nehmen zu können. Männer, denen Rudolf Bockelmann seinen raschen Aufstieg verdankte, hatten ihre Stellung bereits verloren und Deutschland verlassen müssen, und dennoch entschied er sich offenbar leichten Herzens, Wahlpropaganda für Adolf Hitler zu machen. In der reichsweit zu empfangenen Rundfunksendung am 17. August 1934 sprach Rudolf Bockelmann zur Volksabstimmung am 19. August 1934 über das Staatsoberhaupt des Deutschen Reichs direkt aus Bayreuth während der Festspiele.

Der damalige Reichskanzler Adolf Hitler ließ sich damit im Nachhinein von der deutschen Bevölkerung die Zusammenlegung der Ämter des Reichskanzlers und des Reichspräsidenten auf seine Person als Führer und Reichskanzler bestätigen. Es war ein wesentlicher Schritt im Umbau der vormaligen Republik zur Diktatur, nur etwas mehr als zwei Wochen nachdem der amtierende Reichspräsident Paul von Hindenburg verstorben war. Wie vorgesehen, erbrachte die Abstimmung eine deutliche Zustimmung für Adolf Hitler. Zwei Tage zuvor hatte Helden-Bariton Rudolf Bockelmann die deutschen Wähler zu einem „unbedingten Ja“ aufgerufen. Es war wohl diese Radio-Sendung gewesen, wegen der Rudolf Bockelmann später das Etikett des überzeugten Nationalsozialisten nicht mehr abschütteln konnte.

1 Bestätigt im persönlichen Gespräch des Verfassers mit Rudolf Bockelmanns Tochter Eva-Maria Krohn im Jahr 2008 in Hamburg.

2 Berndt W. Wessling: Furtwängler. Eine kritische Biographie. Stuttgart 1985.

3 Berndt W. Wessling: „Verachtet mir die Meister nicht“. Ein Buch der Erinnerung an Rudolf Bockelmann. Celle 1963.

4 Tante Julchen und der ‚Stürmer‘. In: „Der Spiegel“, Ausgabe 38 vom 18. September 1989. Seite 220-230.

5 Rudolf Ringguth: Dirigenten. Odem des Allerhöchsten. In: „Der Spiegel“, Ausgabe Nr. 12 vom 17. März 1986. Seite 249-254.

6 Zum Beispiel bei Saul Friedländer, Jörn Rüsen: Richard Wagner im Dritten Reich. München 2000. Seite 155.

7 Fred K. Prieberg: Handbuch Deutscher Musiker 1933-1945. Digitale Ausgabe. Kiel 2004. Seite 564-565.

8 Nationalarchiv der Richard-Wagner-Stiftung Bayreuth, Nachlass Rudolf Bockelmann. Weil sich der Inhalt der Briefe direkt an seine Eltern richtet, diese nicht für die Öffentlichkeit bestimmt waren und keinen Bezug zu seiner späteren Karriere als Sänger herstellen, soll aus diesen hier nicht zitiert werden. Sie können Grundlage sein für eine spätere Publikation.

9 Maschinell geschriebene autobiographische Aufzeichnungen Rudolf Bockelmanns, die er vermutlich aus der Erinnerung in den Jahren 1945/46 zu Papier gebracht hatte. Staatsarchiv Hamburg. Nachlass Rudolf Bockelmann im Nachlass Berndt W. Wessling. 622-1/223 Nr. 12.

10 Staatsarchiv Hamburg. 622-1/223 Nr. 12.

Tondokument vom 17. August 1934

Rundfunk-Moderator: „Hier ist Bayreuth. Herr Rudolf Bockelmann, der Darsteller des Wotan1 und des Hans Sachs spricht zu Ihnen.“

Rudolf Bockelmann: „In allen Tageszeitungen war vor wenigen Wochen zu lesen, dass Deutschlands Kanzler und Führer Adolf Hitler wie im Vorjahre so auch diesmal die augenblicklich stattfindenden Bayreuther Festspiele besucht hat. Für uns, die mitwirkenden Künstler der Festspiele, war dieser hohe Besuch natürlich eine besondere Ehre und Auszeichnung. Wie im Zuschauerraum so herrschte auch auf der Bühne eine wahre festliche Stimmung und ein jeder von uns hat sich in besonderem Maße bemüht, sein Bestes und Letztes zu geben, zu Ehre unserer deutschen Kunst, deren höchster Schirmherr Adolf Hitler ist. Aber darüber hinaus brachte uns seine persönliche Anwesenheit noch ein herrliches Erlebnis. Wie im Vorjahre so hatten wir auch diesmal die hohe Ehre gelegentlich bei einer Einladung im Hause Wahnfried unseren geliebten Führer in unserer Mitte zu sehen. Der tiefe und beglückende Eindruck dieser Stunde ist schwer in Worte zu fassen. Wir haben Adolf Hitler im wahrsten Sinne des Wortes erlebt. Diesem genialen, gottbegnadeten Menschen von Mann zu Mann in die Augen zu sehen, seinen Worten lauschen zu können, ist ein Erlebnis, das wir nie vergessen werden. Seine einfache, aber so herzliche wie liebenswürdige Art, der ganze Zauber seiner einzigartigen Persönlichkeit, strahlt auf uns aus und reißt uns zu uneingeschränkter Begeisterung und Bewunderung hin. Wir wissen es und fühlen es, jeder einzelne von uns, dieser Mann ist auch unser Führer, ist der Beschützer und Förderer auch unserer Arbeit, die der deutschen Kunst geweiht ist. Und darum kann es für uns deutsche Künstler wie für alle anderen Berufe und Stände deutschen Lebens am 19. August nur eine Antwort geben auf die Frage, die unser Führer und Kanzler uns stellt. Ein freudiges und unbedingtes vertrauensvolles Ja.“2

„Jetzt fester Vertrag“ notierte Rudolf Bockelmann danach für den 1. September 1934 in seinen tagebuchähnlichen Aufzeichnungen, die er mit Maschine verfasste.3 Für volle acht Jahre war er nun an der Berliner Staatsoper Unter den Linden engagiert. Für Hamburg ergab sich gleichzeitig ein Gastspielvertrag über 15 Abende. Am 19. Dezember 1934 sang er zum ersten Male bei einem Empfang in der Reichskanzlei zu Ehren von Harold Sidney Harmsworth, 1. Viscount Rothermere (1868-1940), Eigentümer des britischen Zeitungs-Imperiums, zu dem auch die „Daily Mail“ und der „Daily Mirror“ zählten. Harmsworth war ein Unterstützer der Appeasement-Politik gegenüber Adolf Hitler. Rudolf Bockelmann notierte später, dass bei diesem Besuch auch der Journalist George Ward Price (1886-1961) anwesend gewesen sei, der Bockelmann und dessen Auftritt an diesem Abend in seinem Buch „I Know These Dictators“ von 1937 erwähnt hatte.4

Rudolf Bockelmann im November 1931 in Chicago, als Mitglied des Hamburger Opern-Ensembles auf Gastspielreise. Nationalarchiv der Richard-Wagner-Stiftung, Bayreuth.

1 Telefunken Bestell-Nr. SK Nr. 1342. Rudolf Bockelmann „Abendlich strahlt der Sonne Auge“ (Wotan) aus „Rheingold“ (Richard Wagner). Orchester der Staatsoper Berlin. Dirigent Franz Alfred Schmidt. Umseitig: „Blick ich umher in diesem edlen Kreise“ (Wolfram) aus Tannhäuser (Richard Wagner) und der Szene auf der Wartburg. Recht zur Radioverbreitung vorbehalten. Electrola Nr. E.H. 607 (62-752). Rudolf Bockelmann „Wotans Abschied und Feuerzauber“ aus „Die Walküre“. Orchester der Staatsoper Unter den Linden Berlin. Dirigent Clemens Schmalstich.

2 Quelle: www. rias1.de. Das Radio-Archiv. Im Wortlaut aufgezeichnet.

3 Staatsarchiv Hamburg. Nachlass Rudolf Bockelmann. 622-1/223 Nr. 12.

4 Nationalarchiv der Richard-Wagner-Stiftung Bayreuth, Nachlass Rudolf Bockelmann.

Von Leipzig nach Hamburg und Bayreuth

Heldenbariton im Widerstreit zwischen Ruhm und Lehre

Rudolf August Louis Bockelmann wurde am 2. April 1892 in Bodenteich bei Uelzen geboren. Sein Vater war Lehrer. Als Rudolf etwa drei Jahre war, zog die Familie nach Burgdorf an der Aue bei Hannover um. Dort sang er als Schüler im Kirchenchor von St. Pankratius und er liebte laut späterer Aufzeichnungen die Musik bei öffentlichen Feiern und Volksfesten auf den Straßen Burgdorfs. Burgdorf war damals eine kleine, ländlich geprägte Kreisstadt in der preußischen Provinz Hannover, die 20 Kilometer nordöstlich von Hannover gelegen jedoch gerade einmal 6.500 Bewohner zählte und eine Bahnstation auf der Strecke von Hildesheim nach Celle war. Zu Hause begeisterte Bockelmann sich für die Stimme Carusos, die von einem Phonographen wiedergegeben wurde. Später besuchte er das Gymnasium im nahen Celle, sang dort im Oratorien-Chor und auch Wagner-Partien bei Schulveranstaltungen. Nach dem Abitur in Celle im Jahr 1912 strebte er auf Wunsch des Vaters das Studium der Altphilologie an der Universität von Leipzig an und setzte auch dort seine Leidenschaft für die Musik und den Gesang fort. 1919 hatte er sein Studium nach dem Militärdienst im Ersten Weltkrieg in Leipzig mit Staatsexamen beendet. Er trat seine erste Stellung als Referendar an einem Leipziger Gymnasium an, ließ aber nicht ab von seinem Traum einer Zukunft als Sänger. Vom 19. April 1920 datiert eine Einladung des Dirigenten Otto Lohse, der ihn für den 22. April um 12 Uhr mittags zur Probe an das Städtische Theater Leipzig bittet.1 Von 1920 bis 1923 ließ er sich in Leipzig bei Oskar Laßner und Walter Soomer zum Opernsänger ausbilden und erwies sich als Naturbegabung, die scheinbar mühelos in einer kontinuierlichen und rasanten Karriere immer neuen Erfolgen entgegenstrebte. Schon 1921 unterzeichnete er einen Dreijahresvertrag als lyrischer Bariton an der Leipziger Oper. Bis 1926 absolvierte er 606 Aufführungen in 64 Rollen, darunter in 16 Uraufführungen. Am 13. März 1924 sang er erstmals im Leipziger Rundfunk, der erst vier Wochen zuvor in Betrieb gegangen war. Eine Stunde über gab er Arien von Lortzing, Balladen und Arien von Carl Loewe und Richard Wagner. Er bekam Hunderte Briefe an Fanpost und wiederholte die Konzert-Sendung in den kommenden zwei Jahren nahezu vierzigmal.

„Sehr bedauert habe ich stets, dass ich meinem Entdecker Arthur Nikisch in meinem Sängerberuf nicht mehr begegnet bin, denn er starb zu früh. Mein erster Opernchef war Otto Lohse. Sein Nachfolger war Gustav Brecher. Die Rollen, die ich bei ihm einstudierte, zum Beispiel den schwierigen Amfortas im ‚Parsifal‘, beherrsche ich noch heute. Am Pult des Abends wirkte er befremdend durch seine Zeichengebung, die auf seiner Auffassung von musikalischer Phrasierung beruhte, und zwar auf dem Prinzip des schweren Auftaktes, das die meisten Sänger nicht begriffen.“2

Im Juli 1926 wechselte Bockelmann an die Oper in Hamburg. Das Stadttheater war nach aufwendigem Umbau und technischer Modernisierung wiedereröffnet und der Intendant Leopold Sachse sowie der Dirigent Egon Pollak hatten Rudolf Bockelmann für die Rolle des Hans Sachs in Wagners „Die Meistersinger von Nürnberg“ zur Wiedereröffnung am 26. September 1926 bestimmt. Schon 1928 hatte Bockelmann das erste Gastspiel an der Berliner Staatsoper in der Rolle des Wotan aus der „Walküre“ und führte dabei ein ausführliches Gespräch mit dem Dirigenten Wilhelm Furtwängler, der daraufhin eine Schallplattenaufnahme arrangierte.

Nachdem Rudolf Bockelmann 1932 an die Berliner Staatsoper gewechselt war, war es wiederum die Rolle des Hans Sachs für die Neuinszenierung „Der Meistersinger“ unter dem Intendanten Heinz Tietjen, die hier den Einstieg gab.

Gelobt wurde Bockelmanns Fähigkeit, auch eher für den Sprechgesang angelegte Passagen auszusingen, was ihn hörbar von seinen Kollegen Josef von Manowarda, Jaro Prohaska und Wilhelm Rode unterschied und von Wieland Wagner als göttlich empfundener Schöngesang beschrieben wurde. Verglichen wurde Bockelmann mit Friedrich Schorr (1888-1953), der vielen als talentiertester Bariton der Epoche galt und noch vor Bockelmann als Erneuer unter den Wagner-Interpreten angesehen wurde.3