Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Hoja de Lata Editorial

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Serie: Sensibles a las Letras

- Sprache: Spanisch

Julio Vilches es un valenciano que a finales de los años setenta llegó a la isla de Sálvora, reserva natural de las Rías Baixas, para hacerse cargo del faro que acompaña a los barcos que se adentran en la ría de Arousa. Allí descubrió un mundo de libertad e imaginación inagotable tras cuarenta años de franquismo. Porque los quehaceres en el faro dejan también tiempo para disfrutar la maravilla de la vida: fiestas de solsticio a la luz de hogueras, amores y amigos en abundancia o una emisora de radio con la que cada noche Julio y otros fareros amenizan el tránsito de barcos mercantes y planeadoras de narcotraficantes. Sálvora es refugio seguro de náufragos y piratas modernos, pescadores furtivos y turistas extraviados. Y es, ante todo, un gran canto a la vida libre.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 329

Veröffentlichungsjahr: 2017

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

SENSIBLES A LAS LETRAS, 38

© Julio Vilches, 2017

© del prólogo: Gloria Vilches, 2017

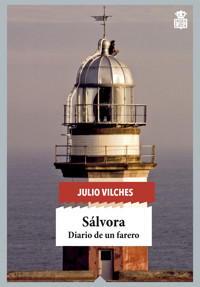

© de la imagen de la cubierta: Ana Torralva, VEGAP, Gijón/Xixón, 2017Imagen del interior de la cubierta: Mapa fantasioso de Sálvora, Julio Vilches, 1983

© de la presente edición: Hoja de Lata Editorial S. L., noviembre del 2017

© Segunda edición: septiembre del 2019

Hoja de Lata Editorial S. L.

Avda. Galicia, 21, 4.º E, 33212, Xixón, Asturies [España]

[email protected] / www.hojadelata.net

Edición: Hoja de Lata Editorial S. L.

Diseño de la colección: Trabayadores culturales Glayíu

Corrección de pruebas: Olaya González Dopazo

ISBN: 978-84-18918-87-2Producción del ePub: booqlab

El colectivo editorial quiere agradecer enormemente a Lorena Álvarez su confianza y su intuición al proponernos este maravilloso texto.

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo las excepciones previstas por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.

PRÓLOGO

No considero que tenga buena memoria, ni guardo demasiados recuerdos de mi infancia, que fue la convencional de una niña de ciudad. Sin embargo, recuerdo muy bien la primera vez que fui a la isla de Sálvora, con mis padres y mi hermana, a visitar a mi tío Julio, hermano de mi madre, destinado allí como farero. Era verano de 1985, yo tenía seis años. Recuerdo la emocionante travesía en barco por la ría de Arousa, vislumbrar a lo lejos la isla solitaria y, al acercarnos al puerto, la sirena de piedra junto al palacio del marqués. Ya instalados, recuerdo también aprender a hacer telares y otras manualidades con Pilara, la pareja por entonces de mi tío, coleccionar conchitas recogidas en las playas y confeccionar un herbolario para el cole con la flora local, que aún conservo, subir a hombros a la altísima plataforma de madera flotante construida en las ramas de unos árboles para tratar de ver a los esquivos ciervos, jugar al críquet en los prados de manzanilla, salir de excursión en la dorna, inspeccionar las casas de la antigua aldea abandonada, los caballos salvajes, el perro Brico y los gatos del faro, máscaras y disfraces, salir de las habitaciones por las ventanas, comer percebes como si fueran palomitas de maíz. Por las noches, iluminadas con velas y quinqués por la ausencia de electricidad, hablar por radio con el faro de la isla vecina de Ons (cambio y corto), guitarra y canciones, acostarse tarde. ¡Cómo no iba a hacer mella esta experiencia extraordinaria en mi memoria infantil! Era como viajar a otro mundo situado en otro tiempo. Y todo esto acompañado del humor dadá y las divertidas ocurrencias de mi tío Julio.

Después de esta primera visita volví en muchas ocasiones a Sálvora en viajes familiares, con parejas o con amigos. Con los años, cambió el estatus de la isla, de aristocrática propiedad privada a protegido parque natural, hubo rotación de moradores fijos del faro, tanto humanos como animales de compañía, se instalaron placas solares y los móviles sustituyeron a la radio (corto y cierro). Pero la magia de este fantástico lugar permaneció intacta para mí.

Hace algunos años, mi madre me envió un correo electrónico en el que adjuntaba un archivo de texto que contenía el relato de su vida que Julio había escrito pensando en sus hijas, Isla y Vera, como principales lectoras, aunque lo compartió también privadamente con sus hermanos. Estructurado en tres partes, el manuscrito comenzaba con sus recuerdos de infancia y juventud en Valencia (la riada, el colegio y las vacaciones escolares, excursiones a la montaña y viajes en autostop por Europa, los agitados años universitarios, los primeros trabajos), seguía con su etapa de formación y prácticas como farero, su elección de destino en Sálvora y su vida allí, y se interrumpía cuando el relato alcanzaba lo que entonces era el presente de la escritura, allá por el 2006.

La lectura del documento me fascinó. En sus más de 600 páginas, mi tío hacía gala de una memoria prodigiosa (luego supe que, al menos para la parte que transcurre en Sálvora, que es la más extensa, se había ayudado de las anotaciones diarias de los libros de servicio del faro y los álbumes de fotos) y de una voz narradora muy imaginativa que, sin ninguna pretensión y de manera muy llana, pero al mismo tiempo poética y en ocasiones misteriosa, relataba con precisión, humor y ternura los diversos acontecimientos de su vida. Tuve claro que el texto trascendía su función original de fijación de la memoria familiar, que tenía valor literario per se. Tras persuadir a mi tío para que aceptara la posibilidad de una publicación, emprendí la necesaria tarea de edición, desde la inexperiencia pero el respeto y entusiasmo por un material que me era muy cercano.

Pese a que el documento original estaba planteado como un exhaustivo recorrido vital de medio siglo, en aras de una mayor unidad temática y coherencia narrativa decidí conservar exclusivamente las partes que transcurren en la isla de Sálvora, desde su llegada en el verano de 1980 hasta un punto en que me pareció que la rutina comenzaba a superar la novedad. De esta forma, el texto adquiere además un importante valor testimonial en cuanto que pone el foco en la experiencia como farero de mi tío, un oficio mítico actualmente en vías de extinción.

Escribo de hecho estas líneas acompañando a Julio en su último turno. El faro ha sido automatizado recientemente, y los fareros ya no resultan necesarios. El único habitante empadronado en Sálvora («Camino del Faro n.º 999», anotó en su día un funcionario algo desconcertado) está haciendo las maletas para abandonar definitivamente la isla. Menos mal que en las páginas de este libro pervivirá el relato de una época singular y unas vivencias extraordinarias.

GLORIA VILCHESSálvora, verano del 2017

Para Isla y Vera

SÁLVORA. DIARIO DE UN FARERO

El Rías Bajas fondeó frente a un muelle de cabeza derruida. Una sirena de roca blanquecina destacaba sobre la playa entre la niebla espesa. Al otro lado del puerto se alzaba un extraño pazo con forma de pequeño castillo y, junto a él, un vetusto cañón negro nos apuntaba. Era un quince de junio muy brumoso, y en aquella penumbra gris el conjunto cobraba un aire melancólico. Desembarcamos nuestros equipajes y víveres por medio de una chalupa que nos acercó al muelle de aspecto ruinoso. Un volquete se hizo cargo de los equipajes. El faro estaba a un kilómetro y medio, se hallaba en obras y habría que realizar numerosos viajes del dumper con los materiales que llegaban, pero de eso se encargarían los obreros.

Andrés, el peón especialista, nos acompaña caminando por la pedregosa pista que sube a un pequeño collado. Entra de servicio dos semanas y luego será sustituido otro periodo igual por su yerno José. Llegamos al faro Juan, su perro Coro y yo (Candás, el tercer farero, había llegado algunos días antes), fascinados pero desconcertados por la falta de visibilidad: el enorme edificio estaba envuelto en densa niebla y era imposible hacerse la más mínima composición del entorno. Aún tendrían que transcurrir dos días para que se levantase el telón y pudiéramos contemplar el que sería nuestro amplio paisaje marino durante muchos tiempos.

El extenso patio y el interior del edificio se hallaban en completo desorden debido a las obras. Se construían tres apartamentos y un salón. Mientras tanto, permanecían disponibles dos viviendas del ala vieja, cuyos baños no estaban muy funcionales. Una de ellas la compartirían alternativamente los ayudantes especialistas y la otra, provisionalmente, la usaríamos Candás, Juan y yo, a los que se referían con el nombre de «los técnicos». El ingeniero nos prometió que al llegar el otoño dispondríamos de los apartamentos y el amplio salón dotados ya de mobiliario nuevo. Y bajo esa condición (que fue cumplida) asumimos hacernos cargo del servicio en una vivienda semirruinosa sin inodoro ni ducha.

El inesperado desorden no nos resta entusiasmo y paseamos con Coro ascendiendo por grandes rocas graníticas que parecen flotar en la bruma opaca, hasta llegar a un vértice geodésico en el medio de la nada. Millares de gaviotas patiamarillas nos sobrevuelan en plena época de cría en la más escandalosa algarabía imaginable. Prados y riscos están sembrados de sus nidos y decenas de pollos corretean desorientados entre los tojos o se juegan la vida en su primer vuelo. Al regreso son los numerosos conejos a la vista quienes nos sorprenden como nuevos invasores.

Juan se ha traído una escopeta de cartuchos, pero esta isla es privada, pertenece a los marqueses de Revilla (nada que ver con el embutido). Antiguamente perteneció a los robinsones, luego a los piratas, más tarde fue de la Iglesia desde tiempos del obispo Gelmírez, a continuación cayó en manos de los militares y actualmente es propiedad de un general juez amigo personal de Paco Franco y consorte de una marquesa abulense.

Para los marqueses de Revilla, Sálvora es una propiedad sentimental dentro de su amplia colección de posesiones. Tienen un guarda que vigila la isla desde el pazo del puerto, pero aún no le hemos visto la cara. Se refieren a él como el señor Francisco, aunque algunos le llaman el Algarrobo. Parece ser muy celoso en sus funciones, y desde luego no tolera que nadie cace conejos. Pero Juan es muy osado y le gusta el juego de la provocación. Asegura que cazará conejos para comer siempre que le venga en gana.

Una de la madrugada. Se apaga el generador y nos retiramos. En la vivienda al fondo del pasillo se escuchan indiscretas las voces de Andrés, su esposa y su hijo Josemanuel. Esta noche en el patio, este ayudante rudo y de dudosa conducta me ha mostrado sus manos de un negro indeleble y me ha propuesto hacer todo mi trabajo si le doy a cambio una caja de víveres cada quincena. Me decía que, si yo quería, no tendría que mancharme nunca las manos con gasoil, petróleo o grasas… Pasé de esa oferta con un gesto y me reuní con Juan.

—Este hombre nos traerá pronto problemas —le comento a mi compañero.

—De momento —dice él—, me está haciendo polvo los oídos con ese horrible acordeón.

Segundo día en la isla. Es un faro artesano, un faro de fuego. Bajo el largo centenar de prismas de cristal que componen la óptica giratoria, está la cámara de servicio. Esta sala circular tiene algo de gimnasio. Hay que dar cuerda con manivela para remontar el peso-motor, como una pesa de reloj pero de media tonelada. Esta es la fuerza que hace girar suavemente la pesada óptica, que flota en una cuba llena de mercurio. También hay que dar presión con bomba muscular a los tanques de petróleo con aire (bíceps-dorsales).

Pero lo mejor es subir por la angosta escalera hasta situarte en el laberinto de los cristales, dentro de la óptica. Enciendes la lámpara de alcohol y ubicas bien sus mechas bajo el vaporizador de la lámpara Chance de calefacción interna. Sales de la pajarera y esperas doce minutos en el balcón de la linterna viendo el paisaje (cuando levante esta niebla de una vez). Transcurrido el plazo de calentamiento, vuelves a trepar a la pajarera y con un estopero largo tomas fuego de la lámpara de alcohol, abres la llave del petróleo y le das llama al capillo, una especie de bombilla textil de seda y amianto muy frágil. Las últimas operaciones del encendido son estabilizar el paso de petróleo según la luz resultante, retirar encendida a pulso la lámpara de alcohol, posarla y apagarla con su tapa, salir al exterior de la óptica y empujar el carrusel de cristales para que adquiera su inercia y gire sin pausa una vuelta cada veinte segundos. Ya está luciendo el faro.

Hay que cargar los tanques de petróleo cada dos días, repostar y comprobar los viejos generadores, y con el faro encendido hay que dar cuerda y presión cada seis horas. Cuanto más larga es la noche, más se retrasa la última cuerda. Desde el balcón de la torre trato de imaginarme este lugar con su paisaje y sin las obras, con todo recogido y ese enorme patio despejado. Y, sobre todo, sin tantas voces humanas y ese trasiego de gente. Esto todavía no es la isla deshabitada. Detrás de la niebla hay ciento setenta hectáreas silvestres. Una aldea abandonada, playas y bosques, ciervos, caballos y percebes. Pero ¿cuándo?

Candás se ha marchado a Asturias y quedamos Juan y yo a cargo del servicio. La tercera tarde insular ocurrió un suceso algo alarmante. Estábamos en casa nosotros dos cuando irrumpió muy alterado el hijo de Andrés, de catorce años, con la siguiente nueva:

—¡Un accidente en el puerto! El dumper ha caído por una escalera del muelle cuando lo cargábamos de ladrillos, atropellando a tres obreros. Yo tuve que saltar al mar para esquivarlo…

—¿No estaba frenado?

—No va el freno de mano.

—¿Y quién lo está conduciendo?

—Lo conduzco yo —confiesa Josemanuel—, con permiso de mi padre. No os preocupéis, ya se han llevado a los heridos en el barco del Bicho. No tenéis que hacer nada, pero el dumper ha caído al mar y no sé cómo lo vamos a sacar.

Dicho esto, marchó tan rápido como vino, dejándonos sumidos en un reflexivo estupor. ¿Hasta qué punto nos implica? ¿Cómo vamos a permitir que conduzca un niño? ¿Será necesario en estos casos enviar un informe a nuestros jefes de Pontevedra? En estas cavilaciones apareció de pronto Andrés, ignorante aún del accidente y, lo que es peor, con su acordeón en el brazo. Sin mediar palabra, comenzó de inmediato su música arrítmica y distorsionada, una música insufrible que no ofrecía silencios mínimos ni prometía detenerse. Juan y yo sufrimos un ataque de risa simultáneo. Nos desternillamos caídos en la alfombra largos minutos, mientras el torturador acordeón seguía sonando incesante sin que el músico dijera una sola palabra. Un eterno rato después, cuando conseguí levantarme, extenuado, le hice un gesto para que se detuviera y pude decirle:

—Andrés, ¿has visto a Fellini?

—¿Qué Fellini?

—El hombre del Gordini.

Se ha despejado la niebla, descubriendo un espléndido panorama litoral sobre un inmenso horizonte. Empezando desde el sur, están visibles la costa portuguesa de Viana, el monte Tecla en la desembocadura del Miño, Monteferro, las islas Cíes, la costa de la Vela, la bocana de la ría de Aldán, cabo Udra y la alargada isla de Ons. El litoral se nos acerca desde la playa de La Lanzada hasta el cabo de San Vicente en la península del Grove. Hacia el norte, podemos divisar las agrestes islas Sagres, la lejana sierra del Pindo asomando por encima de la Barbanza, el cabo de Corrubedo y, los días muy despejados, es posible observar hasta el cabo de Finisterre. Si miramos hacia el este desde el puerto, se contemplan las islas de Noro y Vionta y un enorme salpicón de islotes y bajíos. Tras ellos se abre la ría de Arosa, un auténtico mar interior, y podemos ver las islas de Arosa y Rúa. Las costas sinuosas de esta ría pertenecen a dos provincias, Coruña al norte y Pontevedra al sur. Hacia poniente desde el faro solo se vislumbra una larga línea del océano abierto, la inmensidad del desierto líquido.

El faro está situado en el vértice suroeste de Sálvora, cuya forma se aproxima a un triángulo isósceles. Domina una costa escarpada de grandes rocas asomadas al mar. Muy cerca se distinguen las ruinas del antiguo faro, que se situaba en un peligroso emplazamiento en primera línea de temporal. Sin salir del vasto recinto podemos bajar a una cala grande llamada Besugueiros o descender desde el faro en dirección oeste hasta una preciosa y salvaje poza en pleno país de los percebes. La pequeña carretera que lleva al puerto en dirección nordeste deja a su derecha más de un kilómetro de litoral compuesto de calas y rocas al que llamamos la costa sur. Desde el puerto, la costa de sotavento sube hacia el norte mirando a la ría. Es fácil de recorrer y, superada la vieja aldea abandonada, aparecen consecutivas tres playas de singular encanto, orientadas hacia el huerto marino del interior de Arosa. Una cuarta playa llamada Lagos, junto al vértice norte de la isla, es la más salvaje y apartada. Desde la punta norte de Lagos se tarda media hora larga en volver al faro por el litoral oeste o costa de barlovento. Son dos kilómetros y medio por una senda fácil hacia el sur. La costa escabrosa y desolada sube y se suaviza sobre enormes moles de granito. Poco después de superar la amplia cala de La Cova con sus enormes cantos rodados, alcanzas unos prados floridos y el faro asoma entre las verdes llanuras pobladas de menta y manzanilla.

He conocido ya al señor Francisco el Algarrobo, el guarda del pazo, que es todo un personaje de índole medieval. Va armado con una vetusta carabina, vestido con ropa de franela petrificada y distinguido con una banda de cuero en bandolera donde figura el escudo de sus amos.

De noche fui a acompañar a Juan y cazamos un par de conejos para probarlos. Olieron a rayos al abrirlos, pero después del adobo resultaron bastante sabrosos. Josemanuel, el hijo de Andrés, no se despega de nosotros, nos sirve de guía y nos pone al corriente en muchos temas isleños. Hemos observado ya dos ciervos de altiva cornamenta y varias hembras. Hay una manada algo dispersa de dos docenas de caballos, que resultan muy mansos pese a ser considerados salvajes. Se acercan al faro plácidamente y algunos se cuelan en el patio esperando algo de pan duro. Una yegua blanca, ya mayor, te permite ser jinete por los prados a cambio de algún comestible. Muchas veces me hicieron la pregunta: «¿Y los caballos son salvajes?». Mi respuesta siempre era: «Sí, pero ellos no lo saben».

¡Vaya problema! La gatita negra que me regaló Juan está llena de ronchones que se parecen mucho a la tiña. Me la llevo en el barco del Bicho, que sirve a los obreros, hasta el Grove. Tengo que seguir desde allí en autostop hasta Dena para encontrar el primer veterinario. Diagnóstico: tiña. Compro las medicinas y regreso a Sálvora por los mismos procedimientos. ¡Parece que me haya ido lejísimos!

Tras dos semanas de servicio me desplazo a la isla vecina de Ons, a unas seis millas de distancia de Sálvora. Me reúno allí con Paco y Jaume, compañeros de oposición, que comparten el trabajo en su precioso faro con el veterano Fernando. El faro está situado en lo alto y el medio de un gran lomo de seis kilómetros, que emerge del mar frente a la bocana de la ría de Pontevedra y es un mirador excepcional en el mismo epicentro de las Rías Bajas. Aquella luna llena de agosto nos concentrábamos allí amigos de los tres torreros, hasta un total de veinte personas. Lo mismo o parecido a cuando regresé pocos días después a Sálvora para hacer otro servicio. Entre los amigos de Juan, de Candás y los míos, nos juntábamos un numeroso grupo. Las visitas se iban sucediendo. Como no teníamos baño aún, nos enjabonábamos al sol en la pileta del lavadero. Por aquellas fechas comenzamos unas sesiones nocturnas de radio en setenta megaciclos entre los faros de las dos islas. Música en directo, cada vez emite uno, además de diluvios de buen humor y conversaciones muy festivas no siempre espontáneas.

Sí, estábamos eufóricos y proclamábamos a los cuatro vientos desde las ondas del canal treinta y tres la creación de la nueva república de Bislandia en el archipiélago libre de las Casitérides. La isla sur, Ons, era el país de la Luciérnaga, y su hermana septentrional era el territorio del Búho Solitario. Así surgió una larga alianza entre dos luces de ultramar que tuvo su voz oficial por las ondas libres a media noche para todos aquellos pescadores y marineros, cada vez más, que quisieron escucharnos e incluso intervenir ocasionalmente: «Sintonizan La Voz de Bislandia. Es noche media en punto. Entre dos luces os da las nuevas noches desde la república independiente. Ondas libres abiertas a vuestras llamadas y, como decía la codorniz, donde no hay publicidad resplandece la verdad. Comenzamos ahora otra sesión musical dedicada a todos los vigilantes, pescadores, contrabandistas, aduaneros, furtivos, beneméritos, piratas, vagabundos de agua salada y en general a todo tipo de marineros flotantes. Le ilumina la diosa lubina. Le acompaña la Santa Compaña. No se pierdan cada media noche nuestro imprevisible programa Entre dos luces, patrocinado por las increíbles natillas La Neurona Errante, de venta exclusiva en el fondo del mar».

Y ahora que menciono el contrabando, en esta época el de tabaco rubio estaba en su apogeo. El faro era un excelente mirador de las descargas desde los barcos nodriza a las planeadoras. Estas lanchas ligeras y veloces se infiltraban después con sus mercancías hacia los innumerables escondites que ofrecían las recortadas costas de las rías. De noche no era raro escuchar tiroteos y persecuciones en el mar. Sálvora era el mejor escenario de operaciones para jugar al gato y al ratón.

Finales de agosto: el fuego se escapa del basurero y así comienza un incendio en dirección a la costa sur, muy avivado por el viento. Con arduos esfuerzos, ayudados también por el guarda Francisco y valiéndonos del agua transportada en el dumper a la zona de contención, conseguimos reducirlo en media jornada. Poco después, me quedo en el faro solo con Andrés y su familia, que ya es bastante. El tremendo «ayudante» se dedica a entrenar a sus varios perros titiriteros. Les acopla carritos para que transporten cosas y les enseña números circenses de muy dudoso gusto. Un día le pregunto por Caty, la perra grande lanuda, muy encantadora, y me dice que ha tenido que matarla «por terca». Sí, este terrible ayudante, además de matar a sus propios perros cuando se le antoja, dispara con su escopeta de cinco cartuchos a todo lo que se mueve o vuela, antes siquiera de saber de qué se trata. Andrés es capaz de conseguir cualquier cosa comprada con la moneda-percebe. Se trajo al faro explosivos de goma dos y los lanza en las pozas del oeste para «pescar» sargos y lisas. Luego, sea verano o invierno, su hijo es el obligado encargado de lanzarse a las frías aguas para recogerlos. Le pongo a caldo por lo de Caty y me retiro sin aceptar su compañía hasta la hora del encendido.

Al siguiente día vienen los tres en plan conciliador a pedirme que coma con ellos. Es muy temprano, pero acepto pensando en poder referirme a los temas más escabrosos de su conducta en un ambiente distendido. Pronto me sentiré muy arrepentido de asistir a esta comida. Describiré brevemente este tipo de suplicio con decorado surrealista: casa de los peones, olor bravío a mugre secular. Esta mañana han matado casi tres docenas de conejos, que yacen sanguinolentos y aún sin pelar, como una alfombra de carne y hueso, sobre el suelo de madera del comedor. Tres perros supervivientes están tumbados sobre estos animales todavía tibios. Y mis pies abriéndose camino entre más cadáveres bajo la mesa para acomodarse. Llega el primer plato: arroz con leche (sabe a quemado). De segundo tenemos conejo guisado (nauseabundo, no lo resisto), y de postre (horror), una sesión de acordeón.

Limpiar los vaporizadores de carbonilla, desengrasar la óptica, quemar un capillo nuevo (un auténtico fogonazo en tus narices)… Oficio laborioso. Este otoño hago turnos de dos semanas, seguidos de cuatro vacacionales. A primeros de octubre fui a Valencia a visitar a mi madre. En los regresos a Galicia, antes de aislarme, recalaba con Joseantonio en su faro de cabo Estay, cerca de Vigo. En noviembre me visitó Rich, mi amigo del cole desde los seis años, y se quedó una semana en la isla muy encantado. Descubrí muchos rincones nuevos del país del Búho Solitario y me especialicé en el arriesgado deporte de la captura de percebes, para obsequiar a mis invitados.

Una antigua barcaza de desembarco nos trajo un tractor con su remolque, para estrenar, destinado al servicio del faro. Con la escopeta que Juan dejaba a mi disposición traje bastantes conejos a la despensa cuando había visitas. En noches de niebla los prados estaban plagados de ellos y era fácil alcanzarles con sus ojos rojizos brillando en el haz de la linterna. Despellejé, limpié y adobé muchos de estos inocentes animales. Al abrirlos, el hedor era infame. Por las noches, proseguía infalible la música radiofónica. Cada faro contesta con otra canción. En ocasiones, las guitarras no tienen voces. Muchas de aquellas sesiones eran improvisaciones irrepetibles. Algunas veces recibíamos embajadores o delegados de Bislandia del Sur. Un flujo de amigos diversos recorría el archipiélago.

Una tarde se presentan en el faro tres guardias civiles. Al abrir la puerta principal, Coro y Gora, la perra de Candás, se abalanzan sobre ellos y hay que retenerlos aparatosamente. Dos guardias civiles se quedan en el patio y el brigada pasa al salón con los tres torreros. El asunto es que el guarda Francisco ha denunciado a Juan por cazar conejos. Hacemos un café. Juan se levanta y aparece al poco con su cinturón forrado de cartuchos. Solo faltan dos. Deja caer el cinturón sobre la mesa ante las narices del brigada.

—Solo he matado dos conejos en toda la semana. ¿Usted cree que hay derecho?

Se sucede una sobremesa diplomática con este serio militar, que se va poniendo más severo, dispuesto a llevar adelante la denuncia. Al poco rato, Juan se muestra indispuesto, se lleva las manos a la cara y va dejándose deslizar hasta la alfombra, con el rostro oculto y emitiendo gemidos de dolor. El desconcertado brigada nos mira interrogante a Candás y a mí. Nosotros nos encogemos de hombros, no sabemos lo que le pasa, y él sigue retorciéndose de dolor en la alfombra sin dar explicaciones ni pronunciar palabra. Por fin exclama: «¡La muela! ¡La muela!». Esta escena teatral impresiona al brigada, que se pone en pie sin saber cómo ayudar. Juan sigue retorciéndose en la alfombra y yo me dirijo al guardia civil y le digo:

—Ya ve cómo estamos aquí: sin dentista, sin farmacia, sin teléfono, sin panadería, sin telepizza…

El militar nos pide disculpas y nos recomienda que seamos muy discretos cuando necesitemos cazar. Le acompañamos hasta el patio Candás y yo. Coro y Gora se han escapado de la habitación de Melisa, la hija de Candás, y salen furiosos por el pasillo en pos de los guardias civiles lanzando amenazadores gruñidos. Sujetamos a las fieras con cierta dificultad, mientras la Benemérita huye del extraño faro y el brigada no quiere saber nada más de ninguna denuncia.

Me quedo yo solo a cargo del servicio y al poco tiempo me visitan Jaume y Rita acompañados de una risueña amiga catalana llamada Montse. Se quedan conmigo una semana. El cinco de noviembre tomo un tren nocturno a Barcelona para visitar a Montse en su propia salsa y caer rendido en sus brazos.

Otra semana más tarde, me embarco con muy mala mar en Barcelona en una travesía muy movida hasta Menorca. Mi hermana Carol y Josemaría me esperan en el puerto de Mahón. Pasamos juntos unos días entrañables en el campo menorquín, días con muchas guitarras y deliciosos pasteles. Vuelvo a Sálvora por el mismo procedimiento: un barco hasta Barcelona, dulce escala en los brazos de Mont con promesas de vernos pronto, tren nocturno a las Galias occidentales, un barco balizador y un tractor nuevo. Otra vez en casa.

Segunda mitad de diciembre: el ambiente es tenebroso. Tinieblas de lluvia y viento. Me instalo en la vieja habitación del ala oeste a pesar de disponer ya de los nuevos apartamentos completos y la gran sala comedor amueblados. Estoy acompañado solo por el ayudante José, un estupendo compañero con muchos viajes en la mercante para contar. Al aproximarse las fiestas navideñas le ofrezco que marche a tierra para estar con su familia. Así lo hace, muy agradecido, y yo quedo por primera vez verdaderamente solo en el faro. Somos dos en la isla si nos acordamos del discreto Algarrobo, el ermitaño del puerto.

Candás viene para hacerme el relevo la víspera de Nochevieja. Quiero ir a la isla de Ons pero no tengo transporte. Conduzco hasta el pueblo de Bueu en la ría de Marín. Es mala fecha pero sobre todo hay algo de viento y un considerable mar de fondo. No va a resultar sencillo conseguir que alguien me lleve. Ofrezco tres mil pesetas por los bares del puerto sin resultado. Cerca del anochecer, cuando ya no me lo esperaba, un pescador se presta a llevarme por cinco mil. Nada caro por llegar al país de la Luciérnaga y acabar el año ochenta con Paco, Jaume y otros amigos. Una Nochevieja festiva y entrañable.

Enero del ochenta y uno. Nos habíamos reunido en el faro de Ons Paco, Maribel, Jaume, Rita, Montse y yo. Era una feliz combinación para unos tiempos dichosos. El día siete llegó Fernando para hacerse cargo del servicio, y nosotros seis, eufóricos e indolentes, dejamos la vieja isla de Aunios y en dos vehículos nos dirigimos hacia la frontera de Lusitania.

El hotel en el centro de Oporto donde nos alojábamos era grande y desocupado, de frío recepcionista y pasillos oscuros, y transmitía una sensación de inquieta desolación. Ocupábamos tres habitaciones consecutivas de la tercera planta. En el recibidor, frente a la recepción, se hallaba una alta vitrina que mostraba varias estatuillas antropomórficas de aspecto senegalés. Destacaba una, del doble de tamaño que las demás, que parecía un zombi carbonizado clamando al cielo. Su contemplación producía cierto desasosiego inmediato.

Una de aquellas noches, después de una cena festiva y largos devaneos muy alegres por el barrio fluvial de Oporto, regresamos al hotel, retiramos las llaves de recepción, subimos algo escandalosos por el desierto de moquetas y nos reunimos los seis en una de las habitaciones. Algo extraño ocurría y nos encontrábamos intensamente despiertos, entre impresionados y complacidos. Entonces Jaume, muy reticente, sin acertar a encajar dos palabras, nos mostró algo que hubiéramos preferido no ver: la negra y altiva estatua del zombi de siniestro aspecto que él mismo había sustraído de su escaparate mientras entrábamos en el sórdido hotel.

Superada la primera crisis de pavor, comenzamos a entrever la posibilidad de, en una operación comando, devolverla a su emplazamiento. La vitrina estaba frente al mostrador del recepcionista. El señor llevaría años contemplando las desdichadas estatuillas, incluida la del zombi secuestrado. Quizá la odie, pero es imposible que no la eche de menos… Hay que pensar un plan rápido. Mont no resiste la visión del icono maléfico y esconde el zombi bajo una almohada.

Suena el teléfono en la habitación. Salto eléctrico colectivo. Maribel al armario. Rita, debajo de la cama. Comentarios delirantes. Contesto yo. Una voz en portugués me viene a decir que algo pasa en la caldera por lo que no tendremos agua caliente hasta la mañana. Parece que se está disculpando por ello. Yo trato de alargar la conversación con alguna frase absurda en tono grave. Por fin colgamos. Todos me miran. «Era de recepción. Lo sabe todo y ha dicho que no nos movamos de aquí, que ahora sube él.» Risas y revuelos. Nuevos escondites. Y tanta juerga solo por la travesura de Jaume, inocente criatura.

Una hora más tarde el conserje no aparece y hay que volver a aceptar la realidad: tendremos que llevar nosotros la estatua antes de meternos en un lío más real. Bajamos todos al recibidor. Paco y yo largamos un discurso dadaísta sobre física hidráulica al recepcionista quitándole ángulo visual y las chicas también hacen barrera discutiendo teatralmente sobre cantantes.

Mientras tanto, Jaume, con nula discreción, no acierta a colocar al zombi en su escaparate, provocando cantidad de sonidos anómalos. El recepcionista no da crédito a la escena de incomprensible pesadilla que se desarrolla ante sus ojos. Mira su reloj desconcertado: las tres de la madrugada. En pocos minutos todo vuelve a la normalidad. Los huéspedes se despiden muy cordiales y desaparecen por la escalera. Sale del mostrador y examina el armario expositor. Todas las estatuillas están cambiadas de sitio. ¡Estos españoles son rarísimos!

Después de catorce solitarios días de invierno en el faro, paso por Redondela, recojo el Dyane y me pongo en ruta directa por Soria hasta alcanzar Zaragoza. Mont y yo nos reunimos en casa de Paco y Maribel y desde allí nos vamos los cuatro juntos dispuestos a improvisar una incursión invernal al Pirineo. Pasamos algunas jornadas muy frías en la zona de Panticosa y regresamos a Zaragoza para volvernos a separar.

Llegado el mes de marzo, tras realizar otro servicio de dos semanas, conduzco hacia el este, directamente a Barcelona. Paso siete días con Mont y luego prosigo sin pasajeros y me dejo caer hasta Granada. Vengo a visitar a Carol y Josemaría, destinados ahora en una emisora Decca situada en un apartado paraje no lejos del puerto del Suspiro del Moro. Viven en un collado altiplano muy solitario, a los pies de la omnipresente Sierra Nevada y rodeados de amplios horizontes que no incluyen el mar.

Jaume, el farero de Ons, me ha regalado un precioso cachorro de pastor mallorquín. Es enorme, de pelo negro. Le he puesto el nombre de Brico y va a vivir siempre en el faro.

No recuerdo claramente cuáles fueron mis tribulaciones orbitales en el invierno y parte de la primavera del año ochenta y uno, año veintiocho de mi propia era. Descubría en Sálvora cada día una nueva isla. Con los peones ayudantes, los periodos de soledad impura discurrían limpiando carbonilla de los vaporizadores, buscando encuentros con los ciervos por la isla, fotografiando caballos, jinete del tractor, dando cuerda y presión, haciendo móviles, lámparas y cortinas con cañas y conchas, jugando a los bonzos en el interior de la óptica cuando sonaban alarmas nocturnas, recibiendo invitados muy diversos y últimamente estuve captando instantáneas con teleobjetivo, desde la terraza, de las operaciones de contrabando que se realizaban en las aguas próximas al faro. Las reuniones de planeadoras en torno a un barco nodriza para llevarse las mercancías a sus escondites costeros quedaban impresas en mis diapositivas. Con una maravillosa Fujica 1.4 me dediqué también a las exposiciones nocturnas con cable y trípode y a experimentar montajes de dos exposiciones fundidas en un solo fotograma. Muchos amigos en el faro. Cenas al aire libre junto a la melaleuca. Excursiones en la lancha de Juan hasta la isla de Ons y su playa naturista de Mellide que, presidida por una bandera pirata, vive sus mejores tiempos libertarios.

El ambiente en los dos faros de la república es nutrido y festivo al máximo. Comenzamos a coser capillos artesanos para la luz del faro, agrandando a tres medios sus medidas. Mucho más anchos, estos no se rompen tan fácilmente por la base y pueden aguantarse un mes o dos sin reponer, mejorando la luz que alumbra a la concurrida flota pesquera que transita nuestras aguas próximas.

El uno de agosto, Mont y yo dejamos Sálvora con despedidas múltiples y vamos de Vilagarcía a Portonovo para embarcarnos con rumbo a la isla amiga de Ons. En el faro de Bislandia del Sur nos reunimos con Jaume, Rita, Maribel, Paco y una docena más de amigos presentes. Pero, sorprendentemente, se alojan también en este faro nuestro jefe directo de Costas de Pontevedra, Joseluis Adán, su mujer y un hermano de él. Ellos tres se habían encargado de traer mucha bebida.

Desde muy temprano, nuestro afable jefe Adán se ponía a leer en la amplia cocina comedor, esperando la llegada de los cocineros, que no madrugaban mucho y aparecían para desayunar al mediodía. El ambiente era muy cordial y desordenado. Su mujer y su cuñado se adaptaban bien, pero Joseluis sufría, sin dejar de sonreír, un total cruce de cables. Una espesa y permanente niebla envolvía desde hacía dos días el edificio y su torre, que parecían flotar sobre una cumbre invisible en el medio de la nada. La gran cocina, con su ventana abierta a un color gris opaco casi tangible, era el centro habitual de reunión.

A la hora de encender el faro nos reunimos en la linterna todos menos Adán, su mujer y el hermano, y planeamos convertir la noche brumosa de verano en un escenario de magia y espanto para nuestro entrañable jefe y los suyos. Una especie de broma con factores premeditados y un amplio margen de improvisación. Solo pretendíamos que pudieran disfrutar de un poco de fantasía.

Paco prepara el generador de corriente para que se pare por falta de combustible en el momento oportuno. Otros se dedican a confeccionar variados disfraces y yo me ocupo en preparar pequeños inventos pirotécnicos: simplemente bengalas aferradas a mechas amarillas de chisquero, que se consumen muy lentamente una vez prendidas. Luego las suspenderé ocultas por fuera de la ventana de la cocina. Después de cenar se despeja la mesa alargada donde nos concentramos casi veinte personas. Ventana abierta con espeso velo gris. Bombillas del techo y dos velas en el interior.

Rita comienza a dirigir una informal pero solemne sesión de espiritismo. Vaso bailarín que relaciona letras de palabras misteriosas. Risas, invocaciones y aquello de «con estas cosas no se juega». Transcurrido un rato de ambiente esotérico, de pronto las luces eléctricas decrecen y se apagan. El brillo de dos velas realza la cortina de niebla que parece a punto de derramarse al interior por la ventana abierta.

—¡Avería en el generador! —grita Jaume, y esa es la señal para levantarnos todos muy rápidamente y salir de la cocina por el edificio a oscuras sin que Adán, su mujer y el hermano acierten a seguirnos. Reunidos sigilosos en la torre, les dejamos a ellos tres solos un buen rato mientras nos cambiamos a un vestuario fantasioso, haciendo planes de los siguientes pasos para continuar la noche. Salgo al exterior y enciendo las mechas de las bengalas.

Todos vamos regresando a la cocina convertidos en nuevos y extraños personajes. Nuestro querido jefe y sus dos acompañantes se encuentran en un estado de supremo desconcierto. «¿Dónde estabais?» La luz eléctrica no ha sido repuesta y los actores nos mostramos inquietos y misteriosos. Las sutiles reticencias de Jaume, unidas a las nuevas y excéntricas indumentarias que vestimos, conforman una ridícula situación. Un arcano insondable entre el humor creador y la cárcel de niebla.

Continúa el espiritismo a la carta a la luz de las velas y, a pesar de las protestas, Rita invoca la presencia inmediata de la Santa Compaña. Un rato de grave suspense después, aparece en la ventana un deslumbrante resplandor blanco que se refleja en las tinieblas, iluminando el abismo simbólico tras la ventana. El hermano del jefe es el primero de ellos que se percata y lo señala absorto sin una palabra. Nuevas carreras y danzas guerreras son ahora una telaraña de historias extraordinarias que confluyen en una anacrónica noche de las ánimas, cuyo brillante epílogo me entretendré en relatar.

Las cuatro de la madrugada. La fiesta espiritual necesita una inflexión, pero nuestro singular jefe ya tiene ganas de acostarse, pues con lo que ha visto le llega suficiente. En cambio, su mujer está animada al máximo y no quiere saber nada de retirarse. Es entonces cuando Jaume propone terminar la velada en el cementerio insular, que se halla a unos dos kilómetros del faro. Jefe Adán no da crédito al plan, pero cuando ve que todos nos abrigamos y nos vamos acomodando en el remolque del tractor, prefiere unirse al grupo que permanecer solo en el edificio. La máquina arranca y la saturada carroza mecánica comienza su descenso entre la niebla, dejando atrás la velada luz de la torre. Adán le grita a Jaume:

—¡Enciende los faros!

—¡No funcionan! —le responde el conductor.

—Yo ilumino con la linterna, no hay problema —dice Paco para tranquilizar a nuestro exquisito jefe de Costas y Puertos, natural de Burgos, que no sabe qué pensar de sus peculiares subordinados y sus curiosas costumbres.

Su encantadora mujer trata de animarlo. Su hermano, en cambio, guarda considerable silencio. Entre brumas y risas, nos acercamos al camposanto. Jaume detiene el vehículo en un cruce de pistas cien metros antes de llegar. Desde aquí caminamos hasta el centro del pequeño cementerio que se encuentra arropado por un edredón gris. La vista apenas alcanza seis metros. Las linternas iluminan una lápida cuya fecha muestra claramente que el difunto morirá en el año noventa y dos, es decir, faltan casi diez años para que muera. Alguien invoca a este raro espíritu llamando en su tumba con mucha educación y resultado nulo. Destellan luces de cámaras fotográficas y suena una guitarra que profana suavemente el sueño de los muertos.

Tras una hora de velada fantasmal nos vamos, y el travieso de Jaume, con la complicidad de algunos de nosotros, guía al grupo en retirada hacia otro cruce de pistas muy parecido al lugar donde habíamos dejado el tractor. Al llegar, caímos de rodillas teatralmente. Nuestro vehículo no estaba allí, había desaparecido. «No es posible.» «Nos lo han robado.» «¿Y ahora qué hacemos?» El asombro de nuestro delicado jefe no tuvo límites. En ese momento se imaginaba tal vez los titulares de prensa del día siguiente. La Voz de Galicia: