15,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Jüdischer Verlag

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

Für Tausende deutsche Schüler ist der Rapper Ben Salomo der erste Jude, den sie im Leben treffen. Der Berliner ist seit Jahren auf Tour durch Schulen überall in Deutschland unterwegs. Jedes Jahr hält er rund 150 Vorträge in Turnhallen oder Aulen zu den Themen: Was sind Juden? Was ist Antisemitismus? Wie konnte der Überfall auf Israel am 7. Oktober 2023 passieren? Und wie daraufhin der Hass auf Juden eskalieren? Das sind Fragen, die er mit Schülerinnen, Schülern und deren Lehrern diskutiert – deutsche, muslimische, zugewandert oder hier geboren. In seinem Buch hat er aufgeschrieben, was er dabei erlebt. Was Hoffnung macht und was alarmiert. Wie die Erinnerung an den Holocaust verblasst. Und was man tun kann, damit sich die Geschichte nicht durch Zeitablauf erledigt - wohlwissend, dass die Schüler von heute die Gesellschaft von Morgen repräsentieren.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 189

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

Cover

Titel

Ben Salomo und Christoph Lemmer

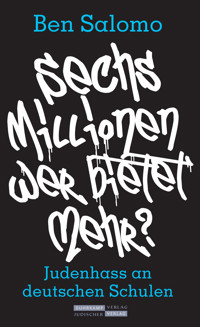

Sechs Millionen, wer bietet mehr?

Judenhass an deutschen Schulen

Impressum

Zur optimalen Darstellung dieses eBook wird empfohlen, in den Einstellungen Verlagsschrift auszuwählen.

Die Wiedergabe von Gestaltungselementen, Farbigkeit sowie von Trennungen und Seitenumbrüchen ist abhängig vom jeweiligen Lesegerät und kann vom Verlag nicht beeinflusst werden.

Um Fehlermeldungen auf den Lesegeräten zu vermeiden werden inaktive Hyperlinks deaktiviert.

eBook Jüdischer Verlag Berlin 2025

Der vorliegende Text folgt der Erstausgabe, 2025.

© Jüdischer Verlag GmbH, Berlin, 2025

Der Inhalt dieses eBooks ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten. Wir behalten uns auch eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.Für Inhalte von Webseiten Dritter, auf die in diesem Werk verwiesen wird, ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich, wir übernehmen dafür keine Gewähr. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.

Umschlaggestaltung: Rothfos & Gabler, Hamburg

eISBN 978-3-633-78429-5

www.suhrkamp.de

Übersicht

Cover

Titel

Impressum

Inhalt

Informationen zum Buch

Inhalt

Cover

Titel

Impressum

Inhalt

Prolog: 80 Jahre

»Ich biete sechs Millionen«

»Ihr Vortrag ist zu einseitig«

Influhetzer

»Wofür sollen wir denn diesen Juden einladen?«

Der erste aller Holocaust-Pläne

Rap

Judenfrei

Judenwitze

KZ

-Klassenfahrt

In the Ghetto

Herzrasen

Lux

Religion

Kufiya

Schuldkult

Schweigende Mehrheit

Migranten

Nervensache

Was tun?

Danksagung

Fußnoten

Informationen zum Buch

Ich komm heraus und kämpf allein, der Allererste wird der Letzte sein, wenn sie mich in die Enge treiben, werde ich Stärke zeigen, wenn sie mich Kindermörder nennen, werde ich Verse schreiben – wie jüdische Propheten, die auf Berge steigen, furchtlos und im Namen der Gerechtigkeit, Am Israel Chai, Ben David, mein Herz ist – rein, 2 000 Jahre im Exil, aus der Asche Birkenaus auferstanden stehe ich hier, als ein Streiter Gottes, direkter Spross des Kalonymos, exposed ihre Lügenindustrie aus Pallywood, oft mit der deutschen Presse in Komplizenschaft, recycelt dieses Land wieder mal die Niedertracht, du sagst, Geschichte wiederholt sich nicht, ich sag, sie reimt sich, wenn du nicht mit deinem Opa brichst, deutsches Geld pflanzt alten Hass in Kleinkinder, und Free Palestine ist das Neue … ich sag's lieber nicht.

Ben Salomo, Kämpf allein, 1. Strophe

Wer in Israel nicht an Wunder glaubt, ist kein Realist.

David Ben Gurion zugeschrieben

Prolog: 80 Jahre

Wie viele Mahnmale braucht es noch,

bis uns die letzte Träne aus den Augen tropft,

jüdisches Leben, genau genommen,

Synagogen, Museen, wie ausgestopft,

oder hinter schusssicherem Panzerglas,

bereit für den Nächsten, der einen Anschlag plant,

warten auf das nächste Massaker,

als »Israelkritik« getarnt, das darf man ja …

Ben Salomo, Deduschka, 2020

80 Jahre nach der Befreiung der Vernichtungslager Buchenwald und Mittelbau-Dora in Thüringen, Gedenktag. Es sollte Reden und einen Empfang geben. Gab es auch. Aber es missglückte.

Schon die Vorbereitung war grotesk. Der Direktor der Buchenwald-Gedenkstätte lud Omri Boehm als Redner ein. Es mag dabei egal sein, ob man Omri Boehm mag oder nicht. Aber wissen sollte man, dass Omri Boehm im wörtlichen Sinn umstritten ist. Dass er als Redner für BDS mehr Sympathie zu empfinden scheint als für Israel, abzulesen an seiner berüchtigten Europa-Rede im Mai 2024 in Wien.[1] Das darf man gut oder schlecht finden. Ich finde es schlecht. Aber die Frage ist eine andere: Warum auf einer Gedenkfeier?

»Prof. Dr. Omri Boehm ist ein international anerkannter deutsch-israelischer Philosoph und Enkel einer Holocaust-Überlebenden«, schreibt der Direktor der Gedenkstätten-Stiftung Jens-Christian Wagner auf der Website der Gedenkstätte. Wagner ist Historiker. Ich bin Rapper. Ich hätte Omri Boehm nicht eingeladen. Auch das ist aber nicht der Punkt.

Der Punkt ist, dass ein rundes Gedenken, vielleicht das letzte mit Überlebenden, kein Ort für eine Kontroverse ist, sondern für Besinnung. Darum war Omri Boehm der Falsche. Weil man zu so einem Anlass den üblichen Streit einfach mal bleiben lassen kann. Wer Omri Boehm einlädt, sucht Streit. Das muss Wagner bewusst gewesen sein.

»Zu unserem großen Bedauern bahnte sich wegen der Einladung von Omri Boehm ein Konflikt mit Vertretern der israelischen Regierung an, in den leider auch die Überlebenden der Lager hineingezogen wurden«, beklagt Wagner in seinem Text. Das ist zurückhaltend ausgedrückt. Der Konflikt bahnte sich nicht an, er war da. Israel protestierte laut und deutlich. »Die Entscheidung, mit Omri Boehm einen Mann einzuladen, der Yad Vashem als Instrument politischer Manipulation bezeichnet, den Holocaust relativiert und sogar mit der Nakba verglichen hat, ist nicht nur empörend, sondern eine eklatante Beleidigung des Gedenkens an die Opfer«, erklärte die israelische Botschaft in Berlin.

Es ging also plötzlich um die Frage, ob der Holocaust noch als singuläres Menschheitsverbrechen zu sehen sei. Ob also der Direktor der Gedenkstätte selber die Singularität des Holocaust mittels Einladungspolitik infrage stelle. Das ist ein Vorwurf, den sich sonst eher Neonazis einfangen.

Wagner gab dann nach. Es wurde damit nicht besser. Einer der Redner war Altbundespräsident Christian Wulff. Er sagte: »Die Verharmloser der AfD ignorieren, dass die AfD mit ihrer Ideologie den Nährboden bereitet, dass sich Menschen in Deutschland unwohl fühlen und tatsächlich konkret gefährdet sind.« Alles irgendwie richtig und irgendwie auch nicht.

Jeder Jude dürfte genau hinschauen, wenn in Deutschland Rechte wieder stark werden. Aber wen meint Wulff, wenn er sagt, »dass sich Menschen in Deutschland unwohl fühlen und tatsächlich konkret gefährdet sind«? Juden? Juden fühlen sich jedenfalls unwohl und sind tatsächlich gefährdet. Wenn er Juden meint, warum sagt er nicht Juden? In Buchenwald? Zum 80-jährigen Gedenken der Befreiung des Vernichtungslagers? Und warum spricht er da nur von der AfD, nicht aber von Islamisten und auch nicht von linken Hamas-Sympathisanten? Das sind doch die, die neuerdings Juden angreifen, zusammenschlagen und aus den Universitäten vertreiben wollen.

Und schlussendlich bekam eine Schülerin das Wort. Sie präsentierte ein Jugendprojekt und sprach auf Englisch von einem Genozid – und zwar in Gaza, nicht in Buchenwald oder Mittelbau-Dora. Es gab Buhrufe. Bei einer Gedenkfeier, die man sich würdig vorstellt. Unter denen, die sich das anhören mussten, war auch der israelische Botschafter in Deutschland, Ron Prosor. Stiftungsdirektor Wagner griff ein und unterbrach die Schülerin. Aber es war zu spät.

Das Getümmel drängte die Rede des 92 Jahre alten Überlebenden Naftali Fürst in den Hintergrund. Fürst hat Auschwitz und Buchenwald überlebt. »Wir sind nur noch sehr wenige«, sagte er. »Bald werden wir Ihnen endgültig den Stab der Erinnerung weitergeben und verleihen Ihnen damit eine historische Verantwortung«, sagte er.

Nur – wem?

Das Debakel dieses Gedenktages ist das Debakel des Gedenkens insgesamt, geprägt von Instinktlosigkeit und Entgleisungen. Fragt man sich, woher das kommt, dann fällt jedenfalls mir die Antwort nicht schwer. Sie wird vielen nicht gefallen. Es liegt daran, wie die Geschichte von Generation zu Generation weitererzählt wird.

Dabei spielen die Schulen in Deutschland eine entscheidende Rolle. Die Schulen sind die Orte, an denen der »Stab der Erinnerung« weitergegeben wird. Und so viel kann ich sagen: Sie werden ihrer Verantwortung nur selten gerecht.

Woher ich das weiß? Ich bin seit Jahren ununterbrochen auf Vortragstour durch deutsche Schulen. Es geht um Juden, Antisemitismus, Holocaust und was das mit dem sogenannten Nahost-Konflikt und Israel zu tun hat.

Seit dem 7. Oktober 2023 ist der Ton nicht nur an Universitäten und in politischen Auseinandersetzungen schärfer geworden, sondern auch an den Schulen. Und ich merke, wie damit die Erinnerung an den Nationalsozialismus und den Holocaust verdrängt wird – in jeder Generation ein bisschen mehr.

Was tun? Genau hinschauen und daraus Schlüsse ziehen. Genau das versuche ich hier. In diesem Buch erzähle ich von Begebenheiten, die ich in Schulen erlebt habe, und von Schlussfolgerungen, die ich daraus ziehe.

»Ich biete sechs Millionen«

Die Frage »Woher kommst du?« höre ich fast täglich in Deutschland. Die Frage ist nicht leicht für mich zu beantworten, da ich aufgrund meines Glaubens und meines Backgrounds und Aussehens zuallererst »nicht deutsch« sein kann. Ich bin eine in Deutschland geborene Jüdin mit jemenitisch-israelischen und tschechischen Wurzeln.

Aus einer Nachricht an Ben Salomo

110 Schüler der Klassenstufe 9 und 10 sitzen vor mir in einer Turnhalle. Den Namen der Schule nenne ich nicht, den Ort auch nicht. Es geht mir nicht darum, Leute an den Pranger zu stellen. Sondern darum, typische Muster beim Umgang mit der NS-Vergangenheit und heutigem Antisemitismus zu zeigen. Denn man kann ein Problem nur lösen, wenn man es zur Kenntnis nimmt.

Gerade habe ich gefragt, ob jemand weiß, wie viele Juden die Nazis ermordet haben. Das ist eine meiner Standardfragen zum Einstieg. Ich will herausfinden, was die Schüler schon wissen und was nicht. Ich will sie konfrontieren. Ich bin der einzige Jude im Saal. Jüdische Schüler sind nicht dabei, sind sie fast nie. Das liegt nicht daran, dass sich jüdische Schüler für meinen Vortrag nicht interessieren würden, sondern daran, dass es in Deutschland fast keine jüdischen Schüler an öffentlichen Schulen gibt. Die sind größtenteils judenfrei. Das liegt natürlich daran, dass in Deutschland sowieso nur noch wenige Juden leben. Es mögen alles in allem 200 000 sein, bei einer Gesamtbevölkerung von 80 Millionen. Eine kleine Minderheit, und dazu eine, die dieses Land einmal fast ausgerottet hätte.

Von »jüdischem Leben« sprechen in Deutschland Politiker und Verbandsfunktionäre aller Ebenen, von der Hauptstadt bis zur Landkommune. Aber in Wirklichkeit gibt es dieses jüdische Leben so gut wie nicht und schon gar nicht an öffentlichen Schulen. Kaum ein Schüler kennt einen Juden. Wenn ich Schüler frage, ob jemand schon Juden begegnet ist – auch eine meiner Standardfragen zum Einstieg –, melden sich geschätzt vielleicht fünf Prozent der Schüler. Für die meisten bin ich der erste Jude, den sie im Leben sehen.

Und jetzt frage ich, der Jude, die rund 110 Schüler in dieser Turnhalle, ob jemand weiß, wie viele Juden die deutschen Nazis ermordet haben. Die meisten gucken still in meine Richtung. Hier und da sitzen kleine Grüppchen zusammen und tuscheln. Ich höre Kichern. Niemand antwortet.

»Krass«, sage ich ins Mikrofon. Ich wende mich an die Lehrer. »Wie viele?« Es bleibt still. »Keiner?« Einige tuscheln.

»Ich biete sechs Millionen«, ruft ein Schüler und grinst.

»Okay, hör mal zu, das ist keine Auktion«, antworte ich. Augenblicklich ist es wieder still. »Sechs Millionen Juden sind ermordet worden, davon etwa eine Million Kinder.«

Ich sehe erschreckte Blicke. Vermutlich klinge ich streng. Eine scharfe Ermahnung, während die Schüler ohnehin verlegen und unsicher sind. Das sind Deutsche sehr oft, wenn sie mit Juden reden. Die Schüler spiegeln, was zu Hause im Elternhaus und im Unterricht gesprochen wird – und in welchem Tonfall. Oder in offiziellen Reden. Was als normal gilt und worüber man sich empört.

Da sind auf der einen Seite pathetische Politikerreden zu den einschlägigen Jahrestagen. Nie wieder. Wehret den Anfängen. Jedes Jahr dieselben Sätze. »Wer weiß ohne Google, was am 8. Mai war?«, frage ich die Schüler. Keiner weiß es. Das ist meistens so.

Der Schulzweig – Gymnasium oder Realschule – spielt kaum eine Rolle, eher der Ort und das Milieu. Ich hatte schon Schüler dabei, die waren engagiert und hatten gute Gedanken, und solche, die das alles nicht interessierte. Es gab Schulen, deren Lehrer mich unbedingt buchen wollten, und solche, die Vorträge unvermittelt absagten oder gleich abwinkten.

Fast immer waren auch muslimische Schüler dabei – Muslime sind normal an deutschen Schulen, anders als Juden. Über 500 Schulen habe ich bisher besucht und Kontakt zu rund 50 000 Schülern gehabt. Und wenn ich zuordnen soll, woher am häufigsten Ablehnung, teils bis zu antisemitischen Bemerkungen kommt, dann sind das mehrheitlich muslimische Schüler mit Migrationshintergrund aus dem Nahen Osten oder biografiedeutsche linke Schüler, die sich manchmal schon äußerlich, nämlich mit der Kufiya, als Verbündete von Palästinenser-Positionen zu erkennen geben.

»Da waren Kinder, die waren jünger als du«, sage ich dem Jungen, der sechs Millionen geboten hat. »Meine Großeltern auf beiden Seiten der Familie waren jünger als ihr, als sie von den Nazis verfolgt wurden. Der eine Opa von mir musste als Elfjähriger in Rumänien schwerste Zwangsarbeit leisten, der andere wurde mit neun Jahren in der Ukraine in ein Ghetto eingesperrt.«

Weiter im Standardprogramm: Ob unter den Schülern schon mal jemand Antisemitismus oder Judenhass beobachtet oder erlebt hat. Ein Mädchen hebt zögerlich die Hand.

»Eine Meldung! Wie viele Schüler haben wir hier im Raum?«

»110«, ruft ein Lehrer. »110«, wiederhole ich. »Also weniger als ein Prozent.«

»Schon mal irgendwo eine Hakenkreuz-Schmiererei gesehen? Bitte melden.« Über die Hälfte der Schüler heben ihre Hände hoch, viele schauen einander verdutzt an.

»Hat jemand schon mal so einen Dummkopf gesehen, der auf einer Party oder so den Hitlergruß macht?« Wieder heben mehr als die Hälfte der Schüler ihre Hände. Einige Schüler werden von anderen direkt angeschaut, dabei wird nicht selten verlegen geschmunzelt. Mir verrät das natürlich, dass die, die den Hitlergruß zeigen, vielleicht sogar hier im Raum sind.

»Das ist alles schon Antisemitismus. Hinter solchen Symbolen oder Gesten steckt ja die Ideologie, die Einstellung der Nazis. Und die beinhaltete in ihrem Kern den Judenhass«, sage ich. »Das heißt: Ihr wart schon fast alle Zeugen von Antisemitismus. Ihr habt's nur nicht gemerkt.«

Ein paar Schüler tuscheln und kichern wieder. Ich interveniere und versuche, nicht zu streng zu wirken. »Darf ich fragen, warum ihr die ganze Zeit lacht? Ich krieg das doch mit. Ich weiß nicht, was daran so witzig ist. Kennst du vielleicht Leute, die mal so 'n Hakenkreuz oder einen Hitlergruß gemacht haben? Nächstes Mal, wenn du solche Leute siehst, hoffe ich wirklich sehr, dass du sagst: Hey, hör mal auf damit.«

Ich erzähle meine Lebensgeschichte. »Ich wurde nicht in Deutschland geboren. Geboren wurde ich in Israel. Ich kam aber 1981 mit meiner Familie nach Deutschland. Da war ich gerade vier Jahre alt. Ich kam dann wie die meisten von euch auch in die Kita und lernte superschnell Deutsch, innerhalb eines halben Jahres. Aber Deutsch ist nicht meine Muttersprache. Meine Muttersprache ist Hebräisch.«

Ich sage, dass Hebräisch und Arabisch sich recht ähnlich seien. Ein bisschen wie Deutsch und Holländisch. »Wir Juden stammen nämlich aus dem Nahen Osten. Das ist eigentlich unsere Ursprungsregion, also unsere historische Heimat.« Ich sage, dass Israel sehr klein sei, »gerade mal so groß wie Hessen, wusstet ihr das? Das Land ist so klein, dass ihr, wenn ihr es mit dem Flugzeug von West nach Ost überfliegt, in ein paar Minuten drüber geflogen seid.«

Ich erkläre, dass es 22 arabische Staaten gibt, dass es weltweit insgesamt 56 muslimische Staaten und über 80 christlich geprägte Staaten gibt, aber nur einen einzigen jüdischen Staat auf unserem Planeten, nämlich Israel.

Ich erzähle von meiner Kindheit. Als ich vier Jahre alt war, zogen meine Eltern mit mir von Israel nach Berlin. Mit elf wurde ich zum ersten Mal dafür angegriffen, dass ich Jude und Israeli bin. Ich erzähle den Schülern: »Dieser Typ, der mich angriff, das war nicht irgendein fremder Nazi, nein: Das war damals mein allerbester Freund.« Der war mit zwei älteren Jungs angekommen, direkt einen Tag nachdem er erfahren hatte, dass ich Jude bin. Die Älteren hatten dem Freund zugerufen: »Greif ihn an, den Juden! Und der andere rief so: ›Yahudi, Yahudi!‹. Auf Arabisch bedeutet das ›Jude‹. Und im Tonfall auf so eine verächtliche Art und Weise. Und mein bester Freund, statt mich zu schützen, attackierte er mich plötzlich und fing an, auf mich einzuschlagen.«

Meine Herkunft sprach sich später auch in der Schule herum. Ich sagte den Schülern: »Ich hatte drei Mitschüler, und als die erfuhren, dass ich Jude bin, da haben die einfach aufgehört, mich bei meinem Vornamen zu rufen. Ich war nicht mehr Jonathan oder Jonny, sie radierten meinen Namen einfach aus, plötzlich riefen die mich nur noch: Jude. ›Jude! Komm mal her! Jude! Mach mal dies.‹« Mein Lehrer kam eines Tages in die Klasse und sagte, »jemand« solle bitte die Tafel wischen. Einer dieser Mitschüler rief: »Der Jude soll das machen!«

Ich erzähle, wie die Lehrer reagierten: »Die haben nichts gesagt. Die dachten vermutlich: Ach, das sind ja nur Sprüche. So sind die Jugendlichen von heute. So reden die miteinander. Opfer! Jude! Denkt ihr, das waren für mich irgendwelche Sprüche? Was meint ihr? Natürlich nicht.«

Nach eineinhalb Stunden ist der Vortrag vorbei. Die Geschichte der Juden und meine eigene. Der Holocaust und Israel heute. Ich zeige Bilder des Großmufti von Jerusalem im Gespräch mit Hitler und von Hisbollah-Leuten, die die Arme zum Hitlergruß recken. Ich erzähle, wie Yassir Arafat der politische Nachfolger des Mufti wurde und das PLO-Tuch, die Kufiya, populär machte. Wie die Kufiya zuerst deutsche Universitäten erreichte, dann die Rap-Szene und dann Schulen.

An dieser Schule gibt es keine besonderen Vorkommnisse und keine Probleme. Alles läuft glatt. Pubertierende Schüler, gewisse Unsicherheiten, Gekicher, ein paar Bemerkungen, freundliche Lehrer. Nach der Veranstaltung kommen Grüppchen von Schülern auf mich zu, viele wollen Selfies oder haben Nachfragen.

Sie brüllen »Jude, Jude« nennen mich »feiges Schwein«,doch ich weiß, wo ich steh, wenn ihre Horden wieder schreien,»Komm heraus und kämpf allein«Ich weich nicht zurück, wenn der Hass sie wieder vereintSie brüllen »Jude, Jude« nennen mich »feiges Schwein«,doch ich weiß, wo ich steh, wenn ihre Horden wieder schreien,»Komm heraus und kämpf allein«Ich weich nicht zurück, nein, nein, nein!

Ben Salomo, Kämpf allein, Refrain

»Ihr Vortrag ist zu einseitig«

Ich erinnere mich leider nicht an eine Zeit ohne Antisemitismus in Deutschland. Doch am meisten begegnete ich ihm in meiner Schulzeit. Die Diskriminierung von Juden und Schwarzen war absolut keine Ausnahme am A. in Mannheim. Mein Physiklehrer fragte in seiner ersten Stunde, ob es jüdische Schüler in der Klasse gibt. Nachdem ich mich schon verunsichert meldete, erklärte er mir, dass Juden fürchterliche Tierquäler sind und kein Recht für koscheres Schlachten haben dürfen.

Aus einer Nachricht an Ben Salomo

Montag, 9. Oktober 1923, nur zwei Tage nach dem Überfall der Hamas auf Israel. Ich bin in einer Schule in Frankfurt/Oder. Anders als sonst ist diesmal nicht nur die Friedrich-Naumann-Stiftung der Veranstalter, sondern in Kooperation auch die Deutsch-Israelische Gesellschaft DIG und die Konrad-Adenauer-Stiftung. Und ebenfalls anders als sonst, bin ich dieses Mal nicht der einzige Referent. Ich trete zusammen mit der Schriftstellerin Maya Zehden auf.

Der Auftritt war natürlich lange vorher geplant. Da war es in Israel, meinem anderen Land, noch vergleichsweise ruhig gewesen. Jetzt war Ausnahmezustand. Menschen, die in ihren Häusern überfallen und lustvoll ermordet wurden. Männer, Frauen und Kinder. Das Supernova-Festival in der Negev-Wüste. Vergewaltigte Frauen. Die vielen Entführten. Das Internet war voll mit den blutigen Bildern des Grauens, die die Hamas voller Stolz selbst hochgeladen hatte. An diesem Tag herrschten in Israel noch Schock und Chaos, die Leichen waren noch nicht gezählt, geschweige denn identifiziert, einige Terroristen liefen noch frei herum oder hatten sich verschanzt. Es gab noch Feuergefechte, und Israel hatte noch nicht wirklich damit begonnen, den Krieg der Hamas zu erwidern. Das war also die Stimmung, mit der wir in Frankfurt/Oder ankamen.

Maya Zehden bat zu Beginn um eine Schweigeminute. Die haben alle eingehalten. Dann habe ich meinen Vortrag gehalten, spontan ein bisschen angepasst an die aktuelle Lage. Ich habe darüber gesprochen, mit welcher Bestialität die Terroristen vorgingen. Vieles war da noch gar nicht bekannt, aber das, was bekannt war, war auch schon außerordentlich brutal. Damit habe ich übergeleitet zu einer Sammlung von Bildern oder Videos, die ich manchmal zeige.

Es geht mir um die Ursache für den Hass vieler palästinensischer Araber, der sich am 7. Oktober so bestialisch offenbarte. Ich zeige Videos von Kindern in Uniformen, beim Exerzieren, mit Waffen und erkläre, dass in den palästinensischen Gebieten die Kinder von klein auf in Kindergärten und Schulen zum Hass gegen Juden und Israel erzogen werden.

Ich habe all diese Bilder schon so oft gesehen, aber dieses Mal hat mich eines regelrecht angesprungen. Darauf sind mehrere palästinensische Kinder zu sehen. Ich habe es schon hundertfach gezeigt. Aber dieses Mal stach mir ein Mädchen inmitten dieser Kinder ins Auge. Es war mir vorher nie so aufgefallen. Diesmal schon. Ich sah dieses Bild, projiziert auf die große Leinwand, und dachte: das Mädchen sieht meiner Tochter sehr ähnlich. Ich dachte, wie unterschiedlich die Kinder doch aufwachsen, meine Tochter und dieses Mädchen. Was für einen Unterschied es macht, wo du geboren wirst. Wie dicht beieinander wir leben. Und doch kann etwas völlig anderes dabei herauskommen.

Israel ist klein. Gaza ist nur ein paar Hundert Meter von Sderot entfernt, einer Stadt im Süden Israels. In Sderot gibt es einen Hügel, von dem aus man nach Gaza rüberschauen kann. Zwischen Israel und dem Gazastreifen steht ein stabiler Grenzzaun. Undurchlässig war der nie. Palästinensische Arbeiter durften über einen Übergang nach Sderot fahren und dort auf den Baustellen arbeiten. Auch am 6. Oktober waren noch Arbeiter aus dem Gazastreifen in Sderot. Am 7. Oktober erkannten Bewohner der Stadt einige der Arbeiter wieder, diesmal bewaffnet, auf der Jagd nach Juden. An einer Bushaltestelle ermordeten sie eine Gruppe von Senioren, die einen Ausflug ans Tote Meer planten. Sie zogen schießend durch die Straßen. Sie überfielen die Polizeistation. Die Beamten waren völlig überrascht und überfordert. Sie leisteten zwar Gegenwehr, wurden aber überwältigt, und das Polizeigebäude wurde bei den Kämpfen vollständig zerstört. In den Tagen darauf ließen die Behörden es abreißen. Raketen flogen aus Gaza hinüber nach Sderot. Auch in den Tagen danach war das noch so, während man ansonsten von Sderot aus sehen konnte, wie in Gaza Häuser in Rauch aufgingen, bombardiert von der israelischen Luftwaffe.

Aber mein Punkt ist: Wir sind eigentlich so was wie Cousins, die palästinensischen Araber und wir. Und wo der eine und wo der andere geboren wird, ist einfach nur Zufall, oder es liegt in Gottes Hand. Und genau an diesem Tag fällt mir dieses Mädchen in dem Video auf. Sie sieht meiner Tochter so ähnlich, dass mich der Gedanke nicht loslässt: Das könnte auch sie sein. Das hat mich emotional gepackt.

Ich löse mich aus meinem Sinnieren und wende mich wieder den Schülern zu. Ich sage, das, was diesen Kindern in Gaza und im sogenannten Westjordanland passiert, das ist ein klarer Verstoß gegen die Genfer Kinderrechtskonvention und ganz übler Kindesmissbrauch. Kinder sollten mit Lego und Bauklötzen spielen und nicht schon im Kindergarten diese furchtbare Jihad-Ideologie eingetrichtert bekommen.

Eine Lehrerin meldet sich plötzlich: »Natürlich sind diese Anschläge furchtbar«, sagt sie. »Ich will sie auf keinen Fall gutheißen.« Ich höre sie sprechen und denke, wenn ein Statement so anfängt, folgt sicher gleich ein »Aber«. Ich spreche sie an und sage: »Aber …«. Und sie antwortet: »Genau. Aber: Ihr Vortrag ist zu einseitig.«

Ich frage, ob sie denn wisse, dass viele palästinensische Kinder schon im Kindergarten militärisch und zum Hass auf Juden erzogen werden. Sie antwortet: »Nein, das ist auch gar nicht wichtig.«

Ich bin verblüfft. »Wie bitte?« Sie meint, dafür gebe es doch Gründe.

»Welche?«

Beispielsweise die aggressive Siedlungspolitik Netanyahus, sagt sie.