17,99 €

Mehr erfahren.

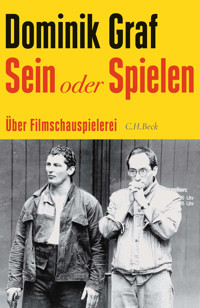

- Herausgeber: C. H. Beck

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

Dominik Graf ist einer der kompromisslosesten und kreativsten deutschen Filmemacher. Er hat in den letzten vier Jahrzehnten mit großen Stars wie Götz George, Matthias Brandt oder Martina Gedeck, aber auch mit einer Reihe junger Talente auf dem Weg zu großem Ruhm zusammengearbeitet und oft das Beste aus ihnen herausgeholt. In „Sein oder Spielen“ legt er nun die genauso rücksichtslos offene wie hochempathische Summe seiner Erfahrungen als Regisseur und Filmbegeisterter vor und benennt seine künstlerischen Einflüsse. Als erstes Kind eines Schauspielers und einer Schauspielerin hatte Dominik Graf von Kindesbeinen an eine intime Perspektive auf die Schauspielerei. Bei ihm waren Beruf und Leben, Spiel und Wirklichkeit stets unauflöslich miteinander verquickt: „ein Kuddelmuddel“, wie er selbst schreibt. Grafs Werke wie „Die Katze“, „Im Angesicht des Verbrechens“ oder „Fabian“ haben stilistisch Maßstäbe gesetzt und sind zu Leuchttürmen der deutschen Filmgeschichte avanciert: rasant und exzessiv gedreht, aber auch mit wunderbaren, nachwirkenden Bildern, ob im harten Polizei-Thriller, im Liebesdrama oder bei der Adaption historischer Stoffe. Temporeiche Künstlererinnerungen und präziser Werkstattbericht in einem, erzählt Graf in „Sein oder Spielen“ auf unnachahmliche Weise eine bis heute unabgeschlossene Erziehung des Herzens im und mit dem Film. Sein Buch ist nicht zuletzt eine Huldigung aller Schauspielerinnen und Schauspieler, mit denen er zusammengearbeitet hat.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

Titel

Dominik Graf

SEIN ODER SPIELEN

Über Filmschauspielerei

C.H.Beck

Frontispiz

DIE FAMILIE IN JUNGEN JAHREN. EINE JÜNGERE SCHWESTER WAR NOCH UNTERWEGS.

Übersicht

Cover

INHALT

Textbeginn

INHALT

Titel

Frontispiz

INHALT

Prolog

1 GRUNDLAGEN

Patsch!

Der westdeutsche Traum des Populären. Begegnungen mit Götz George

Der letzte deutsche Superstar/„Spielastik“/Das Alte und das Neue

Blick aufs Detail: Ein Großschauspieler-Duell

Intermezzo: Kleist und Die Marionetten

Filmstars Eins

„Geht’s auch normal?“

America the beautiful

Blick aufs Detail: Der entscheidende Moment des James Dean

Regiesysteme. Eine Schauspieler-Unterwerfung?

Sehr Kurzer Blick aufs Detail: Black Magic

2 CASTING

Die Katze …

Und der Produzent hatte doch auch recht

Die pure Alchemie: Teams casten

Blick aufs Detail: Herbert Knaups erste und seine letzte Szene der Dreharbeiten zu

Die Sieger

(1993)

Der Chor der Charaktere und der Gesichter

„Gegenbesetzungen“

Punkt-Besetzungen: Entscheidungen gegen alle Widerstände

Vorhang auf: International Casting at its allerbest – Europäische Spitze,

Nachtblende

(1975)

3 MIMIK/AUSDRUCK

Der Mund ist ein Verräter

ManierisWomen (Martina Gedeck)

Blick aufs Detail: Eine zu lange Kippe

„Ein Punkt, da ist ein Punkt – wo ist der Punkt?“

Sehr kurzer Einschub: Pola Negri

Blick aufs Detail: Isabelle Adjani in

Ein Mörderischer Sommer

(1983)

Noch ein Blick aufs mimische Detail: Eine noch exaltiertere Mundbewegung …

4 „BRUCH DER WELTENLINIE“

America the Ugly

Exkurs: „The Method“

Aus Psychopathen werden Helden

„Next time I wanna be me“ – Das Ich proben und die Sehnsucht nach wechselnden Identitäten

„Die Lügner sind ehrlich“ – Hochstapler, Versteller und Split Personalities

Das Lügenspiel mit der Identität

Gangster Rap – Mensch und Tier kommen sich näher

Blick aufs Detail: The Long Goodbye – Der lange Abschied (Robert Altman, 1972)

Eine „Fehlbesetzung“

Spezialisten am Drehort

Nahe zur Wahrheit

Wofür braucht man überhaupt eine/n Regisseur/in, eine/n Arrangeur/in?

Vorsicht. Eine Fehlentscheidung.

Blick aufs Detail:

Der Felsen

und Karoline Eichhorn

5 FILMSTARS ZWEI

Ein Untertitel zu den Stars. Die beruflichen Fremdgänger

Gib dem Affen Zucker!

Blick aufs Detail: „Geschwindigkeit ist keine Hexerei“

6 GERUCHSKINO. KÖRPERKINO. LEIHKÖRPER. FREMDKÖRPER. WECHSELKÖRPER. KÖRPERLOS.

Von der Körperpolitik. Von Versehrten, Verwundeten Nachkriegskörpern bis zu Muskelmann und Muskelfrau

Körperfetisch

Der unschuldige Schauspieler-Körper

Pornographie/Trash-Schauspiel

Spielen in B-Genres

Die Stimme ohne Gesicht, das Gesicht ohne Stimme: Sprachsynchron

Geliebte Unsitte – German Overdub.

Blick aufs Detail: Die besten Filmdialoge aller Zeiten

Historische Schädelkunde. Schauspieler, die Personen der Zeitgeschichte spielen

… und ist die totale Verwandlung des Schauspielers im Film möglich?

Blick aufs Detail: Michael Moriarty, der Tausendsassa

7 MÜNCHEN TRAUMSTADT – MUC SUNSHINE STATE

Anmut. Laien. Jugend mit Göttern und Göttinnen. Rapidité.

Mon Chéri ist ja nicht irgendwas zu naschen!

Die „Münchner Gruppe“ – „Deeds – No Words“

„Du bist der Typ, der nie bezahlt.“

Genius Loci

„Es wird alles ganz böse enden“ … (Werner Enke)

Grünwald Drive

Dämmerlicht im Rückspiegel

8 AUSKLANG

„Herr bleibe bei uns, denn es will Abend werden“. Alternde Schauspieler …

Wenn der Lärm vorüber ist

Starlets

Soap: Ein Schauspieler-Haushalt

9 DAS FALSCHE IST DAS RICHTIGE. DIE LÜGE IST DIE WAHRHEIT. EKSTASE – ENDLICH.

Zwischenspiel auf dem Weg zum süßen Gift der Avantgarde: „Wir Sind die Besten aller Zeiten!“

Preise

Das Klugscheißerkino

Les Maîtres Fous

(Jean Rouch, 1955)

Letzter Exkurs: Laboratorium Poloniae

Zbyn

ě

k Brynych – Die Freuden der Konfektionsware. Homecoming.

Ein Hauch nur …

Das Aleph – Der Berserker

BILDNACHWEIS

QUELLENNACHWEISE

Zum Buch

Vita

Impressum

Prolog

Ich wurde als erstes Kind eines Schauspielers und einer Schauspielerin geboren. Diese, in ihrem nackten Kern für den Betroffenen nicht ganz unproblematische Tatsache, prägte meine Faszination für den Beruf der Eltern, ohne dass es bei mir je ernsthafte Pläne gegeben hätte, denselben gleichfalls zu ergreifen. Und legte aber auch von Beginn an eine intime Perspektive auf meine späteren Erfahrungen mit vielen deutschen SchauspielerInnen. Immer waren Beruf und Leben, Spiel und Wirklichkeit unauflöslich miteinander verquickt. Bis heute bei mir ein Kuddelmuddel.

Ich will hier versuchen, über verschiedene Quellen der Kreativität im Spiel zu schreiben, über anspornende Fantasien, über Anstrengungen, Ängste, den Ehrgeiz, die Missverständnisse, über triumphale schauspielerische Ereignisse im Weltkino und über eigene Niederlagen, über etliche bahnbrechende Spiel-Ideen aus den bislang 130 Jahren Filmgeschichte – und über den Zauber und den Schauder, den Schau-Spiel bei mir noch immer erzeugen kann. Ich weiß nicht, ob meine sprachlichen Fähigkeiten hierfür genügen. Denn oft ist es doch so rätselhaft und unbeschreiblich, wie und woraus die singulären großen Momente ebenso wie all die kleinen, alltäglich übersehenen Schauspiel-Leistungen in Fernsehfilmen und Serien sich entwickeln, und wo sie sich ihre Inspiration holen.

Die Schauspiel-Inszenierung prägt die persönliche Handschrift eines Regisseurs oder einer Regisseurin beinahe mehr als die dramaturgische Erzählhaltung oder die Haltung zum „Bild“, zur Kameraführung etc. pp. Im Guten, im Besonderen, im Genialen wie im Schwachen, im Banalen, Konventionellen oder gar Gleichgültigen sieht man in der Führung der Schauspieler, im „Menschenbild“ gnadenlos die berufliche Befähigung, die Originalität und die Vision der RegisseurInnen.

Dies ist ein Buch über Schauspiel-Stile und damit zwangsläufig auch über Regie-Stile. Da es von einem Regisseur geschrieben ist, der selber vor der Kamera gespielt hat, ist es auch ein Erfahrungsbuch. Mein persönlicher Geschmack prägt die Schwerpunkt-Auswahl meiner Beispiele hier, er beeinflusst meine Begeisterungen, meine Zweifel sowie meine Ablehnungen.

Schlussphase des Drehs (180 Minuten Film in 34 Drehtagen) von Fabian oder Der Gang vor die Hunde (2019). Mail an die Casterin des Films, An Dorthe Braker vom 3. September 2019, 08:02:

„… es gab jetzt doch ein paar richtige Verzweiflungsanfälle, vorgestern zum Beispiel am Tag der Damen aus dem Künstleratelier Reiter in der Villa Labude. Schwere Anschlussfehler, weil unchronologisch gedreht werden musste, zuwenig Drehzeit bei Tageslicht, grosse Hetze, grosses Pensum auf der Dispo vorprogammiert. Trotzdem hab ich davon zunächst in Erinnerung, daß Anne Bennent und Luisa Aschenbrenner und Lena Baader sehr stark wirken … Ein grosser Schreckmoment als Tom (Schilling) sagte, er wisse nicht, wie er die Auffindung des Leichnams von Labude spielen sollte, ohne daß es ein „Tatort“ wird. „Ich bin kein Schauspieler“, riesige Selbstzweifel. Das hat mich doch sehr gerührt. Nicht nur der Kampf um die Figur, auch um den Anteil des „Realen“ an der Szene, und darum, so eine bekannte „Standardsituation“ anders zu gestalten. Irgendwie haben wir’s geklärt, eine Koproduktion der Ideen von mir und ihm: er sieht nun den toten Freund im Sterbezimmer nicht sofort auf der Liege, denn der Assistent des Kommissars steht ungeschickt dazwischen, Fabian ist verwirrt. Dann gibt der gleichfalls leicht irritierte Assistent den schlimmen Blick frei und Fabian ist konsterniert, geht nah zu dem Toten, kann es zunächst nicht fassen, daß es wirklich Labude sein soll, der sich erschossen hat, aber jetzt sickert die Tatsache zumindest oberflächlich in ihn ein, er murmelt „Sowas macht man ja nicht, Stefan, oder?“, und erstmal eine Zigarette … später könnte man da vielleicht einen Minizeitsprung im Schnitt machen, Fabian hat die Zigarette im Mund, sagt nochmal zum Toten: „Sowas macht man nicht“, findet kein Feuer, der Kommissar ist ihm behilflich. Man erklärt ihm knapp die Umstände der Todesnacht, soweit bisher bekannt, er nickt, raucht, wirkt ein wenig als sei er hier der eigentlich untersuchende Hauptkommissar … die Trauer kommt später, als er den Abschiedsbrief seines Freundes an ihn liest. Oder vielleicht noch viel später, wenn er nach dem grossen Auftritt an der Uni verzweifelt im Zug nach Hause fährt, was wir vor drei Tagen gedreht haben. Im Grunde haben Tom und ich in der schwierigen Situation eine Kette von Übersprungshandlungen eingebaut, um das „Tatortige“ in jedem Fall zu eliminieren, um die zunächst Verdrängungs-Haltung Fabians der Katastrophe gegenüber in Gesten und Bewegungen und Irritationen zu illustrieren. Du wirst es ja sehen. Ich glaube, Toms Widerstand oder Skepsis gegenüber der Figur, gegen einzelne Szenen, seine fast permanente Kritik und Selbstkritik erzwingen meine (und seine) fast ebenso permanente Kreativität … Die erste Woche in Berlin geht heute mit einer weiteren langen Nacht zu Ende. Manchmal denk ich, „Fabian“ ist mir über den Kopf gewachsen wie dem bizarren Doktor Moll anfangs im Film der Unterleib seiner Frau. Lieben Gruß Dominik“

FABIAN ENTDECKT DEN ABSCHIEDSBRIEF SEINES FREUNDES LABUDE. BEIDE BILDER SIND MOMENTAUFNAHMEN VOM DREH, DIREKT LIVE VON DER VIDEOAUSSPIEGELUNG MIT HANDY ABFOTOGRAFIERT, WAS IHR UNPERFEKTES, ABER SPONTANES AUSSEHEN ERKLÄRT. SO WIE VON WEITHER GESENDETE „FUNK“-BILDER FRÜHER AUSSAHEN.

Ich werde öfters als „Schauspieler-Regisseur“ bezeichnet. Einerseits stört mich in meiner Eitelkeit daran natürlich gleich die Ausschließlichkeitsklausel, die damit stillschweigend einhergeht. „Schauspiel“ als mein lobenswertes Spezialfach – ok, und was sonst? Andererseits erkenne ich auch im Blick auf meine Filmographie so ungeheuer viele Fehler oder falsche Konzepte oder nicht gegangene Wege, und dies auch in meiner angeblich so tollen „Schauspiel-Führung“, dass die Arbeit am Buch vielleicht auch dazu dient, meine Unterlassungen oder auch mein partielles Versagen mir selbst besser zu erklären. Dazu benötige ich unterwegs etliche Rückgriffe in die Filmgeschichte. Ich werde fragen: Welcher Spielstil, auf den ich in meinen Anfängerzeiten traf, hat sich wann und warum weiter entwickelt, und was wurde danach oder davor eigentlich historisch aus was geboren? Das Theatrale war dabei lange Jahre sicherlich eine Art „Gegner“. Denn im deutschen Autorenfilm war dahingehend ein Rubikon überschritten worden, die innere Bewegung der Film-Charaktere durfte damals stark in äußerliche Bühnen-Expressivität hineinragen. Die überhandnehmende Mimerei bei Fassbinder, Schlöndorff, Herzog (sie seien hier mal als Pauschal-Truppe benannt) war für die nächste Generation – meine, unsere – ein Gräuel. Aber indem ich in meinen Versuchen zunächst dringlichst das Schauspiel auf „realistisch“ wirkende Alltags-Gesten und -Mimiken zu reduzieren versuchte – was habe ich dabei vielleicht andererseits alles verpasst? Einige Experimente, die ich in eine neue, heftigere Richtung unternahm, überzeugen mich heute nicht sehr. Aber vielleicht auch nur deshalb, weil ich diese Richtung aus Unsicherheit dann nicht konsequent genug gegangen bin? Ich schreibe hier also aus den Defiziten, die ich in der Retrospektive – manchmal auch schon unmittelbar nach oder während einer Arbeit – erkannt habe oder erst heute erkenne. Und was folgt dann jeweils daraus? Jeder Film ist ja ein neues Haus, gebaut aus unterschiedlich ineinandergreifenden oder auch manchmal interessant widersprüchlich schief stehenden Entscheidungen.

Fast alle Spiel-Stile, die das Kino bislang gesehen hat, vom Stummfilm bis heute, hatten ihre künstlerische Wichtigkeit, ihre Berechtigung, ihre herausragenden ProtagonistInnen. Es geht in diesem Buch weniger um die Frage „gut“ oder „schlecht“. Schon gar nicht um den subjektiven „Geschmack“ der Zuschauer. Und Filmkritiker schreiben ja zu gerne über diese/n oder jene/n „große/n“ Darsteller/In schreckliche Gemeinplätze, sie verpassen ihnen Etikette wie „kühl“, „intensiv“, „geschmeidig“, „geheimnisvoll“, „vital“, „elegant“, „nahbar“ oder „unnahbar“. Das meint ihre Wirkung, ihre Aura. Aber das Spielen selbst, die „Herstellung“ – das ist ein ganz anderes Terrain, da muss man unterscheiden. Die Aura haftet uns ja an, oft gegen unseren Willen. Das spielerische Können erwirbt man je nach Talent.

Man kann sich vermeintlich objektive Urteile zur Schauspielerei anmaßen, ja, aber auch das künstlerische Umfeld jedweder Darsteller-Leistung prägt ihre Einfälle, ihre Wirkung. Das Spannungs-Genre kann beispielsweise ein Umfeld sein, der Erzählstil des Films – ob durchgeknallt oder distanziert, alles hat Einfluss auf die „Richtigkeit“ oder die Deplatziertheit einer bestimmten Spielart, eines Tons.

Hier geht’s hauptsächlich um das genaue Hinschauen und die unterschiedlichen Wirkungen, um die Wandlungen. Und vielleicht geht’s vor allem auch um den Spaß an all dem. Sympathien für die einen, Probleme mit anderen RegisseurInnen und DarstellerInnen werde ich nicht verhehlen können. Es gibt auch zweifellos großartige Filme, die ich mir aber nie wieder anschaue. Was ihnen gar nichts am Zeug flicken soll, sie bleiben großartig, sie sind nur sozusagen außerhalb meiner Interessens-Perspektive. Meine bewundernde Anhänglichkeit gilt der französischen Nouvelle Vague und dem Genre Polizeifilm, dem Polar von Jean-Pierre Melville bis zu seinen aktuellen Adepten à la Olivier Marchal, dem Ex-Polizisten. Ich liebe die englische Mad Poet Society – Ken Russell, Nicolas Roeg, Donald Cammell. Ich verehre den italienischen Genre-Wahnsinn der 1970er und die sogenannte „Münchner Schule“, allen voran Klaus Lemke. Und meine Leidenschaft gilt dem klassischen Hollywood. Marmorn und doch letztlich flexibel im Orkan der Zeiten hat sich diese einzigartige kommerzielle Maschinerie immer wieder Frischzellenkuren unterworfen.

Man sieht, ich habe also eher konventionelle Vorlieben, allerdings habe ich gar keinen moralischen Blick auf das Kino. Die mit dem kalifornischen Business einhergehenden Gewissenlosigkeiten, die Ausbeutung, die verottete Gier der Bosse, der falsche Glanz – all das fand ich immer eher attraktiv. Selbst der amerikanische Nationalstolz in Filmen stößt mich nicht per se ab, weil ich zwar alles Ideologische als eher kindisch empfinde, aber manchmal kann selbst dieses schwer erträgliche Umfeld des Heimat-Pathos Meisterwerke zumindest nicht verhindern.

Wirklich leidenschaftlich identifiziere ich mich mit den Filmen und AutorInnen am Rand dieses Fabrik-Mainstreams im California Sunshine State. Besonders fühle ich mit den dort Gestrandeten, wie beispielsweise eben jenem schottischen Kunstgenie Cammell, der nach dem gemeinsam mit Roeg inszenierten Bildervulkan Performance (1968) sein Glück jenseits des Ozeans suchte, jedoch dort in 3 Jahrzehnten nur 3 Filme finanziert bekam. Und als der letzte, Wild Side (1995), von den Produzenten umgeschnitten wurde, schoss der Regisseur sich eine Kugel in den Kopf. Wild Side wurde zehn Jahre später vom Cutter (die aktuelle Innungs-Bezeichnung „Editor“ lehne ich ab), dem unermüdlichen Frank Mazzola, in seine ursprünglich geplante wüste Un-Chronologie zurück montiert. Und deshalb haben wir seitdem ein seltenes Beispiel von zwei Filmen aus einem, die in beiden Formen großartig anzusehen sind – und die beide vom Publikum komplett negiert wurden. Und in denen vor allem Christopher Walken und Anne Heche eine Jahrzehnts-Performance ablieferten. Apropos „Außenseiter“, man denke an all die genialen europäischen Emigranten, die mehr oder weniger eine Randexistenz in Hollywood führten, etwa an Edgar G. Ulmer und vor allem an sein Low Budget-Kleinod Detour (1945).

Das Filmemachen teilt sich in viele Gegensatzpaare, eines davon ist die Entscheidung, ob man „plot driven“ oder „character driven“ erzählen will. Also ob man die Personen oder die Geschichte – die „Handlung“ sagen wir in Deutschland – in den Mittelpunkt stellen will. Der Einwand liegt nahe, dass man doch immer einen Mix aus beidem gestalten könne. Ja, kann man, aber meiner Erfahrung nach kommt es dabei permanent auch wieder zu Entscheidungen im Detail: Folgt man mehr und länger der Figur, dem/r SchauspielerIn, oder rast man so schnell wie möglich auf den nächsten Wendepunkt des Drehbuchs zu, damit der Zuschauer dranbleibt?

Erzählerische Desorientierung interessiert mich sehr. Und natürlich respektiere ich auch die Independent-Filmemacher in den USA, die FreibeuterInnen outside Hollywood. Ihren herausragendsten Paten, John Cassavetes – der etliche der überwältigendsten Schauspielerleistungen inspiriert hat, die ich kenne –, sehe ich aber primär als den heldenhaften Antipoden, als bewusste Antithese und dabei doch wieder in enger Hassliebe dem kommerziellen System verbunden.

Ich selbst habe (fast) nie eine/n SchauspielerIn so beinahe ganz ohne das Geländer der Dramaturgie durch einen Film geführt. Ich klebe bei der Inszenierung so gut wie immer an den geschriebenen Szenen meiner DrehbuchautorInnen, an ihren erzählerischen Implikationen, ich hangele mich an den im Drehbuch vorgegebenen Charakteren und an ihren Verhaltensweisen entlang. Wenn die geschriebenen Dialoge mir gefallen, hinterfrage ich sie nur sehr selten, Sprachimprovisation können die meisten SchauspielerInnen in Deutschland nicht, sie imitieren dann wiederum Drehbuchdialoge (Ausnahme: die Darsteller bei Klaus Lemke, dazu kommen wir noch). Ich breche also selten aus den vorgegebenen Prämissen aus – und wenn, dann vielleicht am ehesten atmosphärisch. Ich vermisse deshalb durchaus meinen Versuch, Schauspielern mal in einer unberechenbaren Weise völlig freien Lauf zu lassen. Hinter diesem Defizit kann sich letztlich nichts anderes als Feigheit oder Kontrollwunsch verbergen. Ich sehne zwar den enthemmten Kontrollverlust herbei – aber auch diesen keinesfalls unkontrolliert. Das filmische Chaos bei manchen meiner Vorbilder beneide ich sehr.

Meine Beispiele aus dem mehr oder weniger üblichen Filmkanon haben vielleicht den Vorteil, daß man sich die Filmszenen, die ich zitiere, relativ einfach in den oft zugänglichen Filmen ansehen kann. Aber – falls man sie nicht ohnehin kennt – vielleicht stellt man sie sich beim Lesen auch lieber nur vor? Vielleicht erinnere ich mich ja auch am entscheidenden Punkt falsch? Nochmal angesehen habe ich sie mir für dieses Buch alle nicht mehr, sie sind Erinnerungen. Und das Kino ist und war ja stets auch ein imaginäres Museum der Fantasien von Zuschauern, die dann ihre ganz eigenen Versionen von Filmen und Momenten im Gedächtnis behalten. Ich muss hier vorwarnen, dass auch etliche von mir selbst inszenierte Szenen vorkommen, denn ich habe beim Schreiben gemerkt: Es erleichtert die Erklärung von Abläufen und Details doch erheblich, wenn man bei der Entstehung dabei war.

Dies ist leider keine Filmschauspielgeschichte, die ja vielleicht mal not täte (ich komme im Kapitel über James Deans größten Moment darauf zurück). Es ist auch kein Lehrbuch und keine Autobiographie. Es finden sich hier eher Fragmente einer „Erziehung des Herzens“ beschrieben, die mir wechselweise im Leben, im Kino und beim Inszenieren mit Schauspielern und Schauspielerinnen zuteil wurde. Vielleicht ist das eine oder andere hier auch für die LeserInnen nützlich, weil solch ein Regie-Weg ja nicht ohne Warnungen, Fehlermeldungen oder Ratschläge gegangen werden kann. Meine Idee war eine Biographie meiner Schauspiel-Erfahrungen: Leben, Arbeiten, (Nicht-)Verstehen. Ich versuche, übersichtlich zu beginnen und mich dann langsam in die komplexeren Zusammenhänge und Entwicklungen vorzuarbeiten. Allerdings, wer weiß … „If you want to make God laugh, tell him about your plans …“

1 GRUNDLAGEN

Spielen

Hitchcock: „Was Charles Laughton angeht, der war ein liebenswürdiger Witzbold. Als wir den Film begannen (Jamaica Inn, 1939), bat er mich, erst nur Nahaufnahmen von ihm zu machen, weil er noch nicht raushatte, wie er sich am besten bewegte, wenn er durch die Dekoration ging. Nach zehn Tagen kam er an und sagte ‚Ich hab’s‘. Und er trippelte, sich in den Hüften wiegend, und pfiff dazu einen kleinen deutschen Walzer, der ihm wieder eingefallen war und der ihn zum Rhythmus seines Ganges inspiriert hatte. Ich kann mich noch genau erinnern. Ich mach’s Ihnen mal vor.“

Truffaut: „Das ist wirklich sehr hübsch.“

Hitchcock: „Vielleicht, aber mir war es nicht seriös genug. Ich arbeite lieber anders. Eigentlich verstand er nichts vom Film.“

Sein

Antonioni: „The film actor needs not understand but simply be … The film actor should arrive on the set in a state of virginity. The more intuitive his work, the more spontaneous it will be … The actor is an element within the image … The actor who thinks too much is driven by the ambition to be great. It is a terrible obstacle which runs the risk of eliminating truthfulness from his performance … Occasionally an actor is humble enough to overcome his natural limitations and to find the proper road by himself – that is, he uses his innate intelligence … when this happens the actor has the quality of a director.“

MAUREEN O’HARA UND CHARLES LAUGHTON BEIM DREH VON JAMAICA INN VON ALFRED HITCHCOCK

Jack Nicholson zitiert aus Gesprächen während der gemeinsamen Arbeit an Professione: Reporter (1975): „All meine Arbeiten sind eigentlich kleine Dokumentarfilme über den jeweiligen Drehtag.“ (frei übersetzt) Antonioni reagierte fast immer auf tatsächliches Licht oder auf Witterung, baute Szenen auch spontan um. Zu seinem vielleicht schönsten Film schreibt er: „The Passenger [so der englische Titel], however, was written by someone else. Naturally I made changes to adapt it to my way of thinking and shooting. I like to improvise – in fact, I can’t do otherwise. It is only in this phase – that is, when I actually see it – that the film becomes clear to me. Lucidity and clearness are not among my qualities, if I have any.“ Man könnte übersetzen: „Transparenz und Klarheit“, oder auch „Klarheit und Schärfe des Blicks“, hält Antonioni nicht für seine herausragendsten Eigenschaften. Wenn er überhaupt welche habe, sagt er kokett. Ok, aber ist dies vielleicht sogar die härtestmögliche Herausforderung für Schauspieler? Sich völlig in die Arme des Moments zu werfen, ohne Erklärungen, ohne Konzept, außer dem der völligen „Unschuld“, „ohne „Klarheit“, ohne an ein zu erzielendes definiertes Ergebnis zu denken, nur mit der Intuition? Das Drehbuch zu vergessen, die Psychologie zu vergessen, nur leben vor der Kamera. „Sein“ … das ist doch (vielleicht) das Schwierigste?

Patsch!

Regisseure müssen nicht unbedingt auch schauspielern können, um fähig zu sein, zu inszenieren. Bis zum Zweiten Weltkrieg waren in den großen Studios der Welt überwiegend Ex-Schauspieler die Regisseure. Seit der Gründung der Filmhochschulen – beispielsweise dem unter den Faschisten 1935 eingerichteten Centro Sperimentale di Cinematografia in Rom oder der 1948 gegründeten und zu Recht berühmten Akademie in Łódź – gibt’s auch mal GroßmeisterInnen, die ehrlich zugeben, dass sie nicht viel vom Spielen verstehen und ihre Schauspieler mehr oder weniger einfach das machen lassen, was die für richtig halten, ohne sich groß einzumischen. Trotzdem, es kann sicher nicht schaden, mal zu spüren, wie es sich auf der anderen Seite der Kamera anfühlt, dachte ich als Filmhochschüler. In Der Mädchenkrieg (Bernhard Sinkel/Alf Brustellin) bekam ich vom Star Matthias Habich 1976 in Prag vor laufender Kamera eine nicht abgesprochene, gewaltige Ohrfeige, die mich von den Füßen riss: Patsch! Vor versammelter Mannschaft. Ich war beleidigt und wollte sofort abreisen. Aber von Wehleidigkeiten abgesehen: War der Trick ernsthaft nötig? Im Buch stand die Ohrfeige, ja. Bei einer Besprechung zuvor wurde ein Schnitt an dieser Stelle der Szene versprochen. Was hatte letztlich die geheime Absprache des Regisseurs (in diesem Fall waren es zwei, eben Sinkel und Brustellin) mit seinem Hauptdarsteller – sozusagen gegen mich – erreicht? Hätte man die Aufgabenstellung vielleicht anders, rücksichtsvoller bewältigen können? Ganz klar: nein. Die kurze Szene ist in einer einzigen durchgehenden Halbtotale gedreht: Habich betritt den Raum, ich sitze am Klavier, er zieht seinen rechten Handschuh aus, ich richte mich zur Begrüßung etwas auf und er schlägt sofort ansatzlos zu. Mein überraschtes Hinfallen hätte man sonst nur durch einen Schnitt erzeugen können – und es wäre ein künstliches Hinfallen gewesen. Aber ein Schnitt ist für den Zuschauer immer ein wenig durchschaubar, der Schnitt ist sichtbar „gemacht“. Oder umgekehrt formuliert: Ohne Schnitt ergibt sich ein anderes Präsenzgefühl der Szene, es wird ein Effekt erzielt à la „Oh, das passiert jetzt in echt!“ – oder in meinem Fall: Die saß aber!

Das ist beispielsweise auch der Grund, warum der Zauberkünstler in François Truffauts Film Geraubte Küsse (1968) in einer einzigen langen mehrminütigen Einstellung seine Geschichte erzählt, während seine Tricks mit bunten Tüchern, die permanent die Farben wechseln, wie nebenher ohne einen Schnitt gezeigt werden. „Believe your eyes!“ war die neue Devise der 60er- und 70er-Ära. Nach den großen Lügen vor, während und nach dem Krieg regierte jetzt endlich nur noch die ungeschminkte Wahrheit. Manche jüngeren RegisseurInnen trauten dem Spiel der Darsteller sowieso allgemein nicht mehr so recht. Also stellten sie ihnen beim Drehen reale Hürden oder Widerstände auf, um „echtes“ Reagieren zu erreichen. Diese Ohrfeige war ein aus Sicht der Regie notwendiger Missbrauch des Laiendarstellers Graf. 1976.

1970: Roland Klick hetzte den physisch wirklich belastungsfähigen Mario Adorf im Western Deadlock so lange durch die Negev-Wüste, verfolgt von einem alten Lastwagen, bis Adorf dann doch irgendwann nicht mehr so recht konnte. Klick: „Ich habe aber noch nicht die totale Erschöpfung in deinen Augen gesehen.“ Adorf: „Die siehst du auch nicht. Wenn du die siehst, dann bin ich tot.“ Adorf erzählte später oft die Szene, als der Laster näherkommen und ihn von hinten buchstäblich überrollen sollte. Klick dazu laut Adorf: „Ich will hier nicht schneiden.“ Aha. Er musste am Ende aber doch schneiden, sonst hätte es wirklich Leichen gegeben.

Man kann sich über die Sehnsüchte von Regisseuren nach der real existierenden Physis mokieren – aber der Wunsch nach „Echtheit“ ist verständlich. „Macht mir doch endlich mal nichts mehr vor! Hört endlich auf zu spielen! Seid doch einfach mal nur!“ Adorf hatte zu viel Kraft. Er mochte erschöpft sein, aber er spielte immer noch.

Inzwischen ist es ja so: Die ganze Welt spielt. Theater, Film, sowieso klar. Aber darüber hinaus Reality-Show, Gender-Wechsel, Rollenspiele, Spiel im täglichen Leben. Politiker heucheln, lügen öffentlich, dass sich die Balken biegen. Sportler jammern theatralisch oder posieren als Matadoren. Oft alles unerträglich und miserable Schauspielkunst.

Wir alle täuschen also pausenlos etwas vor. Auch die Schauspieler täuschen manchmal nur vor, dass sie spielen. Oder sie täuschen vor, dass sie nicht spielen. Dass sie vermeintlich „sind“. Das New Yorker Actors Studio kennt den „private moment“ als Übung. Sei mit dir selbst allein. Du musst niemandem etwas vormachen. Zeig dich mir authentisch.

Aber andererseits, wir „optimieren“ uns ja auch permanent selbst, wir prahlen offen oder wir verkleiden uns mit einer Ausstrahlung von (zumeist falscher) Bescheidenheit. Und wir alle meinen dabei ernsthaft, die Zuschauer unseres Lebens würden es nicht merken? Gesten, Mimik, Satzmelodien sind wundersame Charakterisierungen, aber ja auch mehr oder weniger durchschaubare Maskerade. Sie sind auch oft im Leben schmerzhaft erlernte Taktiken, um für Verständnis oder Zuneigung zu werben oder uns die Welt vom Hals zu halten. Taktiken im Alltag: Zum Beispiel Kellner, die uns, die wir am Tisch auf Bestellung warten, gekonnt übersehen. Kennt jeder. Will alles gelernt sein.

Neulich im S-Bahnhof – „Nachdenken spielen“: Ich sehe einen Mann, der einer von einem kleinen Ereignis, vielleicht einem Verlust (sie blickt immer suchend um sich) offenbar aufgeregten Frau zuhört und zu ihren Ausführungen verständnisvoll nickt, mit einem Gesicht, so als sei er bereits im Kopf dabei, eine Lösung für ihr Problem zu finden. Ein Gesicht, das sagt: „Reden Sie weiter, ich höre zu, Sie brauchen das jetzt, sich auszusprechen, aber ich denke inzwischen schon nach, wie ich Ihnen effektiv helfen kann.“ Ich sehe sein Gesicht, alle Vorbeikommenden sehen es – und wahrscheinlich denken viele so wie ich: Es ist falsch, er täuscht die Hilfsbereitschaft vor, er denkt nur nach, wie er sie zu einem Drink und vielleicht zu weitergehenden Vertiefungen ihrer Begegnung lotsen kann. Und ich frage mich: Merkt sie es denn nicht? Sie wird es merken. Vielleicht, wenn das Adrenalin dessen, was da auch immer vorgefallen ist, sich bei ihr wieder senkt und der Boden nicht mehr unter ihr schwankt. Oder lässt sie sich weiter von der Mimik des Gegenüber einwickeln? „Entwickeln Sie diese Ausgangsposition weiter …“ – könnte eine interessante Improvisation für zwei Schauspieler dazu sein.

Das Kino wirkt ja doch vielleicht von allen Künsten immer noch am stärksten konkret zurück auf das Leben: Nehmen wir George Bush Juniors Gesicht am 11. September 2001 in Florida, als er die zehn, elf Worte umfassende Nachricht von Stabschef Andy Card zugeflüstert bekam. Card teilte dem Präsidenten mit (zitiert nach Andy Card und George Bush jr. selbst), dass a) die zunächst vermutete kleine Propellermaschine, die kurz zuvor ins World Trade Center geflogen war, sich in Wirklichkeit als Jet Liner herausgestellt habe, und dass b) ein zweiter Jet vor wenigen Sekunden gleichfalls in das Gebäude gecrasht sei. Dazu die vier Worte: „America is under attack.“

Der Präsident bemühte sich vergeblich um einen angemessenen Geichtsausdruck. Was ging in ihm vor außer Entsetzen? „Jetzt nicht die Haltung verlieren.“ – „Kein ‚Oh Gott‘ im Gesicht zeigen!“ – Oder dachte er, dessen Umfragewerte neun Monate nach einer wahrscheinlich korrupten Wahl tief im Keller waren: „Das ist meine Chance!“ Oder auch: „Was wird Daddy Bush Senior sagen?“ Oder – wie Andy Card es 2016 formulierte – spürte er erstmals „die Bürde, die Verantwortung und die Herausforderung seines Amts“? Ja wirklich nur das?

Bushs Gesicht war in diesem Moment dennoch eine weiße Projektionsfläche. Dies ist in Wahrheit überraschend oft eine der Hauptaufgaben der Schauspielerei im Film (im Gegensatz zum Theater übrigens!). Damit wir in ihre Miene hineinlesen können, was sie fühlen. Und das bekannte Bush Junior-Bild enthüllte auch damals wieder, dass die Amerikaner nicht nur im Film die allerbesten Schauspieler sind, man konnte es immer schon an ihren Politikern erkennen. Das war im September 2001 und ist nun lange her.

KAKI HUNTER, ADELHEID ARNDT, ANTONIA REININGHAUS (V. L. N. R.)

Zurück zu dem Film mit der Ohrfeige: Die Hauptrollen in Mädchenkrieg von 1976 waren, wie der Titel andeutet, drei Töchter eines aus Dessau vor den Nazis nach Prag geflohenen Fabrikanten (gespielt von Hans Christian Blech). Alle drei waren sie im Kino Debütantinnen. Adelheid Arndt war eine große Hoffnung aus dem Berliner Grips-Theater, natürlich, jung und melancholisch gleichzeitig. Antonia Reininghaus (Die Eroberung der Zitadelle von Bernhard Wicki, 1975) hatte zwar in allem das Zeug dazu, sehr weit zu gelangen, aber wohl eine nur fürs Radikale, fürs Unbedingte vorgesehene Seele. Ihr widerfuhr schließlich ein erschütterndes Schicksal, in extrem dürren Worten kann man es auf Wikipedia nachlesen. Und schließlich die so strahlende Amerikanerin Kaki Hunter (international bekannt geworden 1980 durch den lustigen Film Roadie vom großen, heute fast unbekannten Independent-Man Alan Rudolph, übrigens gemeinsam mit Meat Loaf – und berühmt vor allem durch die drei Filme der Comedy-Serie Porky’s von 1981 bis 1985). In den Szenen in Prag sprachen wir alle oft dreisprachig, Tschechisch, Englisch, Deutsch durcheinander. Vom tschechischen Partner musste man sich dessen Sätze vorher langsam vorsprechen lassen, damit man an dessen Satzende dann den eigenen Einsatz nicht verpasste.

Alle drei jungen Schauspielerinnen ließen die Regisseure später nachsynchronisieren. Adelheid Arndt von Hannelore Elsner. Bei Arndts kraftvollem warmem Timbre sehr verwunderlich. Bei Hunter war es sprachlich unabdingbar, bei Reininghaus aber im Sinn der zeitgemäßen Authentizität auch nicht wirklich nachvollziehbar. Sogar ich wurde in meiner Nebenrolle stimmlich ausgetauscht, und zwar mit Tommi Piper, später der deutsche Sprecher der beliebten Pelzfigur aus dem All, Alf. Fand ich aber reizvoll.

Am Ende waren wir jungen Darsteller mit unseren fremden Stimmen (Größen wie Habich, Blech und Walter Taub hatten ihre Stimme natürlich behalten dürfen) bei der Premiere doch gemeinsam leicht befremdet. Der Film war gelungenes kommerzielles deutsches Kostümkino, in den bundesdeutschen Autorenfilm-70ern neu gebürstet, nicht altbacken. Und gedreht original in der damals gar nicht „goldenen Stadt“, die acht Jahre nach dem vom russischen Einmarsch überrollten Prager Frühling mit ihren realistisch geschwärzten Altbaumauern geheimnisvoller und düsterer denn je anzusehen war. Der Originalton vom Drehort war bei der Premiere aber quasi komplett verloren gegangen. Alles strahlte eine filmische Künstlichkeit aus, eine gekonnte, aber etwas artifizielle erzählerische Höhe. Nur eben diese Ohrfeige nicht. Die war echt. Und ich hatte verstanden, wie man sich vor der Kamera fühlen kann. Gottverlassen. Ich war dankbar für die Erfahrung.

Der westdeutsche Traum des Populären. Begegnungen mit Götz George

Der letzte deutsche Superstar/„Spielastik“/Das Alte und das Neue

Götz George war von Anfang an ein Star. Ein Star, der keines der damals üblichen Pseudonyme benötigte, denn der Name war schon berühmt. Mit ihm zur Hoch-Zeit seines Ruhms, in den frühen 1980ern, gearbeitet zu haben, ist heute rückblickend ein Privileg. Erstens natürlich der Mann selbst. Zweitens die Diskussionen mit ihm, ihn live erlebt zu haben, die Arbeitsformen des letzten wirklich „Berühmten“ in Westdeutschland, der eine Weile lang mit jedem Film mindestens eine Million Zuschauer und mehr ins Kino lockte. Drittens: Das öffentliche Interesse gesehen zu haben, das sich um ihn scharte, und den Einfluss, den der Erfolg auf ihn hatte – und andererseits auch nicht hatte. Wie fast irritiert er die Zuneigung der Fans oder Reporter manchmal zurückwies. Und viertens zu lernen, wann man mal die Klappe halten sollte.

Herbst 1984. Der junge Regisseur – der ich damals war – benötigt einen messbaren Erfolg, damit er noch mehr Filme machen darf als nur den einen plus zwei halbe, die er bis dahin gedreht hat. Und er braucht Erfolg auch für sein Selbstgefühl, denn diese ersten Filme an der Akademie in München und danach ein ziemlich ambitionierter Spielfilm waren regelrechte Flops. Am populären Genre Schimanski reizen ihn – neben der Bewährungschance – auch die enormen Zuschauerzahlen im Fernsehen. Und noch etwas lockt: eine Art Befreiungs-Hoffnung, Befreiung von der Bürde der Filmkunst, an der er sich nun eine Weile redlich versucht hat und von ihr – der Filmkunst – mitsamt seinen Ideen bislang rundheraus verschmäht worden war.

Er denkt vielleicht auch an den totalen Verriss jener Theateraufführung, den der (erheblich ältere, einst berühmte) Schauspieler Klaus Kinski in Andrzej Żuławskis grandiosem Film Nachtblende (1975) am Premierenabend im Lokal mit cholerischem Elan selbst laut vorliest. Der Artikel schließt mit einer Aufforderung des Kritikers an den Regisseur: „Lassen Sie dieses Metier, das Sie zu lieben scheinen, das aber Sie nicht liebt.“ Wie viele Regisseure hatten, haben dieses Gefühl tief in sich selbst, dass sie nicht genügen, dass sie längst „gewogen – und für zu leicht befunden“ wurden, und sie wollen es doch nicht vor sich deutlich aussprechen? Und erst wie viele Schauspieler und Schauspielerinnen?

Was bei Erfolgsfilmen an Spannung, Action und Emotion verlangt wird, ist ja weniger die Filmkunst als vielmehr das glasklare Handwerk des Inszenierens; etwas „Reelles“ sozusagen, das bereits am Drehort sichtbar klappt oder ebenso sichtbar genau nicht. Es geht um das Timing der Szene, das Tempo, die Temperamentsfarben der Schauspieler, die möglichst richtig gewählten Kamerapositionen. Dieses Einmaleins des Inszenierens will der junge Regisseur nun lernen und ist sogar schon mittendrin, die ersten errungenen Erkenntnisse anzuwenden. Nun begegnet er zum ersten Mal einem richtigen Star, Sohn eines anderen riesigen deutschen Theater- und Filmhelden der schattigeren Vergangenheit, Heinrich George. Götz ist vom Typus „Naturbursche“ in seinen frühen Jahren inzwischen zum – schöne deutsche Bezeichnung – „Charakterschauspieler“ und gleichzeitig zum Action-Star der 80er gewachsen. Beide, der junge Regisseur und der Star, haben jeweils einen in ihrer Kindheit verstorbenen Übervater. Der Star hat mit dem Vater des Regisseurs in den 60ern sogar mal gemeinsam gespielt. George gibt sich inmitten seines Ruhms pragmatisch bis in die Haarwurzeln. Bei der ersten abtastenden Begegnung in München kommt er zügig auf den Regisseur zu, der ihm vom Produzenten und Schimanski-Erfinder Bernd Schwamm vorgestellt wird. Es gibt eine nette Begrüßung, dann sagt George zum Drehbuch: „Da müssen wir überlegen, das geht ja eigentlich gar nicht so, wie das da steht, da müssen wir genau überlegen, wie wir das machen wollen.“ Ungefähr. Er hat recht, es ist ein labyrinthischer Fall, der erzählt wird, ein sehr kompliziertes Skript, das vor allem auch der junge Regisseur selbst zu verantworten hat. Später merkt er, dass George das gar nicht so negativ gemeint hat, sondern dass er stets durch die Infragestellung der Vorgaben und durch Diskussionen mit der Regie zu seinem eigenen Ton in den Rollen und in den einzelnen Szenen finden will. Das „wir“ ist bei ihm ernst gemeint: George ist der Ansicht, dass man Filme gemeinsam macht. Aber er will seine Figur, diesen einmaligen Diamanten Horst Schimanski, beschützen, nicht ausbeuten lassen, die Qualität oben halten, frühe Verschleißerscheinungen verhindern.

Eine kurze Einordnung: Götz Georges Weg zu Schimanski – seinem endgültigen Durchbruch – ist eine längere Geschichte. Er kam Anfang der 1980er „zurück“, von weit her. Nach Karl-May-Filmen wie Der Schatz im Silbersee (1962) hatte er in den 1970er Jahren in Deutschland überwiegend unterschätzte Auftritte in Serienfolgen (Toll: Der Kommissar – Tod einer Zeugin von Zbyněk Brynych, 1970). Und spielte eine viel beachtete Rolle als KZ-Kommandant Rudolf Höß in Theodor Kotullas Aus einem deutschen Leben (1977). Der Autorenfilm hatte ihn durchgängig vernachlässigt. Eine geplante Arbeit mit Fassbinder zerschlug sich. In Cinecittà, wo die meisten seiner westdeutschen Generationsgenossen Asyl fanden, drehte er nur einen Western. Aber er war jetzt mit der Figur Schimanski phänomenal zurückgekehrt – genau zum richtigen Zeitpunkt, gute vierzig Jahre alt, aber körperlich wie ein junger, kraftstrotzender Mann – und siegte auf ganzer Linie. Denn die ihn jetzt liebten, hatten ihn als Kinder schon reiten und gewinnen sehen. In West und in Ost. In der Figur Schimanski und den dazugehörigen Filmen stellte er einen populären, modernen Realismus auf die Beine, bei dem alle im Moment der TV-Premiere der allerersten Folge Duisburg-Ruhrort (von Hajo Gies, 1981) schon spürten, wie sehr das zuvor vermisst wurde. Es ist die Definition einer anderen Generation, und es ist das Ende des unmittelbaren Nachkriegsfernsehens. Endlich konnte man gemeinsam fröhlich „Scheiße“ zu dieser verfaulenden korrupten West-Republik sagen, und über die Abgründe der großindustriellen Verbrechen rheinauf- und rheinabwärts konnte man mit einem TV-Bullen beim Bier „Oh, Mann!“ seufzen. Es hatte Vorgänger dieses neuen „Helden“ gegeben. Vorboten: Jemand wie Marquard Bohm (Rote Sonne, 1970) hatte auch so eine Art von sympathischem Gesamt-Verdruss auf lakonische Weise auszudrücken vermocht, aber er hatte es schwer gehabt. Und Marius Müller-Westernhagen natürlich, der mit der extrem erfolgreichen Verlierer-Figur Theo (1980) den Weg bereitet hatte für den Typus Ruhrpott-Mann an sich im deutschen Kino. Und zwar ist das ja die Art Mann, die immer das Herz am rechten Fleck hat, ob uns das nun passt oder nicht. Götz George schließt daran an, so als sei er mindestens zehn Jahre jünger, als er ist. Den Macho-Ruf jedoch, den man der Schimanski-Figur nachsagte, kann man im Nachhinein getrost etwas vernachlässigen, denn George war weder in den Filmen noch im Leben primär ein Frauenheld. Er war vor allem ein Malocher am Set.

Die Dreharbeiten: Vor einer Neubau-Wohnung in Duisburg versammeln sich Fans, die in wechselnden Schichten von der Arbeit kommen, und rufen in regelmäßigen Abständen bis zur Ermüdung seinen Namen: „Schimmi!“. Gegen Abend werden es dann immer mehr, es werden sehr, sehr viele. Und als George für einen Moment einmal dem Fenster nahekommt, hört man durch die schalldämmenden Doppel-Gläser ein fernes Rauschen: Seine Silhouette im obersten Stockwerk ist erkannt worden. Jubel und Begeisterung. Jeder Drehtag in der Stadt gleicht einem Popkonzert. Wenn die Menge gebeten wird, für die Konzentration bei einer Szene etwas ruhiger zu sein – manchmal durch George selbst, der dafür Autogramme hinterher verspricht –, dann wird es mucksmäuschenstill. So still, dass man es hört, als Götz im Spiel beim Überqueren einer Straße eine Kleingeldmünze aus der Tasche fällt. Duisburg steht still, wenn er auftritt. Hinterher hebt ein eifriger kleiner Junge die Münze auf …

Nach einigen Tagen Duisburg arbeitet das Team in München weiter. Jeder Schimanski wurde nur zu einem sehr geringen Teil in Duisburg gedreht. In München wird die Arbeit zwischen Regie und Hauptdarsteller immer intensiver. Nach anfänglicher Skepsis hat der Star verstanden, dass das Drehbuch ihm doch große Spielmöglichkeiten im Subtilen, im Minimalistischen bietet, und dass seine Rolle eine echte Entwicklung durchmacht, von schwer verkaterter Schock-Verarbeitung eines entsetzlichen Vortags-Erlebnisses zum allmählichen Begreifen des labyrinthischen Falls zweier bitter verfeindeter westfälischer Möbelfabrikanten-Familien, die nun ihren Showdown ausgerechnet vor seiner Hotelzimmertür auszutragen begonnen haben. Es gibt lange Dialog-Sequenzen in Schimanskis Büro. George war so gut vorbereitet, dass er meist auch die Dialoge der anderen auswendig konnte. Eberhard Feik, der bewährte Arbeitspartner (mit Fliege), und er erfinden ab und zu kleine Reibereien, die sie einbauen. „Wir haben das jetzt so als Spiel für uns gefunden und meinen, das klappt ganz gut …“ Ja, es klappt auch meistens. Der Star arbeitet permanent gestisch, nimmt dauernd etwas in die Hand – Kaffeebecher, Polizeimarken, Zigarettenschachteln oder Akten – und fummelt sich im Gesicht herum. Anders als deutsche Schauspieler sonst zersägt er seine Texte in Gestotter, will um jeden Preis Alltäglichkeit, Normalität, eine Figur, die mit beiden Beinen auf dem Boden steht, keinen Kommissar, der sich von der Sprechbühne in den Film verirrt hat. Der Regisseur drängt zusätzlich ständig auf Tempo und Bewegung, Bewegung und Tempo, Kameraschwenk, Gang, Satz, Stand, autonomer Schwenk …

Plötzlich stockt das Ganze. Der Star will einen Gang nicht machen. Was? Nein, er will den Gang zum Fenster nicht machen. Er findet ihn überflüssig, will an der Partnerin dranbleiben (Marita Breuer, Hauptrolle in Edgar Reitz’ erster Heimat, 1984). Warum soll er von ihr weggehen? Der Regisseur versucht zu argumentieren. „Du gehst, weil du Abstand gewinnen willst …“ – „Will ich doch gar nicht. Ich will sie festlegen, da muss ich doch dranbleiben.“ Neuer Versuch des Regisseurs: „Du bist müde, hast anderthalb schwere Tage hinter dir, musst mal durchatmen und gehst ans Fenster.“ – „Ja, vielleicht am Ende der Szene, aber doch nicht jetzt.“ Nun kommt der entscheidende Fehler, der Regisseur legt seine Karten auf den Tisch: „Du gehst, weil ihr da jetzt schon lang genug so steht, und weil das Bild besser aussieht, wenn du diese Position auflöst.“ Aha, das Bild! Also ein technisch-ästhetischer Grund für den Positionswechsel! George, dem das wohl schon als wahre Begründung geschwant hatte, antwortet: „Ja, siehst du, und genau deswegen mach ich das nicht.“

Der Streit, der folgt, dauert immerhin zwei Tage. Sie reden nicht miteinander. Die Regieassistentin fragt den Regisseur: „Soll ich ihm die Positionen sagen?“ Der Regisseur lehnt das ab, redet schon selbst mit dem Star, aber nur noch das technisch Allernötigste. Der Star nickt nur. Richtet seine Fragen an die Assistentin, wenn er welche hat. Am zweiten Tag dieses Schismas treffen Regisseur und Star sich während der Mittagspause versehentlich abseits des Teams in der leeren Dekoration. Blick. Der Star grinst sofort: „Siehst du, jetzt haste’s gesehen! Alle waren froh, dass dir mal einer den Wind aus den Segeln genommen hat.“ Der Regisseur grinst auch, eher säuerlich, schweigt, ist aber heilfroh. Sie machen zusammen weiter. Der Kern des Konflikts zwischen den beiden war, dass der Regisseur die permanente Bewegung der Schauspieler und der Kamera als grundsätzlich ungemein wichtig ansieht, die Ära der gediegenen Standbilder des Autorenfilms scheint ihm aufs Entschiedenste vorbei zu sein. Aber Götz George hat den Moment der dabei drohenden Mechanik, des gefährlichen Formalismus in diesen ständigen Gängen und bewegten Inszenierungen schon erkannt. Er hat kein Generationsproblem wie der ehrgeizige Regisseur, er will sich nicht unterscheiden von irgendwas Vergangenem, das erst mal aus dem Weg zu räumen sei. Der Star will nur spüren, dass die Szene für ihn stimmt. So arbeitet er immer.

Das gegenseitige Vertrauen wird trotz des Zanks – oder sogar deswegen? – immer stärker, der fertige Film gefällt dem Star. Er ist gewissermaßen schon eine alte Seele des westdeutschen Unterhaltungskinos und kann sehr genau beurteilen, ob für ihn etwas gelungen ist oder nicht. Knapp drei Jahre später machen sie zusammen einen aufwendigen Kino-Thriller, der nervlich – und teils auch handwerklich – das Können des Regisseurs auf ganz harte Proben stellt.

Ich habe öfters Schauspieler erlebt, die sich durch die reine Größe einer Produktion, durch dieses permanente Rauschen der Gewichtigkeit am übervollen Set verführen oder irritieren ließen zu innerem Hochpumpen, zu Launen, zu Versagensängsten … George hatte das alles hinter sich. Er widerstand jeglichem Imponiergehabe à la „Ui, das ist aber ein großer Film, in dem ich hier spiele!“, er war immer bei der Arbeit.

Der Star hilft dem Regisseur. Er hat in Die Katze (1988) abermals eine sehr zurückhaltende Rolle, wieder ist Minimalismus von ihm gefragt, diesmal in einem engen Hotelzimmer, aber er ist jetzt ein Gangster, der Mastermind eines Banküberfalls. Er kommt damit gut klar. Als das Genörgel der Produktions-Brigade über zu viele und zu lange Dreh- und Einleucht-Zeiten (grandioser Kameramann Martin Schäfer!) immer lauter wird, geht er zum Studiochef Günter Rohrbach und sagt ihm, er solle die Finanzaufseher in seinem Haus still halten: „Lasst uns jetzt mal in Ruhe arbeiten.“ Der Film wird schließlich sogar ein mittlerer bundesdeutscher Hit.

Acht Jahre nach dem Duisburger Schimanski und fünf Jahre nach der Düsseldorfer Katze standen dann der (nun nicht mehr ganz so junge) Regisseur mit dem immer-noch-aber-nicht-mehr-ganz-so-unangefochtenen einzigen deutschen Star im November 1992 hoch oben auf dem Völkerschlachtdenkmal in Leipzig.

Es pfiff ein dermaßen eisig kalter Wind, wie ich ihn in Deutschland gar nicht vermutet hätte. Das Team sah aus wie der versprengte Rest einer Nordpolexpedition, und Götz gefror in der Szene förmlich der Dialog im Mund. Wieder war er an einem Brennpunkt der neueren deutschen Geschichte gelandet. In Duisburg hatten die Hütten geschlossen, als er noch „Schimmi“ war, in der Leipziger Tiefebene entbrannte gerade der Kampf um die Arbeitsplätze im Braunkohleabbau, und die Machenschaften der „Treuhand“-Gewinnler wurden immer offenbarer. So hatte Schimanski sich die Wiedervereinigung sicher nicht vorgestellt.

DAS ERSTE BILD DES FILMS. GEORGE ALPTRÄUMT VOM KATASTROPHALEN EINSATZ AM VORTAG.

In der erdachten Vorgeschichte Horst Schimanskis, der „irgendwie, irgendwann aus der DDR rübergekommen“ war, liegt eigentlich auch der geheimere Teil von Götz Georges Identität mit ihr. Er trat damit endgültig die Nachfolge seines Vaters Heinrich George aus dem Kino eines noch ungeteilten Deutschland an, und hinter den vielen Gesichtern dieses gewaltigen Patriarchen war auch immer eine Ahnung von der Ur- und Vorgeschichte Preußens durchgeschimmert. Der Sohn Götz, der im Off seiner erzwungenen Kino-Abwesenheit in den 70er Jahren immer besser geworden war, der war nun am Rhein nahe der westdeutschen Hauptstadt wieder aufgetaucht und löste mit dieser Kommissars-Figur den heftig stagnierenden deutschen Autorenfilm bald endgültig ab. Barg die Verbindung des für sein Alter so jugendlich wirkenden Preußen Götz in seinen besten Jahren mit dem Ruhrgebiet nicht vielleicht auch die unausgesprochene Sehnsucht nach einer anderen, kraftvollen Vereinigung des Heute mit dem Gestern? Schimanski erscheint mir im Nachhinein wie eine Art „Maulwurf“, ein mentaler Geheimagent der sich anbahnenden Wiedervereinigung: eine Knochenarbeit leistende Figur in den hinteren Katarakten unserer kollektiven Seele. In West ebenso wie in Ost.

Die Selbstwahrnehmung des Schauspielers ist eine wichtige, subkutan immer mitlaufende Größe beim Inszeniert-werden und beim sich selbst Inszenieren, bei den Rollen-Entscheiden und letztlich in der Feinmechanik des Spielens. In der Nachkriegszeit galt immer noch für die meisten vor der Kamera die Maxime: „Wenn ich mein Spielen nicht spüre, bin ich schlecht.“ Die Männer der deutschen 1950er Jahre spielten manchmal so deutlich, als gäbe es eine Hornhaut, einen Panzer zwischen Körper und Seele. Auch bei Götz entstand aus dem Willen und der Notwendigkeit zur totalen Selbstkontrolle über Körper und Mimik manchmal Krampf. Da war ein Kind in ihm, dem es nicht gut ging, das mit enormer Disziplin und Willen zum Erfolg posthum um die Liebe der Eltern kämpfte. Seine Körperdarbietungen hatten etwas Ballettöses. Wenn er abbremste, benutzte er oft die Zehenspitzen, er führte seinen Körper überbewusst wie ein Instrument. Ein oft geschundenes Instrument, muss man sagen. Auch dies eine Variante der enorm seltsamen Action-Darbietungen des westdeutschen Nachkriegsfilms. Immer ein wenig zu hektisch ging es da zu, immer hyperdramatisch, Schlägereien waren eher theatralisch. George war schon eine große Ausnahme mit seinen grundsätzlich realistisch choreographierten Actionstunts (siehe das Kapitel „Geruchskino“).

Eigentümlich war auch sein gespieltes hohes, hysterisches Lachen über Absurditäten in Szenen (zumeist bei unglaubwürdigen Aussagen in Verhören oder hervorgerufen von überkorrekten Vorgesetzten), hinter das er dann oft schlagartig eine todernste Kontrastmiene setzte und ein herausgedrücktes „Komm, jetzt hör’ aber mal auf!“. Diese abrupten Stimmungswechsel im Spiel gehörten bei ihm zu jenem Sich-Spüren. Der Ball flog grundsätzlich hoch, fast immer ging es in starken Amplituden von laut auf leise, von belustigt auf seriös, von Stille auf Radau, von Tempo auf Vollbremse. Als junger Regisseur meiner Generation ahnte man daran schon die vielleicht zu heftigen, die manchmal zu sehr hergestellten Stimmungs-Übergänge – „Spielastiken“ nannte man das – und versuchte daran zu schleifen. George ließ es zu, wenn er spürte, der andere könnte recht haben. Nach dem aufsehenerregenden Film über die Polizeiverhöre des deutschen 20er-Jahre-Massenmörders Fritz Haarmann – Der Totmacher (1994) – sagte dessen Regisseur Romuald Karmakar öffentlich, es sei ein Dokumentarfilm geworden über einen Schauspieler, der diese historische Figur zu spielen versuche. Das war hart, traf George sehr; Freunde waren die beiden nach den Dreharbeiten ohnehin schon längst nicht mehr.

Blick aufs Detail: Ein Großschauspieler-Duell

Wie schon erwähnt: Mit Schimanski – und auch mit dem fast gleichzeitig erfolgreichen Fahnder Klaus Wennemann – setzte sich in der Bundesrepublik kurzzeitig ein Realismus-Begriff in Spiel und Inszenierung durch: Schluss mit bravem Dialog-Aufsagen, die Texte wurden zerkrümelt, zer-ääääht, unverständlich gemurmelt, verknappt, es wurde durcheinander gesprochen, wenn es hoch herging (wofür Robert Altman 1968 in Hollywood bei seiner ersten Regie noch vom Produzenten sogleich gefeuert worden war!). Dabei fielen nie die Begriffe „Glaubwürdigkeit“ oder „Authentizität“, die gab’s so noch nicht. Das formulierte Ziel war „realistisch“, „alltäglich“, „so wie im Leben“, „normal“ – oder im Negativen ausgedrückt, wenn die Sätze zu sehr geschrieben erschienen: „So redet doch kein Mensch.“

Die neue Spielwelle, natürlich auch stark von internationalen Spitzenschauspielern der 1970er beeinflusst, namentlich Amerikanern und Franzosen, kollidierte in West-Deutschland aber immer noch mit dem althergebrachten Eichenschrank-Stil. In diesem Sinn erfolgte in jenem Tatort Schwarzes Wochenende damals der Auftritt eines wahren Großschauspielers: Siegfried Wischnewski, der Hagen von Tronje in Harald Reinls Nibelungen von 1967 (als Siegfried trat dort Hammerwerfer und Olympiaheld Uwe Beyer in Erscheinung, der dann 25 Jahre später mit nur 48 Jahren an den Spätfolgen seines Anabolikakonsums starb). Wischnewski, in Lautstärke und blitzsauberer Stark-Artikulation von mir kaum zu bremsen, ein Mime, der schnaufte und schnaubte in Wut wie auch im Witz, mit einem billardkugelhaften Glatzkopf (den er sich unabgesprochen gleich als erstes im Maskenraum hatte rasieren lassen) und einem geradezu hunnenartigen Schnurrbart. Zwischen ihm und George und – als Beisitzer gewissermaßen – Eberhard Feik findet um Minute 70 herum – der Film biegt also langsam in die Ziellinie ein – ein langes, heftiges Verhör statt, ein Kräftemessen, eine Dreierszene, in der George unbewusst den Spielstil Wischnewskis übernimmt. Dramatische Rhetorik und Atemtechnik der beiden gleichen sich einander an.

Es war bei der Arbeit faszinierend anzusehen und absolut nicht zu verhindern. Der so erstrebte Realismus verschwand hier drei Minuten lang zugunsten eines Bühnenkampfes. Nur Feik blieb im Hintergrund, mit wenigen Einwürfen in der Szene, wohlweislich bei seinem trockenen, flachen Spiel.

Man könnte sagen, die dezidierten Poetik-Systeme der Schauspieler-Inszenierungen im Autorenfilm wurden zu diesem Zeitpunkt, 1984, von der nächsten Regie-Generation zurückgedrängt. Sie waren vielleicht auch in den Jahren seit Oberhausen zu schnell zu sehr zementiert worden. Die führenden Regisseure des „neuen deutschen Films“ hatten jeder ihren eigenen Inszenierungsstil, originell und auf Weltniveau zwar, keine Frage, aber sie entwickelten sich nicht mehr weiter: Peter Handkes schwebende Sprache beim geduldigen Wim Wenders, Fassbinders manierierte (sprachlich so sehr von Marieluise Fleißer, der großen Ingolstädter Autorin, beeinflusste) und leidende Keller-Theater-Marionetten, Schlöndorffs vergnügliche Karikaturen seines magischen Realismus aus der Blechtrommel, Herzogs wunderliche Laien plus Klaus Kinski – sie waren gewissermaßen das Gegenprogramm zu unseren „Alltäglichkeits“-Versuchen. Sie ließen fast alle grundsätzlich theatral spielen. Das nutzte sich ab. Parallel dazu gab es ja auch international andere frische Minimalismus-Spiel-Konzepte wie bei Aki Kaurismäki oder Jim Jarmusch, die mit ihrer Bild-Stilisierung und ihrer trockenen Pointensicherheit in halbtotal fotografierten (meist) Männergruppierungen die Poetik des Autorenfilms weiterführten.

ZWEI WESTDEUTSCHE NACHKRIEGSSCHAUSPIELER, ZWEI GENERATIONEN SEHEN SICH AN.

Für diese Art Filme hatte sich inzwischen ein neues Wort gefunden: „Arthaus“. Das Markenetikett für Kunstfilme aus aller Welt. Und man konnte durchaus „arthausig“ spielen, oh ja. Da war dann etwas Zeichenhaftes im Zusammenspiel zu sehen, die Figuren ergaben zusammengenommen einen geschlossenen, hermetischen Typen-Kosmos wie die Puppen beim Kasperl-Theater. Man könnte auch sagen, die Nebenfiguren waren zu Hauptfiguren berufen worden. Denn der neue Star war in dieser Konstellation nun eigentlich der/die AutorIn bzw. Regisseur/In.

Das alles war mir zunächst ein Greuel. Ich wollte meine Figuren zwar größer haben als meine kleine Fantasie, aber sie sollten sich selbstständig machen und einen direkten Weg zu den Zuschauern gehen. Sie sollten Stars sein oder werden und gleichzeitig real sein, mit beiden Füßen auf dem Boden stehen. Ohne dass sich Regie-Stilismen in den Vordergrund der Inszenerung drängeln.

George hat in Deutschland (in Frankreich gab’s als Pendant dazu Jean-Paul Belmondo) in diesen Jahren die Position der geliebten oder bewundernswerten Action-Hauptfigur vielleicht als einziger kontinuierlich geschafft. Selbst in Die Katze, diesem doch recht abgefeimten Banküberfall-Thriller, in dem keine Figur wirklich als unbescholten sympathisch gelten konnte, alle waren sie Opfer ihrer Gier – trotzdem wurde er auch in diesem Film „geliebt“.

Das letzte Wort hierzu: Die vitale „Alltäglichkeit“ des Spiels blieb, muss man leider heute sagen, eine kurze Pausendarbietung im westdeutschen Film. Schnell setzte sich wieder das Spielen nach Drehbuch durch, das oft überzogen dramatisierte brave Dialog-Match entsprechend den Sehnsüchten der Dramaturgen und Produzenten. Selbst die Möglichkeit, gleichzeitig zu reden, wurde den Schauspielern durch die meuternde Technik wieder ausgetrieben. Vorwärts in die Vergangenheit. Und Georges Massenmörder Haarmann, für den er in Venedig 1995 den Darstellerpreis bekam, entstand genau an diesem Schnitt-Übergang wieder zurück zur Konvention und zu bestimmten Regeln des Filmschauspiels von Drama und/oder Comedy, die mehr von Produzenten und Fernsehredaktionen diktiert wurden (heute noch werden) als vom temperamentvollen, prallen real wild life. Es war ein Rollback, der Zeitgeist sprach. Auch bei Georges weiterer Karriere.

Vielleicht vermisste Romuald Kamarkar, Regisseur von Der Totmacher, ja das Nicht-Spielen, das „Masssenmörder-Sein“ sozusagen. Ja, George hatte sich diese Rolle „angezogen“ und mit Gesten und Stotterern dieses Mal vielleicht zu stark „konstruiert“? Und dabei konnte er sich ja immer auf seine enorme Präsenz verlassen. Allein mit seiner Körperlichkeit und Coolness hatte er vier recht erfolgreiche Actionfilme der 1980er geprägt, darunter auch Carl Schenkels Abwärts (1984). Aber er wollte eben auch spielen, sich Rollen spielend erspüren. Oder auf die Komödienkacke hauen wie bei Helmut Dietls amüsantem Schtonk! (1992). Hätte man das Dilemma zwischen Kamarkar und ihm, das man im Film Der Totmacher durchaus sieht, lösen können? Denn, ja, zum „Nur-Sein“ musste man ihn schon überreden. Andererseits: Haben Preise – vor allem solche wie der ehrwürdige Mostra-Preis, den George damals für den Haarmann in Venedig gewann – am Ende nicht irgendwie doch auch immer recht?

Ich habe drei Filme mit Götz George gemacht, wie gesagt, das gegenseitige Vertrauen war groß. Warum also nicht mehr? Im Nachhinein immer schwer zu sagen. Projekte kommen und gehen, viele verschwinden im Papierkorb, nur wenige kommen durch. Götz kam ja im Fernsehen nochmal als Schimanski ohne „Tatort“ zurück, daneben wurde er bald immer erfolgreicher in Komödien, sein Geschäftsmodell wurde breiter. Und dann war er irgendwann der älter werdende Star, die Rollen wurden überwiegend ernst, Rentner, Kranke. Das Altwerden als SchauspielerIn ist auch ein Kapitel für sich. In einem seiner letzten Filme traf George erstmals auf Ronny Zehrfeld, schaute ihn einmal kurz an und kommentierte: „Ich gehe, du kommst.“ Und als er wirklich ging, immer noch viel zu früh, war der Star bereits der übergroße Schatten seiner Legende geworden.

Intermezzo: Kleist und Die Marionetten

„Und der Vorteil, den diese Puppe vor lebendigen Tänzern voraus haben würde? – Der Vorteil? Zuvörderst ein negativer, nämlich der, daß sie sich niemals zierte. Denn Ziererei erscheint, wie Sie wissen, wenn sich die Seele in irgendeinem anderen Punkte befindet als im Schwerpunkt der Bewegung …“ (Heinrich von Kleist, Das Marionettentheater) Eine „Gliederpuppe“ als idealer Tänzer. Weil sie kein Bewusstsein ihrer selbst hat, sich nicht von außen betrachtet, weil sie einen mechanischen Vorgang vollzieht, vom „Maschinisten“ an den Fäden geführt. Daraus ergibt sich der Moment ihrer unbewussten Anmut. Kann der Mensch diese somnambule Art des völligen Aufgehens in Bewegung, in Darstellung, überhaupt bewerkstelligen? Wieder Kleist: „Ich sagte, daß ich sehr wohl wüsste, welche Unordnung in der natürlichen Grazie des Menschen, das Bewusstein anrichtet.“

In Christa Wolfs kurzem Roman Kein Ort. Nirgends stehen am Ende eines langen Spaziergangs die Poeten Caroline von Günderrode und Heinrich von Kleist am Ufer des Rheins: „Nichts könnte dichter sein und schöner und wirklicher als diese Landschaft, die ihr oft wie die Ausweitung ihrer selbst (Günderrodes) vorkomme. Und doch könnte sie sich zwischen zwei Lidschlägen zur bemalten Leinwand verändern, über ein Gerüst gespannt, zu keinem anderen Zweck als dem der Verhöhnung. Und sie fürchte, wünsche aber auch, die Leinwand würde reißen – im Schlaf wenn sie hochfahre höre sie manchmal das Geräusch; und was wir dann zu sehen kriegten, Kleist, blickten wir durch die Risse in den Abgrund hinter der Schönheit; das würde uns stumm machen. Die ungesunde Lust, auf die Hebel und Stangen hinter den Kulissen zu zeigen – bei einer Frau hat sie Kleist noch nie angetroffen.“ Diese Begegnung der beiden, im Roman 1804 in Winkel am Rhein, hat nie stattgefunden. Wolf hat sie sich ausgedacht. Die Landschaft am anderen Ufer könnte ein Spiegel sein, das Abbild, nur eine Fassade, dahinter die Wahrheit unseres Selbst, ein gewaltiger Erkenntnisvorgang setzt sich hier vielleicht in Gang, den man sich wünscht, den man aber auch fürchtet. Und am Ende … – „[…] findet sich …, wenn die Erkenntnis gleichsam durch ein Unendliches gegangen ist, die Grazie wieder ein; so, dass sie, zu gleicher Zeit, in demjenigen menschlichen Körperbau am reinsten erscheint, der entweder gar keins, oder ein unendliches Bewusstsein hat, d.h. in dem Gliedermann, oder in dem Gott.“ Schlusssatz der kurzen Novelle über das Marionettentheater. Spiele also unbewusst. Geht das?

Filmstars Eins

“The form of the body gives birth to the soul. The struggle with the matter gives rise to the soul. And the rest is just filling material. I want that to be clear.”

(Jean-Marie Straub)

1974 stolperte ich als totaler Enthusiast aus den allabendlich besuchten Kunstkino-Grotten Münchens – dort regierte die Nouvelle Vague all over, das europäische Autorenkino, die intellektuelle Kino-Moderne – in die Münchner Filmhochschule. Da wehte allerdings ein anderer Geist. Ein strenger cineastischer Ewigkeits-Code. Der des großen amerikanischen Epos der 30er, 40er. Helmut Färber – unser Filmgeschichts-Dumbledore jeden Freitagnachmittag – führte den Diskurs, betrieb eine Art Rückführung zum Heldenzeitalter der Kino-Anfänge, propagierte eine Reinwaschung des Auges, weg vom Hedonismus der hastigen Bilderflut der Hippie-Zeit. Am besten wieder ganz zurück auf Los, zum ästhetischen Kinobild als solchem, am besten schwarz-weiß, so als würde man einen Altar zum Vorbild nehmen. (Neben dem alten Hollywood galten in diesem Kodex nur noch der Däne Carl Theodor Dreyer, der Japaner Ozu Yasujirō und das filmende Ehepaar Huillet/Straub als Lehrmeister.) Färber sagte es so: „Wenn es so etwas wie eine Seele des Films überhaupt gibt, dann ist das bestimmt nicht die Filmkunst, sondern dann ist das die Kinematographie. Das Einzigartige an der Kinematographie ist, daß sie in jeder Einstellung, jeder Aufnahme, die Teil eines Films wird, etwas zu bewahren vermag, was ohne die Aufnahme da war und ist, und die Kinematographie zeigt es nicht, sondern unendlich mehr – sie gibt es zu sehen und zu hören. Und das ist ein fundamentaler Unterschied. Und das ist von Bedeutung in einer menschlichen Gesellschaft, für die sich alles Wahrnehmbare und Sichtbare in Zeichen und in Signale verwandelt, so wie sich für den König Midas alles, was er berührte, in Gold verwandelt hat, auch das Brot.“ Haben wir das damals verstanden? Ich kaum … Heute bedeuten mir Sätze wie diese eine Art blaue Blume im Filmemachen.

Maß aller Dinge war das damals schon „alte“, klassische Hollywood, das sich eben gerade in seinen falschen, faulen, heuchlerischen Idealen und seinen Publicity-Lügen, mit denen es sich dem Publikum (und den Politikern im Capitol) als große nationale Erzählmaschine andiente („Wir erfüllen eure Träume eines glorreichen Amerika im Kampf gegen seine Feinde!“), so besonders gut eignet, um dort das Wetterleuchten der Spielstile, die sich ablösten, zu beobachten.

Um hierzu – wie überhaupt möglichst oft im Leben – den triumphalen ersten Satz von Georg Lukács’ 1914/15 erschienener Sehnsuchtsschrift Theorie des Romans zitieren zu können, ist mir jedes Mittel recht. Here it is: „Selig sind die Zeiten, für die der Sternenhimmel die Landkarte der gangbaren und zu gehenden Wege ist und deren Wege das Licht der Sterne erhellt.“ Der Autor Asteris Koutoulas hat sich 1982 – wie so viele vor ihm, nach ihm – mit Lukács’ Text beschäftigt, und zwar unter der interessanten Überschrift „Die Utopie des Epos – Überwindung des entfremdeten Zeitalters“. Jeder, der mal einen der großen John-Ford- oder Howard-Hawks-Filme gesehen und in ihrer charismatischen Klarheit (und immer noch bewundernswerten Ausgebufftheit gleichermaßen) nachempfunden hat, könnte diese Überschrift darauf beziehen. Man kann natürlich auch wie ein Kommilitone damals nach Sichtung von Hawks’ Großwildjagd Hatari (im Kino Leopold an der Münchner Freiheit) einfach nur kommentieren: „Über 2 Stunden lang Whisky saufende Amerikaner in der afrikanischen Steppe“. Ja. John Wayne, Gérard Blain, Hardy Krüger u.a. sowie Elsa Martinelli als einzige Frau. Und ein Elefantenbaby. Es kommt aber darauf an, was man sieht, was man erkennt, was man bereit ist zu erkennen. Klaus Lemke – er wird hier noch öfter erwähnt werden, weil er ein fast singulärer Bahnbrecher war, gerade in der Arbeit mit seinen von ihm selbst gefundenen Stars – fühlte sich mit seinen frühen Besetzungen von Christiane Krüger (Tochter von Hardy) in 24 Stunden nach Acapulco und eben Gérard Blain in Negresco ganz verehrungs-taktil „immer näher an Hawks“ dran. Der Atem der Kino-Gründerväter streifte sozusagen den jungen Münchner Aficionado und riss ihn mit sich.

Koutoulas fährt, den Beginn des einschlägigen Lukács-Werkes weiter zitierend, fort: „Der erste Satz der ‚Theorie des Romans‘ führt den Leser in das Weltzeitalter des Epos, in dem es nur Antworten, aber keine Fragen … nur Formen, aber kein Chaos gibt: in dem die ‚Seele‘ noch eins ist mit sich, ja sie ist inmitten der Welt. Und das Wichtigste: ‚Leben‘ und ‚Wesen‘ sind identische Begriffe; das meint: daß vor dem Menschen ein weiter Weg liegt, aber kein Abgrund in ihm; das meint: daß der ‚Sinn‘ noch im Leben verankert ist. Später wird dieser Sinn aus dem Leben entweichen: die Menschen werden Suchende. Denn am Ende steht die Entzweiung von Sein und Schicksal, von Leben und Wesen.“

Die Kinogeschichte zeichnet sich in diesen Worten ab, vielleicht jede Kunstgeschichte des letzten Jahrhunderts? Für uns ist in diesem Zusammenhang wichtig, dass das Hollywood der Giganten den jungen StudentInnen der späten 1960er wie ein schieres „Paradies“ erschien, aus dem uns das lästige Avantgarde- und Autorenkino, das schreierische, kommerzielle Produzentenkino und vor allem anderen das Propagandakino vertrieben hatten. Und die ersten Studenten wie Wim Wenders, Michael Hild, Bernd Schwamm, Matthias Weiss, Ingemo Engström und und und … saßen da im Vorführraum der Kaulbachstraße, schräg gegenüber dem AFN-Sender, mit ihren Lederjacken und 1a-Sonnenbrillen, und klopften an diese Tür zur Vergangenheit, hinter der sie eine künstlerische – nicht politische, sie waren in dem Sinn ja nicht naiv – „Unschuld“ und Integrität vermuteten, eine harmonische Organik, eine Wahrheit wie bei Homers Epen. Es mag eine Fata Morgana gewesen sein, aber immerhin resultierten daraus dann ja bald etliche erstaunliche Filme. Als den schönsten könnte man nach wie vor vielleicht Alice in den Städten (1974) bezeichnen. Aber auch die Schimanski-Bugwelle in TV und Kino war ja dann letztlich eine Erfindung jener frühen HFF-StudentInnen.