4,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Knaur eBook

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

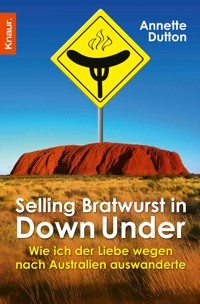

Ausgerechnet ein Australier, denkt sich Annette, als sie ihren Traumprinzen John auf einer Urlaubsreise kennenlernt. Doch als sie wenige Monate später den großen Schritt wagt und auf die andere Seite der Erde zieht, ist sie glücklich. Wenn da nicht die Jobsuche wäre … Aber John weiß Rat: Wie wäre es mit einer original deutschen Würstchenbude? Selling Bratwurst in Down Under von Annette Dutton: als eBook erhältlich!

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 375

Veröffentlichungsjahr: 2010

Ähnliche

Annette Dutton

Selling Bratwurst in Down Under

Wie ich der Liebe wegen nach Australien auswanderte

Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.

Über dieses Buch

Ausgerechnet ein Australier, denkt sich Annette, als sie ihren Traumprinzen John auf einer Urlaubsreise kennenlernt. Doch als sie wenige Monate später den großen Schritt wagt und auf die andere Seite der Erde zieht, ist sie glücklich. Wenn da nicht die Jobsuche wäre … Aber John weiß Rat: Wie wäre es mit einer original deutschen Würstchenbude?

Inhaltsübersicht

Für John

Alles in allem gibt [...]

Prolog

1. Eine Reise nach Australien

2. Ein Wiedersehen mit Herzklopfen

3. Zurück in den Winter

4. Der erste Beziehungstest: Sohn Jona zu Besuch in Deutschland

5. Der Australier fliegt nach Europa

6. Europa, zweiter Teil

7. Die Zukunft ruft

8. Ich tu’s, ich wandere nach Australien aus!

9. Mein neues Leben in Geelong

10. Bewerbungen und Anträge

11. Rachel und andere alltägliche Hindernisse

12. Eine hastige Hochzeit, Familie und Kinder

13. Going bush – wir ziehen aufs Land

14. Magere Zeiten, fette Zeiten

15. Zwei Existenzgründungen: eine Geburt und eine Firma

16. Das Debakel von Timboon

17. The Best Is Wurst

Epilog

Danke

Für John

Alles in allem gibt es nur zwei Arten von Menschen auf der Welt – solche, die zu Hause bleiben, und solche, die es nicht tun.

Rudyard Kipling

Prolog

Die Weißwurst platzte, und das Innere quoll wie ein brutal wachsendes Geschwür über den heißen Grill. Mit dem Unterarm wischte ich mir den Schweiß aus der Stirn. Verfluchter Mist! Ich wendete die Würstchen so schnell ich konnte, um weitere Katastrophen zu verhindern. Verdammt, ich hab doch gleich gesagt, dass eine Weißwurst nicht auf den Grill gehört! Das weiß nun wirklich jedes Kind: Weißwürste werden in heißem Wasser erhitzt, nicht gegrillt. Aber mach das mal einem Australier begreiflich, der ALLES, was nicht bei zwei auf den Bäumen ist, auf den Grill wirft. Aussies sind Wilde, Fleischfresser ohne jede Raffinesse. Völlig egal, von welchem Tier das Stück stammt, Hauptsache, es kommt ein großer Fleischlappen dabei heraus. Gewürze? Zubereitung? Für den Australier eher hinderlich. Deswegen haben die auch von Würstchen keine Ahnung. Da müsste man ja mit dem Fleisch was anstellen, bevor es auf den Barbecue geklatscht wird.

Autsch! Gerade hatte ich mir den Daumen mit der Zange gequetscht. Geschah mir ganz recht. Was konnten die Australier schon dafür, dass ich keine Würstchen braten konnte? Ich wollte schon wieder fluchen, aber John sollte nicht merken, wie genervt ich war.

Ich stand in meiner Wurstbude, schwitzte wie ein Schwein und redete mich innerlich in Rage. Kann mir mal bitte jemand erklären, was zum Teufel ich hier eigentlich mache? Wie? In Australien deutsche Bratwurst verkaufen? Das glauben Sie doch selbst nicht! Und überhaupt: Ich und kochen! John meinte mal, ich würde selbst noch Wasser anbrennen lassen. Das war zwar schon eine Weile her, und ich habe seither beim Kochen durchaus Fortschritte gemacht, dennoch: Die Situation war absurd. Ich war in Australien, stand vor einem Profi-Grill und versuchte allen Ernstes, meinen Lebensunterhalt mit dem Verkauf deutscher Bratwürstchen zu verdienen.

Ich drehte mich zu John um, der den ersten Schwung Brötchen aufgeschnitten hatte. Ein warmes Gefühl überkam mich, und mein Puls schlug gleich ein wenig ruhiger. Kein anderer hätte mich je dazu bringen können, eine Weißwurst zu grillen. John würde im Gegenzug sicherlich behaupten, dass niemand außer mir ihn jemals hätte bewegen können, eine Weißwurst auf bayrische Art zu verspeisen. Er hat es getan. Für mich, sagt er, und dass er es wieder tun würde, obwohl er es nach wie vor eklig findet, das wabbelige Brät aus der Pelle zu zuzeln.

»Stammt dieser Brauch noch aus Zeiten, bevor die Römer euch Barbaren ein paar Tischsitten beibringen konnten?« John hatte den lauwarmen Naturdarm angeekelt ins Gras geschnippt. Sehr komisch. Ich hätte ihm mit der Varusschlacht kommen können, aber das würde nur vom Thema ablenken.

Denn mein Thema war ab sofort die deutsche Bratwurst in all ihren Variationen und vor allem die Frage, wie ich sie in meiner neuen Heimat down under am besten an den Mann und die Frau bringen würde. Der süße Senf zur Weißwurst zum Beispiel kam hier überhaupt nicht an. Ich hatte mir eine große Tube aus Deutschland schicken lassen. Beim Testessen verzogen Johns Freunde nur den Mund und spuckten das mühsam Gezuzelte samt Senf auf ihre Teller zurück. Sie machten aus ihrem Missfallen keinen Hehl und ließen mich ohne Umschweife wissen, dass sie mein kulinarisches Angebot für einen schlechten Scherz hielten: »Jeez, bloody hell, wer hat denn den Zucker in den Senf gerührt? Hast du den mit dem Salz verwechselt? Yuk!«

Nichts Geringeres als Jesus und die Hölle wurden bemüht, um das einheitliche Geschmacksurteil rüberzubringen: widerlich! »Ist ja gut«, beruhigte ich die Männerrunde und bot Bier zum Runterspülen an. War doch nur ein Klacks Senf. Was sagt denn ein Australier erst, wenn er etwas wirklich Schlimmes erlebt? Ich wollte es lieber nicht wissen. Allerdings war es auch kein Wunder, dass der deutsche Senf in Australien nicht auf Gegenliebe stieß. Hier bevorzugt man hot english, einen Senf, den ich auf einer Schärfe-Skala von eins bis zehn mit einer zwölf bewerten würde. Trotzdem war ich enttäuscht. Warum freuten sich nicht alle so wie ich über eine gute Wurst mit Senf?

Ich seufzte, als die zweite Weißwurst erste Platzwunden zeigte, nahm sie vom Grill und pfefferte sie in den Mülleimer.

»Hey! Was machst du denn da?« John machte den Abfalleimer wieder auf. »Die Wurst sieht doch großartig aus. Du musst nur warten, bis die Risse schön kross gebraten sind. Die Wiesswörst wird noch unser Verkaufsschlager, wart’s mal ab!«

Nicht mal meinem Mann konnte ich die korrekte Aussprache beibringen. Vielleicht hatte ich mir zu viel vorgenommen. Musste es ausgerechnet ein Würstchenstand in Australien sein? Wie sollte das gutgehen? Trotzdem wollte ich mir in mein begrenztes Fachwissen über Würstchen nicht von einem Australier dreinreden lassen, selbst dann nicht, wenn es mein Mann war. Ich klopfte John auf die Finger, als er nach der entsorgten Wurst griff, um sie näher zu inspizieren. Kommt überhaupt nicht in Frage, dass ich mich am anderen Ende der Welt in Sachen deutscher Wurst belehren ließ. Ich sag denen doch auch nicht, wie sie ihr Känguru braten sollen! Ich stellte auf stur und bewachte mit Argusaugen die bereits seit mehr als einer Stunde im Wasser dümpelnden Würste. Sie waren meine letzte Bastion im Kampf gegen die australische Einverleibungskultur. Dieser Wall würde nicht auch noch fallen, meine Liebe zu John hin oder her. Ab sofort kommt mir keine Weißwurst mehr auf den Grill und damit basta!

John linste über meine Schulter hinweg auf die traurige Truppe im Sud. Er winkte ab: »Die kannst du vergessen, darling. Glaub es mir doch! Entweder du grillst sie, oder wir lassen es ganz mit der Wiesswörst.« Er schüttelte sich angeekelt: »Sieht aus wie ein gekochter Pi… yikes!«

Ist ja mal gut jetzt. Yuk, yikes. Alles widerlich. Wie viele Wörter braucht es denn noch, um die hässlichen Gefühle für unsere Weißwurst auszudrücken? Ich atmete hörbar aus. Eine volle Stunde hielt ich noch durch, dann gab ich auf. Niemand ist eine Insel. Kein Mensch wollte meine schwimmende Wurst, und wir konnten nicht unsere ganze Ware wegwerfen, nur weil ich trotzig auf deutscher Reinkultur bestand. Die deutsche Fleischer-Innung würde mir wohl kaum die fünf Kilo Weißwurst im Kühlschrank ersetzen, nur weil sie sich originalgetreu zubereitet nicht verkaufen ließ. Und wir mussten unsere Würstchen nun mal verkaufen, am besten viele.

Mit den Schulden, die wir uns für mein leichtsinniges Unternehmen aufgebuckelt hatten, waren wir darauf angewiesen, dass unsere nagelneue Wurstbude schnell Gewinn abwarf. Zögerlich gab ich mich der Einsicht hin, dass Geschäfte nur zu machen waren, wenn ich teilkapitulierte. Ich musste ja nicht gleich alle Ideale über Bord werfen. An der Rezeptur würde ich jedenfalls nichts ändern, aber um ehrlich zu sein, hatte danach auch keiner verlangt.

»Von mir aus. Die verkaufst dann aber du. Ich bringe es nicht übers Herz, meine Heimat so schamlos zu verraten. Schon wieder. Was zu viel ist, ist zu viel!«

John reckte die Faust zum Sieg und gab mir einen Kuss auf die Wange.

Weißwurst vom Grill. Ich schüttelte mich wieder. Noch leicht verärgert griff ich zur Grillzange und legte die restlichen Würste der angebrochenen Packung in einer ordentlichen Reihe auf unseren Flammengrill. Herrlich, wie der glänzte! Sauteuer war er gewesen, aber ich wollte unbedingt diese typischen Grillstreifen auf der Wurst haben. Wir waren schließlich ein Gourmetgrill und keine Fettpfanne. Gutes hat seinen Preis, und der musste nun abbezahlt werden. Ich seufzte. Mich hatte die Erkenntnis getroffen, dass ich weit mehr Kompromisse eingehen musste als geplant, wenn ich down under mit einem deutschen Imbiss Erfolg haben wollte. Ich hatte mir das Unternehmen »Grillmeister« irgendwie einfacher vorgestellt. So hieß unser Imbiss nämlich – auch wenn es erst mal nur eine Bude auf vier Rädern war.

Wir hatten großartige Pläne und stellten uns vor, dass in ein paar Jahren ganz Australien von »Grillmeister«-Wägelchen überrollt werden würde, und ich wäre dann die Wurstkönigin Australiens. Das sollte keine Träumerei bleiben, das war mein Geschäftsplan. Think big, klotzen statt kleckern. Es heißt doch immer, man soll sich seine Ziele bildlich vorstellen, und so sah ich mich samt Krone und Zepter das australische Volk mit deutscher Wurst beglücken. Ich würde Currywurst ins Volk werfen und Begeisterungsstürme ernten. Bildlich gesprochen hatte ich beim Universum schon mal jede Menge Wurst bestellt, und jetzt musste sie nur noch verkauft werden. Easy peasy, lemon squeezy, wie der Australier sagt. So leicht wie eine Zitrone auszudrücken. Im Ernst, so in etwa hatte ich mir meine neue Karriere am anderen Ende der Welt vorgestellt, obwohl ich wie gesagt keine Ahnung von Würstchen hatte oder vom Gaststättengewerbe überhaupt. Eigentlich war ich Medienfrau, in Deutschland hatte ich fürs Fernsehen gearbeitet, und wenn es mit den Bestellungen ans Universum nicht klappen sollte, dann war diese Bude hier die vielleicht beknackteste Idee in meinem ganzen Leben.

Die Würste platzten im Minutentakt, heißes Fett spritzte mir ins Gesicht. Ich fluchte jetzt doch halblaut vor mich hin, packte die unförmigen, leicht angekokelten Fleischbrätmonster in die Warmhalteschale und reichte sie wortlos John, der sie gleich der wartenden Schlange präsentierte: »Wow, das nenn ich doch mal eine Wörst!«, bewarb er die armseligen Krüppel. Ich konnte nicht hinsehen, so sehr schämte ich mich.

Als sich tatsächlich Interesse regte, winkte John mich heran, weil ich mal wieder alles erklären musste. Mein Akzent ist im Bratwurst-Geschäft nämlich der Renner. Endlich mal. Einerseits freute mich die Aufmerksamkeit der Kunden, andererseits tat mir vom vielen Reden schon der Hals weh. Jeder, aber auch jeder Kunde ließ sich unser Sortiment erklären und was genau sich hinter den einzelnen Spezialitäten verbarg. Was muss man sich unter einer Currywurst vorstellen? Schmeckt die etwa wie ein indisches Gericht? Was ist der Unterschied zwischen einer Brat- und einer Weißwurst? Und was um Gottes willen ist eine Krakauer, und gehört Polen nun doch wieder zu Deutschland? Was ist bloß in unserer eigenen Wurstkreation, der »Grillmeister«, drin? Fettgehalt? Glutenfrei? Wie scharf ist die? Kann ein Australier die so ohne weiteres zu sich nehmen? Ich fand das alles ein bisschen viel und hatte nicht immer eine Antwort parat.

Einmal schossen mir die Tränen in die Augen, als eine ältere Dame wissen wollte, ob wir Deutsche immer noch meinten, am deutschen Wesen sollte die Welt genesen? Bloß weil ich ihr anstatt des australischen Standard-Ketchups mal deutschen Senf empfehlen wollte. War das alles noch ehrliche Neugier oder doch eher kleinliche Skepsis? Ich wurde ungeduldig – keine gute Eigenschaft, um ein neues Business zu etablieren.

Der Kunde ist und bleibt König, versuchte ich mir einzureden, selbst wenn ich von der ganzen Laberei noch Lippenkrebs kriegen würde. Es half nicht, mein Kamm schwoll munter weiter: Dafür, dass die Australier selbst keine gescheite Wurst machen können, waren sie ganz schön spitzfindig mit ihrer Fragerei. Hatten die eigentlich schon mal ihre eigenen Produkte probiert? Ich wollte keinen kulturellen Hochmut an den Tag legen, aber was Australier in aller Regel so als Würstchen verkaufen, würde ich guten Gewissens nur meinem Hund anbieten. Und danach würde ich ihn sicherheitshalber noch eine ganze Weile beobachten. Also, wenn hier jemand irgendwen vergiften wollte, dann doch wohl …

Nicht, dass Sie jetzt denken, ich würde die Australier nicht mögen. Das stimmt nämlich überhaupt nicht, und normalerweise rede ich auch nicht so daher. Ehrlich. Ich mag sie, sehr sogar. Sie sind zugänglich, freundlich und hilfsbereit. Nur von Würstchen verstehen sie nicht viel. Und zu diesem Zeitpunkt war ich einfach gestresst, wir befanden uns schließlich noch ganz am Anfang unseres Wurst-Abenteuers, ich fühlte mich unsicher und überfordert. Und ich musste unbedingt wieder runterkommen von meinem Anti-Aussie-Trip, wenn ich diesen und die anderen Tage überstehen wollte. Als John bemerkte, was mit mir los war, scheuchte er mich davon: »Los, mach mal ’ne Pause, luvvie. Ich krieg das schon hin.«

John ist der Beste.

Es war Anfang Januar, und in meiner neuen Heimat Australien hatten die Sommerferien begonnen. Das 30 000-Seelen-Städtchen Warrnambool hatte sich für den bescheidenen Ansturm von Urlaubern sommerfrisch herausgeputzt: Die Strände waren am Morgen per Traktor von Algen befreit worden, der Rasen um den See war frisch gemäht, und zur Unterhaltung hatte die Stadt dieses Jahr erstmals einen »Erlebnismarkt« aus dem Boden gestampft, auf dem unter anderem auch unsere Würstchen feilgeboten wurden.

Ich stieg auf den kleinen Hügel hinauf, von wo aus man den Markt gut überblicken konnte, und setzte mich ins Gras. Alles schien perfekt, doch ich konnte meine Nervosität nicht abschütteln. Plötzlich nagten auch wieder die altbekannten Zweifel an mir: Musste ich mich so Hals über Kopf in das Abenteuer Imbissbude stürzen? Was wäre, wenn kein einziger Australier von unserer Wurst zu begeistern war? Und überhaupt, war das wirklich das Richtige, um in meiner neuen Heimat Australien beruflich Fuß zu fassen?

Ich war 36 gewesen, als ich vor fünf Jahren in Windeseile nach Australien ausgewandert war. Ich hatte dort im Oktober mit einer Freundin Urlaub gemacht, und ein halbes Jahr später zog ich bereits um. Seither lebe ich am anderen Ende der Welt. Wenn mir damals einer erzählt hätte, ich würde eines Mannes wegen einmal Bratwürstchen in Australien verkaufen, ich hätte ihn ausgelacht.

Ich schloss die Augen. Rotes Licht zuckte hinter meinen Lidern. Ich konnte mich nur zu gut an diese Reise auf die Südhalbkugel der Erde erinnern, die fast alles, was ich bislang war und tat, auf den Kopf stellen sollte …

1. Eine Reise nach Australien

Es war sieben Uhr an diesem schwülen Oktobermorgen des Jahres 2000, und wir befanden uns in Cairns, den australischen Tropen. Draußen hatte es deutlich über 30 Grad, und es schüttete, als hätte der Herrgott den Englein mal zeigen wollen, wie man eine Himmelsschleuse öffnet.

»Na, dann wollen wir mal. Mal sehen, ob ich mich noch an alles erinnern kann.«

Anja saß hinter dem Steuer und gab sachte Gas. Wir hätten auch zu Fuß gehen können, denn bei der Tiefe der Pfützen hätten wir eigentlich ein Amphibienfahrzeug gebraucht. Und wir saßen in einem Wagen, der noch nicht einmal Allradantrieb hatte. Immerhin funktionierte die Klimaanlage.

Anja war schon einmal in Australien gewesen, zusammen mit ihrem damaligen Freund, der in Sydney aufgewachsen war. Damit hatte sich Anja zur Australienspezialistin qualifiziert. Sie bestimmte, was wir auf diesem Trip unbedingt se-hen mussten, und ich buchte die entsprechenden Flüge und Autos.

Anja wollte sich auf die Ostküste beschränken. Einmal vom Norden runter Richtung Süden, von Cairns nach Adelaide – über Sydney, Melbourne und die Great Ocean Road. Das australische Outback oder gar der berühmte Ayers Rock im Roten Zentrum waren im Reiseplan nicht vorgesehen. Mir war das recht, denn ich war müde. Zu müde, um Anjas Planung eigene Ideen entgegenzusetzen. Und warum auch? Ich kannte ja noch gar nichts von diesem riesigen Kontinent. Was auch immer ich also in diesen vier Wochen zu sehen bekommen sollte: Es würde Neuland sein.

Dieses Jahr hatte mich an so einigen Entscheidungen in meinem Leben zweifeln lassen, ganz besonders aber an meinem Job. Eine Auszeit ganz weit weg kam mir da wie gerufen, als Anja im Sommer von Australien geschwärmt hatte. Mehr noch. Ich war Feuer und Flamme, denn ans Great Barrier Reef wollte ich schon längst. Und solange das Riff Teil unserer Reiseroute war, war ich happy. Ich wollte doch nur eins: abtauchen.

Vor uns zeichnete sich durch den Nebel hindurch eine sanft geschwungene, üppig grüne Hügelkette ab, an deren Fuß sich ein Zuckerrohrfeld ans andere schmiegte. Mit ein bisschen Sonne hätte die Szenerie sicherlich genau die tropische Kulisse abgegeben, die ich mir erwartet hatte. Aber so im dichten Regen hatte sich wohl noch der flatterhafteste Vogel verkrochen.

In der Hoffnung, die Kakadus wenigstens hören zu können, kurbelte ich das Fenster herunter, um zu lauschen. Sofort flutete eine Welle feuchtwarmer Luft ins Wageninnere. Zu hören war leider nichts, nur das monotone Geräusch von Autoreifen, die über den nassen Asphalt glitschten. Ein Geräusch, das ich nur zu gut aus Deutschland kannte. Ich seufzte und kurbelte die Scheibe wieder hoch. Und das sollte nun, zumindest finanziell gesehen, der Urlaub meines Lebens werden?

Als Anja im Sommer den Trip vorgeschlagen hatte, steckte ich mitten in der schönsten Sinnkrise. Wahrscheinlich wäre ich auch begeistert nach Kirgistan geflogen, ach was: gewandert. Ich hatte gerade eine Beziehung hinter mir, von der ich sowieso nie wirklich überzeugt gewesen war. Tatsächlich ärgerte ich mich darüber, dass ich nicht schon früher den Mut aufgebracht hatte, diese für beide Seiten unglückliche Liaison zu beenden. Als ich mich endlich zu diesem überfälligen Schritt aufraffen konnte, war ich zu meinem Erstaunen weder besonders erleichtert, noch blickte ich hoffnungsfroh in die Zukunft. Ich war einfach nur down. Ich schleppte mich täglich zur Arbeit, saß meine Zeit im einsamen Büro ab, bis ich meinen traurigen Körper abends endlich wieder nach Hause tragen durfte. Ein Sommer wie Blei, und es gab nichts, was mich in diesen Monaten aufmuntern konnte: nicht die schönen Sommertage oder meine neu gewonnene Freiheit und auch nicht meine Freunde. Ich saß lieber in meiner dunklen Bude und hing bei dumpfer Musik düsteren Gedanken nach, als im Biergarten die Jahreszeit zu genießen.

Heute würde ich sagen, dass ich depressiv war. Doch im Gegensatz zu einer klinischen Depression, die ihre Opfer wohl aus heiterem Himmel befällt, hatte ich so meine Gründe für mein umwölktes Gemüt. Fand ich jedenfalls. Ich war mal wieder ohne Freund, und mein Job machte mir nicht nur keinen Spaß: Er quälte mich. Dabei hätte ich doch wenigstens mit diesem Teil meines Lebens zufrieden sein können. Ich war Redakteurin in der Entwicklungsabteilung einer Fernsehproduktionsfirma und verdiente nicht schlecht. Trotzdem hatte ich es geschafft, Schulden anzuhäufen.

Doch das ist ein anderes Thema, die eigentliche Sache war die: Ich war in meinem Beruf unglaublich erfolglos. Meine Aufgabe war es, neue Sendungen zu entwickeln. Das war der eher leichte Teil. Der schwere war, die Fernsehsender von diesen neuen Programmideen zu begeistern. Nach einem halben Jahr in meinem Job saß ich auf einem Stapel brandheißer TV-Sensationen, die nie stattfinden würden. Nicht, dass meine Konzepte schlecht gewesen wären. Das fand ich noch nicht mal. Nein, es war eher so, dass die Sender kein Geld ausgeben wollten, und wenn sie es doch mussten, dann nur mit dem kleinstmöglichen Risiko. Diese Haltung stürzte nicht nur mich, sondern einen ganzen Berufszweig in die Krise. Das Einzige, was ich und meine Kollegen in den anderen Fernsehfirmen noch entwickeln durften, waren billige oder bestenfalls originalgetreue Kopien im Ausland erfolgreicher Sendungen. Somit war mein Job überflüssig. Ich arbeitete bei vollem Bewusstsein nur noch für den Rundordner.

Kein Wunder, dass ich frustriert war. Gehalt hin, Gehalt her – meine geistige Gesundheit war angezählt, und da half es auch nicht, dass ich nur für meine tägliche Anwesenheit in der Firma bezahlt wurde. Genauso gut hätte ich meinen Hund ins Büro schicken können, nur hatte ich keinen. Ein Luxusproblem, sicher. Doch über kurz oder lang würde ich Nichtsnutz gefeuert werden. Das war so sicher wie das Amen in der Kirche.

So war das also mit meinem Sommer der Niedergeschlagenheit, und so erklärt sich meine spontane Begeisterung, als Anja mir Australien als Reiseziel schmackhaft machen wollte. Wie gesagt, sie hätte sich gar nicht großartig bemühen müssen. In Gedanken war ich längst weg.

»Ich weiß auch nicht mehr, wo dieser tolle Strand genau war. Da müssen wir jetzt einfach durchhalten«, verteidigte sich Anja, als wir uns zwei Stunden später den dritten Stadtstrand von Cairns anschauten. Dabei hatte ich nur kurz gefragt, wann sie das letzte Mal hier war.

»Der war ganz sicher irgendwo zwischen hier und Port Douglas, und das ist nicht weit. Genieß die kleine Tour doch. Wir sind im Urlaub!«

Wir legten an einem Kiosk eine Pause ein. Ich trank eine Cola und blickte trübsinnig auf den schmalen Sandstreifen. Das Meer klatschte schmutzig übers verlassene Ufer. Anja rauchte und blätterte in unserem Lonely Planet Australien. Richtig schön war das hier nicht, aber ich verkniff mir einen Kommentar. Immerhin ging es mir jetzt besser, und ich öffnete die Stange Zigaretten, die ich im Duty Free erworben hatte. Ich nahm mir vor, an meiner Laune zu arbeiten. Keinesfalls wollte ich die Spaßbremse in unserem Urlaub sein, den ich mir finanziell eigentlich gar nicht leisten konnte. Aber was soll’s? Man lebt nur einmal. Also raus aus dem Tal der Übelkrähen! Notfalls wollte ich mich zu guter Laune zwingen.

Auf dem Weg nach Palm Cove brach plötzlich die Sonne zwischen der dampfenden Dunstdecke hervor, und mit einem Schlag veränderte sich die Stimmung. Als hätte allein mein Entschluss zur guten Laune einen Schalter in der Natur umgelegt. Und dann bogen wir in die Strandpromenade ein.

»Das isses, das isses!« Anja freute sich wie eine Schneekönigin, und auch ich verzog meine Mundwinkel zu einem breiten Grinsen. Das waren die Tropen wie aus dem Bilderbuch! Und noch dazu in der Edelvariante: An den geschmackvollen Fassaden der Resorts konnte man auf den ersten Blick erkennen, dass wir nicht im Backpacker-Himmel gelandet waren. Aber da wollten wir auch gar nicht hin, aus dem Alter und der Armut waren wir raus – zumindest mental gesehen. Daher entschieden wir uns für das kleine Familienhotel, das mit seiner reichlich verschnörkelten Fassade aus dem Rahmen der Konkurrenz fiel. Ich fühlte mich ein wenig wie eine Statistin in »Der König und ich«. Das Zimmer war erschwinglich, die Bar gut bestückt und das Beste: Die Frühstücksterrasse hatte Meerblick. Und davon konnten wir nicht genug kriegen. Weißer Strand, so weit das Auge schauen konnte. Davor wiegten sich erhabene Palmen in der lauen Brise und setzten einen hübschen farblichen Akzent gegen das frische Blau des Südpazifiks. Ab und zu blitzte auf dem Wasser ein nasses Segel in der Sonne.

Unsere Tage in Palm Cove und dem nahe gelegenen Port Douglas, urteilten wir, musste der Himmel erfunden haben. Nach dem Frühstück überquerten wir die kleine Straße zum Strand, wo die Hauptaufgabe des Tages darin bestand, ein geeignetes Plätzchen für unsere Badetücher zu finden. Es gab Möglichkeiten bis zum Horizont und keine einzige bescheuerte Mietliege dazwischen, denn der Strand gehörte hier noch jedermann. Freie Sicht für alle! Das nannte ich mal Demokratie. Anja bewegte sich nur vom Handtuch weg, wenn wir was essen gingen, während ich die meiste Zeit des Tages auf dem Rücken im Meer trieb.

Um den Honeymoonern im Hotelrestaurant aus dem Weg zu gehen, hatten wir uns eines Abends das Wild Ginger ausgeguckt. Zunächst aber machten wir uns schnurstracks auf den Weg zum bottle shop, wo wir eine Flasche Pinot Noir erstanden. Nebenbei erklärte mir Anja geduldig das australische Prinzip des Byo, was Bring your own heißt. Selbst ausgeschrieben ist Byo noch eine Abkürzung, denn was man selbst mitzubringen hat, bleibt unerwähnt. Jeder außer mir weiß natürlich, dass Alkohol gemeint ist.

»Du bringst also deinen Wein mit und gibst ihn bei der Bedienung ab. Das Restaurant berechnet für das Servieren und den Gebrauch der Gläser eine corkage, also eine Korkengebühr«, dozierte Anja.

Als wir endlich an unserem Tisch angekommen waren, hatte Anja bereits die Lage gecheckt: »Guck mal, der da drüben. Wie findest du den denn?«, Anja wies mit ihrem Kinn nach links.

In Gedanken noch mit dem Wein-Thema beschäftigt, sah ich kurz hoch.

»Was soll mit dem denn sein?«

Am Tisch schräg vor uns sah ich den Rücken und das Halbprofil eines Mannes, der alleine zu Abend aß. Wir saßen draußen, und abgesehen vom schwachen Kerzenschein war es viel zu dunkel, um mehr sagen zu können. Ich zuckte mit den Schultern und vertiefte mich in die Karte.

»Der hat so was Topmanagermäßiges, was Supersouveränes. Findest du nicht?«

Woraus Anja dies schloss, wusste ich nicht. Dann klingelte das Handy des Topmanagers. Er ging vor dem Restaurant auf und ab, während er telefonierte. Dabei lachte er ein paarmal laut. Wahrscheinlich angeschickert, dachte ich.

Wir beide schauten jetzt ziemlich ungeniert in seine Richtung.

»Ein bisschen zu alt vielleicht, aber groß. Gute Schultern.«

Ich nickte. Soweit ich es erkennen konnte, machte der Typ in Shorts und kariertem Hemd durchaus eine gute Figur. Na und?

Ich zwang mich, wegzuschauen und mich auf die Auswahl des Essens zu konzentrieren. In den letzten zwei Tagen war Anja und mir der Gesprächsstoff ausgegangen. Wir kannten uns seit dem fünften Schuljahr, und mit Unterbrechungen hatten wir seither den Kontakt gehalten. Tatsache war: Wir waren bestens informiert, was die jeweils andere anbelangte. Über unsere letzten Männer und die aktuelle Joblage hatten wir uns mehr als nötig ausgetauscht. Jetzt musste was Neues her. Dringend. Am besten natürlich ein Mann oder besser noch zwei. Ich meine natürlich einen für Anja, einen für mich. Aber so verzweifelt einen Mann anzustarren, nur weil der alleine am Tisch saß? Das ging dann doch zu weit.

Der nächste Tag sah aus wie alle anderen zuvor, seit wir in Australien waren: makellos und perfekt. Langsam konnte ich verstehen, wie man selbst unter himmlischen Daseinsbedingungen auf dumme Gedanken kommen konnte. Zu viel Harmonie und Schönheit erträgt der Mensch wohl schlecht. Nicht, dass ich mir nun der Aufregung halber eine Knarre besorgen wollte, aber ich gebe zu: Schön langsam wurde es mir ein bisschen öde, und das war gar nicht gut, wollte ich mein neuerdings sonniges Gemüt bewahren.

Vielleicht sollten wir weiterziehen. Blöd war nur, dass der Flug nach Sydney fest gebucht war. Zu viel Nachdenken wollte ich aber nun auch wieder nicht – ich war ja schließlich im Urlaub –, und ein Blick auf Anja sagte mir, dass sie noch an der erwünschten Nuance ihres Brauntons arbeitete. Sie hatte sich seit geschlagenen zwei Stunden nicht gerührt.

Ich schlug mein Buch auf und klappte es gleich wieder zu. Das war das erste und letzte Mal, dass ich mir einen Fantasy-Roman hatte aufschwatzen lassen.

Trolle, halbnackte Amazonen und Prinzen mit Wunderschwertern konnten mir auf ewig gestohlen bleiben. Außerdem hatte ich die Karte im Anhang längst verloren, ohne die ich nun nie erfahren würde, wie sich die schleimigen Orxos einen Tunnel durch ganz Usurpia lecken konnten. Geologisch war das fast unmöglich – wegen der eigentlich unzerstörbaren Somorquarze, die im Weg lagen. Aber es war eben nur fast unmöglich, und um das zu verstehen, brauchte man eben diese Karte. Ich beschloss, in der nächstbesten Bar ein Bier trinken zu gehen.

Weil ich sonst ja nichts zu tun hatte, blieb ich den ganzen Nachmittag in der Bar und unterhielt mich mit dem supersüßen Kellner. Zwar hatte ich gleich gemerkt, dass der schwul war – ich kam ja aus Köln. Trotzdem waren die paar Tequila, die ich ihm ausgegeben hatte, ihr Geld wert, denn er reservierte uns für den Abend den besten Tisch des Hauses.

Als wir um Punkt acht Uhr Platz genommen hatten, kümmerte Anja das allerdings wenig. Ihr Kopf war seit geraumer Zeit hinter der Speisekarte verschwunden. Der goldige Jim schenkte uns vom mitgebrachten Shiraz ein.

»Was darf’s denn sein?«, fragte er mit seinem bezaubernden Lächeln und zückte den Block.

»Spaghetti puttanesca. Keine Vorspeise, danke«, hörte ich die Speisekarte sagen, bevor sie zuschnappte und auf dem Tisch landete.

Ich rollte mit den Augen. Anja war stinksauer, und wenn sie so drauf war, gab’s daran nichts zu rütteln. Sie würde erst mit dem Geschmolle aufhören, wenn mir die Lust auf alles, wirklich alles in dieser Welt vergangen war. Kein Mensch konnte besser mies gelaunt sein als Anja. Selbst ich nicht. Na, wunderbar! Ich nahm einen großen Schluck. Wider besseres Wissen versuchte ich, gut Wetter zu machen: »Wir können das ganze Restaurant überblicken. Ist das nicht toll?«

Unter weniger launischen Umständen wäre das sogar mehr als toll gewesen. Wir hätten uns nämlich prächtig amüsieren können, indem wir Tisch für Tisch unter die Lupe nahmen, um mal ordentlich abzulästern. Was man halt so tut, wenn man sich nichts zu sagen hat.

Oder man sagt eben nichts. So wie jetzt. Auch gut. Ich hatte mir trotzdem die Knoblauchgarnelen als Vorspeise bestellt, auch wenn das meine stille Leidenszeit verlängerte. Die Alternative war, mit Anja im Kingsize-Bett zu liegen, wo wir uns stumm über die Wahl des TV-Programms hätten verständigen müssen. Dann saß ich doch lieber hier und guckte dumm in der Gegend herum.

Trotzdem hatte ich mir nichts vorzuwerfen. Ja, stimmt, ich hatte sie schlafend allein am Strand liegen lassen samt ihrer Tasche mit Portemonnaie. Um mir einen zu zwitschern. Na gut, Asche auf mein Haupt! So ist das eben mit langjährigen Freundschaften. Wir stritten uns blendend auch ohne Worte. Ich wollte nachschenken, doch Anja hielt ihre Hand übers Glas und sah mich streng an. »Guck mal, Anjalein, der Topmanager ist wieder da!« Völlig anstandsfrei zeigte ich mit dem Finger auf den breiten Rücken vor mir.

Der Manager hatte sich eine in braunem Papier eingewickelte Flasche mitgebracht und bekam gerade von Jim einen Platz zugewiesen, dieses Mal uns zugewandt. Der Manager trug eine Brille, die er zum Studium der Speisekarte absetzte. Ein offenes, intelligentes Gesicht. Nicht, dass ich mich auf das Urteil des ersten Blicks verlassen würde. Ich möchte nicht wissen, wie viele Serienkiller einen liebenswürdigen Eindruck machen. Man kennt das ja: »Der war doch immer so hilfsbereit, unser Nachbar. Sehr ruhig, sehr angenehm. Hat immer für uns Schnee geschippt, wenn wir weg waren. Und der soll nun wirklich mit derselben Schneeschippe ein Dutzend Anhalter erschlagen haben?«

Jedenfalls sah der Manager sehr nett aus. Anjas Gesicht hellte sich plötzlich auf. »Holla, schau mal, mit wem der Manager da redet! Auch nicht von hässlichen Eltern.«

Anja vergaß augenblicklich ihre schlechte Stimmung und reckte sich interessiert in Richtung der beiden Männer. »Sehr viel jünger als der Manager. Ganz anderer Typ«, analysierte sie, ohne den Blick von den zwei Herren abzuwenden.

»Berufssportler vielleicht?« Anja unterhielt sich jetzt angeregt mit sich selbst.

»Wenn ja, dann sicherlich Teamsportler, so aufgeschlossen, wie der ist.«

Der vermeintliche Teamsportler schüttelte dem Topmanager gerade die Hand, dann setzte er sich zu ihm. Anja bestellte nun doch noch schnell ein paar gratinierte Jakobsmuscheln als Vorspeise. Diesen Ausblick wollten wir beide nicht vorschnell aufgeben.

Das Abendessen entpuppte sich als nicht unspannend. Während wir unsere drei Gänge vertilgten, schielten wir immer wieder zu den beiden Männern hinüber, in der Hoffnung, von ihnen ebenfalls wahrgenommen zu werden.

Dass wir die beiden später am Abend dann in der von Jim empfohlenen Cocktailbar wiedersehen würden, war leicht zu erraten, denn Port Douglas ist sehr übersichtlich. Als die beiden endlich auftauchten, stieß mir Anja gleich die Ellbogen in die Rippen. Sie steuerten auf einen Stehtisch zu, dabei wäre neben uns an der Theke durchaus noch genügend Platz gewesen. Überhaupt unterhielten sich die beiden so angeregt miteinander, dass sie nicht viel um sich herum wahrzunehmen schienen. Die werden doch nicht etwa …? Nein, sagte ich mir. Die nicht. Darauf hätte ich einen Eid geschworen.

Wir nippten an unserem Gin Tonic und schauten verstohlen rüber. Nach einer Weile gaben wir unsere Diskretion auf und fingen an zu glotzen. Und wenig später waren wir fast so weit, dass wir mit unseren Streichhölzern nach ihnen geworfen hätten. Eine Ewigkeit später trottete der Sportler zu unserem Platz und gab uns Feuer. Er winkte den Manager rüber, so als wäre die Luft rein. Wir schüttelten Hände und stellten uns vor. John, der Manager, und Richard, der Sportler. Jetzt stellte sich auch heraus, dass Anja mit dem Manager nicht so falsch gelegen hatte. Nur das »Top« entsprach nicht ganz der Wahrheit.

John hatte Sozialarbeit studiert und war nun Geschäftsführer einer kleineren Nichtregierungsorganisation, die sich um die Rehabilitation psychisch Kranker kümmerte. Bei Richard, mit seinem glatt rasierten Schädel und den feurigen Augen, hatte sie sich komplett vertan. Erst verstand ich nur »Versicherungsvertreter«, aber Anja, die nüchterner war, korrigierte mich.

»Der ist Versicherer im Schiffswesen, große Bottiche, Containerschiffe und so. Keine kleine Sache.«

Manchmal glaube ich, Anja hält mich echt für blöd. Dabei bin ich nur nicht so versessen aufs Beruferaten wie sie. Der Abend wurde dann doch noch sehr nett, und nach einer Weile wechselten wir in die Iron Bar, die mit ihrem Outbackinterieur auf bodenständig machte: grobes Holz, Wellblech und viel Bier. Das kam auch bei uns gut an. Das Krötenrennen, das die Bar fast jeden Abend veranstaltete, hatten wir verpasst, worüber aber keiner richtig traurig war, denn wir unterhielten uns auch so mehr als prächtig. Einige Bier später küsste ich Richard oder er mich. Wer weiß das schon noch so genau?

John hatte für die nächsten zwei Tage eine Tour in den Daintree-Nationalpark gebucht und war damit erst mal weg vom Fenster. Anja und ich hatten den Regenwald bereits auf eigene Faust erkundet, und so blieben wir in Port Douglas. Wir beschlossen, uns zusammen mit Richard in Cairns einen schönen Tag zu machen.

Ich wusste nicht recht, was ich von Richard halten sollte, und hielt mich ein wenig zurück. Für meinen Geschmack redete er zu schnell, außerdem konnte er kaum ruhig auf einem Stuhl sitzen, er war hibbelig wie Zappelphilipp. Waren da vielleicht Drogen im Spiel? Und als ich feststellen musste, dass ihm das Geknutsche nicht mehr reichte, fingen meine Alarmglocken zu schrillen an.

Auch Anja richtete vorsichtshalber ein warnendes Wort an mich: »Der Typ will dich nur abschleppen, das sieht doch ein Blinder mit dem Krückstock. Mach das bloß nicht!«

Gegen Abschleppen hätte ich im Grunde gar nichts einzuwenden gehabt. Ich war im Urlaub, ich war Single. Trotzdem gab ich Anja recht. Richard war für eine aufregende Nacht nicht der Richtige, er war mir ein klein wenig unheimlich. Schließlich sollte sich das Thema Richard von selbst erledigen, doch zuvor musste ich noch eine Demütigung einstecken.

Als wir am übernächsten Tag zum Strand hinuntermarschierten, fiel mein Blick auf ein knutschendes Pärchen, das sich im Sand wälzte. Moment mal, das war doch Richard! Gestern hatte ich den lieben langen Tag nichts von ihm gehört, da er mit Freunden aus Melbourne unterwegs gewesen war. Aha, das waren also diese Freunde! Es hätte mir egal sein können, trotzdem spürte ich Richards Missachtung wie einen Fausthieb in der Magengrube. Ich senkte den Blick und versuchte, so schnell wie möglich an ihm und seiner langmähnigen Blondine vorbeizukommen. Die beiden waren paniert wie Schnitzel, und so eng umschlungen sahen sie aus wie ein überdimensionales Cordon bleu. Am liebsten hätte ich mir wie ein Kind die Augen zugehalten und wäre einfach losgerannt.

Nachdem ich mich von der Situation einigermaßen erholt hatte, fiel mir auf, dass Richard ein ausgemachtes Riesenarschloch war. Insgeheim aber beneidete ich ihn. Er wollte einfach seinen Spaß, auf große Gefühle konnte er verzichten. In dieser Hinsicht können wir Frauen doch noch immer von Männern wie Richard lernen. Oder besser nicht? Tja, das ist wahrscheinlich schon eine Frage zu viel. Wer blinzelt, verliert. Richard war, da bin ich mir noch heute sicher, von allen Zweifeln unangekratzt.

Jedenfalls war der Versicherungsheini von diesem Zeitpunkt an so was von abgehakt. Das Problem: Wir hatten noch zwei volle Tage in Port Douglas, im klitzekleinen Port Dou-glas, wo man sich ständig vor die Füße läuft. Prima. Wir waren nämlich vom noch kleineren Palm Cove umgezogen, weil wir die kuhäugigen Liebespaare dort nicht mehr ertragen konnten. Sollte mein Urlaub jetzt etwa darin bestehen, einem Typen aus dem Weg zu gehen? Ich dachte nach. Aktivitäten mussten her, die mich a) vom Strand fernhielten, b) mich von Richard ablenkten und c) so kurzweilig waren, dass ich gar nicht merkte, wie die Zeit verflog.

Zum Glück wurde Anja gerade von ihrem laut knurrenden Magen aus dem Bräunungsschlaf gerissen: »Ist schon wieder Mittag?«

Das war eine gute Idee, fand ich, bloß weg vom Strand! Während ich mir bereits den Sand von den Waden klopfte, sah Anja sich noch verschlafen um.

»John ist wieder da.«

Ich fiel fast vornüber. John ging gemächlich den Strand entlang und war jetzt auf gleicher Höhe mit dem Cordon bleu. Geh weiter, mach schon! Meine Zaubersprüche blieben wirkungslos. John hielt an und plauderte mit dem Schnitzel. Scheiße, scheiße, scheiße! Jetzt hatte auch Anja begriffen, was hier gespielt wurde: »Ist das nicht dein Richard, mit dem John da redet? Und wen hält Richard denn da im Arm?«

Ich wurde rot wie eine Tomate. Das Schlimmste war, dass Anja nun John mit dem Badetuch zuwinkte, als würde sie einem Jumbo beim Einparken helfen. »Hier sind wir, juhuuuuu!«

Ich schüttelte resigniert den Kopf. Es gab nichts, was ich jetzt noch hätte unternehmen können, um die Situation zu retten.

Wenn ich einen Wunsch freigehabt hätte, dann diesen: Ich wollte augenblicklich im Treibsand verschwinden und erst am anderen, mir bekannten Ende der Welt wieder auftauchen. Unnötig zu erwähnen, dass mir dieser Wunsch nicht erfüllt wurde. Immerhin hatte ich in Anjas und Johns Urlaub für den nötigen Schwung gesorgt. Die beiden waren ausgesprochen heiter und vergnügt. Da wollte ich nicht der Spielverderber sein, so dass wir uns für den Abend verabredeten.

Gottlob konnte ich die zwei mit meiner plötzlichen Abenteuerlaune anstecken. Ich buchte mit John einen Tauchausflug und für uns alle drei das Wildwasser-Rafting am darauffolgenden Tag. Für den Rest unseres Aufenthalts in Port Douglas war ich also versorgt. Nun konnte Aufreißer-Richard von mir aus den ganzen Tag über nichts anderes tun, als wie ein Gockel die Macrossan rauf und runter zu stolzieren. Andere Mütter haben auch hübsche Söhne, da musste ich gar nicht lange Ausschau halten.

John hatte eine angenehme Stimme, die zufriedene Gelassenheit ausstrahlte. Er wirkte einfach, als ruhe er in sich selbst. Das gefiel mir. Und auch, dass er auf Anjas manchmal doch sehr besserwisserische Blafferei gelassen reagierte. John sprach gerade von den australischen Alpen, wo man im Winter sogar Ski fahren konnte.

»Ach ja?«, schmunzelte Anja. »Wie hoch sind denn so eure, äh, Alpen?«

»So um die 1 500 Meter«, meinte John.

Anja prustete los: »Alpen nennt ihr das, Alpen?«

Sie kriegte sich kaum noch ein. John lächelte und schaute sie freundlich an. Anja triumphierte, als hätte sie das Matterhorn höchstpersönlich aufgetürmt.

Später am Abend erzählte uns John von den politischen Verhältnissen in Australien. Ich hörte zwar nicht zum ersten Mal von der sogenannten stolen generation, der gestohlenen Generation. Doch alles, was ich bislang wusste, speiste sich aus den Protesten anlässlich der Olympischen Spiele, die unmittelbar vor unserer Reise in Sydney stattgefunden hatten. Viele Australier gaben den Demonstranten recht: Es war Zeit, offiziell »sorry« zu sagen und sich bei den Ureinwohnern für das ihnen zugefügte Leid zu entschuldigen. Doch die konservative Regierung unter John Howard blieb stur. Ganz vorne in den Protestreihen mischte damals Peter Garrett mit, der Sänger von Midnight Oil. Heute ist er im Kabinett von Kevin Rudds Labour Party, und Rudd hat längst um Verzeihung gebeten. Australien atmete erleichtert auf.

Aber worum ging es eigentlich genau bei diesem »sorry«? John konnte mir das erklären. Zwischen 1918 und 1970 hatte die australische Regierung fast 100 000 Aborigine-Kinder ihren Eltern gewaltsam entrissen. Die Verantwortlichen brachten die Kinder entweder in Missionsstationen oder bei weißen Pflegeeltern unter. Den Kindern erzählte man oft, ihre Eltern seien gestorben. Eine Flucht wurde den Kindern unmöglich gemacht, da man sie so weit wie möglich von der Heimat entfernt unterbrachte. Die Lebensbedingungen waren rauh, und viele dieser Kinder wurden sexuell missbraucht und körperlich misshandelt. Es gibt einen empfehlenswerten Film, der diese Zeit in bewegende Bilder umsetzt. Long Walk Home erzählt die wahre Geschichte dreier Kinder und deren abenteuerliche Flucht von einer Missionsstation.

Ich war mir nicht sicher, ob ich alles richtig verstanden hatte. Mein Englisch war zwar nicht schlecht und durch viele Reisen ganz gut trainiert, aber tiefer gehenden Diskussionen fühlte ich mich in der Fremdsprache nicht gewachsen. Ich fand es anstrengend, bei den Details nicht den Faden zu verlieren, und so war ich schließlich doch ganz froh, dass das Gespräch später in der Iron Bar in etwas lockerere Bahnen gelenkt wurde.

John unterhielt uns nun mit Geschichten von Monty Python, der berühmten englischen Komikertruppe. Wir wussten, um was es ging, denn Monty Python’s Flying Circus kannten wir auch. Wir brauchten John nur ein Stichwort aus dem Sketchprogramm vor die Füße werfen, und schon legte er los. Die Stimmung hätte an diesem Abend kaum besser sein können, und weil alles so schön war oder aber einfach nur so: John und ich füßelten plötzlich miteinander. Irgendwann war das Bier alle, und John musste den Fußplatz aufgeben, um Nachschub zu holen. Ich folgte ihm, und als er mit den Getränken zurückkam, fing ich ihn ab und küsste ihn. Sagt er. Ich konnte mich daran am nächsten Morgen nicht erinnern.

Was hätte ich darum gegeben, das Tauchen abzusagen! Ich hatte einen Schädel von hier bis Panama – mindestens. Schlimmer war allerdings, dass mir mal wieder schlecht war. Der Gedanke an eine mehrstündige Bootstour war alles andere als verlockend. Ich war kurz davor, John anzurufen, bis mir einfiel, dass er weder meine noch ich seine Nummer hatte. Schöner Mist. Ich stellte den Wecker aus, nachdem Anja mich noch halb im Schlaf anraunzte. Vorsichtig stand ich auf. Ich versuchte, mir selber gut zuzureden, es würde mir bestimmt schlagartig gutgehen, sobald ich erst mal ins Meer gesprungen war. Ich packte meine Tauchbrille und die Flossen in die Tasche und schlurfte los.

Wir waren am Bootsanleger verabredet. John winkte mir schon von weitem munter zu. Hoffentlich war der nicht so frisch, wie er tat. Wir hatten doch alle getrunken, und zwar nicht zu knapp. Wieso wedelte er dann auf dem ganzen Weg zum Boot um mich herum wie ein junger Hund? Während ich noch über seinen Enthusiasmus nachgrübelte, spürte ich, wie er einen Arm um meine Schultern legte. Hilfe! Ich wusste zwar nicht, was hier los war, aber es schien mir auf alle Fälle klug, »Husch, husch ins Körbchen« zu signalisieren. Am liebsten natürlich wortlos, denn so ein Gespräch konnte ich heute schon gleich gar nicht führen. Ich hatte noch nicht mal gefrühstückt. Gottlob verstand John. Als ich meinen Rücken versteifte und den Blickkontakt mied, ließ er langsam den Arm sinken. Uffz! Trotzdem fühlte ich mich jetzt noch mieser, besonders weil er eben was von einem »nice kiss at the bar« genuschelt hatte. Kuss? Ein peinliches Gefühl bohrte sich wie ein giftiger Pfeil durch meine Bauchdecke und blieb dort stecken. Herrje! Hatten wir uns etwa geküsst? Ich glaubte das nicht. Oder doch? Mann, mann, mann … Es war wirklich an der Zeit, diese Krise, in der ich mich seit dem Sommer befand, zu überwinden. Und zwar mit Anstand.

John wagte zwischen den Tauchgängen immer wieder mal eine kleine Annäherung, aber im Grunde war meine Botschaft angekommen. Was man nicht so alles mit dem Körper ausdrücken konnte. Dieser Tauchtrip hier war nichts für Anfänger. Normal sind zwei Tauchgänge pro Tour, für heute hatten wir angeberische drei gebucht. Schon beim ersten merkte ich, dass der Sprung ins Wasser heute nicht helfen würde. Mir war einfach nur schwindlig, was sich unter Wasser doppelt so beängstigend anfühlt, weil man plötzlich nicht mehr weiß, wo oben und wo unten ist. Trotzdem versuchte ich es noch mit dem zweiten Tauchgang, beim dritten gab ich dann endlich auf.

John hatte trotz allem seine helle Freude an diesem Ausflug. Er hatte in diesem Urlaub gerade seinen Tauchschein gemacht und fühlte sich wie ein Fisch im Wasser. Ich tauchte schon viel länger als er, aber heute konnte ich ganz sicher keinen Blumentopf gewinnen, und insgeheim nickte ich anerkennend. Dieser Mann war fürs Tauchen geboren.

John und Anja gingen am Abend gemeinsam essen. Ich konnte nicht mehr und war froh, allein in die Kissen zu fallen. Wenigstens die Wildwassertour wollte ich mir nicht versauen. Ich schlief wie ein Stein.

Wie erwartet wurde der nächste Tag dann auch ein voller Erfolg. Die Stimmung zwischen mir und John hatte sich entspannt, und Anja hatte scheinbar nicht vor, mich jemals auf den besagten Abend in der Iron Bar anzusprechen. Nicht, dass ich mich nach einem solchen Gespräch gesehnt hätte. Aber auch sie hatte offensichtlich nicht das Bedürfnis, noch ein Wort darüber zu verlieren.

Auf dem Rückweg setzte sich John neben mich, und wir plauderten die ganze lange Fahrt über. Zu unserer gegenseitigen Überraschung stellten wir fest, dass wir beide eingefleischte Beatles-Fans waren. Ich kann jedenfalls fast alle Texte, und wie sich herausstellte, konnte John mühelos mit mir mithalten.

Wie nebenbei verabredeten wir uns auch für den nächsten Tag. John wollte mir eine ganz besondere australische Tradition näherbringen, den Melbourne Cup Day. Er würde zur Feier des Tages mit ein paar Bier in unser Appartement rüberkommen und uns in die Geheimnisse dieses eigenartigen Pferderennens einweihen, das man in Australien nur the race that stops a nation nennt: das Rennen, das die Nation zum Stillstand bringt.