3,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: tredition

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

Das Buch bietet einen Rückblick in die aufregende Vergangenheit einer aufmüpfigen Generation und vermittelt einen Einblick in das aktuelle Leben der neuen Ruheständler - aus persönlicher wie allgemeiner Sicht. Mit Tipps, um gesund und fit zu bleiben. 50 Jahre prall gefüllte deutsche Alltagsgeschichte, gespickt mit eigenen Erlebnissen und Erinnerungen. Nicht nur für Senioren.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 291

Veröffentlichungsjahr: 2019

Ähnliche

Buch

Rückblick. Einblick. Überblick.Ausblick. Weitblick.

Das Buch bietet einen Rückblick in die aufregende Vergangenheit einer aufmüpfigen Generation und vermittelt einen Einblick in das aktuelle Leben der neuen Ruheständler - aus persönlicher wie allgemeiner Sicht. Was bewegte uns in unserer Jugend in den verschiedensten Lebensbereichen und was ist daraus geworden? Eine Ist-Analyse gibt Antworten auf die Frage: Wo stehen wir heute?

Anhand statistischer Daten, versucht es einen Überblick über die Lebensweise der aktuellen Generation 65 plus in Deutschland zu gewinnen und wagt einen Ausblick in eine mögliche Zukunft, ob dies mit Weitblick geschieht, wird sich in den nächsten 20 - 30 Jahren zeigen.

Wie lebt die Altersgruppe 65 plus heute, die in ihrer Jugend unsere Gesellschaft durch politische und gesellschaftspolitische Proteste nachhaltig veränderte? Was macht sie im Ruhestand? Wie halten sich die jungen Alten geistig und körperlich fit?

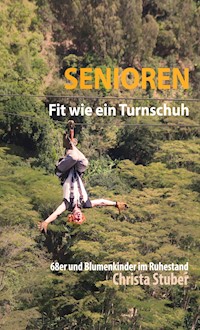

Senioren

Fit wie ein Turnschuh

68er und Blumenkinder im Ruhestand

Christa Stuber

Impressum

Copyright: ©

2019 Christa Stuber

Covergestaltung:

Christa Stuber

Bildnachweis:

Franz Stuber

Verlag und Druck:

tredition GmbH

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

ISBN:

978-3-7497-2243-3 (Paperback)

978-3-7497-2244-0 (Hardcover)

978-3-7497-2245-7 (E-Book)

Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.

Christa Stuber

Jalan Bantayan, Jade Residence

88450 Kota Kinabalu/Malaysia

www.christastuber.com

Autorin

Leben

Christa Stuber, geboren 1952 in Forst / Baden, studierte Wirtschaftsingenieurwesen an der Fachhochschule in Karlsruhe. Als begleitende Ehefrau folgte sie ihrem Mann nach Liberia, Indonesien, Vietnam und Sri Lanka.

Zwischen den Auslandseinsätzen arbeitete sie als EDV-Dozentin und als freie Journalistin für die Regionalpresse. Inzwischen lebt sie abwechselnd in Kota Kinabalu auf der Insel Borneo in Malaysia, am Hochrhein und in der Schweiz.

Neben Reisen ist Kochen für sie seit Jahren eine Leidenschaft, das Verköstigen einer Gästeschar eine freudebringende Herausforderung und ihr Sammelsurium an Kochbüchern aller Couleur ihr größter Schatz.

Bücher

In ihrem Buch „Mein Leben in Liberia“ berichtet sie über das friedliche Zusammenleben auf der „Bong Mine“, einer deutschen Bergbausiedlung in Liberia / Westafrika, und dem Ausbruch einer der gewalttätigsten Bürgerkriege des 20. Jahrhunderts.

In Sri Lanka veröffentlichte sie das Kochbuch „Swiss Cuisine – The Best Food from Switzerland and Europe in English, Sinhala & Tamil“ zu Gunsten der Sozialprojekte der Swiss Ladies Charity Group Sri Lanka.

Mit „Feine Küche vegan gekocht für alle Gäste: Über 150 vegane Rezepte mit Tipps für nicht-vegane Foodies“ veröffentlichte sie ihr zweites Kochbuch. Im Mittelpunkt stehen feine regionale Rezepte - vorwiegend aus Süddeutschland und dem Alpenraum - vegan gekocht für Familie und Gäste.

Alle drei Bücher sind auf Amazon als E-Book weltweit erhältlich, die beiden deutschsprachigen auch als Taschenbuch.

Für meine Eltern & für Franz

Inhalt

Vorwort

Senioren

Politik & Umwelt

Deutschland nach dem 2. Weltkrieg

Kalter Krieg & Freiheitskampf

Raumfahrt

Bürgerrechtsbewegung

Teilung & Wiedervereinigung Deutschlands

68er-Bewegung

Vietnamkrieg

Rote Armee Fraktion (RAF) Terrorismus

Umwelt, Atomkraftgegner & Grüne

Gesellschaft & Moral

Kultureller Umbruch, Gammler & Hippies

Opportunisten, Selbstzufriedene & Manta-Fahrer

Spät-68er

Sexualität

Frauenbewegung & Feminismus

Drogen, Alkohol & Nikotin

Mode

Religion

Paare, Kinder & Familie

Tierschutz & Tierrecht

Musik, Tanz & Kultur

Musik

Tanz

Kultur

Medien, Kommunikation & Technologie

Printmedien

Film, Funk & TV

Foto, Video

Uhren

Korrespondenz

Telekommunikation

Computer

Internet

Soziale Medien

Bildung, Ausbildung & Beruf

Bildung

Ausbildung & Beruf

Soziales Engagement & Ehrenamt

Soziales Engagement

Ehrenamt

Gesundheit, Wellness & Ernährung

Medizin

Zahnmedizin

Pflege

Hygiene

Wellness

Essen & Trinken

Diäten

Finanzen, Konsum & Mobilität

Finanzen

Handel & Konsum

Mobilität

Bauen, Wohnen & Einrichten

Bauen & Wohnen

Einrichten

Freizeit

Sport & Bewegung

Reisen

Fernsehen, Lesen & Unterhaltung

Garten & Hobbys

Zukunft

Politik & Arbeit

Vernetzung & Internet

Konsum

Alter & Schönheit

Mobilität

Wohnen

Fazit

Quellenverzeichnis

Vorwort

Senioren - Fit wie ein Turnschuh. Ich selbst gehöre der heutigen Generation 65 plus an, dieser aufmüpfigen Gesellschaft, die in ihrer Jugend in Deutschland - zumindest im Westen - auf die Barrikaden ging, die gegen verkrustete Moralvorstellungen aufmuckte, die mit Minirock schockierte und Musik liebte, die unsere Eltern als Zumutung empfanden. Wo stehen wir als Senioren, als Großeltern-Generation heute?

Wir sind keine Sofa-Rentner. Wir sind fit wie ein Turnschuh, vielleicht manchmal ein ausgelatschter, aber immer noch bereit Neues in Angriff zu nehmen. Dies hat nichts mit ewigem Jugendwahn zu tun, sondern ist die einfache Erkenntnis, wie gut es uns - zumindest den meisten - heute geht, und zwar in jeder Beziehung: körperlich, geistig und nicht zuletzt finanziell.

Im Dezember 2018 schafften mein 68-jähriger Mann und ich in Peru den Salkantay-Trek zur Inka-Stadt Machu Picchu. In fünf Tagen legten wir über 80 km in einer Höhe zwischen 2‘000 und 4‘630 Metern zu Fuß zurück. Wir übernachteten in Iglu-Zelten und die restlichen Teilnehmer hätten altersmäßig problemlos unsere Kinder sein können - und wir sind keine regelmäßigen Berggänger.

Unsere Generation freut sich noch am Leben, schöpft aus dem Vollen und gönnt sich einen Spaß. In Peru „zippten“ wir an einem Stahlseil aufgehängt übers Tal, rutschten Kopf voraus auf Snowboards die Sanddünen hinab und betrachteten die Nazca-Linien aus einer kleinen Cessna von oben. Wie Backpacker fuhren wir im Bus auf eigene Faust durchs Land. Es gibt noch so viel auf der Welt zu entdecken und endlich haben wir Zeit dafür.

Wir sind Nachkriegskinder. Ein kurzer geschichtlicher Abriss spiegelt die Zeit unserer Kindheit wider, zeigt, wie unsere Eltern nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland lebten.

Das Buch gewährt einen Einblick, wie ich meine Jugendzeit empfand und inzwischen meinen Ruhestand erlebe, und es versucht, einen allgemeinen Überblick zu gewinnen, wo die Generation 65 plus heute steht. Es soll keine Aufzählung statistischer Daten sein, aber, um Fakten zu belegen, greife ich überwiegend auf die des Statistischen Bundesamtes zurück.

Allerdings sollen die Zahlen nur einen Anhaltspunkt liefern, da deren Erfassung nicht immer einheitlich ist. Eine Statistik unterscheidet zwischen Ost- und Westdeutschland, die nächste erfasst Deutschland gesamthaft. Ebenso variieren die Altersgruppen, eine Quelle geht von 50 plus aus, eine andere von 60- oder 65 plus. Und schlussendlich vergesse ich nicht die Slogans meiner Jugend: „Traue keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast“ oder „Wer hat die Studie bezahlt?“

Wir hinterfragten grundsätzlich alles - wir waren widerspenstig. Sind wir es heute noch?

„Unsere Zukunft hängt davon ab,wie wir unsere Gegenwart gestalten“

Dalai Lama

Senioren

Ich habe lange überlegt, ob ich den Begriff Senioren im Buchtitel verwenden soll. Denn eigentlich zählt man sich selbst nicht gerne dazu. Aber weshalb?

Senior stammt aus dem Lateinischen und bedeutet schlicht „der Ältere“. In den 70er Jahren sollte die Pluralform „Senioren“ den Begriff der „Alten“ ersetzen, eine noch weniger schmeichelhafte Bezeichnung für eine älterwerdende Generation.

Es existiert keine allgemeinverbindliche rechtliche Definition für Seniorinnen und Senioren. Auch nicht in der Statistik, aber bestimmte Altersgrenzen, wie das gesetzliche Renteneintrittsalter, werden mit ihnen in Verbindung gebracht. Daher werden die Bezeichnungen Senioren und Rentner häufig synonym benutzt.

In der Wissenschaft gibt es ebenfalls keine verbindliche Definition des Begriffes „Alter“. Zum sogenannten Dritten Lebensalter zählen je nachdem die 60- bis 75-Jährigen oder die 65-bis 80-Jährigen und zum Vierten Lebensalter, die über 75- bzw. über 80-Jährigen.

Die heutige Generation 65 plus gehört zu der Bevölkerungsgruppe, die das Rentenalter bereits erreicht hat oder demnächst erreichen wird. Dazu zählen wir als die Nachkriegskinder. Von uns ist also hier die Rede, von den 65- bis etwa 75-Jährigen.

Diese Altersgruppe wird künftig stetig wachsen, was vorwiegend an der besseren Gesundheitsversorgung liegt. Die gestiegene Lebenserwartung beschert immer mehr Menschen einen längeren Lebensabend.

Natürlich gibt es für den Begriff Senioren Synonyme, wie „Best Ager“ oder „Silver Ager“, ob diese englischen Ausdrücke jedoch besser sind, wage ich zu bezweifeln, deshalb bleibe ich bei der Bezeichnung Senioren - und schließe damit die Seniorinnen mit ein -, allerdings mit gewissen Selbstzweifeln.

Ich freue mich, wenn ich fürs Ski-Abo einen Seniorenrabatt erhalte, dann zähle ich mich gerne dazu. Wenn ich allerdings bei Amazon nach Büchern für Senioren suche, wird mir fast übel. Hier finden sich lediglich Publikationen mit Gedächtnistraining, Anleitungen für WhatsApp und Windows, erklärt für Kleinkinder, Ferientipps als kämen wir nicht weiter als in den Schwarzwald oder Ratgeber nur noch in Großschrift. Wir sind nicht mehr taufrisch, aber mehrheitlich weder senil, dement, blind oder taub. Mit 85 plus sieht es möglicherweise anders aus. Daher wären unterschiedliche Termini hilfreich. Bei den Golfern gibt es den Begriff Jungsenioren, diese Bezeichnung käme der Generation 65 plus wohl näher.

Gemäß Statistischem Bundesamt lag die durchschnittliche Lebenserwartung im Jahre 1950 geborener Kinder in Deutschland - zu denen wir teilweise gehören - bei 64,6 Jahren für Jungen und 68,5 Jahren für Mädchen. Ein Blick auf die aktuelle Sterbetafel zeigt, dass Männer und Frauen unserer Generation inzwischen rund 18 Jahre älter werden. Die Altersgruppe 65 plus hat also noch einige Jahre im Ruhestand vor sich.

„Viele Aktivitäten, die früher nur jüngeren Erwachsenen zugetraut wurden, werden heute von älteren Menschen ausgeübt. Mobilität und Reiselust älterer Menschen haben stark zugenommen, und sportliche Aktivitäten gehören zum «erfolgreichen Alter» - mehr ältere Menschen getrauen sich heute, Leistungssport zu betreiben. Sich im Alter modisch zu kleiden, war früher verpönt, heute gehört es zur Norm“, so ein Artikel in der Neuen Zürcher Zeitung, der bereits 2005 erschien.

In Zukunft werden immer mehr ältere Menschen das Gesellschaftsbild prägen, derzeit ist jede fünfte Person im Seniorenalter. Der Trend zu längerem Leben hält an, der Anteil der Generation 65 plus im Jahr 2030 wird laut Hochrechnungen bei 26 und im Jahr 2060 bei 31 Prozent liegen.

Politik & Umwelt

Deutschland nach dem2. Weltkrieg

In dieser Zeit kam unsere Generation auf die Welt. Wir waren noch zu klein - ich jedenfalls - um mich daran zu erinnern. Es war die Zeit unserer Eltern. Auch wenn wir in den 60er und 70er Jahren gegen sie rebellierten, möchte ich keinen Stab über sie brechen. Sie wollten das Beste für uns, selbst wenn es nicht immer dem entsprach, was wir wollten oder von unserem Leben erhofften.

Nach der bedingungslosen Kapitulation der deutschen Wehrmacht am 8. Mai 1945 teilten die Siegermächte - USA, England, Frankreich und Russland - Deutschland und Berlin in vier Besatzungszonen auf. Zahlreiche Städte lagen in Trümmern. Zu dieser prekären Lage kamen 12 bis 14 Millionen Vertriebene und Flüchtlinge aus Mittel- und Osteuropa hinzu, die versorgt werden mussten. Da sich viele Männer noch in Kriegsgefangenschaft befanden, befreiten die sogenannten Trümmerfrauen die Städte von Schutt und Asche. Es herrschte Wohnungsnot und Hunger.

Erst die Währungsreform am 21. Juni 1948 brachte Besserung. Obwohl die Einführung der Deutschen Mark (DM) nicht sehr sozial ablief - die Lebenshaltungskosten stiegen schlagartig um 17 Prozent - gab es plötzlich über Nacht wieder Waren offiziell zu kaufen, der Schwarzhandel ging zurück. Da sich die Siegermächte nicht auf eine Währung hatten einigen können, galt die D-Mark zunächst nur in den drei westlichen Besatzungszonen als Zahlungsmittel.

Um eine Flut der plötzlich wertlosen Reichsmark, der seit 1924 gültigen Währung im Deutschen Reich, in den Ostsektor zu verhindern, reagierten die Sowjets schnell und zwei Tage später fand in der Sowjetischen Besatzungszone ebenfalls eine Währungsreform statt. Da jedoch anders als in den Westsektoren, wo die Amerikaner Geldscheine zuvor in den USA gedruckt hatten, noch keine neuen Geldnoten der Ostmark vorlagen, dienten Wertaufkleber auf der Reichsmark zur Kennzeichnung.

Der gescheiterte Versuch, diese „Tapetenmark“ auf Gesamtberlin auszuweiten, führte zur Blockade der Stadt, die vom 24. Juni 1948 bis 12. Mai 1949 bestand. Da Berlin wie eine Insel mitten im Ostsektor lag, riegelten die Sowjets alle Land- und Wasserverbindungen ab. Die westlichen Alliierten richteten daraufhin eine Luftbrücke ein und versorgten die Berliner Bevölkerung - immerhin mehr als zwei Millionen Menschen - mit dem Nötigsten.

Am 20. März 1949 erklärten die drei Westmächte die D-Mark zum alleinigen gesetzlichen Zahlungsmittel in den Berliner Westsektoren. Damit war Westberlin durch eine gemeinsame Währung mit den übrigen Westsektoren verbunden. Mit der Verabschiedung des Grundgesetzes im Mai 1949 erfolgte die Eingliederung Westberlins in die spätere Bundesrepublik. Dies besiegelte die Teilung Berlins und in der Folge die Teilung Deutschlands. Es war eine erste Schlacht im beginnenden Kalten Krieg zwischen den Supermächten USA und der Sowjetunion.

Am 14. August 1949 fanden die ersten Wahlen zum Deutschen Bundestag statt. Theodor Heuss wurde Bundespräsident und Konrad Adenauer erster Bundeskanzler. Am 20. September nahm die erste Bundesregierung, eine Koalition aus CDU/CSU und FDP ihre Arbeit auf. Bundeshauptstadt wurde Bonn.

Die Gründung der Deutschen Demokratischen Republik (DDR) erfolgte am 7. Oktober 1949. Damit war Deutschland endgültig in Ost und West geteilt.

Die Währungsreform von 1948 sorgte in Verbindung mit dem amerikanischen Marshallplan für einen schnellen konjunkturellen Aufschwung. Die Soziale Marktwirtschaft funktionierte, in der Bundesrepublik folgte die Zeit des Wirtschaftswunders.

Von 1945 bis 1960 widmete sich Deutschland dem Wiederaufbau. Die letzten Soldaten kamen aus der Kriegsgefangenschaft zurück und gründeten Familien. Waren in den USA bereits die direkten Nachkriegsjahrgänge geburtenstark, begann der Babyboom in Deutschland erst Mitte der 50er Jahre und dauerte bis Mitte der 1960er an. In Westdeutschland bekam jede Frau durchschnittlich 2,5 Kinder. Unsere Generation kam zur Welt.

Darauf folgte jedoch ein rasanter Einbruch der Geburtenzahlen, der sogenannte "Pillenknick". Bessere Verhütung, das neue Rollenverständnis der Frau in der Gesellschaft und die gestiegenen Lebensansprüche ließen den Geburtenüberschuss von 5,3 Prozent im Jahr 1960 innerhalb der nächsten zehn Jahre auf 0,9 Prozent sinken.

Im Jahre 1960 waren auch meine Eltern mit dem Bauen beschäftigt, nicht mit dem Wiederaufbau, im Dorf war während des Krieges nichts zerstört worden, aber sie fingen an, ein Nest für die Familie zu schaffen. Mein Vater hatte sein Elternhaus übernommen, ein Mini-Haus mit großem Grundstück. Nachdem seine Geschwister ausbezahlt waren, konnten sie darangehen, das Haus zu erweitern. Geld war nicht viel da, aber man hatte Hände zum Arbeiten.

Ich erinnere mich noch genau, wie sie für den Anbau eines Wohnzimmers den Keller eigenhändig aushoben. Den Beton fürs Fundament mischten sie selbst, zunächst nur mit Schaufeln - ich hielt dabei den Wasserschlauch. Irgendwann konnte mein Vater für billiges Geld eine Betonmischmaschine ausleihen, was eine riesige Arbeitserleichterung mit sich brachte. Meine Eltern bauten nach Feierabend und samstags, so entstand langsam ein Wohnzimmer, das sie zur Feier meiner Kommunion einweihten.

Nach erfolgreichem Abschluss des ersten Ausbauprojektes fiel die Entscheidung, das Haus aufzustocken. Meine Mutter ging stundenweise arbeiten und die Bewirtschaftung eines Spargelackers halfen, die Finanzen aufzubessern. Nach Bezug des oberen Stockwerkes war ich in der glücklichen Lage ein eigenes, sehr großes Zimmer mit Terrasse zu besitzen. Darum beneideten mich viele meiner Freundinnen und vermutlich war es auch der Grund, dass ich erst mit 24 Jahren aus dem Hotel „Mama“ auszog.

Kalter Krieg & Freiheitskampf

Außerhalb Deutschlands änderte sich ab 1950 die Welt. Die Kolonialmächte entließen nach und nach ihre afrikanischen Kolonien in die Unabhängigkeit. Die Briten gingen voran, die Belgier folgten 1960, die Franzosen 1962, die Portugiesen gaben ihre Territorien 1973 und die Spanier erst 1975 auf. Überall flammten Bürgerkriege auf und die neuen Staaten bildeten ein ideales Spielfeld für den andauernden Kalten Krieg.

Die marxistisch-leninistische kubanische Revolution im Jahre 1959 unter Fidel Castro und Che Guevara läuteten eine neue Ära ein.

In der Folge versuchten die Vereinigten Staaten Fidel Castro zu stürzen. Mit geheimer Unterstützung der CIA, dem Auslandsgeheimdienst der USA, erfolgte 1961 eine Invasion auf Kuba von in Guatemala lebenden Exilkubanern, die scheiterte. Zunächst stritten die USA jegliche Beteiligung ab, jedoch übernahm Präsident John F. Kennedy wenige Tage später die volle Verantwortung.

Kuba näherte sich daraufhin weiter der Sowjetunion an und die Sowjets beschlossen - nachdem die USA in der Türkei bereits Mittelstreckenraketen aufgestellt hatten - atomare Waffen auf Kuba zu stationieren. Dies führte 1962 zur Kubakrise, dem Höhepunkt des Kalten Krieges. Kennedy drohte mit einem Atomkrieg, falls die Sowjets die Raketen nicht wieder abziehen würden. Die Welt stand am Rande des Dritten Weltkrieges.

Kennedy und Chruschtschow einigten sich, die Waffen aus Kuba und der Türkei abzuziehen. Die Ära der Entspannungspolitik begann. Beide Staaten richteten 1963 einen heißen Draht ein und unterzeichneten einen Atomteststoppvertrag.

Am 22. November 1963 wurde John F. Kennedy in Dallas, Texas, auf offener Straße in seinem Fahrzeug ermordet. Lee Harvey Oswald wurde kurz darauf verhaftet. Es kam nie zu einem Gerichtsverfahren, da Jack Ruby, ein Nachtklubbesitzer, Oswald zwei Tage später im Keller des Polizeigebäudes erschoss. Kennedy-Nachfolger wurde Lyndon B. Johnson.

Beide Staaten - USA und die Sowjetunion - vermieden einen direkten Konflikt und trugen ihren Machtkampf in zahlreichen Stellvertreterkriegen aus. Erst mit dem Zerfall des Ostblocks und der Auflösung der Sowjetunion 1991, fand der Kalte Krieg ein Ende.

Aber ist der Kalte Krieg wirklich zu Ende? Oder beginnt nicht ein neues atomares Wettrüsten? Mit Blick auf die Kündigung des INF- (Intermediate Range Nuclear Forces) Vertrages seitens der USA am 1. Februar 2019 rückt dieses beängstigende Szenario wieder näher. Der Vertrag, der 1988 zwischen den USA und der damaligen Sowjetunion in Kraft trat, regelt den Verzicht auf landgestützte atomare Mittelstreckenwaffen mit einer Reichweite von 500 bis 5‘500 Kilometern.

Die Amerikaner bezichtigen Putin, mit dem Marschflugkörper 9M729 schon lange gegen den INF-Vertrag zu verstoßen, was die Russen vehement bestreiten. Russland behauptet eine Reichweite von 480 Kilometern, während die USA von bis zu 2‘600 Kilometern ausgehen. Damit könnten alle Städte in Europa erreicht werden.

Das Abkommen band jedoch nur die beiden Supermächte, China war außen vor. Die neue Militärmacht besitzt wahrscheinlich an die 2‘000 Flugkörper, die unter den INF-Vertrag fallen würden.

Die NATO steht hinter den USA. Noch bleibt bis August Zeit den Vertrag zu retten, da eine 6-monatige Kündigungsfrist gilt. Aber ist das realistisch oder werden künftig wieder amerikanische Atomwaffen in Europa stationiert?

Raumfahrt

Am 21. Juli 1969 um 3: 56 Uhr MEZ landeten die ersten Menschen auf dem Mond. Der US-Amerikaner Neil Armstrong setzte als erster Mensch seinen Fuß auf den Erdtrabanten.

Seine Worte „That's one small step for [a] man, one giant leap for mankind" (Dies ist ein kleiner Schritt für einen Menschen, aber ein gewaltiger Sprung für die Menschheit) hörten rund 500 bis 600 Millionen Zuschauer weltweit vor den TV-Bildschirmen. Buzz Aldrin folgte ihm auf die Mondoberfläche, während Michael Collins in der Kommandokapsel der Mission Apollo 11 den Mond umkreiste.

ARD und ZDF übertrugen die Mondlandung live, es war das Medienereignis des Jahres. Gespannt saß ich mit meinen Eltern mitten in der Nacht vor dem Fernseher und verfolgte die Landung der Astronauten. Es war schon gespenstig die beiden Männer in ihren unförmigen Raumanzügen über die Mondoberfläche hüpfen zu sehen.

Anschließend gab es genug Verschwörungstheorien, die behaupteten, dass Mondlandungen von Menschen nie stattgefunden hätten, sondern von den Amerikanern in Hollywoodmanier in Studios im Militärsperrgebiet Area 51 gedreht worden seien. Glauben heißt nicht wissen - aber zuzutrauen wäre es den Amerikanern ohne Weiteres.

Der Aufbruch ins Weltall begann im Kalten Krieg als Wettlauf zwischen den beiden Supermächten USA und der Sowjetunion. Den ersten künstlichen Erdsatelliten, Sputnik 1, schickten die Sowjets 1957 ins All. Dies löste den Sputnikschock aus, als klar wurde, dass Amerika damit mit atomar bestückten Interkontinentalraketen erreichbar war.

1958 erfolgte die Gründung der zivilen US-Bundesbehörde National Aeronautics and Space Administration (NASA) für Raumfahrt und Flugwissenschaft.

Der sowjetische Kosmonaut Juri Gagarin startete am 12. April 1961 als erster Mensch ins Weltall. Im Raumschiff Wostok 1 umrundete er einmal die Erde. Damit hatten die Sowjets eindeutig die Nase vorne.

Der Amerikaner Alan Shepard folgte am 5. Mai 1961 mit der Mission Mercury-Redstone 3, an deren Entwicklung die deutsche Gruppe um Wernher von Braun beteiligt war.

Von beiden Staaten erfolgten zahlreiche weitere Flüge ins All. 2003 startete der erste chinesische Taikonaut und im Januar 2019 ist China die erste Landung auf der erdabgewandten Mondseite geglückt. Die NASA plant, 2030 Menschen zum Mars zu schicken.

Bürgerrechtsbewegung

In den Vereinigten Staaten von Amerika läutete 1955/56 der Montgomery-Bus-Boykott die Bürgerrechtsbewegung ein. Die Afroamerikanerin Rosa Parks hatte sich geweigert, ihren Sitzplatz für einen weißen Fahrgast zu räumen. Daraufhin war sie verhaftet worden und in der Folge boykottierte die schwarze Bevölkerung 13 Monate lang das Busunternehmen.

Der Baptistenpfarrer und Bürgerrechtler Martin Luther King jr. wurde zur Galionsfigur der schwarzen Bürgerrechtsbewegung. Sein erklärtes Ziel war, die Rassentrennung mit friedlichen Protesten aufzuheben.

Studenten begannen 1960 als erste mit dem gewaltlosen Widerstand. Sit-ins in Restaurants für Weiße führten zu einer Massenbewegung. Dank Kings Einsatz endete die Rassentrennung in den Südstaaten und die schwarze Bevölkerung erlangte das uneingeschränkte Wahlrecht.

1964 erhielt Martin Luther King jr. den Friedensnobelpreis, 1968 wurde er bei einem Attentat in Memphis, Tennessee, erschossen. James Earl Ray, ein Kleinkrimineller und Schwarzen-Hasser, wurde als sein Mörder verurteilt, allerdings bestehen bis heute Zweifel an seiner Schuld.

Während die Bürgerrechtsbewegung in den USA bereits in den 60er-Jahren stattfand, formierte sich in Deutschland erst ab 1971 eine Anti-Apartheid-Bewegung, um gegen die südafrikanische Rassentrennung zu protestieren. Insbesondere forderten Mitarbeiter der evangelischen Kirche eine Beendigung der Diskriminierung und verlangten die Freilassung Nelson Mandelas, der 1964 wegen Sabotage und Planung des bewaffneten Kampfes zu lebenslanger Haft verurteilt worden war.

Die Apartheid-Politik in Südafrika war kein Thema der Jugendlichen in Deutschland, zumindest nicht in den 60er oder anfangs der 70er-Jahre. Erst der Aufruf zum Boykott von Lebensmitteln aus Südafrika, besonders durch evangelische Frauengruppen mit der Aufforderung "Kauft keine Früchte aus Südafrika", führten ab 1979 zu öffentlichkeitswirksamen Aktionen.

Teilung & Wiedervereinigung Deutschlands

Die Zonengrenze bestand seit der Gründung der beiden deutschen Staaten, der Bundesrepublik Deutschland (BRD) und der Deutschen Demokratischen Republik (DDR), im Jahre 1949. Bis 1956 bezeichnete die DDR die Grenze offiziell als Demarkationslinie, danach als Grenze und ab 1972 als Staatsgrenze.

Nach und nach baute die DDR diese Grenze zu einem Schutzwall aus. Ein unüberwindbarer, doppelter Stacheldrahtzaun verhinderte wirksam eine Massenflucht in den Westen. Nach DDR-Lesart sollte die Grenze die DDR vor Übergriffen aus der BRD schützen. Vor dem Zaun verlief ein 500 Meter breiter Schutzstreifen und davor eine zunächst fünf Kilometer breite Sperrzone.

Ab 1961 verwandelte sich die 1‘400 Kilometer lange innerdeutsche Grenze in einen Todesstreifen, die DDR-Machthaber verminten sie und installierten Selbstschussanlagen. Rund 30‘000 Grenzsoldaten sicherten den Zaun und erhielten den Befehl, notfalls auf Flüchtlinge zu schießen.

Am 13. August 1961 begann der Bau der Berliner Mauer. Drei Tage darauf protestierte der Regierende Bürgermeister und spätere Bundeskanzler Willy Brandt zusammen mit 300‘000 West-Berlinern vor dem Schöneberger Rathaus. Der SPD-Politiker war der einzige Politiker, der sich vehement gegen die Einmauerung der Stadt wehrte. Bundeskanzler Konrad Adenauer bequemte sich erst neun Tage nach dem Mauerbau nach West-Berlin.

Die Abriegelung Westberlins berührte mich nicht persönlich. Ich war damals achteinhalb Jahre alt und wir hatten weder Verwandte noch Freunde in Berlin oder im Ostsektor. Jedoch gehörte die Mauer zu meiner Jugendzeit. Immer wieder fanden Flüchtlinge den Tod und Fluchthelfer buddelten Tunnel unter der Mauer, um Bürger aus der DDR in den Westen zu schleusen. Durch den längsten und tiefsten Tunnel gelangten im Oktober 1964 insgesamt 57 Personen nach Westberlin. Über 30 Studenten der Freien Universität Berlin beteiligen sich am Bau. Von rund 70 Tunneln war der Tunnel 57 das erfolgreichste Fluchtprojekt.

Ich selbst besuchte Berlin erstmals 1979. Nach Ostberlin gelangte ich zusammen mit meinem Mann, mit unseren Schweizer Pässen, über den Grenzübergang „Checkpoint Charlie“. Dieser Übergang war Diplomaten und Ausländern vorbehalten, Deutsche und Westberliner durften ihn nicht benutzen.

Im Juni 1990 ließ die Stadt die Kontrollbaracke abmontieren und ins Alliiertenmuseum bringen. Seit Ende September 2018 steht der Kontrollpunkt Checkpoint Charlie unter Denkmalschutz und bildet eine touristische Attraktion in Berlin.

Was ich damals in Ostberlin vorfand, war für mich schockierend. Sofort erkannten uns alle als Wessis - ob an unserer Kleidung oder an unserem Auftreten, weiß ich nicht - und wir wurden entsprechend anders behandelt. Wir standen am Café des „Palastes der Republik“ Schlange. Aber sofort kam jemand, der uns aus der Reihe nahm und nach vorne durchschleuste. Mir war dieses Verhalten peinlich, aber ich wollte keinen Aufstand machen, da ich nicht wusste, was passieren würde.

Das Kulturhaus war 1976 auf dem Gelände des einstigen Berliner Stadtschlosses eröffnet worden. Nach der Wiedervereinigung erfolgte ab dem Jahr 2006 der Abriss des asbestverseuchten sozialistischen Prunkbaus und 2013 begann der Wiederaufbau des Berliner Schlosses. Teile der alten Fassaden werden rekonstruiert, einige modern gestaltet, ebenso wie die Innenräume.

Im Schloss soll das Humboldt Forum seinen Platz finden. Zusammen mit der Museumsinsel soll eine Verbindung von Kunst, Kultur und Wissenschaft entstehen. Die vorläufige Eröffnung ist zur 250-Jahrfeier von Alexander von Humboldt am 14. September 2019 geplant.

Die Teilung Deutschlands endete offiziell am 3. Oktober 1990. Die massive Ausreisewelle von DDR-Bürgern über Ungarn und die Tschechoslowakei Richtung Westen sowie der friedliche Protest der Montagsdemonstranten in Leipzig im Herbst 1989 läuteten diese Entwicklung ein. Am 9. November 1989 strömten Tausende Ostdeutsche an die Grenzübergänge nach West-Berlin. Grenzsoldaten öffneten ohne klaren Befehl um 22 Uhr zahlreiche Übergänge, damit fiel die Berliner Mauer nach 28 Jahren.

Ich erlebte dieses historische Ereignis nur im Fernsehen mit - und zwar in Liberia. Eine riesige Satellitenschüssel erlaubte uns, deutsche Programme mitten im Busch live zu empfangen.

Mit dem Mauerbau 1961 bestand die Teilung Deutschlands bis zum Mauerfall 28 Jahre. Etwa genau solange sind beide Teile inzwischen wieder vereint. Worin liegt heute noch der Unterschied?

Durch die Teilung Deutschland in zwei unterschiedliche politische Systeme, verliefen das Jahr 1968 und die anschließenden 70er-Jahre in verschiedenen Bahnen. Bis heute wird teilweise kontrovers diskutiert, ob in Ostdeutschland überhaupt so etwas, wie die 68er-Bewegung existierte.

Auf jeden Fall gab es den „Prager Frühling“, die Reformbewegung Alexander Dubceks, den die Truppen des Warschauer Paktes brutal niederschlugen. Dubcek wurde abgesetzt und durch Husák ersetzt, der die Tschechoslowakei weit zurückwarf. Die Ostberliner und einige in der Provinz protestierten mit Flugblättern und mit Losungen an Hauswänden dagegen, aber Steinewerfen wie im Westen lag nicht drin.

Eine echte Streitkultur, wie es eine Demokratie braucht, gab es in der DDR nicht. Es mangelte an öffentlichen Diskussionen, an denen politische Gegner ihre unterschiedlichen Meinungen kundtun, erörtern und mit Argumenten untermauern konnten. Dieses Spiel der Kräfte, welches im Idealfall in einem Kompromiss endet, fehlte unter dem SED-Regime. Hier gab die Einheitspartei die Marschrichtung vor.

Ich habe keine andere Erklärung dafür, dass die als rechtspopulistisch eingestufte Partei AfD (Alternative für Deutschland) bei den Zweitstimmen bei der Bundestagswahl 2017 im Westen je nach Bundesland einen Anteil von 7,8 - 12,4 % erzielte und im Osten erschreckende 18,6 - 27 %.

Wirft man einen Blick in das Grundsatzprogramm dieser Partei, frage ich mich ernsthaft, wo die BRD steht und hinsteuert. Ich greife nur drei Punkte heraus - vielleicht nicht die Wichtigsten, aber die, die mich in meinen Grundfesten erschüttern.

• An Deutschlands Außengrenzen sollen wieder betriebsbereite Grenzübergangsstellen bereitstehen.

Waldshut liegt direkt an der Schweizer Grenze, ist EU-Außengrenze und gehört zum Schengen-Raum. Sollen da künftig wieder Grenzbalken sein? Oder ein Schutzstreifen und eine Schutzzone wie an der alten Zonengrenze?

• Die AfD tritt dafür ein, für alle männlichen deutschen Staatsbürger im Alter zwischen 18 und 25 Jahren den Grundwehrdienst wieder einzusetzen.

Grundwehrdienst? Für männliche deutsche Staatsbürger? Und was ist mit uns Frauen? Sollen wir uns wieder den 3-K’s widmen? Kinder - Küche - Kirche? Sollen wir auf die Gleichstellung von Mann und Frau verzichten? Für was haben wir 1968 und in den Jahren danach gekämpft? Das ist Diskriminierung pur.

• Mittels einer aktivierenden Familienpolitik muss eine höhere Geburtenrate der einheimischen Bevölkerung als mittel- und langfristig einzig tragfähige Lösung erreicht werden.

Na: „Mädchen macht die Beine breit, Deutschland braucht Soldaten“, das hatten wir ja schon einmal, das ist nichts Neues.

Dass es in einer Demokratie Parteien mit unterschiedlichen Programmen gibt, ist ein wesentlicher Bestandteil dieser Staatsform. Allerdings lässt mich dieses Wahlergebnis vermuten, dass nach der Wiedervereinigung vor fast 30 Jahren immer noch Unsicherheiten und unterschwellige Ängste bei den Bewohnern der neuen Bundesländer bestehen.

In der DDR gab es nicht nur politisch Überzeugte, sondern auch Mitläufer, Duckmäuser und Rebellen. Ähnlich wie in der BRD existierte eine Hippie-Kultur. Die Blueserszene bildete eine eigene Jugendkultur, wie im Westen ging es dabei um Freiheit, Unabhängigkeit und nicht um Gleichschritt mit dem herrschenden System. Lange Haare, Bart, Levis-Jeans, grüner Parka und Jesuslatschen dienten äußerlich zur Abgrenzung gegenüber den staatstreuen Jugendlichen.

Blues und Rockmusik fanden Anklang in der Szene, die Rolling Stones, Jimi Hendrix, Janis Joplin oder The Doors waren beiderseits der Mauer die Idole. Alkohol- und Drogenkonsum, teils aus Polen geschmuggeltes LSD, gehörten am Wochenende bei den Treffen, neben der Musik, wie im Westen dazu.

Unter dem Dach der evangelischen Kirche fanden in Berlin zahlreiche Blues-Messen statt. Bis zu 7‘000 Besucher pilgerten 1983 in die Gotteshäuser. Dies war Ausdruck des Jugendprotestes gegen die verkrusteten Strukturen in der DDR. Blueser engagierten sich teilweise in der Friedens-, Frauen-, Menschenrechts- und Umweltbewegung.

Was wurde aus diesen Post-Hippies, die zur Altersgruppe 65 plus zählen? Ich hoffe, keine AfD-Wähler!

68er-Bewegung

Nicht jeder gehörte zu den linken Aktivisten von 1968, deren Proteste mehrheitlich politisch motiviert waren. Diese fanden an den Universitäten in Berlin, München, Bremen und anderen Städten statt. In der Provinz ging es gemächlicher zu. Aber auch hier blies ein neuer Wind.

Laut dem Statistischen Jahrbuch von 1969 studierten im Wintersemester 1967/68 insgesamt rund 295‘000 Studenten an westdeutschen Hochschulen, einschließlich Westberlin, davon waren nur knapp 74‘000 Frauen. Dies entspricht einem Anteil von 25 %.

Betrachtet man die Einwohnerzahl der BRD von nicht ganz 60 Millionen im Jahr 1967, machte die Studentenschaft gerade mal ein halbes Prozent der Gesamtbevölkerung aus. Davon waren 28 %, sprich knapp 17 Millionen, im studierfähigen Alter zwischen 20 und 40 Jahren, legt man diese Zahl zugrunde, betrug der Anteil an Studierenden 1,6 %.

Die Proteste des Jahres 1968 begannen bereits ein Jahr zuvor. Der Tod des Germanistikstudenten Benno Ohnesorg bei einer Demonstration gegen den damaligen persischen Schah Mohammad Reza Pahlavi entsetzte auch bis dahin eher unpolitische Studenten.

Todesschütze war der Westberliner Kriminalbeamte Karl-Heinz Kurras, wie sich später herausstellte ein Stasi-Agent. Allerdings ist bis heute ungeklärt, ob die DDR-Staatssicherheit mit involviert war.

Der 2. Juni galt als „Startschuss“ für die folgende Studentenrevolte und dem daraus resultierenden Terrorismus der Roten Armee Fraktion (RAF) in der BRD in den 70er Jahren.

Der Sozialistische Deutsche Studentenbund (SDS), bis 1961 zur SPD gehörend, bildete bis zu seiner Auflösung 1970, die einzige deutsche parteiunabhängige sozialistische Hochschulorganisation. Ab 1966 verstand er sich als Teil der westdeutschen Außerparlamentarischen Opposition (APO) und galt als deren planende und operierende Kerntruppe und war Organisator der Demonstration vom 2. Juni 1967.

Die APO warf unserer Elterngeneration vor, dass noch immer ehemalige Nationalsozialisten in hohen und höchsten Ämtern saßen. Ferner kritisierte sie die Verabschiedung der Notstandsgesetzgebung im Mai 1968, welche die Rechte der Bürger im Notfall stark einschränkten. Es erinnerte sehr an die Notverordnung von 1933, die die Bürgerrechte der Weimarer Verfassung außer Kraft setzte und damit den Weg zur Machtergreifung Adolf Hitlers ebnete.

Die APO unterstützte den weltweiten Widerstand gegen den „westlichen Imperialismus“, protestierte gegen die wachsende Gefahr eines Atomkrieges durch die atomare Aufrüstung der Industrienationen und gegen den Vietnamkrieg.

Ein weiterer Kritikpunkt galt der Hochschulpolitik: „Unter den Talaren - Muff von 1‘000 Jahren“. Die Studentenschaft wollte einerseits mehr Demokratisierung und Mitbestimmung, andererseits die Abschaffung von elitären Strukturen und alten, fragwürdigen Ritualen und Traditionen.

Der „Muff von 1‘000 Jahren“ bezog sich auf das 1‘000-jährige Reich der Nationalsozialisten, denn die braune Vergangenheit vieler Professoren an bundesdeutschen Universitäten forderte nach Aufklärung. Die Studenten verlangten lautstark eine Auseinandersetzung mit der nationalsozialistischen Ära.

Einer der führenden Figuren der 1968er Studentenbewegung von SDS und APO war Rudi Dutschke. Josef Bachmann, ein 23-jähriger Hilfsarbeiter aus der rechtsextremen politischen Szene, schoss ihn kurz vor Ostern 1968 auf offener Straße nieder und verletzte ihn schwer. Dutschke überlebte das Attentat knapp und starb 1979 an den Spätfolgen.

Daraufhin kam es zu den schwersten Unruhen, die die Bundesrepublik bis dahin erlebt hatte. Demonstranten warfen Molotowcocktails gegen das Springer-Hochhaus in Berlin und fackelten Lieferwagen des Großverlags in zahlreichen Städten ab. Die Springer-Presse hatte Stimmung gegen Dutschke und die Studentenbewegung mit Worten wie „hart durchgreifen", „abschieben" und „ausmerzen" gemacht.

Namhafte deutsche Intellektuelle wandten sich bereits 1967 in Unterschriftsaktionen öffentlich gegen die Marktmacht der Springerpresse, insbesondere die der Bild-Zeitung, darunter die beiden Literatur-Nobelpreisträger, Heinrich Böll und Günter Grass.

Die Ereignisse von 1968 bekam ich aus der Presse und dem Fernsehen mit. Ich besuchte damals nach der Mittleren Reife die Obersekunda, heute Klasse 11, am Gymnasium. Auch wir protestierten an der Schule, aber in gemäßigten Sit-ins. Die linke Politik der 68er-Bewegung interessierte uns damals nur am Rande, uns beschäftigte mehr die Veränderung unserer eigenen Situation, wir demonstrierten in erster Linie für ein Raucherzimmer. Natürlich skandierten wir auch mit dem Ho-Ho-Ho-Chi-Minh-Schlachtruf, forderten die Aufklärung der Nazi-Verbrechen und die Säuberung der Firmenetagen von der braunen Brut und solidarisierten uns mit den Studentenprotesten. Aber unser eigentlicher Protest zielte gegen die Gesellschaft, gegen die erzkonservative Sexualmoral, gegen die Unterdrückung der Frauen, gegen die Einschränkung unserer persönlichen Freiheit und Selbstbestimmung.

Die 68er-Zeit polarisiert noch nach 50 Jahren. Die Moderatorin, Kabarettistin, Literaturkritikerin und Schriftstellerin Elke Heidenreich, damals Mitte 20 und mitten im Studium, meinte zu dieser Zeit: „Zusammenfassend möchte ich sagen: Spätere Politiker, die in der 68er-Zeit infiziert wurden wie Daniel Cohn-Bendit, Christian Ströbele, Otto Schily, auch noch Joschka Fischer - die hatten noch Überzeugungen, Kampfgeist, Biografien. Heute ist der Mainstream gelackt und gut frisiert und hat mehr Karriere als Biografie. Vielleicht müssten wir mal wieder im großen Stil Eier schmeißen.“

Vietnamkrieg

„Ho-Ho-Ho-Chi-Minh“ riefen wir bei Sit-ins und anderen Anlässen an der Schule. Der vietnamesische Revolutionär und kommunistische Politiker Ho Chi Minh beeindruckte uns Teenager und entwickelte sich zu einer Symbolfigur.

Nach der Gründung der Volksrepublik China 1949 durch Mao Tse-Tung, heute meist Mao Zedong geschrieben, befürchteten die Amerikaner einen Vormarsch des Kommunismus. Sie finanzierten einen Großteil des Indochina-Krieges, den die Kolonialmacht Frankreich von 1946 bis 1954 in der Region der heutigen Länder Vietnam, Laos und Kambodscha führte.

Nach der Niederlage der Franzosen erfolgte 1954 auf der Genfer Konferenz die Teilung Vietnams. Ein Bürgerkrieg flammte auf und immer mehr rote Partisanen gelangten von Nord- nach Südvietnam. Die Regierung im Süden war korrupt, es herrschte Chaos und deren Armee war unfähig, die Angriffe aus der Demokratischen Republik Vietnam, wie Ho Chi Minhs Land im Norden hieß, zu stoppen. Amerika griff ein.

Im Februar 1962 schickte Washington heimlich 5‘000 als „Militärberater“ getarnte GIs nach Saigon. „Schleier des Schweigens“, lautete der Titel eines Spiegel-Berichts im März 1962. Darin werden Präsident J. F. Kennedys Worte zitiert: "Ich glaube, wir sind so aufrichtig, wie wir sein können." Und weiter im Spiegel: „Zu dieser begrenzten Aufrichtigkeit gehört es, dass der Präsident seinen Landsleuten die im Pentagon bereitliegenden Pläne verschwieg: die auch den Einsatz regulärer amerikanischer Verbände in Südvietnam vorsehen.“

1965 starteten die USA den Luftkrieg. In der Tagesschau konnten wir die Angriffe verfolgen. Laut Wikipedia hagelte es bis Ende 1967 mehr als 864‘000 Tonnen Sprengstoff über Nordvietnam und Laos, mehr als doppelt so viel wie über dem gesamten Pazifik während des Zweiten Weltkriegs.

Wir demonstrierten gegen den Krieg und unser Protest fand Nahrung in der Berichterstattung investigativer amerikanischer Journalisten. Darunter die Reportage von Seymour Hersh im Magazin „Life“ 1969. Er hatte über das Massaker von My Lai berichtet und die heimlichen Aufnahmen des Armeefotografen Ronald Haeberle belegten das Gemetzel.

Zunächst hatte der Krieg breite Zustimmung in der amerikanischen Bevölkerung gefunden, als jedoch das Blutbad bekannt wurde, wechselte die Stimmung. Bei dem Übergriff hatten US-Soldaten Frauen vergewaltigt und fast alle Bewohner des Dorfes ermordet, darunter zahlreiche Kinder, Frauen und Greise. Insgesamt fanden 504 Zivilisten den Tod.

Die US-Armee vertuschte das Massaker zunächst. Über ein Jahr lehnten sämtliche Medien die Veröffentlichung der Reportage ab, bis sie 1969 im Magazin „Life“ erschien.