9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: FISCHER E-Books

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Um 2.750 v. Chr. wurde das Land Mesopotamien von einer Flutkatastrophe heimgesucht. Nur ein Mann, seine Angehörigen und sein Vieh entkamen dem Inferno. In Marianne Fredrikssons dramatischem Roman »Sintflut« wird das Schicksal des Schiffsbauers Noah und seiner Familie zu einem Gleichnis auf das menschliche Leben. In fesselnden Bildern erzählt die große schwedische Autorin eine Geschichte von Freiheit und Unterdrückung, Leidenschaft und Angst, von der Liebe und vom Verhältnis der Geschlechter angesichts einer drohenden und schließlich hereinbrechenden Katastrophe.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 438

Veröffentlichungsjahr: 2021

Ähnliche

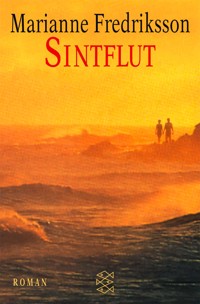

Marianne Fredriksson

Sintflut

Roman

Roman

Über dieses Buch

Um 2.750 v. Chr. wurde das Land Mesopotamien von einer Flutkatastrophe heimgesucht. Nur ein Mann, seine Angehörigen und sein Vieh entkamen dem Inferno.

In Marianne Fredrikssons dramatischem Roman »Sintflut« wird das Schicksal des Schiffsbauers Noah und seiner Familie zu einem Gleichnis auf das menschliche Leben. In fesselnden Bildern erzählt die große schwedische Autorin eine Geschichte von Freiheit und Unterdrückung, Leidenschaft und Angst, von der Liebe und vom Verhältnis der Geschlechter angesichts einer drohenden und schließlich hereinbrechenden Katastrophe.

Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de

Biografie

Marianne Fredriksson wurde 1927 in Göteborg geboren. Als Journalistin arbeitete sie lange für bekannte schwedische Zeitungen und Zeitschriften. Im Jahre 1980 veröffentlichte sie ihr erstes Buch. Sämtliche Romane der Autorin wurden in Deutschland große Bestsellererfolge. Die Autorin starb am 12. Februar 2007.

Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de

Impressum

Die Abbildungen am Ende des Bandes wurden von Anders Söderberg gezeichnet, der auch das Modell der Arche baute.

Erschienen bei FISCHER E-Books

Die schwedische Originalausgabe erschien 1990 unter dem Titel »Syndafloden« im Verlag Wahlström & Widstrand, Stockholm

Published by agreement with Bengt Nordin Agency, Stockholm

© Marianne Fredriksson 1980

Für die deutschsprachige Ausgabe:

© 2002 Fischer Taschenbuch Verlag GmbH, Hedderichstr. 114, D-60596 Frankfurt am Main

Covergestaltung: Buchholz / Hinsch / Hensinger,

Coverabbildung: ZEFA / Blok

Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.

Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.

ISBN 978-3-10-491502-9

Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.

Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.

Hinweise des Verlags

Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.

Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.

Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.

Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.

Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.

Inhalt

[Widmung]

Kapitel 1

Kapitel 2

Kapitel 3

Kapitel 4

Kapitel 5

Kapitel 6

Kapitel 7

Kapitel 8

Kapitel 9

Kapitel 10

Kapitel 11

Kapitel 12

Kapitel 13

Kapitel 14

Kapitel 15

Kapitel 16

Kapitel 17

Kapitel 18

Kapitel 19

Kapitel 20

Kapitel 21

Kapitel 22

Kapitel 23

Kapitel 24

Kapitel 25

Kapitel 26

Kapitel 27

Kapitel 28

Kapitel 29

Kapitel 30

Kapitel 31

Kapitel 32

Kapitel 33

Kapitel 34

Kapitel 35

Kapitel 36

Kapitel 37

Kapitel 38

Kapitel 39

Kapitel 40

Kapitel 41

Kapitel 42

Kapitel 43

Kapitel 44

Kapitel 45

Kapitel 46

Kapitel 47

Kapitel 48

Kapitel 49

Kapitel 50

Kapitel 51

Kapitel 52

Kapitel 53

Kapitel 54

Kapitel 55

Kapitel 56

Kapitel 57

Kapitel 58

Kapitel 59

Kapitel 60

Kapitel 61

Kapitel 62

Literatur

Die Personen

Für Katarina Holmertz

mit Dank für sachkundige Kritik und

nie nachlassenden Enthusiasmus.

Sowie für Sven Fredriksson,

der alle technischen Probleme hinsichtlich des

großen Schiffsbaus löste.

Kapitel 1

Das Mädchen lag auf dem Boden des Bootes, nackt, schwer vor Liebe und Melancholie. Sie war erstaunt, sie hatte bis jetzt nicht verstanden, wie einsam sie war.

Aber dann dachte sie an ein Lied, das er geschrieben hatte, über die Trauer, die sich im Schatten der Freude verbirgt. Wie konnte er das wissen? War er eingeschlafen, um der Trauer zu entgehen, wie er immer danach einschlief?

Der Morgenwind nahm zu wie gewöhnlich nach dem Sonnenaufgang, und das Boot schaukelte leicht in der Dünung. Um sie herum stand Schilf, gelb wie reifes Korn, nur drahtiger und viel höher. Es sang, Schilfrohr rieb an Schilfrohr, und die Melodie war hell und spröde.

Wehmütig wie ich selbst, dachte das Mädchen und schloss die Augen gegen den Himmel, legte vier Finger ans Herz und wünschte sich eine lange Reise. Aber da erinnerte sie sich, dass sie ihn ansehen, die Augenblicke nutzen und sie für die Erinnerung sammeln musste. Vorsichtig stützte sie sich auf den Ellenbogen und öffnete die Augen.

Er ist schön wie sein Boot, geschmeidig und wohlgeformt. Aber warum war er so traurig? Im nächsten Augenblick dachte sie, dass sie ihn wegen seiner Traurigkeit liebte.

Nun erwachte die Stadt jenseits des Schilfs, sie konnte die Fischhändler unten am Kanal hören, die Esel, die über die Pflastersteine rutschten, und die Karrenräder, die unter den schweren Lasten knirschten. Auf dem Marktplatz übten die Soldaten, die Kommandorufe durchschnitten die Luft, übertönten das Schilf, weckten den Jungen. Die Furcht zog sein Gesicht zusammen, die langen Wimpern flatterten, bevor er erwachte und ihren Augen begegnete.

Sie kannte diese Zeichen der Unruhe gut. In ihrem Land waren alle ängstlich.

»Keine Gefahr«, flüsterte sie, und er wurde ruhiger, lächelte sie an und strich mit weicher Hand über ihr Haar, ohne Glut und Forderung, Es ist mit ihr wie mit Mutter, dachte er. In ihrer Gegenwart kann nichts Schlimmes geschehen.

Er stand auf, um sich anzukleiden, blieb aber auf der Reling sitzen und betrachtete sie: die langen Beine, das Dreieck, schwarz wie Ruß, das ihre geheime Öffnung verbarg, die Taille, die kleinen Brüste und die Brustwarzen, die noch steif und rot waren von seinem Mund und seinen Händen.

Sie ist wie ein Baum, dachte er, ein junger und starker Baum, tief verwurzelt. Nun fühlte er die Lust stärker werden, und er musste den Blick auf ihr Gesicht, das dunkle Haar, den kühnen Mund lenken. Und die Augen, ja, sie waren, wie er sie in Erinnerung hatte, voll von Liebe, die größer war als seine.

Und er dachte, wie schon beim ersten Mal, als er sie gesehen hatte, dass sie ein Mensch war, der im Einklang mit sich selbst lebte und sich daher seiner Verantwortung bewusst war.

Ich darf sie nicht verletzen.

»Woran denkst du?«, fragte sie.

»Ich denke an die Vögel, die ihre Nester in deinem Haar bauen werden«, antwortete er.

Sie lachte erstaunt, wollte aber nicht hinter ihm zurückstehen:

»Ich denke, du bist wie dein Boot, in allen Einzelheiten wohl geformt«, sagte sie.

»Schnell und leicht«, sagte er. »Nichts, worauf man sich bei stürmischem Wetter verlassen kann.«

Er lächelte, aber es war nicht nur ein Scherz, und für einen Moment konnte sie spüren, wie sie in den Abgrund, die Schande und den Tod stürzte.

Seine Unruhe galt dem greifbar Nahen, sie mussten aus dem schützenden Schilf herausfinden, zum Steg hin, der sich längs des Flussufers bis zum Waschplatz erstreckte, wo Jiskas Dienstmädchen wuschen.

»Zieh dich an«, sagte er und hörte, dass seine Stimme unnötig beklommen klang. Aber sie gehorchte, und als sie aufstand, wurde ihm das Unerwartete bewusst, das der Körper schon im Schlaf gespürt hatte. Das Boot schaukelte in der Dünung. Er hatte es ordentlich auf dem lehmigen Grund festgesetzt, es dürfte kein Wasser unter dem Kiel haben.

»Der Flusssteigt«, sagte er erstaunt.

»Das ist die Liebe«, sagte Jiska und kicherte. »Sie ist so groß, dass sie überläuft.«

»Närrin«, sagte er, und die Zärtlichkeit tat weh.

Langsam stakte er das Boot aufs offene Wasser hinaus, geräuschlos, sodass das Ruder nie am Grund schabte. Aber dort, wo das Schilf sich lichtete und das Flusswasser wieder tief und blau wurde, hielt er an.

»Das Wasser ist so hoch, dass wir uns den ganzen Weg durchs Schilf durchschlagen können«, sagte er, und das Mädchen, das nun angezogen war und sein Haar flocht, nickte und versuchte, an die Wäsche zu denken, daran, dass das Hochwasser das Auswaschen erleichtern würde.

Japhet stakte das Boot hinter dem schützenden Schilfvorhang nordwärts, Es war schwerer, als er geglaubt hatte, denn er hatte nicht mit der Gegenströmung gerechnet. Niemals zuvor hatte es eine so starke Strömung gegeben.

Es dauerte lange, sie hätte bereits wieder bei den Waschfrauen sein sollen.

»Wir haben die Mächte gegen uns«, flüsterte er, seine Verbitterung stieg wie der Fluss, und er konnte nicht wie sonst denken, dasser ein Lied darüber machen würde, über das Wasser, das stieg, und den Strom, der wuchs, gefühllos für die Liebe und die Angst der Menschen.

Aber schließlich kam er an. Keuchend und nass vor Schweiß hakte er das Boot am Steg fest und half ihr hinauf. »Wir sehen uns«, flüsterte er. »Nächsten Donnerstag, wie immer.«

Sie antwortete ihm nicht, stand nur dort auf dem Landungssteg, mit dem Kopf hoch über dem Schilf. Nach einer Weile sah er, dass ihre Lippen sich bewegten, und verstand, was sie zu sagen versuchten:

»Er ist hier. Er steht am Kai und beobachtet uns.«

Sie drehte sich nicht um, als sie, mit geradem Rücken und hocherhobenem Kopf, zurück zu den Waschfrauen ging. Die Frauen wuschen, aber keine sprach, und ihre Bewegungen waren starr, als ob sie gerade Linien durch die Luft zögen.

Sie haben ihn auch gesehen, dachte das Mädchen, nahm den Wäscheklopfer und klopfte einen Mantel, als schlüge sie ihn, den siebenfach Verfluchten, den man den Schatten nannte.

Kapitel 2

Sie sind wie Geschwister, dachte der Schatten, als er am Kai stand und die beiden jungen Menschen beobachtete. Der Junge ist hübscher, aber das Mädchen hat etwas an sich, eine Kraft, die die Ängstlichen anzieht.

Er hieß Mahalaleel, Sohn des Kenan, der einmal oberster Priester der Stadt Sinear gewesen war. Aber Kenan war nun tot wie alle Priester des Nordreiches.

Und niemand erinnerte sich mehr an den Namen des Sohnes. Er war Oberaufseher Nummer vier und betrachtete sich selbst als den Oberaufseher schlechthin, für den er auch von den Über- und Untergeordneten gehalten wurde.

Die Leute nannten ihn den Schatten, denn er folgte ihrem Leben und ihren Handlungen ebenso unabwendbar, wie der Schatten dem Körper folgt. Es gab nur einen Menschen, der eine andere Bedeutung in den Spitznamen legte, das war Noahs Frau, die gesagt hatte, dass der Oberaufseher keinen Schatten auf die Erde warf, weil er seinen Schatten in sich trug.

Er hatte vor langer Zeit aufgehört, sich über die Torheit der Menschen zu wundern, und ein Bedürfnis, sie zu verstehen, hatte er nie gehabt.

Dennoch schüttelte er den Kopf über die beiden hier, Harans Tochter und Noahs Sohn, die Ansehen und Leben für einige brünstige Treffen riskierten.

Unzucht wurde im neuen Gesetz mit dem Tod bestraft.

Aber er hatte nicht vor, sie vors Gericht zu bringen, noch nicht. Noahs Sohn war außerdem schwer beizukommen. Das irritierte ihn, wie ihn der Junge selbst irritierte, der ebenso unbegreiflich war wie seine Lieder.

Und damit war er wieder bei dem Problem mit den Liedern, die seit einigen Monaten von den Leuten im Nordreich gesungen wurden. Sie hatten eine seltsame Macht über die Sinne, dienten als Trost und schenkten Gemeinschaft. So viel hatte er verstanden, und das gefiel ihm nicht. Aber er konnte sie nicht zum Schweigen bringen, sie wurden in den Gassen gesummt, auf dem Marktplatz und in den Wirtshäusern am Fluss, sobald er selbst oder seine Männer sich abwandten.

Verbieten konnte er sie nicht, die Wörter enthielten keine Bedrohung für das neue Reich. Er konnte sie auswendig, heute früh noch hatte er die Texte aus dem Gedächtnis heruntergeleiert, die Wörter gedreht und gewendet. Die Lieder waren allesamt traurig und unbegreiflich. Wie eines von ihnen, an das er sich am besten erinnerte, das Lied vom Priester, der einmal die Gerechten zählen sollte und dessen Augen blau wie die Freiheit waren.

Dummheiten, dachte der Schatten. Er war selbst blauäugig wie viele Nachkommen der alten Priester des Nordreiches.

Er hatte mit Habak gesprochen, einem Wirt, der ein schwacher Mensch mit sanftem Gemüt war und der wie die anderen Berufsgenossen seine Tätigkeit nur fortsetzen durfte, weil er jeden Morgen berichtete, was am Abend zuvor im Wirtshaus erzählt worden war. Habak hatte den Oberaufseher angesehen und gesagt, dass die Lieder die Trauer des Landes ausdrückten, die Trauer der Menschen.

Der Wirt hatte seinen ganzen Mut zusammengenommen, um das zu sagen.

Aber der Oberaufseher kümmerte sich nicht um Habak. Der Kerl war unbegreiflich und log wie die meisten seinesgleichen.

Da schenkte er eher einem Lautenspieler Glauben, der behauptet hatte, dass Japhets Lieder ihre Kraft in der Musik hätten, in den Melodien, die auf eine magische Art die Sinne ergriffen.

Der Schatten selbst konnte nicht einmal die Melodien unterscheiden.

Er war zufrieden mit der Entdeckung dieses Morgens und beschloss, sich viel Zeit zu nehmen, bevor er einen Entschluss fasste, wie er sie sich am besten zu Nutzen machen könnte.

Der Mann, der der Schatten genannt wurde, fühlte keinen Zorn, er hatte kaum Gefühle. Das war eine gute Voraussetzung für seine Arbeit, auch die vielen, die ihn hassten, mussten zugeben, dass seine Bösartigkeit unpersönlich war. Das vergrößerte den Schrecken, das Handeln des Oberaufsehers ließ sich nie vorhersehen.

Er selbst hielt sich für voll und ganz berechenbar, nur von der Vernunft gesteuert wie einer, der nicht zu lieben oder zu hassen braucht. Wenn es eine Ausnahme gab, dann waren es Noah und seine Familie. Da spürte er einen Groll, so alt wie er selbst und verwurzelt in der gemeinsamen Kindheit.

Er hatte viele sterben sehen, hatte mit eigener Hand etliche Todesurteile vollstreckt. Das war natürlich, das Leben hatte ihn in den Dienst der Macht gestellt, und er war pflichtbewusst und sorgfältig. Nur einmal hatte eine Hinrichtung ihm Vergnügen bereitet, es war, als er Noahs Vater, dem kriecherischen Priester, die Eingeweide aus dem Leib geschnitten hatte.

Aber das war lange her. Heute war er nur noch verärgert über die Sippe, die ins Grenzland entkommen war.

Es war Donnerstag, er würde sich auf die Reise südwärts den Fluss entlang begeben. Er ging zu der Wache auf dem Marktplatz, wo sein Esel gesattelt stand, nickte dem Mann, der das Tier hielt, zu und sah eine Weile vom Rücken des Esels hinab auf die übenden Soldaten.

Die vielen würden bald ein Leib sein, dachte er zufrieden.

Wie gewöhnlich ritt er allein, ohne Wachen. Es war nicht ungefährlich, Oberaufseher Nummer drei, der ein empfindsamer Mann war, sagte häufig, dass man in den Dörfern am Fluss den Hass riechen könne.

Aber der Schatten war unerschrocken. Er würde noch nicht sterben, er hatte noch zu viel zu erledigen.

Als er nun durch das südliche Stadttor ritt, dachte er wieder an Noahs Vater und an die Zeit, als der König das Unerhörte proklamierte: dass er Gott abgeschafft hatte.

Der Schatten hatte zu den Boten gehört, zu den Offizieren der neuen Armee, deren Auftrag es gewesen war, die Leute in allen Dörfern des Landes vor den Tempeln zu versammeln, um zu verkünden, dass es Gott nicht gebe und er deshalb im Nordreich der Zukunft nicht angebetet werden dürfe.

Zu dieser Zeit hatte es noch Menschen gegeben, die es wagten, Fragen zu stellen. Er erinnerte sich plötzlich an einen alten Mann, der gerufen hatte:

»Glaubt ihr, dass ihr Gott töten könnt?«

Der Schatten hatte seine Ruhe bewahrt und geantwortet, dass man jemanden, den es nie gegeben habe, nicht zu töten brauche. Aber der Mann hatte geschrien, dass Er, den es immer gegeben habe, vor der Erde und den Menschen, eine fürchterliche Rache nehmen werde. Der Alte hatte mehr sagen wollen, konnte es aber nicht mehr, weil die Soldaten ihm die Kehle durchschnitten.

Der Oberaufseher empfand ein gewisses Unbehagen bei der Erinnerung an die Worte des Alten, und ganz ohne Grund dachte er an das Flusswasser, das allein in den letzten Tagen um gut einen Zoll gestiegen war.

Auf den Feldern vor der Stadt sah er eine kniende Frau. Sie hatte die Hacke neben sich gelegt und den Blick zum Himmel erhoben. Noch lebten Menschen, meist Frauen, die wussten, dass es Gott gab. Aber nur wenige wagten zu glauben, dass Er ihre Gebete hörte, jetzt, da die Opfer verboten und die Lieder in den Tempeln verstummt waren.

Der Oberaufseher gehörte verblüffenderweise zu denen, die heimlich die Existenz Gottes anerkannten. Er wusste es. In seinem Leben hatte er immer danach gestrebt, die Grenze für die Macht des Unsichtbaren, des Unvorhersagbaren zurückzudrängen.

Als die Frau, die seinen Esel gehört hatte, sich vor Angst duckte und hastig die Hacke wieder in die Hand nahm, lächelte er. Arme abergläubische Kreatur, dachte er.

Er hatte gestern einen Aufrührer verhört, einen furchtlosen Teufel, der viel zu sagen hatte über Unterdrückung und Hass in den Bergdörfern, aber nicht ein Wort darüber, wie der Widerstand in den Bergen geplant wurde. Und das, obwohl der Schatten seine härtesten Verhörmethoden angewendet hatte.

Der Mann war während des Verhörs gestorben, und der Schatten hatte sich zu einer Reise nach Maklea entschlossen, in das Bergdorf, in dem er einen seiner zuverlässigsten Denunzianten hatte.

Sie reden von Unterdrückung, dachte er. Als ob irgendeine Unterdrückung schlimmer sein könnte als die alte, der selbstgewählte Schrecken vor einem selbstherrlichen Gott, der blind zuschlug und ungerecht und ohne Sinn traf. Das Reich, das der Schatten hatte errichten wollen, hatte sowohl Ziel als auch Sinn gehabt, es sollte dem blinden Schicksal gewachsen sein. In der neuen Gesellschaft sollte alles vorhergesehen und kontrolliert werden.

Er verzog nun fast den Mund zu einem Lächeln, als er sich an den Enthusiasmus erinnerte, den er verspürte, als der neue König im Kreis seiner Offiziere seinen Plan vorgelegt hatte. Sie würden ein neues Land bauen, in dem Ordnung und Gerechtigkeit herrschten. Die Sklaven sollten befreit, das Besitzrecht an Boden abgeschafft und das Brot geteilt werden.

Der erste Schritt auf diesem Weg war es, die Priester zu töten und die Tempel zu schließen.

Wie so viele Male zuvor dachte der Oberaufseher, dass er nicht aus Zufall zu dieser Aufgabe abkommandiert worden war. Er, der einzige Sohn des Obersten Priesters, sollte geprüft werden. Der König hatte sicher geglaubt, dass der junge Offizier seinen Auftrag mit einer solchen Hingabe ausgeführt hatte, um seine Solidarität zu beweisen.

Aber der König konnte nicht wissen, wie groß der Zorn eines Priestersohnes war, wie bodenlos der Hass gegen die unbekannte Kraft im Himmel.

Nun wussten sie alle, dass dieses Vorhaben, eine neue Gesellschaft zu errichten, schwerer war als irgendjemand angenommen hatte. Und dass sie weit vom Ziel entfernt waren. Es sei die Schuld des Krieges, sagte der höchste Rat, aber der Schatten dachte immer häufiger, dass es die Schuld der Menschen war. Die Menschen schienen den Wahnwitz des blinden Gottes übernommen zu haben. Das Unvorhersehbare hatte in ihnen, in den Männern und den Frauen, Wurzeln geschlagen. Wie Gott selbst waren sie rätselhaft, ausweichend und ohne Sinn.

Und es war mit ihnen wie mit dem abgeschafften Gott, man konnte sie nicht zum Sprechen bringen.

Zu ihren Waffen gehörte die Faulheit. Alle Arbeit ging träge vor sich, die Häuser verfielen, die Kanäle verschlammten und der Boden wurde vernachlässigt. Wo er entlang ritt, sah er die mageren Äcker, in denen die Saat trotz der Frühlingswärme nicht gekeimt hatte. Und er dachte, dass es auch in diesem Jahr Missernten geben werde, Hunger. Sie würden gezwungen sein, bei dem Erbfeind im Süden Getreide zu kaufen, und wie in den Jahren zuvor würden sie unangemessene Preise in Gold und Kupfer aus den Gruben am Abhang des Großen Berges bezahlen müssen.

Der König würde toben wie gewöhnlich, die Aufseher hinrichten, neue einsetzen, die bald ebenfalls hingerichtet oder zur Hölle geführt würden in die Schwefelgruben, wo die meisten der freigelassenen Sklaven gelandet waren.

Wenn überhaupt noch ein paar von ihnen übrig waren, dachte der Oberaufseher. Die Menschen lebten nicht lange in den Dämpfen unten im Berg. Er wusste es, denn er war selber dort gewesen. Die Ungnade hatte ihn einmal getroffen, und der Schwefel hatte ihn beinahe getötet.

Damals hatte der Krieg ihn gerettet, nicht einmal der König konnte seine besten Soldaten in den Gruben festhalten, als der Feind in Scharen über die Grenze marschierte.

Die Sonne stand nun hoch, fast gerade über seinem Kopf. Einen kühlen Ort konnte er nirgends an dem flachen Flussufer finden, und er spürte, wie der drückende Kopfschmerz, der sein ständiger Begleiter war, sich wie eine stumpfe Marter über die Augen legte.

Er lenkte den Esel zum Fluss hinunter, stieg ab und tauchte den Kopf in das strömende Flusswasser. Es war überraschend kalt, und für einen Augenblick wurde ihm schwindlig.

Ungewöhnlich kalt, dachte er über das Wasser und führte es auf die kräftige Strömung zurück, die Quellwasser von den Bergen im Norden mit sich führte und den Fluss ansteigen ließ. Noch trat er nicht über die Ufer hier am Strand entlang, aber in den Kanälen im östlichen Tiefland herrschte Überschwemmung.

Gegen Nachmittag erhoben sich vor ihm die Abhänge von Kerais, dem grünen Südberg im Nordreich, gesegnet mit Wäldern und Fruchtbarkeit. Auf halbem Weg den Abhang hinauf lag Maklea, das Dorf, dem die Reise galt. Die Leute hatten ihn schon gesehen, das merkte er an dem ängstlichen Gerenne, das plötzlich die Stille zwischen den schläfrigen Häusern unterbrach. Das machte nichts, vielleicht gelang es ihnen, ein paar verbotene Gegenstände zu verstecken. Aber er kannte ihre heimlichen Verstecke.

Und sein eigentliches Anliegen war das Treffen mit Eran, dem Sohn aus einem der ältesten Häuser und dem heimlichen Informanten des Oberaufsehers.

Unser ganzes System würde zusammenfallen, wenn es keine Denunzianten gäbe, dachte er mit einer gewissen Bitterkeit, denn er mochte sie nicht, die Überläufer. Es war schwer, mit ihnen zusammenzuarbeiten, sie waren glatt und ängstlich.

Ein Junge von drei, vier Jahren lief ihm entgegen, leichtfüßig wie ein Eichhörnchen. Er winkte und rief dem Fremden etwas zu. Der Oberaufseher lächelte, noch gab es Kinder, die zu unerfahren waren, um Angst zu haben. Als er abstieg, hörte er, was der Junge sagte, klar und deutlich und ohne Versprecher:

»Eran ist davongelaufen. Er ist auf und davon gerannt, zum Fluss.«

Die Dunkelheit brach herein, bevor der Oberaufseher seine Verhöre mit den Leuten im Dorf beendet hatte. Er tat es eigentlich nur, um den Regeln zu folgen, er wusste, dass das Dorf sich gegen ihn zusammenschließen und seine Geheimnisse vor ihm verbergen würde.

Erans Mutter war die Einzige, die weinte. Wegen der Schande?

»Wer hat ihn entlarvt?«

Aber sie schüttelte den Kopf und hielt daran fest: Es gab nichts zu entlarven. Der Sohn war verschwunden, und niemand im Dorf verstand den Grund.

Sie logen, und er hatte dem nichts entgegenzusetzen, er allein. Morgen würde er in die Hauptstadt zurückkehren, um seine Spezialtruppe in das Dorf zu holen. Alle würden sie die Verhöre nicht aushalten, jemand, einige würden sprechen.

Die Eltern des Dreijährigen? Wahrscheinlich, wenn die Spezialisten sich um das Kind kümmerten.

Dann schlief er ruhig im Zimmer des Wirtshauses ein, müde vom Tag und der Reise. Seine Gesichtszüge glätteten sich, und wer gewagt hätte, ihn anzusehen, wie er da auf dem Rücken lag, wäre erstaunt gewesen. Er schlief wie ein Kind, und das Gesicht war wie das eines Kindes, weich in den Konturen, als ob die Erfahrungen des Lebens es nie gezeichnet hätten.

Vor dem Morgengrauen wachte er von dem üblichen Traum auf: Er stand vor dem Thron des großen Gottes, und alle seine Handlungen auf Erden wurden genau geprüft. Er selbst schwieg wie gewöhnlich, er fühlte keine Schuld und brauchte sich nicht zu verteidigen.

Während die Dunkelheit noch die Berghänge verhüllte, verließ er das Dorf, still und unbemerkt. Als die Morgendämmerung unten am Fluss hervorbrach, erinnerte er sich an den Dreijährigen, den Jungen, der ihm gestern entgegengelaufen war. Jetzt konnte er die Gedanken an seinen eigenen Sohn nicht länger zurückhalten, den Vierjährigen, der weder laufen noch sprechen, winken oder lachen konnte.

Kapitel 3

Am Anfang war nur der Schrecken …

Einen Menschen hatte sie, der Bescheid wusste, ihre Geheimnisse und ihre Angst teilte, Kreli, die gute Seele, die für die Kinder in Harans Haus wie eine Mutter war, obwohl sie nicht viel älter war als Jiska, und die sich mit dem Mädchen über die Liebe zu dem Sänger, Noahs jüngstem Sohn, gefreut hatte. Aber nun konnte Kreli keinen Trost spenden.

Sie war es, die die schweren Fragen stellen musste.

Am Anfang war es die stumme Frage jeden Morgen, wenn sie sich in der Küche trafen, um das Frühstück zuzubereiten. Und Jiska antwortete Tag für Tag mit einem fast unmerklichen Kopfschütteln.

Bis die Blutung eines Nachts kam und die beiden Frauen aufatmeten und sich zum ersten Mal seit Wochen über den Tag freuen konnten.

Aber schon am folgenden Tag standen sie vor der nächsten Frage: Worauf wartete der Schatten?

Sie verstanden, dass sie eine Atempause bekommen hatten. In den Bergen herrschte Aufruhr, hörten sie.

In Sinear war alles geheim, deshalb wussten alle alles. Niemand sagte viel, nie so viel, dass die Leute des Schatten Verdacht schöpfen konnten. Aber es fiel ein Wort hier, eins dort, aus dem Zusammenhang gerissen, aus vielen Mündern. Und es gab Regeln, wie sie zu Sätzen zusammengefügt werden sollten, Bilder, die von Haus zu Haus flogen. Mit dem Wind, wie der Wind.

Aufruhr in den Bergen, ein Dorf war geflohen.

Geflohen?

Ja, die Dorfbewohner waren verschwunden, als der Schatten mit seinen Männern zurückkam. Aber wohin? Keiner wusste es, man sprach vom Grenzland. Aber dort kann doch niemand leben?

Vielleicht, wenn man Hilfe bekommt.

Aber Noah kann nicht ein ganzes Dorf verstecken, wie viele?

Über fünfzig, mit den Kindern.

Noahs Frau?

Ja, Noahs Frau.

Alle wussten ja, dass sie über außerordentliche Gaben verfügte, die Frau, die Noah während des Krieges bei dem Waldvolk gefunden hatte. Aber ein ganzes Dorf?

Die Gerüchte schwirrten wie wilde Bienen durch die Häuser der Stadt, aufgeregt und hoffnungsvoll.

Dann war er eines Tages wieder da, der Schatten mit seinen Männern.

Zu einem Verhör vor den Rat gerufen, vielleicht sogar zu dem, den man den Verrückten nannte.

O Gott, wie sie sich freuten, als ihre Blicke sich trafen und bekräftigten, dass sie nun in einem gemeinsamen stillen Gebet vereint waren: Gib ihm einen grausamen Tod.

Jiska erbat es ebenfalls, ständig wiederholte sie in schlaflosen Nächten die Worte. Im Morgengrauen dachte sie an Japhets Mutter, mit Verwunderung.

Kreli war erleichtert, hoffnungsvoll, auch wenn sie den Gerüchten, dass die Macht des Schatten gebrochen war, nicht glaubte. Sie meinte, dass sie seine Sorte gut kenne und dass die Kalten meist überlebten. Aber der Schatten hatte dennoch an wichtigere Dinge zu denken als an Jiskas Liebestreffen.

Dann zogen die Soldaten eines Nachts aus der Stadt hinaus, bis in jedes Haus drang das Marschieren im Gleichschritt. Nach Süden, zu dem Berg Kerais, wohin sie selbst im Frühling gezogen waren, um die Quellen und den Gesang der Vögel zu hören.

Aber das war lange her, in dem neuen Reich durfte niemand sein Haus ohne ausreichenden Grund verlassen.

In dieser Nacht beteten viele in der Stadt für die Menschen in den Bergdörfern.

Am nächsten Morgen ging er dort durch die Straßen, wie er es immer tat, der Schatten. Und er blickte in ihre Gesichter und beobachtete ihre Tätigkeiten, und was für einige Tage Freude und Munterkeit gewesen war, erstarrte zu dem alten Schrecken, die Hände wurden träge und die Füße langsam.

Gegen Nachmittag tauchte er vor Harans Laden auf, und der Goldschmied sah von seinem Fenster aus, wie der Schatten seine Tochter mit einer Geste zurückhielt.

Haran sah den Mann sprechen, ohne dass das Mädchen ein Wort sagte. Sie sank in sich zusammen, wie sie dort stand, und nickte zustimmend. Als sie sich endlich von dem Oberaufseher trennte, schlug Harans Herz so schnell, dass er sich nicht erheben und ihr entgegen gehen konnte, nur seine Augen konnten die Frage stellen:

Was wollte der Schatten?

Aber in der Werkstatt wagte niemand zu sprechen, daher gingen sie zu dem Baum im Hof, und auch Kreli war sofort da.

»Er hat mich gebeten, für seinen Sohn zu sorgen«, sagte Jiska, und alle drei sahen einander in großer Verwunderung an.

In der Stadt kannten alle die Geschichte von der Frau des Schatten, die vor Trauer verrückt geworden war, nachdem ihre Eltern in die Schwefelgruben geführt, angeklagt und vom Schwiegersohn verhört worden waren. Welches Verbrechens sie sich schuldig gemacht hatten war unbekannt. Und uninteressant, es standen so viele Verbrechen zur Auswahl für den, der Menschen loswerden wollte.

Aber die schöne Frau des Schatten beschäftigte die Phantasie. Sie, die nun bettlägrig war, in dem schönen Haus oben auf dem Hügel, und die nie lächelte, nur in einen Schwall von wahnsinnigen Worten ausbrach, wenn der Schatten sie jeden Abend für einen kurzen Augenblick besuchte.

Es gab ein Kind, das wusste man. Aber niemand hatte den Jungen gesehen, der wie ein Gefangener in dem großen Haus lebte, versorgt von einer alten Frau.

Einige sagten, dass die Alte die Frau des Obersten Priesters und die Mutter des Schatten sei. Aber andere meinten, dass die Mutter zusammen mit ihrem Mann ermordet worden sei und dass niemand aus dem Priestergeschlecht überlebt habe außer dem Schatten und Noah.

Nun hatte der Oberaufseher zu Jiska gesagt, er habe gehört, dass sie eine gute Hand mit Kindern habe und ihren kleinen Brüdern eine gute Lehrerin sei. Sein Sohn brauche Wissen und Kameraden.

Das Kind sollte jeden Morgen zu Harans Haus gebracht und am Abend geholt werden.

Kreli sah Jiska lange voller Erleichterung an. Es hätte schlimmer kommen können, sehr viel schlimmer.

Aber als der Junge am nächsten Morgen kam, musste Kreli zugeben, dass Jiska kaum ein schwerere Aufgabe hätte bekommen können. Das Kind, das von einem Diener getragen wurde, konnte nicht gehen, nicht sprechen. Am schlimmsten war, dass es nicht für einen Augenblick einem anderen Menschen ins Gesicht sah, eine Begegnung war nicht möglich. Jiska wusste, dass es früher im Nordreich solche Kinder gegeben hatte. Kreli konnte sich sogar an sie erinnern. Aber in dem neuen Reich waren sie nicht zugelassen, sie wurden geholt und verschwanden. Wurden getötet, sagte Kreli, die sich an das Kind der Schwester und deren Verzweiflung erinnerte, als man ihr das Kind wegnahm. Stand der verdammte Schatten unter einem anderen Gesetz, nein, dachte sie, das war doch nicht möglich.

Im nächsten Augenblick verspürte sie eine Erleichterung, eine ungebührliche Zufriedenheit. Der Schatten hatte sein Geheimnis gegen Jiskas getauscht, solange sie über das Kind schwiegen, waren sie sicher.

Sie sah, dass Jiska nicht verstanden hatte, dass das Mädchen gegen sein Befremden und seinen Widerwillen kämpfte, als es den Körper des Jungen hielt, der schwer und ohne Haltung war.

»Er ist ja doch ein Mensch«, flüsterte sie, und Kreli, die sie so gut kannte, verstand, dass sie sich anstrengte, ihr Mitleid zu finden.

»Wenn er nur …«, sagte sie, und Kreli sah den Jungen an und verstand wieder. Wenn er nur seinem Vater nicht so ähnlich gewesen wäre. Aber das war er, das gleiche viereckige, eigenartig unschuldige Gesicht, die gleichen blauen Augen, in denen der Blick an der Oberfläche lag, hinter der nichts zu erkennen war, der gleiche kräftige Körperbau.

Sie legten das Kind auf ein Bett, standen lange dort und betrachteten es, als ob sie eine Veränderung erhofften. Aber nichts geschah, es lag dort wie ein kleiner Schatten, unbegreiflich wie sein Vater, nein, noch unbegreiflicher.

Plötzlich begann es zu jammern, wühlte mit dem Kopf im Kissen.

»Wie ein blinder Hundewelpe«, sagte Kreli, und Abscheu lag in ihrer Stimme. Dennoch halfen die Worte Jiska, die Hunde immer gemocht hatte. Sie hatte selber Welpen aufgezogen, als sie ein Kind war und Sana noch lebte, die alte Hündin, die jedes Jahr Junge bekam, zu Harans Verzweiflung und zur Begeisterung der Kinder.

»Wie ein Hundewelpe«, flüsterte Jiska und nahm den Jungen hoch, legte ihn mit dem Kopf wieder an ihren Hals und hörte ihn erleichtert seufzen.

Es war nur eine schwache Antwort, aber dennoch.

Vorsichtig begann sie, das Kind zu wiegen, fand Wort und Ton eines alten Wiegenliedes. Der Junge seufzte wieder, und die beiden Frauen nickten einander zu. Vielleicht würde eines Tages eine Begegnung, eine Antwort möglich sein.

Harans Söhne, zehn und zwölf Jahre alt, kamen und sahen ängstlich und abwartend auf das Kind.

»Wie alt ist er?«

»Warum kann er nicht spielen?«

»Warum sieht er uns nicht an?«

Kreli nahm die Jungen zur Seite und versuchte, ihnen begreiflich zu machen, was nicht erklärt werden konnte. Doch sie waren Kinder ihrer Zeit und verstanden bald, dass das Leben davon abhängen konnte, ob sie nett zu dem Eindringling waren und zu niemandem ein Wort sagten.

Es wurde eine sonderbare Zeit in Harans Haus, geheimnisvoll und schwer. Jiska trug vom Morgen bis zum Abend das Kind auf dem Arm und sang alle Lieder, die sie kannte. Außer Japhets, sie hatte keine Zeit, um ihn zu trauern. Sie hatte nur ein Ziel, ihren Widerwillen zu überwinden und ihr Mitleid zu finden. Denn so viel hatte sie schon am ersten Tag verstanden, dass der Kleine auf ihr Gefühl antwortete, auf die erbärmliche Zärtlichkeit, die sie hatte empfinden können, als Kreli den Jungen mit einem Welpen verglichen hatte.

»Kleiner Welpe, kleiner Welpe, bald kannst du bellen«, sang sie, und Haran fürchtete um ihren Verstand. Nur Kreli verstand, und ihre Ruhe übertrug sich auf die anderen im Haus.

Eines Tages, als Jiska die Windeln des Jungen wechselte, begegnete er zum ersten Mal ihrem Blick, sie schrak zusammen, sie lächelte. Der Junge machte einen winzigen Versuch zurückzulächeln.

»Er hat gelächelt, Kreli, ich versichere dir, er hat es versucht.«

Ihre Freude war töricht, das fanden alle. Aber niemand widersprach ihr, sie brauchte ihre Zuversicht.

Gott sei Dank schlief sie jeden Abend früh ein, übermüdet von der Bürde. Ihre schweren Augenblicke kamen am Morgen, früh, vor der Sonne, erwachte sie und hasste Japhet, verfluchte ihn. Es war unsere Sünde, dachte sie. Aber nur ich muss die Strafe auf mich nehmen.

Aber dann erinnerte sie sich, dass sie den Jungen nicht als Strafe betrachten durfte, sondern als Hundewelpen.

Sie ging oft in der Morgendämmerung hinunter in die Küche, wärmte Wasser mit Honig und trank in großen Zügen. Manchmal leistete Kreli ihr Gesellschaft, und eines Morgens sah Jiska neue Fragen in Krelis Augen:

Kommt Japhet zurück? Habt ihr über die Zukunft gesprochen? Hat er dir nichts versprochen?

Eines Tages hatte Jiska eine Antwort:

»Er hat einmal gesagt, er sei leicht und sanft wie sein Boot, nichts, worauf man sich bei schlechtem Wetter verlassen könne.«

Krelis Augen wurden schwarz vor Wut, und Jiska verließ die Küche und fühlte, dass sie das Vertrauen gebrochen und ihn verraten hatte.

Als sie Kreli das nächste Mal traf, sagte sie:

»Es ging nicht darum, wie oder wer er ist. Es ging um die Liebe selbst.«

Kapitel 4

Als die Luft von Frühlingsdüften erfüllt war, kam ein Mann zu Noah.

Seit einigen Tagen war der Bootsbauer rastlos. Es war eine Unruhe, die sich in der Herzgegend bewegte, eine Form suchte, ein Bild. Aber der Kopf antwortete weder mit einer Idee noch einer Anweisung zu einer Handlung oder einem Ausweg.

Er hatte mit seiner Frau darüber gesprochen, und sie hatte geantwortet, dass er warten müsse.

Er war ein ungewöhnlicher Mann, der Fremde. Er kam, als Noah in der Dämmerung nordwärts gegangen war, wie er es häufig tat, und sich auf den Felsenvorsprung gesetzt hatte, wo der Fluss eine Biegung machte.

Der Besucher sprach über den Fluss, der anstieg, und Noah wusste sofort, dass es das war, was ihn beunruhigt hatte.

»Aber dagegen kann kein Mensch etwas machen«, sagte er.

»Nein.« Der Fremde nickte, und Noah versuchte, ihn anzusehen, seinen Gesichtsausdruck einzufangen. Es war schwer, der Mann hatte sich in das rötliche Licht des Sonnenuntergangs gesetzt, und das machte seine Konturen unscharf und die Gesichtszüge verschwommen. Aber er war zuverlässig und ehrlich, so viel verstand Noah.

Da sagte der Mann etwas überraschend:

»Gott ist der Menschen überdrüssig geworden. Er hat vor, sie in den Fluten zu ertränken.«

»Das glaubst du doch wohl selbst nicht«, sagte Noah mit Entschiedenheit. Und tröstend.

»Warum nicht?«, fragte der Fremde, und Noah hörte, dass er erstaunt war.

»Wir sind doch seine Kinder«, antwortete Noah. »Sicherlich kann man seine Kinder leid werden. Aber man ertränkt sie nicht.«

Durch die zunehmende Dämmerung hindurch spürte er, dass der Mann unsicher geworden war, zögerte. Schließlich sagte er:

»Man könnte ein Boot bauen.«

Noah sah verwundert über seine Werft und dachte, dass sie ein Schiff von dieser Größe und Stärke, wie es hier notwendig wäre, niemals bauen könnten, er und seine Leute. Aber als er sich umdrehte, um das zu sagen, war der Mann verschwunden.

»Als ob er sich in Luft aufgelöst hätte«, sagte er später, als er seiner Frau von dem Treffen erzählte.

»Nie im Leben kann ich mich daran erinnern, wie er aussah«, sagte er.

»Er kommt wieder«, antwortete sie. »Er kommt bald wieder.«

Noah fragte nicht, wie sie das wissen konnte, er wusste, dass sie es wusste. Aber er war erstaunt über ihren Ernst.

»Du musst anfangen, über das Boot nachzudenken«, sagte sie, und in diesem Augenblick erschrak Noah.

»Du meinst das nicht ernst«, sagte er, und sie lächelte und gab zu, dass sie sich irren konnte, dass der Mann vielleicht nur ein Herumtreiber aus dem Südreich war, wie Noah geglaubt hatte.

Dann ging sie hinaus, wie sie es immer tat, um die Sterne zu betrachten, während Noah vor dem Altar, den er auf dem Dach des Wohnhauses gebaut hatte, betete.

Kapitel 5

Sie war ungewöhnlich groß, schlitzäugig und bewegte sich geschmeidig wie ein Tier. Einige hier in ihrem neuen Land fanden sie schön, andere – und das waren die meisten – fanden, dass sie eigenartig aussah.

Zu dem Ungewöhnlichen an ihr gehörte, dass sie nicht alterte, dass ihr Körper geschmeidig war wie der einer Fünfzehnjährigen und dass die Jahre keine Falten hinterlassen hatten. Die Lachgrübchen in den Wangen waren tiefer geworden, das stimmte, und im Sonnenlicht konnte man die Falten auf ihrer Stirn sehen.

Sie waren durch das Erstaunen verursacht, das sie fühlte, und durch das Grübeln, das das neue Land und die unbekannten Sitten ihr bereiteten.

Hier wurde sie Naema genannt, ein Name, den Noah ihr gegeben hatte und der die Schöne bedeutete. Ihr richtiger Name, den sie bei ihrem eigenen Volk getragen hatte, war ein Geheimnis geblieben, ein Wort nur für sie und für ihn in den nahen Stunden.

Tapimana, konnte er abends im Bett flüstern, und es besaß noch seine Magie und weckte ihre Lust.

Nun ging Naema in südlicher Richtung den Strand entlang, spürte den weichen Sand unter den Füßen, atmete die wohlbekannten Düfte von Holz und Pech von der Werft ein und sah die Menschen in den Häusern ihre Feuer anzünden. Bald würde sie den Rand des Dorfes erreichen und ihren Weg zu den Hügeln an der Grenze fortsetzen, spüren, wie sich der Geruch des Flusswassers mit dem Duft des Thymians von der Heide mischte. Dort auf dem sanften Gipfel des höchsten Hügels würde sie bleiben, um den Sternen ihre Fragen zu stellen. Und dem Mond, der heute zur Hälfte sichtbar war.

Sie hätte schon seit langem damit aufhören sollen, sich zu wundern, dachte sie, während sie langsam und mit langen Schritten, lautlos wie die Leoparden, dahinging. Aber als Noah ihr von dem Treffen mit dem Boten erzählt hatte, spürte sie das gleiche Erstaunen wie früher und musste sich wieder darauf besinnen, was sie inzwischen gelernt haben sollte: dass die Sesshaften nie das Wirkliche sehen konnten.

Sein Gott hatte ihm einen Boten geschickt, aber Noah tat dasselbe wie alle hier, er stellte seine Vorstellungen zwischen sich und den Himmelsboten. Es würde lange dauern, bis Noah verstand, es würde schwer für ihn werden. Denn es bedeutete, dass er das glaubwürdige Bild würde opfern müssen, das Bild, auf das er sein Leben gebaut hatte.

Sie beschleunigte ihre Schritte und spürte, dass die Eile durch Zorn verursacht war, auch durch Scham. Sie schämte sich für ihren Mann und sein kindliches Gemüt, als er dem Gesandten antwortete, dass Gott ein Vater sei, der für seine Kinder das Beste wolle.

Von allen Widersinnigkeiten in diesem Land war dies die größte und erstaunlichste. Die verlockendste, dachte sie und musste eine Weile stehen bleiben, um zu atmen und sich von der Erregung zu befreien.

Es war der Glaube an den einfachen, guten Gott, der so viele Menschen hier Kinder bleiben ließ, dachte sie. Wie Noah, der zu gut war, um ein wahrhafter Mensch zu sein.

Jetzt war sie auf der Hügelkuppe angekommen, setzte sich auf die Bank, die er hier für ihr Abendgebet, wie er es nannte, gebaut hatte. Ihr Blick verlor sich in den blinkenden Sternen, und ihre Gedanken kamen zur Ruhe. Aber heute Abend dauerte es lange, bis sie den Gesang der Sterne hören konnte, und der Halbmond zog sie unerbittlich zurück auf die Erde.

Und so kamen sie wieder, die vielen Gedanken über das Leben in der Welt, die Noah zivilisiert nannte, eine Gesellschaft, in der derjenige, der von seinen Visionen und Träumen erzählte, als verrückt galt. Hier lernte niemand, auf die Bilder der Dunkelheit zu achten, die Träume der Nacht. Es war der Mangel an diesem Wissen, der sie verwundbar machte, zu leichten Opfern für die dunklen Kräfte.

Sie sah den Mond an und dachte an die Frauen dieses Landes, die nichts von ihrer Verantwortung für die Männer wussten. Auch hier trug die Frau die Seele ihres Mannes auf dem Rücken, nährte sie, entlockte ihr Vernunft und maßvolles Handeln und schenkte ihr die Kraft, die der Mann für die Jagd, die Tat und die Aufgabe, die Welt zu bauen, brauchte. Aber niemand sprach darüber, es gab weder ein Wissen noch jemanden, der einem Rat geben oder vor den gespaltenen und bösen Männern warnen konnte.

Und die Frauen wurden nicht für die große Aufgabe geachtet, im Gegenteil, hier sah man oft mit Verachtung auf sie herab, sie waren wertlos, wenn sie keine Söhne gebaren.

Als sie Noah an den Quellen des Titzikona traf, verstand sie, dass das Schicksal sie für die Aufgabe bestimmt hatte, für seine Seele verantwortlich zu sein. Aber obwohl sie das wusste und die Liebe zwischen ihnen groß war, hatte sie sein Inneres bei der Schlangenkönigin, die ihre Steine in immer engeren Kreisen warf, um ein rechtes Bild zu bekommen, genau erforscht. Noahs Geist hatte sich als leicht erwiesen, er würde ihre Tage nicht belasten. Nein, die Schwierigkeit war von anderer Art, seine Seele war so luftig und hell, dass sie einer ständigen Aufmerksamkeit bedurfte, um nicht verloren zu gehen.

Nun dachte sie mit Zärtlichkeit an ihren Mann. Wie alle hellen Menschen hatte er einen dunklen Schatten. Er selbst sah ihn nicht, wer sieht schon seinen Schatten? Sie wusste jedoch, dass es an dem Tag, an dem er ihn sehen würde, um das Leben ging.

Noah schob alles Schwere und Dunkle von sich. Es war nicht gut für ihn, er wurde mit den Jahren nicht reifer. Aber das war nicht ihre Sache, nur der eigene Mut und die großen Träume können einen Menschen verändern.

Und es gab Vorteile. Wie so viele, die sich vor den Tiefen fürchteten, war er ein sehr praktischer Mensch. Er diente dem Leben, das er selbst Gott nannte, mit seinen Händen und seinem praktischen Verstand.

Das Dunkle hatte er auf seine Kinder übertragen, wie der es tut, der sich weigert, seinen Teil zu tragen. Das betraf übrigens nicht nur die Söhne. Wie alle Menschen mit leichtem Sinn umgab Noah sich mit Sündenböcken.

Eigentlich war nur sie von diesem Auftrag ausgenommen. Sie war in sein Licht eingeschlossen. Sie war Teil seines Lichts und er wäre unerhört erschrocken, wenn er etwas über sie gewusst hätte.

Für einen Augenblick war sie besorgt, was der Bote mit Noah machen würde, falls er verstand, was der Auftrag den Mann, den Gott auserwählt hatte, kostete.

Ich weiß zu wenig über ihren Gott, dachte sie.

Und im nächsten Augenblick: Vielleicht fällt es mir deshalb so schwer, sie zu verstehen.

Die Menschen hatten viel erreicht, ihr Leben war bequemer und besser geplant. Das gab sie zu, das war es, was sie gewöhnlich zu Noah sagte.

Aber sie erzählte nie von ihren Gedanken, was der Fortschritt, die Landwirtschaft, das planende Denken gekostet hatten.

Die Menschen hier hatten auf vielen Gebieten ihre Ursprünge hinter sich gelassen, sie konnten keine Gedanken lesen, sahen weder die Gegenwart noch die Vergangenheit, wie sie war, oder die Zukunft, wie sie werden würde. Sie ruhten nicht mehr in sich selbst, was dazu führte, dass sie in einer für sie geheimnisvollen Welt lebten. Bei Naemas eigenem Volk gab es keine Geheimnisse, nichts Verborgenes und Dunkles zwischen den unterschiedlichen Formen des Lebens, dem Leben der Bäume und der Sterne, der Tiere und der Menschen, dem Leben der Toten und der Ungeborenen.

Dennoch waren es Menschen derselben Art, das wusste sie. Denn auch hier waren die Herzen der Neugeborenen alt und ihre Augen voller Weisheit.

Aber bald, viel zu bald, machten die Eltern die Kinder mit den Beschränkungen vertraut.

Auch sie wurde eingeengt, sie verlor ihre Fähigkeit zu sehen und in den großen Träumen umherzugehen. Das beruhte auf ihrer Einsamkeit, sie hatte niemanden gefunden, mit dem sie ihre Fähigkeiten teilen konnte.

Der Mond verschwand hinter den Wolken, auch die Sterne wurden durch den Nebel vom Fluss verdeckt. Aber Naemas Sehvermögen ließ sie in der Dunkelheit nicht im Stich, sie ging mit sicheren Schritten zurück nach Hause und dachte über ihre Söhne nach.

Wie andere Mütter hier machte sie sich Sorgen um ihre Kinder. Um Ham, den Unterhändler, der die Geschäfte der Werft im Südreich besorgte und mit Nin Dada verheiratet war, einer Frau, die Naema bewunderte. Nicht wegen ihrer Schönheit, auch wenn sie auffallend war, nein, wegen der Selbstverständlichkeit, mit der die Frau in sich ruhte und sich in ihren eigenen Wänden wohlfühlte.

Auch sie hatten drei Söhne, Kus, Misraim und Fut, und alle drei glichen ihrer Mutter, sie waren zufriedene Kinder, denen es leicht fiel, sich und anderen zu vergeben.

Ham ähnelte seiner Mutter, glich äußerlich ihrem Volk, war groß, hellhäutig und schwarzhaarig. Schlitzäugig, wie so viele des Sternenvolkes. Er war ein guter Mensch, ein Problemlöser. Aber er jagte den Wind und quälte sich mit Rachegedanken für den Mord an Lamek.

Ham hatte seine Aufgabe früh gewählt, sie konnte sich erinnern, wie er als Kind Noah mit Fragen über den Großvater beunruhigt hatte, über dessen Leben, aber am meisten über seinen fürchterlichen Tod.

Die größte Angst aber hatte sie um Sem, den Denker. Schon als kleines Kind hatte er sie mit seiner Klugheit, seinen schnellen Gedanken und seinen gewitzten Fragen in Erstaunen versetzt. Auch er hasste die Macht im Nordreich, und Naema glaubte, dass seine brennende Sehnsucht nach Wissen in dem Bedürfnis wurzelte zu verstehen, was dort geschah.

Einmal hatte er mit ihr darüber gesprochen: Ich muss verstehen, wie Gott das zulassen kann.

Naema war traurig geworden, die Frage machte sie zu Fremden voreinander. Aber sie gab sich selbst die Schuld daran, sie hatte ihre ältesten Söhne an ihren Gedanken nicht teilnehmen lassen.

Nur Japhet hatte sie erfahren.

Sem war unverheiratet, sein Sinn stand nicht nach Frauen. Nun verbrachte er seine Tage und Nächte mit Studien im großen Tempel des Südvolkes am Meer, wo die Astronomen den Himmel beobachteten.

Rechnete und maß, dachte Naema, nicht ohne Verachtung.

Um Japhet machte sie sich keine Sorgen, das war Noahs Sache. Er meinte, dass der jüngste Sohn ein Träumer ohne Verantwortung sei, ein Junge, der sich weigerte, ein Mann zu werden.

Er war das schönste ihrer Kinder, und sie erkannte wohl, dass die Unzufriedenheit des Vaters mit dem Jungen von seiner Eifersucht gefärbt war. Sie liebte Japhet, wie sie die Sterne liebte, und konnte nichts Unrechtes darin erkennen.

Er war ihr Verbündeter, ohne ihn würde sie das Wissen verlieren, das ihr Volk ihr vererbt hatte. Sie war sich in ihrem Wissen sicher, dass er in seinen Liedern die Trauer ausdrückte, die sein Vater nicht zugab.

Ja, Japhet hatte die Trauer gewählt, sie verlieh seinem Leben den Grundton. In ihr war ein Eingeständnis des Bösen und der schwarzen Tiefen. Es machte ihn stärker als seine Brüder.

Auch er war unverheiratet, sie gestand ein, dass es sie freute.

Irgendwann würde eine Frau kommen, er brauchte einen Menschen, mit dem er seine Trauer teilen konnte. Wo auch immer er sie finden würde.

Nun lächelte sie über ihre Gedanken, sie hatten einen dunklen Boden.

Seit einigen Monaten war Japhet im Nordreich, zur Sorge Noahs. Der Vater hatte davon abgeraten, aber Naema fand die Sehnsucht des Jungen verständlich, er hatte das Recht, das Volk, von dem sein Vater abstammte, kennenzulernen.

Als sie die Treppe zu ihrem Haus hinaufging, freute sie sich über die vielen Erzählungen, die sie in der letzten Zeit darüber gehört hatte, wie Japhets Lieder von den Menschen im Nordreich gesungen wurden und ihnen in ihrem Leid Trost spendeten.

Und als sie sich an den Tisch setzte und ihren Mann ansah, dachte sie, dass sie ungerecht war, dass auch er seine Mitte fühlte und Kraft aus ihr schöpfte.

Kapitel 6

Noah und Naema waren schon fast eingeschlafen, als sie das Signal der Wache im Norden hörten: Boot auf dem Weg zur Werft.

Es war nicht ungewöhnlich, dass Flüchtlinge nachts den Fluss entlang kamen, aber nur wenige hatten Boote. Meist krochen die Leute auf allen vieren durch das Gestrüpp am Strand, nur manchmal hatten sie ein Floß oder einen einfachen Baumstamm.

»Das ist Japhet«, sagte Naema, und Freude erfüllte ihre Stimme.

Noah freute sich ebenfalls, auch wenn er brummte, dass der Junge so vernünftig sein sollte, bei Tageslicht zu kommen. Aber im gleichen Augenblick begriff er, was die späte Ankunft bedeutete: »Er ist auf der Flucht«, sagte er.

Sie zogen sich hastig an und gingen hinunter zur Landungsbrücke. Ihre Freude verschwand jedoch, als sie Japhets Gesicht sahen, verschlossen und verzweifelt.

In der Küche, wo Naema Feuer machte und Essen aufwärmte, hörten sie die Geschichte vom Schatten, dem Mädchen und von der Liebe, die größer war als der Himmel. Noah brauste auf:

»Willst du damit sagen, dass du bei ihr geschlafen hast?«

»Ja«, sagte Japhet.

»Aber verstehst du denn nicht, in welche Gefahr du sie gebracht hast«, schrie Noah jetzt wütend.

»Ich hatte Zeit, es zu bereuen.«

»Hinterher, ja«, sagte Noah. »Ich habe dich wohl gelehrt, was von einem ehrenhaften Mann im Verhältnis zu einem Mädchen aus guter Familie erwartet wird.«

»Ich habe es vergessen«, sagte der Sänger und besänftigte Noahs Zorn, als er fortfuhr:

»Du musst verstehen, Vater, es war wie etwas Heiliges, ein Mysterium.«

Noah sah seinen Sohn lange an, die Worte hatten seine eigene Erinnerung an das Mysterium geweckt.

Seine Augen suchten Naema, und er sah, dass auch sie dort war, an einem anderen Fluss in einem anderen Land, in dem das Mädchen aus dem fremden Volk ihn in einer Umarmung, die das Leben veränderte, zu Tod und Wiedergeburt geführt hatte.

»Jetzt brauchen wir Gottes Hilfe«, sagte Noah, und Japhet atmete vor Erleichterung auf. Denn er wusste, dass es um das Praktische, die Tat ging, wenn der Vater sich an Gott wandte.

Gott machte Noah entschlossen und schlau.

»Der Schatten«, sagte Noah, »endlich hat dieser teuflische Kerl uns in seiner Gewalt.«

»Harans Tochter«, stöhnte er. »Er ist ein guter Kerl, ich frage mich, wie es ihm dort in der Hölle erging, seit seine Frau gestorben ist.«

»Ist die Mutter des Mädchens tot?«, fragte Naema.

»Ja, sie starb … oder wurde getötet, ich weiß es nicht.«

»Können sie uns daran hindern, einen ehrenhaften Heiratsantrag zu machen?«

»Nein«, antwortete Noah. »Sie können ihn sogar annehmen, das Mädchen hierher schicken und uns dann mit Haran und seinen Söhnen als Geiseln erpressen.«

Es war lange Zeit still in der Küche.

»Iss doch, Japhet«, sagte Naema, und der Junge versuchte es, konnte aber nicht. Da nahm Noah ihm die Schüssel weg, kaute und schluckte.

»Bier«, sagte er, und Naema holte den Krug. Sie wussten aus Erfahrung, dass sowohl Essen als auch Getränke notwendig waren, wenn Noah dachte. Und dass Bier seiner Schlauheit Nahrung gab. Als er den Becher geleert hatte, breitete sich tatsächlich ein Lächeln auf seinem Gesicht aus.

»Wir haben ein Boot«, sagte er. »Ein Boot, das der König des Nordreiches bestellt, nach dem zu fragen er sich aber nie getraut hat. Denn er kann es nicht bezahlen. In einigen Tagen kommt Ham nach Hause. Er wird es übernehmen, für seinen Bruder zu freien und Harans Familie gegen das Boot zu tauschen.«

Das Boot des Nordreiches lag im Schuppen ganz hinten auf dem Werftgelände, unfertig und Gegenstand des Spottes für Noahs Bootsbauer, ein Schiff, mittelmäßig wie die meisten des Nachbarlandes im Norden.

»Wir können es in einigen Wochen fertig haben, wenn ich alle guten Schreiner zu Hilfe nehme«, sagte Noah, klopfte Japhet auf die Schulter und ging.

»Schlaf«, sagte er in der Tür. »Was auch passiert, ein Mensch braucht seinen Schlaf.«

Es war lange nach Mitternacht, als Noah zu Bett ging. Er war unruhiger, als er zugeben wollte, und wagte eine Frage:

»Wird mein Plan gelingen?«

»Da bin ich ganz sicher«, antwortete Naema, und einen Augenblick später schlief sie ein, ruhig und tief wie immer.