Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Emons Verlag

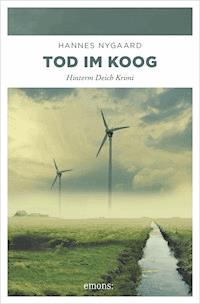

- Kategorie: Krimi

- Serie: Hinterm Deich Krimi

- Sprache: Deutsch

Terroralarm in Kiel-Gaarden. Nach dem Mord an einem Rabbi droht die gewaltbereite Stimmung in dem sozialen Brennpunkt außer Kontrolle zu geraten. Islamisten, Rechtsradikale und Kriminelle befi nden sich im Kriegszustand. Hat die Polizei versagt? Lüder Lüders ermittelt unter Lebensgefahr.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 364

Veröffentlichungsjahr: 2016

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Hannes Nygaard ist das Pseudonym von Rainer Dissars-Nygaard. 1949 in Hamburg geboren, hat er sein halbes Leben in Schleswig- Holstein verbracht. Er studierte Betriebswirtschaft und war viele Jahre als Unternehmensberater tätig. Hannes Nygaard lebt auf der Insel Nordstrand.

www.hannes-nygaard.de

Dieses Buch ist ein Roman. Handlungen und Personen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind nicht gewollt und rein zufällig. Dieser Roman wurde vermittelt durch die Agentur Editio Dialog, Dr.

© 2016 Emons Verlag GmbH Alle Rechte vorbehalten Umschlagmotiv: Montage aus mauritius images/imageBROKER/Michael Dietrich, photocase.com/David-W- Umschlaggestaltung: Tobias Doetsch Lektorat: Dr.Marion Heister eBook-Erstellung: CPI books GmbH, LeckISBN 978-3-96041-130-7 Hinterm Deich Krimi Originalausgabe

Unser Newsletter informiert Sie regelmäßig über Neues von emons: Kostenlos bestellen unter www.emons-verlag.de

Für Helga und Manfred, Renate und Wolfgang

Der Schoß ist fruchtbar noch, aus dem das kroch.

Bertolt Brecht

Eins

Der Himmel strahlte in einem Blau, dass es dem Auge fast wehtat. Die Sonne reflektierte im leuchtend weißen Schnee. Die Menschen in ihren roten, blauen und gelben Jacken bildeten fröhliche bunte Farbtupfer. Die Heiterkeit spiegelte sich auch in ihren braun gebrannten Gesichtern wider. Die Augen blitzten und funkelten vor Ausgelassenheit, wenn die modisch in die Haare gesteckte Sonnenbrille es zuließ. Die Skier trugen sie lässig unter dem Arm. Im Hintergrund war eine winzige Kirche zu erkennen, deren schneebedecktes Dach gut als Dekoration auf einen Adventskalender gepasst hätte. Die Glöckchen des Pferdeschlittens bimmelten. Es war eine friedvolle Atmosphäre. Der Wetterbericht hatte bestes Winterwetter bei erneutem ergiebigem Schneefall bis in die Täler vorausgesagt. Ganz Deutschland lag unter Hochdruckeinfluss. Über Nacht sollte es strengen Frost bei sternenklarem Himmel geben. Dieses idyllische Winterbild hatte ein Einspieler im Fernsehen vermittelt.

Leider galt das nicht für Kiel. Hier betrug die Temperatur knapp über null Grad. Der »ergiebige Schneefall« prasselte als Regen herab. Schleswig-Holstein streifte ein Skandinavien-Tief, und an der Luftmassengrenze über der Ostsee bildeten sich Druckunterschiede, die als eiskalter Ostwind über die Förde pfiffen und in der Hörn, dem äußersten Zipfel der Förde, wie durch unsichtbare Kanäle in die Straßenschluchten auswichen und die moorige Geländestufe zum fünfundzwanzig Meter höher gelegenen Gaarden erklommen.

Das war keine physikalische Erklärung des Phänomens, aber jeder Bewohner des Kieler Stadtteils am Ostufer der Förde empfand es so. Genau genommen gliederte sich Gaarden in die Teile Ost und Süd. Wer als Auswärtiger von »Gaarden« sprach, meinte den Osten zwischen Hörn und Schwentine, dessen Aufschwung mit der Gründung der Kaiserlichen Werft begann. Kaiser WilhelmI. war marinevernarrt und machte Kiel zum Reichskriegshafen, sein Enkel Heinrich, ein Großadmiral, der die »Prinz-Heinrich-Mütze« populär machte und in Altbundeskanzler Helmut Schmidt einen herausragenden Nachfolger als Mützenträger fand, förderte die Stadt als Marinestandort ebenso. Weitere klangvolle Werften fanden ihren Standort in Gaarden: die Germaniawerft und die Deutsche Werft, die als HDW irgendwann massiv an Bedeutung verlor, während ihre Schiffe unter einem anderen Namen immer noch als Inbegriff für Hightech galten, zumindest bei den U-Booten.

Mit dem Schiffbau ging auch der Stolz der hier lebenden Werftarbeiter unter. Aus dem alten Arbeiterkiez wurde ein Multikulti-Stadtteil mit vielen sozialen Problemen.

Heute Morgen einigte aber alle Menschen hier ein einziges Problem: Sie froren erbärmlich.

Der Vinetaplatz war das Zentrum Gaardens. Er trug diesen Namen seit 1903 und ist nach dem Kreuzer SMS Vineta benannt. In den Häusern der Gründerzeit, die drei Seiten des Marktes einschlossen, waren zu dieser frühen Stunde noch fast alle Fenster dunkel. Das galt auch für den großen Block aus roten Klinkern, der den westlichen Abschluss bildete.

Kahle Bäume streckten ihre Äste zum grauen Himmel empor. Die Mitte des Platzes war leer. Die Eisbude am einen Ende war ebenso geschlossen wie der Imbiss im steinernen Bau auf der anderen Seite, auf dessen Rückseite sich der Zugang zu den öffentlichen Toiletten befand, deren Betreten auch für Hartgesottene eine Herausforderung war.

Nur wenige Menschen hasteten im Schutz der Häuser zu ihrem Arbeitsplatz. Die Mehrheit der Gaardener unterlag diesem Zwang nicht.

Werner Ziebarth gehörte zu den Frühaufstehern. Vor zwei Stunden hatte er seinen rollenden Verkaufsstand in Probsteierhagen beladen und war mit seiner Frau Hannelore nach Gaarden aufgebrochen. Jetzt rangierte er das Gefährt auf den angestammten Stellplatz des Wochenmarktes. Hannelore stand vor dem Peugeot und ruderte mit den Armen.

»Weiter links, Werner. Noch ein bisschen. Ja. So ist gut.«

Die Händler hatten ihre Stände in L-Form vor dem roten Bau des Vinetazentrums und an der nördlichen Seite aufgebaut.

Neben Ziebarths mobilem Verkaufsstand für Fleisch- und Wurstwaren hielt ein alter Mercedes-Kombi mit einem zweiachsigen Anhänger. Die Seitenscheibe wurde abgesenkt, und ein bärtiges Gesicht erschien aus dem Wageninneren.

»Wenn jeder so lange rangiert wie du, ist der Markt wieder vorbei.«

Ziebarth hob drohend die Faust. »Hassan, du Plünhändler. Komm das nächste Mal mit deinem Kamel. Dann kommst du auch durch.«

Hassan Chihab lachte. »Bis nachher«, rief er und fuhr im Schritttempo weiter.

Das Ehepaar Ziebarth verrichtete die notwendigen Handgriffe schweigsam und routiniert. Seit über fünfunddreißig Jahren waren sie ein eingespieltes Team. Da saß jeder Handgriff. In einer Stunde würde der Wochenmarkt seine Tore öffnen. Erfahrungsgemäß kamen die ersten Kunden aber bereits eine halbe Stunde früher. Es waren überwiegend Stammkunden. Man kannte sich.

Die Ziebarths wussten von den Vorlieben der Einzelnen. Und wenn jemand ein paar Wochen lang nicht mehr bei ihnen einkaufte, war er gestorben. In Urlaub fuhr kaum jemand der Einwohner. Für den Alteingesessenen tauchte irgendwann jemand anderes auf. Jemand mit Migrationshintergrund. Es war ein schleichender Prozess in Gaarden, dass aus dem Arbeiterviertel der Nachkriegszeit ein Stadtteil entstand, in dem die halbe Welt zu Hause war. Trotzdem hatte sich die urbane gründerzeitliche Kiezatmosphäre gehalten. Irgendwie.

Unter dem inzwischen hochgeklappten Vordach des Verkaufswagens tauchte ein schnauzbärtiger Mann auf, der über seinem dicken Wollpullover eine grüne Schürze trug.

»Moin, Ömer. Ein frohes Neues«, grüßte Ziebarth und sortierte dabei Frischwurst aus dem Kühlfach in die Auslage. »Kaffee?«

Ömer Gürbüz nickte. »Moin, Werner. Euch auch.«

»Seid ihr gut reingekommen?«, wollte Ziebarth wissen.

Gürbüz kratzte sich den Schädel. »Au Mann. Hab immer noch so ’nen dicken Kopf.«

Ziebarth lachte. »Ich staune immer wieder, dass du als Muslim trinkst.«

Gürbüz winkte ab. »Mein Prophet ist ein fröhlicher. Der lässt seine Gläubigen Spaß am Leben haben. Außerdem– was soll ich machen? Erika allein Wein und Sekt trinken lassen?«

»Das würde deiner Frau nicht gefallen«, stellte Ziebarth fest, während Hannelore einen Becher mit dampfendem Kaffee über den Tresen reichte.

Der türkische Gemüsehändler nippte vorsichtig am Becher. »Klasse, Hannchen, wie immer«, sagte er. »Dein Kaffee ist der beste. Ihr solltet den verkaufen. Besonders bei solch einem Scheißwetter.«

»Nix da«, erwiderte Ziebarth. »Der ist nur für gute Freunde.« Er wedelte mit einer Mortadella. »Geht übrigens in Ordnung. Ich bringe am Sonnabend dein Hammelfleisch mit. Und das Schweinefilet.«

Gürbüz verzog das Gesicht. »Brrh. Das habe ich Erika in fünfundzwanzig Jahren nicht abgewöhnen können.« Dann zog er die Stirn kraus. »Scheißwetter habt ihr hier in Kiel. Ich hätte in Izmir bleiben sollen.«

»Tünkopf«, erwiderte Ziebarth. »Du Mors bist doch hier geboren. Bist im Unterschied zu mir sogar ein echter Kieler.«

Gürbüz antwortete nicht, sondern sah am Wagen vorbei. »Was ist das denn?«, fragte er.

»Was meinst du?«

»Das da– da ist ein dritter Kopf auf dem Brunnen. Zwischen den Figuren.«

Ziebarth kam aus seinem Verkaufswagen heraus und sah in die Richtung, in die Gürbüz wies.

»Ein Scherz? Noch von Silvester? Sieht verdammt echt aus.«

Die beiden Männer machten ein paar Schritte in Richtung Brunnen und blieben dann stehen. Sie sahen entgeistert auf den menschlichen Kopf, der zwischen die Granitköpfe des hingebungsvoll tanzenden Paares der Hans-Kock-Plastik geklemmt war.

»Das… ist… kein… Scherz«, stammelte Ziebarth mit leichenblassem Gesicht. »Das ist echt.«

Zwei

Hauptkommissar Vollmers fluchte unentwegt. Auf das Wetter. Auf die äußeren Umstände. Auf die Leute, die trotz Kälte und Regen einen dichten Ring um die Absperrung gebildet hatten. Und auf die Medien, die versuchten, möglichst nahe heranzukommen, um spektakuläre Bilder einzufangen.

»Das haben wir auch noch nicht gehabt«, sagte Oberkommissar Horstmann neben ihm. »Die Spurensicherung ist am Ball. Und der Rechtsmediziner auch.«

»Können wir schon etwas sagen?«

Horstmann schüttelte den Kopf. »Das ist eine merkwürdige Auffindesituation. Es sieht aus, als wäre er geköpft worden.«

»Bei uns? In Kiel? Das sind Schauermärchen, die uns abends in den Nachrichtensendungen serviert werden. Paris, Madrid, Brüssel, London– da rechnet man im schlimmsten Fall mit solchen Dingen, abgesehen von den Orten, wo die heißen Auseinandersetzungen stattfinden. Aber doch nicht hier an der Förde.«

»Das ist nicht die einzige Absonderlichkeit. Das Opfer ist noch sehr jung. Ich schätze, ein Jugendlicher. Er trägt lange schwarze Locken und eine Kippa.«

Vollmers hielt den Atem an. »Ach du grüne Neune. Sind die Haare echt? Oder ist es eine Perücke?«

»Das hat der Rechtsmediziner gleich geprüft. Sie sind echt.«

»Herrje. Dann gehört der Tote zu den orthodoxen Juden. Und dann geköpft. Mensch, Horstmann. Da haben wir uns etwas eingefangen. Nee. Nix da. Das ist mir zu heikel. Da gehen wir nicht alleine ran.« Er zog sein Mobiltelefon hervor und telefonierte.

Eine Viertelstunde später hielt ein dunkelblauer 5erBMW dort, wo die Fußgängerzone Elisabethstraße auf den Vinetaplatz stieß. Ein hochgewachsener Mann mit blonden Wuschelhaaren entstieg ihm, zwängte sich durch die neugierigen Schaulustigen hindurch und suchte den Hauptkommissar. Sie begrüßten sich mit einem festen Händedruck.

»Moin, Herr Dr.Lüders«, sagte Vollmers.

»Ah, das LKA«, ergänzte Horstmann. »Der Staatsschutz.«

Vollmers berichtete in wenigen Worten, was sie vorgefunden hatten.

»Gut, dass Sie uns so zügig informiert haben«, sagte Lüder Lüders. »Dem ersten Anschein nach könnte es sich um einen Ritualmord handeln, möglicherweise mit politischem oder rassistischem Hintergrund. Hat man bisher nur den Kopf gefunden?«

»Wir sind auch erst am Beginn unserer Arbeit«, antwortete Vollmers bissig. »Aber mehr als das, was ich Ihnen geschildert habe, wissen wir auch nicht. Von anderen Körperteilen fehlt uns jede Spur.«

»Wer hat ihn gefunden?«

»Zwei Marktbeschicker. Ömer Gürbüz, der betreibt einen Obst- und Gemüsestand, und Werner Ziebarth, der seit Jahrzehnten Fleisch- und Wurstwaren verkauft.«

»Konnten die Zeugen etwas Verwertbares aussagen?«

»Die stehen unter Schock. Wir haben lediglich von Ziebarth herausbekommen, dass er glaubt, den Toten schon einmal gesehen zu haben. ›Das ist der Irre, der in der letzten Zeit durch Gaarden gelaufen ist und die Leute verrückt gemacht hat‹, hat er gesagt, bevor sich der Notarzt seiner angenommen hat. Im Augenblick kommen wir nicht an ihn heran.«

Beamte der Schutzpolizei und Vollmers’ Mitarbeiter waren ausgeschwärmt, um nach Zeugen zu suchen. Nach wenigen Minuten kam ein Uniformierter zurück und berichtete dem Hauptkommissar, dass sich einer der Händler eigentümlich geäußert habe. Lüder folgte dem Polizisten, als er zu dem Verkaufsstand ging. Neben einem blau-weiß gestreiften Zelt stand ein älterer Mercedes-Kombi, daneben ein zweiachsiger Anhänger. Unter dem Zelt hatten Kleiderständer Platz gefunden. Mäntel, Daunenjacken, Pullover, Kleider, Hosen. Mittendrin stand ein Mann mit zerfurchtem Gesicht und sah ihnen aus dunklen Augen entgegen. Er trug eine Wollmütze und hatte sich mit einer Schaffelljacke, die deutliche Gebrauchsspuren aufwies, vor dem kalten Wind geschützt.

»Sie haben etwas beobachtet?«, fragte Vollmers.

»Hab ich nicht gesagt«, antwortete der Kleidungsverkäufer mit einem deutlich erkennbaren Akzent.

»Wie heißen Sie?«, mischte sich Lüder ein.

»Hassan Chihab.« Der Mann zeigte auf ein Metallschild, das mit Draht am Gestänge des Zelts befestigt war. Chihab war als Gewerbetreibender in der Kieler Iltisstraße gemeldet, einen Steinwurf vom Markt entfernt. »Und wer sind Sie?«

Lüder stellte Vollmers und sich vor. »Sie haben den Kollegen von der Streife erzählt, dass Sie etwas Eigentümliches wahrgenommen haben.«

»Man sagt, da drüben am Brunnen mit der Skulptur ›Tanzpaar‹ von Hans Kock«, sagte Chihab, »hätte man einen abgeschlagenen Kopf gefunden. Ist das wahr?«

»Die Polizei ist derzeit dabei, die ersten Untersuchungen anzustellen«, wich Lüder aus.

»Wurst-Werner– also der kleine Dicke mit dem Fleischwagen– soll ihn entdeckt haben. Ein Judenkopf.«

»Was verstehen Sie darunter?«, hakte Lüder nach.

»Seit einiger Zeit läuft hier so ein Verrückter herum. Hier! In unserer Stadt. In Gaarden. Die reinste Provokation. Der ist immer schwarz gekleidet und hat eine Kippa auf dem Kopf. Genauso wie die militanten Juden auf dem Tempelberg. Will der Krieg in Gaarden?«

»Sie meinen, ein Jugendlicher ist in der letzten Zeit in der traditionellen Kleidung der orthodoxen Juden herumgelaufen?«

»Sag ich doch, Mann. Krass. Was soll das? Hier leben alle friedlich miteinander. Allein in Gaarden gibt es«, Chihab zählte es an den Fingern der linken Hand ab, »sieben Moscheen. Alle existieren nebeneinander. Alles ist ruhig. Und dann kommt so ein kleiner Wichser daher und macht Stress.«

»Was hat der junge Mann gemacht? Bewohner angesprochen? Schilder hochgehalten? Drucksachen verteilt? Gepredigt?«

»Wo? Hier? Mann!« Chihab fasste sich an die Stirn. »In welcher Welt lebt ihr denn? Der ist hier durch die Straßen gelaufen. ›Geh nach Hause‹, haben ihm viele geraten. Aber nix da. Der ist immer wiedergekommen.«

»Das ist sein gutes Recht, wenn er niemanden belästigt hat«, stellte Vollmers fest.

»Hat er doch. Das erzähl ich doch die ganze Zeit. Der hat alle provoziert.«

»Nur dadurch, dass er auf der Straße spazieren ging?« Lüder schüttelte ungläubig den Kopf.

Chihab senkte den Kopf in die geöffneten Handflächen. »Begreift ihr das nicht? So wie der aufgetreten ist– das beleidigt die Menschen hier.«

»Wir sind eine weltoffene Stadt«, erklärte Lüder. »Ich habe hier in Gaarden viele Menschen gesehen, die in traditioneller islamischer Kleidung herumlaufen. Die Mehrheit der Frauen trägt ein Kopftuch.«

»Das ist doch etwas anderes. Das steht im Koran, wie du dich kleiden sollst.« Chihab zeigte auf sein Angebot. »Alles, was ich hier anbiete, ist sauber. Das darf jeder tragen. Sag mir, wo du darin eine Provokation findest, eh?«

»Hat jemand den jungen Mann bedroht?«, fragte Lüder.

Chihab schlug die Hände zusammen, faltete sie und hielt sie auf Nasenhöhe vors Gesicht. Er verbeugte sich andeutungsweise. »Was weiß ich?«

Dann drehte er sich um und wandte sich einer Frau zu, die einen der Kleidungsständer drehte und verschiedene Stücke nacheinander begutachtete.

»Kommen Sie«, sagte Lüder zu Vollmers. Inzwischen war an den Ständen vereinzelt ein Marktbetrieb zu erkennen. »Fast die Hälfte der Bevölkerung hat einen Migrationshintergrund. Noch größer ist der Anteil der ausländischen Kinder an den Schulen. Böse Zungen sagen, dort gäbe es nur noch vereinzelt Kinder mit deutschen Eltern. Und die werden gemobbt. Wie viel stärker wird da ein jüdischer Jugendlicher wahrgenommen, der mit seinem Auftreten die mehrheitlich muslimische Bevölkerung provoziert. Der Textilhändler hat es deutlich kundgetan.«

»Was glauben Sie, was hier los ist, wenn sich die erste Vermutung als wahr herausstellen sollte: In Kiel wird ein jüdischer Jugendlicher aus religiösen Gründen geköpft. Gott möge uns beistehen, dass dieses nicht zutrifft«, stöhnte Vollmers.

»Welcher Gott?«, entgegnete Lüder sarkastisch. »Über diese Frage ist ja die Unruhe ausgebrochen. Darüber wird in vielen Teilen der Welt Krieg geführt. Das ist die Wurzel von Extremismus und Terrorismus. Hier in Gaarden leben viele verschiedene Nationalitäten neben- und miteinander. Sehen Sie sich auf dem Markt um. Das Angebot stammt aus der ganzen Welt. Na ja– fast«, schränkte er ein. »Multikulti. Das sehen Sie an der Vielfalt der kleinen Geschäfte und Restaurants. Natürlich ist das nicht konfliktfrei. Wir wissen, dass Gaarden ein sozialer Brennpunkt ist. Es gibt überdurchschnittlich viele Arbeitslose. Und nahezu jeder Zweite bezieht Sozialleistungen wie HartzIV.«

Sie hatten die Polizeiabsperrung passiert und den Zugang zum Zelt, das man um den Brunnen als Sichtschutz errichtet hatte, zur Seite geschlagen.

Dr.Diether, der Rechtsmediziner, sah kurz auf. Hinter dem Mundschutz war nur die Augenpartie sichtbar.

»Das ist wieder typisch«, sagte er. »Bevor Spurensicherung und Rechtsmedizin die Arbeit aufgenommen haben, taucht der Jurist auf. Ich kann aber definitiv versichern, dass unser Freund hier nicht ertränkt wurde.« Er musterte Lüder von oben bis unten. Sein Blick blieb an Lüders Händen haften. »Ist nicht so toll mit Ihnen, was? Ich hatte erwartet, dass Sie den Rest von dem jungen Mann hierher mitbringen.« Er zupfte kurz an einer schwarzen Haarlocke. »Wie Störtebeker sieht der auf den ersten Blick nicht aus, obwohl dem Piraten ja das Gleiche widerfahren sein soll.«

»Sie meinen, das Opfer wurde tatsächlich geköpft?«

»Ist gut möglich. Soweit ich erkennen kann… Sehen Sie mal hier.« Seine Finger mit den dünnen Handschuhen fuhren zum Hals des Toten. »Ein ziemlich glatter Schnitt. Da hängt nichts heraus. Das geschah auf einen Schlag. Ich neige zu der Behauptung, dass er hier jetzt Jurist ist«, fuhr der für seinen schwarzen Humor berüchtigte Mediziner fort. »Zumindest der Rest von ihm. Der läuft jetzt kopflos durch die Gegend.«

»Sie meinen, es könnte ein Schwert gewesen sein– kein Messer?«

»Ein Beil wäre auch möglich oder eine Axt.« Dr.Diether spitzte die Lippen. »Auf keinen Fall ein Messer. Da würden die Schnittkanten anders aussehen. Mit einer Axt müssen Sie mehrfach zuschlagen. Dies hier sieht aber wie ein einzelner Hieb aus. Auf den ersten Blick– ja, er wurde regelrecht geköpft.«

»Hat er leiden müssen?«, wollte Lüder mit belegter Stimme wissen.

»Ihm würde es besser gehen, wenn Kopf und Rumpf noch eins wären. Der Tötungsvorgang selbst geht relativ rasch vonstatten. Ich möchte aber nicht wissen, was in dem Jungen vorher los war. Hat man ihm die Ermordung angekündigt? Wir wollen uns beide nicht vorstellen, wie es in einem Menschen aussieht, dem man mit dieser Art der Ermordung droht und der dann zur Hinrichtungsstätte geführt wird, sich niederknien muss und…« Den Rest des Satzes ersparte Dr.Diether den Anwesenden. »Nun lassen Sie mich weitermachen«, sagte er entschieden. »Ach– noch etwas: Drängeln nutzt nichts. Auch wenn es nur der Kopf ist… dauert es trotzdem seine Zeit.«

»Machen Sie weiter so«, empfahl Lüder dem Rechtsmediziner. »Irgendwann werden Sie sich selbst als Opfer obduzieren müssen.«

»Da habe ich keine Sorge. Ich weiß ja, wie es geht«, verabschiedete sich Dr.Diether.

Oberkommissar Horstmann meldete sich. »Wir haben eine Vermisstenmeldung. Gestern Abend gegen zweiundzwanzig Uhr haben Eltern ihren sechzehnjährigen Sohn Shimon Rosenzweig als vermisst gemeldet.«

Lüder betrachtete noch einmal den Kopf. Ein leichter Flaum hatte sich um das Kinn und auf der Oberlippe gebildet. Das Opfer war noch sehr jung.

»Mein Gott«, sagte er. »Sechzehn Jahre. Ein Kind. Und dann so etwas?« Für einen Moment herrschte betretenes Schweigen. »Shimon Rosenzweig«, sagte Lüder langsam. »Das klingt wie ein jüdischer Name. Das Aussehen mit den gedrehten Locken und die Kippa… Das könnte passen.«

Er bat einen Spurensicherer, ihm ein Foto des Opfers aufs Smartphone zu übertragen. Dann fuhr er ins Landeskriminalamt. Dort suchte er einen Spezialisten für Bildbearbeitung auf und ließ sich das Foto so ändern, dass man den Ansatz der tödlichen Verletzung nicht mehr erkennen konnte. Der Fachmann retuschierte mit wenigen Mausklicks auch ein wenig das leichenblasse Aussehen des Opfers.

Die Zwischenzeit nutzte Lüder, um sich über Shimon Rosenzweig und dessen Familie zu informieren. Der Tote– wenn es sich um Shimon Rosenzweig handeln würde– war der Sohn von Hans-Jürgen und Esther Rosenzweig. Nach den Meldedaten gab es auch noch eine Tochter. Devorah war dreiundzwanzig Jahre alt. Als Adresse war der Stadtfeldkamp in Kiel eingetragen. Polizeilich war noch kein Familienmitglied in Erscheinung getreten.

Es war schwierig, in dem gewachsenen Wohngebiet nahe dem Südfriedhof, der dem Stadtteil auch den Namen gab, einen Parkplatz zu finden. Die Straße mit den wunderbaren Fassaden aus der Gründerzeit und den im Sommer schattenspendenden Bäumen machte einen fast idyllischen Eindruck. Das Kopfsteinpflaster trug ein Übriges dazu bei. Die Wohnung der Familie Rosenzweig lag in einem Haus, das ein wenig zurücklag und durch einen Vorgarten von der Straße abgegrenzt wurde.

Es dauerte eine Weile, bis der Türsummer ertönte und sie im Treppenhaus die zweite Etage erklimmen konnten. Eine Frau erwartete sie. Der Rock im Schottenkaro reichte bis über die Knie. Der hellbraune Rollkragenpullover umschloss den mageren Hals. Aschblonde Haare waren hinter dem Kopf zu einem Knust zusammengesteckt. Das schmale Gesicht wurde von der spitzen Nase und den ausdruckslos starrenden Augen bestimmt. Lüder fiel auf, dass die Frau weder geschminkt war noch Schmuck trug.

»Frau Rosenzweig?«

Sie bewegte kaum merklich den Kopf.

»Polizei. Dürfen wir hereinkommen?«

Ihr war das Erschrecken anzumerken. Die magere Hand fuhr an den Mund.

»Shimon?«, fragte sie tonlos.

Lüder bat erneut darum, eingelassen zu werden.

»Kommen Sie.«

Vom Flur gingen mehrere Türen ab. Lüder staunte über die antiquiert wirkende Ausstattung. Ein geschickter Innenausstatter hätte das alte Gemäuer bestimmt als Schmuckstück herausgeputzt. Yuppies würden sich die Finger nach einer solchen Wohnung lecken. Die Rosenzweigs hingegen schienen Wohnung und Interieur von den Großeltern übernommen und seitdem nichts verändert zu haben. Man konnte die sprichwörtliche Patina fast riechen. Lüder hätte es nicht gewundert, wenn alles mit einer dicken Staubschicht bedeckt gewesen wäre. Aber es war blitzblank.

Am Fenster vor den zugezogenen Stores mit den beiden seitlichen Schals aus mit Blumenmuster bedrucktem Stoff stand ein hagerer Mann, an dem alles dunkel war. Die Kleidung. Die Haare. Das Gesicht. Die Augen. Auch er trug die Haare an den Schläfen lang und zu Locken gedreht, was Lüder bisher nur auf Bildern gesehen hatte.

»Aviel«, sprach ihn die Frau an. »Die Polizei.«

»Ist Ihr Mann auch im Hause?«, fragte Lüder.

»Das ist mein Mann.«

»Aviel? Ich denke, er heißt Hans-Jürgen?«

Der Mann drehte sich um. »Was wissen Sie schon? Meine Eltern gehörten zur Generation derer, die der Shoah nur durch Zufall entkommen sind. Unter dem Eindruck dessen, was sie als Kinder durchmachen mussten, haben sie mir den Vornamen Hans-Jürgen gegeben. Sie wollten mich damit schützen. Ich selbst nenne mich Aviel. Das bedeutet: ›Gott ist mein Vater.‹«

Lüder hatte Verständnisprobleme. Der Zuname Rosenzweig deutete unzweifelhaft auf eine jüdische Herkunft hin. Warum musste das auch noch durch einen jüdischen Vornamen unterstrichen werden?

»Es geht um Ihren Sohn.«

Der Mann nickte. »Shimon.«

Lüder zog sein Smartphone hervor und zeigte das zurechtgemachte Foto der Frau. »Ist das Shimon?«

Frau Rosenzweig hielt sich die Hand vor den Mund. »Mein Gott. Shimon! Wie sieht er aus? So blass. Was ist mit ihm?«

Lüder vergewisserte sich noch einmal, dass die Frau glaubte, ihren Sohn erkannt zu haben. Dann sagte er: »Es könnte sein, dass wir Ihnen eine schlimme Nachricht überbringen müssen.«

»Was wollen Sie damit sagen?« Die Frau reagierte wie alle Mütter dieser Welt, während der Mann wie unbeteiligt wirkte und sich nicht rührte.

»Heute Morgen ist ein Toter gefunden worden. Es ist der junge Mann, dessen Bild ich Ihnen eben gezeigt habe.«

»Shimon soll tot sein?« Sie schüttelte ungläubig den Kopf. Immer heftiger. »Nein, das kann nicht sein. Er ist gestern Nachmittag aus dem Haus. So gegen halb fünf.«

»Wo wollte er hin? War er mit jemandem verabredet?«

»Shimon war nie verabredet«, mischte sich der Vater ein.

»Er war ein auf die Welt neugieriger Sechzehnjähriger…«, begann Lüder, wurde aber sofort unterbrochen.

»Neugierig auf die Welt? Diese Welt? Es gibt nur eines, das sich zu erkunden lohnt: Gottes Wort.«

»Das äußere Erscheinungsbild Ihres Sohnes, aber auch Ihres… Darf ich vermuten, dass Sie sich am orthodoxen Judentum orientieren?« Dafür sprach das ganze Äußere des Mannes.

»Wir sind Chassidim«, bestätigte Rosenzweig. »Unser Lebensinhalt gilt dem Studium religiöser Schriften.«

Lüder wusste, dass es in Israel charedische Männer gab, die keiner Arbeit nachgingen und ihre Zeit in religiösen Lehranstalten verbrachten. Sie wurden oft vom Staat finanziert und hatten bis vor einiger Zeit Privilegien, zum Beispiel waren sie vom Militärdienst befreit.

»Der Baal Schem Tov und seine Nachfolger fordern das traditionelle Studium der Tora und der mündlichen Überlieferung sowie des Talmuds. Für uns steht auch das persönliche und gemeinschaftliche religiöse Erlebnis an vorderster Stelle. Wir treffen uns am Sabbat und an den jüdischen Festtagen zum Gebet.«

»Mit Liedern und Tänzen, gemeinsam mit Ihrem Rabbi?«, fragte Lüder und ließ unerwähnt, dass man in dem Zusammenhang auch von religiöser Ekstase sprach.

»Das machen wir, um Gott näherzukommen«, erklärte Rosenzweig, als hätte er Lüders Gedanken gelesen.

Lüder erstaunte es, dass der Vater eine religiöse Rechtfertigung abgab und nicht nach dem Grund für den Besuch der Polizei fragte. Lüder hatte erwähnt, dass man einen Toten gefunden hatte. War es nicht natürlich, dass Eltern zunächst danach fragten? Er drehte sich zu der seitlich hinter ihm stehenden Frau um. Sie hatte die Augen weit aufgerissen. Die Nasenflügel bebten. Sie hatte die Finger ineinander verhakt und hielt sie vor den Mund.

»Sagen Sie, was ist mit meinem… unserem Sohn?«, fragte sie mit zittriger Stimme.

»Sie haben gestern Abend eine Vermisstenanzeige aufgegeben«, antwortete Lüder.

»Shimon ist nicht nach Hause gekommen. Das ist sonst nicht seine Art«, erklärte die Mutter. »Daraufhin bin ich zum Polizeirevier in der Von-der-Tann-Straße gegangen.«

»Sie haben dort angerufen?«

»Wir haben kein Telefon. Und auch keinen Computer. Es gibt auch keinen Fernseher. All das verdirbt den Charakter«, sagte der Vater.

»Sie waren mit Ihrem Mann dort?«

»Allein.« Esther Rosenzweigs Stimme vibrierte. »Man hat mir gesagt, ich soll noch abwarten. Es würde oft vorkommen, dass Jugendliche in dem Alter nicht zeitig nach Hause kommen.«

»Das ist Humbug«, ließ sich der Vater hören. »Shimon hat sich nicht herumgetrieben. Er ist ein guter Sohn. Und gottesfürchtig. Er ist immer zu Hause. Oder beim Rabbi und studiert die Schriften.«

»Als Ihr Sohn gestern Nachmittag das Haus verließ– war er traditionell gekleidet?«

»Er benimmt sich so, wie man es von ihm erwartet.«

Lüder drehte sich wieder zu der Mutter um. »Hat Shimon gesagt, wo er hinwollte?«

»Ich habe nicht danach gefragt«, erwiderte Esther Rosenzweig leise. Es war herauszuhören, dass sie es gar nicht wissen wollte. Angst schwang mit.

»Hat Ihr Sohn sich manchmal in Gaarden aufgehalten?«

»Da ist die Synagoge«, sagte der Vater.

»In Gaarden?« Lüder war überrascht. »Ich dachte, die sei am Schrevenpark.«

»Wir gehören dem Bund traditioneller Juden in Deutschland an. Die Gemeinde in der Goethestraße ist liberal ausgerichtet.« Es klang eine Spur abwertend.

»Wo hat man… Wo ist Shimon?«, mischte sich die Mutter ein.

»Man hat ihn auf dem Vinetaplatz gefunden«, sagte Lüder.

»Das ist gleich in der Nähe der Synagoge. Hundert Meter entfernt in der Wikingerstraße6.« Hans-Jürgen Rosenzweig schien sich immer noch nicht für das Schicksal seines Sohnes zu interessieren.

»Was heißt… gefunden?« Die Mutter wollte sich nicht mehr zurückhalten.

»Wollen Sie sich nicht setzen?«, fragte Lüder vorsichtig.

»Mein Gott.« Esther Rosenzweig war laut geworden.

»Du sollst den Namen des Herrn nicht im Mund führen«, tadelte sie ihr Mann.

»Aviel!«, schrie sie ihn an. »Ich will endlich wissen, was mit meinem Sohn ist.«

»Händler auf dem Markt haben heute Morgen einen Leblosen gefunden«, umschrieb Lüder die Situation. »Wir schließen die Möglichkeit nicht aus, dass es sich dabei um Shimon handeln könnte.«

»Um unseren Sohn?« Jetzt hatte sie »unseren« gesagt. »Aber warum denn?«

Auf diese Frage konnte Lüder keine Antwort geben.

»Wenn es wirklich Shimon ist– wann kann er beerdigt werden?«, fragte Rosenzweig unvermittelt. »Wir müssen die Chewra Kadischa rufen.«

»Die…«, begann Lüder.

»Die heilige Bruderschaft«, erklärte Esther Rosenzweig leise. »Das sind die in den jüdischen Gemeinden bestehenden Beerdigungsgesellschaften, die sich um die rituelle Bestattung der Verstorbenen kümmern.«

»Der Leichnam des Opfers ist noch nicht freigegeben«, wich Lüder aus. Er brachte es nicht zustande, den Eltern zu berichten, dass man bisher nur den Kopf gefunden hatte.

»Was heißt das?« Zum ersten Mal zeigte sich der Vater aufgebracht. »Ich will den Toten sehen. Wenn es Shimon ist, so soll er alle Ehrungen nach unserem Glauben erfahren.«

»Es gibt in Deutschland Regeln und Gesetze«, sagte Lüder.

»Das oberste Gesetz ist das Gottes«, sagte Rosenzweig. »Was könnte über Gottes Wort stehen?«

»Es wird noch eine Weile dauern, bis der Staatsanwalt seine Einwilligung erteilt. Haben Sie etwas Persönliches von Ihrem Sohn? Eine Zahnbürste? Ein Kleidungsstück?«

Zum Glück widersprach der Vater nicht. Esther Rosenzweig hatte angefangen, tränenlos zu weinen. Der ganze Körper zitterte.

»Ist es wirklich Shimon?«, fragte sie leise und erschauderte, als Lüder sanft ihren Oberarm berührte.

»Wir wissen es nicht. Aber es ist nicht auszuschließen.«

»Aber wieso?« Die Frau sah ihn mit angstgeweiteten Augen an.

»Es stehen noch Untersuchungen aus.«

»Ich möchte ihn sehen. Dann weiß ich doch, dass es nicht mein Sohn ist.«

Lüder fühlte sich hilflos. Was sollte man einer Mutter sagen, die sich wohl vergeblich an ein Fünkchen Hoffnung klammerte?

»Das ist im Augenblick nicht möglich.«

Frau Rosenzweig schwankte. Lüder griff zu und stützte sie an den Schultern.

»Sollen wir einen Arzt anfordern?«

»Gott hilft uns«, behauptete Rosenzweig, unternahm aber keinen Versuch, sich seiner Frau zu nähern und ihr beizustehen.

»Kann Ihre Tochter Ihnen helfen?«, fragte Lüder.

»Wir haben keine Tochter«, erklärte Rosenzweig barsch.

Lüder war erstaunt, dass Rosenzweig das erste Mal die Beherrschung zu verlieren schien.

»Und jetzt verlassen Sie unser Haus. Aber sofort!« Er schrie fast.

»Die Zahnbürste«, erinnerte Lüder die Frau an seine Bitte.

Sie ging voraus, verschwand im Badezimmer und bat, nachdem sie Lüder eine Zahnbürste in die Hand gedrückt hatte, um »einen Moment«. Sie ging in ein anderes Zimmer und tauchte kurz darauf mit einer kleinen Holzschachtel auf.

»Das ist eine Locke von Shimon«, sagte sie mit erstickter Stimme. »Die möchte ich wiederhaben.«

»Alles Gute«, sagte Lüder leise zu ihr und verließ mit Vollmers die Wohnung.

Auf dem Weg zum Auto wunderte sich der Hauptkommissar. »Sind wir im 21.Jahrhundert? Oder gibt es wirklich Menschen, die noch sooo leben? Ich achte jede religiöse Ausrichtung. Aber diese Leute kasteien sich doch selbst. Gut. Sie sind nicht so aufdringlich wie andere Sektierer, die ihre Überzeugung der Menschheit aufdrängen wollen, ganz zu schweigen von denen, die die sogenannten Ungläubigen mit Feuer und Schwert bekehren oder ausrotten wollen.« Vollmers stutzte plötzlich.

»Sie sagen es«, griff Lüder seinen Gedanken auf. »Die Juden waren in der Geschichte immer das Ziel von Anfeindungen. Der Holocaust war bestimmt das Schlimmste, was kranke und verbohrte Geister zustande gebracht haben. Wenn Sie aber an den Nahen Osten denken, finden Sie auch vehementen Hass gegen das jüdische Volk. Und wer jüdische Menschen mit dem Schwert ausrotten will, fängt unter Umständen mit einem Sechzehnjährigen an, der– zugegeben– durch sein Erscheinungsbild und sein Auftreten auf manche provozierend gewirkt haben mag.«

»Es bleibt dem Einzelnen überlassen, eine andere Meinung zu haben, vielleicht im Stillen über Schläfenlocken und eigentümliche Kleidung auch zu lächeln, aber das rechtfertigt doch keine Hetzkampagnen, Gewaltanwendungen bis hin zu einer brutalen Enthauptung. Und das hier– in Kiel.«

»Das wissen wir beide. Und Millionen anderer Menschen, unabhängig von der Hautfarbe und der Religionszugehörigkeit. Aber es gibt immer eine Ausnahme. Und die gilt es jetzt zu finden. Da ist noch etwas.«

»Ja«, sagte der Hauptkommissar. »Warum verleugnen die Eltern die Tochter?«

»Ich könnte mir vorstellen, dass die junge Frau sich vom religiösen Fanatismus des Vaters losgesagt hat, während der kleine Bruder sich dem Wahn nicht entziehen konnte.«

Vollmers schwieg nachdenklich auf ihrem Weg bis zum Auto. »Ich gehe zu Fuß zur Blume«– so wurde intern der Sitz der Bezirkskriminalinspektion im historischen Polizeigebäude in der Blumenstraße genannt–, »der Weg und die feuchte Kieler Januarluft werden mir guttun. Ich muss das erst einmal verarbeiten, was uns da begegnet ist.«

Lüder kehrte zum Landeskriminalamt im Polizeizentrum Eichhof zurück. Er überlegte, seinen Vorgesetzten aufzusuchen, entschied sich aber dagegen. Kriminaldirektor Dr.Starke würde nicht unbedingt seine Meinung teilen. Stattdessen rief Lüder im Innenministerium an und verlangte, den Amtschef zu sprechen.

»Der Herr Minister ist verhindert«, sagte ihm die Sekretärin. »Ich hinterlasse ihm eine Nachricht, dass er Sie zurückruft.«

Lüder versuchte in der Zwischenzeit, etwas über die Familie Rosenzweig in Erfahrung zu bringen.

»Meine Freundin Google«, murmelte er, als er fündig wurde. Esther Rosenzweig war Lehrerin an der Gemeinschaftsschule Hassee. Die befand sich unweit von Lüders Wohnung. Er hatte keinen Kontakt zu dieser Schule. Seine Kinder Viveka und Jonas besuchten das Gymnasium, die Jüngste ging noch zur Grundschule. Er rief dort an und vereinbarte einen Termin mit dem Schulleiter.

Dann informierte er sich über die radikalislamische Szene der Landeshauptstadt, aber auch über den aktuellen Stand der Ermittlungen gegen Neonazis. Die Beobachtung beider Gruppierungen gehörte zum Aufgabenbereich des Polizeilichen Staatsschutzes.

In der Abteilungsbesprechung hatten sie in der letzten Zeit ausführlich über eine selbst ernannte Scharia-Polizei diskutiert, die seit einiger Zeit in Gaarden patrouillierte, Passanten ansprach und ihnen die »richtigen Verhaltensmaßregeln« nahebringen wollte. Ein paar Bürger hatten sich über diese Belästigungen beklagt. Eine formelle Anzeige lag aber nicht vor.

»Es ist schwierig, dagegen vorzugehen«, hatte der Kriminaldirektor festgestellt. »Wir müssen das aber unter Beobachtung behalten. Nicht dass sich dort eine Paralleljustiz entwickelt.«

Lüder hatte nachgefragt, ob die Mitglieder dieser Gruppe in irgendeiner Form uniformiert auftraten.

»Ja. Sie tragen grüne Armbänder.«

Diese auch öffentlich zur Schau gestellte Stärke fand Lüder besorgniserregend.

»Leider gibt es ein Urteil des Landgerichts Wuppertal, das bundesweit Aufsehen erregt hat«, hatte Lüder zu bedenken gegeben. »Dort liefen Salafisten mit auffälligen Warnwesten mit der Aufschrift ›Scharia-Polizei‹ auf dem Rücken herum. Sie haben sich damit nicht strafbar gemacht, und es liegt kein Verstoß gegen das Uniformverbot vor, hat das Gericht entschieden.«

»Das hatte ich schon gesagt«, hatte Dr.Starke pikiert angemerkt.

Lüders Überlegungen wurden jetzt durch das Klingeln des Telefons unterbrochen. Der Innenminister war am Apparat.

»Herr Dr.Lüders«, grüßte er ihn und fragte, wie es der Familie ging.

Sie führten einen kurzen Small Talk, bevor Lüder von den Geschehnissen auf dem Vinetaplatz berichtete. Der Innenminister war bereits informiert.

»Kommen Sie zu mir«, sagte er kurz entschlossen.

Wenig später saß Lüder ihm gegenüber und warf durch die Fenster einen Blick über die Förde. Das gegenüberliegende Ufer war im Nieselregen nur schwer zu erkennen. Lüder staunte, dass sich trotzdem ein einsames Ruderboot den Weg über die Förde bahnte.

»Schietwetter«, brummte der Minister, als er Lüders Blick folgte, und ließ sich die bisherigen Erkenntnisse, aber auch Lüders Gedanken vortragen.

Wer mochte bei dieser Witterung seinem Hobby frönen?

»Wir haben schon genug Baustellen im Land«, stellte der Innenminister fest. »Wenn sich jetzt noch eine Szene etabliert, die eine tödliche Jagd auf Andersgläubige veranstaltet, haben wir ein großes Problem. Ich werde mit dem Verfassungsschutz sprechen. Ihren Vorgesetzten, den Herrn… äh«, der Minister schnippte mit dem Finger, »setzen Sie in Kenntnis? Ich gehe davon aus, dass Sie mich auf dem Laufenden halten. Sie haben meine volle Unterstützung und Rückendeckung. Ich weiß die Sache bei Ihnen in besten Händen.« Er beugte sich vor. »Haben Sie jemals in Erwägung gezogen, in Sachen Sicherheit ins Innenministerium zu wechseln? Sie wissen, der Verfassungsschutz ist meinem Ministerium als Abteilung angegliedert.«

»Ich bin mit Leidenschaft Polizist«, erwiderte Lüder, versicherte aber, dass er das Angebot zu schätzen wisse.

Lüder kehrte ins LKA zurück, suchte Dr.Starke auf und berichtete ihm von den Vorkommnissen auf dem Vinetaplatz.

»Warum erfahre ich erst jetzt davon?« Der Abteilungsleiter war erbost. »Sie hätten mich umgehend informieren müssen. Was ist, wenn der Minister anruft? Wie stehe ich da?« Dr.Starke plierte zum Telefon. »Ich werde ihn umgehend anrufen.«

»Das ist nicht erforderlich. Der Minister weiß schon Bescheid.«

»Bescheid…?«, echote Dr.Starke. »Bin ich etwa der Letzte, der informiert wird?«

Du bist der Letzte und das Letzte, dachte Lüder und hatte Mühe, ein Grinsen zu unterdrücken. Laut sagte er: »Der erste Angriff muss immer unverzüglich erfolgen. Es blieb keine Zeit, sich vorher abzustimmen. Außerdem– was hätte ich Ihnen berichten können?«

»Ich werde umgehend eine Kommission unter meiner Leitung einsetzen und dabei auch ein besonderes Augenmerk auf diese sogenannte Scharia-Polizei werfen. Der Anführer nennt sich Saif ad-Dīn.«

»Das heißt übersetzt ›Schwert der Religion‹«, erwiderte Lüder. »Mit bürgerlichem Namen heißt er Mujahid Yassine, kommt aus Marokko und hat hier politisches Asyl beantragt. Angeblich wird er in seiner Heimat verfolgt.«

»Sie sind gut vorbereitet«, sagte Dr.Starke.

»Immer.«

Der Kriminaldirektor bedachte die Antwort mit einem abwertenden Blick. »Ich möchte, dass Sie als mein Vertreter in der Sonderkommission mitarbeiten.«

Ich mache die Arbeit, und du entscheidest, dass ein anderer Weg beschritten wird, dachte Lüder. »Das wird sich nicht ermöglichen lassen. Der Minister möchte, dass ich ihm als Berichterstatter zuarbeite«, umschrieb er seine Aufgabe. Lüder war sich sicher, dass Dr.Starke nicht rückfragen würde.

»So geht das nicht«, wies ihn der Abteilungsleiter zurecht. »Ich führe die Dienstaufsicht. Was in meiner Abteilung geschieht, wird von mir geregelt und veranlasst.«

Lüder lehnte sich zurück und verschränkte die Arme vor der Brust. »Selbstverständlich, Herr Kriminaldirektor. Darf ich davon ausgehen, dass Sie den Herrn Minister von der neuen Vorgehensweise in Kenntnis setzen? Oder soll ich ihn informieren, dass seine Anweisung nicht ausgeführt werden soll?«

»So geht das nicht«, wiederholte Dr.Starke verbittert und klopfte mit dem Knöchel auf die Tischplatte. »Das ist das letzte Mal.«

Dat glövst du aver nur, dachte Lüder und stand auf.

»Sie halten mich auf dem Laufenden«, rief ihm der Kriminaldirektor hinterher.

»Lies Zeitung«, murmelte Lüder unhörbar für seinen Vorgesetzten.

»Welchen Rat geben Sie ihm?«, wollte Edith Beyer, die Abteilungssekretärin, wissen.

»Ich habe ihm nur den Tipp gegeben, wie ich mich informiere«, erwiderte Lüder gut gelaunt und kehrte in sein Büro zurück.

Vollmers meldete sich. »Es hat vor einiger Zeit einen Einbruch im Lager der polizeihistorischen Sammlung gegeben«, berichtete der Hauptkommissar. »Es gibt einen katholischen Pfarrer mit einem außergewöhnlichen Hobby. Er hat sein ganzes Leben lang eine einmalige historische Sammlung zur Polizeigeschichte zusammengetragen und ist offizieller Landesbeauftragter für die Polizeihistorie.«

»Ich weiß«, unterbrach ihn Lüder. »Ich durfte mir sein Lebenswerk in einer privaten Führung ansehen. Hunderte von Waffen, Schwerter, Säbel, Uniformen, Hüte, Einsatzmittel… Alles, was auch nur im Entferntesten mit der Polizei zu tun hat, findet sich dort. Man hat den Mann zu Recht mit Auszeichnungen und Verdienstorden bedacht. Ich fand es beeindruckend, dass er zu jedem einzelnen Gegenstand die passende Geschichte parat hatte und im Detail erklären konnte. Eine Datenbank ist ein Nichts im Vergleich zu seinem Wissen.«

»Man beabsichtigt, diese Sammlung– oder zumindest Teile daraus– öffentlich auszustellen. Derzeit befindet sich die gesamte Sammlung gut geschützt in–« Vollmers wurde von Lüder unterbrochen.

»Ich weiß.«

»Trotzdem ist in das Magazin eingebrochen worden. An die Schusswaffen sind die Täter nicht herangekommen. Sie hatten es offenbar nur auf die Blankwaffen abgesehen. Unter den gestohlenen Exponaten befindet sich auch ein Richtschwert.«

»Donnerwetter«, entfuhr es Lüder. »Gibt es schon Hinweise auf die Einbrecher?«

»Der Vorgang wird von der zuständigen Kriminalpolizeidienststelle bearbeitet«, wich Vollmers aus.

Lüder nahm Kontakt zur Dienststelle auf und wurde mit der Sachbearbeiterin verbunden. Frau Timmermanns wunderte sich, dass sich das LKA mit dem Vorgang befasste.

»Wir können nicht ausschließen, dass eines der gestohlenen Schwerter möglicherweise für ein Tötungsdelikt benutzt wurde.«

»Oh«, antwortete die Beamtin und bedauerte, dass es noch keine heiße Spur gab. »Die Sammlung ist gut geschützt und wird auch durch eine Alarmanlage überwacht. Die Täter müssen sich ausgekannt haben. Sie sind nicht nur mit Brachialgewalt vorgegangen, sondern hatten es offenbar gezielt auf die Blankwaffen abgesehen.« Sie versprach, sich umgehend zu melden, wenn es neue Erkenntnisse gebe.

Lüder sah auf die Uhr. Es war Zeit, die Schule in der Rendsburger Landstraße aufzusuchen.

Die Schule lag auf einem großen Areal etwas abseits der Hauptstraße. Lüder lächelte. Ob der »Bummelgang« genannte Fußweg einen Bezug zur Schule hatte?

»Raabe«, stellte sich der Schulleiter vor. »Das ist Frau Hansen-Sienknecht, die Klassenlehrerin«, sagte er und nickte kurz in Richtung der asketisch schlanken Frau mit dem herb wirkenden Gesichtsausdruck. Er machte einen betroffenen Eindruck. »Wir haben gehört, was vorgefallen sein soll. Der Rundfunk, Buschfunk– überall macht das grausige Verbrechen die Runde. Man hält sich noch bedeckt, was den Namen des Opfers angeht. Ist es Shimon?«

»Bisher gibt es nur Vermutungen. Bestätigt ist noch nichts. Schenken Sie den Gerüchten keinen Glauben. Sie sind also«, dabei sah Lüder die Frau an, »die Klassenlehrerin von Shimon.«

Frau Hansen-Sienknecht bewegte kaum den Kopf. »Ja«, hauchte sie.

»Shimon Rosenzweig ist an derselben Schule, an der seine Mutter unterrichtet?«

Shimons Klassenlehrerin schien froh zu sein, dass der Schulleiter das Antworten übernahm.

»Der Junge war bis vor zwei Jahren an einer anderen Schule. Zunächst verlief dort alles normal, bis Shimon sich mit zunehmendem Alter absonderte. Besonders fiel das zu dem Zeitpunkt auf, als er seine Bar-Mizwa feierte. Er hat nach jüdischem Recht damit die volle Religionsmündigkeit erreicht. Fast schlagartig änderte sich sein Verhalten. Er sonderte sich ab, mied die Gemeinschaft, und auch vom Äußeren her machte er deutlich, dass er anders sein wollte. Das führte trotz Bemühen der dortigen Kollegen zur Eskalation. Pubertierende Jugendliche haben kein Verständnis für so etwas und begannen, Shimon massiv zu mobben. Wir haben mit der Mutter und den dortigen Lehrern zusammengesessen und nach einer Lösung gesucht. Seitdem ist er auf unserer Schule.« Raabe lehnte sich zurück. Eine entspannte Haltung sah anders aus.

»Und wie ist das Verhältnis zu den Mitschülern?«, fragte Lüder.

Frau Hansen-Sienknecht sah erst ihren Schulleiter an, bevor sie antwortete. »Es gibt keins. Uns war klar, dass Shimon kaum in die Gemeinschaft zu integrieren sein würde. Er ist ein Einzelgänger. Immerhin wird er nicht gemobbt. Zumindest wissen wir nichts davon.«

»Und seine Mutter?«

Die beiden tauschten rasch einen Blick aus.

»Frau Rosenzweig«, begann der Schulleiter, »gehört dem Kollegium schon eine Reihe von Jahren an. Sie ist eine ruhige Frau. Manchmal wünschte ich mir, dass sie ein wenig durchsetzungsstärker wäre.«

»Es gibt ja auch Mobbing gegen Lehrer«, sagte Lüder.

Raabe schüttelte versonnen den Kopf. »Nein. So weit geht das nicht. Kinder sind unruhig. Es ist heutzutage in unserem multimedialen Zeitalter eine Herausforderung, einen Sack Kids konzentriert bei der Sache zu halten. Wenn Sie es fünfundvierzig Minuten schaffen, dann sind Sie ein Genie. Manche Lehrkräfte verschaffen sich schon einmal mit– nun, sagen wir so– erhobener Stimme Gehör. Frau Rosenzweig ist eine stillere Natur.«

»Ihnen wird bekannt sein, dass der Ehemann sich zum Chassidismus bekennt«, ergänzte die Klassenlehrerin.

»Eine ultraorthodoxe Ausrichtung. Er hat seinen Sohn infiziert«, sagte Lüder.

Die beiden Lehrer warfen Lüder einen überraschten Blick zu. Das »infiziert« hätten sie wohl nicht verwendet.

»Gab es in der Schule Anfeindungen gegen Frau Rosenzweig oder ihren Sohn aus religiösen Gründen? Ich vermute, Sie haben auch eine Reihe muslimischer Kinder unter Ihren Schülern.«

»Nein«, sagte Raabe bestimmt. »Die Religion der Lehrkräfte ist den Kindern nicht bekannt. Es wäre ihnen auch egal. Alle Mitglieder des Kollegiums verhalten sich neutral. In dieser Hinsicht haben wir keine Probleme. Nur der Sohn– Shimon– hat eine besondere Rolle gespielt. Das lag aber an seinem Auftreten. Insgesamt«, schob Raabe hinterher. »Aber Anfeindungen aus rassistischen oder religiösen Gründen… Das haben wir nicht beobachtet. Falls Shimon das Opfer ist, was wir nicht hoffen, liegen die Gründe mit Sicherheit nicht an unserer Schule«, erklärte Raabe überzeugt.

Der Besuch hatte Lüder nicht weitergebracht. Oder doch. Er musste den Aussagen der Lehrer Glauben schenken. Es deckte sich mit dem, was einige Händler vom Vinetaplatz auch ausgesagt hatten. Shimon Rosenzweig hatte durch sein Auftreten provoziert. Er war damit in der Schule zum Sonderling geworden. Offener Hass oder gar Gewalt war ihm allerdings nicht entgegengeschlagen. Wie schwer musste es der Mutter gefallen sein, als ihr Sohn an ihrer Schule auftauchte und sich in den Augen anderer Schüler zum Gespött machte. Das war ihr mit Sicherheit nicht entgangen.

Shimon Rosenzweig hatte sich in Gaarden aufgehalten. Dort patrouillierte auch die selbst ernannte Scharia-Polizei. Lüder beschloss, das örtliche Polizeirevier aufzusuchen.

Er fand einen Parkplatz hinter dem Haus. Hauptkommissar Sawitzki war eine bullige Erscheinung mit kurzen roten Haaren. Er hätte vom Äußeren her auch als irischer Landarbeiter durchgehen können.

»Ich vertrete den Revierleiter«, sagte er. »LKA? Es geht um den Toten auf dem Vinetaplatz. Schaltet sich jetzt das LKA ein?«

Lüder erklärte, dass ein Staatsschutzdelikt nicht auszuschließen sei und einige Verdachtsmomente dafürsprächen.

»Wird auch Zeit, dass hier mal was geschieht«, sagte Sawitzki unfreundlich. »Sogar ein Tatort mit Axel Milberg hat sich des Themas Gaarden angenommen. Die drüben auf der anderen Seite der Förde haben uns doch vergessen. Nur wenn wieder einmal ein Terrorismus-Verdächtiger enttarnt wird, guckt man auf diesen Stadtteil. Da war der al-Qaida-Verdächtige, der hier ein Internetcafé betrieb. Und der Kofferbombenattentäter von Bonn ist hier auch herumgelaufen. Wundert es Sie, dass es bei der Oberbürgermeisterwahl eine Wahlbeteiligung von unter zwanzig Prozent gab?«

»Ich möchte mit Ihnen keine politischen Diskussionen führen«, wehrte Lüder ab.

Sawitzki hob den Zeigefinger.