Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Редакция Елены Шубиной

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Russisch

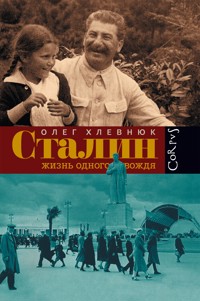

Споры о том, насколько велика единоличная роль Сталина в массовых репрессиях против собственного населения, развязанных в 30-е годы прошлого века и получивших название «Большой террор», не стихают уже многие десятилетия. Книга Олега Хлевнюка будет интересна тем, кто пытается найти ответ на этот и другие вопросы: был ли у страны, перепрыгнувшей от монархии к социализму, иной путь? Случайно ли абсолютная власть досталась одному человеку и можно ли было ее ограничить? Какова роль Сталина в поражениях и победах в Великой Отечественной войне? В отличие от авторов, которые пытаются обелить Сталина или ищут легкий путь к сердцу читателя, выбирая пикантные детали, Хлевнюк создает масштабный, подробный и достоверный портрет страны и ее лидера. Ученый с мировым именем, автор опирается только на проверенные источники и на деле доказывает, что факты увлекательнее и красноречивее любого вымысла. Олег Хлевнюк — доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Международного центра истории и социологии Второй мировой войны и ее последствий Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», главный специалист Государственного архива Российской Федерации.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 743

Veröffentlichungsjahr: 2023

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Олег Хлевнюк Сталин. Жизнь одного вождя. Биография

© О. Хлевнюк, 2015

© А. Бондаренко, художественное оформление, 2015 © ООО «Издательство АСТ», 2015 Издательство CORPUS ®

* * *

Моей жене Кате (1961–2013)

Введение

Эта книга будет неинтересна авторам «Иного Сталина», «Подлых мифов о Сталине», «Сталина Великого», «России за Сталина», «Настольной книги сталиниста», «Убийства Сталина» и прочего, а также их почитателям. Я писал эту книгу для тех, кто (как и я сам) хотели бы понять Сталина и его эпоху, характер и логику действий советского диктатора, оказавшего столь значительное влияние на развитие нашей страны.

Количество публикаций о Сталине и его политике слишком велико. Даже специалисту не стыдно признаться, что он не читал их изрядную часть. В океане мысли и бессмыслицы мирно сосуществуют и почти не пересекаются серьезные, строго документированные исследования и дешевые однодневки, скроенные на скорую руку из анекдотов, слухов и выдуманных сенсаций. Оба лагеря – научная историография и примитивная публицистика – уже давно махнули друг на друга рукой. Лишь изредка кто-нибудь из серьезных ученых публично возмутится очередной фальшивкой. Еще реже современные сталинисты и охотники за «сенсациями» заглядывают в серьезные книги или документы. Читателю все сложнее ориентироваться в мире фальсификаций, «свободных» интерпретаций и фантазий возбужденных умов.

Научные биографии Сталина в своем развитии прошли те же стадии, что и историография советского периода в целом. По политическим причинам в Советском Союзе научной биографике Сталина не было места. Дело ограничилось официозом «Иосиф Сталин. Краткая биография» и формальными справками в энциклопедиях. Западные и советские неформальные историки, по крупицам собирая доступные источники, создали несколько биографий Сталина, ставших теперь классическими[1].

Ситуация не могла не измениться после лавинообразного открытия архивов. Мы оказались буквально погребены под массой новых документов. Потребовалось время, чтобы выбраться из-под этих завалов. Свидетельством относительной историографической стабилизации были в числе прочего новые научные биографии Сталина и другие исследования, посвященные его личности и деятельности, написанные с привлечением архивных материалов[2].

С открытием архивов связано появление еще одного популярного жанра сталинских биографий. Я назвал бы его архивной публицистикой. Основателем этого жанра есть основания считать известного советского деятеля горбачевской перестройки Д. А. Волкогонова. В какой-то мере его знамя подхватил российский драматург Э. Радзинский[3]. Методы отбора документальных свидетельств и изложения материала имеют в этих книгах ярко выраженный публицистический характер. Особое внимание этих авторов привлекают документы личного происхождения, а не «скучная» статистика и делопроизводство властных структур. В результате характерной чертой таких биографий Сталина является слабое исследование исторического контекста, особое внимание к привлекательным, но второстепенным деталям.

Своего рода «третий путь» наметил в своих работах английский писатель и историк С. Монтефиоре[4]. Он попытался сделать более популярными сухие архивные исследования и преодолеть недостатки архивной публицистики. Полученный результат оказался широко востребованным, прежде всего, у западного читателя.

Количественно в современной России, однако, преобладает жанр псевдонаучной апологии Сталина. Самые разные люди по разным причинам тиражируют мифы о вожде и его эпохе. Авторы таких публикаций отличаются невежеством. Нехватка элементарных знаний замещается агрессивностью суждений, использованием фальшивых «источников» или извращением реальных документов. Сила воздействия этой идеологической атаки на умы читателей умножается трудностями повседневной жизни, коррупцией и возмутительным социальным неравенством в современной России. Не принимая настоящего, люди склонны идеализировать прошлое.

Российские апологеты Сталина уже не осмеливаются (как это было совсем недавно) отрицать массовые репрессии и очевидные провалы сталинской политики, оплаченные большой кровью. Теперь используются более изощренные методы «исправления истории». Виновниками массового террора объявляются советские чиновники (руководители НКВД, секретари региональных партийных комитетов), которые вышли якобы из-под контроля и обманывали Сталина. Выдумки об «ином», потенциально «демократическом» Сталине, ограниченном в своей власти злонамеренными чиновниками, – плод политически ангажированных фантазий; они не подкреплены ни единым документом[5].

По сути столь же умозрительной и бездоказательной является широко распространенная концепция неизбежного «модернизирующего сталинизма». Формально упоминая о многочисленных жертвах террора и негативных последствиях стратегии скачков, она исходит из представлений о безусловной органичности и безвариантности сталинской модели как метода «модернизации» послереволюционной России. Сталин – выразитель объективной потребности, пешка в игре исторической стихии. Его методы если и достойны сожаления, то необходимы и даже эффективны, поскольку маховик истории всегда смазывается большой кровью. В этих суждениях мы без труда прочитываем укоренившиеся предрассудки российского общественного сознания – об абсолютном приоритете интересов государства и ничтожности личности, о жесткой обусловленности хода истории закономерностями высшего порядка.

Конечно, было бы нелепо отрицать, что и большевизм, и пришедший ему на смену сталинизм были в определенной мере обусловлены «длинными волнами» российской истории. Сильное государство и авторитарные традиции, слабые институты частной собственности и гражданское общество, наконец, колоссальные размеры колонизирующейся державы, позволявшие, в частности, создать огромный «архипелаг ГУЛАГ». Однако абсолютизация этих факторов до масштабов «российского рока» приводит к тупиковой теории «неизбежного Сталина». Ее приверженцы неслучайно избегают размышлений о конкретных фактах и предпочитают тиражировать сталинские схемы советской истории, иногда в новых обертках, а часто и без них. Они яростно отмахиваются от вопросов о цене преобразований и военных побед, о вариантах развития страны и роли личности в советской истории. Доказательная база концепции неизбежности Сталина и сталинизма стремится к нулю. Фактически она основана на сомнительном постулате «здравого смысла»: все, что происходит, – должно произойти обязательно, иного не дано.

Растворение истории в вязкой и бесформенной исторической необходимости – самый простой и незамысловатый способ представления прошлого. Историку, однако, приходится иметь дело не с простыми схемами и политическими спекуляциями, а с конкретными фактами. Работая с документами, он не может не заметить тесной взаимосвязи и взаимообусловленности объективных и субъективных факторов, типичного и случайного. В условиях диктатуры роль личных пристрастий, предубеждений и одержимости вождя возрастала многократно. И где, как не в биографии Сталина, уместно подумать о сложном переплетении этих проблем.

Вместе с тем биографии представляют собой особый жанр исследований, который легко засушить подробностями исторического контекста, но столь же легко залить до краев пикантным бытописанием. Контекст вне героя и герой вне контекста – вот главные опасности, которые, как мы видим на многих примерах, подстерегают авторов биографий. Эта проблема была одной из самых сложных и для меня. В конечном счете я понял, что не смогу втиснуть в книгу даже упоминания обо всех сколько-нибудь значимых событиях сталинского периода. Восстанавливая исторический контекст, я вынужденно пропускал многие факты и подробности, особенно если они повторяли друг друга. В центре исследования остались те основные процессы и явления, которые наиболее ярко и понятно характеризуют Сталина, его время и связанную с его именем систему. Такое ограничение было тем более уместным, что за последние двадцать лет появилось слишком много новых источников о Сталине и сталинском периоде. О них, хотя бы коротко, нужно сказать отдельно.

Прежде всего, благодаря открытию архивов после распада СССР историки получили возможность изучать документы, происходящие «из первых рук», в то время как прежде они пытались очистить от искажений официальные публикации. Хороший пример – работы и речи самого Сталина. Большинство из них печатались еще при жизни вождя. Однако теперь появилась возможность работать с подлинниками, а значит, судить о том, что и как было сказано на самом деле, какая редакторская правка была внесена в текст. Кроме того, комплекс сталинских выступлений существенно пополнился за счет тех, что ранее вообще не издавались. Среди важнейших документов, отражающих деятельность Сталина, – материалы высших органов власти, которые он возглавлял: протоколы и стенограммы заседаний Политбюро, постановления Государственного комитета обороны в годы войны и т. д. Для понимания личности Сталина и его жизни эти сухие бюрократические документы имеют огромное значение. Их рассмотрение и принятие заполняло значительную часть жизни вождя. С их помощью он осуществлял свою власть. Многие решения носят следы интенсивной сталинской правки.

Конечно, сами по себе постановления лишь отчасти позволяют судить о том, как и почему они были приняты, какими были мотивы и логика действий Сталина. Гораздо большее значение с этой точки зрения имеет переписка Сталина с его коллегами по Политбюро. Она велась нерегулярно, в периоды отпусков Сталина, когда он при помощи писем направлял деятельность соратников, оставшихся в Москве. Наиболее интенсивно такая переписка велась в 1920-е – первой половине 1930-х годов. Одной из причин этого было отсутствие надежной телефонной связи. (Прекрасный пример того, как слабый технический прогресс иногда помогает историкам.) После войны телефонную связь наладили, да и сам Сталин, находясь на вершине своей власти, не нуждался в подробной переписке с подчиненными. Достаточно было коротких, жестких директив. Несмотря на фрагментарность, письма Сталина – важнейший документальный комплекс и интереснейшее чтение. В любом случае они – самое откровенное из документальных свидетельств, оставшихся от Сталина[6].

Много важной информации историки почерпнули из журналов записей посетителей кремлевского кабинета Сталина[7]. В них фиксировались фамилии посетителей, время их входа и выхода из кабинета. Журналы посещений позволяют изучать порядок повседневной работы Сталина. Их сопоставление с другими источниками (протоколами заседаний Политбюро, мемуарами и т. д.) раскрывает важные обстоятельства принятия различных решений. Однако, как и в случае с перепиской, эти журналы отражают только часть (хотя и значительную часть) деятельности Сталина. Дело в том, что, помимо кремлевского кабинета, Сталин периодически работал в кабинете в здании ЦК партии на Старой площади, принимал посетителей в своей квартире в Кремле, а также на многочисленных дачах под Москвой и на юге. Пока мы знаем, что в архивах службы государственной охраны сохранились (хотя и недоступны исследователям) записи посетителей кремлевской квартиры Сталина[8]. Информация о ведении аналогичных журналов в кабинете в ЦК и на дачах отсутствует.

Журналы регистрации посещений вели службы секретарей и охраны Сталина. Есть основания полагать, что для своих внутренних потребностей охрана могла регистрировать также ежедневные передвижения Сталина, вести отчеты о дежурствах охранников и т. д. Не нужно объяснять, какую ценность такой материал мог бы представлять для биографов Сталина. Однако мы не имеем достоверных свидетельств о его существовании.

Переписка Сталина, а также журналы посетителей кремлевского кабинета сохранились в личном архиве Сталина. Он формировался под руководством самого Сталина, видимо, не в последнюю очередь «для истории». Многие документы в этом архиве имеют сталинские пометы: «мой архив», «личный архив». Важным дополнением к личному архиву является коллекция материалов о Сталине, изъятых из разных архивных хранилищ. Коллекция, в том числе часть книг из библиотеки Сталина с его пометами, была сосредоточена в Центральном партийном архиве. В совокупности личный архив Сталина и коллекция сталинских документов составляют сегодня единый комплекс – фонд Сталина в Российском государственном архиве социально-политической истории (бывший Центральный партийный архив)[9]. Этот фонд является ключевым источником наших знаний о вожде и широко используется историками.

Несмотря на важность фонда Сталина, этот комплекс материалов имеет существенные дефекты. Очевидно, что документы для личного архива Сталина отбирались чрезвычайно тенденциозно. В результате сам личный архив очень невелик – менее 2 тыс. дел. Случайный характер имеет также коллекция сталинских материалов, собиравшихся в Центральном партийном архиве. В общем, фонд Сталина лишь в некоторой степени отражает повседневную жизнь и деятельность вождя. Главный недостаток этого фонда – отсутствие материалов, поступавших непосредственно на стол Сталина, ежедневно попадавших в поле его зрения. Это не позволяет с необходимой полнотой оценить уровень информированности Сталина, его представления о том или ином вопросе, а значит – логику его действий. Важно отметить, что такие документы не утрачены, по крайней мере – не полностью утрачены. Значительная часть документов, с которыми работал Сталин, находятся в Архиве Президента России (бывший архив Политбюро) в составе так называемых тематических папок[10]. При подготовке книги мне удалось воспользоваться только некоторыми из них. Пока Архив Президента закрыт для систематического изучения историками. Однако само его наличие вселяет надежды. Рано или поздно, как показывает история России, архивы открывают свои двери.

Наиболее привлекательным источником для биографий являются, конечно, дневники и мемуары. Они содержат яркие характеристики и описания, которые трудно найти в сухих бюрократических архивных документах. Из них легче всего скомпоновать интересную, насыщенную подробностями работу. Однако слабости мемуарной литературы также давно известны историкам. Мемуаристы редко бывают достаточно откровенными, нередко путают события и даты или попросту лгут. В отношении мемуаров по советской истории все эти пороки умножаются.

Из членов ближнего круга Сталина подробные воспоминания оставили только двое – Хрущев и Микоян[11]. Это очень важные и ценные книги, хотя оба деятеля многое недоговаривали. Какие-то сюжеты (например, о своем участии в массовых репрессиях) Хрущев и Микоян сознательно замалчивали. Однако многого они действительно не знали в силу объективных причин. В сталинском окружении существовало жесткое правило: каждый получал ту информацию, которая касалась его непосредственных обязанностей. Важно отметить также, что опубликованные мемуары Микояна были в некоторых частях искажены его сыном, готовившим рукопись к изданию. Он произвольно, без принятых в таких случаях оговорок, включал в подлинный текст диктовок свои дополнения и исправления, якобы основанные на более поздних рассказах отца[12].

Другие мемуары принадлежат перу советских и зарубежных руководителей и общественных деятелей, которые сравнительно редко или вообще эпизодически сталкивались со Сталиным и запомнили немного. Многие воспоминания (например, советских маршалов) публиковались еще в советское время и подвергались цензуре, в том числе самоцензуре.

Особое направление составляют свидетельства детей и родственников Сталина и других советских лидеров. Почин, как известно, положила дочь Сталина Светлана, бежавшая в США в 1960-е годы[13]. Ее воспоминания я бы назвал одними из самых честных. Светлана написала о том, что видела и чувствовала сама. Информация, полученная из третьих рук, касается семьи и не претендует на раскрытие «тайн» высокой политики. После падения СССР заговорили многие другие родственники и дети. Свобода поощряла естественное желание высказаться. Публикация мемуаров и интервью приносили прибыль и «славу». Некоторые дети, внуки и внучатые племянники почувствовали себя борцами за поруганную честь семьи или даже важными общественными деятелями. Однако мало кому из них хватило такта и рассудительности, присущих Светлане Аллилуевой. Эта «детская литература», как удачно назвала ее российский историк Елена Зубкова[14], была действительно детской. Многие родственники Сталина и сталинских соратников придумывали сказки и небылицы, смешивая элементы личных впечатлений и фантазии. Наивные высказывания об истории и политике свидетельствовали о том, что дети и внуки плохо представляли себе, чем занимались их отцы и деды. Ничего удивительного в этом нет. Деятели сталинской эпохи были особенно озабочены соблюдением строжайшей секретности, жили под постоянным присмотром и опасались прослушиваний и провокаций. Откровенные разговоры в семьях были слишком опасны, а поэтому исключены.

В своей книге я осторожно использовал мемуары несмотря на то, что многие из них содержат яркие описания и сцены, способные вызвать интерес читателя. Руководствуясь элементарными правилами критики источника, я старался сравнить мемуарные свидетельства с другими, преимущественно архивными материалами. Точное описание фактов позволяло надеяться на добросовестность мемуариста в целом. Многочисленные ошибки и явные выдумки ставили воспоминания под сомнение. В результате ряд мемуаров попал в мой личный «черный список», который я никому не навязываю, но которого придерживаюсь в своей работе.

Что же следует из этого чрезвычайно краткого обзора источников к биографии Сталина? Положение историка, задумавшего написать биографию Сталина (например, мое положение), можно назвать относительно благоприятным. Масса архивных документов и свидетельств, которые постоянно пополняются, открывают новые возможности для длительной и напряженной работы. Значительные лакуны в документальных комплексах, отсутствие или недоступность многих материалов вызывают чувство досады, но не мешают исследовательскому процессу критическим образом. Историки готовы писать новые биографии Сталина, потому что существенно обновились наши представления о нем и его эпохе, потому что в архивах открылись многочисленные документы.

И наконец, последнее пояснение к этой книге. Ее жанр и способ изложения материала во многом диктовались размерами. Это сравнительно небольшая работа, поэтому в ней не стоит искать исчерпывающей полноты и обилия подробностей. Вынужденно сокращен научно-справочный аппарат. Предпочтение отдавалось ссылкам на цитаты, цифры и факты. Далеко не все достойные работы моих коллег упомянуты в сносках. Я приношу им извинения за это. Подобные самоограничения вызывают у меня двойственные чувства. Мне жаль многих ярких фактов и цитат, с которыми пришлось расстаться. С другой стороны, я рад за читателя. Поскольку сам являюсь читателем и с тоской смотрю на многочисленные толстые тома, которые хотелось бы, но не суждено прочесть.

Помимо сравнительно скромных размеров, удобному чтению, возможно, будет способствовать структура книги. Во всяком случае, я стремился к этому. Два взаимосвязанных пласта биографии Сталина – последовательные события жизни и общие характеристики его личности и политического режима – с трудом соединялись в хронологическую череду разделов и параграфов. И тогда возникла идея двух текстов, своеобразной матрешки. Один текст исследует личность и систему власти Сталина на фоне последних дней его жизни. Другой – привычно хронологически следует за основными этапами биографии вождя. Благодаря этому книгу, кажется, можно читать двумя способами. Довериться автору и следовать установленному им порядку или прибегнуть к раздельному ознакомлению с каждой из структурных цепочек. Я старался сделать так, чтобы оба метода были одинаково удобными.

Места сталинской власти Ночь и утро 1 марта 1953 г. Ближняя дача Последний ужин «пятерки»

В субботу 28 февраля 1953 г. Сталин пригласил в Кремль четырех своих соратников – Г. М. Маленкова, Л. П. Берию, Н. С. Хрущева, Н. А. Булганина[15]. В последние полгода жизни вождя эти четыре человека вместе с самим Сталиным составляли так называемую руководящую группу, «пятерку». «Пятерка» регулярно встречалась у Сталина. Другие старые его друзья: Молотов, Микоян, Ворошилов[16] – находились в опале. Сталин не хотел их видеть.

Формирование узких руководящих групп, в которые входили избранные вождем соратники, было обычным методом сталинского руководства. Сталин имел обыкновение называть их именами числительными по количеству человек, образовавших группу: «пятерка», «шестерка», «семерка», «восьмерка», «девятка». Руководящие группы во главе со Сталиным фактически были высшим органом власти в СССР. Формальные партийные и государственные структуры отвечали за повседневное рутинное управление страной, действуя в сравнительно узких, предопределенных сверху рамках. В отличие от руководящей группы, они работали как регулярные бюрократические инстанции. Разделение формальных и неформальных институтов позволяло диктатору использовать возможности огромной растекающейся бюрократической машины и при этом не выпускать из рук ключевые рычаги высшей власти. Избегая малейших процедурных трудностей, Сталин определял и менял состав руководящей группы, назначал удобные для себя времена и места ее заседаний и «дружеских» встреч. Иными словами, он непосредственно и каждодневно контролировал центральный узел власти при помощи патриархальных методов управления личным «политическим хозяйством». Й. Горлицкий назвал такое смешение регулярных бюрократических институтов и патримониальной власти диктатора неопатримониальным государством[17].

Организованная подобным образом система высшей власти не могла существовать без перманентной угрозы репрессий, обеспечивающей политическую лояльность чиновников и особый военно-мобилизационный стиль работы аппарата. Твердо контролируя советские органы госбезопасности, Сталин в любой момент мог арестовать или расстрелять кого угодно. Многочисленные примеры таких расправ даже над членами высшего руководства и их родственниками приводятся далее в этой книге. Еще одной характерной чертой сталинской диктатуры было не ограниченное правилами и формальными институтами первенство Сталина в принятии решений. Непосредственное общение с диктатором являлось самым быстрым и эффективным способом достижения личных и ведомственных целей. Однако такое общение предполагало допуск в места сталинской власти, которые для многочисленных советских чиновников и членов высшего руководства приобретали особый, можно сказать, сакральный характер. Места сталинской власти имели свою иерархию, свой круг посвященных. Они были неотъемлемым компонентом и личности, и диктатуры Сталина.

Официальным символом власти советского правительства и самого Сталина выступал московский Кремль. О Кремле знали все, но лишь немногие бывали в кремлевском кабинете вождя. Это большое помещение, обшитое высокими дубовыми панелями, разбивалось на две зоны – рабочий стол Сталина и длинный стол для заседаний. Из предметов интерьера были примечательны напольные часы, на которые Сталин имел привычку смотреть, сверяя точность прибытия вызванного, а также гипсовая посмертная маска Ленина на особой подставке под стеклом. На стенах – портреты Ленина и Маркса. Во время войны к ним присоединили портреты русских полководцев Суворова и Кутузова. Кабинет отражал консервативные привычки хозяина и почти не менялся. Когда во время войны в связи с налетами немецкой авиации потребовалось вырыть бомбоубежище в Кремле, в нем построили копию сталинского кабинета: та же мебель, те же картины, те же гардины на несуществующих окнах. Правда, площадь этого кабинета была значительно меньше оригинала[18]. Через кремлевский кабинет Сталина за тридцать лет прошло около 3 тыс. человек[19]. Хотя чаще всего в кабинете бывали ближайшие соратники Сталина, в число посетителей входили и руководители министерств, предприятий, ученые, деятели культуры, руководители органов госбезопасности, военные, иностранные гости и т. д. Это было самое доступное из мест сталинской власти.

Однако вечером 28 февраля 1953 г. Булганин, Берия, Маленков и Хрущев, приглашенные Сталиным в Кремль, в кремлевский кабинет не попали. Сталин отвел их сразу в кинотеатр, место власти для избранных и самых близких. Это был небольшой кинозал на 20 мест размером 7,5 на 17 метров, оборудованный в 1934 г. в помещении бывшего зимнего сада русских царей. До этого советские вожди смотрели кино или вне Кремля в здании управления кинематографии, или в Кремле в маленьком помещении для просмотра немых фильмов[20]. Сталин любил кинопросмотры в окружении соратников. Постепенно они превратились в обязательный ритуал. О том, как проходили такие встречи в новом кинозале в 1934–1936 гг., свидетельствует уникальный источник – подробные записи руководителя советского кинематографического ведомства Б. З. Шумяцкого[21]. Он привозил Сталину и его коллегам фильмы и по ходу просмотра выслушивал их замечания и указания. Записи Шумяцкого позволяют понять и даже почувствовать атмосферу и правила поведения в тесном кругу зрителей кремлевского кинотеатра.

Просмотры, как правило, начинались поздно вечером и захватывали часть ночи. Сталин сидел в кресле в первом ряду. Вокруг него располагались другие члены высшего руководства. Фильмы и кинохроника активно комментировались по мере просмотра и после него. Первое слово принадлежало Сталину. Он давал указания как о содержании просмотренных кинолент, так и по общим вопросам развития советской киноиндустрии и идеологической политики. Иногда в зал приглашались авторы просмотренных фильмов. Это была высшая форма поощрения. Сталин поздравлял режиссеров с удачной работой и давал «советы», как улучшить фильм. Документы Шумяцкого не вызывают сомнений в том, что встречи в кремлевском кинотеатре были не просто формой отдыха советских вождей, но одновременно неформальными заседаниями высшего органа власти по вопросам идеологической и культурной политики. Нельзя исключить, что до и после просмотра кинофильмов Сталин обсуждал с соратниками и другие государственные вопросы.

Записи Шумяцкого обрываются в начале 1937 г. Несомненно, это было как-то связано с усилением террора в стране. Самого Шумяцкого арестовали в начале 1938 г. и расстреляли. Кинопросмотры Сталина продолжались, но мы почти ничего о них не знаем. Похоже, что к концу жизни вождя кремлевский кинозал превратился в место отдыха и неформальных заседаний узкой руководящей группы. Последнее такое заседание «пятерки» и состоялось в субботу 28 февраля 1953 г.

После киносеанса по устоявшейся привычке Сталин пригласил соратников на дачу поужинать. До дачи в Волынском, прилегавшем к столице пригороде, было рукой подать. Поэтому ее называли ближней. Местами власти Сталина периодически становились многие особняки-дачи и в Москве, и на юге, где он проводил ежегодные длительные отпуска. Однако ближнюю дачу Сталин любил особенно. Это было одно из главных мест его жизни и власти.

Первый дом для Сталина был здесь построен в 1933 г. Переезд был составной частью больших изменений в личной и политической жизни Сталина в то время. Страшный голод начала 1930-х годов, охвативший страну в результате политики коллективизации, совпал с трагедией в сталинской семье. В ноябре 1932 г. покончила самоубийством жена Сталина Н. С. Аллилуева[22]. Порывая с прошлым, Сталин начинал новую жизнь на новом месте.

Ближнюю дачу неоднократно перестраивали при активном участии хозяина. Получившийся в результате огромный дом представлял собой странную смесь казенности и помпезности[23]. Все комнаты, похожие друг на друга, были, по словам дочери Сталина Светланы, «безликими»[24]. Вторым этажом, куда был проведен лифт, пользовались редко. Любимой комнатой Сталина, по крайней мере в последние годы жизни, была так называемая малая столовая на первом этаже. В этом просторном помещении площадью 76 кв. метров располагались прямоугольный стол длиной в три метра, диван, буфет, кресла, столик с телефонами, камин. Рядом с камином стояли охотничьи ружья и висел бинокль. На полу – большой ковер. Из комнаты были выходы на стеклянную веранду и террасу. По свидетельству Светланы, Сталин в этой комнате спал и работал. Большой стол был завален бумагами и книгами. На краю стола, если не было гостей, Сталин ел. В буфете с посудой он хранил лекарства. Любил сидеть у камина. В камине же по его приказанию жарили шашлыки. В этой комнате Сталин принимал посетителей. Здесь с ним случился роковой удар, приведший к смерти.

Сталинскую дачу окружал большой парк в два десятка гектаров. Сталин лично занимался благоустройством парка и организацией дачного хозяйства. По его плану была организована теплица для цитрусовых. Под руководством Сталина на даче разбили виноградник, выращивали арбузы, разводили рыбу в пруду. Часть урожая арбузов по распоряжению Сталина даже посылали в магазины Москвы. В сталинском поместье были лошади, коровы, куры, утки, небольшая пасека. По свидетельству работников охраны, Сталин много и внимательно занимался этим большим хозяйством, вникая в мельчайшие детали. Сохранились сотни распоряжений Сталина, записанных начальником хозяйственной части дачи подполковником П. В. Лозгачевым:

7 апреля 1950 года: а) арбузы и дыни в коробки сажать с 10 мая, б) подрезкой заниматься среди июля арбузов и дынь плетей […] 20 апреля: […] Елки разрядить по дорожке от кухни к пруду […] Кукурузу сажать через полметра у главного дома и между яблонь по пруду, ближе к беседке. Там же сажать бобы […] По краям огородов сажать баклажаны, кукурузу, помидоры и т. д.

Подобные распоряжения, по свидетельству Лозгачева, давались практически ежедневно[25]. По существу, Сталин был хозяином небольшой усадьбы, управление которой он предпочитал вести сам, не полагаясь только на помощников. Этот стиль патриархального управления Сталин в определенной мере распространял и на свое «большое хозяйство» – Советский Союз. Он лично контролировал и распределял государственные ресурсы и резервы, занося важнейшие сведения в особую книжечку[26]. Он вникал в детали сценариев кинофильмов, архитектурных проектов, конструкций военной техники. Прокладывая дорожки на своей даче, Сталин не забывал и об улицах Москвы: «Говорят, что площадь на Арбате (где раньше была церковь перед Кино) еще не покрыта брусчаткой (или асфальтом). Это позор. Одна из самых бойких площадей и вся в дырах! Нажмите и заставьте покончить с площадью»[27].

Результатом сталинских архитектурных распоряжений был также центр общественной жизни сталинской дачи – большой зал площадью 155 кв. м. Такое внушительное помещение образовалось в результате соединения кабинета и полукруглой пристройки на месте одной из веранд. В центре зала находился длинный 7-метровый стол, стоявший на ковре размером 12 на 6 метров. (Площадь ковра, между прочим, равнялась площади квартиры, в которой в 1953 г. проживали 16 среднестатистических горожан, поскольку средняя норма жилья в советских городах составляла 4,5 кв. метра на человека.) Вдоль стен стояли кресла и диваны. Периодически сам Сталин работал в большом зале у стола или на диванах и креслах. Однако главным образом зал служил местом встреч и регулярных застолий.

Судя по воспоминаниям очевидцев, застолья у Сталина проходили по определенному устоявшемуся порядку. Прислуга гостей не обслуживала. Блюда выставлялись на стол. Каждый брал что хотел и садился с тарелкой за свободную часть стола. Обильный прием пищи затягивался на много часов и заканчивался глубокой ночью или под утро. Застолья сопровождались употреблением спиртных напитков. С возрастом Сталин пил умеренно. Однако он любил подпаивать приглашенных и наблюдать за их поведением. Для этого изобретались разные поводы. Один за другим следовали тосты и здравицы, за которые невозможно было не выпить «до дна». Уклонявшихся «штрафовали» дополнительной порцией спиртного «за обман общества»[28]. М. Джилас, посетивший ужин на сталинской даче в январе 1948 г., запомнил питейную процедуру: «Каждый сказал, сколько сейчас градусов ниже нуля, и потом, в виде штрафа, выпил […] столько стопок водки, на сколько градусов он ошибся […] Берия, помню, ошибся на три и добавил, что это он нарочно, чтобы получить побольше водки»[29].

Спиртное делало свое дело. «Обстановка на таких ужинах была непринужденной, рассказывались анекдоты, нередко даже сальные, под громкий смех присутствующих»[30]. Помимо разговоров и шуток, в ходу были и другие, «культурные» развлечения. Иногда пели революционные и народные песни. Сталин, по воспоминаниям, подтягивал тихим тенором[31]. Жданов[32] веселил кампанию неприличными частушками. «Эти песенки, – сокрушался потом Хрущев, – можно было петь только у Сталина, потому что нигде в другом месте повторить их было нельзя»[33]. Некоторое время в большом зале стоял рояль. Говорят, на нем играл Жданов. Что играл и насколько хорошо, неизвестно. После смерти Жданова в 1948 г. рояль по приказу Сталина вынесли в соседнюю комнату. Чаще использовалась радиола, на которой Сталин один или вместе с гостями слушал пластинки – народные песни, классическую музыку. Коллекция пластинок была внушительной – около 2700. Под пластинки иногда устраивали танцы. Лучшим танцором, по свидетельству Хрущева, считался Микоян. Каждый танцевал как мог. «Сталин тоже передвигал ногами и расставлял руки»[34].

Сталинские застолья выполняли важные функции. Они были местом обсуждения и решения различных государственных вопросов. Мнительный Сталин использовал регулярные ужины как метод контроля над соратниками и получения информации. Наконец, в жизни Сталина такие встречи играли важную социальную функцию. Они скрашивали его одиночество, служили одним из немногих доступных развлечений. «Сталину в одиночку некуда было девать себя», – писал Хрущев[35]. Действительно, все больше отходя от рутинных государственных дел в последние месяцы жизни, вождь заполнял свой досуг самым причудливым образом. Во время прогулок заключал своеобразные пари с охранниками о температуре воздуха: «Сотрудник называл какую-то цифру. Другой сотрудник… называл иную цифру. Затем Сталин называл свою цифру и просил проверить, кто из них ближе к истине. Термометр висел на стене дачи, и сотрудник шел туда, смотрел показания градусника, возвращался и называл точную цифру». Соревнуясь в точности глазомера, охранники и Сталин предлагали свои варианты расстояний между деревьями, а затем измеряли их рулеткой. Вскоре по всему дачному участку были развешены термометры, а охранников вооружили рулетками[36].

Неудивительно, что застолья с коллегами имели для Сталина особую ценность и смысл, особенно в последний период жизни. «Мы же ездили к Сталину очень часто, почти каждый вечер», – вспоминал об этом времени Хрущев. Случалось даже так, что Сталин вызывал едва успевших уехать соратников повторно и только после напоминания, что встреча состоялась совсем недавно, отменял распоряжение[37]. Регулярные визиты к сильно постаревшему и неуравновешенному Сталину были нелегким испытанием. «[…] Мы должны были работать на своих постах […] а кроме того, участвовать в сталинских вечерах в качестве театральных персонажей и развлекать его. Тяжелое для нас было время», – писал Хрущев[38]. Несомненно, однако, что соратники не роптали, прилежно отбывая трапезную повинность как непременное условие принадлежности к высшему руководящему кругу.

В общем, последняя встреча в ночь на 1 марта не отличалась ничем особенным. Собравшись в узком кругу, Сталин и его гости вряд ли танцевали или пели песни. Ужин, как обычно, завершился под утро (пять или шесть часов утра называет Хрущев, о подаче машин гостям в пятом часу вспоминали опрошенные охранники). Завершился благополучно – по словам Хрущева, «Сталин был навеселе, в очень хорошем расположении духа». Он проводил гостей в вестибюль. «[…] Много шутил, замахнулся, вроде бы пальцем, и ткнул меня в живот, назвав Микитой. Когда он бывал в хорошем расположении духа, то всегда называл меня по-украински Микитой. Мы тоже уехали в хорошем настроении, потому что ничего плохого за обедом не случилось […]»[39]. Д. А. Волкогонов утверждает, что Сталин был раздражен и угрожал соратникам. Однако источники своей информации он не называет[40].

Не доверять свидетельствам Хрущева о мирном завершении последней встречи «пятерки» у нас нет оснований. Хотя предположения Волкогонова также не выглядят фантастическими. Сталин в один вечер мог и наградить соратников своим благорасположением, и угрожать им. Как будет неоднократно показано в этой книге, сочетанием кнута и пряника (хотя преимущественно кнутом) Сталин в течение почти двух десятилетий держал в узде не только соратников, но и многие миллионы граждан СССР, а затем стран социалистического лагеря.

За 74 года жизни советский диктатор прошел длинный и бурный путь борьбы за власть и превратился в важный фактор российской и мировой истории. Скорее дополняя, чем отрицая друг друга, историки исследуют Сталина как продукт различных исторических предпосылок и доктрин. Они находят в Сталине и в его режиме черты традиционной российской авторитарности и империализма, влияние революционной европейской традиции и ленинского большевизма[41]. Идеологические предубеждения играли в жизни и деятельности Сталина действительно немалую, часто определяющую роль[42]. Однако советский вождь не следовал доктринам слепо. Несмотря на изрядный догматизм, Сталин приспосабливал революционные теории к интересам собственной диктатуры и нового великодержавия. Немалую роль в выборе политического пути играли и личные качества Сталина. Он был жесток. Из всех методов разрешения политических, социальных и экономических противоречий предпочитал насилие, причем неограниченное. Как и другие диктаторы, был упрям и негибок. Любые уступки и компромиссы Сталин рассматривал как угрозу незыблемости своей власти. На реформы, всегда ограниченные и непоследовательные, он соглашался лишь тогда, когда социально-экономические кризисы приобретали особую остроту, угрожавшую стабильности системы.

Основой сталинских представлений о мире был крайний антикапитализм. Он был тотальным: Сталин не принимал даже тех относительных компромиссов, на которые соглашался Ленин, вводя новую экономическую политику. Скрепя сердце, Сталин допускал действие в советской системе ряда капиталистических экономических регуляторов – денег, предельно усеченных товарно-рыночных отношений, личных материальных интересов. Погубив миллионы людей в голодные годы, Сталин согласился закрепить за крестьянами их крошечные личные хозяйства. Однако до конца своей жизни он верил, что эти вынужденные уступки будут вскоре преодолены, что социалистическая экономика неизбежно превратится в огромный безденежный комбинат, где все будут работать по указаниям государства и получать взамен те натуральные блага, которые государство, и только оно, посчитает нужным им выделить.

«Береги дочку: государству нужны люди», – написал Сталин дочери Светлане по случаю рождения своей внучки[43]. Эта явно неуместная для поздравления молодой мамы фраза выражала суть Сталина. Созданное большевиками государство в его миропонимании являлось абсолютом. Государству и его высшему воплощению – партии – во главе с вождем полностью и беспрекословно подчинялось все сущее. Интересы личности имели право на жизнь лишь постольку, поскольку служили интересам государства. Государство имело непререкаемое право требовать от человека любой жертвы, вплоть до его жизни. Государство не было ограничено в своих действиях и никогда не ошибалось, поскольку было носителем высшей истины исторического прогресса. Вера в великую миссию была моральным оправданием любых действий режима. Ошибки и преступления с легкостью превращались в историческую необходимость-неизбежность, в лучшем случае – в трудности роста.

Основным методом принуждения к государственности и подавления личного и общественного выступала так называемая классовая борьба, война с внутренними и внешними «врагами». Сталин был выдающимся теоретиком и практиком этой концепции. По мере успешного продвижения социализма классовая борьба будет только обостряться, утверждал он. Это положение стало краеугольным камнем его диктатуры. Как способ интерпретации действительности теория классовой борьбы выступала мощным пропагандистским орудием. Происками «врагов» объясняли все политические и экономические провалы, тяготы жизни и военные неудачи. Как форма государственного террора классовая борьба придавала насилию размах и жестокость, присущие гражданской войне.

Марксистские и большевистско-ленинские догматы в сознании и действиях Сталина вполне мирно уживались с великодержавием и империализмом. В ноябре 1937 г. Сталин заявил соратникам:

Русские цари сделали много плохого. Они грабили и порабощали народ. Они вели войны и захватывали территории в интересах помещиков. Но они сделали одно хорошее дело – сколотили огромное государство – до Камчатки. Мы получили в наследство это государство. И впервые мы, большевики, сплотили и укрепили это государство, как единое неделимое государство […] на пользу трудящихся […][44].

Эти откровения Сталина были тем более показательны, что он сделал их за праздничным столом в честь 20-й годовщины Октябрьской революции большевиков, главного революционного праздника страны. На международной арене, изменив лишь идеологический фасад, Сталин действовал как наследник русских царей, расширявших империю. Посол США в СССР А. Гарриман, встречавший накануне Потсдамской конференции 1945 г. советскую делегацию на вокзале в Берлине, спросил Сталина, приятно ли ему приехать в столицу поверженного врага победителем. Сталин ответил: «Царь Александр до Парижа дошел»[45]. Вскоре, однако, Сталин превзошел царей. Советская империя расширила сферы своего влияния на огромные пространства Европы и Азии, превратилась в одну из двух мировых сверхдержав.

Думал ли Сталин об этих триумфах, когда от него в последний раз в жизни уехали гости-соратники? Или вспоминал о том, с чего все начиналось? О детстве, о молодости, о революции? Жизнь Сталина, как и жизнь других революционеров, вполне очевидно разделялась на две части: до и после революции. Более того, на большевистскую революцию 1917 г. пришлась не только смысловая, но и временная половина жизни Сталина – 39 лет, двадцать из которых он шел к революции.

Глава 1 До революции

Семья Джугашвили

По официальной советской версии, Сталин родился в 1879 г. На самом деле он был на год старше. Сам Сталин, конечно, знал, где и когда он родился. Произошло это в маленьком грузинском городке Гори, на далекой окраине огромной Российской империи. Сохранившаяся в личном архиве Сталина метрическая книга горийской церкви зафиксировала точную дату его рождения: 6 декабря 1878 г. Эта же дата фигурировала в других документах, например – в свидетельстве об окончании Го рийского духовного училища. В 1920 г. в одной из анкет Сталин лично проставил год своего рождения – 1878-й. Однако вскоре в анкетах, заполняемых сталинскими помощниками, появился 1879 г. Утвердившись у власти, Сталин широко отпраздновал свое пятидесятилетие 21 декабря 1929 г. Именно эта дата вошла во все энциклопедии и справочники. Перепутанным оказался, таким образом, не только год, но и день рождения – 9 декабря по старому стилю вместо 6 декабря. Лишь в 1990 г. историки обратили внимание на эти искажения[46]. Однако объяснить их причину пока не смогли. Очевидно одно: в 1920-е годы Сталин решил стать на год «моложе». И стал.

Разные легенды окружают происхождение Сталина. Падкие на сенсации публицисты объявляют Иосифа Джугашвили незаконнорожденным ребенком то зажиточного купца, то фабриканта, то князя, а то и самого императора Александра III, которому во время его приезда в Тифлис якобы прислуживала молодая грузинка, мать Иосифа. Реальные документальные свидетельства гораздо прозаичнее. Иосиф Джугашвили появился на свет в простой грузинской семье. Его мать Екатерина (Кеке) Геладзе родилась в 1856 г. в семье крепостных крестьян. После отмены крепостного права в 1864 г. вместе со своей семьей она переехала в город Гори. Здесь в 18-летнем возрасте ее выдали замуж за сапожника Виссариона (Бесо) Джугашвили. Он был на шесть лет старше Екатерины. Иосиф (Сосо) был третьим ребенком, родившимся в семье. Первые двое умерли в младенчестве[47].

Документов о детстве и юности Сталина сохранилось немного. Основным источником наших знаний являются воспоминания, написанные уже после того, как Сталин взобрался на вершину власти. Невооруженным взглядом заметно, что мемуаристы писали не о мальчике и юноше Иосифе Джугашвили, а о детстве и юности вождя и диктатора Иосифа Сталина. Такая аберрация лишь усугубила обычные недостатки мемуаров – их преувеличения и умолчания. В зависимости от ситуации и политических пристрастий мемуаристы подчеркивали то добродетели и лидерские качества Иосифа, то его изначальную жестокость и комплексы. Однако попытки найти в ребенке Иосифе Джугашвили черты будущего диктатора, как убедительно показал известный биограф Сталина Р. Суни, вызывают большие сомнения.

Широко распространено мнение о том, что Иосиф Джугашвили пережил тяжелое детство, наложившее неизгладимый отпечаток на его психику. Грубое обращение и побои отца-пьяницы, нужда якобы озлобили мальчика, сделали его жестоким и мстительным. Однако разве у нас нет оснований утверждать обратное? По многим параметрам детство Сталина было достаточно обычным и даже благополучным. Его отец, судя по отдельным свидетельствам, был не только хорошим мастером, но умел читать по-грузински и самостоятельно овладел на разговорном уровне несколькими языками, включая русский. Мать также получила некоторое домашнее образование – умела читать и писать по-грузински. Поскольку грамотность населения Грузии была невысокой, это, несомненно, выделяло семью Джугашвили из окружавшей ее среды. Виссарион Джугашвили в первые годы семейной жизни достаточно успешно занимался своим ремеслом. Семья жила вполне обеспеченно[48].

Позже, когда Виссарион начал злоупотреблять спиртным, а потом и вовсе бросил жену и ребенка, заботу о сыне взяла на себя Екатерина. Она отличалась твердым характером и трудолюбием. Начав со случайных заработков, со временем Кеке освоила ремесло портнихи. Единственный ребенок в семье (очень важное обстоятельство!), Сосо, в отличие от многих своих сверстников, мог учиться и не должен был работать. Об этом, кстати, бесхитростно напомнил Сталину один из его горийских приятелей, приславших в 1950 г. письмо с просьбой о встрече на старости лет. «Когда Вы в 1894 г. окончили духовную школу, я в то время окончил Горийское городское училище. Вас в том же году приняли в Тбилисскую духовную семинарию, я же не смог продолжать учебу, т. к. отец имел 8 детей, мы нуждались и ему помогали […]», – говорилось в письме[49]. Мать создала все условия для учебы Иосифа. Она мечтала, чтобы сын поднялся по социальной лестнице, стал священником, и упорно воплощала эту мечту в жизнь. Такие стремления никак не вяжутся с представлениями о беспросветно тяжелом детстве и нищете.

Несомненно, в семье были скандалы, а пьяный Виссарион распускал руки. Несомненно, доставалось и Сосо, причем, судя по всему, и от отца, и от матери. Однако, как справедливо отмечают исследователи, сохранившиеся противоречивые свидетельства не позволяют судить о том, отклонялось ли это насилие в семье Джугашвили от распространенных тогда «норм» и насколько серьезно оно воздействовало на мировосприятие Сосо[50]. Похоже, что детство и отрочество Иосифа были вполне типичны для той среды, из которой он происходил, – бедных, но не нищих ремесленников и мелких торговцев маленького городка на окраине империи. В этом мире привычно сосуществовали грубые нравы и традиции взаимопомощи, периоды относительного материального благополучия и трудные времена. Дети рано познавали как суровость и даже жестокость, так и любовь и заботу. В жизни Сосо Джугашвили все это присутствовало во вполне благоприятных пропорциях. Грубость отца компенсировалась строгостью и безграничной любовью матери. Материальные затруднения в семье Джугашвили, совпавшие с учебой Сосо, помогали разрешить знакомые и родственники. В духовном училище, а затем при поступлении в духовную семинарию Иосиф получал помощь от государства, пользовался ходатайствами сочувствующих покровителей. Несмотря на бедность, Екатерина и ее сын были своими в маленьком сообществе своего городка.

Сам Сталин в одном из интервью много лет спустя заявил: «Мои родители были необразованные люди, но обращались они со мной совсем не плохо»[51]. Возможно, конечно, что он кривил душой, отгоняя от себя дурные воспоминания детства. Неизвестно, как Сталин относился к отцу, который рано умер. Однако мать Сталин, судя по всему, действительно любил. «Здравствуй, мама – моя! Как живешь, как твое самочувствие? Давно от тебя нет писем, – видимо, обижена на меня, но что делать, ей-богу очень занят»; «Маме – моей – привет! Присылаю тебе шаль, жакетку и лекарства. Лекарства сперва покажи врачу, а потом прими их, потому что дозировку лекарства должен определять врач», – писал Сталин матери уже в зрелые годы[52]. Несмотря на головокружительный взлет сына, Кеке осталась в Грузии. До смерти она жила в почете и благополучии. Правда, на похороны матери в 1937 г. Сталин не поехал. В этот год Большого террора, как будет показано дальше, он вообще никуда из Москвы не выезжал. Сохранилась надпись для венка, сделанная Сталиным на грузинском и русском языках: «Дорогой и любимой матери от сына Иосифа Джугашвили (от Сталина)»[53].

Матери Сталин был действительно обязан многим. Она тяжело работала, чтобы сын не испытывал крайней нужды и мог учиться. Она выхаживала его во время многочисленных болезней. Перенесенная в детстве оспа навсегда оставила на лице Сталина рубцы. В результате несчастного случая он серьезно повредил левую руку. Лечение, скорее всего, было малоквалифицированным. Суставы на всю жизнь остались атрофированными, рука плохо действовала. Нетрудно представить, что чувствовала в моменты болезни единственного выжившего ребенка Екатерина, с какой энергией и любовью ухаживала за ним[54].

Последствия болезней и травм дополнялись врожденным дефектом – двумя сросшимися пальцами на ноге. Вряд ли многочисленные физические недостатки оставались незамеченными в жестоком мальчишеском мире. Однако Сосо явно не превратился в изгоя, что было вполне возможно. Насмешникам противостоял сильный характер и живой ум. Мальчик на равных участвовал во всех обычных для того времени играх своих сверстников. У него была отличная память. Это качество всегда вызывает уважение окружающих. Не похоже, что тяжелое детство посеяло в Иосифе Джугашвили те семена жестокости, которые дали столь ужасные всходы в характере Иосифа Сталина. Не похоже, что детство сделало из него даже бунтаря.

Несостоявшийся семинарист

Интеллектуальные способности маленького Иосифа были заметны не только матери, горячо стремившейся вытолкнуть сына из того социального круга, который был предписан ему по рождению. Когда пришло время отправлять Сосо в школу, Екатерина смогла получить поддержку доброжелателей, уверенных, что мальчик действительно должен учиться. Причем не просто учиться, но приобрести достаточно престижное положение, стать священником. Этими благодетелями была семья священника Х. Чарквиани, в доме которого семья Джугашвили снимала комнату. Они помогли Сосо поступить в Горийское духовное училище. Прежде всего, дети Чарквиани обучили Сосо русскому языку, на котором велось преподавание в училище. Эти занятия оказались вполне успешными, что позволило Сосо поступить сразу же в старший подготовительный класс училища. Несомненно, это был важнейший момент в жизни будущего вождя: десятилетний грузинский мальчик сделал важный шаг на пути в огромный русскоязычный мир.

В подготовительном классе Горийского училища и в самом училище Сосо провел почти шесть лет, с 1888 по 1894 г. На это время пришлись кардинальные перемены в семье Джугашвили. После многих скандалов Виссарион Джугашвили окончательно уехал из Гори, отказав жене и сыну в какой-либо поддержке. Учеба, за которую нужно было платить, оказалась под ударом. Однако Екатерине вновь удалось найти помощь, чему, несомненно, способствовали успехи Сосо. Как примерный ученик, он даже получил стипендию. Екатерина делала все возможное, чтобы сын чувствовал себя не хуже других. Он был всегда аккуратно и по погоде одет. Судя по многочисленным воспоминаниям, Сосо в училище отличался трудолюбием и старательностью: «не было случая, чтобы он пропустил урок или опоздал». Он пользовался репутацией хорошего чтеца молитв и певчего в церковном хоре, ладил с учителями. Учитель русского языка, неслучайно получивший прозвище «жандарм», сделал Сосо своим помощником, отвечавшим за выдачу книг[55]. Много десятилетий спустя, в 1949 г., бывший преподаватель Горийского училища С. В. Малиновский без всякого страха напомнил о себе бывшему ученику. «На старости лет я горжусь тем, что и мой скромный труд участвовал в Вашем образовании», – писал он. Жалуясь на тяжелое материальное положение, Малиновский просил о назначении персональной пенсии, «чтобы на склоне моих дней иметь самое необходимое и умереть в счастливом сознании того, что мой Великий Ученик не оставил меня в нужде»[56]. Известно, что письмо было доложено лично Сталину, хотя последовала ли помощь, из документов не ясно.

В мае 1894 г. Иосиф Джугашвили закончил училище. Выданное свидетельство фиксировало как те дисциплины, которые он изучал, так и уровень их освоения. При отличном поведении юноша получил следующие оценки: по священной истории, православному катехизису, изъяснению богослужения с церковным уставом – «отлично», по русскому с церковнославянским и грузинскому языкам – «отлично», по греческому – «очень хорошо», по арифметике – «очень хорошо», по географии, чистописанию и церковному пению – «отлично». Показав неоспоримые успехи, Иосиф был рекомендован для поступления в духовную семинарию[57]. Несмотря на очевидную односторонность образования, Сосо в Горийском училище многому научился, пристрастился к книгам, получил хорошие познания в русском языке. Судя по воспоминаниям, в училище Иосиф проявил себя как активный юноша с претензиями на лидерство. Очевидные способности и репутация одного из первых учеников служили опорой для самоутверждения. Заметно, что эти годы Сталин вовсе не стремился вычеркнуть из памяти, как это нередко бывает с трудными периодами жизни. Многие десятилетия спустя он помнил о школьных друзьях и даже оказывал им помощь. В архиве сохранились некоторые свидетельства такого рода. В мае 1944 г. 65-летний Сталин написал: «1) Моему другу Пете – 40 000, 2) 30 000 рублей Грише, 3) 30 000 рублей Дзерадзе»; «Гриша! Прими от меня небольшой подарок […] Твой Сосо»[58]. Написанные по-грузински, эти распоряжения очень похожи на ностальгический порыв пожилого человека, который мысленно возвращается в светлое и радостное отрочество.

Запутанны и смутны немногочисленные свидетельства мемуаристов о бунтарском поведении Иосифа Джугашвили и его разрыве с религией уже во время учебы в Горийском училище. Л. Д. Троцкий[59], взявший на себя труд одного из первых (и неизбежно пристрастных) биографов Сталина, вполне убедительно утверждал, что мемуаристы явно смещали события, приписывая горийскому периоду то, что произошло позже[60]. Лучший аргумент в пользу законопослушности и примерности Сосо-школьника – его отличное свидетельство об окончании училища и рекомендации для продолжения учебы.

В сентябре 1894 г., после завершения летних каникул и успешной сдачи вступительных экзаменов, молодой Джугашвили был зачислен в Тифлисскую духовную семинарию. Судьба вновь не обидела Екатерину и ее сына. В семинарию более охотно принимали выходцев из духовенства, а за учебу нужно было платить. Однако и на этот раз способности Иосифа, а также ходатайства знакомых и родственников были приняты во внимание. В семинарию Иосиф был зачислен с правом бесплатного проживания и пользования столовой. Платить нужно было за учебу и одежду[61]. Воспринимал ли честолюбивый подросток все это как унизительные подачки «бедному родственнику»? Возможно. Но столь же возможно, что казенные стипендии рассматривались как приз, признание заслуг и успехов.

В тифлисской семинарии Сталин провел более четырех с половиной лет, с осени 1894 по май 1899 г. Переезд в большой город и приспособление к новым порядкам, несомненно, требовали определенного напряжения. Однако в семинарию Иосиф попал не один, а в составе группы друзей и знакомых, выпускников Горийского училища. Это облегчало адаптацию. Скорее всего, учеба давалась Иосифу сравнительно легко. Первый и второй классы он закончил вполне успешно, занимая 8-е место по успеваемости в первом классе и 5-е – во втором. Отличные оценки он получал также за поведение[62].

Однако, как выяснилось, за внешним благополучием скрывалось растущее недовольство и бунтарство. Источники не позволяют понять, как и в какой момент Сосо перестал быть законопослушным образцовым учеником. Хорошо известны два свидетельства о невыносимых условиях жизни в семинарии. Первое принадлежит самому Сталину. В декабре 1931 г. в интервью немецкому писателю Э. Людвигу он заявил, что в революцию его толкнула духовная семинария:

Из протеста против издевательского режима и иезуитских методов, которые имелись в семинарии, я готов был стать и действительно стал революционером, сторонником марксизма […] Например, слежка в пансионате: в 9 часов звонок к чаю, уходим в столовую, а когда возвращаемся к себе в комнаты, оказывается, что уже за это время обыскали и перепотрошили все наши вещевые ящики[63].

С этими утверждениями перекликается другое широко цитируемое свидетельство соученика Сталина:

Нас ввели в четырехэтажный дом, в огромные комнаты общежития, в которых размещалось по 20–30 человек […] Жизнь в духовной семинарии протекала однообразно и монотонно. Вставали мы в семь часов утра. Сначала нас заставляли молиться, потом мы пили чай, после звонка шли в класс […] Занятия продолжались с перерывами до двух часов дня. В три часа – обед. В пять часов вечера – перекличка, после которой выходить на улицу запрещалось. Мы чувствовали себя как в каменном мешке. Нас снова водили на вечернюю молитву, в восемь часов пили чай, затем расходились по классам готовить уроки, а в десять часов – по койкам, спать[64].

Постоянная слежка, обыски, доносы и наказания дополняли эту картину. Жесткий казарменный режим вряд ли скрашивало даже наличие выходного дня. Тем более что и в воскресенье семинаристы были обязаны посещать богослужения. Круг дисциплин, которые изучались в семинарии, по сравнению с училищем несколько расширился. Помимо Священного писания, церковного пения, русской словесности, греческого и грузинского языков, преподавались библейская и гражданская история, математика. Однако интеллектуальный мир семинарии был ограничен и догматичен. Сурово наказывалось чтение светской литературы. Грубая русификация, оскорблявшая национальные чувства семинаристов-грузин, довершала дело. Атмосфера семинарии была всегда пронизана протестными настроениями. Примерно за год до поступления Иосифа Джугашвили в семинарию в ней вспыхнула забастовка. Семинаристы прекратили занятия и требовали положить конец произволу, уволить ряд преподавателей. Власти закрыли семинарию и отчислили большую группу студентов.

Решительное подавление смуты, несомненно, способствовало тому, что в период учебы Джугашвили в семинарии уже не было открытых коллективных акций протеста. Недовольство находило выход в подпольной деятельности, в индивидуальном или групповом инакомыслии. Каждый проходил этот путь по-своему. Иосиф Джугашвили поначалу вдохновлялся примером литературных героев, борцов за справедливость. Известно его увлечение романтической грузинской литературой. В романе А. Казбеги «Отцеубийца» Иосиф нашел один из первых идеалов и примеров для подражания. Это был образ бесстрашного и благородного разбойника-мстителя Кобы, боровшегося с русскими поработителями и грузинской знатью[65]. Имя Коба стало первым псевдонимом будущего вождя. Он чрезвычайно дорожил им, позволяя наиболее близким соратникам называть себя Кобой до последних дней жизни.

Увлечение романтическим бунтарством, окрашенным в цвета грузинского национализма, закономерно привело молодого Сталина к поэтическим опытам. После окончания первого класса семинарии Иосиф принес свои стихотворения в редакцию одной из грузинских газет. В июне – декабре 1895 г. пять стихотворений были опубликованы. Летом следующего года одно стихотворение напечатали в другой газете. Стихи, написанные на грузинском языке, воспевали служение родине и народу. Когда Сталин превратился в вождя, его стихотворные опыты были переведены на русский язык[66]. Однако в собрание сочинений Сталина они не попали. Несомненно, Сталин понимал, что с образом революционера не вязались наивные и невыдающиеся строки:

Хотя такие стихи «не украшали» Сталина-диктатора, они, видимо, свидетельствовали о благородных помыслах Джугашвили-семинариста. Следуя примеру демократической интеллигенции, он вдохновлялся идеями служения родине и народу. Эти смутные стремления в третьем классе семинарии получили практический выход. Иосиф вступил в нелегальный общеобразовательный кружок семинаристов и, судя по всему, выдвинулся в нем на первые роли. Члены кружка читали и обсуждали вполне легальные книги, которые, однако, были запрещены в семинарии. В кондуитном журнале семинарии было зафиксировано, что в конце 1896 и начале 1897 г. семинарист Джугашвили был уличен в чтении запрещенных книг, в том числе романов Виктора Гюго[67]. Неудивительно, что со времени вступления в кружок, с третьего класса, Иосиф стал все хуже учиться и все чаще нарушать режим.

Постепенно инакомыслие Иосифа Джугашвили становилось более радикальным. Он перестал писать стихи и все больше интересовался политикой. Участия в кружке семинаристов было уже недостаточно. Жажда «настоящего дела» привела Иосифа в революционное движение. Он увлекся марксизмом и начал посещать нелегальные собрания железнодорожных рабочих. Согласно официальной биографии, в августе 1898 г., еще находясь в семинарии, Иосиф Джугашвили вступил в социал-демократическую организацию, работал пропагандистом в немногочисленных рабочих кружках. Знакомство Джугашвили с марксизмом не могло быть глубоким. Однако очевидно, что это учение увлекло его. Для молодого семинариста универсальные, почти религиозные марксистские построения имели особое значение. Они заполняли ту брешь в осознании мира, которая возникла, скорее всего, в результате разочарования в религии. Вера в исторические закономерности и неизбежное наступление высшего этапа в развитии человечества наполняла особым смыслом участие в революционной борьбе. Впрочем, увлечение марксизмом вряд ли особенным образом характеризует молодого Джугашвили. Марксизм был широко распространенной политической доктриной. В него верили (и верят до сих пор) многие и очень разные люди.

Несомненное влияние на Иосифа Джугашвили оказывали старшие товарищи, революционеры и бунтари, высланные в Тифлис из других регионов страны. Среди них чаще всего называют Ладо Кецховели. После исключения из Тифлисской духовной семинарии Кецховели поступил в Киевскую духовную семинарию, но там попал под следствие за хранение нелегальной литературы. Благодаря амнистии в связи с коронацией царя Николая II, Кецховели избежал наказания, уехал в Тифлис, а затем в Баку. Убежденный сторонник революции, Кецховели вел активную подпольную работу, организовал нелегальную типографию. В 1903 г. он был застрелен часовым в тюрьме. Согласно революционной легенде – за то, что выкрикивал в окно камеры революционные лозунги. Очевидно, что встречи с такими людьми не могли пройти бесследно для молодого Иосифа Джугашвили[68].

Поведение Иосифа в семинарии в его последний 1898/1899 учебный год было очевидным подтверждением решительного разрыва с прежней жизнью. Казалось, что наружу выплеснулись чувства протеста, которые накапливались в течение первых лет учебы. Кондуитный журнал семинарии сохранил летопись бунтарства Джугашвили. В сентябре его уличили в чтении товарищам выписок из запрещенных книг. В октябре трижды отправляли в карцер за отсутствие на молитве, плохое поведение во время литургии и опоздание из отпуска. Выговоры перемежались с помещением в карцер за различные проступки в последующие месяцы[69].

Серьезный конфликт с администрацией произошел в январе 1899 г. Иосиф на месяц был лишен права выхода в город. А. Островский связывает это наказание с инцидентом, известным по воспоминаниям одного из соучеников Джугашвили, опубликованным в 1939 г.[70] Согласно этим мемуарам, инспектор семинарии обыскал комнату Иосифа и обнаружил запрещенные книги. Тогда один из семинаристов, Келбакиани, набросился на инспектора и выбил книги из его рук. Вместе с Джугашвили они собрали книги и бросились бежать[71]. Эти широко известные воспоминания вызывают, однако, большие сомнения. Прежде всего, в кондуитном журнале семинарии за 1899 г. проступок Келбакиани описывался совершенно иначе[72]. Во время осмотра вещей самого Келбакиани, говорилось в журнале, у него была изъята тетрадь с выписками из запрещенной литературы. Келбакиани выхватил тетрадь из рук инспектора и выбросил ее в туалет. О конфликте было тут же доложено ректору семинарии. Келбакиани заключили на несколько часов в карцер.

Как говорилось в кондуитном журнале, «Келбакиани обнаружил сильное раскаяние». Он признал вину и просил о снисхождении. О каком-либо участии Иосифа Джугашвили в этом конфликте в журнале не упоминается. В январе 1899 г. Джугашвили на месяц был лишен права выхода в город, а Келбакиани исключен из семинарии[73]. Несоразмерность наказаний может свидетельствовать о том, что Иосиф получил взыскание за какой-то другой проступок или за косвенное участие в инциденте с тетрадью.

Некоторый свет на суть событий проливает письмо Келбакиани Сталину в июне 1951 г.:

Товарищ Сосо! Если бы Вы знали, как я в настоящее время нуждаюсь, то уверен, что Вы не оставили бы меня без внимания. Я стар стал, не имею заработка и нуждаюсь […] Товарищ Сосо, некоторым образом Вы у меня в долгу: наверное, Вы помните, как я отнял у инспектора семинарии […] нелегальную литературу, изъятую при обыске из Вашего ящика, за это меня исключили из семинарии […] Не горжусь и не хвастаюсь, конечно […] Нужда заставила меня вспомнить об этом. Помогите, товарищ Сосо[74].

Письмо вручили лично Сталину. Была ли оказана Келбакиани помощь и какая именно, из документов не ясно. Однако его письмо уточняет некоторые обстоятельства самого конфликта 1899 г. Келбакиани, несомненно, читал публикацию 1939 г. о «героическом поступке» Сталина, а поэтому в целом следует в ее русле. Изъятая тетрадь превратилась в нелегальную литературу, причем найденную не у Келбакиани, а у Джугашвили. Однако примечательно, что Келбакиани однозначно утверждает, что он сам, без всякой помощи со стороны «товарища Сосо», отнял изъятое у инспектора. Столь же однозначно он пишет о причастности Сосо к конфликту, а также о том, что он, Келбакиани, оказал услугу молодому вождю. В общем, Иосиф, видимо, действительно был причастен к скандалу. Можно предположить, например, что тетрадь, которую уничтожил Келбакиани, принадлежала Джугашвили. Это могло выясниться позже, во время расследования инцидента. Однако Иосиф почти наверняка не помогал Келбакиани спасать мифические книги. Это была одна из тех легенд, которые формировали культ вождя. Правда, одна из самых безобидных легенд.

В любом случае у Джугашвили и без этого было немало прегрешений перед семинарским начальством. В мае 1899 г. его официально уволили из семинарии по формальному основанию – «за неявку на экзамены по неизвестной причине». При этом в справке об окончании четырех классов семинарии, выданной ему на руки после отчисления, красовалась отличная оценка за поведение![75] Биографы Сталина уже давно обратили внимание на запутанность обстоятельств ухода Сталина из семинарии. Сам Сталин предпочитал говорить, что его «вышибли» из семинарии «за пропаганду марксизма». Мать Сталина Екатерина в одном из интервью утверждала, что сама забрала сына из семинарии по причине плохого состояния его здоровья[76]. О. В. Эдельман, внимательно сопоставив различные предположения, полагает, что молодой Джугашвили сознательно не явился на экзамен, поскольку не собирался становиться священником[77]. На самом деле имеющиеся версии причин отчисления не так уж сильно противоречат друг другу. Очевидно, что молодой революционер не слишком дорожил семинарией. Очевидно, что руководство семинарии не испытывало восторга в отношении Джугашвили, но вряд ли было заинтересовано в отчислении его со скандалом. Не исключено, что свою роль в компромиссном исходе дела сыграли просьбы Екатерины и ее жалобы на ухудшение здоровья сына. Похоже, что недоучившимся семинаристом Иосиф стал по доброму согласию, получив хорошую справку по результатам четырех классов. Если его и «вышибли» из семинарии, то «вышибли» тихо, оставив открытыми двери для дальнейшего исправления. Исправления не произошло.

Подполье, тюрьмы, ссылки

Со свидетельством об окончании четырех классов семинарии Иосиф Джугашвили мог служить «по духовному ведомству» или учителем в начальной школе[78]. Однако такая перспектива, означавшая по существу возвращение в прежнюю жизнь, его не устраивала. Продолжая работу в революционной организации, Иосиф при помощи друзей в конце 1899 г. устроился наблюдателем на Тифлисскую метеорологическую станцию (обсерваторию). Наблюдатели постоянно следили за показаниями приборов и поэтому жили при станции. Должность давала и заработок, и жилье. В социал-демократической организации Джугашвили примыкал к радикальному крылу. Отвергая легальную пропаганду, радикалы выступали за организацию забастовок и демонстраций. Удивительного в этом было мало, учитывая предыдущий опыт бунтарства в семинарии, юный возраст – 22 года и личную дружбу с такими отчаянными революционерами, как Ладо Кецховели. Сторонники решительных действий находили вдохновение в росте недовольства среди рабочих. 1900–1901 гг. были ознаменованы волной забастовок рабочих в Тифлисе. Власти усилили репрессии. Под угрозой ареста Джугашвили покинул службу и перешел на нелегальное положение. В жизни будущего вождя произошел решительный поворот. Он окончательно превратился в профессионального революционера.

При всем разнообразии личных судеб, российские революционеры различных направлений имели много общего. Разрыв с обычной жизнью и уход в подполье происходил в момент резонанса ненависти и решимости – ненависти к существующему строю и решимости бороться с ним. В Российской империи и того и другого было в избытке. Авторитарный режим и социальная несправедливость порождали бунтарей. В ответ на преследования они становились все более радикальными. Ненависть Иосифа Джугашвили, судя по всему, пробудили произвол и мракобесие, царившие в духовной семинарии. Эта ненависть подпитывалась пропагандой и действиями старших товарищей, вступивших на путь революции раньше Сталина. Решимость Иосифа Джугашвили была чертой его характера и порождением социального положения. В конце концов, в той социальной среде, которая предназначалась Сталину по праву рождения, немногое можно было потерять.

Рассуждая о причинах революционности и жестокости Сталина, многие авторы обращают внимание на его формирование в особой атмосфере российского пограничья[79]. Кавказ, представлявший собой кипящий котел социальных и национальных противоречий, сплав формирующихся индустриальных анклавов и традиционного образа жизни, не мог не оказать влияния на характер Сталина. И он, и его соратники-кавказцы, полагает Йорг Баберовски, «привнесли в партию как в центре, так и на окраинах империи культуру насилия кавказской периферии, кровную месть и архаические представления о чести»[80]. Такое мнение подкрепляют свидетельства известного историка Б. И. Николаевского, некоторое время работавшего в социал-демократических организациях Закавказья. Сталина, по свидетельству Николаевского, уже тогда характеризовали как человека «крайне злобного и мстительного», способного на «самые крайние средства». Однако такими были и многие противники Сталина среди социал-демократов. Собеседники Николаевского считали это результатом «привнесения кавказских нравов во внутрипартийную борьбу»[81].

Указания на особенности менталитета, сформированного тяготами жизни и трагической историей российского пограничья, вероятно, имеют основания. Однако верно и то, что вся Российская империя была огромным пограничьем. Пограничьем между Азией и Европой, между обнадеживающей модернизацией и разрушающимся традиционным укладом жизни, между городом и деревней, между авторитаризмом и стремлением к демократии, между мракобесием властей предержащих и одержимостью многих революционеров кровью. Именно поэтому кавказские девиации в конечном счете вписались в общероссийскую культуру экстремизма и насилия, лишь придав ее распространению свой импульс. В любом случае воздействие социальной среды не снимало с молодого Джугашвили личной ответственности за его выбор и жизненные ориентиры. Решение уйти в революцию он принимал самостоятельно.