6,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: tredition

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

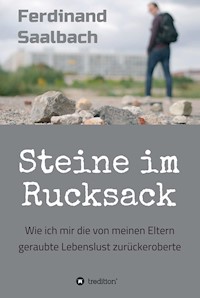

"Steine im Rucksack" ist die autobiografische Aufarbeitung einer psychoanalytischen Therapie und der Erkenntnisse, die im Rahmen dieser ans Tageslicht kamen. Ferdinand Saalbach erzählt davon, wie er jahrelang augenscheinlich erfolgreich durchs Leben tigerte und mit Karriere, Frauen und einer Weltreise seine Umwelt beeindruckte, aber immer irgendwie unsympathisch wirkte. Bis er zusammenbrach und sich im Rahmen einer Psychoanalyse seinen Lebensthemen stellte. Erst im Laufe der Therapie erkannte er, dass er trotz elterlichen Wohlstands verwahrlost aufgewachsen war und von seiner eigenen Mutter sexuell missbraucht wurde. "Steine im Rucksack" ist die wahre und autobiografische Erzählung des Lebens von Ferdinand Saalbach. Er macht dabei durch Detailfülle, schmerzhafte Nähe und beklemmende Intimität das ganze Leid, die Grausamkeit der Täter und seinen eigenen Schmerz spürbar. Es ist ein Buch für Menschen, die von Erfolg, Geld und Statussymbolen getrieben sind. Es soll sie ermutigen, auf die eigene Geschichte zu schauen. Es ist aber auch ein Buch für Eltern, die hierdurch erkennen können, wie mächtig ihr Einfluss auf ihre Kinder ist.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 535

Veröffentlichungsjahr: 2019

Ähnliche

Ferdinand Saalbach

© 2019 Ferdinand Ove Orpheus Saalbach

Verlag & Druck: tredition GmbH, Halenreie 40-44, 22359 Hamburg

ISBN

Paperback:

978-3-7497-4243-1

Hardcover:

978-3-7497-4244-8

e-Book:

978-3-7497-4245-5

Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.

Einleitung

Lesehinweise

Triggerwarnung

I. Mein funktionales Leben

Meine erste Kündigung

High Noon in der Werbebranche

Der Coach

Katastrophe in Dresden

II. Therapiebeginn

Die Heilpraktikerin

Therapeutensuche

Die Therapeutin

III. Meine Kindheit

Die frühen Jahre

Die Pubertät

Die Reifengeschichte

Der absolute Zusammenbruch / Regression

IV. Die Konfrontation

Chemnitz

Konfrontation | 1. Das hast Du getan

Konfrontation | 2. Wieso Du das getan hast

Konfrontation | 3. So habe ich mich damals gefühlt

Konfrontation | 4. So hat es mein Leben beeinflusst

Konfrontation | 5. Das wünsche ich mir jetzt von Dir:

Die Nachwehen der Konfrontation

Und wieder Weihnachten

Das neue Jahr

V. Missbrauchsfolgen

Meine Wünsche und Träume

Die Schlafzimmerkonzerte

Das erste Mal

Schönheit und Trauer

VI. Grauzonen

VII. Die Hoffnung auf Leben

VIII. Schlusswort

IX. An alle da draußen

X. Danksagung

Steine im Rucksack

Wie ich mir die vonmeinen Eltern geraubteLebenslust zurückeroberte

Eine autobiographische Erzählung über die psychoanalytische Aufarbeitung einer nur scheinbar normalen Kindheit und ihrer über lange Zeit unsichtbaren Folgen

von Ferdinand Saalbach

Einleitung

Wir alle bekommen von unseren Eltern beim Eintritt in dieses Leben einen Rucksack aufgesetzt. Diesen Rucksack füllen die Menschen um uns herum – und dabei insbesondere natürlich unsere nächsten Bezugspersonen – mit Dingen, die uns dabei helfen, uns im Leben zurecht zu finden. Wir sehen und erlernen soziale Kompetenzen, die Kompetenz, uns Wissen anzueignen, uns gesund zu ernähren, für uns selbst zu sorgen, die Nähe zu anderen Menschen wertzuschätzen, einen Trieb zur Selbstverwirklichung zu entwickeln und noch so vieles mehr, was das Leben letztlich ausmacht und prägt.

Wenn Eltern sich nicht bewusst machen, wie wichtig es ist, diesen Rucksack mit Bedacht zu packen, dann kann das dazu führen, dass uns viele lebenswichtige Kompetenzen fehlen. Dann wird unser Leben schwerfälliger. Das kann dazu führen, dass wir ein Leben lang mit bestimmten Dingen zu kämpfen haben und nie auf denselben Stand kommen wie die Menschen, deren Rucksack ganz natürlich und gut befüllt wurde.

Wenn Eltern ihre Kinder darüber hinaus quälen, dann werden diese Kinder auch in ihrem Erwachsenenleben immer Hemmungen und Störungen mit sich herum tragen. Sie tragen Steine in ihrem Rucksack, die sie beständig nach unten ziehen und ihnen jeden Schritt erschweren.

Das Perfide daran ist, dass es schwer ist, in seinen eigenen Rucksack hinein zu blicken. Der schließlich sitzt fest auf dem Rücken und es bedarf einiger Anstrengung, ihn in die Hand zu nehmen, abzusetzen, zu öffnen und auszupacken. Und so wissen viele über lange Jahre nicht, wieso sie gebückt und verzerrt durch ein krummes und schiefes Leben laufen. Sie wissen nicht, dass der Kampf, den sie mit ihrem Rucksack kämpfen, nicht sein müsste, wenn sie sich einmal der Aufgabe stellen würden, ihren Rucksack zu untersuchen. Sie wissen nicht, dass es andere waren, die ihren Rucksack gepackt haben und dass sie keine Schuld daran tragen, dass er entsprechend schwer ist. Wir alle wissen nicht, wie sich ein guter oder ein schlechter Rucksack anfühlt. Weil wir alle denken, dass der Rucksack, den wir tragen – ganz normal ist. Wir kennen schließlich nichts anderes.

Dieser Rucksack gibt uns oft auch Kraft. Denn so wie Muskeln unter Last wachsen, wächst auch die mentale Kraft, die wir aufbringen müssen, um unseren Rucksack zu tragen. Darum haben Menschen mit einem schweren Rucksack oft auch besondere Talente und strahlen eine große Stärke oder gar Selbstsicherheit aus. Genau darum aber wird ihr Leid oftmals auch gar nicht als Leid erkannt.

Manchmal wird der Rucksack irgendwann so schwer, dass der ihn tragende Mensch darunter zusammenbricht. Die Kraft lässt irgendwann nach und– nachdem es viele Jahre halbwegs funktioniert hat – kann man ihn einfach nicht mehr tragen. Manchmal hat man dann keine andere Wahl, als ihn abzusetzen und auszupacken, weil er einen ansonsten in eine bodenlose Tiefe reißen würde.

Ich habe das getan. Nachdem ich 2016 zum dritten Mal aus einer Anstellung gekündigt wurde, in der ich nie so richtig glücklich war und nachdem sich danach mit Vehemenz wieder dieselbe Lebensunlust eingestellt hat, die mir in unterschiedlicher Intensität schon immer ein Begleiter war. Ich habe alles infrage gestellt. Und die Antwort darauf hat mich erschüttert. Denn diese Antwort hat wiederum alles infrage gestellt, was ich immer für richtig und normal gehalten hatte. Die Antwort war, dass mir in meiner Kindheit mit sexuellem Missbrauch durch meine Mutter, Inzest, seelischen Grausamkeiten und einer insgesamt furchtbar nachlässigen Erziehung so viele Steine und so wenig Nützliches in meinen Rucksack gepackt wurde, dass es ein Wunder war, dass ich überhaupt bis hierher überlebt hatte.

Ich glaube, dass es in unserer Gesellschaft viele Geschichten gibt, die meiner ähneln. In ganz unterschiedlicher Ausprägung. Viele Menschen wissen gar nicht, wie viele Steine sie in ihrem Rucksack mit sich herum tragen und ahnen nicht, dass der Schmerz, den sie mal mehr und mal weniger bewusst empfinden, nicht sein müsste. Sie wissen nicht, dass auch sie eine Chance haben, ihren Rucksack abzusetzen und hinein zu blicken.

Darum erzähle ich meine Geschichte jetzt. Weil ich anderen Menschen zeigen möchte, wie stark Verdrängung funktionieren kann. Wie sehr man die Steine im Rucksack ignorieren kann, auch wenn sie einen noch so tief zu Boden ziehen. Und wie heilsam es sein kann, sich ihnen zu stellen, auch wenn es furchtbar schmerzhaft und anstrengend ist.

Dieses Buch ist meine ganz persönliche Geschichte. Es sind meine Erinnerungen, es sind meine Erlebnisse. Nichts ist erfunden, nichts ist überspitzt. Alles ist exakt so beschrieben, wie ich es erlebt habe und wie ich es erinnere.

Meine Geschichte hat mich zu dem Menschen gemacht, der ich heute bin. Auch wenn ich sie mir nicht ausgesucht habe, gehört sie zu mir und zu meinem Leben. Mit all dem Leid, das sie mit sich bringt. Aber auch mit all den positiven Aspekten, die ich langsam in ihr erkennen kann.

Meine Geschichte ist eine Geschichte der fortgesetzten Bewusstwerdung. Sie beginnt mit der Oberfläche, an der ich lange operiert habe. Sie zeigt zu Beginn, wie normal mein Leben schien und wie die Resultate meiner grausamen Kindheit nur sehr versteckt und als unsympathische und abstoßende Verhaltensweisen erkennbar und somit augenscheinlich kaum sichtbar waren. Ich erzähle diesen Teil der Geschichte, weil ich Menschen, die ähnliche Verhaltensweisen an sich erkennen, inspirieren möchte, einmal genauer hinzuschauen, was sich in ihrem Rucksack befinden könnte. Es soll ihnen helfen, den Mut zu finden, sich zu hinterfragen und damit vielleicht auch den Weg zu einem erfüllten Leben zu betreten. Denn wenn sie in ihrem (unsichtbaren) Schmerz einfach weitermachen wie bisher, dann werden sie sich nur weiter zu den Narzissten entwickeln, die sich selbst und unsere Gesellschaft mit ihrer Destruktivität und ihrem Egoismus kaputt machen. Sie werden weiter Geld, Statussymbole und/oder Sexualpartner sammeln, aber nie wirklich glücklich werden. Sie werden Burn-Outs haben, Bücher lesen, Yoga machen und Life-Coaches beschäftigen, aber sie werden nie der Ursache ihres Unglücks nachspüren. Und weil sie nicht glücklich werden, reißen sie ihre Umwelt und ihre Mitmenschen unbewusst mit in ihr Unglück. So wie ich das lange Zeit getan habe.

Ich will, dass meine Geschichte spürbar wird. Das ist nicht immer angenehm. Ich habe meine Geschichte so aufgeschrieben, wie ich sie erlebt habe und ich möchte genau dieses Gefühl vermitteln. Ich möchte vermitteln, welch unsympathische, arrogante und teils narzisstische Züge ich an mir hatte und sicherlich auch noch habe und wie unangenehm ich teilweise als Mensch gewirkt haben muss. Ich möchte erlebbar machen, wie normal sich all die unnormalen Dinge lange Zeit für mich angefühlt haben und wie distanziert ich ihnen gegenüber stand. Und ich möchte spürbar machen, wie schmerzhaft es ist, all diesen Dingen auf den Grund zu gehen. Ich möchte die Zerrissenheit spürbar machen zwischen dem eigenen Erleben und der Erkenntnis, dass dieses Erleben ein gestörtes Erleben ist und dem Balance-Akt, den das auslöst. Und ich möchte spürbar machen, wie furchtbar es ist, all das zu erkennen, mit all dem leben zu müssen und dennoch oder gerade deswegen von der eigenen Familie verstoßen und allein gelassen zu werden.

Genauso möchte ich am Ende aber auch spürbar machen, wie viel Kraft dieser Prozess freisetzen kann und was alles daraus erwachsen kann. Denn dadurch, dass ich mich meiner Vergangenheit gestellt habe und den beschwerlichen Weg gegangen bin, alles in Frage zu stellen, lebe ich heute positiver und gesünder als ich das jemals für möglich gehalten hätte. Ich kann zu mir, meinem Leben und meinen Wünschen stehen. Ich fühle mich besser, als ich mich jemals gefühlt habe. Ich erlebe, dass das Leben etwas Wertvolles ist, das ich wertschätzen und für mich gestalten möchte. Ich erlebe Gefühle, von denen ich nie gedacht hätte, dass es sie gibt. Und das obwohl ich auch in der Zeit der Verdrängung und Verblendung gedacht hatte, ich würde ein intensives und emotionales Leben führen. Ich kann glücklich sein, ohne übermäßige Statussymbole oder eine viel zu große Wohnung zu haben. Viel glücklicher als ich es war, als ich all diese Dinge hatte, aber mir selbst ein Fremder war.

Wir vermissen nicht, was wir nicht kennen. Ich hätte niemals geglaubt, dass dieser Satz so wahr sein könnte. Ich kannte mich lange selbst nicht. Denn wer das Gefühl, bedingungslos angenommen zu werden, nicht kennt, der nimmt sich selbst nicht an und weiß auch gar nicht, wonach er überhaupt streben soll. Das sind Dinge, die oftmals nur durch intensive und echte Reflektion ans Tageslicht kommen.

Ich habe für mich erkannt, dass Reflektion nichts ist, was allein oder gemeinsam mit ähnlich denkenden Freunden funktionieren kann. Ich dachte immer, ich sei ein reflektierter Mensch, weil ich über meine Handlungen nachgedacht habe und dachte, dass das ausreichen würde. Ich habe dabei aber nicht erkannt, dass ich mich immer innerhalb meines engen Bewertungsschemas reflektiert habe und dass dieses Schema somit immer auch gleichzeitig das Problem war. Denn wer innerhalb eines Schemas reflektiert, der betrachtet sich nie wirklich von außen. Er betrachtet sich nur mit dem Instrumentarium, das ihm ohnehin zur Verfügung steht. Er erkennt nur den Teil von sich, den er selbst sehen kann, aber nichts darüber hinaus. Das darüber hinaus kann nur erkennen, wer jemanden hat, der in der Lage ist, dieses Schema in Frage zu stellen. Jemanden, der für Irritation sorgt. Der einen ärgert und aufregt und wütend macht, mit dem, was er über einen sagt. Reflektion ist sehr unangenehm. Und wer von sich selbst behauptet, er sei reflektiert, der sollte der Erste sein, der diese Behauptung anzweifelt. Denn der wirklich Weise weiß nur eines sicher: dass er eigentlich nichts weiß.

Dieses Buch soll auch ein Stück weit aufklären. Es soll meine eigene Geschichte erzählen und erklären. Für mich, für meine Wegbegleiter und für alle, die sich in ähnlichen Situationen befinden. Es soll aber auch ein Stück weit Hilfestellung und Inspiration für Eltern sein, die durch meine Geschichte erkennen können, welch riesigen Einfluss ihre Handlungen und Unterlassungen haben können. Es soll sie warnen und anhalten, achtsam mit ihrer Verantwortung umzugehen. Es soll auch Hilfestellung für Menschen sein, die durch meine Geschichte erkennen lernen, wenn Eltern in ihrer Umgebung ihre Kinder misshandeln. Es soll motivieren, einzuschreiten. Damit sich meine Geschichte nicht mehr wiederholt. Damit Menschen wie ich in Zukunft früher die Gelegenheit bekommen, in ihren Rucksack zu schauen und ihre Täter als Täter zu erkennen.

Es soll den Wegbegleitern in meinem Leben eine Erklärung dafür liefern, wieso ich mich im Kontakt mit ihnen manchmal auf die ein oder andere (seltsame) Weise verhalten habe. Es soll den Wegbegleitern anderer möglicher Opfer dabei helfen, diese Menschen als Opfer und nicht einfach nur als Narzissten oder Unsympathen zu erkennen und mit ihnen ins Gespräch über ihr möglicherweise dahinter liegendes Leid zu kommen.

Es soll betroffenen Kindern und heutigen Erwachsenen helfen, einordnen zu können, was alles nicht in Ordnung ist. Es soll dabei helfen, dass Täter nicht mehr einfach mit der Methode durchkommen, zu behaupten, es sei alles normal und würde in anderen Familien auch vorkommen.

Es soll ein Beitrag dazu sein, diese Welt ein bisschen besser zu machen. Meine eigene, indem ich meine Geschichte endlich offen ausspreche und zu Papier bringe. Und hoffentlich auch die des einen oder anderen, der dieses Buch gerade in der Hand hält und anfängt, darüber nachzudenken, ob das, was ihm passiert ist, wirklich alles so normal war.

Lesehinweise

Dieses Buch enthält eine ungeheure Detailfülle, von der ich befürchte, dass sie auf manchen Leser erschlagend wirken kann. Darum möchte ich mit den folgenden Lesehinweisen eine kleine Orientierung geben, für welche Interessen welche Kapitel überblättert werden können bzw. besonders interessant sind.

Wer sich für das gesamte Puzzle in all seinen Details interessiert und ohnehin vorhat, das Buch von Anfang bis Ende zu lesen, der sollte die folgenden Lesehinweise überspringen, da sie zumindest teilweise vorweg nehmen, was erst im Laufe der Geschichte zusammengesetzt werden sollte.

Die Lesehinweise richten sich somit maßgeblich an Leser, die bereits vorhaben, einige Kapitel zu überspringen, da ihnen der Gesamtumfang des Buches zu umfassend erscheint.

***

Kapitel I beschäftigt sich ausführlich mit meinen beruflichen Erlebnissen vor der Aufnahme einer Therapie. Es zeigt die Störungen, die mich im alltäglichen Leben betroffen haben, ohne, dass ich sie auf eine traumatische Kindheit zurückgeführt hätte. Sollte nur die Bearbeitung meiner Traumata relevant sein, kann das erste Kapitel also getrost übersprungen werden.

Wer sich maßgeblich für den sexuellen Missbrauch durch meine Mutter und die damit zusammenhängenden Folgen interessiert, für den sind die Kapitel III und V sicherlich am Interessantesten.

In Kapitel IV ist mit der „Konfrontation“ ein sehr ausführliches Original-Dokument mit teilweise aggressiven „Du-Botschaften“ enthalten, das aufgrund seiner Detailtiefe ebenfalls übersprungen werden kann, wenn die Vollständigkeit des gesamten Bildes nicht von unbedingter Priorität ist.

Anschließend an die Konfrontation ist im hinteren Teil von Kapitel IV detailgenau dargelegt, wie mein Vater auf dieses Dokument reagiert hat. Auch dieser Teil kann bei Bedarf übersprungen werden.

Insgesamt glaube ich, dass alle Kapitel jeweils übersprungen werden können, falls die Detailfülle zu erschlagend wirkt. In diesem Fall sollte dann einfach mit dem nächsten (Unter-)Kapitel fortgefahren werden. Zwar hängen alle Puzzleteile in irgendeiner Form miteinander zusammen – ich glaube aber, dass sich die Grundbotschaft dieses Buches auch verstehen lässt, wenn einzelne Geschichten ausgelassen werden.

Triggerwarnung

Dieses Buch enthält explizite Darstellungen von Sexualität und dabei insbesondere von kindlicher Sexualität und von sexuellem Missbrauch.

Ich möchte mit meinen detailgenauen und expliziten Erzählungen dazu beitragen, das ganze Grauen der Taten spürbar und erlebbar zu machen.

Diese Erzählweise kann für selbst betroffene Personen zu einer Retraumatisierung führen. Zudem können die von mir gewählten expliziten Darstellungen auch auf Personen ohne eigenen Betroffenheits-Hintergrund verstörend wirken. Jeder Leser sollte sich daher vor der Lektüre dieses Buches bewusst machen, wie solch explizite Darstellungen auf sie selbst wirken könnten und ggf. mit einem Therapeuten abklären, inwieweit die Lektüre dieses Buches für sie ratsam ist.

Explizite sexuelle Darstellungen finden sich vor allem in Kapitel III und Kapitel V, sowie zu Beginn des 1. Teils der „Konfrontation“ in Kapitel IV.

I. Mein funktionales Leben

„Was ich jetzt tun muss, ist eine der schwersten Aufgaben, die man als Geschäftsführer überhaupt hat“.

Wir hatten uns beide gerade gesetzt, als er diese Worte aussprach. Plötzlich fühlte sich alles um mich herum an wie in einem Film. Alles wurde seltsam surreal. Ich hatte das Gefühl, dass ich in eine Art Funktionsmodus wechselte und gar nicht mehr selbst steuern konnte, was geschah.

Ich hörte mich selbst fragen, ob das gerade sein Ernst sei. Ob er mir gerade wirklich kündigen würde. Und mein Mund schien schneller zu arbeiten als mein Gehirn. Denn obwohl ich diese Worte aussprach und dadurch eindeutig realisierte, was hier los war, konnte mein Gehirn noch nicht nachvollziehen, was gerade geschah. Und mein Herz schon gar nicht. Das sollte eine Parabel werden, die mich noch lange begleiten sollte. Dass der eine Teil meines Wesens glaubt, etwas zu verstehen, heißt nämlich noch lange nicht, dass alle anderen Teile das auch verstehen. Oder dass das, was man ICH nennt, versteht, was gerade geschieht und warum das geschieht. Vieles muss man aber auch gar nicht verstehen, um damit umgehen zu können. Das hatte mein ICH tatsächlich schon vor langer Zeit gelernt und es war mir so zu eigen geworden, dass ich es noch nicht einmal als besondere Eigenschaft wahrnehmen konnte, dass ich auch in den schlimmsten Situationen einfach irgendwie weiter funktionierte. Es war ganz selbstverständlich für mich. Egal, was um mich herum passierte, egal, wie schlimm die Dinge waren, mit denen ich konfrontiert wurde – ich wurde irgendwie damit fertig. Ich kann und konnte den Kopf runter nehmen und mich irgendwie durchboxen.

Vielleicht war das der Grund, wieso mich die kleinen Unwägbarkeiten des Lebens nie wirklich aus der Bahn werfen konnten. Vielleicht konnte ich deswegen auch bei vermeintlich schlimmen Erlebnissen immer ein Lächeln behalten und immer das Positive sehen. Weil tief in mir das unterbewusste Wissen saß, dass ich früher schon mit viel schlimmeren Dingen umgehen musste und dass die kleinen Rückschläge doch irgendwie verkraftbar waren, wenn das große Ganze stimmte.

Das jetzt aber war eine Situation, bei der das große Ganze nicht mehr stimmte. Das große Ganze wurde gerade weggesprengt. Der sichere Boden, den ich unter meinen Füßen geglaubt hatte, wurde mir weggerissen. Ich hätte nie damit gerechnet, dass ich hier rausgeschmissen werde. Nach noch nicht einmal einem Jahr. Ich hätte damit rechnen können. Nach allem, was in diesem vergangenen Jahr geschehen war. Nach allem, was schief gelaufen war. Rein rational betrachtet war es die logische Konsequenz, dass ich die Verantwortung dafür tragen und meinen Hut nehmen musste. Auch wenn beileibe nicht alles mein Fehler war. Aber es war klar, dass ich das, was schief lief, nicht mehr gerade biegen konnte. Dafür würden ganz andere Kräfte benötigt. Ich hätte trotzdem nicht gedacht, dass man sich meiner einfach so entledigen würde. Ich hatte darauf gebaut, dass ich ein Teil eines neuen Systems werden würde. Dass meine Talente so eingesetzt werden würden, dass sie letztlich dem großen Ganzen besser dienen könnten als in meiner bisherigen Position. Unter dieser Prämisse war ich seinerzeit auch eingestellt worden. Mit den Worten: „wir fünf sitzen als Geschäftsleitung in einem Boot. Und wenn wir merken, dass die Richtung nicht stimmt, dann werden wir zu fünft überlegen, wie wir die Richtung verändern“. Jetzt wurde ich einfach aus diesem Boot geworfen. Damit hatte ich nicht gerechnet. Mein Vertrauen war massiv enttäuscht. Und genau in diesem Wort liegt eine Menge Wahrheit. Die Täuschung, der ich mich selbst lange unterworfen hatte, wurde beendet. Es war vorbei mit der Selbsttäuschung, dass das doch alles noch irgendwie klappen könnte. Ich war ohnehin der Letzte, der daran geglaubt hatte. Und ich wusste eigentlich auch nicht mehr so recht, wieso ich daran überhaupt noch glauben wollte.

Es war nicht meine erste Kündigung. Aber es war die erste Kündigung, nach der ich nicht wieder höher einsteigen sollte, als ich ausgestiegen war. Diese Kündigung war ein Wendepunkt. Ein Ausrufezeichen, das alles in Frage stellen sollte, an was ich bis dahin geglaubt hatte. Sie markierte den Punkt, an dem das seltsame Konstrukt, das mein Leben damals war, einzustürzen begann. Aber das wusste ich zu diesem Zeitpunkt alles noch nicht. Weder wusste ich, dass mein Leben ein seltsames Konstrukt war, noch wusste ich, dass es gerade im Begriff war, zusammenzubrechen.

Ich funktionierte. Ich erinnerte mich an meine erste Kündigung und daran, dass man auch ein Auseinandergehen professionell und sachlich abmanagen sollte. Dass es ab jetzt kein gemeinsames Streiten für ein gemeinsames Ziel mehr gab, sondern dass wir ab jetzt eigene und gegensätzliche Interessen hatten. Und dass ich ab sofort misstrauisch sein müsste. Nichts unterschreiben dürfte, was mir im ersten Schock vorgelegt würde. Ruhig und bedacht meine Position abwägen müsste, bevor ich irgendetwas tue oder sage. Das hatte ich bei meiner ersten Kündigung gelernt.

Meine erste Kündigung

Meine erste Kündigung hatte ich von einer Tochterfirma eines großen Konzerns bekommen. Dort war ich über dreieinhalb Jahre angestellt und es war mein erster wirklicher Vollzeitjob gewesen. Es war ein Job, von dem ich mit 20 nie gedacht hätte, dass ich ihn jemals ausüben würde. Ein Job, den ich auch niemandem so richtig erklären konnte. Ich war irgendwie der Typ, der für eine Abteilung, die mobile Apps entwickelt, Vertrieb machen sollte. Das an sich ist ja nicht sonderlich komplex. Man geht einfach zu potenziellen Kunden und erzählt denen, was man kann und versucht dann, sie davon zu überzeugen, dass das eigene Produkt besser ist als das der Konkurrenz.

Schwierig und komplex wurde es dadurch, dass ich nun eben in einem Unternehmen arbeitete, das zu einem großen Konzern gehörte. Dieser Konzern hatte seine eigenen Vertriebsleute und bediente damit natürlich auch genau die Kunden, die wir gerne bedienen wollten. Allerdings mit einem wesentlich breiteren Produktportfolio. Ich war quasi der Vertriebler für Zylinderkopfdichtungen, wogegen der Konzern das ganze Auto verkaufte. Aber damit hörte die Komplexität nicht auf. Für mein kleines Unternehmen – wenn man bei einer Größe von 1.000 Mitarbeitern überhaupt noch von einem kleinen Unternehmen sprechen kann – gab es nämlich auch noch einmal eine eigene Vertriebsmannschaft, die wiederum dafür zuständig war, das gesamte Produktportfolio unseres kleinen Unternehmens anzupreisen. Wenn man es so will, waren das also die Vertriebler für den gesamten Motorblock. Intelligent wäre es in meinen Augen gewesen, wenn ich bei unseren (Motor-)Vertrieblern Werbung für unser Produkt gemacht hätte, damit diese wiederum mit den Autoverkäufern hätten sprechen können. Dann wäre man als starkes Team beim aufgetreten und hätte vieles aus einer Hand angebracht. Zudem hätten die „echten“ Vertriebler, die ja am besten über den Bedarf und die Eigenheiten des Kunden Bescheid wussten, auf uns zugehen können, wenn sie gewusst hätten, dass der Kunde Bedarf an unseren Leistungen hat. Um das so zu kommunizieren hatte ich auch Mittel und Wege organisiert. Mein Chef aber hatte dazu eine andere Meinung. Er bestand darauf, dass wir den direkten Kontakt zum Kunden suchten. Was zum einen viel schwieriger war, zum anderen auch alle anderen Vertriebsschichten ziemlich verärgerte.

Was die ganze Situation noch verkomplizierte, war, dass wir eigentlich überhaupt kein Produkt anbieten konnten (und wollten). Mein Chef sah uns als eine Art Entwicklungsabteilung. Wir hätten Leute, die quasi alles entwickeln könnten. Meine Aufgabe sei es nun, mit dem Kunden gemeinsam zu überlegen, was man mit dieser Power alles aufbauen könnte. Dabei konnten wir dem Kunden aber weder sagen, was wir besonders gut entwickeln können, noch, wieso wir besser wären als die Konkurrenz. Das – so mein Chef – sollte dann einfach über den persönlichen Kontakt entschieden werden. Dadurch, dass wir beim Kunden mit mehr Fachkompetenz auftreten würden als die Konkurrenz, würden wir letztlich auch den Zuschlag erhalten. Blöd war dabei eben, dass man Fachkompetenz meist durch Spezialisierung erwirbt. Und die hatten wir ja nicht. Vor allem nicht ich.

Meine Therapeutin sollte später feststellen, dass ich mir immer Arbeitsverhältnisse suchte, bei denen eine Menge Unklarheit herrschte, wenn nicht sogar Chaos. Ich hätte zudem immer wieder Stellen angenommen, bei denen nie so richtig klar gewesen sei, was man dafür können muss, wie man sich weiterbilden könnte und woran man gemessen würde. Es gibt sicherlich Menschen, für die solche Stellen wie gemacht sind. Ein paar davon hatten wir auch im damaligen Team und mein damaliger Chef war auch so ein Typ. Was man für so eine Stelle braucht, ist eine gute Mischung aus Kreativität, Fachwissen, Interesse und Begeisterung für das Thema und eine so gehörige Portion Selbstsicherheit, dass sie sich immer auf dem schmalen Grat zur Selbstüberschätzung bewegt. Vielleicht braucht man sogar eine ordentliche Portion Selbstüberschätzung.

Irgendwie hatte ich das alles. Oder ich konnte zumindest den Eindruck vermitteln, dass ich all das hatte. Was mir definitiv fehlte, war die Begeisterung für das Thema und die Leidenschaft, mich wirklich damit zu beschäftigen, wie man die Welt (des Kunden) mit unseren Leistungen verbessern könnte. Ich wollte Leistungen anbieten, diese Leistungen verkaufen und dann mehr oder minder in Ruhe gelassen werden. Ich wollte Menschen begeistern – aber ohne, dass ich mir selbst überlegen müsste, wie das funktioniert. Ich wollte die Leidenschaft anderer transportieren. Denn das würde ich – davon war ich überzeugt – am besten können.

Darin lag dann sicher auch ein Stück meiner Selbstüberschätzung begründet. Ein Leben lang war mir beigebracht worden, dass ich überdurchschnittlich intelligent sei. In der Grundschule war ich kurz davor gewesen, eine Klasse zu überspringen, hatte alle notwendigen Tests dafür mit Bravour bestanden und es letztlich nur deswegen nicht getan, weil meine Eltern plötzlich entschieden hatten, dass das für meine Entwicklung schädlich sei. Die Argumentation war damals, dass ich ohnehin der Jüngste in meiner Klasse gewesen sei – eine Stufe höher wäre der Abstand noch größer gewesen. Dass es aber auch schädlich sein könnte, ein Kind erst zu motivieren, Tests zu absolvieren und ihm dann zu zeigen, dass das erfolgreiche Abschneiden bei diesen Tests letztlich bedeutungslos war – daran hatte natürlich niemand gedacht.

Es war also einiges an Potenzial da. Aber mein Abitur habe ich am Ende nach vielen Wirren und einer sehr schweren Zeit dann doch nur mit 3,0 bestanden – dafür aber mit einer horrenden Anzahl an Fehlstunden und einem ausgesprochenen Mangel an Motivation und Lernwillen. Von der im Englisch-LK notwendigen und in der Abiturklausur abgefragten Lektüre hatte ich gerade mal die ersten 30 Seiten gelesen. Dumm war dann, dass sich die Fragen auf Seite 60 bezogen. Bestanden habe ich dennoch. Irgendwie eben. Ohne Motivation und ohne Arbeit. Als im Studium dann etwas mehr Motivation aufkam, besserten sich auch die Leistungen wieder erheblich: Einser-Schnitt, Stipendium, Auszeichnung für meine Master Thesis und nebenbei noch ein paar eigene, kleine Projekte wie eine politische Fernsehreihe zur Bürgerschaftswahl in Hamburg oder eine Radiosendung über die Fußball-Bundesliga. Und nebenbei habe ich meinem Jahrgang noch Nachhilfe in Statistik gegeben, damit sie durch die Klausur kommen, weil der Unterricht der eigentlichen Dozenten furchtbar schlecht war.

Zudem konnte ich mich schon immer in (gefühlt) jedes Thema einarbeiten. Ich schrieb ab einem Alter von 11 Jahren Beschwerdebriefe an Unternehmen, wenn mir etwas an ihrer Leistung nicht passte. Ich führte mit 18 einen Rechtsstreit, bei dem ich mich vor Gericht selbst vertrat und gewann. Ohnehin habe ich bisher jeden Rechtsstreit in meinem Leben gewonnen. Nur einen nicht – den über fast 10 Jahre andauernden Unterhaltsstreit mit meiner Mutter. Aber dazu später mehr.

Ich konnte und kann mich in so ziemlich jedes technologische, politische oder philosophische Thema so schnell hinein denken, dass ich schnell die Oberhand in jeder Diskussion gewinne. Ich konnte Menschen tot diskutieren und ich tat das auch. Ein Freund sagte mir einmal, dass ich – lange nachdem ich eine Diskussion ohnehin schon gewonnen hätte – immer noch mal und noch mal nachtreten würde, bis mein Gegenüber nicht nur in der Diskussion geschlagen sei, sondern leblos und entwürdigt vor mir liegen würde. Darum würde es auch niemandem Spaß machen, mit mir zu diskutieren. Ich gab ihm Recht, hielt ihn aber im gleichen Atemzug für eine Pussy, die sich nicht so anstellen solle.

Ich habe meine Intelligenz mehrfach testen lassen – mehr und weniger seriös. Mit 18 habe ich mal einen Test im Internet gemacht, der eine halbe Stunde dauerte und mir danach einen IQ von 147 bescheinigte. Ein anderer Test in einem Buch bescheinigte mir einen Wert zwischen 140 und 150. Viele Jahre später habe ich mich bei MENSA beworben – einem Verein für hochintelligente Menschen. Aufnahmekriterium ist dort ein IQ von mindestens 130. Getestet wird man dort mit einem Test, der darauf angelegt ist, einen IQ zwischen 125 und 145 zu ermitteln – wissenschaftlich fundiert. Im Gegensatz zu dem Teil, was ich damals im Internet rausgefunden hatte. Dabei ist ein Ergebnis von 128 ermittelt worden. Das ist immer noch beeindruckend. Immerhin sagt das aus, dass ich intelligenter als 98% aller anderen Menschen bin (was auch immer da die Grundlage ist: Deutschland? Europa? Die Welt?). Aber eben nicht hochintelligent.

Was an diesem Test, aber auch an meinen Studienergebnissen, sehr stark erkennbar ist, ist meine ständige Suche nach quantifizierbarer Außergewöhnlichkeit. Ich hatte immer den Drang dazu, mich messbar von der Masse abzuheben. Denn nur so schien ich Bedeutung zu haben. Mit diesem Verhalten wirkte ich auf Menschen in meiner Umwelt abstoßend. Und irgendwie war das ja auch das Ziel: ich wollte mich ja mehr oder minder bewusst von der Masse absetzen. Ich hielt mich für großartig. Andere dagegen hielten mich für einen arroganten Idioten.

Das wusste ich damals aber noch nicht. Damals hielt ich mich einfach für hochintelligent. Und dazu noch für außerordentlich wortgewandt und auftrittsstark. Ich konnte einen Raum einnehmen, wenn ich ihn betrat. Ich war gut auf der Bühne, ich war gut vor der Kamera. Wenn ich ein Publikum hatte, dann konnte ich dieses Publikum begeistern. Das war auch das, was ich machen wollte. Ich wollte keine Ideen über irgendwas schmieden, ich wollte Ideen verkaufen. Ich wollte nicht mit einem Kunden am Tisch sitzen und mit ihm darüber sinnieren, wie man sein Unternehmen mit mobilen Lösungen besser machen kann. Ich wollte vor 100 Kunden darüber sprechen, was für fantastische Möglichkeiten es geben würde und ihren Applaus mit nach Hause nehmen.

So war ich auch in diesen Job gekommen. Meine Hoffnung war, dass ich genau das tun sollte. Und das hätte ich auch super hin bekommen.

Eigentlich wollte ich aber ja gar nicht zu einer Technologie-Agentur. Eigentlich wollte ich ja immer ins Fernsehen. Moderator werden. Auf der Bühne oder vor der Kamera stehen. Durch eine Sendung führen, ein bisschen mit Kandidaten oder Gästen schäkern und dabei eben das tun, was ich am besten konnte: präsentieren. Reden. Eine Rolle spielen. Wie also war ich überhaupt da rein geraten?

Mein Vater war schon immer der Meinung gewesen, dass künstlerische Arbeit immer auch ganz schön riskant sei. Und ich gab ihm Recht. Ich hatte höllische Angst davor, als arbeitsloser Schauspieler von Wasser und Brot leben zu müssen, weil ich keine Engagements bekommen würde. Oder dass ich als Moderator nicht genug Aufträge bekommen würde, weil in meiner Überzeugung nur die, die den absoluten Durchbruch schaffen, auch irgendwann Geld damit verdienen könnten. Und das sind bekanntlich die Wenigsten. Darum brauchte ich dringend einen Plan B, für den Fall, dass sich meine künstlerischen Träume, Moderator oder Schauspieler zu werden, nicht erfüllen würden. Ich hatte seinerzeit nach einem Studiengang geschaut, der sowohl mein Talent für Bühne und Kamera fördern würde als auch meine Intelligenz und mein Gespür für Zahlen. Medienmanagement klang traumhaft. Es klang, als könnte ich meine Bühnen-Skills ausspielen und gleichzeitig lernen, mich selbst zu vermarkten. Wie es die Großen der Branche mit ihren eigenen Produktionsfirmen eben auch tun. Ich würde Mitarbeiter haben, die für mich Moderationen schrieben. Ich würde mit Drehbuchschreibern und Regisseuren in Kontakt kommen und Filme machen. Ich würde ein Hansdampf in allen Gassen werden, der Shows produziert und moderiert, Filme entwickelt und in ihnen mitspielt und die ganze Branche auf den Kopf stellt. Eine Mischung aus Stefan Raab und Bully Herbig und Günter Jauch. Da war natürlich eine ganz gehörige Portion Selbstüberschätzung mit dabei. Aber ist das nicht das Privileg der Jugend, dass man mit 20 der Meinung ist, man könnte die ganze Welt im Handstreich verändern?

Nach meinem Studienantritt in Hannover erfuhr ich dann, dass der Studiengang keine Bühnenelemente beinhaltete. Schlimmer noch: jegliche journalistischen oder artverwandten Praktika wären für das Studium nicht relevant und würden nicht auf die Gesamtstudienleistung angerechnet werden, für die aber zwei Pflichtpraktika benötigt würden. Man würde mir also zwar das Handwerkszeug mitgeben, mich zu vermarkten, aber man würde mir nicht beibringen, wie der ganze Bühnenkram funktionierte. Ich war enttäuscht, aber ich wollte nicht aufgeben. Ich hatte mich ehrlicherweise nicht sonderlich gut informiert. Wie immer zu dieser Zeit: irgendwie durchgemogelt eben. Ich war glücklich, in Hannover genommen worden zu sein, da mein Abitur ja nicht gerade glänzend war. In Hannover gab es aber statt eines NC einen Aufnahmetest und in dem hatte ich in allen Belangen überzeugt. Jetzt war ich hier drin, jetzt würde ich auch das mit den Praktika irgendwie hin bekommen. Ich hielt mich ja für gut genug, dass ich irgendwann schon entdeckt werden würde. Mein Ziel war jetzt einfach, dieses Studium zu schaffen. Danach könnte ich ja immer noch nach einem Weg auf die Bühne suchen. Aber es würde meine Chancen sicherlich nicht erhöhen, wenn ich jetzt einen Studienabbruch hinlegte, ohne zu wissen, wohin es alternativ gehen sollte. Und es war ja eh nur ein Bachelor. Die drei Jahre konnte ich dann auch mitnehmen. Am Ende würde ich ja vielleicht sogar mehr als drei Jahre brauchen, um eine sinnvolle Alternative zu finden, wenn ich jetzt abbrechen würde. Und dann hätte ich drei Jahre nur rumgedümpelt. Irgendwie war neben der ganzen Selbstüberschätzung auch immer eine gehörige Portion Angst und ein Bedürfnis nach Sicherheit mit an Bord.

An meine Zeit in Hannover schloss sich ein Privatstudium in Hamburg an. Dort sollte – so versicherte man mir im Vorgespräch – nun wirklich alles gut werden. Es gäbe einen eigenen Radio- und Fernsehsender auf dem Campus, in dem man mich und mein Bühnentalent fördern würde. Und an der Uni würde man meine Management-Skills noch einmal so richtig aufpolieren. Es sei ja schließlich ein MBA. Man gab mir darüber hinaus ein Versprechen, dem ich sofort verfiel. Ich kann mich bis heute an den Wortlaut erinnern, mit dem es ausgesprochen wurde: „sie haben in allen Tests überragend abgeschlossen, aber sie haben ein großes Problem: sie haben keine Ahnung, was sie wirklich wollen. Kommen Sie zu uns und wir werden uns mit ihnen zusammensetzen und am Ende ihres Studiums werden sie wissen, was sie wollen“. Dafür wollte die Uni gerade mal 25.000 EUR Studiengebühren haben. Ich schlug ein. Endlich sollte ich die Orientierung bekommen, nach der ich so lange gelechzt hatte. Dafür waren 25.000 EUR doch ein angemessener Preis.

In Hamburg arbeitete ich dann wirklich hart in meinem Studium. Am Ende stand ein Abschluss, der bis dahin zu den besten Abschlüssen überhaupt an dieser Hochschule zählte. Ich bekam zudem eine Ehrung für die beste Abschlussarbeit meines Jahrgangs. Und ich hatte in den zwei Jahren dort eine Menge eigene Fernseh- und Radioshows produziert und moderiert. Letzteres allerdings mit wenig Unterstützung durch die Uni. Das musste ich maßgeblich selbst auf die Beine stellen. Was dazu führte, dass es dann meistens auch One-Man-Shows waren, deren Niveau mir selbst oft nicht ausreichte. Ich hatte auf inspirierende Kontakte gehofft. Auf Menschen, die mit mir gemeinsam die Fernsehlandschaft verändern wollten und sich in langen, kreativen Nächten so viele Ideen um die Ohren schlugen, dass 24 Stunden am Tag zu wenig wären, um alles zu produzieren, was uns so in den Sinn kommen würde. Aber ich saß immer wieder allein vor einem weißen Blatt Papier. Ich musste immer wieder selbst Leute für meine Ideen finden, zusammentrommeln und davon überzeugen, ohne Bezahlung zu arbeiten. Jedes einzelne Projekt, das ich – neben dem Unibetrieb – angeschoben habe, habe ich mit viel Kraft und eigenem Aufwand betrieben. Aber zum Durchbruch hat mir auch all das nicht verholfen. Es kam niemand, der mich entdeckte und auch die Uni trug nicht dazu bei, eine Karriere vor der Kamera zu fördern. Ich sei doch viel zu gut in dem, was ich hinter der Kamera veranstalten würde, wurde mir gesagt. All die Organisations-Skills, meine wissenschaftliche Leistung, meine Intelligenz – damit könne ich doch viel mehr erreichen. Meine Uni hatte mir die Orientierung versprochen, die mir mein Vater verwehrt hatte. Und zwei Jahre später gab sie mir dieselben vergifteten Ratschläge wie er.

So saß ich dann also da nach meinen fünf Jahren Studium. Fachlich aufgepumpt mit Wissen, aber persönlich ausgelaugt. Mein Traum war geplatzt, denn offensichtlich war ich ja nicht gut genug, um entdeckt zu werden und den Durchbruch zu schaffen. Was ich aber stattdessen mit meinem Super-Abschluss und meinen restlichen Meriten anfangen sollte, wusste ich auch nicht. Es war nur klar, dass es ein Job werden müsste, mit dem ich es schaffen könnte, die Studiengebühren zurück zu zahlen, für die ich einen Kredit aufgenommen hatte.

Und da kam dann mein erster Arbeitgeber nach über neun Monaten orientierungsloser Arbeitslosigkeit gerade recht. Ich hatte das Unternehmen auf einer Job-Messe kennengelernt und mir gefiel die Art, wie sie sich selbst präsentiert hatten. Moderne Arbeitsplätze, individuelle Karrierewege, technologisch innovativ und persönlich aufgeschlossen und kümmernd. Zudem mochte ich die Art und Weise, wie der Repräsentant des Unternehmens auf der Bühne stand und über das Unternehmen sprach. Ich konnte mir vorstellen, dass ich das auch gut könnte. Ein Unternehmen repräsentieren. Für ein Unternehmen auf der Bühne stehen. Also suchte ich nach Stellen, die irgendwie auf mich passen würden und bewarb mich dort als Consultant. Für das Vorstellungsgespräch sollte ich eine zehnminütige Präsentation vorbereiten, damit man direkt mein Auftreten untersuchen könnte.

Nach dem Gespräch waren die anwesenden Personen zwar begeistert von mir, teilten mir aber mit, dass es mir zu sehr an Fachwissen fehlen würde, um direkt sinnvoll einsteigen zu können. Ich sei ein Generalist, ein sehr überzeugender und auftrittsstarker sogar, aber eben kein Fachmann. Und man sei sich auch gar nicht so sicher, ob ich überhaupt ein Fachmann werden wolle. Ich stimmte all dem zu. An diesem Punkt intervenierte der sogenannte Peer, der später mein Chef werden sollte. Ein Peer war zu diesem Zeitpunkt bei Bewerbungsgesprächen dabei, um die Meinung einer Führungskraft außerhalb des Teams, bei dem der Bewerber angestellt werden sollte, einzuholen. Dieser Peer sagte, ihm sei es egal, dass ich kein ausreichendes Fachwissen hätte. Er fragte mich, ob ich mir vorstellen könnte, seine Abteilung nach außen zu repräsentieren. Für ihn Vorträge zu halten, vor Kunden zu sprechen und durch die Gegend zu reisen. Ich empfand das als die optimale Schnittmenge zwischen meinen eigentlichen Träumen, ein großer Fernseh-Star zu werden und meinem zweifelsohne irgendwie vorhandenen technologischen Interesse. Außerdem war ich jetzt neun Monate arbeitslos. Mein Traum, ein großer Moderator zu werden, war ausgeträumt. Ich musste realistisch werden. Und ich musste endlich diesen Studienkredit abzahlen. Ich willigte also ein.

Die Stelle hatte dann am Ende wesentlich weniger repräsentative Aufgaben und mehr und mehr vertriebliche Ausrichtung. Ich hielt es nicht für sonderlich sinnvoll, dass mein Chef mich direkt zum Kunden schicken wollte. Daher versuchte ich, an ihm vorbei und mit anderen Kollegen zusammen eine Struktur aufzubauen, die gemeinschaftlich mit den anderen Vertriebsschichten funktionieren sollte. Aber ich rieb mich dabei auf. Ich erntete Zustimmung und Begeisterung von außen, von unserer Vertriebsmannschaft und vom Konzern. Aber mein eigener Chef fand das alles nicht sinnvoll. Das Murren im Team über den Chef und seine ziellose Führung wurde immer lauter und irgendwann brach das Gebilde auseinander. Die oberste Chefetage berief sich schließlich auf die über die Jahre immer schlechter werdenden Zahlen und eine fehlende Konsistenz in der Strategie und beförderte ihn aus der Abteilung weg zu einer Art Frühstücksdirektor. Ich hatte in dieser Zeit durch mein Wissen über Organisationsstruktur aus der Uni, aus betriebswirtschaftlichen Gesprächen mit meinem Vater und natürlich auch jeder Menge Selbstüberschätzung eine fundierte Analyse darüber angefertigt, was mein Chef alles hat liegen lassen und wo es sofort Verbesserungspotenzial gäbe. Meine neue Chefin war hochinteressiert daran und wir setzten uns zu einem vierstündigen Termin zusammen, bei dem ich ihr aufzeigte, was in der Abteilung alles schief lief und wie man es ändern könnte.

Sie hatte andere Ansichten. Die Dinge, die ich modernisiert hatte, warf sie wieder über Bord. Statt eines CRM-gestützten Vertriebs-Call-Ins wollte sie handschriftliche Notizen führen. Statt einer von mir auf 10 DIN-A4-Seiten ausgeführten Vertriebsstruktur, bei der die Fachmänner in der Abteilung einbezogen wurden, sagte sie zu mir lediglich „fahr zum Kunden. Du hast schließlich ein Auto“. Statt ein Produkt oder eine Leistung zu definieren, stellte sie lediglich fest „wir machen mobile“.

Die Abteilung ging in den Exodus. Die wirklichen Fachkräfte verließen das nun immer schneller sinkende Schiff. Ich aber wollte nicht gehen. Ich hätte auch gar nicht gewusst, wohin ich gehen sollte. Ich mochte dieses Unternehmen immer noch sehr gern und ich wollte es auch weiterhin nach außen vertreten. Aber was gerade aus dieser Abteilung wurde, war schwer mit anzusehen. Mein vorheriger Chef hatte ein Blumenbeet angelegt, in das er die wertvollsten Samen (unsere Fachkräfte) eingepflanzt hatte. Es hätte richtig gut werden können. Aber dann hörte er auf, sich darum zu kümmern und ließ es einfach vor sich hin wachsen. Und das Beet begann zu welken. Dann wurde er abberufen, meine neue Chefin kam und sie machte das Beet einfach mit dem Flammenwerfer nieder.

Ich schrieb ihr jede Woche eine Auflistung der Dinge, mit denen ich unzufrieden war und teilte ihr mit, dass wir dafür eine Direktive bräuchten. Die könnte auch von dem abweichen, was ich gerne haben würde. Aber ich bräuchte eine Klärung. Ohne diese Klärung könnte ich nicht dafür garantieren, dass wir unsere Vertriebsziele erreichen würden.

Sie las diese E-Mails einige Wochen lang, aber antwortete nicht darauf. Sie wurde für mich immer weniger greifbar. Sie schloss mich aus allen Gesprächsrunden aus. Sie sagte Termine kurzfristig ab, an denen mit mir über die Zukunft gesprochen werden sollte. Ich hätte es kommen sehen können. Aber ich blendete es bis zuletzt einfach aus.

Mitte November vereinbarte sie einen Termin mit mir. Ihre Einladung dazu lautete: „Ich habe wahrgenommen, dass Du unzufrieden bist. Du sollst nun Gelegenheit erhalten, Deiner Unzufriedenheit Luft zu machen“.

Ich war auf den Termin gut vorbereitet. Ich brachte drei Seiten mit, auf denen ich aufnotiert hatte, was in meinen Augen alles falsch lief und wo man ansetzen müsste. Sie ließ mich all diese Punkte aufzählen – es dauerte ungefähr eine Viertelstunde. Dann fragte sie mich, ob ich unter diesen Umständen glaubte, dass wir noch vernünftig miteinander arbeiten könnten. Ich entgegnete, dass wir ja einfach nur Klärungen an diesen Punkten bräuchten. Nur dann sei überhaupt ein sinnvolles Arbeiten möglich. Sie könne mir aber auch gerne darstellen, wie sie sich das vorstellen würde. Stattdessen allerdings sagte sie mir, dass sie mir drei Monate Zeit geben würde, um mir einen neuen Job zu suchen. Und damit beendete sie das Gespräch.

Ich hätte nie gedacht, dass mich jemals jemand rauswerfen würde. Ich hatte Potenzial, ich war intelligent, man konnte mich gut vor Leute stellen, ich hatte mit dem MBA eine Ausbildung in der Tasche, die mich zur Superführungskraft machen würde, wenn ich mal die Chance dazu bekommen würde. Und ich erkannte doch so viel besser, wie man die Abteilung strukturell aufstellen müsste als diese unfähige Frau, die sie gerade mit Volldampf ins Verderben ritt. Ich verstand die Welt nicht mehr. Ich war schockiert. Ich fühlte mich, als hätte jemand einfach seine Macht ausgeübt, nur um mir Unrecht zu tun. Ich konnte das damals noch nicht zusammenbringen. Aber es war genau das Gefühl, das meine Eltern mir gegenüber so häufig ausgelöst hatten.

Während ich mir einen neuen Job suchte, bekam ich zwei Angebote aus dem Unternehmen, die mich dazu bewegen sollten, einfach die Abteilung zu wechseln, aber dem Unternehmen erhalten zu bleiben. Da ich allerdings der Meinung war, dass ich mit einem Wechsel mehr erreichen könnte – sowohl was Gehalt als auch was Verantwortung anging – lehnte ich beide Angebote ab. Ich vereinbarte per Handschlag einen neuen Arbeitsvertrag ab dem 1. Juli. Dieses Datum allerdings lag noch ein halbes Jahr entfernt und meine Freistellung würde am 28. Februar enden. Danach allerdings wäre ich wieder ein ganz normaler Angestellter mit einem ganz normalen Arbeitsvertrag, denn mir war ja nicht rechtsgültig gekündigt worden. Mit welchem Grund auch? Ich hatte mir ja nichts zuschulden kommen lassen.

Ich trat also meiner (Noch-)Chefin in einem Termin gegenüber und teilte ihr mit, dass ich ab 1. Juli eine neue Stelle gefunden hätte. Sie bot mir daraufhin an, meinen Vertrag gegen eine Abfindung aufzulösen. Ich fragte sie, was sie sich da vorstellen würde und sie antwortete: „naja, so 2.000 Euro“.

Ich lachte laut auf und meinte, dass sie da locker mal eine Null anhängen könne, wenn sie ernsthaft mit mir sprechen wollte. Sie begann zu poltern und mich anzuschreien. Sie sagte, dass das sehr frech von mir sei und dass sie auch dafür sorgen könne, dass ich ab 1.3. hier weiter arbeiten müsste und sie dann schon was finden würde, wozu sie mich gebrauchen könnte. Ich erläuterte ihr dann, dass einige der Dinge, die sie getan hat, durchaus als Mobbing angesehen werden könnten, dass sich dafür sicherlich auch der Betriebsrat des Konzerns interessieren würde und dass ich ihr dankbar wäre, wenn sie mich nicht weiter anschreien würde. Sie meinte daraufhin, wir könnten das auch mit der Personalabteilung klären und ich sagte, dass das endlich einmal ein vernünftiger Ansatz sei.

Die Personalabteilung befand sich in einem anderen Gebäudeteil. Um dorthin zu gelangen, war es nötig, durch verschiedene Flure mit verschiedenen Türen zu laufen, zwei Treppenhäuser zu durchschreiten und eine Straße zu überqueren. Wir hatten also einiges an Weg vor uns. Sie wollte diesen Weg in der kürzest möglichen Zeit hinter sich bringen; ich dagegen war um einiges entspannter. Und so entwickelte sich eine irrwitzige Situation. Sie stürmte vor mir weg bis zur nächsten Tür, öffnete diese und hielt sie für mich offen. Wo man nun in einer normalen Situation der Höflichkeit halber seinen eigenen Gang beschleunigen würde, damit der Türhaltende nicht allzu lange in der Situation verharren müsste, legte ich viel Bedacht darauf, mein Schritttempo konstant zu halten. Ich ließ mich sehr bewusst nicht von ihr hetzen. Und so stand sie sekundenlang in der Tür und musste darauf warten, dass ich durch diese hindurch lief. Wir hatten noch einige Türen, an denen sich dieses Schauspiel genauso wiederholte und während ich mit jeder Tür immer ruhiger wurde, konnte ich an ihrer Gesichtsfarbe wie an einem Druckmesser erkennen, wie sie innerlich immer weiter aufkochte.

Mir war zu diesem Zeitpunkt nicht bewusst, dass ich einen Stellvertreterkrieg führte. Sie war meine Stiefmutter. Unkontrolliert, herrisch, despotisch, aggressiv. Und wo ich mich damals nicht wehren konnte, konnte ich sie heute zumindest auflaufen lassen. Sie würde mir am Ende weh tun – das war mir klar. Aber diesmal konnte ich vorher zumindest ein kleines bisschen zurückschlagen.

Als wir in der Personalabteilung angekommen waren, schrie sie mich an und befahl mir, ich solle mich auf einen Stuhl setzen und sie würde schon mal rein gehen. Zehn Minuten später kam der Personalchef zu mir und bat mich, ihm in sein Büro zu folgen. Ich entgegnete, dass ich mir nicht sicher sei, ob es eine gute Idee wäre, das Gespräch zu dritt zu führen. Er versicherte mir dann aber, dass er alles im Griff haben würde und dass wir immer noch abbrechen könnten.

Als ich sein Büro betrat, saß meine Chefin an seinem Tisch, hatte die Arme verschränkt und starrte missmutig zu Boden. Wie ein kleines Kind. Der Personalchef fragte mich, ob ich mit einer Abfindung in Höhe der Summe meiner Monatsgehälter bis 1. Juli und einem kleinen Aufschlag zufrieden sei. Ich sagte ihm, dass das die Summe sei, über die ich ohnehin nachgedacht hatte und dass wir auf dieser Basis sicherlich eine Einigung finden würden. Er entschuldigte sich bei mir für die komischen Umstände. Ich entgegnete, dass das kein Problem sei und dass ich froh wäre, doch noch einmal sehen zu dürfen, dass es in diesem Haus Menschen gäbe, mit denen man sachlich und professionell sprechen könne. Dann verabschiedete ich mich von meiner Chefin, die mich weder eines Blickes noch eines Handschlages würdigte und nur ein mürrisches Brummen von sich gab.

Natürlich weiß ich nicht, was hinter verschlossenen Türen abgelaufen ist. Ich kann mir aber sehr gut vorstellen, dass meine Chefin wutentbrannt auf den Personalchef zugestürmt war, wirr von „Frechheit“, „Abfindung“, „Mobbing“ und „Betriebsrat“ fabuliert hatte und der Personalchef relativ schnell erkannte, dass das hier zu gefährlichem Terrain werden könnte. Ich kann mir gut vorstellen, dass er etwas gesagt hat wie „Du sagst ab sofort gar nichts mehr. Ich regele das, bevor Du hier noch mehr kaputt machst“.

Diese Runde hatte ich gewonnen. Und jetzt hatte ich ein paar Monate Zeit und einen fünfstelligen Geldbetrag auf dem Konto. Ich würde eine Weltreise machen. Und dann würde ich beruflich weiter durchstarten.

Die Weltreise habe ich dann durchgeführt, wie ich mein ganzes Leben bis dahin gelebt hatte. Getrieben, viel zu schnell, dennoch intensiv, aber immer mit einem leichten Gefühl der Unzufriedenheit im Gepäck. Ich bin in 100 Tagen um die Welt geflogen, habe 15 Länder gesehen, bin 38 Mal mit einem Flugzeug abgehoben, habe tolle und weniger tolle Menschen kennengelernt, neue Perspektiven erworben, fantastische Dinge gesehen, viel gelacht, aber auch viel geweint, viel getrunken und viel gegessen und einfach sehr viel erlebt. Aber über allem lag immer ein seltsames Gefühl. Und zwar das Gefühl, dass das alles nicht genug sei. Dass ich das alles nicht intensiv genug erlebe. Dass es nicht reicht. Dass ich nicht reiche. Dass ich das, was ich hier tue, nicht richtig mache. Irgendetwas fühlte sich falsch an. Aber ich hatte keine Ahnung, was genau sich falsch anfühlte.

Als ich am Ende der Reise mit dem Flieger auf Hamburg zusteuerte, sträubte sich alles in mir dagegen. Mein Körper verkrampfte sich richtiggehend als wir der Erde näher kamen und ich wieder in mein wirkliches Leben zurückkehren sollte. Ich konnte dieses Gefühl nicht deuten und schob es später darauf, dass ich mich wohl gegen den neuen Job gesträubt hatte, zu dem ich bereits zu diesem Zeitpunkt ein ungutes Gefühl gehabt hatte. Aber das war es nicht.

Der neue Job hatte sich dann recht schnell in Luft aufgelöst. Als ich auf dem Boden war, hieß es, dass man mich nicht zum 1. Juli nehmen könne, sondern erst zum 1. Oktober. Dann war das Gehalt plötzlich niedriger als es zunächst verhandelt worden war. Dann war der Dienstwagen kleiner. Dann war das Büro plötzlich nicht mehr in Hamburg, sondern in Hannover. Dann war irgendwann der 1. Januar der neue Starttermin. Und dann der 1. März. Und da wurde es mir dann zu bunt und ich ließ die ganze Geschichte platzen und suchte mir eine Alternative.

High Noon in der Werbebranche

Diese Alternative sollte es in sich haben. Ich wurde in einer Werbeagentur in Hamburg angestellt. Als Director New Business. Ich war verantwortlich für das Neugeschäft der Agentur. Ich sollte Teams dabei anleiten, Wettbewerbspräsentationen zu erstellen, die ich dann halten sollte. Das schien ein Job zu sein, der mir gut liegen sollte. Dazu bekam ich ein fürstliches Gehalt und als Dienstwagen einen Audi TT mit 220 PS. Es fühlte sich so an, als wäre ich endlich irgendwo angekommen, wo es für mich laufen würde.

Ich bezog eine Wohnung im Hamburger Schanzenviertel mit einem Tiefgaragen-Stellplatz für meinen Sportflitzer. Ich hatte meinen Schreibtisch direkt am Fenster zur Elbe, so dass ich jeden Tag die großen Container-Schiffe vorbeifahren sehen konnte. Wir verhandelten mit den größten Unternehmen über deren Werbe-Etats und nach einigen Eingewöhnungs-Schwierigkeiten hatten wir auch Erfolg.

Unter meiner Leitung holten wir den größten Etat, den dieses Unternehmen je an Land gezogen hatte. Ein chinesischer Mobilfunk-Riese. Die Vorbereitung auf die Präsentation lief zwar nicht ganz so gut, wie ich mir das erhofft hatte, aber das war mir in diesem Moment egal. Das würde sich angleichen – davon war ich überzeugt. Ich hatte gedacht, dass ich von Experten umgeben sei, die genau wüssten, wie Design, Kampagnenführung und Conversion funktionieren würden und meine Aufgabe wäre lediglich, die Fäden zusammenzuführen und eine großartige Präsentation daraus zu stricken. Die Realität war anders. Ich hatte das Gefühl, keiner hatte irgendeine Ahnung davon, was er da tun würde und jeder stümperte nur so vor sich hin. Es war viel schlimmer als bei meinem früheren Arbeitgeber. Aber jetzt war ich ja in einer Position, in der ich das hinbiegen könnte. Jetzt war ich ja in der Verantwortung. Und ich würde diesen Laden schon auf Trab bringen.

Ich musste vor 30 stummen und grimmig dreinblickenden Chinesen präsentieren. Aber wir kamen gut an. Wir kamen sogar sehr gut an. Die Chinesen waren begeistert von uns, von unseren Ideen und auch von der Art, wie wir sie präsentiert hatten. Darum gaben sie uns den Etat. Am Ende waren sie so begeistert, dass eine eigene Signing Ceremony abgehalten werden sollte, bei der unsere oberste Chefin und deren oberster (Europa-)Chef feierlich den neuen Vertrag unterzeichnen sollten. Zur Feier des Tages sollte ich noch einmal eine Kurzform unserer Präsentation vor diesem erlesenen Publikum darbieten und danach würden wir alle essen gehen. Es war der Höhepunkt meiner Karriere bei diesem Unternehmen.

Ich übergab den Kunden danach an einen Account Director und ich übergab ihm eine Liste mit Punkten, die auf Basis des ausgehandelten Vertrages und der Prioritäten des Kunden strukturell zu beachten wären. Darin war aufgeführt, wann welche Meetings stattzufinden hätten, welche Dokumente man zum Austausch vereinbaren würde, in welcher Form die Abrechnung stattfinden müsste, welche Initialisierungs-Termine durchgeführt werden müssten, welche Ergebnisse dort zu erwarten seien – kurz: er bekam eine Bedienungsanleitung dafür, wie man diesen Kunden vom ersten Tag an zu betreuen hätte. Dabei war er eigentlich der Experte, der diesen Job schon seit Jahren machte und ich war der Neuling. Ich wollte ihm das auch eher als Hilfestellung mitgeben und hoffte darauf, dass er das Ganze mit seiner Expertise noch anreichern würde. Aber ich wollte sichergehen, dass es so wenig Konfliktpotenzial wie möglich geben würde. Denn internationale Geschäfte bieten jede Menge Fallstricke. Da sollte man die einfachen Fallstricke besser gleich vermeiden.

Während also nun das Tagesgeschäft mit den Chinesen los ging, durfte ich mich weiter um neue Aufträge kümmern. Und das bedeutete für mich eine wunderschöne Herausforderung, denn ein großer deutscher Autobauer suchte nach einer neuen Agentur für sein Personalmarketing. Für mich allerdings war es nicht EIN Autobauer, es war DER Autobauer. Ein Unternehmen, in dem nichts dem Zufall überlassen wird. In dem jedes Element bis ins Kleinste definiert ist. Dessen Markenhandbuch aus mehreren Webseiten besteht, auf denen die Markenphilosophie und die einzelnen Elemente bis ins letzte Detail durchdekliniert werden.

Weil ich wusste, wie viel Wert dieser Konzern auf seine Markenführung legt, habe ich direkt zu Beginn unserer Präsentationserarbeitung Wert darauf gelegt, eine Person zu bestimmen, die darauf achten sollte, dass alles, was wir taten, konform mit den unternehmensweiten Vorgaben war. Quasi eine Art Polizist mit der Aufgabe, darauf zu schauen, dass alle Logos am richtigen Platz sind, dass jede Farbe richtig gewählt ist, jeder Schrifttyp den Vorgaben entspricht und einfach alles so aussieht, wie der Kunde sich das wünscht. Das war tatsächlich auch eine Anforderung. Wir sollten die entscheidende Präsentation auf Basis einer Unternehmens-Vorlage erstellen, um zu zeigen, dass wir mit den Vorgaben der Marke umgehen könnten.

Durch die vorangegangene Arbeit für die Chinesen hatte ich das Gefühl erworben, dass die Kollegen um mich herum da oftmals etwas schludriger unterwegs waren als das in meinen Augen gut war. Und auch die Creatives – also die Ideen, mit denen man den Kunden überzeugen wollte – waren qualitativ nicht auf dem Niveau, das ich erwartet hatte. So war es auch bei dieser Präsentation. Da wurde viel abgeliefert, was einfach nicht überzeugend war. Angefüttert mit dem Selbstbewusstsein aus der letzten Präsentation und meinem Wissen über diese Marke, übernahm ich dann mehr und mehr das Ruder. Am Ende drückte ich meine eigene Idee, mein eigenes Leitmotiv und meine eigene Kampagnenführung gegen viele Widerstände durch. Ich pfiff unseren Creative Director ordentlich zusammen, weil er bei der Präsentationserarbeitung eine Farbe verwendet hatte, die im Universum des Kunden nicht existierte. Er sagte, er ließe sich von mir doch nicht für dumm verkaufen. Von mir, der von Design keine Ahnung hätte, ließe er sich doch nicht sagen, welche Farben korrekt seien und welche nicht. Es ging so weit, dass ich die von ihm verwendete Farbe und die Kunden-Farben auf einer eigens dafür angelegten Folie nebeneinander legte und mit Farbwerten versah, um den Unterschied darzustellen. Die Auseinandersetzung wurde erbittert und ging bis auf die Chefetage hoch. Am Ende gab mir unser Geschäftsführer Recht und wir tauschten die Farbe aus. Ich hatte jetzt einen Feind mehr. Ich glaube, ich hatte am Ende der Präsentationsarbeit eine ganze Menge Feinde mehr.

Aber ich hatte Recht. Wir gewannen die Präsentation mit meiner Idee und all der Strenge, die ich angelegt hatte. Der Kunde war begeistert von uns und lobte die Detailgenauigkeit, mit der wir getroffen hätten, wonach sie suchten. Wir setzten uns als damals noch wenig namhafte Agentur gegen einige der wirklich großen Namen durch. Wir hatten acht Mitbewerber und am Ende gewannen wir.

Wie es üblich war, war ich nach der Präsentation raus und der Kunde wurde an einen Account Director übergeben. Drei Monate später kündigte der Kunde den Vertrag. Meine Kollegen hatten zahlreiche Detailfehler gemacht: falsche Assets verwendet, falsche Farben verwendet, den Grundgedanken der Präsentation nicht weiter geführt und auch die Gewinner-Idee nicht weiter entwickelt, sondern einfach etwas Eigenes entworfen, was der Kunde weder verstand noch für gut befand. Kaum war ich also raus aus dem Projekt hatten sie alle durchgedrückt, was sie schon vorher machen wollten. Und damit hatten sie den Kunden in Rekordzeit vergrault. Ich habe später noch einmal mit der Kundin gesprochen. Sie hat mir versichert, dass sie begeistert war von unserem Konzept in der Präsentation, aber von all dem Verständnis und der Fachkompetenz später nichts mehr zu spüren gewesen sei. Sie sagte auch: „Man hat richtig den Moment gespürt, an dem Sie nicht mehr an Bord waren“.

Ich hatte also auch hier Recht. Und ich glaube, ich ließ das meine Kollegen auch spüren. Sie müssen mich gehasst haben.

Die Balance zwischen „Recht haben“ und „Sympathie“ war in meinem Leben schon immer aus dem Gleichgewicht gewesen. Ich war wie versessen darauf, Recht zu haben und stieß die Menschen in meiner Umgebung damit häufig vor den Kopf. Die Zuneigung anderer Menschen hatte bei der Arbeit für mich keinen Platz. Dort gab es für mich immer nur die beste Lösung und ein überwältigend großer Teil in mir dachte, dass das alle um mich herum genauso sehen würden und dass wir alle unsere Sympathien hinter den Erfolg des Unternehmens zurückstellen würden. Darum irrte ich durch meine Arbeitsstationen teilweise wie ein wütender Tiger. Auf der Suche nach der – in meinen Augen einzig richtigen – Lösung griff ich dabei alle anderen um mich herum an. Dass ich das tat, hatte seine Ursachen sehr viel tiefer, als ich gedacht hätte. In mir nämlich wohnte die Überzeugung, dass es im Leben einzig und allein ums Rechthaben ginge. Andere Werte wurden mir nie mitgegeben. So konnte ich auch nicht verstehen, dass meine Kollegen mich nicht dafür feierten, dass ich sie kritisierte. Ich hatte schließlich Recht mit meiner Kritik, dass wir den Kunden aufgrund der Schlechtleistung meiner Kollegen verloren hatten. Ich hatte erwartet, dass meine Kollegen das demütig hinnehmen und mithilfe meiner Kritik weiter an sich arbeiten würden. Sie begannen allerdings verständlicherweise eher damit, mich nicht mehr leiden zu können. Denn es geht eben nicht nur um Recht haben.

Bevor wir den Kunden verloren hatten, stand die Agentur ziemlich unter Strom. Wir mussten die Chinesen bedienen und wir mussten jetzt auch noch den Autobauer bedienen. Wir brauchten Leute an allen Fronten. Für Neugeschäft war überhaupt kein Bedarf mehr da. Darum überlegte man sich, was man sinnvollerweise mit mir anstellen könnte. Und so kam mein Chef auf die Idee, dass man mich als Marketing Manager bei den Chinesen platzieren könnte. Ich würde ja ohnehin gut mit denen klar kommen. Und auf diese Weise könnte ich mich dort umhören und miterleben, wie die unsere Arbeit wahrnehmen und vielleicht eine Brücke bauen.

Was dort tatsächlich meine Aufgaben sein würden, konnte mir keiner so wirklich sagen. Aber man schickte mich einfach dorthin. Es klang ja irgendwie sinnvoll und ich würde da schon irgendwie zurechtkommen. Ich sei ja schlau – das bekäme ich schon hin. Und so lebte ich dann das typische Beraterleben. Montagfrüh oder Sonntagabend in den Flieger nach Düsseldorf und dann bis Donnerstagabend oder Freitagfrüh vor Ort sein, im Hotel leben und Freitag zuhause arbeiten. Ein weiterer Vorteil war: ich war nicht mehr vor Ort in der Agentur und konnte meinen Kollegen entsprechend nicht mehr auf die Nerven gehen.