Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: epubli

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

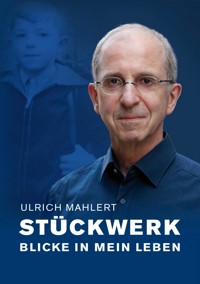

Ulrich Mahlert wuchs im Ruhrgebiet auf. In Freiburg/Breisgau studierte er Klavier, Musikwissenschaft und Germanistik. Er arbeitete u. a. als Klavierdozent an der Musikhochschule Freiburg, als Redakteur beim Südwestfunk Baden-Baden und als Wissenschaftlicher Mitarbeiter für Musikpädagogik an der Universität in Hannover. Von 1984 bis 2016 war er Professor für Musikpädagogik an der Universität der Künste Berlin. Biografisches Schreiben ist für Ulrich Mahlert eine Lebenskunst, die hilft, Leben deutlicher wahrzunehmen, Zusammenhänge zu erkennen und zu spüren, aus welch komplexen Geschehnissen, Strebungen und Einflüssen das gewordene Ich hervorgegangen ist. Erinnern kann Dankbarkeit fördern.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 1142

Veröffentlichungsjahr: 2024

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Warum?

1 Ins Leben kommen (1950-1958)

Wer bin ich?

Eltern. Familie

Erste Erinnerungen. Oma und Opa

Die fremden Großeltern

Erstes Zuhause

Weißer Dampf. Seelen

In der Badewanne. Der Mann von Thyssengas

Opa Ischner

Spiele

Pferdekopf

Musik der Frühe

Musik hören

Musizieren lernen

Krankenhaus

Agterhorn

Urlaube

Schulbeginn

2 Heranwachsen (1958-1969)

Mülheim

Im neuen Haus

Schifflein Sausewind

Volksschule. Prügel. Sankt Martin

Brüder. Barking. Musik

Alltag. Sonntag

Mein Gebet

Musik. Klavier

Antanzenmüssen

Neuer Lehrer

Appassionata. Gescheiterter Wechsel. Kollusion

Marlies. Sexualität

Oma und Opa

Opa trommelt

Omas Küche

Obhut mit Noten

Evangelisch. Katholisch

Gymnasium

Lehrer. Lehren

Fernsehen. NS. Politik

Freunde. Samstagabende

Opa verfällt. Omas letzte Zeit

Ferien

Endzeit

3 Studieren, probieren (1969-1982)

Meine Stadt

Andernorts

Neues Leben. Fernliebe

Erstsemester. Umpolung. Unialltag

Vorbei. Erster Sommer in Freiburg

Klavierstudium. Beziehung auf Abruf.

Lehrerinnen, Lehrer. Tagesläufe

Innere Leiden

Prüfungen. Sinnkrise

Neuausrichtung. Dissertieren. Doktorvater

Chorleitung. Unterrichten. Ein alter Herr

Deutsch-deutsche Begegnung

Freunde

Die Frau fürs Leben

Familienbande

Hochschullehrer

Endlich fertig. Neues bahnt sich an

4 Zwischenstationen (1982-1984)

Dienstantritt

Leiden

Erfolge

Lichtblicke

Mobbing und Abgang

Freiheit

Neue Stelle

Zeitschrift

Es kommt ganz anders

5 Ankommen (1985-1996)

Neu in Berlin

Heimweh. Kultur statt Natur

Sprache. Sprüche

Gerangel

Lehren

Raus aus der Enge

Wende

Familie

Tod

Krise. Psychoanalyse. Paartherapie

Noch eine Therapie

6 Fülle (1996-2016)

Es trifft mich

Viel zu tun

Probleme. Konflikte. Querelen

Vizepräsident

Sachbearbeiterinnen

Gelingen. Erfolge

Andere ehren

Mut zum Klavier

Japan

Zurück ins Glied

Schreiben

Fortbildungen

China

Chez nous

Urlaube

Weihnachten

Gesehenwerden

Erziehung

Schritthalten

Abschiede

7 Seither (2016-2023)

Träume

Oldies

Ein Buch zum Abschied

Altern mit dem Klavier

Bei einem Mörder

Menschenfreundlichkeit

Op

Ausblick

Für Euch, meine Lieben

… aus so krummem Holze, als woraus der Mensch gemacht ist, kann nichts ganz Gerades gezimmert werden.

(Immanuel Kant, Idee zu einer allgemeinen Geschichte in weltbürgerlicher Absicht, 1784. Sechster Satz)

Warum?

Wie jede Freundschaft verlangt auch diejenige mit sich selbst, aufmerksam mit dem Freund umzugehen. Sich ihm zuwenden, ihm zuhören, ihn ausreden lassen, teilnehmen an seinen Anliegen, bei Verständnisschwierigkeiten nachfragen – das ist Freundschaftskunst. Ich will versuchen, sie im Schreiben zu üben.

Aber wie kann das gehen – mir selbst gegenübertreten und mich erkunden? Zwei Subjekte sein, von denen eins das andere zum Objekt macht? Ich bin doch ein und derselbe, kann mich nicht teilen, keine Distanz zu mir einnehmen. Einspruch, sage ich mir. Das machst du doch andauernd. Du denkst über dich nach, du beobachtest, wie du dich verhältst, du steuerst dein Verhalten. Du bist Steuermann und Schiff zugleich. Du steuerst dein Schiff durch die hohe See des Lebens.

Sobald ich mich erinnere und je weiter das Erinnerte zurückliegt, desto fremder erscheine ich mir selbst. So war ich tatsächlich mal? So habe ich ausgesehen? Solche Briefe habe ich geschrieben? Solches verquaste Zeug im Tagebuch notiert? So bin ich mit anderen umgegangen? So bin ich von anderen wahrgenommen worden? Manchmal schüttle ich den Kopf über denjenigen, der mir als früheres Ich entgegentritt. Manchmal bewundere ich ihn.

„Ich ist ein anderer“, wusste Arthur Rimbaud. Auch heute bin ich wohl ein anderer als der, der ich meine zu sein. Zudem bin ich vielleicht für verschiedene Menschen jeweils ein anderer. Viele Iche tummeln sich auf dem Spielfeld mit dem Namen „Ich“. Sie realisieren verschiedene Möglichkeiten eines imaginären Ichs, das idealtypisch und unsichtbar in der Mitte steht. Sie haben sich um dieses Phantom im Zentrum herum gebildet und treiben ihre Spiele mit ihm.

Überwachsene Wege breiten sich vor mir aus: Lebenswege. Der Wildwuchs lockt. Ich will die Landschaft erkunden, Entdeckungen machen, Einsichten gewinnen, mir selbst auf die Schliche kommen, mich einlassen auf die diversen Ichs, die ich im Lauf der vielen Jahre meiner bisherigen Lebenszeit war und bin. Meine Lebenswege hängen zusammen mit denen vieler Menschen und sind eingebunden in fortwährend sich verändernde gesellschaftliche Verhältnisse. All das wartet auf Erkundung. Ich wünsche mir, dass meine Spurensuche den Spürsinn von Lesern anregt.

An vielen Stellen sind die überwachsenen Wege nicht mehr sichtbar. Ich muss mir neue bahnen. Unmöglich, zurückliegendes Leben noch einmal so abzuschreiten, wie es gewesen ist. Die Freilegung des Überwachsenen fördert etwas anderes zutage als die Realität von damals. Die Spurensuche führt zu einem Konstrukt, das aus heutigen Sichtweisen, Mutmaßungen, neugewonnenen Freiheiten und ebenso aus Blockaden hervorgegangen ist.

An Erinnerungen knüpfen sich Gefühle und Gedanken. Erinnerungen werden angereichert oder ausgedünnt, umgemodelt, interpretiert, beleuchtet durch das spätere Leben. Erinnerung formt aus dem Verborgenen Auftauchendes so, dass das Bewusstsein etwas damit anfangen und Gewinn daraus ziehen kann. Erinnern ist eine Lebenskunst. Sie ermöglicht, das Leben deutlicher wahrzunehmen, Zusammenhänge zu erkennen, seinen Reichtum zu ermessen, zu spüren, aus wie vielen komplexen Geschehnissen, Strebungen und Einflüssen das eigene jetzige Ich resultiert. Erinnerung hilft, Dankbarkeit zu empfinden.

Jedes Lebensdetail lässt sich mikroskopisch erkunden. Welche Auswahl aus der unendlichen Menge an Erinnerbarem treffe ich? Ich weiß es nicht vorab. Einzelne Begebenheiten gelangen in das Scheinwerferlicht des Erinnerns, weil sie offenbar für das erinnernde Ich mehr Bedeutung als andere haben. Sie sind „erinnernswert“. Beim Schreiben lösen vorhandene Erinnerungen immer wieder neue, in der Versenkung verschwundene aus. Es kommt zu ungeahnten Entdeckungen.

Weder die bewusste Auswahl von Erlebtem noch die beim Schreiben sich einstellenden Wahrnehmungen bilden ein durchgehendes Kontinuum. Spuren verlieren sich. Erinnerungsbrocken lassen sich zu einem Mosaik zusammenfügen, aber nicht in ein homogenes Gebilde umwandeln. Meine Mühen werden Stückwerk bleiben – nicht anders als das Leben selbst. Ich sehe meine Entwicklung als einen Prozess mit vielen Unklarheiten und offenen Stellen. Sie ergeben sich daraus, dass ich nicht mehr genau weiß, was alles war und wie es war, und ich mitunter Fakt und Deutung nicht wirklich unterscheiden kann. Schreiben ist immer auch deuten.

Mein Leben beginnt in der Zeit der Adenauer-Restauration und verläuft über den „Wirtschaftswunder“-Aufschwung, die Saturiertheit und Vergangenheitsverdrängung der 1960er-Jahre, die aufbegehrende Studentenbewegung, die sozialliberale Ära unter den Kanzlern Willy Brandt und Helmut Schmidt, die sich von ihr absetzende „geistig-moralische“ Wende, die Helmut Kohl als Kanzler vorschwebelte, die tatsächliche „Wende“ der friedlichen Revolution, die schwierige deutsche Wiedervereinigung, aus der ein bis heute verspannt bleibendes Gesamtdeutschland hervorging. Auf der Gegenwart lasten viele beängstigende Probleme, Gefahren, ja Katastrophen: der von Menschen verursachte Klimawandel, die Übervölkerung der Erde, neue Kriege in der Ukraine, im Nahen Osten und anderswo, damit verbunden ungeheure Flüchtlingsströme, die Formierung neuer globaler Machtverhältnisse, das Wiedererstarken des überwunden geglaubten Rechtsextremismus, neuer-alter Antisemitismus, ein verantwortungsloser Populismus in vielen einflussreichen Staaten, die Corona-Pandemie … All das spielt in mein kleines Leben hinein. Es beeinflusst mein Fühlen, Denken und Handeln.

*

In meinen über Jahrzehnte gesammelten Exzerpten finden sich viele Ausführungen zum Stichwort „Erinnerung“. Einige davon wähle ich mir als Leitideen. Die Auswahl bildet einen vielstimmigen, aus verschiedenen Richtungen ertönenden Chor. Ich bringe die Zitate ohne Kommentar und lasse ihren Bedeutungsspielraum offen – für mich und auch für Leserinnen und Leser, die ja durch die Lektüre nicht nur etwas aus meinem Leben erfahren, sondern auch zu Blicken in ihr eigenes Leben angeregt werden sollen.

Die Erinnerung ist nichts Abstraktes […]. Sie ist eine Substanz, eine lange Faser, die sich um die Wirklichkeit wickelt, sie mit Bildern aus fernen Zeiten verknüpft, deren Vibrationen verlängert und ihre Strömung bis in die verästelten Nerven des Körpers weiterleitet. (Jean-Marie Le Clézio)

Nur jenes Erinnern ist fruchtbar, das zugleich erinnert, was noch zu tun ist. (Ernst Bloch)

Es gibt kein Vergangenes, das man zurücksehnen dürfte, es gibt nur ein ewig Neues, das sich aus den erweiterten Elementen des Vergangenen gestaltet, und die echte Sehnsucht muss stets produktiv sein, ein neues Bessres schaffen. (Johann Wolfgang Goethe)

Wenn Sie über 40 sind, müssen Sie noch vorsichtiger sein mit Nostalgie-Effekten. Laut den Forschern Jonathan Koppel und David Rubin ist der sogenannte Reminiszenz Bump ‚eines der robustesten Ergebnisse in der autobiografischen Gedächtnisforschung‘. Er bezeichnet die Tatsache, dass die allermeisten Menschen über 40 mehr Erinnerungen von ihrer Jugend und ihrem frühen Erwachsenenalter haben als für die Zeit danach. Aber, warum ist das so? Eine Vermutung besagt schlicht, dass diese Lebensjahre zwischen 15 und 25 besonders prägend sind. Laut Wissenschaftlern wie Clare Rathbone und ihren Kollegen aus England kann es sein, dass wir uns deshalb deutlich besser an diese Zeit erinnern, weil wir in diesem Alter unsere Identität als Erwachsene entwickelt und etabliert haben. [...] Das bedeutet auch, dass die Affinität für Nostalgie und damit falsche Erinnerungen an die Vergangenheit mit dem Alter zunimmt. Verzerrungen und Verklärungen werden immer wahrscheinlicher. Dabei merken wir meist nicht, wie fehlerhaft unser emotionales Gedächtnis arbeitet und haben deswegen ein übermäßiges Selbstvertrauen in die Zuverlässigkeit unserer Erinnerungen. (Julia Shaw)

[Eric] Kandel ist der Entdecker dieses Proteins, das eine wichtige Funktion beim Erinnern spielt. Dieses Ding, so sagt er, ist die Erklärung dafür, dass das Gedächtnis schwimmt und man sich niemals an eine Sache exakt gleich erinnert. Vielleicht an Zahlenkolonnen, aber eben nicht an Geschichten, an Erlebnisse. Es wird immer etwas anderes draus. [...] Das heißt, dass jede Erinnerung eine Übermalung des Ereignisses ist und je nach Übermalung eben auch viel vergessen wird. (Christoph Schlingensief)

Ich bin Hirnforscher geworden, weil ich mich gefragt habe, was das Wichtigste in der Psychoanalyse ist. Das sind die Erinnerungen. Sie sind der Kitt, der dein Leben zusammenhält. Die Analyse ist der Versuch, auch schmerzhafte Erinnerungen in einer geschützten Umgebung noch einmal zu erleben. (Eric Kandel)

Der Mensch lebt durch Essen seiner Erinnerungen. (HyeonHo Jeon)

Wir achten eine Geschichte, die einmal die unsrige war, viel zu wenig, und doch werden die Zeittropfen, durch die wir schwimmen, erst in der Ferne der Erinnerung zum Regenbogen des Genusses. (Jean Paul)

Die Erinnerung ist das einzige Paradies, aus welchem wir nicht getrieben werden können. Sogar die ersten Eltern waren nicht daraus zu bringen. (Jean Paul)

Ich habe nur kostbare Erinnerungen an mein Elternhaus, denn es gibt für den Menschen keine kostbareren Erinnerungen als die an die frühe Kindheit im Elternhaus, das trifft fast immer zu, selbst wenn in der Familie auch nur ganz wenig Liebe und Eintracht herrschten. Man kann kostbare Erinnerungen auch an das schlimmste Familienleben behalten, wenn die Seele nur die Gabe hat, das Kostbare zu finden. (Fjodor M. Dostojewski)

Ihr sollt wissen, daß es nichts Höheres, Stärkeres und Gesünderes, für das künftige Leben Nützlicheres gibt, als eine schöne Erinnerung, besonders, wenn sie bis in die Kindheit, in das Elternhaus zurückreicht. Es wird zu Ihnen so viel über Erziehung geredet, dabei ist eine solche wunderbare, heilige Erinnerung, die seit der Kindheit bewahrt wird, vielleicht besser als jede Erziehung. Wenn ein Mensch viele solcher Erinnerungen gesammelt und mit ins Leben genommen hat, so ist er schon für sein ganzes Leben gerettet. Sogar, wenn nur eine einzige gute Erinnerung in unserem Herzen bleibt, kann sie irgendwann einmal unsere Rettung sein. (Fjodor M. Dostojewski)

Mit unseren Erinnerungen versuchen wir ein missglücktes Leben zu korrigieren, nur darum erinnern wir uns. Es sind die Erinnerungen, mit denen wir uns gegen Ende des Lebens beruhigen. Es sind diese fatalen Erinnerungen, die es uns schließlich erlauben, Frieden mit uns selbst zu schließen. (Christoph Hein)

Wenn wir ein gewisses Alter überschritten haben, werfen die Seelen des Kindes, das wir gewesen, und die Seelen der Toten, aus denen wir hervorgegangen sind, mit vollen Händen ihre Schätze und ihren bösen Zauber auf uns und verlangen, dass sie zu ihrem Teil an den neuen Gefühlen mitwirken können, die wir empfinden und in denen wir sie, nachdem wir ihr altes Bild ausgelöscht haben, in einer neuen Schöpfung wieder zusammenschmelzen. […] Von einer gewissen Stunde an bleibt uns nichts anderes übrig, als alle unsere Verwandten bei uns zu empfangen, die, von weither gekommen, sich um uns versammeln. (Marcel Proust)

Was letzten Endes die Todesfurcht lindert, ist nicht Hoffnung oder Begierde, sondern Erinnerung und Dankbarkeit. (Hannah Arendt)

1 Ins Leben kommen (1950-1958)

In meinem Geburtsjahr 1950 haben sich die politischen und gesellschaftlichen Verhältnisse in Nachkriegsdeutschland stabilisiert, freilich im Westen anders als im Osten. Der Marshallplan und die Währungsreform 1948 initiieren den wirtschaftlichen Aufschwung in den westlichen Besatzungszonen. 1949 werden die Bundesrepublik und – als Gegenreaktion im sowjetisch besetzten Ostdeutschland – die Deutsche Demokratische Republik gegründet. Schon 1950 beginnt der Wohlstand des westdeutschen „Wirtschaftswunders“, während die Lebensverhältnisse in der DDR prekär bleiben.

In der Aufbauarbeit gewinnen die Deutschen nach und nach ein neues Selbstwertgefühl. Viele erkaufen es mit massiver Verdrängung der im Dritten Reich begangenen Untaten. Sich als von Hitler und seiner Bande Verführte, um eine glückliche Jugend Betrogene zu fühlen, entlastet von der Beschäftigung mit der Frage nach der eigenen Schuld. Täter mutieren zu Opfern, die sich in Selbstmitleid suhlen. Im Schnellverfahren reingewaschen, bilden alte Nazis alsbald wieder dicht geknüpfte Seilschaften. „Wir sind wieder wer“ ist die Devise der Selbstzufriedenen im wachsenden Wohlstand. Wer an die jüngste Vergangenheit erinnert, läuft Gefahr, als Nestbeschmutzer zu gelten oder zumindest ermahnt zu werden, dass man die Vergangenheit nun endlich mal ruhen lassen soll.

Die Bundesrepublik wird Teil des demokratisch konzipierten westlichen Bündnisses, die DDR ein kommunistisch regierter Vasallenstaat des Warschauer Pakts. Die vom christdemokratischen Bundeskanzler Adenauer und dem französischen Staatspräsidenten Charles de Gaulle besiegelte Aussöhnung der Erbfeinde Deutschland und Frankreich schafft die Grundlage für eine europäische Union.

Wer bin ich?

An ihre ersten Lebensjahre können Menschen sich nicht erinnern. Aus Erzählungen von Eltern und anderen, die damals dabei waren, erfährt man in späteren Jahren das eine und andere über sich als Kleinkind. Seltsam: Andere sagen einem, „wie man war“, während man selbst nichts davon weiß. Die Erinnerungsfähigkeit bildet sich erst allmählich, wenn ein in Ansätzen entwickeltes Sprachvermögen vorhanden ist. Ohne dieses verfliegt Erlebtes. Auch muss das Nervensystem eine gewisse Stabilität erreicht haben, um Eindrücke zu behalten. Und nicht zuletzt basieren Erinnerungen auf einem Gefühl der eigenen Identität, sind also gebunden an das Bewusstsein, ein „Ich“ zu sein.

Von meinen Eltern weiß ich, dass ich am 11. Juli 1950 nachts bei einem schweren Gewitter im Evangelischen Krankenhaus in Dinslaken geboren wurde. Verschiedenes kommt mir dazu in den Sinn. Vielleicht hat das Gewitter bei meiner Mutter die Wehen und den Blasensprung befördert; große Druckschwankungen wirken manchmal so. Unwetter mit Blitz und Donner haben auch, wie ich später in einem germanistischen Seminar über mittelhochdeutsche Epen lerne, eine mythologische Dimension: Sie sind Insignien der Geburt bedeutender Persönlichkeiten. Toll! Bin ich also was Besonderes? Auch das Wort Krankenhaus lässt Überlegungen aufkommen: Ist man krank, wenn man auf die Welt kommt? Ist die gebärende Mutter krank? Das Krankenhaus, in dem ich das Licht der Welt erblicke, ist nicht irgendeines, sondern ein evangelisches. Wahrscheinlich leisten dort fromme Schwestern mit Haube ihren Dienst und versorgen meine Mutter und mich mit christlicher Zuwendung. Da denke ich an Paul Gerhardts Verse:

Denn wie von treuen Müttern

in schweren Ungewittern

die Kindlein hier auf Erden

mit Fleiß bewahret werden,

also und auch nicht minder

lässt Gott uns, seine Kinder,

wenn Not und Trübsal blitzen,

in seinem Schoße sitzen.

Eine schöne Vorstellung: Meine Mutter behütet mich – und beide werden wir von den uns bemutternden Schwestern des Krankenhauses beschützt. Paul Gerhardts Verse sind ein persönlicher Zuspruch. Wenn ich sie in Gottesdiensten singe, fällt mir manchmal die Gewitternacht meiner Geburt ein. In der Sphäre des Gottesdienstes, die die Alltagszeit aufhebt, verheißen mir die Verse, dass mein Leben „mit Fleiß bewahret“ wird.

Ich bin unter sehr günstigen Umständen groß geworden und habe auf meinem Lebensweg viele Male großes Glück gehabt. „Not“ hat nie geblitzt, wohl manchmal „Trübsal“. Die bleibt wohl in keinem Leben aus.

Als ich geboren wurde, war mein Vater 34 Jahre alt, meine Mutter wurde es wenige Tage später. Sie waren also etwa gleich alt wie ich, als mein Sohn Julian zur Welt kam, und wie er, als sein Sohn Leon, mein Enkel und Urenkel meiner Eltern, ankam. Vier Generationen der eigenen Familie zusammenzudenken weitet den Blick über die Zeitläufte und regt zu Gedankenspielen an. Meine alten, längst verstorbenen Eltern – ich erzähle von ihnen als mittlerweile selbst alter, über siebzigjähriger Mann; ich versuche, sie mir als Kinder vorzustellen, meinen Vater etwa als ein so kleines Kind, wie Leon es jetzt ist; dann lasse ich sie auf der imaginierten Lebensbühne als Paar in dem Alter erscheinen, in dem sich jetzt mein Sohn Julian und seine Frau Natalie befinden und komme auf die Idee, ihr damaliges altersspezifisches Lebensgefühl mit dem gegenwärtigen von Julian und Natalie zu vergleichen. Ich erinnere mich, wie meine Mutter sich über den kleinen Julian freute, wie schön sie mit ihm spielte und stelle mir vor, wie sie es nun wohl mit Leon tun würde. In Julian mit seinem Sohn sehe ich manchmal mich selbst mit Julian als kleinem Kind.

Eine andere Überlegung: Mein Vater hatte zwei Schwestern, meine Mutter einen Bruder. Wie war das Verhältnis der Geschwister untereinander? Wie verhielt es sich zu demjenigen zwischen mir und meinen beiden Brüdern Uwe und Arno oder zu dem meiner Kinder Julian und Clara?

Vor allem frage ich mich: Welche Facetten meiner Mentalität, meines Fühlens, Denkens und Handelns habe ich im Umgang mit meinen Eltern entwickelt oder gar von ihnen übernommen? Welche von den vielen Einflüssen ihrer aktiven und passiven, beiläufig und ohne Absicht geschehenden Erziehung sind mir zur zweiten Natur geworden? Wovon habe ich mich – erfolgreich oder vergeblich – abzusetzen versucht? Wie hat sich die elterliche Wirkungsmacht weiterhin ausgewirkt – im Umgang mit meiner Frau Friederike, unseren Kindern, in meiner beruflichen Arbeit, in der Betreuung von Studierenden, in meiner Lebensgestaltung? Welche Kraft- und Glückspotentiale, welche Schwierigkeiten und Unleidlichkeiten sind mir von ihnen zuteilgeworden? Wie wird sich das, was ich davon auf andere abgestrahlt habe, in deren Selbstgefühl und ihrem Verhalten anderen Menschen gegenüber regen? Welche Wirkungskräfte meiner Eltern werden sich in Leon entfalten? Er selbst wird nichts davon wissen, denn er kann seine Urgroßeltern nicht kennenlernen. Vielleicht wird sein Vater Julian hier und da ein Muster bemerken, das ihn an etwas erinnert, was er als Kind bei seinen Großeltern oder in meinen Erzählungen von ihnen mitbekommen hat.

Fast alle diese Überlegungen sind spekulativ. Aber dass solche Fragen entstehen, ist nicht sinnlos. Wir können uns besinnen auf den geheimnisvollen, verborgenen Tanz, den Menschen verschiedener Generationen insgeheim in jedem Lebensmoment, in jeder Gefühlsregung und im Handeln eines Einzelnen ausführen. Über Generationen hinweg sind die Mitglieder einer Familie verbunden. Die Toten sind nicht tot. Nicht nur in unserer Erinnerung leben sie weiter, sondern in all unserem alltäglichen Sinnen und Trachten, Träumen und Tun. Unbemerkt sind sie anwesend, regen sich in uns. Wir haben Grund, uns auf sie zu besinnen und im Gedenken, in Gedanken gut mit ihnen umzugehen. Das kommt uns und denen, die auf uns folgen, zugute.

Eltern. Familie

Meine Eltern, Karl und Gertrud Mahlert, waren soziale Aufsteiger. Beide wuchsen in kleinbürgerlichen Verhältnissen in Duisburg-Meiderich auf. Bereits mit 16 Jahren lernten sie sich kennen, verliebten sich bald und trafen sich häufig, was leicht möglich war, da sie nahe beieinander wohnten. Der umsichtige Vater meines Vaters hatte Bedenken gegen die enger werdende Beziehung. Er drängte seinen Sohn, das Verhältnis zu lösen, da dessen berufliche Zukunft völlig ungesichert sei. Wahrscheinlich müsse Geld für sein Studium aufgenommen werden; er selbst könne es nicht finanzieren. Mein Vater könne den Kredit besser zurückzahlen, wenn er eines Tages eine reichere Frau als seine Freundin Gertrud heiraten würde. Die beiden Liebenden aber ließen sich nicht auseinanderbringen. Am 11. November 1934 verlobten sie sich heimlich. Zur offiziellen Verlobung kam es erst 1940, im zweiten Kriegsjahr; geheiratet wurde im Herbst 1941. Hitler und seine Getreuen hatten Deutschland fest im Griff. Sie ermöglichten Angenehmes: das Gefühl „wir sind wieder wer“, den wirtschaftlichen Aufschwung (der allerdings mit Unterdrückung, brutaler Verfolgung widerspenstiger Zeitgenossen und Wiederaufrüstung einherging); die Stabilisierung der Lebensverhältnisse derer, die nicht zu den Gegnern oder Ausgegrenzten gehörten; die mit Verdrängungen von irritierenden Vorgängen im alltäglichen Leben erkaufte Genugtuung, zur „Volksgemeinschaft“ zu gehören. Auch meine Eltern schwammen mit im staatshörigen Mainstream. Als Jugendliche nationalsozialistisch infiltriert, in kaisertreuen Elternhäusern aufgewachsen, ließen sie sich von den propagandistisch aufgeblasenen Erfolgen begeistern und kannten keinen Widerstandsgeist gegen die Nazidiktatur.

Mein Vater, im frommen Meiderich sozialisiert, wo die evangelischen Pfarrer viel galten, hatte als Abiturient den Plan gefasst, Theologie zu studieren, ließ aber nach einem Semester in Bonn davon ab. Er wechselte in die Wirtschaftsbranche und absolvierte eine zweijährige kaufmännische Lehre bei der Duisburger Kupferhütte. 1937 wurde er zum Reichsarbeitsdienst und im April 1938 zur Wehrmacht eingezogen. Militärisch ausgebildet im Luftnachrichtenwesen, gelangte er im Februar 1943 als Major zum Luftnachrichtenregiment 256 nach Kirkenes in Nordnorwegen, von wo er, von kurzen Heimaturlauben unterbrochen, erst im November 1945 nach Deutschland zurückkehrte.

In seinem Lebensrückblick schreibt er, dass er in Kirkenes mit seiner Einheit „an einer ruhigen Front lag und keinen Feind zu sehen bekam“. Ich stutze. Tatsächlich wurde Kirkenes in jenen Jahren fortwährend von der sowjetischen Luftwaffe angegriffen; es war die am meisten bombardierte Stadt Norwegens. Warum erweckte mein Vater den Eindruck eines harmlosen Lebens in Nordnorwegen? Auch dass er so wenig über diese Zeit schrieb, wirkt seltsam. Da ich gern mehr wissen würde, habe ich mich im Bundesarchiv nach Unterlagen über seine Einheit in Kirkenes erkundigt. Ich konnte nichts Näheres in Erfahrung bringen. Bei meinem Rechercheversuch spürte ich einen inneren Konflikt: Habe ich nicht allen Grund, meinem Vater, den ich stets als integer und selbstkritisch erlebte, zu glauben, was er geschrieben hat? Andererseits: Wie kommt diese merkwürdige Leerstelle in seiner Lebensbeschreibung zustande? Und: Warum will ich überhaupt wissen, was er als Soldat in Norwegen gemacht hat? Wenn nicht nur Harmloses zutage träte, wie würde ich ihn dann rückwirkend sehen? Würde es meine Wertschätzung, ja Verehrung beeinträchtigen oder gar zerstören? Würde ich ihn vielleicht besser verstehen? Vielleicht hat auch er wie so viele seiner Generation nicht anders gekonnt, als traumatische Kriegshandlungen zu verdrängen?

Seine damalige Sympathie mit dem Nationalsozialismus leugnete mein Vater auch in späteren Jahren nicht. Er sah und verabscheute die von Deutschen begangenen Verbrechen, fühlte sich aber ohne Schuld, da er damals ganz und gar nichts davon erfahren habe. Sich und seine Generation betrachtete er als Verführte, die um ihre besten Jahre gebracht worden waren. Er kam am 30. März 1934 zunächst in die Hitlerjugend, wurde, wie er schrieb, am 9. November des gleichen Jahres „in die SA überwiesen“ und trat gleichzeitig in die NSDAP ein. Die Nazi-Ideologie hatte er als Halbwüchsiger verinnerlicht.

Auch in seine Gedanken über die Erziehung seines kleinen Söhnchens Uwe, der im Oktober 1943 geboren wurde, reichte das Nazitum hinein. So schrieb er in einem von ihm in seinen Lebenserinnerungen zitierten Brief an seine Frau vom 19. März 1944 aus Norwegen:

Ich kann nicht ein Kind das Judentum hassen lehren und auf der anderen Seite die Schweinereien der Vorfahren dieses Volkes als höchsten Ausdruck der Religion hinstellen. Der kommende Religionsunterricht wird das sittlich Hohe des Christentums in den Vordergrund rücken. Ich fühle es in unserer Liebe immer wieder, daß es über dem Alltäglichen etwas Höheres gibt. Dieses Höhere muß uns als empfindende[n], reine[n] Menschen heilig sein. Dazu wollen wir Uwe erziehen.

„… ein Kind das Judentum hassen lehren …“ Wie kann der aufgeklärte, intelligente, integre Mann, als den ich meinen Vater kenne, im hohen Alter von 79 Jahren in seinen Lebenserinnerungen diese Formulierung kommentarlos zitieren? Entsetzen, Scham, Fassungslosigkeit müssten ihn gepackt haben, als er seinen damaligen Brief las. Ich finde nichts davon. Uwe, den er damals Judenhass lehren wollte, ist evangelischer Pfarrer geworden. Er hat später mit seinem Vater über dessen Neigung debattiert, die christliche Botschaft auf ethische Postulate zu reduzieren. Ich habe in den Jahren ab 1968 mit meinen Eltern über ihr Leben im Dritten Reich, ihre damaligen Einstellungen und ihre gegenwärtigen Sichtweisen auf diese Zeit mehrfach gesprochen und gestritten. Davon später.

Während mein Vater seinen Militärdienst leistete, erhielt meine Mutter eine Ausbildung als Luftnachrichtenhelferin und arbeitete zeitweise auf dem Fliegerhorst in Köln. Meist wohnte sie bei ihren Eltern in Meiderich, wo mehrfach schwere Fliegerangriffe der Alliierten niedergingen. Mit ihrem kleinen Sohn Uwe, den sie im Oktober 1943 geboren hatte, gelang es ihr, vor dem Bombenterror aus dem Ruhrgebiet zu fliehen. Sie gelangte auf einen Gutshof im thüringischen Thalebra bei Sondershausen, wo sie im Haushalt arbeitete und unter mancherlei glücklichen Umständen sich und ihren Sohn unbeschadet durchbrachte. Im Sommer 1945 übergab die russische Armee das von ihr besetzte Thüringen an die Amerikaner. Nach seiner Rückkehr aus Norwegen im Herbst 1945 holte mein Vater seine Frau mit ihrem kleinen Kind von Thalebra zurück ins Ruhrgebiet. In Dinslaken, meinem Geburtsort, kamen sie dann für die nächsten Jahre bei Verwandten unter.

Anders als mein Vater hatte meine Mutter keinen höheren Schulabschluss. Ein Studium kam für eine junge Frau im kleinbürgerlichen Meiderich nicht in Frage. Als mein Vater ab 1950 Karriere machte und mit seiner Frau zunehmend in „besseren Kreisen“ verkehrte, fühlte meine Mutter sich ziemlich unsicher und zunächst auch unwohl. Sie musste sich die Etikette-Regeln des gehobenen Nachkriegsbürgertums mühsam erarbeiten. Das tat sie mit viel Energie, so dass sie sich bald sicher und selbstbewusst, wenn auch nicht ohne Anstrengung, auf dem für sie neuen gesellschaftlichen Parkett zu bewegen verstand.

Die Nachkriegsjahre mit den beiden kleinen Kindern waren für meine Eltern und Großeltern sehr hart. Mit Sparsamkeit, Disziplin, auch mit Schläue und Glück (etwa beim „Organisieren“ von Kartoffeln, Rüben und Brennholz) schlugen sie sich tapfer durch. Mein Vater brach öfters abends auf, um im Dunkeln draußen auf den Feldern ein paar Grundnahrungsmittel aufzutreiben. Wenn er loszog, sagte er: „Kinder betet, euer Vater geht stehlen.“ Trotz der Notlage absolvierte er in den ersten Jahren nach Kriegsende in Köln, wohin er regelmäßig von Dinslaken pendelte, ein Studium der Betriebswirtschaft. 1949 wurde er promoviert. Danach begann seine höchst erfolgreiche Berufskarriere.

Meine beiden Brüder wurden in weniger glücklichen Verhältnissen als ich geboren. Uwe kam 1943, in schlimmer Kriegszeit, zur Welt, Arno 1947, einem Jahr mit schweren Lebensbedingungen im zerstörten Deutschland: zerbombte Häuser, Mangel an Lebensmitteln und Brennstoff, Wohnungsnot, durch Kriegshandlungen dezimierte Familien, verwundete Kriegsheimkehrer, Ströme von Flüchtlingen aus ehemals deutschen Gebieten … Als ich 1950 geboren wurde, war das Schlimmste überstanden.

Erste Erinnerungen. Oma und Opa

Das Dunkel der allerersten Jahre hellt sich langsam auf, schemenhaft treten früheste Erinnerungen hervor.

1953 fahren meine Eltern mit ihren älteren beiden Söhnen zum Sommerurlaub in den Bayerischen Wald. Ich sehe, wie sie in unser Auto steigen. Vorher haben sie mir gesagt, sie müssten zum Zahnarzt. Ich weiß nicht, ob ich damals bereits bei einem Zahnarzt war, aber ich verstehe, was sie mir sagen wollen: Zahnarzt ist nicht schön, tut weh, wir müssen da leider hin, du aber nicht, du hast es gut, du kannst friedlich bei Oma und Opa bleiben. Der Wagen fährt davon, aber er kommt nicht so bald zurück. Abends sitze ich bei Oma und Opa. Es gibt Brot mit Leberwurst. Das Brot, das meine Oma gekauft hat, heißt „Feinbrot“. Ich verstehe „Feindbrot“. Das Wort „Feind“ kenne ich schon, wahrscheinlich aus einem Märchen der Gebrüder Grimm. Dieses Brot also wird von Feinden gegessen, stelle ich mir vor und verbinde mit dem angenehm säuerlichen Geschmack der Brotscheiben fasziniert die Vorstellung von „Feind“. Oma schmiert mir eine Brotscheibe mit Butter und Leberwurst (sie sagt „Lebenswurst“). Die dunklen Rinden schneidet sie ab, damit ich das Brot leichter kauen kann. Die geschmierte Scheibe zerteilt sie in kleine mundgerechte Stücke. Das Feindbrot ist jetzt tatsächlich auch ein Feinbrot. Ich mümmle die Stücke mit Behagen, aber ich sehne mich immer nach Mama und Papa. Sie wollten doch nur kurz fort und würden ganz bald zurückkommen, haben sie mir versprochen. Behutsam erklärt mir Oma, dass sie wohl doch länger bleiben; sie und Opa würden mich in nächster Zeit hier oben versorgen. Ich mag Oma und Opa und bin gern bei ihnen, aber ich fühle mich betrogen. Mama und Papa und auch meine Brüder haben mich angelogen. Es macht ihnen nichts aus, ohne mich zu sein. Ob die im späteren Leben häufige Angst, wehrlos getäuscht und verlassen zu werden, in dieser Szene wurzelt? Die im Trennungsschmerz liegende Liebe zu meinen Eltern beißt sich mit der Kränkung, dass sie meine Gutgläubigkeit ausgenutzt haben. Ich spüre Unsicherheit und Zweifel, ob ich mich in Zukunft auf sie verlassen kann oder damit rechnen muss, dass sie mich wieder hintergehen.

Die Zeit mit Oma und Opa verläuft gut, wenn auch die Traurigkeit in mir bleibt. Nach zwei Wochen kommen meine Eltern und meine Brüder aus dem Urlaub zurück. Mehrfach erzählen sie später davon, dass ich, als sie mit dem Auto vorfuhren, friedlich mit einem kleinen Besen auf der Straße Laub zusammengefegt hätte. Ich bin glücklich, sie wiederzuhaben, aber auch gekränkt. „Ihr wart aber lange beim Zahnarzt“, sage ich kleinlaut. Sie lachen, was mich wieder verletzt. Der Satz ist ein Versuch, meine innere Gemengelage von Freude, Wut und Kränkung auszudrücken. Ein Segen, dass Oma und Opa sich um mich gekümmert haben. Auf sie ist Verlass.

Oma und Opa (im Ruhrgebiet gesprochen: „Omma und Oppa“) sind die Eltern meiner Mutter. Opa wurde 1878 geboren, Oma 1882. Opa starb 1967, Oma 1969. Seit meiner Geburt bis zu ihrem Tod lebe ich mit ihnen zusammen. Bei den schweren Bombenangriffen auf Meiderich, wo sie herstammen und zu Hause waren, wurde ihr Wohnhaus in der Waterloostraße völlig zerstört. Zeitweilig kamen sie bei den Eltern meines Vaters unter, wenige Häuserblocks entfernt. Später, als mein Vater ordentlich verdiente, wohnten sie in unseren Wohnungen in Duisburg-Beek, Duisburg-Hamborn und schließlich, seit 1958, in unserem großen Haus auf dem Kahlenberg in Mülheim an der Ruhr. Der gewachsene Wohlstand meiner Eltern ermöglichte, dass sie dort eine eigene kleine Wohnung für sich hatten.

Anfangs ist Oma gar nicht gut auf mich zu sprechen. Anfang 1950 weiht meine Mutter sie ein, dass sie noch einmal schwanger geworden sei. Oma reagiert unwirsch. Jetzt, nach den harten Nachkriegsjahren, gehe es ihnen endlich wieder besser, und nun das! Sie wird drastisch: „Watt hewwe wei gez? Scheiß!“ Das ist ihre erste Äußerung über mich.

Viele Jahre später, 2002, als ich zweiundfünfzig bin, blinkt diese kleine Begebenheit, von der mir meine Mutter erzählt hat, bei mir auf. Auslöser ist eine von mir ausführlich im Tagebuch notierte Therapiestunde von Friederike bei ihrem langjährigen Psychoanalytiker. Einige Jahre nach Beendigung ihrer Analyse hat sie noch ein paar Stunden mit ihm vereinbart. Zwischen uns kriselt es und sie hofft, dass Herr Schneider ihr und mir helfen kann. Für eine der Stunden hat der kluge und erfahrene Mann uns beiden eine Aufgabe gestellt: Jeder von uns soll Antworten auf einige von ihm formulierte Fragen aufschreiben. Zwei davon lauten: „Was möchte ich gern vom anderen? Was möchte aus meiner Sicht der bzw. die andere von mir?“ Ich erweitere die Aufgabe um einen Wunsch an mich selbst und schreibe: „Ich möchte lernen, Muße als mir von Gott geschenkten Teil des Lebens zu sehen, statt mich nur durch Arbeit zu rechtfertigen; ich möchte spüren, dass Muße etwas Gottgefälliges ist.“ In der nächsten Therapiesitzung liest Friederike Herrn Schneider diese Antwort vor. Als wir am Abend darüber sprechen, sagt sie mir, Herr Schneider habe besonders bei dem Wort „Gottgefälliges“ aufgemerkt und dann gesagt: Er sei sicher, dass bei mir in der analen Phase etwas schiefgelaufen sei. Ich sei vermutlich zeitweise mit übermäßigen Reinlichkeitsforderungen traktiert worden, das könne kaum anders sein. Dadurch sei eine massive Zwanghaftigkeit entstanden, ein ständiges neurotisches Schuldbewusstsein und eine Not des Sich-Rechtfertigenmüssens. Zwanghafte Strukturen seien am schwersten aufzulösen, zumal die Betroffenen eine Auflösung meist gar nicht wollten. All dies führte er Friederike deutlich vor Augen und sagte ihr: „Sie müssen das sehen lernen und sollten von ihrem Mann nicht etwas erwarten, was er nicht leisten kann.“ Für Herrn Schneider scheint also der in meinem Wunsch an mich selbst enthaltene Befund so gewichtig, dass er mich mit meiner psychischen Struktur vor Friederikes Forderungen und Erwartungen an mich in Schutz nimmt. Es tut mir gut, als ich das höre. Für mich ist die Zeit der frühen Kindheit, auf die er Bezug nimmt, natürlich eine Terra incognita. Ich weiß nichts von der Art meiner Reinlichkeitserziehung. Aber Omas damalige Unmutsäußerung gibt mir zu denken: „Watt hewwe wei gez? Scheiß!“

Kurz nach der Therapiestunde bin ich zu Besuch bei meinem Vater in Bremen. Auf dem Friedhof, beim Gang zum Grab meiner Mutter, spreche ich ihn auf Omas damalige Reaktion an. Er erinnert sich daran und sagt dann: „Oma sah wohl viel neue Drecksarbeit auf sich zukommen.“ Ob meine Mutter sich damals bemühte, schnell für das Sauberwerden ihres dritten Kindes zu sorgen? Hat Oma das verstärkt mitbesorgt? Wie auch immer, Omas Vorbehalt gegen mich ändert sich bald. Sie hat mich bis zum Ende ihrer Tage gern – und ich sie. Sie freut sich, wenn ich mit ihr Witze mache und sagt dann kopfschüttelnd: „Jung, wat bis dou förn Hannefatzken.“

Wenn es drauf ankommt, nehmen Oma und Opa mich vor meinen Brüdern in Schutz. Den Silvesterabend 1953 verbringen wir ohne meine Eltern, die anderswo feiern, bei Oma und Opa in ihrer kleinen Dachwohnung neben unserem Dreierschlafzimmer. Im behaglichen Wohnzimmer hören wir aus dem kleinen Radioapparat ein Wunschkonzert. Besonders freuen wir uns an Mozarts Kleiner Nachtmusik. Leider habe ich, wohl durch die Aufregung an dem besonderen Abend, meine von meiner Mutter gestrickte, unangenehm kratzige wollene Unterhose vollgepinkelt. Oma und Opa finden das nicht schlimm. Sie wischen ein bisschen mit einem feuchten Küchenlappen über die eingenässte Hose und legen das gute Stück zum Trocknen auf den heißen Heizungskörper. Allgemach beginnt die Hose zu dünsten. Es riecht nach Urin. Meine Brüder schnuppern, rümpfen angeekelt die Nase und beschweren sich. Oma und Opa sollen die Hose fortlegen, es sei nicht zum Aushalten. Die beiden wiegeln ab. „Dat ös nich schlimm“, sagt Opa. Meine Brüder sollen sich gefälligst nicht so anstellen. Die aber meckern weiter und rufen: „Baah, das stinkt!“ Schließlich platzt meinem fast immer gleichmütigen, geduldigen und friedlichen Opa der Kragen. „Schluss getz!“, ruft er. Sein Versuch, Uwe zu packen, misslingt. Uwe türmt und rennt um den Tisch. So schnell wie er kann der alte Mann nicht laufen. Wütend herrscht er ihn an: „Wat hes dou früher gemach? Höpken an Höpken in dä Husgang gelech – jo, dat het gestonke!“ Das sitzt. Jetzt ist Schluss mit dem Gemecker. Meine Unterhose bleibt auf der Heizung liegen, bis sie trocken ist. Den Satz von Opa vergessen wir nie. Öfters ziehen wir Uwe in späteren Jahren damit auf, wie er als kleines Kind Geschäfte im Hausflur verrichtet und „Höpken an Höpken“ im Hausgang zurückgelassen hat.

Die fremden Großeltern

Meinen Großvater väterlicherseits kenne ich nur aus Erzählungen. Er starb bei einem amerikanischen Artillerieangriff kurz vor Kriegsende im Keller seines Wohnhauses in Meiderich. Er habe nicht viel vom Leben gehabt, hat mein Vater öfters gesagt und auch in seinen Lebenserinnerungen geschrieben. Hart musste er arbeiten, um seine Familie durchzubringen. Seine Kinder, mein Vater und seine beiden Schwestern, sollten es besser haben als er. Seine oft von Traurigkeit heimgesuchte Frau Maria hat er treu umsorgt, bekam aber nur wenig Wärme von ihr. An sie habe ich nur wenige Erinnerungen. Sie starb, als ich sechs Jahre alt war. Immer tiefer versank sie in Depressionen, so dass meine Eltern sie schließlich nach Kaiserswerth in eine Heilanstalt brachten. Wenn ich an sie denke, sehe ich sie in der Küche unserer Wohnung in der Holtener Straße in Duisburg-Neumühl auf einem Schemel an der Wand sitzen. Den Kopf nach vorn gebeugt, die Hände unbewegt im Schoß liegend, schweigt sie verschlossen vor sich hin. „Sie grübelt“, sagen meine Eltern. In ihrer Gegenwart fühle ich mich beklommen. Manchmal, wenn sie bei uns zu Besuch ist, fragt sie mich, wie ich heiße. Ich weiß nicht, was das soll, sie kennt doch meinen Namen. Verlegen antworte ich: „Sag ich nicht!“ (Meine Eltern machen mir später öfters vor, wie ich das ausgesprochen habe – leise, abgehackt, verbockt, verweigernd.) Oma Mahlert findet das ungehörig und sagt meinen Eltern, dass sie mir solche Ungezogenheit nicht durchgehen lassen dürfen und mich dafür verhauen sollen, was sie gottseidank nicht tun. Ein bisschen fürchte ich mich vor ihr. Ich bekomme keinen Kontakt zu ihr.

Als sie gestorben ist, nehmen meine Eltern mich mit in die Friedhofskapelle, wo sie im offenen Sarg liegt. Zum ersten Mal in meinem Leben sehe ich einen toten Menschen. Oma Mahlert sieht unheimlich aus. Sie ist ganz da, aber verwandelt. Das Gesicht starr, maskenhaft, ernst, fremd im Ausdruck, unbegreiflich regungslos, weißlich-wächsern. Kurz berühre ich einen ihrer gefalteten Finger, die aus dem schneeweißen Totenhemd hervortreten. Es entsetzt mich, wie kalt er ist. Unheimlich war sie mir auch früher. Jetzt, im Sarg, graut mir vor ihr.

Erstes Zuhause

Seit 1952 wohnt unsere Familie in Duisburg-Neumühl in der Holtener Straße 94 im Parterre eines stattlichen, im Krieg unzerstört gebliebenen großbürgerlichen Hauses. Heute ist von ihm und der damaligen Umgebung nichts mehr vorhanden. Im Zuge von städtischen Baumaßnahmen und brutaler Neuführung von Straßen blieb kein Stein auf dem anderen. Die Kriegsbombardierungen haben viel zerstört; die Abrissbirnen der sechziger und siebziger Jahre noch mehr.

Über uns wohnen Knäbles, eine aus Schwaben stammende Familie. Frau Knäble ist wie meine Mutter Hausfrau. Beide verstehen sich gut und unterhalten sich gern von „von Frau zu Frau“. Herr Knäble ähnelt dem von Wolf Schmidt gespielten Vater Hesselbach in der einige Jahre später im Fernsehen laufenden Familienserie Firma Hesselbach. Mit den beiden Söhnen der Knäbles spielen meine Brüder und ich manchmal im Garten. Meine Eltern mögen die Knäbles. Allerdings lässt mein Vater durchblicken, dass er von Herrn Knäbles beruflichen Fähigkeiten nicht allzu viel hält. Beide arbeiten bei den Thyssenschen Gas- und Wasserwerken. Mein Vater erhält 1953 seine Prokura. Das ist ihm nicht genug. Mit seinem Ehrgeiz und Fleiß bringt er es bald zum Geschäftsführer. Herr Knäble dagegen verharrt als Prokurist auf der niederen Karrieresprosse. Mein Vater belächelt ihn deswegen.

Das größte Zimmer der Wohnung wird „Herrenzimmer“ genannt. (In dem Haus, das wir 1958 in Mülheim/Ruhr beziehen werden, gibt es dann ein „Damenzimmer“. Ein „Herrenzimmer“ ist dort nicht vorhanden, jedenfalls führt keiner der Räume diesen Namen. Vielleicht klingt „Herrenzimmer“ inzwischen allzu patriarchalisch?) Im Herrenzimmer wird getrunken und geraucht, wenn meine Eltern Gäste haben. Einige Zigarrenkisten mit nobel duftendem Inhalt liegen auf einem Tischchen. Nach einem Abend mit rauchenden Gästen hängt der Geruch von abgestandenem Zigarrenqualm noch am Morgen im Herrenzimmer. Ich mag diesen Geruch. Er ist das Überbleibsel der feuchtfröhlichen Stimmung, die ich am Abend vorher mitbekommen habe, als ich im Schlafanzug auf dem Flur an einer der zwei geschlossenen Türen lauschte, hinter denen das Herrenzimmer liegt. Ganz selten raucht mein Vater eine Zigarette, mit Gästen oder auch mal allein an Sonntagnachmittagen. Eine Weile experimentiert er, ob das damals dem Rauchen eigene Flair von gesellschaftlicher Gewandtheit und Weltläufigkeit vielleicht etwas für ihn sein könnte. Aber er findet keinen Spaß daran. Rauchen passt nicht zu seiner disziplinierten, auf Effizienz ausgerichteten Mentalität.

Zu unserer großen Wohnung im Parterre gehören einige Zimmer im Dachgeschoss. Dort wohnen Oma und Opa. Am Ende des Flurs liegt das Schlafzimmer, das ich mit meinen Brüdern teile. Anfangs muss ich unten schlafen und früher als meine Brüder ins Bett gehen. Ich habe Angst im Dunklen und fürchte mich vor einem pfeifenden Geräusch in der Wand. Also renne ich zu meinen Eltern. „Der Fiff!“ (im Ruhrgebiet wird das P vor dem F weggelassen) rufe ich. Das ist die Heizung, sagen meine Eltern, die sirrt ein bisschen.

Aus Furcht vor dem Treiben in der Wand mag ich nachts nicht allein sein und bekomme ein Bett oben im Schlafzimmer meiner Brüder. Da ich X-Beine habe, hat ein brachialer Orthopäde verordnet, dass nachts an meinen Unterschenkeln Gewichte befestigt werden, die ein Geradewachsen der Beine bewirken sollen. Die flaschenartigen Dinger baumeln draußen am Bettrand. Sie tun weh und hindern mich am Schlafen. Manchmal schleicht Oma oder Opa spätabends an mein Bett und befreit mich von den Martergeräten. Mama und Papa dürfen davon nichts wissen. Meine Brüder beobachten die Aktion im Halbschlaf. Ich hoffe, dass sie nicht petzen. Oma und Opa halten nichts von der therapeutischen Malträtierung. Sie finden es wichtiger, dass ich nicht so leide und vertrauen darauf, dass sich das mit den X-Beinen von selbst regelt – was dann später auch geschieht. Übrigens habe ich mit den Flaschenzügen an den Beinen noch Glück. Ein anderer Arzt, den meine Eltern vor dem Gewichtstherapeuten konsultierten, empfahl, mir die Beine zu brechen und diese dann in der gewünschten Form zusammenzumontieren.

Oma und Opa tun mir immer gut. Öfters habe ich Beinschmerzen, vielleicht von den Flaschenzügen, vielleicht auch, wie sie meinen, weil ich wachse. Wenn ich nicht schlafen kann, schleiche in ihr Schlafzimmer. Oma gibt mir ein paar „Goldtropfen“, die sie als probates Hausmittel immer bereit hat und gegen ihre gelegentlichen Herzbeschwerden einnimmt. Bei mir wirken die Goldtropfen auch gegen die Beinschmerzen. Vor allem aber komme ich zur Ruhe, weil ich im großen Ehebett zwischen Oma und Opa schlafen darf. Die Ritze zwischen den beiden Matratzen ist ein bisschen unbequem, aber die Nähe der beiden, ihre friedlichen Atem- und Schnarchgeräusche lassen mich mit einem Gefühl von Geborgenheit im Nu einschlummern.

Wenn meine Brüder und ich abends im Bett liegen, erzählt Arno, der mittlere von uns dreien, Geschichten vom Malermeister Kalkenkalk. Arno hat diese Figur erfunden. Wir wissen nicht, wie er darauf gekommen ist. Vielleicht durch einen der Maler, die manchmal bei uns im Haus werkeln? Sie sind bei der Firma Thyssengas angestellt, in der mein Vater arbeitet. Die Wirtschaftswunderjahre beginnen, die Firma kann sich eigene Handwerker leisten. Die Malermeister tragen verschmierte weiße Anzüge und sehen so ähnlich aus wie der Maler Klecksel in Wilhelm Buschs Bildergeschichte. Arno pult beim Erzählen mit dem Zeigefinger an den Zipfeln des Bettbezugs herum. Immer wieder entdeckt meine Mutter abgenibbelte Ecken an den Bezügen und ermahnt Arno, seine Unart zu lassen. Er tut es nicht; das Pulen regt seine Fantasie an.

Am Wochenende darf ich manchmal morgens im Schlafzimmer meiner Eltern in das breite Ehebett mit den schön geschwungenen Verzierungen auf der Vorderseite des Holzgehäuses. Wenn sie im Bad sind, krieche ich auf den Bettdecken herum und spiele „Wolke“. Das weiche weiße Bett schwebt und zieht seine Bahnen durch weite Himmelsräume. Behaglich liege ich auf der Wolke, robbe auf ihr hin und her und spüre die feine Hülle, die mich umfängt, wenn ich mich in sie hineinschmiege. Vorsichtig schiebe ich mich an die Bettkante und luge nach unten. Dort breitet sich das weite Erdreich aus. Ich aber segle selig oben auf der behaglichen Wolke. Als ich später bei meiner Jean Paul-Lektüre dem Wort „Luftschiffer“ begegne, erinnere ich mich an das wahrhaft überirdische Schweben von damals.

Weißer Dampf. Seelen

Es gibt noch weitere Orte, an denen mich Wolken einhüllen.

Einer ist die „Waschküche“ im Keller unseres Hauses. Waschmaschinen, die Kleidungstücke geruchlos in einer sich hinter der Glasscheibe drehenden Trommel reinigen, kommen erst später, in den 1960er-Jahren auf. Verglichen mit der Arbeit in der Waschküche ist die Benutzung einer Waschmaschine ebenso einfach wie unsinnlich. In unserer Waschküche schaltet und waltet alle paar Tage meine Großmutter. Dort steht ein gewaltiger Zuber aus Beton, der sich von unten aufheizen lässt. Meine Oma füllt Wasser in den Zuber, gibt Seife dazu, macht Feuer, packt Bündel von Klamotten hinein und kocht sie auf. Mit einer großen Holzzange rührt sie immer wieder im Zuber herum, so dass die Seife in die Wäsche einzieht. Wenn meine Großmutter in der Waschküche arbeitet, kann ich sie oft kaum erkennen, so dichter Nebel erfüllt den Raum. Die warme stickige Luft riecht nach Seife. Im dampfenden Zuber bildet sich aus dem Dreck der ausgekochten Stücke eine dicke gräuliche Brühe. Später werden die Wäschestücke herausgefischt, gebürstet und geprüft, gespült und schließlich zum Trocknen aufgehängt. Trocknen können sie erst, nachdem die Waschküche gut gelüftet ist. In späteren Jahren erinnert mich der dicke Nebel einer Dampfsauna immer an Omas Waschküche in der Holtener Straße.

Der andere Ort, an dem es dampft, ist die Fußgängerbrücke, die am Bahnhof Neumühl über die Gleise führt. Von dort oben lässt sich das Geschiebe der Güterzüge und das Rangieren der Wagen beobachten. Mit Bremsklötzen, die die Rangierer behände auf die Gleise setzen, werden die einzelnen Waggons zum Stehen gebracht. Mein Opa zeigt es mir. Er hat früher selbst als Rangierer gearbeitet. Ab und zu kommen riesige Dampfloks angefahren. Ich warte gespannt und bin aufgeregt, wenn sich endlich wieder eine nähert. Von weitem höre ich das Fauchen und Stampfen. Aus dem Schornstein quellen in Stößen weiße Wolken. Ich stehe oben auf der Brücke und suche mir genau die Stelle aus, unter der die Wolken aufsteigen werden. Die Lok mit den vielen angehängten Wagen rauscht immer näher heran. In das lärmende Gescheppere auf den Schienen gellt die Lok kurz vor der Brücke noch ein schrilles Alarmsignal. Aber dann: die warme, wohlig duftende Quellwolke des Wasserdampfs! Ich atme sie tief ein und werde für einen Moment eins mit der Wolke. Dann verfliegt sie. Ich renne zur anderen Seite der Brücke und sehe, wie der Zug mit dem dampfenden Schlot und dem in meine Richtung sich biegenden Wolkenstrom davonbraust.

Noch viel mächtiger als der Dampf aus den Loks sind die Wolken, die ich aus dem Fenster im ersten oder zweiten Stock unseres Treppenhauses bestaune. Ganz in der Nähe unserer Wohnung steht der große Förderturm der Zeche Neumühl. Oben in ihm drehen sich zwei Räder in Gegenbewegung. Sie führen die Seile, die die Förderbänder ziehen. Das Spiel der Räder fasziniert mich. Sie wechseln ihr Tempo – mal beschleunigt oder verlangsamt das eine, mal das andere. Dadurch formen die Speichen der Räder immer wieder anders rhythmisierte Kreiselbewegungen. Manchmal rotieren die Räder wie wild. Das können sie nicht lange durchhalten. Ich sehe, wie sie müde werden; eine Weile pausieren sie, dann geht die verrückte Dreherei wieder los. Das Spiel ist wie eine stille Musik – ein Fließen von Energien. Nach einiger Zeit ermüden meine Augen und ich gerate ins Dösen. In meinem Blickfeld, direkt vor den Augen, bewegt sich etwas. Da schweben kleine Fädchen, die mal hierhin, mal dorthin gleiten. Wenn ich die Blickrichtung verändere, bewegen sie sich lebhafter und weiträumiger. Was ich sehe, ist gleichzeitig real und irreal. Bestimmt sind die Fädchen keine Gegenstände. Sie lassen sich nicht einfangen, es gibt sie nicht in der Wirklichkeit, aber sie sind da! Ob die feinen kleinen Wesen mich und andere fortwährend umkreisen? Ich nehme sie nur manchmal wahr, in besonderen Momenten, wenn ich auf etwas schaue und gleichzeitig ganz bei mir selbst bin. Irgendwann kommt mir die Einsicht: Das sind Seelen! Jeder Mensch hat einen Körper und eine Seele. Den Körper kann man klar sehen und anfassen, die Seele nicht. Sie schwebt irgendwo über den Menschen, so ruhig und gedehnt wie das lange E im Wort Seele. Wenn jemand stirbt, lebt seine Seele weiter. Das habe ich irgendwo gehört, wahrscheinlich von meinen Großeltern. Die Seele wandert zu Gott. Die Seelen der Toten sind den Lebenden nahe. Aber sie sind in Gottes Reich, anderswo, nicht auf der Erde, sondern im Himmel. Und nun, mit den vom Beobachten des Kreiselns in den Fördertürmen müde gewordenen Augen, sehe ich die Seelen, wie sie sich im Himmel und gleichzeitig um mich herum bewegen. Die feinen Stäubchen auf meiner Netzhaut lösen erste Gedanken über Seelenwanderung aus.

Dass ich beim Schauen aus dem Treppenhausfenster so oft Staub in den Augen habe, ist kein Wunder. Die dicken weißen Wolken, die aus den Kühltürmen der Kohlekraftwerke aufsteigen, sehen wunderbar rein aus. Die Rauchschwaden aus dem Schlot der Kokerei aber, der zur Zeche Neumühl gehört, sind nicht sauber. Sie verdrecken die Häuser und färben sie grau. Oma wischt jeden Tag eine dicke Staubschicht von den Fenstersimsen im Treppenhaus. Die feuchten Lappen, die sie dazu nimmt, sind nach dem Putzen immer schwarz vor Schmutz. Mir macht es nichts. Auch die Wolken am Himmel sind ja nicht alle weiß, sondern oft grau, manchmal sogar fast schwarz.

In der Badewanne. Der Mann von Thyssengas

Wenn meine Brüder und ich draußen gespielt haben, kommen wir verdreckt nach Hause. Meine Mutter steckt uns dann zusammen in eine Badewanne und schrubbt uns mit Schwamm und Seife ab. Sie ermahnt uns, nicht so wüst zu plantschen. Aber wir haben unseren Spaß, tunken uns unter, bis wir japsen, blubbern unter Wasser und spritzen das Badezimmer voll. Einmal wird es meiner Mutter zu viel. „So!“ sagt sie streng. „Ich habs jetzt oft genug gesagt, dass ihr euch anständig benehmen sollt. Ihr seid ungezogen. Ich geh jetzt weg und lass euch allein. Dann könnt ihr sehen, wie ihr ohne mich zurechtkommt!“ Sie zieht sich ihren Mantel an. Ich habe Angst, dass sie wahr macht, was sie sagt, und rufe ihr nach: „Mama – nicht weggehen!“ Doch sie geht tatsächlich. Ich höre, wie die Haustür ins Schloss fällt und heule los. Wo geht sie hin? Kommt sie nicht wieder? Warum war ich nicht artig! Meine Brüder finden es nicht ganz so schlimm wie ich, dass Mama fort ist. Das beruhigt mich etwas. Später am Abend kommt meine Mutter zusammen mit meinem Vater nach Hause. Sie hat ihn in seinem Büro bei Thyssengas aufgesucht, dann sind sie zusammen essen gegangen.

Zu meinem Vater habe ich in den frühen Kinderjahren wenig Kontakt. Er geht zeitig aus dem Haus und kommt abends oft erst zurück, wenn ich schon schlafe. Die Arbeit bei Thyssengas erfüllt ihn. Er ist für mich „der Mann von Thyssengas“; „Papa“ nenne ich ihn erst später. Ich staune über einige seltsame Sachen, die er macht: Er fängt Schmetterlinge, von denen damals viele Arten auch im kohligen Ruhrgebiet herumschwirren, spießt sie sorgfältig auf und sammelt die toten Tiere in eigens dafür gebauten Kästen, die er, wenn sie voll sind, an die Wand hängt. Ich staune, wie er Löcher in ein Hühnerei piekst und das Ei aussaugt. Weniger gefällt mir, wie er das scheußlich schmeckende Sauerkraut Hengstenberg Mildessa aus Konservendosen isst. Am schönsten finde ich, wenn wir manchmal am Samstag oder Sonntag ins Münsterland fahren, uns Wasserburgen anschauen und vor der Heimfahrt im Café Grote in der Altstadt von Münster Kuchen essen. Bis dahin wird mir die Fahrt oft sehr lang, und immer wieder frage ich quengelig: „Wann kommt denn der Café?“

Opa Ischner

An einem Sonntagmorgen sitzen meine Eltern, meine Brüder und ich gemütlich beim Frühstück in der Küche. Sie hat ein großes Fenster mit Blick auf den von einer Mauer umgebenen Garten. Da sie im angehobenen Parterre liegt, können wir in das links gelegene Nachbargrundstück sehen. Plötzlich fällt draußen ein Schuss, dann bald ein zweiter. Mein Vater geht zum Küchenfenster, um nachzuschauen, was los ist. An der Mauer des Nachbargrundstücks lehnt ein älterer Mann und schießt mit einer Flinte auf Vögel. Mein Vater, der Vögel liebt, findet das nicht lustig. Als Kind hat er von seinem Großvater gelernt, Vogelkästen zu bauen. Das tut er bis heute. Auch in unserem Garten hängen seine Vogelkästen. Er ruft zu dem alten Mann herüber und fragt, was er da macht. Auf Spatzen schießen, sagt der Mann. Er wolle sie von den Beeten in seinem Garten vertreiben, wo sie herumpicken und die junge Saat vernichten. Mein Vater ist nicht erbaut, aber er lässt ihn gewähren. Eines Tages entdecken wir im Garten einen erschossenen Staren. Also schießt der Alte wohl doch nicht nur auf Spatzen, wie er behauptet. Nachdem mein Vater ihm erklärt hat, dass in unserem Garten Stare brüten, postiert er sich mit seiner Flinte etwas weiter von unserem Grundstück entfernt und hört dann bald ganz mit dem Schießen auf.

Der „Starenschießer“, wie wir den Nachbarn nennen, erweist sich bald als ein freundlicher Opa. Er ist klein und kahlköpfig. Die braune Hose reicht über den gemütlichen runden Bauch bis zum unteren Rippenbogen. Sein Gesicht hat eine vom pausenlosen Zigarettenrauchen gelbliche Farbe. Er bewegt sich langsam und atmet keuchend. Als ich bald nach seinem ersten Gespräch mit meinem Vater auf der Straße vor seinem Gartengrundstück spiele, spricht er mich an und lädt mich in seinen Garten ein. Er zeigt mir seine sorgfältig bestellten Beete, auf denen er verschiedene Gemüse, Kartoffeln, Radieschen („die sind gut gegen Krebs“, sagt er) und auch Blumen anbaut. Auch Himbeersträucher stehen da, außerdem ein verglastes Mistbeet, in denen Gurken, Salat, Spinat, Porree, Wirsing und Möhren wachsen. Ob ich ihm nicht ab und zu ein bisschen helfen wolle, fragt er mich. Im Garten gäbe es immer viel zu tun und bestimmt würde ich ein guter Gärtner werden.

Das gefällt mir. Zu Hause sage ich, dass Opa Ischner gar nicht böse, sondern sehr lieb ist. Ich dürfe jetzt öfter bei ihm im Garten arbeiten. Meine Eltern sind einverstanden. Nun ziehe ich morgens mit einer kleinen Flasche Kakao und einigen Leberwurstbroten zu Opa Ischner. Er freut sich und gibt mir kleine Aufgaben, die ich gut schaffe. Zum Beispiel zeigt er mir, wie man einen Weg durch die Beete anlegt: Zuerst verbindet er zwei in den Boden gedrückte Holzpflöcke mit einer Schnur. Dann nimmt er die Schnur zwischen die Füße und tritt an ihr entlang den Boden fest. Danach begrenzt und befestigt er die Wegränder mit Weinflaschen, die er mit dem Flaschenhals schräg in die Erde treibt. Viele Flaschen braucht er dafür – mehr, als er selbst leert. Da kann ich helfen. Bei uns zu Hause werden ganze Batterien von Flaschen leergetrunken, besonders wenn Besuch kommt. Nach solchen feuchtfröhlichen Abenden schleppe ich ihm volle Einkaufstaschen an. Wir sortieren die Flaschen. In den grünen war Moselwein, in den braunen Rheinwein.

Als ich gelernt habe, wie man Pflanzen und Sträucher wässert, schenkt Opa Ischner mir einen kleinen Himbeerstrauch. Ich soll ihn so, wie er es mir gezeigt hat, in unseren Garten pflanzen. Begeistert und stolz trage ich den zarten kleinen Strauch in unser Revier und suche ihm ein feines Plätzchen aus, an dem er hoffentlich bald groß wird und Früchte trägt. Täglich hege und pflege ich ihn. Obwohl Opa Ischner mir gesagt hat, dass ich ihn nur ab und zu etwas wässern soll, hole ich jeden Tag die große Gießkanne und lasse reichlich Wasser aus der Brausetülle auf das junge Sträuchlein rieseln – so viel, dass es alsbald in dem allzu nassen Boden die Blätter hängen lässt und schließlich verendet. Ich bin traurig, sage aber Opa Ischner nichts von dem Malheur. Er soll nicht erfahren, dass ich mich nicht an seine Anweisung gehalten habe.

Auch Hühner und Enten leben in Opa Ischners Garten. Einmal gibt er mir ein dickes Entenei. Ich soll es meiner Mutter schenken. Das ist mir peinlich. Bei der Übergabe des Eies würde sie sich bestimmt wundern. Ich will aber nicht über das Ei reden müssen, will überhaupt lieber das Werkeln bei Opa Ischner für mich behalten. Eine Weile laufe ich mit dem Ei unentschlossen im Garten herum. Schließlich verziehe ich mich in einen verborgenen Winkel und schmettere es verzweifelt, um es endlich los zu sein, mit aller Kraft an die Garagenwand. Der dicke gelbweiße Schleim rinnt langsam herunter. Es sieht ekelhaft aus, ich möchte die widrige Masse wegmachen, traue mich aber nicht und renne fort.

Opa Ischner hat eine Frau, die wie er sehr lieb zu mir ist. In ihrem verschrumpelten Gesicht liegt immer ein zufriedenes Lächeln. Sie ist klein und dicklich, hat kurze pelzartige Haare und trägt meist einen gemusterten Hausfrauenkittel. Sie bewegt sich in kurzen Schritten und wackelt dabei von einer Seite auf die andere. Oft nehmen die beiden mich mit in ihre kleine Wohnung, die neben dem Garten in einem alten, vom Ruhrgebietsruß schwärzlich gewordenen Haus liegt. (Unser viel nobleres Wohnhaus dagegen hat rötliche Klinker und hebt sich damit von den vielen düsteren Häusern der Umgebung ab.) Opa und Oma Ischner wohnen im Parterre. Schon am Eingang riecht man Zigarettenrauch. In der Wohnung selbst besteht die Luft hauptsächlich aus Qualm. Viele Zigaretten der Marke Peter Stuyvesant, einen Glimmstängel nach dem anderen, zündet Opa Ischner sich draußen und drinnen täglich an. Langsam inhaliert er den Rauch, hebt dabei genussvoll den Kopf, blickt glasig in eine imaginäre Weite und lässt nach einer Weile der Verkostung die grauen Schwaden aus Nase und Mund quellen. Jede Zigarette raucht er bis zum Beginn des Filters. Die Lungenzüge werden unterbrochen von Hustenanfällen, bei denen seine verschleimten Bronchien brodeln und rasseln. Oma Ischner macht sich derweil in der Küche zu schaffen. Von der Wohnzimmercouch aus kann ich sie nicht sehen, wohl aber hören. Bei ihrem Hantieren brummelt sie gemütlich vor sich hin. In Grüppchen von fünf schnellen Impulsen höre ich immer wieder: „Hm hm hm hm hm“. Damit bringt sie ihr Behagen und überhaupt ihre Zufriedenheit mit dem Leben zum Ausdruck.

Ischners haben einen großen Fernseher. Der Apparat der Firma Grundig thront auf einer Kommode schräg vor der Sitzgruppe mit der bequemen Couch. Die beiden Alten sehen viel fern. Oft ertönt die Eurovisionsmelodie, der festliche Beginn des Te Deum von Marc-Antoine Charpentier, während auf dem Bildschirm das aus Schallwellen geformte Pausenzeichen mit den Buchstaben ARD in der Mitte prangt. Es sieht aus wie ein leerer Behälter, in dessen Rillen man Schallplatten stecken kann. Besonders gern schauen Ischners samstagabends Spielshows. Dann ist es besonders gemütlich bei ihnen. Opa Ischner raucht eine Stuyvesant nach der anderen. Der Rauch hängt schwer im Zimmer und umflort den Blick auf den Fernseher. Oma Ischner macht behaglich brummelnd ein paar Schnittchen zurecht. Der Liebling der beiden ist Peter Frankenfeld („Krankengeld“ sagt Opa Ischner scherzhaft). Er leitet die Show „1:0 für Sie“. Beim Stehen oder Herumspazieren im Rampenlicht spricht er gewandt mit dem Publikum und den gegeneinander antretenden Teilnehmern, streut Witzchen und Bonmots ein. Seine gute Laune beschert den Zuschauern einen unbeschwerten Samstagabend. Der andere Moderator, den wir auch oft sehen, heißt Hans-Joachim Kulenkampff. Ihn mag ich noch lieber als Frankenfeld. Er übertrifft seinen Kollegen an Eleganz und Charme, seine Stimme ist männlich und weich zugleich, und wenn er leise spricht, hört man besonders aufmerksam hin.

Einen starken Eindruck hinterlässt eine Sondersendung: die Trauerfeier für den gestorbenen Dirigenten Wilhelm Furtwängler am 9. Dezember 1954. Ich sehe eine Prozession mit dem Sarg des Toten, Menschen blicken finster drein, dumpfe, schwere Musik ertönt. Es ist, wie ich später erfahre, der Trauermarsch aus Wagners Götterdämmerung. Die todesschwere Erhabenheit erfüllt Opa und Oma Ischners verqualmtes Kleinbürgerwohnzimmer.

Zu Hause haben wir keinen Fernseher. Fernsehen macht dumm, meint mein Vater. Eigentlich will er nicht, dass ich bei Ischners „vor dem Kasten hocke“, wie er sich ausdrückt. Aber die beiden Alten versprechen ihm, gut auf mich aufzupassen und mich nur harmlose Sachen sehen zu lassen. Ich finde Fernsehen gemütlich. Dabei kann man so schön Bonbons und Schokolade lutschen. Oma Ischner knackt ganze Tafeln in kleine Stückchen und ermuntert mich zuzulangen. Besonders mag ich ihre Fruchtbonbons. Schon beim Auswickeln wässert mir der Mund. Allerdings stören die vielen leeren Hüllen. Ich stopfe sie in die Ritze zwischen Sitzfläche und Lehne der Couch. Ischners merken nichts davon. Sie freuen sich, dass es mir schmeckt und wir so schön beisammensitzen.

Eines Tages findet ein großes Reinemachen statt. Die lange Zeit unbewegt an der Wand stehende Couch wird vorgezogen, um dahinter die Spinnweben zu entfernen und den Boden zu fegen. Der Bezug am Rücken der Couch ist seltsam ausgebeult. Oma Ischner tastet darüber und hört ein leises Knistern. Sie will nachsehen, was da ist und knüpft den Bezug ab. Da quillt eine geballte Ladung von zusammengedrückten Bonbonpapierchen hervor. Sie holt ihren Mann und zeigt ihm den Berg; beide lachen. Am nächsten Tag erzählen sie mir von ihrem Fund. Mir ist das peinlich; die Papierchen sollten doch endgültig verschwunden sein – aus den Augen, aus dem Sinn. Gottseidank sind die beiden mir nicht böse.

Opa Ischner bemerkt, dass meine Arme für einen kleinen Jungen ungewöhnlich behaart sind. Lächelnd schaut er die goldige Wolle an und prophezeit mir: „Haare auf den Armen – da bekommst du eines Tages eine reiche Frau.“ Er hat recht behalten. Auch sonst überlegt er, was aus mir wird. Er sieht den Wohlstand meiner Eltern, die inzwischen nach einem VW Käfer einen Mercedes fahren. Das imponiert ihm. Uns gegenüber wohnt die kinderreiche Familie Bendig, mit dessen Sohn Karlchen ich befreundet bin. Karlchen ist schmächtig und agiert in allem ein bisschen langsam. Opa Ischner meint: „Eines Tages seht ihr beiden euch nach langer Zeit wieder. Karlchen arbeitet dann als Müllmann bei der Stadtreinigung. Dann kommst du angefahren. Du sitzt im Mercedes, hast einen Anzug an, bist steinreich und gibst dem Karlchen ein Trinkgeld.“ Das reizt mich nicht besonders. Eigentlich finde ich Müllmänner interessanter als Mercedesfahrer. Ich bewundere, wie sie die großen Tonnen packen und sie bravourös zum Müllauto kreiseln, wobei die schweren radlosen Behälter immer nur mit einem kleinen Teil Bodenkontakt haben. Oft spiele ich die Prozedur mit den Blechtonnen nach, die bei uns im Vorratsraum neben der Küche stehen und in denen meine Mutter selbstgebackene „Amerikaner“ aufbewahrt.

Spiele

In den frühen 1950-er Jahren liegen in Duisburg-Neumühl noch viele Straßenzüge in Trümmern. Während der letzten Kriegsjahre wurde das Ruhrgebiet heftig bombardiert. Immer wieder erzählen Oma und Opa mit Schrecken davon. Erst nach 1960 verschwinden die meisten Trümmer. Als ich in den 1970-er Jahren zum ersten Mal in die DDR reise („Ostzone“ sagte man in der jungen Bundesrepublik), sehe ich in Dresden, Leipzig, Zwickau und andernorts noch zahlreiche Kriegsruinen. Hier dauert der Wiederaufbau viel länger. Alte Häuser verkommen, weil die Mittel zu ihrer Erhaltung fehlen. „Ruinen schaffen ohne Waffen“ spotten kritische DDR-Bürger. Beim Anblick der verrotteten, vor sich hin bröckelnden Bauten kommen mir die Bilder aus der Neumühler Zeit in den Sinn.