Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Arpa

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Spanisch

"Noble como Maquiavelo, sacerdote como Gondi, secularizado como Fouché, ingenioso como Voltaire y cojo como el diablo". Victor Hugo, sobre Talleyrand Personalidad enigmática y fascinante, con una formación eclesiástica que lo lanzó a las alturas de la Iglesia francesa, cuando tuvo la ocasión no tardó en trabar amistad con un joven Bonaparte, en el cual creyó ver el ejecutor de sus ideas y deseos para Francia: poner fin a la Revolución, reforzar el Estado, recrear una monarquía, y reconstruir el país y su economía en el marco de una Europa pacificada. Sin embargo, su alumno resultó más díscolo de lo que imaginaba. Talleyrand, cuya ingente fortuna personal sabía muy ligada a la suerte del que había pasado a ser Emperador de los franceses, trató de pararle los pies hasta que las invasiones de España y Rusia acabaron con su relación. Su figura ha sido objeto de enconados enfrentamientos: las derechas lo odiaban por "traidor" a la Iglesia, a un emperador y a tres reyes, y las izquierdas lo veían como un fósil de la aristocracia y un plutócrata. Amigo de la broma y la mixtificación, vivió "ocultándose" como algunos filósofos antiguos, y ello se nota en sus memorias. En ellas, soberbiamente escritas, miente poco, pero calla mucho. Roca-Ferrer arroja nueva luz sobre la vida del viejo aristócrata, que entendió como nadie los conflictos de su época. Se dio cuenta de que la irrupción del pueblo en el gran teatro del mundo iba a cambiar la historia, e hizo entrar en ella principios como los de la soberanía del pueblo, la legitimidad, la no intervención o la neutralidad.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 664

Veröffentlichungsjahr: 2021

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Xavier Roca-Ferrer (Barcelona, 1949) es escritor, editor y traductor. Entre sus numerosas novelas y colecciones de relatos destacan El cas Petrescu, L’home dels miracles, Els dimonis familiars, Les raons de Venus o El cap de Penteu, que le mereció el premio Josep Pla en 1993. También es autor de los ensayos Historia del ateísmo femenino en Occidente (Arpa, 2018) y El mono ansioso (Arpa, 2020).

Como traductor ha vertido al catalán y al castellano algunas obras maestras del alemán, el francés, el inglés y el latín. Es buen conocedor y admirador de las literaturas clásicas japonesa y china y autor de la primera versión completa en español de La Novela de Genji de Murasaki Shikibu. En Arpa ha publicado traducciones anotadas de las Consideraciones sobre la Revolución francesa de Madame de Staël, Las guerras privadas del clan Bonaparte de Madame de Rémusat y El cantar de los Nibelungos.

«Noble como Maquiavelo, sacerdote como Gondi, secularizado como Fouché, ingenioso como Voltaire y cojo como el diablo». Victor Hugo, sobre Talleyrand

Personalidad enigmática y fascinante, con una formación eclesiástica que lo lanzó a las alturas de la Iglesia francesa, cuando tuvo la ocasión no tardó en trabar amistad con un joven Bonaparte, en el cual creyó ver el ejecutor de sus ideas y deseos para Francia: poner fin a la Revolución, reforzar el Estado, recrear una monarquía, y reconstruir el país y su economía en el marco de una Europa pacificada. Sin embargo, su alumno resultó más díscolo de lo que imaginaba.

Talleyrand, cuya ingente fortuna personal sabía muy ligada a la suerte del que había pasado a ser Emperador de los franceses, trató de pararle los pies hasta que las invasiones de España y Rusia acabaron con su relación. Su figura ha sido objeto de enconados enfrentamientos: las derechas lo odiaban por «traidor» a la Iglesia, a un emperador y a tres reyes, y las izquierdas lo veían como un fósil de la aristocracia y un plutócrata. Amigo de la broma y la mixtificación, vivió «ocultándose» como algunos filósofos antiguos, y ello se nota en sus memorias. En ellas, soberbiamente escritas, miente poco, pero calla mucho.

Roca-Ferrer arroja nueva luz sobre la vida del viejo aristócrata, que entendió como nadie los conflictos de su época. Se dio cuenta de que la irrupción del pueblo en el gran teatro del mundo iba a cambiar la historia, e hizo entrar en ella principios como los de la soberanía del pueblo, la legitimidad, la no intervención o la neutralidad.

«Cuando me examino a fondo, me preocupo, pero cuando me comparo, recobro la seguridad en mí mismo».

CHARLES-MAURICE DE TALLEYRAND-PÉRIGORD

«Seguramente Napoleón era superior a los demás. Lo esencial era el hecho de que los hombres estaban seguros de alcanzar sus objetivos bajo su dirección. Por ello se comprometían con él como lo hacen con cualquiera que les inspire una certidumbre parecida. Los actores siguen a un nuevo director del cual esperan obtener un bello papel. Es una vieja historia que se renueva sin cesar. La naturaleza humana está hecha así. Nadie sirve gratuitamente a los otros, pero si uno sabe que por este medio se sirve a sí mismo, lo hace con gusto. Napoleón conocía a los hombres y sabía sacar partido de sus debilidades».

J.W. VON GOETHE,Conversaciones con Eckermann

«Era un personaje raro, temido y considerable: se llamaba Charles-Maurice de Périgord. Era noble como Maquiavelo, sacerdote como Gondi, défroqué como Fouché, ingenioso como Voltaire y cojo como el diablo. Podría decirse que todo cojeaba junto con él: la nobleza, que había convertido en sierva de la república, el sacerdocio, que había arrastrado al Campo de Marte y luego arrojado al arroyo, y el matrimonio, que había roto con mil escándalos y una separación voluntaria. También su talento, que deshonró con su bajeza...

Había hecho todo eso en su palacio y a este palacio, como una araña en medio de su tela, había atraído y capturado héroes, pensadores, conquistadores, grandes hombres, reyes, príncipes y emperadores. Bonaparte, Sieyès, Mme de Staël, Chateaubriand, Benjamin Constant, Alejandro de Rusia, Guillermo de Prusia, Francisco de Austria, Luis XVIII y Luis Felipe: las moscas doradas que zumban en la historia de los últimos cuarenta años. Todo este enjambre brillante, fascinado por el ojo profundo de este hombre, había pasado sucesivamente por debajo de la puerta cuya arquitectura lleva la inscripción Hôtel Talleyrand.

Pues bien: anteayer, 17 de mayo de 1838, este hombre ha muerto. Han venido unos médicos y han embalsamado su cadáver. Para ello, a la manera de los egipcios, han extraído las entrañas de su vientre y el cerebro de su cráneo. Concluido el proceso, una vez encerrado el príncipe de Talleyrand y convertido en momia en un sarcófago tapizado de satén, se han retirado dejando sobre una mesa su cerebro, ese cerebro que había pensado tantas

cosas, inspirado a tantos hombres, construido tantos edificios, dirigido dos revoluciones, engañado a veinte reyes, contenido el mundo entero. Cuando hubieron partido los médicos, ha entrado un criado, ha visto lo que han dejado: ¡Vaya! ¡Han olvidado eso! ¿Qué hacer con ello? Entonces se ha acordado de que había una cloaca en la calle, ha ido a ella y ha arrojado el cerebro a la cloaca».

VICTOR HUGO

«Entre el clero democrático el único orador digno de ser mencionado fue el párroco de Emberménil, Hénri Grégoire, un cristiano fervoroso y un jansenista más fervoroso todavía, todo él hecho de odios: odio a la impiedad, odio a los papistas, odio a la realeza. Se creía “evangélico”, pero lo era en una versión lúgubre. Y, sin embargo, era sincero, honesto y, a veces, mostró una gran nobleza de carácter. Maurice de Talleyrand, obispo de Autun, fue su contrafigura: ya entonces era “una mierda en una media de seda”. La víspera misma de los días de octubre estaba buscando aún su camino con su hocico al viento. A la mañana siguiente su mente se había decidido: la Revolución había triunfado y él, sentado con la izquierda, iba a traicionar su orden, su Iglesia, su rey, su propia alma y, sonriendo mientras lo hacía, las ropas que llevaba. Sin ni siquiera levantar odios entre aquellos a quien vendía, vendió a todo el mundo... Seductor, persuasivo, corrupto, deshonesto, elevó el espíritu de la traición al nivel del genio».

LOUIS MADELIN, 1911

«Los “racionalistas” —los defensores de la modernidad, de una monarquía popular, de un orden económico y legal de carácter liberal, como Barnave, Talleyrand, el marqués de Condorcet y el astrónomo Sylvain Bailly— eran todos producto del iluminismo tardío. Creían en la libertad, el progreso, la ciencia, la propiedad privada y una administración justa, y eran herederos de la ética reformista de Luis XV y auténticos predecesores de la “nueva notabilidad” que surgiría después de que la Revolución hubiera completado su curso. Usaban un lenguaje razonable y mantenían la cabeza fría. Lo que tenían en mente era una nación dotada, a través de sus representantes, del poder de apartar todo lo que se oponía a la modernidad. Un estado (muy probablemente una monarquía) no haría la guerra a la Francia de 1780, y, en cambio, esta realizaría sus promesas».

SIMON SCHAMA, 1989

«Vivió en una de las épocas más peligrosas que Europa ha conocido dirigiéndola, sobreviviendo, moldeándola sin un pestañeo. El gran juego de la vida del más aristocrático de los estadistas consiste en no abandonar nunca el juego, y juega muy bien, tan bien que muy pocos se le han podido comparar en el arte de encarrilar el mundo».

DAVID LAWDAY, 2006

TALLEYRAND

Xavier Roca-Ferrer

TALLEYRAND

El «diablo cojuelo» que dirigiódos revoluciones, engañó a veinte reyes y fundó Europa

© del texto: Xavier Roca-Ferrer, 2020

© de esta edición: Arpa & Alfil Editores, S. L.

La edición de este libro ha sido posible gracias a la ayuda del Departamento de Cultura de la Generalitat de Catalunya

Primera edición: febrero de 2021

ISBN: 978-84-17623-77-7

Diseño de colección: Enric Jardí

Diseño de cubierta: Anna Juvé

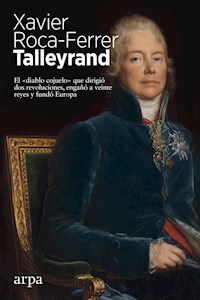

Imagen de cubierta: Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord,

François Gérard (1754-1838)

Maquetación: Àngel Daniel

Producción del ePub: booqlab

Arpa

Manila, 65

08034 Barcelona

arpaeditores.com

Reservados todos los derechos. Ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida, almacenada o transmitida por ningún medio sin permiso del editor.

SUMARIO

INTRODUCCIÓN

CAPÍTULO ILos pies tuvieron la culpa

CAPÍTULO IILos años de estudio

CAPÍTULO IIIEn la capital del mundo

CAPÍTULO IVLas mujeres del cura

CAPÍTULO VEnsayo general

CAPÍTULO VILa revolución, al fin

CAPÍTULO VIIEl diablo toma el poder

CAPÍTULO VIIIUna apoteosis paródica: la fiesta de la Federación

CAPÍTULO IXLa Legislativa echa a andar

CAPÍTULO XInglaterra sospecha

CAPÍTULO XIEn el nuevo mundo

CAPÍTULO XIITal para cual

CAPÍTULO XIIIDe camino a brumario

CAPÍTULO XIVUna piedra en el zapato

CAPÍTULO XVEl hombre del primer cónsul

CAPÍTULO XVIDel Consulado al Imperio

CAPÍTULO XVIILa batalla de los tres emperadores y sus consecuencias

CAPÍTULO XVIIIUn regalo imperial, la confederación del Rin y el fin de un imperio

CAPÍTULO XIXEl príncipe se aparta del Imperio a partir de Tilsit

CAPÍTULO XXUna farsa española

CAPÍTULO XXIErfurt y un matrimonio inesperado

CAPÍTULO XXII1809: Un mal año para todos

CAPÍTULO XXIII1810-1811: Tiempo de divorcios, bodas y traiciones

CAPÍTULO XXIV1812: El principio del fin

CAPÍTULO XXV1813-1814: El hundimiento (i)

CAPÍTULO XXVI1813-1814: El hundimiento (ii)

CAPÍTULO XXVIINunca segundas partes fueron buenas

CAPÍTULO XXVIII1814-1815: El congreso que bailó y acabó en susto

CAPÍTULO XXIXLa bestia resucita

CAPÍTULO XXXEl obispo en la oposición y un mal negocio

CAPÍTULO XXXIUnas cuantas muertes y un nacimiento misterioso

CAPÍTULO XXXIIDe cómo el veneno de la política alarga la vida

CAPÍTULO XXXIIIEmbajador en Londres

CAPÍTULO XXXIVÚltimas andanzas en el mundo de los vivos

EPÍLOGO: ÚLTIMA PIRUETA Y TELÓN RÁPIDO

BIBLIOGRAFÍA

PERSONAJES ILUSTRES

Para Juan Javier Antequera Mouriz,jurista de mérito y baluarte del sentido comúnen un mundo cada día más estúpido,con afecto y admiración.

INTRODUCCIÓN

«Cuando cambian las circunstancias, tiendo a cambiar mis opiniones. ¿Y usted qué hace?»

J.M. KEYNES

Pocos personajes históricos han tenido el honor de ser tan despreciados y considerados tan odiosos como Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord (1754-1838). Basta con ver cómo lo describe Louis Madelin en el párrafo que hemos citado precedentemente, extraído de su Historia de la Revolución, publicada en 1911. En el momento de su fallecimiento había acumulado los siguientes títulos, entre otros menores que no indicamos: príncipe de Benevento y del Imperio (1806), gran chambelán del Imperio, vicegrán elector imperial, príncipe de Talleyrand (1824), duque de Dino (1817), gran águila de la Legión de Honor (1805), caballero de la Orden del Saint-Esprit (1820) y de la española del Toisón de Oro (1814), gran comandante de la Orden de la Corona de Sajonia, gran comandante de la Orden de la Corona de Westfalia, caballero de la Orden de Luis de Hesse, de san José (Wurzburgo), imperial de Leopoldo (Austria), del León (Persia), del Águila Negra y del Águila Roja (Prusia), del León y del Sol (Persia), banda de la Orden de San Andrés (Rusia), etc., títulos que le habían sido concedidos bajo regímenes tan distintos como el consulado, el imperio de Napoleón o la monarquía restaurada de Luis XVIII. Además, fue obispo de Autun, aunque por poco tiempo.

Algunos lo han admirado por esnobismo o por llevar la contraria y otros se han dejado fascinar por él como el ratoncito por la boa. También lo compadecen por su «vocación forzada» y «su infancia sin amor». Pocos, en cambio, han hecho un esfuerzo por «entenderlo», quizá por no caer en aquello que decía Mme de Staël: «Comprenderlo todo es perdonarlo todo». Y, ciertamente, Talleyrand hizo cosas difícilmente perdonables, unas veces porque no le quedó más remedio y otras porque no halló razón suficiente para abstenerse de hacerlas. Más o menos maltratado por el mundo en sus primeros años, no se anduvo con remilgos a la hora de ajustar cuentas con este mismo mundo. Su aspecto espectral y su cojera no lo hacían especialmente atractivo a la vista, salvo para la infinidad de mujeres a las que fascinó.

Dice un proverbio africano: «Eres hijo de tu época más que de tu padre». El longevo Talleyrand fue hijo de muchas épocas y de muchos mundos. Fue a la vez contemporáneo de Voltaire, de Mirabeau, de Bonaparte, de Lamartine y de Balzac. Como ha señalado Jean Orieux, nuestro protagonista «habla la lengua de Voltaire, trafica como Mirabeau y se desenvuelve cojeando en medio de asuntos tenebrosos como los que aparecen en La comedia humana». Paradójicamente, aunque siempre estuvo comprometido con su presente (un presente infinitamente cambiante: pensemos en todo lo ocurrido entre febrero de 1754 y mayo de 1838 en Europa, en el mundo y, sobre todo, en su Francia natal), permaneció «inmutable». Emmanuel de Waresquiel subtitula su ejemplar biografía de Talleyrand Le prince immobile, porque hay algo en él fijo, estático, seguro, que, en última instancia, acaba por convertirlo en el único «asidero» de su país frente a tantos hechos que agitaron Francia a lo largo de medio siglo.

A través de una historia convulsa, el exobispo de Autun fue el archivo viviente e irremplazable de grandezas, vicios, elegancias y

también de los encantos de un pasado que se diría que conservó para su uso particular. Solo fue infiel a cuanto le pareció efímero en el mundo que dejó tras de sí la Revolución: Iglesia, políticos, regímenes, discursos y juramentos. Fue, en cambio, en muchos aspectos el guardián infatigable de su país y del fuego de la civilización gala con su culto a la libertad, las artes, la industria, la riqueza —ya fuera mejor o peor adquirida— e, incluso, a la gastronomía. Cargado de vicios y extraordinariamente inteligente, su cinismo descarado fue lo que le granjeó más enemigos. Se le ha criticado, mucho más que su cojera física, de la que no tuvo culpa, la «cojera moral» de su comportamiento sinuoso. Desde muy pronto intuyó que los meandros (y no los caminos rectos e iluminados) son la ruta más segura hacia el éxito. A su alrededor, en torno a su cabellera empolvada, que nunca abandonó, un enjambre de avispas alborotadas le llamaba «traidor, traidor» a gritos, como en una comedia de Aristófanes. Pero, veamos, ¿a quién traicionó realmente? A traidores. En política cualquier innovación es siempre una traición. Como él mismo afirmó, «afortunadamente las leyes se dejan violar sin que griten».

Cuando se le sorprende en los asuntos más turbios, siempre aparece rodeado de personajes ilustres. El muy sincero Louis Antoine Fauvelet de Bourrienne (1769-1834), diplomático, amigo de Napoleón, para el cual redactó el Tratado de Campo Formio y del que fue secretario en Egipto, pero que se unió a la causa real en 1814 y partió a Gante con Luis XVIII durante los Cien Días, afirma en sus memorias que «la historia hablará tan bien de Talleyrand cuanto mal hablaron de él sus contemporáneos». Se ha repetido a menudo que la maledicencia que le persiguió toda la vida fue fruto de la envidia. No olvidemos que Talleyrand se hizo inmensamente rico y nunca se molestó en ocultar su riqueza, en gran parte adquirida mediante sobornos de Gobiernos que querían comprar los favores de su amo Napoleón u operaciones especulativas en las que jugaba con las cartas marcadas. También perdió grandes sumas en el juego, una de sus pasiones. En eso no se distingue de otras figuras políticas contemporáneas

que se arruinaron en el tapete verde: tanto el tory Pitt el Joven, veinticuatro años ministro de Gran Bretaña, como su contrincante whig Fox dejaron al morir abultadas deudas fruto de su desmesurada afición a «tirar de la oreja a Jorge», expresión popular muy «británica» que se deriva del hecho de que las barajas inglesas solían llevar la imagen del rey (alguno de los cuatro Georges) representada en el reverso de las cartas.

Talleyrand fue muy generoso con los suyos, con su familia, con sus criados, con el personal de los ministerios que dirigió y con sus vasallos de Benevento y Valençay. Sabedor de que no podía hacer feliz a todo el mundo ni llevarse su fortuna al más allá, hizo suyo el viejo dicho de que «la caridad bien entendida empieza por uno mismo». Por ello algunos han hablado de la immoralité douteuse del ilustre cojuelo. El discurso fúnebre lo pronunció Prosper de Barante, uno de los últimos amantes de Mme de Staël, y a sus elogios se unieron hombres de derechas como François-Auguste Mignet, Abel-François Villemain, Victor de Broglie (yerno de Mme de Staël), el conde de Saint-Aulaire y el príncipe Poniatowski, este último descendiente de Talleyrand a través de su hijo natural, el conde de Flahaut. Todos ellos se esforzaron en defender a capa y espada la memoria del príncipe, por más que, a partir de la monarquía de Juillet, los políticos pequeñoburgueses galos tendieron a ensañarse con el hombre que había salvado Francia de una catástrofe cierta, seguramente para tranquilizar su mala conciencia de demagogos inútiles.

En cuanto a los historiadores, no todos aceptaron la imagen negativa que hallamos en Madelin (por no hablar de Chateaubriand) y en tantos biógrafos que lo han descrito como un ambicioso frenético, un aristócrata aventurero que fue saltando de un régimen a otro según le convenía y no dejó juramento sin romper. Ciertamente fue muy ambicioso, pero lo fue «a su manera». La vida lo había colocado en un lugar muy elevado que le dejaba percibir mejor que a muchos otros «los cambios rápidos y las fluctuaciones de su tiempo». Ello le permitía dominar las circunstancias, anticiparlas, canalizarlas, buscar la manera

de que la nave del Estado virara con la mayor suavidad posible ante una probable tempestad o, en cambio, si el momento parecía favorable, rectificar el rumbo y avanzar a toda vela siguiendo sus propias ambiciones.

Aceptando la idea de que «la historia no es precisamente una escuela de moral» (François Furet y Denis Richét), a lo largo de los últimos treinta años autores como Funck-Brentano, Roberto Calasso, André Suarès o Marc Fumaroli han escrito sobre él textos luminosos que destruyen el mito del personaje diabólico que hizo de su vida una venganza contra una familia y una sociedad que lo hicieron cura a su pesar «porque era cojo». Una venganza que, por cierto, lo hizo inmensamente rico. Esta fue la imagen del «malvado obispo de Autun» que habían ido creando desde la derecha (por cura apóstata y traidor al rey) y desde la izquierda (por agiotista y poco escrupuloso) tantos historiadores de finales del XIX y de la primera mitad del siglo pasado, dando por hecho que lo mínimo que podía hacer aquel malvado para hacerse perdonar tantos pecados y traiciones era salvar una Francia arruinada y humillada en un momento en que parecía insalvable.

Uno de sus muchos biógrafos aconseja acercarse a Talleyrand un poco al modo como contemplamos al personaje que creó Orson Welles en las escenas finales de La dama de Shanghai, cuando lo hallamos encerrado en un laberinto de espejos deformantes que lo reflejan hasta el infinito. La cojera de Talleyrand, sobre la que tanto se ha especulado, nos lo acerca al Ricardo III de Shakespeare, aunque el último rey del conflicto de las Dos Rosas es seguramente menos complejo que el príncipe de Benevento, el cual se movió en una época muchísimo más complicada. De lo que no hay duda alguna es de que la figura sombría del último rey de la casa de York llega a nosotros deformada por la propaganda de sus vencedores, los Lancaster-Tudor, en la persona de Enrique VII, que tenían muchas razones para denigrarlo, unos «vencedores» que tuvieron la suerte de contar con un portavoz que se llamaba Shakespeare. También la figura de Talleyrand fue

forjada en un primer momento por la historiografía reaccionaria y clerical que dominó en la Restauración y en los tiempos de la monarquía de Juillet. Algo hay, sin duda, que a nuestro juicio vincula ambos personajes de dos épocas tan alejadas: la profunda energía que mostraron en sus actuaciones, una energía cercana a aquella virtù que Maquiavelo consideraba el atributo más necesario para ser un buen príncipe.

La virtù es un concepto clave en el léxico maquiavélico que el florentino usa de manera frecuente, alejándolo de aquellas connotaciones adquiridas por influencia del cristianismo y devolviéndole la polisemia que tuvo en la Antigüedad —en ocasiones se refiere a «quella antica virtù»—. Para el príncipe de Benevento, igual que para Maquiavelo, el peor enemigo de la virtù masculina (el término procede de vir, que en latín significa «hombre») es la Fortuna, esencialmente femenina, el azar, lo imprevisto, y la única manera de vencerla es imponiéndose a ella mediante las dosis necesarias de energía (no más). Con el azar, como con las señoras, mejor ser «impetuoso» que «respetuoso».

Talleyrand conocía muy bien a las mujeres: amó a muchas, fascinó a unas cuantas, fue amigo de unas pocas (como Mme de Rémusat, una burguesa que se convirtió en su confidente predilecta) y supo apreciar la importancia de tenerlas como aliadas a la hora de hacer política. En líneas generales, también hay que decir que las mujeres lo trataron bien. Quizá porque, a pesar de su energía —que, como buen exseminarista, sabía disfrazar de afable blandura—, siempre conservó algo de femenino en su carácter.

Antes de entrar en la escuela pasó dos años junto a su bisabuela, Mme de Chalais, una mujer inteligente y culta de los tiempos de Luis XIV, a la que adoraba. A su lado aprendió a ser un auténtico aristócrata por dentro y por fuera y a tratar a las mujeres con un respeto que ya se estaba perdiendo, cosa que no olvidó ni durante los peores años de la Revolución. También de ello hablaremos a lo largo de este compte rendu de su paso por el mundo antes de entrar en el infierno, según unos, o de disolverse in des Welt-Atems wehendem All, como canta Isolda, dejándonos un recuerdo imborrable que ha dado lugar a muchos miles de páginas y a un enigma no del todo resuelto, a los que vienen a incorporarse, con toda humildad, las que siguen a esta introducción, quizá demasiado larga.

XAVIER ROCA-FERRER

CAPÍTULO I

LOS PIES TUVIERON LA CULPA

«Son mis pies los que me han hecho cura…».

Talleyrand y los Astros

Bajo el signo de Acuario, Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord vino al mundo el 2 de febrero de 1754 en París, Rue Garancière, y fue bautizado el mismo día en la iglesia de Saint-Sulpice. En alguna parte hemos leído que los Acuario tienen una personalidad fuerte y atractiva. Hay dos tipos de Acuario: uno es tímido, sensible y paciente. El otro es exuberante, vivo, y puede llegar a esconder las profundidades de su personalidad bajo un aire frívolo. Ambos tipos de Acuario tienen una fuerza de convicción y un sentido de la verdad muy fuerte, pero son tan honestos que son capaces de cambiar sus opiniones si se les demuestra con pruebas que están equivocados. Los Acuario son capaces de ver los diferentes puntos de vista sobre una cuestión, por lo que son uno de los signos más tolerantes y sin prejuicios de todo el zodiaco. Son perseverantes y se expresan razonadamente, con moderación y, a veces, con humor. Casi todos son inteligentes, claros y lógicos. Muchos son imaginativos y psíquicos. A veces sienten la necesidad de retirarse del mundo para meditar o pensar. Se niegan a seguir a la multitud. A pesar de su personalidad abierta y su deseo de ayudar a la humanidad, no suelen hacer amigos con facilidad. Les cuesta mucho entregar su alma.

Aunque el autor no es muy aficionado a los horóscopos, es fuerza reconocer que muchas de las características señaladas se dieron en la personalidad de nuestro protagonista. Su padre, Charles-Daniel de Talleyrand-Périgord (1734-1788), caballero de Saint-Michel en 1776, teniente general en 1784, pertenecía a una rama menor

(cadette) de la casa Talleyrand-Périgord que algunos genealogistas hacían descender de los antiguos señores de Grignols, a su vez rama menor de los prestigiosos condes de Périgord, cuyos orígenes se remontaban nada menos que al siglo XI y que también eran una línea menor de la ilustre (y extinta) casa de la Manche, todo lo cual no está muy claro y todavía es objeto de discusión entre los eruditos con tiempo que perder.

Charles-Daniel vivía modestamente en la corte de Versalles con su esposa Alexandrine de Damas d’Antigny (1728-1809). Talleyrand tuvo un tío ilustre, Alexandre-Angélique de Talleyrand-Périgord (1736-1821), hermano menor de su padre, arzobispo de Reims y luego cardenal y arzobispo de París, que influyó notablemente en que el muchacho fuera entregado a la Iglesia. Talleyrand se mostró siempre muy orgulloso de sus ilustres ancestros y en sus memorias se declara «descendiente de los antiguos vasallos de la corona». Luis XVIII, que le detestaba, solía decir: «Monsieur de Talleyrand solo se equivoca en una letra en sus pretensiones: es del (du) Périgord, no de (de) Périgord».

Daniel-Marie, abuelo del biografiado, se casó dos veces: la primera con Marie-Guyonne de Theobon de Rochefort, de cuyo matrimonio tuvo a Gabriel-Marie, conde de Périgord, que se casó a su vez en 1743 con su prima Marguerite de Talleyrand, princesa de Chalais, única heredera de la rama de Chalais, de la que tuvo a Gabriel de Talleyrand-Périgord, que acumuló la riqueza y los títulos de ambos progenitores. De su segundo matrimonio con Elisabeth de Chamillard nacieron cuatro hijos más: Charles-Daniel, padre de Charles-Maurice, Gabriel-Marie, Louis-Marie, barón de Périgord, y el ya citado Alexandre-Angélique, arzobispo de Reims. Charles-Daniel contrajo matrimonio en 1751 a los dieciséis años con Alexandrine-Victoire-Léonore de Damas d’Antigny, seis años mayor que él, perteneciente a una familia noble de Borgoña venida a menos, que apenas aportó 15.000 libras. El matrimonio fue, al parecer, muy feliz, cosa rara en la época, y tuvieron cuatro hijos: el primogénito murió muy joven, y le siguieron Charles-Maurice, Archambaud y Boson. En sus primeros años Charles-Maurice no vivió en la opulencia. Con todo, como Alexandrine era dama de honor de la segunda delfina, María José de Sajonia, Luis XV les concedió una pensión para «completar» los ingresos familiares (en especial, el sueldo de militar del padre, brigadier y luego coronel del ejército real).

Las muertes del delfín en 1765 y de la delfina en 1767, los padres del futuro Luis XVI, a los que los Talleyrand se hallaban especialmente vinculados, solo consiguieron empeorar las cosas, pues la madre de Charles-Maurice no logró ganarse un lugar en el círculo de amigos de la caprichosa María Antonieta. Como dejó dicho Mme de Campan, primera camarista de la reina: «El arte de la guerra funciona sin cesar en la corte: rangos, dignidades, pero, sobre todo, los favores mantienen un combate ininterrumpido en el que no se conoce la palabra paz». Aunque, como se verá muy pronto, nuestro protagonista no destacó nunca por su amor filial, seguramente porque sus progenitores hicieron muy poco por merecerlo, nunca olvidó las dificultades económicas que rodearon su infancia, sobre todo si comparaba su posición con la holgadísima de su tío, el conde de Périgord, y de toda la descendencia Chalais.

En cualquier caso, en la aristocracia del ancien régime las relaciones entre padres e hijos solían ser muy frías y distantes. Los padres de los niños de buena familia se interesaban poco por sus vástagos hasta que no cumplían los doce o catorce años y podían «entrar» en la sociedad que les esperaba. Era entonces cuando tocaba decidir qué se podía hacer con ellos. Además, las obligaciones «cortesanas» de padres y madres quitaban mucho tiempo a la vida de familia. Por otra parte, el famoso manual Emilio, o De la educación de J.J. Rousseau, que intentó cambiar las cosas y no pocos padres tomaron como manual para la educación de sus hijos, no se publica hasta 1762, cuando nuestro protagonista tenía ya ocho años. Solo le faltaba que una mala jugada del destino le hiciera perder la primogenitura.

¿ACCIDENTE O TARA?

Como ocurría por lo general con los infantes de su clase, Charles-Maurice fue enviado a un faubourg de París, en este caso el conocido como Saint-Jacques, para que lo criara una nodriza hasta los cuatro años. No fue, pues, una excepción; el hermano mayor, fallecido, también había sido llevado a una nodriza y no había ocurrido nada. No puede decirse lo mismo en su caso. He aquí cómo nos lo cuenta él en sus Memorias del príncipe de Talleyrand, a las que recurriremos con frecuencia. En líneas generales son bastante creíbles porque, aunque calla lo que no le interesa que se sepa, no suele mentir. Talleyrand resultó a lo largo de su vida un celoso dueño de sus silencios, que fueron muchos, pero casi nunca pretende engañarnos.

A los cuatro años [...] la mujer con la que me habían puesto a pensión me dejó caer de encima de una cómoda. Me dañé un pie [el derecho]. Pasó meses sin decirlo y solo se dieron cuenta cuando me vinieron a buscar para enviarme al Périgord, a casa de Mme de Chalais, mi bisabuela. [...] Por entonces había pasado demasiado tiempo desde el accidente como para poder curarme. El otro pie, que a lo largo de aquel tiempo de dolor tuvo que soportar solo el peso de mi cuerpo, se había debilitado. Quedé cojo de por vida.

Desde su primera infancia se vio obligado, pues, a andar apoyado en una especie de muleta rudimentaria. Puede verse su calzado «especial» en su mansión de Valençay y en el Museo Carnavalet de París. El zapato tiene la forma de un pie de elefante de armadura metálica completado por una férula de hierro que discurre por la cara interior de la pantorrilla y se fija por

debajo de la rodilla a un sólido collar de cuero. Su visión estremece como la de un instrumento de tortura. De todos modos, frente a esta versión que sostiene el propio interesado y que no se discutió en un principio, a lo largo del siglo XIX y del que le siguió otros especialistas mantuvieron muy pronto que el defecto era hereditario y que el niño nació «marcado»: no cabía hablar, pues, de accidente, sino de «tara». Además, como el sabio doctor e historiador Agustin Cabanès (1862-1928) sostenía que este defecto venía acompañado de anomalías intelectuales y morales, el detalle encantó a los que de entrada detestaban al personaje. Explicaba la maldad de aquel auténtico «monstruo de la naturaleza», al que odiaban más que a ningún otro hombre público de la época. Pero seguramente Cabanès no se equivocaba del todo.

Casi dos siglos después, en 1988, uno de sus biógrafos, Michel Poniatowski, afirmó a partir de estudios médicos que el niño había nacido con una malformación que afectaba no a uno sino a los dos pies. Se trataba del llamado «síndrome de Marfan», consistente en un crecimiento desproporcionado de pies y manos. En su caso, había nacido con un pie izquierdo plano y largo y un pie derecho corto, gravemente atrofiado. A mayor abundamiento, el defecto se daba también en su tío Gabriel-Marie, que cojeaba ostensiblemente, uno de cuyos retratos nos lo muestran con un extraño calzado ortopédico parecido al de nuestro protagonista. Ello no privó al tío de hacer carrera militar, una carrera que a Charles-Maurice le fue negada. En 2003, uno de sus últimos y mejores biógrafos, Emmanuel de Waresquiel, se decantó decididamente por esta segunda versión y sostuvo que la finalidad de entregar el niño «estropeado» a la Iglesia no se debió tanto a su defecto físico ni a una especial falta de afecto paterno, sino al propósito de obtener para el chico, difícil de casar con una rica heredera por su «tara», puesto que «la marca» representaba un indudable peligro para la descendencia, la cuantiosa herencia de su riquísimo tío arzobispo.

LA FORTUNA DE UN SEGUNDÓN

Ante la desgracia del primogénito, la familia se volcó en el segundo. Archambaud era tan solo un oficial joven y guapo sin dinero, por lo que se vio obligado por sus padres a lograr un buen matrimonio, algo que finalmente se consiguió. Su madre tenía unas cuantas sobrinas lejanas, la más rica de las cuales era Sabine de Senozan de Viriville, nieta del conde de Vienne, primo de su madre, cuya hija Claudia se había casado en 1761 con Jean-François Olivier de Senozan. El matrimonio había muerto en 1769 dejando una sola hija, Sabine, que, gracias a diversas herencias, se había convertido en uno de los mejores partidos de Francia. Su fortuna no era comparable con su linaje (algunos llegaron a hablar de mésalliance), pero permitía pasar por alto sus orígenes poco ilustres, dado que su nobleza era reciente y debida a la compra de cargos parlamentarios. También el benjamín, Bosun, hizo en su día un buen matrimonio en el mundo de las finanzas.

Según resulta del contrato nupcial, la novia de Archambaud disponía de una renta de 20.000 libras para su uso personal y aportaba otras 100.000 libras al matrimonio procedentes de la venta de parte de sus bienes muebles. La aportación del novio consistía, más que en bienes concretos, en «esperanzas», entre las que destacaban las tierras de l’Angoumois que heredaría de su bisabuela cuando esta muriera. Todo ello a costa de dejar sin un céntimo a Charles-Maurice con el argumento de que ya se encargarían de él la Iglesia y su tío el arzobispo. En cuanto a las gracias personales de la joven, que no había cumplido aún dieciséis años (Archambaud tenía diecisiete), parece que no eran muchas: «Tiene una cabellera soberbia, hermosos dientes, no es baja y, con un poco de colorete, su tez resulta bonita [...] es alegre, sabe música y le ama mucho», he aquí cómo la describió en una carta Mademoiselle Charlemagne, amiga de la familia y gouvernante de los hijos de Charles-Daniel y Alexandrine.

La boda tuvo lugar en el Hôtel de Senozan a principios de 1779. El rey, la reina y toda la familia real habían firmado el contrato nupcial pocos días antes de la ceremonia religiosa que bendijo el cardenal de la familia del novio. A la ceremonia siguieron unas cuantas grandes cenas en los palacetes1 de Châtelet, de Guerchy y en el de los Talleyrand. En ningún momento hizo acto de presencia Charles-Maurice, que prefirió desaparecer. Ni siquiera menciona la boda en sus memorias. No tardaría en ser ordenado discretamente sacerdote en Reims.

En aquel momento Archambaud aún estaba desarrollando su personalidad, pero no tardó en revelarse como un joven cortesano de escasa inteligencia al que solo apasionaban las mujeres y el juego. Siempre endeudado hasta las cejas, en 1786 su affaire con la duquesa de Guiche, hija de la duquesa de Polignac y educada bajo la mirada de la reina, constituyó un auténtico escándalo. Durante una visita nocturna del joven a la dama en Versalles, la llegada inesperada del marido obligó al amante a saltar desde una ventana del primer piso, a consecuencia de lo cual se dislocó una rodilla. Se dice que Luis XVI comentó el episodio con estas palabras: «Puesto que parece absolutamente necesario que estemos rodeados de putas, por lo menos que se las aloje a todas en la planta baja». Una de las pocas bromas que se le conocen.

EN BUSCA DE AIRES SALUTÍFEROS: LOS AÑOS EN CHALAIS

Aunque los pies de su hijo mayor no parecían inquietar mucho a los progenitores y Talleyrand se lo reprocha numerosas veces (todavía en 1792, exiliado en Londres y sin un céntimo, cuenta a un amigo que ni su padre ni su madre le habían besado nunca, algo que resulta difícil de creer), su salud sí les preocupaba, sobre todo tras haber perdido al que hubiera sido el auténtico primogénito de la familia, por lo que su madre lo llevó en 1757 a tomar las aguas de Forges. Desde el principio fue confiado a los cuidados de la ya citada Mademoiselle Charlemagne, mujer de confianza de la familia que había pasado de servir a la marquesa d’Antigny a ocuparse de su hija, que es la que se encarga en 1758 de llevarlo a pasar dos años en la mansión de la princesa de Chalais en Santonge. Ya empezaba a estar extendida en la época la fe en los poderes salutíferos de la vida campestre, que Rousseau se encargaría de reforzar.

La madre se excusa: tras un aborto, su salud es precaria y, aunque no lo dice, quitarse el niño de encima le resulta claramente beneficioso dada la mala situación financiera del aún joven matrimonio. Incluso a la hora de costear el viaje se nota el afán ahorrador de los padres, al menos en lo que respecta al que entonces era todavía su único hijo, puesto que Archambaud no había nacido aún. De la mano de Mademoiselle Charlemagne, que sentía un enorme afecto por el «cojito», un afecto que el niño le devolvió con creces, Charles-Maurice viajó en una democrática diligencia, de manera que para hacer un recorrido de cuatrocientos veinte kilómetros tardó diecisiete días, durante los cuales se alojaba por las noches en las posadas más baratas que había por el camino.

En sus memorias Talleyrand se extiende largamente sobre esos dos años en casa de su bisabuela, Marie-Françoise de Rochechouart-Mortemart, princesa de Chalais. La anciana era nieta de Colbert e hija de M. de Vivonne, padre de Mme de Montespan, la que fuera amante de Luis XIV. Viuda de su matrimonio con Michel Chamillart, marqués de Cany, tenía a la sazón setenta y dos años. Había sido dama de palacio de María Leszczyńska, la esposa polaca de Luis XV, y se había retirado de la corte en los años cuarenta para instalarse en su dominio de Chalais hasta su muerte, ocurrida en 1771. La dama conservó siempre lo que se

llamaba l’esprit Mortemart, una forma particular de humor que se asociaba tradicionalmente a los miembros de la casa Rochechouart-Mortemart a partir del siglo XVII. Se ha definido como «brillante y cáustico» y, en general, poco respetuoso con los cortesanos más altivos, de los que se burlaban sin llegar a la ofensa. Saint-Simon lo advirtió y lo glosó en sus memorias.

En las suyas el propio Talleyrand reconoce que aquella mujer «avait conservé ce que l’on appelait encore l’esprit des Mortemart: c’était son nom». A su lado, el chico tuvo la revelación inconsciente pero imborrable de su personalidad y se inició en el arte de vivir propio de su raza, una representación de la cual parecía haber subsistido en la persona de su bisabuela para transmitírselo. Lo conservará en la escuela, en el seminario, en la Iglesia y fuera de ella, en definitiva, durante toda su vida. Fue la primera vez (y quizá la última) en que tuvo la ocasión de conocer una corte digna de tal nombre a partir del ambiente un tanto feudal pero exquisitamente cortés que rodeaba a aquella gran dama. Los domingos después de misa recibía en la «farmacia» de su casa a los enfermos y baldados de la región para, siguiendo el buen criterio de dos monjas enfermeras, proporcionarles los tratamientos más adecuados a sus males. Allí aprendió que la nobleza no consistía en coleccionar títulos y blasones, sino en hacer sentir su superioridad espiritual y educar al mundo mediante su sola presencia.

En la madurez de su vida la recuerda vivamente en sus memorias:

También es la primera [mujer] que me hizo degustar la felicidad de amar... ¡Le doy las gracias por ello! Sí, la amaba mucho. Su memoria me resulta aún muy cara. ¡Cuántas veces a lo largo de mi vida no la he echado de menos! ¡Cuántas veces he notado con amargura el precio que costaba contar con un afecto sincero en mi propia familia!

También es cierto que en su testamento aquella mujer singular se olvidó de su huésped y su generosidad se dirigió a Archambaud. Religiosa, debió de pensar también que Dios (o, en

su lugar, la Iglesia de Francia) velaría por aquella criatura tan lista pero lisiada que tal vez con un poco de suerte llegaría a papa. La Iglesia ya había conocido seis o siete papas franceses desde Esteban IX, en la época de Federico de Lorena. En Chalais Talleyrand aprendió a leer. Además, en aquel pequeño mundo reservado y cálido como una corte de cuento nadie le hizo sentir nunca que era un «tarado». Cojeaba como en París, pero, como él mismo nos dice, «su corazón se bañaba en ternura».

Dos años después de su llegada a Chalais, sus padres lo reclamaron. Dejó a su bisabuela llorando: nunca más volverían a verse. Acompañado otra vez por Mademoiselle Charlemagne, hizo el viaje de regreso a París en las mismas precarias condiciones en que había hecho el de ida. Llegó a su casa en la madrugada del 1 de septiembre de 1760. Sabemos muy poco sobre los dos años siguientes2, pero intuimos que sirvieron para que sus padres se ratificaran en su plan de hacerle seguir la carrera eclesiástica a la sombra de su tío arzobispo. En 1762, el año de la publicación del Emilio, Charles-Maurice entró en el prestigioso colegio de Harcourt. Tenía ocho años.

_________

1 Hemos decidido traducir el término francés hôtel por «palacete» o «mansión» para evitar confusiones. En algunos lugares de España (en Madrid, sobre todo) y de Latinoamérica se ha seguido usando hasta hace poco la palabra hotel uhotelito en el sentido de «casa más o menos aislada de las colindantes y habitada por una sola familia» (DRAE).

2 En sus memorias Talleyrand da a entender que fue llevado directamente del «campo» al colegio de Harcourt, pero no es cierto. Se come dos años. ¿Por qué?

CAPÍTULO II

LOS AÑOS DE ESTUDIO

«Fue en el seminario donde M. de Talleyrand se forjó mejor que en el mundo este carácter impávido sobre el cual las bondades y la injurias resbalan con la misma facilidad, que sabe obtenerlo todo y perderlo todo sin descomponerse y que, concentrado en sí mismo, se sirve de los hombres como de máquinas, los eleva, los rebaja, los acaricia o los inmola con una total indiferencia. En el curso de su vida, tan variada, [...] la nota dominante de su carácter fue siempre la de cura».

JACQUES-CLAUDE, conde Beugnot (1761-1835), par de Francia

EL COLEGIO DE HARCOURT

Curiosamente Talleyrand no nos dice nada en sus memorias de los dos años que separan su llegada a París de su ingreso en el colegio de Harcourt, y carecemos de fuentes capaces de llenar este vacío, seguramente irrelevante. Situado en una parte desaparecida de la Rue de la Harpe, cerca de la Sorbona, la añeja institución fundada en 1311 en la que estudiaron grandes talentos como Boileau, Diderot, La Harpe, Montesquieu, Racine o La Mettrie, ha sido reemplazado en la actualidad y casi en el mismo lugar por el Lycée Saint-Louis. Muy popular en la época, «el Harcourt» acogía por igual a hijos de la burguesía y de la aristocracia. Los miembros de esta última solían contar con un preceptor privado. En cuanto a Charles-Maurice, dicha tarea la compartieron en un principio un tal abad Hardi y uno de sus primos, Louis-François de La Suze, también emparentado con la princesa de Chalais a través del primer matrimonio de la dama. No fueron los únicos: les siguieron M. Hullot, que se volvió loco, y M. Langlois, especialista en la historia de las cortes de Francia, cuyos fastos describía detalladamente con enorme entusiasmo. Él se encargó del muchacho hasta que abandonó el colegio en 1769.

Talleyrand no se detiene mucho en ellos en sus memorias y da a entender que fue un auténtico autodidacta que escogió personalmente sus lecturas y pasatiempos. Con todo, parece evidente que el tal Langlois, hombre amable que también fue tutor de sus dos hermanos menores, despertó en él una cierta simpatía, porque en 1828 lo hallamos en la lista de invitados a una fiesta que dio su expupilo en su fastuosa mansión parisina de la Rue Saint-Florentin, y todo apunta a que lo ayudó económicamente en sus últimos años. Es posible que aprendiera de él la costumbre de empolvarse el cabello, pues parece que solo ellos dos lo siguieron haciendo hasta los últimos años de la Restauración.

Poco nos ha dejado dicho de los años, sin duda monótonos, pasados en el colegio de Harcourt. De entre sus profesores solo destaca cierto abad Duval, profesor de filosofía que había escrito un opúsculo contra Newton que había hecho reír mucho a Voltaire. Allí trabó amistad con otro alumno, Auguste de Choiseul-Gouffier, dos años mayor que él, del cual nos cuenta que «participó y participa aún de todos mis afanes, placeres y proyectos que han agitado mi alma a lo largo de mi vida», y, efectivamente, parece que se convirtió en uno de sus mejores amigos a lo largo de su atribulada existencia. El tío de este muchacho era nada menos que el duque de Choiseul (1719-1785), uno de los estadistas más importantes de la época que fue ministro de Asuntos Exteriores y luego jefe de gabinete de Luis XV. Mimado por la Pompadour y derrotado por la Du Barry, conoció el exilio. La Du Barry, en cambio, conoció el frío tajo de la guillotina. En un primer momento el duque fascinó a Talleyrand, que vio en él un modelo a seguir. Le admiraba el hecho de que, siendo un hombre del establishment, se mostrara a la vez como un librepensador y fuese amigo de los peligrosos philosophes. En sus primeros pasos, más de una vez recurrió a su consejo en materia de política económica de la Iglesia, primera cuestión de la que se ocupó. Con el transcurso del tiempo, sin embargo, comenzó a juzgarlo con otros ojos y pasó a preferir la gestión de uno de sus predecesores en el cargo de primer ministro de Francia, el honesto y longevo cardenal Fleury (1653-1743), al cual no pudo conocer personalmente. Escribe en sus memorias: «M. de Choiseul será para la historia únicamente un hombre que gobernó Francia mediante el despotismo a la moda [...] y su nombre no nos recuerda batallas ganadas, tratados gloriosos ni ordenanzas o reglamentos útiles».

Y, sin embargo, nunca olvidó lo que oyó decir al duque en más de una ocasión sobre su forma de trabajar y la útil compatibilidad de la actividad política con la vida social:

En mi ministerio siempre he hecho trabajar más que trabajado yo mismo. No hay que enterrarse bajo montones de papeles: hay que buscar hombres capaces de desentrañarlos. Hay que gobernar los asuntos con un gesto, con un signo... Nunca he impuesto informes largos, he intentado retener la información que ofrecía la conversación de los embajadores. [...] Hay que hacer trabajar a los que trabajan y entonces el día tendrá más de veinticuatro horas. Un ministro que se mueve en sociedad puede adivinar incluso en una fiesta más de lo que llegará a saber nunca encerrado en su despacho.

En este punto fue su discípulo más aventajado y obtuvo muy buenos resultados.

SER CURA TAMPOCO ES TAN MALO...

No existe constancia de que Talleyrand fuera un estudiante brillante, pero tampoco de que fuese desobediente, revoltoso o incómodo. Todo indica que se había sometido a lo que sus padres exigían de él, y aunque en los textos de algunos biógrafos de la corriente clerical de la segunda mitad del xix se resaltan a veces momentos de «abatimiento» y «tristeza», no deben entenderse como dramáticas crisis de conciencia del tipo que suelen sufrir ciertos seminaristas inseguros antes de su ordenación. Por otro lado, ser clérigo en Francia en aquellos tiempos era algo muy distinto de serlo ahora: si se contaba con buenos padrinos (y Charles-Maurice tenía a su tío), casi podía asimilarse a un buen matrimonio en el que uno se ahorraba los inconvenientes de la monogamia, al menos teórica.

De hecho, a los hijos inteligentes de buena familia la Santa Madre Iglesia les abría un sinfín de posibilidades para medrar, enriquecerse y no privarse de placer alguno que fueron aprovechadas por no pocos prêtres. ¿Quién no recordaba los ejemplos «tan poco ejemplares» de los cardenales de Retz, el famoso frondista al que Talleyrand admiraba especialmente, el hábil Richelieu o el sinuoso Mazarino, que llegó a ser el hombre más rico de Francia? Y las cosas no habían cambiado mucho. Cierto panfleto de la época referido a un conocido obispo decía:

Un évêque de grande mineEt dont le nom me reviendraPayait du trésor de l’ÉgliseComme l’usage l’autoriseUne actrice de l’Opéra......................................

«Comme l’usage l’autorise» dice la coplilla. En otras palabras, el tal obispo estaba lejos de ser una excepción. Durante su estancia en la escuela, Charles-Maurice contrajo la viruela, pero ello no le abrió las puertas del hogar familiar, quizá por temor a

un contagio, sino que se le alojó en casa de una cuidadora profesional de la calle Saint-Jacques. De todos modos, tuvo más suerte que el pobre Mirabeau y la enfermedad no dejó marcas en su rostro. En sus memorias no evita quejarse del poco interés que despertó su enfermedad en su familia:

Me sentí aislado, sin apoyos, todos vueltos en contra de mí, pero no me quejo porque pienso que estos retiros obligados hacia mi interior han avivado mi capacidad de reflexión. Debo a las penas de mis primeros años haber ejercitado muy pronto mi hábito de pensar con mayor profundidad, un hábito que quizá no habría tenido si me hubiesen ofrecido algunos motivos insignificantes de alegría...

Vale la pena observar, al hilo de estas «confesiones» y de otras parecidas que iremos reproduciendo a lo largo del libro, que, cuando Talleyrand empieza a escribir sus memorias «nel mezzo del camin della sua vita», se había ganado ya numerosos enemigos que le reprochaban determinadas actuaciones objetivamente muy graves. Será luego, tras colgar los hábitos, traicionar a la Iglesia y a sus reyes, intrigar en todos los ámbitos, participar en mil casos de corrupción, aceptar toda clase de sobornos, etc., cuando empiece a insistir en que «se vio condenado a crecer sin amor y a ser lo que no quería ser», circunstancias fatídicas con las que pretende explicar y hacerse perdonar «sus errores», como suelen hacer todavía hoy ciertos delincuentes juveniles de buena familia con el asesoramiento de caros psiquiatras. Por ello en sus memorias muestra especial interés en recoger sus quejas sobre su desgraciada infancia y su «vocación impuesta», con el propósito de atribuir cierta culpa de sus fechorías a la infortunada decisión de sus progenitores de «meterlo a cura». En consecuencia, todos esos lamentos merecen ser tomados cum grano salis.

Nos consta que empezó a escribir la parte de sus memorias que trata de su juventud tras firmarse el Concordato (1801) que reconcilió a Napoleón con el papado. Al año siguiente el emperador le obligó a casarse en interés de la moral pública con la mujer con la que estaba conviviendo desde tiempo atrás: Catherine

Noele Grand, luego de Talleyrand-Périgord, a pesar de la firme oposición de Roma, que le seguía teniendo por obispo. Fue entonces cuando el que lo había sido de Autun al empezar la Revolución empieza a imaginar que algún día deberá rendir cuentas por haber abandonado el estado clerical. Por lo tanto, presentarse como le prêtre malgré lui en sus memorias constituye una suerte de justificación de su regreso al estado laical, su auténtica vocación. En una de las cartas de contrición enviadas a Roma en 1838, poco antes de su muerte, se refiere a «una dirección impuesta a una juventud totalmente contraria a una vocación sincera» y, en otra, «a una juventud [...] conducida hacia una profesión para la cual no había nacido».

Sin embargo, no pocos contemporáneos suyos de muy buena familia, como Turgot, Chateaubriand o Jacques de Norvins, sobrino del poderoso Loménie de Brienne, arzobispo de Toulouse y luego de Sens, ministro de Luis XVI, se negaron rotundamente a obedecer la voluntad de sus familias, empeñadas en «meterlos» en la Iglesia velis nolis. Bien mirado, si se examina su trayectoria desde el final, tampoco le fueron tan mal las cosas a Charles-Maurice en el seno de la Mater et Magistra ni se privó de nada. Teniendo en cuenta las estrecheces por las que pasaba su familia, la Iglesia le permitió mejorar su situación personal. No tardó en ingresar él solo el triple de lo que obtenían sus padres «por todos los conceptos». Cuando bastantes años después insiste tanto en el tema de la imposición paterna, hay que creerle a medias. Unos historiadores le creen mucho, como Jean Orieux; otros muy poco, como Waresquiel. Que el lector decida.

Tampoco hay razón alguna para pensar que Talleyrand fuera especialmente desgraciado en sus años de escolar. Es muy probable que incluso su falta de brillantez respondiera a un plan preconcebido o inconsciente de pasar desapercibido: ¿para qué exhibir, pues, su inteligencia, su capacidad de reflexión, su memoria y su incomparable sentido de la observación? Un colegio como el que le acogía era un lugar ideal para practicar las artes del silencio y el disimulo, que tanto le sirvieron cuando «entró en el mundo». En cuanto a sus relaciones con la familia durante sus años de escolar, el matrimonio Talleyrand-Périgord-de Damas d’Artigny invitaba a sus hijos escolarizados a cenar en su casa una vez a la semana en compañía de su preceptor y les despedía con una frase ritual que su destinatario nos ha conservado: «Soyez sage, mon fils, et contentez M. l’abbé!». Estamos casi convencidos de que Talleyrand nunca hizo enfadar en serio a abbé alguno. Años después, cuando fue ponente en la asamblea de la Constitución Civil del Clero y propuso e hizo aprobar la expropiación de los bienes de la Iglesia, mató seguramente a muchos abbés de un infarto.

EL NEPOTISMO ECLESIÁSTICO EN FRANCIA

No todos los que en el siglo XVIII entraban en un seminario en Francia y en muchos otros países europeos lo hacían por vocación religiosa. Para muchos jóvenes humildes con afán de aprender el seminario era la única escuela gratuita que se les ofrecía. Baste recordar la historia del protagonista de Rojo y negro. Que luego fueran buenos o malos curas ya era otro cantar. Cabe suponer que habría de todo. También ocurría lo mismo entre las grandes familias: al amparo de la Iglesia las cabezas brillantes podían labrarse un porvenir envidiable a cambio de unas obligaciones y privaciones mínimas. Si en la familia había ya, además, alguna autoridad eclesiástica destacada, la cosa se presentaba más fácil todavía. Ello confería a la aristocracia un control sobre la vida religiosa del país que podía resultar muy provechoso. En Francia, los Rohan llevaban «dominando» el arzobispado de Estrasburgo, que pasaba de tío a sobrino, desde generaciones. A partir de 1760 una cuarta parte de los ciento treinta obispados del reino se hallaban bajo el control de trece familias: los Castellane detentaban cuatro, los La Rochefoucauld tres, y otros tantos los Brienne, los Bernis, los Nicolaï, los Boisgelin...

Algo parecido ocurre en la familia Talleyrand. La carrera del longevo Alexandre-Angélique de Talleyrand-Périgord (1736-1821), hermano del padre de Charles-Maurice, es un ejemplo de lo que estamos diciendo. Tras estudiar en el seminario de Saint-Sulpice con los oratorianos, fue nombrado limosnero del rey y luego vicario de Verdún gracias a la influencia de su cuñada, la condesa de Périgord, mujer todopoderosa bajo Luis XV, aunque no figure entre sus amantes. No había cumplido aún treinta años cuando Charles-Antoine de La Roche-Aymon, arzobispo de Reims, lo elige como su coadjutor y lo hace nombrar para la sede in partibus de Trajanopolis, hoy Loutra Traianopouleos1. Absorbido en la corte por las tareas de gran limosnero de Francia y, muy pronto, por las funciones de ministro de la Feuille, cargo que le permitía controlar la distribución de una parte importante de los beneficios eclesiásticos, La Roche-Aymon deja en manos de su coadjutor la administración de su diócesis, en la que está, además, llamado a sucederle. El arzobispo titular muere diez años después y Alexandre-Angélique se elige a sí mismo como sucesor de acuerdo con lo previsto. En aquel momento el arzobispado de Reims ingresaba 560.000 libras de rentas anuales (el doble que el de Narbona). El nuevo arzobispo no dudará en elegir como su coadjutor al mayor de sus sobrinos, nuestro Charles-Maurice.

A partir de entonces las relaciones entre el eclesiástico y los padres de su protegido se estrechan y los hermanos empiezan a tratarse regularmente. En 1767 alquilan juntos el palacete de Guerchy, en la Rue Saint-Dominique, y pasan las vacaciones de verano también juntos en una finca arrendada cerca de Vincennes, donde «el aire es excelente». Tres años después, con los quince cumplidos, Charles-Maurice se instala en Reims. Realiza el viaje en una silla de posta para él solo (¡había que quedar bien!), que lo trasladó en dos días de su casa de París a Reims. Allí tomó el nombre de abad de Périgord y vistió su primera sotana (en realidad, calzones hasta la rodilla, frac y medias de seda negros), requisito al que todavía no estaba obligado y que, si hay que creer al interesado, «le fue impuesto contra su voluntad». Hombre de natural elegante, quizá pensó que el negro no le sentaba bien. Mme de Chateaubriand, que lo odiaba, lo recuerda como un chico «bastante guapo, con cabellos rubios y ondulados y una mirada límpida, pero fría y escrutadora, y una estatura superior a la media». Llegó a medir casi un metro ochenta.

EN REIMS

No parece que su primera estancia en Reims le haya hecho muy feliz y, bastantes años después, se refiere con desdén en sus memorias al lujo que rodeaba al arzobispo de la diócesis y a su coadjutor, que «no compensaba, nos dice, el sacrificio completo de mi sinceridad que se me exigía». Que el joven Charles-Maurice no eligió el estado eclesiástico parece fuera de toda duda, pero que lo haya aceptado de tan mala gana como quiere darnos a entender resulta cuando menos discutible. En 1782 el joven Jacques de Norvins, futuro director de la policía del Imperio, recibió de su tío Loménie, arzobispo de Toulouse, la sugerencia de hacer carrera en la Iglesia y el buen hombre le prometió su cargo (por lo menos). Norvins, que tenía trece años, nos cuenta en sus memorias:

El prelado tuvo la bondad de insistir y de subrayar las ventajas de la ambición y de la fortuna. [...] Yo le dije que el único objeto de mis estudios era ver cumplida mi vocación decidida de convertirme en magistrado.

Las perspectivas que se ofrecían al muchacho eran ciertamente atractivas: una vida eclesiástica relajada y libre, una gran

fortuna y la posibilidad de hacer una carrera administrativa y política en la Iglesia o fuera de ella. No pocos arzobispos se habían convertido en primeros ministros del país: André Hercule de Fleury fue el principal consejero de Luis XV, del cual había sido preceptor, y su mandato fue «la parte más feliz del reinado del abuelo de Luis XVI», o Loménie de Brienne, arzobispo de Toulouse, ministro de este último, que convocó los fatídicos Estados Generales de 1789, se asustó y corrió a refugiarse en el mejor remunerado arzobispado de Sens.

Desde el primer día tío y sobrino se entendieron a la perfección. Las cartas de Talleyrand que se conservan en los archivos del château de Broglie muestran que las relaciones entre ambos fueron siempre muy cordiales. Parece normal, puesto que, gracias a su tío, Charles-Maurice es invitado y acogido en Reims, entra en el seminario de Saint-Sulpice y obtiene las dispensas necesarias para obtener sus primeros beneficios antes de la edad mínima prescrita. La Revolución los separa (no podía ser de otro modo), pero el arzobispo volverá a entrar en contacto con su sobrino en los últimos años del Imperio y se convertirá en un aliado importante del futuro exministro de Napoleón. En una carta posterior a la primera Restauración dirigida a Bruno, marqués de Boisgelin, emigrado de 1792, luego maître de la garde-robe y comisario extraordinario de la octava división naval del rey (Toulon), caballero de san Luis y par de Francia desde 1815, Charles-Maurice definía a su tío como «un hombre excelente, que ha hecho de la indulgencia uno de sus principales deberes».

Convertido en arzobispo de Reims en 1777 y, por lo tanto, en primer par eclesiástico de Francia, Alexandre-Angélique se encarga de presidir las asambleas quinquenales del clero galo y sigue ingresando anualmente rentas por valor de 560.000 libras como su antecesor, más 126.000 libras por sus dos abadías de Cercamp y Saint-Quentin en Isle. En 1789 el buen hombre adquirió en París el palacete de Gramont en la Rue Bourbon por 251.000 libras, aunque la Revolución le impidió disfrutarlo.