Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Serie: Lengsfelder Geschichten

- Sprache: Deutsch

Der IV. Band der Reihe „Lengsfelder Geschichten“ bleibt sich treu. Wie seine Vorgänger greift er in lockerer Folge einzelne Ereignisse, Personen, Zustände oder Naturerscheinungen aus Stadtlengsfeld und seiner näheren Umgebung auf. Die einzelnen Beiträge sind spannend, weil gründlich recherchiert. Sie sind anrührend, weil der Leser an Schicksalen wirklich gelebter Menschen teilhaben kann. Sie sind aufregend, weil die Nachforschungen bisher Unbekanntes zutage brachten. Manche sind auch abstoßend oder absurd, weil man solche Missetaten bisher nicht für möglich hielt. Einzelne Beiträge sind auch komisch, weil sie eigene Lebenserfahrungen bestätigen oder auch widersprechen. Nur langweilig sind sie nie. Band IV geht unter anderen folgenden Fragen nach: Was verbindet ein ehemaliger Verteidigungsminister der Bundesrepublik Deutschland mit Stadtlengsfeld? Spendet der Baier warmes Wasser? Wieviel Mühlen klapperten in der Stadt? Wer beförderte das Postwesen in Stadtlengsfeld? Wie wurde ein Lengsfelder Musiklehrer in New York? Wann gab es den letzten Bauern im Ort? Die Antworten gibt es im Buch.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 230

Veröffentlichungsjahr: 2016

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Danksagung

Die Autoren möchten sich bei Gisela Schlegel für die redaktionelle Durchsicht des Manuskripts bedanken. Frau Hannelore Schmidt aus Vacha, Claudia Maria Greifzu aus Kaltennordheim, Frau Inge Schlegel und Manfred Wolfram aus Stadtlengsfeld, Herrn Udo Stanelle aus Gehaus, Karl Joachim aus Unterbreizbach sowie Rudolf Nensel aus Otzbach danken wir für die sehr interessanten Anregungen und Hinweise.

Autoren

Prof. Rolf Schlegel, ist Emeritus für Zytogenetik, Genetik und Pflanzenzüchtung, nach über 40 Jahren Erfahrung in Forschung und Lehre. Er ist Autor von mehr als 200 wissenschaftlichen Publikationen und anderen Abhandlungen, Koordinator internationaler Forschungsprojekte und Mitglied mehrerer internationaler Organisationen. Er veröffentlichte bereits erfolgreich fünf Fachbücher in englischer Sprache, herausgegeben von drei amerikanischen Verlagen. Rolf Schlegel diplomierte 1970 auf dem Gebiet der Genetik und Pflanzenzüchtung und promovierte 1973. Die Habilitation (Dr. sc.) folgte 1982. Er war langjährig an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, dem Institut für Genetik und Kulturpflanzenforschung der Akademie der Wissenschaften, in Gatersleben, dem Institut für Getreide und Sonnenblumen-Forschung, Dobrich/Varna sowie dem Institut für Biotechnologie der Bulgarischen Akademie der Landwirtschaftswissenschaften tätig, darüber hinaus an verschiedenen wissenschaftlichen Einrichtungen der USA, Brasilien, England, Japan, Russland und anderen Ländern. Seit geraumer Zeit hat er die Ahnenforschung seines Heimatortes Stadtlengsfeld zur Freizeitbeschäftigung gemacht. Dabei entstand eine Datei von mehr als 24.000 Personeneinträgen aus der mehr als tausendjährigen Geschichte des Ortes. Die Schicksale der Menschen und deren Leben bieten Stoff für eine Vielzahl von Geschichten und historischen Darstellungen. Diese einem breiten Publikum kundzutun, ist eine neue Passion des Autors.

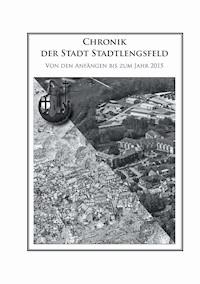

Studienrat i. R. Rolf Leimbach war 47 Jahre Lehrer in Stadtlengsfeld. Als Mitglied des Wissenschaftlichen Rates für Unterstufenforschung an der Akademie der Pädagogischen Wissenschaften der DDR beteiligte er sich an der Weiterentwicklung von Lehrplänen sowie Lehrmaterialien für das Fach Heimatkunde. Seine Publikationen in der Fachzeitschrift „Die Unterstufe“ befassten sich mit methodischem Experimentieren und der Erziehung zur aktiven Fragehaltung. Er veröffentlichte zahlreiche methodische Handreichungen für den Heimatkundeunterricht. Er ist Autor zahlreicher Lehrbücher, Schülerarbeitshefte und Unterrichtshilfen für den Heimatkunde- und Sachunterricht. Nach dem Ausscheiden aus dem aktiven Schuldienst intensivierte Rolf Leimbach seine heimatkundlichen Forschungen. Er veröffentlichte eine umfangreiche Chronik seiner Heimatstadt, die Geschichte des Porzellanwerkes Stadtlengsfeld, des Schulwesens, des Kaliwerkes Menzengraben sowie der Kirche. Weitere Arbeiten befassen sich mit den Hexenprozessen im 17. Jahrhundert, den Ereignissen des Jahres 1848 in der Stadt Lengsfeld, der Brandkatastrophe 1878 und dem Jahr 1945. Einen besonderen Schwerpunkt bildet die Erforschung der einstigen israelitischen Gemeinde im Heimatort, die zu den größten in Thüringen zählte. Rolf Leimbach ist es ein stetiges Anliegen, die facettenreiche Geschichte seiner Heimatstadt vielen Bürgern und Gästen nahezubringen. Deshalb engagiert er sich im Kultur- und Geschichtsverein mit Vorträgen, Führungen und Ausstellungen.

Vorwort

Rolf Schlegel und Rolf Leimbach genießen das Privileg, zum älteren Semester zu gehören. Beide sind „Ureinwohner“ dieser Stadt. Sie wurden hier geboren und wuchsen hier auf. Nach der Schulzeit verloren sich die Wege durch das Berufsleben. Sie kreuzten sich wieder im Jahre 2011. Schon die ersten Gespräche zeigten gemeinsame Interessen. Der eine war schon länger mit Regionalgeschichte befasst, der andere war auf der Suche nach seinen Ahnen. Gewinnbringender konnte diese Symbiose nicht sein: Regionalgeschichte wird erst lebendig mit den Aktivitäten jener Menschen, die sie gestalteten.

So fassten zwei Gedanken Fuß: Es galt, die schon zahlreich erschienen Beiträge zur Geschichte Stadtlengsfelds tiefergreifend zu recherchieren und diese einem breiten Leserkreis in Buchform darzubieten. Parallel dazu sollten in einer elektronischen Datenbank alle ehemaligen und gegenwärtigen Einwohner der Stadt erfasst werden. Die Autoren wissen, dass sie diesem Ziel ewig hinterherlaufen werden. Aber 35.000 Menschen, die bisher erfasst werden konnten, sind eine wahrer Schatz für die Erforschung und Bereicherung der Regionalgeschichte.

Der jetzt erschienene Band ist der Vierte, der wie seine Vorgänger die Regionalgeschichte in vielen Facetten darbietet.

Es ist im höchsten Maße interessant zu sehen, woher wir kommen und wie die Geschichte das Glück oder Unglück von Personen beeinflusste.

Rolf Leimbach und Rolf Schlegel betrachten ihr Werk als Vermächtnis an die gegenwärtige Generation, Kinder und Enkel. Mögen sie sich ihrer Heimat sowie ihren Wurzeln bewusst werden, ihren Vorfahren gedenken und die Arbeit der Autoren eines Tages weiterführen.

Inhalt

Kapitel

Karg ist der Boden, hart die Arbeit

Andreas Kalkhof – Musiklehrer in New York

Karl-Theodor von Guttenberg mit Lengsfelder Ahnen

Wässer von Lengsfeld

Turmbau zum Baier

Warmes Wasser vom Vulkan

Hannelore Mohr – Kindheitserinnerungen

Von Amsterdam in den Tod

Lengsfelder Berufsschule

Die Christel von der Post

Bibliographie

Anhang

Karg ist der Boden, hart die Arbeit

Landwirtschaft in der Lengsfelder Gegend

Rolf Schlegel

Rhön – altes Siedlungsland

Die Rhön ist altes Siedlungsland. Für die Bewohner bildete über viele Jahrhunderte die Landwirtschaft die Grundlage für die Versorgung mit Nahrungsmitteln. Bereits in der Jungsteinzeit und später vor 3.000 Jahren, in der Mittleren Bronzezeit, siedelten Menschen in der Region. Erst kürzlich ist bei Ausgrabungen in Eisleben sogar 7.000 Jahre altes Emmer- und Einkorngetreide ausgegraben worden. Jene Menschen betrieben also schon eine Art von Bodenkultur.

Abbildung 1: Mönche als Landbauern mit Pflug und Ochsengespann bei der Feldarbeit. Quelle: Zeichnung Wilhelm Riefstahl (1827–1888)

Später folgten ihnen die keltische Siedler, die die Rhön mit mächtigen Befestigungsanlagen überzogen, darunter die Wallburg am Umpfen bei Diedorf oder am Baier bei Stadtlengsfeld. In der Hallstattzeit (700–450 v. Z.) ist vor allem im östlichen Rhönvorland, entlang der Fränkischen Saale eine relativ dichte Besiedlung nachzuweisen. Frühzeitliche Wegeverbindungen zwischen den keltischen Oppida (stadtähnliche Siedlungen) sind belegt. Zwischen dem Baier und der Hessenkuppe liegt der bekannte Emberg. Zwischen beiden Bergen läuft auf dem Höhengrat eine uralte Grenze, der sogenannte „Hähl“ (vgl. Lengsfelder Geschichten III). Es ist eine Grenze, die durch einen Doppelgraben gekennzeichnet ist. Man kann ihn noch heute finden.

Dass die nacheiszeitlichen Menschen bereits zu mehr als nur Jagen in der Lage waren, zeigen neueste Ausgrabungen aus dem Jahr 2014. In der Nähe von Leipzig fand man ein typisches Langhaus und einen 7.300 Jahre alten Garten. Der Baier-Berg in Sichtweite von Stadtlengsfeld, sozusagen der Hausberg, lässt neben frühzeitlichen Schutzanlagen auch Ackerterrassen und Wohnpodien1 erkennen.

Ab dem 5. Jahrhundert wurden im Rahmen der sogenannten Fränkischen Landnahme das fruchtbare Rhönvorland und die bergigen Regionen gerodet und besiedelt. Als Verwaltungseinheiten wurden dabei Königshöfe gegründet. Um das Jahr 777 war die gesamte Rhön Königsland der Franken. Die dicht bewaldeten Hochlagen der Hohen Rhön wurden als Altgau Buchonia (das heißt gebirgiges Buchenwaldland) unter königlichen Waldbann gestellt. Der Begriff „Salzwald“, der um das Jahr 1141 bekannt war, leitet sich von dem Königshof Salz ab, dem das Land unterstand. Die hohe Rhön blieb der königlichen Jagd vorbehalten und wurde somit etwas später besiedelt.

Erst im 8. Jahrhundert – mit der Christianisierung und dem Aufbau von Klöstern – erfolgte eine dichtere Besiedlung und Erschließung weiterer landwirtschaftlicher Flächen (vgl. Abb. 1). Noch im 19. Jahrhundert bezeichnete man Teile der Rhön zu Recht als Armenhaus Deutschlands. Ein Ruf, den die Region mit anderen Landschaften und ähnlichen Bedingungen teilte.

Viel besser erging es der Bevölkerung auch nicht in Schwaben, Hessen oder Niedersachsen. Bis weit ins 18. Jahrhundert hinein war das Leben der Rhönorte vergleichbar mit dem in jenen Landesteilen. Zu allen Zeiten mussten sich die Menschen redlich ernähren. Auch wenn die Erträge noch niedrig waren, so reichte es doch, um seit mehr als 5.000 Jahren zu überleben.

Landschaft

Die heutige Kulturlandschaft der Rhön stellt sich als aufgegliederte Waldlandschaft mit einer starken Durchdringung von Wald- und Offenland dar. Diese Mischung ist bedingt durch die intensive Rodungstätigkeit im 16. Jahrhundert zur Gewinnung von Siedlungs-, Acker- und Grünland. Eine intensive Waldnutzung war typisch über Jahrhunderte hinweg.

Charakteristisch für das heutige Bild der Rhön ist eine nach Höhenstufen differenzierte Nutzung. Die Flusstäler und die unteren, flachen Hangpartien sind dominiert von landwirtschaftlich genutztem Acker- und Grünland. Daran schließen sich zumeist auf den oberen Hangbereichen und Hochflächen Mähwiesen und Weideflächen an.

Prägend für die Rhön sind die noch heute häufig unbewaldeten Hochflächen, die als Wiesen und Weiden (Huten) genutzt wurden. Dieses Kulturland befindet sich in einem Mittelgebirge mit einer Nord-Süd-Ausdehnung von etwa 80 Kilometern und etwa 40 Kilometern von Ost nach West – zwischen Werra und Fränkischer Saale bzw. zwischen der Fulda und dem Spessart.

Die Rhön unterscheidet sich von manch anderem deutschen Gebirge dadurch, dass ihr Relief entscheidend durch den Vulkanismus geprägt wurde. In jungtertiärer Zeit überlagerten Eruptivgesteine die darunter liegenden Schichten derart, dass wir in der Hohen Rhön eine geschlossene Basaltdecke finden. Hier lag auch das Zentrum des Vulkanismus. In anderen Teilen waren die Eruptionszentren nicht so dicht beisammen, so dass die Basaltergüsse oft voneinander getrennt blieben. Es gab etwa 500 Vulkane in der Gegend!

Die Vorder- bzw. Kuppenrhön verdankt diesen Vulkanen ihr charakteristisches Aussehen. Die letzten Nachwirkungen des Vulkanismus sind die Kohlensäurequellen, zum Beispiel von Kissingen, Brückenau und Leimbach bei Salzungen. Auch die Kohlensäureausbrüche im Kalibergbau zählen dazu. Die Hohe Rhön wurde zudem – früher weit mehr als heute – durch ausgedehnte Moore geprägt. Das Schwarze und das Rote Moor zeugen noch davon. Typisch für die Vorderrhön waren und sind die Kutten, die durch Auslaugungen im Zechstein oder Buntsandstein entstanden. Dagegen sind die früher so häufigen Blockmeere weitgehend verschwunden.

Die Verwitterungsböden aus Sandstein, Muschelkalk und Basalt ergeben nur eine geringe Bodengüte. Die ackerbauliche Nutzung ist stark eingeschränkt. Ursprünglich war die Rhön eine geschlossene Waldlandschaft. Die Buchenwälder herrschten vor, neben Eiche, Birke, Erle sowie Vogelbeere. Der frühmittelalterliche Begriff „Buchonia“ für das Gebiet der heutigen Rhön leitet sich davon ab.

Klima

Mönche des Mittelalters prägten den Spruch: „Nix, nox, nebulae – optima munera Rhoenae“. Das bedeutet „Schnee, Dunkelheit und Nebel – die besten Geschenke der Rhön.“

In der Tat, es werden durchschnittlich 250 Nebeltage verzeichnet (Wasserkuppe). Die Bedingungen für landwirtschaftliche Begehren waren in der Hohen Rhön und den an sie angrenzenden Gemarkungen noch nie gut gewesen. Im Frühmittelalter war es ja klimatisch noch günstig. Ab 1306 wurde es so richtig kalt in der Rhön.

Die Jahresmitteltemperaturen der jüngsten Geschichte lagen beispielsweise zwischen 1901 und 1950 bei 5–6 Grad; im Vergleich die des Werratals bei 7–8 Grad. Noch deutlicher werden die Unterschiede beim Vergleich der mittleren Julitemperaturen nämlich 13,6 Grad und entsprechend 16,5 Grad, in Meiningen gar 18,6 Grad.

Dafür waren die Niederschlagsmengen in der Rhön höher. In Frankenheim lagen sie bei 940 Millimeter, in Klings 762 Millimeter, in Meiningen dagegen nur bei 644 Millimeter.

Auf der Wasserkuppe liegen im Durchschnitt der Jahre 125 bis 135 Tage Schnee bei ca. 150 Tagen Frost. Das ist fast die Hälfte des Jahres. Während der Kälteperioden des Mittelalters muss es noch unwirtlicher zugegangen sein.

Bauernstand

Ab etwa dem Jahr 100 vor der Zeitrechnung scheint die Rhön aus unerfindlichen Gründen weitgehend menschenleer gewesen zu sein. Noch im 8. Jahrhundert, während der Klostergründungen von Fulda (744) und Hersfeld (755), berichtet man von einer „ungeheuren menschenleeren Waldwildnis“ Buchoniens.

Aus Norden sickerte langsam eine neue Kultur ein, die den „Germanen“ wie sie Cäsar definierte, zuzuordnen ist. Sie besiedeln zunächst nur die unteren Nebentäler von Werra, Ulster und Felda. Ortsnamen wie Buttlar, Borsch (Borsaho), Geisa (Geisaha), Motzlar, Weilar, Alba (Albaha) und Wiesenthal (Visunthaha) und Flussnamen wie Felda und Katza deuten auf germanischen Ursprung hin und entstanden vermutlich um das 3. Jahrhundert.

Als jene germanischen Stämme wie Chatten, Langobarden, Sueben, Hermunduren und andere die Rhön durchstreiften, gab es noch keinen Bauernstand, ebenso wenig eine feudale Abhängigkeit. [1]

Das Wort Bauer, beziehungsweise dessen lateinische Entsprechungen, wird in den frühmittelalterlichen Quellen nur ganz selten gebraucht, obwohl doch ohne jeden Zweifel die meisten Menschen damals landwirtschaftlich tätig waren. Wenn die historischen Quellen soziale Unterscheidungen machen, reden sie nicht von „agricolae“ oder „rustici“, nicht von Bauern, sondern von „liberi“ und „servi“, von Freien und von Unfreien. Man kann die Ursache dafür darin sehen, dass eben alle Menschen Bauern waren und dass es eines besonderen Wortes deshalb gar nicht bedurfte. [2]

Es gab aber Siedlungsgemeinschaften. Befunde und Gräberfelder bei Kaltenwestheim und Kaltensundheim deuten auf einen planmäßigen, bereits im 7. Jahrhundert von feudalen Grundherren betriebenen Landesausbau in der Rhön hin. Ort mit den Endungen „hausen“, „hus“, „husa“, „husun“ oder „husen“ wie Urnshausen lassen auf eine fränkische Erstbesiedlung schließen. Orte wie Ebenets (Mebritz), Volkradis (Föhlritz) oder Alprechtis (Melpers) passen in eine spätere Besiedlungsperiode, das heißt an das Ende des 9. Jahrhunderts.

Frühmittelalter

Die frühmittelalterliche Landwirtschaft war extensiv. Die Viehzucht dominierte. Die Bodenflächen wurden meistens nur wenige Jahre genutzt, bis die Ertragskraft des Bodens erschöpft war. [2] Durch Brandrodung schuf man neue Ackerflächen. Der Wohnsitz war auch nicht fest. Man zog dorthin, wo es bessere Äcker gab. Das fiel den damaligen Siedlern vermutlich nicht sehr schwer. Ihr bisschen Hab und Gut ließ sich mitnehmen und die einfachen Hütten konnte man schnell neu errichten.

Meist war das eine verwandte Sippe, die den Boden gemeinsam bearbeitete und das Vieh gemeinsam hütete. Man pflügte kreuzweise mit dem Hakenpflug, der den Boden nur aufriss. Mit der Zeit lernte man den Boden besser zu nutzen.

Mit der langsam wachsenden Bevölkerung wurde das Land knapper. Höhere Erträge wurden notwendig. Eine bessere Bodenbearbeitung war die erste Voraussetzung. Anstatt des leichten Hakenpfluges, kamen langsam schwerere, schollenbrechende Pflüge in Anwendung. Sie gab es schon länger. Bereits Plinius der Ältere, der römische Chronist, berichtet aus dem ersten Jahrhundert von einem Wendepflug mit Vorschneidmesser, Streichbrett und Radvorgestell. Er hatte solche Pflüge in Rätien2 gesehen. Das ist das heutige nördliche Alpenvorland. Man kann aber davon ausgehen, dass sich solche Verbesserungen auch in Germanien ausbreiteten.

Man sollte es nicht glauben. Mit solchen Pflügen hat man noch in den 1950er Jahren in der Rhön den Boden bearbeitet, sowohl mit Pferdegespannen, aber auch mit Kühen oder Ochsen oder kombiniert.

Mittelalter

In der Rhön gab es im Mittelalter, also vor rund 800 Jahren, etwa 15 Burgen. Sie waren im 11. bis 13. Jahrhundert oft von (niederadligen) Rittern auf steilen Bergkegeln oder auch anderen strategisch günstigen Orten errichtet und stark befestigt worden. Oft waren sie von einer hohen Mauer umgeben oder durch einen Wallgraben zusätzlich noch geschützt. Beim Bau der Burg mussten die Bauern der Umgebung Frondienste leisten. Für ihre Arbeit bekamen sie keinen Lohn. Sie durften dafür bei Gefahr mit ihrer Familie und ihrem Hab und Gut in der Burg Schutz suchen. Dort konnten sie so lange bleiben bis die Gefahr vorüber war. Die Burgen begünstigten den schrittweisen Landausbau. Der Niederadel, der im Hoch- und Spätmittelalter Träger der Rodungstätigkeit und der Verwaltung war, stieg Ende des 15. Jahrhunderts zur Reichsritterschaft auf. Es entstand der Ritterkanton Rhön-Werra einen für die Region von bedeutenden Territorialherren.

Unter der Regierungszeit der Kurfürsten Julius Echter (1573–1617) behauptete sich das Hochstift Würzburg als dominierender Territorialherr in der Rhön behaupten. Unter ihm wurde nicht nur eine erste Forstordnung zum Schutz der stark dezimierten Rhönwälder erlassen, sondern auch die katholische Gegenreformation in der Region vorangetrieben.

Der Widerstand war groß, dem evangelischen Adel gelang es, Balthasar von Dernbach (heute: Dermbach) abzusetzen. Der Kaiser griff ein und bestellte eine vorläufige Regierung, die jedoch die Gegenreformation weiter betrieb. Im Jahr 1602 gewann Baltasar sein Land zurück. Als er 1606 starb, war das ganze Gebiet wieder katholisch. Wer sich nicht fügte, musste auswandern und etwa die Hälfte seines Besitzes als Abzugssteuer zurücklassen. Die ritterschaftlichen Besitzungen der Herren von Boineburg in Lengsfeld und Weilar sowie von Völkershausen wurden später, während des Dreißigjährigen Krieges, durch den Abt von Fulda rekatholisiert. Der Protest der Herren von Boineburg und Völkershausen nutzte nichts, vier Jahre dauerte die katholische Zeit in Lengsfeld und Weilar. Noch während der Kriegswirren wurden sie wieder evangelisch.

Viele Güter und Stiftungen flossen in dieser Zeit als Schenkungen den Klöstern zu. Noch waren die mittelalterlichen Grundherren mehr mit der Wirtschaft und Viehzucht denn mit Minne und Müßiggang befasst. [6] Sie erstarkten mehr und mehr. Sie gewannen an Einfluss. Solche Schenkungen galten und gelten in der römisch-katholischen Kirche als „gottgefälliges Werk“. Auf die Weise glaubten die weltlichen Herrscher, sich ihr „Seelenheil“ und einen Platz im Jenseits erkaufen zu können. Ein ungewollter Nebeneffekt war, dass durch solche Schenkungen manche Orte der Rhön erstmals namentlich erwähnt wurden. Das trifft auch auf Stadtlengsfeld zu.

Ab dem Mittelalter fanden mehrere Siedlungsphasen im 12., 15. und 17. Jahrhundert statt, die mit ausgedehnten Rodungen einhergingen. Im Zuge der letzten Siedlungsperiode sind die charakteristischen Walddörfer mit Plan-Gewannflure3 entstanden. Die heutige Wald-Offenland-Verteilung besteht im Wesentlichen erst seit dem 17. Jahrhundert.

Im späten Mittelalter folgte unmittelbar an die Phase der Expansion eine Ära des Niedergangs. Entscheidend hierfür war der starke Bevölkerungsrückgang, der durch mehrere Hungersnöte zu Beginn des 14. Jahrhunderts und die ab Mitte des 14. Jahrhunderts auftretenden Pestepidemien hervorgerufen wurde. Die Folge war eine frühe Agrarkrise. Ganze Dörfer oder Teilsiedlungen wurden aufgegeben und die dazugehörigen Fluren vom Wald zurückerobert. Das zu Lengsfeld gehörende Dorf Wüstensachsen war vermutlich eines der aufgegebenen Ortschaften. [10]

Die gegenwärtige Siedlungsstruktur ist noch immer durch eine geringe Besiedlungsdichte charakterisiert, mit überwiegend kleinen Dörfern. Die Ortschaften wurden auf Rodungsinseln angelegt. In Tälern und niederen Hängen sind Haufendörfer zu finden. Sie haben oft einen wehrhaften Charakter mit teilweise noch existierenden Mauerbefestigungen und häufig vorkommenden Wehrkirchen. Die Hochlagen weisen nur wenige Siedlungen auf. Dabei handelt es sich meist um Einzelhöfe. Sie entstanden im Rahmen der Siedlungswellen des 15. bis 17. Jahrhunderts. Es sind oft planmäßig angelegte Straßendörfer (Walddörfer). Hier war die ursprüngliche Form die Blockflur. Durch spätere Realteilungen dominieren heute die schmalen Ackerstreifen der Gewannflur.

Als traditionelle Hausformen kommen kleine Dreiseithöfe in offener Hoflage und ärmliche Winkelhöfe vor. Typisch sind auch sogenannte Wohnstallhäuser. Dabei befinden sich im Erdgeschoss Wohnstube, Kammer, Küche und Stallung. Im Obergeschoss sind weitere Wohn- und Lagerräume untergebracht. Häufig sind die Gebäude unterkellert. Die Winter waren kalt. Reserven mussten frostsicher deponiert werden.

Die Häuser sind meist aus Holz mit Lehm- bzw. Ziegelausfachung gebaut. Rote Dachziegel- und Schindelverkleidung sind vermehrt anzutreffen. Oft verfügen die Häuser auch über angegliederte Backhäuser. Die Stadtentwicklung beschränkt sich auf die Lagen in den Tälern der Fulda oder Felda.

Siedlungsformen im Wandel der Zeit

Sowohl die Strukturen von Orten als auch Flurnamen sind von den jeweiligen Produktionsverhältnissen abhängig. Bei der an anfänglichen ungeregelten Wechselwirtschaft mit vorwiegender Viehhaltung bestand die Neigung zur Ausbildung von individuell bewirtschafteten Blockfluren, die mit Kleinformen der Wohnplätze (Einzelhöfe, Weiler) ausgestattet waren. Dauerackerbau auf kleinen Flächen, der durch ausgedehnte Viehhaltung mit Wald- und Hutungsheide verbunden war, tendierte zur Langstreifenflur, die ebenfalls mit Kleinsiedlungen verbunden waren (im nord-westlichen Raum Drubbel oder Esch genannt). Bei zunehmendem Getreideanbau und starker Bevölkerungsvermehrung entwickelte sich die genossenschaftlich bestellte Gewannflur, die mit großen Orten (z. B. Haufendörfer) verbunden war.

Kelten

Die Kelten nutzten rechteckige bzw. quadratische Äcker bis hin zur Bronze- und Eisenzeit. Die im Gelände noch sichtbaren Spuren bestehen in wall- oder grabenartigen Einhegungen. Sie bildeten zugleich Feldbegrenzungen. Um den Baier kann man noch solche Reste ausmachen. Auf Grund der vielen Hanglagen sind terrassenförmig angelegte Felder üblich. Oft bilden sie netzartige Flursysteme, die gelegentlich mit Hütten verbunden sind. Hutungen lagen dazwischen. Es waren die Weiden des Viehs, wo Ackerbau nicht möglich war.

Bei dem damaligen Stand der Feldbearbeitung waren den Böden nach drei bis fünf Jahren soweit die Nährstoffe entzogen, dass sich ein Anbau nicht mehr lohnte. Inwieweit eine Düngung mit Mergel, Kalk oder tierischen Exkrementen erfolgte, lässt sich heute schwer sagen. Hinweise darauf gibt es jedoch.

Die bebauten Flächen mussten also nach einigen Jahren aufgegeben werden und wurden Brache. Natürlicher Bewuchs, Viehauftrieb und Nichtbepflanzung ließen den Boden sich regenerieren, so dass er nach zehn bis 15 Jahren erneut bebaut werden konnte. Da in dieser kurzen Zeit kein Wald entstehen konnte und das weidende Vieh einen stärkeren Bewuchs verhinderte, war keine allzu arbeitsaufwendige Rodung notwendig. Man bezeichnet diese Wirtschaftsform als „wilde Feldgraswirtschaft“. Man kann schätzen, dass diese Bearbeitungsmethode vielleicht zwei bis drei Dezitonnen Getreide pro Hektar an Ertrag lieferte.

Die Bearbeitung eines Hektars Boden mit dem Pflug dauerte vermutlich acht bis neun Arbeitstage. Berücksichtigt man die durchschnittliche Dauer der Feldbestellung von zirka sechs Wochen, die notwendige Bearbeitung der Brache und die Ernte mit der Sichel (ein Hektar in zehn Tagen), dann konnten zwei bis drei Arbeitskräfte jährlich drei Hektar Acker bestellen und abernten. Der Ertrag reichte, um sechs Erwachsene und einige Kinder mit der pflanzlichen Grundnahrung zu versorgen. Die Hälfte oder in günstigen Fällen ein Drittel der erwachsenen Bevölkerung war mit dem Acker beschäftigt. Daher war die Viehwirtschaft schon damals effektiver. Privaten Besitz an Boden gab es noch nicht. Er gehörte der Siedlungsgemeinschaft, die vorübergehende Bearbeitungsrechte auf einzelne Familien aufteilte. Jährlich wurde der Boden neu unter die Sippe verteilt. Im 2. Jahrhundert begann man schon den Acker nach „Würde“ zu verteilen. Die Viehzucht dominierte fast immer über die Bodenbebauung, Weiden wurden gemeinsam benutzt, Schweine als gemeinsame Herde im Wald gehütet.

Feudalismus

Nach der fränkischen Landnahme gingen die ehemaligen Siedlungsgemeinschaften schrittweise in den Feudalismus über. Die feudale Grundherrschaft setzte sich allmählich durch. Grundherrschaft bedeutet Herrschaft über Land und Leute. Freie Rodebauern wurden nach und nach zu feudalen Abgaben gezwungen.

Dennoch gab es immer noch neue Ansiedlungen wie Deicheroda, Martinroda oder Mosa zwischen dem 9. und 12. Jahrhundert, die man auch als Adelsdörfer bezeichnete. Die Anzahl der Dörfer war wohl im 13. Jahrhundert am höchsten. Im 14. und 15. Jahrhundert wurden zahlreiche Siedlungsplätze wieder aufgegeben – sie verkamen zu Wüstungen. Es war die spätmittelalterliche Wüstungsperiode, die von etwa 1320 bis 1500 reichte. Wüstensachsen (oder Waldsachsen bzw. Waldsassen) bei Stadtlengsfeld ist eine von vielen. [10] Im 16. Jahrhundert unterbanden die Grundherren sogar vollkommen weitere Landnahmen und Rodungen.

Die Gewann bildete das Grundelement der feudalzeitlichen Flur. Die streifenförmigen Ackerstücke waren meist mit Bauern Bauernstellen im Dorf verbunden. Dort wurde zunehmend die Dreifelderwirtschaft betrieben. Diese Wirtschaftsform erbrachte etwa fünf Dezitonnen Getreide pro Hektar. Rechnet man bei einem Erwachsenen mit einem jährlichen Verbrauch von ein bis eineinhalb Dezitonnen, so konnte ein Hektar zwei Erwachsene ernähren.

Im Gefolge der Bevölkerungszunahme rückten Siedlungen näher zusammen. Es wurden Absprachen und Kompromisse mit Nachbarsiedlungen notwendig. Dadurch entstand eine weiterentwickelte Organisation. Autoritäten waren für die Regelung von Konflikten sowie Planungen notwendig. Der Boden, der nun seine Erträge entsprechend der Kunst des Bearbeiters lieferte und nicht mehr beliebig neu gerodet werden konnte, ging allmählich in den Besitz des Bauern. Im 8. Jahrhundert hat sich ein Teil der freien Bauern unter die Obhut von Herren, Adligen, der Kirche oder eines Kloster begeben, um bei den üblichen kriegerischen Auseinandersetzungen besser geschützt zu sein. Jene Bauern erhielten von ihrem Herrn einen Besitz zur Bewirtschaftung. Dafür leisteten sie bestimmte Dienste und zahlten Abgaben. Sie wurden zu Hörigen. Spätestens seit dem 11. Jahrhundert stellen solche grundherrlichen Bauern die Masse der ländlichen Bevölkerung dar. Man bezeichnete sie im frühen Mittelalter als „geburen“, das heißt Bauern. Am Ende des Mittelalters waren es noch immer geschätzte 80 Prozent der Bevölkerung, die in der Landwirtschaft tätig waren. Ab dieser Periode wurde die Landwirtschaft, vor allem Ackerbau, intensiver. Der Feldbau spielte sich nun auf dauernd bewirtschafteten Flächen ab. Feste Bauernhöfe bzw. Gehöfte wuchsen zu ständigen Siedlungen oder zu Dörfern zusammen. Sie alle waren für die gesamte Arbeit zuständig.

Rechte der Bauern

Über Jahrhunderte beeinflusste das sogenannte fränkische Erbrecht die Fortdauer des Bauernstandes und die Landwirtschaft der Rhön. Laut diesem Recht stand allen Kindern das Erbe zu gleichen Teilen zu. Im Einflussgebiet der Herren aus Fulda galt es allerdings weniger stark. Dennoch, um das Jahr 1800 als die Bevölkerung deutlich zunahm, hatte dieses Recht verhängnisvolle Auswirkungen.

In Folge von Erbteilungen nahm die Größe der landwirtschaftlichen Betriebe schrittweise ab. Die mittlere Feldgröße betrug nicht mehr als ein bis sechs Tagewerke. Es gibt ein Beispiel aus Wiesenthal um das Jahr 1850, wo der Besitz von 230 Grundeigentümern in 13197 (!) Parzellen aufgeteilt war. Eine weitere Schilderung über die Gemeinde Rosa weist auf die Trostlosigkeit der Flur hin:

Abbildung 2: Landkarte mit den Fuldaer Ämtern Geisa und Dermbach sowie dem Gerichtsbezirk Lengsfeld aus dem 18. Jahrhundert; deutlich ist die Struktur der Felder, Wiesen und Wälder in und um Stadtlengsfeld zu erkennen. Quelle: Archiv R. Schlegel, 2014

„Im Winterfeld, das sonst bei der Dreifelderwirtschaft (vgl. Abb. 4) mit seinem grünen Rasenteppich das Gelände so reizvoll überzieht, sahen die wüst liegenden Parzellen wie garstige Flicken aus. Nirgends war dem Wasser Einhalt geboten. Allerorts gab es Risse in der Erde. Die Wege lagen zumeist in Hohlen. Aus ihnen tönte weithin Geschrei und Peitschenknall.

Die Bauern fuhren Dung. Stiere und Kühe, nicht größer als anderswo einjährige Kälber, waren vor die Wagen gespannt. Mit Geißel und Zuruf trieben die Bauern ihre Gespanne an, die Schritt für Schritt den Wagen bergan zogen, als wäre er allzu sehr beladen. Dabei sah der Dung kaum aus den Horden hervor. Auf guten Wegen wäre die Arbeit mit halber Kraft getan worden. Das Feld war in unzählige kleine Parzellen aufgeteilt. Sättel wurden sie von den Bauern genannt, weil jede sattelförmig hochgepflügt war. Nur oben auf den Kämmen fing die Wintersaat an lebhaft zu grünen. Nach außen zu wurde die Saat immer dünner und in den Grenzfurchen, die schrittbreit waren, stand nichts. So wurde kaum die Hälfte des Landes zum Anbau genutzt. Die Bauern bestellten eben den Hafer. Der folgt in der Dreifelderwirtschaft dem Roggen (vgl. Abb. 4).

Die Roggenstoppeln waren aber im Herbst weder zur Saat gepflügt noch gestürzt worden. Die Deputierten erklärten, hierorts wären sie froh, wenn bis zum Martinstag das Korn gesät sei. Die wichtigste Arbeit sei im Herbst der Ausdrusch des Getreides, denn am Martinstag müssten die Schuldzinsen bezahlt werden. Von früh zwei Uhr an würde deshalb bei Laternenschein gedroschen, um Korn verkaufen zu können. Müde waren dann die Bauern und froh, wenn sie tagsüber noch die Wintersaat in den Boden brächten, zumal sich das Einheimsen der Kartoffeln, der ständigen Vorfrüchte des Roggens, bei schlechtem Wetter noch verzögere.

So wurden erst jetzt die Roggenstoppeln umgepflügt. In dem auf gelockerten leichten Sand lag dann die Saat des Hafers. Im Keim musste sie schon verdorren, wenn es nicht in jeder Woche einmal regnete. Überall wohin wir kamen, sahen wir, dass noch eine mittelalterliche Ackerkultur gang und gäbe war. Selbst die Felder des Ritterguts machten hier keine Ausnahme.“

Auch im Aussehen der Dörfer machte sich diese Güterzersplitterung nachteilig bemerkbar (vgl. Abb. 2). Derselbe Verfasser schreibt:

„Die… Dörfer sahen eines wie das andere ärmlich aus. Alle Gebäude bestanden aus Fachwerk. Verwittert, verstaubt und verräuchert sahen die Häuser alle düster und unfreundlich aus. Alleiniger Herr einer Hofreite zu sein war das Glück nur weniger Bauern. Meist wohnten zwei oder drei auf einem Wirtschaftshofe. Denn bei der Erbteilung wurden diese ebenso zerstückelt wie die Äcker in der Flur.

Lag ein Feldstück am Hang, wurde es für zwei Erben lang und quer geteilt. Über Kreuz bekam dann jeder ein unteres und ein oberes Stück. So nur konnte nach ihrer Meinung ein Acker nach Fläche und Bonität gerecht geteilt werden. Ebenso über Kreuz wurden die Häuser geteilt. Bekam der eine im unteren Stockwerk die Stube links, erhielt er sie im oberen rechts. In dieser wunderlichen Weise wurden auch Ställe, Scheunen, Hausgärten und Höfe geteilt. Alle Treppen, Türen und Dächer blieben gemeinsames Eigentum.“

Die unglückliche Bevölkerung hat nun versucht, den Fluch ihres Erbrechtes durch Besitzheiraten unwirksam zu machen. Die Folge war Inzucht größten Ausmaßes!

Feudales Recht

Die bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts herrschenden feudalen Rechtsverhältnisse trugen maßgeblich zum Niedergang der Landwirtschaft bei. Eine Vielzahl von Lasten drückte auf die Bauern. Sie standen zwischen den kirchlichen und weltlichen Herren. Beiden mussten sie zu Diensten sein, wie die Abbildung 3 zeigt. Das behinderte die wirtschaftliche Entwicklung sehr. Die bereits überholte Dreifelderwirtschaft (vgl. Abb. 4) blieb daher noch lange in Gebrauch. Zwar gab es Versuche der Bauern, durch Parzellentausch ihren Acker zu vergrößern, doch die Grundherren hintertrieben das.

Abbildung 3: Mittelalterliche Darstellung einer Schuldknechtschaft sowie der gesellschaftlichen Stellung des Bauern, gefesselt und Diener der kirchlichen und weltlichen Herren. Quelle: Archiv R. Schlegel, 2014

Sie wollten nicht auf die Triftgerechtigkeiten und Lehngelder verzichten. Den Bauern blieb oft nur der Ausweg, ein Zusatzeinkommen über Waldarbeit, Köhlerei, Steinhauerei, Lohnfuhren oder Heimarbeit (Weberei oder Vogelzucht) zu erzielen.