Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

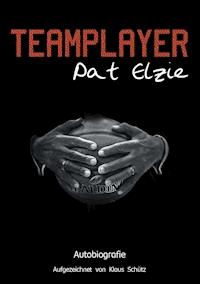

Bei "Teamplayer" handelt es sich um die von Klaus Schütz verfasste Autobiografie des deutsch-amerikanischen Basketballspielers und -trainers Patrick Elzie.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 185

Veröffentlichungsjahr: 2016

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

„Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile.“

(Aristoteles)

Inhaltsverzeichnis

Vorwort

Prolog

Kapitel 1

Kapitel 2

Kapitel 3

Kapitel 4

Kapitel 5

Kapitel 6

Kapitel 7

Kapitel 8

Kapitel 9

Kapitel 10

Kapitel 11

Kapitel 12

Register

Glossar

Vorwort

“Pat the Pal”

Pat Elzie der “Pal”, im Amerikanischen versteht man unter einem “Pal” einen Freund, Kumpel, Kamerad, jemanden, zu dem man eine enge Beziehung hat, der für einen da ist, einem Rat gibt, einem unter die Schultern greift oder auf die Schulter klopft, der einen unterstützt und fördert. Pat Elzie ist so jemand für mich und war bzw. ist es für viele andere auch. Mich persönlich hat er zuerst als junger Basketballspieler in Deutschland gefördert, Kontakte hergestellt, die es mir ermöglichten in den USA am College zu spielen und zu studieren und später auch professionell ins Trainergeschäft einzusteigen. Für dieses Vertrauen in mich und seine Unterstützung werde ich ihm immer dankbar sein. Viele andere werden das ähnlich empfinden. Wo auch immer er unterwegs war, lernte er Menschen kennen, berührte sie mit seiner herzlichen Art, baute sie auf und förderte sie. Bei dem Basketball Verein Rasta Vechta beispielsweise war er trotz seiner großen Auslastung mit dem Profi-Team immer auch für die Jugend da, hat Einzelund Kleingruppentrainings gegeben, hatte ein offenes Ohr für die Talente und deren Eltern und gab viele gute Tipps. Aber auch für die Fans war er so nah wie wohl kein anderer Trainer. Er kannte viele der Rasta-Fans persönlich, liebte es mit ihnen gemeinsam zu feiern (auch gerne ein Bier zu trinken;-)) und litt mit ihnen, wenn es mal nicht so erfolgreich lief. Die überwiegenden “good vibrations” in Vechta waren ebenso dem steilen Erfolg als auch der offenen, warmherzigen und positiven Persönlichkeit von Pat (wenn auch ohne Rasta-Haare) geschuldet. Er versteht es auf Personen zu zugehen, sie zu begeistern und durch Einbindung zu einem Teil des Ganzen zu machen. Mit dieser Herzlichkeit gewinnt er Sponsoren, die nicht nur das Team und den Verein unterstützen, wie zum Beispiel der Restaurantbesitzer Willi Südkamp, der den Rasta-Profis vergünstigtes Mittagessen im Kolpinghaus in Vechta anbietet, sondern auch zu großen Basketball-Fans werden. Selbst einflussreiche Personen wie Bürgermeister, Ärzte und Firmeninhaber werden durch seine direkte aber sympathische Art in seinen Bann gezogen und für seine Basketballprojekte gewonnen. Gleichzeitig übernimmt aber Pat auch Verantwortung in den Städten und Gemeinden, betreut Schul-AG's, stellt sich der Öffentlichkeit auf diversen Veranstaltungen und engagiert sich für wohltätige Zwecke. Pat ist beispiels-weise weiterhin der Schirmherr der Kinder-herzhilfe Vechta e.V. Sein etwas weniger großes Organisations-talent und seine Schwächen im Umgang mit dem PC weiß er geschickt durch ein breites Grinsen und dem “Outsourcen” an die richtigen Personen wettzumachen. Auch auf diese Weise macht er sich sympathisch und baut Beziehungen auf bzw. festigt sie.

Pat ist einfach ein offener, unterstützender und positiver Mensch, der eigentlich immer gute Laune hat und sein breites Lachen ist unwiderstehlich ansteckend. Natürlich wird er im Training auch mal laut und sauer oder eine Niederlage raubt ihm den Schlaf für mehrere Nächte, aber im tiefsten Inneren bleibt er dabei positiv eingestellt. Er arbeitet die Probleme auf und konzentriert sich dann auf die Umsetzung der Lösungen, anstatt an den Ereignissen oder Problemen dauerhaft hängen zu bleiben. “Konstruktive Konfliktlösung” ist sein Motto, wobei unterschiedliche Meinungen willkommen sind und auch persönliche Angriffe dem übergeordneten Ziel des Ganzen (Team, Verein) nur wenig anhaben können. Auf diese Weise hat er schon viele Situationen und Stationen im professionellen Basketball als auch in anderen Lebensbereichen über etliche Jahre hinweg gemeistert. Immer wieder hat er nach vorne geschaut und ist neue Aufgaben mit großer Freude und Begeisterung angegangen. Sein Feuer, besonders für seinen Sport, den Basketball, wurde von starken Winden und Stürmen mal hin und her geworfen, ist aber nie erloschen und brennt wie eh und je. In diesem Sinne wünsche ich ihm - ich bin mir sicher - dass Pat Elzie weiterhin für viele Menschen ein “Pat the Pal” bleibt bzw. wird und sie eine ähnliche Förderung, Unterstützung und vor allem Freundschaft von und mit Pat Elzie erfahren dürfen.

Markus Röwenstrunk

Prolog

Turning Point

„Seht euch das mal an, ein jüdisches Mädchen und ein Nigger! Hey Nigger, lass deine dreckigen Finger von der Kleinen!“ Der weiße Kerl, der mich sichtbar angetrunken und in Begleitung weiterer fünf bis sechs Boys seines Typs so aggressiv anmacht, reicht mir gerade bis zu den Schultern. Wir stehen vor einer New Yorker Disco, die sich auf Long Island direkt am Wasser befindet. Ich habe vor einigen Minuten den zweiten Platz in einem Mucki-Contest gewonnen. Die Teilnehmer mussten dabei ihre entblößten mehr oder weniger athletischen Oberkörper zur Schau stellen. Für die Girls gab es an diesem Abend einen Wet-T-Shirt-Contest. Mit den Gewinngutscheinen wollte ich mir eigentlich den Abend in diesem angesagten Segelclub versüßen. Ein Bekannter von Steve arbeitete dort als Barkeeper. Nach meinem Erfolg umringten mich natürlich etliche attraktive Mädchen. Vielleicht hat das den Neid des Giftzwergs hervorgerufen, der das dunkelhaarige Mädchen an meiner Seite wohl zu kennen schien und der offensichtlich auf eine Schlägerei aus ist. Berauscht vom Ergebnis des Wettbewerbs bin ich zu jeder Auseinandersetzung bereit. Als ich auf den Kleinen zugehe, sehe ich, wie der seelenruhig sein Getränk abstellt und mich irritierend anlächelt. Meine angeblich jüdische Begleiterin ruft mir panisch zu: „Mach das nicht, mach das nicht, lass ihn! Du kennst diese Leute nicht!“ Um sie nicht aus den Augen zu verlieren, verschwinde ich mit ihr im Club, wo die voll aufgedrehte Musikanlage eine gewaltige Geräuschkulisse produziert. Dort treffe ich auch Steve. Ich erzähle ihm von dem Vorfall und sehe sofort die nackte Wut in ihm aufsteigen. Impulsiv wie er nun mal ist, sucht er den Kerl, bewegt sich zu dem Typen hin und baut sich spontan vor ihm auf. „Bist du derjenige, der es gewagt hat meinen besten Freund Nigger zu nennen?“ Ohne die Antwort abzuwarten, haut er ihm eine rechte Gerade voll auf die Knolle, aus der augenblicklich das Blut schießt. Unverzüglich setzt die Musik aus, die Security schreitet ein und verhindert eine weitere Eskalation. Der Typ und seine Begleiter werden auf der Stelle vor die Tür gesetzt. Steve gibt sich damit jedoch noch nicht zufrieden. Er geht zum Clubbesitzer. „Was ist das hier für ein rassistischer Schuppen? Kann mein schwarzer Freund bei dir nicht mal in Ruhe seinen Erfolg feiern?“ Der Chef versucht Steve zu besänftigen, indem er uns sichtbar nervös an der Bar einen Drink ausgibt. Kaum ist er weg, raunt uns der Barkeeper zu: „Wisst ihr überhaupt, mit wem ihr euch hier angelegt habt?“ Als wir uns eher belustigt über sein seltsames Benehmen von ihm abwenden wollen, fährt er penetrant flüsternd fort: „Das ist Gottis Neffe! Ihr müsst hier schnellstens raus, seine Jungs suchen euch bereits und die Türen zum Haupteingang sind schon zu!“ Gotti war zumindest in New York eine feste Unterweltgröße. Er war Boss eines der mächtigsten Mafia-Clans in Nordamerika und dafür bekannt mit äußerster Rücksichtslosigkeit gegen jedermann vorzugehen, der sich ihm in den Weg stellte. Die Staatsanwaltschaft war ihm schon lange auf den Fersen, ohne ihn bislang dingfest machen zu können. Einfache Cops und Security-Leute ließen erst recht von ihm und seinem Anhang die Finger. Dieser mächtige Mann sollte also der Onkel unseres Giftzwergs sein? Kaum zu glauben, aber unter diesen Umständen sogar lebensgefährlich. Selbst Steve, den sonst nichts erschüttern konnte, ist sichtbar nervös, als er seinen Gegner in Begleitung seiner Buddies wieder im Halbdunkel der Disco auftauchen sieht. Sie scheinen uns zu suchen. Der Barkeeper reagiert blitzschnell und weist uns heimlich einen Weg durch den Hinterausgang.

Als wir später in unserer gemeinsamen Bude wieder vom Adrenalinüberschuss befreit sind, wird uns der Ernst der Lage bewusst. Wir stehen im Fokus eines der gefährlichsten und mächtigsten kriminellen Syndikate! Gottis Neffe scheint es mit seinen Rachegelüsten ernst zu sein. Was ist zu tun? Meine geringe Motivation am eben erst begonnenen Job in der Finanzwelt und das verlockende Angebot, als Profibasketballer in Deutschland mein Geld zu verdienen, lassen mich nicht länger zögern.

Auch Steve ist bald des ewigen Partylebens überdrüssig, fürchtet irgendwann von Big Apple aufgefressen zu werden und will dort nicht mehr weiterleben. Nach einem schweren Verkehrsunfall wenig später, an dessen Folgen er fast gestorben wäre, zieht er schließlich einen Wohnortwechsel an die Westküste Richtung Kalifornien. So trennen sich binnen weniger Tage unsere Wege und es liegen plötzlich viele tausend Kilometer zwischen uns. Innerhalb kürzester Zeit nimmt damit vor allem mein Leben eine völlig neue, ungeahnte Richtung.

1.

Ich bin Pat. Eigentlich heiße ich Patrick und mit zweitem Vornamen Raynard, aber nur meine Mutter und meine Schwester nennen mich beharrlich bei meinem vollständigen Rufnamen.

Am 22. November 1960 erblickte ich als viertes und jüngstes Kind der Eheleute Catherine Cynthia und Gustora Nickodemus Elzie in Troy/Missouri das Licht der Welt. Troy ist Bestandteil der Metropolregion Greater St. Louis und Verwaltungssitz des Lincoln County, in dem der farbige Bevölkerungsanteil seit jeher gering war.

Meine Eltern kamen allerdings aus zwei Südstaaten, in denen weitaus mehr Afroamerikaner lebten als in Missouri. Mein Vater wurde 1927 in Jackson/Mississippi geboren und meine drei Jahre jüngere Mutter stammt aus Alabama. Beide wurden in äußerst ärmlichen Verhältnissen groß, wie sie damals für die absolute Mehrheit der farbigen US-Amerikaner typisch waren.

Meine Mutter, eine geborene Miller, wuchs im kleinen Ort Bynum/Alabama als drittes von vier Kindern auf. Ihre Eltern stammten aus den damals üblichen schwarzen Großfamilien mit oft mehr als 10 Kindern, die gar nicht oder nur für kurze Zeit die Schule besuchten und dann als billige Arbeitskräfte auf den Feldern weißer Großgrundbesitzer knechten mussten. Nur so konnte die Familie ihren kargen Lebensunterhalt sicherstellen. Immerhin hatte mein Opa es zum Zimmermann gebracht und als zuverlässiger und preisgünstiger Erbauer von Häusern einen guten Ruf und eine gewisse Bekanntheit in Bynum und Anniston erworben. Trotzdem lebte man in großer Armut und in jeder Hinsicht getrennt von den Weißen. Für damalige Verhältnisse ein völlig normaler Zustand.

Als meine Großeltern eines Tages - meine Mutter war etwa 12 oder 13 Jahre alt - zum Einkaufen ins größere Anniston gefahren waren, berührte mein Großvater versehentlich eine weiße Frau, die aus einem Geschäft kam. Obwohl er sich sofort dafür entschuldigte, nahm der Ehemann dieser Weißen die Entschuldigung nicht an, sondern verfolgte meinen Opa mit dem gezückten Messer, das fast alle Männer zu dieser Zeit bei sich trugen. Passanten warnten meinen Opa, sodass er sich rechtzeitig umdrehen und ebenfalls sein Messer ergreifen konnte. Es kam zu einem kurzen Kampf, bei dem mein Grandpa dem Weißen eine Schnittwunde am Oberarm beibrachte. Mit den Worten „Wir wissen, wo du wohnst!“ zog sich der Mann schließlich mit seiner Frau zurück. Meine Großeltern ahnten, dass dies keine leere Drohung war, denn dieser Mensch war als Mitglied des berüchtigten Ku-Klux-Klan (KKK), der vor allem in Alabama sein Unwesen trieb, stadtbekannt. So machten sich am Abend auch tatsächlich acht bis zehn Mitglieder dieses rassistischen Geheimbundes in ihrer typischen Kostümierung auf den Weg zum Haus meiner Großeltern. Auf dem Weg dorthin mussten sie den Landsitz des weißen Großgrundbesitzers, der ein Herz für uns Schwarze hatte, passieren. Dieser rief ihnen warnend zu, dass bereits mehr als 20 Miller Boys gut bewaffnet auf sie warteten, die mein Großvater in großer Sorge um sein Leben zusammengetrommelt hatte. In den Südstaaten war es in den 40ern des vorigen Jahrhunderts durchaus noch üblich, dass Schwarze über Nacht einfach verschwanden. Niemand kümmerte sich darum, wenn man einen farbigen Leichnam am nächsten Morgen an einem kräftigen Baum hängen sah. Von Strafverfolgung konnte keine Rede sein und die Polizei sah tatenlos zu. Gott sei Dank beherzigten die Leute vom KKK die Warnung ihres Landlords und verzichteten auf eine gewalttätige Auseinandersetzung. Meiner Mutter schlottern heute noch die Knie, wenn sie davon erzählt.

Mein Vater hatte eine sehr harte Kindheit. Seine Mutter hatte ihn als uneheliches Kind zur Welt gebracht. Schon kurz nach der Geburt verließ ihn seine Mutter und übergab ihn der Obhut ihrer behinderten Eltern, die sich jedoch kaum um den Jungen kümmern konnten. Obwohl noch ein Kind, musste er an Stelle der beiden Alten den Großteil der täglichen Hausarbeit wie kochen, putzen usw. übernehmen. Da in diesem bettelarmen Haushalt auch die Nahrungsmittel ständig knapp waren, brachte sich mein Vater in jungen Jahren das Jagen und Fischen bei und konnte so den dürftigen Speisezettel ergänzen. Später habe ich von ihm diese Überlebenstechniken gelernt. So war er von Kindesbeinen an tägliches, hartes Arbeiten gewöhnt. Meine sehr attraktive Oma hatte wenig Interesse an weiteren Männerbekanntschaften, sondern wollte erst einmal möglichst viel Geld verdienen. Also zog sie in die großen Ballungszentren im Norden wie Chicago und New York und verdingte sich als Putz- und Haushaltshilfe bei vermögenden weißen Familien.

Mein Vater verließ mit 14 das Haus der Großeltern und begab sich mit Hilfe einiger Tanten auf die Suche nach seiner Mutter, die er schließlich in St. Louis wiederfand. Nach Überwindung erheblicher Spannungen wegen ihres unverantwortlichen Verhaltens ihm gegenüber fanden sie zusammen und begannen sich lieb zu haben. Trotz ihres jahrelangen rücksichtslosen Egoismus legte sie bald darauf den Grundstein für den bescheidenen Wohlstand unserer gesamten Familie. Von ihren Ersparnissen kaufte sie im Stile einer Geschäftsfrau nämlich einem Mann in Wentzville/Missouri ein größeres, überwiegend aus Wald bestehendes Stück Land in der Nähe des Cuivre River ab und begann es zu roden und Häuser aus Stein darauf zu errichten. Steinhäuser waren eine gute Versicherung gegen Feuer und die winterliche Kälte. Einige Häuser überließ sie unserer Großfamilie - meine Mutter lebt heute noch in einem dieser Häuser –, vier vermietete sie an Fremde. Immerhin schaffte mein Vater den Highschool-Abschluss und wurde, obwohl erst 17 Jahre alt, in die Army aufgenommen. Während seiner vierjährigen Dienstzeit war er auch eineinhalb Jahre in Süddeutschland stationiert und erlebte den Anfang der Nürnberger Prozesse aus unmittelbarer Nähe. Er war sehr sportinteressiert und hatte sich dem Boxsport verschrieben, in dem er während seiner Armeezeit auch einige Erfolge erzielen konnte. Nach seiner Zeit als Soldat versuchte er als Sparringspartner von professionellen Boxern und beim Golden Glove Boxing seinen Lebensunterhalt zu verdienen. So war er unter anderem Sparringspartner des berühmten Joe Louis, der ihm bei einem Trainingskampf das Nasenbein brach. Mein Vater war so stolz auf diesen Fight mit dem Schwergewichtsweltmeister, dass er sich standhaft weigerte, sich die arg verbogene Nase richten zu lassen.

In St. Louis lernte er bald darauf eine junge Frau kennen, die auch meiner Oma überaus sympathisch war. Sie verlobten sich und wollten in Kürze heiraten. Eines Tages war das Pärchen in einem PKW, den mein Vater steuerte, auf einer Landstraße unterwegs. Hinter einer leichten Anhöhe war ein LKW wegen einer Panne liegen geblieben, den mein Vater zu spät sah und deshalb auffuhr. Bei diesem Crash verlor seine Verlobte ihr Leben und mein Vater wurde schwer verletzt. Monatelang lag er mit lebensgefährlichen Lungenverletzungen im größten Krankenhaus von St. Louis, dem Barnes-Jewish-Hospital, wo meine Mutter als erste examinierte schwarze Krankenschwester arbeitete. Sie hatte nur in St. Louis in einer speziellen Krankenpflegeschule für Farbige ihre Ausbildung abschließen können. Alle anderen Ausbildungsstätten erwiesen sich als viel zu teuer. Meine Mum hat ihren Beruf geliebt und 60 Jahre ausgeübt, wovon eine Urkunde in ihrem Wohnzimmer heute noch zeugt. Übers gemeinsame Kartenspielen fanden meine Eltern zusammen und wurden schließlich ein Paar, das sich in St. Louis im Schwarzenviertel niederließ und in der Stadt arbeitete. Dort wurden auch mein ältester Bruder Gustora Nicholas im Januar 1955 und meine Schwester Kathy Lynnette im Dezember 1955 geboren.

St. Louis war damals eines der wichtigsten Zentren der USA und galt als Tor zum Westen und zum Norden. Trotzdem herrschte auch dort eine extreme Rassentrennung. Selbst berühmte farbige Künstler, die in der Metropole gastierten, mussten den separaten Eingang für Farbige benutzen.

Wegen der wachsenden Kriminalität in der Stadt und auf Anraten eines Arbeitskollegen meines Vaters verließen meine Eltern 1956 St. Louis und machten sich auf den Weg in den Norden nach Milwaukee. Dort versuchten sie acht Monate vergeblich ihr Glück, fanden keine Arbeit, kehrten desillusioniert nach Missouri zurück und ließen sich in Troy nieder, wo meine Mutter für vier Jahre eine Arbeit fand und 1957 mein Bruder Gregory Wayne und 1960 auch ich als jüngstes Kind geboren wurden.

Anschließend zogen wir nach Wentzville. Dort stellte meine Oma meinen Eltern ein Haus zur Verfügung.

Mein Dad arbeitete sich allmählich vom Hilfskellner zum Ober im berühmten Chase Hotel in St. Louis hoch, in dem die Spitzenklasse der damaligen Entertainer und Sängerinnen und Sänger wie Ella Fitzgerald, Sammy Davis Jr. oder Frank Sinatra ihre Shows präsentierten.

Als Nesthäkchen der Familie wurde ich von meiner Schwester und vor allem von meiner Mutter, an der ich ganz besonders hing, sehr verwöhnt. Wenn meine Mutter zur Arbeit musste, hing ich oft weinend am Gartenzaun und konnte nur schwer beruhigt werden. Insgesamt hatte ich als Mamasöhnchen trotz der Armut, in der wir lebten, eine sehr schöne, behütete Kindheit.

1965 kam ich in den Kindergarten, in dem auch vorschulische Elemente wie Lesen lernen usw. auf der Tagesordnung standen. Inzwischen wurden weiße und schwarze Kinder nicht mehr getrennt, dennoch fielen immer wieder rassistische Äußerungen gegenüber uns Schwarzen.

Im Jahr darauf wurde ich in die Elementary School eingeschult, wo wir Kinder aller Rassen zusammen von ausschließlich weißen Lehrkräften unterrichtet wurden. Von zu Hause motiviert, waren meine schulischen Leistungen von Anfang an gut bis sehr gut. Ich erledigte meine Hausaufgaben gewissenhaft und strengte mich in allen Fächern an. Meine Eltern waren sehr aufstiegsorientiert. „Wir müssen besser sein als der Weiße neben uns!“, war die These, die wir Kinder immer wieder hörten. Am Ende waren sie erfolgreich, denn jedes ihrer vier leiblichen Kinder schaffte einen College-Abschluss. Das gelang nur sehr wenigen farbigen Familien und die Eltern waren natürlich überaus stolz auf uns. Am meisten habe ich von ihrem Ehrgeiz profitiert, denn als jüngstes Kind wurde ich, als meine Geschwister nach und nach ihr Elternhaus verließen, am intensivsten gefördert. Wir Kinder sind ihnen heute noch dankbar, dass sie uns so gute Startbedingungen verschafften.

Fast zeitgleich zu meiner Einschulung beschloss meine Mutter aus finanziellen Erwägungen – es gab für jedes Kind eine kleine staatliche Aufwandsentschädigung – aber vor allem aus christlichen Motiven eine Reihe von Pflegekindern bei uns aufzunehmen. Die Mutter meines Vaters, die nur 100 Meter entfernt von unserem Haus wohnte, hatte bereits die ersten Pflegekinder bei sich und ihrem zweiten Mann („Opa Bill“) aufgenommen und führte ein extrem strenges Regiment in ihrem Zuhause. Insgesamt regierte sie über sechs Pflegekinder, die sie zu meinem Entsetzen teilweise ganz schön brutal behandelte.

Bei uns sollten es im Laufe der Zeit von 1966 bis 1968 insgesamt 9 Pflegekinder werden. Da die Heime damals völlig überfüllt waren, war man für jedes Kind dankbar, das von Privatleuten aufgenommen wurde. Unter den neun waren fünf Mädchen, von denen 3 Kinder von Prostituierten waren, die in einem sehr verwahrlosten Zustand waren, als sie zu uns kamen, und vier Jungen. Die Brüder hatten mitansehen müssen, wie ihre Eltern bei einem Feuer in ihrem Wohnhaus ums Leben kamen. Entsprechend traumatisiert trafen sie bei uns ein. Die Unterbringung der nun 13 Kinder stellte meine Eltern vor gewisse logistische Probleme, die allerdings pragmatisch so gelöst wurden, dass uns Jungen zwei Schlafräume zugewiesen wurden und die fünf Mädchen sich alle zusammen ein Zimmer teilen mussten. Heute unvorstellbar, damals aber erstaunlicherweise kein größeres Problem für uns Kinder. Im Gegenteil, wir freuten uns über den plötzlichen Familienzuwachs und hatten nun mehr Mitspieler für unser geliebtes Baseballspiel oder American Football auf den Wiesen der Umgebung. Nach dem gemeinsamen Frühstück wurden wir, wenn es das Wetter zuließ, von Muttern nach draußen zum Spielen geschickt, was wir besonders in den dreimonatigen Sommerferien, die uns nicht selten enorme Hitze bescherten, ausgiebig genossen. Trotz des großen Gartens war die meiste Fläche unseres Grundstücks immer noch bewaldet. Wir Kinder wurden mit einer überwiegend unberührten, fast romantischen Naturlandschaft beschenkt, die vielerlei Überraschungen bereithielt. Das ebenfalls heiß geliebte Verstecken spielten wir nicht nur im Maisfeld, sondern vor allem mit Vorliebe im Wald. Dort spürten wir Rehen, Fasanen und anderen wild lebenden Tieren nach. Wenn ich heute meinen Kindern mein altes Zuhause zeige, gehen wir auch in den Wald und hoffen, einige dieser Tiere zu sehen. Dann muss ich ihnen immer wieder die Geschichte erzählen, wie ich eines Tages beim Klettern auf einen Baum einen trockenen Ast ergriff und abstürzte. Dabei verletzte ich mich so schwer, dass ich ins nächste Krankenhaus gebracht wurde, wo meine Wunde genäht werden musste.

Die Versorgung unserer 15-köpfigen Familie mit Lebensmitteln konnte fast problemlos sichergestellt werden. Da Oma insgesamt 40 Acres Land besaß, was etwa 16 Hektar entspricht, bewirtschafteten wir gemeinsam – die Mithilfe aller Kinder war selbstverständlich – einen riesengroßen Garten, in dem wir Mais, Kohl und andere Gemüsesorten anbauten und in dem auch sehr viele Obstbäume gepflegt wurden, die uns mit Äpfeln, Pfirsichen usw. versorgten. Außerdem hielten wir einige Kühe, Schweine und etliche Hühner, die uns Milch, Fleisch und Eier lieferten. So gab es immer satt zu essen. Mit der Kleidung sah es aufgrund unseres notorischen Geldmangels allerdings weitaus schlechter aus. Als Jüngster musste ich stets die abgelegten Sachen meiner älteren Brüder auftragen. Lediglich zum sonntäglichen Kirchgang gab es bessere Kleidung anzuziehen. Wahrscheinlich wegen dieser negativen Erinnerungen aus Kindheitstagen liebe ich es heute, mich relativ modisch und elegant zu kleiden.

Meine Großmutter erwies sich nicht nur als äußerst sparsam - ihrer Sparsamkeit verdankten wir schließlich unser aller Zuhause -, sondern ebenfalls als sehr geschäftstüchtig. So ließ sie einen Fischteich anlegen, den sie regelmäßig mit Fischen bestückte, die in immer kürzeren Abständen ein sogenannter Fischtruck anlieferte. Dann bot sie ihr Gewässer Anglern zum Fischfang an, die die erbeuteten Fische nach Gewicht bezahlen mussten. Dabei verdiente ich mir ein kleines Taschengeld, indem ich Würmer suchte, die mir die Angler für einige Cent abkauften. So habe ich unbewusst von ihr den Umgang mit Geld gelernt. Auch von unserem Obst wurde ein Teil verkauft, was unsere magere Familienkasse etwas aufbesserte. In den Wäldern stellten weiße Jäger dem Wild nach. Schossen sie Geflügel wie Enten oder Fasane, rupften wir Kinder die Vögel gegen ein kleines Entgelt und bereiteten sie so zum Verkauf vor. Eine weitere Geschäftsidee meiner Oma war die Eröffnung eines Tante-Emma-Ladens, in dem bald die gesamte schwarze Nachbarschaft einkaufen ging. Dies verschaffte der cleveren Frau aber auch viele Neider unter der farbigen Bevölkerung und selbst die Weißen beargwöhnten den Erfolg einer schwarzen Frau.