Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: SAGA Egmont

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Spanisch

Tradiciones cuzqueñas completas pertenece a la obra temprana de Clorinda Matto. Consiste en una serie de textos que hibridan observaciones en tiempo presente con un estudio del trasfondo histórico de su ciudad natal, la misma que fuera capital de Imperio Inca. En el estilo de esta suerte de crónicas o "aguafuertes" (como diría Roberto Arlt unas décadas después) late cierta influencia de Ricardo Palma, a quien la autora reconoce como su maestro. Sin embargo, aparecen aquí embrionariamente todos los temas principales y el modo de tratarlos que pronto plasmaría en sus novelas y ensayos más famosos.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 263

Veröffentlichungsjahr: 2021

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Clorinda Matto de Turner

Tradiciones cuzqueñas completas

Saga

Tradiciones cuzqueñas completas

Copyright © 1886, 2021 SAGA Egmont

All rights reserved

ISBN: 9788726975802

1st ebook edition

Format: EPUB 3.0

No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.

This work is republished as a historical document. It contains contemporary use of language.

www.sagaegmont.com

Saga Egmont - a part of Egmont, www.egmont.com

PROLOGO

por ESTUARDO NUÑEZ

CONSTITUYE preocupación propia de los últimos años la de colocar en su justo nivel a aquellos escritores de la segunda mitad del siglo XIX que entonces mostraron su inconformidad y disentimiento con lo establecido. Aquellos críticos de las corruptelas políticas y denunciantes de injusticias sociales debieron arrostrar la condigna reacción de los estamentos conservadores, celosos defensores del statuquo, del inmovílismo social.

De tal forma, no integrados a una realidad oprobiosa, ellos iniciaron la lucha en pro de la justicia, el orden verdadero y humano, la seriedad y la eficacia frente al abuso y la expoliación. Bastará para una mejor comprensión de lo anotado, señalar los nombres de Manuel Gonzales Prada, Juan de Arona, Paulino Fuentes Castro, a más de los liberales que los antecedieron, Juan Bustamante, Mariano Amézaga. Existen entre ellos nombres preclaros de mujeres intelectuales, perseguidas y sacrificadas por sus ideales y por adelantadas a su época, de temple moral admirable y de singular entereza frente al ataque y el anatema que desafiaron, como Clorinda Matto de Turner y Mercedes Cabello de Carbonera. No por azar sino con entera conciencia de su papel social, son las fundadoras de la novela peruana, de aquella que contiene denuncia de los males que agobian a una sociedad y que al hacerse públicos plantean la necesidad de extirparlos. Por algo un autor contemporáneo ha identificado la tarea del novelista como la de los buitres que se nutren de la carroña; también el novelista alimenta su creación con la realidad de la miseria humana y de la descomposición social resultante de la explotación del hombre por el hombre y del desajuste de una sociedad en crisis.

Clorinda Matto de Turner (Cuzco, 1852 - Buenos Aires 1909), mostró tempranamente en el periodismo activo su indesmayable vocación intelectual. A los 24 años dirigía ya en el Cuzco, su ciudad natal, la revista ElRecreo (1876), al mismo tiempo que colaboraba en El Correo del Perú de Lima. Después de un paréntesis determinado por la guerra con Chile, pasó del Cuzco a Arequipa para hacerse cargo de la jefatura de redacción del diario La Bolsa, dirigido por don Francisco Ibáñez, entre los años 1884-1885. Establecida en Lima, a partir del año siguiente, dirigió el semanario El Perú Ilustrado entre 1889 y 1890. Posteriormente dirigió también en Lima su propio periódico Los Andes (1892-94). A comienzos de 1895 emigra por motivos políticos a Buenos Aires, donde estuvo al frente de un quincenario, El Búcaro americano (1896-1909).

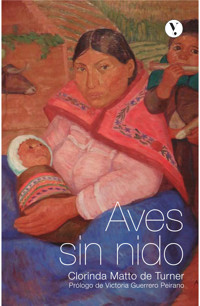

Simultáneamente con esta constante actividad periodística, publicó libros que le dieron renombre continental: Tradiciones cuzqueñas, una primera serie (Arequipa, Imp. La Bolsa, 1884) y una segunda serie (Lima, Imp. Torres Aguirre, 1886). En 1889 empieza a publicar sus novelas que alcanzan gran resonancia por su intención social: Aves sin nido (Lima, Imp. del Universo, de C. Prince, 1889), Indole (Lima, Tip. Bacigalupi, 1891) y Herencia (Lima, Imp. Masías, 1893). Nuevas tradiciones y leyendas incluye en su libro Leyendas y recortes (Lima, Imp. La Equitativa, 1893). Biografías, relatos de viajes y estudios históricos conforman otros libros suyos: Bcoetos al lápiz de americanos célebres (Lima, Imp. Bacigalupi, 1890), Boreales, miniaturas y porcelanas, (Buenos Aires, Imp. Alsina, 1902) y Viaje de recreso (Valencia, F. Sempere y Cía., 1909).

Editó igualmente en Lima el drama indianista Hima-Sumac (Lima, Imp. La Equitativa, 1892) y en esta ciudad y en Buenos Aires, sus versiones del castellano al quechua de los cuatro Evangelios, del libro de los Hechos de los Apóstoles, y de la Epístola de San Pablo, labor que realizó para la Sociedad Bíblica Americana.

*

Clorinda Matto había alcanzado nombradía y consagración local durante su primera visita a Lima, en los primeros meses de 1877. Encontró acogida en las páginas de El Correo del Perú y en las veladas que organizaba la escritora argentina de larga residencia en el Perú, Juana Manuela Gorriti. En su segunda estada en la capital entre 1886 y 1895, gozó de honores aún mayores cuando pudo abrir un salón literario propio y se le encomendó la dirección de una revista semanal tan importante como El PerúIlustrado y tuvo también a su disposición las páginas de otras revistas de prestigio como La Revista Social y El Ateneo. Su nombre llegó a ser popular y encontró ambiente propicio en todos los sectores y especialmente en el grupo liberal que actuaba, bajo la inspiración de Manuel Gonzales Prada, en el “Círculo Literario”. Pero la acogida y el aplauso unánimes empezaron a menguar cuando apareció su primera novela, Aves sin nido. La posición ideológica que en ella adoptaba, reiterada en las dos siguientes novelas, si bien obtuvo caluroso respaldo en los círculos liberales, mereció critica adversa de los sectores afectados por sus ideas de reivindicación social a favor del indio y de ataque a los sectores explotadores. La reacción conservadora desde dos frentes, el clerical, por supuestos ataques a los sacerdotes y en todo caso, a los malos curas, y el del gamonalismo latifundista y explotador del indio, habría de hacerse cada vez más encarnizada hasta obtener su apartamiento de la dirección de El Perú Ilustrado y años después, a la caída del gobierno del Gral. Cáceres en marzo de 1895, la destrucción de su imprenta, el saqueo de su casa y su voluntario exilio.

*

Las Tradiciones cuzqueñas corresponden a la primera etapa de la producción literaria de Clorinda Matto, en su mayor parte escritas desde la década del 70 y en los primeros años de la siguiente, en su obligado retiro de Tinta durante el tiempo de la ocupación de las tropas de Chile y su residencia en Arequipa hasta 1885.

Puede reconocerse en la mayoría de ellas el modelo de Palma, escritor que en ese momento imponía continentalmente su prestigio. La lectura de las tradiciones de Palma debió dejar huella perdurable en el momento de la iniciación literaria de Clorinda Matto, mayormente en la estructura de las mismas y en algunos rasgos de estilo. Ella misma no deja de reconocerlo así y en forma reiterada, en sus dedicatorias y en el mismo texto de algunas de sus creaciones. Pero a ese impacto agregaba algunos elementos propios que la crítica no ha esclarecido debidamente. Riva Agüero se limita a declarar que la señora Matto no ha tenido “buen éxito en imitar a Palma” y Ventura García Calderón afirma con acritud que sus tradiciones “son insulsas migajas de la historia provincial y . . . producto del genio de la vulgaridad”. Estos juicios provienen del desdén y del prejuicio, que no han permitido descubrir en ellas otros valores.

Existe en las tradiciones de Clorinda un aporte temático de singular importancia. Aquello que Palma realizó en los repositorios de Lima, o sea la búsqueda de episodios y hechos anecdóticos referidos en buena parte a Lima u otras zonas del país, lo realizó la escritora cuzqueña con respecto a su ciudad natal. Hurgó en la historia del Cuzco y en el recuerdo de sus memorialistas, para extraer elementos aprovechables para construir sus tradiciones.

En segundo lugar, le sirvieron ellas como ejercicio en el arte de narrar. Así adquiere la fluidez del relato, cierta soltura y aunque le falta la gracia limeña de Palma y el tono de zumba, el ingenio descriptivo y otras dotes muy peculiares en el escritor limeño, logra en la mayoría de las mismas crear ambientes, caracterizar con propiedad a sus personajes y contar en forma un tanto escueta y realista. Su estilo es directo, poco retórico y más cercano al realismo que al romanticismo.

En tercer lugar, las “tradiciones cuzqueñas” están en su mayor parte, cargadas de intención social, no sólo en cuanto suponen crítica de costumbres y denuncia de vicios arraiga dos, sino también en cuanto algunas de ellas apuntan a la prédica pro-indigenista. En ello, Clorinda Matto es una escritora “comprometida”. Su acción decidida a favor del indio puede advertirse en sus relatos “Vaya un decreto”, “El santo y la limosna”, “Ccata-Hueqque” y “Un centinela de acero”.

En tal forma, las “tradicion,” de Clorinda Matto constituyen el primer peldaño para alcanzar la capacidad en el dominio narrativo y en el uso temático, que demostrará después en sus novelas Aves sin nido, Indole y Herencia. Fueron también el primer bastión en el cual incubó la inquietud indigenista que posteriormente desarrolló en obras de mayor aliento literario y social. Logró con sus “tradiciones” afirmar una literatura penetrada de “compromiso” social, lo cual hacía contraste en su época con una producción inocua y a veces superficialmente costumbrista, que soslayaba incorporar en lo literario el debate acerca de los grandes problemas del país.

Miradas en conjunto, las “tradiciones” cuzqueñas constituyen un primer ensayo para realizar obra de más aliento y marcan un compás de espera necesario para buscar condiciones propicias para otra empresa. Contienen el germen de la obra posterior. Clorinda Matto se inicia con ellas en el difícil dominio de la ficción literaria. Imperfecciones y limitaciones de estilo se explican, por lo demás, como obra de juventud, como tarea preparatoria. Ya en ellas vislumbra los grandes temas que desarrollará en su etapa novelística y plantea su fervorosa adhesión a la raza indígena, la identificación con sus desgracias, la denuncia contra sus explotadores y ensaya, con la perspectiva de un horizonte promisorio, la primera campaña eficaz en favor de la redención del indio. En esto consiste su originalidad y su importancia, su aporte humano y generoso. No se encontrará en esos relatos la agilidad, amenidad y ligereza de su maestro, Ricardo Palma, pero sí podrá descubrirse su hermoso credo en nuestras propias raíces, el fervor de su campaña en favor del indio, el cáustico señalamiento de vicios y degeneraciones, su indoblegable anhelo de cambio y la voluntad de la lucha constante para alcanzar un Perú mejor.

*

Para elaborar la presente edición, nos hemos visto precisados a revisar el material de todas las ediciones de Tradiciones cuzqueñas, o sean las de 1884, 1886, 1917 (2 vols.), 1954-55 (2 vols.) y 1958 y además el volumen Leyendas y recortesde 1893, a fin de eliminar las que son estrictamente “leyendas” y las composiciones llamadas “recortes”, “hojas sueltas”, las biografías y otros escritos de notorio carácter de estudios históricos o declaradamente cuentos o novelas cortas. Hemos recogido, así, únicamente las que son típicas “tradiciones”, esto es, aquellas narraciones en que lo histórico resulta matizado con elementos de ficción, siguiendo la fórmula de Ricardo Paltradición más, titulada “Al fin pasada de negro” que fue leída dad. . . ” Una breve base de verdad y el resto un agregado de graciosa ficción.

A las “tradiciones” incluidas en todas esas ediciones, nemos agregado alguna no coleccionada, incluso las dos contenidas en Leyendas y recortes, libro que no fue revisado por los editores de las ediciones más recientes, como la de 1917 (a cargo de José Gabriel Cossio) y la de 1954-55 (al cuidado de Luis Nieto) . A este último habría que absolver del cargo de no haber tenido a la vista la edición de Lima, (de 1886), por cuanto la que sí revisó Nieto o sea la de 1917, incluyó todas las “tradiciones” que contiene el tomo editado en Lima, con la segunda serie de las mismas, en 1886.

Podemos así caracterizar la presente edición como la primera completa, entendiendo que se trata de sólo “tradiciones” y que no incluye “leyendas” y otros textos de índole diferente. Hemos así conformado un cuerpo homogéneo de neto corte literario, con 57 tradiciones en vez de las 54 que contuvieron todas las ediciones anteriores. Hubiéramos querido incluir una ser una de los más frescos e irónicos relatos de Clorinda Matto, por su autora en el homenaje organizado en honor de Clorinda por Juana Manuela Gorriti, en una velada limeña de febrero de 1877. Pero al parecer esa tradición no fue nunca publicada y se encontraba entre los originales que debieron conformar el segundo volumen de las Veladas literarias deLima de Juana Manuela Gorriti que no llegó a editarse.

La tradición “El fraile no; pero sí la peluca”, apesar de ser una de las más frescas e irónicos relatos de Clorinda Matto, no fue nunca Incluída en volumen; pasó olvidada en un rincón de página de un número extraordinario de El Correo del Perú, (Lima, 31 de diciembre de 1876) y no reparó en ella ni la propia autora.

●

TAMBO DE MONTERO

(Epoca del Marqués de Mancera)

A mi maestro, señor don Ricardo Palma.

I

Partiendo de la Plaza Mayor del Cuzco hacia la quebrada de Saphi, aguas arriba del río Huatanay, se encuentra sobre la margen izquierda, una casa bastante ruinosa y de elevados paredones que hoy mismo es mirada con cierto grado de miedosa curiosidad y conocida con el nombre de Tambo de Montero.

En 1643 estando de alcalde de soldados, don Pedro Vasquez y alguacil mayor don Martín de Landa y Zavaleta, vivía en aquella casa un mercader europeo llamado don Pedro Montero de Espinosa, y según pública voz y forma de aquellos tiempos, se reunían por las noches muchos amigos de Montero.

La casa no presentaba otro aspecto que el de un camal o una hostería y en prueba de ello se encontraba siempre a la puerta del establecimiento un pernil de jamón, un relleno descomunal o una sarta de salchichones pimentosos; todos, golosinas codiciadas por el paladar europeo.

Más tarde, la suspicaz observación de las gentes del barrio añadía atemorizada que en aquel lugar se congregaban los judíos residentes en la ciudad y señalaba, aunque por lo bajo, al joven de Espinosa.

Andando algo más el tiempo, ya se aseguraba que la casa de Montero era una verdadera sinagoga, donde con arreglo al rito hebreo tributaban a sus creencias las ceremonias de su culto religioso.

¡Cosa grave en aquel tiempo!

Ultimamente se aceptó como auto de fe la voz de que una de esas ceremonias se practicaba los viernes por la noche, flajalando a una imagen del Salvador que al efecto tenían aquellos judíos.

Actualmente, existe una pequeña capilla levantada en honor de aquella imagen, que más tarde fue llevada al templo de Santo Domingo; y en la puerta se lee la siguiente inscripción que la copiamos sin alteración alguna.

En este obscuro, lóbrego sitio del Tambo. Padeció nuevamente nuestro Redempr . . . Jesús repetidas veces al profundo silencio de la noche por el Bárbaro Infame, Sacrílego Montero que en la duodena turba de su Judaíca perfidia probó largamente su crueldad la divina paciencia hasta que se traspuso el lugar Sagrado de Jerusalen. En este Santuario donde gusta escuchar atento la aclamación de nuestras rendidas súplicas y llevarnos por esta senda al centro de su gloria.

Tan grandes acusaciones en aquellos tiempos de fanatismo religioso no tardaron en llegar a oídos de las autoridades civiles y eclesiásticas, agravando la posición de Montero y poniendo en peligro su existencia, cuando campeaba el tribunal de la carroza verde.

Cierto día se llenó el Tambo de alcaldes y alguaciles enviados por don Jerónimo de Leyva, la sazón gobernante del Corregimiento del Cuzco mandado por el Virrey Marqués de Mancera.

Apresaron a Montero junto con los que se creían sus cómplices; sus bienes, que no eran para despreciados, se confiscaron en favor de la corona de España, y nuestro desgraciado mercader fue remitido a disposición del Santo Oficio residente en Lima donde no la llevaría limpia, atendida la gravedad de las acusaciones que sobre él pesaban y el carácter del horrendo Tribunal.

II

La tradición ha conservado pues que efectivamente fueron encontrados en aquel recinto misterioso, una imagen del Salvador que por la viveza y naturalidad de las llagas y contusiones parecía recientemente sacada de un taller de escultura; disciplinas con puas de fierro y otros instrumentos de tormento: que la pavimentación y las paredes presentaban manchas de sangre fresca que fueron indelebles mientras no estuvieran castigados condignamente los criminales, autores de aquel desacato.

Don Pedro Montero de Espinosa, como europeo, bien podía haber sido judío de familia y quizá de religión.

●

MAZORCAS DE TRIGO

I

No era mozo de chapín de plata ni de sombrero de pluma don Pedro Castillo de Nocedo que vivió en el Cuzco por los años de 1562, pero sea dicho en honra de la justicia y en pro de la verdad, tampoco se contaba en el número de los españoles que por un pedazo de oro sacrificaban las llagas del mismo San Francisco.

La labranza de los campos, que bien pagado dejaba al agricultor, y que hubiese sido la verdadera riqueza del país a no cegarse los conquistadores con el brillo del metal peruviano, llamó la atención de Nocedo, y en vez de echarse a respirar el aire mefítico de las bocaminas o meter en petaca la conciencia para esquilmar el ganado indígena, tomó unos cuantos puñados de trigo y echólos bajo tierra en unos solares de cerca de Oropeza.

Y con tan pequeña cosa plantó la pica de la fortuna.

Diz que un esclavo de Cortés, feo como la calumnia, pero bueno, como la mejorana, fue el primero que en 1530 sembró en territorio peruano los granos de trigo que encontró en la ración de arroz que le daban, y doña María de Escobar carísima mitad del conquistador don Diego Chaves, es señalada como la importadora del precioso cereal a la ciudad de los Virreyes donde repartía de veinte a treinta granos; verdades históricas a las que, no nos atreveríamos a rasparles coma, pero sí a poner en seguida el nombre de don Pablo Castilla de Nocedo como de el primero que en el Cuzco, cultivó los favoritos granos que llamaron la atención del mismo Señor Jesucristo, con ser Dios, para dejarles su cuerpo, tomando el trigo como materia para la Eucaristía.

II

El historiador Garcilaso de la Vega nos habla de la fiesta a la que su padre, Andrés de la Vega, invitó a sus compañeros para comer los primeros tres espárragos madurados en las alturas del Cuzco.

Palma refiere la procesión en que sacaron en la anda misma en que iba el Santísimo Sacramento del Altar, la primera granada que se produjo en Lima; y el vejete que consultamos cuenta todas las niñerías en que caían los chapetones cuando veían progresar en América las plantas de su patria, y no calla el entusiasmo con que masticaban el espárrago y tallos de apio, cogidos en el suelo del Cuzco, de idéntico sabor a los de Córdova y de Valencia.

¡Espléndida debió ser la fiesta que hubo en Oropeza cuando la primera cosecha de trigo!

En la actualidad, ninguna provincia de las diferentes donde se cultiva este cereal, puede igualar en calidad al que produce la de Quispicanchi, y el pan de Oropeza es el mejor que se vende en la ciudad.

Apuntaremos algunos datos relativos á las fiestas inaugurales.

En los primeros días del mes de julio del año del Señor, 1563, se alzó un tabladillo con cortinajes de rica tela en los mismos solares de Nocedo, contiguos al trigal, y allí reunidos los amigos paisanos, depositaron la cosecha de mazorcas, tan hermosas y llenas como las del buen sueño de Faraón.

Ese día se vació más de una pipa de vino, se rasgó la guitarra y se cantaron alusiones en loor de las preciosas espigas, siendo ofrecida una parte al templo de Santo Domingo para las hostias del sacrificio y “hubo loas con general contentamiento de los vecinos que no dejaban de alabar a don Pablo Castilla de Nocedo que puso tan rica simiente para honra del culto y provecho del prójimo”.

¡Dios le tenga en lo mejor de su gloria!

●

LO QUE COSTO UN RECIBIMIENTO

(A Mercedes Cabello de Carbonera)

I

Mi tierra siempre ha tenido fama de ser ostentosa en tratándose de regalos y recibimiento de los obispos, corregidores, oidores y otros nenes que venían cargados de campanillas y pergaminos a usar mucha toga exigiendo cumplimientos; y, no solo en los tiempos del coloniaje, sino aun en los días en que ya se entonaba el Somos libres.

Dígalo la entrada del Libertador Bolívar a la Real e Imperial ciudad en la que, la calle de San Agustín quedó perfumada por treinta días sin contar las noches y en que las petacas de cuero se aflojaron, para arrojar a los pies de don Simón, los verdosos escudos que guardaban.

Los años de 1601 fueron fecundos en recepciones de este género, y la ciudad tuvo muchos motivos de festejos.

En 15 de junio recibió la catedral un Obrero Mayor y gastó 2,000 pesos fuertes en pólvora y sorbetes, sin contar las misturas, cazoleta y sahumerios. Don Pedro de Castilla se distinguió en el paseo del estandarte del 24 de julio, fecha en la que se vio por primera vez un palo ensebado con una rueda de la que pendían dijes de cocobolo con incrustaciones de perlas. Se supo la traslación de la Real Corte de Madrid a Valladolid, donde nació la infanta doña Ana y este relumbrón de la Reina Madre no solo fue festejado con la célebre misa a la que asistieron los indios con gafas, sino con la descarga de noventa y seis camaretas que reventaron en la falda del Rodadero.

Ese mismo año, en 10 de febrero, entró en la ciudad el doctor Recalde, Oidor de la Audiencia Real, nombrado Visitador de las obras de reparo, con cargo especial y comisión de la fábrica del puente de Apurímac.

De esta recepción vamos a ocuparnos.

II

En aquellos tiempos en que el primer potaje de las comidas era un Páter Noster y en que las niñas bailaban únicamente para la Virgen de los Remedios, de Nuestra Señora de la Alta Gracia, la fábrica de un puente sobre el río Apurímac era considerada como un prodigio, obra de romanos, o del diablo, vamos. ¡Ni por qué extrañarlo! cuando hasta hoy continúa llamando la atención de los gobiernos (en los primeros días de administración) y ha ocasionado más viajes de ingenieros que dolencias el vallecito de Agua de verrugas.

Considérase la importancia que a lo lejos daba al doctor Recalde la sola noticia de ser el director de aquella maravilla. Llegó a ser algo más que Pflucker cuando se dijo que nos traía blindados, con los dineros y alhajas que dieron los pueblos para el “Almirante Grau”.

Tan luego que llegó el cajón y se supo la venida del Oidor, todas las muchachas de bonita estampa se echaron a trabajar guirnaldas de friscado y sobrecuellos con tripa de fraile o fajina (labores a las que ha archivado la invención del crochet) y las niñas de lámina honesta desvalijaron la plata labrada de la casa para escoger algo que mereciese la pena de ser obsequiado al doctor Recalde, quien sin duda sabría distinguir a las bonitas por lo sencillo, y a las feas por el peso, declarándose en conclusión por las unas y por las otras.

Entre éstas y aquéllas figuraban la Pancha Montes de Quezada y la Teresita Ortiz de Villagrán.

¿Quiénes eran estas prójimas?

Dos notables señoras del barrio que hoy es llamado de Limacpampa chico, amigas de armar competencias mujeriles sea en la tela del vestido, sea en las preferencias del confesor; y que siempre se miraban de reojo, observándose los pelillos para endilgarlos al primer barbero.

Locuaz y decidora la Teresita, ponía particular cuidado en la gracia con que daba sus brinquitos en las acequias, y se alababa a tener al retortero al bueno de su siervo y señor, que así llamaba alternativamente a su consorte y a su confesor.

Pancha Montes podría ser el reverso de la peseta: mujer de pocas palabras, cuando las soltaba dejaba caer alfileres que iban a clavarse en el prójimo y con más seguridad en la prójima.

No sabré decir si estas dos señoras han dejado mucha descendencia en el Cuzco, pero lo positivo es, cuando la entrada del doctor Recalde, se descubrieron la careta, y se abrió una competencia que ni la de Drey fus y los Nacionales!

¡Cuánta plata se echó a la calle!

III

El día de la entrada de Recalde, todo era tragines en la ciudad. Desde Añaypampa hasta los Siete Cajones, se había levantado catorce arcos triunfales y en la puerta de la casa de don Bruno Rivadeneyra se alzó un tabladillo donde se le entregaría al héroe de la fiesta, un par de espuelas, un jarro y un otro mueble de uso privado, todo de plata cincelada.

La cabalgata que salió al alcance, fue numerosa, y crecido el acompañamiento de a pie. Pasaron por las calles recibiendo una lluvia de mistura que caía de las ventanas, todos los dedos índices se extendían hacia Recalde, la campanita de Santo Domingo se alegraba a menudeo; y así llegaron frente a las ventanas de Villagrán y la Montes, y ahí fue lo que se llama la de Dios es Cristo.

La Villagrán había hecho fabricar escudos conmemorativos de la entrada, la Pancha tenía por delante dos talegos de pesos flamantitos, y si la una principio por arrojar puñados, la otra vaciaba los talegos, y en menos de un súrsum corda se desarrolló en el corazón de las competidoras, esa manchita que han dado en llamarla puntillo.

La Montes había tirado a la calle toda una fortuna, y medio vacilaba en principiar otra, cuando Teresita sacaba piezas de plata labrada y las hacía volar por el aire: entre esas, fue un mediano que cayó de filo en la cabeza de Recalde, le abrió una brecha de a ¡Dios nos libre! y tiróle en el suelo falto de sentido!

Ahí se contuvieron las damas y fue preciso llevar en hombros al Oidor a la casa de Paniagua de Loaiza, donde sufrió las consecuencias de la hincha de sus agasajadoras, lo que prueba que hay cariños que rompen la cabeza.

Apesar de hecho tan notable y que la casa de la Villagrán fue llamada desde entonces del medianito, no faltó chismoso que escribió al Virrey don Gaspar de Zúñiga y Acebedo, Conde de Monterrey, la noticia de que el Oidor Recalde se había roto el bautismo cayéndose de borracho, pues, comedidos de este género, se encontraban antaño como ogaño.

●

EL QUE MANDA, MANDA

I

El Cabildo, Justicia y Regimiento del Cuzco en tiempo del coloniaje, no era por cierto lo que son hoy nuestros cuerpos municipales condenados a dar fuego con la carabina de Ambrosio. Aquel Cabildo trabajaba estudiando las necesidades del pueblo, y consiguiendo que el cauterio de la ley cayese sobre las gangrenas sociales. Pero, no por ello faltaron Juntas con sensación en derecha e izquierda.

Vamos a tratar de una de estas Juntas que la encontramos narrada en un librejo con olor a tocino empimentado, olor que, sea dicho de paso, es para el maestro Palma y para la humilde servidora de ustedes, lo que el perfume de la lámpara parroquial para las lechuzas de mi pueblo. ¡Cómo les agrada y las atrae!

El 12 de febrero de 1622 propuso el Cabildo que, “para diversión y recreo de la República y para evitar ofensas de Dios era conveniente se hiciese un Corral de Comedias o Coliseo en las casas contiguas a la cárcel, que la ciudad dio por vidas a los herederos del Licenciado Pedraza”. Esta propuesta tuvo ahora 258 años, lo que pudiera tener cualquier proposición en nuestros Congresos, apoyadores y contrincantes: quienes querían probar que el Coliseo lejos de evitar las ofensas del Señor las aumentaba, y quienes sostenían que no.

Aquí se armó una de mazagatos, y hasta diz se apeló a la tinterera de plata que de costumbre prestaba importantes servicios en el Ayuntamiento, tomándola como arma repelente a una invasión de mojicones próxima a desencadenarse entre los miembros del Cabildo, cosa que nos recuerdo a lo vivo la célebre sesión que hubo en nuestros días con motivo de un impuesto al zumo de caña, en la que, todos gritaron y nadie convenció.

Don Francisco Calderón de Robles, don Juan Suarez de la Concha, el Licenciado Parraguez de Anaya y el Procurador don Pedro de Castilla eran los que dominaban la situación, cuando se presentó el Corregidor don Antonio de Ulloa y Contreras, y dando un palmazo en la banca dijo: “Vuesas mercedes dan al aire tiempo y palabras e olvidan que el que manda, manda, e que se hará el Coliseo, e para su execución se vota la cantidad que ha menester, de la sisa de rescates que existe”.

Reinó el silencio, y luego, todos obedientes como diputados comprados, votaron por el sí, probando una vez más que, El que manda, manda, y se fabricó el Coliseo que pocos servicios prestó durante noventa años de existencia, porque se destruyó en 1713.

Allí solo se presentaron diez y ocho juguetes cómicos, la mayor parte de ellos consagrados a loar a la Virgen y al Señor de Burgos, y una piecesita muy curiosa titulada “Qquespillo-chico”, obra anónima, y que por cargada de algunas licencias mereció que la prohibiesen, llegando a darse solo dos funciones. En cambio el Corral sirvió para otras diversiones, y allí se dio una solemne parada de gallos en la que don Diego Sarmiento perdió una vara de chonta con canutillos de oro y puño del mismo metal, curiosidad que, dos años después, volvió donde su dueño con una cartita del Padre Prior de San Francisco, concebida en estos términos: “Señor don Diego Sarmiento.— Un penitente fiel vuelve a Vuestra Merced lo que suyo es: Dése por bien servido y loado sea Dios, que mira al alto el que restituye lo ajeno. — Dios guarde a Vuestra Merced muchos años”.

Y como las cosas en que se mezclaban los frailes eran de nada argüir, dióse por bien servido don Diego, dando gracias al Padre Prior y perdonando al ladrón.

●

¡VAYA UN DECRETO!

(Al Director y propietario de el diario “La Bolsa”, Sr. D. Francisco Ibáñez).

I

El 24 de setiembre de 1601 se hizo a la vela en Cádiz el galeón “Petate” tripulado por 132 hombres al mando de don Gasco Nuño Guzmán, con rumbo a la rica tierra del Perú, Manila y las islas de los Ladrones, llamadas después Marianas.

El “Petate” traía parte de la quincallería pedida por el Virrey don Luis de Velasco para expender en las colonias españolas; formando parte del cargamento, ocho cajones de anteojos.

Después de una penosa travesía con vientos contrarios, en la que los navegantes carecieron de agua y adularon a dos gallinas que cuotidianamente dejaban sus dos frutas de corral, como dijo Palma, arribó el galeón al puerto del Callao.

II

El 12 de diciembre de 1602 se recibió en el Cuzco el cajón que traía cuatro provisiones reales y la nueva del nacimiento de la infanta doña Ana en Valladolid, acaecida el día 22 de setiembrt dt 1601, noticias que el Cuzco iba a celebrar con luminarias, corrida de toros y repiques de la campanita de Santo Domingo, la única que en aquel tiempo sonaba aquí.