15,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,49 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,49 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: mvg

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

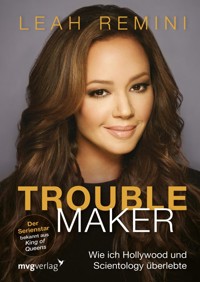

Die Schauspielerin Leah Remini ist mit Scientology aufgewachsen. Da ihre Eltern dieser Sekte angehörten, wurde sie schon in ihrer frühen Kindheit indoktriniert. Auch auf ihrem harten Karriereweg – von der unbedeutenden Nebenrolle bis zum gefeierten Serienstar in King of Queens – wurde sie stets von Scientology begleitet. Als prominentes Mitglied der Sekte lernte sie auch Tom Cruise kennen und war sogar Gast auf dessen Hochzeit mit Katie Holmes. Vor einigen Jahren begann Remini aber, die kontroversen Aktionen und Repressionen von Scientology zu hinterfragen, und wurde so zum "Troublemaker". Dadurch war sie nicht nur Zielscheibe von Angriffen, sondern Scientology sah sie sogar als Bedrohung. Schließlich brach sie 2013 endgültig mit der Glaubensgemeinschaft und verlor dadurch auch den Kontakt zu vielen Freunden. Nun hat Remini ein Buch über diese Erlebnisse geschrieben und gibt unverfälschte und erschreckende Einblicke hinter die Kulissen von Scientology. In den USA schlug ihre Biografie große Wellen und avancierte dank der spannenden Story und der schockierenden Enthüllungen zum New York Times-Bestseller.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 419

Veröffentlichungsjahr: 2016

Ähnliche

LEAH REMINI

TROUBLEMAKER

LEAH REMINI

TROUBLEMAKER

Wie ich Hollywood undScientology überlebte

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie. Detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://d-nb.de abrufbar.

Für Fragen und Anregungen:

7. Auflage 2024

© 2016 by mvg Verlag, ein Imprint der Münchner Verlagsgruppe GmbH

Türkenstraße 89

80799 München

Tel.: 089 651285-0

© 2015 By Leah Remini

Die englische Originalausgabe erschien 2015 bei Ballantine Books, an imprint of Random House, a division of Penguin Random House LLC, unter dem Titel Troublemaker. Surviving Hollywood and Scientology.

Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung, vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme gespeichert, verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Wir behalten uns die Nutzung unserer Inhalte für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG ausdrücklich vor.

Übersetzung: Petra Pyka

Redaktion: Julia Jochim

Umschlaggestaltung: Isabella Dorsch

Umschlagabbildung: © Brian Bowen Smith

Abbildungen Bildteil: NBC/NBCU Photo Bank/© 2016 NBCUniversal/Getty Images; Frederick H. Brown/Getty Images Entertainment/Getty Images; L. Conen/WireImage/Getty Images; Albert L. Ortega/WireImage/Getty Images; Giulo Napolitano/ATP/Getty Images; alle anderen Fotos stammen aus der persönlichen Sammlung der Autorin.

Satz: inpunkt[w]o, Haiger (www.inpunktwo.de)

Druck: GGP Media GmbH, Pößneck

eBook: ePubMATIC.com

ISBN Print: 978-3-86882-873-3

ISBN E-Book (PDF): 978-3-86415-967-1

ISBN E-Book (EPUB, Mobi): 978-3-86415-968-8

Weitere Informationen zum Verlag finden Sie unter

www.mvg-verlag.de

Beachten Sie auch unsere weiteren Verlage unter www.m-vg.de

INHALT

Vorwort

Kapitel 1

Kapitel 2

Kapitel 3

Kapitel 4

Kapitel 5

Kapitel 6

Kapitel 7

Kapitel 8

Kapitel 9

Kapitel 10

Bildteil

Kapitel 11

Kapitel 12

Kapitel 13

Kapitel 14

Kapitel 15

Kapitel 16

Kapitel 17

Kapitel 18

Kapitel 19

Nachwort

Dank

Über die Autorin

Für meine Familie und meine Freunde,weil ihr immer für mich da seid.Euch widme ich dieses Buch.

Und auch jedem anderen Nonkonformistenoder »Troublemaker«, auf dass ihr auch weiterhinstets die Wahrheit sagen mögt.

In einer Zeit der universellen Täuschung ist es einrevolutionärer Akt, die Wahrheit zu sagen.

Vorwort

Folgendes vorab:

Ich bin eine Abtrünnige.

Ich habe gelogen. Ich bin fremdgegangen. Ich habe in meinem Leben Dinge getan, auf die ich nicht stolz bin. Unter anderem:

verliebte ich mich vor 19 Jahren in einen verheirateten Mann.

war ich selbstsüchtig und egozentrisch.

habe ich praktisch mit allen Menschen, die ich kenne, gestritten (in Hassmails, Textnachrichten und gesprochenen Worten).

habe ich Menschen physisch bedroht (von Politessen bis zu Eltern, die in der Öffentlichkeit ihre Kinder schlagen).

bin ich der Beerdigung geliebter Menschen ferngeblieben (weil ich mit dem Tod nicht gut umgehen kann).

war ich immer wieder mal eine schreckliche Tochter, Mutter, Schwester, Tante, Stiefmutter, Ehefrau (die Liste ließe sich endlos fortsetzen).

Dasselbe gilt auch für alle anderen Mitglieder meiner Familie:

Mein Mann, der ebenfalls notorisch untreu war, verkaufte in seiner Jugend Drogen.

Meine Mutter war nach eigenen Worten früher (also in den 1960er-Jahren, bevor sie heiratete) ein Flittchen.

Mein Vater verkaufte Kokain (und beging verschiedene andere Straftaten). Er verbüßte eine Haftstrafe auf Rikers Island.

Warum ich das alles offenbare? Wenn die Church of Scientology dieses Buch in ihre Finger bekommt, kann es gut sein, dass sie viel Geld in die Hand nimmt, um Anzeigen zu schalten, Websites zu erstellen und Prominente mit öffentlichen Erklärungen vorzuschicken, die behaupten, ihre religiösen Überzeugungen würden angegriffen – alles in dem Versuch, mich zu diskreditieren, indem sie mich und alle in meinem Umfeld in Misskredit bringt. Sie kann sich das Geld sparen. Es gibt genügend Leute, die jederzeit sagen würden, dass sich »Leah manchmal aufführt wie die Axt im Walde«. Selbst meine eigene Mutter kann das bezeugen. Und wenn ich wirklich so bin, wie die Kirche behaupten könnte – kann man dann am Ende nicht sagen, dass 31 Jahre Engagement, Millionen investierter Dollars und unzählige Stunden des Studiums und Trainings mich nicht wirklich »in Ordnung bringen« konnten? Und Scientology also doch nicht funktioniert?

Seit ich die Church of Scientology 2013 verlassen habe, werde ich oft gefragt: »Wie kommt jemand wie du eigentlich überhaupt mit einer Organisation wie Scientology in Berührung?« Der eine oder andere formuliert das vielleicht auch so: »Wie zum Henker bist du bloß in so einen Mist hineingeraten?«

Scientology zu beschreiben ist gar nicht so einfach. Schon viele (oftmals klügere Köpfe als ich mit mehr Bildung im Hintergrund) haben versucht, die Kirche und ihren Einfluss auf ihre Mitglieder zu erklären und zu analysieren. Dieses Buch, das aus tiefstem Herzen kommt und auf meinem persönlichen Wissen beruht, ist meine Darstellung meiner Erfahrung mit Scientology und der Konsequenzen, die das für mich hatte.

Ich mag außerstande sein, in wenigen Sätzen zu beschreiben, warum ich zu Scientology ging und jahrzehntelang Mitglied der Kirche war, doch eines kann ich Ihnen sagen: Ob Sie in der Organisation aufwachsen oder zu ihr finden, nachdem Sie mit Ihrer Religion, Ihren Traditionen oder Ihrer Familie gebrochen haben, der Leitsatz von Scientology, wie ihn ihr Gründer L. Ron Hubbard (LRH) formulierte, ist unglaublich verführerisch. Scientology bietet eine klar umrissene wissenschaftliche Methode, die eigenen Grenzen zu überwinden und das persönliche Potenzial für Größe voll auszuschöpfen. Das wird präsentiert als fest vorgezeichneter Weg zur absoluten spirituellen Freiheit und Erleuchtung und zur umfassenden Erkenntnis der eigenen Person und anderer. LRH schrieb, die Ziele von Scientology seien:

»Eine Zivilisation ohne Wahnsinn, ohne Verbrecher und ohneKrieg, in welcher der Fähige erfolgreich sein kann und ehrlicheWesen Rechte haben können und in welcher der Mensch dieFreiheit hat, zu größeren Höhen aufzusteigen.«1

Er sagte auch:

»Für Sie ist das wahr, was Sie selbst beobachtet haben.Und wenn Sie das verlieren, haben Sie alles verloren.«2

Und:

»Ob Scientology funktioniert oder nicht, müssen Sie mir nichtglauben. Praktizieren Sie es und sehen Sie selbst. Nehmen Siesich, was funktioniert, und verwerfen Sie alles andere.«

Wie viele andere auch fand ich diesen Ansatz enorm bereichernd. Die Idee faszinierte mich, dass sich mir da unmittelbar, konkret und umfassend eine tiefe, systematische und unzweideutige Weisheit bot, die verriet, wie ich für mich (und für den Planeten) am besten leben konnte. Durch gründliches Studium und regelmäßige Betreuung (bei Scientology heißt das »Auditing«) konnte ich auf das Endziel zuarbeiten, den Zustand »Clear« zu erreichen – unbeeinträchtigt durch den Teil meines Geistes, der von Schmerz und Irrationalität beherrscht wurde. Dieses Versprechen einer höheren Daseinsstufe und einer neuen Denkweise zog mich in seinen Bann, so wie Tausende andere auch, die auf der Suche waren nach einer Alternative zur Psychotherapie oder anderen traditionelleren Formen der Selbsthilfe.

Wie viele heutige Scientologen war ich eine Praktizierende der zweiten Generation. (Das heißt, man wird entweder in Scientology hineingeboren oder schon als Kind von den Eltern dazu gebracht.) Wer innerhalb der Kirche aufwächst, dessen Leben dreht sich an jedem einzelnen Tag nur um die Kirche. Anders als die Angehörigen anderer Kirchen oder Religionsgemeinschaften, die sonntags die Messe oder am Sabbat die Synagoge besuchen, müssen Scientologen jeden Tag, sieben Tage die Woche, mindestens zweieinhalb Stunden in der Kirche verbringen, mit Studium und/oder Auditing-Sitzungen. Das Gleiche gilt für Familie, Freunde und Geschäftspartner. Kein Wunder, dass eine solche Indoktrinierung bald eine »Wir gegen die anderen«-Mentalität erzeugt. Wer gehen oder die Kirche infrage stellen will, der muss alles Vertraute hinter sich lassen. Und wenn jemand in der Kirche aufwächst, dann besteht seine Welt fast ausschließlich aus Scientologen.

Doch auch für all jene, die nicht in die Kirche hineingeboren oder als Kinder hineingebracht wurden, birgt sie definitiv große Verlockungen. Stellen Sie sich vor, Sie haben in Ihrem Leben oder im Beruf Probleme oder sind möglicherweise ein mehr oder minder erfolgloser Schauspieler und betreten eine Scientology-Kirche oder ein Celebrity Centre (eine Scientology-Kirche, die sich speziell Künstlern annimmt), animiert von einer Anzeige in einer Zeitschrift, die Ihnen ein besseres Leben oder eine glanzvollere Karriere verspricht. Das schöne Gebäude und die herzliche Begrüßung durch die Menschen dort beeindrucken Sie. Man bietet Ihnen Essen an, hört Ihnen zu. Vielleicht erzählen Sie, dass Ihre Eltern nicht hinter Ihnen und Ihren Zukunftsplänen stehen, und man sagt Ihnen: »Oh je, das ist aber schade. Trotzdem können Sie Ihre Lebensziele erreichen. Vielleicht sollten Sie etwas Abstand zur negativen Einstellung Ihrer Eltern gewinnen und hier einen Kurs belegen, der Sie Ihren Zielen näher bringt.« Sie fühlen sich bestätigt. Hier versteht mich jemand. Hier finde ich Verbündete. Diese Gruppe glaubt an mich. In der wirklichen Welt fühlen Sie sich unbedeutend, doch hier behandelt man Sie mit Respekt.

Der andere Aspekt von Scientology, der die Menschen anzieht, ist die Anerkennung, die die Kirche Mitgliedern für ihre Spenden zollt. Nehmen wir an, Sie sind ein erfolgreicher Unternehmer. Wo sonst würden Sie vor großem Publikum auf eine Bühne gestellt und erhielten für Ihre gespendete(n) Million(en) den jubelnden Beifall der Menge? Auf diesem Niveau werden Sie von der Kirche hofiert, gewürdigt und vorrangig behandelt. Wem gefällt das nicht? Und wenn Sie nur 45 000 Dollar im Jahr verdienen? Dann werden Sie für Ihren 2 000-Dollar-Beitrag gefeiert und anerkannt. (Haben Sie gar kein Geld, wird die Kirche für Sie einen Weg finden, sich welches zu leihen.) Für Ihre Spende erhalten Sie ein gerahmtes kalligrafisches Zertifikat. Und wieder kommen Sie sich vor wie jemand ganz Besonderes. Sie bilden sich ein, nicht nur für sich selbst Großartiges zu bewirken, sondern für die ganze Menschheit. Eine solche Würdigung und Anerkennung wirkt bei Mitgliedern jeden Levels.

In meinen mehr als 30 Jahren bei Scientology habe ich an die zwei Millionen Dollar für Dienstleistungen und Schulungen ausgegeben und etwa drei Millionen Dollar für kirchliche Belange gespendet. Die meisten Mitglieder geben ungeachtet ihres Einkommens im Laufe ihres Lebens mehr als 500 000 Dollar, um die höchste Stufe zu erreichen, was oft über 20 Jahre dauert. In dieser Zeit müssen Sie sich rund 300 Bücher kaufen, 3 000 Vorträge besuchen und 100 Kurse belegen.

Scientologen leiten ihre harte Arbeit, ihr Geld und ihr emotionales Kapital auf direktem Wege in die Kirche, oft zu ihrem eigenen Schaden. Sie opfern Beziehungen zu Familienangehörigen, Kontakte zu Freunden und ihre Ersparnisse, um die ihnen zugewiesenen spirituellen Entwicklungsstufen zu durchlaufen, die die Grundsätze der Kirche vorgeben. Das tun sie, weil sie mit der Überzeugung indoktriniert sind, dass Scientology nicht nur die Lösung für ihre eigenen Probleme kennt, sondern für die Probleme der ganzen Menschheit.

Ich bin mir sicher, wenn dieses Buch erscheint, werden die Scientologen aufschreien und auf religiöse Intoleranz pochen, sie werden mich als Lügnerin hinstellen und behaupten, man habe mich aus der Kirche ausgeschlossen. Sie werden Troublemaker als das Werk einer hasserfüllten, bigotten oder egozentrischen Person mit »unersättlichem Hunger nach Aufmerksamkeit« bezeichnen. (Letzteres ist vielleicht nicht ganz falsch – immerhin bin ich Schauspielerin.) Lesen werden sie das Buch eher nicht, denn das widerspräche den Grundsätzen von Scientology. Kein Mitglied sollte etwas lesen oder anschauen, das von jemandem stammt, den die Kirche zur »unterdrückerischen Person« (Suppressive Person oder SP) erklärt hat – jemandem, der in den Augen der Kirche und im Licht der Grundsätze von LRH als Gefahr für Scientology gilt. Hat Sie die Kirche erst als SP bezeichnet, sind Sie »deklariert« und damit von allen praktizierenden Scientologen abgeschnitten.

Ich wurde von der Kirche zur SP erklärt, weil ich die Heuchelei, die zu meinem Leben geworden war, hinterfragte, kritisierte und nicht mehr hinnehmen wollte. Seither greift mich die Kirche in der Presse an, und das wird sie auch weiterhin tun. In Wirklichkeit hat die Kirche aber von mir profitiert, von meinem Geld, meiner Zeit, meiner Prominenz und meiner Familie. Alles, wofür ich all die Jahre gelebt und gearbeitet habe, wurde mir in dem Moment entzogen, als ich zur SP erklärt wurde. Und ich stand da mit gebrochenem Herzen in dem Gefühl, dass mein Glaube und mein Schicksal und das Leben, wie ich es kannte, zusammenbrachen. Das war vor allem dem Einfluss zweier Menschen zu verdanken: Tom Cruise, dem bedeutendsten, gefeiertsten und am eifrigsten geschützten prominenten Mitglied, und David Miscavige, dem tyrannischen Oberhaupt und aktuellen Vorsitzenden der Kirche. Das Ironische daran ist für mich wie für die meisten anderen Aussteiger, die sich gegen die Kirche wendeten, dass uns dieselben Eigenschaften, für die wir jetzt abgestraft werden – nämlich Trotz, kritische Fragen und unabhängiges Denken –, ursprünglich zu den idealen Kandidaten für Scientology machten.

Die Kirche verlangt, dass, seit ich zur SP erklärt wurde, alle ihre Mitglieder, darunter Dutzende meiner engsten Freunde und Verwandten, die Verbindung zu mir »abbrechen«. Das bedeutet, sie dürfen keinerlei Kontakt mehr zu mir haben (wenngleich meine Mutter, mein Stiefvater, meine Schwester und mein Schwager dankenswerterweise zu mir gestanden haben). Nie mehr.

Ich bin nicht die Erste, die Scientology verlässt und sich kritisch äußert. Viele andere haben wie ich einen Glauben infrage gestellt, der seine Anhänger nach Lust und Laune etikettiert, seine Schäfchen ständig dazu animiert, alles, was sie sich lebenslang absparen (und mehr), in seine Kassen fließen zu lassen, und Mitglieder aus einer Religion ausstößt, an die sie geglaubt und für die sie sich engagiert haben. An die Adresse der Church of Scientology sage ich: Ich habe dieses Buch geschrieben, weil ich den Drang und die Pflicht spüre, die Ungerechtigkeit und Heuchelei zu offenbaren, die gegen alle verübt wurden, die vor mir gegangen sind und den Mund aufgemacht haben. Gegen alle, die wieder und wieder bedrängt und schikaniert wurden, damit sie den Mund halten. Dieses Buch ist also ein persönlicher Akt des Widerstands – gegen die Intoleranz, die ich erlebt und mit der ich gelebt habe und an der ich viel zu lange Anteil hatte.

TROUBLEMAKER

Kapitel 1

Seit ich denken kann, spiele ich Theater und versuche, die Menschen zum Lachen zu bringen. Ich wuchs auf mit I Love Lucy, Welcome Back, Kotter, Happy Days, Gilligans Insel, Herzbube mit zwei Damen, Sanford and Son, All in the Family, Good Times … Sie verstehen schon. Wenn ich solche Sendungen sah, fühlte ich etwas. Und mir wurde schnell klar, dass ich bei anderen gern ähnliche Gefühle wecken wollte.

Schon als Kind gab ich immer kleine Vorstellungen – ich spielte Sketche aus der Carol Burnett Show nach und sang im Wohnzimmer die Songs von Donny und Marie Osmond. Meine ältere Schwester Nicole assistierte mir widerwillig. Obwohl sie sich nie für die Sketche und Szenen begeisterte, machte sie mit. Ich gab ihr Regieanweisungen: »Nic, Donny liebt Marie. Bei ›I’m a Little Bit Country‹ musst du mich so anschauen, wie er Marie anschaut – mit einem Lächeln und vielleicht einem Augenzwinkern.« Sie sagte dann: »Wie wär’s, wenn ich dir stattdessen einfach eine reinhaue?« Tja, das nennt man wohl künstlerische Freiheit.

Mit neun Jahren bekam ich mit, dass eine Hauptdarstellerin für das Broadway-Musical Annie gesucht wurde. Dass ich weder singen konnte noch Erfahrung als Schauspielerin hatte, konnte mich nicht abhalten. Meine Mutter unterstützte mich. Sie glaubte, ich würde eines Tages Schauspielerin werden, und überredete einen befreundeten Theaterautoren, mir das Lied »Tomorrow« beizubringen und mit mir zum Vorsingen zu gehen. Ihr damaliger Lebensgefährte machte Porträtfotos von mir, auf denen ich meine schönste Unsere kleine Farm-Bluse trug. Als die Bilder entwickelt waren, war ich hin und weg, so bezaubernd fand ich mich. Die Annie-Produzenten mussten einfach erkennen, was für ein kleines Juwel aus Brooklyn sie da vor sich hatten, und würden mich sicher vom Fleck weg engagieren. Sollte es wirklich nötig sein, war ich aber trotzdem bereit, für sie vorzusingen.

Das Vorsingen lief so ab, dass jeder eine Nummer bekam und im Zuschauerraum eines großen Theaters saß, bis die Nummer aufgerufen wurde. Vor meinem inneren Auge sah ich schon die Schlagzeile der New York Post: »Senkrechtstarterin aus Brooklyn sichert sich Rolle der Annie.« Was mir an Tanz- oder Gesangskenntnissen fehlte, konnte man mir beibringen. Ich hatte die Chuzpe für die Rolle. Natürlich hatte ich auch lange, glatte braune Haare – doch wofür gab es denn Perücken? Und schon drückte ich dem Regisseur mein Bild in die Hand.

Doch sobald mein Name aufgerufen wurde und ich die Bühne betrat und vor dem Regisseur und all den Menschen stand, die dort unten im Dunklen saßen, befiel mich Panik.

Der Pianist schlug einen Ton an, und ich begann sofort zu singen. »The – «

»Nein, nein, das ist nur zum Einstimmen«, unterbrach mich der Regisseur.

»Gut. Das muss einem ja gesagt werden … Soll ich noch einmal anfangen?«, fragte ich.

»Lass gut sein. Geh heim zu Mami«, sagte der Regisseur und schaute auf sein Klemmbrett.

Ich war noch gar nicht ganz von der Bühne herunter, da brach ich schon in Tränen aus. Ich heulte wie ein kleines Kind, bis ich kaum noch Luft bekam. Der Freund meiner Mutter, der mir das Lied beigebracht hatte und mit mir zum Vorsingen gegangen war, kaufte mir ein Stück Pizza und ein italienisches Eis. Dabei malten wir uns aus, wie der Regisseur noch bitter bereuen würde, dass er mich nicht genommen hatte, und was für ein Reinfall Annie werden würde. Ohne mich hatte das Broadway-Musical Annie keine Chance – nicht die geringste!

Wenn ich nicht gerade meine Lieblingssendungen nachspielte, dann hing ich entweder mit Nicole in der 86. Straße herum, nicht weit vom Bay Parkway, wo laute Musik aus Autoradios die Aufmerksamkeit der Mädchen erregen sollte, obwohl die jungen Kerle mit ihren Goldketten, ihrem Old-Spice-Geruch und dem gegelten Haar so taten, als sei ihnen das egal. Ich wollte eines der Mädchen sein, um deren Aufmerksamkeit die Jungen buhlten – mit engen Jeans von Jordache und Sergio Valente, einer Haarbürste in der Potasche, jeder Menge Make-up und Aqua-Net-Haarspray und noch mehr »Attitude«. Diese Mädels taten offenbar nichts, außer an der Ecke zu stehen – wie Nutten, obwohl sie das nicht waren –, und ich wollte dazugehören. Ich schwor mir, dass ich, wenn ich erst älter wäre – vielleicht 12 oder 13 –, genauso sein würde wie sie.

Das war um 1980 in Bensonhurst, Brooklyn. Dort herrschte zwar ein rauer Umgangston, doch wer hierhergehörte, für den war die Gegend letztlich recht sicher. Ging bei einem Auto die Alarmanlage los, standen innerhalb von zwei Minuten fünf Joeys und Frankies auf der Straße. Man kümmerte sich um die anderen. Wer seiner Freundin eine Szene machte, musste sich prompt von einem Kumpel zurechtweisen lassen: »Mann, so spricht man nicht mit einem Mädchen.« So viel dazu.

Für uns Kinder war unser Viertel das Universum. Es bestand im Grunde aus einer Bäckerei, einer Pizzeria, einem Bagel-Laden, einer Baskin-Robbins-Eisdiele, einem Chock-full-o’Nuts-Café, einem Te-Amo-Tabakwarenladen und einer Optima-Filiale für Kosmetik.

Manhattan lag zwar nur eine kurze Zugfahrt entfernt, war für Nicole und mich aber unbekanntes Terrain, und Orte wie Long Island oder New Jersey befanden sich praktisch auf einem anderen Planeten. Als meine Mutter mit uns in die Pocono-Berge in die Ferien fuhr (was selten vorkam), lernten wir Mädchen kennen, die uns fragten, ob wir mithelfen wollten, »ein paar Sachen für eine Collage« zu sammeln. Wir erkundigten uns zunächst, was denn eine Collage sei, denn meine Schwester und ich konnten nicht Französisch. Regnete es, blieben die Kinder dort im Haus und spielten Atari. Das war bei uns Kindern aus Brooklyn anders. Wir hingen bei jedem Wetter vor dem Süßwarenladen herum, ob es regnete, hagelte oder stürmte.

Der übliche Treffpunkt in unserem Viertel war der örtliche Te-Amo-Laden an der Linie D. Oder wir spielten bei Freunden, wo es grundsätzlich schöneres Spielzeug und besseres Essen gab als bei uns. Ich verbrachte viel Zeit bei meiner Freundin in der Wohnung über uns am Bay Parkway. Sie hatte das Traumhaus von Barbie, nachdem wir kleinen Mädchen seinerzeit regelrecht süchtig waren. Dort spielte ich auch an dem Tag, als meine Mutter Nicole und mich herunterrief, weil sie Neuigkeiten hatte.

»Ich muss euch etwas sagen, Kinder«, erklärte sie. »Euer Vater und ich, wir trennen uns. Ihr müsst euch keine Sorgen machen. Mir geht es gut, und wir schaffen das schon.«

Ich saß einigermaßen ausdruckslos da, schaute meine Schwester an und fragte mich, ob ich mich nicht pro forma ein bisschen aufregen sollte.

George, mein Vater, war der klassische sizilianischstämmige paesan, der seine drei letzten Haare mit Haarspray traktierte, eine dicke Halskette und einen Ring am kleinen Finger trug, zur Maniküre ging und sein Auto – natürlich einen Cadillac – stets piccobello in Ordnung hielt und Duftbäume an den Rückspiegel hängte. Ich hatte grenzenlose Angst vor dem Mann.

Er schlug mich nie. (Nicole schon. »Du bist die Ältere, du solltest es besser wissen«, sagte er dann zu meiner Schwester, als ginge sie schon aufs College. Dabei war sie gerade mal ein Jahr älter als ich.) Was mir wirklich Angst machte, war die vernichtende Art, mit der er andere spontan als »Idiot«, »Depp« oder »Schwachkopf« betitelte.

Einmal, da waren wir noch klein, kochten wir im Spiel im Badezimmerwaschbecken Suppe aus seinem Old Spice, den Contac-Erkältungskapseln und allem anderen, was wir im Medizinschränkchen fanden. Plötzlich tauchte mein Vater am Ende des Flurs auf. Als er fragte »Was zum Teufel treibt ihr da?«, wurde mir ganz heiß, und ich brachte kein Wort heraus. Als Nicole antwortete »Wir kochen Suppe«, verpasste er ihr eine. Aus unerfindlichen Gründen musste ich immer lachen, wenn meine Schwester Prügel bezog. Bestimmt war das meine Art, mich vor komplexeren Gefühlen zu schützen. Vielleicht war ich auch einfach nur ein schadenfrohes Kind, und es gefiel mir, wenn sie geschlagen wurde.

»Strohköpfe«, sagte er. »Ab in euer Zimmer.«

Er erzog uns nicht anders, als er erzogen worden war, doch wenn er in der Nähe war, war ich stets angespannt – selbst wenn er versuchte, nett zu sein. Einmal kam ich zum Abendessen an den Tisch und sah eine Papiertüte auf meinem Stuhl liegen. Also setzte ich mich nicht.

»Was stehst du denn da so herum?«, fragte er und sah mich an.

Was wollte er jetzt bloß hören?

Ich hatte Angst, etwas Falsches zu sagen. Deshalb sagte ich gar nichts.

»Nimm doch die Tüte, du dummes Huhn«, sagte mein Vater.

Ich witterte eine Falle. Nervös griff ich nach der Tüte und öffnete sie. Es war eine Puppe darin. Als ich endlich begriff, was los war, stand ich schon so unter Spannung, dass die Tränen flossen.

»Was bist denn du für eine?«, herrschte mich mein Vater an. »Da will man dir etwas schenken, und du heulst?«

Ich war so außer mir, dass ich es ihm nicht erklären konnte.

Ich weiß noch, wie ich einmal gedankenlos eine offene Keksschachtel in den Küchenschrank stellte. Mein Vater kam vorbei, sah, was ich tat, und sagte: »Was für ein unzivilisiertes Tier räumt denn so Kekse auf?« Er griff nach der Schachtel und warf die Kekse durchs Zimmer.

Ich war gekränkt. Eine Stunde später wollte ich mir aus dem Wohnzimmer eine Decke holen. Da saß mein Vater auf der Couch und sah fern. Er lächelte mich an und nickte mir zu. Ich ignorierte ihn weiter.

»Was, du bist doch nicht etwa sauer auf mich? Bis du sauer auf Daddy? Sprichst du nicht mit mir? Komm her, setz dich und schau den Film mit mir an.«

Da schmolz meine Entschlossenheit dahin. Ich setzte mich und kuschelte mich an ihn. Jedes Mal fiel ich prompt wieder auf ihn herein.

Wenn er nicht herumschrie und uns beschimpfte, konnte mein Vater charmant, liebevoll und fürsorglich sein – so, wie man sich einen Vater wünschte. Und das hatte auf mich immer Wirkung. Er war eine starke Persönlichkeit, und wenn er den Raum betrat, dominierte er. Alle anderen verblassten gegen ihn. So oft ich mir auch vornahm, ihm beim nächsten Mal zu widerstehen – ich schaffte es nie.

War nur meine Mutter zu Hause, herrschte eine ganz andere Atmosphäre. Vicki war eine Frohnatur, ein Freigeist, so eine Art Hippie. Sie hielt nicht viel von Zucker, und ihr Haar trug sie mit Mittelscheitel. Seitlich wurde es von Klammern gehalten. Dabei hatte sie so eine gewisse aufsässige Art. Sie machte uns nicht viele Vorschriften.

Sie war Einzelkind jüdischer Eltern, die jedoch starben, als sie noch jung war. Sie wuchs bei einer Tante auf, die ihr unmissverständlich zu verstehen gab, dass sie sie nicht leiden konnte. Weil meine Mutter selbst als Kind keine festen Strukturen und keine klassische Mutter gehabt hatte, konnte sie diese Rolle auch nicht spielen. Nicht, dass sie es versucht hätte.

Sie war zwar Hausfrau, aber dennoch keine große Köchin. Sie kochte weder ihre Soßen selbst, wie es italienische Mütter taten, noch Reis und Bohnen wie die Mütter meiner puerto-ricanischen Freunde. Bei uns gab es nur, was sich in Ei und Semmelbröseln panieren und frittieren ließ – und dazu Salat mit viel zu viel Essig.

Niemand wollte nach der Schule mit zu mir nach Hause, denn dort gab es keine Twinkies, Devil Dogs, Oreos oder andere Leckereien. Eines Tages lud ich meine Freundinnen zu mir ein, nachdem wir auf dem Spielplatz Drei Engel für Charlie gespielt hatten. Sie kamen, doch alles, was ich ihnen anbieten konnte, waren Cracker der Marke Wheat Thins und kalorienreduziertes Tab-Cola. »Wollt ihr nicht? Na gut.«

Das war dann immer der Moment, in dem jemand vorschlug, doch lieber zu meiner Freundin Roberta zu gehen.

Ich konnte ihnen das nicht verdenken. Robertas Wohnung war genau so, wie ein Haushalt aussehen, riechen und sein sollte. Dort gab es sogar Schutzhüllen aus Plastik für die Möbel und eine Vitrine für die Norman-Rockwell-Figuren ihrer Mutter. So stellte ich mir ein richtiges Zuhause vor. Ganz anders als bei uns.

Als ich meine Mutter fragte, warum wir keine Folien auf unseren Möbeln hätten wie Roberta, sagte sie nur: »Willst du etwa mit deinem Hintern auf dem Sofa kleben bleiben?«

Ja, und ich wollte auch, dass das Haus zitronig nach Pledge duftete. Richtig, dem Holzreiniger. Alle meine Freundinnen mussten am Wochenende die Möbel mit Pledge bearbeiten, und ich hätte das liebend gern auch getan. Ebenso hätte ich gern gehabt, dass meine Mutter meine Schulklamotten bügelte, mit Bügelfalten in der Hose, wie sie die anderen Mädchen hatten. Stattdessen zeigte mir meine Mutter, wo das Bügeleisen stand, und brachte mir bei, wie man es benutzte.

Ich war förmlich besessen davon, wie alles eigentlich sein und wirken sollte. Ich nehme an, dass alle Kinder in gewisser Weise haben möchten, was andere Kinder haben, doch ich war besonders statusbewusst. Es lag mir in den Genen, ständig meine Umgebung abzusuchen, zu beobachten und mir Details einzuprägen, die aus mir »einen anständigen Menschen« machen würden.

Konnte ich dieser anständige Mensch mit dem anständigen Umfeld nicht sein, kritisierte ich mich selbst dafür, bevor das ein anderer tun konnte. Und auch meine Mutter blaffte ich oft vorwurfsvoll an: »Warum haben wir dieses nicht?« und »Warum haben wir jenes nicht?«.

Sammelleidenschaft, Bügelfalten, Plastiküberzüge, einen mit Pledge gewienerten Esstisch – das bringt Akzeptanz, dachte ich. Doch ich schaffte es nie, die ersehnte Normalität zu erlangen oder zu finden. Ich fühlte mich meinen Freunden gegenüber grundsätzlich benachteiligt. Selbst Freunde, die in Sozialwohnungen lebten, hatten Mütter, die ihre Tage zu Hause verbrachten und ihnen aus Reis und Bohnen leckere Gerichte kochten, während ich mit einem zwei Tage alten Bagel dasaß.

Weil ich so sehr auf den schönen Schein bedacht war, beurteilte ich Dennis – den Freund, den meine Mutter nach der Scheidung von meinem Vater nach Hause brachte, als ich sieben Jahre alt war – zunächst skeptisch. Verglichen mit meinem Vater wirkte Dennis mit seiner Brille, seinen hochgezogenen, gegürtelten Hosen und seinem Oberlippenbart ein bisschen bieder. Doch er war sehr nett und freundlich und machte mich durch seine Gegenwart lange nicht so nervös, wie es mein Vater getan hatte. Nic und mir fiel ein Stein vom Herzen, als Dennis von vornherein klarstellte: »Ich will euch kein Vater sein. Ihr habt ja schon einen. Betrachtet mich als Freund. Ich liebe eure Mutter, und ich werde auch euch lieben.« Diese Einstellung gefiel meiner Schwester und mir, doch an seinem Erscheinungsbild würden wir noch arbeiten müssen – vor allem an der langweiligen Frisur.

Dennis war ebenso umgänglich und übermütig wie meine Mutter. Sie veranstalteten Wasserschlachten, bei denen sie durchs Zimmer rannten und Nic und mich als menschliche Schutzschilde hernahmen, während sie versuchten, sich gegenseitig Becher mit Wasser überzuschütten.

Dennis war zwar italienischer Abstammung, doch er war ganz anders alle anderen Männer, die wir kannten. Offenbar hatte er keine der Marotten und auch nicht die Macho-Mentalität der meisten Männer, mit denen ich aufgewachsen war. Er war Kellner und konnte gut kochen. Wenn er zu Hause war, bekochte er uns immer. »Eure Mutter wird euch Mädels nie eine anständige Mahlzeit vorsetzen«, scherzte er. »Seid also besser nett zu mir.«

Er behandelte uns nicht herablassend oder scheuchte uns weg wie alle anderen aus unserem Viertel. Er begegnete uns auf Augenhöhe und nahm alles ernst, was wir sagten – obwohl wir bloß Kinder waren. Mama sagte, das käme daher, dass er Scientologe sei. Ich wusste nicht, was das bedeutete – vielleicht so eine Art Wissenschaftler –, und es war mir auch gleichgültig. Zumindest bis meine Mutter anfing, alleine in die Stadt zu gehen und erst spätabends wiederzukommen.

»Wohin gehst du, Mama?«, fragte ich sie eines Abends, als wir am Küchentisch saßen und Brathuhn aßen. Mir schien, als sei sie schon ewig nicht mehr zum Abendessen zu Hause gewesen.

»Ich gehe in die Kirche«, sagte sie.

»Aber bist du nicht Jüdin?«, fragte ich.

Ich kannte nur eine einzige Kirche – die katholische, in die wir oft mit meiner Großmutter gegangen waren, der Mutter meines Vaters, die in Little Italy lebte.

»Das ist die Church of Scientology. In der geht es nicht um Gott oder Heilige. Dort bringen sie einem bei, wie man besser leben kann. Ich besuche zum Beispiel gerade einen Kurs, in dem ich lerne, dass sich ein guter Mensch schlecht fühlt, wenn er etwas Schlimmes tut – auch wenn es nur eine Bagatelle ist. Im Kopf wächst diese Bagatelle an, und dann fühlt man sich schlecht, was dazu führt, dass man noch mehr schlimme Dinge tut. Die schlimmen Dinge, wie klein sie auch sind, heißen Overts. Und wenn du diese Overts nicht loswirst, dann tust du noch schlimmere Dinge.

Wenn du aber offen zugibst, was du getan hast«, fuhr sie fort, »dann machst du reinen Tisch und musst nicht noch mehr Schlechtes tun. Bei den Scientologen heißt das, sich von seinen Overts zu befreien. Es ist wie das Beichten von Sünden, nur praktischer.

Deshalb solltet ihr Mädchen mir alles erzählen, was ihr heimlich so tut.«

Als meine Mutter das sagte, kam mir sofort in den Sinn, was ich angezettelt hatte, um mein Faible für Stulpen zu befriedigen. Nachdem ich Flashdance gesehen hatte, hatte ich beschlossen, dass ich solche Teile in allen Farben brauchte (es ging mir dabei mehr um Quantität als um Qualität). Ich hatte den Jungs aus der Gegend versprochen, jedem, der mir aus den chinesischen Läden Stulpen klaute, einen Knutschfleck zu machen. Wir übten das am eigenen Oberarm. (Das hatte den Vorteil, dass man nur den Ärmel herunterziehen musste. Dann merkte keiner, dass man an sich selbst geübt hatte.) Bei meinem Tauschhandel »Knutschfleck gegen Beinwärmer« machte ich klare Vorgaben, wofür ich meine Lippen auf den Hals eines Jungen legen würde. Es mussten mindestens drei Paar sein, bevorzugt violett, violett mit Glitzer und fliederfarben. Es war eine brillante Idee, wenn ich das sagen darf.

Da saß ich nun also am Abendbrottisch und wollte tun, worum mich meine Mutter bat – die Wahrheit sagen. Doch wenn ich das tat, würde sie mich bestimmt umbringen.

»Mama«, sagte ich. »Selber habe ich nichts gestohlen …«

»Was hast du angestellt, Leah?«

»Könnte sein, dass ich gesagt habe, ich mache jemandem einen Knutschfleck, wenn er mir Stulpen aus dem chinesischen Laden besorgt.«

»Oh Mann«, sagte Nicole.

Normalerweise hätte ich Nicole angeblafft, sie solle den Mund halten, doch ich wappnete mich für die weitaus wichtigere Reaktion meiner Mutter. Die meisten Mütter, die ich kannte, hätten mit einer Ohrfeige reagiert. Wer sagt seiner Mutter schon die Wahrheit? Keiner! Alle Kinder wissen das. Ich nahm an, das Stulpen-Knutschfleck-Geschäft würde mir eine empfindliche Strafe einbringen. Wir würden ja sehen.

»Danke, dass du mir das erzählt hast«, sagte meine Mutter.

Ich wartete auf den Pferdefuß, doch es kam keiner. Stattdessen las sie mir die Regeln zum Stehlen vor und sagte: »Ich weiß, dass du den Unterschied zwischen richtig und falsch kennst, und ich möchte gern, dass du für dich bessere Entscheidungen triffst.«

Erlebte ich da gerade ein Wunder? Mein Blick wanderte von meiner Mutter zu meiner Schwester auf mein Hühnerschnitzel, wieder zu meiner Mutter und dann hoffnungsvoll zurück auf meinen Teller: Vielleicht hatten sich ja auch die ungeliebten Karotten in Luft aufgelöst? Leider nicht, aber das war nicht so schlimm. Ein Wunder war das trotzdem.

Es war, als wären die Wolken aufgerissen und auf mich würde ein Sonnenstrahl herabscheinen. Selbst für jemanden, der so nachsichtig war wie meine Mutter, war diese Reaktion beispiellos. Nicht nur, dass ich für mein Stulpenmanöver straflos ausging, ich fühlte mich außerdem, als hätte ich mich gerade vom Kind zu einem Menschen gewandelt, der in der Lage ist, für sich selbst zu entscheiden. Ein aufregendes Gefühl der Macht und Überlegenheit ergriff mich. Nein, ich hatte keine gezuckerten Frühstücksflocken im Schrank oder Arroz con pollo auf dem Herd, aber verdammt wollte ich sein, wenn ich nicht eine gewisse Erwachsenenmacht errungen hatte!

»Nicole trifft sich mit Jungs, wenn du nicht da bist«, verriet ich, weil ich gerade so schön in Fahrt war.

»Das wirst du mir büßen«, schrie mich Nicole an.

»Du gibst es ja nicht selber zu! Und du sollst doch ehrlich sein. Ich mein ja nur.«

»Schon gut, Leah«, sagte meine Mutter. »Du musst nicht die Fehler anderer gestehen. Und stopf nicht so viel Brot in dich hinein. Iss lieber deine Karotten auf.«

Eine Religion, die mich wegen geklauter Stulpen nicht in Schwierigkeiten brachte, sagte mir zu. Doch dass meine Mutter nie mehr zu Hause war, weil sie ständig in die Kirche ging, gefiel mir nicht so gut.

»Steht in dem Buch nichts darüber, ob Kinder alleine zu Hause bleiben sollen? Darüber, dass du morgens in die Kirche gehst und erst spät wieder nach Hause kommst?«, wollte ich wissen.

»Tja«, sagte meine Mutter. »Wenn du nicht alleine bleiben willst, dann komm doch nach der Schule zu mir in die Stadt und schau dir die Kirche mal an.«

Das musste sie meiner Schwester und mir nicht zweimal sagen. Am nächsten Tag traf ich mich mit Nicole an der U-Bahn-Station, und wir fuhren zum ersten Mal alleine mit der Linie B in die Stadt. Als wir die Treppe zum hochgelegenen Bahnsteig hinaufgingen, bekam ich Angst. Doch mit meiner Schwester an der Seite fühlte ich mich sicher.

Im Zug war mir trotzdem mulmig zumute. Überall waren Graffiti, und in der Ecke lag zusammengesunken ein Kerl. Alles war schmutzig. Wir waren noch gar nicht in der Stadt, und schon war alles so anders als in Bensonhurst. Hier hatten wir keine Freunde, keine Joeys oder Frankies. Hier passte keiner auf uns auf.

Am Times Square stiegen wir aus. Das war seinerzeit so ziemlich der schlimmste Ort für zwei kleine Mädchen, den man sich vorstellen konnte. Unser Ziel war die New York Org, die Zentrale, in der die Menschen studierten und anderen Tätigkeiten nachgingen, die für Scientology wichtig waren. Dort arbeitete meine Mutter. Als wir das Gebäude an der 46. Straße erreichten, zwischen Sixth und Seventh Avenue, waren wir an so vielen lüstern blickenden Männern und halbseidenen Etablissements vorbeigekommen, dass der große Bau, der wie eine Bank oder ein Theater aussah und auf dessen Blechmarkise »Church of Scientology of New York« stand, uns wirklich wie eine Kirche oder eine Zuflucht vorkam.

Obwohl wir bei diesem ersten Ausflug in die Stadt solche Angst gehabt hatten, gingen Nic und ich von da an nur noch dorthin: nach der Schule, am Wochenende und den ganzen Sommer lang. Wir waren »auf Kurs« in der New York Org. Das hieß, wir besuchten einen der 20 Scientology-Kurse zur Verbesserung des Lebens, die sich mit allen Lebensbereichen befassen, von Finanzen bis Familie. Wir erfuhren, dass L. Ron Hubbard, der Gründer von Scientology, »existenzielle Entdeckungen« gemacht hatte, die uns vermittelten, »wie man mit Wechselfällen fertig wird, wie man erkennt, wem man vertrauen kann, wie man sein Leben gestaltet, seine Ziele erreicht und vieles mehr«.

Meine Schwester und ich traten als Zwillinge an. Das hieß, wir belegten alle Einführungskurse zusammen und lernten und übten zu zweit für den Kurs. Einer unserer ersten Kurse war ein Eckpfeiler von Scientology, der Kurs Erfolg durch Kommunikation. Das Kursziel war ziemlich eindeutig. Wir sollten lernen, besser mit anderen zu kommunizieren. Ich war Feuer und Flamme. Schließlich brachte mich mein loses Mundwerk immer wieder in Schwierigkeiten. Die Übungen, die wir zu den verschiedenen Kursen in einem Raum mit anderen Kindern und Erwachsenen durchführten, hießen »Trainingsroutinen« oder kurz TRs. In der ersten OT TR-0 (OT steht für »operierender Thetan«; »Thetan« bedeutet in Scientology »Geist«, »operieren« ist hier im Sinne von »handeln« zu verstehen) mussten Nic und ich einander mit geschlossenen Augen gegenübersitzen. Wir nutzten das gern zu einem Nickerchen, doch unser Fallbetreuer kam dann gleich und erklärte uns, dass das nicht Sinn und Zweck der Übung sei. Sobald wir das gut beherrschten (dasitzen, ohne uns zu bewegen oder einzuschlafen), kam der nächste Schritt: einander mit offenen Augen gegenübersitzen. Sobald eine von uns auch nur die große Zehe bewegte oder für den Bruchteil einer Sekunde wegsah, sollte die andere »flunk« rufen – also »durchgefallen«. Dann mussten wir von vorne anfangen. Ziel war, sich die Fähigkeit anzueignen, einem anderen Menschen ruhig gegenüberzusitzen, ohne den Drang zu spüren, zu sprechen oder etwas anderes zu tun, als den anderen anzuschauen.

Ebenfalls zum Kommunikationskurs gehört eine Trainingsroutine namens TR-0 Bullbait (die «Bullenhetze», das Reizen). Dabei versucht der Trainer, auf alle erdenklichen Weisen eine Reaktion von seinem »Zwilling« zu provozieren, was auch als »die Knöpfe des anderen finden« bezeichnet wird. Der Kursteilnehmer soll möglichst keine Emotion oder Reaktion zeigen, egal, womit er konfrontiert wird. Wer spricht, die Augen rollt, weint, lacht oder auch nur rot anläuft, der ist »durchgefallen«. Wie die meisten Mädchen war ich stets sehr auf mein Äußeres bedacht – ob ich einen Pickel hatte, ob meine Fingernägel schmutzig waren und dergleichen mehr. Nicole als meine ältere Schwester wusste das ganz genau, und es gab niemanden, der mich besser aus der Reserve locken konnte.

»Was hast du da im Gesicht?«, sagte Nicole bei einer solchen Bullbait-Sitzung. »Wächst dir da wohl etwas?«

Instinktiv griff ich mir an die Stirn.

»Flunk!«, rief Nicole.

Nic machte das so lange, bis ich immun war. Oder sagen wir, bis sich keine Spur von Gefühl mehr auf meinem Gesicht zeigte. Es machte mir zwar immer noch etwas aus, doch das durfte ich nicht zeigen, wenn ich den Kurs bestehen und weiterkommen wollte.

Meine Schwester wurde auf eine viel härtere Probe gestellt, und zwar von einem männlichen Fallbetreuer, der damals vermutlich zwischen 20 und 30 war, mir aber vorkam wie 50.

»Für so ein junges Mädchen hast du ganz schön viel Busen«, sagte er zu Nicole, um zu prüfen, ob sie sich im Griff hatte und ihre TRs bestand.

»Du kannst mich mal«, sagte sie.

»Flunk!«

»Du hast ganz schön viel Holz vor der Hütte für so ein junges Ding«, sagte er wieder.

»Das erzähle ich meiner Mutter.«

»Flunk!«, sagte er. »Lerne zu konfrontieren, was dir passiert, und darüberzustehen. Du bist kein Körper, Nicole, du bist ein geistiges Wesen.«

Er machte so lange weiter, bis auch Nicole nicht mehr darauf reagierte.

Dass wir an dem Kurs teilnahmen, machte Mama, die damals schon Vollzeit für die Kirche arbeitete, sehr glücklich. Jeden Tag nach der Schule und am Wochenende besuchten Nic und ich einen Kurs, der mindestens zweieinhalb Stunden dauerte und im Schnitt über eine oder zwei Wochen lief, doch danach mussten wir dann noch rund sieben Stunden warten, bis Mama mit der Arbeit fertig war. Wir verbrachten daher viel Zeit damit, Flugblätter für die Kirche zu verteilen. (Dabei riefen uns mitunter Passanten zu: »Ihr seid doch noch viel zu jung für so eine verdammte Sekte.«) Oder wir liefen durch die Straßen und drückten uns in Gebäuden herum, was uns manchmal in Schwierigkeiten brachte.

Sehr viele Kinder begegneten uns in der New York Org nicht, obwohl ich mich noch an ein Mädchen namens Sherry erinnere. Sie war ungefähr so alt wie ich, wirkte aber viel älter (vielleicht, weil sie eine Tasse Kaffee in der Hand hielt). Mama machte uns in der Eingangshalle miteinander bekannt. Sie gehörte der Sea Org an, und aufgrund ihres Einsatzbereichs und ihrer Aufgaben musste sie eine Uniform aus weißer Bluse und blauer Hose tragen. Ich hatte natürlich meine engen Jeans an und ein T-Shirt mit der Aufschrift »Leah«. Meine Haare waren perfekt frisiert, und ich trug meine Goldkettchen.

Ich besah mir ihr Outfit und fragte: »Was hast du denn da an?«

»Ich arbeite hier, und das ist meine Uniform«, erwiderte sie.

Moment mal – ein Mädel in meinem Alter, das am gleichen Ort arbeitete wie meine Mutter? Da war ich und rannte unbedarft herum wie ein dummes Kind – und da war dieses Mädchen in Uniform mit Kaffeetasse. Ich fand sie supercool.

Nachdem wir die Einführungskurse absolviert hatten, wurden wir zur Teilnahme an ersten Auditings animiert. Das war eine Art Beratung im Einzelgespräch, bei der gewöhnlich ein sogenannter E-Meter eingesetzt wurde (ein elektronisches Gerät, angeblich zur Messung von Gedanken und Emotionen). Ein Scientologen-Geistlicher stellt dem Auditing-Teilnehmer konkrete Fragen und lenkt diese anhand der Ausschläge des E-Meter so lange zu Themen hin, die emotionales Unbehagen oder Verstimmungen auslösen, bis diese bewältigt sind. Kinder dürfen schon ab einem Alter von sieben Jahren am Auditing teilnehmen. Beide Praktiken, die Teilnahme an Kursen und an Auditings, sind Voraussetzung zum Beschreiten der Brücke zur vollkommenen Freiheit, die verschiedene spirituelle Daseinszustände repräsentiert.

Scientology war unser Leben, nicht nur in der New York Org, sondern auch zu Hause in Brooklyn, wo unsere Mutter die Trainingsroutinen auf unseren Alltag übertrug. Gerieten Nic und ich uns handgreiflich in die Haare, etwa im Streit, was wir im Fernsehen anschauen sollten, rief Mama: »Ihr zwei macht TR-0.« Das hieß, wir mussten uns hinsetzen und uns anschauen, bis wir uns wieder lieb hatten – was eine ganze Weile dauern konnte.

Nicht auf andere zu reagieren, ganz gleich, was sie sagten, war da, wo ich herkam, eine vollkommen abwegige Vorstellung. In unserem Viertel nutzte man jede Gelegenheit, andere auf die Palme zu bringen. Die Menschen in Bensonhurst waren nicht gerade zurückhaltend. Dass Scientology eine ganz andere Lebensart bot, war meiner Mutter zufolge jedoch genau der Punkt, denn sie wünschte sich mehr für uns, als Bensonhurst bieten konnte.

Ich begriff, dass es bei Scientology darum ging, sich nach den Grundsätzen zu richten, die das Oberhaupt, L. Ron Hubbard, niedergeschrieben hat. Tat man das, würde man ein gutes Leben haben. Doch wer Overts oder Übertretungen beging und nicht darüber sprach, wer nicht an Scientology-Kursen und Auditings teilnahm, für den hatte das Universum schlimme Dinge in petto. Für sich selbst und für das Universum das Richtige tun konnte man nur, wenn man der Kirche verbunden blieb.

LRH, den 1986 verstorbenen bekannten Science-Fiction-Autor, der die Kirche 1952 gründete, habe ich nie kennengelernt. Dennoch machte er auf mich einen prägenden Eindruck. Als ich die New York Org das erste Mal betrat, fiel mir gleich die große Bronzebüste auf, die L. Ron Hubbard darstellte. Er sah aus wie ein Gott oder zumindest wie ein Richter. Überall hingen Bilder von ihm. Darauf stand er stets hinter einem großen Schreibtisch oder schrieb etwas, das enorm bedeutsam wirkte.

Ich hielt mich für etwas ganz Besonderes. Alle sagten mir, ich sei kein Kind, sondern ein »spirituelles Wesen« mit früheren Leben, und wir alle seien auf der Erde mit derselben Mission, den ganzen Planeten von Wahnsinn, Krieg und Verbrechen zu befreien und eine friedliche Erde zu erschaffen, indem wir allen halfen, sich durch Scientology zu befreien. Mir wurde gesagt, ich gehöre jetzt einer wichtigen Gruppe von Auserwählten an, und wir seien die Einzigen, die etwas für den Planeten taten. Ich beschloss, dass mich dieser Mann kennenlernen sollte. Es gab da eine kleine verschlossene Holzkiste mit Stift und Papier. Man konnte Nachrichten schreiben und dort direkt für LRH hinterlassen.

»Hallo Ron, mein Name ist Leah«, schrieb ich, um mich vorzustellen. »Ich nehme mit meiner Schwester an einem Kommunikationskurs teil.«

Kurz darauf erhielt ich eine Antwort! Sie war auf ein sauberes, weißes Blatt Papier getippt, präzise gefaltet, und ganz unten stand: »Liebe Grüße, Ron.« Kein Stempel, sondern seine echte Unterschrift. Das war der Beweis: Ich war wirklich etwas ganz Besonderes.

Im Großen und Ganzen gewöhnte ich mich allmählich daran, dass mich die Erwachsenen bei der New York Org mit Respekt behandelten, und es gefiel mir. Es war so ganz anders als zu Hause in Brooklyn, wo ich nur ein lästiges Kind war. Die Scientologen lobten mich und meine Schwester, weil wir »den Weg zurück gefunden hatten«. Für sie war ich erwachsen.

Scientology hatte auf mich als Kind so eine starke Wirkung, weil ich den anderen endlich etwas voraushatte. Ich hatte mich so lange minderwertig gefühlt, weil ich nicht die richtigen Klamotten, nicht die richtige Wohnung, nicht die richtigen Lebensmittel, Spielsachen, alles eben, besaß. Die Fahrten in die Stadt, das eigenverantwortliche Handeln, die Arbeit an meiner Kommunikationsfähigkeit, das alles gab mir ein Gefühl der Überlegenheit. Ich konnte Dinge tun, die meine Freundinnen nicht tun konnten (zum Beispiel Stulpen klauen, ohne dafür Ärger zu bekommen), weil ich jetzt diese »Technologie« hatte – und sie nicht. Ich verwendete Begriffe wie »Affinität«, was für ein Kind ziemlich beeindruckend war. Oder ich sagte den Müttern meiner Freundinnen: »Sie brauchen nicht zu schreien. Kommunizieren Sie doch einfach.« Es imponierte ihnen, dass ich ein mehrsilbiges Wort verwendete.

Meinem Vater imponierte das weniger. Nachdem er aus unserer Wohnung ausgezogen war, lebte er mit Donna, der Frau, die meine Stiefmutter wurde, in einem großen Haus. Meine Schwester und ich verbrachten manche Wochenenden bei ihm und Donna und später ihren beiden Töchtern, Elizabeth und Stephanie, und Donnas Tochter Christina.

Wenn ich meinen Vater besuchte, zog er meist über meine Mutter her.

»Kämmt dir deine Mutter eigentlich nie die Haare?«, fragte er und schaute mich an.

»Du läufst ja herum wie eine Landstreicherin. Kümmert sich deine Mutter um dich? Oder hat sie zu viel mit dieser Sekte zu tun?«

Nachdem ich meinen Kommunikationskurs absolviert hatte, wollte ich ihn mithilfe meiner Trainingsroutinen konfrontieren. Beim Abendessen mit Nic und meiner Stieffamilie – wir saßen alle an einem großen Tisch mit leckerem Kartoffelpüree, Mais, Salat und warmem italienischem Brot mit Butter – fasste ich den Mut, es mit meinem Vater aufzunehmen.

»Du solltest nicht so über meine Mutter sprechen, finde ich«, sagte ich mit einer Stimme, die weit weniger selbstsicher klang, als ich gehofft hatte.

»Hä?«

»Ich möchte nicht, dass du so über meine Mutter sprichst.«

»Sonst?«

»Nichts sonst. Ich möchte es einfach nicht. Es gehört sich nicht.«

»Du kommst in mein verdammtes Haus und willst mir erzählen, was sich gehört?«

Mir wurde so schnell so heiß, dass ich am liebsten im Boden versunken wäre. Sprach mein Vater in diesem Ton mit mir, fühlte sich das stets wie eine Ohrfeige an.

Nicht darauf eingehen. Nicht darauf eingehen. Lass dich nicht reizen, Leah.

»Papa, ich glaube, es wäre besser, wenn du einfach mit uns kommunizierst, ohne uns oder unsere Mutter herabzuwürdigen.«

»Oh. Das möchtest du also? Dass wir kommunizieren? Hast du das von L. Ron?«

Jetzt lachte er, und obwohl ich mich nach Kräften bemühte, die Fassung zu bewahren, bröckelte das Vertrauen in meine Worte und meine Haltung.

Warum konnte mich mein Vater nicht als ebenbürtig behandeln wie die Menschen in der Kirche? Wieso konnte er mich nicht als einen Menschen würdigen, der etwas zu sagen hatte?

Solche Gespräche waren es, die bewiesen, was uns Scientology lehrte: dass die Menschen, denen die Ideale von Scientology fremd sind, nicht so fähig, nicht so gesund und geistig stabil sind wie wir, und dass sie Scientology angreifen werden. Das begriff ich damals. Es hieß wirklich: wir gegen sie.

Etwa um diese Zeit suchten die Rekrutierer von der Sea Organization das Gespräch mit meiner Mutter, Dennis und uns Mädchen. Die Sea Organization (See-Organisation), kurz Sea Org, war von L. Ron Hubbard 1967 gegründet worden, um seine drei Schiffe zu bemannen, auf denen er sich aufhielt, nachdem sich Großbritannien geweigert hatte, sein Visum zu verlängern. Er wollte außerhalb der Rechtshoheit einer Regierung leben, abseits der Medien – vorgeblich, um sich wieder seiner Forschung zu widmen. Auf den Schiffen erschloss er die OT-Stufen. OT steht für »Operating Thetan«, operierender Thetan, und die OT-Stufen sind die geheimen fortgeschrittenen Niveaus auf der Scientology-Brücke, die erst nach dem Zustand »Clear« erreicht werden können. Ursprünglich lebten Seeleute mit LRH auf den Schiffen, um diese zu führen. Die Mannschaften übernahmen aber allmählich auch andere Funktionen in Hubbards Sea Org. Das Hauptschiff, die Apollo, entwickelte sich zu einem Schulungszentrum für Scientology-Mitarbeiter aus aller Welt. Nach ihrem Aufenthalt bei Hubbard und der Sea Org wurden ihnen Funktionen auf höchstem Niveau, Geheimnisse und die internationale Leitung von Scientology anvertraut. Ihr Auftrag war, den Planeten in vielen verschiedenen Leben zu befreien, da sie bis in alle Ewigkeit immer wiedergeboren wurden.

Noch heute gehören der Sea Org die ergebensten und überzeugtesten Scientologen an. Sie sind eine Art Klerus, der für die Kirche arbeitet und innerhalb der Organisation die höchsten Standards setzen soll. Amtliche Zahlen gibt es zwar nicht, doch ich habe gehört, dass sie in den Vereinigten Staaten knapp 4 000 Mitglieder hat und insgesamt rund 20 000 Menschen praktizierende Scientologen sind. Ungefähr jeder fünfte Scientologe gehört demnach der Sea Org an. (Nach eigenen Angaben hat die Kirche weltweit rund zehn Millionen Mitglieder, doch diese Zahl umfasst offenbar jeden, der je ein Buch gekauft, einen Kurs belegt oder ein Kirchengebäude betreten hat. Die tatsächliche globale Mitgliederzahl wird eher auf 35 000 geschätzt.)

Die Anwerber sagten zu Mama und Dennis: »Das ist das Beste für euch und für den Planeten. Ihr tragt Verantwortung. Schaut euch eure Mädchen an, was tun sie? Sie gehen den falschen Weg. Sie umgeben sich mit den falschen Leuten. Mit kriminellen Subjekten. Was ist denn das für ein Leben?«

Damals befand ich mich gerade in meiner Run-D.M.C.-/puerto-ricanischen Phase, in der ich nur Adidas trug, einen Vokuhila hatte und Menudo-Songs trällerte (obwohl ich gar nicht Spanisch konnte). Ich hing gern mit den Typen im Cropsey Park herum, die ich für Breakdancer hielt. Wie sich herausstellen sollte, handelten sie nebenher auch mit Drogen. Doch davon wusste ich nichts. Eine Gürteltasche hatte damals schließlich jeder.

Die Werber setzten auf das Anliegen meiner Mutter, dass wir es einmal besser haben sollten, und auf ihre religiöse Hingabe. Sie sagten: »Deine Mädchen können in der Sea Org werden, was sie wollen. Leah kann gleich als Schauspielerin in den Scientology-Filmen mitwirken, und Nicole kann Juristin werden und für die Kirche arbeiten. Mit dem Planeten geht es abwärts. Eure Hilfe wird gebraucht. Und was werdet ihr am Ende antworten auf die Frage: ›Habt ihr geholfen?‹«

Mama und Dennis hatten sich bereits rückhaltlos auf Scientology eingelassen. Jetzt sagte man ihnen, sie müssten noch mehr tun.