Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Siruela

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Biblioteca Italo Calvino

- Sprache: Spanisch

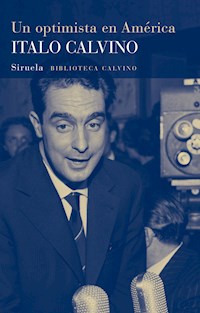

Por primera vez en castellano, uno de los libros más fascinantes y secretos del genial autor italiano. «Si la Academia Sueca ignoró a algunos de los más grandes autores del siglo XX en lengua francesa (Proust), alemana (Kafka), inglesa (Joyce) y española (Borges), en mi arbitrario parecer Calvino representaría a la literatura en italiano dentro de esa serie».Karelia Vázquez, El PaísAl regresar de su primer viaje a los Estados Unidos, que se extendió de noviembre de 1959 a mayo de 1960, Italo Calvino decidió reelaborar el diario y la correspondencia que mantuvo con sus amigos durante aquellos meses tan señalados: «A mi partida hacia los Estados Unidos, y también durante el viaje, me prometí que no escribiría un libro sobre América (¡hay tantos!). Sin embargo, cambié de idea. Los libros de viaje son un modo útil, modesto y completo de hacer literatura. Son libros con utilidad práctica, aun cuando, o justo por eso, los países cambian año tras año y al hacer una imagen fija de cómo los hemos visto, registramos su esencia mutable; y podemos expresar de ellos algo que va más allá de la mera descripción de los lugares visitados, establecer una relación entre nosotros y la realidad». Publicado de manera póstuma en 2014, Un optimista en América es una de las obras más fascinantes y desconocidas de Calvino, una personalísima cartografía literaria cuya lectura ofrece a los lectores muchas de las claves sobre su paradójica concepción de la polis —a la vez eterna y mudable—, una de las más recurrentes obsesiones en la trayectoria del genial autor italiano.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 343

Veröffentlichungsjahr: 2021

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Edición en formato digital: noviembre de 2021

Título original: Un ottimista in America, 1959-1960

En cubierta: fotografía de Italo Calvino de © Farabola/Alamy Stock Photo

Diseño gráfico: Gloria Gauger

© 2002 The Estate of Italo Calvino

All rights reserved

© De la traducción, Dulce María Zúñiga

The Estate of Italo Calvino, 2021

© Ediciones Siruela, S. A., 2021

Todos los derechos reservados.Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.

Ediciones Siruela, S. A.

c/ Almagro 25, ppal. dcha.

www.siruela.com

ISBN: 978-84-18859-65-6

Conversión a formato digital: María Belloso

Índice

Prefacio

UN OPTIMISTA EN AMÉRICA

América a primera vista

Tótems y luces intermitentes

La ciudad de las descargas eléctricas

La agenda de las muchachas

¿América no está americanizada?

A caballo por las calles de Nueva York

La integración

El villager

Ventajas de lo provisional

Where are you from?

La escuela de la dureza

La sociología y el crisol

La herencia africana

La ola católica

El espresso-place

La invasión puertorriqueña

El Actors Studio

La Wall Street electrónica

El college de chicas

Entre máquinas que piensan

Jet y tradición

El sabbat de las brujas

El diablo en el país de Dios

Hazlo tú mismo

Vida de hotel

La organización de las comidas

Las chicas solas de Nueva York

La televisión a color

La televisión y las ideas

«Cultura de masas»

El consumo de los clásicos

¿La frivolidad está de rebajas?

Una masa de élite

Vacaciones en la URSS

Macartismo cansado

Comunismo con K

La historia y la geografía

Nostalgia de la dialéctica

La antítesis

Arte y antítesis

Arte y seguridad

Vida de escritor

Escritores-fantasma

Una familia típica

La ciudad desaparece

La rotación de los barrios

Los intelectuales de provincias

Los Estados Unidos encerrados en casa

Paternalismo

La muerte del radical

Un bar

Conferencia en el templo

En coche

Color estacionamiento

Las ferias de automóviles

El reino del óxido

Los museos marcianos

El paisaje y los automóviles

El mundo abstracto

Las hijas del divorciado

Los niños contra los «persuasores ocultos»

Las catedrales del consumo

La cena en solitario

El color de la miseria

Las contradicciones del sistema

Un lugar seguro

Los nómadas privilegiados

Los projects

Imágenes olvidadas

Los establecimientos humildes

Hombres que se borran

Publicidad

Chicago

Primer balance del American way of life

Las mujeres: las felices y las inadaptadas

La ciudad «diferente»

A las puertas de Asia

El Pacífico

Los estibadores privilegiados

La casa del profesor

Chessman

El monumento

Babbitt

Droga

Valle de la Luna

Public relations

El Año de la Rata

La otra cara

No es verdad lo que siempre se dice

Los paraísos terrenales

Las residencias de ancianos

La ciudad demasiado grande

El peatón sospechoso

La sombra de la silla eléctrica

Hollywood

Mordido por cisnes

Cowboys

Un neoyorquino en provincias

Las esposas

Salud de Las Vegas

Al contrario de aquello...

Consideraciones socialistas sobre los medios de transporte

Área deprimida

Los pueblos de indios

Lawrenciana

Atómica

Mitología de Texas

Las botellas en el bolsillo

Felicidad falsa y verdadera

Para hombres

Nueva Orleans como en los libros

El sindicato del striptease

Las fronteras de la confianza

Destino aventurero

Los últimos napoleónicos

El carnaval de Nueva Orleans

La poética de los «duros»

Incendios

La bolsa en provincias

El Sur profundo

Implicado

El consejo de guerra

El meeting de los jóvenes

El Estado Mayor negro

El domingo negro de Montgomery

Una escuela de dignidad

El movimiento negro

Los aliados

En tierra enemiga

La espina en el flanco

Los hombres de izquierdas

Una ciudad

Paisaje de América

Las lectoras de Joyce

Breve investigación sobre el catolicismo

El ojo y la costumbre

La actitud hacia los Estados Unidos

Psicoanálisis

The Connection

Los beatniks

Del diario de Giovanni B.

Voluntarios

El baile de las muchachas negras

La raza humana

El único enamorado de los Estados Unidos

Los sombreros de Pascua

Fifth Avenue

El apellido que no se menciona

Las alarmas atómicas

La utopía americana

Problemas e intereses

Qué se entiende por catástrofe

Más catástrofe

Las dos morales

Europa

Prefacio

Entre noviembre de 1959 y mayo de 1960, Italo Calvino hizo su primer viaje largo a los Estados Unidos, un viaje que por varias razones puede definirse como «iniciático». Vivió sobre todo en Nueva York, la ciudad que más amó, que lo absorbió «como una planta carnívora absorbe una mosca». Visitó numerosos estados y centros urbanos —Cleveland, Detroit, Chicago («la verdadera ciudad americana, industrial, material y brutal»), San Francisco, Los Ángeles, Montgomery, Nueva Orleans, Savannah («la ciudad más bella de los Estados Unidos»), Las Vegas y Houston—, conviviendo con escritores, editores, agentes literarios, pero también con hombres de negocios, sindicalistas, activistas por los derechos civiles (el más importante de todos, Martin Luther King), así como con gente de toda índole.

Cuando regresó a Italia, reelaboró y dio forma narrativa a los apuntes de sus diarios y a la correspondencia pública y privada de aquel viaje que tanto lo había entusiasmado y enriquecido por dentro. Tenía la intención de publicar un libro «como Los viajes de Gulliver. Aventuras, y sobre todo desventuras, por cierto, no me faltaron».

En agosto de 1960, en un texto dirigido a Carlo Bo, quien le pidió hacer un balance de aquel viaje, Calvino dijo:

A mi partida hacia los Estados Unidos, y también durante el viaje, me prometí que no escribiría un libro sobre América (¡hay tantos!). Sin embargo, cambié de idea. Los libros de viaje son un modo útil, modesto y completo de hacer literatura. Son libros con utilidad práctica, aun cuando, o justo por eso, los países cambian año tras año y, al hacer una imagen fija de cómo los hemos visto, registramos su esencia mutable; y podemos expresar de ellos algo que va más allá de la mera descripción de los lugares visitados, establecer una relación entre nosotros y la realidad y un proceso de conocimiento.

Son cosas de las que me he convencido hace poco: hasta ayer creía que viajar solo podría tener una influencia indirecta en la sustancia de mi trabajo. En este sentido fue importante haber tenido a Pavese como maestro, gran enemigo de los viajes. La poesía nace de un germen que nos persigue durante años, tal vez desde siempre, decía él, más o menos; ¿qué tiene que ver con esta maduración tan lenta y secreta el haber estado unos días o unas semanas aquí o allá?

Viajar, claro está, es una experiencia vital, que puede hacer madurar o cambiar algo en nosotros como cualquier otra experiencia, pensaba, y un viaje puede servir para que escribamos mejor porque habremos aprendido algo más de la vida. Por ejemplo, uno visita la India y al volver a casa escribirá mejor, no sé, las memorias del primer día de escuela. Como sea, a mí siempre me ha gustado viajar, independientemente de la literatura. Y con ese espíritu he realizado mi reciente viaje americano: porque me interesaban los Estados Unidos, saber cómo son de verdad, y no para —qué sé yo— hacer un «peregrinaje literario» o porque quisiera «hallar inspiración».

En los Estados Unidos me sucedió algo inusitado: fui presa de un deseo de conocimiento y de posesión total de una realidad multiforme, compleja y «diferente de mí». Fue algo similar a un enamoramiento. Entre enamorados, como es sabido, se pasa mucho tiempo riñendo. En viajes subsecuentes a los Estados Unidos, tiempo después, cada tanto me sorprendo a mí mismo discutiendo con América; en cualquier caso, es como si viviera ahí todavía, me lanzo ávido y celoso sobre todo lo que escucho o leo acerca de aquel país y pretendo ser el único que lo comprende [...].

¿Aspectos negativos de los viajes? Viajar, se sabe, implica distraerse del horizonte de objetos determinados que forman el mundo poético propio, disipar esa concentración absorta y un poco obsesiva que es una condición (una de las condiciones) para la creación literaria. Pero, en el fondo, aunque nos dispersemos, ¿qué importa? Humanamente, es mejor viajar que quedarse en casa sin salir. Primero vivir, luego filosofar y escribir. Es primordial que los escritores vivan con una actitud que los lleve a una mayor adquisición de la verdad. Ese algo que se reflejará en la página, sea lo que sea, será la literatura de nuestro tiempo, nada más.

En marzo de 1961 (como refirió a Luca Baranelli en una carta de enero de 1985), una vez terminada la corrección de las segundas pruebas y elegido el título —Un optimista en América—, Calvino decidió «no publicar el libro, porque al releer las pruebas lo sentí demasiado modesto como obra literaria y no lo bastante original para ser un reportaje periodístico. ¿Hice bien? ¡Bah! De haber sido publicado en aquella fecha, el libro hubiera sido un documento de época y una fase de mi itinerario, tal como lo percibió Raniero [Panzieri]».

UN OPTIMISTA EN AMÉRICA

América a primera vista

Me arrepentí de no haber viajado en avión. Habría llegado a Nueva York impulsado por el ritmo de los grandes negocios, de la política del más alto nivel, de los personajes sonrientes de las telefotos. Es la mejor manera de llegar hoy a los Estados Unidos. Sin embargo, me dejé convencer de que era preferible viajar por vía marítima («¿Quieres probar? ¡Será una maravilla!»). Me embarqué en el transatlántico más moderno que zarpó de El Havre. Aun así, no fue maravilloso: llegué a Nueva York abrumado por la sombra de otra América: la América del tedio provinciano, del aburrimiento de los viejos matrimonios, la del bienestar sin vitalidad ni fuerza interior.

El barco es un medio de transporte anacrónico y, al igual que los balnearios de aguas termales, está atestado de ancianos que pasan las tardes jugando al bingo —una especie de tómbola— o apostando a carreras de caballos ya celebradas, transmitidas en diferido.

El quinto día, al amanecer, en medio de una pálida bruma, subí a cubierta, bien arropado, y me asomaba por encima del cuello levantado de mi abrigo para empezar a divisar Nueva York. De pronto, en el horizonte ya claro, entre las luces de una costa irregular, una montaña va tomando forma. Y, de repente, todo es perfecto. Al final, esa era la mejor manera de llegar. El viaje, lo diferente, solo tiene sentido si se paga la llegada, y algunos de nosotros, privilegiados y nerviosos, lo pagamos con apenas un poco de impaciencia.

Alzándose en el cielo escasamente iluminado, los rascacielos aparecen como las ruinas de una monstruosa Nueva York, como podría ser dentro de tres mil años si la abandonaran hoy. Es una masa porosa y casi diáfana que deja filtrar la claridad. Por aquí y por allá aparecen luces que se han dejado encendidas olvidadas (¿durante la fuga de los últimos habitantes?) y luego se apagan todas a la vez: ya es de día.

Poco a poco van aflorando colores en las enormes formas grisáceas. Son completamente diferentes de los que esperaba nuestro recuerdo basado en fotografías, y se pierden en un diseño de volúmenes y formas cada vez más complicado, minucioso y laberíntico. Todo permanece silencioso y desierto. De pronto, ¡los coches! Allí, en la base, quién sabe desde hacía cuánto tiempo circulaban y circulaban como una corriente de hormigas luminosas, sin que ninguno de nosotros lo hubiera advertido.

Tótems y luces intermitentes

Un torrente de automóviles corre por las calles y las carreteras. Al principio, lo que más impresiona a un europeo es lo largos que son los coches; es increíble lo largos y anchos que son a veces.

Pasados unos días se deja de tener esa impresión y todo se vuelve natural en relación con la escala particular de las dimensiones norteamericanas. Entonces la mirada del europeo —mientras avanza en coche por la corriente del tráfico— es atraída por la variedad de características de la parte trasera de los coches. Observo las diversas formas de los faros: cada uno lanza referencias e insinuaciones, desde las obvias (los enormes proyectores redondos que recuerdan las persecuciones cinematográficas entre gánsteres y policías) hasta las más secretas. No hay un solo tipo de luces intermitentes del que no se pueda hacer toda una interpretación simbólica en el marco de la mitología norteamericana: las hay con forma de aleta —homenaje a los orígenes, al mundo de los balleneros de Moby Dick—, en forma de flecha —homenaje a los indios del Far West—, de pináculo de rascacielos —homenaje a la prosperidad de la época americana—, o bien de misiles o cohetes —homenaje a la conquista del espacio y al futuro desconocido—.

Naturalmente, ya que estamos en el país del psicoanálisis, muchas luces intermitentes requieren una interpretación en clave simbólica: los símbolos masculinos son más numerosos, pero también abundan los femeninos, como consagración de una aceptación pacífica del matriarcado.

Por ejemplo, la cola baja y larga de algunos coches dibuja un ligero arco en su borde superior, formando una curva sutil parecida a una ceja, y, debajo, los faros asemejan dos enormes y alargados ojos de diva hollywoodense que se te clavan como dardos.

Mientras busco un espacio libre en un estacionamiento repleto, conduciendo un coche americano demasiado largo para mi torpeza de exconductor de coches italianos compactos, captura mi atención una especie de museo de tótems. Me confunden tantas referencias ideológicas, costumbres y alegorías existenciales. Ahora estoy a punto de creer que los coches sirven solo como tabernáculos para esos objetos mágicos o, más bien, que no consisten en otra cosa que en eso, construidos enteramente de cristal. Acabo siendo «suspendido» en el examen de conducción. Y, así, en una maniobra de marcha atrás demasiado consciente y cuidadosa —encontrándome dividido entre el escalofrío religioso y el instinto iconoclasta—, calculo mal el viraje y, cuando siento un golpe y escucho el sonido de cristales rotos, termino por «suspender».

La ciudad de las descargas eléctricas

Primeras definiciones de Nueva York: es una ciudad eléctrica, impregnada de electricidad, en la que uno se carga de corriente a cada paso. Dondequiera que pongas la mano recibes choques eléctricos. Cuando bajas de un coche, al coger la manilla para cerrar la portezuela te estremece una descarga eléctrica. En casa no puedes tocar el pomo de una puerta, barandilla, grifo o interruptor sin que tu brazo reciba una sacudida, un tirón hacia atrás, surcado por una descarga. Basta con hacer un viaje en taxi, pasar del frío de la calle al calor excesivo de las casas, o atravesar una estancia arrastrando las pantuflas por la moqueta, para que te cargues como un acumulador.

Con los reflejos condicionados estoy alerta; mi mano duda antes de tocar los objetos más inocentes. Temo y espero la sacudida. Si no llega me siento frustrado; ahora ya la necesito, la deseo. A veces también un apretón de manos o una caricia desprenden chispas. Una carga eléctrica se transfiere de las cosas al ritmo de los días, a los sentimientos y a las relaciones. ¿Es verdadera energía, o es un agotamiento extremo de nuestra propia tensión lo que nos hace más sensibles a la energía que emana de las cosas?

Una vez terminada la época heroica de las grandes aventuras individuales y colectivas, la conciencia norteamericana languidece hoy por falta de intensidad, de objetivos. Anda en busca de un bienestar que —alcanzado o por alcanzar— se ha convertido en un monótono ajetreo de la vida cotidiana. Pero la tensión también procede de las cosas, del proceso económico, de la fiebre productiva que habita al margen de la voluntad humana. El mundo de las cosas está despierto, insomne; lo anima una especie de racionalidad implícita. En cambio, el mundo de los hombres parece manejado por autómatas somnolientos.

Mientras me froto las yemas de los dedos, punzadas por el polvillo eléctrico de Manhattan, busco el secreto de esa discordancia, el punto en que la energía humana debería conectarse con la de las cosas, pero no lo encuentro.

La agenda de las muchachas

Sabía muy bien que los Estados Unidos ya no eran el país de la aventura; pero no me esperaba que las jornadas de los neoyorquinos excluyeran totalmente la posibilidad de lo imprevisto. Las semanas están siempre planeadas con antelación, y la vida es gobernada por el schedule, por el programa, la agenda. Con veinte días de antelación debes tener confirmadas las citas de trabajo, saber con quién vas a comer, y las cocktail-parties a las que estás invitado. Debes saber con anticipación a quién deseas invitar a casa a cenar y a qué reuniones vespertinas irás a tomar un scotch. Ahora que, si quieres ir a Broadway, al teatro, debes reservar asiento tres o cuatro meses antes.

Las mujeres en Nueva York trabajan todo el día, y todas las noches salen con alguien. Si quieres invitar a una, debes hacerlo con, al menos, un par de semanas de antelación; ella consulta su agenda, tú la tuya, se fija una fecha y se anota el nombre.

«De esta forma, me tocaba salir con una chica diferente cada noche — dice Giovanni B., a quien, por ser italiano, le gustan mucho las mujeres—. En una ocasión, alguna me interesó más que las otras; quise volver a verla pronto, pero las siguientes dos semanas ella tenía todas sus noches comprometidas, igual que yo. Tuvimos que postergar dos semanas nuestra segunda cita. Creí que moriría durante la espera. Cuando finalmente nos volvimos a ver, ya no fue tan agradable; yo no podía quitarme de la mente a otra chica con quien acababa de salir y a la que volvería a ver dos semanas después. A ella le había sucedido lo mismo con otro. Durante meses continué persiguiendo chicas de las que me separaba una larga lista de citas programadas con semanas de anticipación, enamorándome de cada una, pero olvidándolas antes de encontrarlas de nuevo... Estaba desesperado».

«¿Y luego?».

«El hechizo se rompió con Muriel: comenzamos a salir steadily, o sea, todas las noches, pareja fija».

«Entonces, ¿ya eres feliz?».

«Claro que no. Ahora me siento atado de pies y manos. Todas las noches con ella. Esto no es vida».

¿América no está americanizada?

La primera impresión del que viaja a Nueva York es que los Estados Unidos no están en absoluto americanizados, que los europeos lo estamos más que ellos. Empiezas a escandalizarte por el hecho de que no logras conocer a ningún neoyorquino que tenga coche (porque no sabrían dónde aparcar; todo el mundo prefiere ir en taxi). En las oficinas (ya sean de negocios privados o de entidades públicas), al europeo que espera conocer la rigurosa eficiencia del organization man le da la sensación de que solo se encuentra con una complaciente aproximación, una simple buena voluntad. También da la impresión de que la juventud no viste al estilo americano, como en Europa. Tampoco saben qué son esos billares eléctricos que nosotros llamamos flippers. (Aquí se llaman pinball machines, pero para encontrarlos hay que ir a un sitio especial de Times Square). Además, hay otra cosa, y no la menos importante: se tiene la impresión de que este es el único rincón del planeta que ha escapado al dominio de la Coca-Cola.

Ahora te das cuenta de que todo lo que has visto estos días es América, más América que esa idea de América que persiste en nuestros países europeos. La americanización que se produce hoy en el mundo no es sino la imagen del contraste entre un nivel tecnológico-productivo-distributivo más avanzado, al que una parte de la humanidad ha llegado, y un nivel tradicional inamovible, del que es cada vez más difícil escapar para el resto de la humanidad. En cambio, aquí lo viejo y lo nuevo son ramas de la misma planta: el organismo acumula y transforma sus contradicciones en un proceso de crecimiento continuo, casi salvaje.

A caballo por las calles de Nueva York

Entendí cómo dominar las calles de Nueva York: a caballo. Los primeros días no lo sabía. Quise comprar o alquilar uno de esos coches de cola larguísima, solo para sentir cómo era estar integrado en la vida estadounidense; pero todo el mundo me disuadió de ello. Ese es el camino equivocado, decían, porque tener coche en Nueva York es una molestia. Si por casualidad encuentras dónde aparcarlo por la noche delante de tu casa, debes bajar muy temprano por la mañana para moverlo a la acera de enfrente porque el tiempo de aparcamiento permitido se ha agotado. Los verdaderos neoyorquinos toman taxis. De acuerdo, pero quedaba por resolver mi propósito de integración. Ahora, finalmente, he comprendido qué es lo primero que tiene que saber un extranjero en Nueva York: debe alquilar un caballo. Es la mejor forma de acercamiento a los Estados Unidos, es la manera histórica. Si vas a caballo, podrás seguir la evolución de los medios de transporte que han caracterizado la historia americana y, si todo marcha bien, puedes llegar hasta el Cadillac.

Lo malo fue que era la primera vez en toda mi vida que montaba a caballo. Las caballerizas están más bien lejos, en el West Side (encontré una de las pocas que aún quedan de las muchas que había en los alrededores). Para llegar a Central Park, debo cabalgar por una calle muy transitada y cruzar dos avenidas.

Desde lo alto de mi silla de montar, observo los techos de los coches, obligados a reducir la velocidad detrás del paso de un caballo, cautelosos por el asfalto. Desprovistos de sentido épico, los chicos puertorriqueños que juegan en las aceras se burlan de mí.

En Central Park, hay un buen suelo, un poco fangoso; por los prados corren ardillas, como siempre. Alrededor, en el aire maravillosamente sereno, se alzan los rascacielos; reboto en la silla buscando en vano el ritmo de trote; la amazona que me acompaña, ligera en su montura, me grita instrucciones técnicas que no entiendo. Mi caballo queda atrapado en los pantanos y yo a mi vez quedo enredado en las ramas bajas. La blanca estela de un avión se va borrando por encima de los grises rascacielos, que se desdibujan en el downtown,y entonces esta ciudad, que siempre pertenece a los recién llegados, a partir de ahora es mía.

La integración

Pero Nueva York no es los Estados Unidos: esto es lo primero que te dicen cuando llegas. Y, entonces, ¿qué es Nueva York? ¿Europa? Tampoco. Es un continente en sí mismo, a la par de las Américas (Norte, Centro y Sur), Europa, Asia, África y Australia. Antes que nada, Nueva York es un ritmo, una concentración total de movimiento tanto en el tiempo como en el espacio, el sentido de una actividad absoluta. Actividad, claro, pero ¿qué actividad? No se puede decir que Manhattan sea una ciudad industrial (cuando digo Nueva York, me refiero, por lo general, a Manhattan; casi nunca salgo de la isla). Además de la moda, otra industria de aquí es la editorial: libros y periódicos. (Más, por supuesto, la actividad del puerto). Pero toda la industria estadounidense gravita en torno a las finanzas, los bancos y la bolsa de valores; o alrededor de la gestión de las oficinas de ventas, de los servicios publicitarios y de las public relations.También están las fundaciones culturales que absorben un dinero que, de otra forma, iría a parar al fisco.

Es el cerebro del mundo industrial separado del cuerpo. En el febril clima productivista de Nueva York, en la superficie de los rascacielos de acero y cristal de Madison Avenue, te asalta la sospecha de que te mueves en un mundo abstracto por completo. ¿Estamos en una nave espacial? ¿Esta es una ciudad o un organismo artificial? ¿Una oficina-universo suspendida en el vacío?

Pero no, porque ¿ignoramos acaso que en el mundo del mañana será todo así? Las fábricas estarán completamente en manos de autómatas, de dispositivos electrónicos, frenéticamente productivos, y nosotros nos dedicaremos a imaginar, desde la mañana a la noche, nuevos usos para esas máquinas que no pueden parar. Si por un minuto los cerebros electrónicos o los humanos dejasen de funcionar, sería el colapso.

Así que aquí estoy queriendo vivir a ese ritmo. Pero ¿cómo puedo hacerlo si el mundo de la gran industria me ha invitado a venir (indirectamente: a través de la providente, nunca lo bastante alabada foundation) con la etiqueta de «escritor»? ¡Imagínense si he venido a Nueva York a vivir como escritor! Ser escritor, a fin de cuentas, es un oficio idéntico en todas partes. Además, aquí hay decenas de miles de escritores, tantos como poetas en el sur de Italia, con la diferencia de que en los Estados Unidos se puede ser escritor de profesión, es decir, que de una forma u otra se puede vivir de eso. (Espero que se comprenda que no lo digo en absoluto pensando que está bien).

Nueva York me ofrece la posibilidad de elegir entre dos tipos de vida: hombre de negocios o escritor. Elijo el primero. ¿Soy o no soy el manager de una importante empresa editorial italiana? Voy a fingir que vine en viaje de negocios. De inmediato mis semanas se llenan de citas, reuniones, visitas y encuentros. Vivo deprisa, voy de una corporación a otra, de un agente a otro. Ya se ha corrido la voz de mis visitas entre los dirigentes de las empresas en competencia: «¿Ya estuvo contigo? Conmigo viene mañana»; «¿Compró? ¿Vendió?...». Mis almuerzos ahora ya son todos de negocios (business-lunches), mis cocktail-parties ahora son business-parties y ya envidio a aquellos que, más integrados que yo en el sistema, logran tener business-breakfasts a las siete y media de la mañana.

Pero mis negocios son etéreos, impalpables, inasibles. Tal vez podré salvarme del final clásico de los businessmen: el infarto. ¿Qué clase de mercancía he venido a buscar? El sabor de las horas de Manhattan, las horas del manager, de la omnipotente secretaria, de la telefonista que come golosinas, del ascensorista negro, del ruido sordo del correo lanzado hacia abajo por los conductos verticales desde el vigésimo piso; todo está aquí. La mercancía que vendo son imágenes, materia prima para hacer reflexionar. Colecciono símbolos de los Estados Unidos y me esfuerzo por vender estampas de Europa.

Pero ¿qué diferencia hay entre ellos y yo, ellos, que lo hacen en serio? ¿No es lo que todos queremos, tener la sensación de participar en el mecanismo, sentirnos inmersos? ¿Y todo el resto, los productos, el dinero, serán acaso solo pretextos?

Para almorzar, exactamente a mediodía, nosotros los businessmen preferimos ciertos restaurantes a media luz, con lámparas rosas o azules que iluminan sutilmente las mesitas y donde el ruido se atenúa con cortinas y tapetes. Esta luz de acuario nos calma, y podemos comenzar con martinis nuestra jornada alcohólica, entablar negociaciones con gestos lentos, como los movimientos de los peces del acuario. Las palabras se forman en nuestros labios y se desprenden, vacías, todas similares, como burbujas de aire...

El villager

Tal vez me equivoco al vivir en el Greenwich Village. Tiene muy pocos rasgos de Nueva York, a pesar de estar en el corazón antiguo de Manhattan, el downtown, donde las calles no se designan con números, sino que llevan nombres antiguos, y no tienen el trazado simétrico de un tablero de ajedrez, sino un tejido apretado e irregular. El Village pretende ser una especie de Paris Rive Gauche, pero en el fondo es una semejanza involuntaria que, desde el momento en que se descubrió, se hace cualquier cosa para convencer de que es voluntaria. Quizá se parece más al Soho londinense. Los «nativos» del Village son, sobre todo, italianos, familias del sur de Italia establecidas aquí desde hace más de medio siglo. La concentración de población italiana empieza en la extremidad del puente, se extiende hacia el norte, hasta el downtown, y limita con los barrios judío y chino. Por el lado del East Side remonta más hacia el norte y rodea la isla de los rusos y los polacos, llegando, finalmente, hasta los territorios de los griegos y los armenios.

Muchos italianos del Village dejaron de ser pobres, tienen casas de campo, pero siguen apegados al viejo barrio en calidad de propietarios de restaurantes y almacenes. No siempre es fácil la convivencia entre los habitantes del Village y el estrato social que llegó después, el de la bohème intelectual (la invasión de los artistas comenzó en la década de los años diez del siglo XX, momento en que llegaron atraídos por los bajos precios de los alquileres). En realidad, la nueva bohème del Village actual se identificó en gran medida con los beatniks. Estos, además de tener un aspecto no muy higiénico, son arrogantes y no pueden considerarse buenos vecinos. Pero gracias a esa atmósfera beat los italianos hacen buenos negocios y con el tiempo se acaban enriqueciendo. De hecho, el folclore intelectual del Village (los recitales de poesía beat al ritmo de jazz, pero también el mero espectáculo de los tipos que caminan por las calles o se reúnen en el café Reggio) se ha vuelto una atracción turística para los propios neoyorquinos y alimenta una corriente de turismo ciudadano interno hacia calles italianas como MacDougal Street y Bleecker Street. Sin embargo, no se puede decir que se haya creado una alianza, ya que los jóvenes sicilianos, aunque estén americanizados desde hace tres o cuatro generaciones, conservan ideas particulares de origen campesino acerca de las relaciones con las mujeres, por ejemplo. Mantienen una fuerte tendencia a participar en riñas callejeras, porque les molesta ver cualquier costumbre extraña. Con frecuencia se producen peleas entre sicilianos y beatniks y la policía interviene haciendo arrestos masivos, y entonces los turistas dominicales regresan espantados al Uptown.

Poco queda del antiguo ambiente señorial decimonónico de la Washington Square de los tiempos de Henry James. Tan solo se han conservado algunos cómodos palacios nobles de piedra color granate (los llamados brownstones), con pórticos neoclásicos, levantados sobre escalinatas que se elevan por encima de la valla del semisótano.

En el Village predomina hoy otro estrato de reciente cuño de buen nivel económico y biempensante. Son los habitantes de los enormes edificios modernos que no paran de surgir, porque la especulación inmobiliaria amenaza al Village: se derriban las casas viejas y, en su lugar, se construyen rascacielos de hierro y cristal con apartamentos compactos.

Ayer, en una esquina de la Sixth Avenue, una muchacha con aire de estudiante activista pedía a los transeúntes que firmaran la enésima petición para salvar el Village, para preservar de la invasión de los especuladores sus características. Firmé, porque recibimos muchos ataques en nuestro barrio, nosotros, los habitantes del Village. No bromeo. Hay tantos farsantes en el Village que me dan náuseas. Por mi parte, soy un villager: cada semana leo el Village Voice, con los cartoons de Feiffer; no podría vivir en otro lugar más que aquí; sufro cada vez que derriban una esquina y, con cada rascacielos que se alza (aquí trabajan rápido, los hacen de una semana para otra), sufro como si estuviese en mi casa de la Riviera.

Vivir en el Village no es fácil. Los hoteles de menos de seis dólares al día están sucios, parecen a punto de derrumbarse, son malolientes, están polvorientos... En cada uno de los que conocí me dijeron que Jackson Pollock había vivido allí durante algunos meses. Para mí, el grito de desesperación de sus cuadros ahora está ligado del todo al recuerdo de la primera habitación de hotel en que me alojé en Nueva York, con aquella escalera de hierro mugrienta y oxidada delante de una ventana que da a un estrecho patio donde nunca entra el sol.

Poco tiempo después, llegué a un acuerdo para pagar siete dólares al día en un viejo y espacioso hotel señorial ubicado al principio de la Fifth Avenue. Allí había vivido Mark Twain y ahora lo habitan sobre todo ancianos. Con respecto al Village, aquí tengo una posición de distancia hegemónica, como un residente de antigua cepa, que conoce toda la historia y lamenta los daños que provoca el tiempo, pero los vive como si fueran la continuación de su propia historia. Y así es, de hecho. «¿Acaso ignoráis —les digo a mis amigos del Uptown, que, aunque tal vez hayan nacido y crecido a pocos kilómetros de aquí, no saben nada de nada— que cerca de aquí estaba la farm de un tal Randall, y que en su testamento ordenó que se convirtiera en hospicio para viejos marineros? ¿Y que el hospicio nunca llegó a funcionar porque los marineros se dejaban cuidar durante la semana, pero en cuanto comenzaba el servicio religioso en la iglesia huían a las tabernas del puerto? ¿Y que el hospicio existe todavía, pero solo de nombre, porque ahora es una sociedad de bienes inmuebles que aún posee muchas de las casas de aquí alrededor?». Son historias que he oído contar una noche a un inquilino de alguna vieja casa, y que de inmediato han pasado a formar parte de mi bagaje histórico. O tal vez sea información que he encontrado en uno de los tantos libros que existen sobre el barrio. «¿Y la razón de por qué Broadway, calle abajo, después de la Décima,deja de ser recta? Es porque ahí se ubicaba la fábrica del viejo Brevoort, que se resistió, a tiros de escopeta, contra los hombres de la empresa constructora, que querían cortar su árbol favorito, un olmo. Tanto luchó que ganó la batalla, de manera que hubo que modificar el trazado de la calle Broadway y rodear el olmo del farmer para salvarlo...».

Cuando llegas a un sitio, lo importante es sentir que llevas contigo un pasado, quizá cuestionable, anecdótico y legendario, pero que no deja de ser un pasado. Venir a América supone dejar atrás la historia europea, que aquí se interrumpe, así como el historicismo europeo, que aquí no se sabe qué es. En cambio, de inmediato se adquiere el deseo de preservar —en medio de una realidad donde todo (el paisaje, las casas, la raza y la clase de la gente) es inestable porque de un año a otro se transforma—, desde los residuos de recuerdos heredados, un pathos de frágiles memorias, una sensación de espíritu local.

Por eso me he convertido en un villager. No de forma voluntaria. En los Estados Unidos nadie ha elegido un lugar en vez de otro, sino que se llega a un sitio por azar y de inmediato se vuelve propio. Y no me he convertido en un villager porque el Village sea el barrio de los intelectuales, sino porque es aquí donde me siento perfectamente a mis anchas cuando vuelvo por la noche. Por una parte, está la febril vida industrial y, por otra, la pietas del pasado, la nostalgia de la vieja América. Son dos aspectos complementarios; no puede darse uno sin el otro.

Además, me gusta hacer de cicerone de Nueva York con los neoyorquinos. La única manera de no sentirse turista es considerar turistas a los residentes. ¿Y dónde se puede hacer esto mejor que en el Village? «Pero ¿cómo?, ¿no es obligatorio saber que a la vuelta de la esquina está el Patchin Place, un patio que ha permanecido intacto desde la época en que ahí había establos? ¿Y la casa más vieja de Nueva York, en Bedford Street? Aquí vivían los esclavos y todo alrededor era campo. ¿Cómo es posible ignorar que detrás de este muro se encuentra el antiguo cementerio de los judíos portugueses? ¿No has visto las farolas de gas de MacDougal Alley? Y aquella casa donde vivía John Barrymore, hasta que le echaron por haber construido un jardín con parterres de flores y fuentes en el último piso, lo que provocó problemas a medio edificio». (No es cierto. La casa ya no está; todo ha cambiado). «Y ahora veremos dónde vivía Edgar Allan Poe». (Mentira: ya no existe nada de aquellos tiempos en los alrededores). «Y aquí se inició la primera revuelta sindical de la historia americana, la de los picapedreros, para protestar contra el empleo de presos de Sing Sing en la construcción de la universidad. Hubo enfrentamientos contra los guardias a caballo, exactamente en este cruce...».

Ventajas de lo provisional

Amar una ciudad tiene siempre una contraparte de sufrimiento: se ve cambiar el aspecto de las calles amadas, las antiguas armonías trastornadas. Lo nuevo es a menudo más feo y siempre incomparable con el pasado. Para quien vive en la loca Italia de hoy, esta tortura es cotidiana. Y no resulta reconfortante pensar que tal vez haya sido así desde el principio de los tiempos.

En Nueva York también es así. Estuve fuera durante dos meses y ya no reconozco los lugares: veo casas que antes no estaban y me doy cuenta de que han desaparecido algunos paisajes. Sin embargo, aquí no se tiene la misma sensación que en Italia. Porque allá quien ve surgir un grotesco edificio, producto de la especulación, tiene la sensación de que esa fealdad es definitiva, que la va a tener delante de los ojos toda la vida, que la verán sus hijos y nietos. Aquí no, porque una casa dura, de media, como máximo, treinta años, y además muchas son derribadas antes de una década. El paisaje urbano cambia con un ritmo tan veloz que no logras asociarlo más que con su capacidad de transformación, con los signos constantes de su provisionalidad, con las vallas, andamios y excavadoras. Aquellos lugares privilegiados que por una gracia particular o por su prestigio logran superar la meta de los cincuenta años, de los setenta o de los cien crean los raros y, por tanto, aún más patéticos intersticios de la memoria del pasado. Cuando estos lugares «antiguos» son amenazados, la ofensa resulta más grave que en nuestro país, y surge el patriotismo cívico.

Pero queda esta especie de consuelo: a la provisionalidad de lo bello corresponde la provisionalidad de lo feo. Una casa fea dura poco; basta con esperar.

Where are you from?

«De verdad era americana —escribe en su diario Giovanni B., el italiano que no piensa más que en mujeres—. Americana en su estilo de vida, en su mentalidad, en sus gustos, en el amor. Era tan alegre y llena de vida, despreocupada, ajena a todas las idiosincrasias femeninas europeas». Cada vez que voy a un sitio nuevo, me apresuro a conocer a la verdadera representante de esa civilización, a su prototipo. No podía quejarme de Joan, mi primera girlfriend neoyorquina. Sin embargo, no se correspondía en absoluto con mi idea de la chica americana. Ni en su tipo físico, ni en su porte, ni en su manera de vestir. Y por momentos sentía, lo confieso, como si mi alegría se empañara, como si hubiera algo que aún no lograba entender.

Una noche, mientras me hablaba de sí misma, encontré la clave. Había una razón muy simple: ¡era rusa! Tanto su padre, oriundo de Kiev, como su madre, de Odesa, habían emigrado a los Estados Unidos hacía cincuenta años. ¿Cómo no me había dado cuenta? Su tez, su sonrisa, aquel moño de trenzas...; ¡todo indicaba que era rusa!; su forma de reír levantando los brazos, su vestido con bordes de piel, llamado faralá. ¡Una muchacha de Chéjov! Ahora la había enmarcado perfectamente y me gustaba más todavía.

En cuanto a la americana, seguía teniendo un problema. Había llegado a Nueva York hacía dos semanas y aún no había conocido a la neoyorquina. Empecé a salir con Judith. Creía que era auténtica americana, por su porte, su manera de reír. No digo que me gustara más que Joan, pero —¿cómo decirlo?— era absolutamente típica. Quería hablarle de eso en una pausa del jazz. «¿Sabes?, la primera chica que conocí en Nueva York era rusa...». «Yo también soy rusa», respondió Judith. Sus abuelos, tanto los paternos como los maternos, habían nacido en Rusia. Sus verdaderos apellidos, difíciles de spell, habían sido cambiados por apellidos anglosajones comunes.

«¿Sabes?, también Betsy es rusa, y Liza y Maude». Todas las chicas que había conocido en Nueva York eran rusas. Annie, la única que no era rusa, era polaca.

Me invadió la obsesión por encontrar una chica de familia anglosajona, aunque fuera una sola. Pero ¿dónde hallar en Nueva York descendientes de ingleses? La mayoría eran irlandeses, alemanes, italianos o armenios... Finalmente conocí a Sylvia, de Maryland. De una vieja familia inglesa, presbiteriana: old settlers. Pero no nos entendíamos bien. Aquello terminó rápido.

¿Por qué razón buscaba una anglosajona? Ahora sabía que habría sido una excepción, una rareza. ¿No buscaba acaso a la típica neoyorquina? Y la tenía; la tenía desde el primer día. Joan, mi primera chica: ella representaba el espíritu de esta ciudad donde los natives son los aliens, donde todos y cada uno vienen de fuera (o de fuera había venido su padre, su abuelo o, por lo menos, su bisabuelo) y por eso mismo es la ciudad de todo el mundo...

La escuela de la dureza

En los últimos años de la lucha por la vida, cada uno de los grupos étnicos que forman el crisol americano ha perdido algunas de sus características, mientras que ha enriquecido y consolidado otras. Los que durante más tiempo han sufrido esa pérdida de raíces son los italianos. Llegaron en gran parte de la Italia prenacional, de las regiones del Sur anexadas al Estado italiano pocos decenios antes. Llegaron sin ninguna experiencia ni instrucción cívica, salvo la agrícola pastoril; sin otro medio de expresión que su dialecto, ni otra cultura que un folclore mitad católico, mitad pagano. Recién salidos de las entrañas de la naturaleza orgánica, entraron de repente en el impetuoso proceso de crecimiento de la sociedad industrial y del urbanismo. Como si no se hubiesen liberado totalmente de la sensación de inseguridad y desconfianza de los primeros tiempos después del desembarco, los hijos de los hijos tienen aún en la mirada una expresión atónita, de desconcierto. Los pocos elementos de conciencia italiana los adquirieron aquí, por patriotismo de grupo y de barrio. Primero les enseñaron a estar orgullosos de Giuseppe Verdi, y después, de Benito Mussolini. Nunca lograron relacionarse con un estrato de intelectuales, como, por ejemplo, el que conformaban los exiliados políticos, compatriotas llegados antes del fascismo o durante el mismo. No tuvieron otros líderes ni otros ideales que los de la politiquería de los negocios locales.