6,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: neobooks

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

Mein Leben als Holtenauer-Jung (andere würden Kieler Jung´ schreiben, ich bin aber Holtenauer), ausgebombt im Krieg, Schule in Kiel, Ausbildung und dann das Leben als Kellner (und die Kellner-Leiter hinauf) in Schweizer Edelhotels, das Leben mit Prominenten und Reichen und Schönen. Schließlich Rückkehr nach Kiel-Holtenau und 50 Jahre lang als Hotelier am Kiel-Canal. Es gibt wirklich viel zu erzählen. Und ist leicht, locker und amüsant zu lesen.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 325

Veröffentlichungsjahr: 2022

Ähnliche

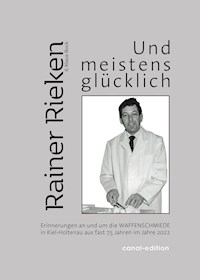

Rainer Rieken

Und meistens glücklich

Erinnerungen an und um die WAFFENSCHMIEDE in Kiel-Holtenau aus fast 75 Jahren

Dieses ebook wurde erstellt bei

Inhaltsverzeichnis

Titel

Teil 1

Teil 2

Teil 3

Anhang

Impressum neobooks

Teil 1

Und meistens glücklich

Erinnerungen an und um die WAFFENSCHMIEDE

in Kiel-Holtenau aus fast 75 Jahren

Rainer Rieken

ISBN 978-3-00-072250-9

Aufgenommen wahrscheinlich im Jahre 2000

Vorwort

Ich will Ihnen im Folgenden aus meinem Leben erzählen. Warum? Fragen Sie bei Obama oder Churchill auch danach?

Das Leben an sich ist interessant. Ich finde ja, meines auch – jedenfalls bisher… Und im Gegensatz zu den beiden Erstgenannten habe ich nie jemanden je in Kriege oder kriegerische Einsätze geschickt. In diesem Buch soll es also vor allem um mich und später auch um die Frau meines Lebens, meine Ehefrau Erika, gehen sowie um Holtenau, den Kanal und das Hotel und Restaurant Waffenschmiede. Ich kann und will auch nicht alles erzählen: Das nennt man professionelle Diskretion – die hat man als Hotelier – gegenüber den nichtgenannten Personen oder Vorkommnissen. Aber es wird trotzdem interessant, glaube ich.

Dass es aber ein Werk mit über 60.000 Worten werden würde, hatte ich nicht erwartet, als ich mit dem Schreiben anfing.

Ich will hier gleich einmal klarstellen, dass ich vor allem Holtenauer bin, erst in zweiter Linie Kieler! Kieler sind viele – ca. 250.000, wir Holtenauer sind im Vergleich nur wenige – nur ca. 5.000 – und geborene Holtenauer vielleicht 1.000.

Holtenau ist bekanntlich der Ortsteil von Kiel, der nördlich des Kiel-Canals liegt. Kiel ist für mich also die südliche Vorstadt von Holtenau, die beiden Ortsteile werden durch den Kanal getrennt. Manche nennen ihn immer noch den Kaiser-Wilhelm-Kanal, was sich für heutige Ohren irgendwie putzig anhört, andere nennen ihn den Nord-Ostsee-Kanal und vernünftige Menschen sagen Kiel-Canal.

Kiel-Canal ist die internationale Bezeichnung für die meistbefahrene Wasserstraße der Welt. Nun gut, das behaupten die Ägypter vom Suez-Kanal und die Panamesen vom Panama-Kanal auch. Und ich vermute, einige andere irgendwo auf der Welt auch. China ist zum Beispiel weit und groß, keine Ahnung, welche vielbefahrenen Wasserstraßen der Chinese hat! Ist ja eigentlich auch egal. Jedenfalls ist er da, der Kiel- oder-wie-auch-immer-Kanal. Ich bin am und mit dem Kanal aufgewachsen und nach Jahren in der Schweiz bin ich mit meiner Ehefrau Erika an den Kanal zurückgekehrt. Also spielte und spielt der Kanal eine große und bestimmende Rolle in meinem Leben.

1895 wurde dieser „Kaiser-Wilhelm-Kanal“, dann „Nord-Ostsee-Kanal“ und heutige „Kiel-Canal“ fertiggestellt, der es angeblich unter anderem erlauben sollte, die kaiserliche Kriegsflotte schnell von der Ostsee in die Nordsee und zurück zu verlegen.

Mit dem Kanalbau und seiner Fertigstellung veränderte sich der Charakter des Dorfes Holtenau fundamental: Neue Behörden für den Kanalbetrieb hielten Einzug, Fachpersonal und Händler sowie die Schaffung notwendiger Infrastruktur (z.B. Brücke und Fähre über den Kanal) führten zu einer heute noch sichtbaren zusätzlichen zeittypischen Backstein-Bebauung, die den damals noch dörflichen Charakter deutlich zurückdrängte. Zu dieser Zeit hatte Holtenau knapp 1.100 Einwohner, 1948 waren es dann ca. 2.000 und heute sind es um die 5.000.

An die nach dem Krieg ankommenden Flüchtlinge aus den ehemals deutschen Ostgebieten erinnern die Namen Pommern- und Danzig-Siedlung in der heutigen Gravensteiner Straße.

Wenn Sie diesen Text lesen, wird Ihnen auffallen, dass bestimmte Wendungen Ihnen sehr vertraut vorkommen, dass Sie die so aber nicht im Duden finden. Mag sein, ist mir egal – für mich ist das „Holtenauerisch“ und damit „sehr richtig“…

Im Teil 3, der unsere Kieler Jahre beschreibt, verwende ich bestimmt einige Male das Wort „ich“, wo ich „wir“ sagen sollte und tatsächlich Erika und mich meine. Das ist mir beim Korrekturlesen dann leider durchgerutscht, liebe Erika.

Kindheit und Jugend in Holtenau. 1943 bis 1961

Die Welt empfing mich mit Wahnsinn und Donnerhall: 2. Weltkrieg! Ich finde, das hätte nicht Not getan. Meine ersten Lebensjahre waren also von Krieg, Verlust, Hunger und Elend um mich herum gekennzeichnet. Kiel wurde von Engländern und US-Amerikanern als strategischer Kriegshafen (oder nur so?) „platt gemacht“. Die Stadt lag danach im wahrsten Sinne „am Boden“.

In den Nachkriegsjahren ging es langsam bergauf, die Stadt berappelte sich nicht zuletzt durch Großaufträge von Aristoteles Sokrates Homer Onassis an die Howaldtswerke.

Für mich prägend waren die Jahre an der Timm-Kröger-Schule. Erst bei der Arbeit an diesem Buch ist mir auf Fotos aus der Zeit klar geworden, wie dreckig und deprimierend mein Schulweg an Gaswerk am Kanal entlang damals tatsächlich war. Damals habe ich das nicht wahrgenommen.

Und trotzdem hatte ich eine gute Jugend, jedenfalls habe ich es nie anders empfunden.

In den Fünfzigerjahren Jahren begann das sogenannte deutsche Wirtschaftswunder.

Zeitleiste 1943 bis 1962

Jahr

Zeitraum

Geschehen

1943

19. Jan.

Meine Geburt

1944

11. Aug.

Ausgebombt

1945

4. Mai

Britische Truppen rücken in Kiel ein.

1945

8. Mai

Kriegsende

1947

1. Erinnerung: „Eis- und Hungerwinter“

1949

1. April

Einschulung Grundschule Holtenau

1952

16. Feb.

Geburt meiner Schwester

1954

1. April

Umschulung auf die Timm-Kröger-Schule

1954

MS Wik ersetzt die SS Holtenau als Fähre

1955/ 56

Winter

Kinderheim Köhler auf Föhr

1955

Erhalt des Grundstücks am Voß-Ufer

1955

Juli

Kiels schönster Juli seit 82 Jahren

1956

20. April

Wiedereröffnung Zur Waffenschmiede

1956

06.Juli.-15. Aug.

Sommerferien: 1. Fahrt auf der „Köhlfleet“

1956

Winter

Der nächste Eiswinter

1957

06. Juli. - 15. Aug.

Sommerferien: 2. Fahrt auf der „Köhlfleet“, diesmal als Moses

1958

24. Juli. - 02.Sept.

Sommerferien: 3. Fahrt auf der „Köhlfleet“, wieder als Moses

1959

24.3.

Schulentlassung

1959

Sommer

Jahrhundertsommer

1959

1. April

Beginn der Lehre im HotelFlensburger Hof

1961

Deutscher Mannschaftsmeister

1962

16./17. Feb.

Sturmflut (in Hamburg)

1962

31.3.

Lehre im HotelFlensburger Hof beendet

1962

16. Dez.

Abfahrt nach Lugano

Heimat Holtenau

In Memoiren geht es um einen Menschen, in diesen soll es um mich gehen. Also kommen wir gleich einmal zu mir: Ich wurde am 19. Januar 1943 mitten im 2. Weltkrieg in unmittelbarer Nähe des Kanals geboren, wuchs nach dem Krieg am Kanal auf, spielte am und schwamm im Kanal (bis das natürlich verboten wurde), verließ den Kanal für einige „Schweizer Jahre“ und kehrte dann 1970 wieder an das nördliche Hochufer – die bessere, weil Sonnenseite! – des Kanals in Holtenau zurück, um dort gemeinsam mit meiner Ehefrau Erika 1971 von meinen Eltern die kleine Pension mit Gaststube Zur Waffenschmiede zu übernehmen und um daraus ein anspruchsvolles Hotelund Restaurant zu machen, das wir gemeinsam etwas mehr als fünfzig Jahre erfolgreich bis ins Jahr 2022 betrieben.

Im Endeffekt habe ich mich von meiner Geburtsstätte in meinen 78+ Jahren örtlich zunächst nur um 200 Meter, jetzt, nachdem wir das Hotel abgegeben haben um ca. einen Kilometer bewegt. Als ich/wir nach Holtenau zurückkehrten, war ich, glaube ich, aber nicht mehr derselbe wie der, der 1962 Holtenau verlassen hatte. Die Schweizer Jahre brachten entscheidende Erfahrungen in meinem Leben.

Aber ich greife vor! Holtenau ist meine Heimat. In Holtenau bin ich – wie gesagt - im Januar 1943 in der Gravensteiner Straße 26 zur Welt gekommen. Und ja, wenn dat sein mut, denn schnak´ik och Platt. Meine Mutter war bei meiner Geburt 32 Jahre alt und seit 1942 in zweiter Ehe mit meinem Vater Max Rieken verheiratet. Ihr erster Ehemann, Fritz Kolz, der offenbar die große Liebe ihres Lebens war, war 1938 im Alter von fünfzig Jahren an einer Lungenentzündung gestorben. Damals gab es noch keine Antibiotika, die kamen erst später auf den Markt.

Meine Mutter stammte übrigens aus Negernbötel (heute Kreis Segeberg), mein Vater war dagegen ein echt´n Kieler Jung´.

Geburtsjahre Geboren Verstorben

Emma Rieken 13.07.1911 01.11.2001

Max Rieken 16.12.1904 02.02.1988

Jochen Kolz 25.03.1938 18.12.2000

Rainer Rieken 19.01.1943

Ursula Rieken 16.02.1952

Meine Mutter brachte meinen fünf Jahre älteren Halbbruder Jochen Kolz mit in die Ehe. Neun Jahre nach mir kam 1952 meine Schwester Ursula zur Welt. Sie sei hiermit der Vollständigkeit halber einmal erwähnt, und damit wollen wir es (fast) bewenden lassen.

Meine Mutter hatte die Gaststätte/Pension Zur Waffenschmiede1 von ihrem ersten Ehemann geerbt, und sie blieb bis zum Verkauf an Erika und mich die alleinige Besitzerin.

Über die Gaststätte Zur Waffenschmiede

Ansicht der Gastwirtschaft Zur Waffenschmiede (links) mit der Schmiede rechts. „Der Laden muss gebrummt haben“ – oder sind alle nur wegen des Fotografen gekommen?

Gastwirtschaft Zur Waffenschmiede mit der Kegelbahn (links). Quelle

Die Waffenschmiede in Holtenau ist ein „altes Haus“ – wenn wir es darauf angelegt hätten, hätten wir in unserer Zeit mindestens das vierhundertfünfzigjährige Jubiläum feiern können.

Denn urkundlich wurde ein Vorläufer der Waffenschmiede das erste Mal bereits im 16. Jahrhundert als Pferderelais an einer Straße, die von Kiel in den Dänischen Wohld, nach Eckernförde und dann vermutlich über Schloss Gottorp weiter nach Dänemark, führte, erwähnt. Die Gaststätte, die bis dahin Dorfkruggeheißen hatte, erhielt ihren Namen Zur Waffenschmiede erst um 1845 aufgrund der Tatsache, dass die damaligen Besitzer seit Beginn des 19. Jahrhunderts damit begonnen hatten, antike Waffen zu sammeln, die häufig von Seeleuten von ihren Reisen mitgebracht worden waren.

Die alte Waffenschmiede in deren Nachbarhaus ich geboren wurde, befand sich in der Gravensteiner Straße 26. Das Grundstück lag ungefähr dort, wo heute noch der Nixenweg zum Vereinsgelände des TuS Holtenau abbiegt.

Genau dieser Turn- und Sportverein (TuS) Holtenau wurde 1909 in der Waffenschmiede gegründet, genauso wie der im Eiswinter 1928 gegründete Lotsengesangsverein Knurrhahn.

Direkt an der Straßenecke Gravensteiner Straße/ Nixenweg befand sich die Schmiede meines Onkels, daneben in Richtung Kanal, auch direkt an der Straße, stand die Gaststätte Zur Waffenschmiede, ein Fachwerk-Backsteinhaus, in dem sich damals eine Gaststätte mit vier Fremdenzimmern und acht Fremdenbetten und einem Biergarten befand.

Die Gaststätte verfügte über einen Saal mit Lehmboden. Hier fanden „Danz op de Deel“- und andere Veranstaltungen – Hochzeiten, Konfirmationen – mit Tanz statt. Wenn der Saal für andere Zwecke genutzt wurde, wurde der gestampfte Lehmboden mit Brettern abgedeckt. Neben der Gaststätte stand den Gästen noch eine Kegelbahn zur Verfügung. Damals kannte man noch keine automatischen Kegelbahnen in Holtenau, die Kegel wurden von Jungens mit der Hand aufgestellt. Außerdem verfügte die alte WAFFENSCHMIEDE über einen Biergarten, der im Sommer gerne besucht wurde. Die vier Fremdenzimmer befanden sich im Dachgeschoß.

Hinter der Gaststätte befand sich unser Wohnhaus, in dem ich geboren wurde, an das ich aber so gut wie keine Erinnerung habe – außer, dass es angeblich früher als Schweinestall genutzt worden war. Aber nach den Erzählungen meiner Eltern muss es nach dem Umbau gemütlich und nett gewesen sein.

1943 mussten meine Eltern, ich vermute eher meine Mutter, recht gute Beziehungen zur örtlichen Militärverwaltung gehabt haben, denn sie schaffte es, dass Soldaten zum unterstützenden Ernteeinsatz in die Waffenschmiede abkommandiert wurden – das werden die auch recht gerne gemacht haben, war Mutters Verpflegung doch viel besser als die beim Militär.

Ich habe aus späteren Erzählungen meiner Mutter entnommen, dass sie (als fast alleinstehende Frau, der Mann war ja meist nicht da) mit zwei Kindern von den Holtenauern nicht immer sehr nett behandelt worden ist. Wobei „nicht immer sehr nett“ die höflichste Umschreibung der Situation ist, die mir sprachlich zur Verfügung steht. Während des Krieges haben mindestens zwei Nachbarn sie mehrfach u.a. wegen des Vergehens des „Nichtverdunkelns“ angeschwärzt. Dann musste sie ins Kieler Rathaus kommen, um sich (mindestens) Verwarnungen anzuhören und sich entsprechend bedröppelt zu geben. Aber sie muss eine starke und offenbar auch reizende Frau gewesen sein, und dem Mann, der sie verwarnen/bestrafen sollte, gefiel sie wohl ganz gut, und er redete ihr nur gut zu, sich doch endlich an die Kriegsregeln zu halten. Mir ist noch im Ohr, wie sie erzählte, dass der Mann sie geradezu angefleht hätte, sich endlich an die Regeln zu halten, weil er sie doch nicht „immer“ schützen könne.

Am 11. August 1944 ging das ganze Ensemble durch Bombentreffer in Flammen auf. Es kam zu einem verheerenden Brand durch Brandbomben. Die offizielle Geschichte lautet dahingehend, dass in einem Nachtangriff spezielle Brandbomben eingesetzt wurden, um die Kieler Schleusen vor einem Luftangriff zu schützen. Zu schützen? Mindestens eine dieser Bomben traf unser Anwesen und löschte es aus. Ich werde noch einmal darauf zurückkommen.

Die inoffizielle Geschichte könnte auch so gehen (im Krieg geht bekanntlich mindestens alles das schief, was schief gehen kann!): Irgendein Tropf von englischem Bombenschützen löste zwei Brandbomben beim Anflug auf Kiel viel zu früh aus. Vielleicht war der Pilot auch ein Feigling oder ein sehr kluger Mann, der keine Lust hatte, in das deutsche Flugabwehrfeuer zu geraten, das über der Stadt Kiel mit dem Marinehafen und den großen Werften natürlich sehr viel konzentrierter als bei uns über Holtenau war. Er warf also seine Bomben ins militärische Nichts… und traf unser auf weiter Flur ganz alleinstehendes Haus perfekt. Volltreffer. Ich versuche das Wort weitgehend zu vermeiden, aber hier erscheint es doch angebracht: Scheiße!

Meine Mutter befand sich zu diesem Zeitpunkt im großen Wendenburg-Bunker in der Schwester-Therese-Straße, der seit Ende 1939 existierte und auf vier Etagen Platz für bis zu 1.250 Menschen – also ganz Holtenau - bot. Als sie nach der Entwarnung wieder zu ihrem Haus kam, brannte dieses lichterloh und war nicht mehr zu retten.

Die reetgedeckte Kate, in der die gesamte Heuernte auf dem Boden lag, brannte natürlich wie Zunder – zumal das Löschwasser auch noch aus dem 300 Meter entfernten Kanal geholt werden musste, und sich die Familie zum Zeitpunkt des Angriffs ja noch im relativ weit entfernten Holtenauer Bunker befand. Als die Löscharbeiten endlich beginnen konnten, war es im Grunde schon zu spät. Für Wohnhaus und Gaststätte mit der wertvollen Waffensammlung kam jegliche Hilfe zu spät. Außerdem verbrannten viele einmalige, von Mitgliedern des Lotsengesangsvereins Knurrhahn über Jahrzehnte auf ihren Fahrten zusammengetragene seemännische Sammlungsstücke und Aufzeichnungen des Chors.

Die Schmiede überstand den Angriff dagegen relativ unbeschadet. An sie kann sich vielleicht noch manch alter Holtenauer erinnern. Denn die stand noch bis 1959 in der Gravensteiner Straße.

In Holtenau sind während des gesamten Krieges nur 59 Wohnungen durch Bomben zerstört worden – dass unsere dabei war, war also großes Pech! In Kiel wurden hingegen knapp 34.000 Wohnungen zerstört.2

Da die Bomben nachts gefallen waren, darf man daraus schließen, dass es ein englischer Bomber war, der die Bomben geworfen hatte – die Royal Air Force-Bomber der Engländer kamen nämlich meist nachts, die Amerikaner nur tagsüber.

Nach meiner Erinnerung kam es in der Nacht darauf zu dem ganz großen Bombenangriff auf Kiel, aus dem die Stadt zu 85% zerstört hervorging – es sollte der sechststärkste Bombenangriff auf eine deutsche Stadt im ganzen Zweiten Weltkrieg werden.

Die Innenstadt und Teile des Ostufers mit den Werften wurde dabei mehr oder weniger ausradiert. Es gibt Fotos von Tagen direkt nach dem Angriff, die Kiel zeigen oder das, was NIICHT von der Stadt übrig blieb: Trümmerfelder bis zum Horizont und dazwischen einzelne Häuser die – mehr oder weniger – stehen geblieben waren.

Wir waren also ausgebombt, wir hatten in einer der 42.000 zerstörten Wohnungen gelebt. Wir wurden in der Schwester-Therese-Straße in dem Haus, in dem später der Bäcker Hinricht seinen Laden haben sollte, in einem Zimmer bei Fremden einquartiert. Das Haus wurde 2021 abgerissen und wird im Moment, da diese Zeilen geschrieben werden, als Wohnhaus neu gebaut. 1946 sind wir in das Gebäude des schon genannten umgebauten ehemaligen Schweinestalles auf dem Grundstück hinter der Schmiede in der Gravensteiner Straße gezogen, wo wir bis 1956 blieben.

Der bekannte Kieler Journalist und Buchautor Bruno Bock beschreibt in seinem Buch Kiel. Die Geschichte seines Hafens3 die Kriegsfolgen für Kiel so:

„Der Ausgang des Zweiten Weltkrieges hatte die gleiche Situation geschaffen wie im Jahre 1918. Wieder musste Kiel gewissermaßen „über Nacht“ ohne Marine leben. Nur waren diesmal die Begleitumstände viel verheerender. Kiel – 1918 eine intakte Stadt – war 1942 von Bomben schwer getroffen. 42.000 Wohnungen waren zerstört oder beschädigt. Die Luftkriegsschäden an öffentlichen Gebäuden, gewerblichen oder industriellen Anlagen machten etwa 1,5 Milliarden Mark aus. Werkstätten und Geschäfte im Wert von 64 Millionen Reichsmark waren vernichtet, 60.000 Arbeitsplätze zerstört. Was der Krieg an industriellen Einrichtungen gelassen hatte, wurde demontiert. Nur ein einziger Werftbetrieb, die Howaldtswerke, blieb erhalten. Eine Maschinenfabrik, die spätere MaK in Friedrichsort, blieb erhalten. Der Hafen war mit Wracks aller Art übersät. Von der Hörn bis Friedrichsort lagen 240 gesunkene Schiffe, unter ihnen die mächtigen Passagierschiffe „New York“ der HAPAG und „Monte Oliva“ der Hamburg-Süd, das Panzerschiff „Admiral Scheer“, das im ehemaligen Ausrüstungsbassin der Deutschen Werke einfach eingespült wurde, der schwere Kreuzer „Hipper“ und der Kleine Kreuzer „Emden“. Die Kaianlagen waren zerfetzt, Kräne und Lagerhäuser nicht mehr vorhanden. Das Kanalisationsnetz war an 1.000 Stellen beschädigt, über 2.600 Kieler waren getötet oder verwundet worden. Fünf Millionen Kubikmeter Trümmerschutt lagen auf den Straßen.

Aufräumen, Ordnung zu schaffen und die Weichen für die Zukunft zu stellen – das waren, als 1948 mit der Einführung der D-Mark die Dinge etwas überschaubarer wurden, die Hauptprobleme der Stadtverwaltung.“

Diese Zerstörungen waren Folgen des alliierten Luftkrieges im Zweiten Weltkrieg.Von Juli 1940 bis Mai 1945 fielen insgesamt 44.000 Sprengbomben, 900 Luftminen und rund 500.000 Brandbomben auf das Kieler Stadtgebiet. Von den Ende 1939 rund 272.000 in Kiel lebenden Menschen wurden 167.000 obdachlos.

Das gezielte Flächenbombardement ziviler Ziele – und das sei zu einem Zeitpunkt des Krieges in der Ukraine besonders erwähnt – erfolgte durch US-amerikanische Bomber und die britische RAF aufgrund der vom britischen Luftfahrtministerium am 14. Februar 1942 erteilten „Area Bombing Directive“.

Ausgebombt

26. August: Ab kurz vor Mitternacht erleidet Kiel den schwersten Luftangriff im Zweiten Weltkrieg. 800 Maschinen werfen rund 300 Luftminen, 1.000 Spreng- und 100.000 Brandbomben ab. Viele Menschen wurden ausgebombt.

Für jüngere Leser, die mit dem Wort nichts anfangen können: Nein, nicht googlen, das bringt nichts! „Ausgebombt“ bedeutet in erster Linie einmal, dass das Wohnhaus durch einen Bombenangriff zerstört und damit unbewohnbar wurde. Die Bewohner mussten ja irgendwo unterkommen und wurden in Wohnungen oder Häuser, die den Bombenangriff überstanden hatten, „einquartiert“ – meist nicht zur Freude der bisherigen Bewohner. Aber kriegsbedingt musste man zusammenrücken. Viele Familien wohnten dann mit zwei oder drei Generationen in einem Zimmer.

Ganz in der Nähe unseres Anwesens in der Gravensteiner Straße lebte Margot Selk, genauer gesagt, sie wohnte gegenüber. Sie war ungefähr elf Jahre älter als ich und schob mich fast täglich im Kinderwagen durch Holtenau.

Kinderwagen sahen damals anders aus als heute: Ein Korbgeflecht auf vier relativ kleinen Scheibenrädern – da war nix sportlich und nix schick. Es waren auch keine „Sportwagen“, nein, sie waren einfach und funktionsgerecht. Aber mein Kinderwagen tat seinen Zweck, und das war in den Tagen damals das Wichtigste. Mir war mein Kinderwagen eh egal. Wahrscheinlich saß ich sogar stolz darin, wenn Margot mich schob. Und selbst wenn nicht, damals musste man froh sein, überhaupt einen Kinderwagen ergattert zu haben.

Margot muss auch später noch mit mir an der Hand durch Holtenau marschiert sein und mindestens einmal mit mir im (schon gesprengten?) Bunker gewesen sein. Das muss für den damals wohl zwei oder drei Jahre alten Kerl ein eindrückliches Erlebnis gewesen sein, denn später wurde immer wieder zum Besten gegeben, dass ich noch sehr lange davon mit den Worten erzählt hätte: „Margot war mit mich im Bunker!“. „Mit mich…“! Deutsche Grammatik wird damals noch nicht mein Ding gewesen sein. Mir oder mich war mir damals ziemlich egal, aber der Bunkertrip muss tatsächlich beeindruckend gewesen sein!

Meine Familie lebte vor dem englischen Bombenangriff auf einem großen Grundstück auf dem Besitz des Grafen Schack zu Schackenburg ca. 250 Meter vom Kanalufer entfernt. Meine Eltern nannten sich und uns scherzhaft seine „Leibeigenen“, was wir 1943, 1944 oder 1945 natürlich nicht mehr waren, nicht in Schleswig-Holstein! Denn schon ca. 150 Jahre früher, genau 1791, war im nahen Gutsbezirk Seekamp und damit auch in Holtenau die Leibeigenschaft aufgehoben worden.

Mutter betrieb im Krieg so gut es ging eine kleine Landwirtschaft mit vier Schweinen (Fleisch!), zwei Kühen (Milch!), dreißig Gänsen, diversen Enten und vielen Hühnern sowie etwas Kartoffel-, Gemüse- und Rübenanbau – so etwas gab es damals noch in Holtenau! Heute undenkbar. Genau betrachtet war es wohl keine Landwirtschaft, eher eine kriegsbedingte Selbstversorgung. Uns ging es damit besser als den meisten Menschen auf der anderen Seite des Kanals in der großen Stadt Kiel.

Vater war übrigens nicht beim Militär. Seltsam. Es hieß, und das ist mir bis heute rätselhaft, er habe den Westwall gebaut, nicht allein natürlich, wohl eher mitgebaut, und er sei als gelernter Kfz-Mechaniker offenbar bei der Post unabkömmlich gewesen. Wie das zusammenbringen? Sein Glück! Was er tatsächlich gemacht hat, und warum er nicht zum Militär gemusst hatte, wo doch fast alle anderen mussten, ist in der Familie auch nach dem Krieg nie geklärt worden. Wir Kinder haben wohl auch nicht gefragt. Dass Dinge aus dem Krieg nach dem Krieg nicht thematisiert wurden, war wohl in den meisten Familien so. Da standen wir nicht allein. Ob dieses totale Schweigen besser war? Ich bezweifle es.

Hinter unserem abgebrannten Haus in Richtung Kanal befanden sich fünf von der Wehrmacht belegte Baracken, von denen nach meiner Erinnerung allerdings eine abgebrannt war.

Ich weiß noch, dass die dort stationierten deutschen Soldaten ihre Waffen (Karabiner, Pistolen und viele Panzerfäuste) zum Kriegsende im Mai 1945 im Kanal zu entsorgen versuchten – wo die älteren von uns später nach ihnen tauchten, und sie auch bargen, um viel Unsinn damit zu treiben. Seltsamerweise scheint aber kein großes Malheur passiert zu sein. Jedenfalls kann ich mich an kein größeres Unglück erinnern – an kleine auch nicht.

Jugend in Holtenau

Meine erste mir selbst bewusste Erinnerung – also keine Erzählung der Eltern oder des älteren Bruders – betrifft den verdammt kalten Eiswinter 1947, der ja auch ein Hungerwinter war. In dem Winter war der Kanal drei Monate lang für den Schiffsverkehr unpassierbar.4

Der Sommer 1947 sollte dann extrem heiß werden – aber wir befanden uns ja noch im Winter: Der Kanal war dick zugefroren. Das war er in dieser Form nie wieder – jedenfalls kann ich mich an kein Jahr erinnern, in dem das der Fall war, nicht einmal in den Wintern der Schneekatastrophe 1978/79. Täglich fuhr ein Eisbrecher, um eine Fahrrinne offen zu halten5.

Unter der alten (damals der einzigen) Hochbrücke biwakierten inzwischen englische Besatzungstruppen. Von ihnen erhielten wir kleinen Jungs und wahrscheinlich auch die hübscheren größeren Mädchen weißes Toastbrot, Schokolade, Kaugummi, Kaffee (!!!), englische Drops und Überlebenspäckchen. Nicht zu vergessen: Zigaretten, die damalige Universalwährung. Zum Rauchen war ich aber viel zu klein – und die „Währung Zigaretten“ auch viel zu wertvoll um sie zu „verschmöken“. Ich fand die Schokolade besonders gut.

Wir bekamen von den „Tommis“ lauter Dinge, von denen ich mit meinen vier Jahren noch nie gehört hatte und die größeren höchstens geträumt hatten. Überhaupt waren die englischen Soldaten in meiner Erinnerung (immerhin im besetzten Feindesland !) erstaunlich nett zu uns Kindern. In diesen ersten Nachkriegsjahren kann ich mich nicht an CARE-Pakete aus den USA erinnern, aber an Speckpakete aus Dänemark. Deshalb hießen die Schleswiger unter den Schleswig-Holsteinern zu dieser Zeit und danach ja auch „Speckdänen“. Ob wir eines von diesen Speckpaketen bekommen haben? Glaube ich nicht.

Meine Kinderzeit erinnere ich trotz Hunger und Mangels an eigentlich allem im Großen und Ganzen als unbekümmert. Wir kannten ja auch nichts anderes als den Mangel. Meine Mutter war liebevoll und grandios (allerdings bezogen wir selten auch mal Schläge mit dem Handfeger – was soll´s, das war damals nicht unüblich), der Vater als Postler (Busfahrer) selten zuhause und eher grimmig. Aber er hat uns nie geschlagen. Die Beziehung zu ihm war und wurde nie besonders herzlich.

Meinen ersten – heute würde man wohl sagen – bezahlten Job bekam ich, noch bevor ich eingeschult wurde: Als Gänsehirte! Ehrlich gesagt, es war auch für einen kleinen Jungen kein full time job, mir blieb genug Zeit, mit Hühnern und Schweinen oder den Nachbarjungs zu spielen oder unsere 84 Obstbäume zu „bewachen“. Sie kennen das Lied noch: „Klaun, klaun, Äppel wüllt wie klaun, ruck zuck övern Zaun…“? Musste ich nicht. Wir hatten Obst „satt“. Geklaut haben wir Kinder trotzdem – das lag aber an der „schlechten Zeit“. Im Jahr 1948 ,ich war inzwischen fünf Jahr alt, machten wir häufig unter Anleitung meines älteren Bruders, der zu unseren Raubzügen nach Rüben von Äckern des nahen Gut Knoop eine Schubkarre mitbrachte, große Beute. Diese gemeinsame Beute waren normalerweise Rüben vom Acker und an anderen Tagen Kohlen vom Kai auf der anderen Kanalseite am Zerssen-Kai, also auf der Kieler Seite, der Schattenseite.

Kiel-Nord

Mein ganz persönliches Holtenau und Kiel-Wik6

Am 20. Juni 1948 kam die Währungsreform – ehrlich gesagt, sie ging einfach so an mir vorbei. Ich kann mich bezüglich der Umstellung des Taschengeldes auf die DM an nichts Besonderes erinnern.

Am 1. April 1949 wurde ich in die Grundschule in Holtenau eingeschult. Ein großer Tag! Ich hatte die größtmögliche Schultüte erhalten. In meiner Erinnerung war sie mindestens so groß wie ich. Allerdings hatte sie einen Haken. Sie war – trotz Währungsreform! – gefüllt mit Holzwolle. Nur ganz oben lagen dreieinhalb Ostereier. Trotzdem war ich stolz wie Bolle. Wir hatten ja auch nichts, um die Tüte zu füllen. Das begriff sogar ich mit meinen sechs Jahren. Ich denke bis heute gerne an den Tag und meinen Stolz zurück.

Zur Volksschule waren es mindestens zwanzig Minuten Fußweg in die Richthofenstraße. Ich lief den Weg meist gemeinsam mit Achim Sageta, Rudolf Degendorf, Gert Kirschstein, Käthe Hansen, die sich später in Cati umbenennen ließ, Jörgi Jacobsen, Helmut Dübers und Christa Bock. Es konnte auch schon mal länger dauern, wenn inzwischen doch dringende Äppelklau- oder andere Geschäfte zu erledigen waren.

Unterricht hatten wir in Schichten – teilweise im Altbau und teilweise in total rotten Baracken. Schlimm. Die Lehrer hatten sich gegenüber der englischen Besatzungsmacht verpflichten müssen, jede Art von Hinführung von uns Kindern zum Militarismus zu unterlassen – sogar der Sportunterricht durfte nicht so weit gehen, dass wir „wehrfähig“ würden. Als ob das nach dem verlorenen Krieg einer gewollt hätte.

Ehrlich gesagt, ich fand Schule eigentlich gut. vor allem wenn etwas demonstriert wurde, dann begriff ich schnell. Hausaufgaben waren dagegen nicht so mein Ding, Sie verstehen?

Ich hatte damals einen kleinen Freund namens Jörg Jacobsen. Alle riefen ihn nur Jörgi. Jörgi hatte für damalige Verhältnisse eine wirklich schicke Mutter. Ihr Mann war Tischler oder Zimmermann am Kanal, war also bei der Kanalverwaltung angestellt, was in Holtenau nix Besonderes darstellte. Sie behandelte Jörgi und seine Freunde, also auch mich, immer ausgesprochen nett. Häufig erhielten wir von ihr selbstgebackenen Kuchen oder andere Leckereien. Wir reden von 1949, das war die „schlechte Zeit“, die für mich von der Geburt bis 1956 dauerte, da konnte man noch nicht einfach in einen Supermarkt gehen und alles Notwendige kaufen!

Als meine Eltern im Jahre 1949 einmal verreist waren –jedenfalls waren sie nicht da und konnten sich nicht um die Tiere zu kümmern –, kam sie, um unsere Tiere zu versorgen, u.a. um die Kühe zu melken. Sie war also offenbar nicht nur eine schnieke, sondern auch eine sehr patente Frau. Kam sie so schick in den Stall? Nein, sicherlich nicht. Aber ich sehe sie gerne so vor mir, oder war ich damals ein wenig in sie verschossen? Und wahrscheinlich hatte der Tischler auch nur großes Glück!

Mit Jochen Eltner (Sohn vom Hafenarzt) habe ich auch gespielt. Er hatte einen Affen am Haus.

Kindermund: In der schlechten Zeit war es für einen kleinen, immer hungrigen Jungen, der aus einfachsten Verhältnisse stammte, nur geschickt, zum rechten Zeitpunkt am rechten Ort zu sein – wenn es etwas zu essen gab! Weißbrot gab es bei uns, wenn überhaupt, sehr selten – mit Betonung auf „sehr“! In einer anderen Familie bei einem Freund oder einer Freundin häufiger. Einmal bat ich Frau Selk, Tante Gerda und Onkel Ewald, ob ich vielleicht eine Scheibe Weißbrot bekommen könnte. Tante Gerda gab mir mit der Bemerkung, dass Weißbrot gerade knapp sei, nur eine Scheibe. Ich war noch so klein, dass das Wort „knapp“ mir nichts sagte, es gehörte einfach noch nicht zu meinem Wortschatz, also sagte ich unbedarft, dass mir auch knappes Brot schmecken würde …

Aus der Grundschulzeit weiß ich nicht mehr viel. Ich tat wohl nur genauso viel, wie ich unbedingt tun musste… Ich begriff allerdings schnell, was die Lehrerinnen Fräulrin Vettern, Frau Pommering, Frau Könnemann und Lehrer Eckemann uns erzählten. Hausaufgaben waren für mich allerdings „so ein Ding“, ganz etwas anderes… Jaaa, es gab sie natürlich schon – aber es gab in der Freizeit so viel Wichtigeres zu tun: Indianer oder Räuber und Gendarm spielen. Karbid in der Hufschmiede klauen, in Bierflaschen mit Bügelverschluss füllen, Wasser drauf und dann ganz schnell wegschleudern, es rumst gewaltig. Hat Spaß gemacht, weil es so schön explodiert ist und vermutlich auch, weil es strengstens verboten war. Hat damals aber jeder Junge, der etwas auf sich hielt, gemacht. Sogar die Kieler! Passiert im Sinne einer Verletzung ist nie etwas!

Aus Häusertrümmern – davon gab es mehr als genug und sie waren unbewacht – und Trümmerhaufen haben wir Schrott gesammelt und dann für Pfennig- oder Groschenbeträge verkauft. Damals gab es noch Schrotthändler. Anschließend fühlten wir uns reich, weil Geld ansonsten ein sehr, sehr rares Gut war. Rar und sehr, sehr flüchtig.

Diese Trümmerhäuser und ihre Keller waren für uns ganz normale Spielplätze. Klar hatten wir manchmal Angst, da reinzuklettern, aber dann waren da die anderen, etwas älteren, die vorangingen. Es war jedenfalls spannend. Und wenn wir heil wieder draußen waren, kam die große Erleichterung. Rückwirkend betrachtet war es gefährlich, in den ungesicherten Trümmern zu spielen. Wahrscheinlich haben es uns unsere Eltern auch verboten. Aber in dem Alter ist es doch so: In das eine Ohr rein, aus dem anderen Ohr gleich wieder raus. Und wenn wir das Elternaus verlassen hatten, waren wir unkontrollierbar fort. Wir waren absolut frei. Uns konnte kein kontrollierender Handyanruf erreichen: „Wo bist Du? Was machst Du? Wer ist bei Dir? Hatte ich Dir das nicht verboten?“ Heute unvorstellbar! Nach Hause mussten wir erst, wenn die Straßenlaternen angingen oder der Hunger uns trieb. Häufig kamen wir zerschunden und mit Schürf- und Risswunden heim. Ärger gab es eigentlich nur, wenn die Klamotten betroffen waren, denn die waren teuer! Die Haut heilte dagegen kostenlos. Und wir haben garantiert nicht alles zu Hause erzählt, was wir am Tag erlebt hatten. Nee, ganz bestimmt nicht…

Im toten Arm des Alten Eiderkanals, der nicht weit von uns in den Kanal mündete, gingen wir im Sommer schwimmen. Vor allem 1952. In diesem schon wieder unglaublich heißen Jahrhundertsommer suchten wir jede Abkühlung. Und der Kanal lag nahe. Das war natürlich schwer verboten. Deshalb gehörte unser Baden dort zu den großen Geheimnissen kleiner Jungs. Wir Kinder hatten damals wirklich Spaß.

Möchte ich mit Kindern im gleichen Alter von heute tauschen? Aber nie! Wirklich nicht. Nein! Heute sind das doch meist arme Kerle, die permanent von mehr oder weniger helikopternden Eltern überwacht werden – siehe Handy!

Und statt im dunklen und geheimnisvollen Wasser des Kanals zu schwimmen, müssen sie zum Sport-, Musik- oder Ballettuntericht, zur Nachhilfe oder Ähnlichem. Auf jeden Fall zu etwas, was sie aufs spätere (erfolgreiche, natürlich) Leben vorbereitet. Wie langweilig. Und dauernd klingelt das Handy und Mutter fragt, was der Racker gerade mache und ob das nicht zu gefährlich sei und ob man vorsichtshalber schon mal den Anwalt anrufen solle, weil der Nachbar seine Äpfel durch Stacheldraht schütze, an dem so ein armes Kind sich schließlich fürchterlich verletzen könne. Nee, die jungen Eltern von heute mögen mir bitte nicht böse sein, ich möchte wirklich nicht tauschen. Sie meinen, ich würde übertreiben? Mag sein – ich will trotzdem nicht tauschen. Zum Glück geht das ja auch nicht, da haben das Leben, das Universum und der ganze Rest schließlich sinnvolle Naturgesetze erlassen, die den Tausch unmöglich machen.

Wie gesagt, es gab so viel Wichtigeres, Schöneres und Interessanteres zu tun, als Schularbeiten zu machen. Schularbeiten waren so laaangweilig – vor allem wenn die anderen vor dem Haus warteten, um mich zu neuen Abenteuern zu rufen. Zum Beispiel beim Fuhrunternehmer Schacht am Nehlsweg Äppel klaun gehen. Äpfel hatten wir zwar genug im eigenen Garten – aber auf der anderen Seite vom Zaun ist das Gras viel grüner, das weiß die dümmste Kuh. Und dann war da ja noch der Reiz, dass man erwischt werden könnte. Könnte! Dann hätte es eine Tracht Prügel gesetzt – aber man hat uns nie erwischt, wir waren ja nicht doof. Vielleicht weil der Schacht nicht laufen wollte? Oder er hat uns die Äpfel gegönnt? Keine Ahnung, aber es war ein gewaltiges Abenteuer für uns kleine Jungen.

Ich habe oben erwähnt, dass wir Indianer gespielt haben. Indianer war damals toll! Der Begriff „Indianer“ war bei uns auch nie negativ belegt – nicht einmal „Rothaut“, nicht einmal, wenn man am Marterpfahl stand und die anderen, die Indianer bzw. Rothäute, heulend und mit fürchterlichen Äxten fuchtelnd um einen herumtanzten. „Indianer“ ist für mich heute noch ein positiver Begriff. Ich stehe immer noch dazu, dass wir INDIANER gespielt haben. Ich habe aus reiner Neugierde versucht, eine korrekte „neue“ Bezeichnung für Indianer zu finden. Also eine, die man spielen kann. Es gibt keine. Dumm gelaufen. Also bleibe ich bei Indianer.

1952. Links: Richtig schick hatten sie mich zur letzten Busfahrt meines Vaters gemacht, danach wurde er in den Innendienst übernommen. Rechts: Das KÖNNTE der Bus meines Vaters gewesen sein. 7

Wenn wir NEGER gespielt hätten (haben wir nie!), hätten wir auch „Neger“ gesagt, warum auch nicht. Sage ich heute noch. So, nu kümmst Du! Ich finde es darüber hinaus schade, dass Sarotti den Mohren abgeschafft hat, und wie gerne habe ich Negerküsse vertilgt.

Im heißen Sommer 1952 spielte Schwester Ursula doch noch EINMAL eine wichtige Rolle in meinem Leben. Ich wollte ein ganz großes Geschäft abwickeln: Mein kleiner Schulfreund Dieter Bantzer war zu meinem absoluten Unverständnis offenbar ernsthaft an ihr interessiert. Na ja, wenn es denn so war, von mir aus. Ich war bereit, sie ihm für zwanzig Pfennige in bar zu verkaufen. Das Geschäft scheiterte allerdings daran, dass er die Finanzierung nicht geregelt bekam: Die Bank (seine Mutter) wollte ihm wohl im Wissen um den Geschäftszweck keinen so hohen Kredit einräumen. Also musste ich sie weiterhin zuhause aushalten.

Wahrscheinlich hätte ich auch Probleme mit meinem Vater bekommen, denn meine Schwester war immer „Vaters Liebling“, sie wickelte ihn um den Finger, sie bekam alles von ihm, mehr will ich gar nicht sagen. Das muss wirklich reichen, Sie verstehen?

Meine Lehrer wollten mir nach der vierten Klasse – vielleicht aufgrund meiner eingeschränkten häuslichen Tätigkeiten – sie nannten es Faulheit, das war ich aber gar nicht, ich war nur fürchterlich abgelenkt – keine Empfehlung für eine weiterführende Schule aussprechen. Da hätten Sie einmal meine Mutter erleben sollen, wie sie sich für Sohn Rainer in die Bresche schlug. Sogar mein Vater hat in dem Moment für mich gekämpft. Wohl das einzige Mal. Gott sei Dank haben Sie für mich gewonnen.

Also ging ich ab 1.4.1953 zur Timm-Kröger-Mittelschule in Kiel-Wik. Jetzt musste ich tatsächlich jeden Tag hinüber nach Kiel. Der Weg war für einen fast zehnjährigen Jungen ganz schön lang. Zuerst zu Fuß entlang (der Holtenauer und der Kieler sagt natürlich nicht „entlang“, sondern „längs“. Um Ärger mit dem Lektorat zu vermeiden, wähle ich notgedrungen die hochdeutsche Variante) des Kanals zur Fähre. Das waren ca. Tausend Meter. Dann mit der Fähre8 über den Kanal. Meine Timm-Kröger-Schule war übrigens nicht die heutige am Elendsredder, meine lag noch am Exerzierplatz unten am Tirpitzhafen, übrigens heute noch eine ganz und gar nicht heimelige Gegend. Ich musste also auf der anderen Seite vom Fähranleger auf der Kieler Seite wieder ca. einen Kilometer entlang des Kanals (Uferstraße) oder unwesentlich kürzer durch einen Gartenweg hinter den Kieler Gaswerken an Anschütz vorbei zur Schule in den alten Kasernen. Das war schon ganz schön weit. Bei gutem Wetter war der Weg ja noch okay, aber bei schlechtem Wetter – Junge, Junge! Und in Kiel haben wir häufig „Schietwetter“ und manchmal „flogen die Heringe hier auch tief“. Ich kam also ziemlich häufig ziemlich nass und dreckig in der Schule an.

Als Schulkind ist mir der Weg auf der Kieler Seite natürlich „normal“ vorgekommen. Dass es schmutzig, matschig und trostlos sein könnte, ist mir damals gar nicht in den Sinn gekommen. Wie auch, ich kannte ja nichts anderes. Mir ist erst bei der Bearbeitung dieses Buches und Recherchen zu Fotos aus der Zeit im Kieler Stadtarchiv klar geworden, eine wie trostlose Ecke Kiels die Gegend rund um das Gaswerk in der Wik war – trostlos und dreckig durch den ganzen Kohlenstaub der am Kai angelandeten und im Gaswerk verbrauchten Kohle.

Von den Eltern zur Schule gebracht zu werden, gab es damals nicht. Allein der Gedanke daran hätte damals völliges Unverständnis ausgelöst. Nicht nur nicht in meiner Familie, „Fahrdienste“ durch die Eltern waren undenkbar. Wie auch, es gab ja kaum Autos. Das war das eine. Das andere war, dass selbst mit Auto niemand auf die Idee gekommen wäre, seine „Gören“ zur Schule zu bringen – oder zum Fußballtraining. Nee, wirklich nicht. Wir mussten sehen, wie wir wohin kamen. Wer gebracht worden wäre, wäre auch als Mutterjidd verlacht worden. Allerhöchstens gab es irgendwann ein irgendwie zusammengeschustertes Fahrrad (ohne Gangschaltung!). Aber dann hieß es: Selbst strampeln! Das war kein Ausdruck mangelnder Liebe. Meine Mutter liebte uns, bei meinem Vater war das partiell ausgeprägt – nein, Kinder waren etwas Selbstverständliches. Wir waren da, wir wurden geliebt, aber wir waren „normal“! Und wir wurden auch „normal“ behandelt.

Das Gaswerk in Kiel-Wik von der Holtenauer Seite aus gesehen. Das war mein Schulweg – erst die Kanalstraße am Holtenauer Ufer (im Vordergrund), dann mit der Fähre über den Kanal und dann die Uferstraße auf der Kieler Seite entlang Gaswerk und Gasometer. Nein, Kiel war nicht schön am Kanal!9

Wer wohin wollte, musste laufen. Wir wurden nicht gehätschelt und nicht in den Himmel gehoben. Wenn wir dorthin gewollt hätten, hätten wir uns eben eine lange Leiter basteln müssen.

Die Schule hat mir inzwischen trotz des „eindrucksvollen“ und im Winter morgens noch sehr dunklen Schulweges Spaß gemacht, vielleicht weil ich etwas mehr gefordert wurde? Besonders gut war ich in Rechnen oder Mathematik. Meine heute noch hoch geachteten Lehrer waren die Herren Dr. Schmidt (Klassenlehrer), Burmeister (Mathe, er wurde später wegen irgendeines Vergehens nach Itzehoe „strafversetzt), „Bulle“ Hoop (Biologie), Selle (Sport).

Apropos Sport: Unser Sportplatz war der Sportplatz der späteren Bundesmarine. Umgezogen haben wir uns im alten Hochbunker (Flandernbunker), der heute noch, allerdings als Denkmal, mitten in der verlängerten Straße „Kiellinie“ an der Ecke Schweriner Straße steht. Warum das Hindenburgufer nicht mehr Hindenburgufer heißen darf, das mögen andere verstehen, ich nicht; will es auch nicht.

1955 (ich war inzwischen zwölf Jahre alt herrschte immer noch „schlechte Zeit“. Wir Kinder wurden u.a. mit Lebertran10 aufgepäppelt, damit wir nicht die gefürchtete Rachitis bekämen: Für die, die es nicht (mehr) kennen: Lebertran riecht, schmeckt und ist in jeder Hinsicht fürchterlich. Es ist NICHT mit Sanostol oder Ähnlichem zu vergleichen. Lebertran war für uns Kinder wie eine Strafe Gottes, nur weiß ich nicht, wie wir seinen Zorn ausgelöst haben. Also kam das „Zeugs“ auf einen Suppenlöffel, Nase zuhalten, Mund auf, Löffel rein und runterschlucken! SCHLUCKEN! Nur nichtkotzen. Mein Gott, hat das eklig geschmeckt!

1959. Anleger in Föhr im Sommer, als ich meine Betreuerin im Köhler besucht habe. 11

In dem Jahr wurde ich im Winter für sechs Wochen ins Kinderheim Köhler auf dem Südstrand von Wyk auf Föhr in der Nordsee verschickt, weil ich damals körperlich nach Meinung des Schularztes wohl ein wenig mickrig geraten war. Vielleicht hatte ich ja wirklich nicht genug „Weißbrot“ erhalten?

Ich weiß noch genau, dass ichim Schneesturm auf der Insel ankam, und sie auch wieder im Schneesturm verlassen habe. Und es war die ganze Zeit a…kalt auf der Insel, wirklich richtig kalt!

Ich habe mein Leben lang gedacht, ich sei im Frühjahr 1955 auf Föhr gewesen – Recherchen nach Wetterdaten aus der Zeit (wegen der oben genannten Kälte) besagen aber, dass 1955 keine große Kälte geherrscht habe, im Februar 1956 dagegen Küsten und Wattenmeer vereist waren, und die Inseln sogar aus der Luft versorgt werden mussten.

Also werde ich wohl eher im Frühjahr 1956 dort gewesen sein. Während meines Aufenthaltes wurde im Köhler ein Theaterstück eingeübt (vielleicht weil wir bei der Kälte nicht raus konnten?): „