16,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: FISCHER E-Books

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

Was tun, wenn das Leben plötzlich aus den Fugen gerät? In solchen Momenten steht Albi Roebke an unserer Seite. Als erfahrener Notfallseelsorger ist er da, wenn Verkehrsunfälle, Naturkatastrophen, Anschläge oder Amokläufe Menschen in eine Ausnahmesituation versetzen. Seit 25 Jahren bietet der evangelische Pfarrer aus Bonn seelische Soforthilfe und festen Halt, wenn nichts mehr so ist, wie es war. Dabei sind es oft die scheinbar kleinen Dinge, die den Unterschied machen und helfen, den Weg aus der Ohnmacht in die Handlungsfähigkeit zu ebnen. Albi Roebke spricht aus Erfahrung – im Jahr 2015 traf ihn ein schwerer Verlust, als er seine Eltern und seinen Bruder bei einem Autounfall verlor. Fesselnd erzählt er bewegende Geschichten und von schicksalshaften Begegnungen aus seinen Einsätzen von der Ahr bis ins Hurrikan-Gebiet der USA. Während er in diesen extremen Situationen Hilfe bietet, zeigt Albi Roebke auch, dass die Mechanismen, die große Katastrophen bewältigen können, ebenso im kleinen Maßstab wirken. Er zeigt, wie wir den Herausforderungen des Alltags und den individuellen Krisen mit derselben Stärke und Resilienz begegnen können. Sein Buch dient als Begleiter und Inspiration, um auch in alltäglichen Krisen besser zurechtzukommen, und ist ein wertvoller Ratgeber in schwierigen Zeiten.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 278

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

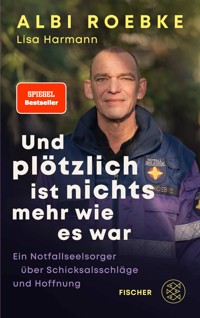

Albi Roebke

Und plötzlich ist nichts mehr, wie es war

Ein Notfallseelsorger über Schicksalsschläge und Hoffnung

Biografie

Albi Roebke (geboren 1967) ist evangelischer Pfarrer und hauptamtlich als Koordinator der Notfallseelsorge in der Region Bonn/Rhein-Sieg tätig. Roebke war bei zahlreichen Katastrophen im Einsatz, darunter die Flut an der Ahr oder beim Einsturz des Kölner Stadtarchivs. Zudem wurde er von der Bundesregierung in das Hurrikan-Gebiet in Florida entsendet. 2015 durchlebte er selbst einen schweren Verlust, als seine Eltern und sein Bruder bei einem Autounfall starben.

Lisa Harmann, geboren 1982, ist freie Journalistin, SPIEGEL Bestseller Autorin (»Wow Mom«) und Familienbloggerin (»Stadt Land Mama«). Die Themenschwerpunkte Lebensanfang und Lebensende ziehen sich durch ihre gesamte berufliche Laufbahn, dabei ist es ihr wichtig, vor allem Ungesehenen eine Stimme zu geben. Nachdem ihre drei Kinder älter wurden, ließ sie sich zur Familientrauerbegleiterin (»TrostTeam«) und schließlich bei Albi Roebke zur Notfallseelsorgerin ausbilden. Sie lebt in der Großfamilie auf einem Hof im Bergischen Land bei Köln.

Impressum

Erschienen bei FISCHER E-Books

© 2025 S. Fischer Verlag GmbH, Hedderichstr. 114, 60596 Frankfurt am Main)

Covergestaltung: FAVORITBÜRO, München

Coverabbildung: Ingmar Björn Nolting

ISBN 978-3-10-492231-7

Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.

Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.

Hinweise des Verlags

Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.

Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.

Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.

Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.

Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.

Inhalt

[Widmung]

[Vorbemerkung]

»Wie geht’s Mama?« Mit einer Pizza Salami raus aus der kindlichen Ohnmacht

Warum dieses Buch?

Der Mord an Hannah – ein ganzes Dorf im Schockzustand

Information, Psychoedukation, Entscheidungen: Die drei Säulen der Notfallseelsorge

Lenis Tanz zwischen Abschied und Hoffnung: »Papa ist tot«

Haben Schock und Trauer ein Ablaufdatum?

Vom Schockzustand zum ersten Trauerschmerz

Ein Vierteljahr: Das Umfeld wird ungeduldig

Das erste Jahr. So viele erste Male

Das zweite Jahr und die weiteren: Der geliebte Mensch kommt wirklich nicht wieder

Der fortwährende Trauerschmerz: Vergessene Todestage

Zurück ins Vertrauen: Von Planbarkeit in der Trauer, von Überraschungen

Witwe mit Ende 30: »Bitte nur die Wahrheit«

Das S-A-F-E-R-Modell in der Notfallseelsorge

S – Sichern, Stabilisieren, Schützen

A – Akzeptieren

F – Fördern des Verständnisses

E – Erklären, Edukation, psychisch

R – Rückführen

Suizid einer Vierfachmutter: »Mama ist an ihrer Depression gestorben«

Das Unbegreifliche versuchen zu erklären

Unsere Psyche in Zeiten von Schicksalsschlägen

Was ist denn überhaupt ein psychisches Trauma?

Amygdala: Wie können wir uns ein Trauma vorstellen?

Jonas’ Unfall auf dem Schulweg: Vom Halt in der Krise

Trauerarbeit und Traueraufgaben

Das Lavia Lebens- und Trauermodell

Plötzlicher Kindstod: Vom Möglichmachen, wenn ein Baby stirbt

Die Flutkatastrophe: »Schluss jetzt, Albi, du gehörst nach Hause«

Vater tötet Mutter: Vom Zwiespalt, die Tochter von Täter und Opfer zu sein

»Bischd der neue Pfarrer?!« Meine Zeit in den USA

Sexualmord: Von Evas Weg nach dem Verbrechen an ihrer Tochter Tea

Albis Kinder: »Papa ist ein Intensitätsjunkie«

Frühe Verluste: Wie Lisas Familiengeschichte sie prägte

25 Jahre Notfallseelsorge: Glückwunsch zur Silberhochzeit!

Das System der Notfallseelsorge in Bonn und im Rhein-Sieg-Kreis

Auch Ablehnung ist ein gelungener Einsatz

Warum wollen Menschen helfen?

Auf Augenhöhe bleiben

Die eigenen Grenzen achten

Von eigener Trauma-Aufarbeitung

Autounfall: Wie weiter nach dem Tod meiner Familie?

Von der Unmöglichkeit dieses Buches

Danke!

Anhang

Mit belastenden Ereignissen umgehen

Was können Sie für sich selbst tun?

Was können Angehörige und Freunde tun?

Weitere Hilfe

Abkürzungen in der Notfallseelsorge

Spenden

Für Christa

Dieses Buch basiert auf 25 Jahren praktischer Erfahrung in der Krisenintervention. Es ist weder eine wissenschaftliche Abhandlung noch ein psychologischer Ratgeber. In der Notfallseelsorge handelt jeder Mensch anders. Deshalb kommen neben mir auch Lisa, meine Co-Autorin, die ebenfalls Notfallseelsorgerin und Trauerbegleiterin ist, zu Wort. Einige Kapitel sind aus der Perspektive der Betroffenen erzählt, die von ihren Erfahrungen mit unserer Notfallseelsorge berichten.

Auch Weggefährtinnen und Weggefährten, Kolleginnen und Kollegen sowie meine Kinder teilen ihre Eindrücke und Erfahrungen, denn es ist mir wichtig, hier nicht nur meine Sicht der Dinge darzustellen. Ich agiere schließlich nicht im luftleeren Raum, sondern in einem ganzen System beeindruckender Menschen.

Alle Geschichten fußen auf wahren Begebenheiten. Aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes wurden einige Personen und Situationen verfremdet. Den Beteiligten ist es wichtig, ihre spezifische Botschaft einer breiteren Öffentlichkeit mitzuteilen. Sie haben im Vorfeld ihr Einverständnis gegeben, Teil dieses Buches zu werden. Das ist wichtig für unsere weitere vertrauensvolle Arbeit mit Menschen in Ausnahmesituationen. Ihre Geschichte ist bei uns sicher und in guten Händen.

Dieses Buch thematisiert u.a. Suizid, Mord, sexualisierte Gewalt und Pädokriminalität. Falls du auf diese Themen sensibel reagierst, gibt es Hilfsangebote wie die Telefonseelsorge (0800–1110111), den Weißen Ring oder lokale Beratungsstellen.

»Wie geht’s Mama?« Mit einer Pizza Salami raus aus der kindlichen Ohnmacht

Albi Roebke

Je schlimmer die Katastrophe,

desto wichtiger die Normalität.

Albi Roebke

Schon an der Stimme des Polizisten am Telefon höre ich, dass die Lage stressig ist. Wenn die Leitstelle hektisch wird und die Infos schneller und knapper werden, dann weiß ich: Das wird kein normaler Einsatz. In diesem konkreten Fall geht es um ein Gewaltverbrechen, um ein Tötungsdelikt, und es ist ein Kind vor Ort. Da dreht auch bei mir erst mal die Adrenalinkurbel hoch.

Circa 20 Minuten nach dem Anruf der Polizei komme ich an einem Mehrfamilienhaus in einem Vorort von einer größeren Stadt an. Es ist ein Freitagabend, die Temperaturen sind sommerlich, nicht richtig heiß, aber angenehm, es dämmert schon. Zwei Beamte in Zivil fangen mich vor dem Haus ab, eine dritte Person steht vor der Tür. Fast hätte ich mich verplappert, als einer der Polizisten den Unbekannten fragt, wer genau er sei. Er ist von der Presse, also entfernen wir uns ein Stück weit, damit ich über das Geschehen und die Lage vor Ort informiert werden kann: Erwachsener Mann, schon vorher psychisch instabil, hat eine Auseinandersetzung mit seiner Frau. Die Frau registriert, dass er ein Messer holt und sagt zu ihrer zehnjährigen Tochter: »Ruf die Polizei.« Das Kind wählt 110 und bekommt noch mit, wie der Vater im Flur auf die Mutter zugeht. Die Beamten am anderen Ende der Leitung bitten das Kind, am Telefon zu bleiben, sie hören die Geräusche im Hintergrund. Sie weisen es an, sich in seinem Zimmer zu verbarrikadieren, der Vater tritt die Tür ein, nimmt das Kind an die Hand, führt es raus, klingelt bei den Nachbarn und sagt: »Können Sie sich bitte um mein Kind kümmern, ich habe gerade meine Frau getötet.« Dann geht er ruhig die Treppen runter und läuft direkt dem Polizistenduo Sebi und Marisa in die Arme, die ihn auf der Stelle festnehmen. Nach dem Notruf des Kindes hatten sich die beiden in Höchstgeschwindigkeit auf den Weg gemacht.

Die Einweisung durch den Dienstgruppenleiter endet damit, dass das Kind der Familie in die Nachbarwohnung gebracht worden ist. Ich soll zu ihm hoch. An die Wohnung erinnere ich mich nur bruchstückhaft, in solchen Einsätzen bin ich komplett fokussiert auf die Menschen.

Ich stelle mich kurz vor. Das etwa zehnjährige Mädchen, Anna, sitzt auf der Couch. Polizistin Marisa sitzt neben ihm. Nach der Festnahme des Vaters hat sie sich zusammen mit Sebi um das Kind gekümmert. Ich merke sofort, dass Marisa bereits eine Bindung zu Anna aufgebaut hat. Sie wirken schon jetzt vertraut.

Auffällig ist, dass Anna auf den ersten Blick vollkommen normal wirkt. Dies mag unwirklich erscheinen in einer Situation, in der der Vater gerade die Mutter angegriffen, dann die Tür zum Kinderzimmer eingetreten hat und schließlich verhaftet wurde. Was passiert ist, ist bei ihr noch nicht angekommen.

Doch bevor ich mich um Anna kümmern kann, bin ich erst einmal damit beschäftigt, jemanden vom Jugendamt zu erreichen. Anna braucht Betreuung, und die einzig erreichbare Verwandte, Annas Großmutter, ist zusammengebrochen, als sie erfahren hat, was passiert ist. Sie ist auf dem Weg ins Krankenhaus. Ich höre Anna mit Marisa sprechen und etwas irritiert mich. Sie spricht zwar Deutsch, aber auf eine merkwürdig gestelzte Art, ein bisschen wie eine Showmasterin. Tatsächlich erfahren wir später, dass ihre Eltern nicht gut Deutsch können und Anna die Sprache vor allem aus dem Fernsehen gelernt hat. »Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie herzlich«, sagt sie einmal, und es ist eine auf skurrile Art rührende Szene in all dem Drama. Polizist Sebi gibt Anna sein Handy in die Hand, macht ihr ein Videospiel an. Ein bisschen Ablenkung kann guttun. Anna sitzt jetzt Arm an Arm mit Marisa und schaut konzentriert auf das Display.

Mein fachlicher Einstieg beginnt erst etwa eine halbe Stunde nach meiner Ankunft. In der Küche frage ich Sebi, ob Anna weiß, dass ihre Mutter tot ist.

»Na ja, sie hat doch gesehen, wie der Vater auf die Mutter losgegangen ist«, sagt Sebi.

»Ja, aber weiß sie, dass die Mama gestorben ist?«, hake ich nach.

Okay, wir kümmern uns drum. Anna hat Marisa in ihrer Zeugenaussage absolut detailreich den Tathergang schildern können, beinahe mechanisch. Aber ist das alles in ihrem Kopf angekommen? Fraglich. Der Tod kommt im Schock oft nicht an. Und das bestätigt sich fünf Minuten später, als uns Anna fragt: »Wie geht’s eigentlich meiner Mama?«

Jetzt müssen wir handeln. Ich sehe, dass Marisa schon ansetzen will, Anna zu sagen, was passiert ist, aber ich kann sie noch zur Seite nehmen und bitten, es nicht zu tun, um das gute Verhältnis zum Kind nicht zu gefährden. Ihre Stimme könnte »verbrennen« und negativ besetzt werden, so dass Anna Marisas Stimme ab dann nicht mehr ertragen könnte. Weil ihre Stimme das Böse wahr werden lässt.

Also hole ich den Dienstgruppenleiter zu uns in die Nachbarwohnung und lasse ihn die Nachricht überbringen, weil seine Stimme gleich wieder weg ist. Er kommt wirklich nur rein und sagt: »Ich habe eine traurige Nachricht für dich, weil ich dir leider mitteilen muss, dass deine Mutter gestorben ist.« Dann geht er wieder. Anna schaut zu Marisa hoch, beobachtet, wie sie reagiert und sieht, dass der Polizistin Tränen über die Wangen laufen. In diesem Moment schafft es auch das Kind, loszulassen und richtig zu weinen. Schluchzend fällt Anna Marisa in die Arme und lässt ihren Tränen freien Lauf.

Später fragt mich Marisa, ob es falsch gewesen sei, vor dem Kind zu weinen. Nein, ganz und gar nicht. In dieser Situation war es genau das Richtige. Denn das sagt dem Kind: Wenn die starke, taffe Frau, die gerade noch den gewalttätigen Vater verhaftet hat, Gefühle zulassen kann – dann darf ich das auch. Marisas Verhalten war eine vorbildhafte Erlaubnis Gefühle zu zeigen. Andernfalls hätte Anna möglicherweise versucht, hart zu bleiben und ihre Emotionen zu unterdrücken.

Es ist schon sehr spät, und ich frage Anna, nachdem sie sich wieder etwas beruhigt hat, ob sie Hunger habe.

»Ein Brot, wenn ich darf«, sagt sie in ihrem Fernsehdeutsch. Sebi und ich lachen sie aufmunternd an: »Ach Quatsch, worauf hast du denn wirklich Lust? Komm, du darfst dir aussuchen, was du willst.«

»Okay«, sagt Anna nach kurzer Zeit mit einem Leuchten in den Augen. »Eine Pizza. Eine Pizza Salami.«

Ach du Schande, schießt es mir durch den Kopf, wo kriegen wir denn jetzt mitten in der Nacht in the middle of nowhere eine Pizza her?

Ich schaue Sebi an, und er bemerkt meinen leicht verzweifelten Blick: »Wenn ich als Bulle eines weiß, dann wo ich nachts um vier eine Pizza herbekomme«, lacht er, zückt sein Handy und ruft eine Speisekarte auf. Und Anna kann sich ihre Pizza nach Herzenslust zusammenstellen.

Ein Schlüsselmoment, der dem Mädchen in all der Unkontrolliertheit der letzten Stunden ein Stück Selbstwirksamkeit zurückgibt. Anna möchte eine Pizza Salami. Es ist jetzt nahezu lebenswichtig, dass das Kind genau diese Wunschpizza bekommt. Dass wenigstens DAS noch klappt, dass es zumindest in dem Fall noch irgendwas regeln und mitbestimmen kann, wenn alles andere schon außer Kontrolle geraten ist. Und Marisa fährt los, um die Pizza Salami zu holen, und hilft dem Kind damit bei einem vermeintlich ersten kleinen Schrittchen raus aus der Ohnmacht und zurück in die Handlungsfähigkeit und Entscheidungshoheit.

Eine Pizza.

Mit meinem Lieblingsbelag.

Mitten in der Nacht.

Und dann auch noch mit Cola! Mit einer echten.

Dabei ist es vollkommen unwichtig, dass Anna kaum einen Bissen von der Pizza selbst isst. Dass sie lieber Stück für Stück an uns verteilt, weil sie nichts runterbekommt.

In der Zwischenzeit ist Maggy, eine weitere Notfallseelsorgerin, eingetroffen, die über gute Kontakte verfügt. Da ich beim Jugendamt bislang nicht weitergekommen bin, ruft sie den Nachtdienst einer Jugendhilfeeinrichtung an, den sie persönlich kennt. Obwohl die Einrichtung normalerweise Sechzehn- und Siebzehnjährige betreut, erklärt sich die Leiterin bereit, in diesem speziellen Fall eine Ausnahme zu machen. »Bring das Mädchen her, wir haben den Platz«, sagt sie.

Annas Zuhause ist mittlerweile als Tatort versiegelt und darf nicht betreten werden. Dennoch gelingt es einer Beamtin, Annas Zahnbürste und ihren Lieblingsteddy zu holen und mitzunehmen. Es sind oft diese kleinen Gesten, die Menschlichkeit in eine unmenschliche Situation bringen. Ein kleines Stück Empathie im Notfall kann ein großes Stück Sicherheit für die Betroffenen bedeuten.

Mit dem Teddy im Arm begleiten wir Anna in die Einrichtung. Der Morgen graut bereits, als wir dort ankommen. Wir werden von einer frohgelaunten Rheinländerin empfangen, die sofort einen Draht zu Anna hat und sie einlädt, die Kühe auf dem angrenzenden Bauernhof zu füttern. Damit setzt die Pädagogin genau das fort, was Sebi und Marisa bereits instinktiv mit dem Handyspielen und dem Pizzaholen getan haben: Sie bringt ein Stück Normalität und Kontrolle in das Leben des Kindes zurück, in ein Leben, das gerade vollkommen aus den Fugen geraten ist.

Es sind die ersten kleinen Schritte, die der Ohnmacht etwas entgegensetzen. Es werden noch viele weitere nötig sein. Als Notfallseelsorger können und müssen wir solche ersten Impulse jedoch bestärken. Manche mögen jetzt vielleicht denken: »Aber ich kann doch nicht mit einem Kind, dessen Vater gerade die Mutter umgebracht hat, Kühe füttern gehen?«

Doch genau das kannst du – und genau das braucht es jetzt!

Ein Mord innerhalb einer Familie ist auch für uns keineswegs alltäglich. In diesem Fall verlor ein Kind seine Mutter und seinen Vater, sein ganzes Vertrauen in die Welt wurde zerstört. Obwohl dieser Einsatz Jahre zurückliegt, erzähle ich oft davon, weil er beispielhaft zeigt, wie wichtig es ist, die Handlungsfähigkeit im Kleinen zu sichern, um den großen Kontrollverlust erträglicher zu machen. Er verdeutlicht, warum eine scheinbar banale Aktion, wie das Besorgen einer Pizza lebenswichtig werden kann. Solche kleinen Gesten, die Normalität und Struktur in einer so chaotischen und tragischen Situation schaffen, können für die Betroffenen einen großen Unterschied machen.

Warum dieses Buch?

»Oh nein, das könnte ich ja nicht« ist einer der Sätze, die wir in der Notfallseelsorge am häufigsten hören, wenn wir erzählen, dass wir uns um Menschen in Ausnahmesituationen kümmern, deren Leben gerade in ein Davor und in ein Danach geteilt wurde.

Notfallseelsorgerinnen und Notfallseelsorger, das sind die Menschen in lila Jacken, die bei dramatischen Ereignissen im Hintergrund der Fernsehnachrichten mit Betroffenen oder Angehörigen sprechen, die nach dem Germanwings-Absturz am Flughafen weinende Angehörige begleiten, bei Vermisstenfällen nicht von der Seite der Familie weichen, nach Amokläufen Augenzeugen anhören, nach dem Hochwasser im Ahrtal eigene Büros eröffnen, um den Menschen vor Ort zu helfen.

Ob in Solingen, Magdeburg, Aschaffenburg, München oder Mannheim – nach Anschlägen, Attacken, Unfällen oder Naturkatastrophen wird den Helferinnen und Helfern, auch der Notfallseelsorge, gedankt. Welche Bedeutung und Kraft diese emotionale Akutintervention hat, ist jedoch noch wenig bekannt.

Das wollen wir mit diesem Buch ändern. Wir möchten Einblicke in die Arbeit der Notfallseelsorge geben – von Fällen erzählen, die uns lange nicht losgelassen haben oder uns Neues gelehrt haben, von Einsätzen, bei denen wir manchmal über uns hinausgewachsen sind, und von der Dankbarkeit, wenn wir Betroffene nach Jahren wieder treffen und gemeinsam an die Zeit zurückdenken, in der ihr persönliches Fundament ins Wanken geraten ist. Es ist eine Abhandlung über das Leben geworden. Und darüber, wie wir die Krisen meistern, die es mit sich bringt.

Bei den meisten Einsätzen der Notfallseelsorge geht es um die Betreuung von Angehörigen nach ganz »gewöhnlichen« Fällen, wie etwa nach einem Herzinfarkt oder einem Schlaganfall bei einem über Siebzigjährigen. Oder um die Begleitung von Ersthelferinnen und Ersthelfern an einer Unfallstelle. In der Regel finden Einsätze in den ers-ten 24 bis 48 Stunden nach einem Todesfall statt und dauern durchschnittlich eineinhalb Stunden. In diesem Buch haben wir bewusst Fälle ausgewählt, die von der Norm abweichen und über das übliche Maß an Notfallseelsorge hinausgehen. Denn aus solchen Fällen können wir viel für »gewöhnliche« Akuteinsätze und andere Lebensphasen ler-nen.

Als Notfallseelsorgerinnen und Notfallseelsorger leisten wir Psychoedukation. Das heißt, wir erklären, warum Menschen in bestimmten Situationen so reagieren, wie sie reagieren, und das will auch dieses Buch tun. Es erklärt, dass unsere Reaktion auf einen Schicksalsschlag eine ganz normale auf ein unnormales Geschehen sein kann. Es liefert Anleitungen zum mentalen Stressmanagement und möchte mit eingängigen Praxisbeispielen entlasten und Mut machen, auch schwierigere Herausforderungen bewältigen zu können. Und es möchte Hoffnung schenken: Wenn die das schaffen, schaff ich das auch.

Unsere Methoden wirken, und sie sind erlernbar. Alle Menschen, die wir begleiten, auch die, die in diesem Buch ihre Geschichte erzählen, haben sich selbst geholfen und helfen sich selbst! Als Notfallseelsorgerinnen und Notfallseelsorger verstehen wir uns lediglich als ihr Werkzeug: Sägen, schrauben, dübeln – das tun sie aus eigener Kraft und mit ihren ganz individuellen Fertigkeiten und Ideen. Wir sind die »Praxisdeppen«, keine Schreibtischtäter, keine studierten Psychologen, keine Theoretiker – was wir erzählen, speist sich aus Erfahrungen aus dem echten Leben. Aus dem Erleben, wie stark Menschen sein können. Das spiegelt sich auch in der »ungewaschenen« Sprache des Buches wider.

Wie wir das machen, wie wir Menschen begleiten und was wir dabei erleben und lernen, darum soll es gehen. Weil wir alle früher oder später im Leben mit Situationen konfrontiert sind, die herausfordernd sind. Und weil Wissen hilft. Weil Einblicke Orientierung schaffen und weil Extremsituationen zum Leben dazugehören. Weil Verständnis die Resilienz fördert und manchmal nach Katastrophen vor allem Normalität hilft, auch wenn das im ersten Moment skurril klingt. Und vor allem: weil wir zeigen möchten, dass Menschen Schicksalsschläge überleben können. Mit Spuren und Narben vielleicht, mit Stresssymptomen oder Zusammenbrechen – aber in den meisten Fällen ohne Trauma.

Wusstet ihr, dass nur etwa eine von drei Personen eines entwickelt? Und dass diese Anzahl noch einmal reduziert werden kann, wenn es eine Intervention wie die Notfallseelsorge als Präventionsmaßnahme gibt? Selbst dann, wenn ein Einsatz mal nur eine halbe bis ganze Stunde dauert oder wir gar weggeschickt werden, weil auch das ein Weg zurück in die Selbstermächtigung sein kann, in die Stärkung, in die Selbstbestimmung und Handlungsfähigkeit?

Umso besser, dass es nun dieses Erfahrungsbuch eines Notfallseelsorgers gibt. Es eröffnet uns tiefgehende Einblicke in die Arbeit der Notfallseelsorge, die so nah am Menschen, seiner Authentizität, seinen Gefühlen sowie seinen Sehnsüchten und Hoffnungen ist.

Danke, dass ihr euch dafür entschieden habt! Wir wünschen euch eine spannende und aufschlussreiche Lektüre – und viele bewegende Aha-Momente!

Albi und Lisa

Der Mord an Hannah – ein ganzes Dorf im Schockzustand

Albi Roebke

Auf jedem Misthaufen sollen Blumen wachsen.

Volker

Als einige Tage nach der Rückkehr aus dem Urlaub ein Maunzen aus Hannahs Zimmer zu hören ist, wissen ihre Eltern Volker und Heidi sofort, was los ist. Ja, Hannah hat sich im Urlaub in ein Kätzchen verliebt, aber nein, das nehmen sie nicht mit nach Hause, das hatten sie lange besprochen. Sie hat doch schon eine kleine Katze! Zurück in der Heimat ist klar: Hannah hat sich nicht an die Abmachung gehalten und das Kätzchen heimlich mitgenommen. Der Freund ihrer großen Schwester tauft es Gaffel, wie das kölsche Bier. Jetzt haben sie also zwei Katzen. Typisch Hannah! Mit ihrer Lebensfreude ist sie, die Jüngste von drei Schwestern, der Mittelpunkt der Familie, so beschreibt es ihre Familie später vor Gericht. Denn Hannah, Tierfreundin, kleine Schwester und Realschülerin aus der 8a, wird nur 14 Jahre alt.

An einem ganz normalen Wochentag Ende August 2007 erhalte ich einen Anruf vom Opferschutz-Kommissar der Polizei, der mich bittet, eine Familie zu begleiten, deren vierzehnjährige Tochter Hannah aus Königswinter vermisst wird. Das Mädchen hatte seinen Freund besucht und war nicht wie vereinbart nach Hause gekommen. Es ist erst mit der Bahn gefahren und nur wenige hundert Meter von zu Hause entfernt ausgestiegen. Hier verliert sich zunächst seine Spur. Seit fünf langen Tagen wird es vermisst. Irgendetwas muss passiert sein, aber die Familie wehrt sich vehement gegen meine Unterstützung, solange das Mädchen nicht gefunden ist. Hannahs Vater Volker sagt später, dass es für ihn in diesem Moment des Hoffens ein Eingeständnis gewesen wäre, dass seiner Tochter etwas Schlimmes zugestoßen sein muss. Trotzdem bezieht mich der Kommissar schon bei der Suche mit ein, denn wir begleiten nicht nur bei Todesfällen, sondern auch in anderen existenziellen Ausnahmesituationen wie einer Vermisstensuche.

Ich halte in dieser Zeit einen Vertretungsgottesdienst in der Gemeinde Lohmar und muss – das überrascht mich in dem Moment selbst – mit den Tränen kämpfen, als ich eine Fürbitte für Hannahs Familie vorlese. Meine eigenen Kinder sind damals noch klein, fünf und acht Jahre alt. Es fasst mich an, weil ich mir in diesem Moment vorstelle, wie die Eltern gerade um ihr Kind bangen. Wie endlos sich die Zeit ziehen mag, wenn sie nur warten können. Ich selbst kann nur zuhören, das macht die Situation auch für mich unerträglich. Sobald ich bei der Familie sein und aktiv werden kann, verschwindet diese Unerträglichkeit. Ab da ist es ein Auftrag, ich muss nicht mehr tatenlos zusehen, sondern kann mich einbringen.

Ganze Hundertschaften suchen derweil nach Hannah, drehen jede Mülltonne in ihrem Heimatort um, ihre Klassenkameradinnen und -kameraden hängen Vermisstenbilder auf, das ganze Dorf steht unter Schock und versucht zu helfen. Die Notfallseelsorge mache ich noch im Ehrenamt. Es ist der fünfte Tag nach Hannahs Verschwinden, ich halte gerade als Berufsschulpfarrer Religionsunterricht, als mich der Opferschutz-Kommissar anruft. Hannah wurde ermordet aufgefunden, nur zwei- oder dreihundert Meter von ihrem Elternhaus entfernt. Ich solle bitte alles stehen und liegen lassen und kommen, um bei der Überbringung der Todesnachricht dabei zu sein. »Fahr los, wir vertreten dich«, sagt mir die Schulleitung.

Der Kommissar und ich treffen uns zunächst am Fundort. Einige aus der Hundertschaft melden sich für den Objektschutz, denn dieser Fall wird die Presse auf den Plan rufen und es gilt nun, Hannahs Familie und ihr Haus vor Schaulustigen zu schützen. Tatsächlich müssen die Objektschützer bei ihrem Eintreffen gleich einen Fotografen aus einer Tanne am Rande des Hauses pflücken. Ich habe mir meine lila Notfallseelsorgeweste übergezogen. Wir klingeln bei Hannahs Familie. Als sie die Tür öffnen, ist ihnen sofort klar, was jetzt kommt. Da steht ein Notfallseelsorger neben dem Kommissar. Es muss der Worst Case sein.

»Können wir reinkommen?« Ich merke, wie Anspannung in mir hochzieht. Das hier ist keine Routine. Wir werden ins Wohnzimmer gebeten. Die großen Schwestern haben einige Freunde da, das Haus ist voller Menschen. Unsere Botschaft ist so klar wie grausam:

Hannah ist tot.

Hannah wurde gefunden, nicht weit entfernt.

Hannah ist einem Gewaltverbrechen zum Opfer gefallen.

Heidi, Hannahs Mutter, wird fast sofort schlecht. Sie legt sich auf die Wohnzimmercouch und hält sich den Bauch, wie Schwangere das manchmal tun. Volker tigert hin und her und immer wieder zur Dunstabzugshaube in der Küche, um zu rauchen. Eine Tochter zieht sich mit ihren Freunden zurück in ihr verdunkeltes Zimmer, sie kuscheln sich auf dem Boden zusammen. Die zweite Tochter ist die Einzige, die redet, die sich wünscht, dass ihre Religionslehrerin vorbeikommt, die auch Pfarrerin ist. Als sie da ist, fragt das Mädchen uns: »Ihr seid doch beide Pfarrer, wo ist denn jetzt euer Scheißgott?« Das würde ich auch gern wissen, denke ich. Für mich bedeutet Glauben jedoch kein billiges Vertrösten und kein Opium, um den Schmerz zu betäuben. Sondern zuerst, die Wirklichkeit so zu sehen, wie sie ist: mit allem Schmerz, mit aller Verzweiflung, mit aller Einsamkeit. Erst wenn ich all dies wahr- und ernst nehme, kann echte Hoffnung entstehen. Als gläubiger Mensch wird mir diese Hoffnung von außen »geschenkt« – trotz und entgegen allem, was mir passiert ist. Oder wie es ein jüdischer Religionsphilosoph einmal formuliert hat: Die Frage ist nicht, ob wir an Gott glauben, sondern ob Gott an uns glaubt. Und dessen bin ich mir gewiss. Darauf beruht mein christlicher Glaube.

Wo ist mein verdammter Gott?

Viele Trauernde hadern nach einem Schicksalsschlag mit ihrem Gott und vermissen ihn vielleicht auch. Aber allein, dass sie enttäuscht von Gott sind, zeigt ja, dass der Glaube noch da ist, nur eben Fragen aufwirft.

Für andere Menschen dagegen kann der Glaube in einer solchen Situation eine Stütze sein. Sie können Vertrauen und Verantwortung an eine wohlwollende allgegenwärtige Macht abgeben. Durch dieses allmächtige Wesen können sie ihre Ohnmacht kompensieren, was sie resilienter machen kann.

Die Kirche – und da sind beide christlichen Kirchen gemeint – arbeitet in der Notfallseelsorge für die Gesellschaft. Und zwar unabhängig von der Religion der Betroffenen. Nur in diesem Kontext halten wir auch die vielen Ehrenamtlichen in unseren Reihen, die so elementar wichtig sind, weil unser Angebot hauptamtlich nicht finanzierbar wäre.

Ich selbst laufe von Zimmer zu Zimmer, um zu schauen, wo wer was braucht. Mein Job ist es eher, nicht tiefer mit den vieren zu reden, sondern ihr Umfeld, ihre Gäste zu briefen, die Verwandten und Vertrauten der Familie, die hier auch alle noch rumspringen. Sie zu informieren, Psychoedukation zu leisten. Zu erklären, dass hier wirklich grad alle anders trauern und dass das so sein darf. Einige Familienmitglieder möchten Hannah noch mal sehen, andere nicht. Einige suchen die Stille, andere brauchen Menschen um sich herum. Hier in der Familie gilt von Anfang an: Jeder Weg ist richtig. Es gibt kein »Du musst«. Volker, das erzählt er mir Wochen später, nimmt mich in diesen ersten Momenten wie einen Hütehund wahr. Als Papa des Opfers sagt er schon in diesen Stunden einen Satz, der mich tief beeindruckt: »Auf jedem Misthaufen sollen Blumen wachsen.« Da steckt so viel Zukunft drin, obwohl an diesem Tag erst mal keine Zukunft mehr zu sehen ist. Es ist ein fast trotziges: »Das kann so nicht bleiben.«

Floskeln vermeiden

In einer Schicksalssituation helfen gutgemeinte Floskeln wie »Die Zeit heilt alle Wunden« oder »Ihr habt ja noch weitere Kinder« nicht, weil die Sätze so wirken, als sollte das Leid heruntergespielt und minimiert werden. Das ist kontraproduktiv in dieser Phase (später auch, aber da tut es vielleicht nicht mehr so weh).

Wenn eine Katastrophe groß ist, denken wir oft, unser Handeln und unsere Begleitung müssten auch groß sein. Dem ist aber nicht so. Kleine Gesten können hier viel ausrichten oder auch einfach nur das Zuhören oder das gemeinsame Schweigen.

Tipp im Umgang mit Betroffenen: Lieber »Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll« sagen, als zu schweigen.

Tipp für Betroffene: Den Mitmenschen sagen: Wenn bei uns die Rollos hoch sind, könnt ihr klingeln, wenn sie unten sind, möchten wir für uns sein.

Die Suche nach Hannah ist beendet. Viele Menschen haben sich an den Aktionen zur Auffindung beteiligt, ein Marsch der Suchenden war geplant, es sollte eine Demonstration werden, damit weiter nach ihr gesucht wird. Nun wird es ein Gedenkspaziergang. Hannahs Schwestern überlegen, am Trauermarsch teilzunehmen. Ich halte das für eine gute Idee, so kann der Erstkontakt mit der Schulklasse im Freien stattfinden, etwas ungezwungener, als irgendwann wieder die Tür zum Klassenraum aufzumachen, und alle schauen sie an. Beide besuchen die Oberstufe. Die Polizei hingegen ist zunächst skeptisch, die Frage ist, ob auch für Hannahs Schwestern Gefahr besteht. Aber okay, dann werden sie also beschützt. Um am Marsch teilnehmen zu können, bekommen sie vier Personenschützer an ihre Seite. Es ist ein bisschen wie im Film. Vor einer Woche war das Leben dieser Familie doch noch ein ganz normales! Nun also Personenschützer. Viele haben da gestählte James-Bond-artige Sonnenbrillenträger in schwarzen Anzügen vor Augen. Ich bin baff, als vier ganz normale Leute auftauchen, darunter auch eine eher zierliche Frau. Dunkle Anzüge tragen sie tatsächlich. Da alle anderen aber in bunt und Zivil kommen, ziehen sie sich noch mal um, sie gehen schließlich in Hoodies und Jeans.

Und dann kommen 6000 Leute zum Trauermarsch. In Worten: sechstausend.

Gefühlte Nähe

Nach erschütternden Ereignissen kristallisiert sich immer auch eine recht große Gruppe nicht direkt Betroffener heraus. Im Fall von Hannah sind das zum Beispiel die Frauen, die auch an besagter Bahnhaltestelle aussteigen, die vielleicht am selben Tag noch dort waren und die jetzt merken: Verdammt, es hätte auch mich treffen können. Es ist eine »gefühlte Nähe«, die hier entsteht. Das Phänomen beobachten wir auch nach Anschlägen auf Weihnachtsmärkten, Konzerten oder Volksfesten. Menschen, die am Tag zuvor noch da waren oder gar am selben Tag, fühlen einen persönlichen Bezug zum Ereignis. Ihr Fundament gerät ins Wanken, wenn ein vermeintlicher Safe Space plötzlich zur Todesfalle wird. Ihnen wird klar: Mir kann ja jeden Tag etwas passieren. Manchmal sind es nur Minuten, die darüber entscheiden. Das kann das Vertrauen in die Welt vorübergehend erschüttern.

Sehr eindrücklich schildert das auch Cordula Pflaum von der Stiftung Mayday, die Flugpersonal in psychisch schwierigen Situationen betreut, in einem Artikel des Spiegel anlässlich des zehnten Jahrestags der Germanwings-Katastrophe. Zwei Wochen lang habe sie, die für die interne Krisenkoordination zuständig war, mit ihrem Team nicht direkt am Unglück beteiligten Kolleginnen und Kollegen geholfen, das für sie sehr belastende Ereignis zu bewältigen. Der Fachbegriff für diese psychologische Erste Hilfe nach traumatischen Zwischenfällen laute Critical Incident Stress Management, kurz: CISM, erklärt sie. Die Crew spreche dabei darüber, was vorgefallen sei. Alle Beteiligten könnten sagen, wie sie die Situation wahrgenommen hätten. Die Forschung zeige, so Pflaum, dass Beteiligte, die so alle Puzzleteile zusammenfügten, meist keine weitere Hilfe benötigten. Die Stresssituation – und das kann auch ein »Das hätte auch mir passieren können«-Gedanke sein – könne dann besser verarbeitet werden. In erster Linie gehe es also im Akutfall darum, da zu sein, zuzuhören und Raum zu geben. Nach diesem Leitbild handeln wir auch in der Notfallseelsorge.

Obwohl die Sonne scheint, haben Hannahs Schwestern und ihre Freunde Regenschirme mitgenommen. Damit können sie sich vor aufdringlichen Fotografen schützen. Denn bei dieser öffentlichen Veranstaltung gelten die Schwestern kurzzeitig als Personen des öffentlichen Lebens und verlieren das Recht am eigenen Bild. Da die Schwestern Hannah sehr ähnlich sehen, sind sie leicht zu identifizieren. Um sie gut abzuschirmen, bilden ihre Freunde einen Kreis um sie. Ein kleiner »schwarzer Block« entsteht. Viele haben ihre dunklen Hoodie-Kapuzen über den Kopf gezogen.

Eine gute Maßnahme, wie sich herausstellt, denn kurz vor dem Marschbeginn laufen wir quasi direkt in einen Lokalreporter rein. Als er mich sieht, wiegelt er gleich ab: »Pass auf, ich werde kein Foto machen, ich bin nur für einen Bericht hier.«

»Was würde dir ein Bild der Schwestern finanziell bringen?«, hake ich nach.

»Och, der Fotograf beim Gladbeck-Drama hat bestimmt was Sechsstelliges bekommen«, sagt er und lässt seine Kamera in der Tasche.

Heidi will auf keinen Fall am Marsch teilnehmen. Volker dagegen möchte wissen, was dort los ist. Also fahren zwei Personenschützer Hannahs Eltern hinauf in die Weinberge, damit sie von dort aus in Ruhe einen Blick auf den Trauermarsch werfen können. Der Marsch führt vom Wohnhaus der Familie bis zur Schule. Zum Abschluss findet in der Aula eine Gedenkfeier für Hannah statt. Fotos von Hannah sind zu sehen, jemand spielt Klavier. Notfallsanitäterinnen und -sanitäter, Mitglieder von Hilfsorganisationen und Notfallseelsorgerinnen und -seelsorger sind vor Ort. Drei Menschen hyperventilieren, was angesichts der grausigen Tat völlig normal ist, auch dass sich jemand weinend auf den Boden wirft. Als Notfallseelsorger kennen wir diese Reaktionen. Für manche Notfallsanitäter sind solche Situationen schwieriger. Sie sind es gewohnt zu helfen, Medikamente zu geben, zu retten. Aber jetzt müssen sie vor allem aushalten und geschehen lassen, das ist zum Teil eine Ohnmachtserfahrung. Auch darum kümmert sich unser Team.

Volker möchte auch in die Aula, aber nicht wie ein Promi durch ein Spalier von Menschen laufen, sondern am liebsten unauffällig und nur zum Gucken. Durch einen Hintereingang wird sein Kommen als einfacher Zuschauer möglich.

Auch später bei Hannahs Beerdigung schaffen wir mit riesiger Hilfe der Stadt die maximale Abschirmung. Alles wird abgeriegelt, und für die Presse gibt es einen Deal: Wenn ihr die Familie in Ruhe Abschied nehmen lasst, dürft ihr später, wenn alle weg sind, ein Foto vom Grab machen. Dort wird auch ein Gaffel-Kronkorken zu sehen sein, weil Hannah ihre Katze so sehr liebte.

Ich fahre mit den Eltern zur Kapelle – in einem Wagen mit verdunkelten Scheiben, den uns die Polizei zur Verfügung gestellt hat. Wir wählen einen ausgeklügelten Weg, mit dem keiner rechnet. Von hinten an den Friedhof ran, schlecht einsehbar. Die Polizei wächst hier wirklich über sich hinaus, Beerdigungsbegleitungen gehören ja sonst eher weniger zu ihrem Tagesgeschäft, aber der neue Polizeipräsident ist unheimlich offen für die Notfallseelsorge. Es sind diese kleinen guten Dinge in schlimmen Situationen, die uns im Kopf bleiben.