11,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Ludwig Buchverlag

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

Eine alte Dame, ein launischer Oldtimer und ein wahr gewordener Traum

"Alter schützt vor Leben nicht", so lautet Heidi Hetzers Devise, als sie 2014 mit einem Hudson Baujahr 1930 alleine zu einer Reise um die Welt aufbricht. Schon als Jugendliche schwimmt sie gegen den Strom, als sie in den Fünfzigerjahren im väterlichen Betrieb eine Kfz-Lehre absolviert. Mit gerade einmal Anfang Dreißig übernimmt sie das Familienunternehmen und macht es zum größten Autohaus Berlins, gründet eine Familie – und fährt regelmäßig Rallyes.

Erstmals erzählt Heidi Hetzer jetzt ihr ganzes Leben und von ihrer abenteuerlichen Reise während zweieinhalb Jahren durch vierzig Länder, von einer Tour de Force voller Pannen und Hindernisse, Höhen und Tiefen, aber auch voller faszinierender Erlebnisse und Begegnungen mit hilfsbereiten Menschen. Inspirierend, kraftvoll, Mut machend!

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 536

Veröffentlichungsjahr: 2018

Ähnliche

Eine alte Dame, ein launischer Oldtimer und ein wahr gewordener Traum

»Alter schützt vor Leben nicht«, lautet Heidi Hetzers Motto, als sie 2014 mit einem Oldtimer allein zu einer Reise um die Welt aufbricht. Schon als Jugendliche schwimmt sie gegen den Strom, als sie in den Fünfzigerjahren eine Kfz-Lehre absolviert und regelmäßig Rallyes fährt.

Heidi Hetzer führt uns durch über achtzig spannende Lebensjahre und nimmt uns mit auf eine abenteuerliche Reise durch sechsundvierzig Länder, auf eine Tour de Force voller Pannen und Hindernisse, Höhen und Tiefen, aber auch voller faszinierender Erlebnisse und Begegnungen mit außergewöhnlichen Menschen.

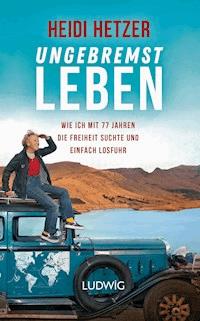

HEIDI HETZER

UNGEBREMST

LEBEN

Wie ich mit 77 Jahren

die Freiheit suchte und

einfach losfuhr

Aufgeschrieben

von Marc Bielefeld

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.

Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.

Copyright © 2018 by Ludwig Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München

Redaktion: Anja Freckmann

Umschlaggestaltung: Nele Schütz Design, München, unter Verwendung eines Fotos von picture alliance / Schwörer Pressefoto / Kai Schwörer

Satz: Leingärtner, Nabburg

e-ISBN: 978-3-641-23479-9V001

www.ludwig-verlag.de

Für meine Kinder Marla und Dylan

und meine Enkelkinder

Ariane, Nestor, Roger, Coco und Mando

Inhalt

Ich kann nur Auto

Kasachstan: Iris, Bulam und das große Herz der Welt

Benzinverrückt: eine Kindheit am Gaspedal

Hudo: reisetauglicher Gentleman mit Schrullen

Aufbruch mit Hindernissen

Über den Bosporus und ab nach Osten

Auf zu Mister Wang: von Turkmenistan nach China

Steil nach Süden: durchs heiße Laos nach Singapur

Rallyes im Kopf: meine Zeiten auf der Piste

Durch die Nullarbor-Wüste: Australien

Im Land der langen weißen Wolken

Frühe Lehrjahre in den USA: Sie sind doch Frank Sinatra, oder?

Hudo wird Jungfrau: USA und Kanada

Dunkle Wolken über Lima

Von allem Rost befreit

Unter Elefanten und Giraffen

Wie das Leben so spielt: als Unternehmerin auf dem Hauptstadt-Parkett

Zurück durch Europa: endlich Berliner Luft!

Danksagung

Quellen- und Bildverzeichnis

Ich kann nur Auto

Wenn Sie mich nach den tollsten Momenten meines Lebens fragen, sind drei Dinge garantiert mit im Spiel. Ein Gaspedal, ein Lenkrad und eine ordentliche Kühlerhaube vor der Nase. Und dazu: Frau am Steuer – nämlich ich!

Bei mir war das schon so, als ich noch ein Mädchen war. Ich hatte immer besondere Freude an Autos und auch Motorrädern. Sie haben mir so viele schöne Stunden beschert. Ja, es ist wirklich so: Die allermeisten schönen Zeiten in meinem Leben waren immer irgendwie auch mit einem Fahrzeug verbunden. Meine Güte, sich da reinzusetzen, Gas zu geben und frei zu sein. Sich zu bewegen und durch die Gegend zu preschen! Mal hierhin, mal dorthin, quer durch das wenn auch vom Krieg zertrümmerte Berlin. Einmal durch Deutschland von Norden nach Süden oder auch mal mitten durch die Mongolei bis nach China.

Die Welt mit dem Auto entdecken. Die kleine und die große. Und dabei auch noch um die Wette fahren. Gibt es etwas, das mein Herz noch höher hüpfen lässt? Nein. Das war damals so, als ich das Opel-Haus Hetzer von meinem Vater übernahm, das war in all den Jahren so, als ich das Unternehmen führte und nebenbei regelmäßig Rallyes fuhr. Und das ist heute so.

Und so bin ich dazu gekommen, mit meinem Hudo nun einmal um den gesamten Globus zu fahren. Mit meinem alten blau lackierten Hudson Great Eight Coach, Baujahr 1930. Einem Wagen, der noch deutlich älter ist als ich selbst. Hubraum 3 197 Kubikzentimeter, Leistung 44 Kilowatt, 3 600 Umdrehungen, dazu eine Trockenkupplung mit unsynchronisiertem Drei-Gang-Getriebe. Der Gute fährt auf einer Reifengröße von 5.5 auf 18 Zoll durch die Weltgeschichte und besitzt noch heute seine originalen abnehmbaren Holzspeichen auf dem festen Radstern.

Ich lasse Hudo freien Lauf und fahre, fahre, fahre. Ein Traum. Die Welt sehen, diesen tollen Film, der da nonstop auf der Windschutzscheibe läuft. Herrlich sitzt es sich am großen Steuer, in meinem eigens eingebauten Schalensitz, in dem mich ein Vierpunktgurt hält, auch wenn es über Buckelpisten geht. Oder über steile Kurvenstraßen, durch Dörfer, Täler und weites Land. Und Hudo fährt sich super und sehr bequem. Bodenwellen nimmt er weich und ohne Probleme. In den Kurven muss man ein wenig aufpassen, wegen der hohen Gepäckbrücke auf dem Dach. Da oben sind immerhin vier Ersatzreifen verzurrt, neben zwei weiteren an den Seiten vor den beiden Türen.

In Berlin bin ich im Juli 2014 vom Brandenburger Tor losgefahren – gen Osten. Durch Tschechien, Österreich und die Slowakei. Durch Serbien, Montenegro und die Türkei. Durch noch zig andere Länder. Wir fuhren gute Straßen, schlechte Straßen. Und dann hinein nach Asien. Der größte Kontinent der Erde öffnete sich vor Hudos langer blauer Kühlerhaube. Der gute Hudo. Mein Weggefährte. Nein, viel mehr. Mein Geliebter, mein Mann, könnte man fast sagen. Aber ich schweife ab. Dabei schweife ich beim Fahren so gut wie nie ab. Im Gegenteil, ich konzentriere mich. Fast ununterbrochen. Zweieinhalb Jahre werde ich ein komisches Gefühl im Bauch haben. Und das geht richtig an die Nerven. Es ist die ständige Angst, dass mit Hudo etwas nicht stimmt. Jedes kleine Hüsteln, das aus seiner Motorhaube kommt, verfolge ich voller Sorgen. Und nicht ein Mal werde ich das Radio beim Fahren anschalten, ich schwöre, nicht ein Mal. Ich muss doch immerzu auf den Motor hören. Muss lauschen und spüren, wie er klingt und ob er rund läuft. Oder ob wir womöglich bald mal wieder liegen bleiben.

Über zweieinhalb Jahre werde ich am Ende unterwegs sein und immer schön Tagebuch führen. Jeden Tag einen Kilometereintrag. Jeden Tag die wichtigsten Notizen. Sonst gehe ich mir noch selbst verloren.

Wo bin ich gerade? Ich weiß es nicht. Irgendwo in der Welt auf Achse. Manchmal weiß ich kurz wirklich nicht mehr, in welchem Land ich mich gerade befinde. Welche Währung ich in Händen halte, wann das nächste Visum ansteht oder auch schon wieder abläuft. Ich werde nachts wach und liege da, überlege: Wo ist Hudo? Ich habe schon in so vielen Betten geschlafen, so viele Nächte in meinem Hudo verbracht oder in Häusern von Menschen, die mich einluden, dass die einzelnen Tage und Etappen verschwimmen. Ich wohne gern privat, viel lieber als in einem Hotel. In ein Hotelzimmer trittst du ein, machst die Tür zu und bist allein. Bei anderen Leuten sitze ich mit am Tisch, kann erzählen, darf zuhören. Das gefällt mir. Das ist Leben.

Und überhaupt: Auf Luxus bin ich nicht aus. Ich schlafe auch mal in meinem orangefarbenen Zelt. Oder in kleinen Pensionen, in Backpacker-Hostels und hier und da auch mal in einer Absteige. Ich habe mir außerdem ein Limit gesetzt: Pro Tag will ich nicht mehr als fünfzig Euro ausgeben.

Nein, viel lieber will ich mich aufs Fahren konzentrieren. Denn nichts auf der Welt macht mir mehr Spaß. Ich werde mich und den armen Hudo über den 3 750 Meter hohen Torugart-Pass quälen, von Kirgisistan nach China. Die Strecke über die Tianshan-Berge ist im Winter wegen Schnee und Lawinengefahr oft nicht passierbar, Schmuggler fahren durch die karge und baumlose Steinwelt, und ja: ziemlich dünne Luft da oben. In Australien hingegen darf mein Hudo über die längste Piste brettern, die immerzu nur geradeaus führt: 144 Kilometer schnurstracks durch die Nullarbor-Wüste. In Nevada werde ich aus dem Wagen steigen und spüren, wie mir ein fünfundfünfzig Grad heißer Wind ins Gesicht bläst. Fürchterlich heiß! Also für mich ist das eine Spur zu heftig.

Was noch? Nun, wie soll ich es erklären? Die Welt ist groß – sie mit meinem Hudo zu bereisen aber scheint mir angemessen. Wir kommen mit maximal 95 km/h voran, oft aber auch nur mit vierzig Sachen. Und manchmal kriechen wir. Wenn ein Zylinderkopf reißt oder es hoch in die Berge geht. Es wird gute Zeiten geben und nicht ganz so schöne. Ich werde einen Finger verlieren und eine böse Diagnose bekommen. Aber auch damit muss man fertigwerden. Man hat ja keine Wahl.

Und was werde ich noch alles verlieren? Mir werden drei meiner schönen Autohandtaschen geklaut, ich verliere auf der Reise mehrmals meine Computer und in einer heißen Quelle Neuseelands meinen einzigen Ring. In Florida fällt mir eine Kamera ins Hafenbecken, genau zwischen Pier und Schiff. Da liegt sie heute noch, im Matsch des Meeresgrunds. Im südafrikanischen Santa Lucia, zwischen Durban und Swasiland, wird mir der gesamte Wagen ausgeräumt. Acht Taschen, alle weg. Bücher, Kreditkarten, Landkarten, Autogrammkarten, Pässe, Elektronik, Klamotten. Tja, Heidi muss einfach besser aufpassen, Hudo – wenn auch nur für kurz – allein zu lassen geht einfach nicht. Zwei Taschen aber standen plötzlich wieder auf der anderen Straßenseite. Weil die Diebe sie in der Hektik dort einfach zurückgelassen hatten? Zum Glück waren es die beiden wichtigsten: mit allen Papieren drin.

Ich freute mich wie ein Itsch. Denn ja, Glück brauchst du natürlich auch auf so einem Trip.

Vor allem aber werde ich unterwegs immer wieder reich beschenkt. Mit unglaublichen Eindrücken und unbezahlbaren Erlebnissen. Und die Reise wird lang und länger. Viel länger als geplant. Auch das habe ich schnell gelernt: Planen ist schön und gut – aber über nichts lachen Gott und die Welt am Ende doller als über meine Pläne. In allen fünf Kontinenten werden sie über den Haufen geworfen, von mindestens tausend Zufällen, zahllosen Problemen, Umständen und Begebenheiten. Da gibt’s nur eins: Man muss flexibel bleiben. Irgendwo kam mir mal ein Spruch unter: »Wenn einer eine große Reise tut, muss er mit allem rechnen. Vor allem, wenn er nicht damit rechnet.«

Trotzdem: Immer will ich weiter. Will sehen, wie es aussieht und was passiert, wenn ich über den nächsten Berg komme, ins nächste Land fahre, wieder neue Menschen treffe. Diesen Drang nach Bewegung und Fortbewegung habe ich schon jahrelang beim Rallyefahren ausgelebt. Und bei meiner Liebe zu Fahrzeugen. Es steckt ja im Wort: Fahrzeuge und nicht Stehzeuge!

Und dabei habe ich keinen blassen Schimmer von dem, was auf meiner großen Reise vor mir liegt. Noch habe ich keine Ahnung, dass ich 84 000 Kilometer zurücklegen, achtmal den Äquator (Hudo viermal) überqueren, durch über vierzig Länder fahren und am Ende genau 960 Tage unterwegs sein werde. Ich werde die Kondore über die Anden gleiten sehen, in Neuseeland wochenlang die langen weißen Wolken betrachten und in Namibia die wilden Tiere auf der roten Erde bestaunen.

Ich erinnere mich noch gut: Als ich losfahren wollte, bekam ich mehrmals zu hören, ich sei plemplem, das Ganze viel zu gefährlich und sowieso gar nicht machbar. Mit einem uralten Auto um die ganze Erde! Nun, ich war wohl schon immer ein bisschen verrückt. Aber ein bisschen verrückt, das kann nicht schaden. Viele Leute sagen immerzu: »Ich müsste mal, ich sollte mal, ich würde ja so gern mal.« Und? Warum denn nicht? Wann geht’s los? Einfach endlich hoch mit dem Hintern! Sicher, das ist nicht ohne, denn wie soll das gehen? Mit Kindern, Familie, Haus, Miete, Beruf und Karriere? Geht kaum, konnte ich auch nicht. Aber die Jungen, die können das. Und die Alten, die können es auch. Die haben Zeit, die haben Muße. Und so teuer ist es am Ende nicht. Mein Gott, ich würde auch mit einem alten Opel losfahren. Man muss sich das Abenteuer nur nehmen. Und vielleicht ein ganz klein bisschen was wagen.

Sechzehn Beifahrerinnen und Beifahrer werden mich zwischendurch auf den verschiedensten Etappen begleiten. Mit manchen verstehe ich mich sehr gut, mit anderen nicht so gut. Manche steigen gleich wieder aus, andere bleiben über zwei Monate. Es macht Spaß, mit anderen zu fahren. Es hilft, man kann gemeinsam überlegen und beratschlagen, gemeinsam die Eindrücke genießen. Aber ich muss Ihnen sagen, es kann auch ziemlich eng werden in meinem Hudo. Am Ende war es so, dass nur an 166 Tagen Beifahrer mit an Bord waren, an fast 800 Tagen bin ich allein gefahren. Und nicht einmal habe ich mir das Lenkrad aus der Hand nehmen lassen. Okay, stimmt nicht ganz. Mein Sohn Dylan saß in Amerika mal für zehn Kilometer am Steuer, und in Laos übernahm es ein junger Mann, der Sohn eines Freundes. Er fuhr aber nur einen Kilometer, dann wollte er nicht mehr. Hudo zu steuern war ihm suspekt. Die Lenkung so indirekt, und beim Schalten krachte es. Da musste ich wieder ran. Aber meinen Ruf habe ich ja schon seit Langem weg: Ich will nämlich immer am Steuer sitzen. Ich kann eben nur Auto, aber das kann ich hoffentlich ziemlich gut.

Manchmal fragen mich die Leute sogar, ob ich glaube, dass Autos eine Seele haben. Das ist eine gute Frage, aber die Antwort ist noch viel besser: Natürlich haben Autos eine Seele! Lassen Sie mich auch das erklären.

Wir reden hier ja nicht nur über Blech, über eine Karosserie, über reine Mechanik mit Kabine drauf. Vor allem die alten Autos sind mit Liebe gebaut. Für mich ist ein Auto quasi ein Lebewesen. Man muss nett zu ihm sein, es zärtlich behandeln. Dann fährt es nämlich anders. Wenn man darauf herumhämmert, was soll denn dabei herauskommen? Ich fasse einen Kotflügel auch nicht irgendwie an oder lege einfach einen Hammer drauf. (Wenn schon, dann gehört da ein Lappen drunter.) Ich streiche über den Kotflügel. Fühle seine Kurven, seine Form, das Material. Und ich glaube, das Auto kriegt das mit. Über seine Linien und Funktionen haben sich Menschen, seine Designer und Konstrukteure, schließlich einmal viele Gedanken gemacht. Sie haben sich die Köpfe zerbrochen. Wochenlang, monatelang. Und dann haben die es gebaut. Wenn du das Auto entsprechend behandelst, dann spürt es das.

Ich kann das natürlich nicht belegen. Das will ich auch gar nicht, gut möglich, dass es bei anderen Leuten nicht so ist. Aber meine Autos sprechen mit mir. Ich kaufe nie ein Auto, das nicht mit mir spricht. Ich muss es starten, und wenn der Motor läuft, kann ich sagen: Ja! Der spricht jetzt mit mir! Das höre ich. Oder eben auch nicht. Der Motor muss geschmeidig laufen, nicht hart. Er darf nicht knallen. Jeder Motor hört sich anders an. Eine Corvette klingt anders als ein Porsche, ein BMW anders als ein Cadillac. Klar: Je mehr Zylinder, desto schöner. Dann läuft so ein Wagen ruhiger und satter. Mein Hudo zum Beispiel hat acht Zylinder, und das ist wunderschön. Jeder Motorlauf ist wie ein Konzert für mich.

Acht Zylinder besitzt nicht jedes Auto. Hudo schon, aber glauben Sie mir, dafür hat er tausend andere Macken – wenn wir damit überhaupt mal auskommen. Auch das ist wie bei uns Menschen. Wir können ja auch nicht in allem perfekt sein. Man muss eben mit den Schwächen entsprechend umgehen. Vorsichtig, behutsam. Ein bisschen Gefühl, das kann nicht schaden.

Was nicht heißt, dass ich mit meinen Autos immer besonders pfleglich umgehe und sie ständig schone. Ich fordere viel von ihnen, und wenn es heißt, schnell zu sein, Strecke zu machen und durchzukommen – dann prügele ich sie auch über die Piste. Da gibt es kein Pardon mehr. Da verlange ich dem Motor das Letzte ab, und die Kühlsysteme beginnen schon mal zu qualmen. Auch steuere ich nicht immer gleich die erste Werkstatt an und repariere einen Defekt beim ersten Anzeichen. Nein, der Wagen muss schon mal durchhalten. Was ich mir selbst abverlange, erwarte ich auch von ihm: dickköpfig sein und nicht gleich klein beigeben! Oft geht das gut, bringt mich voran und über Grenzen hinweg. Manchmal bekomme ich aber auch die Rechnung. Bumms, das war’s dann. Wir bleiben liegen, und der Motor sagt keinen Ton mehr.

Aber eines gilt immer: Wenn ich das erste Mal in einem Auto sitze, dann spüre ich etwas. Wenn ich nichts spüre, dann gehört der Wagen nicht zu mir. Ich fühle das. Ein Auto ist eben nicht nur ein Ding, das mich von A nach B transportiert. Schon gar nicht mein alter Hudo. Na ja, Sie werden ihn ja noch näher kennenlernen.

Und eines steht fest: Wenn der keine Seele hat, dann hab ich auch keine.

Auf meiner Reise führe ich einen Blog und versuche, die Seiten im weltweiten Netz so gut wie möglich mit Fotos und Audioberichten zu füttern. Meine Tochter Marla hilft mir dabei, zu Hause in Deutschland. Das Wunder des Internets. Ich nutze es, finde es gut. Es ist die beste Erfindung nach dem Auto. Aber ganz verstehen tue ich es nicht. Und muss ich mit meinen achtzig Jahren auch gar nicht mehr.

Doch im Internet geschehen manchmal interessante Dinge. Ich erinnere mich an einen Kommentar, den ein Mann zu Beginn meiner Reise auf meiner Seite hinterließ: »Wen interessiert es schon, wenn eine alte Schachtel mit einem alten Auto langsam um die Welt fährt?«

Ich dachte ein wenig darüber nach. Der Mann hat mit seiner Frage den Nagel auf den Kopf getroffen: Am Ende haben die Menschen meine Internetseite weit über vier Millionen Mal aufgerufen. Weil sie teilhaben wollten an meiner Reise, weil sie mit mir mitgefahren sind. Weil sie wissen wollten, was nun schon wieder an Hudo kaputtgegangen war oder wie es in diesem und jenem Land aussieht. Um mir Tipps zu geben und mir mit guten Ratschlägen zu helfen, ein Visum zu organisieren, ein Ticket, ein Ersatzteil oder sonst etwas.

Ich kann es Ihnen nicht genau sagen. Aber vielleicht schauten die Menschen ja auch vier Millionen Mal auf meine Seite, gerade weil da eine alte Schachtel in einer alten Kiste aufbrach, um sich die Welt anzuschauen.

Ich finde, eine Frau darf das. Und ob sie das darf! Auch wenn sie dummerweise schon siebenundsiebzig Jahre alt ist, als sie in Berlin Gas gibt.

Kasachstan: Iris, Bulam und das große Herz der Welt

Über zwei Monate bin ich auf Achse, und Berlin liegt nun schon weit zurück. Halb Europa habe ich durchquert, bin am Bosporus über die Grenze in den nächsten Kontinent gefahren und danach mitten hinein in eine andere Welt. Hudo und ich dampfen jetzt gerade durch Zentralasien, immer weiter gen Osten. Ich will – von Norden kommend über Russland und die Mongolei – nach China. Den Iran, Aserbaidschan und Turkmenistan habe ich schon hinter mir. Wird es durch Russland noch klappen? Ich versuche, möglichst schnell durch diese Region zu kommen, denn ich möchte unbedingt zum Baikalsee.

Zurzeit bin ich allein unterwegs nach Almaty, von Usbekistan nach Kasachstan. Die Gegend ist nicht gerade reich an Touristen. Hudo hat Wehwehchen an allen Ecken und Enden. Ich weiß gar nicht, wo ich als Erstes schrauben soll. Und dann sind die Batterien mal wieder am Ende. Ich bin über Nacht gefahren, habe es so eben rechtzeitig zur Grenze geschafft und eine weitere Nacht im Wagen geschlafen. Hinten auf den Alukisten, gebettet auf meiner aufblasbaren Isomatte, wie immer mit dem Schniepel des großen Wagenhebers im Rücken. Am nächsten Morgen, nach zehn weiteren Kilometern, bleibt Hudo einfach stehen. Ende. Nur stotternd und zitternd kommt er noch ein paar Meter voran. Mein Verdacht: Es muss irgendwie mit der Lichtmaschine zusammenhängen.

Was tun? Nun, das wichtigste Gesetz so einer weiten und langen Fahrt um den Planeten kenne ich längst. Die Sache ist so: In Wahrheit fährst du nicht um die Welt – du reparierst und schraubst dich um die Welt. Land für Land, Ort für Ort, Kilometer um Kilometer.

Da stehe ich also auf der Straße, und alles ist wie ausgestorben. Kein Mensch, kein anderes Auto, nicht mal ein Hund schleicht des Weges. Als nach zwei Stunden die ersten Wagen an mir vorbeifahren, marschiere ich mitten auf die Straße und halte jemanden an. Am Steuer sitzt ein älterer Mann. Ich rede mit Händen und Füßen auf ihn ein und klinke mein Abschleppseil frech an seinen Haken. Klare Sprache, denke ich. Ohne die kommst du nicht weiter. Der Mann – ein wenig verdutzt und mürrisch ist er schon – schleppt mich zu einer Werkstatt und stellt mich dort ab. Es ist Sonntag, acht Uhr morgens. Und abermals stehe ich nun irgendwo in der kasachischen Walachei und warte. Warte, dass jemand kommt. Warte, dass etwas geschieht. Und das ist auch schon das zweite Gesetz, das in Kraft tritt, wenn du mit einem fünfundachtzig Jahre alten Automobil durch die Weltgeschichte fährst. Wenn du dich nicht gerade um die Welt schraubst, wartest du dich um die Welt.

Endlich taucht der Werkstattbesitzer auf, schaut sich den Wagen an und lädt die Batterien. An die Lichtmaschine traut er sich offensichtlich nicht heran, vielleicht, weil es Sonntag ist, vielleicht, weil es Hudo ist. Mit so einem betagten Auto fährt selbst hier keiner mehr durch die Gegend. Um fünf am Nachmittag, sagt der Mann, soll ich wiederkommen. Dann seien die Batterien voll. Einen weiteren Tag warten also. Einen weiteren Tag nicht weiterkommen. Unschön, aber wahr.

Und dann folgt wieder eine dieser vielen kleinen Odysseen, von denen es auf meiner Reise so viele gibt. Wie in einem Film, der läuft und läuft und einfach nicht aufhört. Das längste Roadmovie, das ich je gesehen habe. Und ich sitze mittendrin.

Ich nehme mir ein Taxi, fahre vierzig Kilometer weiter, um in einem nächsten Dorf einen Internetanschluss zu finden. Ich will skypen, will mit meiner Tochter sprechen. Das klappt dann auch, aber anschließend finde ich nicht mehr zurück. Ich spreche kein Russisch, die Kasachen kaum Englisch, kein Deutsch. Und die Straßenschilder und Ortsnamen sehen hier so aus: Шымкент. Алматы. Кызылорда. Nicht zu lesen. Zumindest nicht für die alte Heidi aus Berlin.

Kurzum: Ich weiß nicht mehr, wie ich aus diesem Nest namens Sylaska wieder zurückfinde zu meinem Auto. Aber – Gesetz Nummer drei! – es geht weiter. Irgendwie, irgendwo, irgendwann. Ich glaube, man muss nur einmal losfahren, muss es einfach machen. Dann ist man unterwegs, und es gibt kein Zurück mehr. Im Leben ist das ja nicht anders. Da kann auch keiner zurück. Es geht immer nur voran. Weiter und weiter, Stunde um Stunde, Tag um Tag. Gut so: vorwärts – nicht zurück.

Und plötzlich sitze ich im nächsten Auto, vier Kasachen nehmen mich mit. In ihrem Mercedes schaukeln wir über die Straßen, denn die vier bringen mich zu einer Russin, die Deutsch spricht. Ein einziges Wort hat genügt: Germany. Die Russin ist eine reizende Frau, sie quetscht sich zu uns ins Auto, und prompt fahren wir die vierzig Kilometer zurück. Bis ich wieder vor der Werkstatt stehe und vor meinem Hudo. Na bitte. Geht nicht gibt’s nicht. Und gibt’s nicht geht nicht. Wir liegen uns in den Armen. Manchmal bin ich in solchen Momenten den Tränen nahe. Und manchmal fließen sie auch wirklich.

Vor lauter Glück.

Es sind diese vielen kleinen großen Momente, die so eine Reise in Wahrheit ausmachen. Es sind keine teuren Hotels, keine Viersternemenüs. Es sind die Zufälle, die Umwege und die Unwägbarkeiten. Es sind die vielen kleinen Hürden, die immer wieder vor einem auftauchen. Und es sind die vielen großen Herzen, die mir immer wieder helfen, sie zu überwinden.

Ich habe, nachdem ich in Berlin gestartet war, ein paar Tausend Kilometer gebraucht, um das zu begreifen. Aber spätestens jetzt und hier ist es klar: Es geht weiter – und das Allerschönste liegt für mich darin, genau das mit Haut und Haaren zu genießen. Hier und jetzt. Auch wenn es manchmal nicht ganz so einfach ist. Aber leicht ist eben leicht. Leicht ist langweilig. Und riecht nicht nach Leben.

Dann ist es fünf am Nachmittag, und die Batterien sind noch immer nicht geladen. Es bleibt nur eins: Isomatte raus und eine weitere Nacht in Hudos Heck schlafen, mitten in der Werkstatt; nun, ich bin das ja längst gewöhnt. Aber dann taucht auf einmal wieder die Russin auf, dieser herrliche Engel, und was ist das für eine Frau! Sechzig weitere Kilometer ist sie in der Zwischenzeit gefahren, chauffiert von einem Nachbarn, begleitet von einer Freundin, nur um mich hier noch einmal zu finden, um mit mir und den anderen zu Abend zu essen – und mir zu sagen, wie es weitergeht. Für den nächsten Morgen sei ein Abschleppdienst organisiert, erklärt sie mir, der mich in die nächste größere Stadt, nach Schymkent, bringen wird, wo man mir, Hudo, den Batterien und wahrscheinlich auch der dummen Lichtmaschine besser wird helfen können.

Wir feiern zusammen. Ein Sonntagabend im hintersten Zentralasien, irgendwo zwischen der Mongolei und dem Kaspischen Meer. Die Männer und die Russin trinken Wodka, ich Cola. Der Tag ist gerettet.

Na ja, fast. Denn es kommt wieder einmal, wie es eben kommen muss. Auf einmal rauscht der bestellte Abschleppdienst draußen vor, also doch nicht am nächsten Morgen, sondern schon an diesem Abend! Das Kommando ist klar: Party zu Ende, Hudo auf den Hänger laden, und los geht’s nach Schymkent – mitten durch die Nacht. Ich sitze in meinem Hudo oben auf dem Transporter, während wir nicht wie versprochen zwei, sondern am Ende fünf Stunden durch die kasachische Nacht prügeln. Die Straße ist eine Katastrophe, es beutelt mich hier oben von rechts nach links, von links nach rechts, und ab und zu rasiert ein Scheinwerfer nur Zentimeter an uns vorbei. Was für ein Geschuckel! Bis wir um vier Uhr morgens endlich in Schymkent ankommen – und die beiden Fahrer des Abschleppwagens Hudo und mich abladen, irgendwo auf einer Straße. Es gibt ein schnelles Adieu, dann sind die beiden auch schon wieder weg. Ich blicke mich um. Und denke: Na prima. Vom Regen in die Sonne, von der Sonne in den Regen und vom Regen in die Traufe.

Doch es gilt ein weiteres Gesetz: Nicht aufgeben! Niemals den Kopf in den Sand stecken! Hoffen, durchhalten. Und immer schön den Mut bewahren.

Ich blicke ins Dunkel des Viertels, wo ich gelandet bin. Keine Menschenseele ist zu sehen. Die Straßen und Häuserblocks sind verwaist. Dafür kann ich schemenhaft die Schilder verschiedener Autowerkstätten erkennen, was ja schon mal gut ist. Von einem Zimmer oder Gasthaus allerdings keine Spur. Aber die zuverlässigste Unterkunft heißt sowieso Hotel Hudo.

Nun denken Sie aber nicht, dass meine Odyssee gleich bei Tagesanbruch schlagartig zu Ende ist. Von wegen in der Großstadt mal eben in die nächste Werkstatt fahren und den Wagen abgeben. Nein, nein, so einfach ist das nicht. So schnell sind kleine Probleme wie eine defekte Lichtmaschine und zwei faule Batterien in dieser Ecke der Erde nicht behoben. Ebenso wenig wie an vielen anderen Ecken übrigens. Wo bliebe da auch die Dramatik? Das Chaos? Ich habe keine Wahl, als brav der geheimen Zauberformel meiner Etappe durch Zentralasien zu gehorchen: je verrückter, desto besser; je verworrener, desto wahrer!

Gegen sieben Uhr am Morgen, ich liege noch halb schlafend im verriegelten Hudo, schleicht ein Mann um mein Auto. Ich öffne die Tür und rede mit ihm. Nachdem er mir erklärt hat, hier würde so bald keine der Werkstätten öffnen, schleppt er mich ab. Die Verständigung ist schwierig. Eine Mischung aus Englisch, Zeichensprache und fürchterlichem Kauderwelsch. Wieder hänge ich am Seil, und wir fahren in seine Werkstatt. Dann beginnt der Mann zu schrauben und wechselt einen Regler. Ein netter Mann, aber lassen sich Hudos Innereien wirklich so schnell wieder zum Leben erwecken? Nachdem ich mich verabschiedet habe, fahre ich los, aber ich schaffe nur ein paar Kilometer, ehe mein alter Hudson prompt erneut liegen bleibt. Es ist wirklich zum Heulen, und zwischendrin, wie jetzt, kommen mir schon einmal ernste Zweifel.

Immerhin, bis hierher bin ich schon gekommen. Von Berlin weit über fünftausend Kilometer nach Osten. Aber was habe ich noch vor mir? Ich will bis Singapur, will durch Australien fahren, durch Neuseeland, durch Amerika, durch Afrika. Eben – um die ganze Welt. Und schon hier in diesem Landstrich aus altrussischer Dörflichkeit und schrill modernem Kasachstan macht mein Hudo alle paar Kilometer schlapp.

Heidi, du spinnst! Was hast du dir da vorgenommen?

Ich reiße mich zusammen. Überlege. Versuche, logisch zu denken. Und dann komme ich auf das wahre Problem: Es ist die Kommunikation. Die Sprache. Verstehen, sich nur endlich einmal richtig verständigen können! Dann könnte ich alles erklären, der andere würde richtig verstehen, und dann würde man das Problem auch an der richtigen Stelle beheben können. Es ist doch nur eine Lichtmaschine, Mann, und auch hier fahren Tausende Autos durch die Gegend. Herrje, noch mal!

Also: Ich muss eine Schule finden. Wo eine Schule ist, ist auch ein Englischlehrer. Und wo ein Englischlehrer ist, da kann ich mich verständigen. Und dann sehe ich wirklich bald, es ist ja morgens, ein paar Schulkinder über die Straße gehen. Na bitte. Die kommen wie gerufen. Außerdem sind sie hübsch gekleidet. Blaue Hosen, blaue Röcke, weiße Blusen, weiße Hemden. Toll sehen die aus. Prompt lasse ich Hudo allein und laufe ihnen hinterher.

Ich erreiche eine Schule. Eine schöne Schule. Da ertönt dann eine Trillerpfeife, und die Kinder müssen erst mal stramm stehen, artig in Reih und Glied. Ich frage nach dem »Direktor, Manager, Boss, Chef«, suche gestikulierend nach einem Deutschlehrer oder Englischlehrer. Man gibt mir zu verstehen: Ja, sie haben eine Englischlehrerin, die kommt in einer Stunde, und ich solle mich doch solange in die Kantine setzen und warten. Und dort sitze ich nun, bekomme sogar einen Muckefuck und ein Ei gekocht.

Wie unglaublich freundlich die Leute hier doch sind. Wie offen und hilfsbereit. Sie sind das wahre Benzin meiner großen Reise. Ja, die Menschen sind der Treibstoff, der mich vorankommen lässt. Ohne sie, ohne die tausend guten Geister, die unterwegs immer wieder mit anpacken, die Umwege in Kauf nehmen, die sich Zeit nehmen, zuhören, verstehen und versuchen – ohne sie ginge gar nichts.

Ist das immer so? Ich weiß nicht. Ich würde hoffen, schon. Aber ganz sicher bin ich mir nicht. Ich sitze in der Kantine und stelle mir vor, wie irgendwo im Berliner Umland eine siebenundsiebzigjährige Kasachin in eine Dorfschule hereinspaziert kommt und nach einem Englischlehrer fragt. Eine etwas müde aussehende alte Frau, die dem Englischlehrer erklärt, sie würde Heidi heißen, ihr Auto Hudo, und sie würde mit diesem fünfundachtzig Jahre alten Fahrzeug einmal um die ganze Welt fahren und suche nun, hier und jetzt, ganz dringend einen Mechaniker, der ihre alte Kiste wieder zum Laufen bringt.

Hm. Ich weiß nicht, ob da jemand helfen würde. Ich würde mal denken: fifty-fifty – wenn die Chancen gut stehen.

Doch dann kommt die erste Englischlehrerin, die aber nicht so gut Englisch kann. Und dann kommt die zweite Englischlehrerin, die ganz hervorragend Englisch kann. Hurra! Hoch lebe Kasachstan! Hoch lebe meine Reise! Hoch lebe das Leben!

Und wieder: was für eine nette Frau. Ich frage sie, ob sie irgendwie freibekommen kann, um mit mir in eine Werkstatt zu fahren und dem Schrauber vor Ort alles mal richtig zu erklären. Nämlich dass Hudo zuckelt und ruckelt, dass die Batterien nicht laden und dass es womöglich alles an der verfluchten Lichtmaschine liegt. Ja, das wäre die Lösung. Sonst komme ich hier am Ende gar nicht mehr vom Fleck.

Und siehe da, die Englischlehrerin nimmt sich tatsächlich frei, eine wundervolle und weltgewandte Frau, mit deren Wagen wir durch die halbe Stadt Schymkent fahren, bis auf den Hof einer Werkstatt, bis vor das Tor einer alten Schrauberhalle. Wir steigen aus, schauen uns um. Nachdem die Russin erklärt hat, was los ist, fahren wir abermals los und holen endlich meinen Hudo ab, der ja noch ganz woanders in der Stadt steht. Es dauert alles ein bisschen, aber am Ende erreichen wir mit Hudo im Schlepp tatsächlich den Schrauberhof. Und nun wird prompt ein Spezialist angekündigt, der alles richten soll. Herrlich, es riecht nach Öl hier. Es riecht nach Schmierfett und Erlösung, und dann treten meine beiden Retter Iris und Bulam auf, von denen ich zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht weiß, dass sie meine Retter sein werden, denn Odyssee ist Odyssee, und darum muss ich jetzt erst noch einmal ziemlich starke Nerven beweisen.

Die Englischlehrerin ist ein Wunder. Sie dolmetscht lupenrein. Sie ist geduldig, freundlich, höflich. Erklärt, was los ist. Erklärt, wo es hakt. Aber das ist natürlich auch wieder nicht so einfach, denn es kommt, wie es immer kommt auf meiner Tour. Die Gute muss ja erst mal klarmachen, was die alte Tusnelda aus Berlin eigentlich in Schymkent macht. Dass sie um die Erde will mit einem alten Auto aus Amerika, dass sie fast schon achtzig ist und in Berlin ein Autohaus hatte und Rallyes gefahren ist und auch schon bei Monte Carlo dabei war und überhaupt.

Es dauert also immer erst ein wenig. Rund eine halbe Stunde – »akklimatisieren« nenne ich das inzwischen. So lange braucht es in der Regel, bis meine Geschichte auf dem Tisch ist. Bis die Leute sie auch wirklich glauben, bis sie meinen Hudo inspiziert haben und realisieren: Diese Frau Heidi aus Berlin, Germany, die macht das wirklich.

Iris, der Spezialist, hochgewachsen und gut aussehend, runzelt erst die Stirn, dann macht er große Augen, und jetzt lacht er und lacht und kringelt sich halb tot. Na klasse, denke ich. Mal wieder so ein Hallodri. Braucht ellenlang, bis wir zum Thema kommen: meinen kaputten Hudo!

Egal. Die Englischlehrerin hat nun alles erklärt, macht sich wieder auf den Weg zur Schule, und Iris und Bulam gehen ans Werk. Sie arbeiten im Freien, auf dem Hof. Eine richtige eigene Werkstatt haben die beiden nämlich gar nicht. Ich warte, schaue zu, krieche mit in den Motor. Die beiden wechseln ein paar Teile, wir fahren eine Proberunde – und wieder: aus die Maus. Hudo will nicht. Und das geht dann den ganzen Tag so. Schrauben, basteln, auswechseln. Motor anschmeißen, eine Runde drehen. Liegen bleiben.

Die beiden nehmen so ziemlich alles auseinander, was sie überhaupt nur auseinandernehmen können. Sie prüfen den Innenraum, schrauben an der Benzinpumpe, an den Dioden der Lichtmaschine. Mir wird schon fast übel. Ich kann gar nicht mehr hinsehen. Am Abend absolviere ich mit Iris dann eine weitere Probefahrt, und wir sind beide glücklich. Es hört sich gut an. Es läuft. Aber es läuft nicht lange. Nach fünf Kilometern macht es schon wieder: Peng! Peng! Peng! Hudo ruckt und zuckt. Dasselbe Theater, derselbe Schlamassel.

Doch Iris, offenbar mit einer unzerstörbaren kasachischen Sturheit ausgerüstet, gibt nicht klein bei. Jetzt will er es erst recht wissen.

Iris legt die flache Hand an seine Wange. Soll heißen: Heidi soll sich irgendwo ein Zimmer suchen und schlafen gehen, er schraubt inzwischen weiter und kümmert sich um Hudo. Und ich denke noch: »Die Lichtmaschine! Die Lichtmaschine!« Was sollen wir sonst auch tun? Aus Amerika eine neue bestellen und wochenlang in diesem Schymkent ausharren? Kommt nicht infrage. Also nicke ich. Glaube an Gott und Iris oder sonstwen. Und verdrücke mich in eine Jugendherberge um die Ecke. Eine Kleinigkeit essen, schlafen.

Seit Usbekistan, wo die Lichtmaschine das erste Mal Probleme machte, hat sich niemand so recht an sie herangewagt. Und na ja, Lichtmaschinen, zumal in so einem echten alten Oldtimer, können wirklich ziemlich vertrackte Dinger sein. Iris hat sie bereits zweimal auseinandergenommen und wieder eingesetzt. Ingesamt ist er, immer wieder assistiert von Bulam, schon zwei Tage und zwei Abende am Schrauben. Ich schaue regelmäßig vorbei, kann es auf meinem Zimmer nicht lange aushalten, versuche zu helfen, zu verstehen und nach Kräften mit anzupacken. Aber Lichtmaschinen sind nun mal nicht meine Stärke. Lichtmaschinen sind Elektrik.

Iris und ich waren am ersten Tag auf einem Basar gewesen, einem gigantischen Teilemarkt mitten in Schymkent. Was da alles herumlag, unglaublich – und dann fanden wir ausgerechnet ein altes Teil von Opel, das Hilfe versprach. Und weil Pech nun einmal klebrig ist und immer neues Pech anlockt, zog mir auf dem Basar doch glatt noch einer mein iPad aus der Handtasche. Ich bemerkte es nicht gleich, aber dann war es auf einmal weg. Auch das noch. Meine Verbindung zum Internet, zum Skypen mit Freunden, zum Posten von Fotos – futsch und fort.

Tja, so kann es kommen. Im Leben und erst recht auf so einer Fahrt durch alle möglichen Länder. Doch ich muss Ihnen all diese Kleinigkeiten an dieser Stelle einmal erzählen. Diese winzigen Zutaten meiner Reise, diese ständigen Wirrungen und Absurditäten, durch die sich – in der einen oder anderen Form – wohl jeder irgendwann einmal im Leben hindurchwühlen oder durchboxen muss. Um nicht liegen zu bleiben. Um nicht zu verrecken. Und um irgendwann irgendwo anzukommen.

Ich sinniere nicht gern und nicht so viel. Ich bin keine Träumerin, sondern eine Realistin. Und doch denke ich manchmal, dass diese Weltreise auch für die Reise meines Lebens steht. Die beiden ähneln sich. Ich erkenne Details, die sich entsprechen. Zufälle, die sich spiegeln. Und ja, auch Ähnlichkeiten, was das große Ganze angeht. Ich habe mich, so gut ich konnte, immer an eine Regel gehalten. Als Frau. Als Rallyefahrerin. Als Unternehmerin. Als Mutter. Als Mensch. Und jetzt eben auch als weltreisende alte Dame, die nicht mehr weiterweiß, aber weitermuss. Die Regel ist ganz einfach: »Siege, wenn du kannst. Verliere, wenn du musst. Kapituliere nie.«

Am Abend stehen wir also wieder in Iris’ Werkstatt, und das Opel-Teil hat auch keine Wunder bewirkt. Doch im Kopf von Elektriker Iris scheint derweil irgendein Licht aufzugehen. Er überlegt, marschiert dann los, steuert auf einen der großen Haufen zu, die sich auf seinem Hof türmen. Schrott, alles Schrott. Kabel, Pumpen, Starter, Stecker und dazu ein ganzer Berg alter rostiger Lichtmaschinen. Eine ganz spezielle sucht er nun. Und wühlt und wühlt.

Ich bin gerade auch wieder da. In der Jugendherberge fällt mir die Decke auf den Kopf. Noch mal bei den Jungs vorbeischauen, mich zeigen und am Ball bleiben; es ist schon wieder weit nach elf am Abend. In Wirklichkeit kann ich es schon nicht mehr ertragen und schimpfe im Stillen: Das wird doch nie was! Aber Iris gibt nicht auf. Wieder schickt er mich irgendwann weg. Ich soll schlafen, er will schrauben.

Der nächste Morgen. Um sieben Uhr in der Früh klopft jemand an meine Tür. Es ist Iris. Und er gibt mir zu verstehen: »Okay, Sachen packen und alles mitnehmen. Auto fertig, Auto okay, Auto fährt wieder.« Ich schmeiße meinen Kram in meine Tasche und renne vor die Tür. Und da steht der über beide Ohren strahlende Iris neben meinem Hudo. Ich will es nicht glauben. Und ich glaube es auch nicht. Zu viel ist in den letzten Tagen passiert oder besser: nicht passiert. Zu viel Auf und Ab. Zu viel wird schon und wird dann doch nicht.

Aber dann fahren wir los. Fahren und fahren. Horchen und lauschen. Nichts. Kein Zucken mehr, kein Stottern mehr. Hudo läuft rund, Hudo will wieder! Wie in Gottes Namen hat Iris das geschafft? Nun, tief in einem seiner Schrottstapel hatte er die Lichtmaschine eines lange verstorbenen Audis gefunden, eine Lichtmaschine, die für Hudos Zwecke wohl bestens geeignet ist. Die hat Iris in der Nacht eingebaut, verkabelt, verbunden und wieder zum Leben erweckt.

Alles läuft wieder. Schnurrt und ist in Ordnung. Und da kann ich noch nicht ahnen, dass diese alte schrottige Audi-Lichtmaschine auch die nächsten 75 000 Kilometer durchhalten würde, dass sie sogar noch heute funktioniert. Auf der gesamten weiteren Reise durfte sie niemand mehr anrühren!

Ein Wunder? Nein, kein Wunder. Nur der wunderbare Iris, der weiß, dass Autos eine Seele haben. Der nicht aufgibt und tut und macht und notfalls sogar die Nächte durchschraubt. Iris ist auf der Stelle mein neuer lieber Gott. Der Doktor. Der Papst aller Autoelektriker!

Nun bin ich nur noch auf eines gespannt: die Rechnung.

Wie soll ich das bezahlen? Iris’ Mühen, seine uneingeschränkte Hilfe und Hartnäckigkeit? Ich kann es nicht bezahlen – denn Iris will nichts. Keinen Euro verlangt er, nicht eine kasachische Tenge. Es ist nichts zu machen, gar nichts! Er lässt partout nicht mit sich reden. Aber reden konnten wir ja eh nicht miteinander. Nur einen kleinen Buddy-Bär als Talisman darf ich ihm dalassen. Iris hingegen schenkt mir obendrein ein kleines Kettchen mit Anhänger und montiert mir eine kasachische Fahne ans Auto. Er hat auch den kaputten Halter für die deutsche Flagge wieder repariert, die ich immer am linken Kotflügel fahre. Und im Auto selbst baumelt ab jetzt eine Kasachstan-Klubfahne. Ich soll das Land in guter Erinnerung behalten, will Iris mir sagen. Die Jungs aus Kasachstan seien gar nicht so schlecht. Iris sagt nur »Rachmet« und legt seine rechte Hand auf die linke Brust.

Denn er schämte sich. Er schämte sich für den einen Landsmann, der mir auf dem Basar in Schymkent mein iPad aus der Tasche geklaut hatte. Er will das wiedergutmachen, will versöhnen. Sein Land und mich, seine Leute und die alte Dame aus Berlin.

Was für eine Währung! Iris besitzt sie. Ein ganz großes warmes kasachisches Herz. Kann man etwas Schöneres auf einer Reise erleben?

Benzinverrückt: eine Kindheit am Gaspedal

Um Ihnen zu erklären, wie es zu meiner Fahrt um die Welt kam, muss ich ein wenig ausholen. Muss mein ganzes Leben zurückspulen, bis zu jenen Jahren, als ich noch ein Mädchen war. Eine junge Berliner Göre mit kurzen braunen Haaren, die ihren Vater auf dem Motorrad um die Ecke biegen sah und schon damals Bilder im Kopf hatte von Kamelen und den Dünen des Sinai, von fernen Ländern und staubigen Sandpisten; hinzu kam der Geruch von Benzin. Es waren völlig andere Zeiten. Das Leben hatte noch keine Servolenkung – und die Autos natürlich auch nicht. Doch zunächst lagen sowieso ganz andere Dinge in der Luft. Es drohten die düsteren Jahre, es drohten die Bomben.

Am 20. Juni 1937 wurde ich in Berlin geboren, an der Kreuzung Augsburger und Joachimsthaler Straße, an jener »heißen Ecke«, wo früher die leichten Mädchen standen. Damals gab es dort ein Krankenhaus, heute steht an der Stelle ein Hotel. Meine Schwester Vicki war schon geboren. Sie war der Liebling der Familie. Bei Geburtstagen und Feiern tanzte sie in der ersten Reihe, und ich war die kleine schüchterne Heidi, die ihr hinterherdackelte.

Mein Vater, Sigfrid Hetzer, war als Meldefahrer und Fahrlehrer im Ersten Weltkrieg gewesen und hatte sich in Berlin-Charlottenburg niedergelassen. Dort eröffnete er 1919 im Alter von zweiundzwanzig Jahren eine Kfz-Werkstatt. Er reparierte anfangs Motorräder aus alten Heeresbeständen, verkaufte sie an Kunden und bekam später die Generalvertretung für die beliebten Victoria-Motorräder, die er in Berlin und der Region Brandenburg vertrieb. Seit 1933 war die Marke Opel hinzugekommen, und mein Vater machte neben den Motorrädern auch in Autos.

Die Firma Hetzer befand sich seit ihrer Gründung in der Charlottenburger Bismarckstraße. Hier glänzt Opels Spitzenmodell von 1978 im Schaufenster. – © FOTO HORDAN (Hildegart Hordan)

Es gab in unserer Familie diesen einen Umstand, der sich letztlich vielleicht als großes Glück herausstellte: Ich hatte keinen Bruder. Mein Vater hatte also keinen Sohn, mit dem er basteln konnte. Der mit in seine Werkstatt kam, der sich für seine Motorräder interessierte und das tat, was Jungs häufig – erst recht zu der damaligen Zeit – nun mal so tun und mögen. Meine Schwester interessierten Motorräder nicht. Sie tickte wie ein Mädchen, was ja verständlich war. Lieber Puppen als Schraubendreher, lieber ein neues Kleid, als eine Runde auf dem Motorroller zu drehen.

Das war bei mir ganz anders. Ich lief meinem Vater schon als Kind immer hinterher, ob er gerade in der Werkstatt arbeitete oder an irgendetwas herumschraubte. Es war ganz offensichtlich, dass ich schon sehr früh ein Interesse an Technik hatte. Das Geräusch eines Motors, der Starter einer Lambretta oder ein Teil wie ein Zylinder: Mich faszinierte das. Ich wollte es anfassen, wollte sehen und begreifen, was das ist, wie es funktioniert und was man damit alles anstellen konnte. Mich mit der Nase draufgestoßen oder gar an den Haaren in eine Werkstatt gezerrt – das hat nie jemand getan. Nein, der Hang zu technischen Dingen musste irgendwie in meinen Genen stecken.

Es kam schließlich der Krieg, und auf Berlin fielen die ersten Bomben. Ich war sechs, sieben Jahre alt und erinnere mich nur vage an diese Zeiten. An die Nächte, in denen es Luftalarm gab und wir mit der halben Nachbarschaft in die Bombenkeller mussten. Als wir eines Tages wieder herauskamen, standen auch wir vor einem zerbombten Haus. Unsere Wohnung lag in Schutt und Asche. Damals zogen wir schließlich in unser Sommerhaus nach Gatow, westlich von Berlin. Gatow hat noch heute einen fast dörflichen Charakter, verglichen mit dem Rest Berlins, aber damals kam es uns so vor, als zögen wir mitten hinaus aufs Land. Es gab dort viel Natur, jede Menge Bauern, Felder, Pferde. Eine wunderschöne Welt im Gegensatz zum zerschossenen Berlin, wo es nach Staub und Ruinen roch und die Menschen wie dunkle Geister durch die Straßen liefen.

Draußen auf dem Land half man sich gegenseitig, daran kann ich mich gut erinnern. Die Bauern hatten Kartoffeln, Vati hatte irgendwelche Autoteile oder half, einen alten Trecker wieder in Gang zu bringen. So rauften sich die Menschen in Gatow zusammen. Aber dann wurde mein Vater eingezogen. Er musste in den Krieg, und keiner von uns wusste, wo er seinen Dienst anzutreten hatte. Wie in jeder Werkstatt in Berlin musste auch dort natürlich weitergearbeitet werden, während des Krieges allerdings, um diverse Heeresfahrzeuge, Krads und Motorräder zu reparieren. Und es war schon bald Not am Mann. Der Schwiegervater schrieb darum ans Ministerium, dass mein Vater in der Werkstatt fehlen würde und sie ihn dort dringend bräuchten. Dem Gesuch wurde stattgegeben, und so kehrte mein Vater nach nicht allzu langer Zeit wieder zurück und schuftete weiter in der Werkstatt. Natürlich waren wir in der Familie alle froh darüber, doch der Nationalsozialismus steckte seine Finger überall hinein. Seinen Vornamen hatte mein Vater nie gemocht, zumindest nicht die Schreibweise. Für seine Firma hatte er ihn darum geändert und schrieb sich selbst und in der Werbung immer ohne e. Sigfrid Hetzer. Das kann man noch heute auf frühen Fotos und Zeitungsanzeigen sehen. Das Gewerbeamt aber zwang ihn zur alten Schreibweise zurück. Siegfried. Und so durfte mein Vater weitermachen – zum Glück in Berlin, wo er schon vor dem Krieg ein recht bekannter Mann war.

Seine Werkstatt war stets beliebt gewesen, und man traf sich gern dort. Die Kunden kamen selbst vorbei, und nicht selten blieben sie auf einen Kaffee oder besahen sich die Fahrzeuge, die überall herumstanden. Viele Leute kannten meinen Vater, weil er öffentlich von seinen Reisen berichtete. Er hielt regelmäßig Lichtbildvorträge und erzählte von seinen Touren durch Europa und bis nach Afrika. Und das war damals eine exotische Sache: sich mit seinem Motorrad aufzumachen und in Länder zu fahren, deren Namen die meisten höchstens aus dem Geografieunterricht kannten. Mein Vater aber hatte genau das getan. Er hatte sich ins Abenteuer gestürzt und früh darüber berichtet. Das machte natürlich die Runde, darüber quatschten die Leute.

An eine Sache erinnere ich mich besonders gut: an Vatis Fotoalben! Manchmal saßen wir zusammen in der Stube, abends nach dem Essen oder vor dem Schlafengehen, und ich blätterte mit ihm durch all die Bilder. Und machte große Augen. So etwas kannte ich ja gar nicht, wie auch? Und ausgerechnet mein Vati hatte all das gesehen und diese Fotos gemacht und selbst all diese fernen Länder besucht. Mein Staunen und meine Bewunderung kannten keine Grenzen. Das war, wie wenn heutzutage ein Papa zu seinen Kindern sagen würde: »Ich zeig euch mal ein paar Fotos von meiner letzten Mondreise.«

Auf den Bildern sah ich, wie er mit dem Motorrad 1929 durch die Wüste Sinai gefahren war. Halb Europa hatte er bereist und fuhr schließlich immer weiter in den Süden. Ich lauschte gebannt seinen Erzählungen, versank als kleines Mädchen regelrecht in diesen Bilderwelten, wollte diese Fotos noch mal sehen und noch mal. Immer wieder fragte ich ihn, was er erlebt und ob er wirklich vor den Pyramiden gestanden hatte.

Die Fotoalben meines Vaters hinterließen tiefe Spuren. Sie waren meine Märchenbücher.

Damals hörte ich auch das erste Mal den Namen: Clärenore Stinnes. Mein Vater erwähnte die Dame des Öfteren in seinen Erzählungen. Eine berühmte Frau musste das gewesen sein, eine Pionierin, die 1929 von einer abenteuerlichen Reise um die Erde zurückgekehrt war. Genau in dem Jahr, in dem mein Vater zu seiner Tour aufbrach. Tatsächlich war Stinnes mit ihrem Auto und einem Begleiter im Mai 1927 in Frankfurt am Main gestartet, anschließend durch dreiundzwanzig Länder gefahren, durch Sibirien und die Wüste Gobi, durch Asien und Amerika. Stinnes galt als eine moderne und unabhängige Frau und nach ihrer wagemutigen Reise als frühe Grande Dame des Automobilsports. Aber davon hatte ich damals noch gar keine Ahnung. Ich lauschte nur den Worten meines Vaters. Träumte mich auf einem fiktiven motorisierten Sattel in ferne Welten und hörte dabei immer wieder den Namen dieser Märchenfrau. Clärenore Stinnes. Eine verrückte Prinzessin aus Tausendundeine Nacht, die mit Stiefeln und Lederbrille hinter ihrem Lenkrad saß.

Vati selbst war mit einem Victoria-Motorrad losgefahren, das einen Beiwagen besaß. Darin saß seine erste Frau, die dann aber früh an einer Lungenkrankheit starb. Die beiden hatten keine Kinder gehabt, und so blieb aus dieser Ehe nach ihrem Tod nichts zurück als eine dunkle Leere. Mein Vater war am Boden zerstört und todunglücklich. Er stürzte sich in den Alkohol, um den Schock zu betäuben. Seine Freunde sahen, dass er allein über den Verlust nicht hinwegkam, und verkuppelten ihn darum eines Tages mit der Tochter eines Kollegen, der DKW-Autos verkaufte. Die Mutter dieser zweiundzwanzig Jahre jungen Frau war früh verstorben, und nun musste die Tochter, wie man damals so schön sagte, unter die Haube. Die Dame hieß Liselott, und sie wurde meine Mutter.

Dass mein Vater eines Tages zwei Kinder, genauer gesagt, zwei Töchter haben würde, hatte er schon geahnt. Na ja, zumindest war er nicht überrascht, dass es so kam. Eine Zigeunerin im Ersten Weltkrieg hatte ihm prophezeit, dass er zwei Mädchen bekommen würde.

Ich aber brauchte keine Wahrsagerin. Mein wunderbarer Vater war mein Märchenonkel. Und immer wenn er Zeit hatte, blätterten wir gemeinsam in seinen Fotoalben. Auch er träumte sich gern davon und erlebte seine Reisen noch einmal im Kopf. Ich sehe all die Schwarz-Weiß-Fotos noch vor mir. Mein Vater hatte die schwarzen Seiten mit weißer Tinte beschriftet, das sah hübsch und edel aus. Ich konnte sehen, wie er in Spanien auf dem Montserrat stand und auf das katalanische Hinterland blickte. Wie er durch Italien gefahren war und dann weiter nach Griechenland. Damals, ich weiß das noch genau, faszinierten mich besonders die griechischen Soldaten, die er fotografiert hatte. Sie trugen weiße Plissee-Röckchen, auf dem Kopf einen Hut, der aussah wie ein dunkelroter Topf mit einer Troddel dran. Das fand ich toll, so etwas hatte ich noch nie gesehen, schon gar nicht bei Männern.

Der Krieg ging schließlich vorüber, und ich wurde zehn, elf Jahre alt und ging natürlich zur Schule. Aber von einer richtigen Schule zu sprechen wäre übertrieben. Ich lief jeden Morgen zum Bauer Ernst, der die Kinder im Dorf unterrichtete. Dann war da noch ein Holländer, der uns privat unterrichtete. Eine weitere Schule war später in der Villa Lemm untergebracht, einem großen Privathaus, in dem noch später der englische Stadtkommandant mit Familie einzog. Als eines Tages endlich wieder eine große Schule erbaut war, hatte ich einen weiten Schulweg. Ich musste jeden Morgen eine halbe Stunde zu Fuß über die Rieselfelder laufen, um zum Unterricht zu gelangen.

Wir lebten in diesen Jahren weiter in dem Sommerhaus in Hohen-Gatow, denn Berlin war noch ein Trümmerfeld. Mein Vater wollte nach der Befreiung Berlins unbedingt einmal in die Stadt, um zu sehen, was aus seiner Firma und der Werkstatt geworden war. Ob die überhaupt noch stand? Aber die Stößensee-Brücke war bombardiert worden und existierte gar nicht mehr. Was machten wir? Wir nahmen ein kleines Ruderboot und stellten eines der verbliebenen Kinderfahrräder darauf. Dann ruderten wir Kinder ihn auf die andere Seite der Havel, damit er sich mit diesem Rad zu seiner Werkstatt aufmachen konnte. Wir ruderten allein zurück.

Nach dem Krieg hatten die Russen alle Autos und Motorräder meines Vaters beschlagnahmt. Selbst die vergrabenen Ersatzteile hatten sie gefunden und mitgenommen. Alles war weg. Glücklicherweise schickten die Victoria-Werke recht bald und auf Kredit die ersten Fahrräder, die in einem Waggon aus Nürnberg kamen. Mein Vater hatte auf diese Weise schnell wieder eine begehrte Ware, die er verkaufen konnte. Der ehemalige Besitzer der Victoria-Werke, Rudolf Ottenstein, war ein sehr guter Freund meines Vaters. Vor dem Krieg hatten die beiden gemeinsam auf Motorrädern Zielfahrten gemacht. Rudolf Ottenstein war Jude, und mein Vater hatte ihm während der Nazizeit geholfen, ins Fürstentum Liechtenstein zu flüchten.

Die Kontakte nach Nürnberg bestanden weiterhin, und bald trafen auch die ersten Fahrräder mit Anbaumotoren bei uns ein, dann die ersten Motorräder. So konnte mein Vater die Firma in Berlin relativ schnell wieder aufbauen, während wir weiter in Gatow lebten. Jeden Tag fuhr Vati siebzehn Kilometer in die Stadt hinein und abends wieder zurück.

Wenn er auf seinem Motorrad nach Hause kam, lief ich sofort zu ihm, durfte mich auf den Tank setzen und die letzten Meter mit zum Haus fahren. Wie ich das liebte! Diese große Maschine, die so satt klang und mit der Vati zur Arbeit oder zu den Kunden fuhr. Ich wollte selbst Gas geben und drehte an dem Griff. Brumm, brumm, brumm! Ich griff den Lenker mit meinen kleinen Armen, fragte, wie man schaltet, was Gänge sind und wie man bremst, und ja, am liebsten wäre ich sofort selbst losgeprescht. Ich schaute genau zu, wie mein Vater die Maschine antrat, wie er sich draufsetzte und an welchem Benzinhahn er jetzt schon wieder drehte. Kaum kam er um die Ecke geknattert, heftete ich mich an seinen Fersen.

Er konnte sehr schön erzählen. Manchmal sagen mir die Leute, auch ich könne gut erzählen. Lebendig und lustig. Nun, falls dem so ist, dann habe ich das von meinem Vater, denn der war ein toller Erzähler. Und zudem war er ein sehr liebenswürdiger und herzensguter Mensch – allerdings ein schlechter Geschäftsmann. Er war einfach zu lieb. Wenn er einen Kunden fragte, wie es ihm ginge, dann war das keine Floskel zur Begrüßung, kein Anlass für einen netten kurzen Wortwechsel, um ins Gespräch zu kommen. Mein Vater wollte wirklich wissen, wie es dem anderen ging. Und nicht selten fragte er weiter, hörte sich dessen halbe Lebensgeschichte an. Statt mit den Kunden über ein neues Auto zu sprechen, saß er oft mit ihnen am Kaffeetisch beim Plaudern. Und manchmal erzählte er dann auch ausgiebig von seinen Reisen. Ein schöner Wesenszug, der aber nicht besonders schnell zum Ziel führte.

Mein Vater liebte das Reisen und die weite Welt. Als ich 1937 geboren wurde, hatte er sogar ein Schiff bestiegen und war nach Amerika gefahren zur Automobilweltausstellung in Detroit. Denn auch das war mein Vater: modern und vorausschauend. Er wollte wissen, was in Amerika passierte, welche Erfindungen und Neuerungen es gab und wie Automobile sich auf der anderen Seite des großen Teichs entwickelten. Dort war die Automobilindustrie zu Hause. Und natürlich vertrieb er Opel-Autos – die ja schon damals praktisch amerikanisch waren. Denn was heute kaum noch jemand weiß: Bereits 1929 hatte die Firma General Motors Opel gekauft.

Auch uns Kinder nahm er später gern mit auf Reisen. Mit dem Auto fuhren wir nach Italien, über den Brenner zum Gardasee. In den ersten Jahren nach dem Krieg waren das dolle Touren. Längst nicht alle Menschen besaßen ein Auto, und nicht viele kamen aus Deutschland heraus.

Vaters erstes Auto nach dem Krieg war allerdings kein Opel, sondern ein DKW-Pritschenwagen. Ein Zweisitzer, der als Kleintransporter äußerst praktisch und begehrt war, weil beim Aufbau Berlins ständig Sachen von hier nach da transportiert werden mussten. Die Berliner sagten nur: »Der Hetzer wieder in seinem umjebauten Jartenstuhl.« Na ja, ein bisschen nach Gartenstuhl sah der Wagen schon aus. Urig, knuffig. Dazu die kleine offene Ladefläche hinten. Mein Vater war ständig damit unterwegs, half hier, half dort.

Ich sah mir den DKW genauer an, wenn der bei uns in Gatow stand. Die Schaltung funktionierte wie bei einem Trabi. Links, rechts, rausziehen, links, rechts. Unten am Bodenbrett war ein Knopf angebracht: der Fußstarter. Kinderleicht das Ganze: Gang einlegen und auf den Fußschalter treten. Eines Tages fackelte ich nicht mehr lange und stibitzte den Zündschlüssel, als mein Vater es nicht sah. Dann startete ich den Motor, und es machte bupp, bupp, bupp. So hoppelte ich die ersten Meter meines Lebens selbst am Steuer. Mein Vater saß mit Tante und Onkel im Haus beim Kaffeetrinken. Und Klein Heidi machte ihre ersten Fahrversuche. Ich war gerade mal dreizehn.

Das Auto rumpelte prompt gegen das hölzerne Gartentor. Und das sah anschließend kaputt aus. Meine ersten Meter endeten in einem kleinen Malheur, und ich hatte nur einen Gedanken im Kopf: Wie bringe ich das meinem Vater bei? Ich schob es auf die Jungs, die mit ihren Fahrrädern gegen das Gartentor gefahren seien, aber mein Vati blickte mich stutzig an. Ach, wirklich? Von außen? Er wusste genau, was seine kleine Heidi angestellt hatte.

Der nächste Ausbüchser auf einem motorisierten Untersatz ließ nicht lange auf sich warten. Meine Freundin Bärbel und ich schnappten uns eines Tages ein nagelneues Victoria-Motorrad meines Vaters und fuhren damit um die Dörfer. Erst mal von Gatow nach Kladow. Das ging hervorragend, und das Motorrad war wunderschön. Zwei breite Sättel hintereinander, zwei dicke Auspuffrohre und ein großer Zylinder. Dazu die gewölbten Schutzbleche, die sich wie Helme um die Reifen legten. Ich erinnere mich noch heute an das Geräusch des Motors. Ein tiefes und ruhiges Blubbern, das fast an das Schnurren eines Lebewesens erinnerte. In Kladow hielten wir an und überlegten, wohin wir als Nächstes fahren sollten. Da kam plötzlich ein Mann in Zivil auf uns zu, stellte sich vor uns auf und sagte: »Das ist ja ein hübsches Motorrad, ganz neues Modell, was?« Ich pries es sofort in höchsten Tönen. Es würde sich hervorragend fahren, ganz leicht und sicher, und es sei gerade erst auf den Markt gekommen. Ich wollte Werbung machen für das Geschäft meines Vaters. Der handelte ja schließlich mit diesen Motorrädern.

Der Mann sagte dann: »Toll. Und darf ich jetzt mal bitte deinen Führerschein sehen?« Er war ein Polizist in Zivil. Uns stockte der Atem, aber damals war es nicht so, dass man gleich abgeführt wurde oder eine dicke Strafe kassierte. Es waren völlig andere Zeiten, so kurz nach dem Krieg. Die Menschen hatten andere Sorgen. Er notierte meinen Namen und sagte: »Dann schiebt mal schön. Ihr fahrt keinen Meter mehr, sondern rollt das Motorrad nach Hause. Verstanden?« – Wir parierten: »Verstanden«, und schoben artig davon. Allerdings nur um die nächste Ecke, bis er uns nicht mehr sehen konnte. Dann sprangen wir wieder auf die Victoria und gaben Gas.

Es blieb natürlich nicht bei dieser einen Fahrt. Ich fand immer mehr Gefallen daran, kleine Spritztouren zu machen, auch wenn ich noch lange keinen Führerschein besaß. Ich war ja gerade mal vierzehn Jahre alt. Oft ging das gut, oft bekam mein Vater nichts mit. Aber er wusste schon, dass ich mir ab und zu eines seiner Motorräder schnappte und damit herumfuhr. Hin und wieder wurde ich erwischt, und es kam auch mal vor, dass mein Vater anschließend zur Polizei auf die Wache zitiert wurde. Dort musste er dann einen Wisch unterschreiben und beteuern, dass er die Schlüssel fortan besser verstecken würde. Aber ich habe sie immer wieder gefunden. Er war darüber nicht glücklich, aber auch nie wirklich böse. Richtig bestraft hat er mich für meine Eskapaden auf seinen fahrbaren Untersätzen nie.

Woran mochte das liegen? Ich denke noch heute öfter an die Zeiten zurück und versuche, mir einen Reim darauf zu machen. Nun, vielleicht war ich wirklich der Sohn, den mein Vater nie hatte. Vielleicht war die junge Heidi der kleine Strolch, der sich für seine Benzinfilter interessierte und durch die Werkstatt schlich, der die Vorlieben des Vaters teilte und beim Geruch von Benzin genauso durchatmete wie er. Ja, vielleicht war ich für meinen Vater wie ein Bruder im Geiste. Eine Seelenverwandte, eine, die seine Liebe zu Autos und Motorrädern teilte. Eine, die ihn verstand. Und eine, die er verstand.

Einmal zeigte mich ein Nachbar an. Und wieder musste mein Vater auf die Wache, musste abermals versprechen, dass ich die Schlüssel nicht wieder in die Finger bekäme. Aber ich fand sie immer. Irgendwo lagen sie, und dann ging es wieder los. Doch nein, an eine echte Strafe kann ich mich wirklich nicht erinnern.