Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Delius Klasing

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

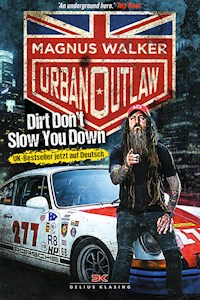

Magnus Walker – die Biografie über die Porsche-Ikone Zottelbart und wilde Dreads bis zum Knie – damit entspricht Magnus Walker nicht gerade dem Bild des typischen Porsche-Fahrers. Doch wer Benzin im Blut und eine Leidenschaft für alte Sportwagen hat, kommt an dem selbsternannten Urban Outlaw nicht vorbei. Der exzentrische Selfmade Man gilt als der beste Porsche-Schrauber der Welt und seine 911er-Sammlung ist so einzigartig wie er selbst. Denn seine Schätze dürfen nicht nur auf edlem Parkettboden stehen, sie werden auch regelmäßig ausgeführt, und das nicht gerade in Sonntagsfahrermanier. Porsche-Papst und Rockstar des Motorsports Mit "Dirt Don't Slow You Down" erscheint nun Walkers Biografie. Darin kommen nicht nur seine geliebten 911er, die mit Dellen, Matsch und abgegriffenen Lenkrädern Storys von heißen Rennen und derben Crashs erzählen, zur Geltung. Mit Offenheit und Humor gewährt das Original mit Street Credibility auch Einblick in sein Leben: • Wie Walker in frühester Kindheit zum Porsche-Fan wurde, die Schule schmiss und auswanderte, um den American Dream zu leben. • Wie er sich mit dem Verkauf von Second-Hand-Klamotten über Wasser hielt und heute ein Modelabel führt, bei dem sogar Madonna einkauft. • Wie der passionierte Tuner sein Hobby erst zur Leidenschaft und dann zum Geschäft machte. Mit über 250 Farb- und Schwarz-Weiß-Fotos aus Walkers privatem Archiv erhalten Sie exklusive Einblicke in die Sportwagenszene und in die Geschichte des Selfmade Man aus Großbritannien. Get out and drive! Der UK-Bestseller jetzt auf Deutsch!

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 370

Veröffentlichungsjahr: 2018

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

URBAN OUTLAW

DIRT DON’T SLOW YOU DOWN

MAGNUS WALKER

mit Martin Roach

Aus dem Englischen vonAde Team Übersetzungen/Vincenzo Ferrara

DELIUS KLASING VERLAG

Dieses Buch istKaren Ann Caid Walkerin liebender Erinnerunggewidmet.

Copyright © Magnus Walker, 2017Magnus Walker has asserted his right under the Copyright, Designs and Patents Act1988 to be identified as the author of this work.First published as »Urban Outlaw« by Transworld PublishersDie englische Originalausgabe mit dem Titel»Urban Outlaw – Dirt Don’t Slow You Down«erschien 2017 bei Bantam Press.

2. Auflage 2018Die Rechte für die deutsche Ausgabe liegen beimVerlag Delius Klasing & Co. KG, Bielefeld

Folgende Ausgaben dieses Werkes sind verfügbar:ISBN 978-3-667-11248-4 (Print)ISBN 978-3-667-11381-8 (epub)

Aus dem Englischen von Ade Team Übersetzungen/Vincenzo FerraraLektorat: Katja Ernst, Hanno VienkenFotos: Magnus Walker, sofern nicht anders gekennzeichnetSchutzumschlaggestaltung: Rhys Willson und Gabriele EngelSatz: Axel GerberDatenkonvertierung E-Book: HGV Hanseatische Gesellschaft für Verlagsservice, München

Alle Rechte vorbehalten! Ohne ausdrückliche Erlaubnis des Verlages darfdas Werk, auch Teile daraus, nicht vervielfältigt oder an Dritte weitergegeben werden.

www.delius-klasing.de

INHALT

Vorwort

1 Die Geschichte beginnt

2 School’s Out

3 Welcome to the Jungle

4 Träume, Jeans und ein Hutvoll Chancen

5 Mein erster Porsche und ein kleiner Pfirsich aus Georgia

6 Serious wird seriös

7 Ein ungeschliffener Diamant

8 Stahlräder

9 277

10 Urban Outlaw

11 Wie schlimm kann’s schon werden?

12 Ein außer Kontrolle geratenes Hobby

13 Karen

14 Eine Stahlstadt und die Stadt der Engel

15 Hör auf dein Bauchgefühl

Danksagung

VORWORT

Ich mag es, in ein Auto zu steigen und loszufahren. Das ist meine Meditation, meine Übung. Ich habe mal gesagt, dass das meine Droge, meine Religion sei – denn nichts kann das Gefühl toppen, hinterm Lenkrad zu sitzen. Einige meiner unvergesslichsten Abenteuer – von denen ich euch in diesem Buch erzählen werde – begannen auf den sandigen Straßen von Downtown L.A. oder auch in meiner dort gelegenen Lagerhalle, von wo aus ich mit einem meiner Porsche zu Spritztouren aufbreche.

Jede Reise beginnt damit, dass ich durch ein großes rostiges Tor auf das Gelände gehe, dann hinein in die Lagerhalle und durch ein zweites großes, schwarzes Tor in meine Garage. Im Inneren dieser einstigen Maschinenhalle stehen meine Porsche. Einige davon sind superselten, andere wiederum weniger, aber all diese Fahrzeuge sind etwas Besonderes für mich. Einige Leute nennen diese Werkstatt ein kleines Stückchen vom Himmel. Sie ist einer meiner Lieblingsplätze auf der Welt.

Jeder dieser Wagen steht für eine sehr unterschiedliche Erfahrung, so wie auch ich in meinem Leben das Glück hatte, viele tolle und verschiedenartige Abenteuer zu erleben. Jede Reise beginnt mit der Entscheidung über mein Ziel und wie ich dorthin gelangen möchte. Wenn ich mich 50 Jahre in die Vergangenheit zurückversetzen und spüren will, wie man auf einem entspannten Sonntagsausflug in den Sechzigern so unterwegs war, wähle ich vielleicht den 66er in Irischgrün. Wenn ich eher einen Adrenalinkick brauche, eine »inspirierte« Vollgasfahrt, nehme ich vielleicht mein bekanntestes Auto, Nummer 277, oder vielleicht den 78er SC. Ich weiß oft nicht, wofür ich mich entscheiden werde, bis ich in die Garage komme, genauso wie ich nicht immer wusste, wohin mich mein Leben in all diesen Jahren als Nächstes führen würde. So sehr sind mir die Wagen auch nicht ans Herz gewachsen; sie sind eben da, um gefahren zu werden. Nicht alle besitzen die Perfektion für einen Schönheitswettbewerb. Sie haben ein Leben gelebt. Sie haben raue Kanten. So wie ich. Ich glänze nicht, sagen wir es mal so.

Heute nehme ich Nummer 277, also steig ein.

Einen dieser frühen 911er zu fahren, erfasst alle Sinne. Die sinnliche Entdeckungsreise hat bereits begonnen, wenn ich zu dem Wagen hinübergehe. Die Autos mögen vielleicht 40, manchmal auch 50 Jahre alt sein, doch können sie deinen Puls sofort in die Höhe schießen lassen. Jeder Wagen ist optisch stimulierend und auf seine eigene Art sehr aufregend. Allein das Draufzugehen zieht dich schon in ihren Bann. Nummer 277 hat das Rot, Weiß und Blau sehr vieler meiner Kindheitseinflüsse und sieht damit auch sehr amerikanisch aus. Wenn du näherkommst, siehst du die abgeplatzte Farbe und die Kratzer, die von einem harten Leben voller Rennen und Vergnügen zeugen.

Du gehst rüber zur Fahrertür, fühlst den Türgriff – die Autos sind nie abgeschlossen, also weißt du, dass du nicht mit irgendwelchen Schlüsseln rumfummeln musst, die sind immer schon im startklaren Wagen. Ich möchte nämlich nicht, dass irgendwas mein Abenteuer verzögert. Klar sind die Autos aufregend, wenn man sie da so stehen sieht, doch beginnt das echte Abenteuer in dem Moment, wo du einsteigst. Lass dich in den Sitz gleiten, zieh die Tür zu, hör den beruhigenden Porsche-Klang, wenn das Schloss einrastet. Du atmest, bist entspannt. Hoffentlich springt der Wagen an, denn manchmal stand er ein paar Wochen lang, aber selbst das erzeugt ein Gefühl von Vorfreude, Aufregung. Beim ersten Drehen des Schlüssels und zwei- oder dreimal Pumpen mit dem Gaspedal weißt du, ob das Abenteuer des Tages klappen wird – Kupplung rein, Getriebe auf Neutralstellung, Gaspedal treten, die Benzinpumpe saugen lassen und warten, dass der Wagen angeht. Dann hörst du ein Summen und riechst das Öl, das eben aus dem Auspuff gespuckt wurde, da es nach unten abgesackt ist, während der Wagen auf dich gewartet hat. Im Rückspiegel steigt Rauch auf, als der Motor zum Leben erwacht, jetzt kannst du den Wagen riechen, hören und seine Kraft spüren.

Lass das Auto eine Minute lang im Leerlauf laufen, fahr es raus und schließe das Garagentor, öffne das vordere Tor hin zur Straße, leg den ersten Gang ein, lass die Kupplung langsam kommen und roll raus, Richtung Willow, bieg an der Kreuzung rechts ab, fahr eine Meile Richtung Freeway, schalte dabei alle Gänge durch.

Jetzt kommt der Wagen auf Betriebstemperatur, also gebe ich auf der Auffahrt etwas Gas, schalte in den Zweiten, dann in den Dritten, fädele mich in den Verkehr ein und wechsle so schnell es geht auf die linke Spur – die Überholspur.

Das Abenteuer hat begonnen.

Oft ist mein Ziel entweder der Angeles Crest Highway oder die Santa Monica Mountains. Da draußen befinden wir uns fast 2.500 Meter über dem Meeresspiegel – auch wenn es nur etwas weniger als 100 Kilometer von meiner Lagerhalle in Downtown L.A. entfernt ist, wo ich diese Worte niederschreibe. Eine der tollsten Eigenschaften Südkaliforniens ist die Zugänglichkeit und Vielfalt spektakulärer Weltklassestraßen, die man innerhalb von 30 Minuten von meiner 1902 aus Backsteinen erbauten, zweistöckigen und in einer von Downtowns vielen Seitenstraßen befindlichen Lagerhalle aus erreicht. Nach gerade einmal 13 Kilometern kannst du schon das Gebirge hoch vor dir sehen. Es ist ein geschwungener Freeway, der ziemlich schnell an Höhe gewinnt. So steigt auch die Aufregung, du fühlst, wie deine Sinne noch weiter geschärft werden. Dein Körper beginnt, mit dem Wagen eins zu werden. Hier, glaube ich, verschmelzen Mensch und Maschine mit der offenen Straße. Du kommst auf Geschwindigkeit und in den Rhythmus, du und das Auto, ihr seid untrennbar. An diesem Punkt spielt alles andere keine Rolle. Man hat keinen Handyempfang, meine Autos haben auch keine Radios. Es ist ein kleines, perfektes Stückchen vom Paradies. Letztendlich dreht sich dort oben alles um Freiheit.

Man muss in diesem Zusammenhang erwähnen: 190 km/h in einem 40 Jahre alten 911er fühlen sich ziemlich schnell an. Hingegen fühlen sich 240 km/h in einem modernen 911er vielleicht gerade mal wie 130 an. In neueren Autos kann es leicht passieren, dass der Fahrer sich vom Erlebnis isoliert fühlt. Man riecht sie nicht richtig, man hört sie nicht einmal richtig. 277 ist laut, alles bewegt sich darin, die Geräuschdämmung ist nicht besonders gut. Bei einem Wagen wie 277 riechst du das Benzin, das Öl, du riechst einfach alles. Du kannst den Motor fast schmecken, du hörst den Wind, du weißt, die Dichtungen sind nicht so gut, deshalb hörst du ein »Schhhh«, du hörst das Straßengeräusch, weil es kaum eine Schalldämmung gibt. Es ist das Mechanische, das Knarzende, das Ansprechen des Gaspedals, es sind die quietschenden Bremsen, der Geruch von Gummi, das Öl, der Geruch von Bremsbelägen, wenn sie heiß werden, all diese Dinge eben … für mich ist es ein emotionales Hochgefühl. Wie ich schon sagte, eines dieser Fahrzeuge zu fahren, beansprucht alle deine Sinne.

Jetzt gibt es nur das Auto und mich, ich arbeite am Gaspedal, versuche, die Drehzahlen zu erwischen. Schließlich bist du damit beschäftigt, den sanftesten Übergang zwischen Kupplung, Gaspedal und Bremse zusammen mit der Lenkbewegung hinzukriegen, und das auch noch nahtlos. Jedes Mal, wenn ich da rausgehe, stelle ich mir kleine Herausforderungen: schneller aufs Gas gehen, später bremsen, einen perfekten, sägezahnförmigen Gangwechsel durchführen und die Balance noch besser hinbekommen. Schnell und geschmeidig, wie ich zu sagen pflege.

Zwei alte Porsche fahren sich nie gleich; eigentlich sind auch zwei Fahrten nie genau gleich, selbst nicht im selben Wagen. Du musst in der Lage sein, dich an veränderliche Bedingungen anzupassen, es gibt nämlich keine Konstanten. Ich kenne diese Strecken ziemlich gut, aber der Belag ändert sich ständig. Du weißt nicht, was dir auf der Straße begegnen wird – es gibt immer jemanden, den du überholen willst, oder vielleicht jagt dich irgendein Motorrad. Du könntest hinter einer Kurve plötzlich einem Radfahrer oder einem langsam fahrenden Touristen oder sogar einem Kojoten ausweichen müssen. Fuck, ich bin sogar mal einem Bären auf der Straße begegnet. Du denkst ständig voraus, Entscheidungen werden zu deinem zweiten Ich. Du erahnst Überraschungen hinter der nächsten Kurve und lernst, auf diese vorbereitet zu sein. Du passt dich an. Das ist alles Teil des Abenteuers.

Man muss nicht unbedingt schnell fahren, um diese Sinnesüberflutung zu erleben. Doch egal wie schnell man fährt, man muss immer konzentriert sein. In diesen Fahrzeugen herrscht ziemlich viel Bewegung. Der Motor des 911ers befindet sich im Heck, auf den Vorderrädern lastet kein Gewicht, daher ist die Front des Wagens die ganze Zeit in Bewegung. Du muss damit arbeiten und den Groove der Straße finden; ein Lenkrad, das so viele Jahre lang durch so viele Hände gegangen ist, lässt dich jede Unvollkommenheit im Straßenbelag in den Fingerspitzen spüren. Doch muss der Griff leicht sein – greift man zu fest, verliert man das Gefühl, die Kontrolle. Das Lenkrad ist ständig in Bewegung, die beiden Vorderreifen kämpfen die ganze Zeit um Grip, sie rutschen in Fahrbahnrisse oder hüpfen über Bodenwellen. Das Auto lebt. Es ist etwas Körperliches; man muss voll konzentriert sein – eine »inspirierte« Fahrt ist immer ein akuter Adrenalinschub. Was ich an diesen frühen Autos liebe, ist die Tatsache, dass sie alle Handschalter sind, daher werden sie im Grunde von deinem Gehirn, deinen beiden Händen und deinen beiden Füßen die Straße entlanggesteuert. Einige Leute gehen gern ins Fitnessstudio und trainieren. Ich entscheide mich fürs Fahren. Es gibt keine Servolenkung; deine Arme, Handgelenke, Seiten, das alles wird gut trainiert. Deine Muskeln brauchen Ausdauer, aber du musst auch schnell reagieren, brauchst schnelle Reflexe. Scharfe Augen ebenfalls.

Die meisten meiner Fahrten mache ich allein, ich stehe nicht so auf diese großen Gruppenfahrten. Ich mag es, Dinge in meiner eigenen Geschwindigkeit zu tun und dabei allein zu sein. Ich bin ein bisschen wie ein einsamer Wolf. Vielleicht ist das der Versuch, mein eigenes Schicksal in einem gewissen Maß zu lenken, wie ich es all die Jahre über versucht habe. Möglicherweise lässt sich dieser Instinkt auf meine Zeit als junger Crossläufer zurückführen, als ich versuchte, mich von den Herausforderungen in der Schule und zu Hause zu befreien, und zwar durch die Einsamkeit eines Langstreckenathleten. Es gibt kaum einen Unterschied zwischen einer Fahrt in den südkalifornischen Hügeln und den Crossläufen, die ich vor Jahren als Jugendlicher in Sheffield unternommen habe. Damals verspürte ich Befreiung, fühlte mich motiviert und konnte mich ausdrücken. Der einzige Unterschied, jetzt nach 35 Jahren, ist der, dass ich aufgehört habe zu laufen und mich stattdessen hinter ein Lenkrad gesetzt habe.

Für mich hört der Rausch während der Fahrt in klassischen Porsche nie auf. Es geht um den Nervenkitzel bei der Jagd, den Geruch und das »Hosenboden«-Gefühl, die Aufregung, das Adrenalin, den Puls, den Schweiß und die Energie. Es ist eine Befreiung, es ist aufregend, es ist ein Abenteuer, es ist erfüllend, herausfordernd und unvergesslich. Du denkst an nichts anderes. Alles andere spielt keine Rolle, wenn du dort oben bist.

Das Leben ist eine Reise auf offener Straße, du weißt nicht, was hinter der nächsten Kurve auf dich wartet. Klar musste ich in meinem Leben, in den letzten 30 Jahren oder so, auf das Unbekannte reagieren. Ich war immer auf der Suche danach, was als Nächstes kommen würde, habe nicht zu viel nachgedacht, nicht zu viel analysiert. Ich habe den Moment gelebt, instinktiv gehandelt und meinem Bauchgefühl vertraut. Was immer du dir in deinem Leben als Ziel setzt, wie auch immer du diese Reise gestalten willst und unabhängig von den Abenteuern, die du auf deinem Weg erleben wirst, vertraue immer deinem Instinkt.

Und jetzt lass uns Vollgas geben, rausgehen und fahren.

Magnus Walker, Downtown L.A., im Februar 2017

1. KAPITELDIE GESCHICHTE BEGINNT

Ehrlich gesagt, gab es in den Siebzigern in Sheffield nicht viele Porsche. Meine Heimatstadt war eine Arbeiterstadt, die damals unter Arbeitskämpfen und Erwerbslosigkeit litt. Zudem wohnten dort hauptsächlich einfache Leute, die darum kämpften, irgendwie durchzukommen. Der Sheffielder Durchschnittsbürger hatte oft nicht einmal das Geld, um sich eine Woche lang über Wasser zu halten, geschweige denn, sich den Traum von einem exotischen Wagen mit seinem Ersparten zu erfüllen. Daher gab es wirklich kaum Porsche in Sheffield. In England gab es nicht einmal ein paar Hundert davon. Damals benötigte man das Durchschnittseinkommen von drei Jahren, um einen 911er zu erwerben. Bis auf eine winzige Minderheit konnten alle anderen sich das abschminken.

Die Seltenheit machte den Reiz nur noch größer. Dazu kommt, dass der Turbo auf den Markt kam, als die Ölkrise gerade zuschlug und die Benzinpreise explodierten, was ihn zu einer sehr seltenen und exotischen Bestie machte. Porsche waren Hirngespinste. Egal wo man in den Siebzigern als Junge aufwuchs, mit Sicherheit hing eins von drei Postern an der Schlafzimmerwand: ein Porsche Turbo, der Lamborghini Countach oder der Ferrari 512 Berlinetta Boxer. Das waren die Supercars des Jahrzehnts, die drei Top-Wagen. Ich hatte das Poster des 911-930 Turbo, auf dem das Fahrzeug in seine Bestandteile zerlegt war. Außerdem hatte ich noch ein Spielzeugmodell davon aus Metall. Wir alle spielten ein Kartenspiel, das sich Top Trumps nannte und bei dem es zwischen all diesen Supercars immer zum Stechen kam – es ging um die höchste Leistung, die schnellste Beschleunigung, all das eben. Im Kartenstapel gab es auch ausgefallene Schöpfungen wie den Vector oder den Lancia Stratos, allesamt irgendwie durchgeknallte Autos, doch war der Porsche 911 Turbo der Beste von allen. Mit diesem Auto galt der Sieg als sicher. Du hast die Karte einfach auf den Tisch gelegt, das Ding war unschlagbar. Für mich bleibt der 911 Turbo der Kult-Porsche. Auch damals schon galt er als der »Daddy«.

Entscheidend für diese Geschichte war ein Tag im Jahr 1977, an dem der 911 Turbo einen entscheidenden Abschnitt in meinem jungen Leben einläuten sollte. Ein Moment, in dem dieses Fahrzeug mehr war als nur ein Poster, das mit Tesafilm an meine Schlafzimmerwand geklebt war oder mir den Sieg bei Top Trumps sicherte.

Es ist schon seltsam, wie sich bestimmte Erinnerungen in deinen Kopf brennen, oder besser: manche Teile bestimmter Geschichten. In verschiedenen Interviews, die ich in den vergangenen Jahren gegeben habe, sprach ich viel über den »Porsche-Dominoeffekt«, als ich anfing, diese Fahrzeuge zu kaufen, um sie danach umzubauen. Doch wenn ich zurückblicke, fing alles im Jahr 1977 an. Ich war zehn Jahre alt, als ich mit meinem Dad die Earls Court Motor Show in London besuchte. Es war das erste Mal, dass ich überhaupt zu so einem Event ging. Ich bin sogar ziemlich sicher, dass ich zu diesem Zeitpunkt überhaupt zum ersten Mal in London war. Als Familie reisten wir nicht viel herum, daher war dieser Trip zu den hellen Lichtern der Stadt fast wie eine Entdeckungsreise für mich. Es war das Jahr des Punkrocks und des silbernen Thronjubiläums der Queen, was London zu einem sehr pulsierenden und unglaublich geschäftigen Ort machte.

Ich erinnere mich, wie wir Sheffield verließen und einen Reisebus nach London nahmen, dann fuhren wir vermutlich mit dem Bus oder der Bahn durch die Hauptstadt nach Earls Court. An die Details erinnere ich mich nicht. Ich erinnere mich auch nicht genau an die Halle selbst. Später habe ich die Motor Show in jenem Jahr gegoogelt. Die Fotos sind voll mit den knalligen Farben der 70er-Jahre: den blauen Teppichen, den roten Vorhängen – nicht gerade der Glanz und Glamour der heutigen Motor Shows; damals war dieser Industriezweig viel kleiner. Ich hatte mal ein mit Eselsohren übersätes Magazin, das über diese Veranstaltung berichtete und den Ferrari 308 GTB enthielt, der seinerzeit 1.500 Pfund günstiger war als der Porsche Turbo für 12.750 Pfund.

Wir haben den ganzen Tag dort verbracht, Prospekte mitgenommen, Autos angeschaut, sind einfach herumgelaufen. Wie gesagt, ich erinnere mich nicht an viele Details. Doch woran ich mich sehr genau erinnern kann, ist der weiße Martini-Turbo am Porsche-Stand mit seiner klassischen Tracht in Rot, Weiß und Blau, den Streifen, den breit ausgestellten Radkästen und natürlich der Walflosse. An den Stand selbst kann ich mich nur vage erinnern. Inzwischen habe ich herausgefunden, dass dort auch ein 924er und ein SC ausgestellt waren. Somit war der Stand eher klein, doch für meine zehn Jahre alten Augen stach dieser Turbo mehr hervor als alles andere – mehr noch als die Lamborghinis und Ferraris, mehr als alles andere.

Ich erinnere mich, wie mein Dad versuchte, mir das Sperrdifferenzial zu erklären, doch ich habe nie so richtig kapiert, wie das funktionieren sollte. Ja, ich hatte zwar dieses Poster mit der Explosionszeichnung, doch wusste ich nicht besonders viel über die Details dieses Wagens. Es war nicht so, dass ich technisches Wissen über die genaue Funktionsweise eines Turboladers gehabt hätte. Ich gehörte nicht zu den Kindern, die irgendwas auseinandernehmen und vielleicht aus Spaß einen Rasenmäher zerlegen, um ihn dann später wieder zusammenbauen. Ich mochte nun mal das Aussehen des Turbo, ganz einfach. Die rot-weiß-blaue Lackierung hatte etwas, der Spoiler befand sich für einen Zehnjährigen etwa auf Augenhöhe, und ich bemerkte die kleine Aufschrift »Turbo«. In diesem Alter weiß man nicht, wieso man einen Wagen mag, es ist eher eine instinktive Reaktion. Ich sah den Wagen und reagierte. Natürlich ist einem als Kind nicht bewusst, was solche Ereignisse bedeuten.

Dieser Moment sollte mein Leben verändern.

Ich verließ die Motor Show mit einem Prospekt von Porsche, einem kleinen, gefalteten Marketingpamphlet, das vielleicht sechs Seiten umfasste. Wir fuhren zurück nach Sheffield, und ein paar Wochen nach der Show entschloss ich mich, einen Brief an Porsche in Stuttgart zu schreiben, in dem ich ihnen mitteilte, dass ich Autos für sie designen würde, wenn ich älter wäre. Erstaunlicherweise erhielt ich eine Antwort – das ist wirklich wahr –, die sinngemäß lautete: »Ruf uns an, wenn Du älter bist …« Leider habe ich diesen Brief nicht mehr. Dinge gehen eben verloren.

Aber die Leidenschaft für Porsche war immer da. Ich ahnte nicht, dass die Fahrzeuge, mit denen man mich heute am ehesten in Verbindung bringt, nur einen kleinen Teil eines komplexen und packenden Abenteuers darstellen sollten, das auf mich wartete. Ein Leben, das die Stahlstadt Sheffield, den Großstadtdschungel von Los Angeles, den Rock ’n’ Roll der Achtziger, die intensive Modewelt, das chaotische Gesicht Hollywoods, einige zugegebenermaßen »inspirierte« Fahrten und bisher eine Million verrückter Momente umfasst.

Kurz und gut, den Kindheitstraum, einmal einen Porsche zu besitzen, habe ich niemals aufgegeben, egal wie abwegig er damals schien.

Ich hatte einfach keine Ahnung, auf welche Reise ich mich dadurch begeben würde …

Ich will es einfach halten und mit dem Anfang des Anfangs des Anfangs beginnen. Meine Kindheit erschien mir ganz normal; sie unterschied sich nicht besonders von der Kindheit anderer Leute. Ehrlich gesagt, war nicht viel Geld da. Als Kind gab es Dinge, die jeder zu besitzen schien, nur ich nicht – Dinge wie ein Fahrrad oder ein Skateboard. Doch ihr müsst jetzt kein Mitleid mit mir haben; es ist nicht so, dass ich zurückblicke und denke, ich wäre benachteiligt gewesen oder so was. Es war eine ziemlich normale Kindheit im Sheffield der 70er-Jahre.

Mein Dad wurde 1940 geboren, meine Mum 1944. Sie waren also Teil jener Beatnik-Generation von Eltern, die in den Fünfzigern und Sechzigern aufwuchs. Ich erinnere mich daran, dass sie mir Geschichten über ihre Konzertbesuche bei den Beatles und den Kinks erzählten, doch reichte ihr Musikgeschmack noch viel weiter zurück, denn ihre schulische Laufbahn endete Mitte bis Ende der 50er-Jahre, als das Konzept des modernen »Teenagers« gerade aufkam. Sie mochten Lonnie Donegan und Buddy Holly, Bill Haley and His Comets, ziemlich frühen Rock ’n’ Roll. Wie Millionen andere Kinder dieser Zeit fühlte auch mein Dad sich inspiriert, Mitglied einer Skiffleband zu werden.

Meine Mum, Linda Bennett, war 16, als sie anfing, sich mit meinem Dad zu treffen. Mein Dad hieß Miguel Walker – es kursieren ungewöhnliche Namen in unserer Familie. Die Leute nannten ihn Mig Walker. Ich schätze, dass Dads Familie etwas exzentrisch war. Sein Vater war Mechaniker bei der Air Force, und diese Fertigkeit hatte Dad geerbt. Er verstand etwas von Maschinen und war wirklich ziemlich gut darin, an Autos herumzuschrauben (natürlich sollte ich mich Jahre später selbst darin wiederfinden). Nach dem Krieg verkaufte Grandpa Walker Autos und später Antiquitäten. Er lebte am anderen Ende der Stadt und war ein richtiger Oldschool-Brigadegeneral-Typ mit unerschütterlicher Haltung. Ehrlich gesagt, habe ich ihn als Junge nicht besonders gemocht – er war nicht sehr freundlich, und für Spaß hatte er auch nicht viel übrig. Allerdings erinnere ich mich daran, dass Grandpa Walker eine Zeit lang Handelsvertreter für den russischen Autohersteller Moskwitsch war. Daher nahm er an Automobilausstellungen und Handelsmessen teil, auf die meine Grandma ihn begleitete und wo sie Prospekte austeilte. Wiederum Jahrzehnte später sollte das etwas sein, was auch ich mit meiner schönen Frau Karen tat. Es ist schon seltsam, dass mir beim Niederschreiben dieser Worte Jahre später so viele Momente in den Sinn kommen, die mich vielleicht auf die eine oder andere Art und Weise beeinflusst haben, was mir jedoch vorher nicht bewusst war.

Auch auf Mums Seite gab es echte Charaktertypen – die Edwards und die Bennetts, die Marktleute waren. Mein Grandad Joe und seine Frau Bib machten in Töpferwaren, und während der Fünfziger und Sechziger hatten sie Stände auf dem Sheaf Market in Sheffield. Sie waren so erfolgreich im Verkauf dieser Töpferwaren, dass sie sogar Handelsmessen in Europa besuchten.

Sie haben auch immer nach neuen Möglichkeiten gesucht. Einmal haben sie »Wunderreiniger« ins Warensortiment aufgenommen, genauso wie Malerzubehör wie zum Beispiel Farbroller. Zur damaligen Zeit gab es in Großbritannien eine ganze Arbeitergeneration, die sich mit dem Verkauf solcher Produkte ihren Lebensunterhalt verdiente. Rückblickend gesehen, waren sie in vielerlei Hinsicht die Vorläufer der Home-Shopping-Kanäle im Fernsehen. Diese echten Oldschool-Typen hinter den Ständen und Tischen auf den Handelsmessen und Märkten, ihr kennt das: »Kommen Sie, nur keine Scheu, kaufen Sie ein Produkt, dafür erhalten Sie zwei!« – ein sehr altmodischer Verkaufsansatz, von Angesicht zu Angesicht. Das ist auch harte Arbeit.

Sie wohnten buchstäblich 350 Meter von uns entfernt, daher sahen wir sie häufig. Grandma Bib kam immer zum Tee. Manchmal war ich auch mit ihnen unterwegs, um etwas zu verkaufen. Ich erinnere mich, wie ich einmal mit Grandad Joe über die Pennines nach Manchester gefahren bin, weil er seinen »Tex Clean«-Wunderreiniger verkaufen musste. Auf den Messen gab er diese genialen Vorführungen, bei denen er typisch englische Landedelmann-Klamotten trug: Zylinderhut und einen dreiteiligen Anzug mit Weste. Ich habe es geliebt, ihm zuzusehen. Er brachte einen kleinen Fleck auf einem Hemdkragen an und begann: »Sehen Sie sich einmal diesen Fleck hier an, Ladys und Gentlemen. Wissen die Ladys, was das ist? Das ist Jod …« Danach nahm er das Tex-Clean-Pulver heraus, mischte es mit Wasser und gab einen kleinen Klecks davon auf den Fleck, und – wie sollte es anders sein – dieser verschwand wie durch ein Wunder! Noch bis fünf Jahre vor seinem Tod war mein Grandad in Bakewell im Peak District unterwegs, um Geschäfte zu machen. An den Wochenenden baute er einen kleinen Stand auf und verkaufte Karamellbonbons im Glas für ein paar Pfund.

Keiner von ihnen hat jemals ein Ladengeschäft besessen, nur Marktstände. Ich glaube, größtenteils gehört das einer längst vergangenen Ära an. Natürlich sieht man noch immer Vorführungen, doch vielleicht bin ich sentimental, wenn ich sage, dass diese Oldschool-Typen einfach unglaublich waren. Das waren echte Persönlichkeiten, diese Marktleute, sie haben nie etwas anderes gemacht. Wie man sieht, lag meiner Familie das Verkaufen im Blut. Ich glaube auch, dass dies der Grundstein für meine eigene Karriere als Verkäufer war, doch dazu später mehr.

Der erste Wohnort, an den ich mich erinnere, war ein ziemlich großes Haus in der Wigfull Road, ein sehr schönes Eigenheim im viktorianischen Stil, das meine Eltern für 3.150 Pfund gekauft hatten. Das Haus lag unweit der Sheffield University, daher vermieteten meine Eltern Zimmer an Studenten. Ich erinnere mich vage daran, dass einer der Studenten ein Inder war, der Zahnarzt werden wollte, Sheffield ist nämlich eine ziemlich wichtige Universitätsstadt für Medizin. Auf diesem Weg lernte ich indisches Essen zu schätzen. Mein Dad kochte gern, und dieser Typ zeigte ihm, wie man richtiges Curry zubereitet.

Meine Mum und mein Dad waren relativ typische Angehörige der Arbeiterklasse. Dad war Verkäufer und durchlief verschiedene Jobs, blieb aber nie sehr lange an ein und demselben Ort. Einmal arbeitete er für die British Telecommunications im Telefonverkauf, dann bekam er die Chance, in ein Unternehmen zu investieren, die er jedoch nicht wahrnahm, weil er dachte, er könne das selbst machen. Er versuchte es und scheiterte, was bestimmt ein harter Schlag für sein Selbstvertrauen war. Danach arbeitete er für einen Verwandten, der Zubehör für Klimaanlagen verkaufte. Dad war ziemlich kreativ, aber diesen Teil seiner Persönlichkeit hat er nie wirklich ausgelebt, er schien das Risiko nicht eingehen zu wollen. Vielleicht haben das aber auch die Umstände verhindert: drei Kinder, Rechnungen, die bezahlt werden mussten. Andererseits hat er aber auch einmal ein Projekt aus Leidenschaft begonnen. Er war immer von Präzisionspendeluhren und Armbanduhren fasziniert, also hat er das Wythenshawe College besucht und einen Abschluss als Uhrmacher gemacht, bei dem er sich auf Pendel- und Armbanduhren spezialisierte. Das muss eine ziemliche finanzielle Belastung für die Familie gewesen sein. Nach dem Abschluss hat er über Grandpa Walkers Antiquitätenladen seine eigene Uhrmacherwerkstatt eröffnet, doch leider blieb der Erfolg aus. Rückblickend gesehen, muss das für ihn und meine Mum wirklich sehr schwer gewesen sein. Also musste er sich einen Job besorgen. Diesmal arbeitete er für eine Firma namens Motor Link, die im Wesentlichen Muttern, Schrauben und Werkzeuge verkaufte. Er fuhr mit Kisten voller Muttern, Schrauben und all dem Zeug zu den vielen kleinen selbstständigen Werkstätten und verkaufte es direkt aus dem Kofferraum seines Transporters.

Dad schien nie wirklich das zu erreichen, was er wollte. Er war ein intelligenter Mensch, und wir lachten immer über all sein unnützes Wissen, das er einfach so abrufen konnte. Er wusste viel, doch hat er das nie in einem Bereich angewandt, wo es ihm etwas gebracht hätte. Um das Ganze noch frustrierender für ihn zu machen, waren viele seiner Freunde und Familienangehörigen erfolgreich, aber mein Dad war nie wirklich ein Macher. Ich weiß nicht, warum das so war, doch muss sich bei ihm ganz schön viel Frust aufgestaut haben.

Wie ich schon sagte, in meiner Kindheit war das Geld manchmal ziemlich knapp. Zum Beispiel waren die 70er-Jahre das Jahrzehnt, in dem britische Familien anfingen, ihre Ferien weiter weg zu verbringen. Also gab es Leute, die nach Frankreich oder Mallorca fuhren, und das wurde zu einer großen Sache aufgebauscht. Tja, das haben wir nie gemacht. Meistens nahmen meine Eltern mich an Orte mit, die ich nicht besuchen wollte. Da der Vater meines Dads in Antiquitäten machte, war ein Tagesausflug, sagen wir mal nach Chatsworth House, für uns so was wie ein Kulturtrip. Na ja, als Teenager ist man daran überhaupt nicht interessiert. Die einzigen entfernteren Ziele, die wir besuchten, waren Scarborough, Skegness und Bridlington, all diese britischen Oldschool-Küstenstädte. Einmal waren wir in einem britischen Feriencamp. Natürlich war das längst nicht so glamourös wie Südfrankreich. Es gab »Kiss me quick«-Hüte und Zuckerstangen, und man musste sich schon glücklich schätzen, wenn man die Sonne überhaupt zu Gesicht bekam.

Fairerweise muss ich sagen, dass wir ein paar Mal die Schweiz besucht haben, was ziemlich weit weg klingt, doch es gab dort eine familiäre Verbindung. Ich erinnere mich noch genau an eine bestimmte Reise im Jahr 1977, weil wir mit dem Bus fuhren. Wir konnten es uns nicht leisten zu fliegen, also saßen wir gefühlt tagelang zu fünft in diesem Bus. Das war eine ziemlich elende Reise für drei kleine Kinder und wahrscheinlich auch für Mum und Dad.

Man glaubt es kaum, doch einmal übernachteten wir nach der Ankunft in der Schweiz in einem Schloss! Meine Tante hatte in den Swinging Sixties einen Schweizer geheiratet und war in die Schweiz gezogen, weil ihr Mann Kurator des Château-de-Grandson-Museums war. Der Schlossbesitzer war ein italienischer Unternehmer, der dieses mittelalterliche Objekt in einer Kleinstadt gekauft hatte. Er hatte auch ein Rennteam namens Scuderia Filipinetti und nahm mit Ferraris an Rennen in Le Mans teil. Nach seinem Tod kam seine Fahrzeugsammlung in ein Museum, und der Ehemann meiner Tante hatte die Aufgabe, die Instandhaltung dieses Museums und der Sammlung zu beaufsichtigen, daher lebte seine Familie auf den Privatetagen des Schlosses. In dem Museum stand einer dieser Renn-Ferraris und, wenn ich mich recht entsinne, Greta Garbos Rolls-Royce und ein sehr frühes Dampfauto, solche Sachen eben. Sie hatten ein Kind namens Oliver, meinen Cousin, der so alt war wie ich, und kamen jedes Jahr zu Weihnachten in einem Daimler rüber nach Sheffield. Ich, Oliver und mein Bruder hingen an Weihnachten immer zusammen ab und spielten miteinander. Gut, im Jahr 1977 haben wir sie in der Schweiz besucht, was im Vergleich zu unseren vorherigen Ferien an der britischen Küste eine ziemliche Verbesserung darstellte. Es war ziemlich cool, mit meinem Cousin abzuhängen, mit Spielzeugsoldaten zu spielen, im Museum herumzulungern und all diese coolen Autos anzuschauen. Ich habe sehr lebhafte Erinnerungen an den Urlaub in jenem Jahr, denn es war das Jahr, in dem Elvis starb.

Was Autos angeht, besaß meine Familie nichts, worüber es sich zu sprechen lohnt. Obwohl mein Dad eine Leidenschaft für den Motorsport besaß, hatte er lediglich Firmenwagen wie einen Austin 7 oder einen Ford Cortina. Wir wuchsen also ohne Sportwagen in der Garage auf, und natürlich ohne Porsche. Ich erinnere mich daran, dass wir zu einem Zahnarzt in der Nähe gingen, der einen Porsche hatte, ich glaube, es war ein 924er. Das war immer noch ein wirklich seltener Anblick. Wenn ich jetzt beim Schreiben dieses Buches zurückblicke, gab es doch einige schöne, exotische Autos in unserer erweiterten Familie. Das hinterlässt schon einen Eindruck, wenn man so jung ist.

Susan, eine der drei Schwestern meiner Mum, war mit einem Typen namens David verheiratet, der Grafikdesigner war und ein ziemlich gut gehendes Unternehmen hatte. Und Onkel David besaß einige großartige Autos! Der einprägsamste Wagen war ein Ferrari Dino. Das war, so um 1974 herum, ein ziemlich seltener und spektakulärer Anblick in einer Stadt, die voll mit dem Rauch der Stahlwerke war und sich weit, weit weg vom italienischen Glamour Modenas befand. Manchmal ging ich rüber zu seinem Haus, nur um mir den Dino anzusehen. Dann gab er ihn für einen 308 GTB in Zahlung, was im Rückblick vielleicht nicht die beste Investition war, aber hey, es gibt schlimmere Probleme als »Welcher Ferrari soll mein nächster sein?«. Danach hatte er einen Lotus Type 47, der bis heute ein sehr hübsches tiefergelegtes und extrem aussehendes Auto ist. Er kaufte den Bausatz direkt vom Hersteller. Das Problem war nur, dass er nicht unbedingt das technische Wissen hatte, um diesen Bausatz zusammenzubauen, also half ihm mein Dad. Das zeigt, dass mein Dad wohl ziemlich geschickt mit Werkzeugen umgehen konnte.

Mick, ein anderer Onkel mütterlicherseits, war Börsenmakler und hatte einen E-Type. Diesen Teil der Familie haben wir nur einmal im Jahr gesehen, aber das war dann wirklich aufregend, eben wegen des Jaguars. Um ehrlich zu sein, kam ich mit vielen extravaganten Wagen in Kontakt, obwohl mein Dad ziemlich gewöhnliche Autos fuhr. Natürlich muss ich dazusagen, dass ich zu diesem Zeitpunkt nicht allzu viel darüber nachdachte, aber: Solche Autos gesehen zu haben, muss einen Eindruck bei mir hinterlassen haben. Zumindest war ich an Autos interessiert und sah sie eben nicht nur als etwas, das einen von A nach B bringt.

Wenn ich zurückblicke, erkenne ich, dass Dad mich in vielerlei Hinsicht beeinflusst hat. Wie ich bereits erwähnte, war er wirklich begeistert vom Motorsport, und nachdem ich Mitte der Siebziger alt genug war, um diese Leidenschaft mit ihm zu teilen, sollte sie auch eine Rolle im Bezug auf meine lebenslange Begeisterung für Autos spielen. Klar hatte Dad nicht das Geld, um schnelle Autos zu kaufen, doch genoss er es, auf den schönen Straßen von Yorkshire und Derbyshire zu fahren. Wir haben uns auch jede Menge Motorsport zusammen angesehen: Formel 1, aber auch die niedrigeren Formeln, und das nicht nur im Fernsehen. Ich erinnere mich daran, die Renntage in Oulton Park, Donington, Mallory Park und Cadwell Park besucht zu haben. Es war eine Zeit, in der der Rennsport sehr populär, immer aufregend und oft extrem gefährlich war. James Hunt gewann den Formel-1-Titel im Jahr 1976, und Barry Sheene war zweimaliger Motorradweltmeister – es waren goldene Zeiten für den britischen Motorsport. Ich mochte auch den Rallye-Sport, Leute wie Roger Clark und Stig Blom qvist. Wir schauten uns jede Art von Rennwagen an und saugten den Geruch von Gummi, die Abgase, die Sounds und die Gefahr auf. Ich habe diese Zeit sehr genossen. An den Wochenenden gab es eine TV-Sendung namens World of Sport, die von einem Typen moderiert wurde, der Dickie Davies hieß und dessen Haare wie eine dicke Matte aussahen, mit einer weißen Strähne vorn. Die Sendung war eine wöchentliche Zusammenfassung aller Sportarten: Rennsport, Rallye-Sport, Wrestling, Pferderennen, Skifahren, sogar Ten-Pin-Bowling und Go-Kart-Sport kamen darin vor. Das Format lief fast 20 Jahre lang, bis Mitte der Achtziger, und jeder schaute es sich an. Jeden Samstag klebte ich an der Sendung, um über alle Motorsportnachrichten informiert zu bleiben.

Dagegen zählte die Schule nicht gerade zu meinen Leidenschaften. In einer Arbeiterstadt wie Sheffield mit einem Namen wie Magnus aufzuwachsen, war die ideale Voraussetzung dafür, gehänselt zu werden. Bei der Anwesenheitsüberprüfung in der Schule gab es jede Menge Andrews, Davids, Stephens und Pauls, aber nur einen Magnus. Ich weiß eigentlich gar nicht, wie meine Eltern auf diesen Namen kamen, vielleicht aus einer Laune der Beatnik-Generation heraus, ich bin mir nicht sicher. Ebenso heißt mein älterer Bruder St. John, während sich meine Schwester Naomi Isabel Bennett Walker in konventionelleren Namensgefilden bewegt. Ich will ehrlich sein, Magnus klang schlimm genug, also hatte ich auch nie wirklich die Absicht, jemandem in der Schule zu erzählen, dass meine Mittelnamen Lucian Titus Bennett lauteten. Ich meine, Fuck, du denkst, du wirst gehänselt, weil du Magnus heißt … dann probier’s doch mal mit Lucian Titus und warte ab, was passiert! »Magnus« stammt aus dem Lateinischen und bedeutet »groß«, was irgendwie cool ist, aber nicht viel nützt, wenn man auf die Grundschule geht und die Kinder dort gemein sind. Ehrlich gesagt, hasste ich meinen Namen als Kind, weil ich deshalb ständig gehänselt wurde. Es gab zwar einiges an verbalem Mobbing, doch wurde es nie wirklich körperlich. Einmal hatte ich eine handfeste Auseinandersetzung mit einem von den »harten Jungs« in der Nähe der Kneipe um die Ecke, aber ich habe ihn tatsächlich besiegt. Danach gab es keine Rangeleien mehr. Allerdings gab es viele Beschimpfungen, und zwar ziemlich konstant. Damals habe ich nicht über so einen Mist nachgedacht, doch 40 Jahre später wird mir klar, dass mir mein als Kind verhasster Name half, ein dickes Fell zu bekommen – es hat meinen Charakter ziemlich früh geprägt. Um es noch heikler zu machen, stotterte ich eine Zeit lang. Das habe ich zwar rechtzeitig überwunden, aber in der Schule war es keine Hilfe. Wie ich schon sagte, Kinder in dem Alter können grausam sein.

Vielleicht war es unvermeidbar, dass diese Hänseleien eine Art Einzelgänger aus mir gemacht haben. Ich war nicht der coole Junge unter den coolen Leuten. Ich war eher ein Außenseiter. Ich war nie in den Sportmannschaften mit all den beliebten Typen, ich spielte keinen Fußball, kein Cricket, nichts davon. Ich war einfach nicht der Typ für den Mannschaftssport. Stattdessen fühlte ich mich im Alter von neun Jahren vom Langstreckenlauf angezogen. Das war mein Ausweg. Niemand hänselte mich, keiner gab mir irgendwelche Namen. Ich musste nicht zur Masse der Beliebten gehören, sondern konnte einfach rausgehen und allein rennen. Ich kann mich nicht genau daran erinnern, wie ich überhaupt zum Crosslaufen kam, aber irgendwie sind diese beiden Dinge verbunden: Einzelgänger und Läufer.

Unvorstellbar, aber England war damals für Mittelstreckenläufer so ziemlich der Nabel der Welt – es war die Ära von Seb Coe und Steve Ovett, zwei berühmten Läufer, die sich legendäre Kämpfe auf der Aschenbahn lieferten. 1972 sind sie zum ersten Mal in einem Cross-Country-Rennen der Schulen gegeneinander angetreten (das keiner der beiden gewann), doch am Ende des Jahrzehnts waren sie die Könige der Aschenbahn, und jede Sekunde von jedem ihrer Rennen wurde vor den Augen der Welt in voller Gänze ausgetragen. Es gab auch noch andere Weltklasseläufer wie Brendan Foster und später Steve Cram. Zusammen mit einer Generation von Sportbegeisterten sah auch ich zu, wie sie sich gegenseitig Weltrekorde und olympische Medaillen abjagten. Für ein Kind, das sich in der Schule schwertat und im einsamen Leben eines Langstreckenläufers seinen Trost fand, waren diese Leute eine Inspiration.

Es stellte sich heraus, dass ich ein Talent fürs Laufen hatte, und nachdem ich das erkannt hatte, war ich ziemlich motiviert. In den darauffolgenden vier Jahren war Laufen mein Lebensinhalt, es verzehrte alles. Ich trainierte zweimal am Tag, fünf oder sechs Tage die Woche auf den Straßen und in den Hügeln in der Nähe meines Zuhauses. Recht schnell gewann ich einige Rennen und konnte Pokale mit nach Hause nehmen, ich habe es wirklich geliebt. Danach ging es für mich eine Stufe höher: Ich trat dem örtlichen Leichtathletikverein Hallamshire Harriers bei. Das war ein sehr hoch angesehener Laufsportverein im Hillsborough Park, nicht weit vom Sheffielder Stadion, wo die Fußballmannschaft mittwochs trainierte. Seb Coe lief einst für meinen Verein, daher war er eine besondere Inspiration für mich. Eines meiner Andenken aus jener Zeit, auf das ich damals sehr stolz war und es, ehrlich gesagt, bis heute bin, ist eine Urkunde für ein Rennen, an dem ich teilnahm, mit Seb Coes Unterschrift.

Damals hat Dad mich sehr unterstützt. Nach der Schule nahm ich den Bus nach Hillsborough, um zu laufen. Er kam nach der Arbeit dorthin und fuhr mir hinterher, um mich auf Tempo zu halten. Er war sehr stolz. Ich führte gewissenhaft Lauftagebücher, zum Beispiel einen kleinen »Runner’s Almanac«, den ich immer noch habe. Ich notierte darin, wie weit ich jeden Tag gelaufen war, wie ich mich fühlte, meine Geschwindigkeit sowie Verbesserungsmöglichkeiten und das Wetter; ich war sehr genau und engagiert. Auf dem Höhepunkt meiner Besessenheit lief ich im Schnitt 50 bis 80 Kilometer pro Woche. Das Training lohnte sich, konnte ich doch so einige Rennen in der Umgebung für mich entscheiden. Der Höhepunkt war der Sieg bei der Sheffielder Schülermeisterschaft. Schließlich nahm ich an Wettkämpfen im gesamten Vereinigten Königreich teil und war sogar für Veranstaltungen in Europa gemeldet. Ich erinnere mich an ein bestimmtes Rennen in Deutschland, wo der Kurs sehr hart und die Anforderungen unglaublich hoch waren. Ich lief also auf einem ziemlich guten Level.

Cross-Country, das bedeutete: nur ich allein, niemals aufgeben, immer weiterlaufen, motiviert bleiben, unnachgiebig und entschlossen sein, mein Ziel zu erreichen – diese ganze Haltung reizte mich wirklich. Abgesehen von einem gewissen Erfolg, glaube ich, dass das Laufen mir einen Sinn für Eigenständigkeit und, sagen wir’s mal so, auch einen frühen Vorgeschmack auf die Selbstständigkeit gab. Das Laufen half mir wirklich, meinen Charakter zu formen. Vieles spricht für die Einsamkeit des Langstreckenläufers.

2. KAPITELSCHOOL’S OUT

Obwohl mein Dad und ich uns immer die Motorsportevents zusammen ansahen und er mich bei meinem Laufsport unterstützte, begannen wir während meiner Teenagerzeit aneinanderzugeraten. Kurz und gut, als ich ein Teenager war, hatte mein Dad manchmal zu kämpfen, sowohl mit seinem eigenen Leben als später auch mit der Art, wie sich meine Interessen verändert hatten. Er ging nach der Arbeit oft runter in die Kneipe, wie die meisten Männer der Arbeiterklasse damals in Großbritannien. Mein Dad war auch ein starker Raucher. Er rauchte Senior Service oder John Player Special ohne Filter. Damals, in den Siebzigern, war das so üblich. Als Kind fand man es normal, dass jeder rauchte und dass die Raufasertapete alle fünf Jahre neu gestrichen werden musste, weil die Farbe braune Flecken vom Nikotin bekommen hatte. Dad fühlte sich wahrscheinlich schlecht dabei, eine Arbeit machen zu müssen, die er nicht mochte, und er war frustriert von den Kämpfen, die er führen musste. Ich glaube, er war desillusioniert, weil er nicht so erfolgreich war wie einige seiner Kollegen, obwohl er vielleicht schlauer war als sie.

Sein Erfolg bei der Arbeit spiegelte sich darin wieder, wo wir lebten. Von dem großen viktorianischen Haus in der Wigfull Road mussten wir in ein kleineres Haus in der Penrhyn Road umziehen, daher schätze ich, dass es ein paar Schwierigkeiten mit den familiären Finanzen gab. Im Laufe der Jahre gab es Zeiten, in denen mein Dad einfach nicht für mich da war. Durch unser vorheriges gemeinsames Interesse am Motorsport und am Laufen kann man sagen, dass er einen großen Einfluss auf mich hatte, vor allem, wenn man bedenkt, was ich später im Leben weiter gemacht habe. Doch als ich die Rockmusik, dann die Mädchen und später noch den Alkohol für mich entdeckte, begann sich unser Verhältnis zu verändern. Ich sagte schon, dass ich kein Skateboard besaß – das heißt, eigentlich hatte ich mir eins gekauft, aber mein Dad ließ es mich nicht benutzen. So konnte er sein. Er war manchmal superkontrollierend, was für einen heranwachsenden Jugendlichen ein Problem sein konnte.

Im Alter von 14 Jahren fing ich an, mich für Rockmusik zu interessieren. Obwohl mein Dad in jüngeren Jahren Mitglied einer Skiffleband gewesen war, hörte man bei uns zu Hause nur durchschnittlich viel Musik. Es gab einen Achtspur-Kassettenspieler, auf dem The Best of Bread und die Alben der Carpenters liefen, doch hörte man bei uns nicht besonders oft Musik. Dad hat mir ein wenig beigebracht, Gitarre zu spielen. Einmal kaufte er sogar eine Gibson SG, die ich aber auch nicht wirklich in die Hand nehmen durfte. Einmal, als mein Bruder und ich uns, weshalb auch immer, um die Gitarre stritten, haben wir sie fallen gelassen, und natürlich musste dabei der verdammte Hals brechen. Man kann sich gut vorstellen, wie zwei Teenager eine Gitarre in Zeitlupe herunterfallen sehen und dabei der Hals abbricht. Verdammt! Die Gitarre wurde zur Reparatur gebracht und kam nie wieder zurück.

Wie ich schon sagte, mit ungefähr 14 Jahren ließ ich mir die Haare wachsen, und innerhalb weniger Jahre entdeckte ich die Mädchen und den Alkohol für mich. Plötzlich interessierte mich das Laufen nicht mehr, denn man durfte ja mit 15 Jahren in die Kneipe und mit dem Trinken und den Freundinnen anfangen. Keine dieser neuen »Interessen« passte zu einem gut eingestellten Langstreckenläufer, also fing meine Trainingsdistanz an abzunehmen, und die Trainingstagebücher führte ich auch nicht mehr weiter, denn das mit dem Laufen wurde immer weniger. Das war der Anfang vom Ende des Cross-Country-Laufens.

Stattdessen hörte ich Alben von Motörhead, Status Quo, UFO, Saxon, Rainbow und der gesamten New-Wave-of-British-Heavy-Metal-Szene. Ace of Spades von Motörhead kam 1980 raus, und natürlich bin ich voll darauf abgefahren. Ich erinnere mich, die Band an der Uni gesehen zu haben. Ein Punk wurde ich nie. Aus irgendeinem Grund schienen Motörhead sowohl den Punks als auch den Rockern zu gefallen. Man sah sich die Band live an und stand neben jemandem mit einer Exploited-Jacke, einem Irokesenschnitt und einem T-Shirt der UK Subs. Anfang der Achtziger begann die Sheffielder Band Def Leppard gerade, die Welt zu erobern, also waren sie lokale Helden und eine Zeit lang sogar die größte Band auf dem Planeten. Ich mochte auch die Band Saxon, die aus dem nahe gelegenen Barnsley stammte. Ich hatte Glück, denn fast jede dieser Bands spielte in der City Hall, also ging ich zu den Gigs aller großen Acts. Am Donnerstagabend wartete ich auf die Sendung Top of the Pops, um Motörhead, Saxon oder Thin Lizzy zu sehen. Ich liebte es.